Разделы презентаций

- Разное

- Английский язык

- Астрономия

- Алгебра

- Биология

- География

- Геометрия

- Детские презентации

- Информатика

- История

- Литература

- Математика

- Медицина

- Менеджмент

- Музыка

- МХК

- Немецкий язык

- ОБЖ

- Обществознание

- Окружающий мир

- Педагогика

- Русский язык

- Технология

- Физика

- Философия

- Химия

- Шаблоны, картинки для презентаций

- Экология

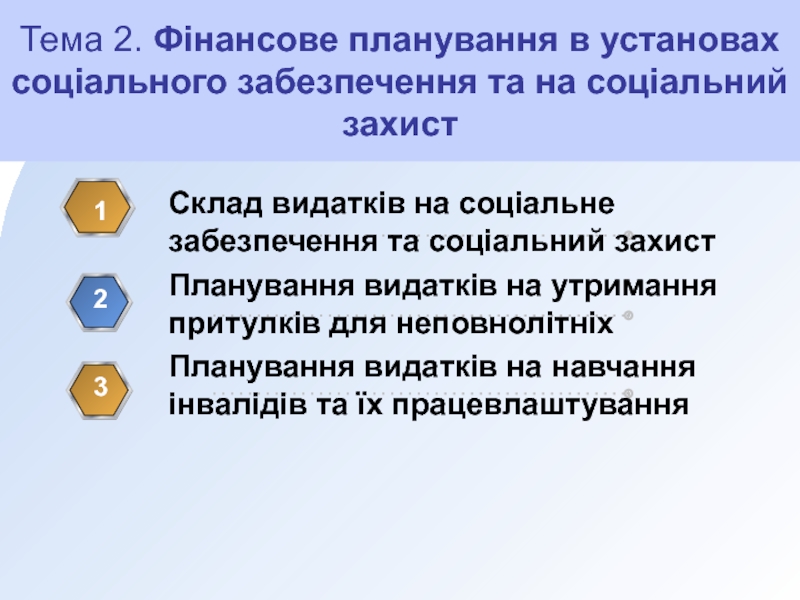

- Экономика

- Юриспруденция

Анатомия и физиология сетчатки глаза

Содержание

- 1. Анатомия и физиология сетчатки глаза

- 2. Эволюция представлений о сетчаткеПервое описание сетчатки встречается

- 3. Позже в 1852 году Генрих Мюллер классифицировал различные слои

- 4. Сетчатка (retína) Внутренняя оболочка глаза. Сетчатка выстилает изнутри всю

- 5. Толщина сетчатки : у края диска зрительного

- 6. Сетчатка эмбриологически является частью мозга и состоит из

- 7. В сетчатке имеется два вида фоторецепторов: палочки

- 8. Глазное дно (fundus oculi) видимая при офтальмоскопии

- 9. Диск зрительного нерва Расположен на 15° кнутри и

- 10. (5 - 5,5 мм (3 - 3,5

- 11. Наибольшая плотность колбочек 147-238 тысяч на 1мм2

- 12. Два источника питания сетчатки: 1) центральная артерия

- 13. Ветви центральной артерии и вены проходят в

- 14. Слайд 14

- 15. Слайд 15

- 16. Центральное или форменное зрение осуществляется наиболее высокодифференцированной областью

- 17. Слайд 17

- 18. Цветовой тон - качество цвета, которое мы обозначаем

- 19. Периферическое зрение осуществляется преимущественно палочковым аппаратом. Оно позволяет

- 20. СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

- 21. Скачать презентанцию

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Анатомия и физиология сетчатки глаза

Подготовила: студентка 6 курса

лечебного факультета

группы Л-642

Слайд 2Эволюция представлений о сетчатке

Первое описание сетчатки встречается в 330 г

до н.э.

Название этой структуре дал Rufos Ephesus приблизительно в

110 г н.э. Он предполагал, что сетчатка является сетью , поддерживающей стекловидное тело.Иоганн Кеплер в 1608г предположил, что сетчатка является первично тканью зрительного рецептора.

Слайд 3Позже в 1852 году Генрих Мюллер классифицировал различные слои сетчатки.

В 1866 году,

Макс Иоганн Сигизмунд Шульце удалось идентифицировать в сетчатке различных животных

фоторецепторы двух типов — палочки и колбочки.Эволюция представлений о сетчатке

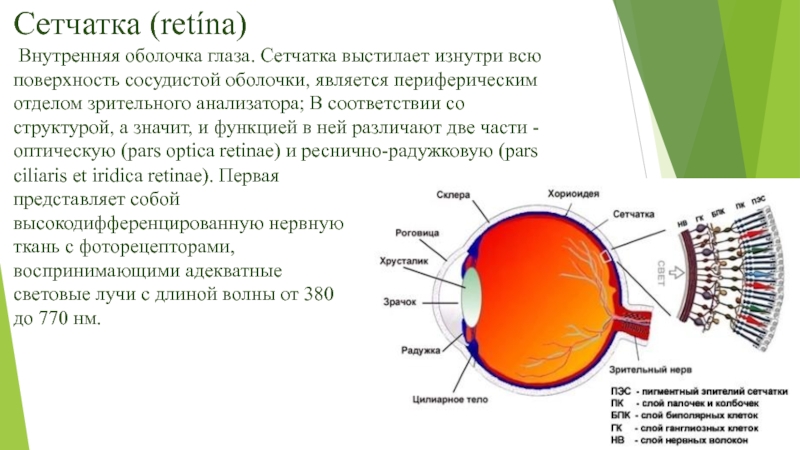

Слайд 4Сетчатка (retína)

Внутренняя оболочка глаза. Сетчатка выстилает изнутри всю поверхность сосудистой оболочки,

является периферическим отделом зрительного анализатора; В соответствии со структурой, а значит, и

функцией в ней различают две части - оптическую (pars optica retinae) и реснично-радужковую (parsciliaris et iridica retinae). Первая представляет собой высокодифференцированную нервную ткань с фоторецепторами, воспринимающими адекватные световые лучи с длиной волны от 380 до 770 нм.

Слайд 5Толщина сетчатки :

у края диска зрительного нерва 0,4- 0,5

мм,

в области фовеолы желтого пятна 0,07-0,08 мм,

у зубчатой

линии 0,14 мм. Зоны прикрепления сетчатки сосудистой оболочке:

вдоль зубчатой линии

вокруг диска зрительного нерва

по краю желтого пятна.

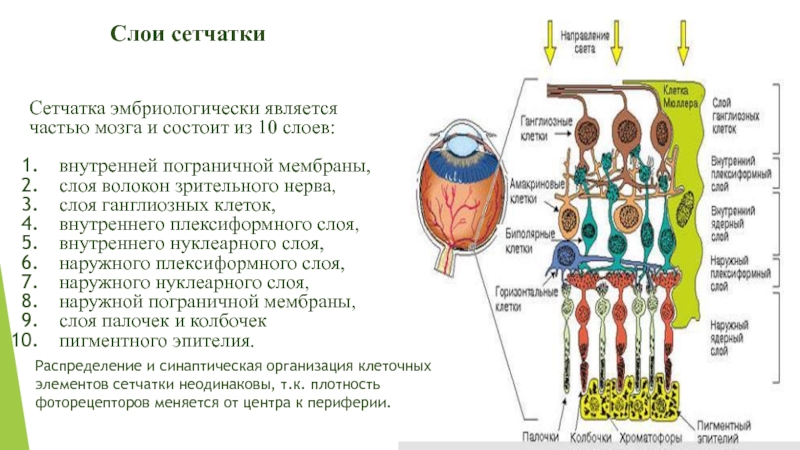

Слайд 6Сетчатка эмбриологически является частью мозга и состоит из 10 слоев:

внутренней пограничной

мембраны,

слоя волокон зрительного нерва,

слоя ганглиозных клеток,

внутреннего плексиформного слоя,

внутреннего нуклеарного слоя,

наружного плексиформного слоя,

наружного нуклеарного слоя,

наружной пограничной мембраны,

слоя палочек и колбочек

пигментного эпителия.

Слои сетчатки

Распределение и синаптическая организация клеточных элементов сетчатки неодинаковы, т.к. плотность фоторецепторов меняется от центра к периферии.

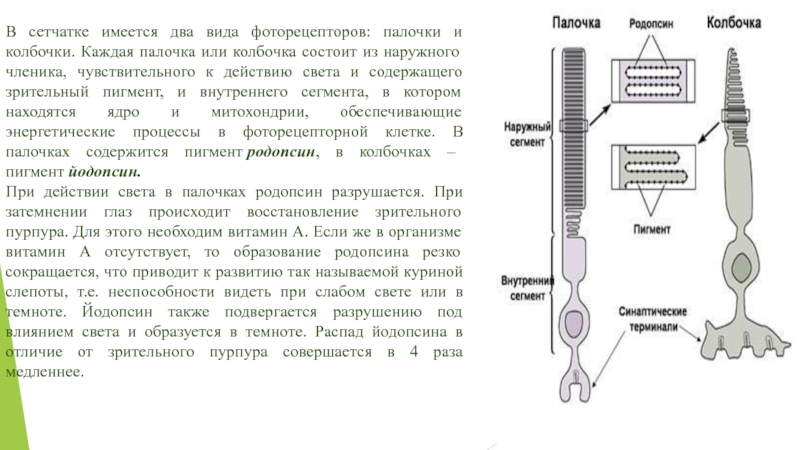

Слайд 7В сетчатке имеется два вида фоторецепторов: палочки и колбочки. Каждая

палочка или колбочка состоит из наружного членика, чувствительного к действию

света и содержащего зрительный пигмент, и внутреннего сегмента, в котором находятся ядро и митохондрии, обеспечивающие энергетические процессы в фоторецепторной клетке. В палочках содержится пигмент родопсин, в колбочках – пигмент йодопсин.При действии света в палочках родопсин разрушается. При затемнении глаз происходит восстановление зрительного пурпура. Для этого необходим витамин А. Если же в организме витамин А отсутствует, то образование родопсина резко сокращается, что приводит к развитию так называемой куриной слепоты, т.е. неспособности видеть при слабом свете или в темноте. Йодопсин также подвергается разрушению под влиянием света и образуется в темноте. Распад йодопсина в отличие от зрительного пурпура совершается в 4 раза медленнее.

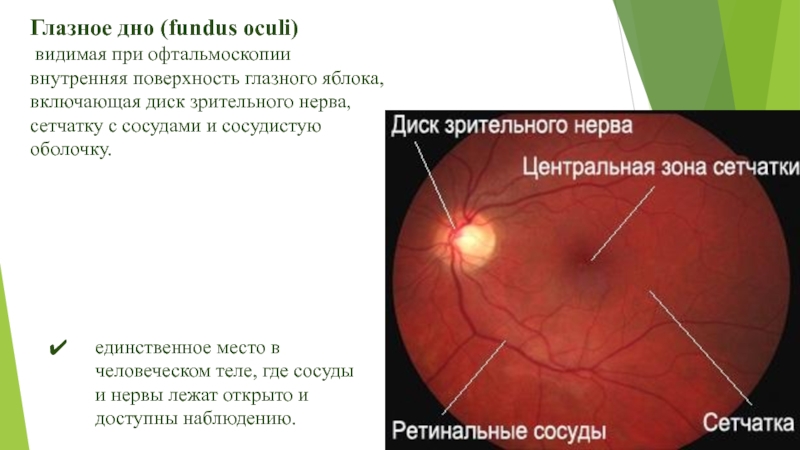

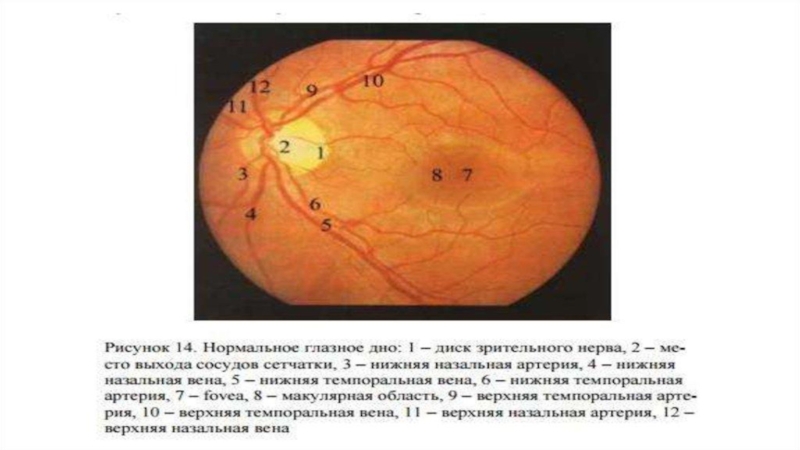

Слайд 8Глазное дно (fundus oculi)

видимая при офтальмоскопии внутренняя поверхность глазного

яблока, включающая диск зрительного нерва, сетчатку с сосудами и сосудистую

оболочку.единственное место в человеческом теле, где сосуды и нервы лежат открыто и доступны наблюдению.

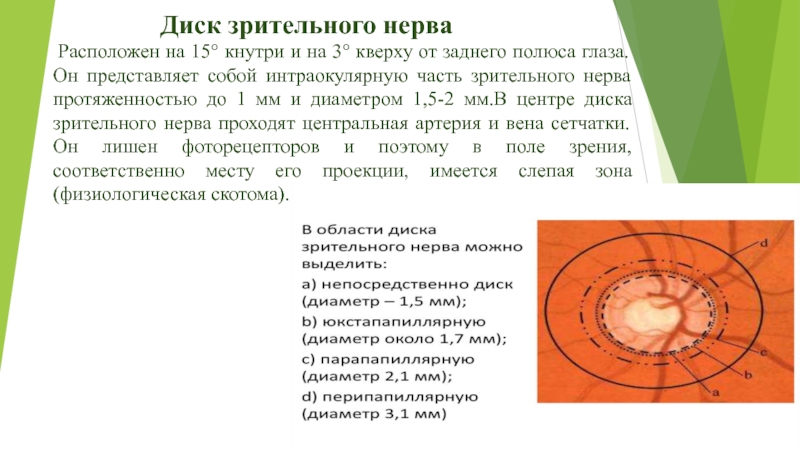

Слайд 9Диск зрительного нерва

Расположен на 15° кнутри и на 3° кверху

от заднего полюса глаза. Он представляет собой интраокулярную часть зрительного

нерва протяженностью до 1 мм и диаметром 1,5-2 мм.В центре диска зрительного нерва проходят центральная артерия и вена сетчатки.Он лишен фоторецепторов и поэтому в поле зрения, соответственно месту его проекции, имеется слепая зона (физиологическая скотома).Слайд 10 (5 - 5,5 мм (3 - 3,5 диаметра ДЗН) -

округлая зона, почти достигающая височных сосудистых аркад и ДЗН) и

в макулярной области выделяют следующие зоны: 1) фовеола (зона диаметром 500 мкм); 2) фовеа (1500 мкм, 1 диаметр ДЗН); 3) парафовеа (2500 мкм - пояс вокруг фовеа шириной 1/3 ДДЗН - 500 мкм); 4) перифовеа (пояс между границами макулы и парафовеа шириной около 1 диаметра ДЗН).Макула

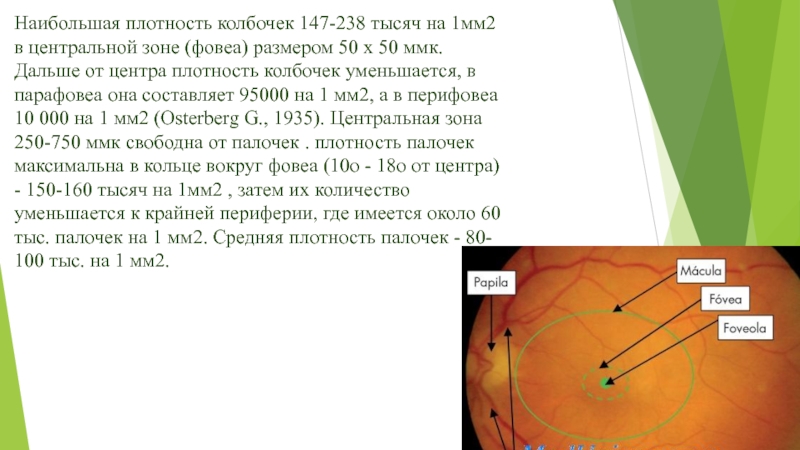

Слайд 11Наибольшая плотность колбочек 147-238 тысяч на 1мм2 в центральной зоне

(фовеа) размером 50 х 50 ммк. Дальше от центра плотность

колбочек уменьшается, в парафовеа она составляет 95000 на 1 мм2, а в перифовеа 10 000 на 1 мм2 (Osterberg G., 1935). Центральная зона 250-750 ммк свободна от палочек . плотность палочек максимальна в кольце вокруг фовеа (10о - 18о от центра) - 150-160 тысяч на 1мм2 , затем их количество уменьшается к крайней периферии, где имеется около 60 тыс. палочек на 1 мм2. Средняя плотность палочек - 80- 100 тыс. на 1 мм2.Слайд 12Два источника питания сетчатки: 1) центральная артерия сетчатки – питает внутренние

шесть слоев

2) хориокапилляры собственной сосудистой оболочки – питает нейроэпителий

Слайд 13 Ветви центральной артерии и вены проходят в слое нервных волокон

и, отчасти, в слое ганглиозных клеток. Они образуют слоистую капиллярную

сеть, развитую сильнее всего в задних отделах. Первый артериальный слой капилляров также лежит в слое нервных волокон. От него в свою очередь отходят восходящие веточки, идущие к внутреннему зернистому слою. На его передней и задней поверхности они образуют затем по венозной капиллярной сети. Уже от этих сетей отходят венозные корешки к слою нервных волокон. Далее кровоток идет в сторону более крупных вен, в конечном итоге в - v. centralis retinae. Важной анатомической особенностью сетчатки является то обстоятельство, что аксоны ее ганглиозных клеток на всем протяжении лишены миелиновой оболочки. Кроме того, сетчатка как и сосудистая оболочка лишена чувствительных нервных окончаний.Слайд 15

Функции сетчатки

Преобразование светового раздражения в нервное возбуждение и первичная обработка

сигнала. В сетчатке происходит первичная зрительная информация. Фоторецептор сетчатки - это высоко дифференцированная клетка, состоящая из наружного и внутреннего сегментов и содержащая зрительный пигмент.Квант света, попадая на фоторецепторы, вызывает цепь фотохимических, фотофизических процессов, которые приводят к возникновению и передаче зрительного сигнала следующему нейрону сетчатки биполярным, а затем и ганглиозным клеткам. Далее раздражение идет в основной подкорковый центр зрительного анализатора - наружное коленчатое тело, где оканчивается большая часть аксонов ганглиозных клеток сетчатки, т.е. зрительных волокон, идущих в составе зрительного тракта. От наружного коленчатого тела основные пути через зрительную радиацию идут в зрительную кору, структура нейронов которой сложна и многообразна и включает дорсальное и вентральное ядра, протектальную зону, верхнее двухолмие, дополнительные зрительные ядра в покрышке среднего мозга.