Слайд 1Эпоха правление Николая I

(1825 – 1855)

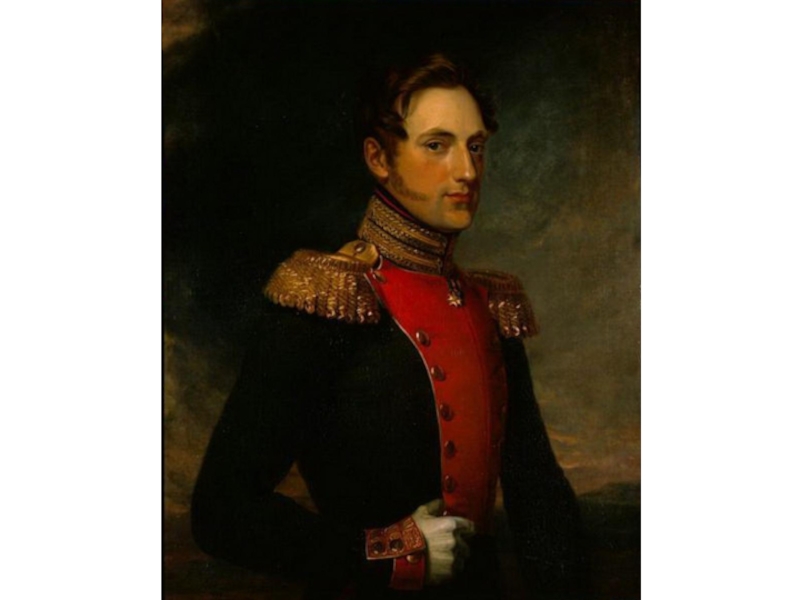

Слайд 3Великий князь Константин Павлович

1 декабря 1825 г. в Таганроге умирает

император Александр I, у которого не было детей

Согласно указу 1797

г. трон должен был перейти к его брату Константину Павловичу, являвшемся наместником Царства Польского

Константин Павлович отказался от трона, мотивируя это браком с польской графиней Грудзинской

Лично он царствовать не хотел

Трон должен был перейти к 3 третьему по старшинству сыну Павла I Николаю Павловичу

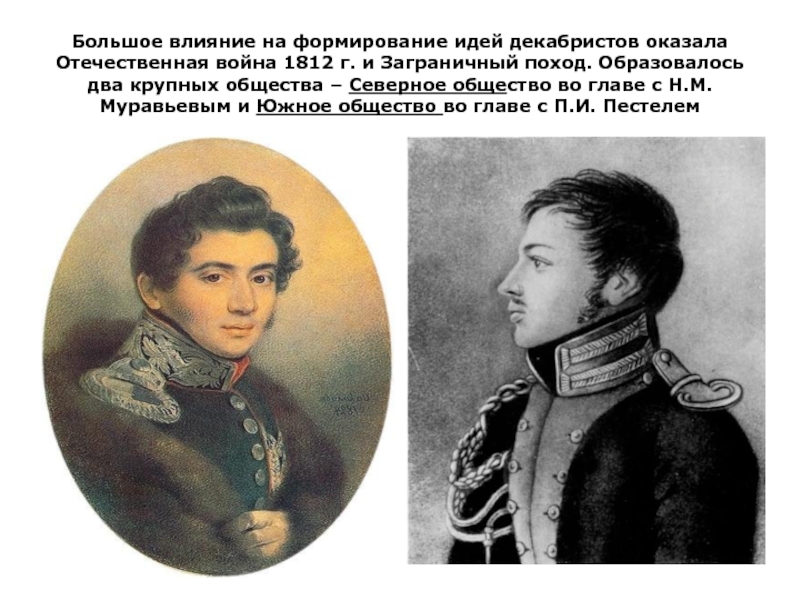

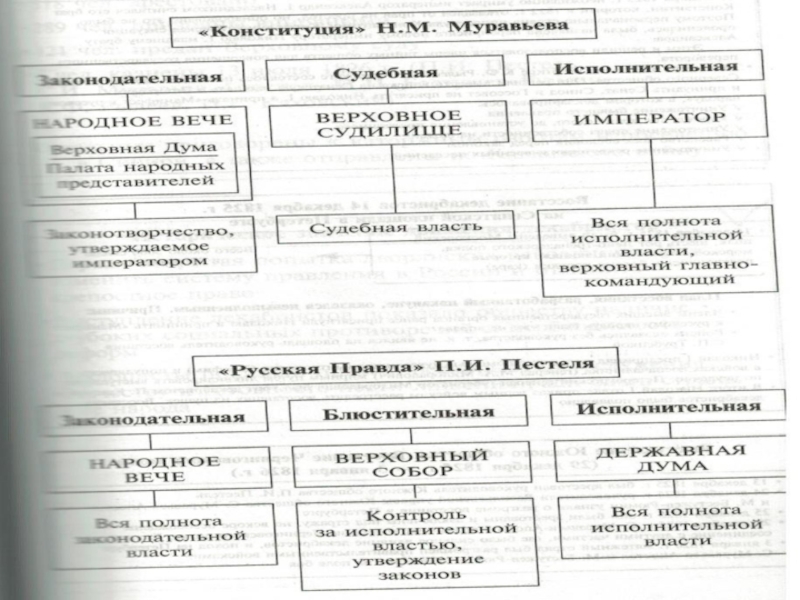

Слайд 5Большое влияние на формирование идей декабристов оказала Отечественная война 1812

г. и Заграничный поход. Образовалось два крупных общества – Северное

общество во главе с Н.М. Муравьевым и Южное общество во главе с П.И. Пестелем

Слайд 7Члены Северного общества решили начать восстание 14 декабря 1825 г.

– в день, на который была назначена присяга императору Николаю

I. Декабристы сумели вывести на Сенатскую площадь до 3 тыс. солдат

Слайд 8Восставшие ждали своего лидера С.П. Трубецкого, но он отказался явиться

на площадь

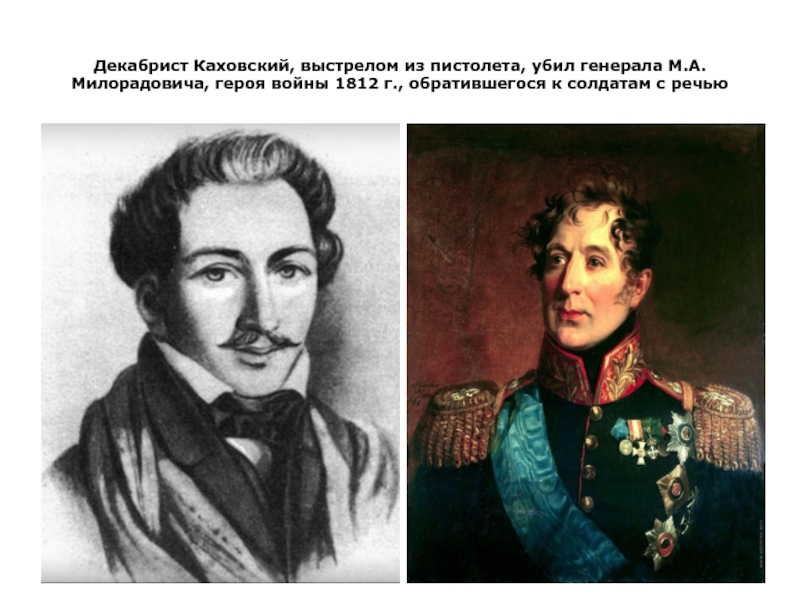

Слайд 9Декабрист Каховский, выстрелом из пистолета, убил генерала М.А. Милорадовича, героя

войны 1812 г., обратившегося к солдатам с речью

Слайд 11С наступлением сумерек залпами картечи и атаками кавалерии восставшие были

рассеяны. Начались аресты декабристов, продолжавшиеся до 1826 г.

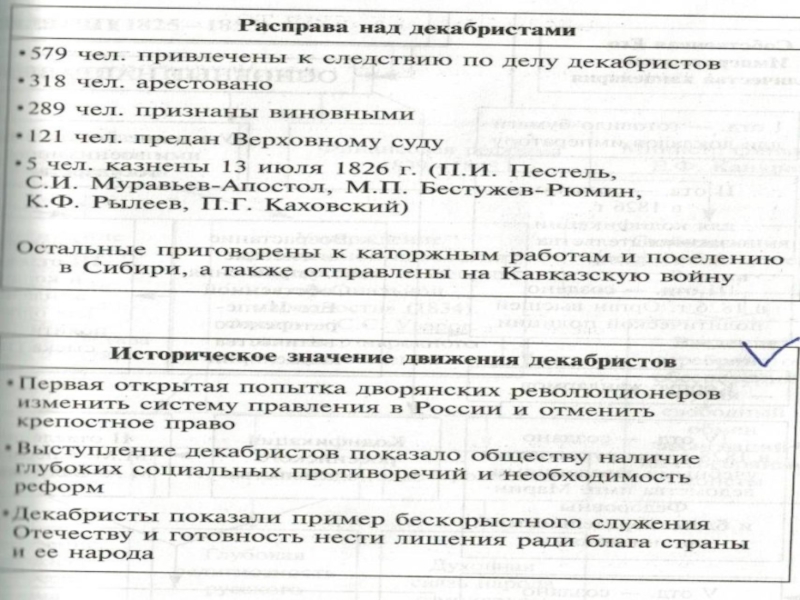

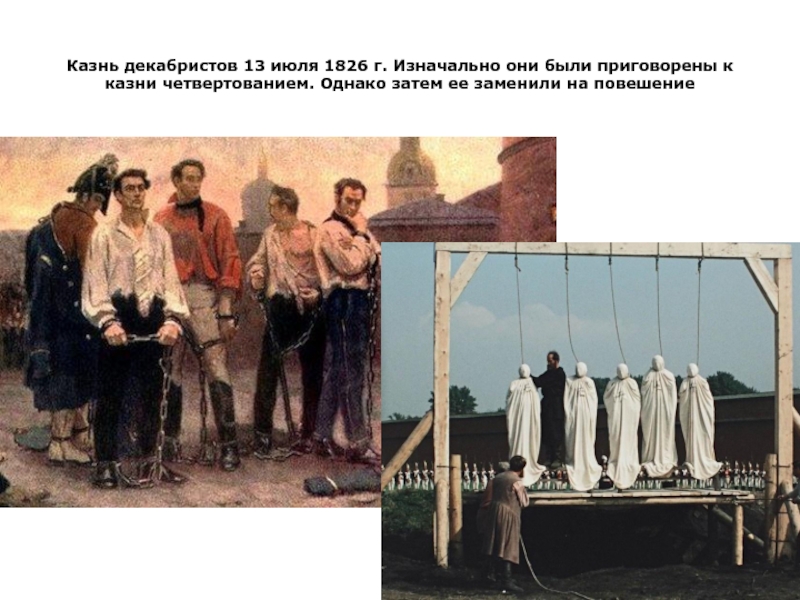

Слайд 13Казнь декабристов 13 июля 1826 г. Изначально они были приговорены

к казни четвертованием. Однако затем ее заменили на повешение

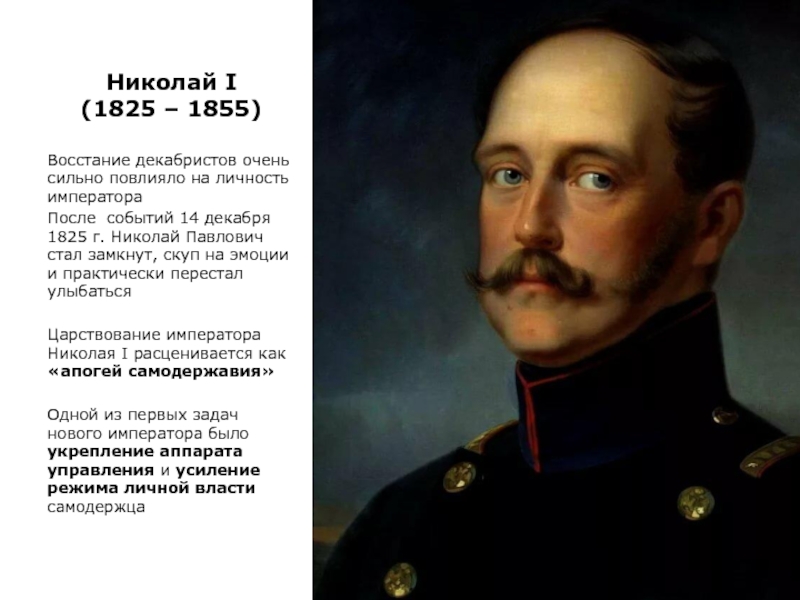

Слайд 16Николай I

(1825 – 1855)

Восстание декабристов очень сильно повлияло на личность

императора

После событий 14 декабря 1825 г. Николай Павлович стал замкнут,

скуп на эмоции и практически перестал улыбаться

Царствование императора Николая I расценивается как «апогей самодержавия»

Одной из первых задач нового императора было укрепление аппарата управления и усиление режима личной власти самодержца

Слайд 17Супругой императора Николая I была принцесса Фредерика Луиза Шарлотта Вильгельмина

Прусская (1798 – 1860), в Православии получившая имя Александра Федоровна

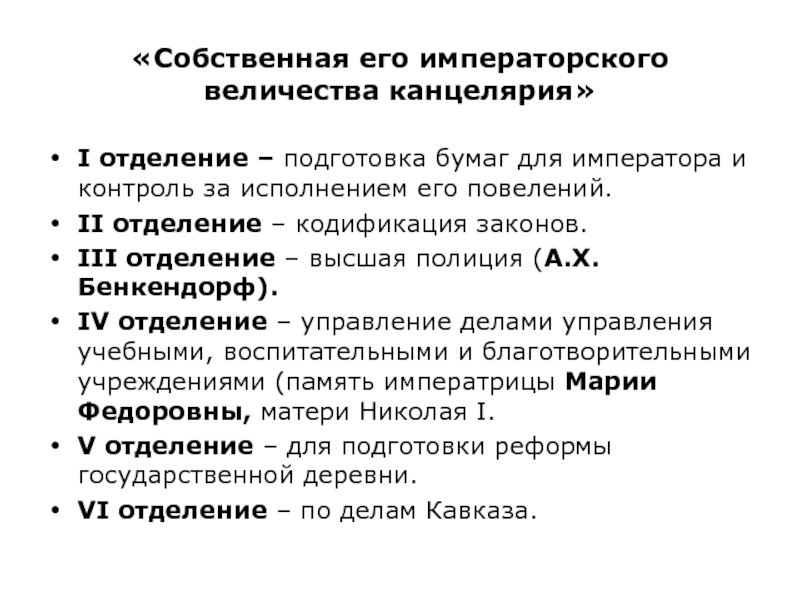

Слайд 20«Собственная его императорского величества канцелярия»

I отделение – подготовка бумаг для

императора и контроль за исполнением его повелений.

II отделение – кодификация

законов.

III отделение – высшая полиция (А.Х. Бенкендорф).

IV отделение – управление делами управления учебными, воспитательными и благотворительными учреждениями (память императрицы Марии Федоровны, матери Николая I.

V отделение – для подготовки реформы государственной деревни.

VI отделение – по делам Кавказа.

Слайд 21Александр Христофорович Бенкендорф (1783 – 1844) – шеф III жандармского

отделения, ближайший соратник и друг императора Николая I

Слайд 22

Идеологией николаевского правления являлась – теория «официальной народности» (с 1832):

православие, самодержавие и народность министра просвещения С.С. Уварова.

Слайд 23Просвещение и печать

В основу системы обучения был положен принцип строгой

сословности. В 1827 г. был принят указ о запрете поступать

крестьянам в гимназии и университеты. В 1827 г. вышел школьный устав, вводивший четкую систему начального и среднего образования:

Одноклассные приходские школы для детей крестьян

Трехклассные уездные училища для детей мещан и купцов

Семиклассные гимназии для детей дворян и чиновников

Университетский устав 1835 г. существенно сократил автономию университетов.

В 1826 г. был введен Цензурный устав («чугунный устав»), который обязывал цензоров не пропускать в печать ни одного произведения, в котором прямо или косвенно порицалась монархическая форма правления

Слайд 24Кодификация законов 1826 – 1832 гг.

В 1828 – 1830 гг.

было издано 45 томов «Полного собрания законов Российской империи».

На

его основе в 1832 г. были изданы 15 томов «Свода законов Российской империи», представляющие собой собранные в систематическом порядке действующие законы империи

Слайд 26Крестьянский вопрос

Николай I признавал, что крепостное право «зло», однако отменить

его в данный момент считал невозможным, так как освобождение крестьян

не будет протекать мирно и будет сопровождаться народными выступлениями. Император завещает своему сыну, Александру Николаевичу, отменить крепостное право.

В царствование Николая I было издано более 100 законов о крестьянах: запрет продавать крестьян без земли, разъединять крестьянские семьи при продаже.

2 апреля 1842 г. был издан указ «об обязанных крестьянах» согласно которому крестьянин мог получить с согласия помещика личную свободу и свой надел в пользование, за которые обязан был отбывать те же повинности, что и прежде, но с условием, что помещик не мог их увеличить (27 тыс. человек)

Слайд 27

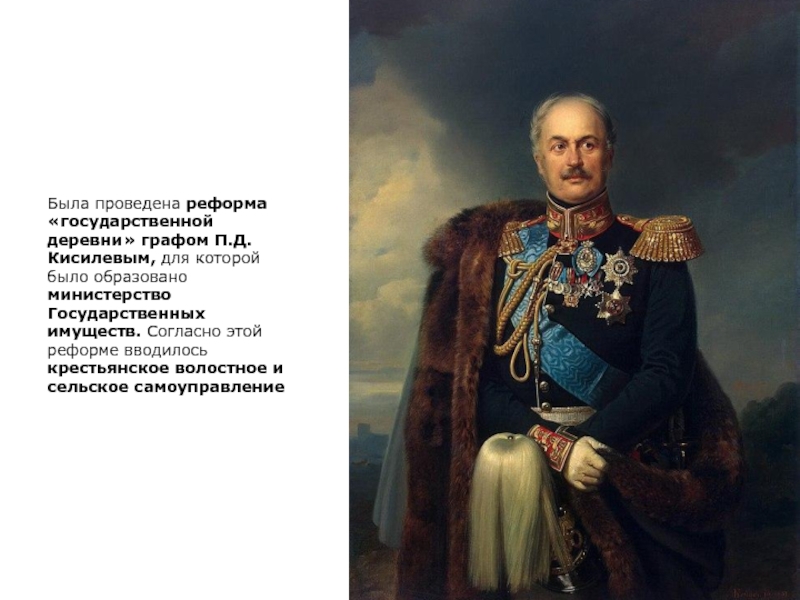

Была проведена реформа «государственной деревни» графом П.Д. Кисилевым, для которой

было образовано министерство Государственных имуществ. Согласно этой реформе вводилось крестьянское

волостное и сельское самоуправление

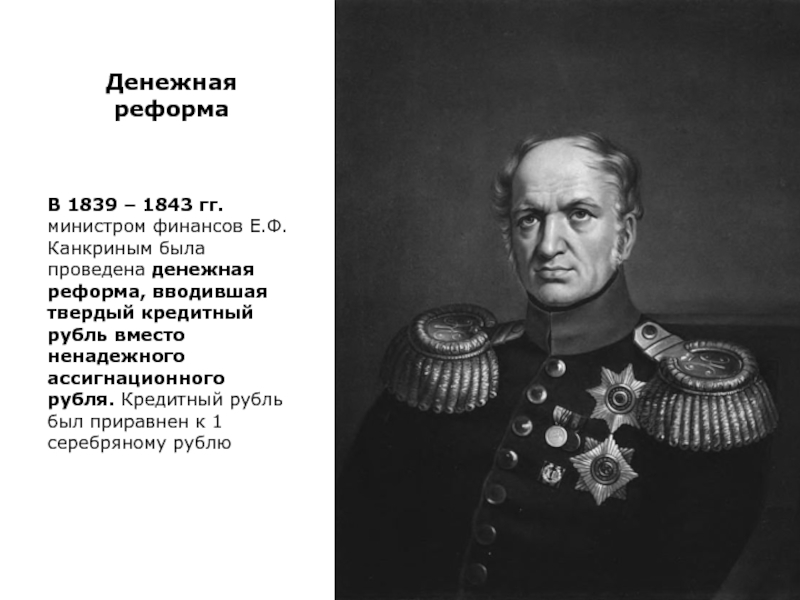

Слайд 28Денежная реформа

В 1839 – 1843 гг. министром финансов Е.Ф. Канкриным

была проведена денежная реформа, вводившая твердый кредитный рубль вместо ненадежного

ассигнационного рубля. Кредитный рубль был приравнен к 1 серебряному рублю

Слайд 29«Мрачное семилетие» 1848-1855 гг.

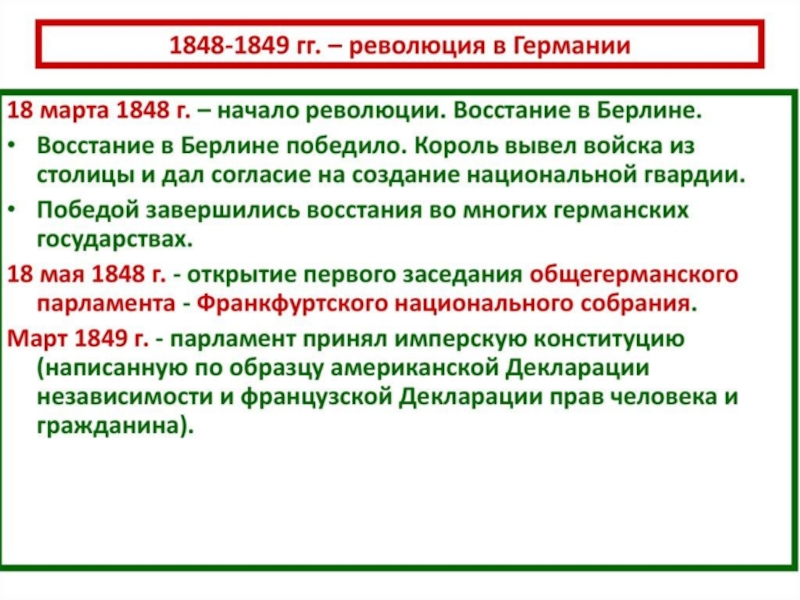

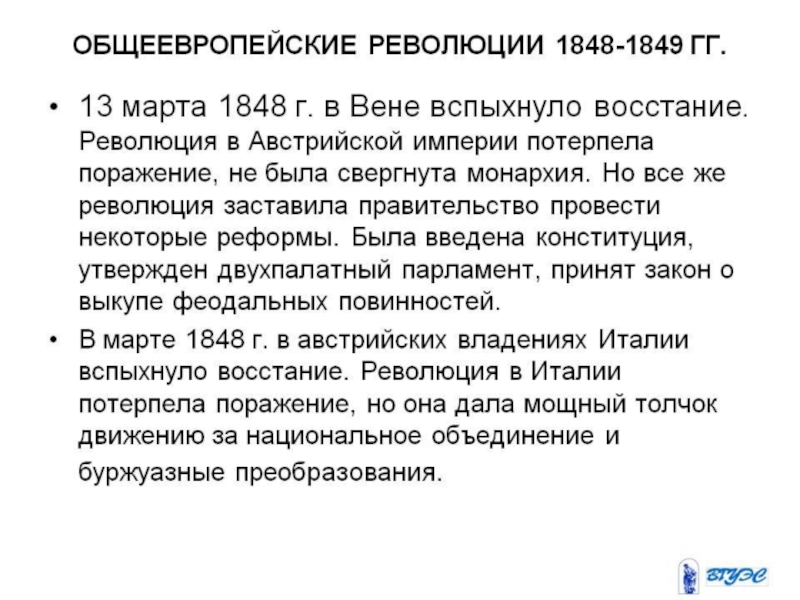

Революционные потрясения в Европе 1848 – 1849

гг. («весна народов» на Сицилии, во Франции, Италии, германские княжества,

Австрия, Венгрия) произвели глубокое впечатление на Николая I. Резко усилилась реакционная политика:

- эпоха «цензурного террора»

- значительно сокращен контингент студентов

- усиление полицейского надзора

- иностранцам был запрещен въезд в Российскую империю, а русским – выезд за границу. Находившимся за рубежом русским было предписано вернуться на родину под страхом лишения подданства и имений

Слайд 30

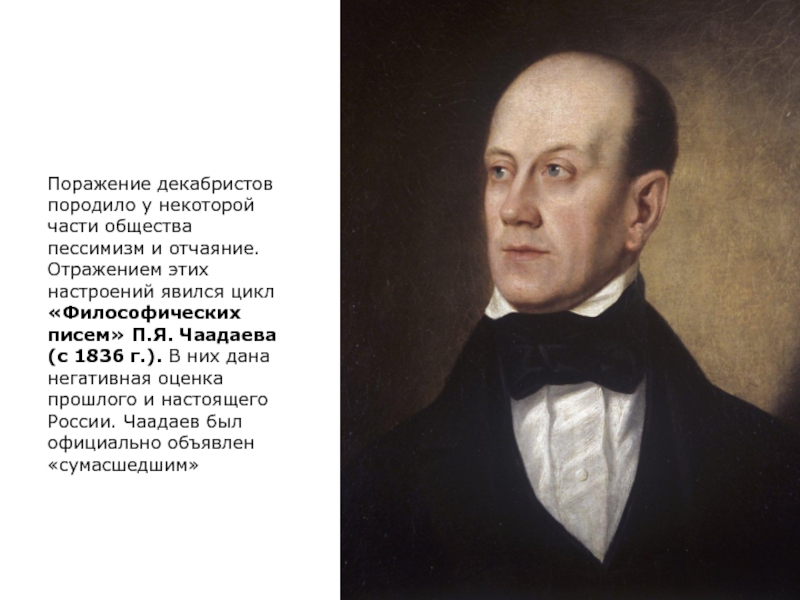

Поражение декабристов породило у некоторой части общества пессимизм и отчаяние.

Отражением этих настроений явился цикл «Философических писем» П.Я. Чаадаева (с

1836 г.). В них дана негативная оценка прошлого и настоящего России. Чаадаев был официально объявлен «сумасшедшим»

Слайд 31Общественно-политическая мысль 30-40 гг. XIX в.

Направления общественно-политической мысли России:

- консервативно-охранительное направление

(«теория официальной народности»)

- либерально-оппозиционное направление (славянофилы и западники)

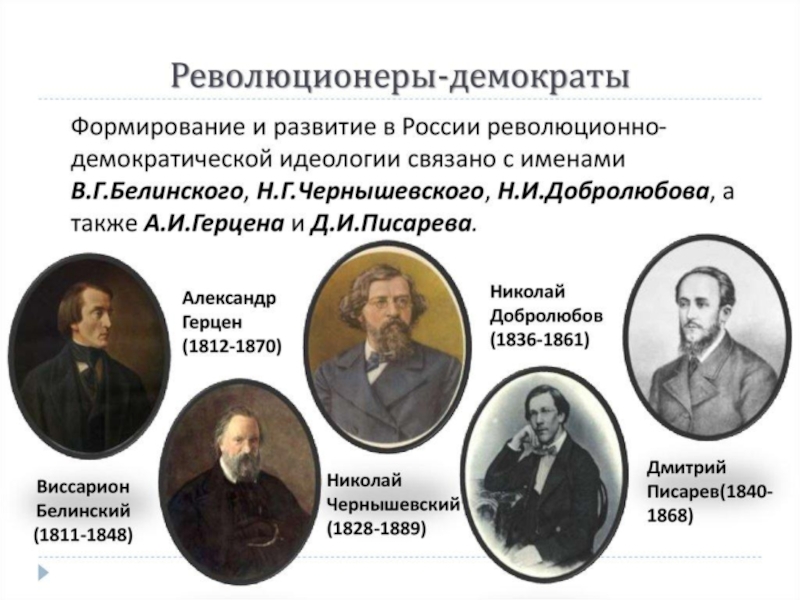

- революционно-демократическое направление (Герцен, Огарев, Белинский)

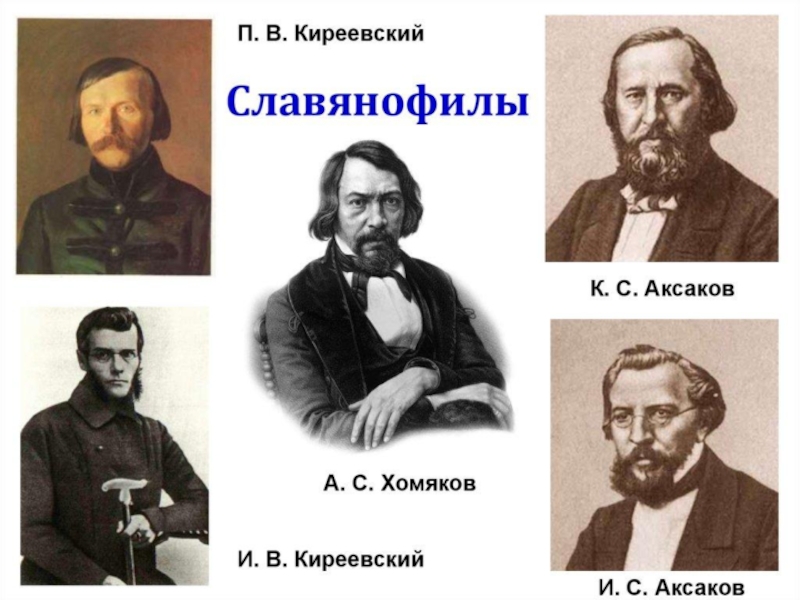

Слайд 33Исходной датой формирования данного направления считается 1839 г., когда вышли

две статьи Алексея Хомякова и Ивана Киреевского – «О старом

и новом», «Ответ Хомякову» + братья Аксаковы, А.И. Кошелев, Ю.Ф. Самарин:

- доказательство самобытного пути развития России. Можно было обойтись без революционных реформ Петра I.

- идеализация крестьянской общины и Православной церкви.

- девиз: «Сила власти – царю, сила мнения – народу»: русский народ не должен вмешиваться в политику, предоставив монарху всю полноту власти. Но и самодержец должен править, не вмешиваясь во внутреннюю жизнь народа и считаясь с его мнением.

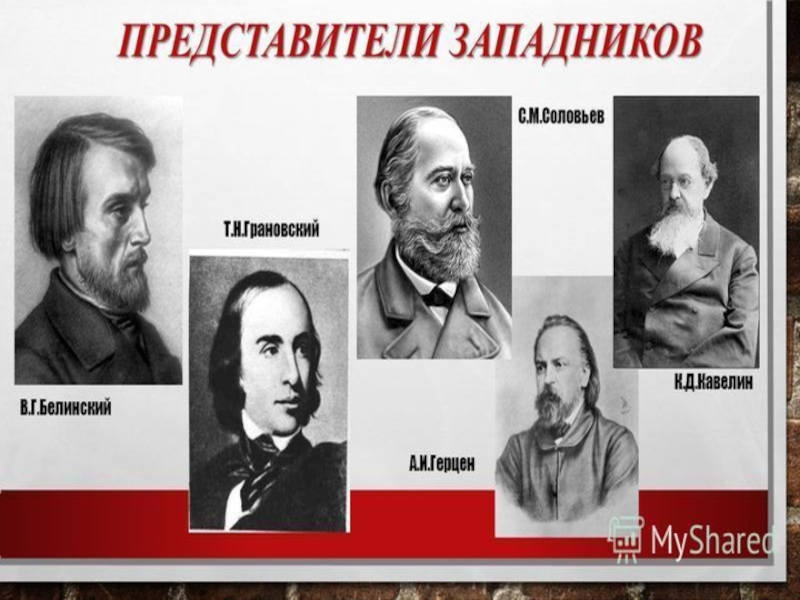

Слайд 35Они доказывали общность исторического развития России и Запада, выступали за

конституционно-монархическую форму правления западноевропейского образца, возвеличивали Петра I.

Западники и

славянофилы были едины в своем стремлении улучшить положение России, волновались о дальнейших путях ее развития. Как говорил А.И. Герцен: «Мы, как двуликий Янус: смотрели в разные стороны, но сердце у нас было одно».

Слайд 37Теория «русского социализма» А.И. Герцена

Он утверждал, что в будущем социализм

должен утвердиться не в Западной Европе, где он потерпел поражение

в 1848-1849 гг., а именно в России. Основной ячейкой социализма должна была стать «крестьянская поземельная община». Крестьянское общинное землевладение, крестьянская идея права на землю и мирное самоуправление явятся главными условиями построения социалистического общества

Слайд 38Наибольшую известность получил политический кружок М.В. Буташевича-Петрашевского («петрашевцы»), созданный в

1845 г. От обсуждения и литературной критики западноевропейской философской литературы

(по большей части запрещенной), участники кружка быстро перешли к изучению социалистических учений и критике власти. В марте-апреле 1849 г. стала создаваться тайная организация. В ночь на 23 апреля 1849 г. 34 петрашевца были арестованы.

Слайд 39Среди участников этого кружка были М.Е. Салтыков-Щедрин, Ф.М. Достоевский

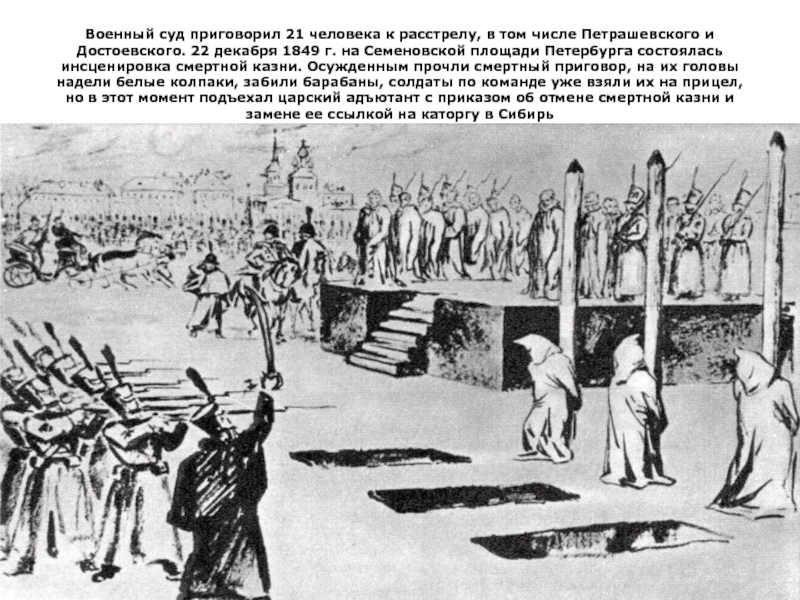

Слайд 40Военный суд приговорил 21 человека к расстрелу, в том числе

Петрашевского и Достоевского. 22 декабря 1849 г. на Семеновской площади

Петербурга состоялась инсценировка смертной казни. Осужденным прочли смертный приговор, на их головы надели белые колпаки, забили барабаны, солдаты по команде уже взяли их на прицел, но в этот момент подъехал царский адъютант с приказом об отмене смертной казни и замене ее ссылкой на каторгу в Сибирь

Слайд 41В сфере внешней политики перед Николаем I стояло две основные

задачи:

Борьба с революционной опасностью

Восточный вопрос.

Слайд 42Июльская революция во Франции 1830 г., когда был свергнут король

Карл X и на французский трон взошел представитель младшей ветви

династии Бурбонов Луи-Филипп Орлеанский

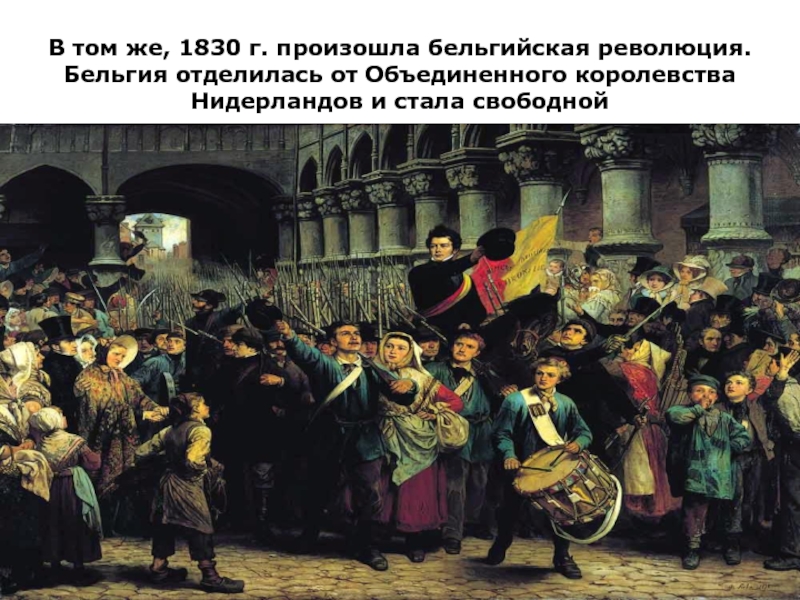

Слайд 43В том же, 1830 г. произошла бельгийская революция. Бельгия отделилась

от Объединенного королевства Нидерландов и стала свободной

Слайд 44Революционная волна докатилась до России, когда в 1830 г. вспыхнуло

восстание в Польше

Слайд 45

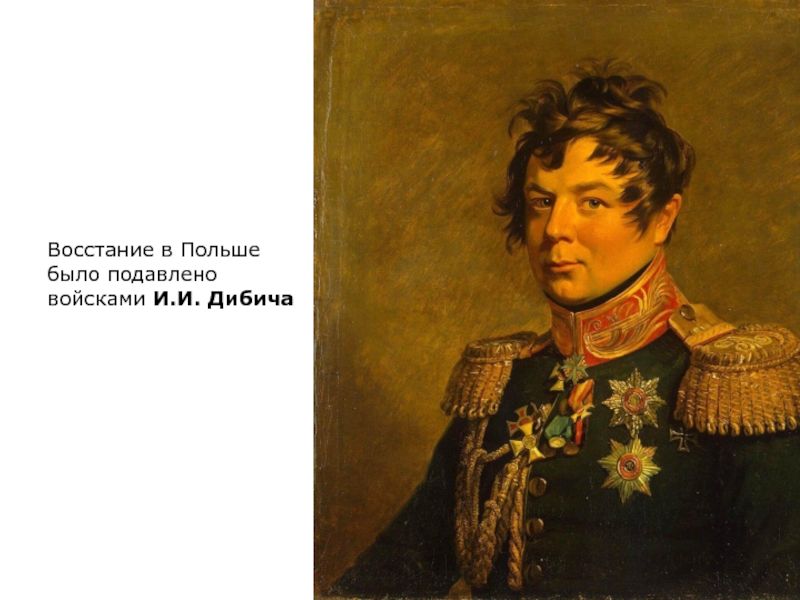

Восстание в Польше было подавлено войсками И.И. Дибича

Слайд 47Революция 1848 года во Франции против короля Луи-Филиппа. 22 февраля

он отрекся от престола. Франция была провозглашена Второй республикой

Слайд 48

Первым президентом Второй Республики 20 декабря 1848 г. был избран

племенник Наполеона I Шарль Луи Наполеон Бонапарт

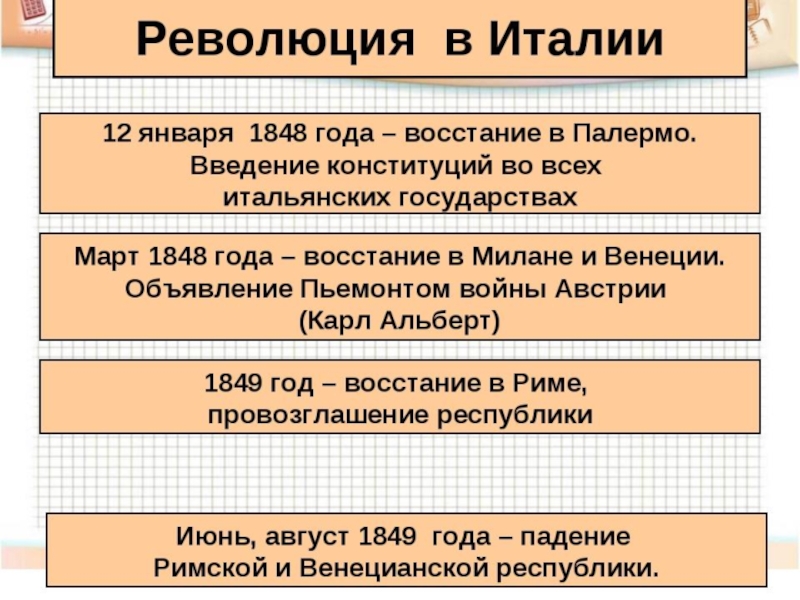

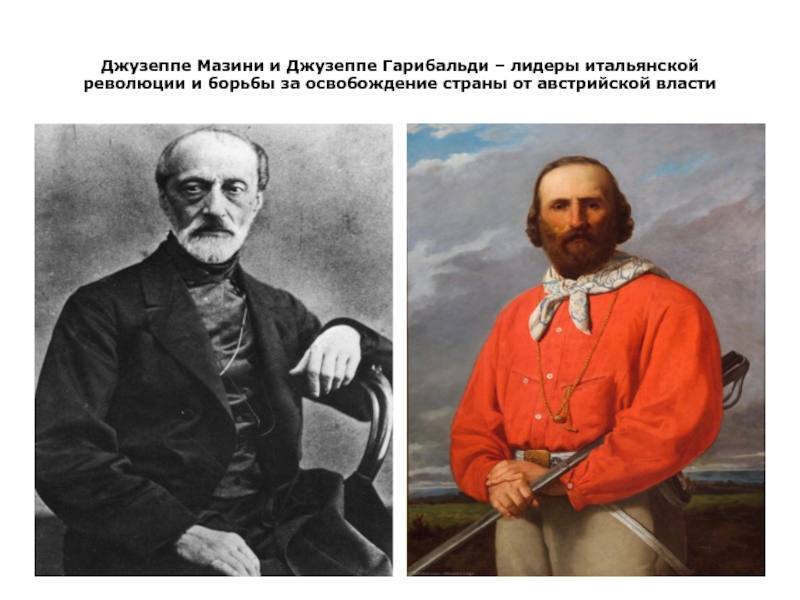

Слайд 50Джузеппе Мазини и Джузеппе Гарибальди – лидеры итальянской революции и

борьбы за освобождение страны от австрийской власти

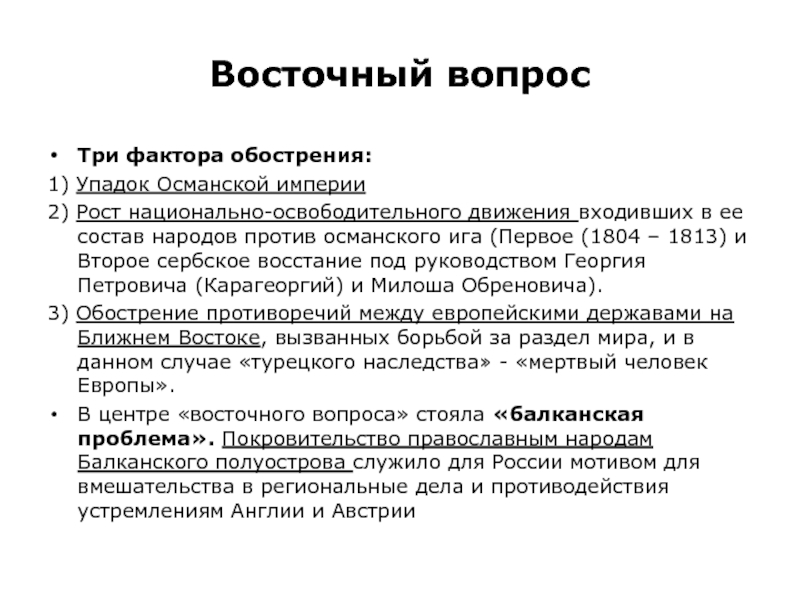

Слайд 54Восточный вопрос

Три фактора обострения:

1) Упадок Османской империи

2) Рост национально-освободительного

движения входивших в ее состав народов против османского ига (Первое

(1804 – 1813) и Второе сербское восстание под руководством Георгия Петровича (Карагеоргий) и Милоша Обреновича).

3) Обострение противоречий между европейскими державами на Ближнем Востоке, вызванных борьбой за раздел мира, и в данном случае «турецкого наследства» - «мертвый человек Европы».

В центре «восточного вопроса» стояла «балканская проблема». Покровительство православным народам Балканского полуострова служило для России мотивом для вмешательства в региональные дела и противодействия устремлениям Англии и Австрии

Слайд 55Русско-иранская войну 1826 – 1828 гг.

Началась из-за присоединения к России

Грузии и Азербайджана

Военные действия были начаты Ираном, которому активно

помогала Англия.

Русской армией была освобождена вся Восточная Армения.

В конце октября 1827 г. русские войска заняли древнюю иранскую столицу Тавриз и быстро продвигались к Тегерану.

В феврале 1828 г. был заключен Туркманчайский мирный договор, согласно которому к России присоединялась Восточная Армения, а Иран уплачивал 20 млн. руб. контрибуции, предоставлял свободное переселение армян в пределы России, свободу плаванию российских судов по Каспийскому морю и отказывался держать военные корабли на Каспийском море

Слайд 57

В январе 1829 г. с целью сорвать исполнение договора английские

агенты организовали нападение фанатиков на русскою миссию в Тегеране. При

этом погиб глава русской миссии А.С. Грибоедов (автор комедии «Горе от ума»).

Николай I, не желая новой войны, удовлетворился извинениями шаха Ирана, который подарил крупный бриллиант

Слайд 59Алмаз «Шах» за смерть Грибоедова

Слайд 60Русско-турецкая война 1828 – 1829 гг.

Поводом послужила задержка Турцией

торговых судов под российским флагом, захват их грузов и высылка

русских купцов.

Англия и Франция тайно оказывали помощь османскому султану, а Австрия помогала оружием.

2 сентября 1829 г. был подписан Андрианопольский мирный договор, по которому Россия получала южную часть Бессарабии с дельтой Дуная, Черноморское побережье Кавказа с крепостями Анапа и Поти. Широкую автономию, в рамках Османской империи получила Греция, Сербия и Дунайские княжества

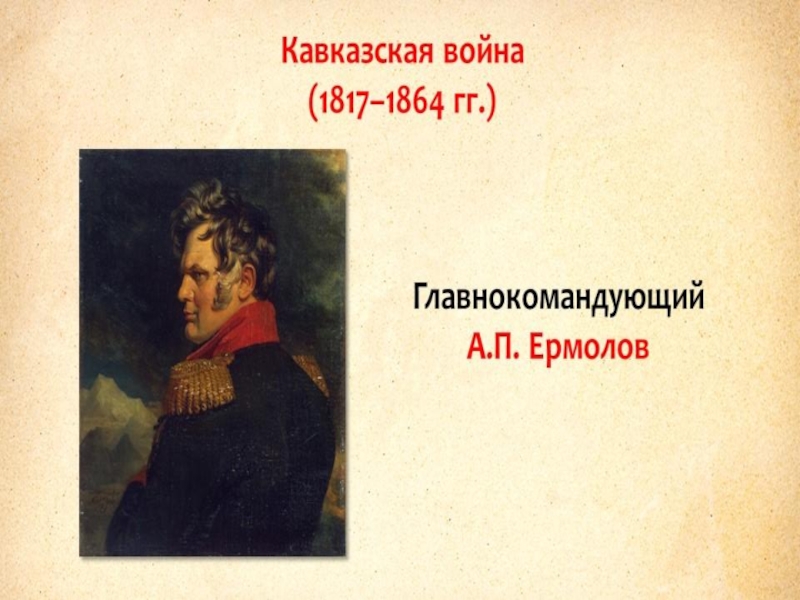

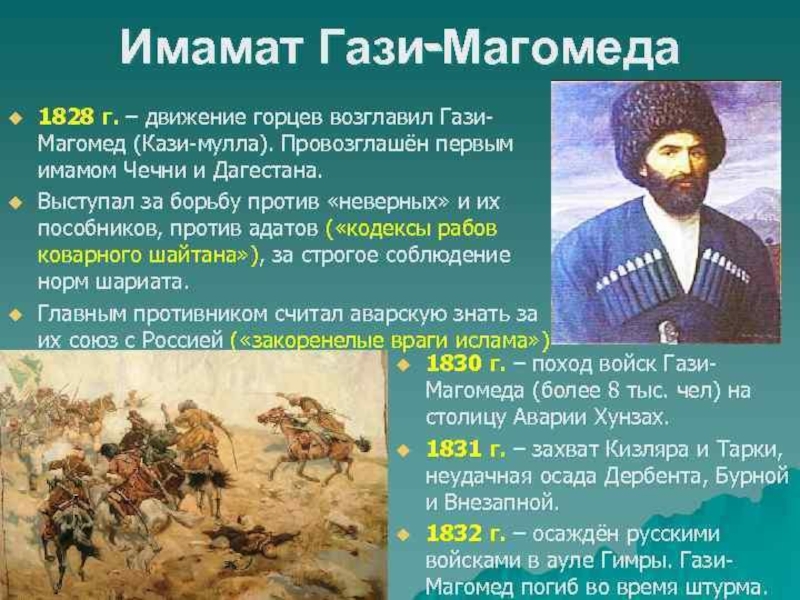

Слайд 62Россия на Кавказе

С 1817 г. шла Кавказская война (1817 –

1864). На рубеже 20-30 х. гг. XIX в. в Чечне

и Горном Дагестане образовалось военно-теократическое государство – имамат. Первым имамом стал мулла Гази-Магомед Магома, который призвал горцев к газавату – «священной войне против неверных». Он одержал ряд побед, но погиб в 1832 г.

Слайд 66

Его преемник Гамзат-Бек стал жертвой кровной мести

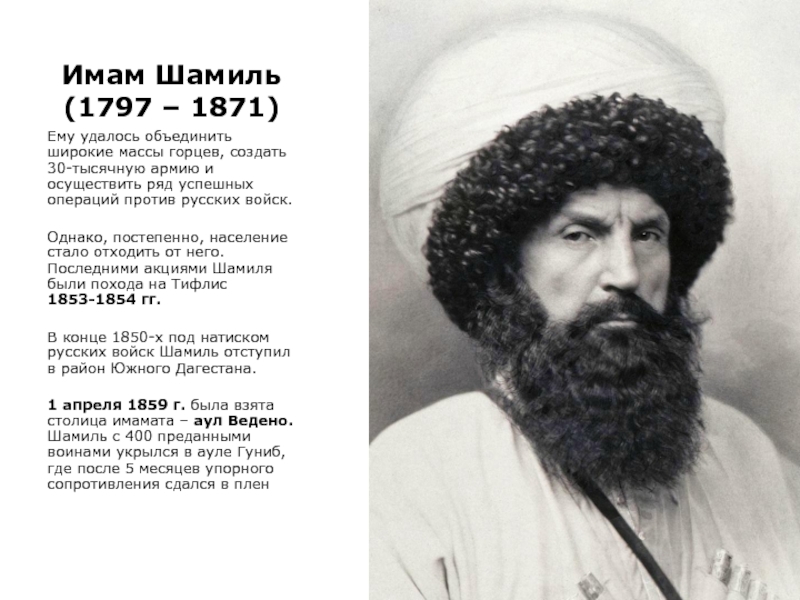

Слайд 67Имам Шамиль

(1797 – 1871)

Ему удалось объединить широкие массы горцев, создать

30-тысячную армию и осуществить ряд успешных операций против русских войск.

Однако, постепенно, население стало отходить от него. Последними акциями Шамиля были похода на Тифлис 1853-1854 гг.

В конце 1850-х под натиском русских войск Шамиль отступил в район Южного Дагестана.

1 апреля 1859 г. была взята столица имамата – аул Ведено. Шамиль с 400 преданными воинами укрылся в ауле Гуниб, где после 5 месяцев упорного сопротивления сдался в плен

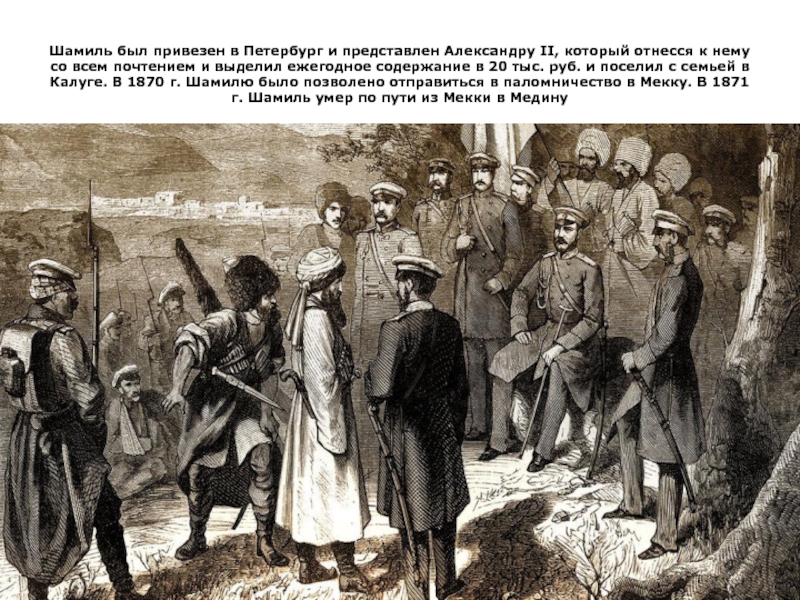

Слайд 68Шамиль был привезен в Петербург и представлен Александру II, который

отнесся к нему со всем почтением и выделил ежегодное содержание

в 20 тыс. руб. и поселил с семьей в Калуге. В 1870 г. Шамилю было позволено отправиться в паломничество в Мекку. В 1871 г. Шамиль умер по пути из Мекки в Медину

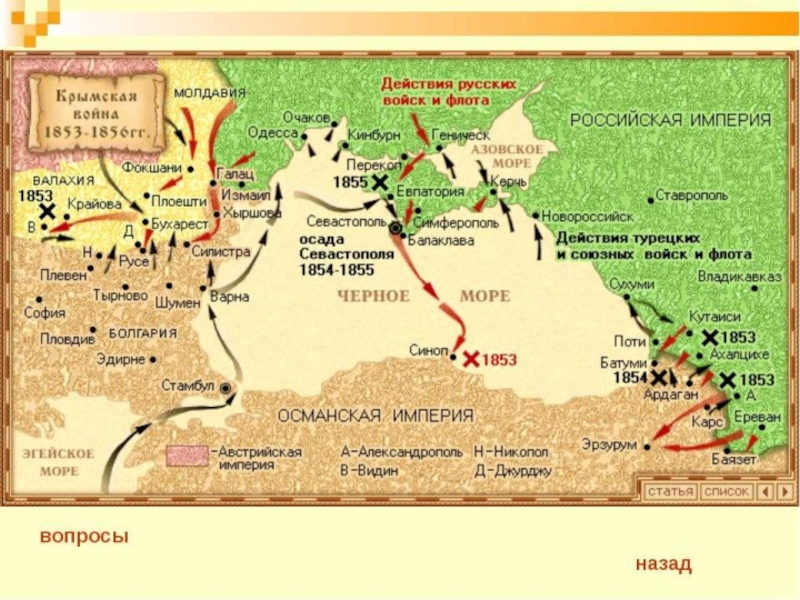

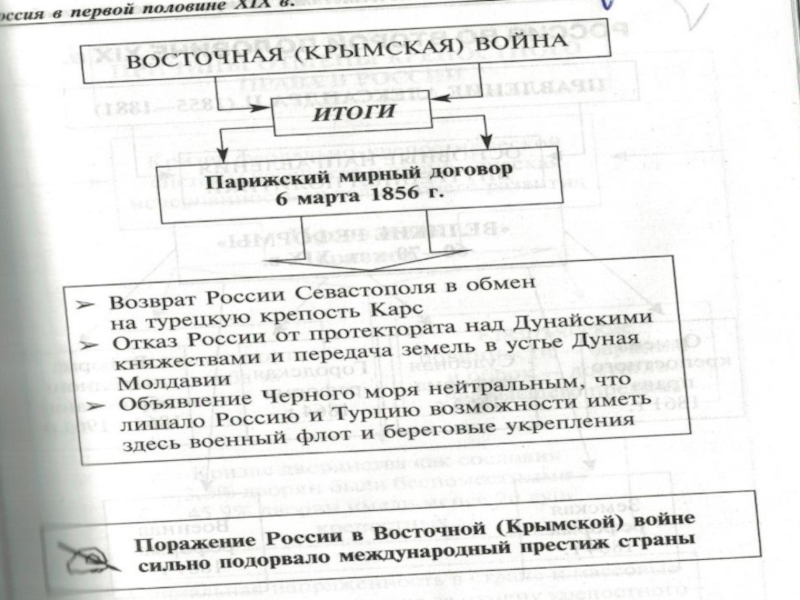

Слайд 69Крымская война 1853 – 1856 гг.

Поводом к Крымской войне

послужил спор между православной и католической церковью о «палестинских святынях»

- какой из церквей принадлежит право владеть ключами Вифлеемского храма, христианскими памятниками в Иерусалиме и его окрестностях. Здесь столкнулись интересы России и Франции

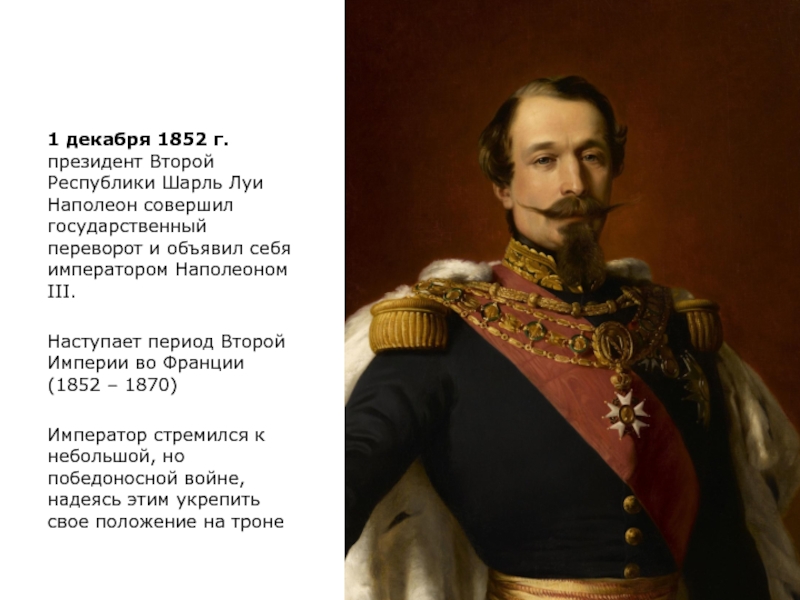

Слайд 711 декабря 1852 г. президент Второй Республики Шарль Луи Наполеон

совершил государственный переворот и объявил себя императором Наполеоном III.

Наступает период

Второй Империи во Франции (1852 – 1870)

Император стремился к небольшой, но победоносной войне, надеясь этим укрепить свое положение на троне

Слайд 72Николай I надеялся на поддержку Австрии в благодарность за подавление

революционных выступлений в Венгрии и на договор с Англией о

разделе «турецкого наследства».

Однако в 1853 г. между Англией и Францией был заключен секретный договор против России. Австрия готова была поддержать любой антирусский союз, опасаясь роста влияния России на Балканах.

Россия оказалась в международной изоляции и в крайне неблагоприятном внутреннем положении: отсталая военная промышленность, базировавшаяся на крепостном труде; бездарность командования, казнокрадство, устаревшее вооружение, бездорожье и т.д.

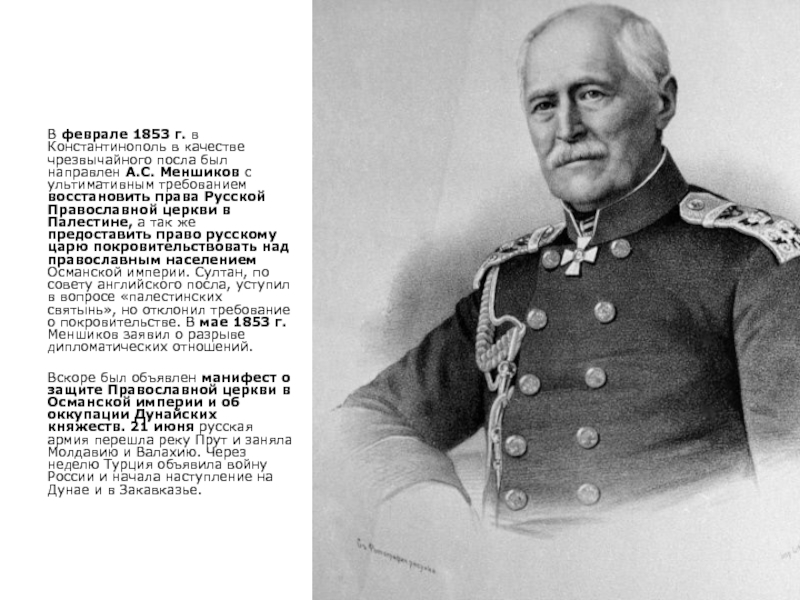

Слайд 73В феврале 1853 г. в Константинополь в качестве чрезвычайного посла

был направлен А.С. Меншиков с ультимативным требованием восстановить права Русской

Православной церкви в Палестине, а так же предоставить право русскому царю покровительствовать над православным населением Османской империи. Султан, по совету английского посла, уступил в вопросе «палестинских святынь», но отклонил требование о покровительстве. В мае 1853 г. Меншиков заявил о разрыве дипломатических отношений.

Вскоре был объявлен манифест о защите Православной церкви в Османской империи и об оккупации Дунайских княжеств. 21 июня русская армия перешла реку Прут и заняла Молдавию и Валахию. Через неделю Турция объявила войну России и начала наступление на Дунае и в Закавказье.

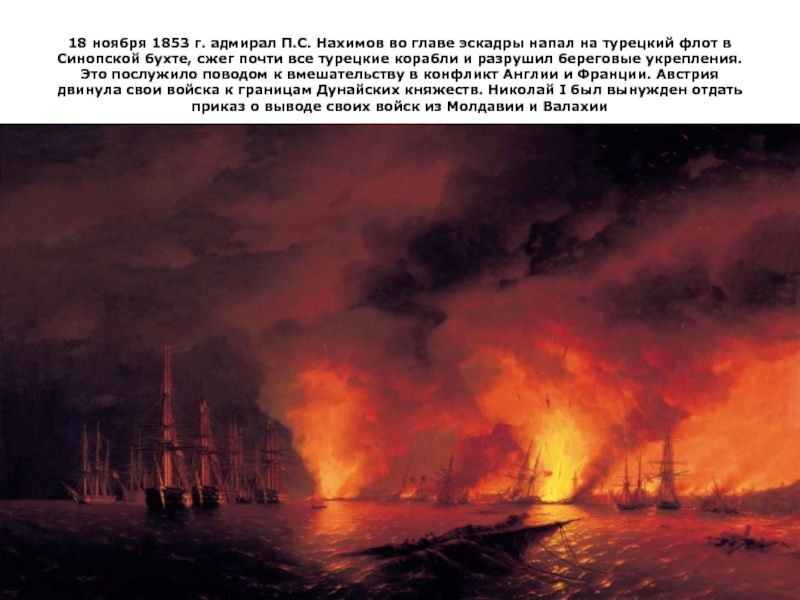

Слайд 7418 ноября 1853 г. адмирал П.С. Нахимов во главе эскадры

напал на турецкий флот в Синопской бухте, сжег почти все

турецкие корабли и разрушил береговые укрепления. Это послужило поводом к вмешательству в конфликт Англии и Франции. Австрия двинула свои войска к границам Дунайских княжеств. Николай I был вынужден отдать приказ о выводе своих войск из Молдавии и Валахии

Слайд 75Английские и французские суда обстреливали Одессу, Николаев, Новороссийск. Англичане предпринимали

попытки высадиться на Аландских островах, на Соловках, Кольском полуострове, в

Петропавловске-Камчатском

Слайд 76Наиболее успешным был Закавказский театр военных действий: осенью 1853 г.

войска Отдельного Кавказского корпуса и грузинские отряды остановили движение турецкой

армии на Тифлис. В ноябре 1855 г. пала сильная турецкая крепость Карс

Слайд 77В начале сентября 1854 г. англо-французские войска высадились в Крыму

близ Евпатории и двинулись к Севастополю

Слайд 788 сентября 1854 г. союзники нанесли поражение русским войскам на

река Альма. Русская армия была вынуждена отступить. Путь на Севастополь

был открыт

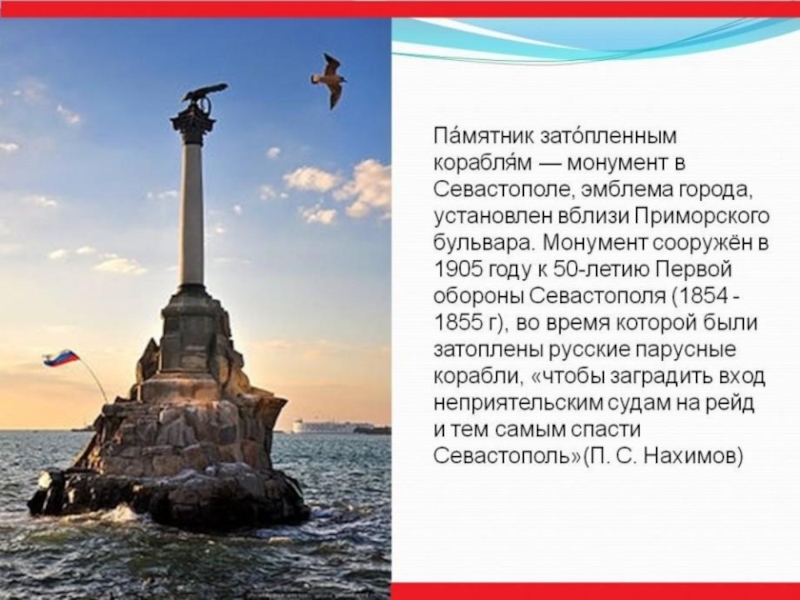

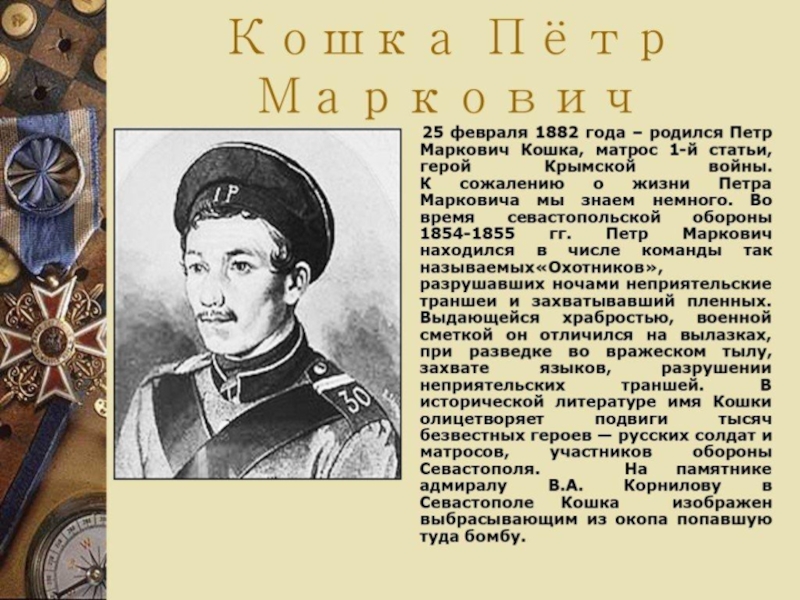

Слайд 79В октябре 1854 г. началась героическая оборона Севастополя, длившаяся 349

дней

Слайд 80

Укрепления вокруг города воздвиг военный инженер Э.И. Тотлебен

Слайд 81

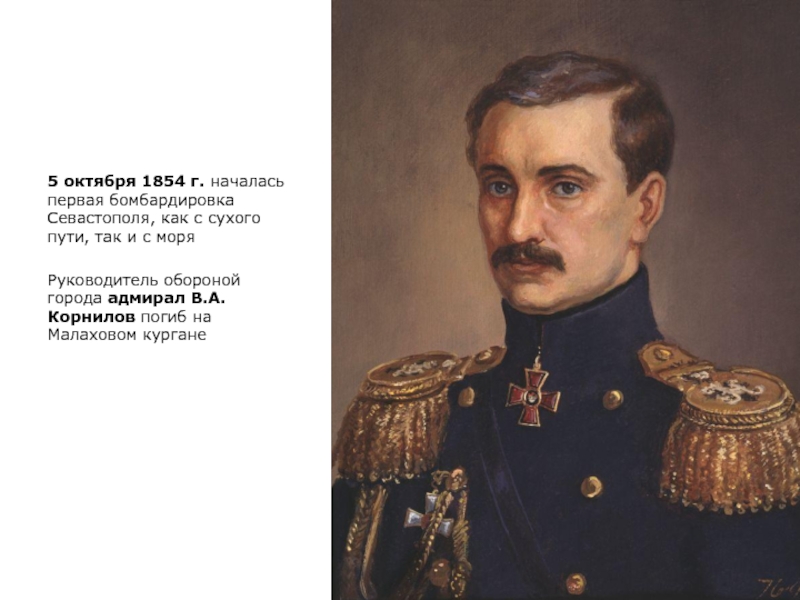

5 октября 1854 г. началась первая бомбардировка Севастополя, как с

сухого пути, так и с моря

Руководитель обороной города адмирал В.А.

Корнилов погиб на Малаховом кургане

Слайд 84В конце обороны так же пал в бою второй руководитель

обороной города, выдающийся флотоводец адмирал Павел Степанович Нахимов

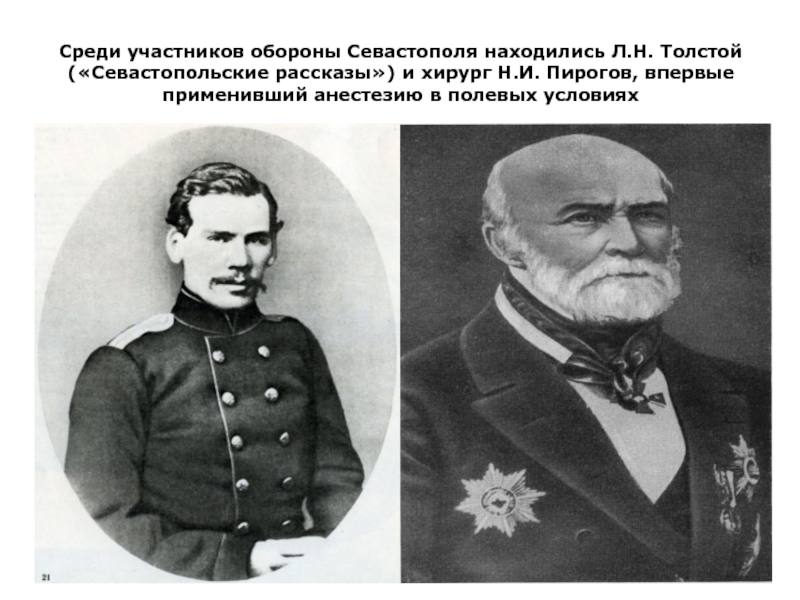

Слайд 86Среди участников обороны Севастополя находились Л.Н. Толстой («Севастопольские рассказы») и

хирург Н.И. Пирогов, впервые применивший анестезию в полевых условиях

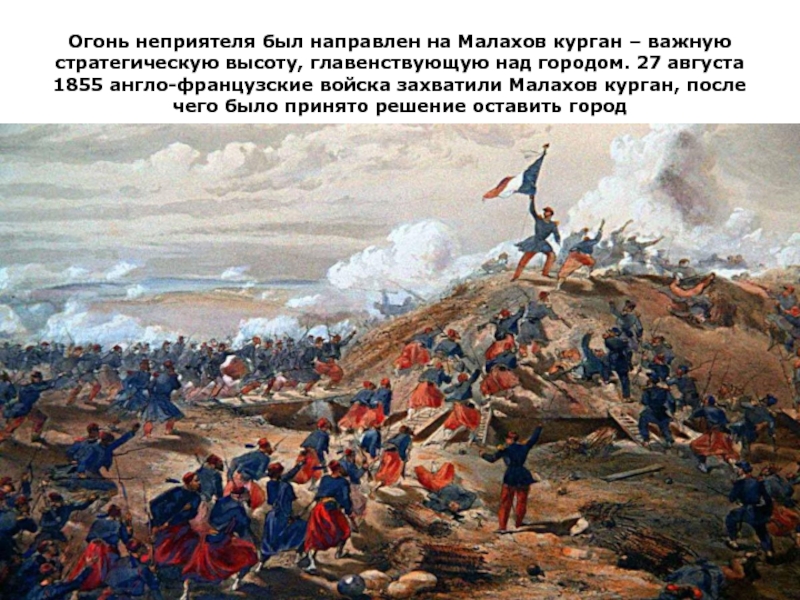

Слайд 88Огонь неприятеля был направлен на Малахов курган – важную стратегическую

высоту, главенствующую над городом. 27 августа 1855 англо-французские войска захватили

Малахов курган, после чего было принято решение оставить город

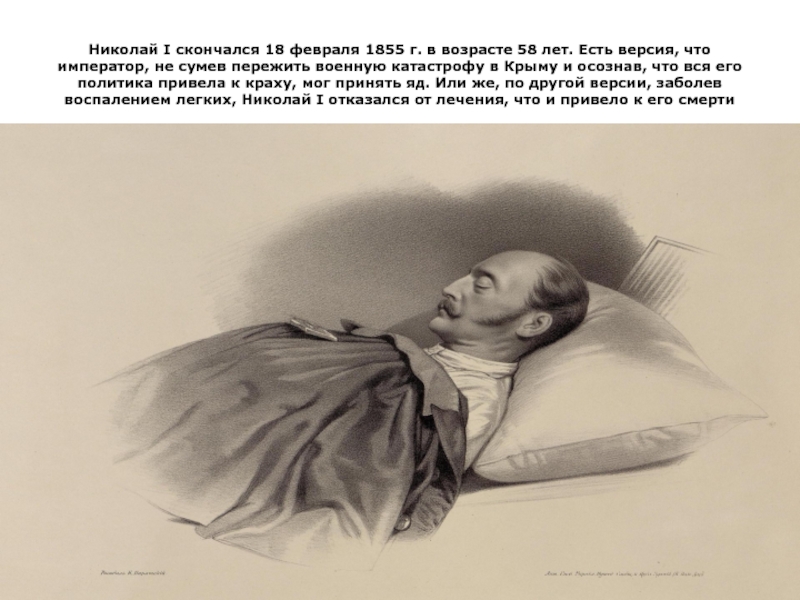

Слайд 92Николай I скончался 18 февраля 1855 г. в возрасте 58

лет. Есть версия, что император, не сумев пережить военную катастрофу

в Крыму и осознав, что вся его политика привела к краху, мог принять яд. Или же, по другой версии, заболев воспалением легких, Николай I отказался от лечения, что и привело к его смерти