Разделы презентаций

- Разное

- Английский язык

- Астрономия

- Алгебра

- Биология

- География

- Геометрия

- Детские презентации

- Информатика

- История

- Литература

- Математика

- Медицина

- Менеджмент

- Музыка

- МХК

- Немецкий язык

- ОБЖ

- Обществознание

- Окружающий мир

- Педагогика

- Русский язык

- Технология

- Физика

- Философия

- Химия

- Шаблоны, картинки для презентаций

- Экология

- Экономика

- Юриспруденция

Гипертоническая болезнь (лекция)

Содержание

- 1. Гипертоническая болезнь (лекция)

- 2. Гипертоническая болезнь -самостоятельное хронически протекающее заболевание, основным

- 3. Распространенность АГ и ГБАртериальная гипертензия (ГБ +симптоматические

- 4. Механизмы поддержания нормального АДГемодинамические факторы: МОК, ОПСС,

- 5. Основные звенья патогенеза АГ 1. Гиперфункция симпатоадреналовой

- 6. Классификация уровня АДПримечание: если систолическое

- 7. ФАКТОРЫ РИСКА ОСНОВНЫЕ

- 8. Понятие стадия ГБ не существует в современных

- 9. Стадии гипертонической болезниI стадия – наличие доказанной

- 10. Гипертрофия левого желудочка (ЭКГ, ЭХОКГ или рентгенография)Ультразвуковые

- 11. Признаки повреждения органов-мишенейГЛЖ -

- 12. ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯИшемический инсультГеморрагический инсультТранзиторная ишемическая атакаЗАБОЛЕВАНИЯ СЕРДЦАИнфаркт

- 13. ОЦЕНКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ СТЕПЕНИ РИСКА (стратификация риска)Риск развития

- 14. Категории рискаТипичный профиль рискаРиск развития сердечно-сосудистых осложнений

- 15. Стратификация АГ по степени риска ФР –факторы

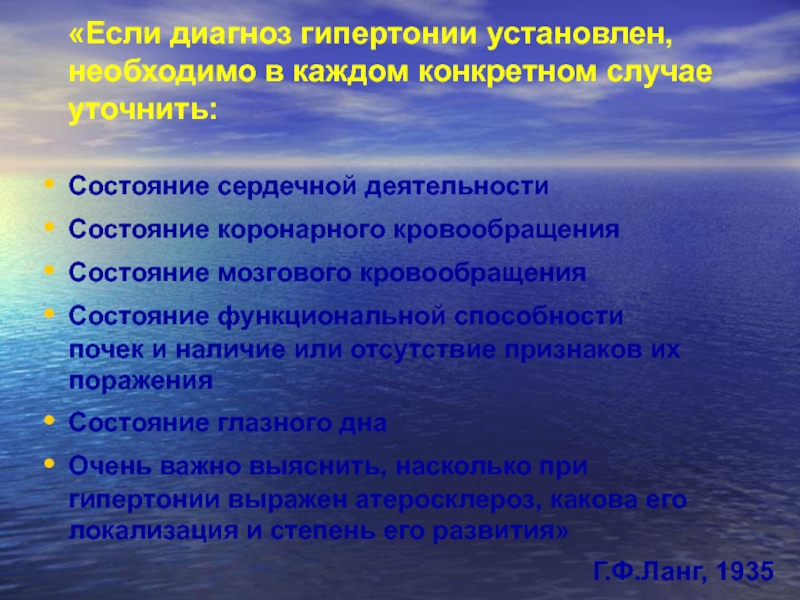

- 16. «Если диагноз гипертонии установлен, необходимо в каждом

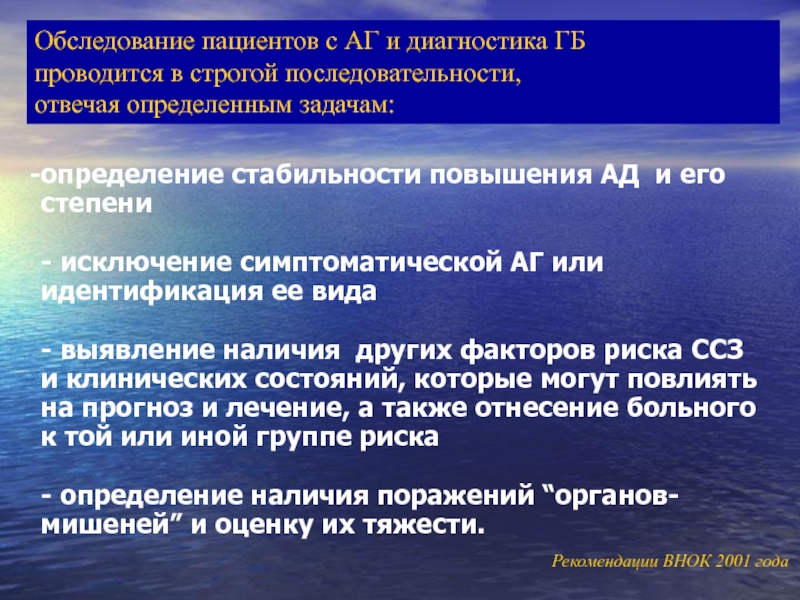

- 17. определение стабильности повышения АД и его степени

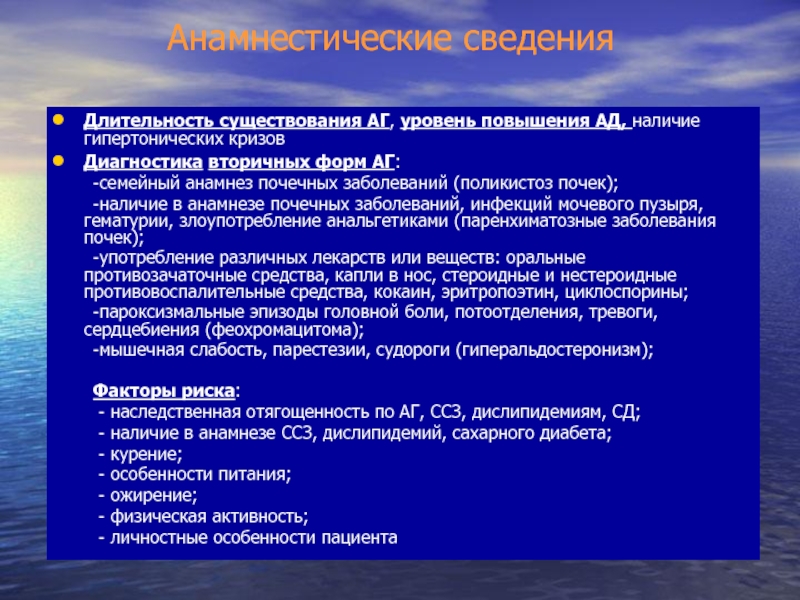

- 18. Анамнестические сведенияДлительность существования АГ, уровень повышения АД,

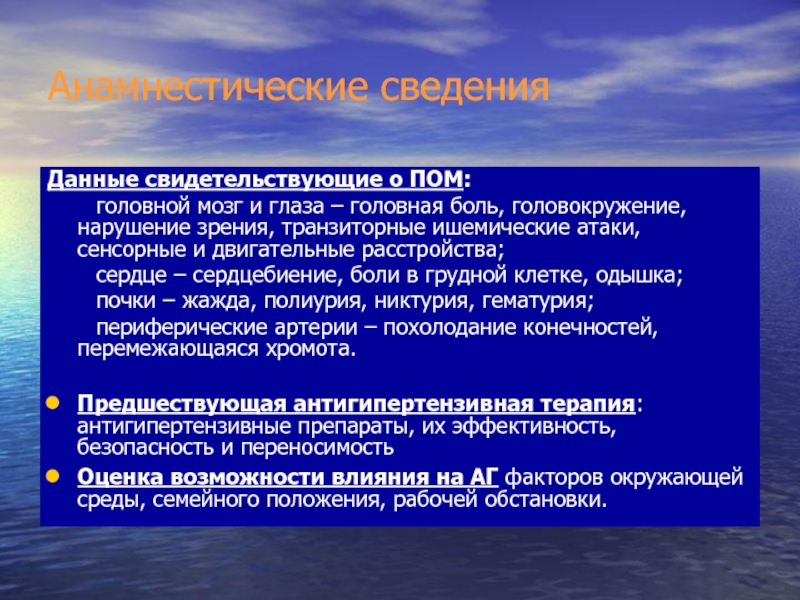

- 19. Анамнестические сведенияДанные свидетельствующие о ПОМ:

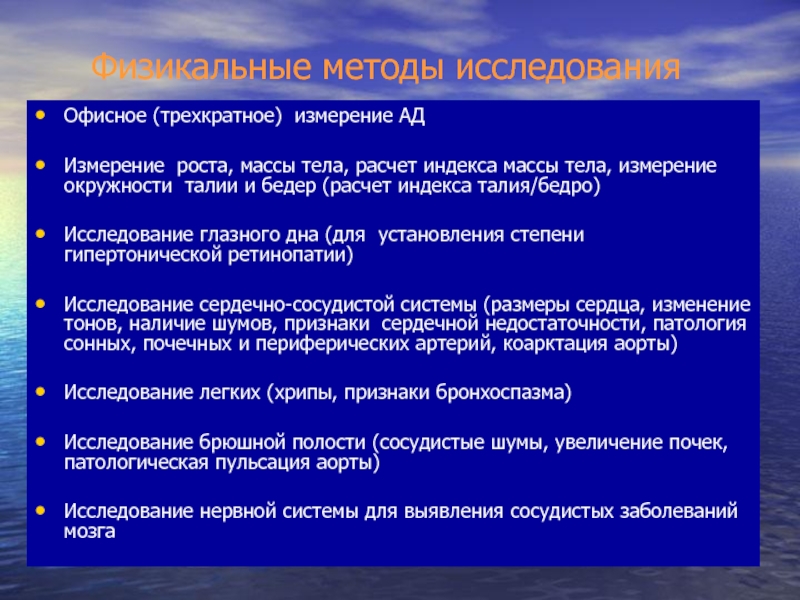

- 20. Физикальные методы исследования Офисное (трехкратное) измерение АДИзмерение

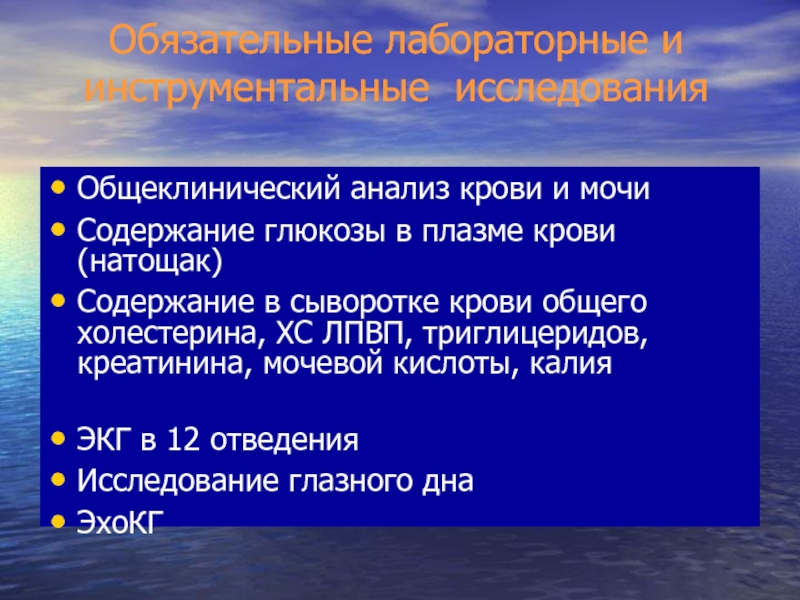

- 21. Обязательные лабораторные и инструментальные исследованияОбщеклинический анализ крови

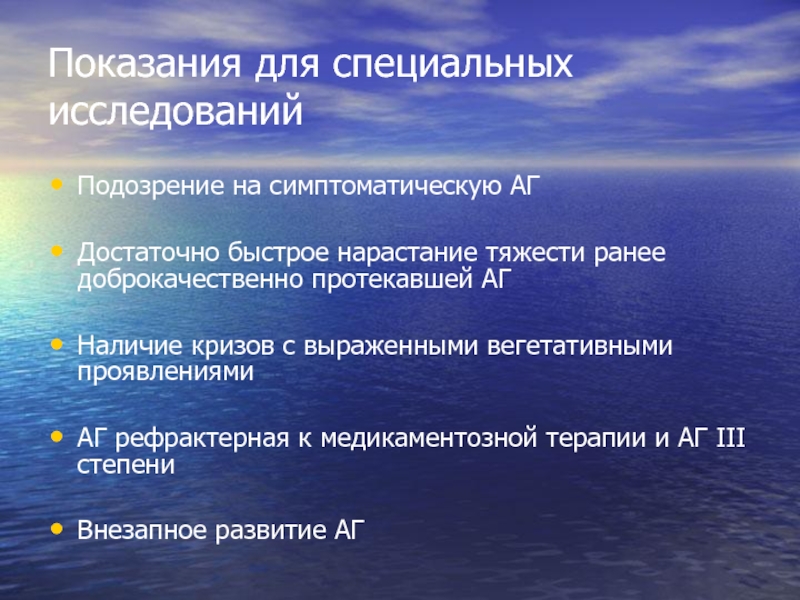

- 22. Показания для специальных исследованийПодозрение на симптоматическую АГДостаточно

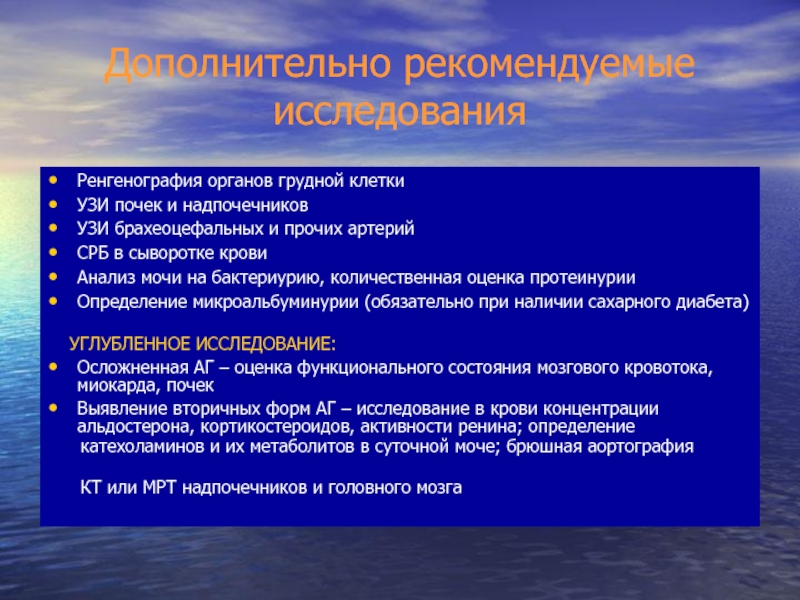

- 23. Дополнительно рекомендуемые исследованияРенгенография органов грудной клеткиУЗИ почек

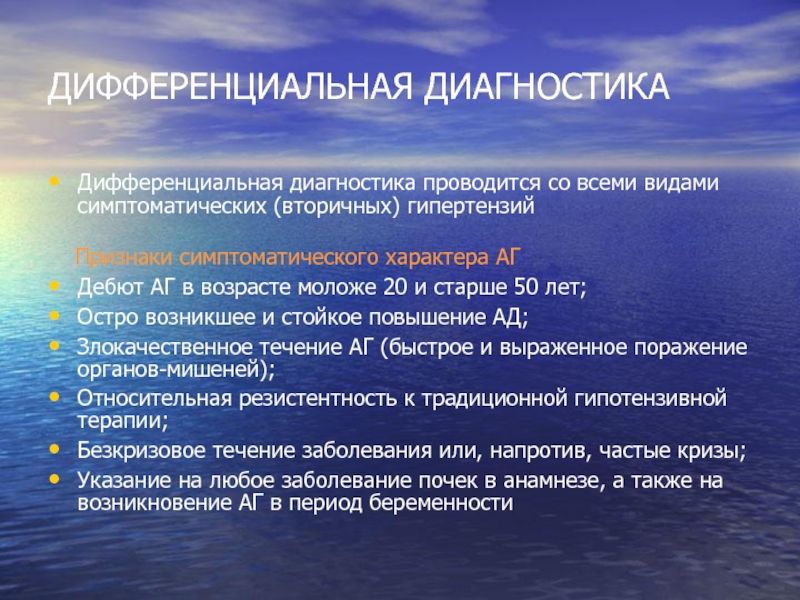

- 24. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКАДифференциальная диагностика проводится со всеми видами

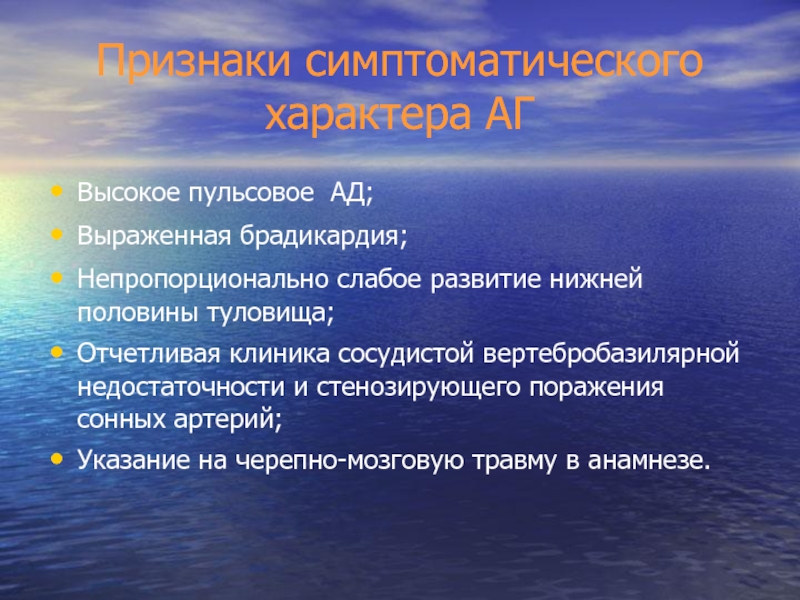

- 25. Признаки симптоматического характера АГВысокое пульсовое АД;Выраженная брадикардия;Непропорционально

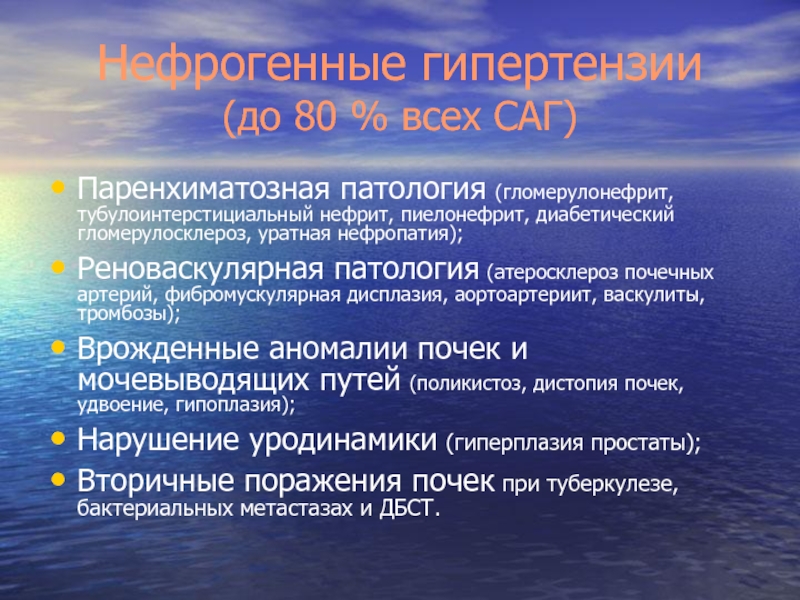

- 26. Нефрогенные гипертензии (до 80 % всех САГ)Паренхиматозная

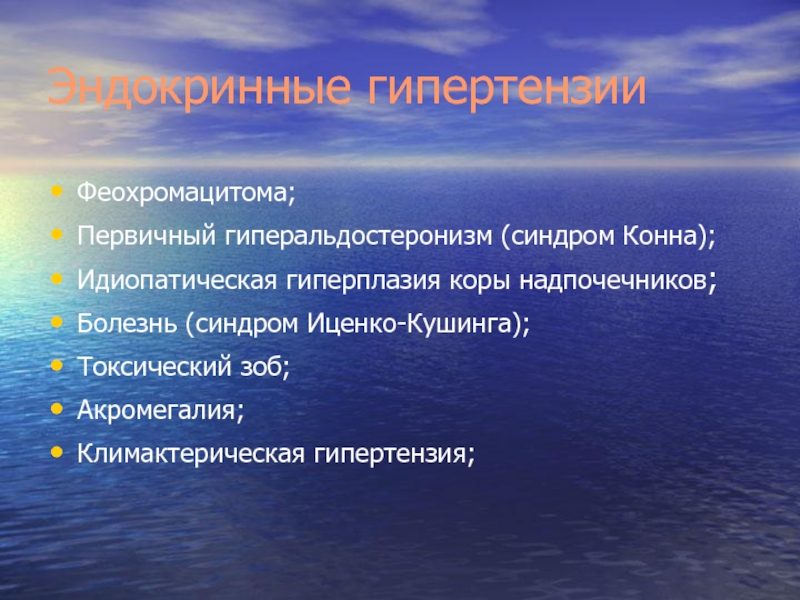

- 27. Эндокринные гипертензииФеохромацитома;Первичный гиперальдостеронизм (синдром Конна);Идиопатическая гиперплазия коры надпочечников;Болезнь (синдром Иценко-Кушинга);Токсический зоб;Акромегалия;Климактерическая гипертензия;

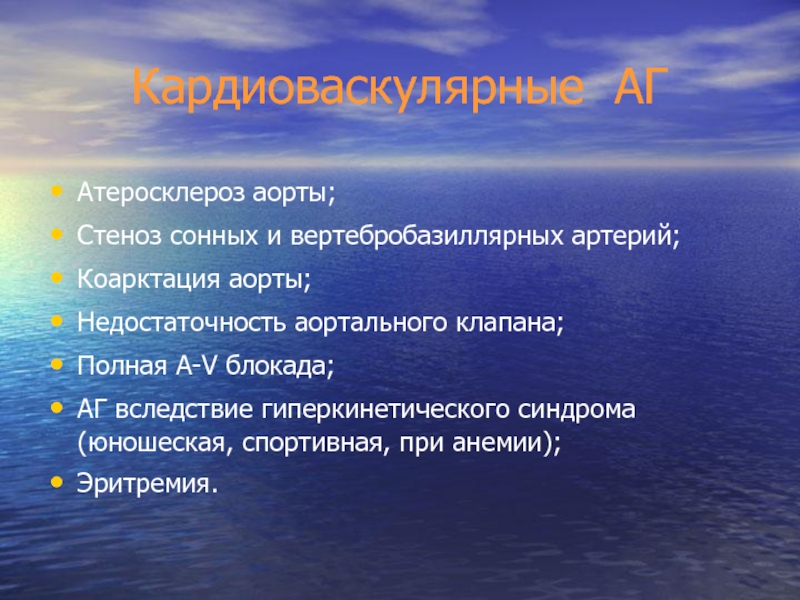

- 28. Кардиоваскулярные АГАтеросклероз аорты;Стеноз сонных и вертебробазиллярных артерий;Коарктация

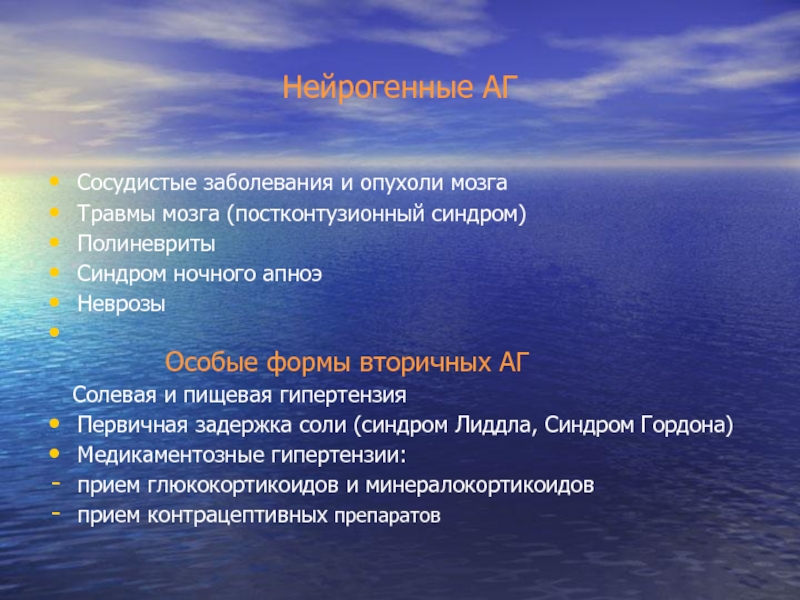

- 29. Нейрогенные АГСосудистые заболевания и опухоли мозгаТравмы мозга

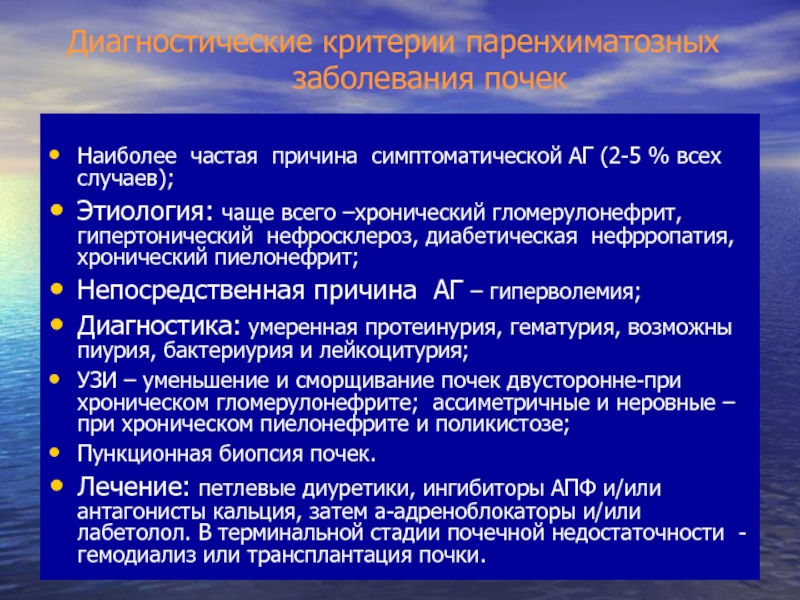

- 30. Диагностические критерии паренхиматозных заболевания почекНаиболее частая причина

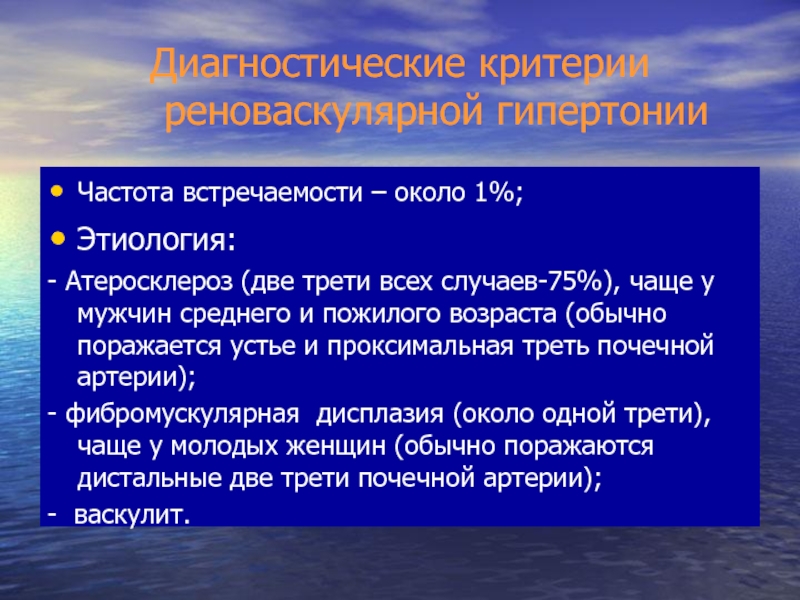

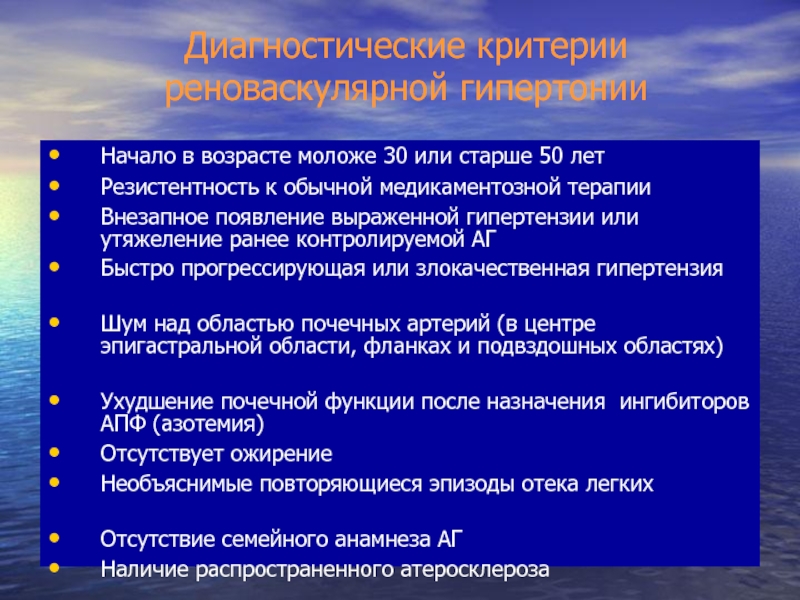

- 31. Диагностические критерии реноваскулярной гипертонииЧастота встречаемости – около

- 32. Диагностические критерии реноваскулярной гипертонииНачало в возрасте моложе

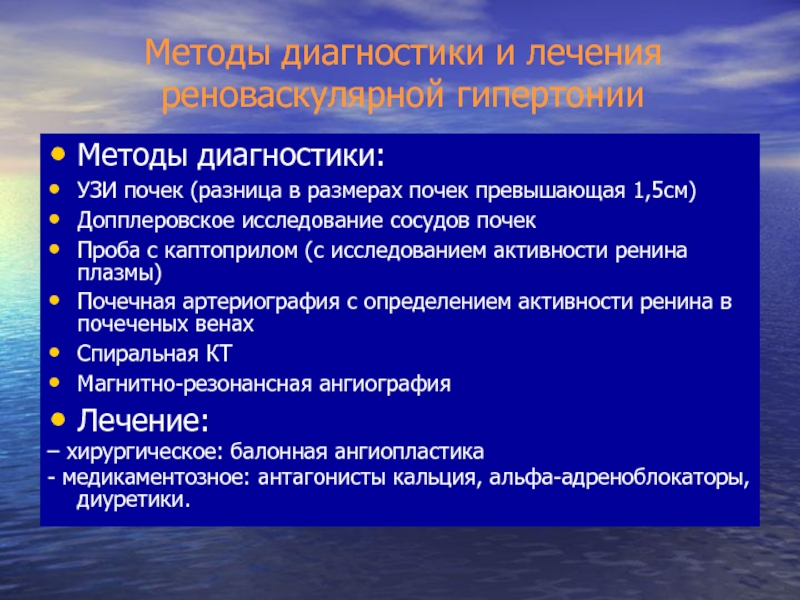

- 33. Методы диагностики и лечения реноваскулярной гипертонииМетоды диагностики:УЗИ

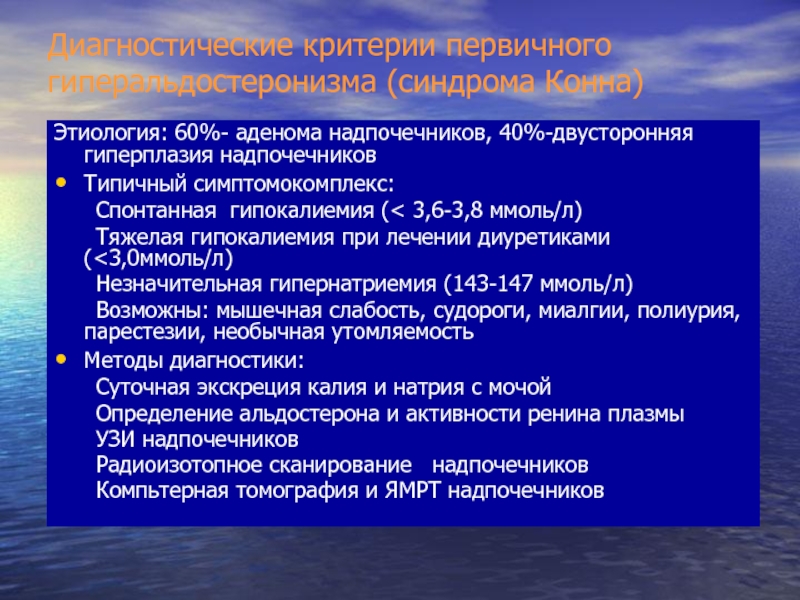

- 34. Диагностические критерии первичного гиперальдостеронизма (синдрома Конна)Этиология: 60%-

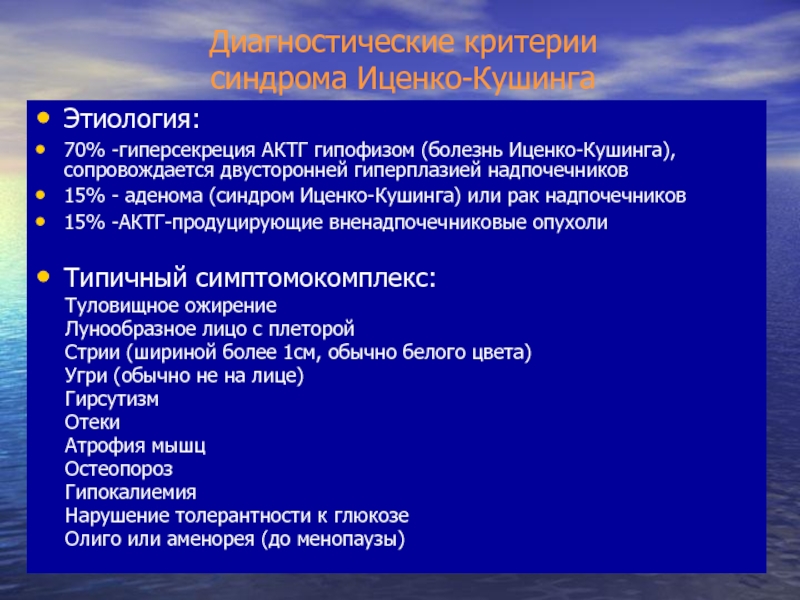

- 35. Диагностические критерии синдрома Иценко-КушингаЭтиология:70% -гиперсекреция АКТГ

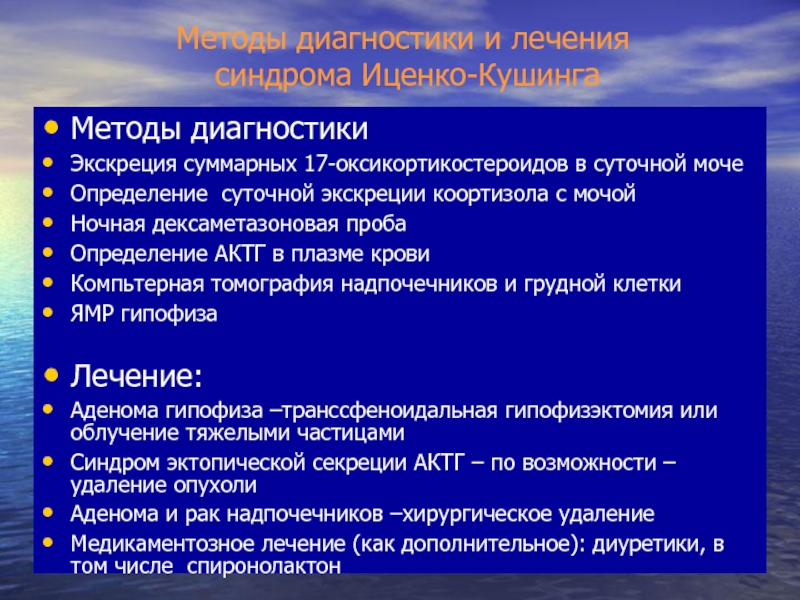

- 36. Методы диагностики и лечения синдрома Иценко-КушингаМетоды

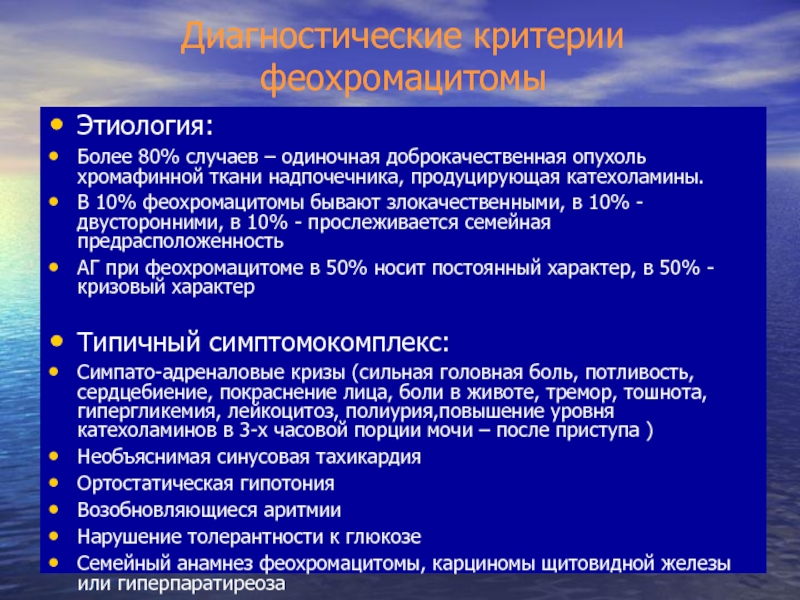

- 37. Диагностические критерии феохромацитомыЭтиология:Более 80% случаев – одиночная

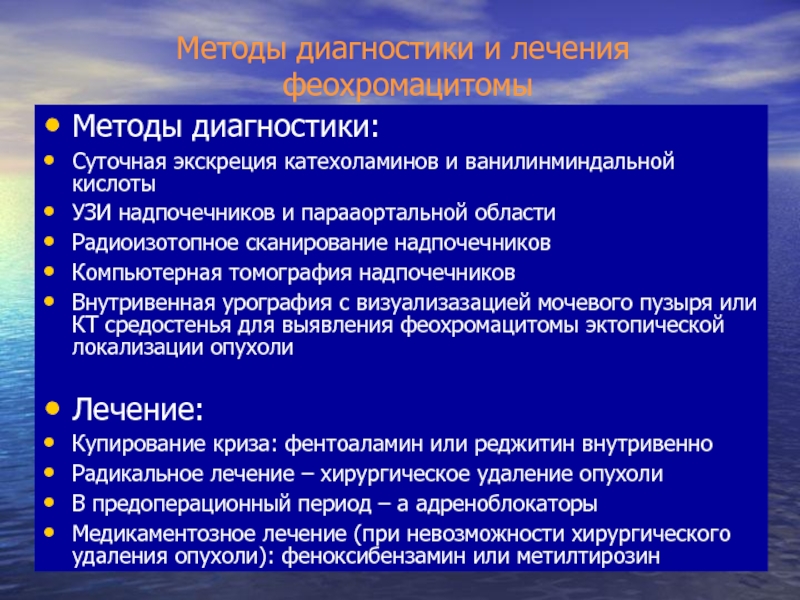

- 38. Методы диагностики и лечения феохромацитомыМетоды диагностики:Суточная

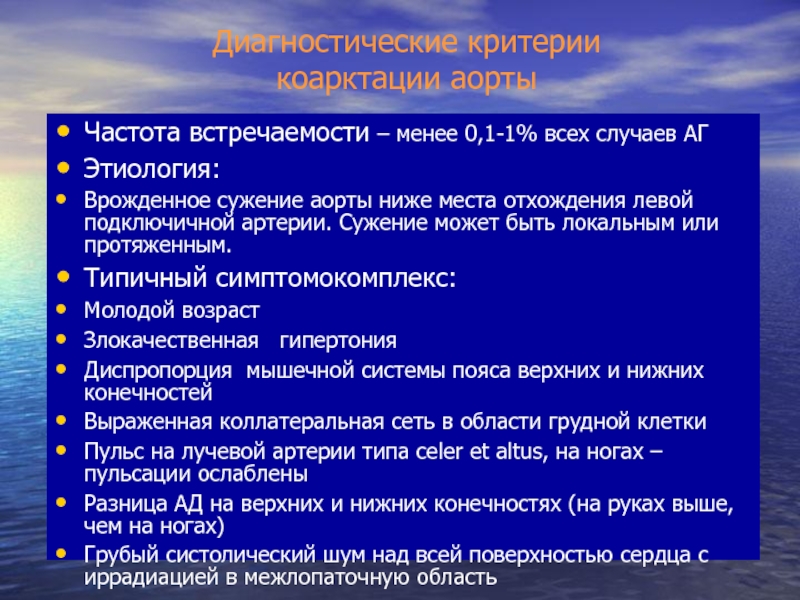

- 39. Диагностические критерии коарктации аортыЧастота встречаемости – менее

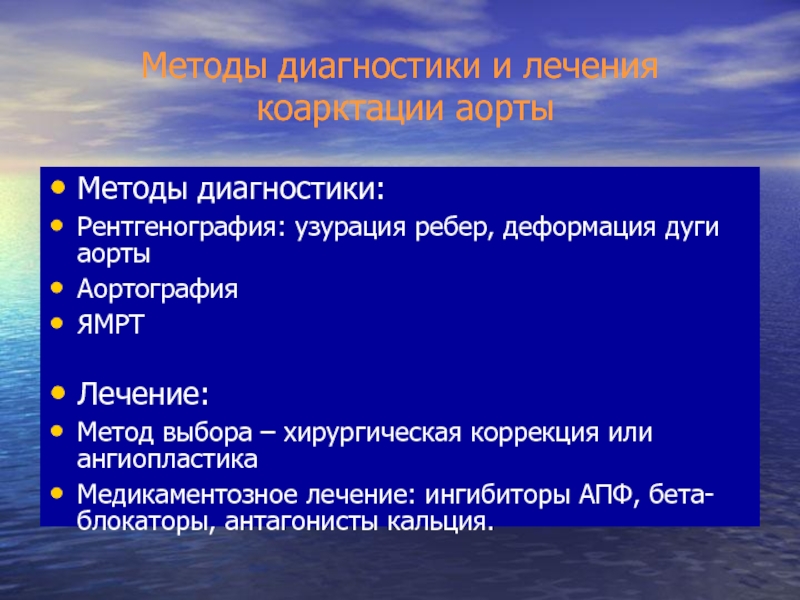

- 40. Методы диагностики и лечения коарктации аортыМетоды

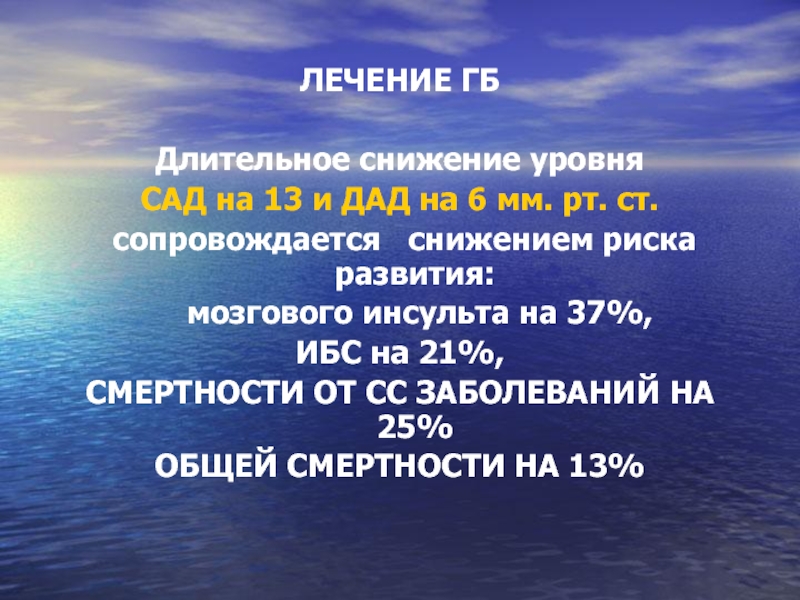

- 41. ЛЕЧЕНИЕ ГБДлительное снижение уровня САД на 13

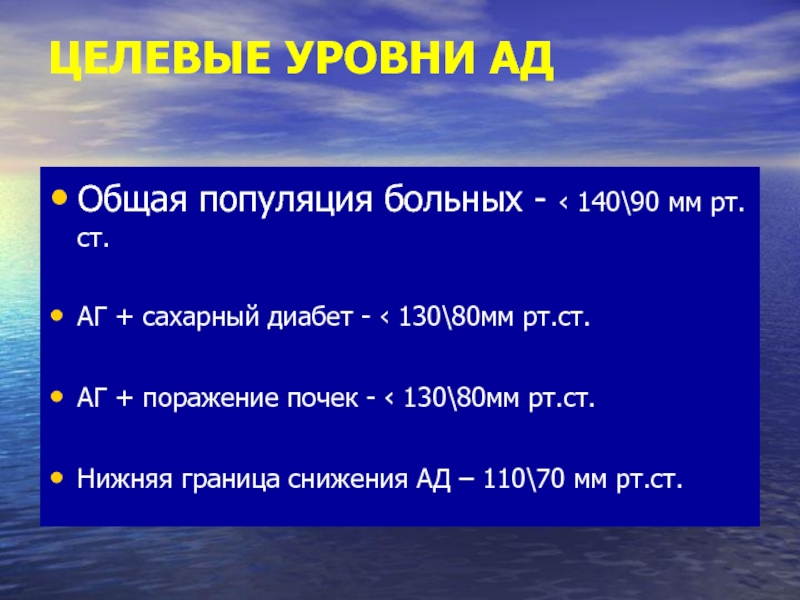

- 42. ЦЕЛЕВЫЕ УРОВНИ АД Общая популяция больных -

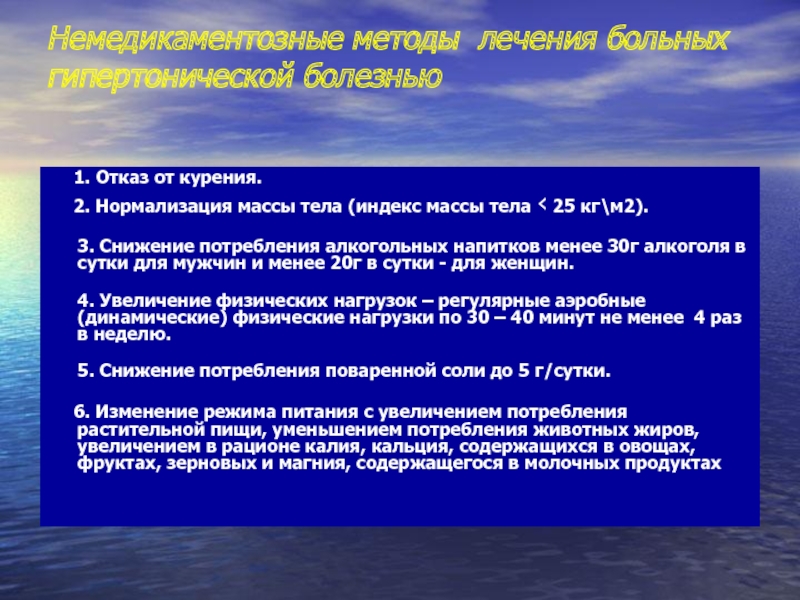

- 43. Немедикаментозные методы лечения больных гипертонической болезнью

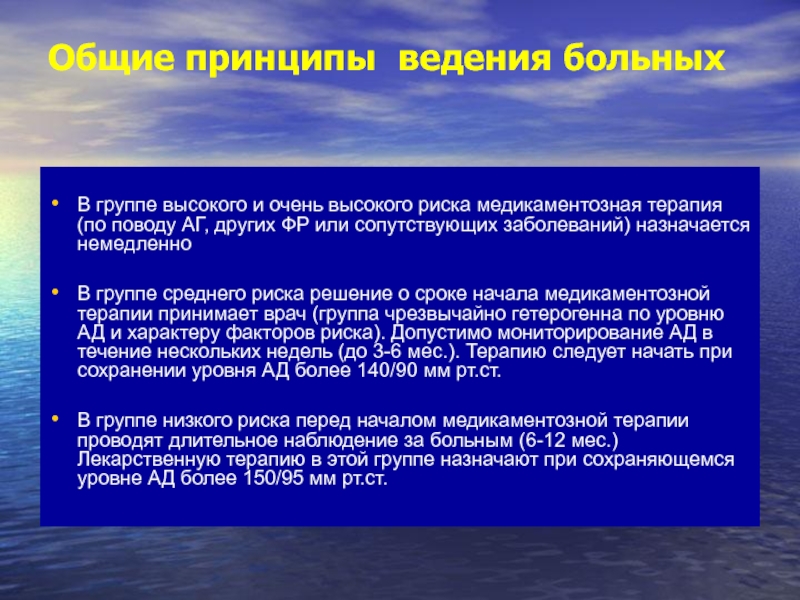

- 44. Общие принципы ведения больных В группе высокого

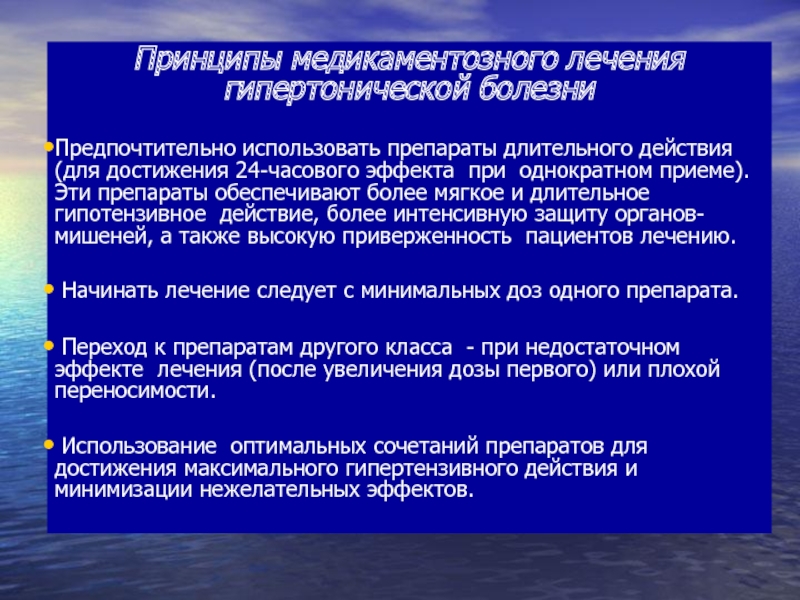

- 45. Принципы медикаментозного лечения гипертонической болезни Предпочтительно использовать

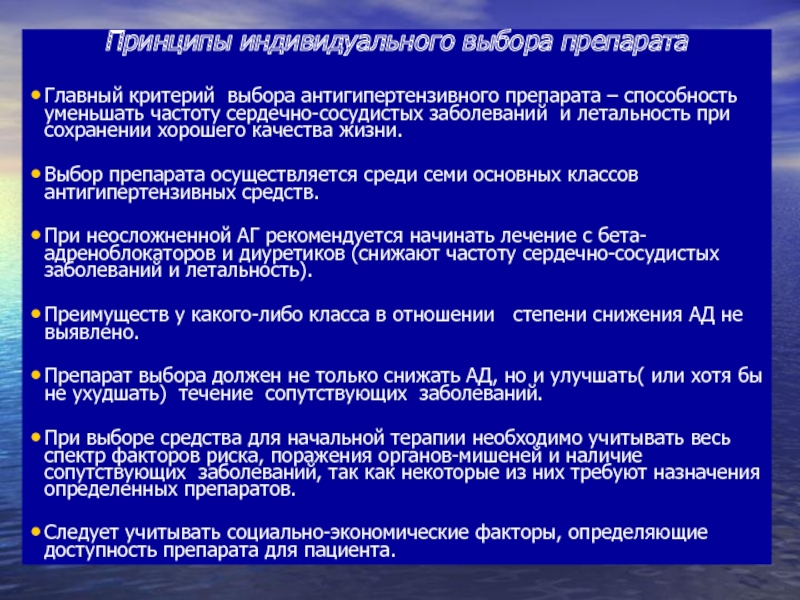

- 46. Принципы индивидуального выбора препаратаГлавный критерий выбора антигипертензивного

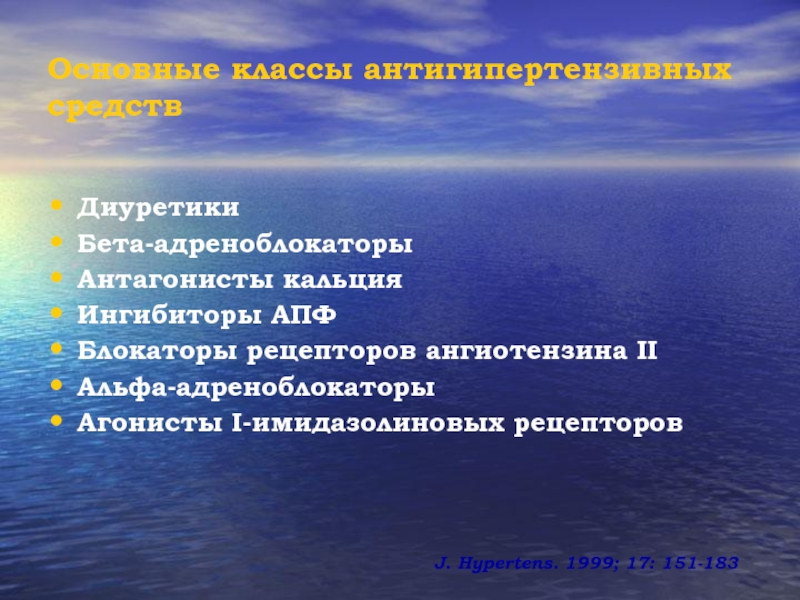

- 47. Основные классы антигипертензивных средствДиуретикиБета-адреноблокаторыАнтагонисты кальцияИнгибиторы АПФБлокаторы рецепторов ангиотензина IIАльфа-адреноблокаторыАгонисты I-имидазолиновых рецепторовJ. Hypertens. 1999; 17: 151-183

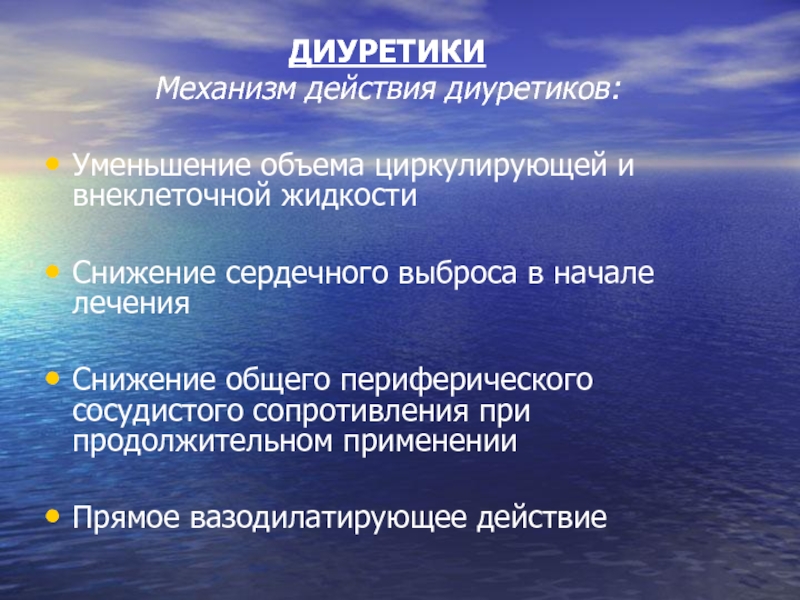

- 48. ДИУРЕТИКИМеханизм действия диуретиков:Уменьшение объема циркулирующей и внеклеточной

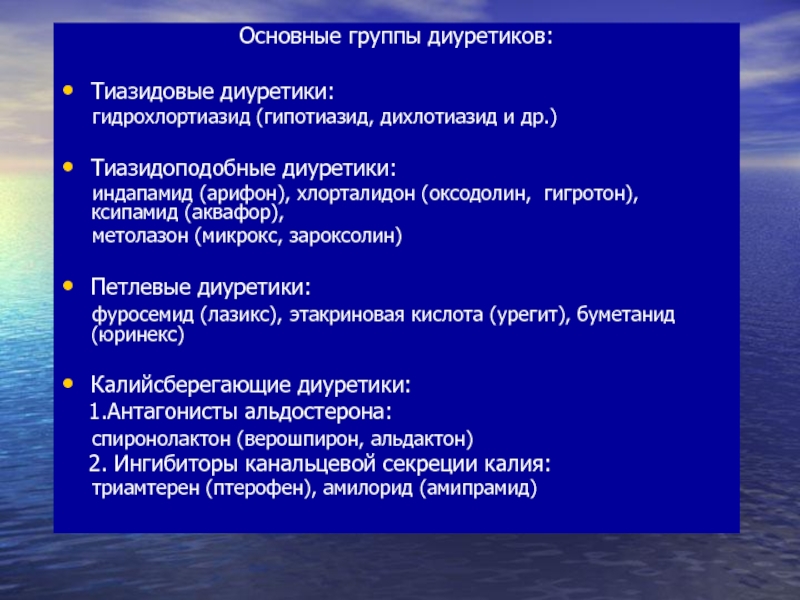

- 49. Основные группы диуретиков:Тиазидовые диуретики: гидрохлортиазид

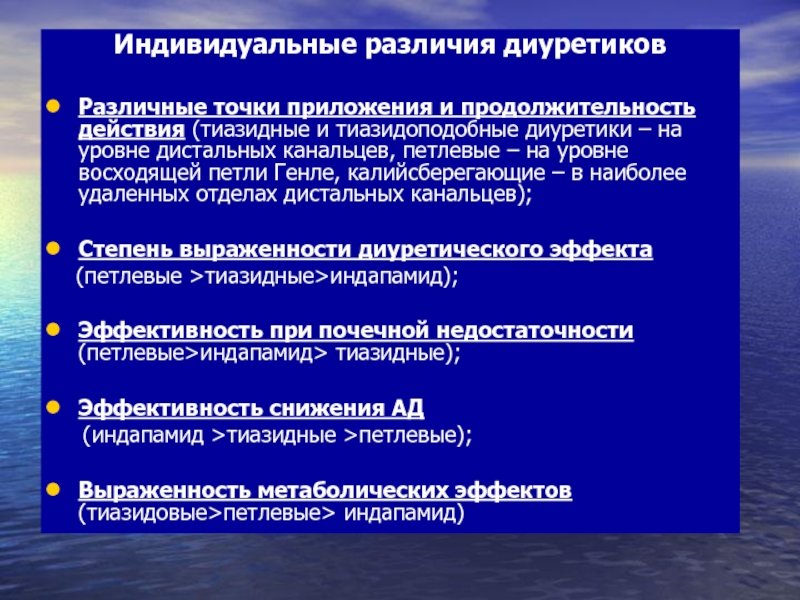

- 50. Индивидуальные различия диуретиковРазличные точки приложения и продолжительность

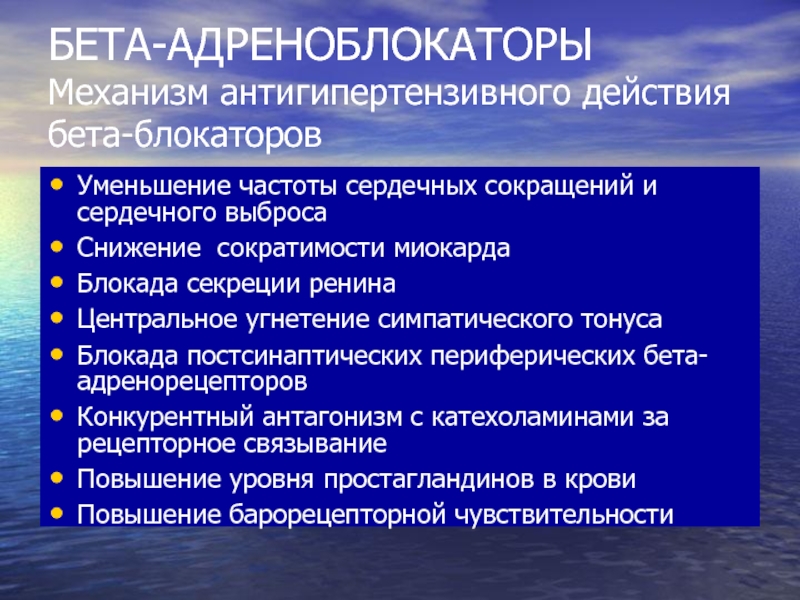

- 51. БЕТА-АДРЕНОБЛОКАТОРЫ Механизм антигипертензивного действия бета-блокаторовУменьшение частоты сердечных

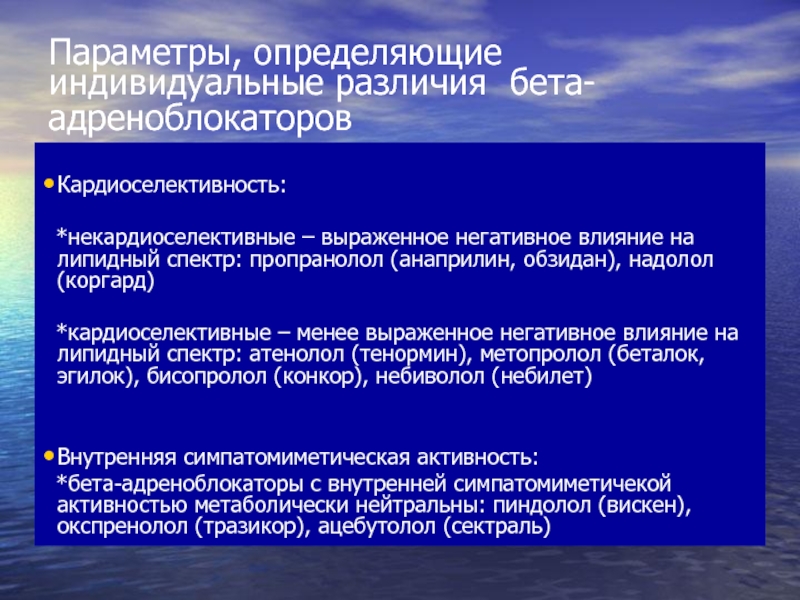

- 52. Параметры, определяющие индивидуальные различия бета-адреноблокаторов Кардиоселективность: *некардиоселективные

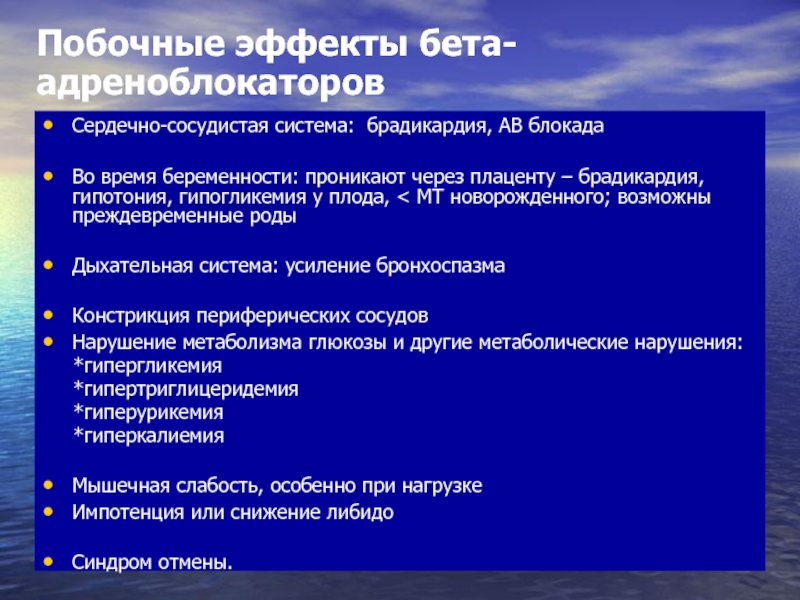

- 53. Побочные эффекты бета-адреноблокаторов Сердечно-сосудистая система: брадикардия, АВ

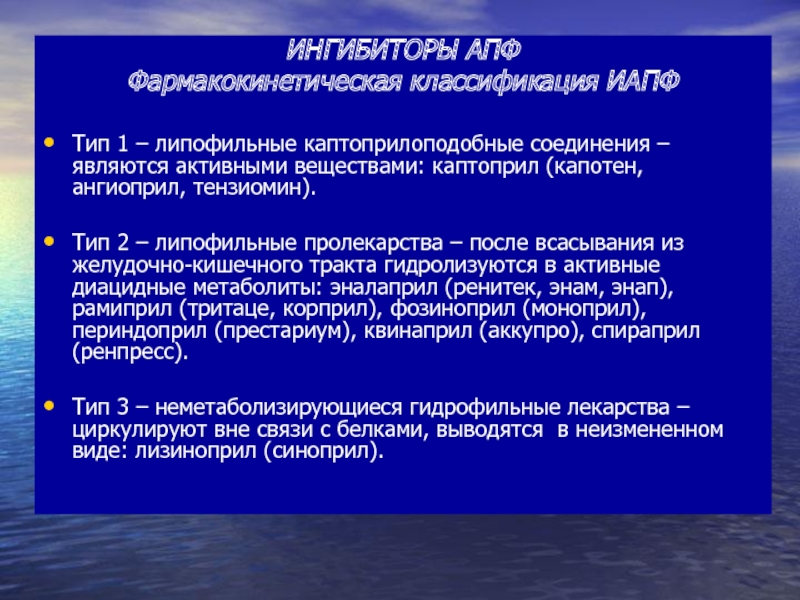

- 54. ИНГИБИТОРЫ АПФФармакокинетическая классификация ИАПФТип 1 – липофильные

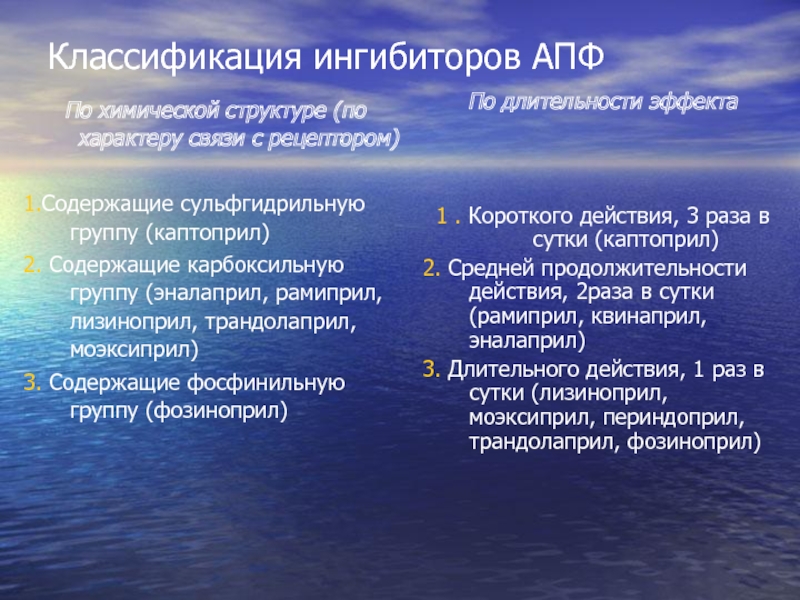

- 55. Классификация ингибиторов АПФПо химической структуре (по характеру

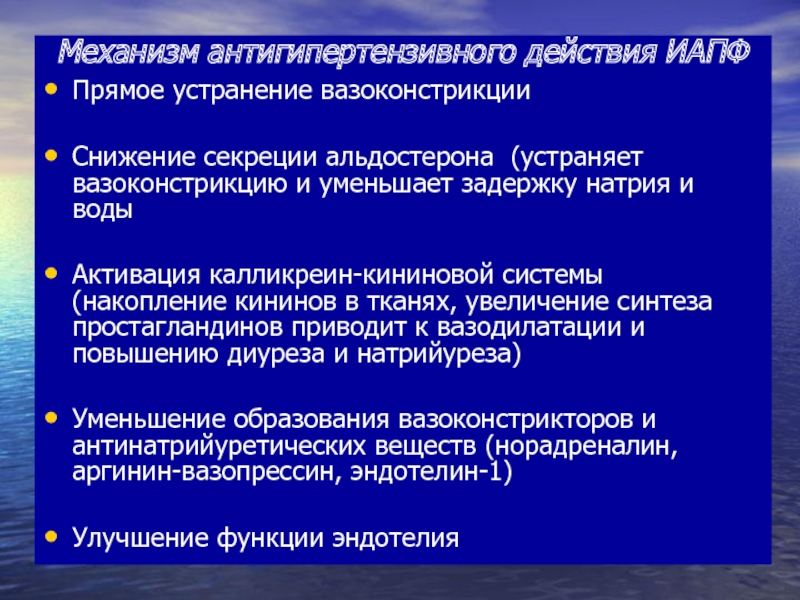

- 56. Механизм антигипертензивного действия ИАПФПрямое устранение вазоконстрикцииСнижение секреции

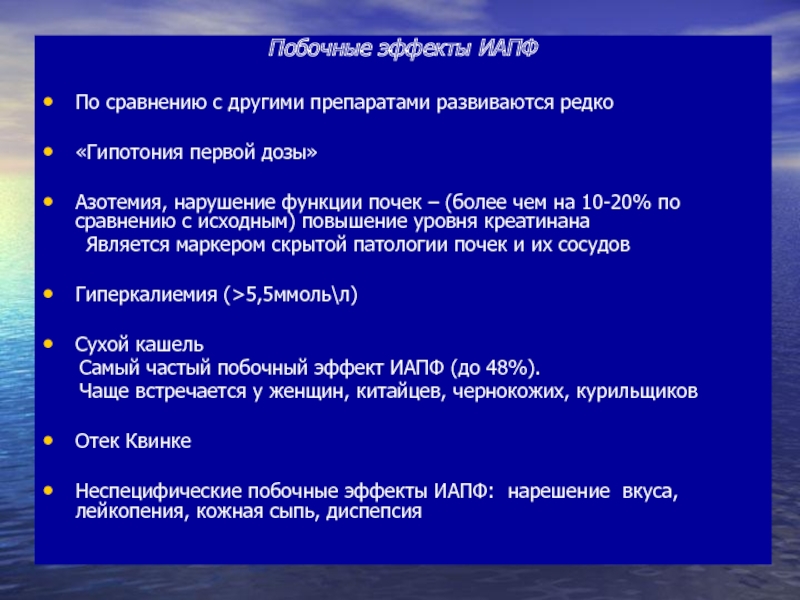

- 57. Побочные эффекты ИАПФПо сравнению с другими препаратами

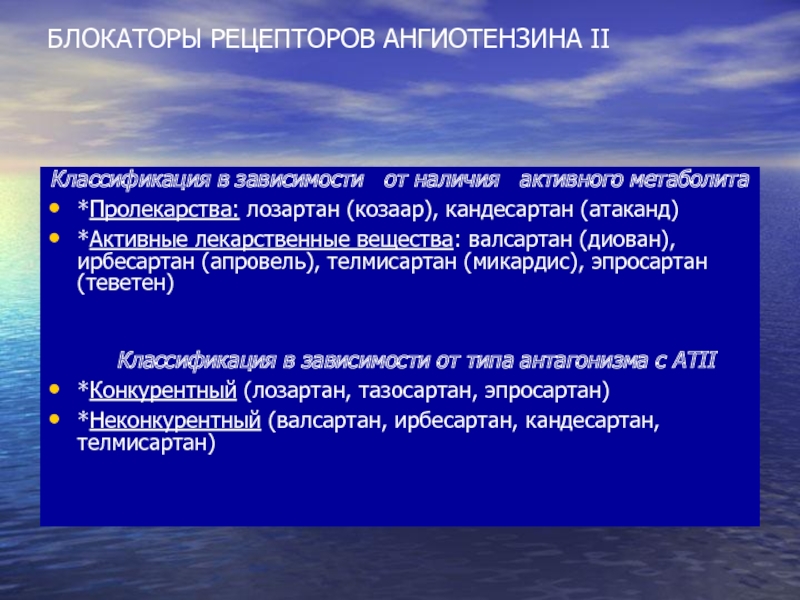

- 58. БЛОКАТОРЫ РЕЦЕПТОРОВ АНГИОТЕНЗИНА II Классификация

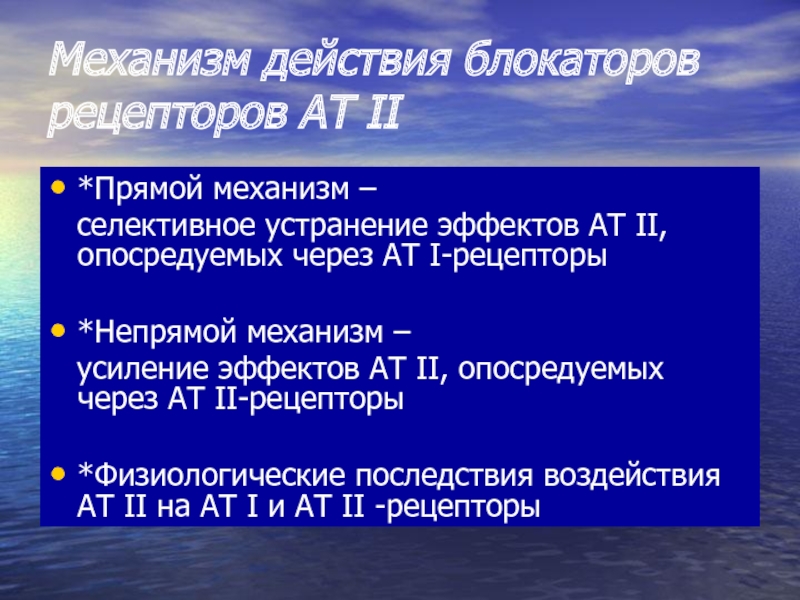

- 59. Механизм действия блокаторов рецепторов АТ II *Прямой

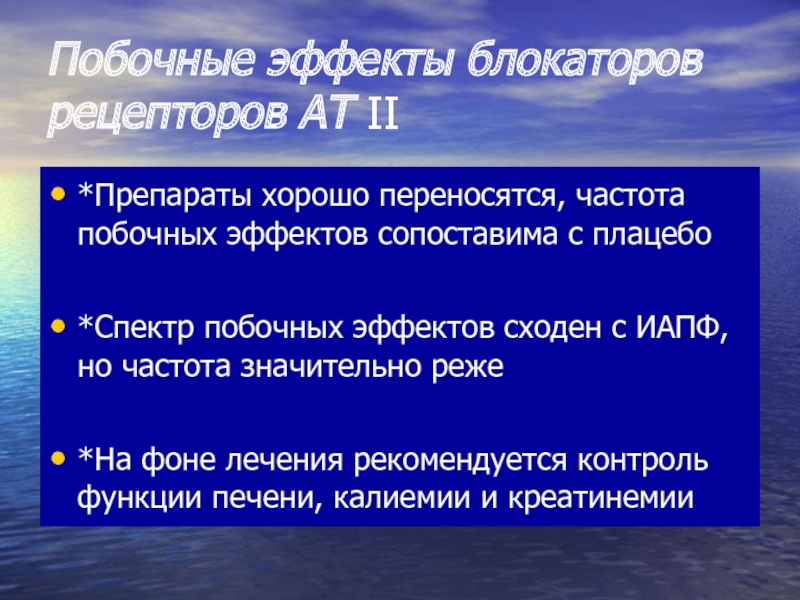

- 60. Побочные эффекты блокаторов рецепторов АТ II *Препараты

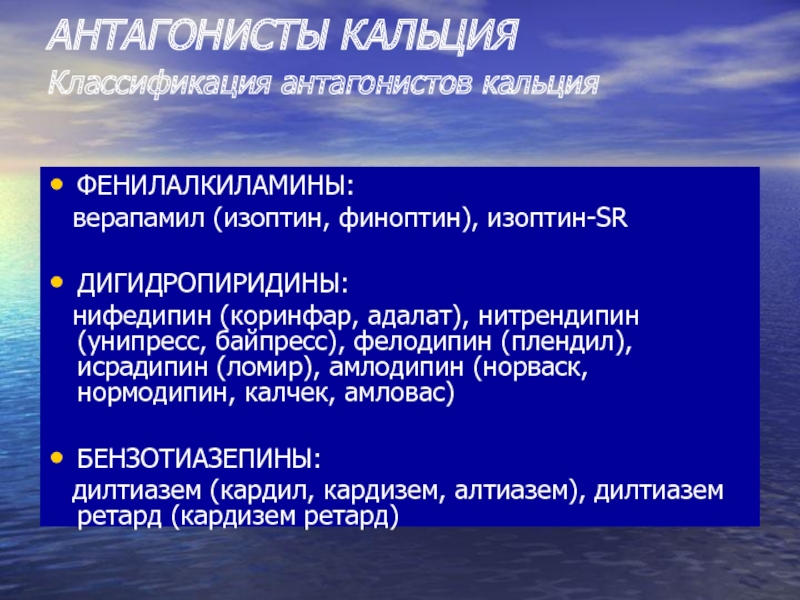

- 61. АНТАГОНИСТЫ КАЛЬЦИЯ Классификация антагонистов кальция ФЕНИЛАЛКИЛАМИНЫ:

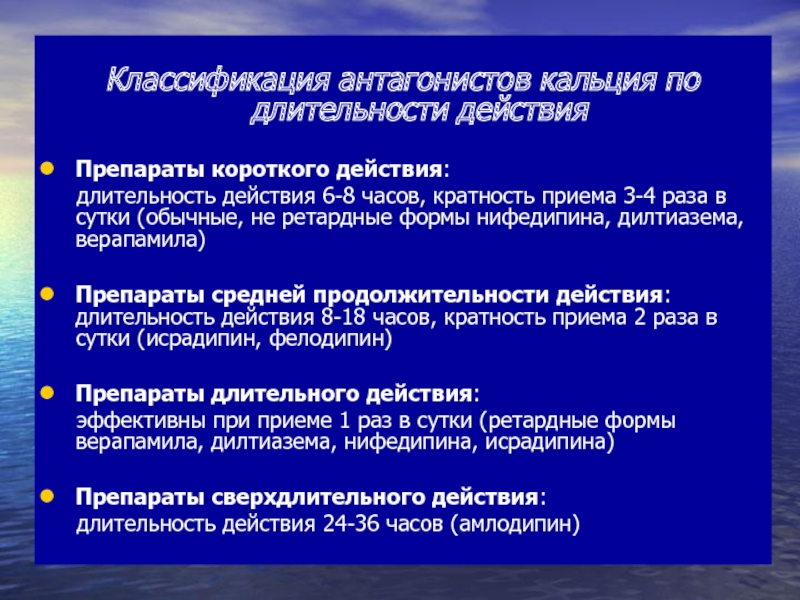

- 62. Классификация антагонистов кальция по длительности действия Препараты

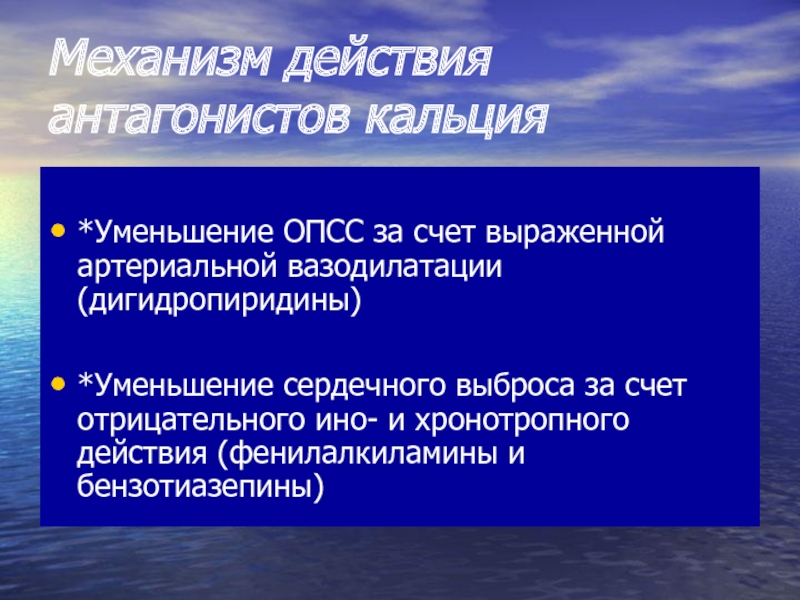

- 63. Механизм действия антагонистов кальция*Уменьшение ОПСС за счет

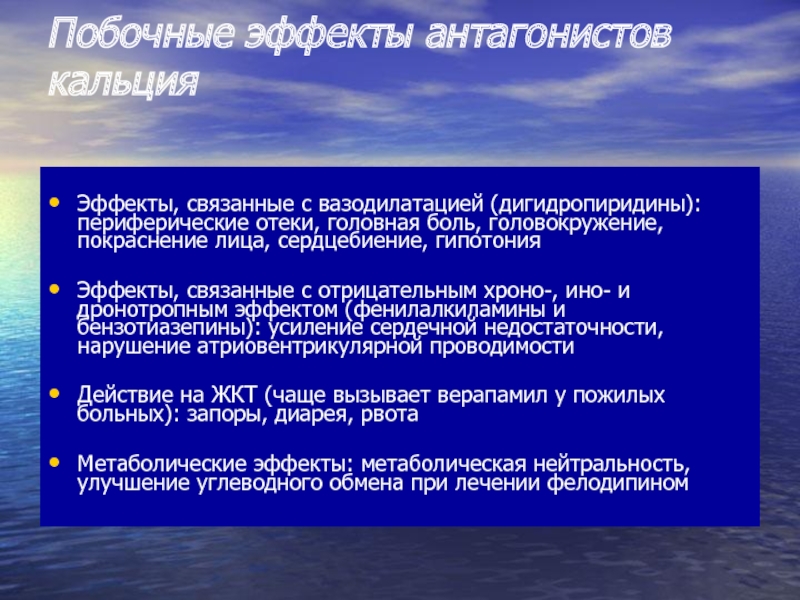

- 64. Побочные эффекты антагонистов кальция Эффекты, связанные с

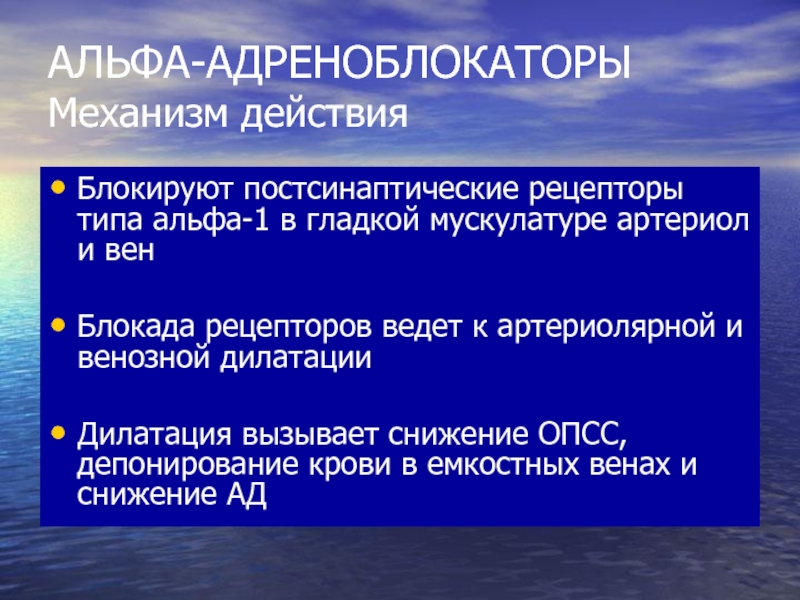

- 65. АЛЬФА-АДРЕНОБЛОКАТОРЫ Механизм действияБлокируют постсинаптические рецепторы типа альфа-1

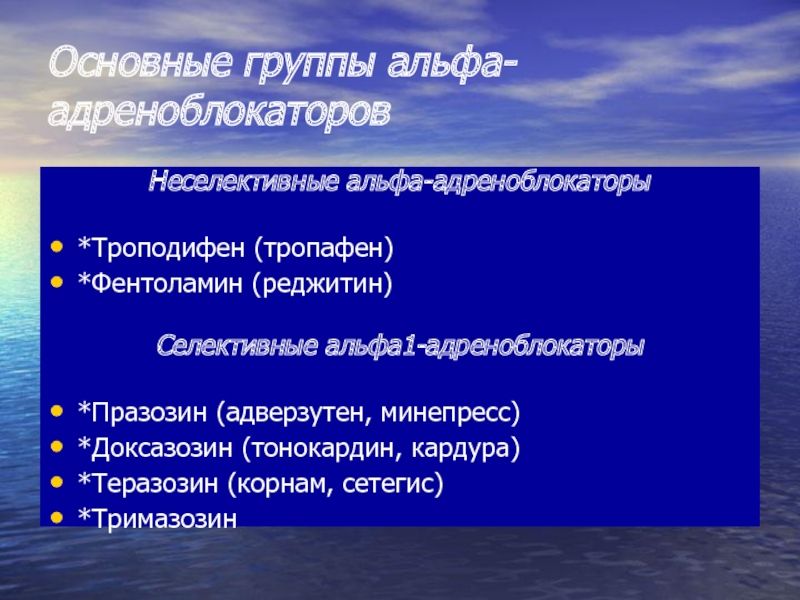

- 66. Основные группы альфа-адреноблокаторовНеселективные альфа-адреноблокаторы

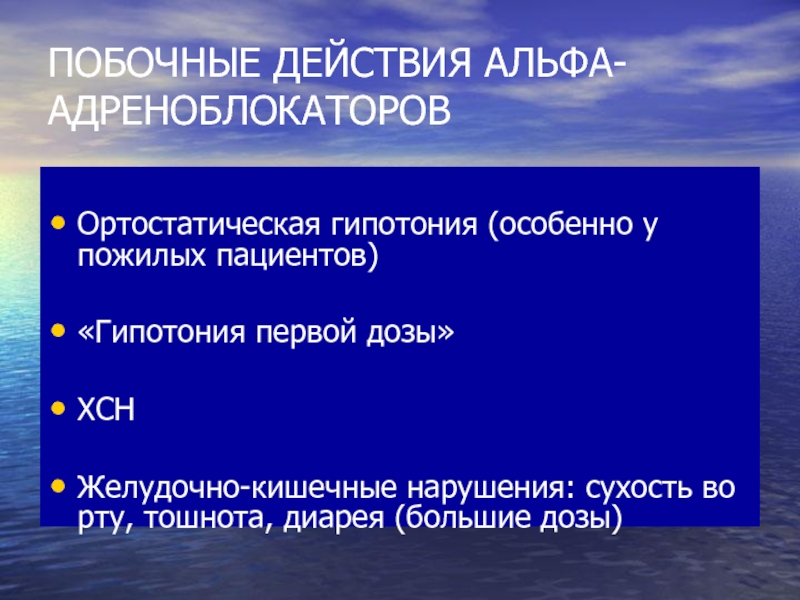

- 67. ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ АЛЬФА-АДРЕНОБЛОКАТОРОВОртостатическая гипотония (особенно у пожилых

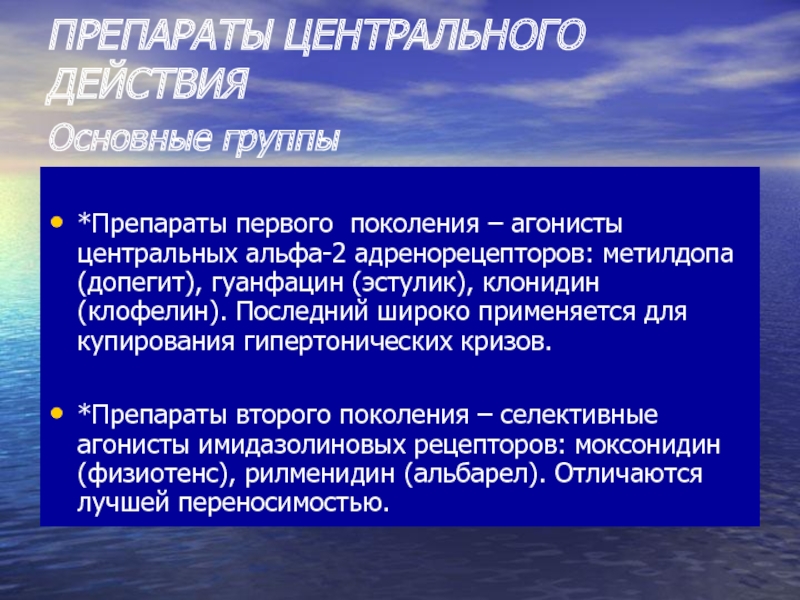

- 68. ПРЕПАРАТЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ Основные группы *Препараты первого

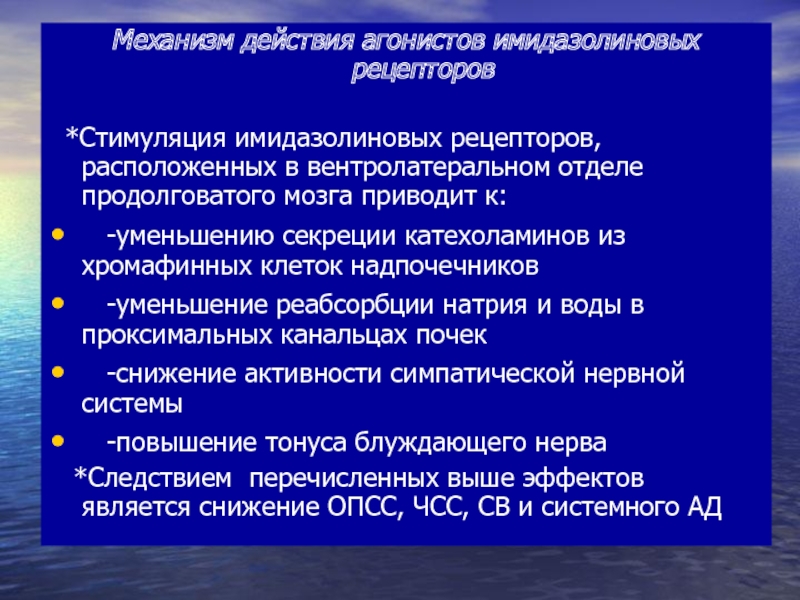

- 69. Механизм действия агонистов имидазолиновых рецепторов *Стимуляция имидазолиновых

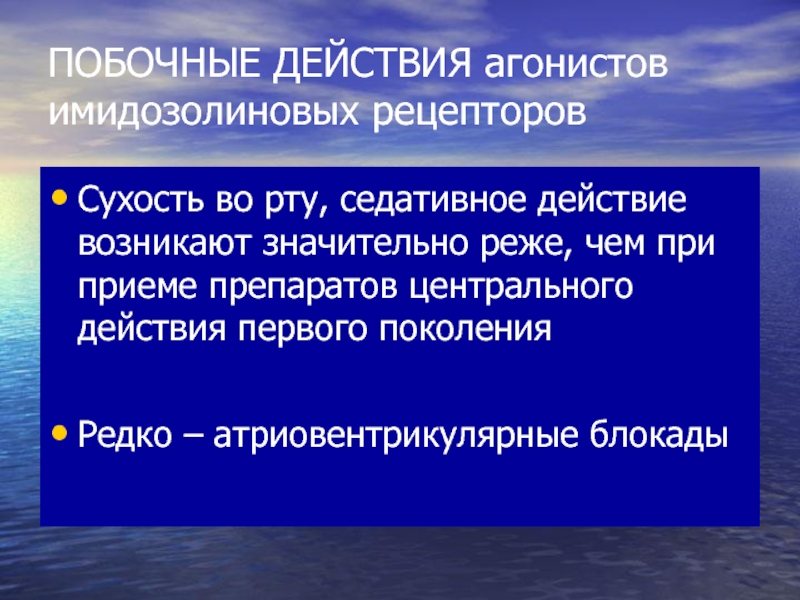

- 70. ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ агонистов имидозолиновых рецепторовСухость во рту,

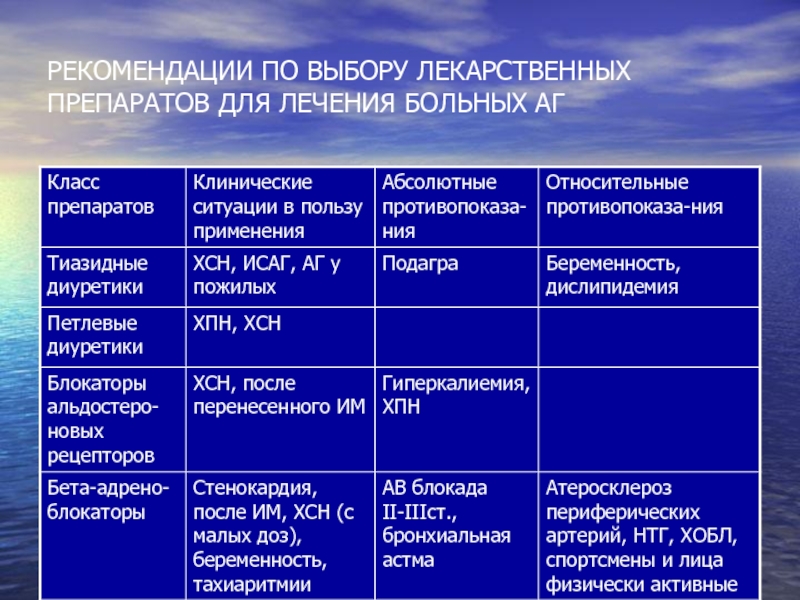

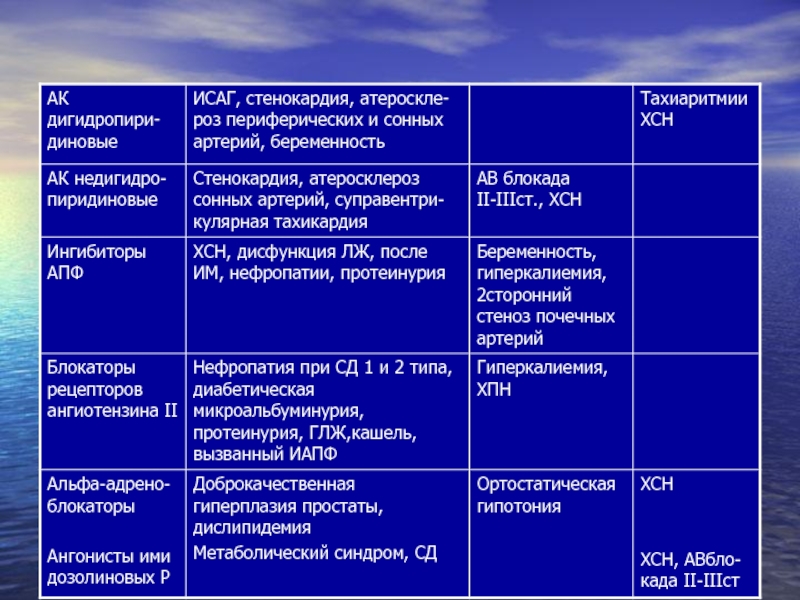

- 71. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ АГ

- 72. Слайд 72

- 73. Скачать презентанцию

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Артериальная гипертензия -

следствие нарушения механизмов регуляции сосудистого тонуса у

генетически предрасположенных лиц при отрицательном воздействии факторов окружающей среды

Слайд 2Гипертоническая болезнь -

самостоятельное хронически протекающее заболевание, основным проявлением которого является

синдром артериальной гипертензии, не связанный с наличием патологических процессов, при

которых повышение АД обусловлено известными причинамиСлайд 3Распространенность АГ и ГБ

Артериальная гипертензия (ГБ +симптоматические АГ) -20% в

общей популяции

Гипертоническая болезнь (эссенциальная гипертензия) – 90-92%

от

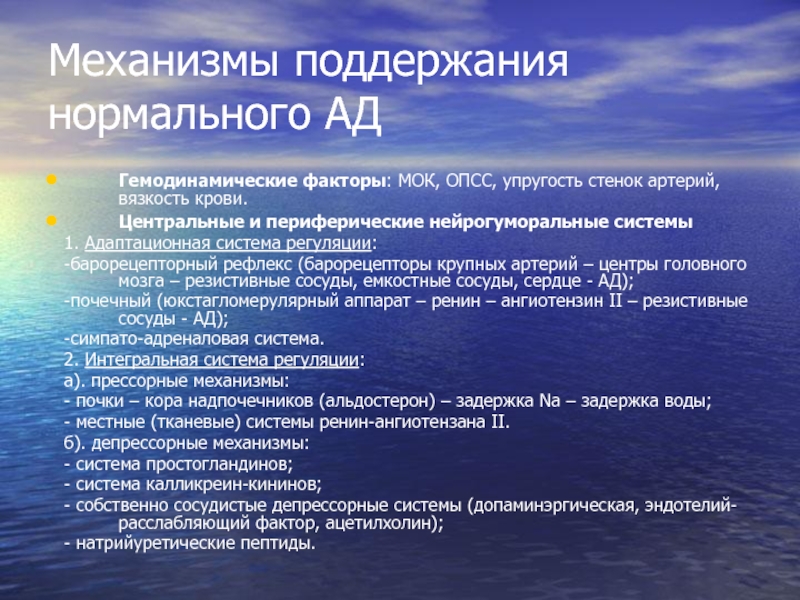

всех артериальных гипертензийСлайд 4Механизмы поддержания нормального АД

Гемодинамические факторы: МОК, ОПСС, упругость стенок артерий,

вязкость крови.

Центральные и периферические нейрогуморальные системы

1. Адаптационная

система регуляции:-барорецепторный рефлекс (барорецепторы крупных артерий – центры головного мозга – резистивные сосуды, емкостные сосуды, сердце - АД);

-почечный (юкстагломерулярный аппарат – ренин – ангиотензин II – резистивные сосуды - АД);

-симпато-адреналовая система.

2. Интегральная система регуляции:

а). прессорные механизмы:

- почки – кора надпочечников (альдостерон) – задержка Na – задержка воды;

- местные (тканевые) системы ренин-ангиотензана II.

б). депрессорные механизмы:

- система простогландинов;

- система калликреин-кининов;

- собственно сосудистые депрессорные системы (допаминэргическая, эндотелий-расслабляющий фактор, ацетилхолин);

- натрийуретические пептиды.

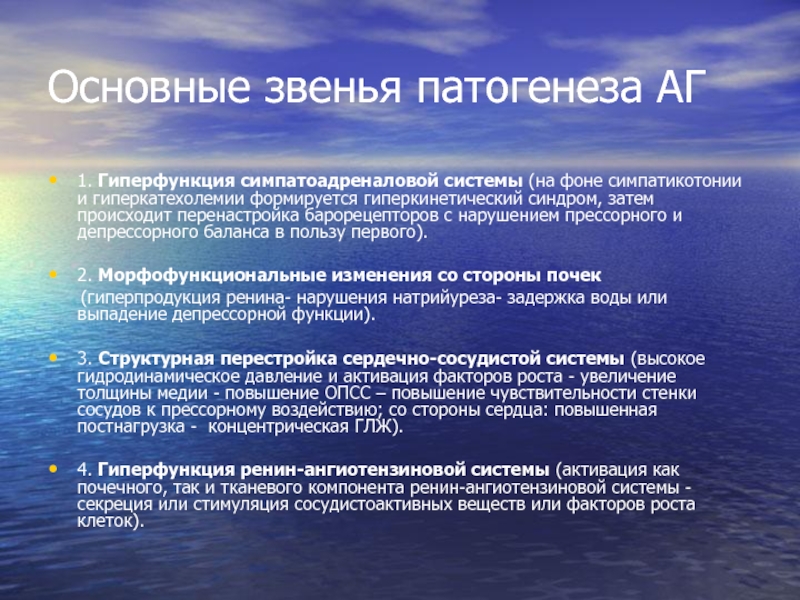

Слайд 5Основные звенья патогенеза АГ

1. Гиперфункция симпатоадреналовой системы (на фоне

симпатикотонии и гиперкатехолемии формируется гиперкинетический синдром, затем происходит перенастройка барорецепторов

с нарушением прессорного и депрессорного баланса в пользу первого).2. Морфофункциональные изменения со стороны почек

(гиперпродукция ренина- нарушения натрийуреза- задержка воды или выпадение депрессорной функции).

3. Структурная перестройка сердечно-сосудистой системы (высокое гидродинамическое давление и активация факторов роста - увеличение толщины медии - повышение ОПСС – повышение чувствительности стенки сосудов к прессорному воздействию; со стороны сердца: повышенная постнагрузка - концентрическая ГЛЖ).

4. Гиперфункция ренин-ангиотензиновой системы (активация как почечного, так и тканевого компонента ренин-ангиотензиновой системы - секреция или стимуляция сосудистоактивных веществ или факторов роста клеток).

Слайд 6

Классификация уровня АД

Примечание: если систолическое и диастолическое АД

находятся в разных категориях, то следовать рекомендуется более высокой категории.

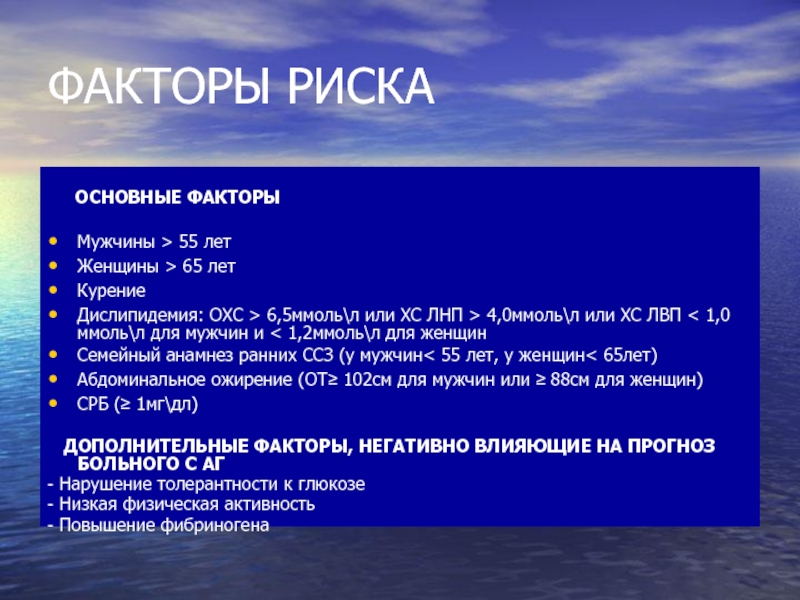

Слайд 7ФАКТОРЫ РИСКА

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ

Мужчины > 55

лет

Женщины > 65 лет

Курение

Дислипидемия: ОХС > 6,5ммоль\л или ХС ЛНП

> 4,0ммоль\л или ХC ЛВП < 1,0ммоль\л для мужчин и < 1,2ммоль\л для женщинСемейный анамнез ранних CCЗ (у мужчин< 55 лет, у женщин< 65лет)

Абдоминальное ожирение (ОТ≥ 102см для мужчин или ≥ 88см для женщин)

СРБ (≥ 1мг\дл)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ, НЕГАТИВНО ВЛИЯЮЩИЕ НА ПРОГНОЗ БОЛЬНОГО С АГ

- Нарушение толерантности к глюкозе

- Низкая физическая активность

- Повышение фибриногена

Слайд 8

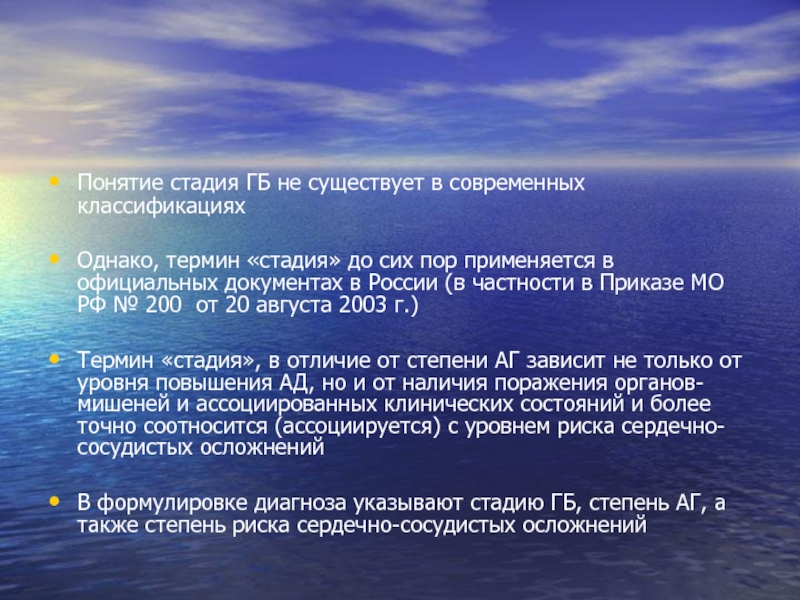

Понятие стадия ГБ не существует в современных классификациях

Однако, термин «стадия»

до сих пор применяется в официальных документах в России (в

частности в Приказе МО РФ № 200 от 20 августа 2003 г.)Термин «стадия», в отличие от степени АГ зависит не только от уровня повышения АД, но и от наличия поражения органов-мишеней и ассоциированных клинических состояний и более точно соотносится (ассоциируется) с уровнем риска сердечно- сосудистых осложнений

В формулировке диагноза указывают стадию ГБ, степень АГ, а также степень риска сердечно-сосудистых осложнений

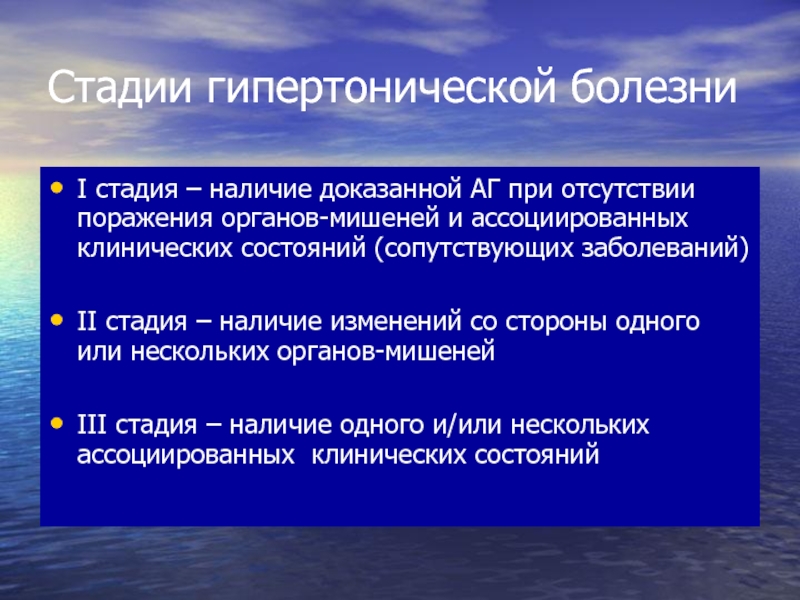

Слайд 9Стадии гипертонической болезни

I стадия – наличие доказанной АГ при отсутствии

поражения органов-мишеней и ассоциированных клинических состояний (сопутствующих заболеваний)

II стадия –

наличие изменений со стороны одного или нескольких органов-мишенейIII стадия – наличие одного и/или нескольких ассоциированных клинических состояний

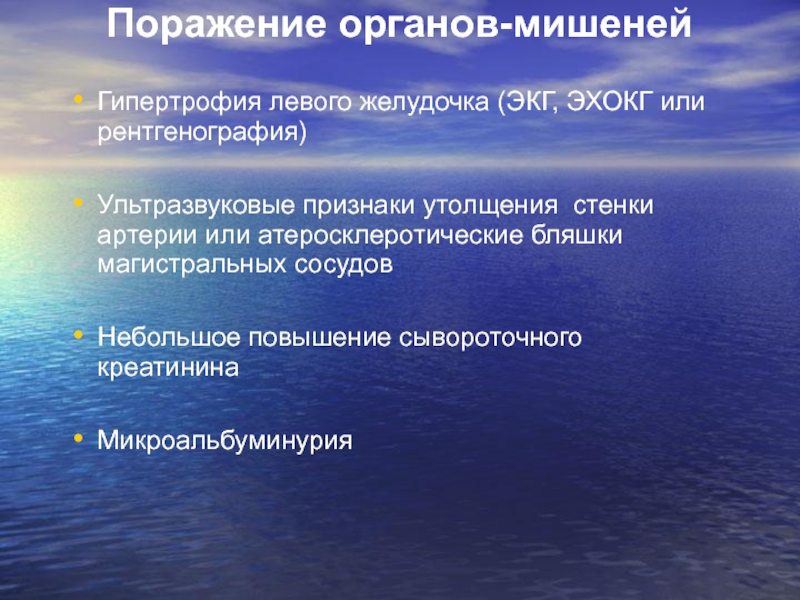

Слайд 10Гипертрофия левого желудочка (ЭКГ, ЭХОКГ или рентгенография)

Ультразвуковые признаки утолщения стенки

артерии или атеросклеротические бляшки магистральных сосудов

Небольшое повышение сывороточного креатинина

Микроальбуминурия

Поражение органов-мишеней

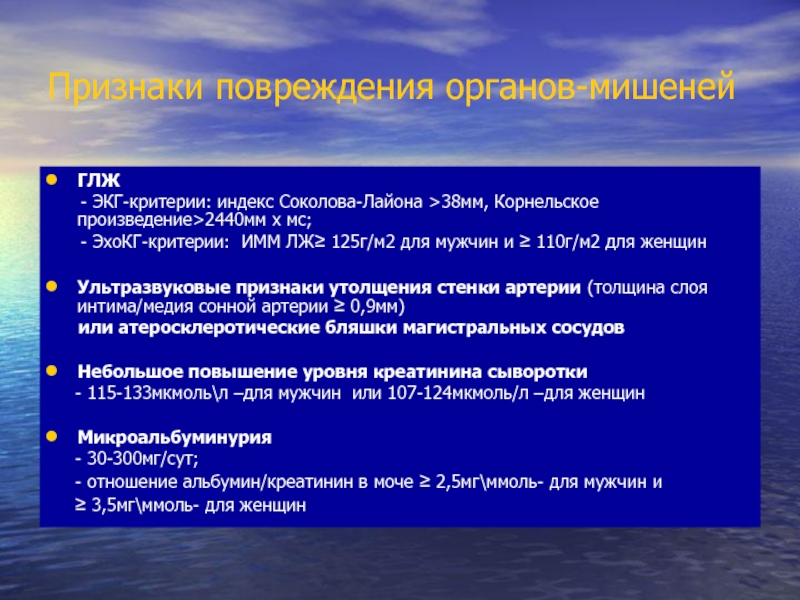

Слайд 11Признаки повреждения органов-мишеней

ГЛЖ

- ЭКГ-критерии: индекс Соколова-Лайона

>38мм, Корнельское произведение>2440мм х мс;

- ЭхоКГ-критерии: ИММ

ЛЖ≥ 125г/м2 для мужчин и ≥ 110г/м2 для женщинУльтразвуковые признаки утолщения стенки артерии (толщина слоя интима/медия сонной артерии ≥ 0,9мм)

или атеросклеротические бляшки магистральных сосудов

Небольшое повышение уровня креатинина сыворотки

- 115-133мкмоль\л –для мужчин или 107-124мкмоль/л –для женщин

Микроальбуминурия

- 30-300мг/сут;

- отношение альбумин/креатинин в моче ≥ 2,5мг\ммоль- для мужчин и

≥ 3,5мг\ммоль- для женщин

Слайд 12

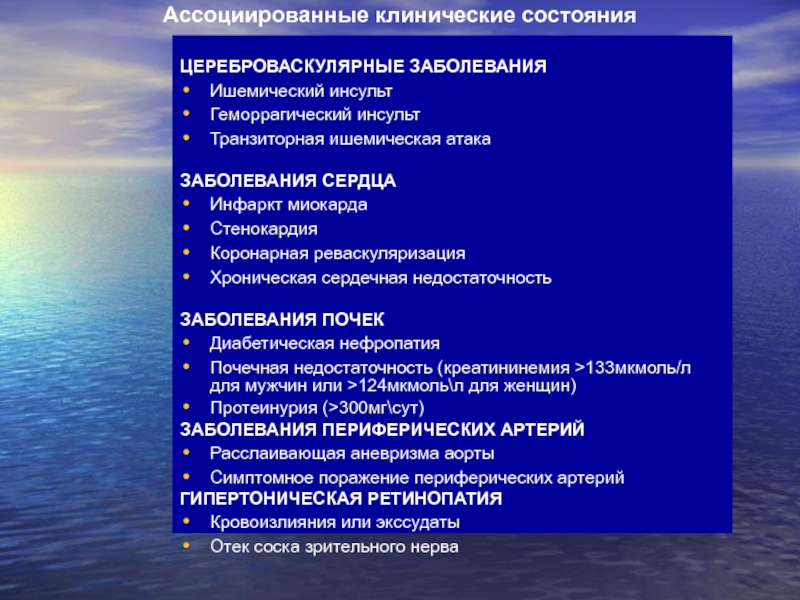

ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Ишемический инсульт

Геморрагический инсульт

Транзиторная ишемическая атака

ЗАБОЛЕВАНИЯ СЕРДЦА

Инфаркт миокарда

Стенокардия

Коронарная реваскуляризация

Хроническая сердечная

недостаточность

ЗАБОЛЕВАНИЯ ПОЧЕК

Диабетическая нефропатия

Почечная недостаточность (креатининемия >133мкмоль/л для мужчин или >124мкмоль\л

для женщин)Протеинурия (>300мг\сут)

ЗАБОЛЕВАНИЯ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ АРТЕРИЙ

Расслаивающая аневризма аорты

Симптомное поражение периферических артерий

ГИПЕРТОНИЧЕСКАЯ РЕТИНОПАТИЯ

Кровоизлияния или экссудаты

Отек соска зрительного нерва

Ассоциированные клинические состояния

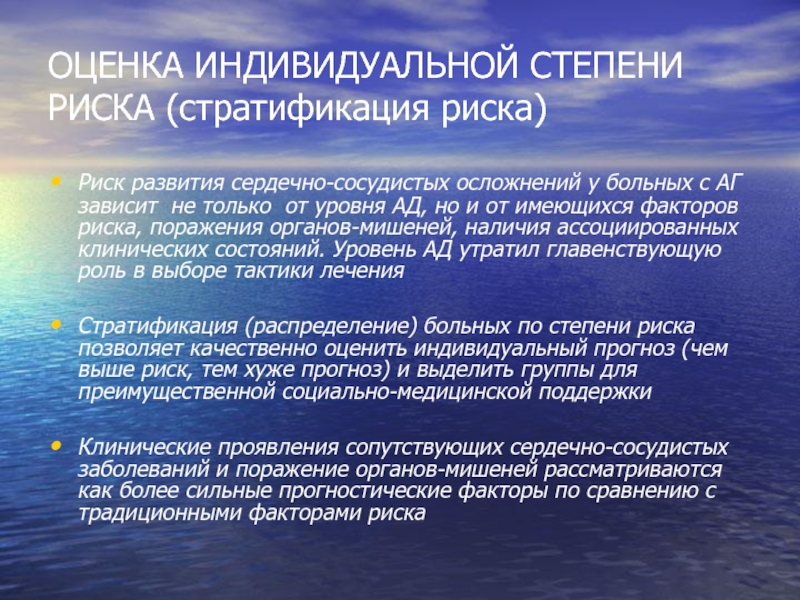

Слайд 13ОЦЕНКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ СТЕПЕНИ РИСКА (стратификация риска)

Риск развития сердечно-сосудистых осложнений у

больных с АГ зависит не только от уровня АД, но

и от имеющихся факторов риска, поражения органов-мишеней, наличия ассоциированных клинических состояний. Уровень АД утратил главенствующую роль в выборе тактики леченияСтратификация (распределение) больных по степени риска позволяет качественно оценить индивидуальный прогноз (чем выше риск, тем хуже прогноз) и выделить группы для преимущественной социально-медицинской поддержки

Клинические проявления сопутствующих сердечно-сосудистых заболеваний и поражение органов-мишеней рассматриваются как более сильные прогностические факторы по сравнению с традиционными факторами риска

Слайд 14Категории риска

Типичный профиль риска

Риск развития сердечно-

сосудистых осложнений в

течение 10 лет

Низкий

риск

Мужчины

<

55

лет; женщины

< 65

лет

АГ

1 степени Отсутствуют другие факторы риска

< 15%

Умеренный риск

АГ 1 степени + 1-2 ФР

АГ 2 степени

+

1-2

ФР

15 – 20%

Высокий риск

АГ 1-й или 2-й степени + 3 и более ФР,

сахарный диабет

или поражение

органов-мишеней

20 – 30%

Очень

высокий риск

АГ 3-й степени и дополнительные ФР

или клинически выраженное сердечно-

сосудистое заболевание или

поражение почек

>

30%

J. Hypertens. 1999; 17: 151-183

Слайд 15Стратификация АГ по степени риска

ФР –факторы риска

ПОМ- поражение органов-мишеней

АКС –ассоциированные

клинические состояния

Уровни риска (риск инсульта или инфаркта миокарда в ближайшие

10 лет): Низкий риск (1) = менее 15%

Умеренный риск (2) = 15-20%

Высокий риск (3) = 20-30%

Очень высокий риск (4) = 30% или выше

Слайд 16«Если диагноз гипертонии установлен, необходимо в каждом конкретном случае уточнить:

Состояние

сердечной деятельности

Состояние коронарного кровообращения

Состояние мозгового кровообращения

Состояние функциональной способности почек и

наличие или отсутствие признаков их пораженияСостояние глазного дна

Очень важно выяснить, насколько при гипертонии выражен атеросклероз, какова его локализация и степень его развития»

Г.Ф.Ланг, 1935

Слайд 17определение стабильности повышения АД и его степени - исключение симптоматической

АГ или идентификация ее вида - выявление наличия других факторов риска

ССЗ и клинических состояний, которые могут повлиять на прогноз и лечение, а также отнесение больного к той или иной группе риска - определение наличия поражений “органов-мишеней” и оценку их тяжести.Обследование пациентов с АГ и диагностика ГБ

проводится в строгой последовательности,

отвечая определенным задачам:

Рекомендации ВНОК 2001 года

Слайд 18Анамнестические сведения

Длительность существования АГ, уровень повышения АД, наличие гипертонических кризов

Диагностика

вторичных форм АГ:

-семейный анамнез почечных заболеваний (поликистоз почек);

-наличие в анамнезе почечных заболеваний, инфекций мочевого пузыря, гематурии, злоупотребление анальгетиками (паренхиматозные заболевания почек);

-употребление различных лекарств или веществ: оральные противозачаточные средства, капли в нос, стероидные и нестероидные противовоспалительные средства, кокаин, эритропоэтин, циклоспорины;

-пароксизмальные эпизоды головной боли, потоотделения, тревоги, сердцебиения (феохромацитома);

-мышечная слабость, парестезии, судороги (гиперальдостеронизм);

Факторы риска:

- наследственная отягощенность по АГ, CCЗ, дислипидемиям, СД;

- наличие в анамнезе ССЗ, дислипидемий, сахарного диабета;

- курение;

- особенности питания;

- ожирение;

- физическая активность;

- личностные особенности пациента

Слайд 19Анамнестические сведения

Данные свидетельствующие о ПОМ:

головной мозг

и глаза – головная боль, головокружение, нарушение зрения, транзиторные ишемические

атаки, сенсорные и двигательные расстройства;сердце – сердцебиение, боли в грудной клетке, одышка;

почки – жажда, полиурия, никтурия, гематурия;

периферические артерии – похолодание конечностей, перемежающаяся хромота.

Предшествующая антигипертензивная терапия: антигипертензивные препараты, их эффективность, безопасность и переносимость

Оценка возможности влияния на АГ факторов окружающей среды, семейного положения, рабочей обстановки.

Слайд 20Физикальные методы исследования

Офисное (трехкратное) измерение АД

Измерение роста, массы тела,

расчет индекса массы тела, измерение окружности талии и бедер (расчет

индекса талия/бедро)Исследование глазного дна (для установления степени гипертонической ретинопатии)

Исследование сердечно-сосудистой системы (размеры сердца, изменение тонов, наличие шумов, признаки сердечной недостаточности, патология сонных, почечных и периферических артерий, коарктация аорты)

Исследование легких (хрипы, признаки бронхоспазма)

Исследование брюшной полости (сосудистые шумы, увеличение почек, патологическая пульсация аорты)

Исследование нервной системы для выявления сосудистых заболеваний мозга

Слайд 21Обязательные лабораторные и инструментальные исследования

Общеклинический анализ крови и мочи

Содержание

глюкозы в плазме крови (натощак)

Содержание в сыворотке крови общего холестерина,

ХС ЛПВП, триглицеридов, креатинина, мочевой кислоты, калияЭКГ в 12 отведения

Исследование глазного дна

ЭхоКГ

Слайд 22Показания для специальных исследований

Подозрение на симптоматическую АГ

Достаточно быстрое нарастание тяжести

ранее доброкачественно протекавшей АГ

Наличие кризов с выраженными вегетативными проявлениями

АГ рефрактерная

к медикаментозной терапии и АГ III степениВнезапное развитие АГ

Слайд 23Дополнительно рекомендуемые исследования

Ренгенография органов грудной клетки

УЗИ почек и надпочечников

УЗИ брахеоцефальных

и прочих артерий

CРБ в сыворотке крови

Анализ мочи на бактериурию, количественная

оценка протеинурииОпределение микроальбуминурии (обязательно при наличии сахарного диабета)

УГЛУБЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ:

Осложненная АГ – оценка функционального состояния мозгового кровотока, миокарда, почек

Выявление вторичных форм АГ – исследование в крови концентрации альдостерона, кортикостероидов, активности ренина; определение

катехоламинов и их метаболитов в суточной моче; брюшная аортография

КТ или МРТ надпочечников и головного мозга

Слайд 24ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА

Дифференциальная диагностика проводится со всеми видами симптоматических (вторичных) гипертензий

Признаки симптоматического характера АГ

Дебют АГ в возрасте моложе

20 и старше 50 лет;Остро возникшее и стойкое повышение АД;

Злокачественное течение АГ (быстрое и выраженное поражение органов-мишеней);

Относительная резистентность к традиционной гипотензивной терапии;

Безкризовое течение заболевания или, напротив, частые кризы;

Указание на любое заболевание почек в анамнезе, а также на возникновение АГ в период беременности

Слайд 25Признаки симптоматического характера АГ

Высокое пульсовое АД;

Выраженная брадикардия;

Непропорционально слабое развитие нижней

половины туловища;

Отчетливая клиника сосудистой вертебробазилярной недостаточности и стенозирующего поражения сонных

артерий;Указание на черепно-мозговую травму в анамнезе.

Слайд 26Нефрогенные гипертензии

(до 80 % всех САГ)

Паренхиматозная патология (гломерулонефрит, тубулоинтерстициальный нефрит,

пиелонефрит, диабетический гломерулосклероз, уратная нефропатия);

Реноваскулярная патология (атеросклероз почечных артерий, фибромускулярная

дисплазия, аортоартериит, васкулиты, тромбозы);Врожденные аномалии почек и мочевыводящих путей (поликистоз, дистопия почек, удвоение, гипоплазия);

Нарушение уродинамики (гиперплазия простаты);

Вторичные поражения почек при туберкулезе, бактериальных метастазах и ДБСТ.

Слайд 27Эндокринные гипертензии

Феохромацитома;

Первичный гиперальдостеронизм (синдром Конна);

Идиопатическая гиперплазия коры надпочечников;

Болезнь (синдром Иценко-Кушинга);

Токсический

зоб;

Акромегалия;

Климактерическая гипертензия;

Слайд 28Кардиоваскулярные АГ

Атеросклероз аорты;

Стеноз сонных и вертебробазиллярных артерий;

Коарктация аорты;

Недостаточность аортального клапана;

Полная

А-V блокада;

АГ вследствие гиперкинетического синдрома (юношеская, спортивная, при анемии);

Эритремия.

Слайд 29Нейрогенные АГ

Сосудистые заболевания и опухоли мозга

Травмы мозга (постконтузионный синдром)

Полиневриты

Синдром ночного

апноэ

Неврозы

Особые формы вторичных АГСолевая и пищевая гипертензия

Первичная задержка соли (синдром Лиддла, Синдром Гордона)

Медикаментозные гипертензии:

прием глюкокортикоидов и минералокортикоидов

прием контрацептивных препаратов

Слайд 30Диагностические критерии паренхиматозных заболевания почек

Наиболее частая причина симптоматической АГ (2-5

% всех случаев);

Этиология: чаще всего –хронический гломерулонефрит, гипертонический нефросклероз, диабетическая

нефрропатия, хронический пиелонефрит;Непосредственная причина АГ – гиперволемия;

Диагностика: умеренная протеинурия, гематурия, возможны пиурия, бактериурия и лейкоцитурия;

УЗИ – уменьшение и сморщивание почек двусторонне-при хроническом гломерулонефрите; ассиметричные и неровные – при хроническом пиелонефрите и поликистозе;

Пункционная биопсия почек.

Лечение: петлевые диуретики, ингибиторы АПФ и/или антагонисты кальция, затем а-адреноблокаторы и/или лабетолол. В терминальной стадии почечной недостаточности - гемодиализ или трансплантация почки.

Слайд 31Диагностические критерии реноваскулярной гипертонии

Частота встречаемости – около 1%;

Этиология:

- Атеросклероз (две

трети всех случаев-75%), чаще у мужчин среднего и пожилого возраста

(обычно поражается устье и проксимальная треть почечной артерии);- фибромускулярная дисплазия (около одной трети), чаще у молодых женщин (обычно поражаются дистальные две трети почечной артерии);

- васкулит.

Слайд 32Диагностические критерии реноваскулярной гипертонии

Начало в возрасте моложе 30 или старше

50 лет

Резистентность к обычной медикаментозной терапии

Внезапное появление выраженной гипертензии

или утяжеление ранее контролируемой АГБыстро прогрессирующая или злокачественная гипертензия

Шум над областью почечных артерий (в центре эпигастральной области, фланках и подвздошных областях)

Ухудшение почечной функции после назначения ингибиторов АПФ (азотемия)

Отсутствует ожирение

Необъяснимые повторяющиеся эпизоды отека легких

Отсутствие семейного анамнеза АГ

Наличие распространенного атеросклероза

Слайд 33Методы диагностики и лечения реноваскулярной гипертонии

Методы диагностики:

УЗИ почек (разница в

размерах почек превышающая 1,5см)

Допплеровское исследование сосудов почек

Проба с каптоприлом (с

исследованием активности ренина плазмы)Почечная артериография с определением активности ренина в почеченых венах

Спиральная КТ

Магнитно-резонансная ангиография

Лечение:

– хирургическое: балонная ангиопластика

- медикаментозное: антагонисты кальция, альфа-адреноблокаторы, диуретики.

Слайд 34Диагностические критерии первичного гиперальдостеронизма (синдрома Конна)

Этиология: 60%- аденома надпочечников, 40%-двусторонняя

гиперплазия надпочечников

Типичный симптомокомплекс:

Спонтанная гипокалиемия (< 3,6-3,8

ммоль/л)Тяжелая гипокалиемия при лечении диуретиками (<3,0ммоль/л)

Незначительная гипернатриемия (143-147 ммоль/л)

Возможны: мышечная слабость, судороги, миалгии, полиурия, парестезии, необычная утомляемость

Методы диагностики:

Суточная экскреция калия и натрия с мочой

Определение альдостерона и активности ренина плазмы

УЗИ надпочечников

Радиоизотопное сканирование надпочечников

Компьтерная томография и ЯМРТ надпочечников

Слайд 35Диагностические критерии

синдрома Иценко-Кушинга

Этиология:

70% -гиперсекреция АКТГ гипофизом (болезнь Иценко-Кушинга), сопровождается

двусторонней гиперплазией надпочечников

15% - аденома (синдром Иценко-Кушинга) или рак надпочечников

15%

-АКТГ-продуцирующие вненадпочечниковые опухолиТипичный симптомокомплекс:

Туловищное ожирение

Лунообразное лицо с плеторой

Стрии (шириной более 1см, обычно белого цвета)

Угри (обычно не на лице)

Гирсутизм

Отеки

Атрофия мышц

Остеопороз

Гипокалиемия

Нарушение толерантности к глюкозе

Олиго или аменорея (до менопаузы)

Слайд 36Методы диагностики и лечения

синдрома Иценко-Кушинга

Методы диагностики

Экскреция суммарных 17-оксикортикостероидов в

суточной моче

Определение суточной экскреции коортизола с мочой

Ночная дексаметазоновая проба

Определение АКТГ

в плазме крови Компьтерная томография надпочечников и грудной клетки

ЯМР гипофиза

Лечение:

Аденома гипофиза –транссфеноидальная гипофизэктомия или облучение тяжелыми частицами

Синдром эктопической секреции АКТГ – по возможности –удаление опухоли

Аденома и рак надпочечников –хирургическое удаление

Медикаментозное лечение (как дополнительное): диуретики, в том числе спиронолактон

Слайд 37Диагностические критерии феохромацитомы

Этиология:

Более 80% случаев – одиночная доброкачественная опухоль хромафинной

ткани надпочечника, продуцирующая катехоламины.

В 10% феохромацитомы бывают злокачественными, в 10%

- двусторонними, в 10% - прослеживается семейная предрасположенностьАГ при феохромацитоме в 50% носит постоянный характер, в 50% - кризовый характер

Типичный симптомокомплекс:

Симпато-адреналовые кризы (сильная головная боль, потливость, сердцебиение, покраснение лица, боли в животе, тремор, тошнота, гипергликемия, лейкоцитоз, полиурия,повышение уровня катехоламинов в 3-х часовой порции мочи – после приступа )

Необъяснимая синусовая тахикардия

Ортостатическая гипотония

Возобновляющиеся аритмии

Нарушение толерантности к глюкозе

Семейный анамнез феохромацитомы, карциномы щитовидной железы или гиперпаратиреоза

Слайд 38Методы диагностики и лечения

феохромацитомы

Методы диагностики:

Суточная экскреция катехоламинов и ванилинминдальной

кислоты

УЗИ надпочечников и парааортальной области

Радиоизотопное сканирование надпочечников

Компьютерная томография надпочечников

Внутривенная урография

с визуализазацией мочевого пузыря или КТ средостенья для выявления феохромацитомы эктопической локализации опухоли Лечение:

Купирование криза: фентоаламин или реджитин внутривенно

Радикальное лечение – хирургическое удаление опухоли

В предоперационный период – а адреноблокаторы

Медикаментозное лечение (при невозможности хирургического удаления опухоли): феноксибензамин или метилтирозин

Слайд 39Диагностические критерии

коарктации аорты

Частота встречаемости – менее 0,1-1% всех случаев АГ

Этиология:

Врожденное

сужение аорты ниже места отхождения левой подключичной артерии. Сужение может

быть локальным или протяженным.Типичный симптомокомплекс:

Молодой возраст

Злокачественная гипертония

Диспропорция мышечной системы пояса верхних и нижних конечностей

Выраженная коллатеральная сеть в области грудной клетки

Пульс на лучевой артерии типа celer et altus, на ногах – пульсации ослаблены

Разница АД на верхних и нижних конечностях (на руках выше, чем на ногах)

Грубый систолический шум над всей поверхностью сердца с иррадиацией в межлопаточную область

Слайд 40Методы диагностики и лечения

коарктации аорты

Методы диагностики:

Рентгенография: узурация ребер, деформация

дуги аорты

Аортография

ЯМРТ

Лечение:

Метод выбора – хирургическая коррекция или ангиопластика

Медикаментозное лечение: ингибиторы

АПФ, бета-блокаторы, антагонисты кальция.Слайд 41

ЛЕЧЕНИЕ ГБ

Длительное снижение уровня

САД на 13 и ДАД на

6 мм. рт. ст.

сопровождается снижением риска развития:

мозгового

инсульта на 37%,ИБС на 21%,

СМЕРТНОСТИ ОТ СС ЗАБОЛЕВАНИЙ НА 25%

ОБЩЕЙ СМЕРТНОСТИ НА 13%

Слайд 42ЦЕЛЕВЫЕ УРОВНИ АД

Общая популяция больных - ‹ 140\90 мм рт.ст.

АГ

+ сахарный диабет - ‹ 130\80мм рт.ст.

АГ + поражение почек

- ‹ 130\80мм рт.ст.Нижняя граница снижения АД – 110\70 мм рт.ст.

Слайд 43Немедикаментозные методы лечения больных гипертонической болезнью

1.

Отказ от курения.

2. Нормализация массы тела (индекс

массы тела ‹ 25 кг\м2).3. Снижение потребления алкогольных напитков менее 30г алкоголя в сутки для мужчин и менее 20г в сутки - для женщин.

4. Увеличение физических нагрузок – регулярные аэробные (динамические) физические нагрузки по 30 – 40 минут не менее 4 раз в неделю.

5. Снижение потребления поваренной соли до 5 г/сутки.

6. Изменение режима питания с увеличением потребления растительной пищи, уменьшением потребления животных жиров, увеличением в рационе калия, кальция, содержащихся в овощах, фруктах, зерновых и магния, содержащегося в молочных продуктах

Слайд 44Общие принципы ведения больных

В группе высокого и очень высокого риска

медикаментозная терапия (по поводу АГ, других ФР или сопутствующих заболеваний)

назначается немедленноВ группе среднего риска решение о сроке начала медикаментозной терапии принимает врач (группа чрезвычайно гетерогенна по уровню АД и характеру факторов риска). Допустимо мониторирование АД в течение нескольких недель (до 3-6 мес.). Терапию следует начать при сохранении уровня АД более 140/90 мм рт.ст.

В группе низкого риска перед началом медикаментозной терапии проводят длительное наблюдение за больным (6-12 мес.) Лекарственную терапию в этой группе назначают при сохраняющемся уровне АД более 150/95 мм рт.ст.

Слайд 45Принципы медикаментозного лечения гипертонической болезни

Предпочтительно использовать препараты длительного действия

(для достижения 24-часового эффекта при однократном приеме). Эти препараты обеспечивают

более мягкое и длительное гипотензивное действие, более интенсивную защиту органов-мишеней, а также высокую приверженность пациентов лечению.Начинать лечение следует с минимальных доз одного препарата.

Переход к препаратам другого класса - при недостаточном эффекте лечения (после увеличения дозы первого) или плохой переносимости.

Использование оптимальных сочетаний препаратов для достижения максимального гипертензивного действия и минимизации нежелательных эффектов.

Слайд 46Принципы индивидуального выбора препарата

Главный критерий выбора антигипертензивного препарата – способность

уменьшать частоту сердечно-сосудистых заболеваний и летальность при сохранении хорошего качества

жизни.Выбор препарата осуществляется среди семи основных классов антигипертензивных средств.

При неосложненной АГ рекомендуется начинать лечение с бета-адреноблокаторов и диуретиков (снижают частоту сердечно-сосудистых заболеваний и летальность).

Преимуществ у какого-либо класса в отношении степени снижения АД не выявлено.

Препарат выбора должен не только снижать АД, но и улучшать( или хотя бы не ухудшать) течение сопутствующих заболеваний.

При выборе средства для начальной терапии необходимо учитывать весь спектр факторов риска, поражения органов-мишеней и наличие сопутствующих заболеваний, так как некоторые из них требуют назначения определенных препаратов.

Следует учитывать социально-экономические факторы, определяющие доступность препарата для пациента.

Слайд 47Основные классы антигипертензивных средств

Диуретики

Бета-адреноблокаторы

Антагонисты кальция

Ингибиторы АПФ

Блокаторы рецепторов ангиотензина II

Альфа-адреноблокаторы

Агонисты I-имидазолиновых

рецепторов

J. Hypertens. 1999; 17: 151-183

Слайд 48ДИУРЕТИКИ

Механизм действия диуретиков:

Уменьшение объема циркулирующей и внеклеточной жидкости

Снижение сердечного выброса

в начале лечения

Снижение общего периферического сосудистого сопротивления при продолжительном применении

Прямое вазодилатирующее действие

Слайд 49Основные группы диуретиков:

Тиазидовые диуретики:

гидрохлортиазид (гипотиазид, дихлотиазид

и др.)

Тиазидоподобные диуретики:

индапамид (арифон), хлорталидон (оксодолин,

гигротон), ксипамид (аквафор),метолазон (микрокс, зароксолин)

Петлевые диуретики:

фуросемид (лазикс), этакриновая кислота (урегит), буметанид (юринекс)

Калийсберегающие диуретики:

1.Антагонисты альдостерона:

спиронолактон (верошпирон, альдактон)

2. Ингибиторы канальцевой секреции калия:

триамтерен (птерофен), амилорид (амипрамид)

Слайд 50Индивидуальные различия диуретиков

Различные точки приложения и продолжительность действия (тиазидные и

тиазидоподобные диуретики – на уровне дистальных канальцев, петлевые – на

уровне восходящей петли Генле, калийсберегающие – в наиболее удаленных отделах дистальных канальцев);Степень выраженности диуретического эффекта

(петлевые >тиазидные>индапамид);

Эффективность при почечной недостаточности (петлевые>индапамид> тиазидные);

Эффективность снижения АД

(индапамид >тиазидные >петлевые);

Выраженность метаболических эффектов (тиазидовые>петлевые> индапамид)

Слайд 51БЕТА-АДРЕНОБЛОКАТОРЫ

Механизм антигипертензивного действия бета-блокаторов

Уменьшение частоты сердечных сокращений и сердечного выброса

Снижение

сократимости миокарда

Блокада секреции ренина

Центральное угнетение симпатического тонуса

Блокада постсинаптических периферических бета-адренорецепторов

Конкурентный

антагонизм с катехоламинами за рецепторное связываниеПовышение уровня простагландинов в крови

Повышение барорецепторной чувствительности

Слайд 52Параметры, определяющие индивидуальные различия бета-адреноблокаторов

Кардиоселективность:

*некардиоселективные – выраженное негативное

влияние на липидный спектр: пропранолол (анаприлин, обзидан), надолол (коргард)

*кардиоселективные

– менее выраженное негативное влияние на липидный спектр: атенолол (тенормин), метопролол (беталок, эгилок), бисопролол (конкор), небиволол (небилет)Внутренняя симпатомиметическая активность:

*бета-адреноблокаторы с внутренней симпатомиметичекой активностью метаболически нейтральны: пиндолол (вискен), окспренолол (тразикор), ацебутолол (сектраль)

Слайд 53Побочные эффекты бета-адреноблокаторов

Сердечно-сосудистая система: брадикардия, АВ блокада

Во время беременности:

проникают через плаценту – брадикардия, гипотония, гипогликемия у плода,

МТ новорожденного; возможны преждевременные родыДыхательная система: усиление бронхоспазма

Констрикция периферических сосудов

Нарушение метаболизма глюкозы и другие метаболические нарушения:

*гипергликемия

*гипертриглицеридемия

*гиперурикемия

*гиперкалиемия

Мышечная слабость, особенно при нагрузке

Импотенция или снижение либидо

Синдром отмены.

Слайд 54ИНГИБИТОРЫ АПФ

Фармакокинетическая классификация ИАПФ

Тип 1 – липофильные каптоприлоподобные соединения –

являются активными веществами: каптоприл (капотен, ангиоприл, тензиомин).

Тип 2 – липофильные

пролекарства – после всасывания из желудочно-кишечного тракта гидролизуются в активные диацидные метаболиты: эналаприл (ренитек, энам, энап), рамиприл (тритаце, корприл), фозиноприл (моноприл), периндоприл (престариум), квинаприл (аккупро), спираприл (ренпресс).Тип 3 – неметаболизирующиеся гидрофильные лекарства – циркулируют вне связи с белками, выводятся в неизмененном виде: лизиноприл (синоприл).

Слайд 55Классификация ингибиторов АПФ

По химической структуре (по характеру связи с рецептором)

1.Содержащие

сульфгидрильную группу (каптоприл)

2. Содержащие карбоксильную группу (эналаприл, рамиприл, лизиноприл, трандолаприл,

моэксиприл)3. Содержащие фосфинильную группу (фозиноприл)

По длительности эффекта

1 . Короткого действия, 3 раза в сутки (каптоприл)

2. Средней продолжительности действия, 2раза в сутки (рамиприл, квинаприл, эналаприл)

3. Длительного действия, 1 раз в сутки (лизиноприл, моэксиприл, периндоприл, трандолаприл, фозиноприл)

Слайд 56Механизм антигипертензивного действия ИАПФ

Прямое устранение вазоконстрикции

Снижение секреции альдостерона (устраняет вазоконстрикцию

и уменьшает задержку натрия и воды

Активация калликреин-кининовой системы (накопление кининов

в тканях, увеличение синтеза простагландинов приводит к вазодилатации и повышению диуреза и натрийуреза)Уменьшение образования вазоконстрикторов и антинатрийуретических веществ (норадреналин, аргинин-вазопрессин, эндотелин-1)

Улучшение функции эндотелия

Слайд 57Побочные эффекты ИАПФ

По сравнению с другими препаратами развиваются редко

«Гипотония первой

дозы»

Азотемия, нарушение функции почек – (более чем

на 10-20% по сравнению с исходным) повышение уровня креатинанаЯвляется маркером скрытой патологии почек и их сосудов

Гиперкалиемия (>5,5ммоль\л)

Сухой кашель

Самый частый побочный эффект ИАПФ (до 48%).

Чаще встречается у женщин, китайцев, чернокожих, курильщиков

Отек Квинке

Неспецифические побочные эффекты ИАПФ: нарешение вкуса, лейкопения, кожная сыпь, диспепсия

Слайд 58БЛОКАТОРЫ РЕЦЕПТОРОВ АНГИОТЕНЗИНА II

Классификация в зависимости от наличия

активного метаболита

*Пролекарства: лозартан (козаар), кандесартан (атаканд)

*Активные лекарственные вещества: валсартан

(диован), ирбесартан (апровель), телмисартан (микардис), эпросартан (теветен)Классификация в зависимости от типа антагонизма с АТII

*Конкурентный (лозартан, тазосартан, эпросартан)

*Неконкурентный (валсартан, ирбесартан, кандесартан, телмисартан)

Слайд 59Механизм действия блокаторов рецепторов АТ II

*Прямой механизм –

селективное устранение эффектов АТ II, опосредуемых через АТ I-рецепторы

*Непрямой

механизм – усиление эффектов АТ II, опосредуемых через АТ II-рецепторы

*Физиологические последствия воздействия АТ II на АТ I и АТ II -рецепторы

Слайд 60Побочные эффекты блокаторов рецепторов АТ II

*Препараты хорошо переносятся, частота

побочных эффектов сопоставима с плацебо

*Спектр побочных эффектов сходен с ИАПФ,

но частота значительно реже*На фоне лечения рекомендуется контроль функции печени, калиемии и креатинемии

Слайд 61АНТАГОНИСТЫ КАЛЬЦИЯ

Классификация антагонистов кальция

ФЕНИЛАЛКИЛАМИНЫ:

верапамил (изоптин, финоптин),

изоптин-SR

ДИГИДРОПИРИДИНЫ:

нифедипин (коринфар, адалат), нитрендипин (унипресс, байпресс), фелодипин

(плендил), исрадипин (ломир), амлодипин (норваск, нормодипин, калчек, амловас)БЕНЗОТИАЗЕПИНЫ:

дилтиазем (кардил, кардизем, алтиазем), дилтиазем ретард (кардизем ретард)

Слайд 62

Классификация антагонистов кальция по длительности действия

Препараты короткого действия:

длительность действия 6-8 часов, кратность приема 3-4 раза

в сутки (обычные, не ретардные формы нифедипина, дилтиазема, верапамила)Препараты средней продолжительности действия: длительность действия 8-18 часов, кратность приема 2 раза в сутки (исрадипин, фелодипин)

Препараты длительного действия:

эффективны при приеме 1 раз в сутки (ретардные формы верапамила, дилтиазема, нифедипина, исрадипина)

Препараты сверхдлительного действия:

длительность действия 24-36 часов (амлодипин)

Слайд 63Механизм действия антагонистов кальция

*Уменьшение ОПСС за счет выраженной артериальной вазодилатации

(дигидропиридины)

*Уменьшение сердечного выброса за счет отрицательного ино- и хронотропного действия

(фенилалкиламины и бензотиазепины)Слайд 64Побочные эффекты антагонистов кальция

Эффекты, связанные с вазодилатацией (дигидропиридины): периферические отеки,

головная боль, головокружение, покраснение лица, сердцебиение, гипотония

Эффекты, связанные с отрицательным

хроно-, ино- и дронотропным эффектом (фенилалкиламины и бензотиазепины): усиление сердечной недостаточности, нарушение атриовентрикулярной проводимостиДействие на ЖКТ (чаще вызывает верапамил у пожилых больных): запоры, диарея, рвота

Метаболические эффекты: метаболическая нейтральность, улучшение углеводного обмена при лечении фелодипином

Слайд 65АЛЬФА-АДРЕНОБЛОКАТОРЫ

Механизм действия

Блокируют постсинаптические рецепторы типа альфа-1 в гладкой мускулатуре артериол

и вен

Блокада рецепторов ведет к артериолярной и венозной дилатации

Дилатация вызывает

снижение ОПСС, депонирование крови в емкостных венах и снижение АДСлайд 66Основные группы альфа-адреноблокаторов

Неселективные альфа-адреноблокаторы

*Троподифен (тропафен)

*Фентоламин (реджитин)

Селективные

альфа1-адреноблокаторы

*Празозин (адверзутен, минепресс)

*Доксазозин (тонокардин, кардура)

*Теразозин (корнам, сетегис)

*Тримазозин

Слайд 67ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ АЛЬФА-АДРЕНОБЛОКАТОРОВ

Ортостатическая гипотония (особенно у пожилых пациентов)

«Гипотония первой дозы»

ХСН

Желудочно-кишечные

нарушения: сухость во рту, тошнота, диарея (большие дозы)

Слайд 68ПРЕПАРАТЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ

Основные группы

*Препараты первого поколения – агонисты центральных

альфа-2 адренорецепторов: метилдопа (допегит), гуанфацин (эстулик), клонидин (клофелин). Последний широко

применяется для купирования гипертонических кризов.*Препараты второго поколения – селективные агонисты имидазолиновых рецепторов: моксонидин (физиотенс), рилменидин (альбарел). Отличаются лучшей переносимостью.

Слайд 69Механизм действия агонистов имидазолиновых рецепторов

*Стимуляция имидазолиновых рецепторов, расположенных в

вентролатеральном отделе продолговатого мозга приводит к:

-уменьшению секреции катехоламинов

из хромафинных клеток надпочечников-уменьшение реабсорбции натрия и воды в проксимальных канальцах почек

-снижение активности симпатической нервной системы

-повышение тонуса блуждающего нерва

*Следствием перечисленных выше эффектов является снижение ОПСС, ЧСС, СВ и системного АД