Разделы презентаций

- Разное

- Английский язык

- Астрономия

- Алгебра

- Биология

- География

- Геометрия

- Детские презентации

- Информатика

- История

- Литература

- Математика

- Медицина

- Менеджмент

- Музыка

- МХК

- Немецкий язык

- ОБЖ

- Обществознание

- Окружающий мир

- Педагогика

- Русский язык

- Технология

- Физика

- Философия

- Химия

- Шаблоны, картинки для презентаций

- Экология

- Экономика

- Юриспруденция

Городская проза

Содержание

- 1. Городская проза

- 2. В конце 60—70-х годах XX века определился

- 3. Если в «деревенской» прозе жители деревни и

- 4. Способен ли человек как личность сопротивляться обстоятельствам,

- 5. Один из самых заметных авторов «городской» прозы

- 6. Само название повести «Обмен», прежде всего, раскрывает

- 7. Основное событие — смертельная болезнь матери героя

- 8. Слово, изобретенное сестрой Виктора, Лорой, — «олукьяниться»

- 9. Конфликт повести — в отличии двух жизненных

- 10. Жизнь меняется только внешне, люди же остаются

- 11. В конце повести приводится перечень юридических документов,

- 12. 3 сентября 1941 года в Уфе родился

- 13. В 1978 Довлатов эмигрировал в Вену, затем

- 14. Однако книги Довлатова не документальны, созданный в

- 15. Ленинградской молодости писателя посвящен сборник «Чемодан» –

- 16. Работая разъездным корреспондентом "Комсомольской правды», Владимир Дудинцев

- 17. Человек и наука - одна из самых

- 18. В романе "Белые одежды" "народный академик" Касьян

- 19. Владимир Дудинцев говорил так о главной задаче

- 20. Многие страницы романа посвящены любви. Любовь предъявляет

- 21. Скачать презентанцию

Слайды и текст этой презентации

Слайд 3Если в «деревенской» прозе жители деревни и города противопоставлены (традиционное

для русской истории и культуры противопоставление), и это часто составляет

конфликт произведений, то прозу «городскую» интересует, прежде всего, городской человек с довольно высоким образовательным и культурным уровнем и его проблемы, человек, более связанный с «книжной» культурой (истинной или масскультурой), чем с фольклорной. Конфликт не связывается с оппозициями деревня — город, природа — культуpa, а переносится в сферу рефлексии, в сферу переживаний и проблем человека, связанных с его существованием в современном мире.Слайд 4Способен ли человек как личность сопротивляться обстоятельствам, изменять их, или

человек сам постепенно, незаметно и необратимо меняется под их воздействием

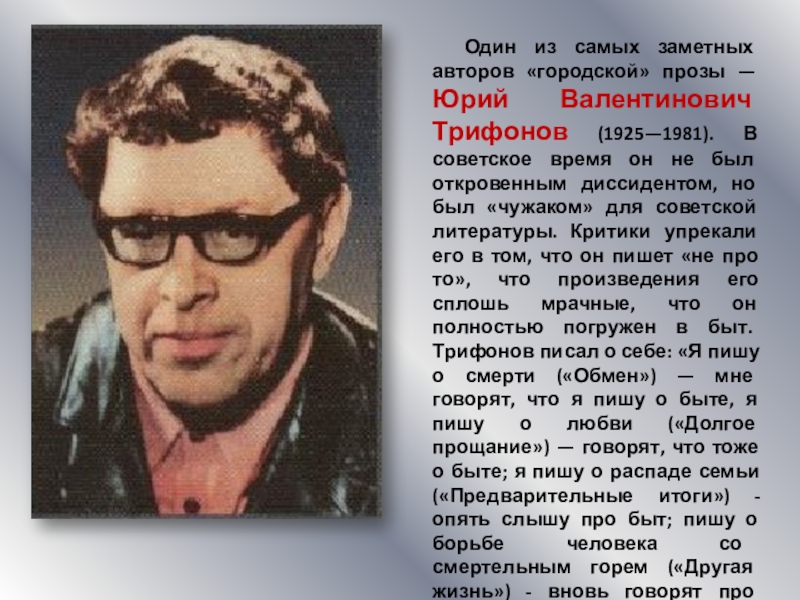

— эти вопросы поставлены в произведениях Юрия Трифонова, Юрия Домбровского, Даниила Гранина, Аркадия и Бориса Стругацких, Григория Горина и других. Писатели часто выступают не только и не столько как рассказчики, сколько как исследователи, экспериментаторы, размышляющие, сомневающиеся, анализирующие. «Городская» проза исследует мир через призму культуры, философии, религии. Время, история трактуется как развитие, движение идей, индивидуальных сознаний, каждое из которых значительно и неповторимо.Слайд 5Один из самых заметных авторов «городской» прозы — Юрий Валентинович

Трифонов (1925—1981). В советское время он не был откровенным диссидентом,

но был «чужаком» для советской литературы. Критики упрекали его в том, что он пишет «не про то», что произведения его сплошь мрачные, что он полностью погружен в быт. Трифонов писал о себе: «Я пишу о смерти («Обмен») — мне говорят, что я пишу о быте, я пишу о любви («Долгое прощание») — говорят, что тоже о быте; я пишу о распаде семьи («Предварительные итоги») - опять слышу про быт; пишу о борьбе человека со смертельным горем («Другая жизнь») - вновь говорят про быт».Слайд 6Само название повести «Обмен», прежде всего, раскрывает обыденную, бытовую ситуацию

героя - ситуацию обмена квартиры. В этом смысле проблема, действительно,

бытовая. Быт городских семей, их ежедневные проблемы занимают значительное место в повести. Но это лишь первый, поверхностный слой повести. Быт - условия существования героев. Кажущаяся обыденность, привычность, всеобщность этого быта обманчива. На самом деле испытание бытом не менее трудно, опасно, чем испытания, которые выпадают человеку в острых, критических ситуациях. Опасно тем, что человек меняется под воздействием быта исподволь, незаметно для самого себя, быт провоцирует человека без внутренней опоры, стержня на поступки, которым сам человек после ужасается.Слайд 7Основное событие — смертельная болезнь матери героя и решение им

вопроса: уступить ли уговорам жены воспользоваться этим обстоятельством для улучшения

своих бытовых проблем. Грубо говоря, можно ли «обменять» мать на квартиру?Композиция постепенно раскрывает процесс морального предательства героя. Сестра и мать считали, «что он их тихонько предал», «олукьянился». Герой постепенно идет на один компромисс за другим, как бы вынужденно, в силу обстоятельств отступает от своей совести: по отношению к работе, к любимой женщине, к другу, к своей семье, и, наконец, к матери. При этом Виктор «мучился, изумлялся, ломал себе голову, но потом привык. Привык оттого, что увидел, что то же — у всех, и все — привыкли. И успокоился на той истине, что нет в жизни ничего более мудрого и ценного, чем покой, и его-то нужно беречь изо всех сил». Привычка, успокоенность и есть причины готовности к компромиссам.

Слайд 8Слово, изобретенное сестрой Виктора, Лорой, — «олукьяниться» — уже обобщение,

очень точно передающее суть изменений в человеке. Эти изменения касаются

не только одного героя. По пути на дачу вспоминая прошлое своей семьи, Дмитриев оттягивает встречу с матерью, оттягивает неприятный и предательский разговор об обмене. Ему кажется, что он должен «продумать что-то важное, последнее»: «Все изменилось на том берегу. Все «олукьянилось». Каждый год менялось что-то в подробностях, но, когда прошло четырнадцать лет, оказалось, что все олукьянилось — окончательно и безнадежно». Второй раз слово уже дано без кавычек, как устоявшееся понятие. Герой думает об этих изменениях примерно так же, как думал о своей семейной жизни: «А может быть, это не так уж плохо ? И если это происходит со всем — даже с берегом, с рекой и с травой — значит, может быть, это естественно и так и должно быть?». Никто, кроме самого героя, не может ответить на эти вопросы. А ему самому удобнее ответить: да, так и должно быть — и успокоиться.Слайд 9Конфликт повести — в отличии двух жизненных позиций, двух систем

ценностей, духовных и бытовых.

Главным носителем ценностей Дмитриевых является дед, Федор

Николаевич. Он старый юрист, с революционным прошлым: «сидел в крепости, ссылался, бежал за границу, работал в Швейцарии, в Бельгии, был знаком с Верой Засулич». Дмитриев вспоминает, что «старик был чужд всякого лукьяноподобия, просто не понимал многих вещей». Он не мог понять, как нужно «уметь жить», в отличие от тестя Дмитриева, Лукьянова, поэтому в глазах клана Лукьяновых Федор Николаевич — «монстр», ничего не понимающий в современной жизни.Слайд 10Жизнь меняется только внешне, люди же остаются прежними. Вспомним, что

по этому поводу говорил булгаковский Воланд: «только квартирный вопрос испортил

их». «Квартирный вопрос» становится испытанием и для героя Трифонова, испытанием, которого он не выдерживает и ломается. Дед говорит: «Мы с Ксенией ожидали, что из тебя получится что-то другое. Ничего страшного, разумеется, не произошло. Ты человек не скверный. Но и не удивительный».«Олукьянивание» разрушает героя не только морально, но и физически: после обмена и смерти матери «у Дмитриева сделался гипертонический криз, и он пролежал три недели дома в строгом постельном режиме». Герой становится другим: «еще не старик, но уже пожилой, с обмякшими щечками дяденька».

Смертельно больная мать говорит Дмитриеву: «Ты уже обменялся, Витя. Обмен произошел... Это было очень давно. И бывает всегда, каждый день, так что ты не удивляйся, Витя. И не сердись. Просто так незаметно...»

Слайд 11В конце повести приводится перечень юридических документов, необходимых для обмена.

Их сухой, деловой, официальный язык подчеркивает трагизм происшедшего. Фразы о

«благоприятном решении» в отношении обмена и о смерти Ксении Федоровны стоят рядом. Обмен ценностных представлений состоялся.Слайд 123 сентября 1941 года в Уфе родился Сергей Довлатов –

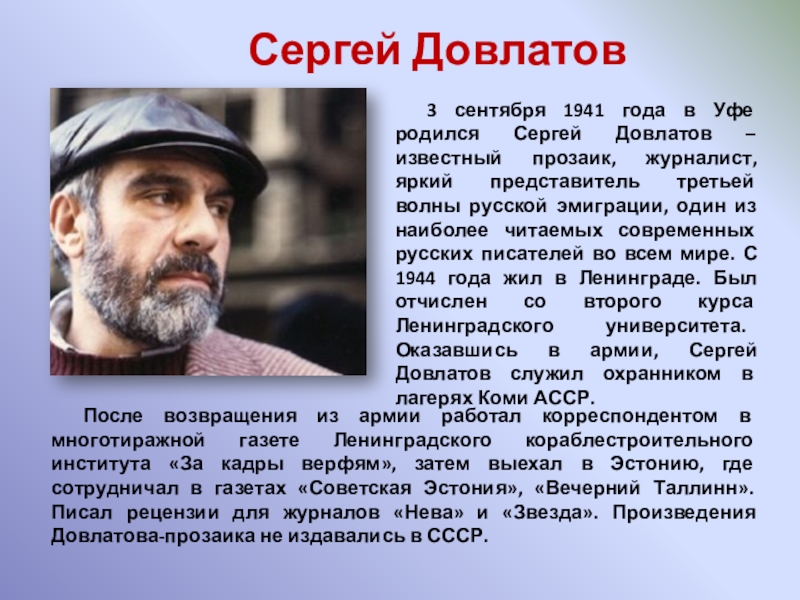

известный прозаик, журналист, яркий представитель третьей волны русской эмиграции, один

из наиболее читаемых современных русских писателей во всем мире. С 1944 года жил в Ленинграде. Был отчислен со второго курса Ленинградского университета. Оказавшись в армии, Сергей Довлатов служил охранником в лагерях Коми АССР.После возвращения из армии работал корреспондентом в многотиражной газете Ленинградского кораблестроительного института «За кадры верфям», затем выехал в Эстонию, где сотрудничал в газетах «Советская Эстония», «Вечерний Таллинн». Писал рецензии для журналов «Нева» и «Звезда». Произведения Довлатова-прозаика не издавались в СССР.

Сергей Довлатов

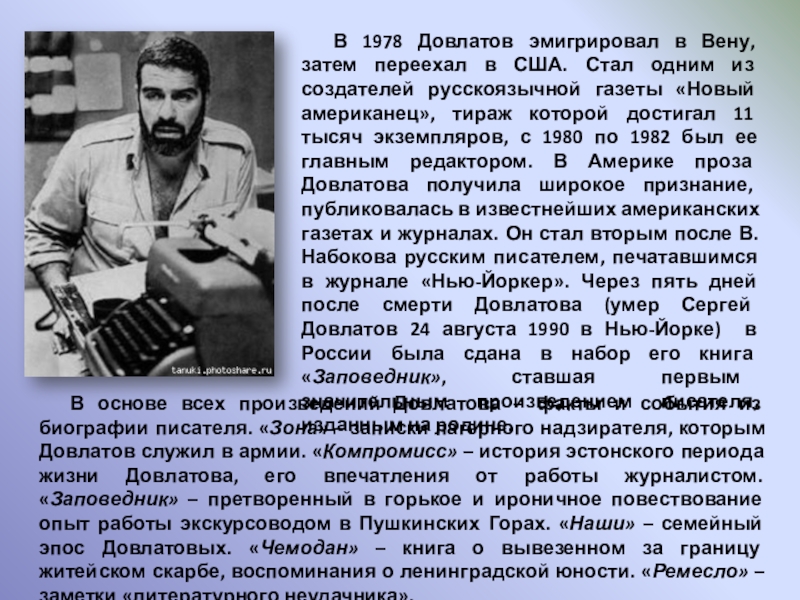

Слайд 13В 1978 Довлатов эмигрировал в Вену, затем переехал в США.

Стал одним из создателей русскоязычной газеты «Новый американец», тираж которой

достигал 11 тысяч экземпляров, с 1980 по 1982 был ее главным редактором. В Америке проза Довлатова получила широкое признание, публиковалась в известнейших американских газетах и журналах. Он стал вторым после В. Набокова русским писателем, печатавшимся в журнале «Нью-Йоркер». Через пять дней после смерти Довлатова (умер Сергей Довлатов 24 августа 1990 в Нью-Йорке) в России была сдана в набор его книга «Заповедник», ставшая первым значительным произведением писателя, изданным на родине.В основе всех произведений Довлатова – факты и события из биографии писателя. «Зона» – записки лагерного надзирателя, которым Довлатов служил в армии. «Компромисс» – история эстонского периода жизни Довлатова, его впечатления от работы журналистом. «Заповедник» – претворенный в горькое и ироничное повествование опыт работы экскурсоводом в Пушкинских Горах. «Наши» – семейный эпос Довлатовых. «Чемодан» – книга о вывезенном за границу житейском скарбе, воспоминания о ленинградской юности. «Ремесло» – заметки «литературного неудачника».

Слайд 14Однако книги Довлатова не документальны, созданный в них жанр писатель

называл «псевдодокументалистикой». Цель Довлатова не документальность, а «ощущение реальности», узнаваемости

описанных ситуаций в творчески созданном выразительном «документе». В своих новеллах Довлатов точно передает стиль жизни и мироощущение поколения 60-х годов, атмосферу богемных собраний на ленинградских и московских кухнях, абсурд советской действительности, мытарства русских эмигрантов в Америке.Свою позицию в литературе Довлатов определял как позицию рассказчика, избегая называть себя писателем: «Рассказчик говорит о том, как живут люди. Прозаик – о том, как должны жить люди. Писатель – о том, ради чего живут люди». Становясь рассказчиком, Довлатов порывает с обиходной традицией, уклоняется от решения нравственно-этических задач, обязательных для русского литератора. В одном из своих интервью он говорит: «Подобно философии, русская литература брала на себя интеллектуальную трактовку окружающего мира… И, подобно религии, она брала на себя духовное, нравственное воспитание народа. Мне же всегда в литературе импонировало то, что является непосредственно литературой, т.е. некоторое количество текста, который повергает нас либо в печаль, либо вызывает ощущение радости».

Слайд 15Ленинградской молодости писателя посвящен сборник «Чемодан» – история человека, не

состоявшегося ни в одной профессии. Каждый рассказ в сборнике «Чемодан»

– о важном жизненном событии, непростых обстоятельствах. Но во всех этих серьезных, а подчас и драматичных, ситуациях автор «собирает чемодан», который становится олицетворением его эмигрантской, кочевой жизни. В «Чемодане» вновь проявляет себя довлатовский отказ от глобализма: человеку дорога лишь та житейская мелочь, которую он способен «носить с собой».Попытка навязать слову идейную функцию, по Довлатову, оборачивается тем, что «слова громоздятся неосязаемые, как тень от пустой бутылки». Для автора драгоценен сам процесс рассказывания – удовольствие от «некоторого количества текста». Отсюда декларируемое Довлатовым предпочтение литературы американской литературе русской, Фолкнера и Хемингуэя – Достоевскому и Толстому. Опираясь на традицию американской литературы, Довлатов объединял свои новеллы в циклы, в которых каждая отдельно взятая история, включаясь в целое, оставалась самостоятельной. Циклы могли дополняться, видоизменяться, расширяться, приобретать новые оттенки.

Слайд 16Работая разъездным корреспондентом "Комсомольской правды», Владимир Дудинцев встречался с людьми

творческого труда, судьбы которых складывались нелегко. Известность начинающему писателю принёс

роман "Не хлебом единым", в котором говорилось о борьбе творческой личности с бюрократической машиной. Это был 1956 год - время, когда в биологии сложилась драматическая ситуация. Роман вызвал бурный читательский резонанс. Многие читатели, среди которых были биологи, понесли автору свои дневники и документы. В материалах биологов вырисовывалась общая научная ситуация того времени. Примерно через два года Дудинцев почувствовал, что сама жизнь представила ему интереснейший материал для новой книги. Так возник замысел романа "Белые одежды", который увидел свет через тридцать лет после написания. В 1988 году за это произведение Владимиру Дудинцеву была присуждена Государственная премия.Владимир Дудинцев

Слайд 17Человек и наука - одна из самых болезненных проблем современности.

Поэтому, хотя роман отражает события прошлых лет, он очень злободневен.

В романе показана борьба двух направлений в биологии: лысенковцев и вейсманистов-морганистов. Лысенковщина привела многих к большим жизненным драмам. "Народный академик" Трофим Денисович Лысенко выдавал себя за последователя Мичурина, свое направление объявил "новым", "революционным", отвергая то, что было сделано в науке до него, зачёркивая научные достижения зарубежных ученых. Дорогу лысенковщине расчистили Сталин и его сподвижники, репрессиями обескровив общество в интеллектуальном плане. Во главе науки оказались невежды, умевшие только жонглировать цитатами из классиков марксизма-ленинизма.

Слайд 18В романе "Белые одежды" "народный академик" Касьян Демьянович Рядно даже

внешне похож на Лысенко. И так же, как Лысенко, он

не выводил новых сортов, а присваивал чужие, выдавая болезнь дерева за достижение мичуринской науки. Академик Рядно умел увлечь неискушенную молодежь с помощью всевозможных дешёвых эффектов. Так, заседания ученого совета он проводил прямо на поле, научные работники рассаживались на земле, во время лекций он "нечаянно" вытаскивал из кармана платок с землей, якобы попавшей в карман, когда он "по землянкам лазил".Сапоги, косоворотка, простое обращение ("сынки", "ребятки"), простонародные слова и выражения, показная забота "батьки" - все поначалу располагало к нему. Карьеристов, вроде Саула Брузжака, Краснова, Шамковой, очень устраивала такая удобная для них позиция: "батька" продвигал их, помогал печататься. Но передовые ученые не могли не понимать, что такая "мичуринская" наука не даёт никаких нужных результатов, что, прикрываясь именем Мичурина, делают карьеру невежды и фанатики, настоящие ученые переходили на позиции настоящей науки.

Слайд 19Владимир Дудинцев говорил так о главной задаче своего романа: "Хотел

вооружить человека, независимо от того, рабочий ли он, биолог, филолог

или крестьянин, "инструментарием Добра". Очень много в романе говорится о противоборстве добра и зла. Здесь и споры на эту тему, и живые примеры проявления добра и зла. Добро должно быть действенным. Носители добра - это те, кто несет людям радость, истину, пользу, это Стригалёв Иван Ильич, ученый-генетик и селекционер. Он создает новые сорта картофеля. Но его деятельность противоречит официально признанному направлению, поэтому он идет на большой риск, он уже побывал в тюрьме и опять подлежит аресту. Скрываясь, Иван Ильич продолжает заниматься любимым делом: "Радость, радость мы хотим дать людям. Чудесные сорта!" Ему помогает Федор Иванович Дёжкин. Это молодой учёный, кандидат наук, некоторое время был "правой рукой" академика Рядно.Он узнает об активной работе подпольного кружка ученых-генетиков. Не раскрывая своего настоящего лица, он много делает для развития науки. Когда Стригалёв был арестован, Федор Иванович самоотверженно доводит его работу до конца, становится как бы вторым Иваном Ильичом, его двойником, Дёжкин все время на передовой линии, он вступает в "смертный поединок" с академиком Рядно. Выдержка и самообладание помогают Федору Ивановичу выстоять. Помогает и то, что он не одинок, у него есть единомышленники.

Слайд 20Многие страницы романа посвящены любви. Любовь предъявляет к человеку большие

требования, заставляет расти духовно и физически, добиваться, кажется, невозможного. Большая

любовь - удел только носителей Добра. Федор Иванович бросает курить, несмотря на свою давнюю привычку, когда видит, что это неприятно любимой девушке. Чистые, радостные отношения связывают его с Леной - его женой и соратницей.Роман учит и настоящей дружбе, проверенной жизнью. У Страгалёва и Дёжкина - общее дело, общие взгляды, это "люди в белых одеждах", о которых автор сказал: "...незримые чистые одежды высоконравственных людей, печать добра на их лицах". Люди в белых одеждах не могут представить себе спокойной, беззаботной жизни. Их счастье трудное, полное самоотверженности и страданий.

Писатель поразил зло, сорвал с него маски и показал нам людей в сияющих одеждах, одержимых большим делом. "Безумство храбрых, безумство добрых" - вот что воспел Дудинцев в "Белых одеждах ".

Роман учит быть преданным тому делу, которому собираешься посвятить свою жизнь, учит действовать в любых условиях. Этим он современен.