Разделы презентаций

- Разное

- Английский язык

- Астрономия

- Алгебра

- Биология

- География

- Геометрия

- Детские презентации

- Информатика

- История

- Литература

- Математика

- Медицина

- Менеджмент

- Музыка

- МХК

- Немецкий язык

- ОБЖ

- Обществознание

- Окружающий мир

- Педагогика

- Русский язык

- Технология

- Физика

- Философия

- Химия

- Шаблоны, картинки для презентаций

- Экология

- Экономика

- Юриспруденция

Курс лекций по дисциплине Экология Преподаватель: Игорь Константинович ГАЛЕТИЧ

Содержание

- 1. Курс лекций по дисциплине Экология Преподаватель: Игорь Константинович ГАЛЕТИЧ

- 2. Экология Лекции 3 и 4. Состав и

- 3. Земля состоит из концентрированных оболочек – (геосфер)

- 4. Атмосфера — это газовая оболочка Земли с

- 5. Атмосфера состоит из механической

- 6. Воздух без водяного пара называют сухим. Состав

- 7. Однако под влиянием деятельности человека увеличивается

- 8. Характерные Слои Атмосферы В атмосфере наблюдается пространственное

- 9. Тропосфера (по-гречески «тропос» значит «вращаться и перемешиваться»)

- 10. Тропосфера характеризуется сильным развитием турбулентности и конвекции.

- 11. В тропосфере постоянно формируются характерные воздушные массы

- 12. Над стратосферой расположен переходной слой, где вертикальный

- 13. Выше лежит термосфера («термос» по-гречески — «теплый»)

- 14. Экзосфера (сфера рассеяния) - это внешний наиболее

- 15. Азот (N2) имеет в основном вулканическое происхождение

- 16. Кислород (О2) образуется в процессе фотосинтеза растительных

- 17. Он хорошо растворяется в холодной воде и

- 18. ПОЧВЫ КАК ВАЖНЕЙШИЙ КОМПОНЕНТ БИОСФЕРЫПочвы являются главным

- 19. Выпадающие осадки определяют водный режим почв и

- 20. Черноземы (самые богатые почвы мира) сформировались в

- 21. Живые организмы, населяющие биосферу, составляют живое вещество

- 22. Вторая часть осадков впитывается

- 23. Изверженные породыИзверженные породыОсадочныепородыМагмаМетаморфические породыСолнечнаяэнергияВыветривание, перенос, Отложение, окаменениеКристаллизацияМетаморфизмПереплавлениеЭнергия ЗемлиN2, SO2, H2S и др.Большой геологический круговорот

- 24. Биологический круговорот. Живые организмы состоят

- 25. Круговорот азота в биосфереФиксация свободного азотаПродукция растений и животных

- 26. Человек в биосфере. Взаимоотношения человек – природная

- 27. 3-я стадия - XVIII век – середина

- 28. Причины появления предка человека

- 29. Став охотником 40-15 тыс.

- 30. Жизнь и трудовая деятельность человека в природной

- 31. Основные природно-социальные проблемы, связанные с деятельностью человека

- 32. По количеству поступления отходов

- 33. Половина бедняков мира на

- 34. Проблемы антропогенного нарушения природной среды на примере

- 35. С 1995 г. продолжается рост малых газовых

- 36. На рисунке показано осредненное, по земному шару,

- 37. Целостность биосферы как глобальной экосистемы земли

- 38. Что студент реально должен знать по поводу дисциплины Экология???Преподаватель всегда прав!!!Большое спасибо за внимание!

- 39. Скачать презентанцию

Слайды и текст этой презентации

Слайд 2Экология

Лекции 3 и 4.

Состав и границы биосферы

Круговороты веществ в природе

глобальной экосистемы ЗемлиСлайд 3Земля состоит из концентрированных оболочек – (геосфер) – внутренних и

внешних.

К внутренним оболочкам относятся ядро и мантия, а к

внешним – литосфера, гидросфера, атмосфера и биосфера.Биосфера – внешняя оболочка Земли, в которую входит часть атмосферы до озонового слоя (высота о полюсов 8-10 км, у экватора – 17-18 км, над остальной поверхностью Земли - 25-30 км), практически вся гидросфера и верхняя часть литосферы – в основном почвенный слой, но в целом - примерно до глубины 3 км, населенные живыми организмами.

Литосфера – каменная оболочка Земли – земная кора толщиной от 6 (под океанами) до 80 км (горные системы). Земная кора содержит важнейшие энергетические ресурсы (уголь, нефть, сланцы, газ), рудные и нерудные полезные ископаемые.

Гидросфера – водная оболочка Земли, ее делят на поверхностную и подземную.

Возникновение первичной гидросферы датируется не позднее 4 млрд. лет тому назад. В состав поверхностной гидросферы входят воды океанов, морей, озер, рек, водохранилищ, болот, ледников, снежных покровов и т.д.

Подземная гидросфера включает воды, находящиеся в верхней части земной коры, называемые подземными водами.

Общее количество воды на Земле – 1, 39 млрд.км3, 97,5% этой воды – соленая вода. Масса пресной воды – 35 млн. км3 – это 2,5% от общей массы. Около 75% пресной воды находится в твердом состоянии во льдах Антарктиды, Гренландии, горных ледниках, айсбергах, в зоне вечной мерзлоты. Моря и океаны занимают по массе от всей массы воды в гидросфере более 90%. Причиной приливов и отливов в них являются силы тяготения Луны и Солнца.

Самое глубокое озеро в мире – Байкал, самая крупная река мира – Амазонка.

Состав и границы биосферы

Слайд 4Атмосфера — это газовая оболочка Земли с содержащимися в ней

аэрозольными частицами, движущаяся вместе с Землей в мировом пространстве как

единое целое и одновременно принимающая участие во вращении Земли. Считают, что жизненно важные интересы человека заключены пределах приземного слоя атмосферы до 30 км.Масса атмосферы - около 5,15·1015 тонн.

Атмосфера представляет собой дисперсную систему, состоящую из механической смеси воздуха с аэрозолем. Основными параметрами, характеризующими атмосферу Земли, являются: атмосферное давление, атмосферная температура, состав атмосферы.

Дисперсность - степень раздробления веществ на частицы (чем меньше частицы, тем больше дисперсность). Дисперсная система или дисперсная среда - механическая смесь веществ в виде малых частиц с той средой, в которой они распределены. По характеру дисперсной среды различают: гидрозоли, где среда представлена водой (коллоидные растворы) и аэрозоли, где мельчайшие капельки жидкости или твердых частиц распылены и воздухе. Примерами хорошо видимых невооруженным глазом аэрозолей являются туман и дым.

Состав атмосферы поддерживается жизнедеятельностью живых организмов и различными геохимическими явлениями глобального масштаба.

Атмосфера предотвращает резкие колебания температуры поверхности планеты, уменьшает поступление к ней избыточных доз ультрафиолетового излучения, является носителем газов, обеспечивающих жизненные процессы растений и животных.

Химический состав атмосферы

Слайд 5 Атмосфера состоит из механической смеси ряда газов

— воздуха, в котором во взвешенном состоянии находятся пыль, капельки,

кристаллы и т. п.По газовому составу в атмосфере выделяют гомосферу (до 90-100 км, от греч. homos – “то же самое”, одинаковый), где состав воздуха мало меняется с высотой, кроме изменений, связанных с содержанием углекислого газа, озона и водяного пара и гетеросферу (от греч. heteros – другой), где состав воздуха сильно меняется с высотой.

Основными газами, входящими в состав воздуха, являются азот, кислород и аргон.

В небольшом количестве в воздухе содержатся гелий, неон, криптон, ксенон, водород и ряд других газов. В результате распада радиоактивных элементов, содержащихся в земной коре, в атмосферу проникают радиоактивные газы радон, торон и актинон. Эти газы в течение некоторого времени (от нескольких секунд до нескольких суток) также распадаются. Продукты их распада присоединяются к пылинкам, взвешенным в воздухе, или возвращаются на земную поверхность в виде тяжелых металлов — висмута и свинца. Кроме указанных газов, в воздухе в переменном количестве постоянно присутствуют углекислый газ, озон, аммиак, метан, различные окислы азота и т. д.

Атмосферный воздух у земной поверхности, как правило, влажный. Это значит, что в его состав вместе с другими газами входит водяной пар, т.е. газообразная фаза воды Н2О. В отличие от других составных частей воздуха содержание водяного пара в воздухе меняется в значительных пределах: у земной поверхности оно колеблется между сотыми долями процента и несколькими процентами. Это объясняется тем, что при существующих в атмосфере температурах и давлениях водяной пар может переходить в жидкое (вода) и твердое (лед) состояния и наоборот, может поступать в атмосферу заново вследствие испарения с земной поверхности. Поэтому обычно в экологии сначала рассматривают отдельно сухой воздух и водяной пар, а затем влажный воздух. Кроме водяного пара существенно меняется в воздухе также содержание углекислого газа и озона.

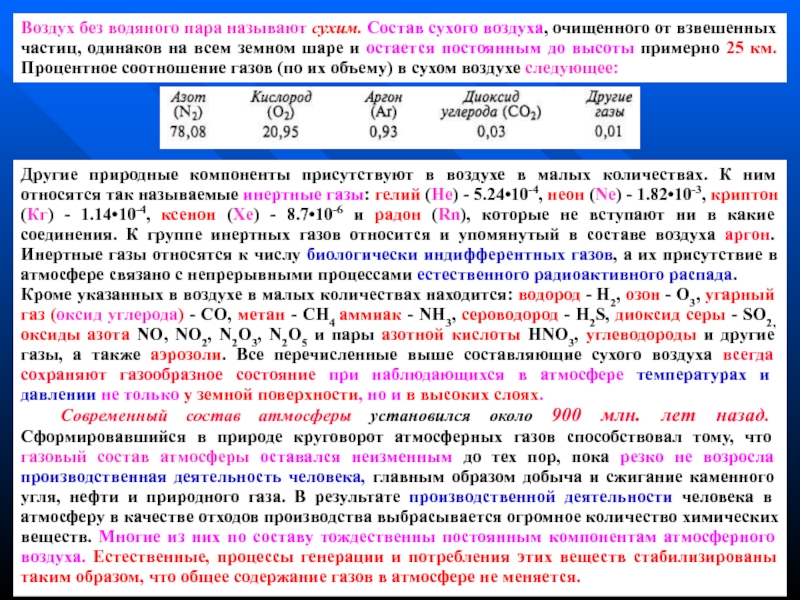

Слайд 6Воздух без водяного пара называют сухим. Состав сухого воздуха, очищенного

от взвешенных частиц, одинаков на всем земном шаре и остается

постоянным до высоты примерно 25 км. Процентное соотношение газов (по их объему) в сухом воздухе следующее:Другие природные компоненты присутствуют в воздухе в малых количествах. К ним относятся так называемые инертные газы: гелий (Не) - 5.24•10-4, неон (Ne) - 1.82•10-3, криптон (Кг) - 1.14•10-4, ксенон (Хе) - 8.7•10-6 и радон (Rn), которые не вступают ни в какие соединения. К группе инертных газов относится и упомянутый в составе воздуха аргон. Инертные газы относятся к числу биологически индифферентных газов, а их присутствие в атмосфере связано с непрерывными процессами естественного радиоактивного распада.

Кроме указанных в воздухе в малых количествах находится: водород - Н2, озон - О3, угарный газ (оксид углерода) - СО, метан - СН4 аммиак - NH3, сероводород - H2S, диоксид серы - SO2, оксиды азота NO, NO2, N2O3, N2O5 и пары азотной кислоты HNO3, углеводороды и другие газы, а также аэрозоли. Все перечисленные выше составляющие сухого воздуха всегда сохраняют газообразное состояние при наблюдающихся в атмосфере температурах и давлении не только у земной поверхности, но и в высоких слоях.

Современный состав атмосферы установился около 900 млн. лет назад. Сформировавшийся в природе круговорот атмосферных газов способствовал тому, что газовый состав атмосферы оставался неизменным до тех пор, пока резко не возросла производственная деятельность человека, главным образом добыча и сжигание каменного угля, нефти и природного газа. В результате производственной деятельности человека в атмосферу в качестве отходов производства выбрасывается огромное количество химических веществ. Многие из них по составу тождественны постоянным компонентам атмосферного воздуха. Естественные, процессы генерации и потребления этих веществ стабилизированы таким образом, что общее содержание газов в атмосфере не меняется.

Слайд 7

Однако под влиянием деятельности человека увеличивается содержание в атмосфере некоторых

газов, например сернистого (SO2), угарного (СО) и различных окислов азота.

В связи с этим природные процессы «самоочищения» в ряде случаев не справляются со своей задачей и в атмосфере происходит глобальный рост концентрации некоторых газов. Скорость такого роста тем больше, чем больше антропогенное производство по сравнению с естественным. Изменение нормальных уровней концентрации загрязняющих веществ может в свою очередь привести к отрицательным климатическим, медико-биологическим и экономическим последствиям.Содержание в атмосфере основных газов (кислорода, азота, аргона) пока еще остается без изменений. Однако на сжигание топлива расходуется большое количество кислорода. Если наметившиеся в последние десятилетия темпы роста потребления топлива сохранятся и в дальнейшем, то за 50 лет будет израсходовано около 0,8 % свободного кислорода, содержащегося в атмосфере и гидросфере.

Тепловой режим нашей планеты во многом зависит от степени поглощения солнечного и земного излучения газами, входящими в состав земной атмосферы. Степень влияния каждого газа на тепловой режим зависит от концентрации газа в толще атмосферы, а также от величины и спектральной структуры коэффициента поглощения. В атмосфере Земли определяющее влияние на тепловой режим оказывают пары йода, углекислый газ, озон и аэрозоли. Другие "малые" газы оказывают значительно меньшее влияние. Однако антропогенный рост содержания "малых" газов в атмосфере меняет обстановку, сложившуюся в атмосфере в последние несколько тысяч лет.

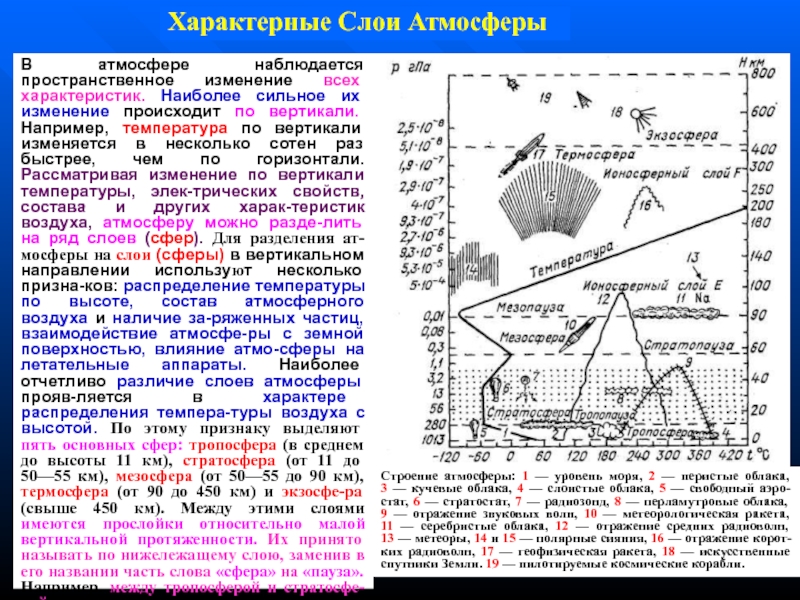

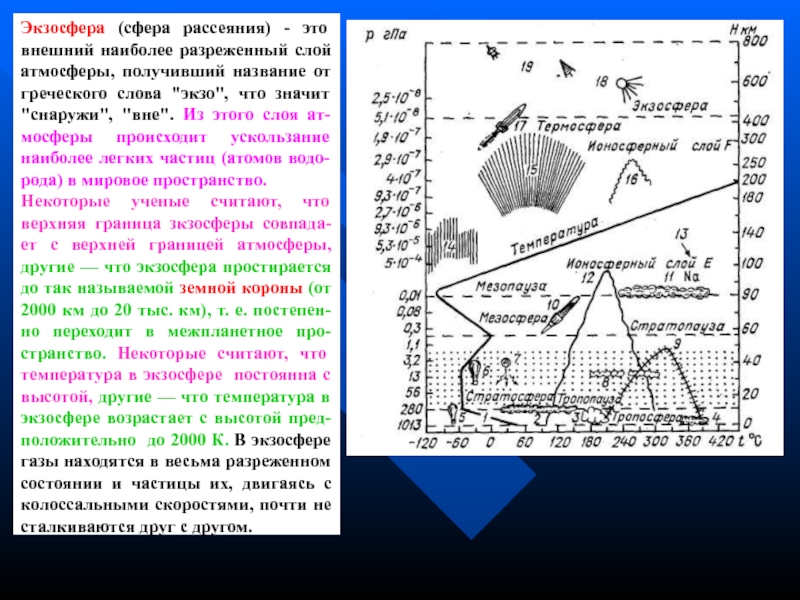

Слайд 8Характерные Слои Атмосферы

В атмосфере наблюдается пространственное изменение всех характеристик. Наиболее

сильное их изменение происходит по вертикали. Например, температура по вертикали

изменяется в несколько сотен раз быстрее, чем по горизонтали. Рассматривая изменение по вертикали температуры, элек-трических свойств, состава и других харак-теристик воздуха, атмосферу можно разде-лить на ряд слоев (сфер). Для разделения ат-мосферы на слои (сферы) в вертикальном направлении используют несколько призна-ков: распределение температуры по высоте, состав атмосферного воздуха и наличие за-ряженных частиц, взаимодействие атмосфе-ры с земной поверхностью, влияние атмо-сферы на летательные аппараты. Наиболее отчетливо различие слоев атмосферы прояв-ляется в характере распределения темпера-туры воздуха с высотой. По этому признаку выделяют пять основных сфер: тропосфера (в среднем до высоты 11 км), стратосфера (от 11 до 50—55 км), мезосфера (от 50—55 до 90 км), термосфера (от 90 до 450 км) и экзосфе-ра (свыше 450 км). Между этими слоями имеются прослойки относительно малой вертикальной протяженности. Их принято называть по нижележащему слою, заменив в его названии часть слова «сфера» на «пауза». Например, между тропосферой и стратосфе-рой находится тропопауза. Между остальны-ми сферами располагаются соответственно стратопауза, мезопауза и термопауза.Строение атмосферы: 1 — уровень моря, 2 — перистые облака,

3 — кучевые облака, 4 — слоистые облака, 5 — свободный аэро-стат, 6 — стратостат, 7 — радиозонд, 8 — перламутровые облака,

9 — отражение звуковых волн, 10 — метеорологическая ракета,

11 — серебристые облака, 12 — отражение средних радиоволн,

13 — метеоры, 14 и 15 — полярные сияния, 16 — отражение корот-ких радиоволн, 17 — геофизическая ракета, 18 — искусственные спутники Земли. 19 — пилотируемые космические корабли.

Слайд 9Тропосфера (по-гречески «тропос» значит «вращаться и перемешиваться») — самый нижний

слой атмосферы, начинающийся от земной поверхности и часто меняющий свои

характеристики под ее влиянием. Ее высота зависит от времени года, широты места и от характера циркуляции воздуха. На одной и той же широте верхняя граница тропосферы опускается зимой и поднимается летом. В одно и то же время года вертикальная протяженность тропосферы в умеренных широтах составляет 9—12 км, к полюсам она уменьшается до 8—10 км, а к экватору возрастает до 16—18 км. Над областями повышенного давления верхняя граница тропосферы опускается, а над областями пониженного давления поднимается. В тропосфере наблюдаются перемещения воздуха в горизонтальном и вертикальном направлениях, а также интенсивное его перемешивание. В тропосфере сосредоточена основная масса водяного пара, происходит образование облаков, выпадение осадков, наблюдаются различные другие метеорологические явления. Характерная особенность тропосферы — убывание температуры с высотой.На каждые 100 м высоты температура убывает в среднем на 0,65 °С.

Слово «в среднем» имеет существенное значение, поскольку убывание температуры с высотой в тропосфере характерно именно для средних условий: среднемесячных, среднесезонных и т.д. В каждый данный момент времени убывание температуры во всем слое может прерываться отдельными слоями, где температура может оставаться постоянной (изотермия) или даже расти с высотой (инверсия).

Средняя годовая температура на верхней границе тропосферы составляет примерно —55 °С в умеренных широтах, —75 °С над экватором, —65 °С над Северным полюсом зимой и — 47°С летом. В тропосфере среднегодовая температура в экваториальных широтах убывает с высотой от +26°С у земной поверхности до (—80°С) на вершине тропосферы, в умеренных широтах от +3 до (—54) — (—58°С) (50° с.ш.) и над Северным полюсом от (—23) до (—60°С) зимой и (—48°С) летом.

В тропосфере содержится около 80% атмосферного воздуха, почти 99% водяного пара и мельчайших частиц примесей, способствующих образованию облаков.

Слайд 10Тропосфера характеризуется сильным развитием турбулентности и конвекции. Турбулентность в атмосфере

- форма движения газов, при которой их частицы совершают неупорядоченное,

неустановившееся перемещение по сложным, часто меняющимся траекториям, что приводит к интенсивному вертикальному и горизонтальному перемещению слоев движущегося газа, т.е. к переносу тепла и взвешенных частиц.Конвекция в атмосфере - это подъем отдельных более нагретых от земной поверхности и потому менее плотных масс или струй воздуха с одновременным опусканием более холодных и потому более плотных масс. Скорость подъема при конвекции - от одного до 20-30 и более метров в секунду. Конвективные токи пронизывают всю тропосферу и проникают в стратосферу; они играют важную роль в обмене теплотой и влагой между различными слоями атмосферы.

В тропосфере часто встречаются температурные инверсии, т.е. повышение температуры воздуха с высотой в каком-либо слое. Нижний слой тропосферы (500-1500 м) называют пограничным слоем атмосферы или слоем трения, а нижние несколько десятков метров – приземным слоем атмосферы. Различают инверсию в приземном слое и в свободной атмосфере. В приземном слое инверсия возникает в безветренные ночи в результате интенсивного излучения тепла земной поверхностью, что приводит к охлаждению не только самой поверхности, но и прилегающего слоя воздуха. Температурная инверсия наблюдается при адвекции (адвекция - перемещение воздушных масс в горизонтальном направлении, обусловливающее перенос тепла и влаги) теплых воздушных масс над холодными поверхностями (например: снегом, холодными океаническими течениями и др.).

В свободной атмосфере температурная инверсия связана с оседанием воздуха в антициклонах, а также натеканием теплого воздуха на нижерасположенный холодный воздух в зонах атмосферных фронтов. Мощность приземных инверсий - десятки метров, в свободной атмосфере - сотни метров. Температурные инверсии препятствуют развитию вертикальных движений воздуха и способствуют образованию дымки, тумана, смога, облаков, миражей.

Слайд 11В тропосфере постоянно формируются характерные воздушные массы и фронты, развиваются

циклоны (области пониженного давления) и антициклоны (области повышенного давления) и

другие процессы, определяющие погоду и климат. Для нижней части тропосферы характерно сильное запыление воздуха.В 1899 г. была открыта тропопауза – переходной слой, где вертикальный градиент температуры меняет свой знак. Этот переходной слой имеет толщину от одного до 2-3 км. Поэтому тропопаузой часто называют верхнюю поверхность тропосферы. За ее нижнюю границу принимается высота, на которой температура перестает уменьшаться с высотой или начинает медленно повышаться. На уровнях, близких к тропопаузе, наблюдаются потоки воздуха в виде узких течений с очень большими скоростями (150—300 км/ч). Эти потоки называются струйными течениями. В тропиках наблюдаются разрывы тропопаузы, обусловленные мощными струйными течениями воздушных масс. Разрывы тропопаузы возможны также при извержении вулканов.

Над тропопаузой до высоты около 50 км простирается стратосфера ("страто" – по-гречески слой), характеризующаяся ростом температуры с высотой.

До высоты 35 км этот рост происходит очень медленно (температура там практически по-стоянна - (+45...(-75°) в зависимости от широты и времени года), а выше 35 км температура быстро растет и на верхней границе стратосферы достигает среднегодового значения около 0°С с отклонением ±20°С. Рост температуры воздуха с высотой в стратосфере объясняется поглощением солнечной радиации озоном. Наибольшая концентрация озона в зависимости от широты и времени года наблюдается на высоте 14-26 км, где плотность озона в 10 раз больше плотности его у земной поверхности. Это так называемый озоновый экран, который задерживает большую часть ультрафиолетового излучения, гибельного в больших дозах для всего живого. На верхней границе стратосферы температура испытывает резкие колебания в зависимости от времени года и широты места, связанные с колебаниями слоя озона.

Водяной пар в стратосфере содержится в ничтожном количестве, поэтому обычные облака в этом слое не образуются. Только изредка на высотах 20—25 км наблюдаются перламутровые облака. До недавнего времени полагали, что в стратосфере не происходит перемешивания воздуха и она является весьма спокойной средой. Однако новые данные свидетельствуют о том, что в стратосфере также происходят интенсивная циркуляция воздуха и его вертикальные перемещения.

Слайд 12Над стратосферой расположен переходной слой, где вертикальный градиент температуры снова

меняет свой знак (см. рисунок). Этот слой который еще слабо

изучен, называется стратопауза.Над стратопаузой расположен средний слой атмосферы - мезосфера ("мезо" - по гречески "средний"). Простирается мезосфера до высоты 80-85 км и характеризуется понижением средней температуры с высотой от 0 °С на границе со стратопаузой до (-90 °С) у верхней границы.

Наблюдения за движением метеорных следов и ракетные данные свидетельствуют о том, что скорость ветра в мезосфере достигает 150 м/с. Уменьшение температуры с высотой дает основание предполагать наличие в мезосфере интенсивного перемешивания воздуха. В ме-зосфере на высотах 82— 85 км иногда наблюдаются серебристые облака. Серебристые или мезосферные облака по своей структуре напоминают перистые облака верхней тропосферы, но они образуются гораздо выше, на высотах 70-90 км. Серебристые облака представляют скопление мельчайших частиц размером 10-4 - 10-5 см, рассеивающих солнечный свет. Эти облака образуются из метеорной пыли, которая служит ядрами кристаллизации для влаги, занесенной в мезосферу мощными выбросами действующих вулканов. В стратосфере и мезосфере заключено до 20% всего атмосферного воздуха, но этого достаточно, чтобы защи-тить нас от "звездных осколков". Размеры метеоритов в подавляющем большинстве не пре-вышают величины горошины. С огромной скоростью (от 11 до 64 км/с) под влиянием зем-ного притяжения метеориты врезаются в атмосферу планеты, раскаляются за счет трения о воздух и на высоте около 60-70 км большей частью сгорают. Если бы отсутствовала атмосфера, на Землю падали бы крупные космические осколки. Когда число метеоритов, вторгшихся в атмосферу Земли, особенно велико, создается впечатление "звездного дождя".

Над мезосферой расположена мезопауза, где вертикальный градиент температуры снова меняет свой знак (см. рисунок). Выше мезопаузы заключено менее 0.5% воздушной массы атмосферы.

Слайд 13 Выше лежит термосфера («термос» по-гречески — «теплый») — верхний слой

атмосферы, в которой температура возрастает с высотой. По косвенным данным

и результатам ракетных наблюдений температура на высоте 150 км равна примерно 220—240К, на высоте 200 км достигает 500 К, а на верхней границе термосферы превышает 1000 К (1500 °С). Рост температуры с высотой объясняется поглощением ультрафиолетовой радиации атомарным кислородом и азотом. Однако температура на указанных высотах характеризует только кинетическую энергию движения молекул. Постороннее же тело, помещенное на эту высоту, вследствие очень сильной разреженности воздуха не воспринимает от него столь высокую температуру. Температура посторонних тел (искусственных спутников Земли, космических кораблей, ракет и т. д.) на этих высотах в основном определяется поглощаемой ими лучистой энергией. По мнению специалистов термосфера не играет существенной роли в тепловом балансе нижних слоев атмосферы.В атмосфере на высотах 80-5000 км. имеется слой с высокой электрической проводимостью, образующийся в результате интенсивной ионизации воздуха космическими лучами, ультрафиолетовой и корпускулярной радиацией Солнца. Верхняя граница этого слоя достигает нескольких сотен (иногда тысяч) километров. Этот слой называется ионосферой и считается внешней частью магнитосферы Земли. Частицы ионосферы образуют очень разреженную и высокоэлектропроводную среду, что определяет специфический характер распространения в ней коротковолновых радиоволн (только благодаря наличию ионосферы возможна радиосвязь).

В ионосфере наблюдаются полярные сияния и магнитные бури. Полярное сияние - это оптическое явление, выражающееся в свечении (люминесценции) разреженного воздуха (главным образом атомов кислорода и азота). Наблюдается в высоких широтах обоих полушарий. Полярное сияние возникает при проникновении в нижнюю ионосферу заряженных частиц высокой энергии из верхней ионосферы при быстрых колебаниях интенсивности земного магнитного поля. Полосы полярного сияния всегда вытянуты вдоль магнитных силовых линий. Длительность полярных сияний — от десятков минут до нескольких суток.

Слайд 14Экзосфера (сфера рассеяния) - это внешний наиболее разреженный слой атмосферы,

получивший название от греческого слова "экзо", что значит "снаружи", ''вне".

Из этого слоя ат-мосферы происходит ускользание наиболее легких частиц (атомов водо-рода) в мировое пространство.Некоторые ученые считают, что верхняя граница зкзосферы совпада-ет с верхней границей атмосферы, другие — что экзосфера простирается до так называемой земной короны (от 2000 км до 20 тыс. км), т. е. постепен-но переходит в межпланетное про-странство. Некоторые считают, что температура в экзосфере постоянна с высотой, другие — что температура в экзосфере возрастает с высотой пред-положительно до 2000 К. В экзосфере газы находятся в весьма разреженном состоянии и частицы их, двигаясь с колоссальными скоростями, почти не сталкиваются друг с другом.

Слайд 15Азот (N2) имеет в основном вулканическое происхождение и для большинства

организмов является нейтральным. Только некоторые организмы – клубеньковые бактерии, актиноми-цеты,

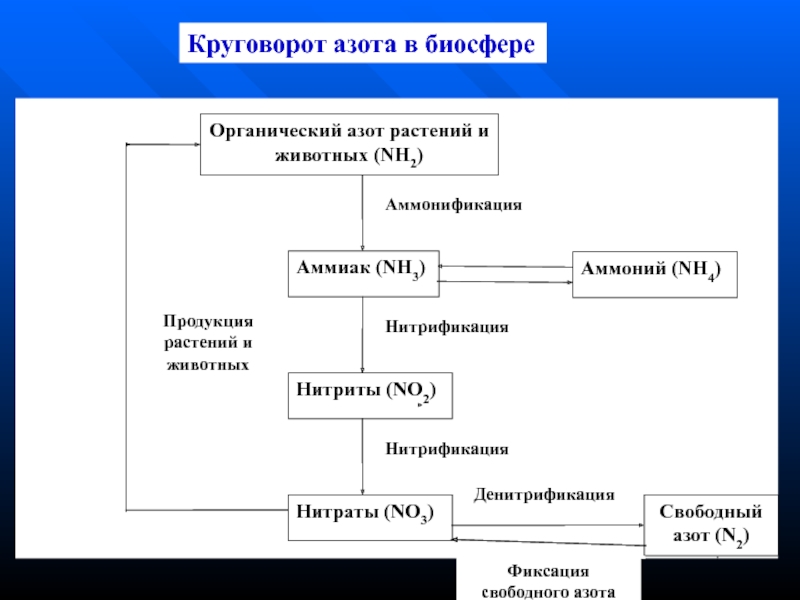

сине-зеленые водоросли – способны усваивать молекулярный азот и превращать его в нитратную форму, доступную для растительных организмов. Небольшая часть такого азота в процессе разложения детрита микроорганизмами поступает в атмосферу.Газообразные соединения азота с водородом в атмосфере - аммиак.

Аммиак (NH3) - бесцветный газ с резким удушливым запахом и едким вкусом, ядовит, сильно раздражает слизистые оболочки. Аммиак распределен в атмосфере крайне неравномерно, что связано с неравномерностью распределения его источников (наибольшая эмиссия аммиака в атмосферу происходит за счет разложения биологических веществ).

Наибольшая концентрация аммиака наблюдается над морской акваторией, где его содержание на 1-2 порядка больше, чем над сушей: над морем - 8•10-10 см•атм, а над степью - 8•10-12 см•атм. Содержание аммиака в стратосфере еще более низкое, что свидетельствует о быстром окислении этого газа. Фоновая концентрация (в %) аммиака в нижней тропосфере колеблется от 5 до 20•10-3 и время его пребывания в атмосфере (срок жизни) - до 7 дней.

Азотная кислота (HNO3). Пары азотной кислоты обнаружены как в тропосфере, так и в стратосфере, общее содержание HNO3 в вертикальном столбе атмосферы составляет 4•10-4 см•атм. Вертикальное распределение HNO3 коррелирует с распределением озона, максимум

его концентрации расположен на высоте 20-35 км. Выше 35 км HNO3 присутствует лишь в малых количествах.

Связь фотохимических процессов образования HNO3 и О3 свидетельствует о значительных пространственно-временных вариациях вертикального профиля концентрации HNO3 и общего содержания HNO3 в атмосфере.

Основной механизм удаления HNO3 - ее взаимодействие с поверхностью аэрозольных частиц с образованием нитратов.

Происхождение основных газов, входящих в состав атмосферного воздуха

Слайд 16Кислород (О2) образуется в процессе фотосинтеза растительных организмов, расходуется в

процессе дыхания живых организмов, окисления различных отходов, сжигания топлива. За

последние 50 лет израсходовано столько же кислорода, сколько за миллион лет до этого.Основными причинами такой скорости его расходования является сжигание большого количества топлива в энергетике, промышленности, автотранспорте, вырубка леса, снижение фотосинтеза из-за загрязнения окружающей среды.

Углекислый газ (СО2) - одна из важнейших переменных составных частей воздуха. Он поступает в атмосферу главным образом при вулканических извержениях, а также в результате гниения и разложения органических веществ (почвенные процессы), в процессе дыхания животных и растений и при сжигании топлива. Расходуется углекислый газ на питание растений в процессе фотосинтеза. Он хорошо поглощает и излучает длинноволновую лучистую энергию. Углекислый газ является бесцветным и безвкусным газом, который в 3.5 раза тяжелее воздуха. При обычных атмосферных условиях это устойчивый, инертный и нетоксичный газ. При высоких давлении и температуре СО2 может переходить в жидкое и твердое состояние. При нормальном атмосферном давлении и охлаждении до (-78 °С) он сублимируется в сухой лед типа снега.

СО2 является одной из сравнительно небольших по величине составляющей атмосферного воздуха и составляет 0.035% (объемные проценты) всего атмосферного воздуха. Значительно большее количество СО2 содержится в гидросфере (океане), биосфере и литосфере.

Основным регулятором концентрации углекислого газа служит океан. В океане его примерно в 100 раз больше, чем в атмосфере. Это объясняется тем, что растворимость СО2 в воде во много раз выше, чем других атмосферных газов. В результате обмена углекислым газом устанавливается динамическое равновесие между поступлением его из воздуха в воду и из воды в воздух. При этом концентрация СО2 , растворенного в воде, прямо пропорциональна концентрации СО2, содержащегося в воздухе.

Слайд 17Он хорошо растворяется в холодной воде и улетучивается в теплой.

Океан действует как насос: на полюсах он поглощает СО2, а

на экваторе выдувает его. Между атмосферой и другими земными сферами осуществляется постоянный обмен углекислым газом.Содержание углекислого газа в воздухе изменяется в зависимости от широты, местных условий, времени суток и года. В высоких широтах его меньше, чем в умеренных; над океаном меньше, чем над сушей; в дневные часы меньше, чем в ночные. Поскольку СО2 – основной парниковый газ, то рост его количества в атмосфере за последнее столетие примерно на 25% вызывает сегодня большое беспокойство.

Инертные газы (аргон, ксенон, криптон, неон) поступают в атмосферу в основном в про-цессе вулканической деятельности и на биологические процессы практически не влияют.

Твердые и жидкие частицы, взвешенные в атмосфере, называются аэрозолями. Концентрация аэрозолей может меняться в широких, пределах в зависимости от места и времени. По условиям образования все аэрозоли, поступающие в атмосферу, делятся на аэрозоли естественного и антропогенного происхождения.

Аэрозоли естественного происхождения поступают в атмосферу в результате вулканической деятельности, выветривания почвы и горных пород, лесных пожаров, жизнедеятельности и отмирания растений, волнения моря (брызги), сгорания метеоритов и многих других природных процессов.

Аэрозоли антропогенного происхождения образуются прежде всего в процессе сжигания ископаемого топлива и в других многочисленных процессах промышленной и хозяйственной деятельности человека.

По составу примеси, поступающие в атмосферу, подразделяются на газообразные, твердые и жидкие. При этом на долю газообразных веществ приходится около 90%, а на долю твердых (пыль, тяжелые металлы, минеральные и органические соединения и т. д.) - около 10%.

Атмосферная пыль способствует конденсации паров, а значит, образованию облаков, она поглощает и отражает солнечную радиацию.

Слайд 18ПОЧВЫ КАК ВАЖНЕЙШИЙ КОМПОНЕНТ БИОСФЕРЫ

Почвы являются главным компонентом биосферы, именно

они обеспечивают питание биогенными веществами растений, которые в свою очередь,

кормят весь мир консументов.Почва имеет сложный профиль в разрезе и состоит из нескольких слоев, которые формируются в результате передвижения и и превращения в ней веществ. Верхний слой называют плодородным слоем почвы или гумусовым.

Главные факторы плодородия:

Процентное содержание гумуса в гумусовом слое;

Мощность (толщина) гумусового слоя;

Химический состав почв – содержание химических элементов, биогенных веществ, микроэлементов;

Механический состав, т.е. Крупность частиц, способность к склеиванию частичек почвы (лучшей способностью к склеиванию обладают почвы, богатые гумусом);

Микробиологическая активность: микроорганизмы преобразовывают химические элементы в доступную для растений форму.

На формирование различного типа почв влияют следующие почвообразующие факторы:

климат, растительность, животные, микроорганизмы, характерные для данной климатической зоны, рельеф, почвообразующие породы.

Наиболее оптимальные условия для формирования почв сложились в зоне луговых степей, где при сравнительно ровном рельефе выпадает достаточно осадков (500-600 мм в год), обильно развивается травянистая растительность, имеющая небольшой жизненный цикл – 1-3 года. С отмиранием наземной и корневой системы растений в почву возвращается значительная часть биомассы. В лесной зоне древесная растительность имеет многолетний жизненный цикл и потребляет больше питательных веществ из почвы, чем возвращает их. Почвы этой зоны имеют гумусовый слой меньшей мощности.

Слайд 19Выпадающие осадки определяют водный режим почв и влияют на процесс

их образования:

- промывной водный режим – большое количество осадков промывает

почву до грунтовых вод , что приводит к интенсивному вымыванию продуктов почвообразования;- периодически промывной водный режим – характеризуется чередованием ограниченного промачивания почв в засушливые годы и промывания почвы во влажные годы;

непромывной водный режим – влага в почве находится в форме пара, распределяется только в верхних горизонтах и не достигает грунтовых вод (самый благоприятный режим для почвообразовательного процесса).

выпотной режим – проявляется в полупустынной, пустынной и степной зоне, где характерно преобладание восходящих потоков влаги в почвах и испарение теоретически значительно превышает количество осадков.

Типы почв

Всего в мире выделяют более 100 типов почв, только на Украине их более 40 типов.

К основным типам почв относятся следующие:

Подзолистые почвы сформировались при промывном водном режиме, распространены в таежной зоне, полесье, содержание гумуса в них не более 1-3%, мощность гумусового слоя – до 20 см.

Серые лесные почвы распространены в лесостепной зоне, сформировались в условиях периодически промывного режима, почвы богатые, гумуса в них до 4-8%, мощность гумусового слоя – 40-50 см.

Бурые лесные почвы сформировались в условиях промывного режима, распространены в зоне широколиственных лесов в Карпатах, Закарпатье, Западной Европе гумуса в них до 1-5%, мощность гумусового слоя – до 20 см.

Слайд 20Черноземы (самые богатые почвы мира) сформировались в условиях непромывного режи-ма,

распространены в зоне луговых степей. Около 60% мировых черноземов приходится

на Россию и Украину, остальные – в Канаде и Восточной Европе. Имеют темный цвет, содержат до 8-10% гумуса (иногда до 20%), мощность гумусового слоя в черноземах – 50-120 см (иногда достигает 200-250 см. Черноземы - наибольшее богатство Украины.Каштановые почвы распространены в зоне сухих степей на юге Украины и Молдавии. Они формируются в условиях непромывного режима, содержание гумуса в них 3-8%, мощность гумусового слоя 50-80 см. Из-за выпадения небольшого количества осадков в этих зонах бывают значительные недоборы урожая, а для улучшения ситуации требуется орошение.

Красноземы и желтоземы – почвы влажных субтропиков, сформировались в условиях промывного режима, распространены в Закавказье, Китае, Японии. Содержание гумуса – до 5-6%, мощность гумусового слоя – до 20 см.

Коричневые почвы сухих субтропиков сформировались при непромывном режиме, распространены на юге Европы, севере Африки, юге Крыма, гумуса содержат до 4%, мощность гумусового слоя – до 40 см.

Красные, желтые, оранжевые почвы (имеют такой оттенок цвета из-за присутствия в них соединений железа) формируются при промывном режиме в условиях обильных осадков (до 2000 мм в год) и высокой температуры в зоне дождевых тропических лесов. Эти почвы бедные, маломощные, содержание гумуса в них – до 1%, мощность гумусового слоя – до 7 см. Это объясняется тем, что отмирающая биомасса при таком климате быстро разлагается микроорганизмами и вовлекается в биологический круговорот.

Сероземы – почвы пустынь и полупустынь формируются при выпотном режиме, содержание гумуса в них – до 1%, мощность гумусового слоя – до 5-10 см. Такие почвы требуют постоянного орошения.

Слайд 21Живые организмы, населяющие биосферу, составляют живое вещество планеты. Взаимодействие воздуха,

воды, горных пород и живых организмов обусловило формирование почв и

осадочных пород.Круговороты веществ в природе

Основные круговороты веществ в природе: круговорот воды, геологический (большой) и биологический (малый).

Круговорот воды. На Земле постоянно происходит перенос воды в масштабе всей планеты, главным образом между океаном и сушей. Первым, кто осознал все огромное значение круговорота воды на Земле был знаменитый английский астроном Э. Галлей.

Вода испаряется с поверхности океанов, морей, рек, озер, суши и возвращается на эти же территории или переносится воздушным потоком на большие расстояния и выпадает в виде осадков.

В целом на планете общий объем осадков равен объему испарившейся воды. На континенте выпадает больше осадков, чем испаряется, разность составляет речной сток. С поверхности океана больше испаряется воды, чем выпадает осадков, разница пополняется речным стоком. Весь запас воды на Земле распадается и восстанавливается ~ за 2 млн. лет.

Осадки, выпадающие на землю, разделяются на три части:

Первая часть стекает по поверхности земли и образует поверхностный сток (очень важный показатель). По поверхности вода стекает в ручьи, реки, направляющиеся в океан. Поверхностный сток содержит в своем составе частицы почвы, растворенные химические элементы, детрит, гумус, иногда он очень загрязнен, но в природных экосистемах величина его невелика. В связи с хозяйственной деятельностью (вырубка лесов, распашка степей и т. д.) величина поверхностного стока значительно увеличилась, что вызвало массу экологических проблем.

Слайд 22 Вторая часть осадков впитывается в почву, удерживается

в ее капиллярах и используется растительностью в процессе фотосинтеза или

испаряется в атмосферу наземной частью растений (транспирация).Третья часть осадков впитывается почвой, просачивается на глубину, заполняет трещины, поры грунтов и образует подземные воды, которые вымывают растворимые минералы горных пород и выносят их в водные объекты.

Круговорот воды постоянно очищает и пополняет пресноводные системы т. к. с осадками выпадает пресная вода, очищенная при испарении.

Геологический круговорот веществ обусловлен взаимодействием солнечной энергии с глубинной энергией Земли и осуществляет перераспределение веществ между биосферой и более глубокими горизонтами Земли.

Осадочные горные породы, образованные за счет выветривания магматических пород, в подвижных зонах земной коры вновь погружаются в зону высоких температур и давлений. Там они переплавляются и образуют магму – источник новых магматических пород. После поднятия этих пород на земную поверхность и действия процессов выветривания, вновь происходит трансформация их в новые осадочные породы. Геологический круговорот происходит не по кругу, а по спирали, т. е. новый цикл круговорота не повторяет в точности старый, а вносит изменения (см. Рис. на следующем слайде).

Слайд 23Изверженные породы

Изверженные породы

Осадочные

породы

Магма

Метаморфические породы

Солнечная

энергия

Выветривание, перенос,

Отложение, окаменение

Кристаллизация

Метаморфизм

Переплавление

Энергия

Земли

N2, SO2,

H2S

и др.

Большой геологический круговорот

Слайд 24Биологический круговорот.

Живые организмы состоят из тех же

химических элементов, что и вода, воздух, минералы горных пород и

почв. В живых организмах их обнаружено более 30. Преобладают в составе живых организмов кислород, водород, углерод, кальций, сера и другие химические элементы. Разница лишь в сложности молекул и количестве химических элементов: одних больше в живых организмах, других – во внешней среде.Молекулы воды, составляющих воздуха, почвенных минералов, относительно просты, а живых организмов – очень сложны, некоторые состоят из миллионов атомов.

Биологический круговорот – это круговая циркуляция химических элементов между живыми организмами и внешней средой. Заключается она в поступлении химических элементов из почвы, гидросферы и атмосферы в живые организмы; превращении в них поступивших элементов в сложные органические соединения, а затем возврат этих элементов с отмершими организмами в почву, атмосферу и гидросферу через звено редуцентов.

Продуценты строят свой организм из простых неорганических соединений, преобразуют их в сложные органические соединения; консументы аналогичные преобразования начинают с более сложных соединений; редуценты высвобождают химические элементы, связанные в сложной органике, благодаря чему они снова могут включаться в круговорот.

Этот круговорот для жизни биосферы – главный, живое вещество поддерживает жизнь на нашей планете, обеспечивая круговорот веществ.

Каждый химический элемент, входящий в состав живых организмов, совершает биологический круговорот в биосфере.

В качестве примера на следующем слайде приведен круговорот азота.

Слайд 26Человек в биосфере. Взаимоотношения человек – природная среда.

Миллиарды лет геосфера

Земли оставалась абиотической (неживой) средой где происходил круговорот веществ в

виде химических и физических процессов.Первые остатки жизни, найденные в слоях литосферы, образовались около 3,5-4 млрд. лет назад.

Современный вид Земли – результат деятельности живых организмов. Благодаря их постоянному взаимодействию с минеральными элементами среды возникла биосфера.

Современный состав атмосферы сильно отличается от начального. Первичная атмосфера не содержала кислорода, была богата углекислым газом, метаном, водородом, парами воды, различными соединениями азота. Благодаря фотосинтезу растений и некоторых бактерий, перерабатывающих углекислый газ в органические вещества, газовый состав атмосферы изменился до современного.

Живые организмы воздействовали также на минералы, что способствовало образованию почв состав и структура которых также менялись со временем.

Взаимоотношение общества и природы условно делят на 4 стадии:

1-я стадия – от момента возникновения человека до позднего палеолита (около 40 тыс. лет назад. Основной источник энергии в этот период – мускульная сила. Первобытные люди с их примитивными орудиями труда вписывались в природную среду не нарушая ее равновесия.

2-я стадия - от позднего палеолита до XVIII века. Человек стал причиной исчезновения некоторых видов животных (мамонт, гигантский олень, пещерный медведь и др.). Интенсивно развивалось земледелие, скотоводство, ремесло, строительство поселений.

Наибольшее воздействие на природу оказало использование огня. В начале этого периода Земля была на 90-95% покрыта лесами, а в конце – менее чем на 50%.

Слайд 273-я стадия - XVIII век – середина XX века. Период

активного развития науки, техники, энергетики, роста численности, хищнического использования природных

ресурсов. Основные принципы развития общества – борьба с природой, покорение и господство над ней и уверенность, что природные ресурсы неисчерпаемы.4-я стадия - середина XX века – настоящее время. Период характеризуется развитием глобального эологического кризиса. Резко возросла численность населения Земли, масштабы человеческой деятельности превзошли даже масштабы могущественных стихийных явлений.

Появление человека в природной среде

Сходство человеческого организма с животным подтверждается подобным:

- вещественным составом организмов;

- строением организмов;

- стадиями развития организмов;

- работой внутренних органов;

природными условиями жизни.

Главные отличия заключаются:

- в наличии непрерывно увеличивающейся способности разумного восприятия окружающего мира, логического анализа отдельных, конкретных предметов и явлений, обобщения их в общие понятия и законы и передачи информации не генетическим путём;

- в обладании речью и способности к общению с ее помощью;

- в способности к разумному труду;

- в неограниченных потребностях;

- в сознательном разрушении природных систем;

- в убийстве себе подобных.

Слайд 28 Причины появления предка человека («человека умелого») в

Восточной Африке около 2 млн. лет назад связывают с выходом

на поверхность земли залежей урановых руд т.е. с повышенной радиацией которая вызывала быстрые качественные изменения (мутацию) в обезьяноподобном живом организме. Этого человека назвали австралопитеком (южной обезьяной). Новый вид живого был слаб физически и плохо приспособлен к окружающей среде. Совершенствование и использование разума, речи, труда, общественных объединений возникли и развивались далее как естественная форма преодоления жизненных противоречий первобытного человека со сложной и опасной для него природной средой.Следующие предки человека - питекантроп (обезьяночеловек), живший 0,5 млн. лет назад, неандерталец (названный по месту нахождения остатков в долине Неандерталь в Германии), живший 150-40 тыс. лет назад не истребляли зверей и птиц, а занимались мелким промыслом животных и собирательством растений. Жизнь этих предков человека полностью вписывалась в природные законы развития. В то время первобытному человеку необходимо было удовлетворять в основном только свои биологические потребности. Считается, что на этом этапе закончились генетические изменения в организме человека.

Относительно быстрый рост численности первобытного человека и, в связи с этим, обеднение доступных видов ресурсов промысла и собирательства, заставил человека выжигать растительность для ее лучшего роста и увеличения продуктивности. Это было первое вмешательство человека в природные процессы, первый экологический кризис природной среды. Необходимо отметить, что человек в это время живет исключительно в природной среде, но уже появляется и социальная среда.

Объединение человека в первые общественные организации, выработанные техника и орудия массовой охоты на крупных животных привели к уже заметному нарушению природной среды, истреблению крупных позвоночных – экологическому кризису.

Слайд 29 Став охотником 40-15 тыс. лет назад, человек

разумный, кроманьонец ( остатки найдены в пещере Кро – Маньон

во Франции ), противопоставил себя природе.Последующая нехватка пищевых ресурсов заставила человека перейти к новому виду трудовой деятельности, к сельскому хозяйству - примитивному поливному земледелию, одомашниванию и выращиванию животных и вести для этого оседлый образ жизни. В это время появляется уже измененная человеком среда, природохозяйственная, развивается социальная и появляются зачатки экономической среды.

Поливное земледелие позволило резко повысить выработку пищевых ресурсов, но оно же, в дальнейшем, привело к засолению почв и прекращению этого примитивного земледелия и, таким образом, к следующему экологическому кризису.

Стремительно растущее народонаселение земли необходимо было обеспечить пищей – человек придумал и стал развивать неполивное земледелие. Это хозяйствование вызвало в дальнейшем разрушение природных систем и резкое снижение растительных ресурсов, т.е. опять наступил экологический кризис. Он, в свою очередь, вызвал научно-техническую революцию, которая разработала и стала применять интенсивное хозяйствование. Этот вид хозяйствования с нарастающей силой стал использовать природу. В это время стали быстро увеличиваться природохозяйственная и хозяйственные среды, уже определилась и стала так же развиваться социально-экономическая среда. Результат этой деятельности – современный кризис глобального разрушения биосферы.

Его можно назвать и кризисом редуцентов т.к. эта группа живых организмов уже не способна полностью очистить биосферу от выбросов антропогенных продуктов. Именно с этого момента естественные процессы жизни в природной среде и, в еще большей степени, в природохозяйственной и хозяйственной средах были нарушены.

Слайд 30Жизнь и трудовая деятельность человека в природной среде

Научно – техническая революция и интенсивное хозяйствование на первый план

выдвинули удовлетворение не физических, нравственных и духовных потребностей человека, а безгранично растущих социально-экономических потребностей.Главной социальной целью становится материальное производство, задачи развития человека как личности не принимаются во внимание. Достижения человека стали определятся совокупной ценностью производимых товаров и услуг. Предприниматель стремиться производить как можно больше товаров и услуг, обеспечивающих его прибыль и формировать потребительскую психологию общества необходимую для получения еще большей прибыли и своего промышленного развития (индустрии), а потребитель приобретать все новые товары и услуги считающиеся престижными. В таком обществе природа становится только нужной вещью, предметом для человека, ее перестают воспринимать как сложную систему обеспечивающую жизнь биосферы и самого человека.

Современный научно-технический прогресс нацелен на эксплуатацию новых научно-технических идей, которые, в свою очередь направлены на эксплуатацию природы. Прибавочную стоимость товаров и услуг (присваиваемую предпринимателем в виде своего дохода) обеспечивает в таком обществе не только физический труд рабочих и духовный труд интеллигенции, но и эксплуатация природы. Причем, сверхприбыль приносят наиболее загрязняющие и разрушающие природу производства.

Расширяясь, индустриальная система вышла за рамки отдельных государств и сформировала транснациональные корпорации, которые распространили экологическое давление на весь мир. При этом, осложнение экологической ситуации в развивающихся странах происходит за счет экспорта из развитых стран наиболее вредных для природной среды производств и отходов.

Слайд 31Основные природно-социальные проблемы,

связанные с деятельностью человека в биосфере

Природные энергетические, массообменные и информационные процессы складывались в биосфере

миллиарды лет. За это время она стала саморегулирующейся системой способной поддерживать свою стабильность при определенном воздействии геофизических и космических сил. Научно-техническая революция привела к тому, что стали превышаться все допустимые нарушения экологических факторов созданных живыми организмами. Сегодня площадь нарушенных экосистем на поверхности суши превышает 60%, а это приводит к потере около 30% первичной продукции. В антропогенное потребление забирается 40% глобальной продукции, 10% поступает человеку, а 30% - на питание популяций сопровождающих человека и не входящих в естественные экосистемы (крыс, тараканов, ворон, сорняков и разных микроорганизмов).По причине замены естественных экосистем агроценозами (прежде всего леса) теряется около 12% первичной продукции, при этом резко нарушаются газообменные и водообменные процессы биосферы. Эти факты говорят о том, что деятельность человека разрушает природные циклы и не дает возможности восстанавливаться уже большей части природных систем, отвечающих за биорегуляцию.

В тоже время, биомасса человека, культурных животных и растений, не способных к биотической регуляции достигла 20%.

Человек для удовлетворения своих потребностей забирает ежегодно около 300 млрд. т. природного сырья, а создает конечный продукт который составляет лишь первые проценты от этой массы. Оставшиеся после производства отходы поступают в биосферу. В них 2,5% газообразных отходов, 4% жидких, а остальные - твердые, из которых 2% опасные (токсичные, канцерогенные, мутагенные).

Слайд 32 По количеству поступления отходов на поверхность земли

деятельность человека в последние десятилетия сравнима с геофизическими процессами. Этот

технический результат уже не вписывается в естественный биогеохимический круговорот, живое вещество уже не в состоянии включить переработку антропогенных выбросов в свои пищевые цепи. Они становятся загрязнителями и разрушителями природных систем.Промышленная деятельность нарушила и энергетические процессы, она ответственна за превышенное в 5 раз антропогенное изъятие энергии из энергетического потока в пищевых цепях и за сверхдопустимые выбросы в биосферу тепловой энергии. Повышение естественной температуры биосферы приводит к катастрофическим последствиям изменения циркуляции атмосферы и течений океана, возмущений в литосфере.

Уничтожение многих видов живого, разрушение естественных экосистем и создание искусственных, привело к потере биоразнообразия природной среды и уменьшению информации по биотической регуляции природных систем биосферы.

Идя по пути удовлетворения своих безграничных потребностей, человек разрушает не только природу, но и свою экологическую нишу и свой геном, например, в генетической программе человека записаны запрет на убийство особей своего рода и оптимальная плотность населения, не соблюдающиеся в настоящее время.

Современное общество характеризуется не только разрушением природной среды, но и резким неравенством присвоения природных ресурсов – 20% населения мира присваивает 80% природных ресурсов. Это неравенство разделяет мировое общество на бедных и богатых, что, в свою очередь, порождает экологические и большинство социальных проблем.

Слайд 33 Половина бедняков мира на плохих землях занимается

сельским хозяйством и не имея средств на увеличение и сохранение

плодородия почв быстро разрушает природную среду. Другая половина проживает вокруг больших городов, она не обеспечена водоснабжением, энергией, канализацией и, как и первая, медицинским обслуживанием, доступными лекарствами, образованием и многим другим. Это также приводит к разрушению природной среды и популяции человека.Сложившаяся социально-экономическая система привела к обогащению некоторых стран и обнищанию других. Мировое общество становится беднее, разрыв между бедными и богатыми странами, как и между бедными и богатыми людьми, все время увеличивается. Даже во многих «благополучных странах» у 19 - 40% населения от года к году ухудшаются экономические условия. В тоже время личное состояние примерно 400 человек превышает суммарный доход стран население которых составляет 45% от мирового.

В деятельности человека определилось стремление к господству, к власти в экономической, политической и идеологической областях и, в первую очередь, над природой. Обладая способностью накопления, осмысливания и ускоренной передачи информации не генетическим путём, создавая антропогенные природно-хозяйственные, хозяйственные и социально-экономические среды, человек стал нарушать свои генетические программы. Противопоставляя себя природе, своей биологической сущности, используя выработанные им самим идеологию, религию, экономику, человек допускает сознательное нарушение природного запрета на убийство себе подобных. В ХХ веке произошли самые кровавые войны, разработаны самые страшные виды оружия. В настоящее время ведутся не менее жестокие локальные и экономические войны, проявляется массовая жестокость, терроризм.

Все эти процессы не только безжалостно нарушают природу, но и уничтожают человека как вид и социум.

Слайд 34Проблемы антропогенного нарушения природной среды на примере парникового эффекта

Деятельность человека приобрела такие масштабы, что встал вопрос о

непреднамеренном воздействии хозяйственной деятельности человека на окружающую среду. Влияние оказывают следующие, принявшие глобальный характер процессы:— распахивание огромных массивов земли, вызывающее изменение альбедо (отношения количества отраженной радиации к общему количеству радиации,падающей на данную поверхность), быструю потерю влаги, подъем пыли в атмосферу;

— уничтожение лесов, особенно тропических, влияющее на воспроизводство кислорода, изменения альбедо и испарения;

— перевыпас скота, превращающий степи и саванны в пустыни, в результате чего меняется альбедо, иссушается почва;

— сжигание ископаемого органического топлива и поступление в атмосферу СО2, СН4;

— выбрасывание в атмосферу промышленных отходов, меняющих состав атмосферы, увеличивающих содержание радиационно-активных газов и аэрозолей.

Последние два процесса увеличивают парниковый эффект.

Особую тревогу вызывает прогрессирующее увеличение СО2, фторхлоруглеводородов, метана, закиси азота и озона, которые создают парниковый эффект. Оценки, сделанные в 2001 г., показывают, что в атмосфере с 1750 г. по 2000 г. увеличились концентрации угле-кислого газа (СО2) — на 31%, метана (СН4) - на 151%, закиси азота (NO2) - на 17%.

Слайд 35 С 1995 г. продолжается рост малых газовых примесей, также оказывающих

парниковое воздействие и содействующих уменьшению содержания озона. Увеличение концентрации этих

газов дает радиационное повышение температуры атмосферы.С другой стороны, выбрасываемый в атмосферу естественный (извержения вулканов) и антропогенный (выбросы хозяйственной деятельности) аэрозоль способствует понижению температуры атмосферы. Однако отдельные вулканические извержения не имеют долговременного действия, но антропогенный аэрозоль, выбрасываемый постоянно в индустриальную эпоху, увеличивает концентрацию аэрозоля и главным образом SO2, особенно в средних широтах Северного полушария. Кроме этих радиационных воздействий нужно учитывать и изменение притока солнечной радиации, который с 1750 г. увеличился на 0,3 Вт/м2.

Все перечисленные радиационные воздействия вносят различный вклад в изменение климата, приводящий либо к потеплению, либо к похолоданию. Причем пространственный масштаб этого вклада разный: изменение притока солнечной радиации или увеличение концентрации СО2 действуют глобально, а антропогенные выбросы аэрозоля сначала имеют локальное распространение и действуют локально.

СО2 и другие радиационно-активные газы благодаря парниковому эффекту приводят к нагреванию поверхности Земли и нижней атмосферы, а это, несомненно, приведет к изменению климата. Чтобы представить, что будет с климатом в дальнейшем, важно оценить величину выброса этих газов в атмосферу. Величина выброса СО2 в атмосферу зависит от сжигания ископаемого топлива (нефти, газа, угля), и с высокой степенью вероятности будет определять рост концентрации СО2 в атмосфере в XXI столетии.

Выброс в атмосферу парниковых газов и аэрозолей зависит от развития человечества в XXI в., который в свою очередь будет определяться демографическими, экономическими и технологическими факторами. В соответствии с некоторыми из сценариев концентрация СО2 в атмосфере к 2100 г. может достичь 540—970 млн-1, т.е. ее концентрация будет на 90—250% больше, чем в доиндустриальное время.

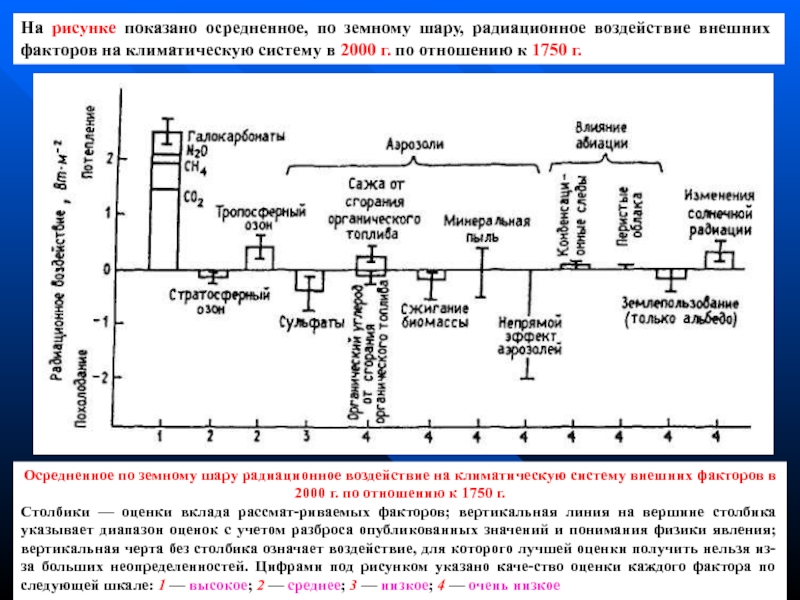

Слайд 36На рисунке показано осредненное, по земному шару, радиационное воздействие внешних

факторов на климатическую систему в 2000 г. по отношению к

1750 г.Осредненное по земному шару радиационное воздействие на климатическую систему внешних факторов в 2000 г. по отношению к 1750 г.

Столбики — оценки вклада рассмат-риваемых факторов; вертикальная линия на вершине столбика указывает диапазон оценок с учетом разброса опубликованных значений и понимания физики явления; вертикальная черта без столбика означает воздействие, для которого лучшей оценки получить нельзя из-за больших неопределенностей. Цифрами под рисунком указано каче-ство оценки каждого фактора по следующей шкале: 1 — высокое; 2 — среднее; 3 — низкое; 4 — очень низкое

Слайд 37Целостность биосферы как глобальной экосистемы земли

Биосфера –

особая оболочка Земли, содержащая всю совокупность живых организмов и ту

часть вещества планеты, которая находится в непрерывном обмене с этими организмами.Все компоненты ( верхние горизонты литосферы, рельеф, климат, воды, почвы, биота) биосферы находятся в сложном взаимодействии, образуя однородную по условиям развития единую систему. Главный источник энергии для биосферы – солнечная радиация, она обеспечивает фотосинтез, круговороты химических элементов, является источником первичной продукции. Продуктивность биосферы складывается из продуктивности различных экосистем.

Целостность биосферы обусловлена непрерывным обменом вещества и энергии между ее составными частями.

Биосфера – это целостная глобальная, развивающаяся, саморегулирующаяся экосистема и от ее целостности зависят все живые организмы на Земле, в том числе и человек.

Основой устойчивости биосферы является биологическое разнообразие составляющих ее экосистем.

Высшая стадия развития биосферы – ноосфера.

Ноосфера – это сфера взаимодействия человека и общества в пределах которой разумная человеческая деятельность становится главным, определяющим фактором развития.

Другими словами, ноосфера – окружающая человека среда, в которой природные процессы обмена веществ и энергии контролируются обществом.