Разделы презентаций

- Разное

- Английский язык

- Астрономия

- Алгебра

- Биология

- География

- Геометрия

- Детские презентации

- Информатика

- История

- Литература

- Математика

- Медицина

- Менеджмент

- Музыка

- МХК

- Немецкий язык

- ОБЖ

- Обществознание

- Окружающий мир

- Педагогика

- Русский язык

- Технология

- Физика

- Философия

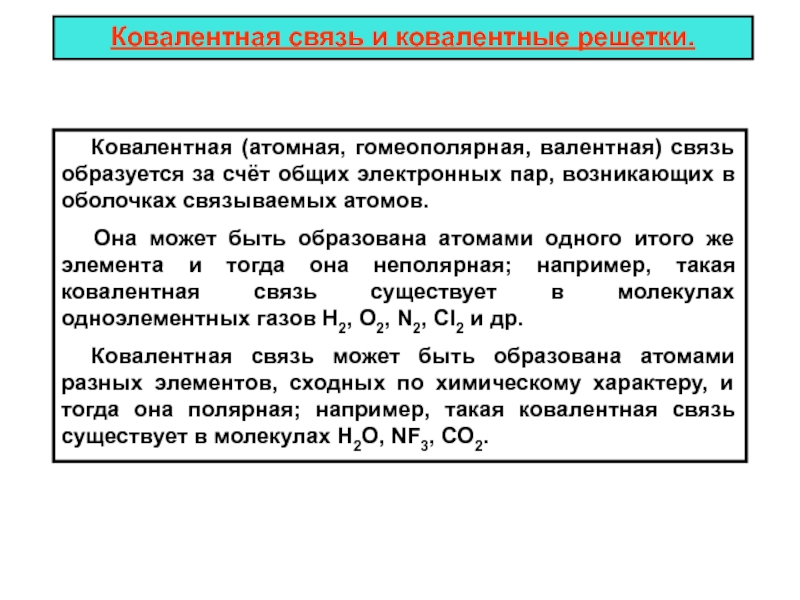

- Химия

- Шаблоны, картинки для презентаций

- Экология

- Экономика

- Юриспруденция

Москва 2007 г. История государственного управления в России Альбом наглядных

Содержание

- 1. Москва 2007 г. История государственного управления в России Альбом наглядных

- 2. Слайд 2

- 3. Слайд 3

- 4. Слайд 4

- 5. Тема 1. Введение. Предмет

- 6. Тема 10. Реформы и контрреформы государственного управления

- 7. Введение. Предмет и задачи курсаТема 1

- 8. Слайд 8

- 9. Слайд 9

- 10. *) Данная периодизация, как и всякая другая,

- 11. Слайд 11

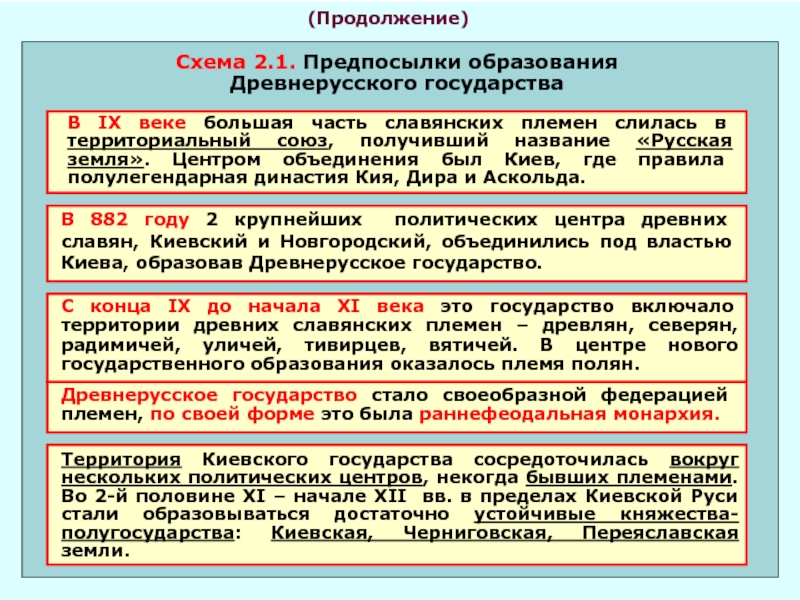

- 12. (Продолжение)

- 13. Тема 2Становление государственности и государственного управления в Киевской Руси.

- 14. (Продолжение)

- 15. Схема 2.2. Основы становления государственности в Киевской

- 16. Схема 2.3. Система государственного управления в Киевской Руси

- 17. Выводы2. В 70-х гг. XI в. появляется

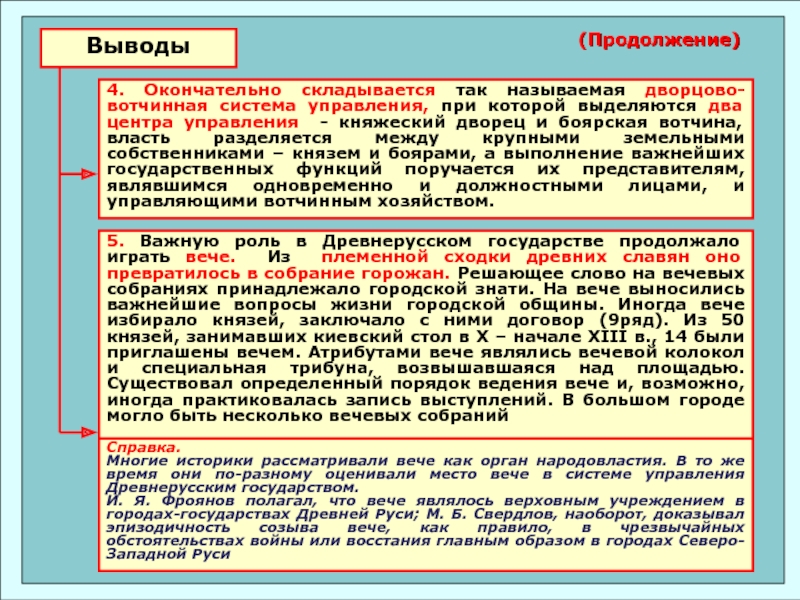

- 18. Выводы4. Окончательно складывается так называемая дворцово-вотчинная система

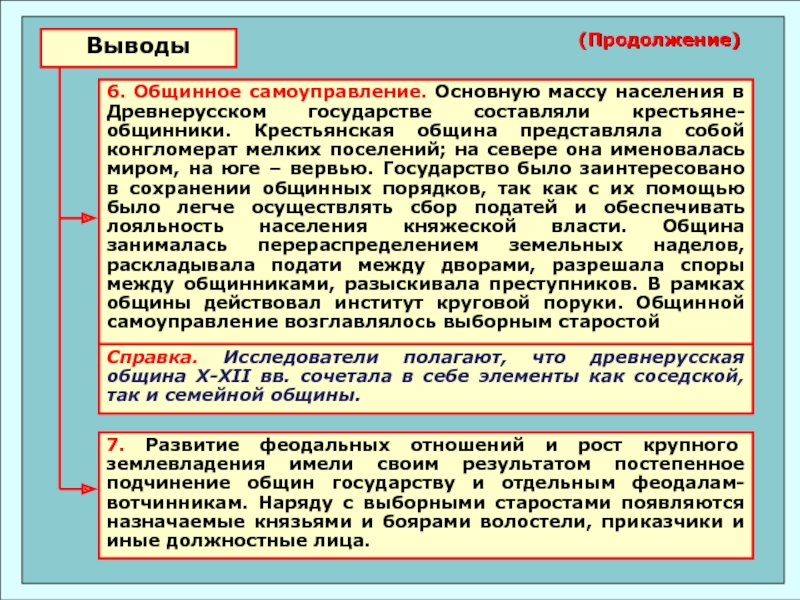

- 19. Выводы6. Общинное самоуправление. Основную массу населения в

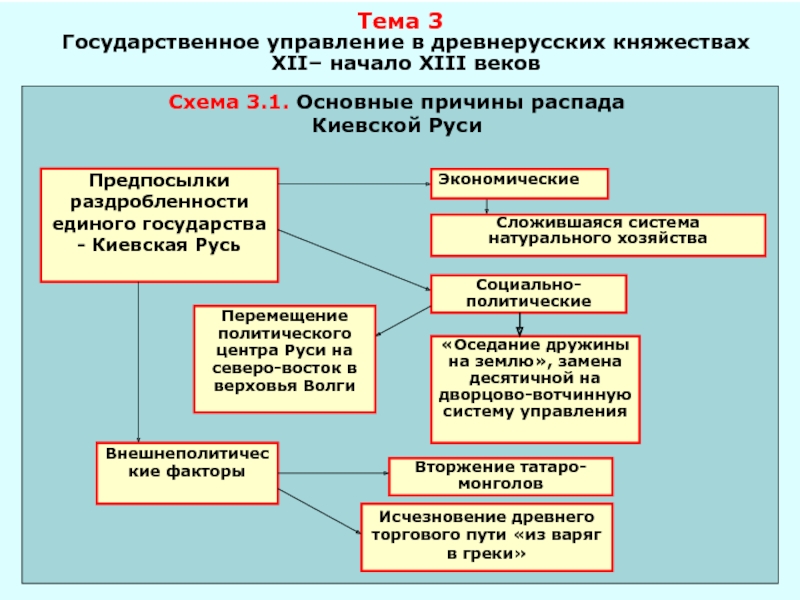

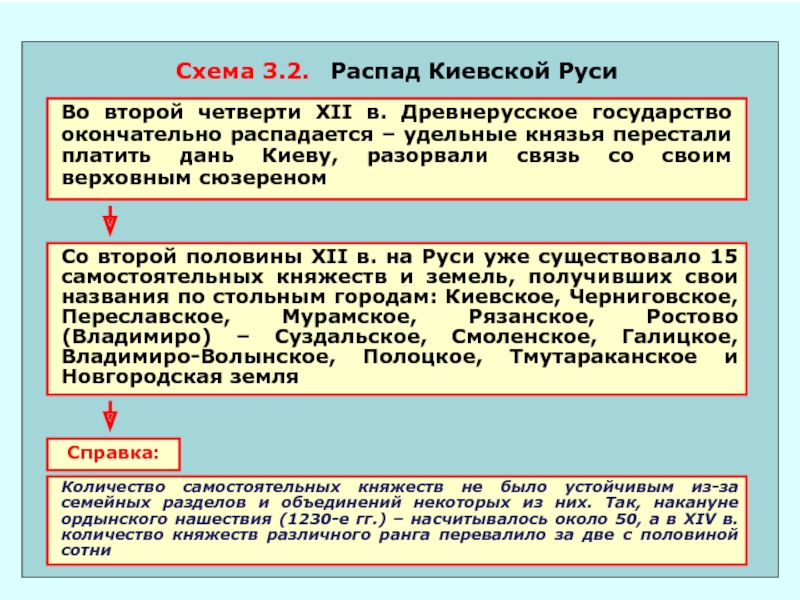

- 20. Тема 3Государственное управление в древнерусских княжествах XII– начало XIII веков

- 21. Слайд 21

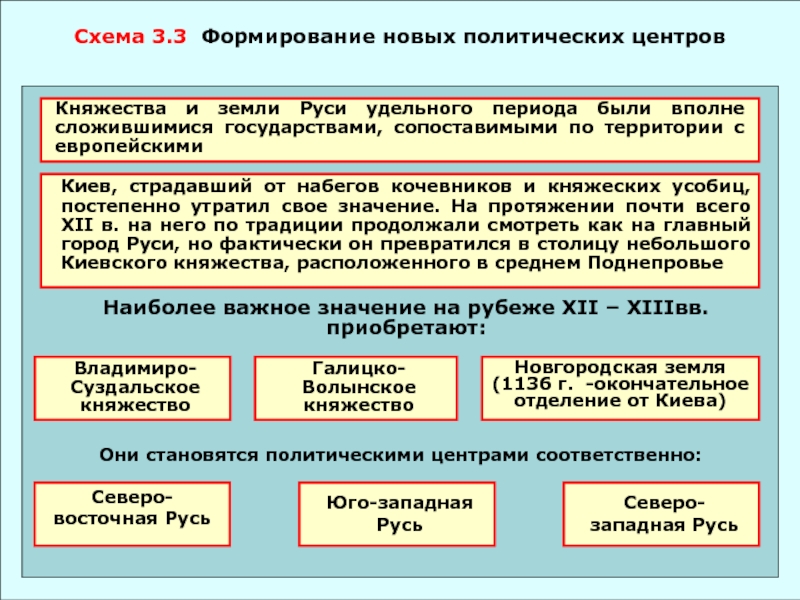

- 22. Схема 3.3 Формирование новых политических центровКняжества и

- 23. (Продолжение)Схема 3.3 Формирование новых политических центров

- 24. Слайд 24

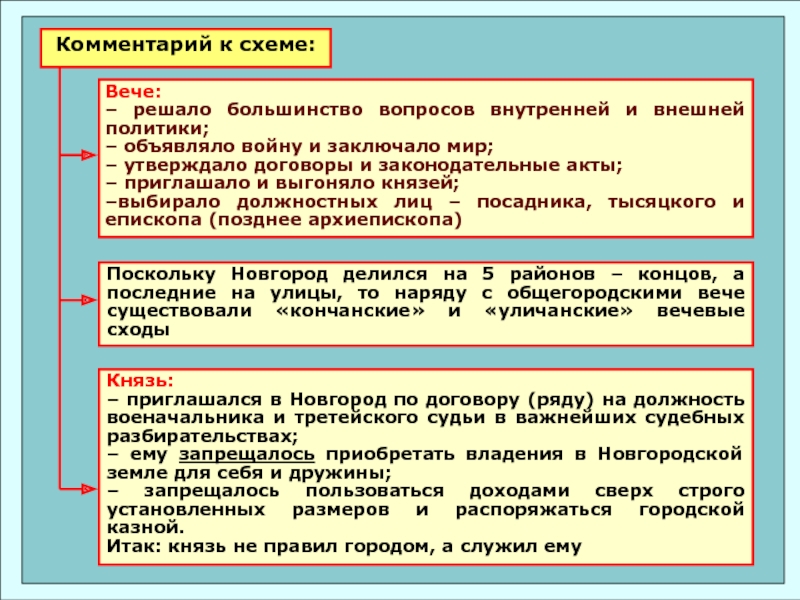

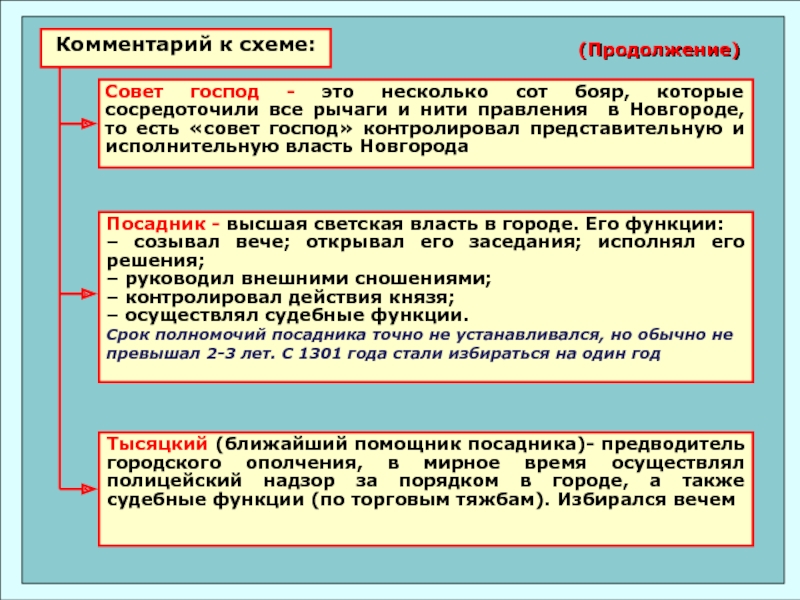

- 25. Комментарий к схеме:Посадник - высшая светская власть

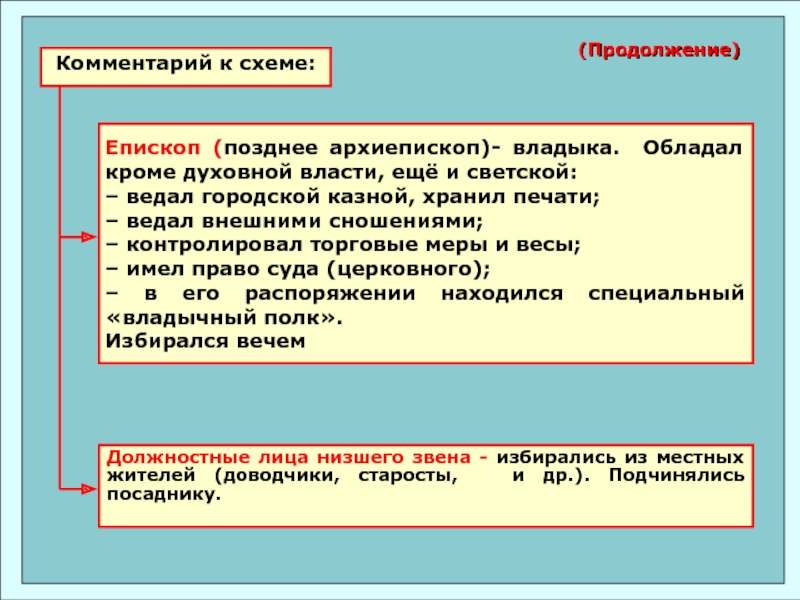

- 26. Комментарий к схеме:Должностные лица низшего звена -

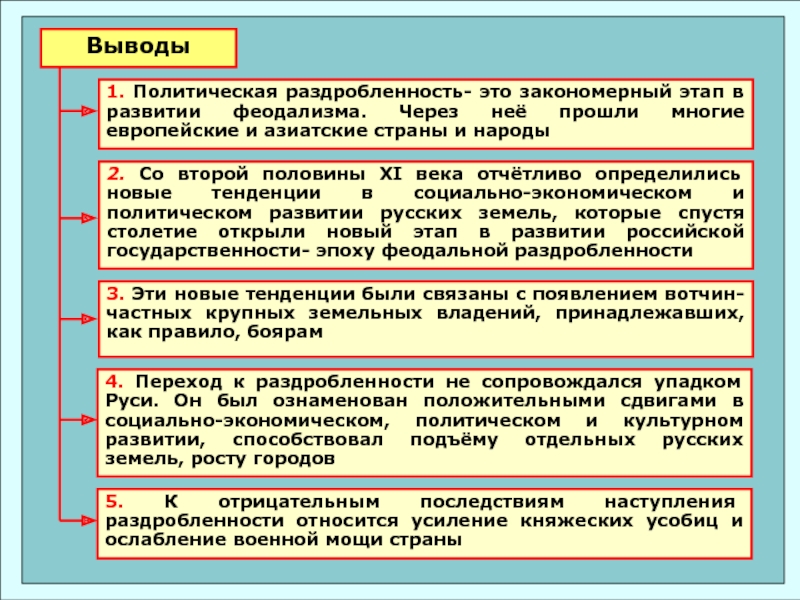

- 27. Выводы1. Политическая раздробленность- это закономерный этап в

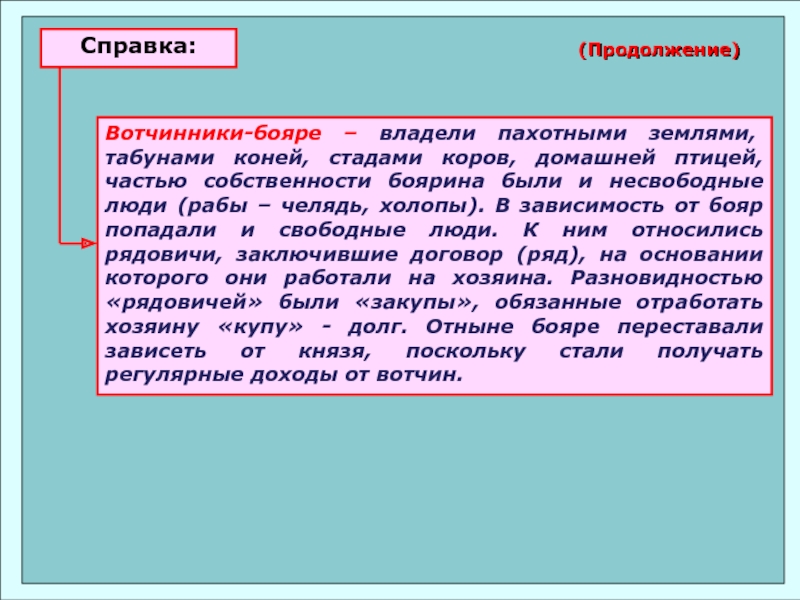

- 28. Справка: Вотчинники-бояре – владели пахотными землями, табунами

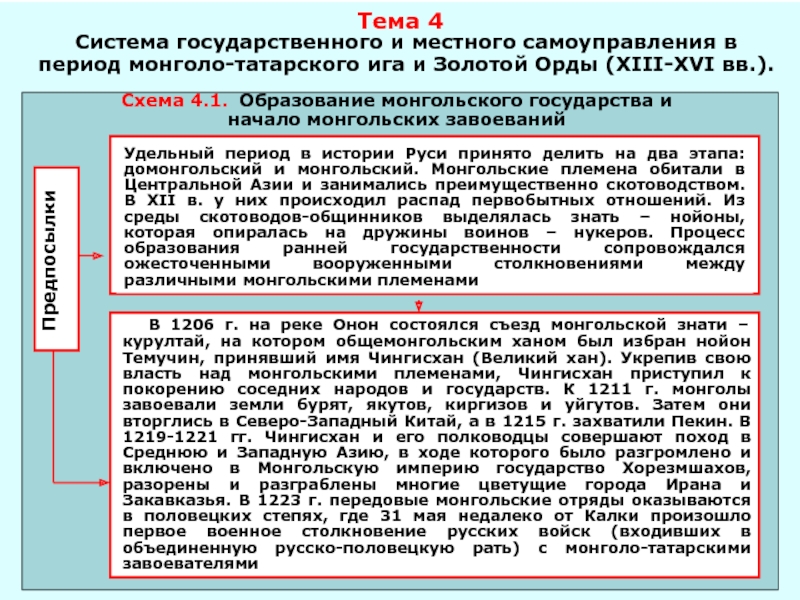

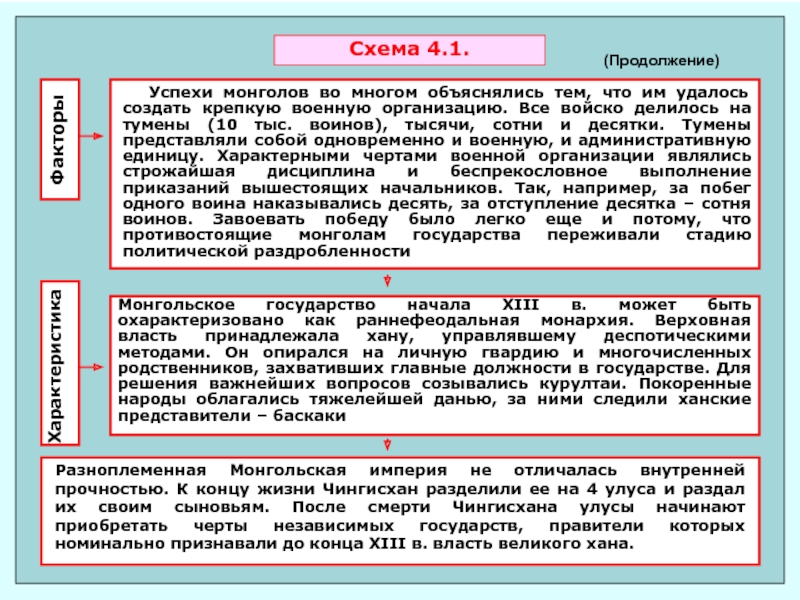

- 29. Тема 4Система государственного и местного

- 30. Слайд 30

- 31. Слайд 31

- 32. Слайд 32

- 33. Слайд 33

- 34. Слайд 34

- 35. Слайд 35

- 36. Слайд 36

- 37. Слайд 37

- 38. Слайд 38

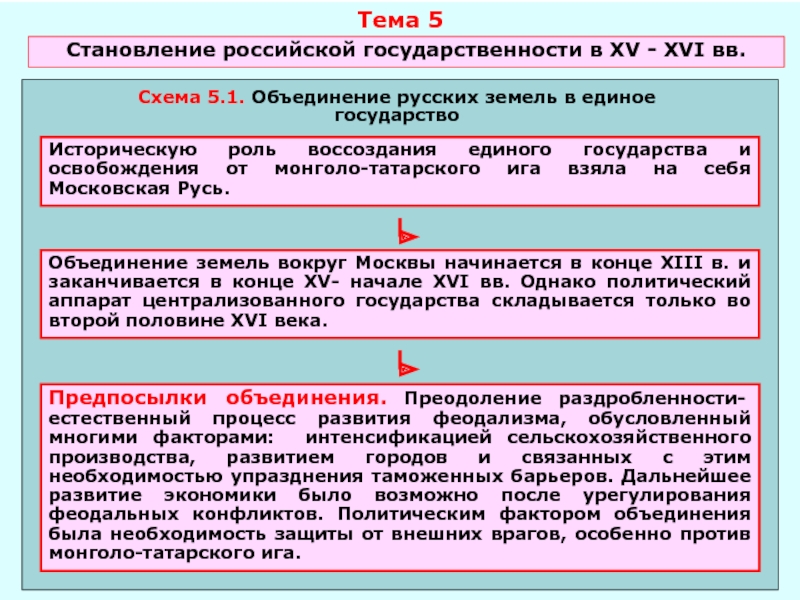

- 39. Тема 5Становление российской государственности в XV - XVI вв.

- 40. Слайд 40

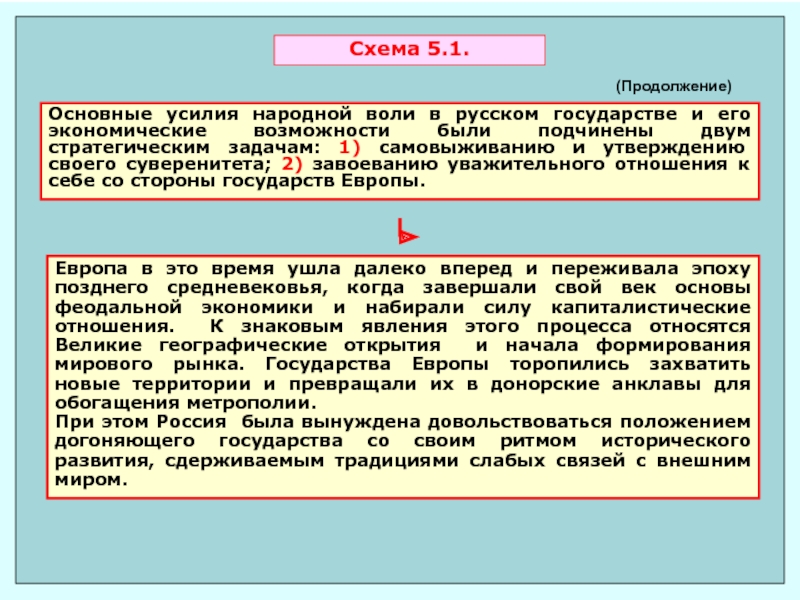

- 41. Схема 5.2. Направления и этапы процесса образования

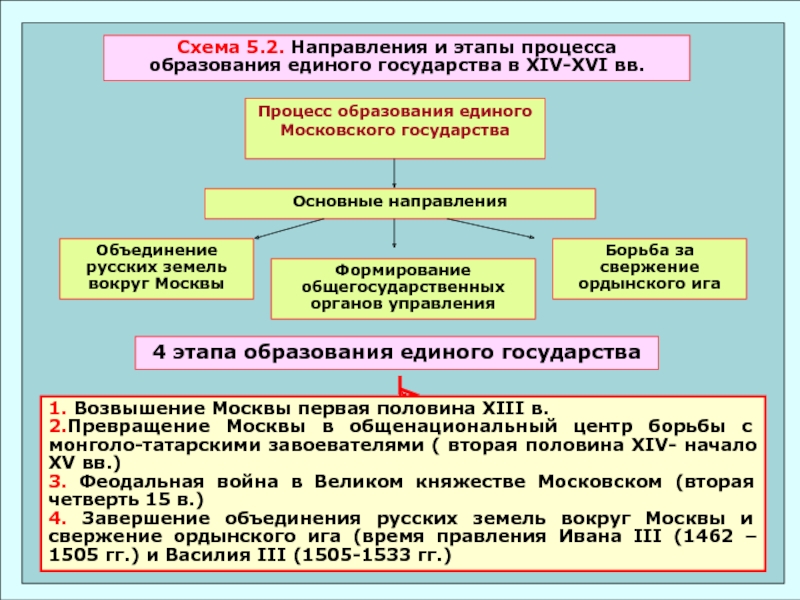

- 42. Схема 5.3. Структура государственного управления в сословно

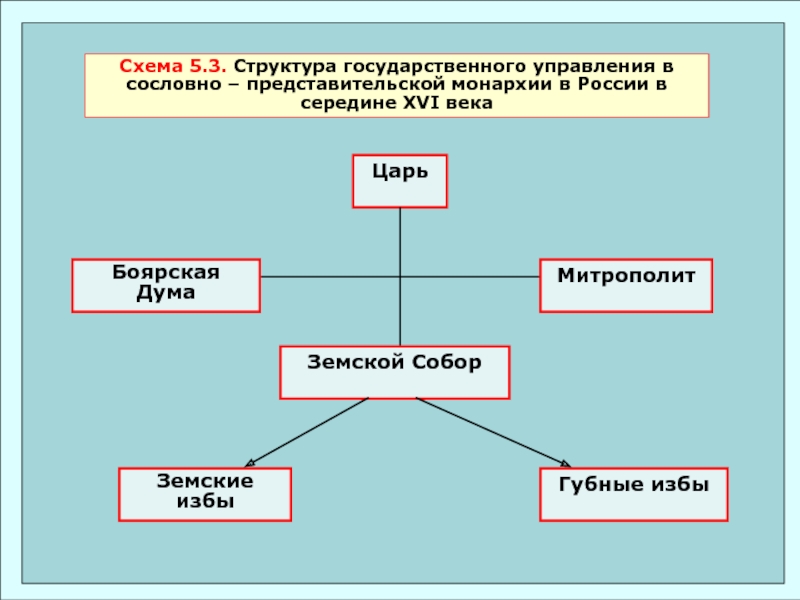

- 43. Схема 5.4. Процесс формирования приказов (Центральных органов управления)«ПРИКАЗ»(разовое поручение)«ПУТЬ»(постоянное поручение, «отрасль» управления)«ИЗБА»(канцелярия)«ПРИКАЗ»(центральное государственное учреждение)

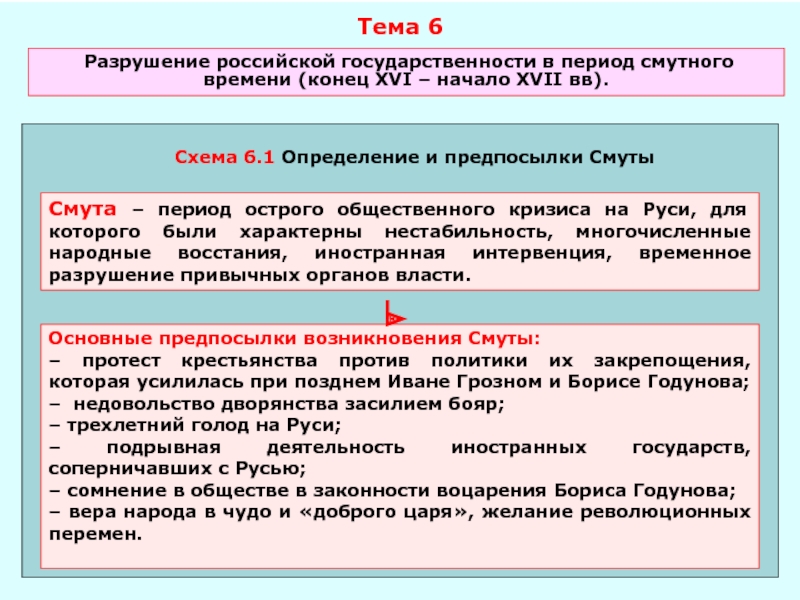

- 44. Тема 6 Разрушение российской государственности

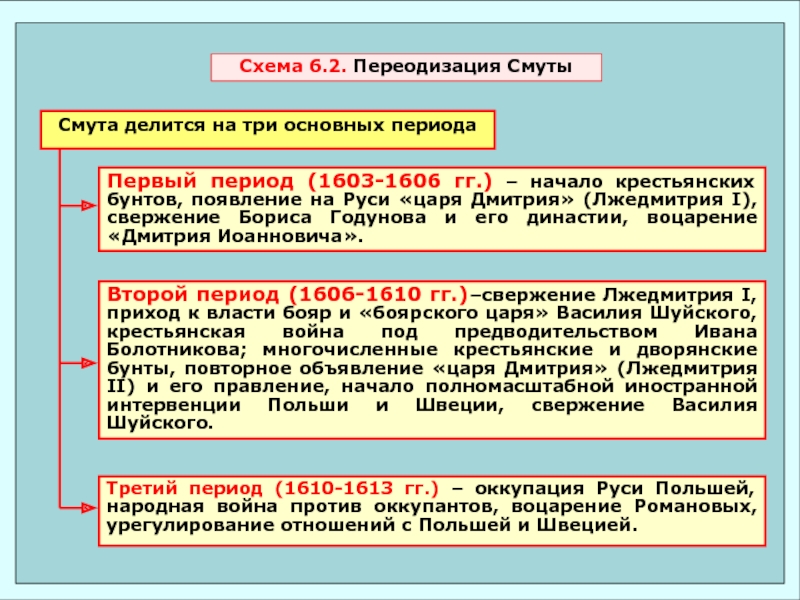

- 45. Схема 6.2. Переодизация Смуты

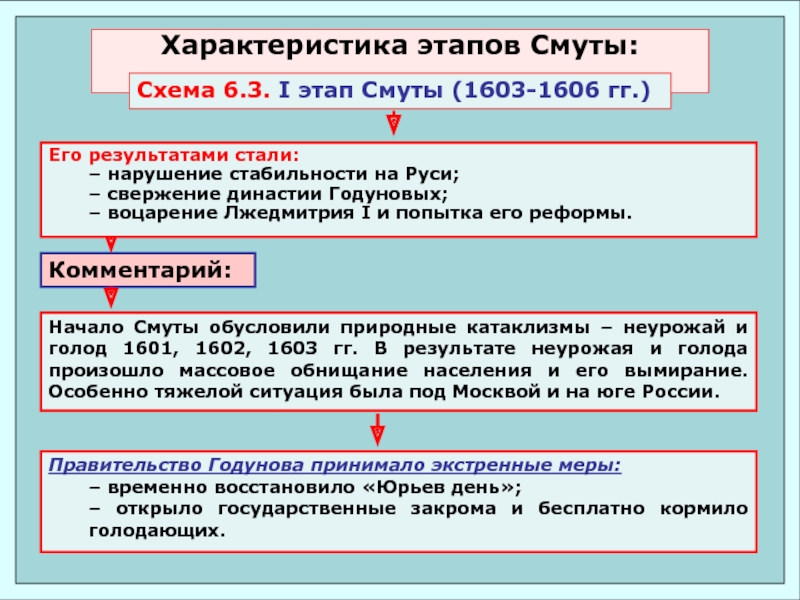

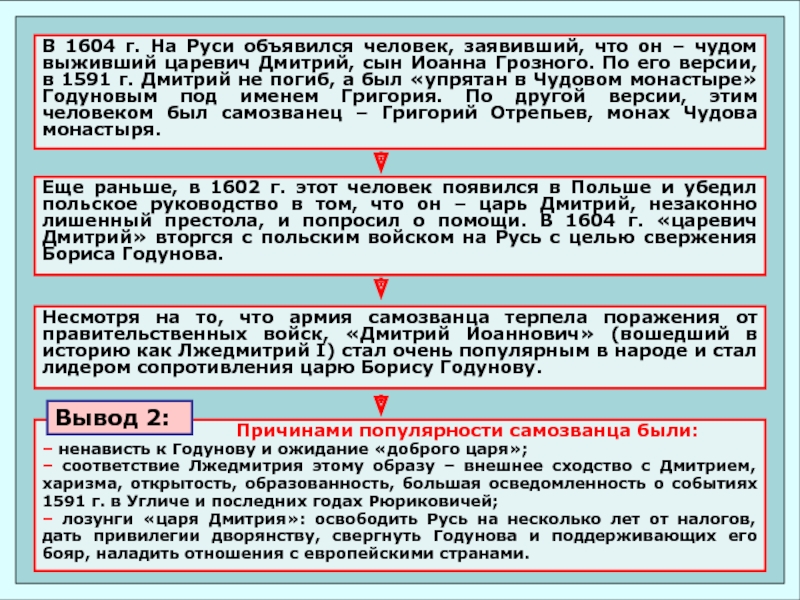

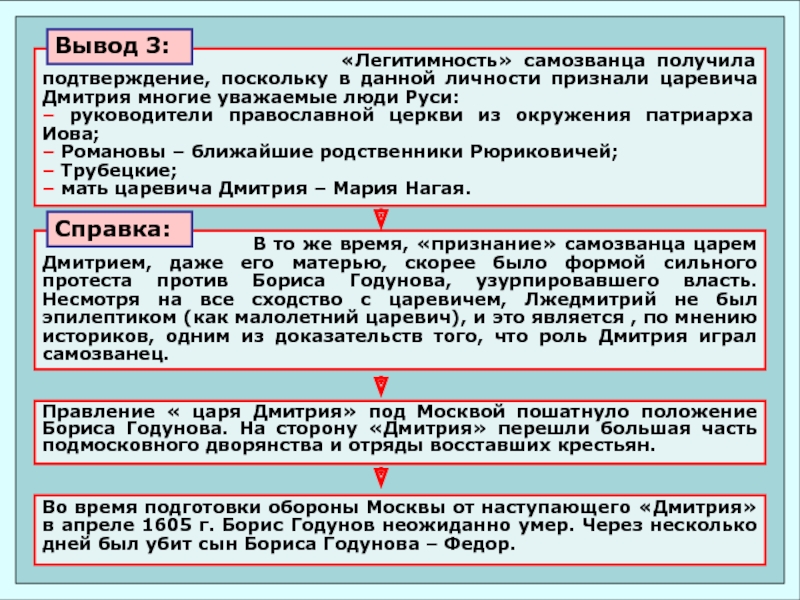

- 46. Характеристика этапов Смуты:Схема 6.3. I этап Смуты (1603-1606 гг.)

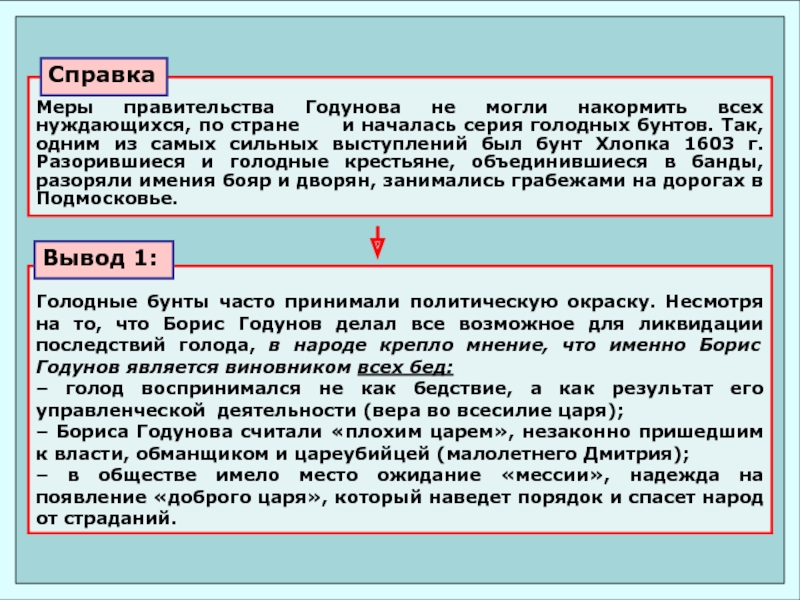

- 47. Голодные бунты часто принимали политическую окраску. Несмотря

- 48. Слайд 48

- 49. Слайд 49

- 50. Слайд 50

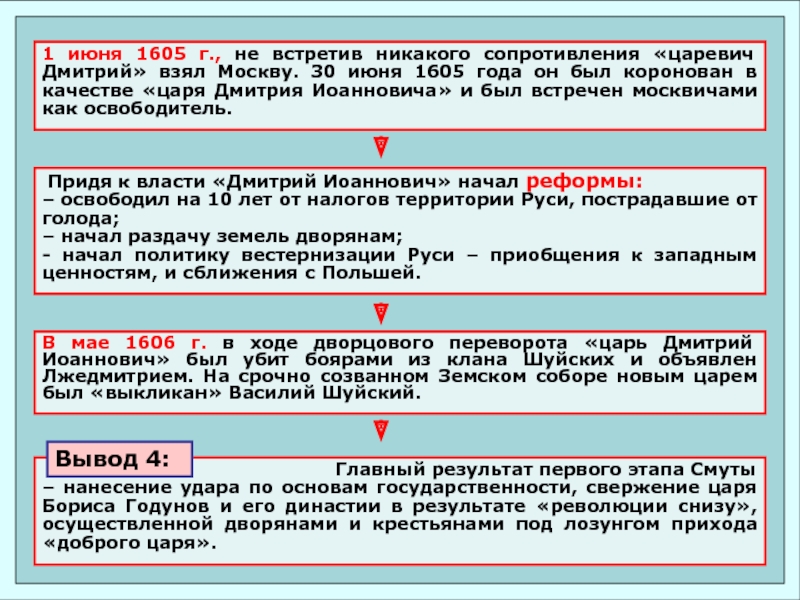

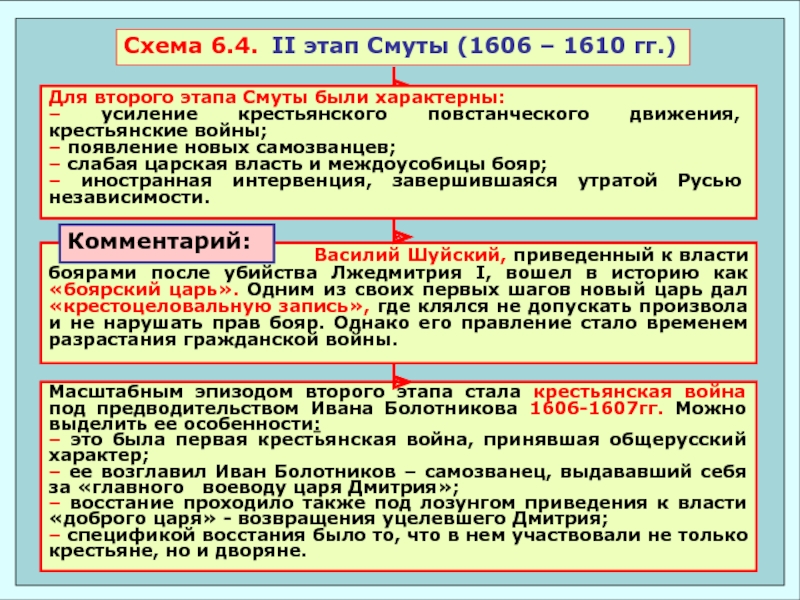

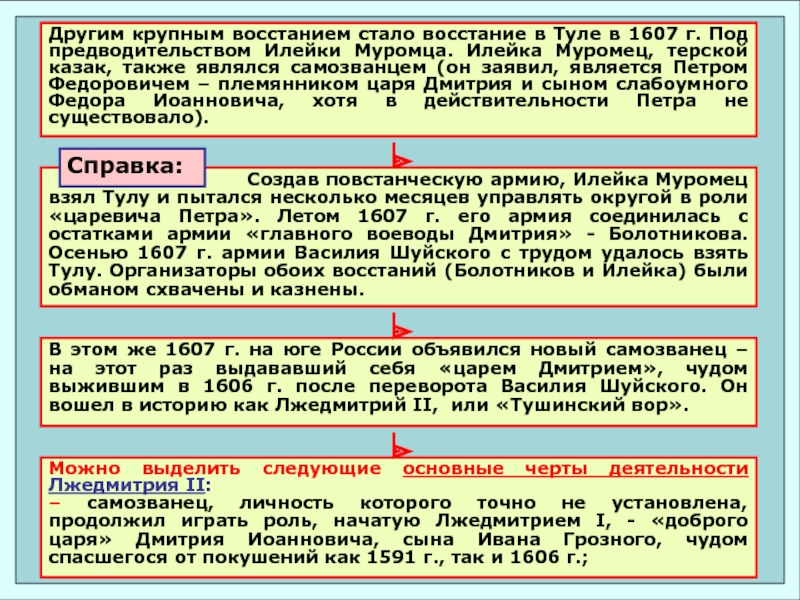

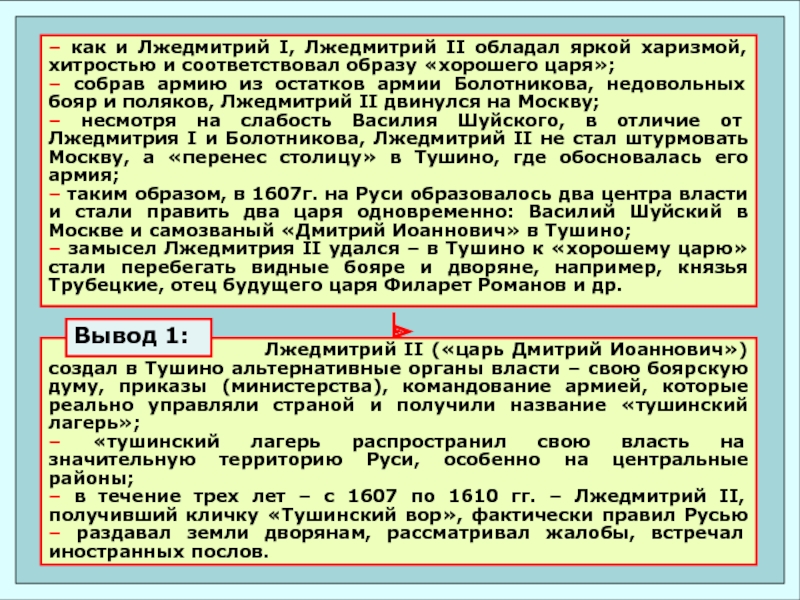

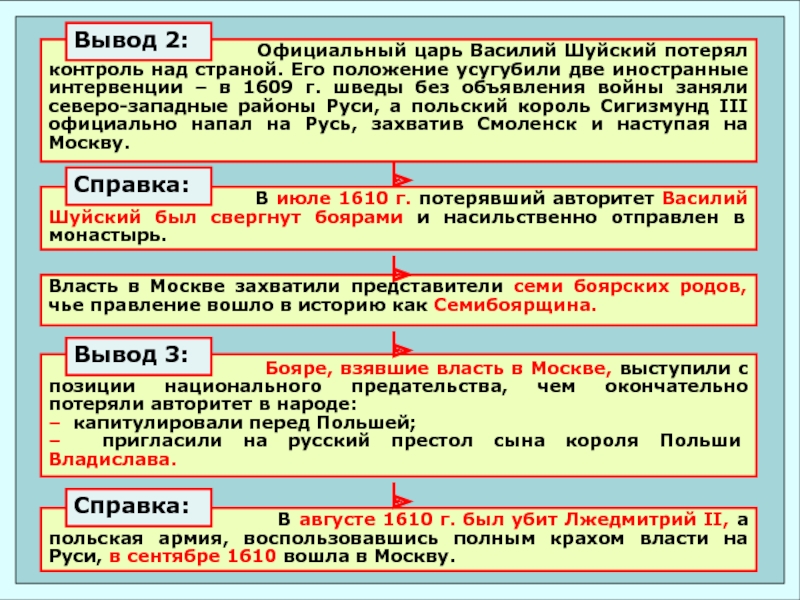

- 51. Схема 6.4. II этап Смуты (1606 – 1610 гг.)

- 52. Слайд 52

- 53. Слайд 53

- 54. Слайд 54

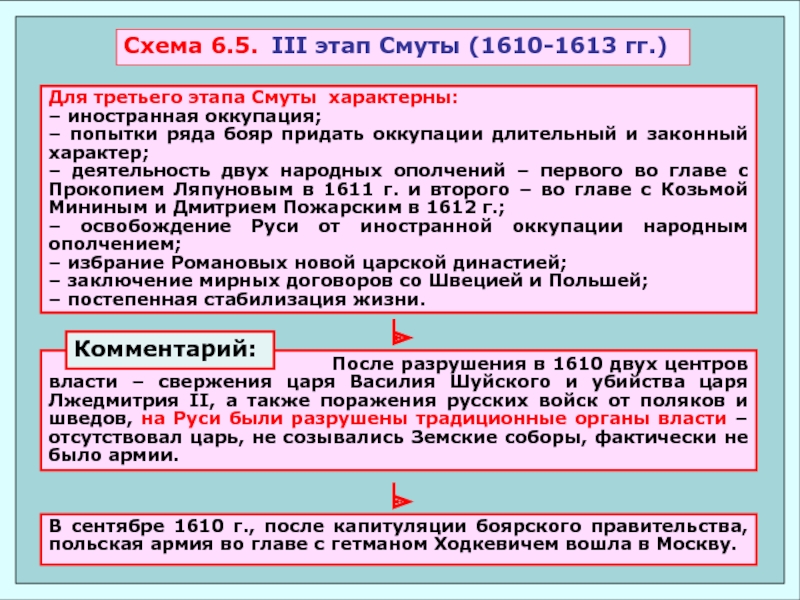

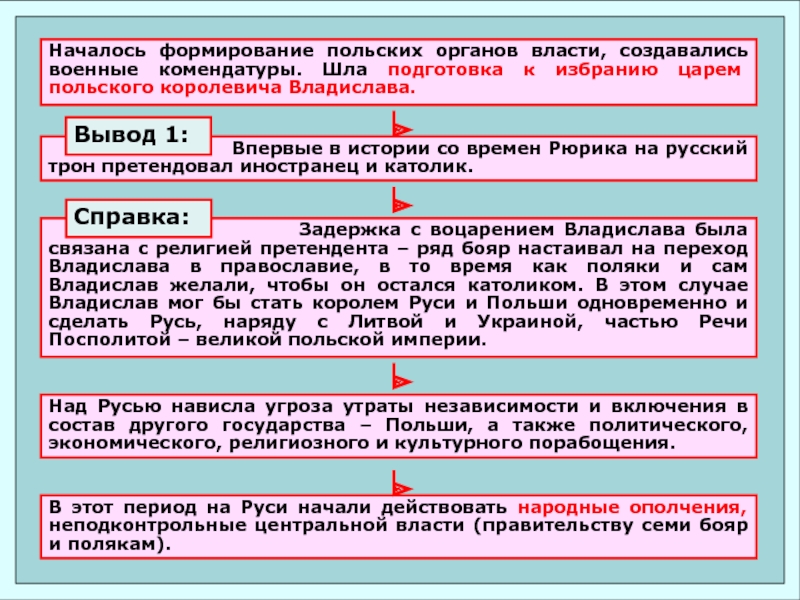

- 55. Схема 6.5. III этап Смуты (1610-1613 гг.)

- 56. Слайд 56

- 57. Первое ополчение было создано дворянином Прокопием Ляпуновым

- 58. Слайд 58

- 59. Окончательное политическая, экономическая и духовная стабилизация после

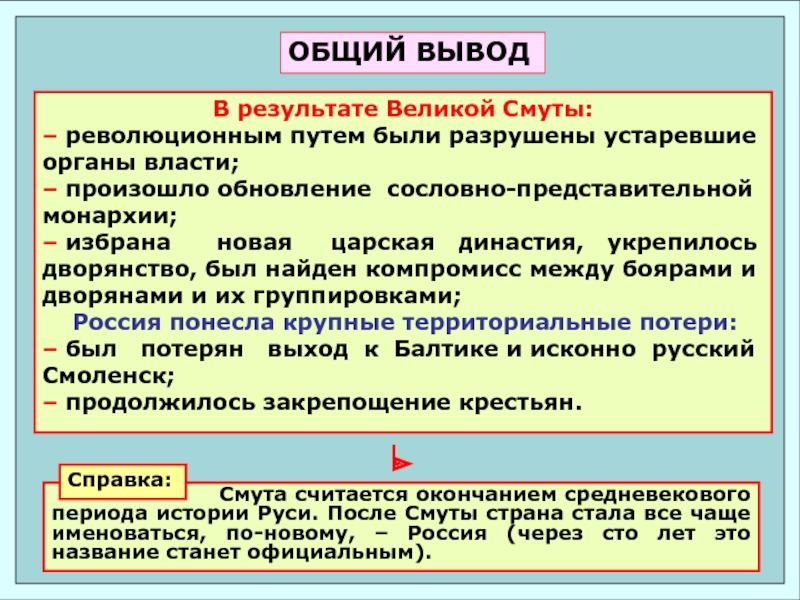

- 60. ОБЩИЙ ВЫВОД

- 61. Тема 7 Преодоление последствий Смуты и развитие государственного и регионального управления

- 62. ЦАРЬБоярская думаПриказ тайных делРазрядный приказПоместный приказРазрядный приказРазбойный

- 63. Административ-ные и судебно-полицейские приказыОбластные (территориаль-ные) приказыВоенные приказыФинансовые

- 64. Административ-ные и судебно-полицейские приказыВоенные приказыПриказная система Российского

- 65. Слайд 65

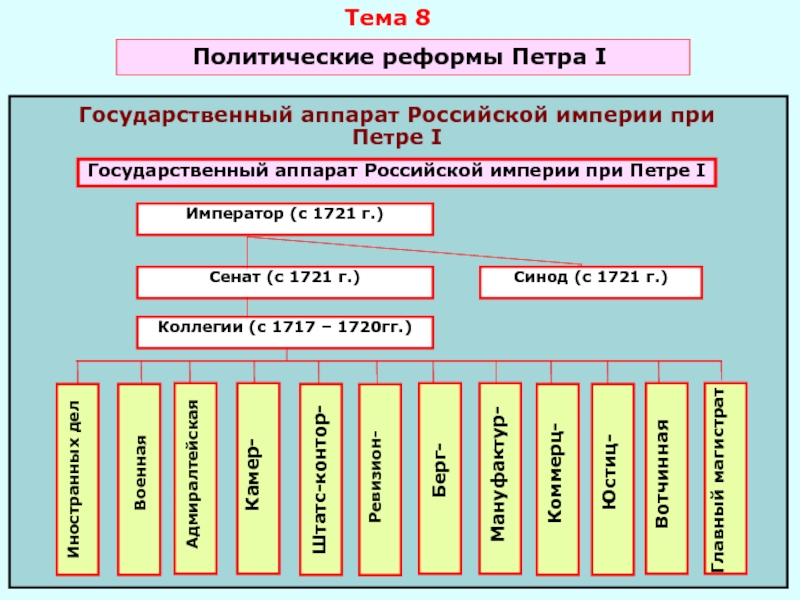

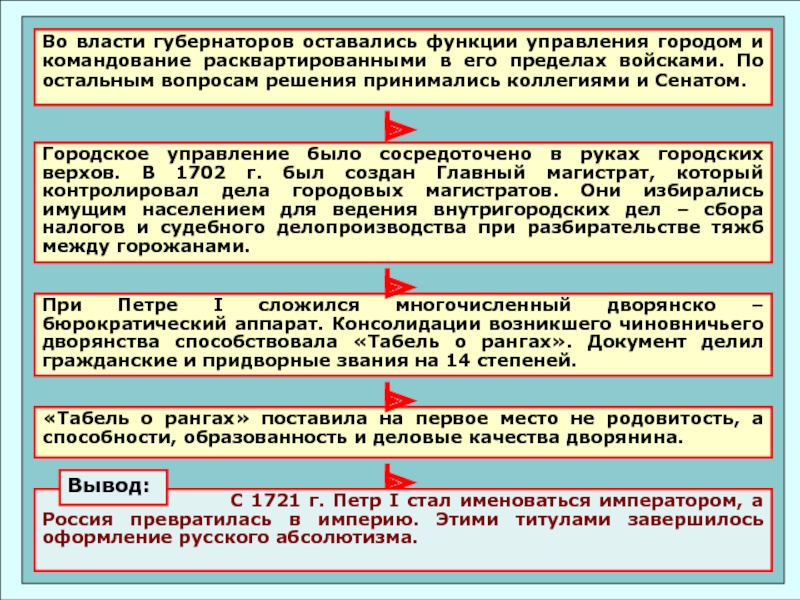

- 66. Государственный аппарат Российской империи при Петре I

- 67. Слайд 67

- 68. Слайд 68

- 69. Слайд 69

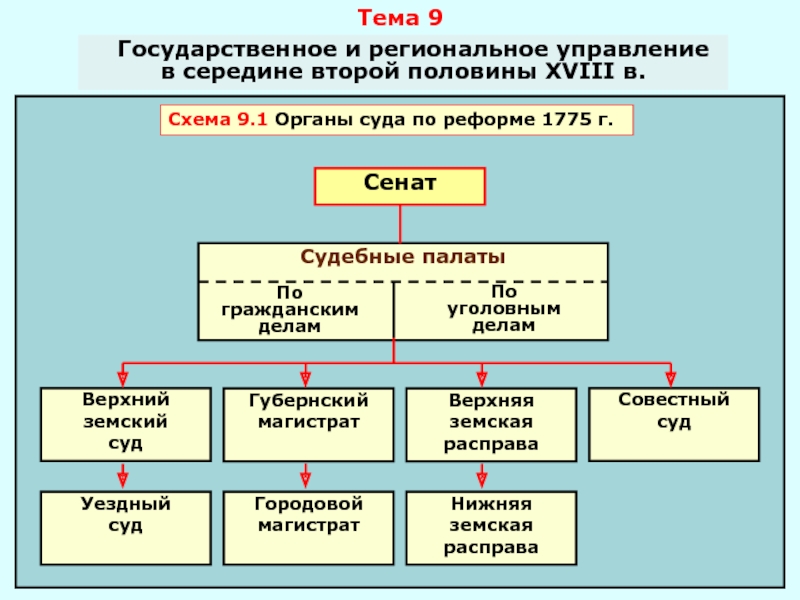

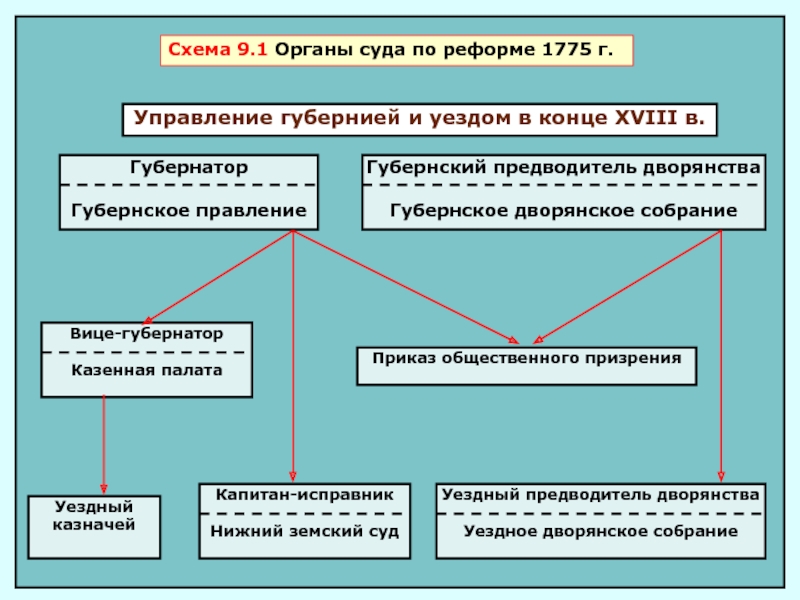

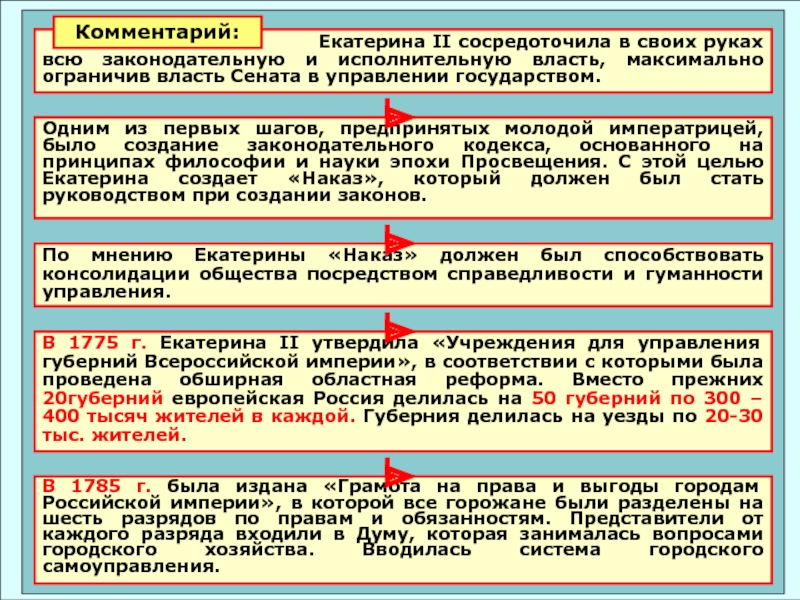

- 70. Тема 9 Государственное и

- 71. Схема 9.1 Органы суда по

- 72. Слайд 72

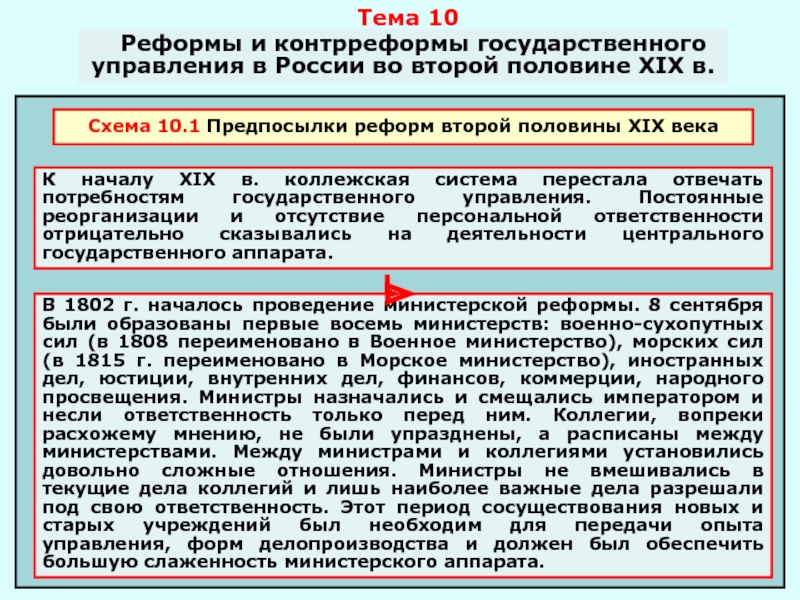

- 73. Тема 10 Реформы и

- 74. В 1810 г. в системе

- 75. Слайд 75

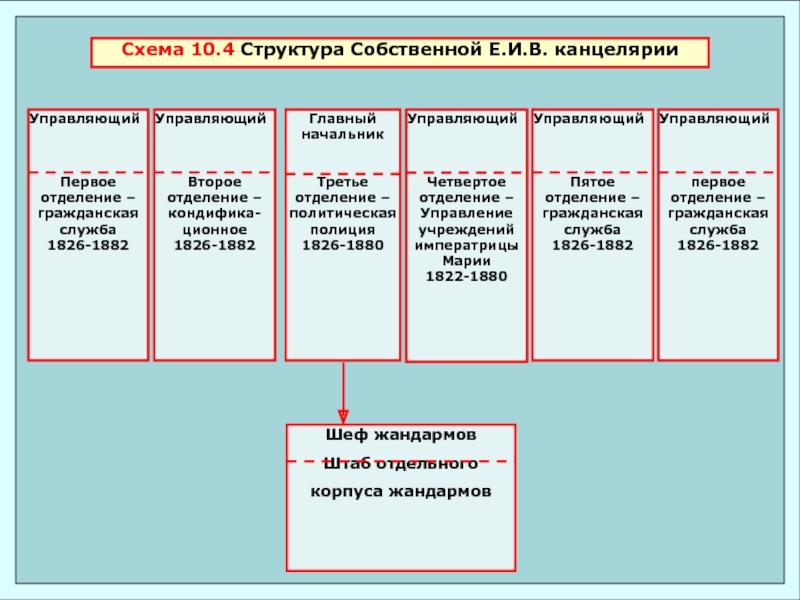

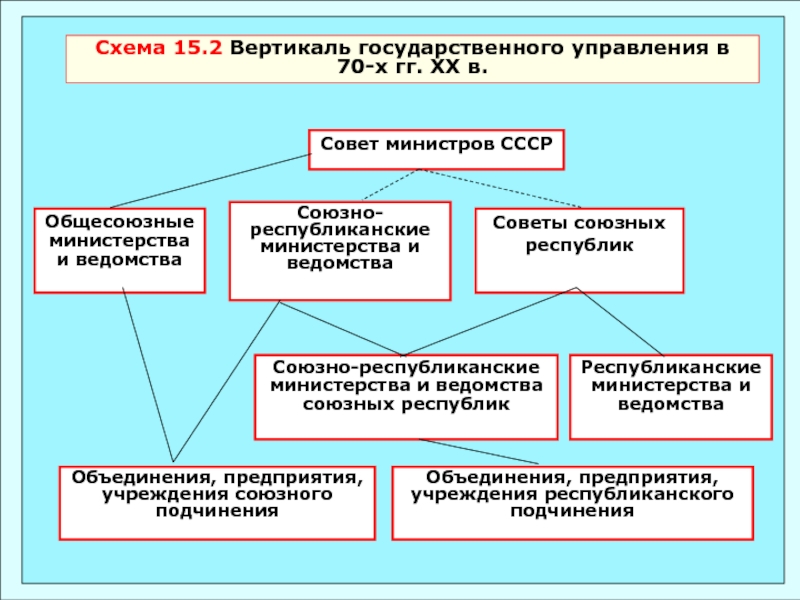

- 76. Схема 10.4 Структура Собственной Е.И.В. канцелярии

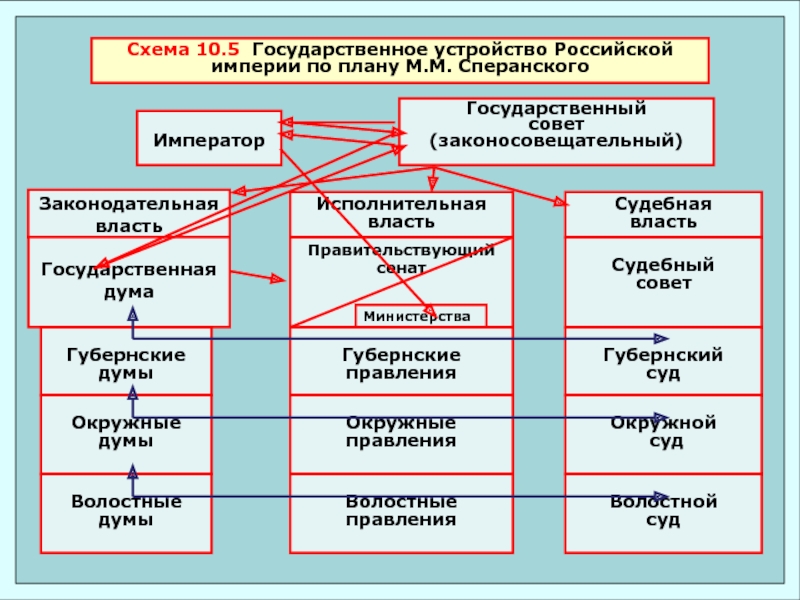

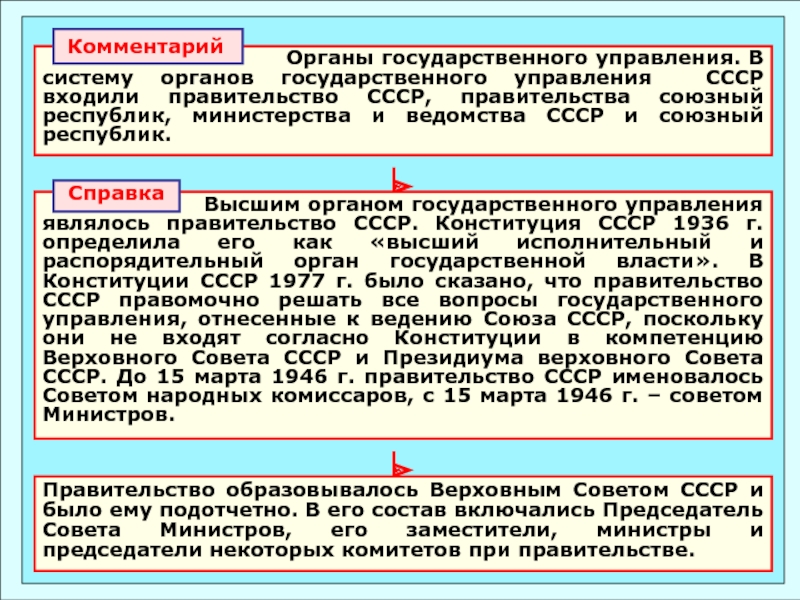

- 77. Схема 10.5 Государственное устройство Российской империи по

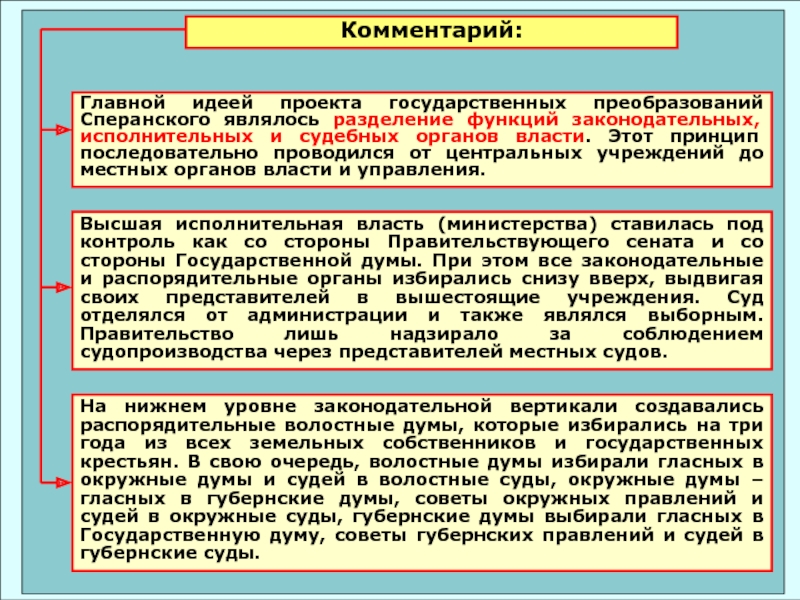

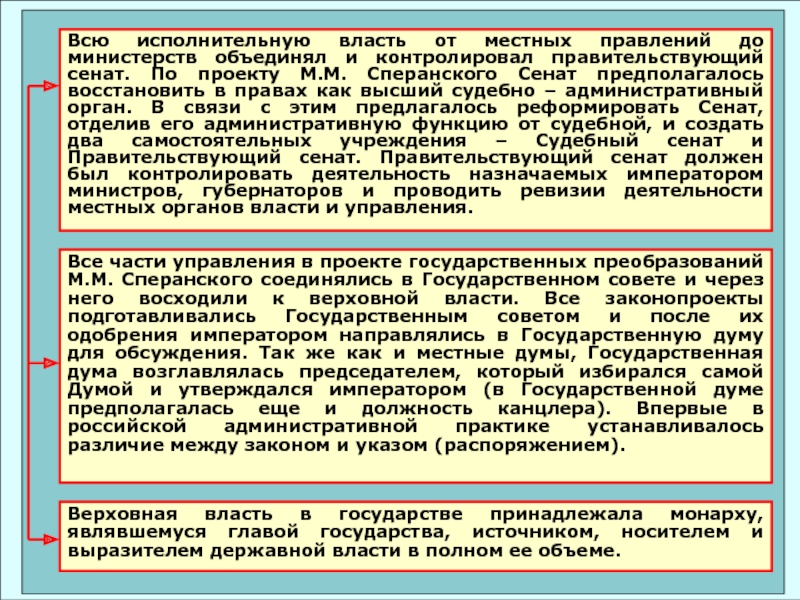

- 78. Главной идеей проекта государственных преобразований Сперанского являлось

- 79. Всю исполнительную власть от местных правлений до

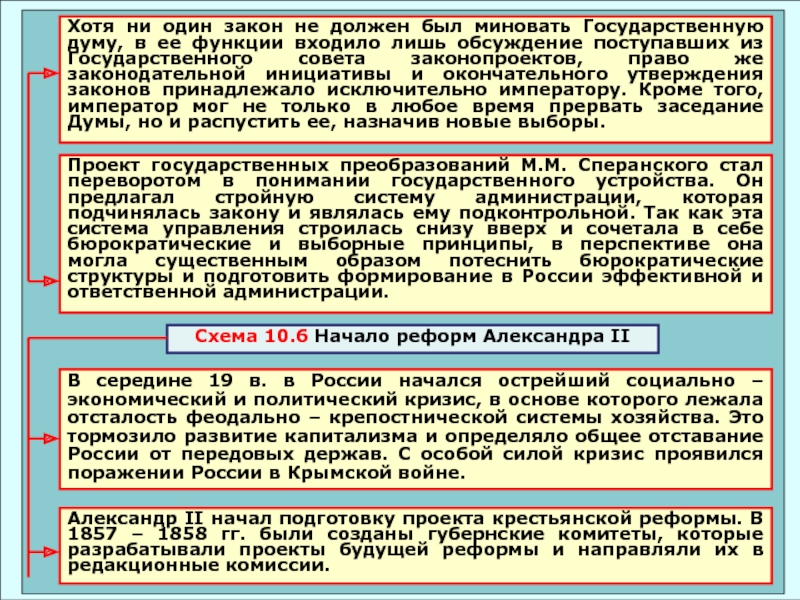

- 80. Хотя ни один закон не должен был

- 81. 19 февраля 1861 г. Александр II подписал

- 82. Схема 10.7 Судебная система по уставам 1864

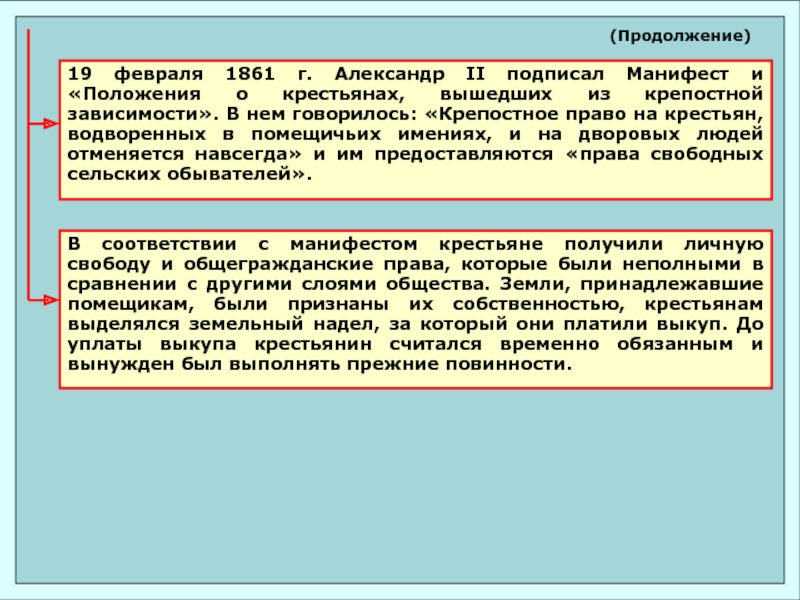

- 83. Наиболее значимой и прогрессивной стала судебная реформа

- 84. Схема 10.8 Земские положения по положению о

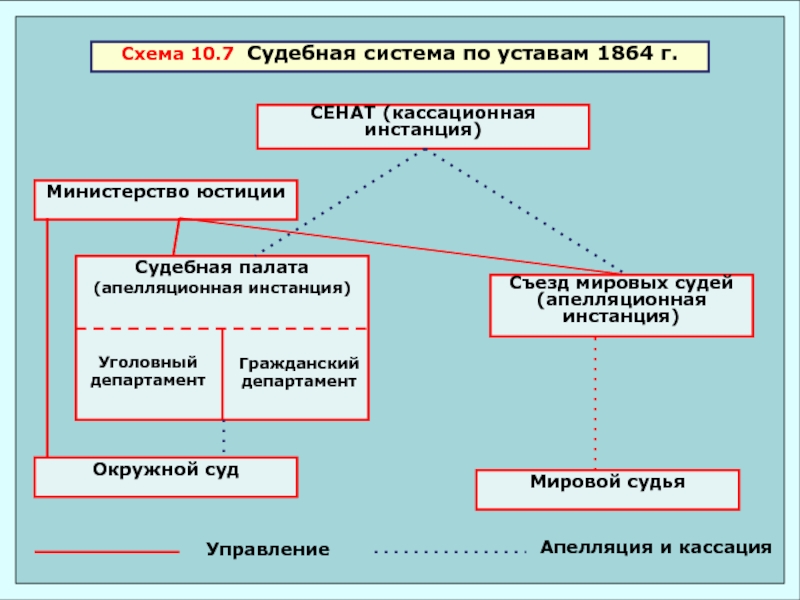

- 85. После получения крестьянством свободы появилась потребность создания

- 86. Для укрепления самодержавного строя была подвергнута изменениям

- 87. Тема 11 Государственное и

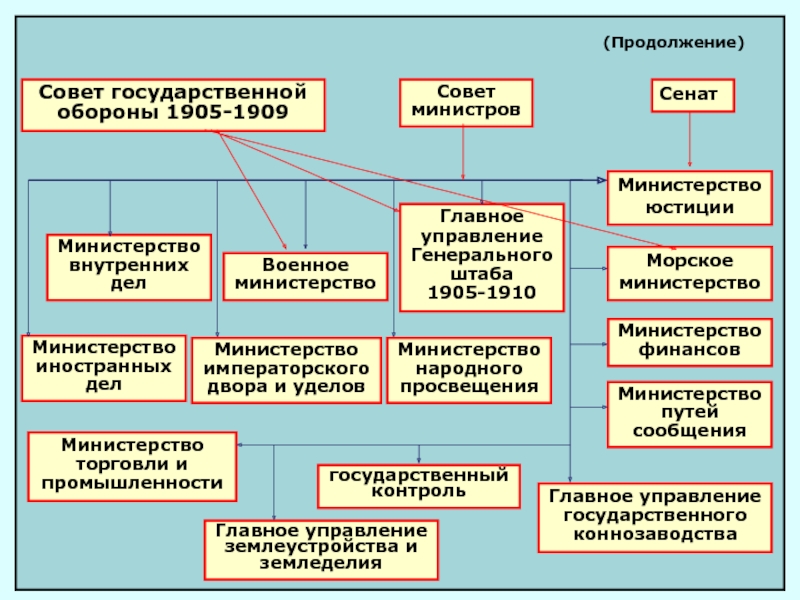

- 88. Совет министровСовет государственной обороны 1905-1909Министерство

- 89. Тема 12 Становление государственного

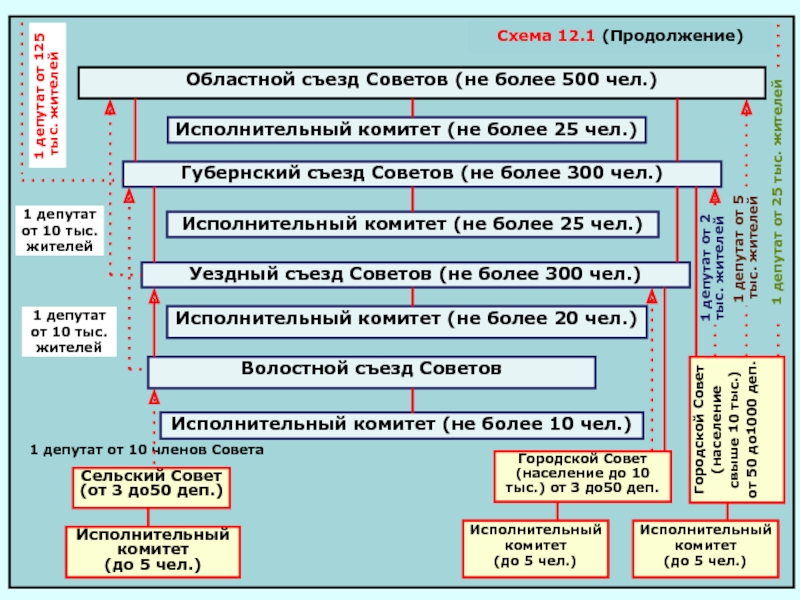

- 90. Схема 12.1 (Продолжение)Областной съезд Советов

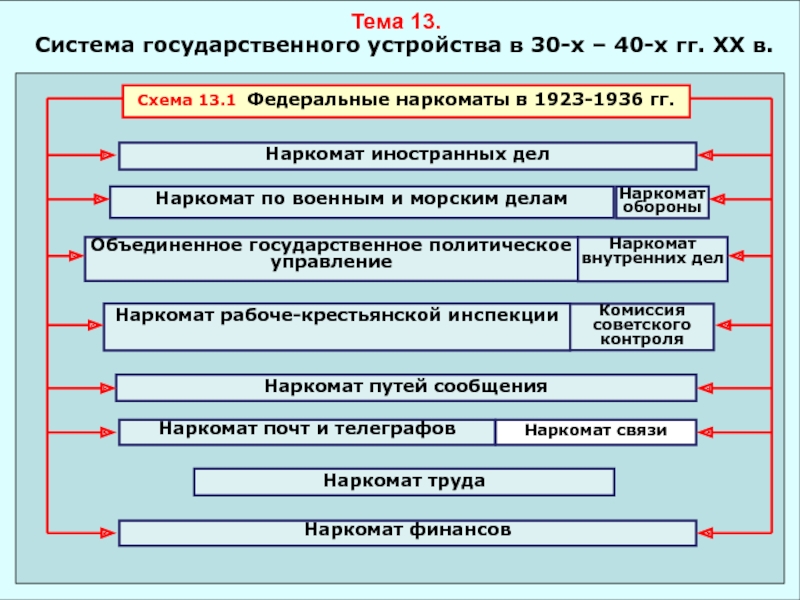

- 91. Тема 13.Система государственного устройства в 30-х

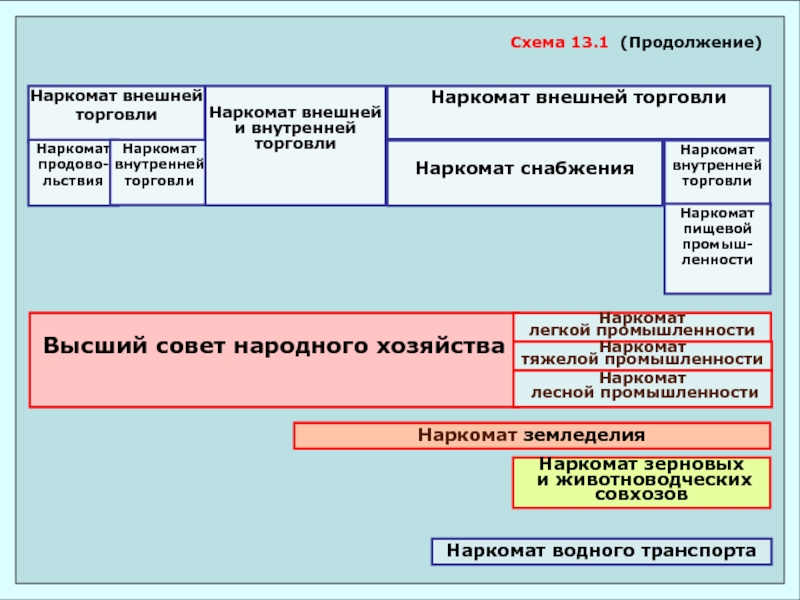

- 92. Наркомат внешней торговлиНаркомат продово-льствияНаркомат внутренней торговлиНаркомат

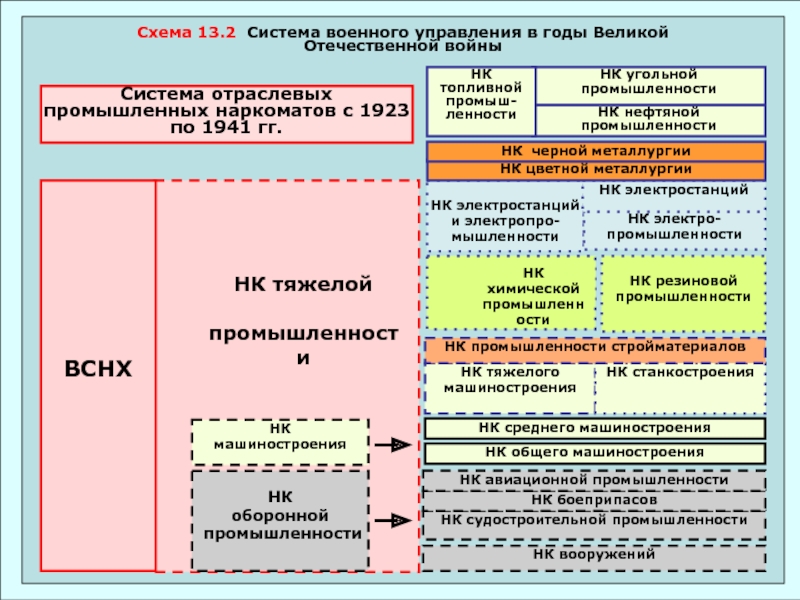

- 93. Схема 13.2 Система военного управления в годы

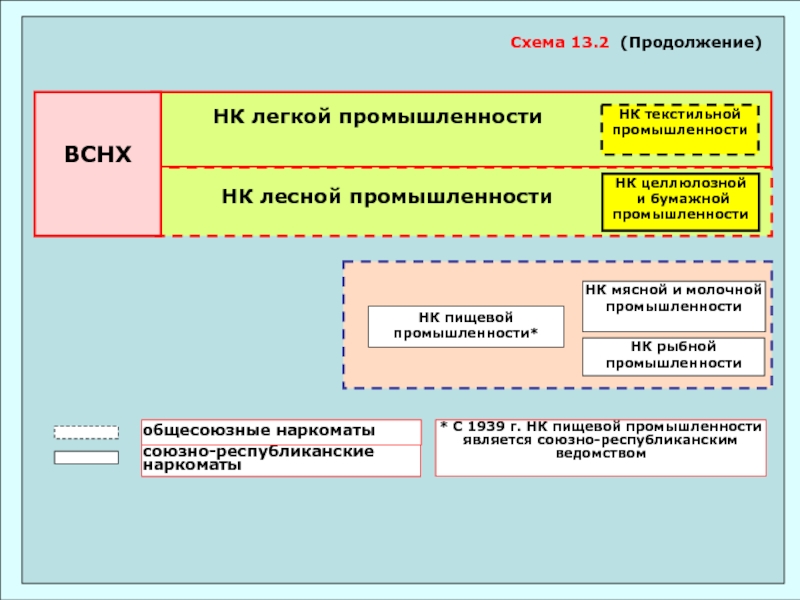

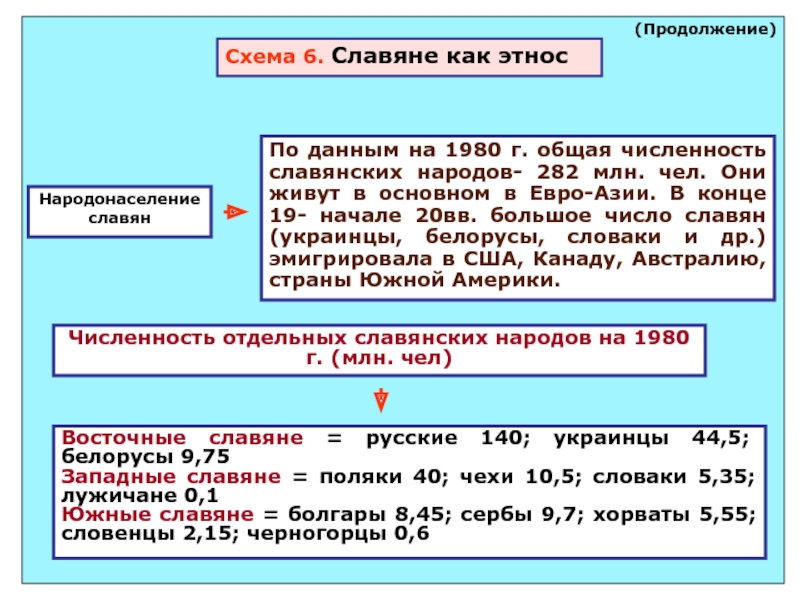

- 94. Схема 13.2 (Продолжение)НК рыбной промышленностиНК мясной и

- 95. Схема 13.3 Система военного управления в годы

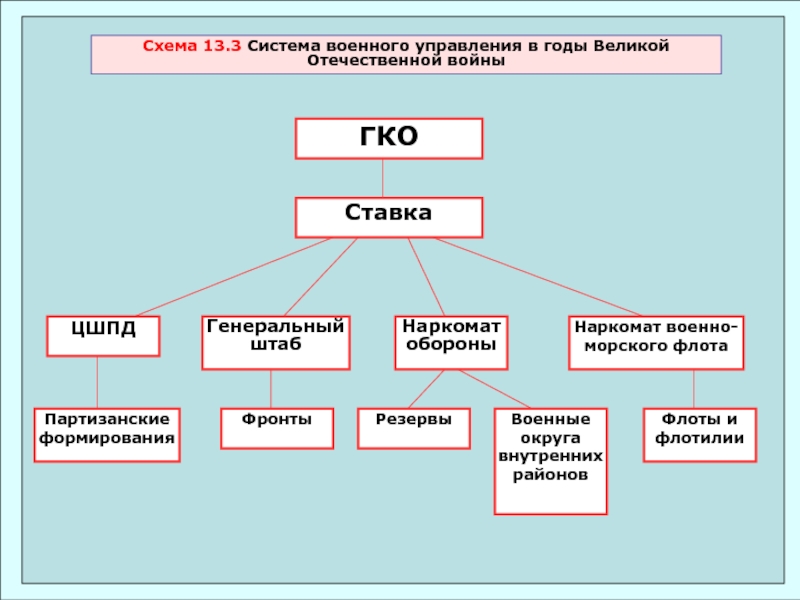

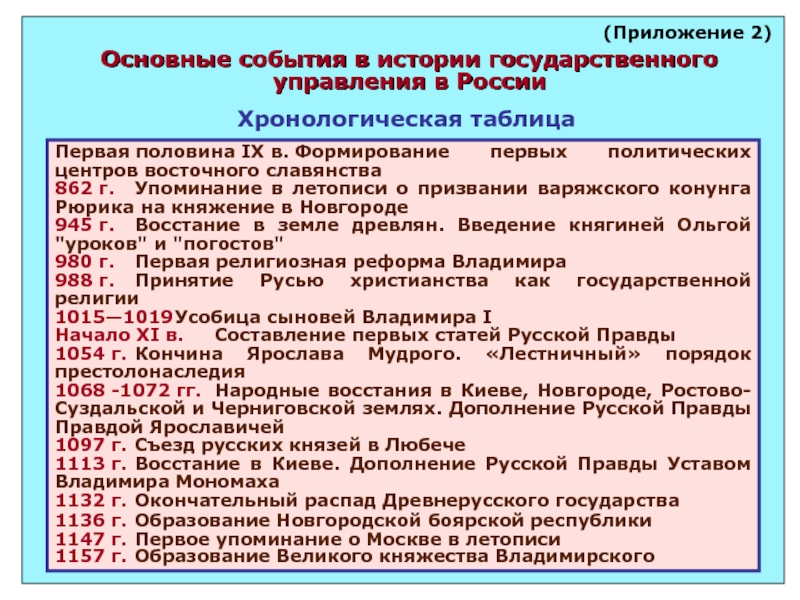

- 96. Тема 14.Попытки реформирования государственного управления в 50-60-е

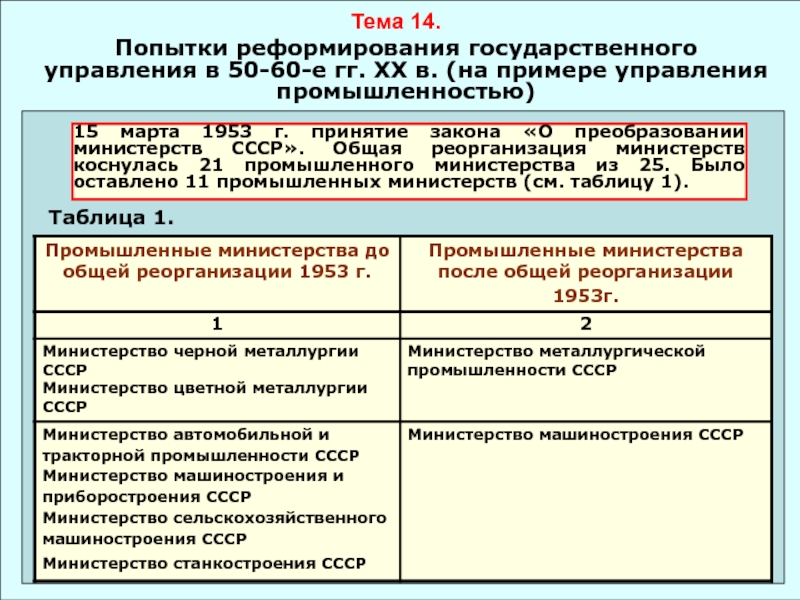

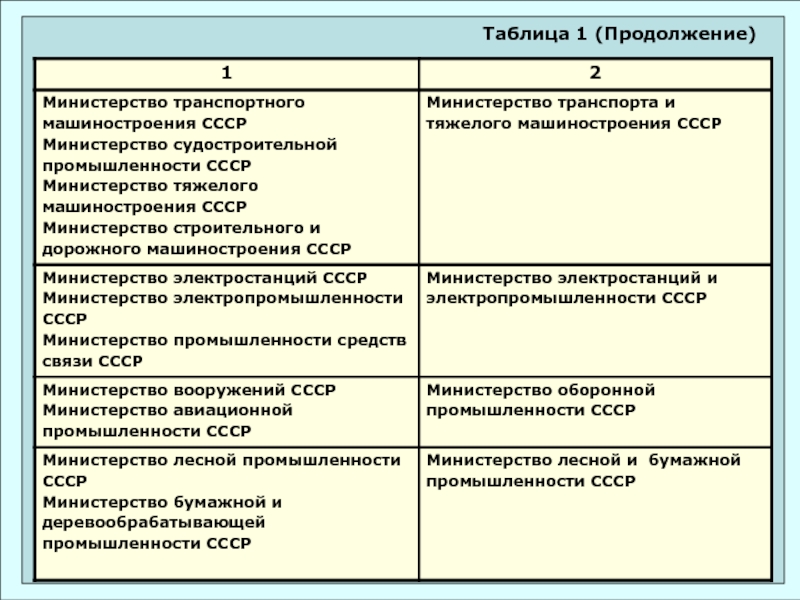

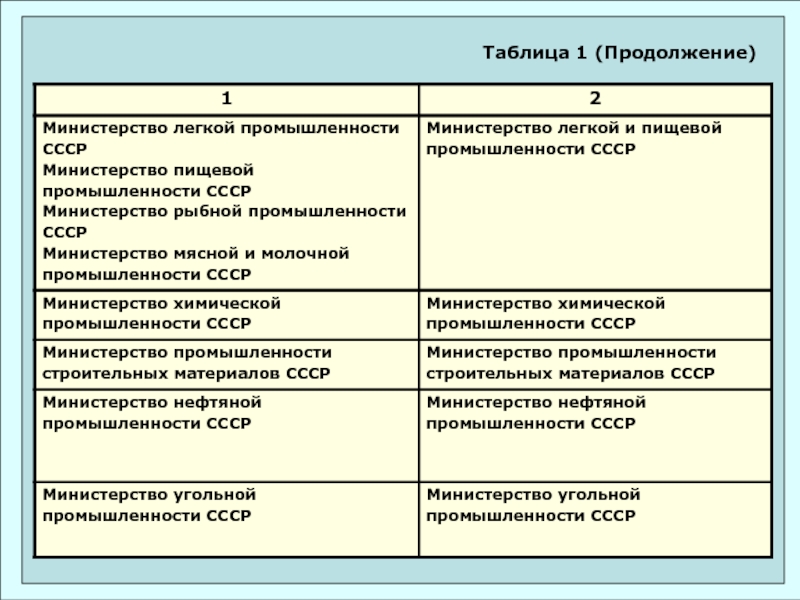

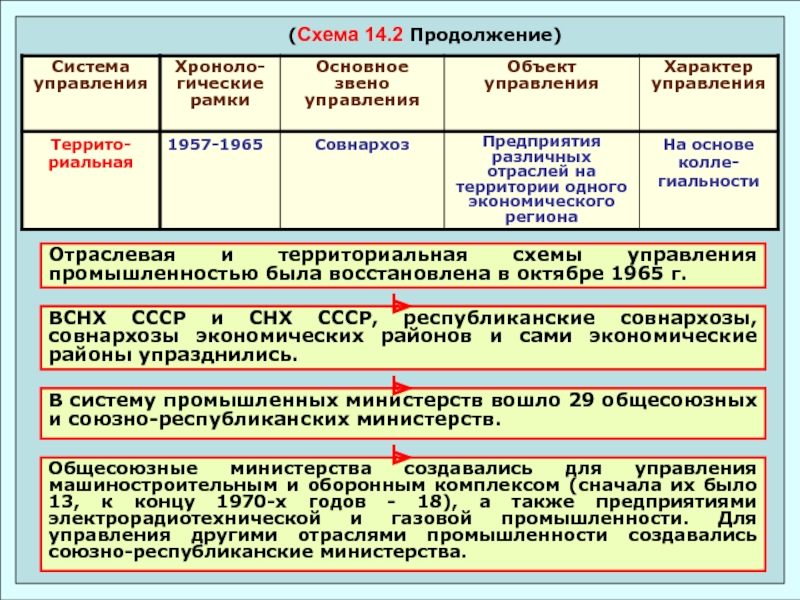

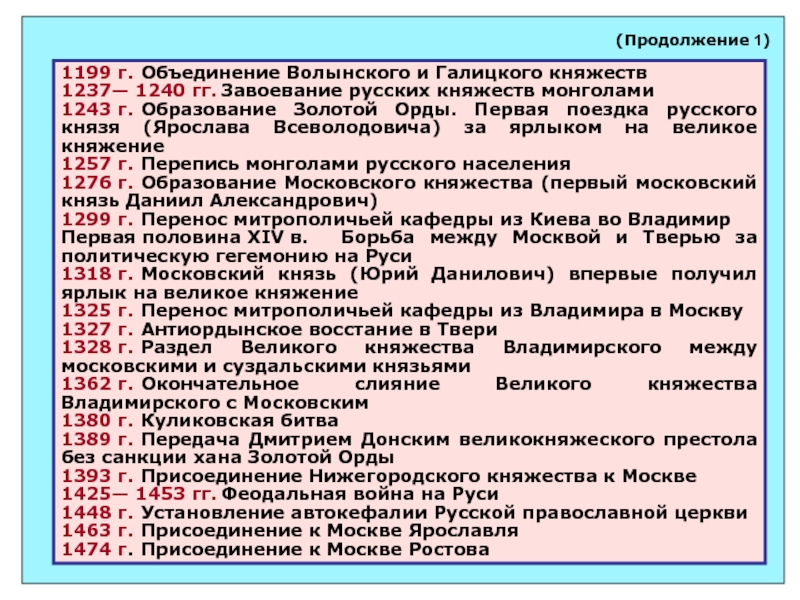

- 97. Таблица 1 (Продолжение)

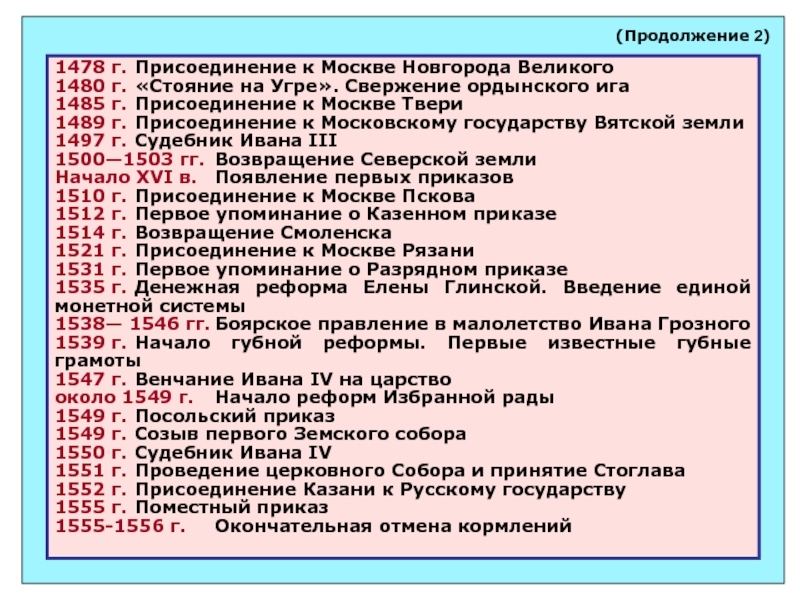

- 98. Таблица 1 (Продолжение)

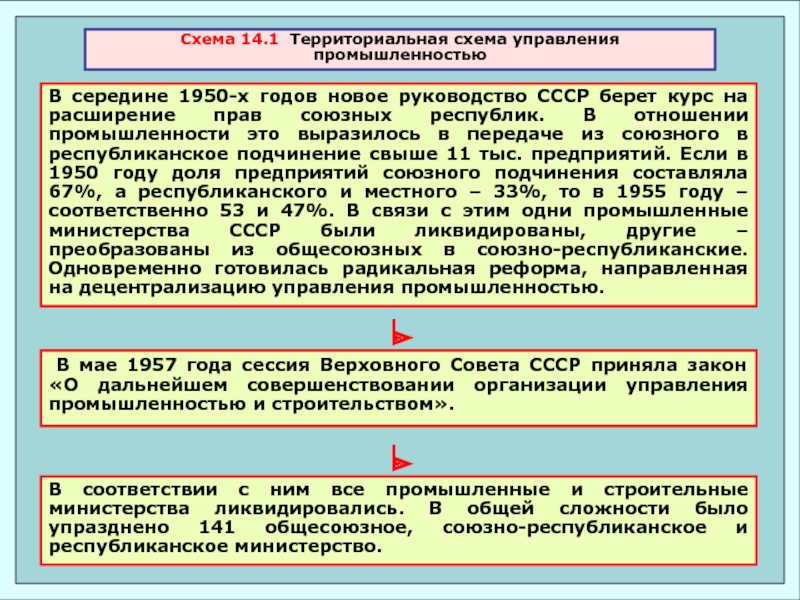

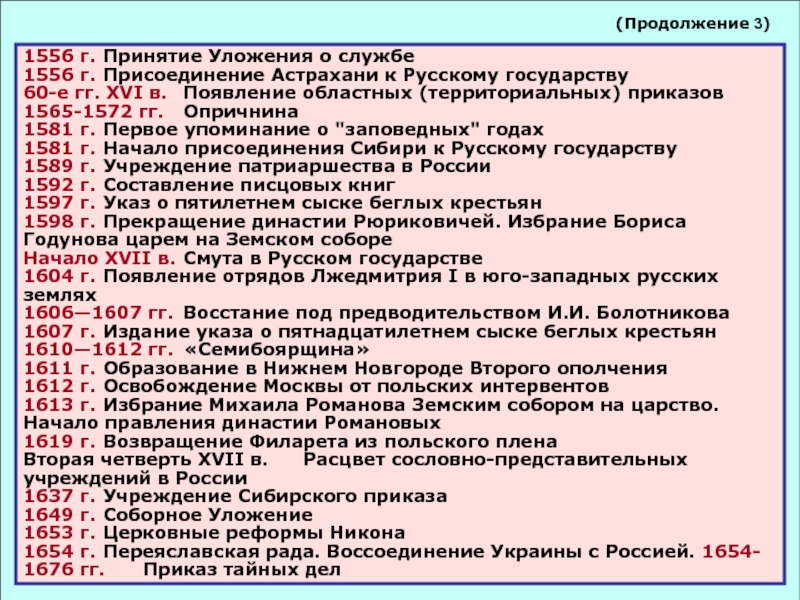

- 99. В середине 1950-х годов новое руководство СССР

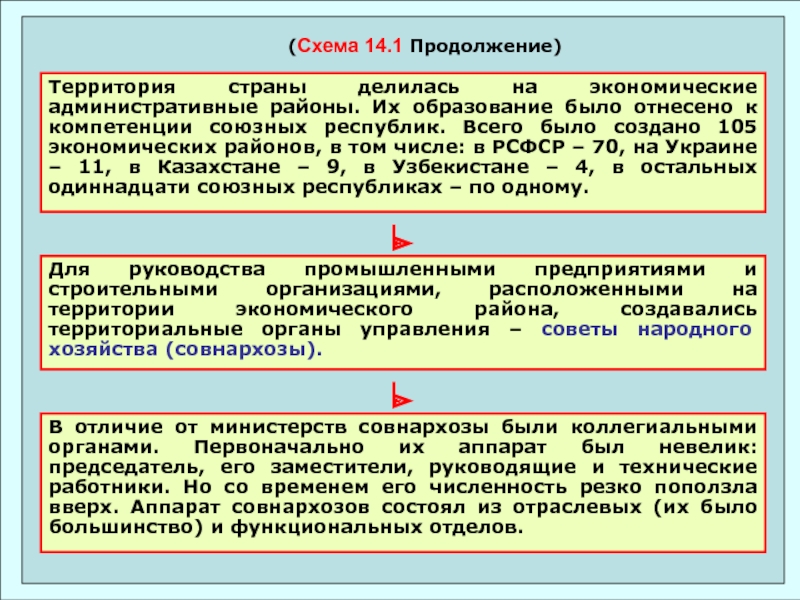

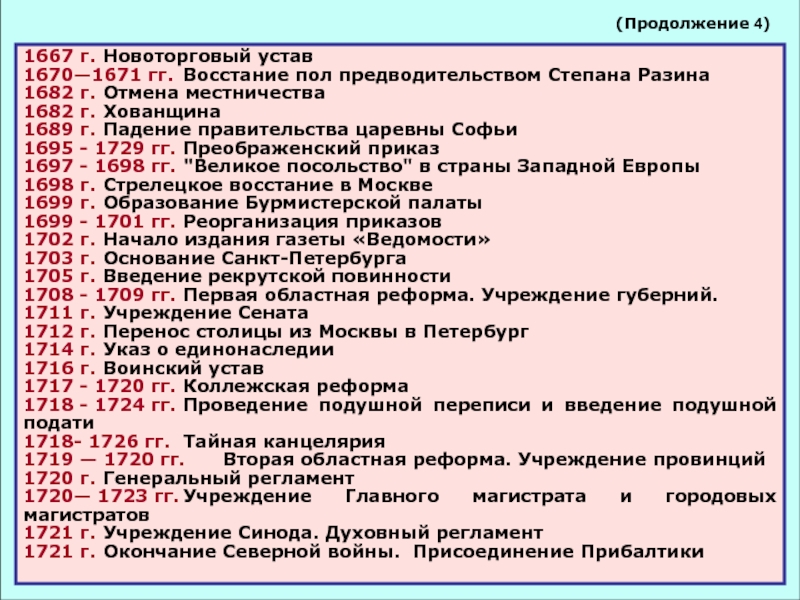

- 100. (Схема 14.1 Продолжение)Территория страны делилась на экономические

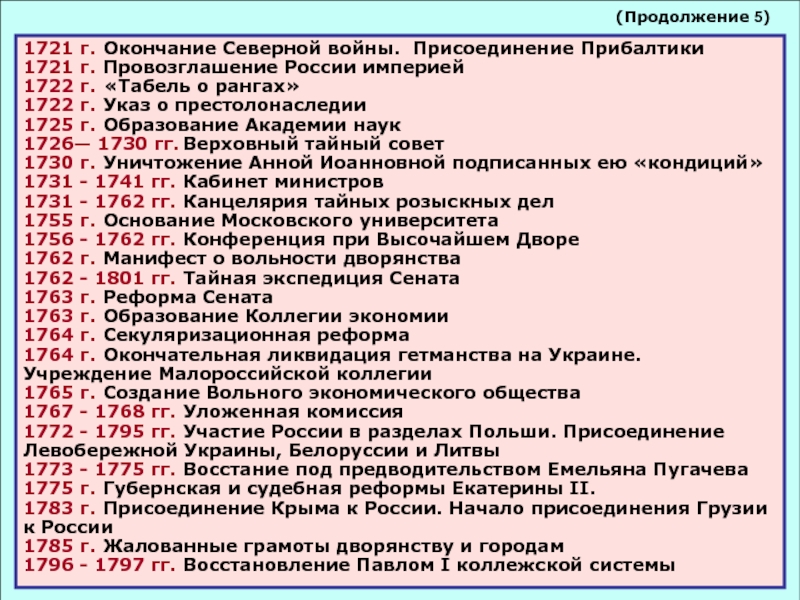

- 101. (Схема 14.1 Продолжение)Совнархозы непосредственно подчинялись Советам Министров

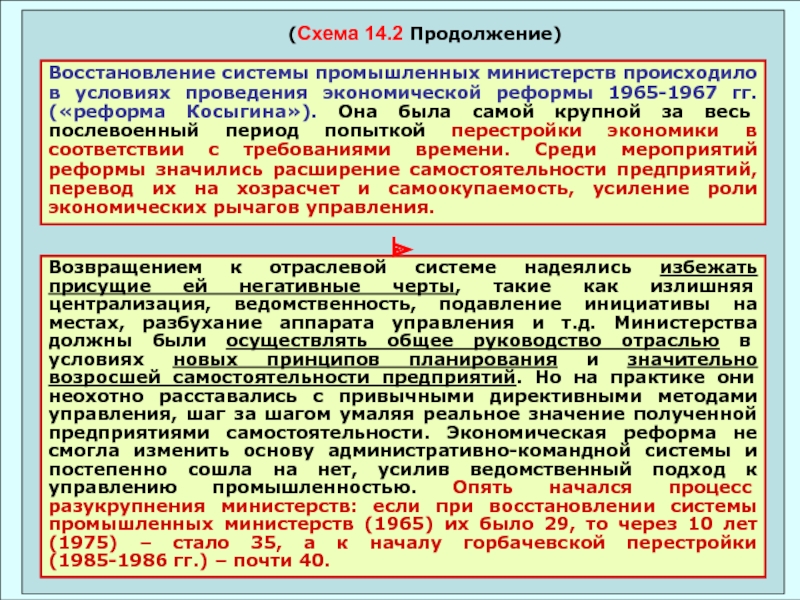

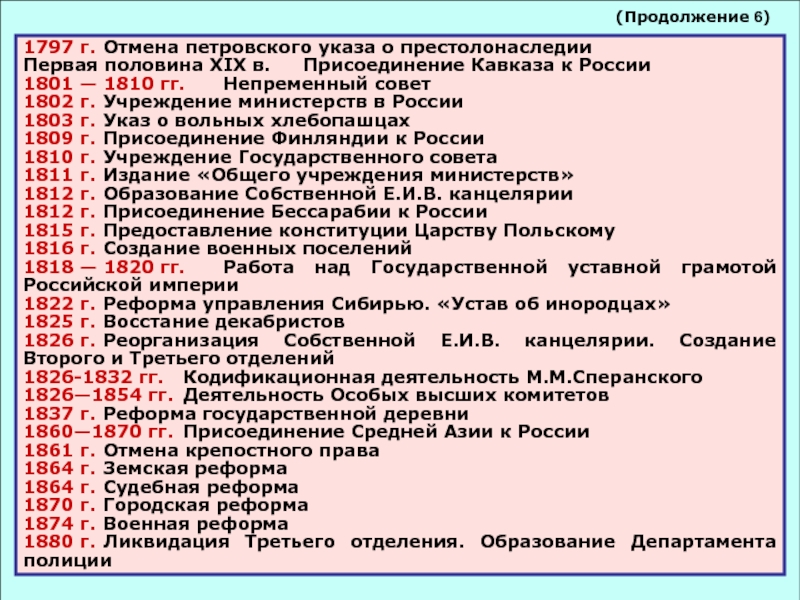

- 102. Отраслевая и территориальная схемы управления промышленностью была

- 103. (Схема 14.2 Продолжение)Восстановление системы промышленных министерств происходило

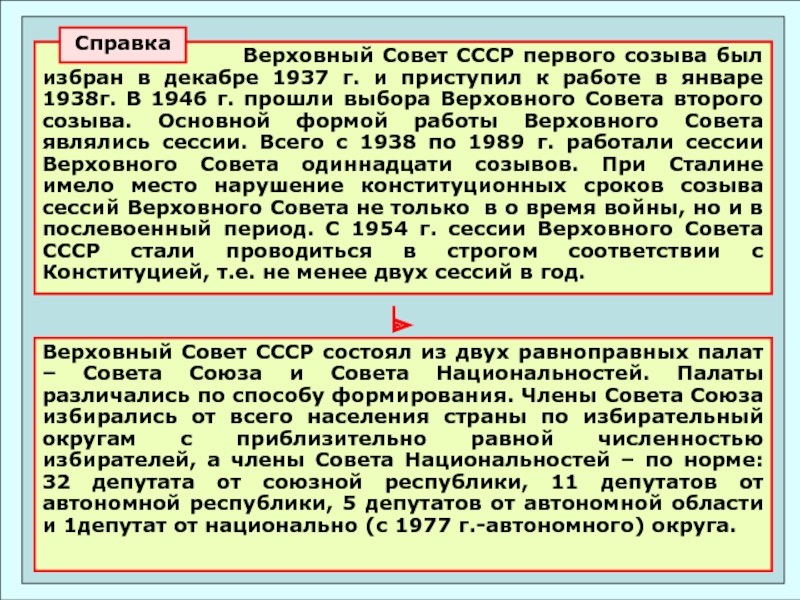

- 104. Тема 15.

- 105. Слайд 105

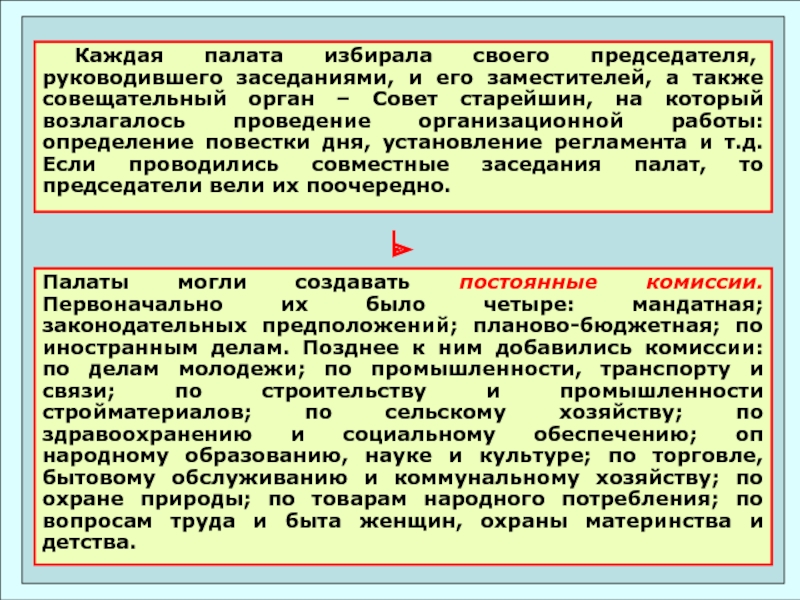

- 106. Каждая палата избирала своего председателя, руководившего

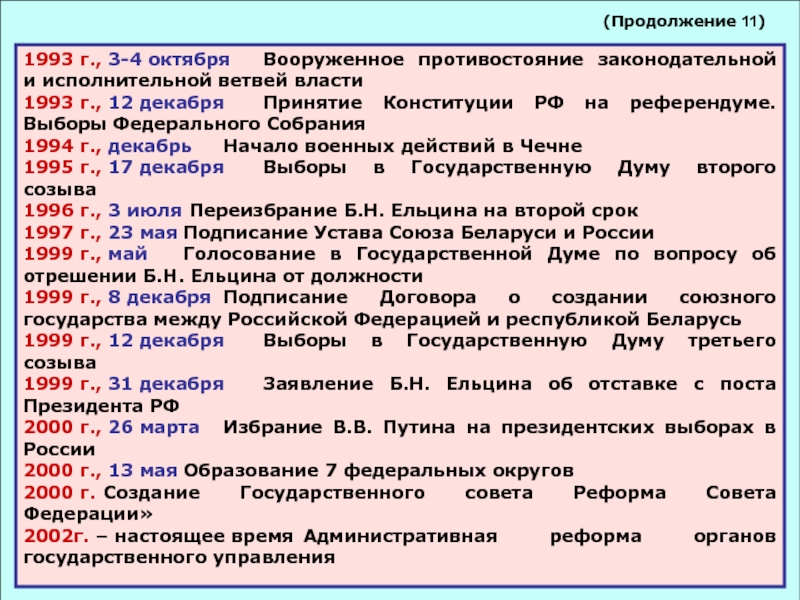

- 107. В задачи постоянный комиссий входили разработка

- 108. Схема 15.2 Вертикаль государственного управления в 70-х гг. ХХ в.

- 109. Правительство образовывалось Верховным Советом СССР и было

- 110. Количественный состав Советов Министров постоянной менялся. Будучи

- 111. Министерства осуществляли непосредственное руководство отдельными отраслями народного

- 112. Руководители ведомств первой группы могли включаться в

- 113. Слайд 113

- 114. Тема 16. Предпосылки, условия и тенденции современного

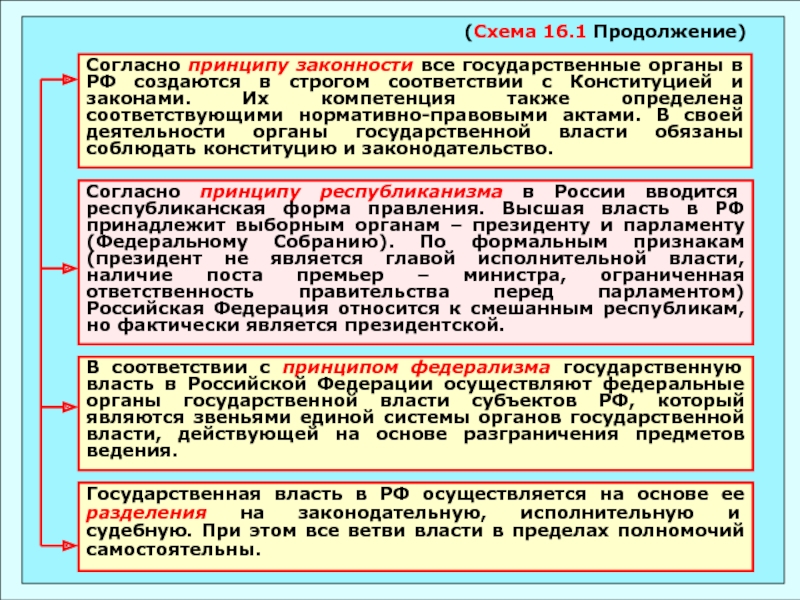

- 115. (Схема 16.1 Продолжение)

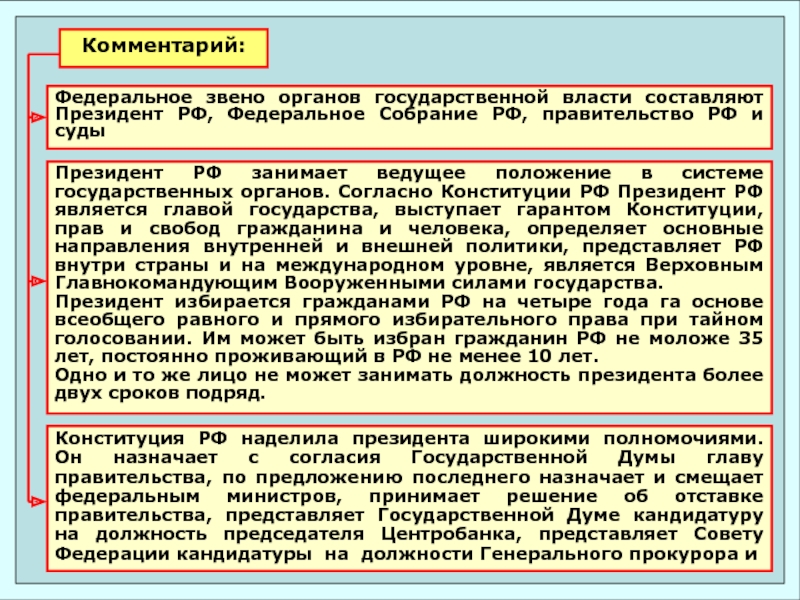

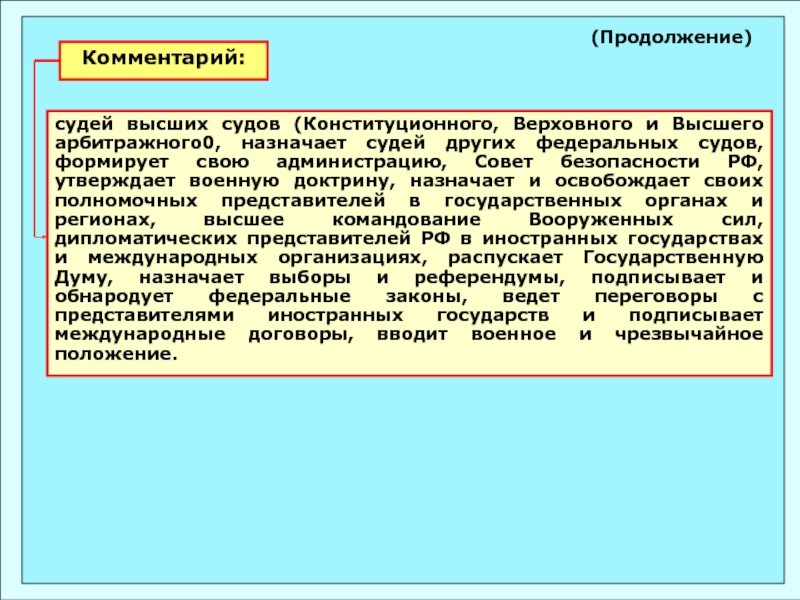

- 116. Схема 16.2 Федеральные органы государственной власти.Законодательная властьИсполнительная властьСудебная властьПрезидент РФ

- 117. Слайд 117

- 118. (Продолжение)

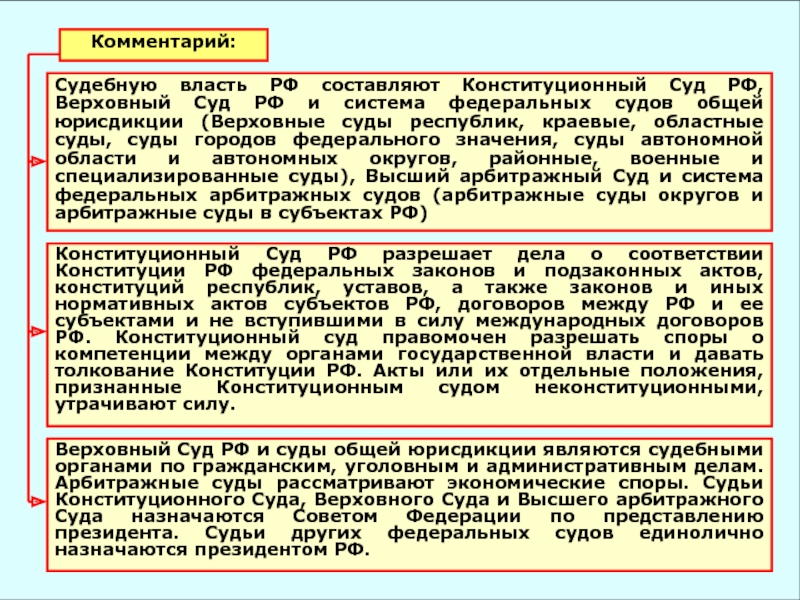

- 119. Схема 16.3 Судебная власть Российской Федерации. Федеральные суды РФ.

- 120. Слайд 120

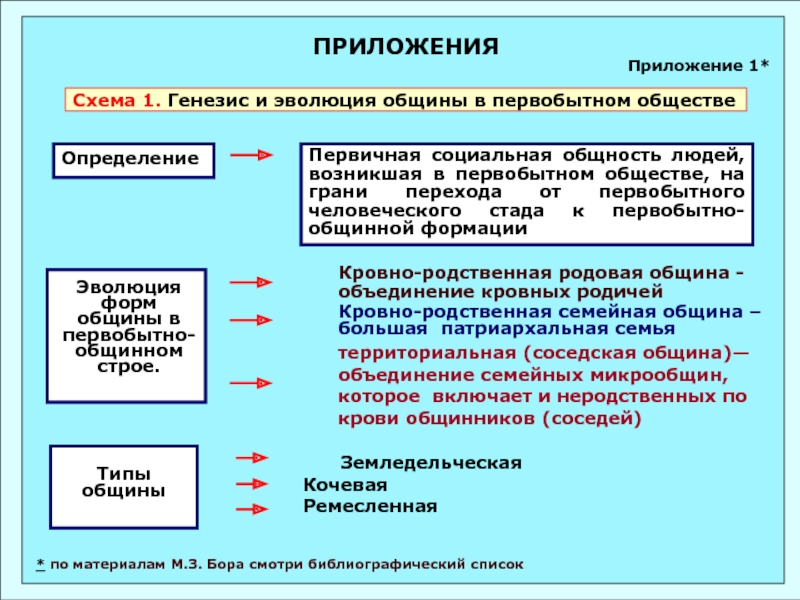

- 121. ПРИЛОЖЕНИЯСхема 1. Генезис и эволюция общины в первобытном обществеПриложение 1*

- 122. Схема 2. Типология общинСхема2. Родоплеменная организация социальных отношенийОпределение

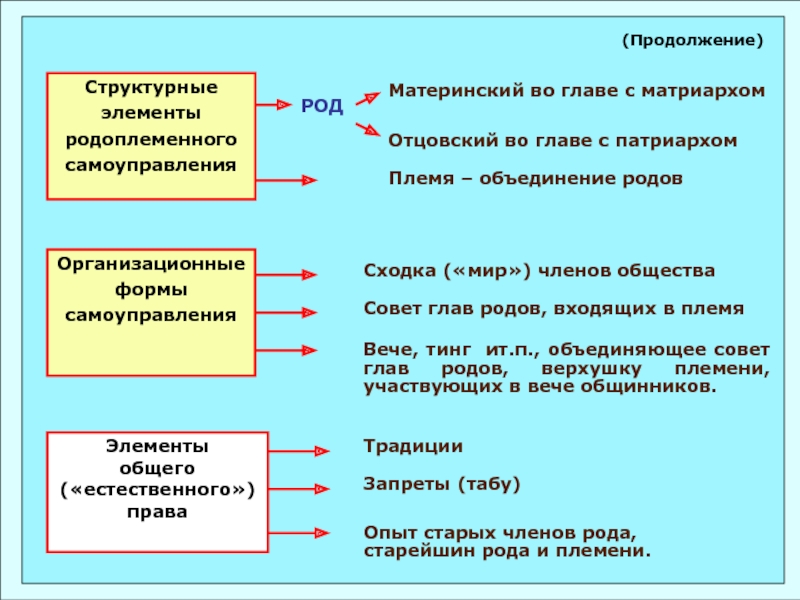

- 123. Структурные элементы родоплеменного самоуправленияОрганизационные формы самоуправленияЭлементы

- 124. Родоплеменное самоуправлениеВоенная демократияСхема 4. От родоплеменного самоуправления

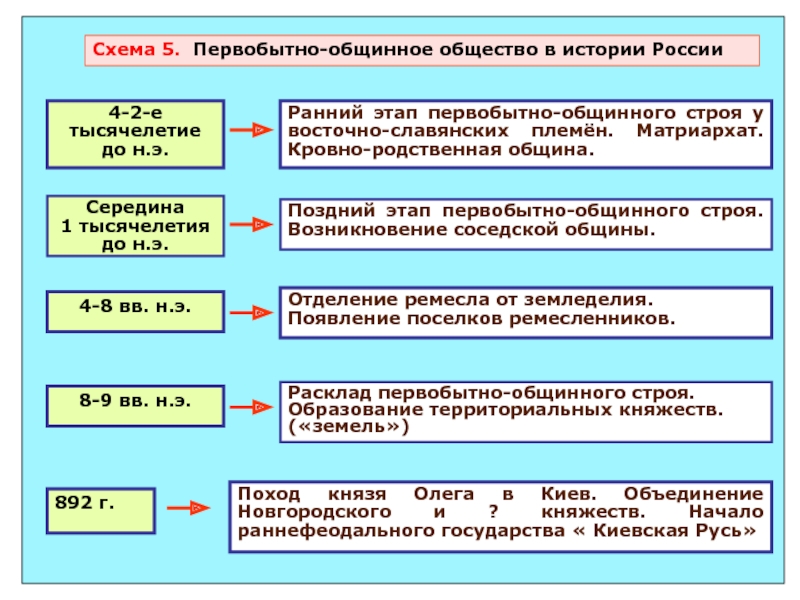

- 125. Схема 5. Первобытно-общинное общество в истории России4-2-е

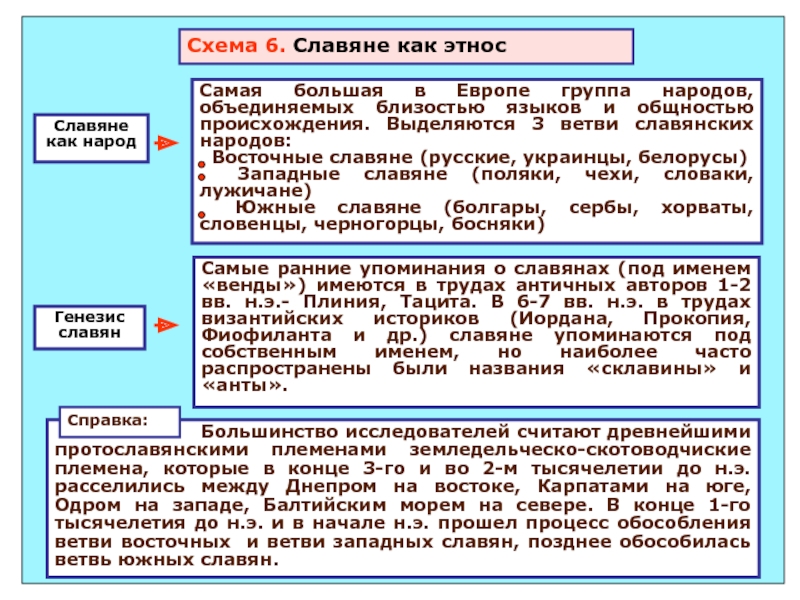

- 126. Схема 6. Славяне как этносГенезис славянСамые ранние

- 127. Схема 6. Славяне как этнос(Продолжение)По данным на

- 128. (Приложение 2)Основные события в истории государственного управления

- 129. (Продолжение 1)1199 г. Объединение Волынского и Галицкого княжеств1237—

- 130. (Продолжение 2)1478 г. Присоединение к Москве Новгорода Великого1480

- 131. 1556 г. Принятие Уложения о службе1556 г. Присоединение Астрахани

- 132. 1667 г. Новоторговый устав1670—1671 гг. Восстание пол предводительством Степана

- 133. 1721 г. Окончание Северной войны. Присоединение Прибалтики1721 г. Провозглашение

- 134. 1797 г. Отмена петровского указа о престолонаследииПервая половина

- 135. 1881 г. Убийство Александра II народовольцами1881 г. Манифест о

- 136. 1914 г. Создание всероссийских земского и городского союзов1915

- 137. 1924 г., 31 января Принятие первой Конституции СССР1925

- 138. 1954- 1956 гг. Расширение прав союзных республик в

- 139. 1993 г., 3-4 октября Вооруженное противостояние законодательной и

- 140. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК:1. Бор М.З. История мировой экономики:

- 141. Скачать презентанцию

Слайды и текст этой презентации

Слайд 2

Альбом наглядных пособий дает формализованное, в виде структурно-логических

схем и сопровождающих их текстовых пояснений, представление о проблематике развития российской государственности, структуре и функциях органов государственного управления за более чем за тысячелетнюю историю становления российского государства и его госслужбы.В данном издании ставится цель облегчить усвоение основных разделов курса «История государственного управления в России». Особое внимание уделяется особенностям формирования структуры высших, центральных и местных органов управления на различных этапах истории России. Способ изложения материала позволяет сформировать целостное представление о содержательной стороне рассматриваемых проблем.

Альбом наглядных пособий может быть использован как для учебно – методического обеспечения процесса изучения студентами курса, так и в качестве методического источника для подготовки лекций по курсу, а также для анализа конкретных исторических ситуаций. Адресован студентам, аспирантам, преподавателям.

Слайд 3

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность изучения истории государственного управления в России предопределена

следующими факторами: огромной ролью, которую всегда играло государственное управление в российском обществе путем целенаправленного организационно регулирующие воздействия на общественные процессы и отношения, различные сферы общественной жизни, - тем самым, определявшее во многом сознания, поведения и деятельность людей; уникальностью отечественного исторического опыта в сфере государственного управления без глубокого изучения и учета которого (всех его позитивных и негативных сторон) невозможен путей становления современной российской государственности. В первом разделе «Государственное управление в России с древнейших времен до 1917г.» представлены проблемы, связанные с определением предпосылок и особенностей становления российской государственности на различных этапах исторического развития. Особое внимание уделено характеристике формирование системы высших, центральных и местных государственных органов, анализу реформ и контрреформ в государственном аппарате, а также организации государственной службы. Показана роль отдельных государственных деятелей в развитии государственного управления. Во втором разделе «Государственное управление в советскую эпоху (1917-1991 гг.): предпосылки и тенденции современного государственного управления» дается рассмотрение особенностей формирования системы и органов государственного управления в условиях зарождения, функционирования и распада административно-командной системы государственной власти, а также анализируются современные тенденции реформы государственного управления.

Слайд 4

Настоящий альбом наглядных пособий – это попытка дать

формализованное, в виде структурно-логических схем и сопровождающих их текстово-иллюстративных моделей, представление о проблематике становления системы государственного управления в России в ее историческом развитии с целью облегчить усвоение основных разделов курса «История государственного управления в России». Большинство схем сопровождаются комментариями. Альбом не может рассматриваться в качестве самостоятельного источника предмета курса, а является лишь сопроводительным материалом к учебникам. Вместе с тем альбом составлен таким образом, что для лиц обладающих соответствующей подготовкой в сфере гуманитарных дисциплин «Отечественная история», «Правоведение», «Политология» и др., дает достаточно полное представление об истории становления российской государственности, эволюции органов государственной службы, их структуре и функциях.Автор.

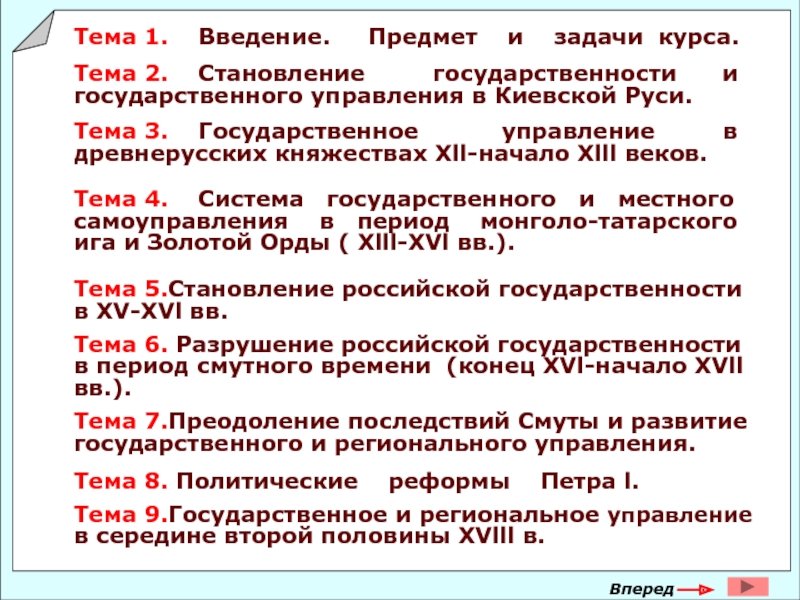

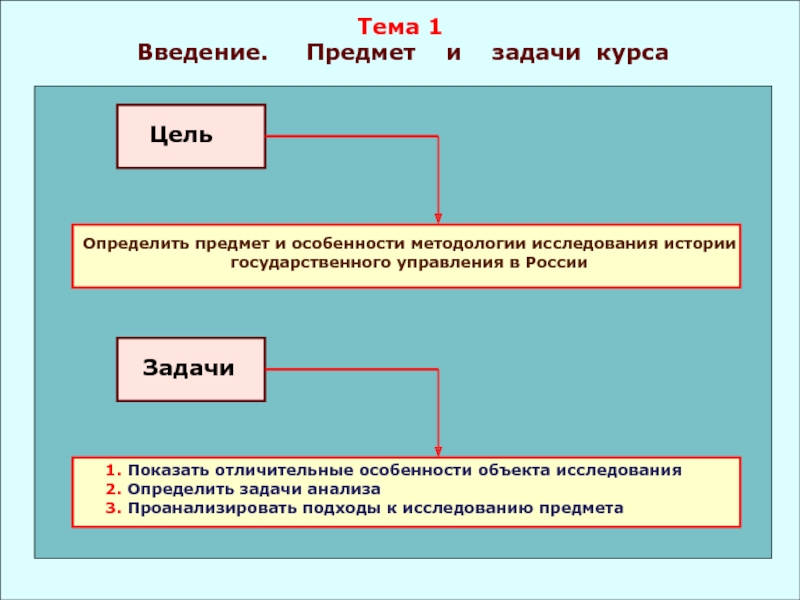

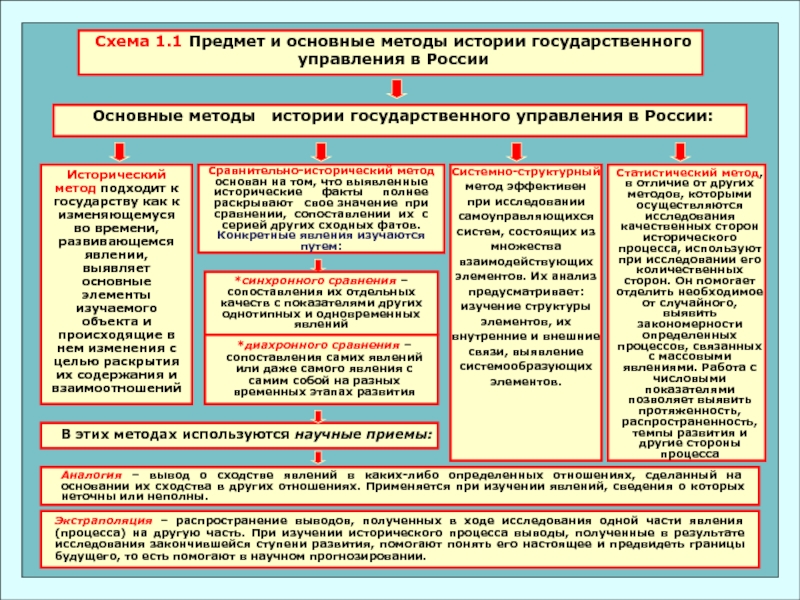

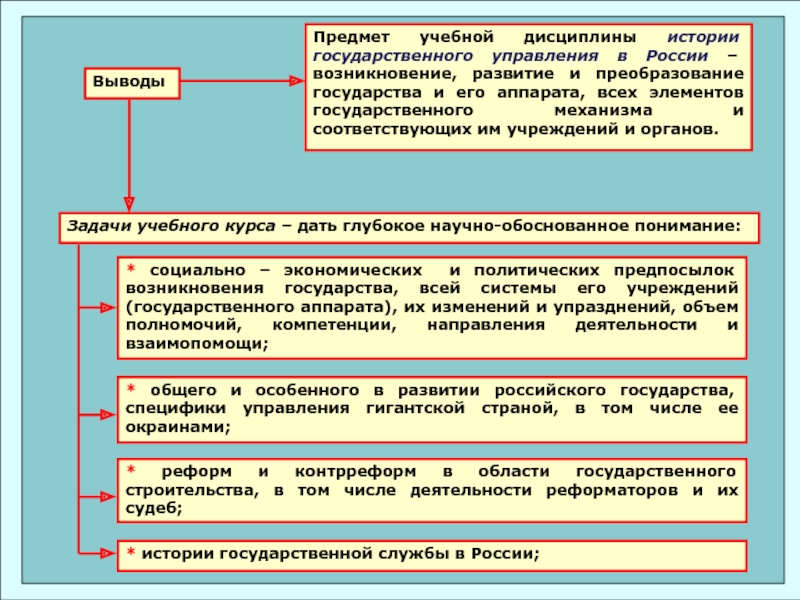

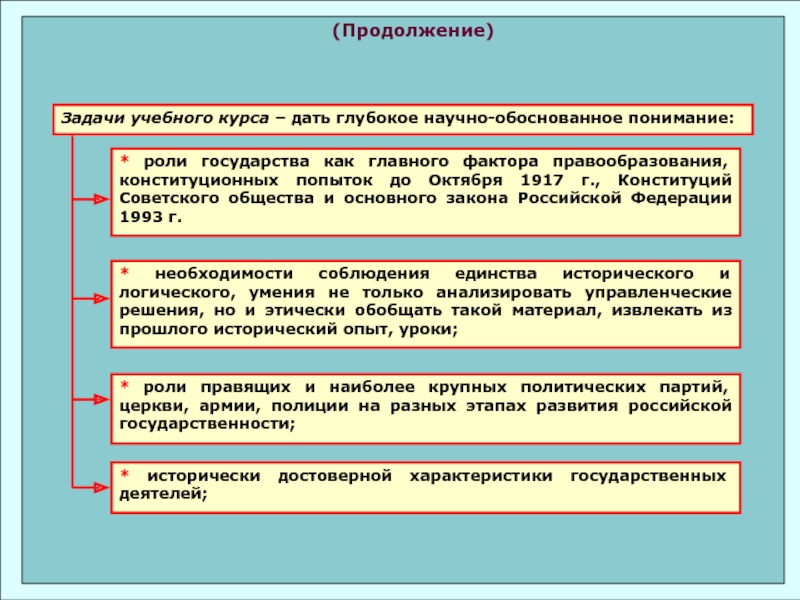

Слайд 5Тема 1. Введение. Предмет и

задачи курса.

Тема 2. Становление государственности

и государственного управления в Киевской Руси.Тема 3. Государственное управление в древнерусских княжествах Xll-начало Xlll веков.

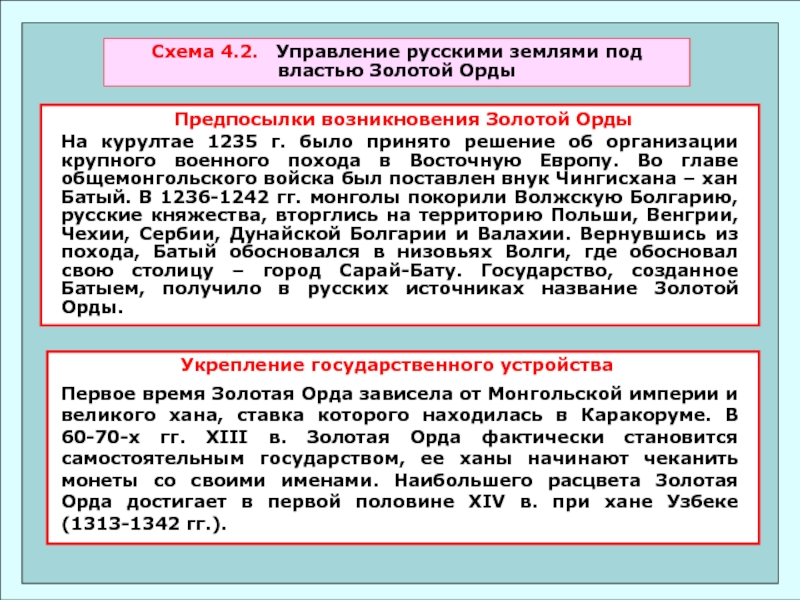

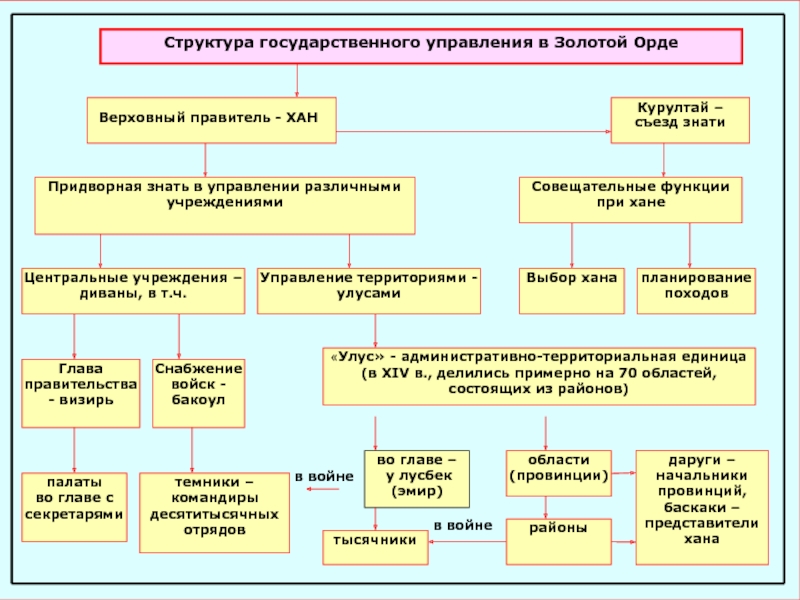

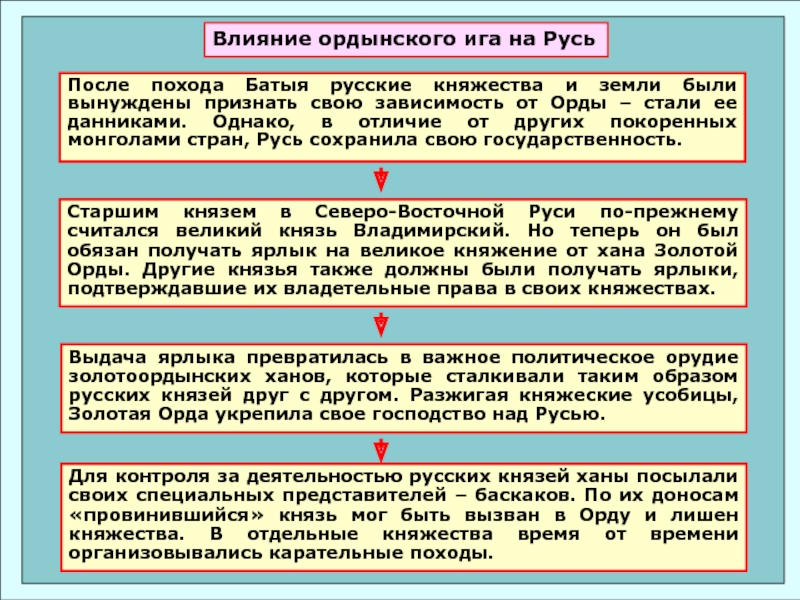

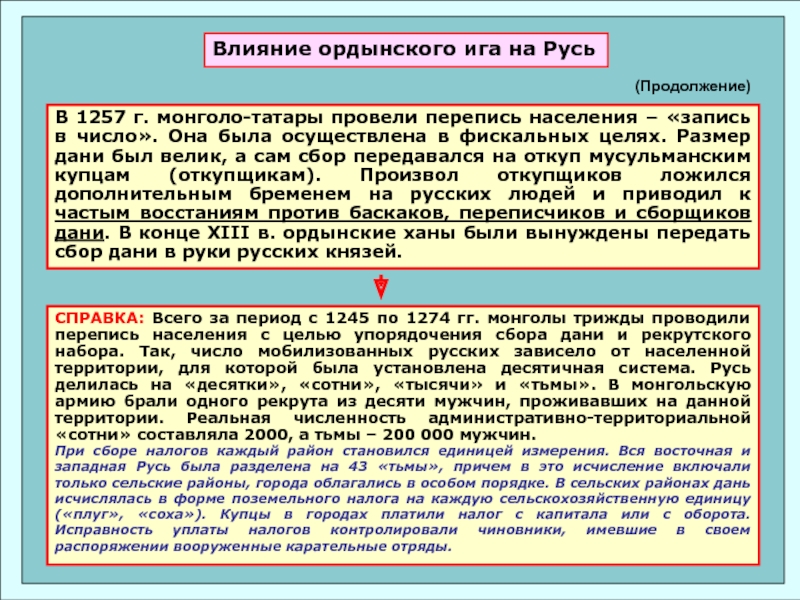

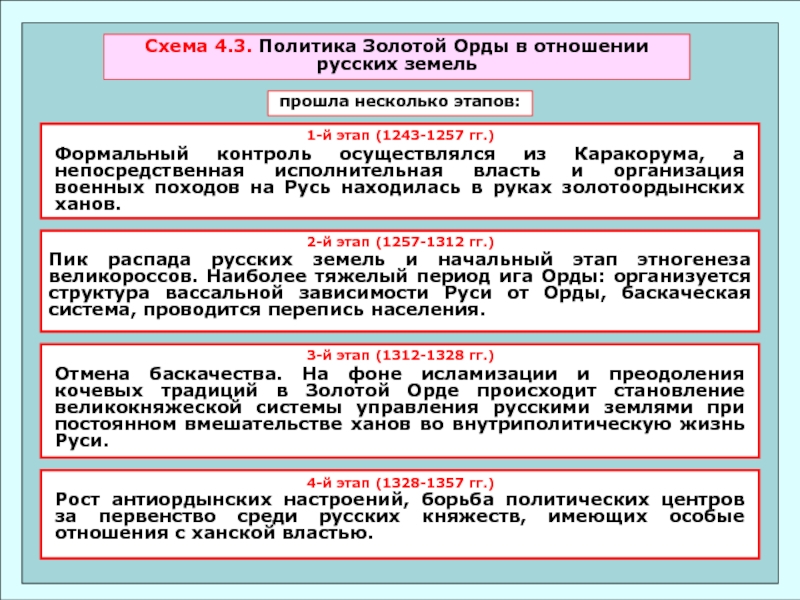

Тема 4. Система государственного и местного самоуправления в период монголо-татарского ига и Золотой Орды ( Xlll-XVl вв.).

Тема 5.Становление российской государственности в XV-XVl вв.

Тема 6. Разрушение российской государственности в период смутного времени (конец XVl-начало XVll вв.).

Тема 7.Преодоление последствий Смуты и развитие государственного и регионального управления.

Тема 8. Политические реформы Петра l.

Тема 9.Государственное и региональное управление в середине второй половины XVlll в.

Вперед

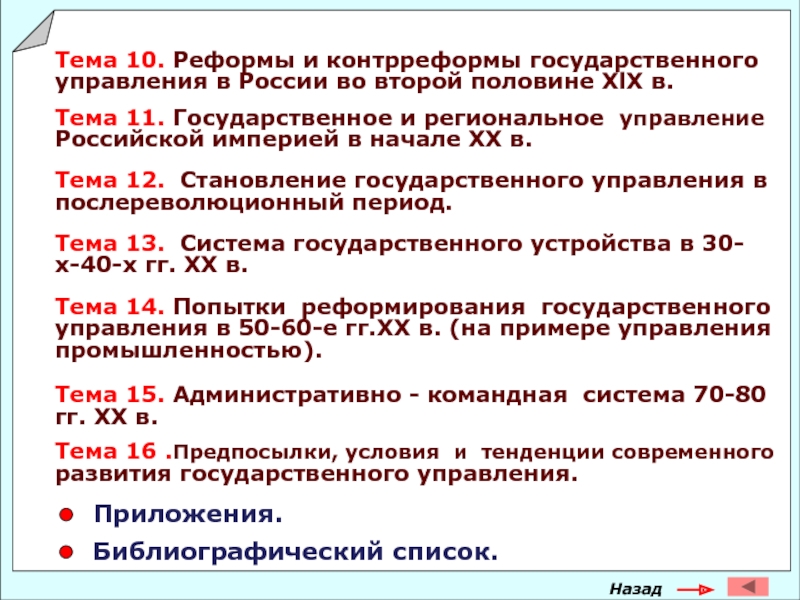

Слайд 6Тема 10. Реформы и контрреформы государственного управления в России во

второй половине XlX в.

Тема 11. Государственное и региональное управление

Российской империей в начале XX в.Тема 12. Становление государственного управления в послереволюционный период.

Тема 13. Система государственного устройства в 30-х-40-х гг. XX в.

Тема 14. Попытки реформирования государственного управления в 50-60-е гг.XX в. (на примере управления промышленностью).

Тема 15. Административно - командная система 70-80 гг. XX в.

Тема 16 .Предпосылки, условия и тенденции современного развития государственного управления.

Назад

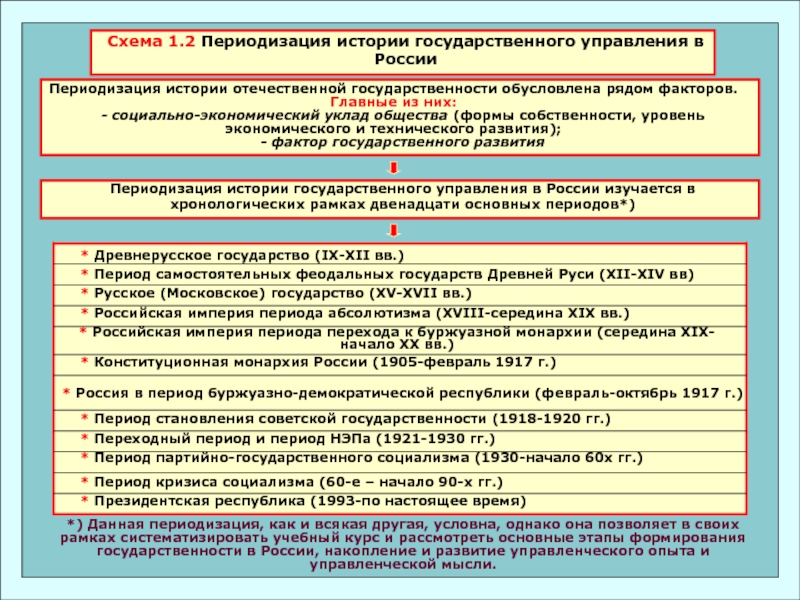

Слайд 10*) Данная периодизация, как и всякая другая, условна, однако она

позволяет в своих рамках систематизировать учебный курс и рассмотреть основные

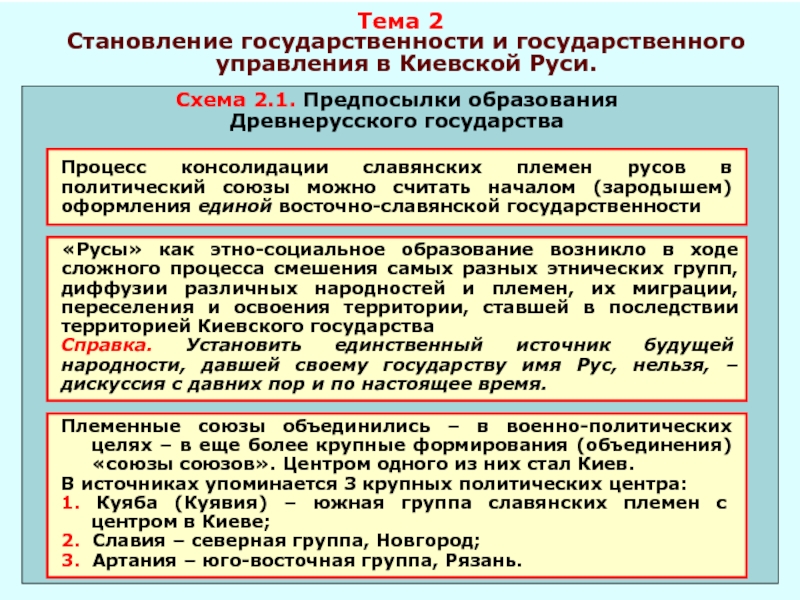

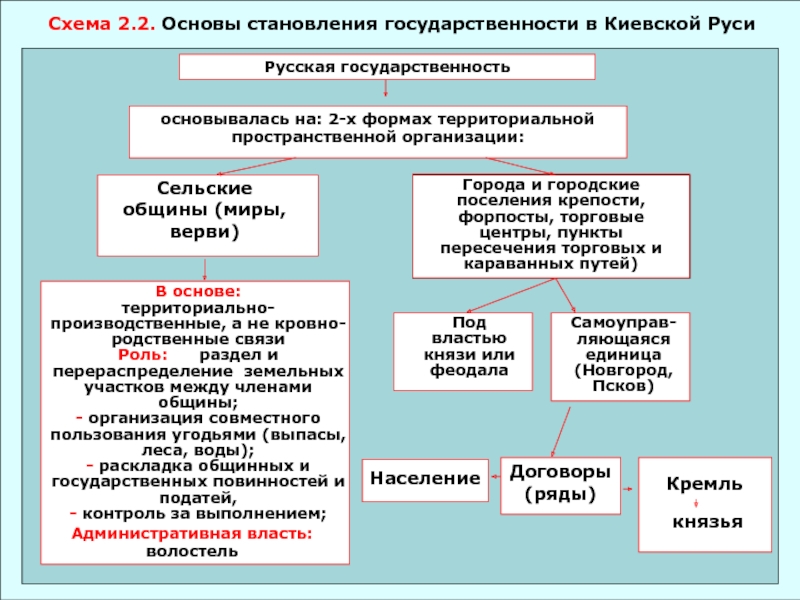

этапы формирования государственности в России, накопление и развитие управленческого опыта и управленческой мысли.Слайд 15Схема 2.2. Основы становления государственности в Киевской Руси

Русская государственность

основывалась

на: 2-х формах территориальной пространственной организации:

Договоры

(ряды)

Сельские общины (миры, верви)

Города и

городские поселения крепости, форпосты, торговые центры, пункты пересечения торговых и караванных путей)Под властью князи или феодала

Самоуправ-

ляющаяся единица (Новгород, Псков)

Кремль

князья

Население

В основе: территориально-

производственные, а не кровно-родственные связи

Роль: раздел и перераспределение земельных участков между членами общины;

- организация совместного пользования угодьями (выпасы, леса, воды);

- раскладка общинных и государственных повинностей и податей,

- контроль за выполнением;

Административная власть: волостель

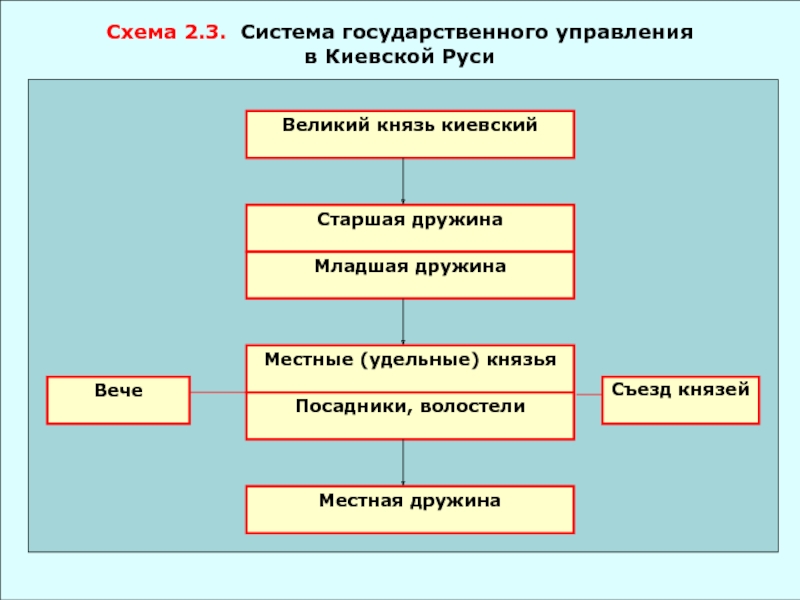

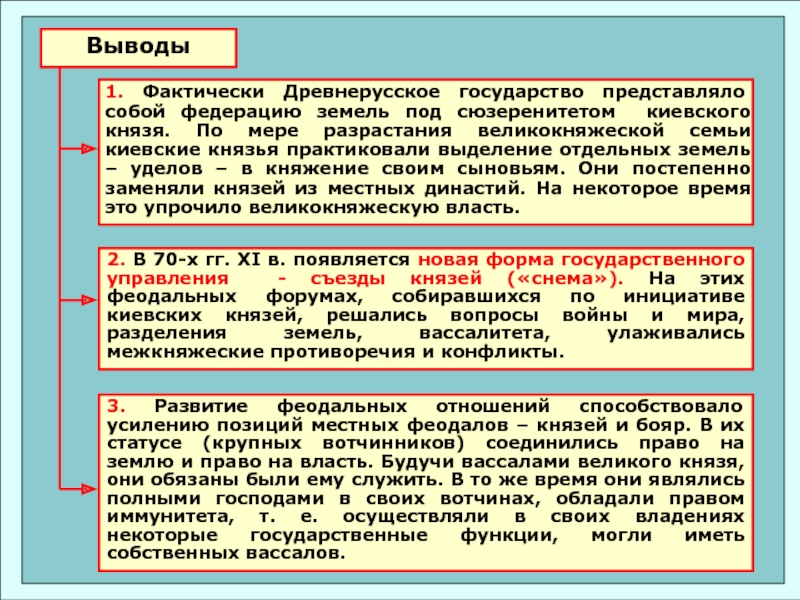

Слайд 17Выводы

2. В 70-х гг. XI в. появляется новая форма государственного

управления - съезды князей («снема»). На этих феодальных форумах, собиравшихся

по инициативе киевских князей, решались вопросы войны и мира, разделения земель, вассалитета, улаживались межкняжеские противоречия и конфликты.3. Развитие феодальных отношений способствовало усилению позиций местных феодалов – князей и бояр. В их статусе (крупных вотчинников) соединились право на землю и право на власть. Будучи вассалами великого князя, они обязаны были ему служить. В то же время они являлись полными господами в своих вотчинах, обладали правом иммунитета, т. е. осуществляли в своих владениях некоторые государственные функции, могли иметь собственных вассалов.

1. Фактически Древнерусское государство представляло собой федерацию земель под сюзеренитетом киевского князя. По мере разрастания великокняжеской семьи киевские князья практиковали выделение отдельных земель – уделов – в княжение своим сыновьям. Они постепенно заменяли князей из местных династий. На некоторое время это упрочило великокняжескую власть.

Слайд 18Выводы

4. Окончательно складывается так называемая дворцово-вотчинная система управления, при которой

выделяются два центра управления - княжеский дворец и боярская вотчина,

власть разделяется между крупными земельными собственниками – князем и боярами, а выполнение важнейших государственных функций поручается их представителям, являвшимся одновременно и должностными лицами, и управляющими вотчинным хозяйством.5. Важную роль в Древнерусском государстве продолжало играть вече. Из племенной сходки древних славян оно превратилось в собрание горожан. Решающее слово на вечевых собраниях принадлежало городской знати. На вече выносились важнейшие вопросы жизни городской общины. Иногда вече избирало князей, заключало с ними договор (9ряд). Из 50 князей, занимавших киевский стол в X – начале XIII в., 14 были приглашены вечем. Атрибутами вече являлись вечевой колокол и специальная трибуна, возвышавшаяся над площадью. Существовал определенный порядок ведения вече и, возможно, иногда практиковалась запись выступлений. В большом городе могло быть несколько вечевых собраний

(Продолжение)

Справка.

Многие историки рассматривали вече как орган народовластия. В то же время они по-разному оценивали место вече в системе управления Древнерусским государством.

И. Я. Фроянов полагал, что вече являлось верховным учреждением в городах-государствах Древней Руси; М. Б. Свердлов, наоборот, доказывал эпизодичность созыва вече, как правило, в чрезвычайных обстоятельствах войны или восстания главным образом в городах Северо-Западной Руси

Слайд 19Выводы

6. Общинное самоуправление. Основную массу населения в Древнерусском государстве составляли

крестьяне-общинники. Крестьянская община представляла собой конгломерат мелких поселений; на севере

она именовалась миром, на юге – вервью. Государство было заинтересовано в сохранении общинных порядков, так как с их помощью было легче осуществлять сбор податей и обеспечивать лояльность населения княжеской власти. Община занималась перераспределением земельных наделов, раскладывала подати между дворами, разрешала споры между общинниками, разыскивала преступников. В рамках общины действовал институт круговой поруки. Общинной самоуправление возглавлялось выборным старостойСправка. Исследователи полагают, что древнерусская община X-XII вв. сочетала в себе элементы как соседской, так и семейной общины.

(Продолжение)

7. Развитие феодальных отношений и рост крупного землевладения имели своим результатом постепенное подчинение общин государству и отдельным феодалам-вотчинникам. Наряду с выборными старостами появляются назначаемые князьями и боярами волостели, приказчики и иные должностные лица.

Слайд 22Схема 3.3 Формирование новых политических центров

Княжества и земли Руси удельного

периода были вполне сложившимися государствами, сопоставимыми по территории с европейскими

Киев,

страдавший от набегов кочевников и княжеских усобиц, постепенно утратил свое значение. На протяжении почти всего XII в. на него по традиции продолжали смотреть как на главный город Руси, но фактически он превратился в столицу небольшого Киевского княжества, расположенного в среднем ПоднепровьеНаиболее важное значение на рубеже XII – XIIIвв. приобретают:

Они становятся политическими центрами соответственно:

Северо-восточная Русь

Юго-западная Русь

Северо-западная Русь

Слайд 25Комментарий к схеме:

Посадник - высшая светская власть в городе. Его

функции:

– созывал вече; открывал его заседания; исполнял его решения;

– руководил

внешними сношениями;– контролировал действия князя;

– осуществлял судебные функции.

Срок полномочий посадника точно не устанавливался, но обычно не превышал 2-3 лет. С 1301 года стали избираться на один год

Тысяцкий (ближайший помощник посадника)- предводитель городского ополчения, в мирное время осуществлял полицейский надзор за порядком в городе, а также судебные функции (по торговым тяжбам). Избирался вечем

Совет господ - это несколько сот бояр, которые сосредоточили все рычаги и нити правления в Новгороде, то есть «совет господ» контролировал представительную и исполнительную власть Новгорода

(Продолжение)

Слайд 26Комментарий к схеме:

Должностные лица низшего звена - избирались из местных

жителей (доводчики, старосты, и др.). Подчинялись посаднику.

Епископ (позднее архиепископ)-

владыка. Обладал кроме духовной власти, ещё и светской:– ведал городской казной, хранил печати;

– ведал внешними сношениями;

– контролировал торговые меры и весы;

– имел право суда (церковного);

– в его распоряжении находился специальный «владычный полк».

Избирался вечем

(Продолжение)

Слайд 27Выводы

1. Политическая раздробленность- это закономерный этап в развитии феодализма. Через

неё прошли многие европейские и азиатские страны и народы

2. Со

второй половины XI века отчётливо определились новые тенденции в социально-экономическом и политическом развитии русских земель, которые спустя столетие открыли новый этап в развитии российской государственности- эпоху феодальной раздробленности3. Эти новые тенденции были связаны с появлением вотчин- частных крупных земельных владений, принадлежавших, как правило, боярам

4. Переход к раздробленности не сопровождался упадком Руси. Он был ознаменован положительными сдвигами в социально-экономическом, политическом и культурном развитии, способствовал подъёму отдельных русских земель, росту городов

5. К отрицательным последствиям наступления раздробленности относится усиление княжеских усобиц и ослабление военной мощи страны

Слайд 28Справка:

Вотчинники-бояре – владели пахотными землями, табунами коней, стадами коров,

домашней птицей, частью собственности боярина были и несвободные люди (рабы

– челядь, холопы). В зависимость от бояр попадали и свободные люди. К ним относились рядовичи, заключившие договор (ряд), на основании которого они работали на хозяина. Разновидностью «рядовичей» были «закупы», обязанные отработать хозяину «купу» - долг. Отныне бояре переставали зависеть от князя, поскольку стали получать регулярные доходы от вотчин.(Продолжение)

Слайд 29

Тема 4

Система государственного и местного самоуправления в период

монголо-татарского ига и Золотой Орды (XIII-XVI вв.).

Слайд 41Схема 5.2. Направления и этапы процесса образования единого государства в

XIV-XVI вв.

1. Возвышение Москвы первая половина XIII в.

2.Превращение Москвы в

общенациональный центр борьбы с монголо-татарскими завоевателями ( вторая половина XIV- начало XV вв.)3. Феодальная война в Великом княжестве Московском (вторая четверть 15 в.)

4. Завершение объединения русских земель вокруг Москвы и свержение ордынского ига (время правления Ивана III (1462 – 1505 гг.) и Василия III (1505-1533 гг.)

4 этапа образования единого государства

Слайд 42Схема 5.3. Структура государственного управления в сословно – представительской монархии

в России в середине XVI века

Царь

Боярская Дума

Митрополит

Земской Собор

Земские избы

Губные избы

Слайд 43Схема 5.4. Процесс формирования приказов (Центральных органов управления)

«ПРИКАЗ»

(разовое поручение)

«ПУТЬ»

(постоянное поручение,

«отрасль» управления)

«ИЗБА»

(канцелярия)

«ПРИКАЗ»

(центральное государственное учреждение)

Слайд 44

Тема 6

Разрушение российской государственности в период смутного

времени (конец XVI – начало XVII вв).

Слайд 47

Голодные бунты часто принимали политическую окраску. Несмотря на то, что

Борис Годунов делал все возможное для ликвидации последствий голода, в

народе крепло мнение, что имено Борис Годунов является виновником всех бед:– голод воспринимался не как бедствие, а как результат его управленческой деятельности (вера во всесилие царя);

– Бориса Годунова считали «плохим царем», незаконно пришедшим к власти, обманщиком и цареубийцей (малолетнего Дмитрия);

– в обществе имело место ожидание «мессии», надежда на появление «доброго царя», который наведет порядок и спасет народ от страданий.

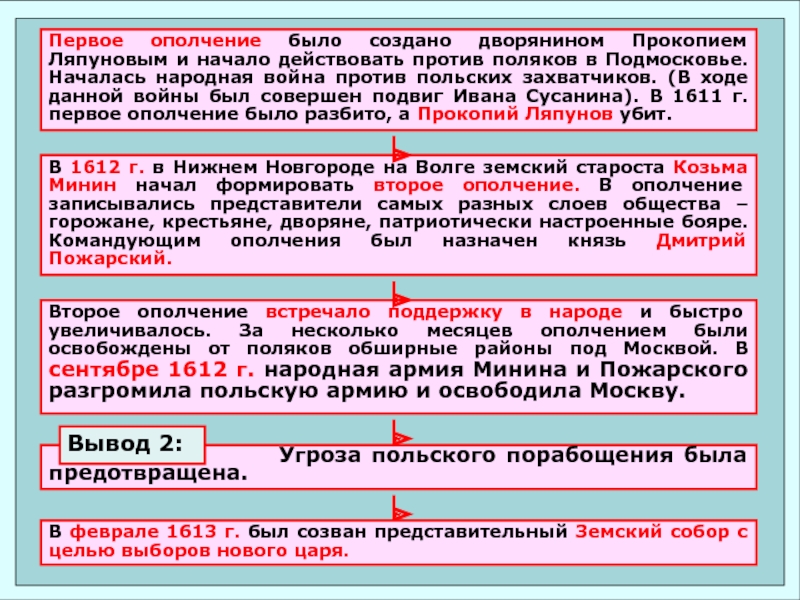

Слайд 57Первое ополчение было создано дворянином Прокопием Ляпуновым и начало действовать

против поляков в Подмосковье. Началась народная война против польских захватчиков.

(В ходе данной войны был совершен подвиг Ивана Сусанина). В 1611 г. первое ополчение было разбито, а Прокопий Ляпунов убит.В 1612 г. в Нижнем Новгороде на Волге земский староста Козьма Минин начал формировать второе ополчение. В ополчение записывались представители самых разных слоев общества – горожане, крестьяне, дворяне, патриотически настроенные бояре. Командующим ополчения был назначен князь Дмитрий Пожарский.

Второе ополчение встречало поддержку в народе и быстро увеличивалось. За несколько месяцев ополчением были освобождены от поляков обширные районы под Москвой. В сентябре 1612 г. народная армия Минина и Пожарского разгромила польскую армию и освободила Москву.

Угроза польского порабощения была предотвращена.

Вывод 2:

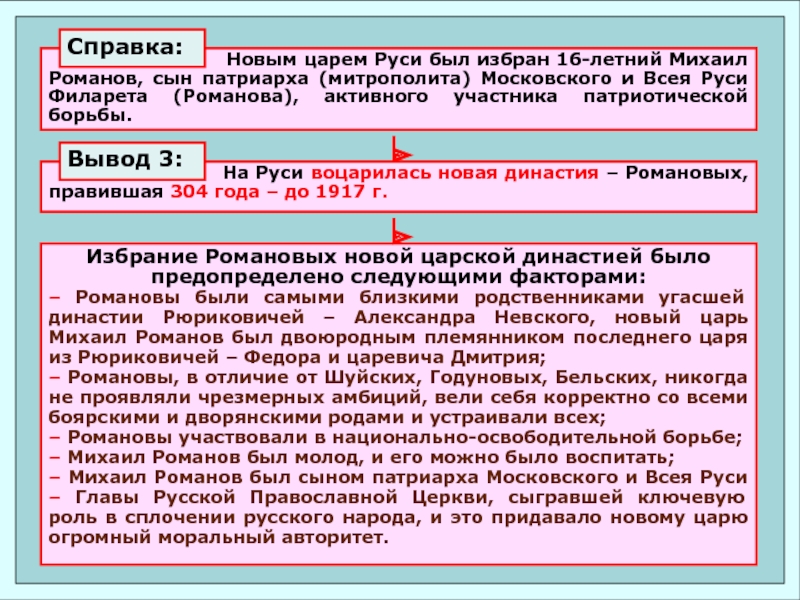

В феврале 1613 г. был созван представительный Земский собор с целью выборов нового царя.

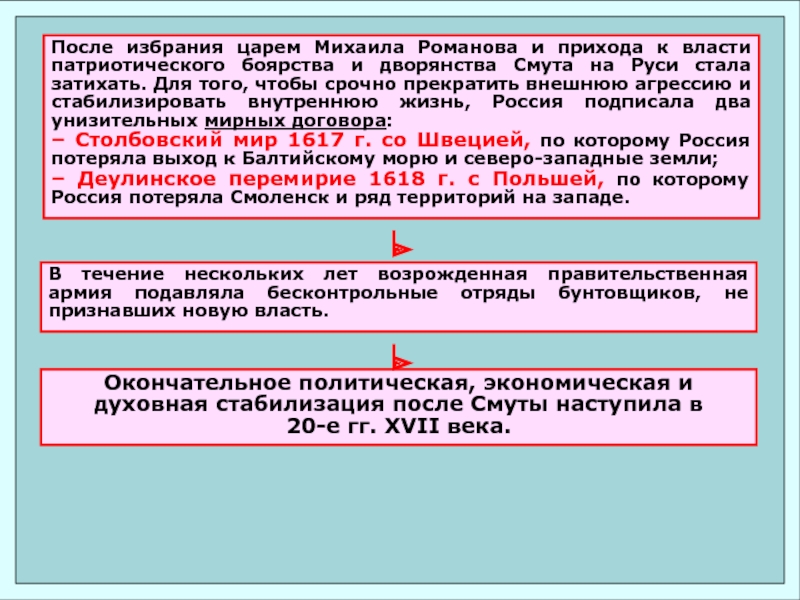

Слайд 59Окончательное политическая, экономическая и духовная стабилизация после Смуты наступила в

20-е гг. XVII века.

Слайд 61

Тема 7

Преодоление последствий Смуты и развитие государственного

и регионального управления

Слайд 62ЦАРЬ

Боярская дума

Приказ тайных дел

Разрядный приказ

Поместный приказ

Разрядный приказ

Разбойный приказ

Земский приказ

Казанский приказ

Сибирский

приказ

Стрелецкий приказ

Пушкарский приказ

Счетный приказ

Приказ Большого прихода

Приказ Большого дворца

Казенный приказ

Приказная система

Российского государства в середине XVII в.(Схема 7.2.)

Слайд 63Административ-ные и судебно-полицейские приказы

Областные (территориаль-ные) приказы

Военные приказы

Финансовые приказы

Дворцовые приказы

Приказная система

Российского государства в середине XVII в.

Ямской приказ

Московский судный приказ

Владимирский судный

приказПриказ сыскных дел

Челобитный приказ

Приказ что на «сильных» бьют челом

Приказ Великой России

Малороссий-ский приказ

Приказ Вел. Кн. Литовского

Бронный приказ

Ствольный приказ

Приказ городового дела

Приказ каменных дел

Оружейная палата

Рейтарский приказ

Приказ Большой казны

Приказ денежных сборов

Приказ сбора стрелецких денег

Приказ сбора запросных и пятинных денег

Приказ сбора доимочных денег

Постельничий приказ

Конюшенный приказ

Сокольничий приказ

Ловчий приказ

Дворцовый судный приказ

Панихидный приказ

(Продолжение)

Слайд 64Административ-ные и судебно-полицейские приказы

Военные приказы

Приказная система Российского государства в середине

XVII в.

(Продолжение)

Патриарх

Патриаршие приказы

Патриарший дворцовый приказ

Патриарший казенный приказ

Патриарший разрядный (судный) приказ

Записной

приказХолопий приказ

Монастырский приказ

Печатный приказ

Приказ приказных дел

Приказ сбора ратных людей

Приказ сбора даточных людей

Приказ полковых денег

Полоняничий приказ

Иноземский приказ

Аптекарский приказ

Финансовые приказы

Владимирская четверть

Устюжская четверть

Галицкая четверть

Новая четверть

Приказ денежной раздачи

Хлебный приказ

Слайд 67

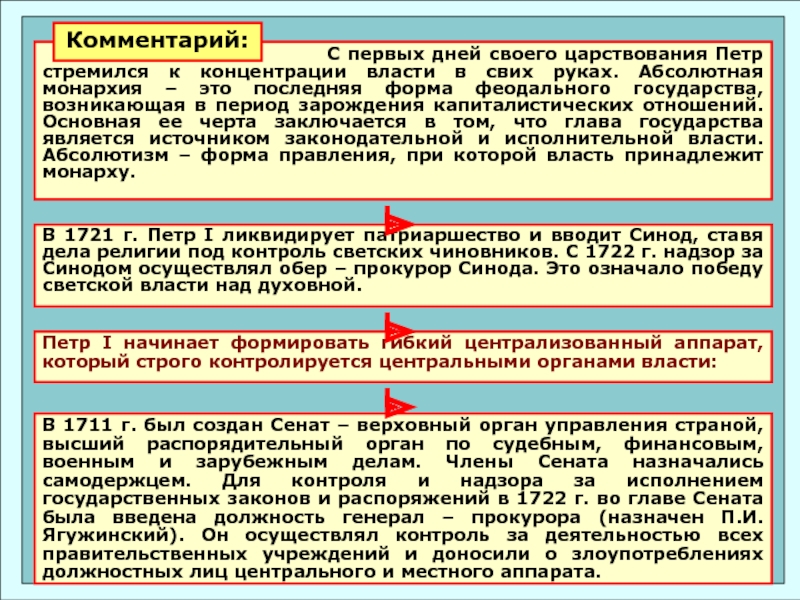

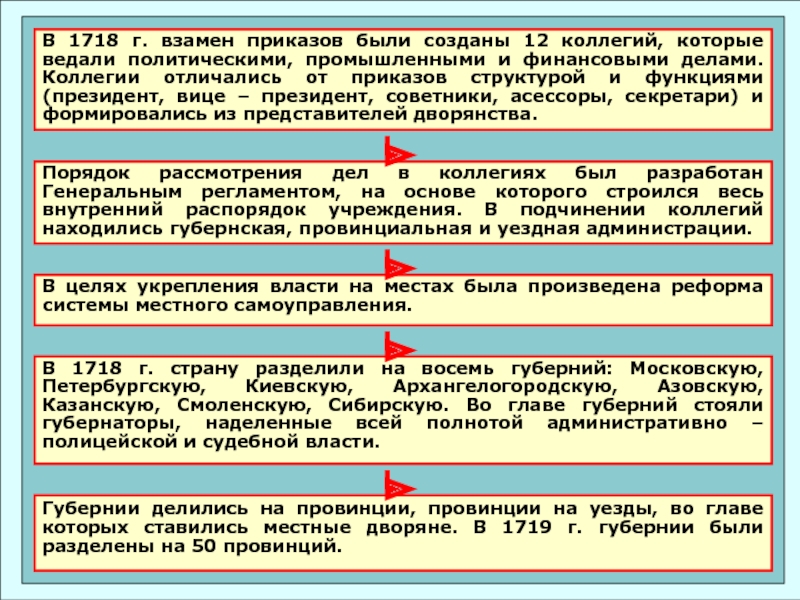

С первых дней своего царствования Петр стремился к концентрации власти в свих руках. Абсолютная монархия – это последняя форма феодального государства, возникающая в период зарождения капиталистических отношений. Основная ее черта заключается в том, что глава государства является источником законодательной и исполнительной власти. Абсолютизм – форма правления, при которой власть принадлежит монарху.

В 1721 г. Петр I ликвидирует патриаршество и вводит Синод, ставя дела религии под контроль светских чиновников. С 1722 г. надзор за Синодом осуществлял обер – прокурор Синода. Это означало победу светской власти над духовной.

Петр I начинает формировать гибкий централизованный аппарат, который строго контролируется центральными органами власти:

В 1711 г. был создан Сенат – верховный орган управления страной, высший распорядительный орган по судебным, финансовым, военным и зарубежным делам. Члены Сената назначались самодержцем. Для контроля и надзора за исполнением государственных законов и распоряжений в 1722 г. во главе Сената была введена должность генерал – прокурора (назначен П.И. Ягужинский). Он осуществлял контроль за деятельностью всех правительственных учреждений и доносили о злоупотреблениях должностных лиц центрального и местного аппарата.

Комментарий:

Слайд 70

Тема 9

Государственное и региональное управление в

середине второй половины XVIII в.

Схема 9.1 Органы суда по реформе

1775 г.Верхний земский

суд

Губернский магистрат

Верхняя земская расправа

Совестный

суд

Нижняя земская расправа

Городовой магистрат

Уездный

суд

Сенат

По гражданским делам

По

уголовным делам

Слайд 71

Схема 9.1 Органы суда по реформе 1775 г.

Управление

губернией и уездом в конце XVIII в.

Приказ общественного призрения

Уездный казначей

Слайд 73

Тема 10

Реформы и контрреформы государственного управления

в России во второй половине XIX в.

Слайд 74

В 1810 г. в системе министерств произошли небольшие

изменения: упраздняется Министерство коммерции (его функции перешли к Министерству финансов),

создается Министерство полиции (выделилось из Министерства внутренних дел.) (см. схему 10.2.)Схема 10.2 Система высшего и центрального управления в первой половине XIX в.

Император

Министерства

Военное 1802

Морское 1802

Иностранных

дел 1802

Внутренних дел

1802

Полиции

1810-1819

Коммерции

1802-1810

Финансов 1802

Юстиции 1802

Народного просвещения

1802

Духовных дел

и народного

просвещения

1817-1824

Императорского

двора и уделов

1826

Государственных

имуществ 1837

Слайд 75

Значительную

роль в становлении министерской системы сыграло «Общее учреждение министерств». Этот правовой акт, изданный 25 июня 1811 г., определил единообразие организации и делопроизводства министерств, взаимоотношения их структурных частей, порядок отношений министерств друг с другом и другими учреждениями (см. схему10.3.)Комментарий:

Схема 10.3 Структура министерств по «Общему учреждению министерств» (1811 г.)

Товарищ министра

Министр

Департаменты (директор)

Отделения (начальник)

Столы (столоначальник)

Канцелярия (директор)

Совет министра

Слайд 77Схема 10.5 Государственное устройство Российской империи по плану М.М. Сперанского

Император

Государственный

совет (законосовещательный)

Законодательная власть

Государственная дума

Губернские

думы

Окружные

думы

Волостные

думы

Исполнительная

власть

Правительствующий сенат

Министерства

Губернские

правления

Окружные

правления

Волостные

правления

Судебная

власть

Судебный

совет

Губернский

суд

Окружной

суд

Волостной

суд

Слайд 78Главной идеей проекта государственных преобразований Сперанского являлось разделение функций законодательных,

исполнительных и судебных органов власти. Этот принцип последовательно проводился от

центральных учреждений до местных органов власти и управления.Высшая исполнительная власть (министерства) ставилась под контроль как со стороны Правительствующего сената и со стороны Государственной думы. При этом все законодательные и распорядительные органы избирались снизу вверх, выдвигая своих представителей в вышестоящие учреждения. Суд отделялся от администрации и также являлся выборным. Правительство лишь надзирало за соблюдением судопроизводства через представителей местных судов.

На нижнем уровне законодательной вертикали создавались распорядительные волостные думы, которые избирались на три года из всех земельных собственников и государственных крестьян. В свою очередь, волостные думы избирали гласных в окружные думы и судей в волостные суды, окружные думы – гласных в губернские думы, советы окружных правлений и судей в окружные суды, губернские думы выбирали гласных в Государственную думу, советы губернских правлений и судей в губернские суды.

Комментарий:

Слайд 79Всю исполнительную власть от местных правлений до министерств объединял и

контролировал правительствующий сенат. По проекту М.М. Сперанского Сенат предполагалось восстановить

в правах как высший судебно – административный орган. В связи с этим предлагалось реформировать Сенат, отделив его административную функцию от судебной, и создать два самостоятельных учреждения – Судебный сенат и Правительствующий сенат. Правительствующий сенат должен был контролировать деятельность назначаемых императором министров, губернаторов и проводить ревизии деятельности местных органов власти и управления.Все части управления в проекте государственных преобразований М.М. Сперанского соединялись в Государственном совете и через него восходили к верховной власти. Все законопроекты подготавливались Государственным советом и после их одобрения императором направлялись в Государственную думу для обсуждения. Так же как и местные думы, Государственная дума возглавлялась председателем, который избирался самой Думой и утверждался императором (в Государственной думе предполагалась еще и должность канцлера). Впервые в российской административной практике устанавливалось различие между законом и указом (распоряжением).

Верховная власть в государстве принадлежала монарху, являвшемуся главой государства, источником, носителем и выразителем державной власти в полном ее объеме.

Слайд 80Хотя ни один закон не должен был миновать Государственную думу,

в ее функции входило лишь обсуждение поступавших из Государственного совета

законопроектов, право же законодательной инициативы и окончательного утверждения законов принадлежало исключительно императору. Кроме того, император мог не только в любое время прервать заседание Думы, но и распустить ее, назначив новые выборы.Проект государственных преобразований М.М. Сперанского стал переворотом в понимании государственного устройства. Он предлагал стройную систему администрации, которая подчинялась закону и являлась ему подконтрольной. Так как эта система управления строилась снизу вверх и сочетала в себе бюрократические и выборные принципы, в перспективе она могла существенным образом потеснить бюрократические структуры и подготовить формирование в России эффективной и ответственной администрации.

В середине 19 в. в России начался острейший социально – экономический и политический кризис, в основе которого лежала отсталость феодально – крепостнической системы хозяйства. Это тормозило развитие капитализма и определяло общее отставание России от передовых держав. С особой силой кризис проявился поражении России в Крымской войне.

Схема 10.6 Начало реформ Александра II

Александр II начал подготовку проекта крестьянской реформы. В 1857 – 1858 гг. были созданы губернские комитеты, которые разрабатывали проекты будущей реформы и направляли их в редакционные комиссии.

Слайд 8119 февраля 1861 г. Александр II подписал Манифест и «Положения

о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости». В нем говорилось: «Крепостное

право на крестьян, водворенных в помещичьих имениях, и на дворовых людей отменяется навсегда» и им предоставляются «права свободных сельских обывателей».В соответствии с манифестом крестьяне получили личную свободу и общегражданские права, которые были неполными в сравнении с другими слоями общества. Земли, принадлежавшие помещикам, были признаны их собственностью, крестьянам выделялся земельный надел, за который они платили выкуп. До уплаты выкупа крестьянин считался временно обязанным и вынужден был выполнять прежние повинности.

(Продолжение)

Слайд 82Схема 10.7 Судебная система по уставам 1864 г.

СЕНАТ (кассационная инстанция)

Министерство

юстиции

Съезд мировых судей (апелляционная инстанция)

Мировой судья

Окружной суд

Уголовный

департамент

Гражданский

департамент

Управление

Апелляция и

кассацияСлайд 83Наиболее значимой и прогрессивной стала судебная реформа 1864 г., так

как старые николаевские суды вершили приговоры без общественного контроля, были

пристрастны, грешили произволом и взятками. Подготовкой реформы руководили министр юстиции Замятин и статс – секретарь Запрудный.Новый суд основывался на бессословных началах, были провозглашены несменяемость судей, независимость суда от администрации, гласность, устность и состязательность судопроизводства (обвинение в лице Прокурора и защита в лице адвоката рассматривали обстоятельства дела, а окончательное решение по делу выносили присяжные заседатели, которых выбирали из различных сословий). Прогрессивным новшеством было создание прокурорского надзора и суда присяжных.

Комментарий:

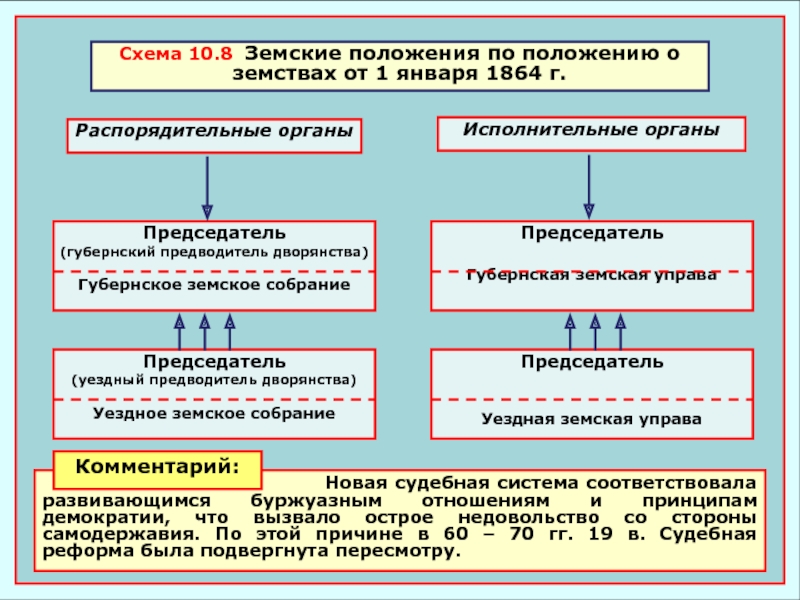

Слайд 84Схема 10.8 Земские положения по положению о земствах от 1

января 1864 г.

Распорядительные органы

Исполнительные органы

Новая судебная система соответствовала развивающимся буржуазным отношениям и принципам демократии, что вызвало острое недовольство со стороны самодержавия. По этой причине в 60 – 70 гг. 19 в. Судебная реформа была подвергнута пересмотру. Комментарий:

Слайд 85После получения крестьянством свободы появилась потребность создания всесословных органов местного

самоуправления. 1 января 1864 г. было опубликовано «Положение о губернских

и уездных земских учреждениях», согласно которому в уездах и губерниях создавались земства или земские собрания. Земские собрания формировали земские управы (исполнительные органы). Компетенция земств была ограничена решением вопросов общественной жизни (хозяйство, просвещение, медицина, сбор налогов для местных нужд).Александр III, отдал политические приоритеты сохранению самодержавия, укреплению сословного строя, традиций и основ российского общества, неприязни к либеральным преобразованиям.

Александр III заменил в правительстве либеральных деятелей на сторонников жесткого курса. Концепция контрреформ была разработана главным ее идеологом К.Н. Победоносцевым. Он утверждал, то либеральные реформы 60-х годов привели к потрясениям в обществе, а народ, оставшись без попечительства, стал ленив и дик; призывал вернуться к традиционным основам национально бытия.

Схема 10.9 Александр III. Политика контрреформ

Слайд 86Для укрепления самодержавного строя была подвергнута изменениям система земского самоуправления.

В руках земских начальников соединили судебную и административную власть. Они

располагали неограниченной властью над крестьянами.Изданное в 1890 г. «Положение о земских учреждениях» усилило роль дворянства земских учреждениях и контроль администрации за ними. Значительно увеличилось представительство помещиков в земствах путем введения высокого имущественного ценза.

В 1892 г. было издано новое «Городовое положение», которое ущемляло самостоятельность органов городского самоуправления. Правительство включило их в общую систему государственных учреждений, поставив тем самым под контроль.

Император для укрепления позиций верного ему дворянства и бюрократии в 1881 г. издал «Положение о мерах к сохранению государственной безопасности и общественного спокойствия», которое предоставило многочисленные репрессивные права местной администрации (объявлять чрезвычайное положение, высылать без суда, предавать военному суду, закрывать учебные заведения). Этот закон использовалась вплоть до реформ 1917 г. и стал инструментом для борьбы с революционным и либеральным движение.

Слайд 87

Тема 11

Государственное и региональное управление Российской

империей в начале XX в.

Схема 11.1 Высшие и центральные государственные

органы Российской империи после 1905 г.ИМПЕРАТОР

Государственная

дума

Государственный

совет

Синод

Сенат

Совет министров

Собственная Е.И.В. канцелярия

Собственная Е.И.В. канцелярия по учреждениям императрицы Марии

Совет государственной обороны 1905-1909

Министерство внутренних дел

Военное министерство

Главное управление Генерального штаба

1905-1910

Морское министерство

Министерство юстиции

Слайд 88

Совет министров

Совет государственной обороны 1905-1909

Министерство внутренних дел

Военное министерство

Главное управление Генерального штаба

1905-1910

Морское министерство

Министерство юстиции

Сенат

(Продолжение)

Министерство иностранных дел

Министерство

императорского двора и уделов Министерство народного

просвещения

Министерство финансов

Министерство путей сообщения

Главное управление государственного коннозаводства

государственный контроль

Главное управление землеустройства и земледелия

Министерство торговли и промышленности

Слайд 89

Тема 12

Становление государственного управления в послереволюционный

период

Схема 12.1 Государственное устройство РСФСР по Конституции 1918 г.

Всероссийский центральный

исполнительный комитет (не более 200 чел.)Съезд народных комиссаров

Наркоматы

Областной съезд Советов (не более 500 чел.)

Иностранных дел

Военных дел

Морских дел

Внутренних дел

Финансов

труда

юстиции

социального обеспечения

просвещения

по делам национальностей

почт и телеграфов

путей сообщения

земледелия

торговли и промышленности

продовольствия

ВСНХ

госконтроля

здравоохранения

1 депутат от 125 тыс. жителей

Слайд 90

Схема 12.1 (Продолжение)

Областной съезд Советов (не более 500

чел.)

Исполнительный комитет (не более 25 чел.)

Губернский съезд Советов (не более

300 чел.)Исполнительный комитет (не более 25 чел.)

Уездный съезд Советов (не более 300 чел.)

Исполнительный комитет (не более 20 чел.)

Волостной съезд Советов

Исполнительный комитет (не более 10 чел.)

Сельский Совет

(от 3 до50 деп.)

Исполнительный комитет

(до 5 чел.)

1 депутат от 10 членов Совета

1 депутат

от 10 тыс. жителей

1 депутат

от 10 тыс. жителей

Городской Совет (население до 10 тыс.) от 3 до50 деп.

Исполнительный комитет

(до 5 чел.)

Городской Совет (население свыше 10 тыс.)

от 50 до1000 деп.

Исполнительный комитет

(до 5 чел.)

1 депутат от 2

тыс. жителей

1 депутат от 5

тыс. жителей

1 депутат от 25 тыс. жителей

1 депутат от 125

тыс. жителей

Слайд 91

Тема 13.

Система государственного устройства в 30-х – 40-х гг.

ХХ в.

Схема 13.1 Федеральные наркоматы в 1923-1936 гг.

Наркомат иностранных дел

Наркомат

путей сообщенияНаркомат труда

Наркомат финансов

Слайд 92

Наркомат внешней торговли

Наркомат продово-льствия

Наркомат внутренней торговли

Наркомат внешней и внутренней

торговли

Наркомат внешней торговли

Наркомат снабжения

Наркомат внутренней торговли

Наркомат пищевой промыш-ленности

Наркомат земледелия

Наркомат зерновых

и животноводческих совхозовНаркомат водного транспорта

Схема 13.1 (Продолжение)

Слайд 93Схема 13.2 Система военного управления в годы Великой Отечественной войны

Система

отраслевых промышленных наркоматов с 1923 по 1941 гг.

НК

оборонной

промышленности

НК

вооруженийНК судостроительной промышленности

НК боеприпасов

НК авиационной промышленности

НК тяжелого

машиностроения

НК среднего машиностроения

НК станкостроения

НК

машиностроения

НК промышленности стройматериалов

НК резиновой промышленности

НК электростанций и электропро-мышленности

НК электро-промышленности

НК электростанций

НК цветной металлургии

НК черной металлургии

НК нефтяной промышленности

НК угольной промышленности

НК топливной промыш-ленности

ВСНХ

НК общего машиностроения

НК химической

промышленности

НК тяжелой

промышленности

Слайд 94Схема 13.2 (Продолжение)

НК рыбной промышленности

НК мясной и молочной промышленности

НК текстильной

промышленности

ВСНХ

союзно-республиканские наркоматы

общесоюзные наркоматы

* С 1939 г. НК пищевой промышленности является

союзно-республиканским ведомствомНК целлюлозной

и бумажной промышленности

НК легкой промышленности

НК лесной промышленности

НК пищевой промышленности*

Слайд 95Схема 13.3 Система военного управления в годы Великой Отечественной войны

ГКО

Ставка

ЦШПД

Генеральный

штаб

Наркомат обороны

Наркомат военно-морского флота

Резервы

Военные округа внутренних районов

Партизанские формирования

Фронты

Флоты и флотилии

Слайд 96Тема 14.

Попытки реформирования государственного управления в 50-60-е гг. ХХ в.

(на примере управления промышленностью)

15 марта 1953 г. принятие закона «О

преобразовании министерств СССР». Общая реорганизация министерств коснулась 21 промышленного министерства из 25. Было оставлено 11 промышленных министерств (см. таблицу 1).Таблица 1.

Слайд 99В середине 1950-х годов новое руководство СССР берет курс на

расширение прав союзных республик. В отношении промышленности это выразилось в

передаче из союзного в республиканское подчинение свыше 11 тыс. предприятий. Если в 1950 году доля предприятий союзного подчинения составляла 67%, а республиканского и местного – 33%, то в 1955 году – соответственно 53 и 47%. В связи с этим одни промышленные министерства СССР были ликвидированы, другие – преобразованы из общесоюзных в союзно-республиканские. Одновременно готовилась радикальная реформа, направленная на децентрализацию управления промышленностью. В мае 1957 года сессия Верховного Совета СССР приняла закон «О дальнейшем совершенствовании организации управления промышленностью и строительством».

В соответствии с ним все промышленные и строительные министерства ликвидировались. В общей сложности было упразднено 141 общесоюзное, союзно-республиканское и республиканское министерство.

Схема 14.1 Территориальная схема управления промышленностью

Слайд 100(Схема 14.1 Продолжение)

Территория страны делилась на экономические административные районы. Их

образование было отнесено к компетенции союзных республик. Всего было создано

105 экономических районов, в том числе: в РСФСР – 70, на Украине – 11, в Казахстане – 9, в Узбекистане – 4, в остальных одиннадцати союзных республиках – по одному.Для руководства промышленными предприятиями и строительными организациями, расположенными на территории экономического района, создавались территориальные органы управления – советы народного хозяйства (совнархозы).

В отличие от министерств совнархозы были коллегиальными органами. Первоначально их аппарат был невелик: председатель, его заместители, руководящие и технические работники. Но со временем его численность резко поползла вверх. Аппарат совнархозов состоял из отраслевых (их было большинство) и функциональных отделов.

Слайд 101(Схема 14.1 Продолжение)

Совнархозы непосредственно подчинялись Советам Министров республик. В 1960

году в республиках, имевших большое количество совнархозов (РСФСР, Украинская ССР

и Казахская ССР), появились республиканские совнархозы. На них возлагалась координация работы совнархозов, действовавших на территории республики, решение вопросов материально-технического снабжения промышленности и строительства.Главным преимуществом территориальной системы управления стало то, что руководство промышленностью оказалось приближено к предприятию, к производству. Совнархозы обеспечивали также комплексный подход к развитию экономических районов, что имело немаловажное значение, особенно для отдаленных от центра районов. Наконец, создание совнархозов позволило частично сократить управленческий аппарат.

Схема 14.2 Отраслевая и территориальная схемы управления промышленностью

Слайд 102Отраслевая и территориальная схемы управления промышленностью была восстановлена в октябре

1965 г.

ВСНХ СССР и СНХ СССР, республиканские совнархозы, совнархозы

экономических районов и сами экономические районы упразднились.В систему промышленных министерств вошло 29 общесоюзных и союзно-республиканских министерств.

(Схема 14.2 Продолжение)

Общесоюзные министерства создавались для управления машиностроительным и оборонным комплексом (сначала их было 13, к концу 1970-х годов - 18), а также предприятиями электрорадиотехнической и газовой промышленности. Для управления другими отраслями промышленности создавались союзно-республиканские министерства.

Слайд 103(Схема 14.2 Продолжение)

Восстановление системы промышленных министерств происходило в условиях проведения

экономической реформы 1965-1967 гг. («реформа Косыгина»). Она была самой крупной

за весь послевоенный период попыткой перестройки экономики в соответствии с требованиями времени. Среди мероприятий реформы значились расширение самостоятельности предприятий, перевод их на хозрасчет и самоокупаемость, усиление роли экономических рычагов управления.Возвращением к отраслевой системе надеялись избежать присущие ей негативные черты, такие как излишняя централизация, ведомственность, подавление инициативы на местах, разбухание аппарата управления и т.д. Министерства должны были осуществлять общее руководство отраслью в условиях новых принципов планирования и значительно возросшей самостоятельности предприятий. Но на практике они неохотно расставались с привычными директивными методами управления, шаг за шагом умаляя реальное значение полученной предприятиями самостоятельности. Экономическая реформа не смогла изменить основу административно-командной системы и постепенно сошла на нет, усилив ведомственный подход к управлению промышленностью. Опять начался процесс разукрупнения министерств: если при восстановлении системы промышленных министерств (1965) их было 29, то через 10 лет (1975) – стало 35, а к началу горбачевской перестройки (1985-1986 гг.) – почти 40.

Слайд 105

Верховный Совет СССР первого созыва был

избран в декабре 1937 г. и приступил к работе в январе 1938г. В 1946 г. прошли выбора Верховного Совета второго созыва. Основной формой работы Верховного Совета являлись сессии. Всего с 1938 по 1989 г. работали сессии Верховного Совета одиннадцати созывов. При Сталине имело место нарушение конституционных сроков созыва сессий Верховного Совета не только в о время войны, но и в послевоенный период. С 1954 г. сессии Верховного Совета СССР стали проводиться в строгом соответствии с Конституцией, т.е. не менее двух сессий в год.Верховный Совет СССР состоял из двух равноправных палат – Совета Союза и Совета Национальностей. Палаты различались по способу формирования. Члены Совета Союза избирались от всего населения страны по избирательный округам с приблизительно равной численностью избирателей, а члены Совета Национальностей – по норме: 32 депутата от союзной республики, 11 депутатов от автономной республики, 5 депутатов от автономной области и 1депутат от национально (с 1977 г.-автономного) округа.

Справка

Слайд 106 Каждая палата избирала своего председателя, руководившего заседаниями, и его

заместителей, а также совещательный орган – Совет старейшин, на который

возлагалось проведение организационной работы: определение повестки дня, установление регламента и т.д. Если проводились совместные заседания палат, то председатели вели их поочередно.Палаты могли создавать постоянные комиссии. Первоначально их было четыре: мандатная; законодательных предположений; планово-бюджетная; по иностранным делам. Позднее к ним добавились комиссии: по делам молодежи; по промышленности, транспорту и связи; по строительству и промышленности стройматериалов; по сельскому хозяйству; по здравоохранению и социальному обеспечению; оп народному образованию, науке и культуре; по торговле, бытовому обслуживанию и коммунальному хозяйству; по охране природы; по товарам народного потребления; по вопросам труда и быта женщин, охраны материнства и детства.

Слайд 107 В задачи постоянный комиссий входили разработка законопроектов по собственной

инициативе или по поручению палаты, подготовка заключений или поправок к

ним, контроль за выполнением министерствами и ведомствами Конституции СССР и других законов.Постоянно действующим высшим органом государственной власти являлся Президиум Верховного Совета СССР. Он избирался на первой сессии Верховного Совета нового созыва и был ответственен перед ним. Неофициально Президиум Верховного совета называли «коллегиальным президентом». Особенно велики были его полномочия в вопросах государственного строительства. Он устанавливал систему и компетенцию центральных государственных органов по руководству народным хозяйством и социально-культурной сферой, образовывал министерства и ведомства, назначал и смещал министров и других должностных лиц. Указы Президиума Верховного Совета подлежали утверждению на сессии Верховного Совета.

Руководил деятельностью Президиума его Председатель. Эту должность последовательно занимали: М. И. Калинин (1938-1946), Н. М. Шверник (1946-1953), К. Е. Ворошилов (1953-1960), Л. И. Брежнев (1960-1964), А. И. Микоян (1964-1965), Н. В. Подгорный (1965-1977), снова Л. И. Брежнев (1977-1982), Ю. В. Андропов (1983-1984), К. У. Черненко (1984-1985), А. А. Громыко (1985-1988),

М. С. Горбачев (1988-1989).

Слайд 109Правительство образовывалось Верховным Советом СССР и было ему подотчетно. В

его состав включались Председатель Совета Министров, его заместители, министры и

председатели некоторых комитетов при правительстве.Слайд 110Количественный состав Советов Министров постоянной менялся. Будучи органом государственного управления

общей компетенции, Совет Министров СССР осуществлял общее руководство народным хозяйством,

социально-культурной сферой, развитием науки, обороной, внешней политикой, охраной общественного порядка и т.д. Он был наделен правом приостанавливать действие постановлений и распоряжений правительств союзный республик, отменять приказы и инструкции министерств. Совет министров непосредственно контролировал исполнение своих актов. В первое послевоенной десятилетие Председатель Совета Министров занимал высшее место во властной иерархии СССР, но в 1954-1955 гг. был оттеснен на второй план Первым Секретарем ЦК КПСС. В послевоенное время ан посту председателя Совета Министров находились: И. В. Сталин (1941-1953, до 1946 – председатель Совета народных комиссаров), Г. М. Маленков (1953 – 1955), Н. А. Булганин (1955-1958), Н. С. Хрущев (1958-1964), А. Н. Косыгин (1964-1980), Н. А. Тихонов (1980-1985), Н. И. Рыжков (1985-1990).

Справка

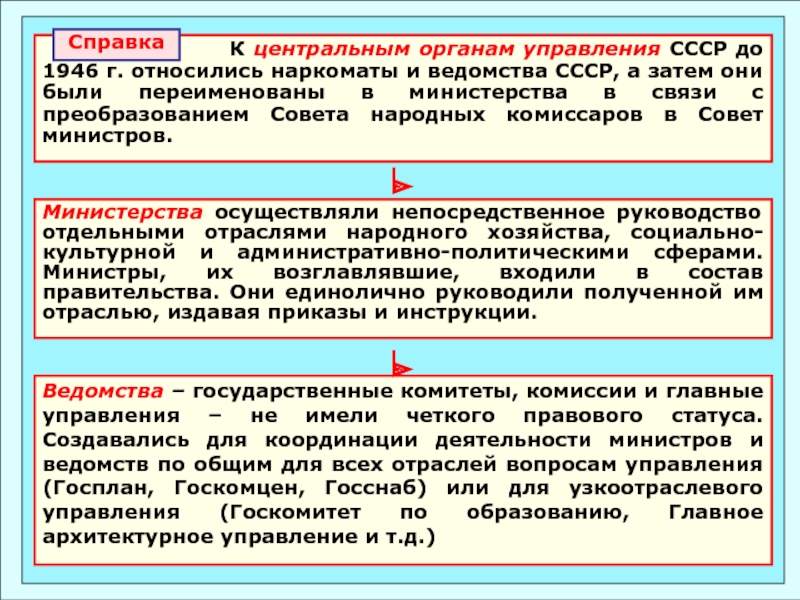

Слайд 111Министерства осуществляли непосредственное руководство отдельными отраслями народного хозяйства, социально-культурной и

административно-политическими сферами. Министры, их возглавлявшие, входили в состав правительства. Они

единолично руководили полученной им отраслью, издавая приказы и инструкции.Ведомства – государственные комитеты, комиссии и главные управления – не имели четкого правового статуса. Создавались для координации деятельности министров и ведомств по общим для всех отраслей вопросам управления (Госплан, Госкомцен, Госснаб) или для узкоотраслевого управления (Госкомитет по образованию, Главное архитектурное управление и т.д.)

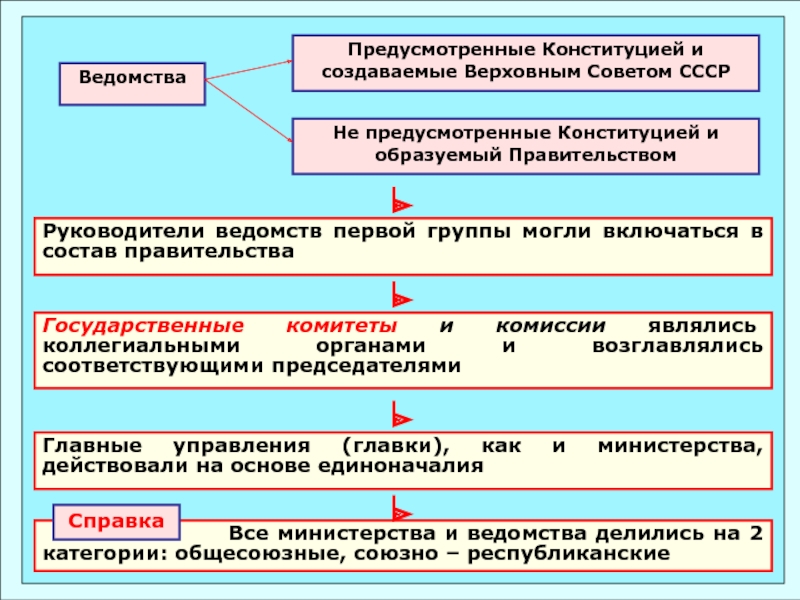

Слайд 112Руководители ведомств первой группы могли включаться в состав правительства

Государственные комитеты

и комиссии являлись коллегиальными органами и возглавлялись соответствующими председателями

Ведомства

Предусмотренные Конституцией

и создаваемые Верховным Советом СССРНе предусмотренные Конституцией и образуемый Правительством

Главные управления (главки), как и министерства, действовали на основе единоначалия

Все министерства и ведомства делились на 2 категории: общесоюзные, союзно – республиканские

Справка

Слайд 113

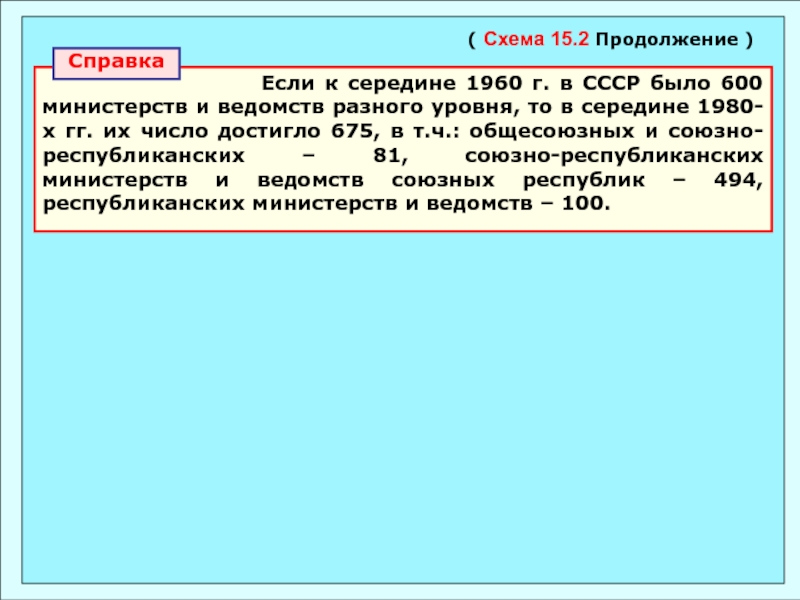

Если к середине 1960 г. в СССР было

600 министерств и ведомств разного уровня, то в середине 1980-х гг. их число достигло 675, в т.ч.: общесоюзных и союзно-республиканских – 81, союзно-республиканских министерств и ведомств союзных республик – 494, республиканских министерств и ведомств – 100.Справка

( Схема 15.2 Продолжение )

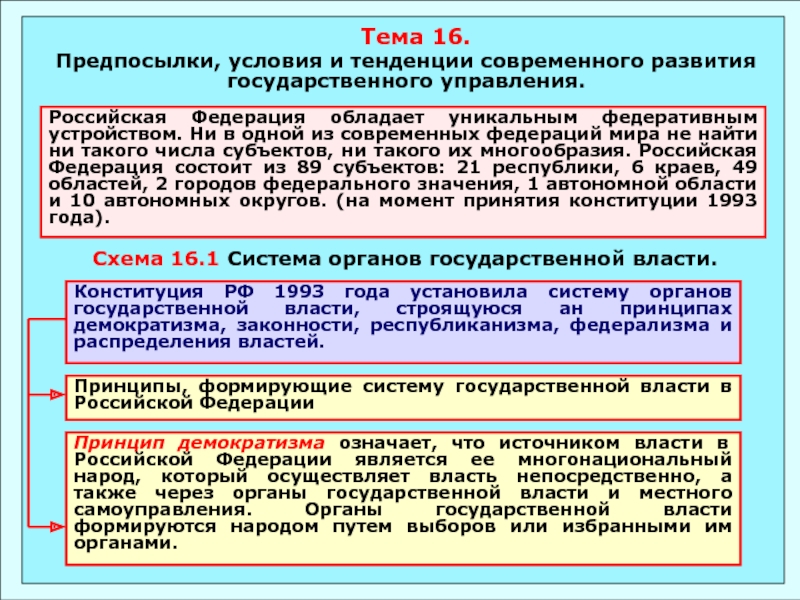

Слайд 114Тема 16.

Предпосылки, условия и тенденции современного развития государственного управления.

Российская

Федерация обладает уникальным федеративным устройством. Ни в одной из современных

федераций мира не найти ни такого числа субъектов, ни такого их многообразия. Российская Федерация состоит из 89 субъектов: 21 республики, 6 краев, 49 областей, 2 городов федерального значения, 1 автономной области и 10 автономных округов. (на момент принятия конституции 1993 года).Схема 16.1 Система органов государственной власти.

Слайд 116Схема 16.2 Федеральные органы государственной власти.

Законодательная власть

Исполнительная власть

Судебная власть

Президент РФ

Слайд 123Структурные элементы родоплеменного самоуправления

Организационные

формы самоуправления

Элементы

общего («естественного») права

(Продолжение)

Материнский во главе с матриархом

Отцовский во главе с

патриархомПлемя – объединение родов

РОД

Сходка («мир») членов общества

Совет глав родов, входящих в племя

Вече, тинг ит.п., объединяющее совет глав родов, верхушку племени, участвующих в вече общинников.

Традиции

Запреты (табу)

Опыт старых членов рода, старейшин рода и племени.

Слайд 124Родоплеменное самоуправление

Военная демократия

Схема 4. От родоплеменного самоуправления к

военной демократии

Кровно-родственная

община

Общая сходка-главный орган самоуправления

Совет глав семей

Старейшина рода

Вече-главный орган управления племени

Совет

старейшин родовСоседская община

Территориальная соседская община

Возникновение и развитие частной собственности

Выделение родоплеменной знати

Вождь, предводитель (воевода)

Дружина (старшая, младшая)

Образование племенных княжеств

Война, набеги, появление патриархального рабства

Слайд 125Схема 5. Первобытно-общинное общество в истории России

4-2-е тысячелетие до н.э.

Середина

1 тысячелетия до н.э.

4-8 вв. н.э.

8-9 вв. н.э.

892 г.

Ранний

этап первобытно-общинного строя у восточно-славянских племён. Матриархат. Кровно-родственная община.Поздний этап первобытно-общинного строя. Возникновение соседской общины.

Отделение ремесла от земледелия. Появление поселков ремесленников.

Расклад первобытно-общинного строя. Образование территориальных княжеств. («земель»)

Поход князя Олега в Киев. Объединение Новгородского и ? княжеств. Начало раннефеодального государства « Киевская Русь»

Слайд 126Схема 6. Славяне как этнос

Генезис славян

Самые ранние упоминания о славянах

(под именем «венды») имеются в трудах античных авторов 1-2 вв.

н.э.- Плиния, Тацита. В 6-7 вв. н.э. в трудах византийских историков (Иордана, Прокопия, Фиофиланта и др.) славяне упоминаются под собственным именем, но наиболее часто распространены были названия «склавины» и «анты».Славяне

как народ

Самая большая в Европе группа народов, объединяемых близостью языков и общностью происхождения. Выделяются 3 ветви славянских народов:

Восточные славяне (русские, украинцы, белорусы)

Западные славяне (поляки, чехи, словаки, лужичане)

Южные славяне (болгары, сербы, хорваты, словенцы, черногорцы, босняки)

Большинство исследователей считают древнейшими протославянскими племенами земледельческо-скотоводчиские племена, которые в конце 3-го и во 2-м тысячелетии до н.э. расселились между Днепром на востоке, Карпатами на юге, Одром на западе, Балтийским морем на севере. В конце 1-го тысячелетия до н.э. и в начале н.э. прошел процесс обособления ветви восточных и ветви западных славян, позднее обособилась ветвь южных славян.

Справка:

Слайд 127Схема 6. Славяне как этнос

(Продолжение)

По данным на 1980 г. общая

численность славянских народов- 282 млн. чел. Они живут в основном

в Евро-Азии. В конце 19- начале 20вв. большое число славян (украинцы, белорусы, словаки и др.) эмигрировала в США, Канаду, Австралию, страны Южной Америки.Народонаселение

славян

Численность отдельных славянских народов на 1980 г. (млн. чел)

Восточные славяне = русские 140; украинцы 44,5; белорусы 9,75

Западные славяне = поляки 40; чехи 10,5; словаки 5,35; лужичане 0,1

Южные славяне = болгары 8,45; сербы 9,7; хорваты 5,55; словенцы 2,15; черногорцы 0,6

Слайд 128(Приложение 2)

Основные события в истории государственного управления в России

Хронологическая таблица

Первая

половина IX в. Формирование первых политических центров восточного славянства

862 г. Упоминание в

летописи о призвании варяжского конунга Рюрика на княжение в Новгороде 945 г. Восстание в земле древлян. Введение княгиней Ольгой "уроков" и "погостов"

980 г. Первая религиозная реформа Владимира

988 г. Принятие Русью христианства как государственной религии

1015—1019 Усобица сыновей Владимира I

Начало XI в. Составление первых статей Русской Правды

1054 г. Кончина Ярослава Мудрого. «Лестничный» порядок престолонаследия

1068 -1072 гг. Народные восстания в Киеве, Новгороде, Ростово-Суздальской и Черниговской землях. Дополнение Русской Правды Правдой Ярославичей

1097 г. Съезд русских князей в Любече

1113 г. Восстание в Киеве. Дополнение Русской Правды Уставом Владимира Мономаха

1132 г. Окончательный распад Древнерусского государства

1136 г. Образование Новгородской боярской республики

1147 г. Первое упоминание о Москве в летописи

1157 г. Образование Великого княжества Владимирского

Слайд 129(Продолжение 1)

1199 г. Объединение Волынского и Галицкого княжеств

1237— 1240 гг. Завоевание русских

княжеств монголами

1243 г. Образование Золотой Орды. Первая поездка русского князя (Ярослава

Всеволодовича) за ярлыком на великое княжение1257 г. Перепись монголами русского населения

1276 г. Образование Московского княжества (первый московский князь Даниил Александрович)

1299 г. Перенос митрополичьей кафедры из Киева во Владимир

Первая половина XIV в. Борьба между Москвой и Тверью за политическую гегемонию на Руси

1318 г. Московский князь (Юрий Данилович) впервые получил ярлык на великое княжение

1325 г. Перенос митрополичьей кафедры из Владимира в Москву

1327 г. Антиордынское восстание в Твери

1328 г. Раздел Великого княжества Владимирского между московскими и суздальскими князьями

1362 г. Окончательное слияние Великого княжества Владимирского с Московским

1380 г. Куликовская битва

1389 г. Передача Дмитрием Донским великокняжеского престола без санкции хана Золотой Орды

1393 г. Присоединение Нижегородского княжества к Москве

1425— 1453 гг. Феодальная война на Руси

1448 г. Установление автокефалии Русской православной церкви

1463 г. Присоединение к Москве Ярославля

1474 г. Присоединение к Москве Ростова

Слайд 130(Продолжение 2)

1478 г. Присоединение к Москве Новгорода Великого

1480 г. «Стояние на Угре».

Свержение ордынского ига

1485 г. Присоединение к Москве Твери

1489 г. Присоединение к Московскому

государству Вятской земли1497 г. Судебник Ивана III

1500—1503 гг. Возвращение Северской земли

Начало XVI в. Появление первых приказов

1510 г. Присоединение к Москве Пскова

1512 г. Первое упоминание о Казенном приказе

1514 г. Возвращение Смоленска

1521 г. Присоединение к Москве Рязани

1531 г. Первое упоминание о Разрядном приказе

1535 г. Денежная реформа Елены Глинской. Введение единой монетной системы

1538— 1546 гг. Боярское правление в малолетство Ивана Грозного

1539 г. Начало губной реформы. Первые известные губные грамоты

1547 г. Венчание Ивана IV на царство

около 1549 г. Начало реформ Избранной рады

1549 г. Посольский приказ

1549 г. Созыв первого Земского собора

1550 г. Судебник Ивана IV

1551 г. Проведение церковного Собора и принятие Стоглава

1552 г. Присоединение Казани к Русскому государству

1555 г. Поместный приказ

1555-1556 г. Окончательная отмена кормлений

Слайд 1311556 г. Принятие Уложения о службе

1556 г. Присоединение Астрахани к Русскому государству

60-е

гг. XVI в. Появление областных (территориальных) приказов

1565-1572 гг. Опричнина

1581 г. Первое упоминание о

"заповедных" годах1581 г. Начало присоединения Сибири к Русскому государству

1589 г. Учреждение патриаршества в России

1592 г. Составление писцовых книг

1597 г. Указ о пятилетнем сыске беглых крестьян

1598 г. Прекращение династии Рюриковичей. Избрание Бориса Годунова царем на Земском соборе

Начало XVII в. Смута в Русском государстве

1604 г. Появление отрядов Лжедмитрия I в юго-западных русских землях

1606—1607 гг. Восстание под предводительством И.И. Болотникова

1607 г. Издание указа о пятнадцатилетнем сыске беглых крестьян

1610—1612 гг. «Семибоярщина»

1611 г. Образование в Нижнем Новгороде Второго ополчения

1612 г. Освобождение Москвы от польских интервентов

1613 г. Избрание Михаила Романова Земским собором на царство. Начало правления династии Романовых

1619 г. Возвращение Филарета из польского плена

Вторая четверть XVII в. Расцвет сословно-представительных учреждений в России

1637 г. Учреждение Сибирского приказа

1649 г. Соборное Уложение

1653 г. Церковные реформы Никона

1654 г. Переяславская рада. Воссоединение Украины с Россией. 1654- 1676 гг. Приказ тайных дел

(Продолжение 3)

Слайд 1321667 г. Новоторговый устав

1670—1671 гг. Восстание пол предводительством Степана Разина

1682 г. Отмена местничества

1682

г. Хованщина

1689 г. Падение правительства царевны Софьи

1695 - 1729 гг. Преображенский приказ

1697 -

1698 гг. "Великое посольство" в страны Западной Европы1698 г. Стрелецкое восстание в Москве

1699 г. Образование Бурмистерской палаты

1699 - 1701 гг. Реорганизация приказов

1702 г. Начало издания газеты «Ведомости»

1703 г. Основание Санкт-Петербурга

1705 г. Введение рекрутской повинности

1708 - 1709 гг. Первая областная реформа. Учреждение губерний.

1711 г. Учреждение Сената

1712 г. Перенос столицы из Москвы в Петербург

1714 г. Указ о единонаследии

1716 г. Воинский устав

1717 - 1720 гг. Коллежская реформа

1718 - 1724 гг. Проведение подушной переписи и введение подушной подати

1718- 1726 гг. Тайная канцелярия

1719 — 1720 гг. Вторая областная реформа. Учреждение провинций

1720 г. Генеральный регламент

1720— 1723 гг. Учреждение Главного магистрата и городовых магистратов

1721 г. Учреждение Синода. Духовный регламент

1721 г. Окончание Северной войны. Присоединение Прибалтики

(Продолжение 4)

Слайд 1331721 г. Окончание Северной войны. Присоединение Прибалтики

1721 г. Провозглашение России империей

1722 г. «Табель

о рангах»

1722 г. Указ о престолонаследии

1725 г. Образование Академии наук

1726— 1730 гг. Верховный

тайный совет1730 г. Уничтожение Анной Иоанновной подписанных ею «кондиций»

1731 - 1741 гг. Кабинет министров

1731 - 1762 гг. Канцелярия тайных розыскных дел

1755 г. Основание Московского университета

1756 - 1762 гг. Конференция при Высочайшем Дворе

1762 г. Манифест о вольности дворянства

1762 - 1801 гг. Тайная экспедиция Сената

1763 г. Реформа Сената

1763 г. Образование Коллегии экономии

1764 г. Секуляризационная реформа

1764 г. Окончательная ликвидация гетманства на Украине. Учреждение Малороссийской коллегии

1765 г. Создание Вольного экономического общества

1767 - 1768 гг. Уложенная комиссия

1772 - 1795 гг. Участие России в разделах Польши. Присоединение Левобережной Украины, Белоруссии и Литвы

1773 - 1775 гг. Восстание под предводительством Емельяна Пугачева

1775 г. Губернская и судебная реформы Екатерины II.

1783 г. Присоединение Крыма к России. Начало присоединения Грузии к России

1785 г. Жалованные грамоты дворянству и городам

1796 - 1797 гг. Восстановление Павлом I коллежской системы

(Продолжение 5)

Слайд 1341797 г. Отмена петровского указа о престолонаследии

Первая половина XIX в. Присоединение Кавказа

к России

1801 — 1810 гг. Непременный совет

1802 г. Учреждение министерств в

России1803 г. Указ о вольных хлебопашцах

1809 г. Присоединение Финляндии к России

1810 г. Учреждение Государственного совета

1811 г. Издание «Общего учреждения министерств»

1812 г. Образование Собственной Е.И.В. канцелярии

1812 г. Присоединение Бессарабии к России

1815 г. Предоставление конституции Царству Польскому

1816 г. Создание военных поселений

1818 — 1820 гг. Работа над Государственной уставной грамотой Российской империи

1822 г. Реформа управления Сибирью. «Устав об инородцах»

1825 г. Восстание декабристов

1826 г. Реорганизация Собственной Е.И.В. канцелярии. Создание Второго и Третьего отделений

1826-1832 гг. Кодификационная деятельность М.М.Сперанского

1826—1854 гг. Деятельность Особых высших комитетов

1837 г. Реформа государственной деревни

1860—1870 гг. Присоединение Средней Азии к России

1861 г. Отмена крепостного права

1864 г. Земская реформа

1864 г. Судебная реформа

1870 г. Городская реформа

1874 г. Военная реформа

1880 г. Ликвидация Третьего отделения. Образование Департамента полиции

(Продолжение 6)

Слайд 1351881 г. Убийство Александра II народовольцами

1881 г. Манифест о незыблемости самодержавия

1881 г. Положение

о мерах к охранению государственного порядка и общественного спокойствия

1882 г. Принятие

новых временных правил о печати1884 г. Ликвидация университетской автономии

1889 г. Институт земских начальников

1890 г. Земская контрреформа

1892 г. Городская контрреформа

1897 г. Проведение первой всеобщей переписи населения

1897 г. Денежная реформа С.Ю. Витте

1905—1907 гг. Первая революция в России

1905 г., 17 октября Издание манифеста «Об усовершенствовании государственного порядка»

1905 г., 19 октября Образование Совета Министров

1906 г., февраль Реорганизация Государственного совета

1906 г., 23 апреля Публикация «Основных государственных законов Российской империи»

1906 г., 27 апр.-8 июля I Государственная дума

1906 г., 9 ноября Начало аграрной реформы Столыпина

1907 г., 20 февр.- 3 июня II Государственная дума

1907—1912 гг. III Государственная дума

1912—1917 гг. IV Государственная дума

1914 г. Установление протектората России над Урянхайским краем

1914- 1918 гг. Участие России в первой мировой войне

1914 г. Создание всероссийских земского и городского союзов

(Продолжение 7)

Слайд 1361914 г. Создание всероссийских земского и городского союзов

1915 г. Формирование Прогрессивного блока

1915-1916

гг. «Министерская чехарда»

1917 г., 23 февраля Начало революции в России

1917 г.,

27 февраля Образование Временного комитета Государственной думы и Петроградского совета 1917 г., 2 марта Отречение Николая II от престола. Образование Временного правительства

1917 г., 5 мая Образование коалиционного Временного правительства

1917 г, август Государственное совещание в Москве, Корниловское выступление

1917 г. 1 сентября Провозглашение России республикой

1917 г., сентябрь Демократическое совещание в Петрограде

1917 г., 25-26 октября Свержение Временного правительства. II Всероссийский съезд Советов. Образование советского правительства

1917 г., 2 ноября Декларация прав народов России

1917 г., 14 ноября Положение о рабочем контроле

1917 г., 1 декабря Образование ВСНХ

1917 г., 7 декабря Создание ВЧК

1917 г., 5-6 января Созыв и роспуск Учредительного собрания

19I8 г., 10- 18 января III Всероссийский съезд Советов Принятие "Декларации прав трудящегося и эксплуатируемого народа»

I918 г., 10 июля Принятие первой Конституции РСФСР

I918- 1920 гг. Гражданская война

1921 г., марта Переход к новой экономическое политике ЦК партии

1922 г., 30 декабря Образование СССР

1923 г., 6 июля Образование федеральных органов государственного управления

(Продолжение 8 )

Слайд 1371924 г., 31 января Принятие первой Конституции СССР

1925 г. Переименование РКП(б) и

ВКП(б)

1928 — 1932 гг. Первый пятилетний план. Начало индустриализации

Кон. 1920-х-нач. 1930-х

гг. Реформа административно-территориального деления. Замена губерний краями и областями1929 г. Начало коллективизации. Создание Наркомата земледелия СССР

1932 г. Ликвидация ВСНХ. Начало создания отраслевой системы управления промышленностью

1934 г. Реорганизация правоохранительных органов Создание НКВД СССР

1936 г.. 5 декабря Принятие второй Конституции СССР

1939 г. Общая реорганизация промышленных наркоматов

1939—1940 гг. Расширение западной Границы СССР. Присоединение к СССР Прибалтики, Западной Белоруссии, Западной Украины и Бессарабии

1940- 1956 гг. Карело-Финская ССР

1941 — 1945 гг. Великая Отечественная война

1941г., 23 июня Создание Ставки

1941 г., 30 июня Образование Государственного комитета обороны

1942 г., май Создание Центрального штаба партизанского движения

1943 — 1944 гг. Депортация калмыков, чеченцев, балкарцев, карачаевцев, крымских татар в районы Средней Азии и Сибири

1944 г. Вхождение Тывы в состав СССР

1946 г., март Переименование Совета народных комиссаров в Совет Министров и наркоматов в министерства

1952 г. Переименование ВКП(б) в КПСС

1953 г., март Общая реорганизация министерств

1954 г. Создание Комитета государственной безопасности

(Продолжение 9)

Слайд 1381954- 1956 гг. Расширение прав союзных республик в управлении отраслями народного

хозяйства и социально-культурной сферы

1956 г. XX съезд КПСС

1957 - 1965 гг. Территориальная

система управления промышленностью и строительством 1957 - 1965 гг. Восстановление автономии депортированных народов

1965 г. Экономическая реформа А.Н. Косыгина

1966 г. Создание Министерства просвещения СССР

1973 г. Реформа среднего звена управления в промышленности

1977 г., 7 октября Принятие третьей Конституции СССР

1985 г., апрель Начало перестройки в СССР

1985 г. Создание Государственного агропромышленного комитета

1988 г., июнь XIX Всесоюзная партийная конференция. Реформа политической системы.

1989 г., май-июнь I Съезд народных депутатов СССР

1990 г., март Учреждение поста Президента СССР

1990 г., 12 июня Принятие Декларации о государственном суверенитете РСФСР

1991г., 12 июня Учреждение поста Президента РСФСР

1991 г., 19-21 августа Попытка государственного переворота. ГКЧП

1991 г., декабрь Распад СССР. Образование СНГ.

1992 г. Рыночная реформа в Российской Федерации

1993 г., 21 сентября Указ Б.Н. Ельцина № 1400 «О поэтапной конституционной реформе». Роспуск Съезда народных депутатов и Верховного Совета РФ

(Продолжение 10)

Слайд 1391993 г., 3-4 октября Вооруженное противостояние законодательной и исполнительной ветвей власти

1993 г., 12 декабря Принятие Конституции РФ на референдуме. Выборы Федерального

Собрания1994 г., декабрь Начало военных действий в Чечне

1995 г., 17 декабря Выборы в Государственную Думу второго созыва

1996 г., 3 июля Переизбрание Б.Н. Ельцина на второй срок

1997 г., 23 мая Подписание Устава Союза Беларуси и России

1999 г., май Голосование в Государственной Думе по вопросу об отрешении Б.Н. Ельцина от должности

1999 г., 8 декабря Подписание Договора о создании союзного государства между Российской Федерацией и республикой Беларусь

1999 г., 12 декабря Выборы в Государственную Думу третьего созыва

1999 г., 31 декабря Заявление Б.Н. Ельцина об отставке с поста Президента РФ

2000 г., 26 марта Избрание В.В. Путина на президентских выборах в России

2000 г., 13 мая Образование 7 федеральных округов

2000 г. Создание Государственного совета Реформа Совета Федерации»

2002г. – настоящее время Административная реформа органов государственного управления

(Продолжение 11)

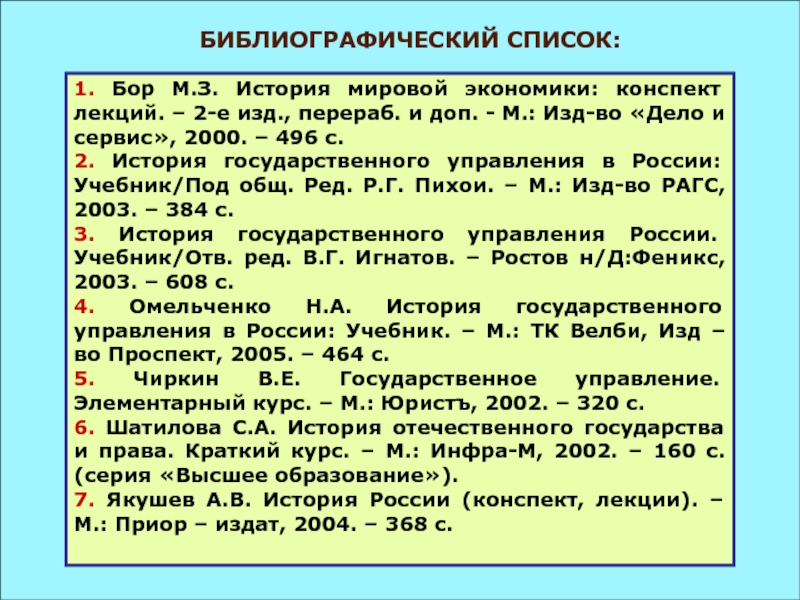

Слайд 140БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК:

1. Бор М.З. История мировой экономики: конспект лекций. –

2-е изд., перераб. и доп. - М.: Изд-во «Дело и

сервис», 2000. – 496 с.2. История государственного управления в России: Учебник/Под общ. Ред. Р.Г. Пихои. – М.: Изд-во РАГС, 2003. – 384 с.

3. История государственного управления России. Учебник/Отв. ред. В.Г. Игнатов. – Ростов н/Д:Феникс, 2003. – 608 с.

4. Омельченко Н.А. История государственного управления в России: Учебник. – М.: ТК Велби, Изд – во Проспект, 2005. – 464 с.

5. Чиркин В.Е. Государственное управление. Элементарный курс. – М.: Юристъ, 2002. – 320 с.

6. Шатилова С.А. История отечественного государства и права. Краткий курс. – М.: Инфра-М, 2002. – 160 с. (серия «Высшее образование»).

7. Якушев А.В. История России (конспект, лекции). – М.: Приор – издат, 2004. – 368 с.