Слайд 1 ОПУХОЛИ, ОПУХОЛЕПОДОБНЫЕ И ДИСПЛАСТИЧЕСКИЕ ПОРАЖЕНИЯ КОСТЕЙ ЛИЦА У ДЕТЕЙ

Одесский

национальный медицинский университет

Стоматологический факультет

Кафедра хирургической стоматологии

Проф. Гулюк А.Г.

Слайд 2ОСОБЕННОСТИ ОПУХОЛЕЙ ЧЕЛЮСТНЫХ КОСТЕЙ У ДЕТЕЙ

Слайд 3К особенностям, определяющим рост костных опухолей у детей, относятся специфика

внутриклеточного обмена, незрелость эндокринной системы и иммунологическая активность, что приводит

к выраженному росту новообразований.

Слайд 4Диагностика новообразований челюстных костей у детей представляет значительные сложности. Это

связано с разнообразием заболеваний и пороков развития костей лицевого скелета,

отсутствием патогномоничных признаков на ранних стадиях заболевания, с анатомо-топографическими особенностями челюстных костей (прорезывание и смена зубов, продолжающийся рост челюстных костей).

Слайд 5Правильная и своевременная клиническая и рентгенологическая диагностика затруднены в связи

с необычайным сходством отдельных опухолей и опухолеподобных процессов.

Слайд 6Вариабельность проявления различных патологических процессов в лицевых костях в детском

возрасте вызывает необходимость опираться на комплекс данных, полученных при клиническом,

рентгенологическом и гистологическом исследовании.

Слайд 7Опухоли челюстных костей подразделяются на следующие группы и отдельные виды

новообразований:

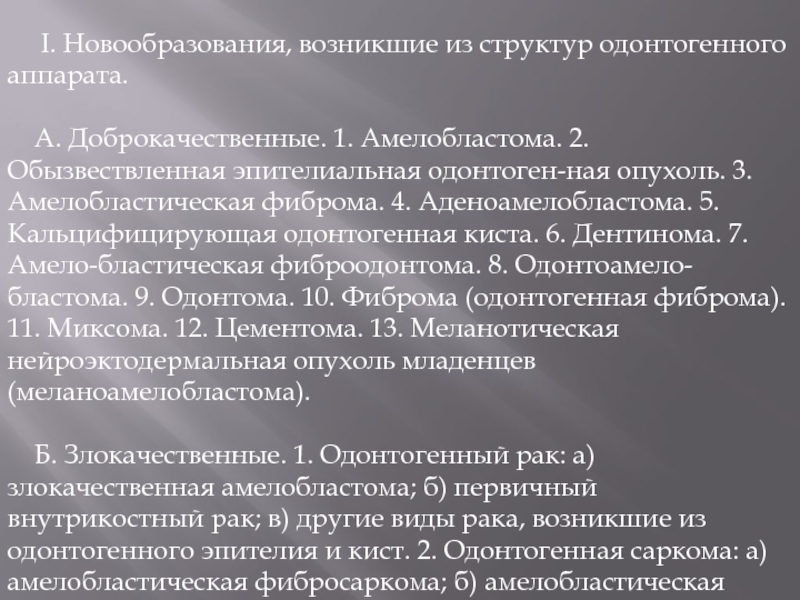

Слайд 8 I. Новообразования, возникшие из структур одонтогенного аппарата.

А. Доброкачественные. 1. Амелобластома. 2. Обызвествленная эпителиальная одонтоген-ная опухоль.

3. Амелобластическая фиброма. 4. Аденоамелобластома. 5. Кальцифицирующая одонтогенная киста. 6. Дентинома. 7. Амело-бластическая фиброодонтома. 8. Одонтоамело-бластома. 9. Одонтома. 10. Фиброма (одонтогенная фиброма). 11. Миксома. 12. Цементома. 13. Меланотическая нейроэктодермальная опухоль младенцев (меланоамелобластома).

Б. Злокачественные. 1. Одонтогенный рак: а) злокачественная амелобластома; б) первичный внутрикостный рак; в) другие виды рака, возникшие из одонтогенного эпителия и кист. 2. Одонтогенная саркома: а) амелобластическая фибросаркома; б) амелобластическая одонто-саркома.

Слайд 9 II. Новообразования и опухолеподобные процессы, возникшие из кости.

А. Остеогенные опухоли: 1. Оссифицирующая фиброма (фиброостеома), остеома, остеобластома.

Б. Неопухолевые костные поражения: 1. Фиброзная дисплазия. 2. Херувизм. 3. Гигантоклеточная гранулема. 4. Кисты.

Слайд 10 КОСТНЫЕ ОПУХОЛИ И ОПУХОЛЕПОДОБНЫЕ ПОРАЖЕНИЯ

Слайд 11Костные опухоли возникают первично в кости и развиваются из соединительнотканных

элементов, входящих в ее состав

Слайд 12Костеобразующие опухоли при своем развитии формируют опухолевую костную ткань.

Остеома

Доброкачественная опухоль из зрелой костной ткани. По структуре

опухолевой ткани остеома может быть компактной и губчатой. По локализации они могут иметь центральное и периферическое расположение. Остеомы чаще встречаются на верхней челюсти. В большинстве случаев в процесс вовлекаются околоносовые пазухи. Остеомы растут крайне медленно, однако в единичных случаях темпы их роста варьируют. Клиническая картина мало выражена. Симптоматика определяется локализацией, размерами и направлением роста опухоли.

Слайд 14 Ребенок 14 лет. Компактная остеома верхней челюсти слева. Ортопантомограмма

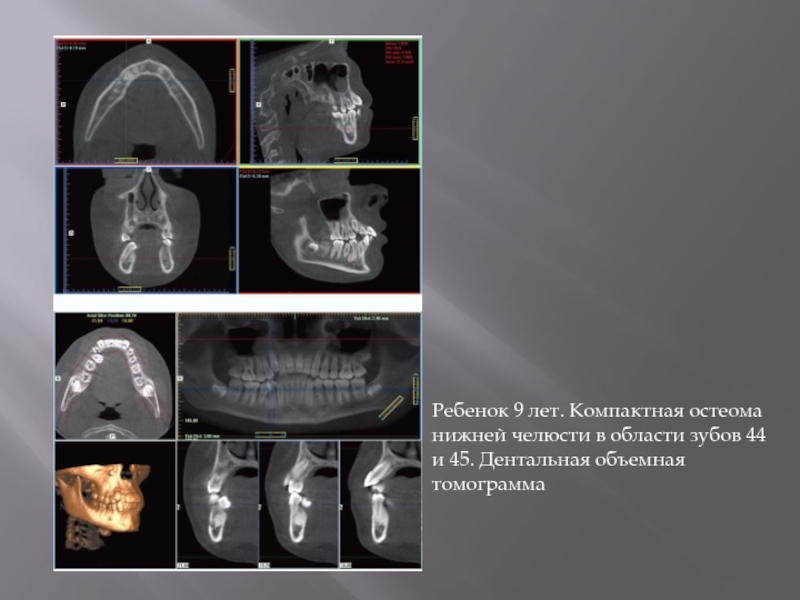

Слайд 15Ребенок 9 лет. Компактная остеома нижней челюсти в области зубов

44 и 45. Дентальная объемная томограмма

Слайд 16Лечение остеом - только хирургическое. Операция показана в тех случаях,

когда возникают эстетические и функциональные нарушения. Цитологическое исследование при остеомах

неинформативно. При диагнозе остеомы в случае ее бессимптомного течения больной должен находиться под динамическим наблюдением с осмотром каждые 6 месяцев.

Слайд 17Остеобластома и остеоид-остеома - это две опухоли, тесно связанные между

собой. Они имеют одинаковое микроскопическое строение и нет специфических микроскопических

признаков, их отличающих. Различия между ними проявляются в неодинаковой величине и локализации, различной рентгенологической картине и реакции близлежащих участков кости, различных клинических симптомах и течении. Отличительной особенностью остеобластомы является практически полное отсутствие какой-либо зоны реактивного костеобразования (зона реактивного склероза).

Слайд 18 Остеобластома доброкачественная остеобластическая опухоль,

сходная по гистологическому строению с остеоид-остеомой, но отличающаяся в клинических

проявлениях. Располагается в губчатом веществе костной ткани и характеризуется большими размерами. Зона реактивного костеобразования в окружающей кости отсутствует. Деформация челюсти и изменения слизистой оболочки полости рта, болевой синдром, как правило, отсутствуют.

Слайд 19 Ребенок 13 лет. Остеобластома нижней челюсти соответственно зубам 36-46.

Ортопантомограмма

Слайд 20 Морфологически опухоль построена из примитивных остеоидных и слабо

обызвествленных балочек, которые формируют беспорядочную сеть. В петлях, образованных этими

костными структурами, располагается богато васкуляризированная клеточно-волокнистая фиброзная ткань. Клеточные элементы соединительной ткани представлены фибробластами, многочисленными остеобластами и единичными остеокластами.

Слайд 21Лечение - хирургическое, возможно удаление опухоли путем выскабливания.

Слайд 22Гигантоклеточные опухоли (ГКО) наиболее часто встречаются среди других доброкачественных образований

лицевого скелета у детей. Наибольшая частота поражения ГКО отмечается в

возрастных группах 4-7 лет и 7-12 лет с преобладанием лиц мужского пола и преимущественной локализацией на нижней челюсти.

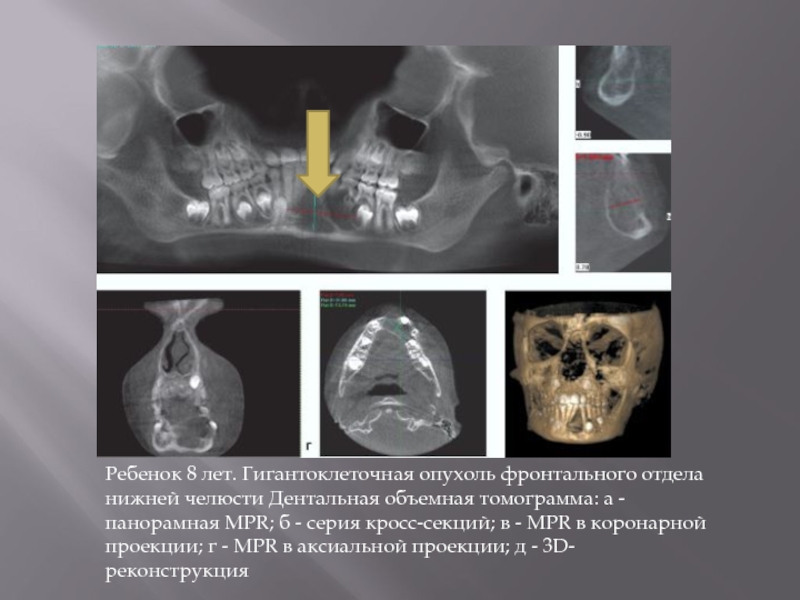

Слайд 23Ребенок 8 лет. Гигантоклеточная опухоль фронтального отдела нижней челюсти Дентальная

объемная томограмма: а - панорамная MPR; б - серия кросс-секций;

в - MPR в коронарной проекции; г - MPR в аксиальной проекции; д - 3D-реконструкция

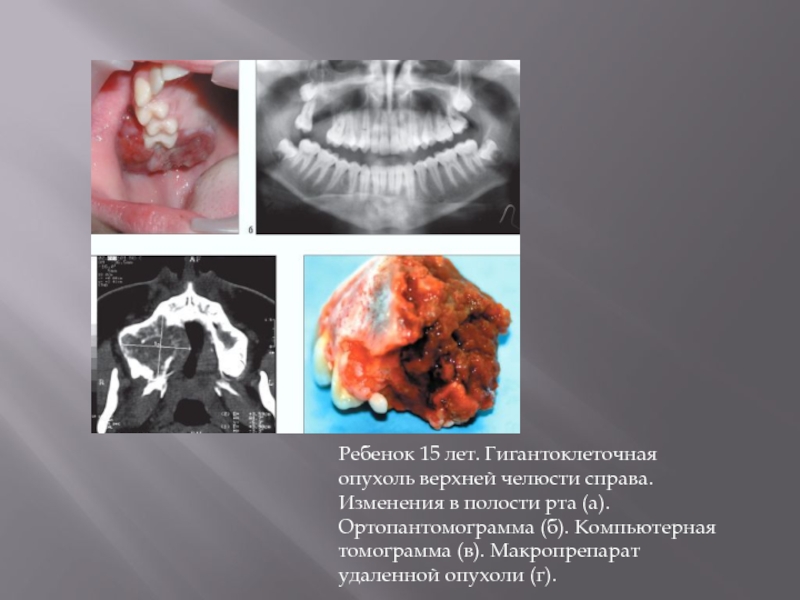

Слайд 24Ребенок 15 лет. Гигантоклеточная опухоль верхней челюсти справа. Изменения в

полости рта (а). Ортопантомограмма (б). Компьютерная томограмма (в). Макропрепарат удаленной

опухоли (г).

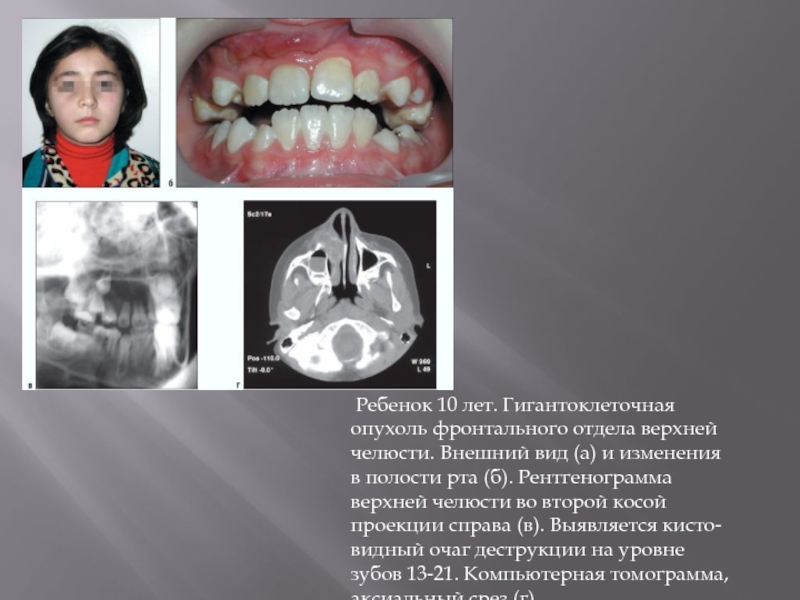

Слайд 25 Ребенок 10 лет. Гигантоклеточная опухоль фронтального отдела верхней челюсти.

Внешний вид (а) и изменения в полости рта (б). Рентгенограмма

верхней челюсти во второй косой проекции справа (в). Выявляется кисто-видный очаг деструкции на уровне зубов 13-21. Компьютерная томограмма, аксиальный срез (г)

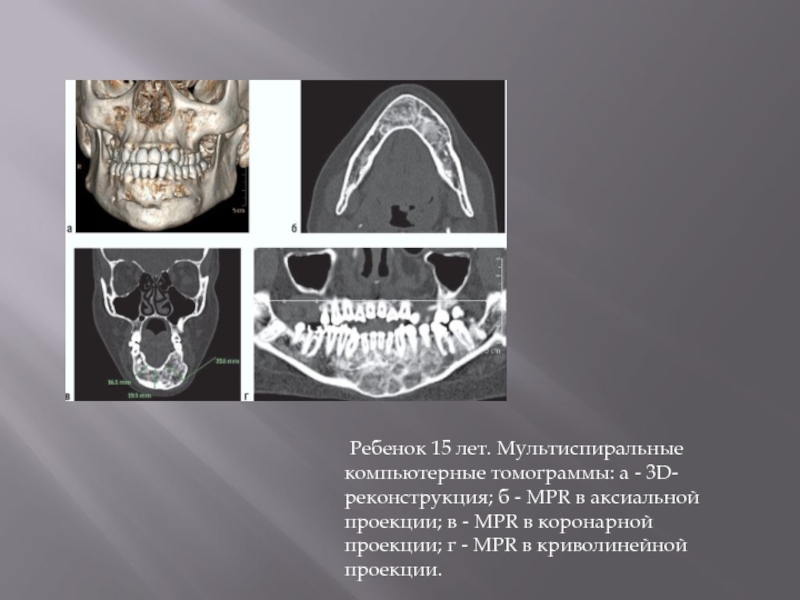

Слайд 26 Ребенок 15 лет. Мультиспиральные компьютерные томограммы: а - 3D-реконструкция;

б - MPR в аксиальной проекции; в - MPR в

коронарной проекции; г - MPR в криволинейной проекции.

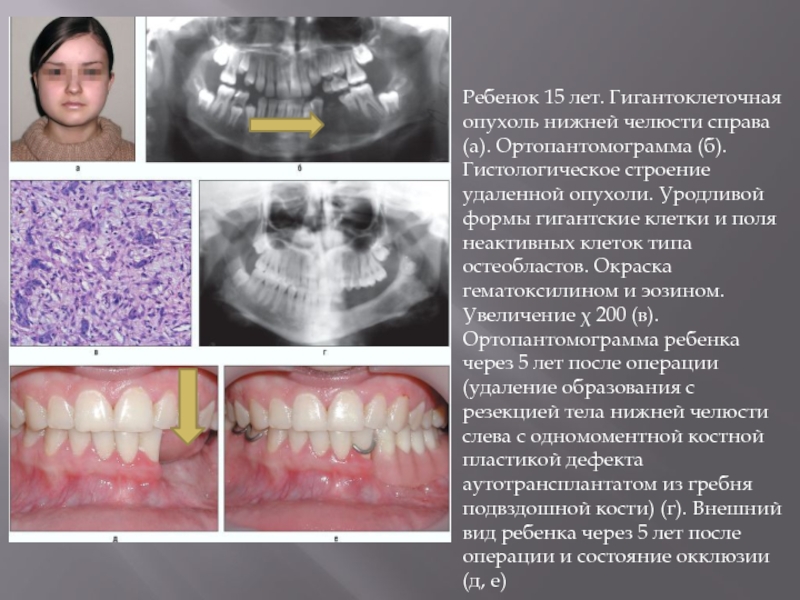

Слайд 27Ребенок 15 лет. Гигантоклеточная опухоль нижней челюсти справа (а). Ортопантомограмма

(б). Гистологическое строение удаленной опухоли. Уродливой формы гигантские клетки и

поля неактивных клеток типа остеобластов. Окраска гематоксилином и эозином. Увеличение χ 200 (в). Ортопантомограмма ребенка через 5 лет после операции (удаление образования с резекцией тела нижней челюсти слева с одномоментной костной пластикой дефекта аутотрансплантатом из гребня подвздошной кости) (г). Внешний вид ребенка через 5 лет после операции и состояние окклюзии (д, е)

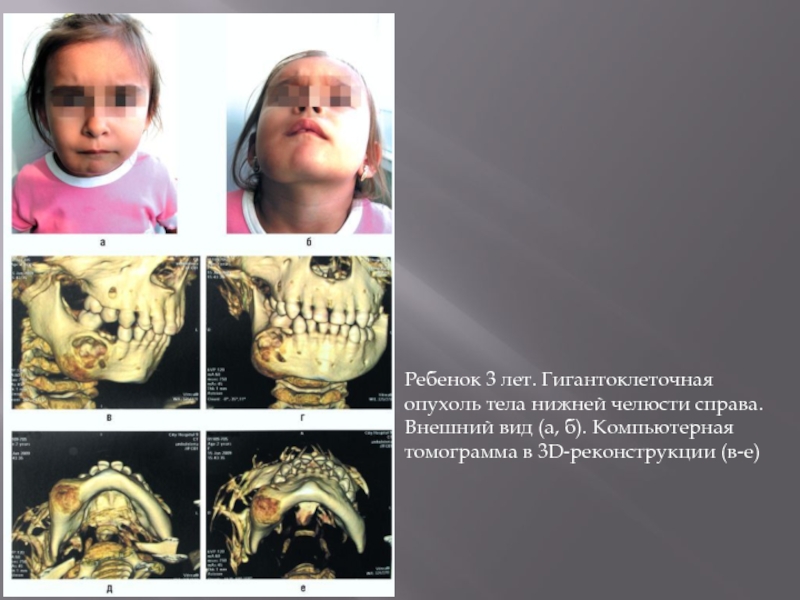

Слайд 28Ребенок 3 лет. Гигантоклеточная опухоль тела нижней челюсти справа. Внешний

вид (а, б). Компьютерная томограмма в 3D-реконструкции (в-е)

Слайд 29Клинико-рентгенологические проявления ГКО многообразны и зависят от морфологического строения опухоли

и изменений ее структуры (в том числе изменений дистрофического характера),

происходящих по мере роста образования.

Слайд 30Цитологическое исследование является достаточно информативным методом. В75% случаев результат цитологического

исследования соответствует патоморфологическому диагнозу. Результат цитологического исследования всегда должен интерпретироваться

с учетом данных клинико-рентгенологического обследования.

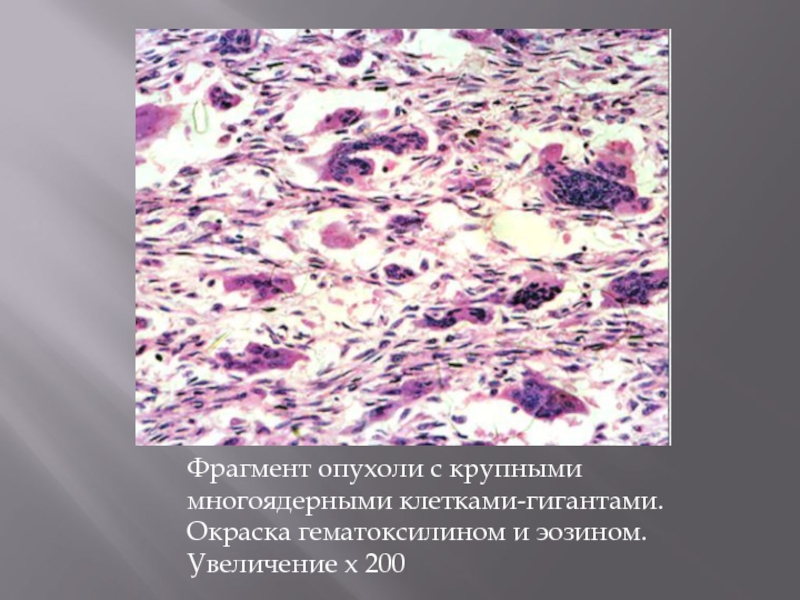

Слайд 31Фрагмент опухоли с крупными многоядерными клетками-гигантами. Окраска гематоксилином и эозином.

Увеличение x 200

Слайд 32Лечение. Единственным методом, используемым при лечении ГКО любой локализации, должен

быть хирургический - удаление образования с резекцией соответствующего фрагмента верхней

или нижней челюсти. Выполнение операций типа выскабливания у детей недопустимо. Зубы или зачатки зубов, прилегающие к очагу поражения, необходимо удалять.

Слайд 33Оссифицирующая фиброма. Клиническая картина оссифицирующей фибромы напоминает монооссальную фиброзную дисплазию.

Однако в отличие от нее опухоль значительно быстрее растет. Зубы

в области расположения опухоли смещаются. Опухоль вызывает вздутие челюсти, смещение и истончение кортикального слоя.

Слайд 34Рентгенологическая картина нехарактерна и в большей степени напоминает картину фиброзной

дисплазии. Независимо от размеров и локализации опухоль всегда хорошо отграничена.

Слайд 35Лечение - использование щадящего подхода в лечении (выскабливание) часто дает

рецидивы.

Слайд 36Фиброзная дисплазия - порок развития, по биологической сущности близкий к

истинным опухолям. Патологические очаги характеризуются автономностью роста, возможностью рецидива при

неполном удалении. При морфологическом исследовании патологических очагов у детей выявляются полиморфизм клеточных элементов и повышенная митотическая активность. Часто продолжительное время заболевание протекает бессимптомно. По характеру изменений в кости различают очаговую и диффузную форму. Очаговая форма встречается как в виде одиночного поражения одной из челюстей, так и многоочаговых поражений на одной или разных челюстях.

Слайд 37Херувизм - своеобразная форма фиброзной дисплазии, отличающаяся семейно-наследственным характером поражения.

Болезнь передается от одного из родителей не всем детям, в

потомстве могут быть здоровые дети. Поражение встречается в одном или многих поколениях. Половой избирательности в наследовании не отмечается. Один из характерных признаков болезни - симметричное поражение челюстных костей. В отдельные периоды болезни может преобладать более бурное развитие одной из сторон, наступает асимметрия лица. Период наиболее интенсивного роста патологических очагов - 57 лет.

Слайд 38Херувизм. Внешний вид пациента (а). Ортопантомограмма (б)

Слайд 39С наступлением половой зрелости процесс стабилизируется и отмечается тенденция к

интенсивному костеобразованию, заканчивающемуся построением нормальной кости. В клинической картине помимо

асимметрии наблюдаются последствия нарушения зубо-образования: адентия, ретенция зубов, дистопия и раннее выпадение зубов.

Слайд 40Морфологически отмечаются разрастания фиброзной ткани (часто с явлениями миксо-матоза) и

выраженной остеокластической реакцией.

Слайд 41Лечение. К оперативному вмешательству прибегают при нарушении функции, вызванной ростом

патологического очага; социальной дезадаптации ребенка.

Слайд 42Синдром Олбрайта рассматривается большинством исследователей как одна из форм фиброзной

дисплазии, заключающейся в сочетании раннего полового созревания с интенсивной пигментацией

некоторых участков кожи и рассеянными очагами в костях скелета. Костные поражения являются эмбриональным пороком превращения мезенхимы в костную ткань.

Слайд 43«Коричневая опухоль» гиперпаратиреоидизма. Системное заболевание, развивающееся в результате опухоли паращитовидной

железы, выделяющей избыточное количество паратгор-мона. Процесс характеризуется перестройкой кости в

виде значительного рассасывания ее и построения примитивных костных балочек. Рассасывание кости преобладает над образованием плотных структур, пролиферация остеогенной ткани ведет к возникновению гигантоклеточных разрастаний, в которых образуются серозные и кровяные кисты. Костные изменения приводят к деформации, искривлению, патологическому перелому. Вследствие усиленного выделения солей кальция возникают изменения во внутренних органах

Слайд 44Лечение - хирургическое, у эндокринолога (удаление опухоли паращитовидных желез). При

функциональных и эстетических нарушениях - выскабливание патологической ткани в челюстных

костях.

Слайд 45Центральная гигантоклеточная репаративная гранулема - опухолевидное образование. Ее важным диагностическим

признаком является малоподвижность образования, связанная с наличием широкого основания опухоли.

Образование может характеризоваться быстрым ростом, с самого начала своего появления значительной деформацией пораженного участка челюсти, расшатыванием интактных зубов, нарушением прикуса.

Слайд 46Хирургическое лечение данного образования должно проводиться также достаточно радикально, с

удалением зубов, находящихся или прилегающих к ткани образования.

Слайд 47 ОДОНТОГЕННЫЕ ОПУХОЛИ И ОПУХОЛЕПОДОБНЫЕ ПОРАЖЕНИЯ ЧЕЛЮСТНЫХ КОСТЕЙ

Слайд 48Амелобластома (адамантинома) представляет собой одонтогенную эпителиальную опухоль, строение которой сходно

со строением ткани эмалевого органа зубного зачатка. Амелобластома обладает способностью

к инвазивному росту. В большинстве случаев диагностируется у детей после 10 лет, но может встречаться даже в грудном возрасте. Нижняя челюсть поражается чаще (область больших коренных зубов, угол и ветвь), чем верхняя

Слайд 49Ребенок 9 лет. Амелобластома дистальных отделов тела, угла и ветви

нижней челюсти слева. Внешний вид (а). Ортопантомограмма (б). Ортопантомограмма через

1 месяц после операции (удаление образования с сегментарной резекцией нижней челюсти с одномоментной костной пластикой дефекта комбинированным аутоаллотрансплантатом (в). Состояние окклюзии (г) через 2 года после удаления новообразования

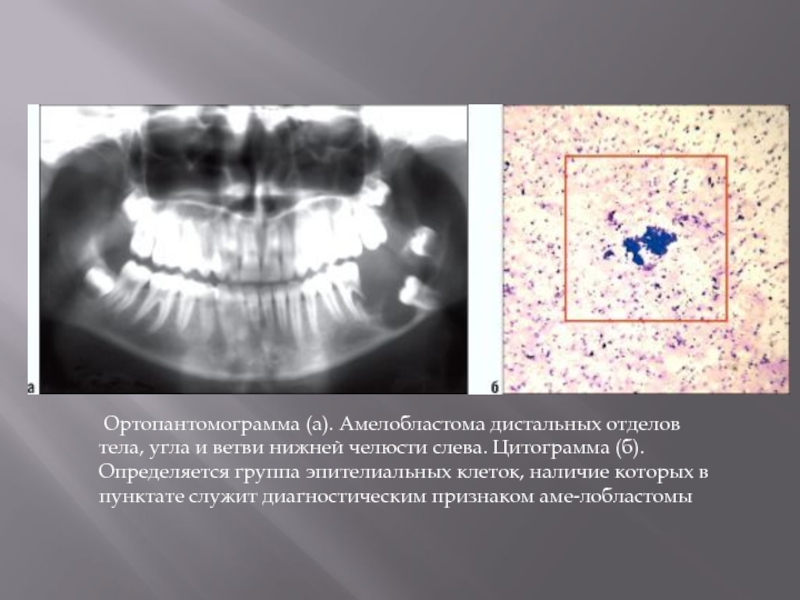

Слайд 50 Ортопантомограмма (а). Амелобластома дистальных отделов тела, угла и ветви

нижней челюсти слева. Цитограмма (б). Определяется группа эпителиальных клеток, наличие

которых в пунктате служит диагностическим признаком аме-лобластомы

Слайд 51Проявления амелобластомы мало характерны. Клинические признаки сходны с таковыми при

одонтогенной кисте.

Слайд 52Рентгенологическая картина вариабельна. Согласно данным литературы, на основании сопоставления данных

рентгенологического и морфологического исследований показано, что ткань опухоли выявляется за

пределами границ, определяемых по рентгенограмме. Таким образом, рентгенологический метод не позволяет выявить истинных границ опухоли.

Слайд 53Течение амелобластом неагрессивное. В отдельных случаях амелобластомы проявляются признаками высокой

агрессивности - прорастание опухоли в окружающие мягкие ткани.

Слайд 54Наиболее часто встречается поликистозный характер поражения. Крайне редко встречается монокистозное

поражение.

Слайд 55Цитологическое исследование мало информативно, и дифференциальная диагностика на основании пунктата

не представляется возможной. Микроскопическая картина строения многообразна не только в

разных опухолях, но и в различных участках одной и той же опухоли.

Слайд 56Различают следующие варианты гистологического строения: фолликулярный, плексиформ-ный, акантоматозный, базально-клеточный, зернисто-клеточный.

Слайд 57Ведущим методом лечения является удаление образования с резекцией соответствующего участка

челюстной кости.

Слайд 58Амелобластическая фиброма. Клинические и рентгенологические проявления амелобласти-ческой фибромы нехарактерны и

напоминают амелобластому. Амелобластические фибромы состоят из низкодифференцированных зубных тканей, которые

встречаются только в зубных зачатках. В отличие от амелобластомы, амело-бластические фибромы возникают в период развития и формирования постоянных зубов. Иногда на рентгенограммах в опухоли определяются зубоподобные конгломераты, являющиеся мало-дифференцированными зачатками зубов.

Слайд 59 Амелобластическая фиброма дистальных отделов тела, угла и ветви нижней

челюсти справа. Ортопан-томограмма

Слайд 60Лечение - хирургическое - резекция пораженного отдела челюсти. При гистологическом

исследовании характерно наличие эпителиальных разрастаний, сходных с таковыми при амелобластоме,

и рыхлой волокнистой соединительной ткани.

Слайд 61Аденоамелобластома. Редко встречающаяся доброкачественная опухоль. Клинико-рентгенологические проявления соответствуют фолликулярной кисте.

Макроскопически оболочка толще, чем при фолликулярных кистах. Постановка диагноза возможна

только после проведения патоморфологического исследования биопсийного материала.

Слайд 62Чаще локализуется на верхней челюсти в области клыков. В зоне

опухоли выявляются не-прорезавшиеся зубы, чаще клыки. Растет достаточно медленно. Хорошо

отграничена от окружающих тканей, инкапсулирована.

Слайд 63Рентгенологически представлена кистопо-добной зоной просветления без четких границ. Склеротический ободок

по краю отсутствует. На фоне гомогенного просветления в пристеночной зоне

могут определяться кальцификаты.

Слайд 64Кальцифицирующая одонтогенная киста. Согласно данным литературы, опухоль возникает в редуцированном

эмалевом эпителии и состоит из нескольких слоев эпителиальных клеток с

фокусами минерализации и фиброзной стро-мы. Чаще локализуется в области премоляров и моляров. Может иметь связь с непрорезавши-мися зубами. Дифференциальная диагностика достаточно сложна, и диагноз устанавливается только после морфологического исследования биопсийного материала.

Слайд 65Лечение - из-за частого рецидивирования после кюретажа показаны более радикальные

операции

Слайд 66Одонтоамелобластома. Редко встречающаяся доброкачественная опухоль. Клинико-рентгенологические проявления напоминают амелобластому, отличаясь

наличием в опухоли дентино- и эмалеподобных включений. Лечение - хирургическое.

Возможно удаление опухоли путем выскабливания с последующей обработкой костной ткани.

Слайд 67Одонтома - порок развития зубных тканей. По структуре выделяют одонтомы

простые, составные и сложные. Наиболее часто одонтома проявляется в период

прорезывания зубов. Рост одонтомы самоограничен, связан с окончанием формирования и прорезывания зубов. Клинически деформация челюстных костей выявляется редко. Наиболее характерный клинический признак-задержка прорезывания постоянных зубов.

Слайд 68Лечение одонтомы - хирургическое - выскабливание (вместе с капсулой) или

резекция. Существуют указания на возможность сохранения зубов или зачатков зубов,

смещенных одонтомой. На срезах определяются зубы и мелкие зу-боподобные образования с нормальным топографическим расположением эмали, дентина, цемента и одновременно конгломераты зубных тканей, имеющие извращенное расположение зубных структур. Вокруг опухоли обычно имеется капсула, состоящая из грубоволокнистой фиброзной ткани, иногда с включением зубных тканей.

Слайд 69 Сложная одонтома тела и угла нижней челюсти слева. Ортопантомограмма

Слайд 70Фиброма (одонтогенная фиброма). Опухоль, как правило, развивается медленно, боли нехарактерны.

В процессе роста опухоли нарушается прорезывание зубов.

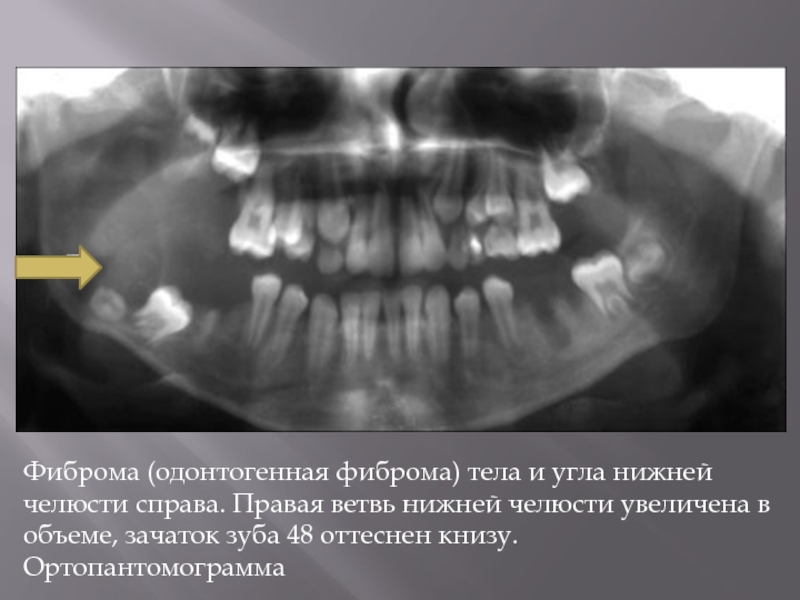

Слайд 71Фиброма (одонтогенная фиброма) тела и угла нижней челюсти справа. Правая

ветвь нижней челюсти увеличена в объеме, зачаток зуба 48 оттеснен

книзу. Ортопантомограмма

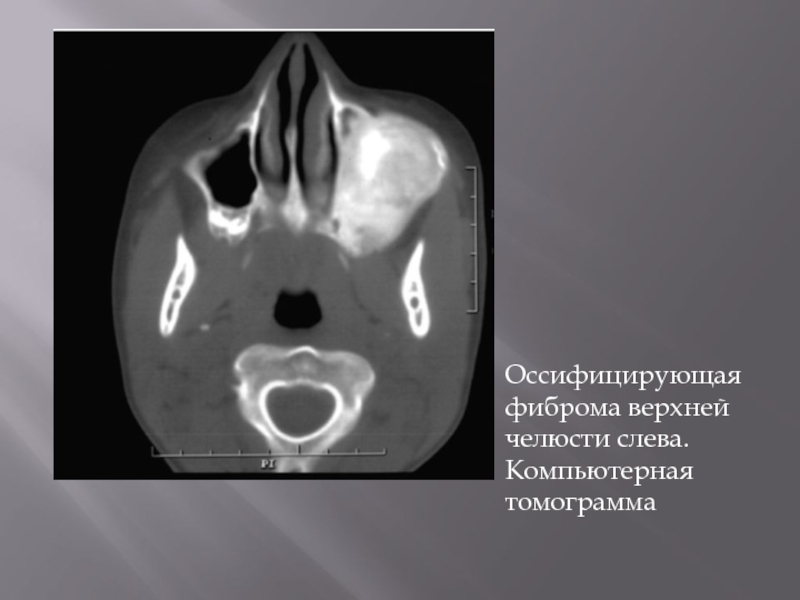

Слайд 72Оссифицирующая фиброма верхней челюсти слева. Компьютерная томограмма

Слайд 73Основной отличительный признак одонтогенной фибромы - наличие остатков зубообразующего эпителия

в соединительнотканной массе опухоли. Клиническая картина неспецифична. Морфологически представлена редкими,

мелкими островками зубообразующего эпителия среди соединительнотканной массы опухоли.

Слайд 74Миксома (миксофиброма). Редко встречающаяся опухоль челюстных костей. Источником развития ее

в челюстных костях служат резервные недифференцированные клетки мезенхимы, местом концентрации

которых являются зубные зачатки. Клиническая картина бедна специфичными симптомами. Капсулы у опухоли нет, зона пограничного склероза отсутствует.

Слайд 75Лечение - только хирургическое - резекция в пределах здоровой кости.

Слайд 76Цементома - новообразование, занимающее промежуточное положение между диспластическим процессом (цементодисплазией)

и истинной опухолью, исходящей из перицемента прорезывавшихся зубов. Для цементом

почти всегда характерны связь с зубами, спокойный характер роста и четкое ограничение очагов поражения от окружающей ткани. Однако в детском возрасте клинико-рентгенологическая картина не укладывается в эти рамки (тенденция к безграничному росту, способность к рецидивам, не всегда обнаруживаемая связь с зубами).

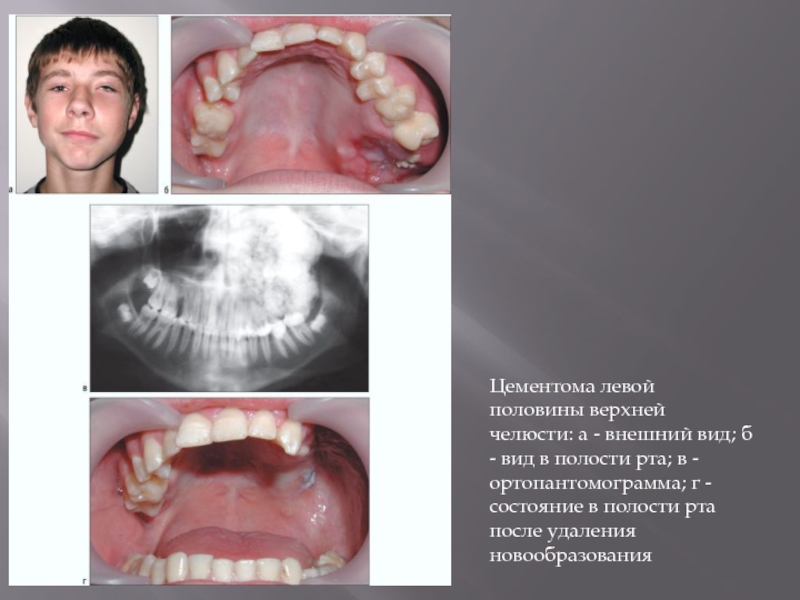

Слайд 77Цементома левой половины верхней челюсти: а - внешний вид; б

- вид в полости рта; в - ортопантомограмма; г -

состояние в полости рта после удаления новообразования

Слайд 78Лечение. Во избежание рецидива цементомы необходимо иссекать вместе с прилежащими

участками костной ткани (частичная или полная резекция пораженного участка).