Разделы презентаций

- Разное

- Английский язык

- Астрономия

- Алгебра

- Биология

- География

- Геометрия

- Детские презентации

- Информатика

- История

- Литература

- Математика

- Медицина

- Менеджмент

- Музыка

- МХК

- Немецкий язык

- ОБЖ

- Обществознание

- Окружающий мир

- Педагогика

- Русский язык

- Технология

- Физика

- Философия

- Химия

- Шаблоны, картинки для презентаций

- Экология

- Экономика

- Юриспруденция

Орудия труда древнего Урала

Содержание

- 1. Орудия труда древнего Урала

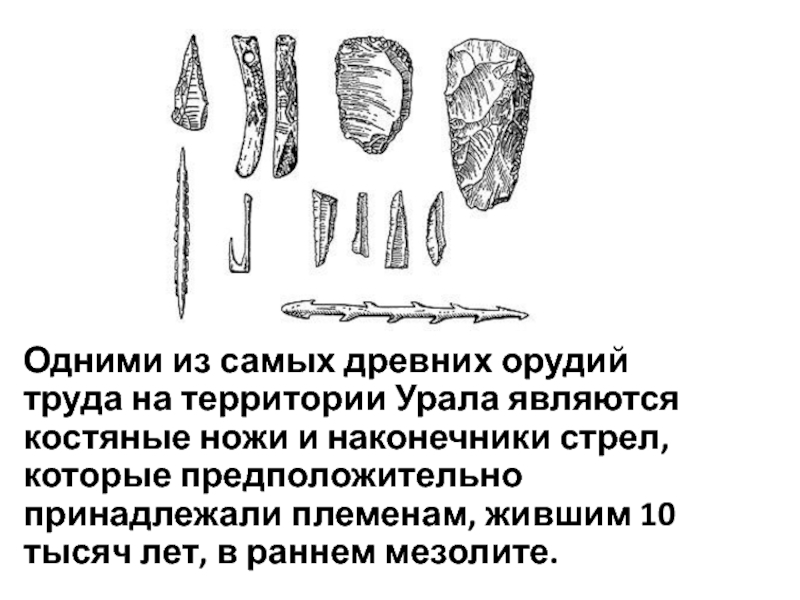

- 2. Одними из самых древних орудий труда на

- 3. Каменные орудия палеолитаКаменные орудия мезолита

- 4. Бронзовый век Урала (II тыс. до н.

- 5. О массовом производстве железа свидетельствуют остатки плавильных

- 6. Бронзовый кельтДля периода ранней бронзы развитие металлургии

- 7. Следующий период активного освоения уральских месторождений связан

- 8. Эпоха позднего железа (III-IX вв. н. э.)Сдвиги

- 9. Такое устройство обеспечивало незначительную потерю тепла и

- 10. Интересно, что после освоения Урала Российским государством,

- 11. СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

- 12. Скачать презентанцию

Слайды и текст этой презентации

Слайд 4Бронзовый век Урала (II тыс. до н. э.)

Начатое еще в

энеолите освоение медных руд (медистых песчаников Приуралья и окисленных руд

Зауралья) продолжалось во II тыс. до н. э., которое на Урале стало временем господства бронзы — сплава меди с оловом или свинцом. Наиболее известны поселения металлургов на Южном Урале, условно названных археологами абашевцами. Добыча руды, ее дробление, обогащение производились на месторождениях Таш-Казган, Никольское. Плавка осуществлялась на поселениях, обычно в плавильных чашах. Полученный металл разливали в литейные формы или подвергали ковке. По мнению одного из ведущих специалистов по древней металлургии, доктора исторических наук Е. Н. Черныха, добавку олова, свинца и других примесей делали уже после выплавки металла. Количество примесей определяли в зависимости от назначения отливаемых предметов (мягкий металл — для серпа, более твердый — для кинжала).Слайд 5 О массовом производстве железа свидетельствуют остатки плавильных печей, расположенных над

глубокими узкими щелями горы Петрогром. Обособление производственных центров, несомненно, свидетельствует,

что мастера — кузнецы и металлурги — уже выделились из общины и продукция ремесла была основным источником их существования. Именно в этом и заключается начало процесса, который охарактеризован Ф. Энгельсом как второе крупное разделение труда. Формирование и отделение ремесла — процесс длительный и далеко не все отрасли были охвачены им одновременно. Металлообрабатывающее производство развивалось в тот период особенно быстрыми темпами и стало высокоспециализированным ремеслом, обеспечивавшим широкий спрос населения. Такие занятия, как изготовление тканей и глиняной посуды, выделка шкур и деревянных изделий, еще долго оставались в рамках домашних производств, когда в каждой семье изготовляли тот или иной продукт по мере необходимости. О начавшемся втором крупном разделении труда свидетельствуют также материалы могильников. В частности, на Азелинском могильнике III—V вв. бассейна средней Вятки обнаружено погребение кузнеца, в котором наряду с обычными принадлежностями мужских захоронений находился набор кузнечных и ювелирных инструментов: молоток, кузнечные клещи, напильник, шилья, кочедык, наковаленка, ножи, резчики, огниво, точильные камни, а также исходное сырье и готовая продукция (кольчуга, сломанный ральник, наконечник копья, коса).Слайд 6Бронзовый кельт

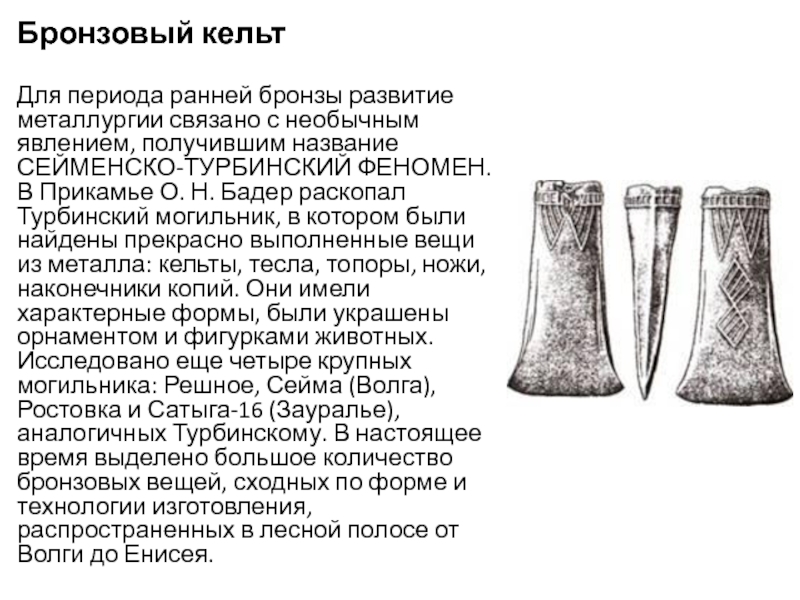

Для периода ранней бронзы развитие металлургии связано с необычным

явлением, получившим название СЕЙМЕНСКО-ТУРБИНСКИЙ ФЕНОМЕН. В Прикамье О. Н. Бадер

раскопал Турбинский могильник, в котором были найдены прекрасно выполненные вещи из металла: кельты, тесла, топоры, ножи, наконечники копий. Они имели характерные формы, были украшены орнаментом и фигурками животных. Исследовано еще четыре крупных могильника: Решное, Сейма (Волга), Ростовка и Сатыга-16 (Зауралье), аналогичных Турбинскому. В настоящее время выделено большое количество бронзовых вещей, сходных по форме и технологии изготовления, распространенных в лесной полосе от Волги до Енисея.Слайд 7Следующий период активного освоения уральских месторождений связан с использованием руд

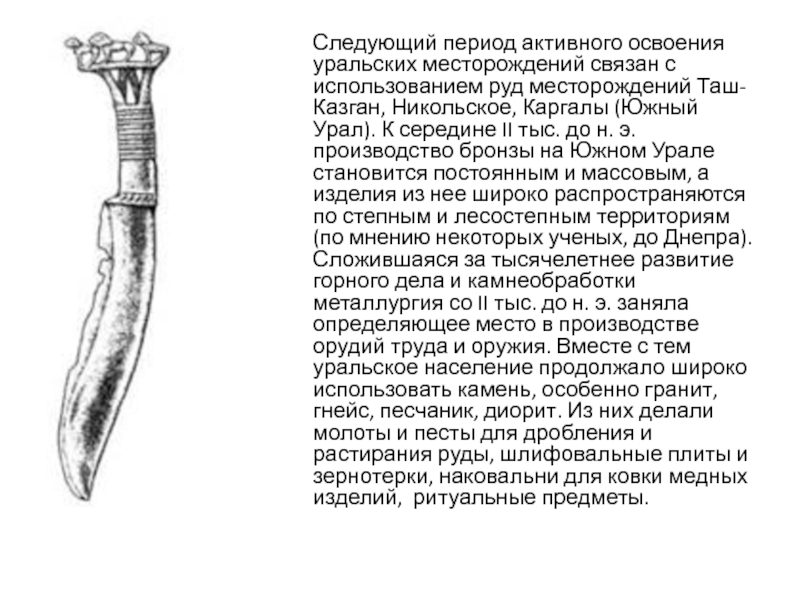

месторождений Таш-Казган, Никольское, Каргалы (Южный Урал). К середине II тыс.

до н. э. производство бронзы на Южном Урале становится постоянным и массовым, а изделия из нее широко распространяются по степным и лесостепным территориям (по мнению некоторых ученых, до Днепра). Сложившаяся за тысячелетнее развитие горного дела и камнеобработки металлургия со II тыс. до н. э. заняла определяющее место в производстве орудий труда и оружия. Вместе с тем уральское население продолжало широко использовать камень, особенно гранит, гнейс, песчаник, диорит. Из них делали молоты и песты для дробления и растирания руды, шлифовальные плиты и зернотерки, наковальни для ковки медных изделий, ритуальные предметы.Слайд 8Эпоха позднего железа (III-IX вв. н. э.)

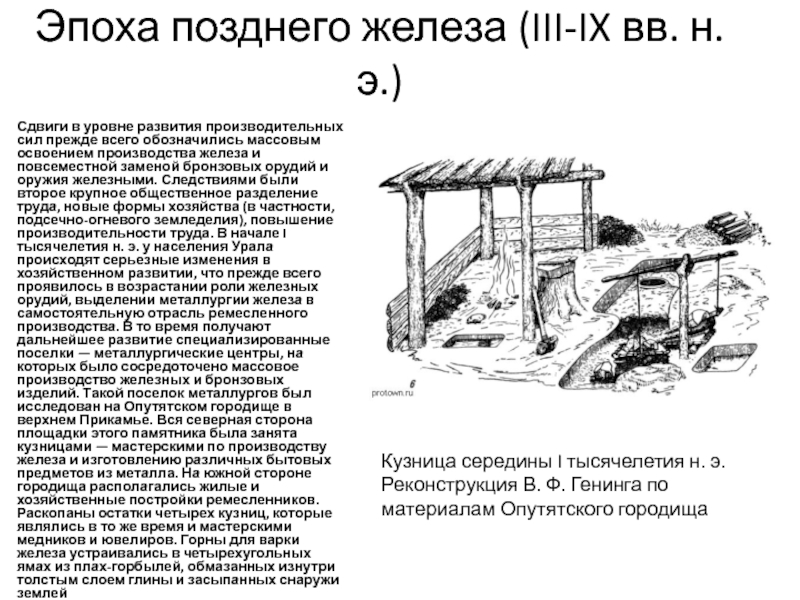

Сдвиги в уровне развития

производительных сил прежде всего обозначились массовым освоением производства железа и

повсеместной заменой бронзовых орудий и оружия железными. Следствиями были второе крупное общественное разделение труда, новые формы хозяйства (в частности, подсечно-огневого земледелия), повышение производительности труда. В начале I тысячелетия н. э. у населения Урала происходят серьезные изменения в хозяйственном развитии, что прежде всего проявилось в возрастании роли железных орудий, выделении металлургии железа в самостоятельную отрасль ремесленного производства. В то время получают дальнейшее развитие специализированные поселки — металлургические центры, на которых было сосредоточено массовое производство железных и бронзовых изделий. Такой поселок металлургов был исследован на Опутятском городище в верхнем Прикамье. Вся северная сторона площадки этого памятника была занята кузницами — мастерскими по производству железа и изготовлению различных бытовых предметов из металла. На южной стороне городища располагались жилые и хозяйственные постройки ремесленников. Раскопаны остатки четырех кузниц, которые являлись в то же время и мастерскими медников и ювелиров. Горны для варки железа устраивались в четырехугольных ямах из плах-горбылей, обмазанных изнутри толстым слоем глины и засыпанных снаружи землейКузница середины I тысячелетия н. э. Реконструкция В. Ф. Генинга по материалам Опутятского городища

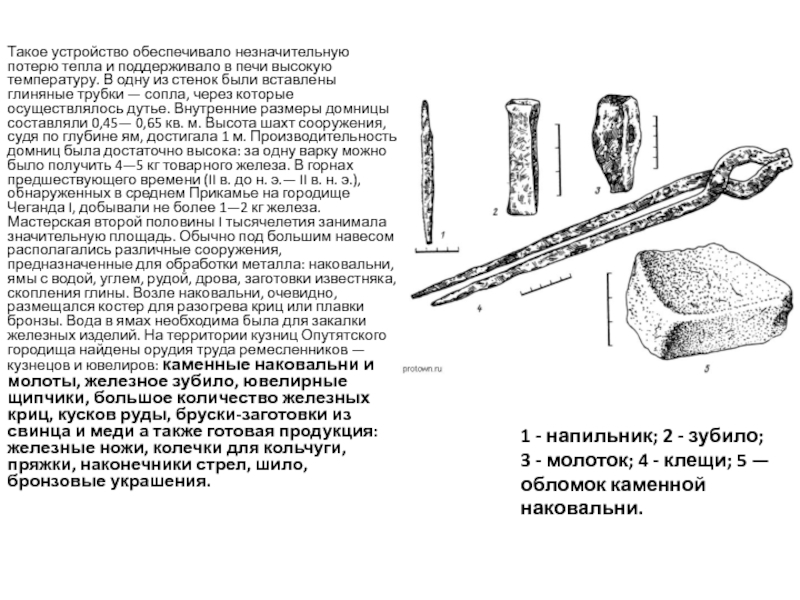

Слайд 9Такое устройство обеспечивало незначительную потерю тепла и поддерживало в печи

высокую температуру. В одну из стенок были вставлены глиняные трубки

— сопла, через которые осуществлялось дутье. Внутренние размеры домницы составляли 0,45— 0,65 кв. м. Высота шахт сооружения, судя по глубине ям, достигала 1 м. Производительность домниц была достаточно высока: за одну варку можно было получить 4—5 кг товарного железа. В горнах предшествующего времени (II в. до н. э.— II в. н. э.), обнаруженных в среднем Прикамье на городище Чеганда I, добывали не более 1—2 кг железа. Мастерская второй половины I тысячелетия занимала значительную площадь. Обычно под большим навесом располагались различные сооружения, предназначенные для обработки металла: наковальни, ямы с водой, углем, рудой, дрова, заготовки известняка, скопления глины. Возле наковальни, очевидно, размещался костер для разогрева криц или плавки бронзы. Вода в ямах необходима была для закалки железных изделий. На территории кузниц Опутятского городища найдены орудия труда ремесленников — кузнецов и ювелиров: каменные наковальни и молоты, железное зубило, ювелирные щипчики, большое количество железных криц, кусков руды, бруски-заготовки из свинца и меди а также готовая продукция: железные ножи, колечки для кольчуги, пряжки, наконечники стрел, шило, бронзовые украшения.1 - напильник; 2 - зубило; 3 - молоток; 4 - клещи; 5 — обломок каменной наковальни.

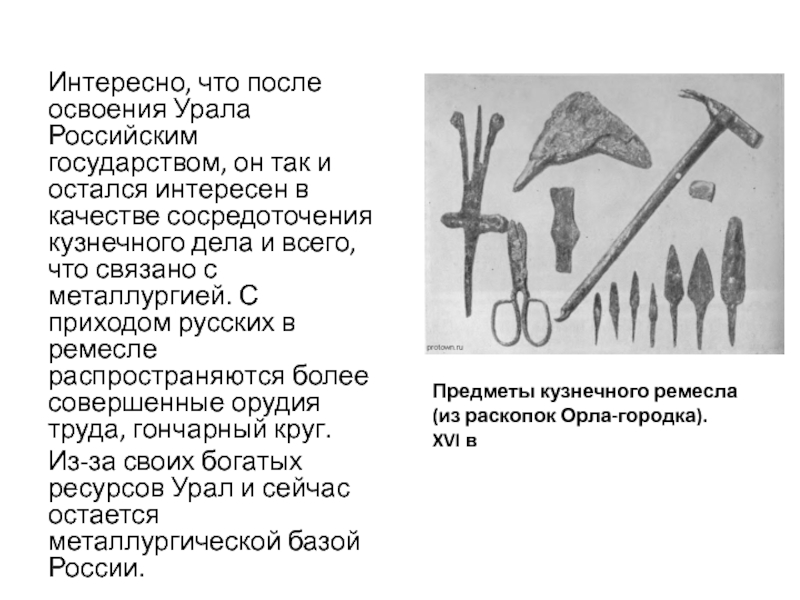

Слайд 10Интересно, что после освоения Урала Российским государством, он так и

остался интересен в качестве сосредоточения кузнечного дела и всего, что

связано с металлургией. С приходом русских в ремесле распространяются более совершенные орудия труда, гончарный круг.Из-за своих богатых ресурсов Урал и сейчас остается металлургической базой России.

Предметы кузнечного ремесла (из раскопок Орла-городка). XVI в