Слайд 1Основные вопросы трансфузиологии.

Слайд 5Молекула клеточных антигенов состоит из двух компонентов

Гаптен ( полисахаридная часть

антигена, расположена в поверхностных слоях клеточной мембраны), определяющий серологическую активность.

Шлеппер

( белковая часть антигена,расположенная во внутренних слоях мембраны), определяющий иммуногенность.

На поверхности гаптена имеются антигенные детерминанты ( эпитопы) – молекулы углеводов, к которым присоединяются антитела.

Слайд 6Виды клеточных антигенов

Эритроцитарные

Лейкоцитарные

Тромбоцитарные

Слайд 7Эритроцитарные антигены

Клиническое значение имеют 13 систем: АВО, резус – фактор,

Келл, Даффи, МNSb, Кидд, Левис и т.д.

Антигенная система АВО является

основной серологической системой определяющий совместимость и несовместимость переливаемой крови

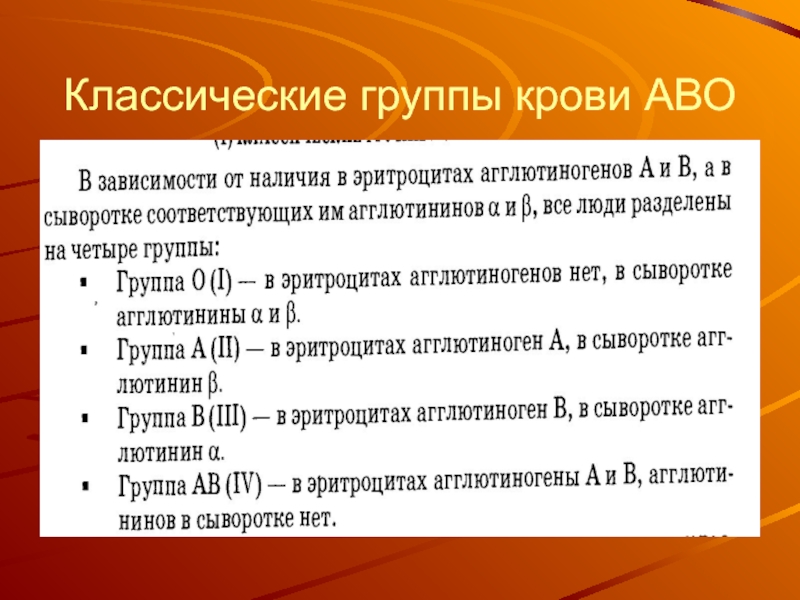

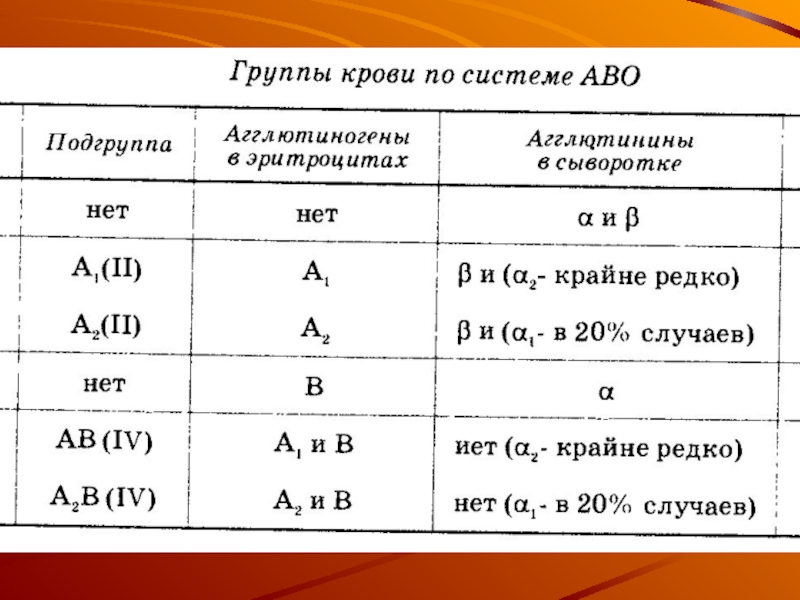

Слайд 8Ее составляют два генетически детерминированных агглютиногена ( антигена) –А и

В и два агглютинина ( антитела) -ą и ß

Агглютиногены А

и В содержатся в строме эритроцитов, а агглютинины ą и ß в сыворотки крови.

Агглютинин ą являются антителом по отношению к агглютиногену А, а агглютинин ß – по отношению к агглютиногену В

Слайд 9Антигенная система Rh -фактора

Резус-фактор был открыт К. Ландштейнером и

А.С. Викером при помощи сыворотки кроликов. У 85 % людей

он встречается, а у 15 % он отсутствует.

Слайд 10Группа крови- это сочетание нормальных иммунологических и генетических признаков крови,

которое наследственно детерминировано и является биологическим свойством каждого индивидуума.

В практической

медицине термин « группа крови»,как правило, отражает сочетание эритроцитарных антигенов системы АВО и резус- фактора и соответствующих антител в сыворотке крови.

Слайд 11Групповые антитела

Для каждого известного антигена обнаружены одноименные антитела.

Групповые антитела крови

– не такое свойство организма человека.

Групповые антитела бывают врожденными и

изоиммунными , образующимися в ответ на поступление чужеродных групповых антигенов.

Слайд 12Определение группы крови по системе АВО.

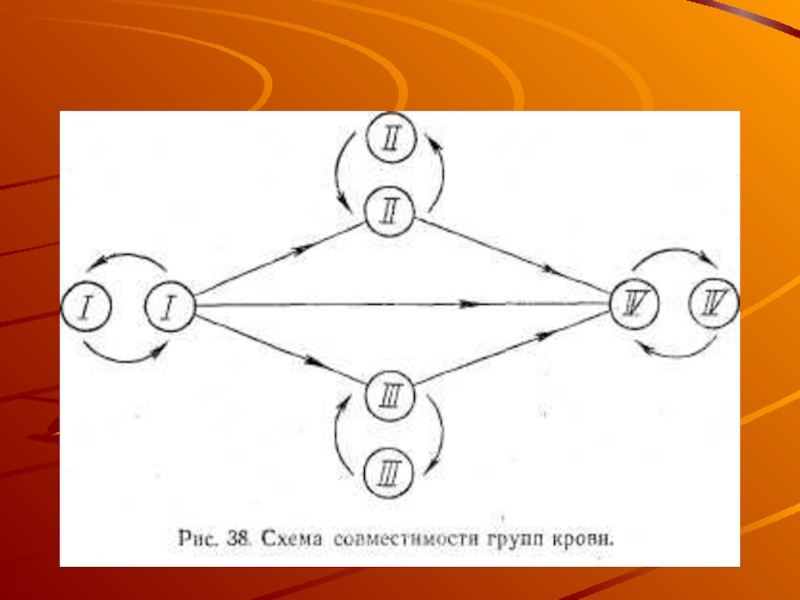

Антигенная система АВО имеет основные

значение в совместимости крови при переливании.

« Совместимость»- это сочетание крови

донора и реципиента по антигенам и антителом , не вызывающее иммунологических взаймодействий.

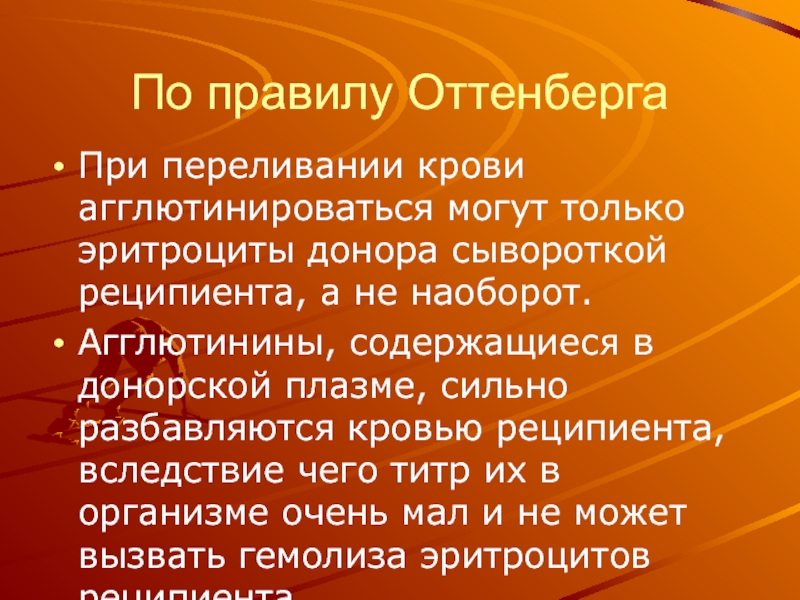

Слайд 15По правилу Оттенберга

При переливании крови агглютинироваться могут только эритроциты

донора сывороткой реципиента, а не наоборот.

Агглютинины, содержащиеся в донорской плазме,

сильно разбавляются кровью реципиента, вследствие чего титр их в организме очень мал и не может вызвать гемолиза эритроцитов реципиента

Слайд 17Методика определения групп крови

Групповая принадлежность крови по системе АВО определяется

с помощью реакции агглютинации.

Существуют три способа определения групп крови по

системе АВО: 1. по -стандартным изогемагглютинирующим сывороткам

2.по -стандартным изогемагглютинирующим сывороткам и стандартным эритроцитам.

3. с помощью моноклональных антител.

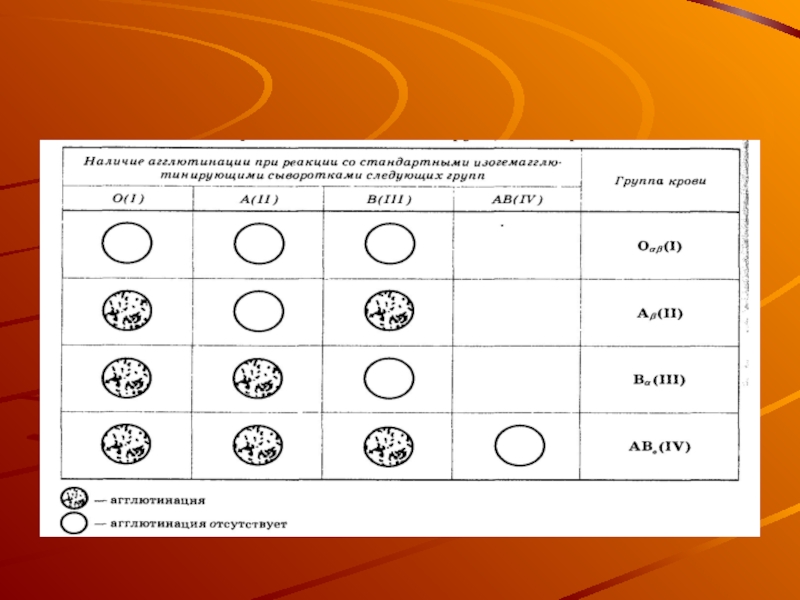

Слайд 18Определение группы крови по стандартным сывороткам.

Определяемую кровь смешивают с

сывороткой уже известных групп и по наличию или отсутствию агглютинации

судят о группе крови

Для определения применяют заранее приготовленные «стандартные сыворотки» крови 0(1), А(II), В (III) двух разных серий для каждой группы

Слайд 19продолжение

На фарфоровую тарелку наносят 2 капли сыворотки попарно из каждой

серий

Рядом со стандартными сыворотками наносят 6 капель крови исследуемого

Затем их

перемешивают отдельными стеклянными палочками.

Через 5 мин. добавляют по 1 капле физиологического раствора , для исключения ложной агглютинации

Слайд 20Результаты исследования:

а) если агглютинация отсутствует во всех трех парных

каплях, то исследуемая кровь принадлежит к первой группе крови 0(1);

б) отсутствие агглютинации с сыворотками 0(1) и'В(П) говорят о том, что группа крови А(П);

в) при отсутствии агглютинации с сывороткой группы крови В (III) и при агглютинации с сыворотками 0(1) и А(II) следует считать, что группа крови В (III);

г) агглютинация со всеми тремя сыворотками обозначает принадлежность крови к четвертой группе —АВ(IV) (рис.39).

Слайд 22Резус-фактор и его определение

При переливании резусположительной крови больным с резусотрицательной

кровью наступает сенсибилизация, т. е. вырабатываются антитела (антирезус-агглютинины).

Подобная сенсибилизация

может произойти:

1) в результате переливания резусположительной крови резусотрицательным пациентам;

2) у беременных женщин с резусотрицательной кровью и при беременности плодом с резусположительной кровью.

Слайд 23 его определение

Экспресс метод со стандартным универсальным реагентом в пробирке

без подогрева.

Экспресс метод на плоскости без подогрева

Слайд 24Проба на резус-совместимость

На чашку Петри наносят 2 капли сыворотки

реципиента, к сыворотке добавляют каплю крови донора величиной с булавочную

головку и тщательно перемешивают. Чашку Петри закрывают крышкой (во избежание высыхания) и помещают в водяную баню при температуре 42—45°С на 10 мин.

Результаты исследования :если наступает агглютинация, кровь несовместима и переливание недопустимо, если агглютинации не происходит, кровь донора и реципиента совместима и переливание возможно.

Слайд 25Проба на индивидуальную совместимость

. Кровь больного, взятую из вены (5

мл), центрифугируют с цитратом натрия или дают отстояться. 1—2 капли

плазмы крови больного смешивают с каплей (величиной с булавочную головку) крови донора. Если происходит реакция агглютинации, то кровь донора и кровь больного несовместима, при отсутствии агглютинации — совместима

Слайд 26Биологическая проба

Биологическая проба заключается в том, что в начале переливания

донорскую кровь реципиенту вводят дробно (3 раза по 25 мл

крови с интервалом в 3 мин).

Если реципиент не отмечает неприятных ощущений, проба отрицательная, переливание производится полностью. При наличии беспокойства, болей в пояснице, озноба и т. д. пробу следует оценить как положительную, переливание немедленно прекратить, а больного взять под особое наблюдение

Слайд 27Ошибки, опасности и осложнения при переливании крови

Переливание несовместимой крови

Симптомы: чувство

стеснения в груди, головная боль, боль в животе и пояснице,

учащение пульса, падение артериального давления, иногда рвота, непроизвольное мочеиспускание, дефекация.

Слайд 28Переливание резуснесовместимой крови

Переливание инфицированной и загрязненной крови. Симптомы появляются

через несколько часов и выражаются в потрясающем ознобе, падении артериального

давления, ухудшении пульса, цианозе кожных покровов и слизистых оболочек.

Анафилактический шок . Симптомы, падение артериального давления, учащение пульса, побледнение кожных покровов и видимых слизистых оболочек, поверхностное дыхание.

Слайд 29Цитратный шок. Развивается при переливании большого количества крови с большим

содержанием цитрата натрия. Клиника характеризуется гемодинамическими нарушениями, судорогами. Лечение —

внутривенное вливание 10% раствора'хлорида кальция.

Слайд 30Пирогенные реакции. Могут возникнуть при переливании не только крови, но

и кровезаменителей. Причина—попадание пирогенных веществ, которые часто являются продуктом жизнедеятельности

различных бактерий. Симптомы: озноб, повышение температуры, недомогание, одышка, сыпь на коже. Профилактика — тщательное выполнение инструкций по обработке посуды и систем для переливания крови, соблюдение сроков годности применяемых препаратов.

Слайд 31Острое расширение сердца. Наступает в результате быстрого переливания крови. Симптомы:

чувство стеснения в груди, затрудненное дыхание, цианоз кожи и слизистых

оболочек.

Воздушная эмболия. Наступает в том случае, если воздух из системы вместе с кровью попадает в правое сердце и сосуды легких. Симптомы: боли в груди, беспокойство, цианоз, затрудненное дыхание, остановка сердца.

Слайд 32Эмболия тромбами. Сгустки крови из системы и иглы могут проникнуть

в сосуды, при попадании сгустков в сосуды легких наблюдаются боль

в груди, кровохарканье, одышка, лихорадка, в сосуды головного мозга (при артерио-венозных коммуникациях) — потеря сознания, падение артериального и венозного давления, поверхностное дыхание.

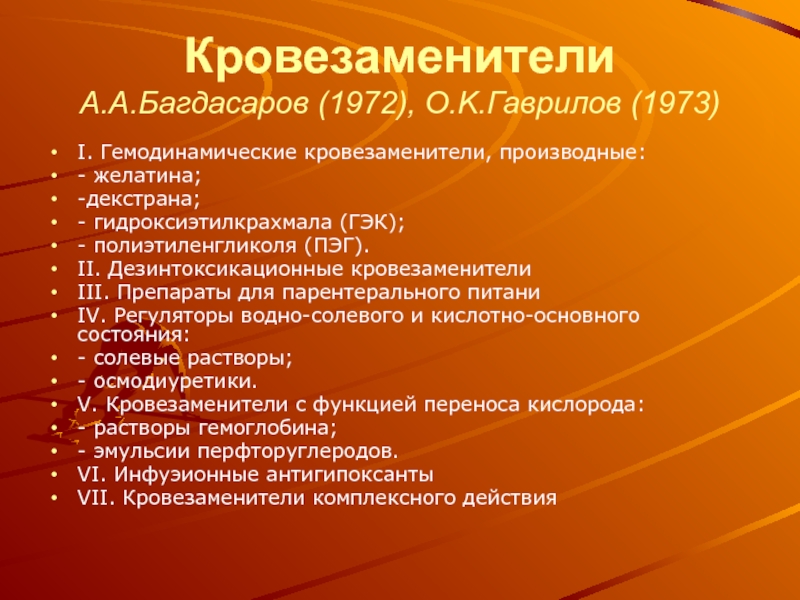

Слайд 33Кровезаменители

А.А.Багдасаров (1972), O.K.Гаврилов (1973)

I. Гемодинамические кровезаменители, производные:

- желатина;

-декстрана;

- гидроксиэтилкрахмала (ГЭК);

- полиэтиленгликоля (ПЭГ).

II. Дезинтоксикационные кровезаменители

III.

Препараты для парентерального питани

IV. Регуляторы водно-солевого и кислотно-основного состояния:

- солевые растворы;

- осмодиуретики.

V. Кровезаменители с функцией переноса кислорода:

- растворы гемоглобина;

- эмульсии перфторуглеродов.

VI. Инфуэионные антигипоксанты

VII. Кровезаменители комплексного действия

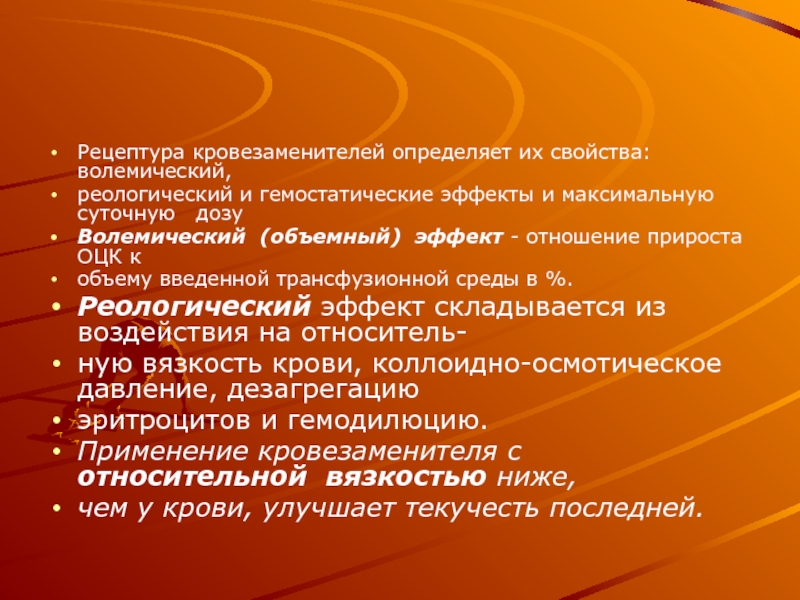

Слайд 34Рецептура кровезаменителей определяет их свойства: волемический,

реологический и гемостатические эффекты и

максимальную суточную дозу

Волемический (объемный) эффект - отношение прироста ОЦК

к

объему введенной трансфузионной среды в %.

Реологический эффект складывается из воздействия на относитель-

ную вязкость крови, коллоидно-осмотическое давление, дезагрегацию

эритроцитов и гемодилюцию.

Применение кровезаменителя с относительной вязкостью ниже,

чем у крови, улучшает текучесть последней.

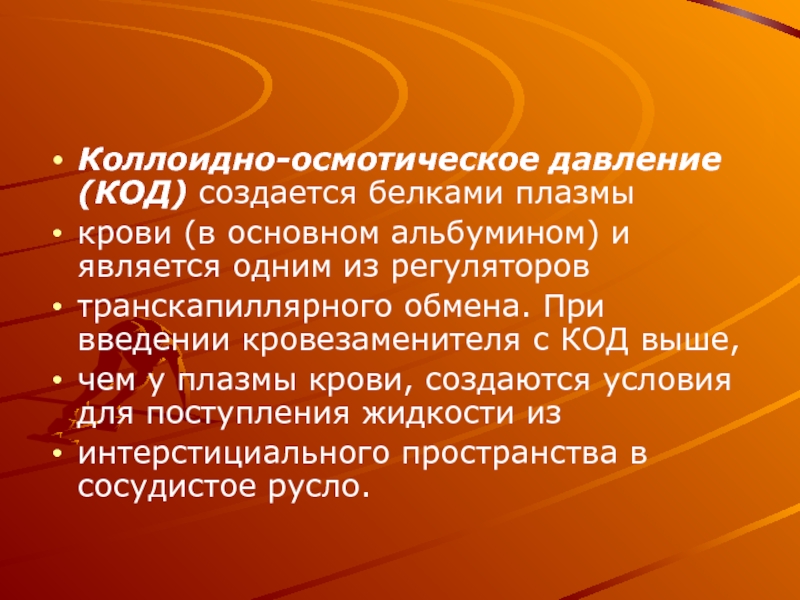

Слайд 35Коллоидно-осмотическое давление (КОД) создается белками плазмы

крови (в основном альбумином) и

является одним из регуляторов

транскапиллярного обмена. При введении кровезаменителя с КОД

выше,

чем у плазмы крови, создаются условия для поступления жидкости из

интерстициального пространства в сосудистое русло.