Слайд 1

Основы общей экологии

К.б.н., доцент Галина Георгиевна Божко

Слайд 2План лекции

1. Предмет и задачи экологии

2. Элементы среды и экологические

факторы

3. Приспособления к условиям среды.

4. Популяция и ее экологические

характеристики

5. Экологическая ниша.

6. Биогеоценоз – элементарная единица биогеоценотического уровня организации жизни

7. Эволюция биогеоценозов

8. Разнокачественность форм жизни и биогенный круговорот

Слайд 4Предмет и задачи экологии

Экология (греч. oikos – жилище, местопребывание) -

наука о взаимоотношениях живых организмов между собой и с окружающей

средой.

Кроме того, данная наука позволяет определить оптимальные формы взаимоотношений природы и человеческого общества.

Слайд 5

Целью экологии является:

1. исследование закономерностей организации жизни

с учетом антропогенных воздействий на биосферу;

2.

умение использовать эти законы для устойчивого развития цивилизации путем управления природными и антропогенными системами, обществом и биосферой в целом.

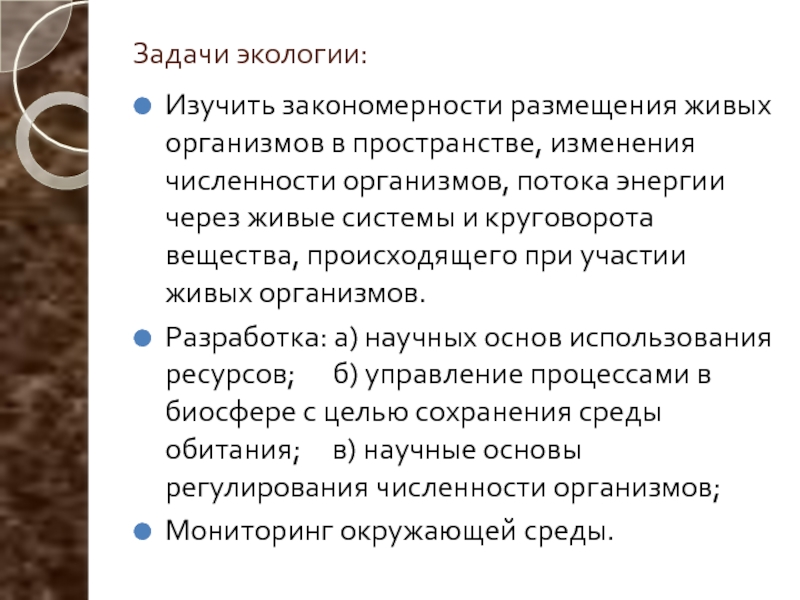

Слайд 6Задачи экологии:

Изучить закономерности размещения живых организмов в пространстве, изменения численности

организмов, потока энергии через живые системы и круговорота вещества, происходящего

при участии живых организмов.

Разработка: а) научных основ использования ресурсов; б) управление процессами в биосфере с целью сохранения среды обитания; в) научные основы регулирования численности организмов;

Мониторинг окружающей среды.

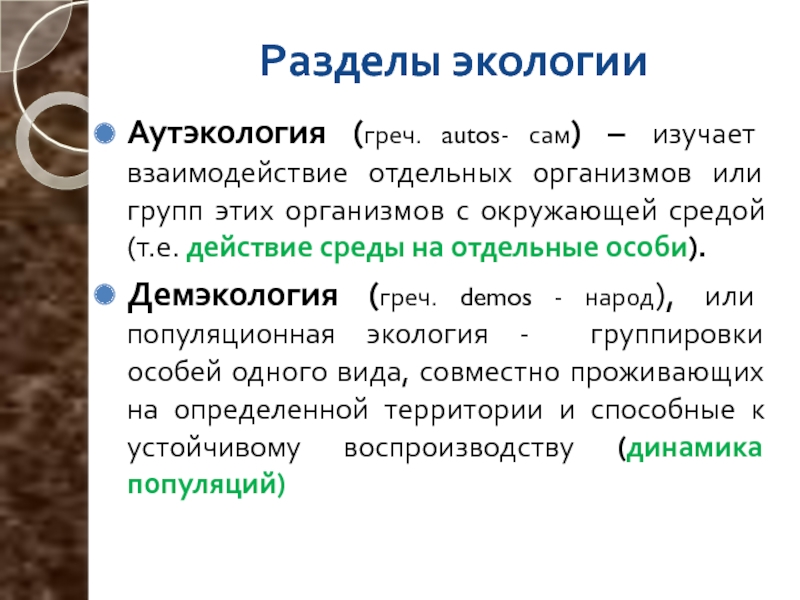

Слайд 8Разделы экологии

Аутэкология (греч. autos- сам) – изучает взаимодействие отдельных организмов

или групп этих организмов с окружающей средой (т.е. действие среды

на отдельные особи).

Демэкология (греч. demos - народ), или популяционная экология - группировки особей одного вида, совместно проживающих на определенной территории и способные к устойчивому воспроизводству (динамика популяций)

Слайд 9

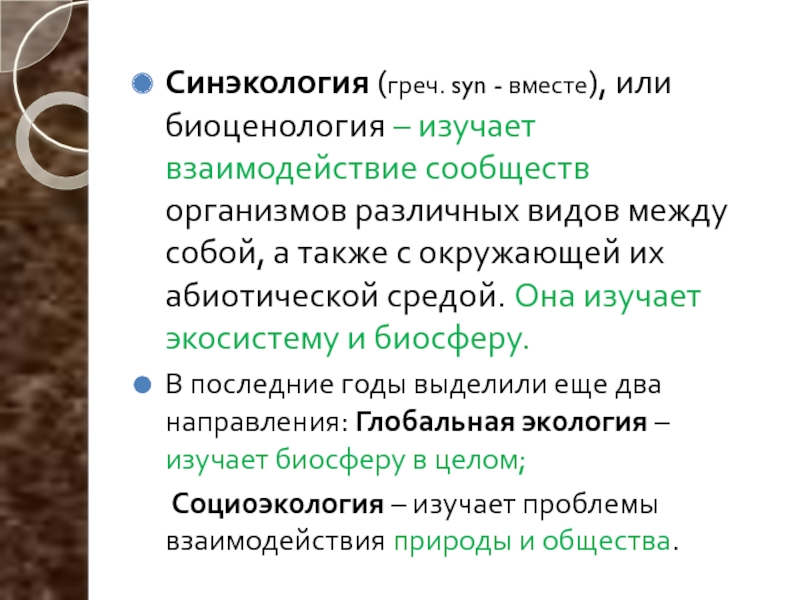

Синэкология (греч. syn - вместе), или биоценология – изучает взаимодействие

сообществ организмов различных видов между собой, а также с окружающей

их абиотической средой. Она изучает экосистему и биосферу.

В последние годы выделили еще два направления: Глобальная экология – изучает биосферу в целом;

Социоэкология – изучает проблемы взаимодействия природы и общества.

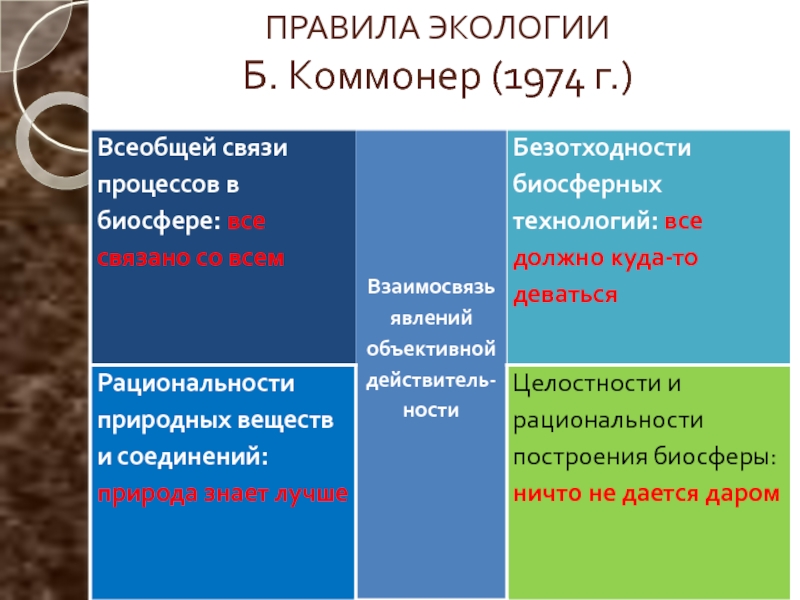

Слайд 10ПРАВИЛА ЭКОЛОГИИ

Б. Коммонер (1974 г.)

Слайд 11Элементы среды

и экологические факторы

Среда обитания – это та часть

природы, которая окружает живой организм и с которой он взаимодействует.

Водная,

Наземно-воздушная,

Почвенная,

Организмы.

Слайд 12Нетронутая человеком среда обитания многих растений животных

Слайд 13Экологические факторы (или факторы среды) – это элементы среды воздействующие

на организм.

Абиотические – все влияющие на организм элементы неживой природы.

Классифицируются:

физические (Свет, температура, влажность)

химические (состав атмосферы, органические и минеральные вещества почвы, рН среды, соленость)

механические (рельеф местности, движение почвы и воды, ветер, оползни и др.)

Например: форма тела одних животных обеспечивает передвижение в воде, других – в воздухе, в почве.

Слайд 14

Биотические – всевозможные взаимодействия, которые возникают между организмами (хищничество, паразитизм,

симбиоз.)

Антропогенные – человек и все формы его деятельности, которые приводят

к изменению природы как среды обитания других видов или непосредственно сказываются на их жизнь.

Слайд 18

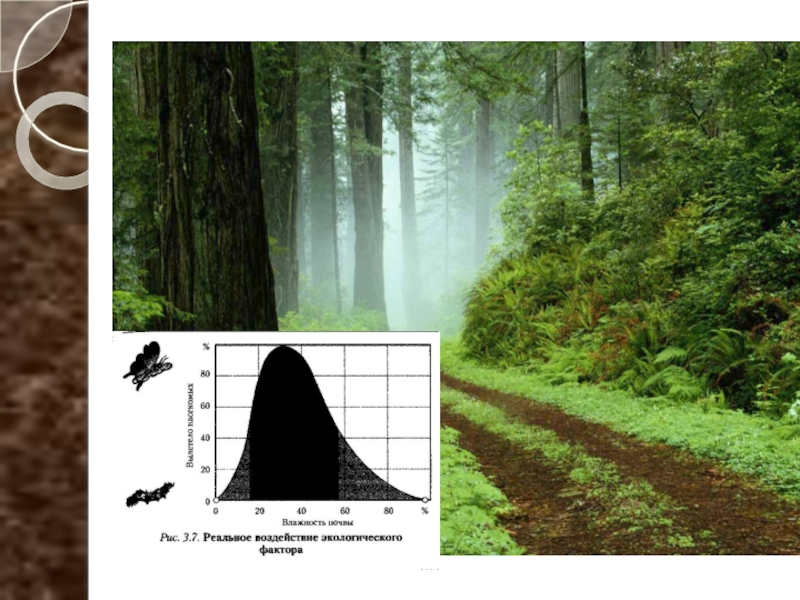

Фактор среды ощущается организмом лишь в определенных пределах, т.е.

реакция организма зависит от дозировки фактора.

Диапазон действия (или зона толерантности

экологического фактора) ограничен соответствующими крайними пороговыми значениями данного фактора, при котором возможно существование организма.

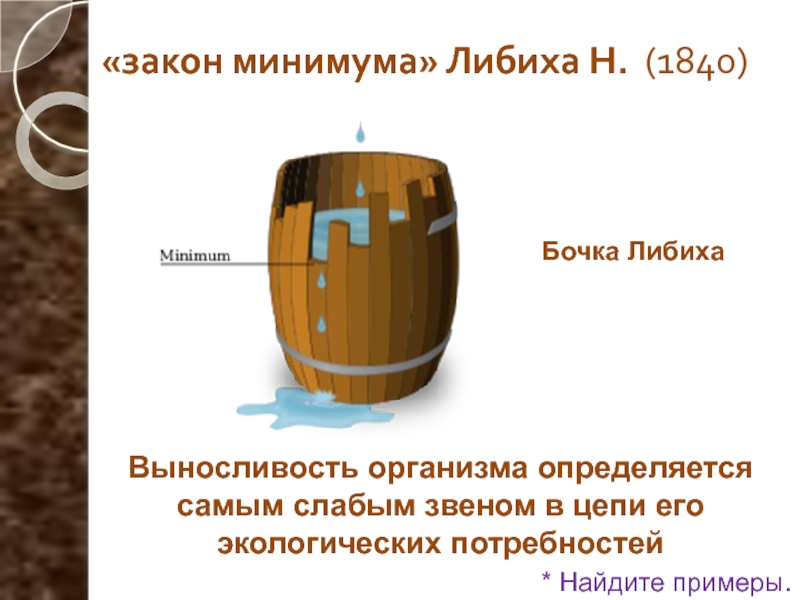

Слайд 19«закон минимума» Либиха Н. (1840)

Бочка Либиха

Выносливость организма определяется самым слабым звеном

в цепи его экологических потребностей

* Найдите примеры.

Слайд 20Лимитирующие факторы

Любая особь, популяция, сообщество испытывают одновременное воздействие многих факторов,

но лишь некоторые из них являются жизненно важными (лимитирующими)

Благодаря наличию

лимитирующих экологических факторов для каждого вида существует оптимум и пределы выносливости (диапазон между min и max фактора определяет величину толерантности – выносливости, она определяется нормой реакции, т.е. определяется генетически) *

Слайд 24

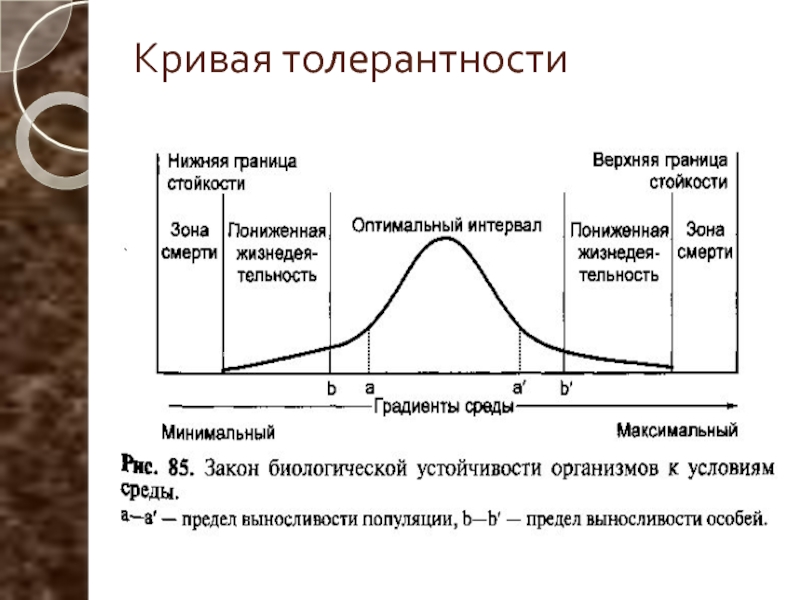

Таким образом, смысл закона

Ю. Либиха и Э.

Шелфорда (закон толерантности) заключается в том, что рост и развитие

организмов существенно зависят от тех экологических факторов, значения которых приближаются к min и к max, т.е. как недостаток, так и избыток экологических факторов для организма одинаково вреден.

*Привести примеры.

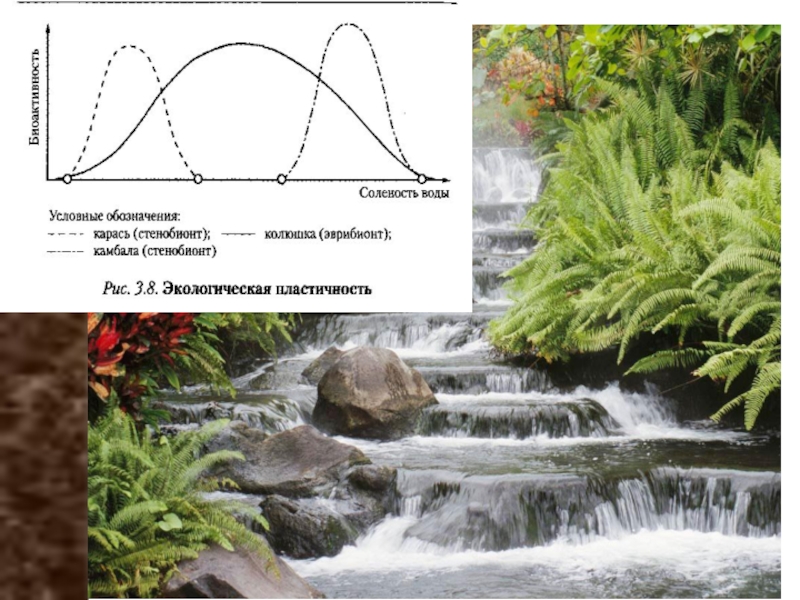

Слайд 25Способность организма адаптироваться к определенному диапазону изменения экологического фактора называется

экологической пластичностью

По степени пластичности различают два типа организмов:

Стенобионтные ( от

греч. Stenos - узкий) – виды с узкой экологической пластичностью

Эврибионтные (от греч. eurus - широкий) - виды с широкой экологической пластичностью

*

Слайд 27По отношению к температуре

Стенотермные – морские беспозвоночные обитают при +30

0С,

реже 38, обитатели крупных водоемов не

подвергаются перегреванию.

Эвритермные - пресноводные животные выдерживают промерзание и нагревание + 41 и 44 0С

Слайд 28

Процесс приспособления строения и функций организмов к условиям среды называется

– адаптацией.

Генотипически обусловлено, что все организмы имеют адаптивные возможности изменяться

в определенных пределах, приноравливаться к колеблющимся факторам среды, как правило сохраняя постоянство гомеостаза.

Слайд 30

Потребность организмов в периодической смене дня и ночи, времени года,

называется фотопериодизм (греч. photos - свет, periodos -

круговращение).

В ходе исторического развития организмов в ответ на смену дня и ночи, времени года выработали в процессе адаптогенеза способность к ритмической жизнедеятельности – биоритмов.

Ритмы: суточные 24 часа и околосуточные, или циркадные (от лат cirka-около, dies-день) 20 -28 часов.

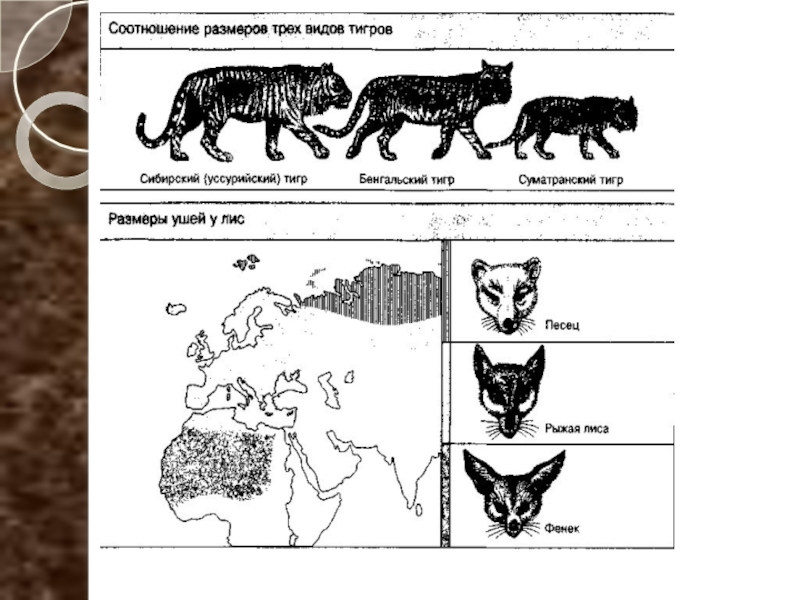

Слайд 31 Морфологические адаптации к температуре

Правило Бергмана – при продвижении

на север средние размеры тела в популяциях теплокровных животных увеличиваются.

При увеличении размеров уменьшается относительная поверхность тела, а значит и теплоотдача.

Слайд 34Закон (правило) Аллена (1877г.)

Выступающие части тела теплокровных животных (конечности, хвост,

уши) относительно увеличиваются по мере движения от севера к югу

в пределах ареала одного вида. Явление вытекает из принципа уменьшения теплоотдачи при сокращении отношения поверхности тела к объему.

Слайд 35Физиологическая адаптация

Пойкилотермные (греч. poikilos – различный, переменный) – температура тела

непостоянная

Гомойотермные (греч. homoios - подобный) – имеют постоянную температуру тела,

независимо от температуры окружающей среды. Птицы и млекопитающие.

Слайд 36Характеристика популяции

Пространственное размещение особей в популяции

Привязанность к территории, или образ

жизни

Генетическое разнообразие популяции

Регуляция численности популяции: рождаемость и смертность

Возрастная структура

Половая структура

Демографические

показатели популяции: плотность расселения, численность, скорость роста, продолжительность жизни, количество производимого потомства.

Слайд 37

Географические границы распространения вида – ареал.

Экологическая ниша – это совокупность

абиотических и биотических факторов среды обитания, соответствующих требованиям организма данного

вида.

Два вида со сходными экологическими требованиями не могут длительное время занимать одну и ту же экологическую нишу – это правило конкурентного исключения Гаузе.

Слайд 39Экологические ниши в зависимости от влажности и температуры

Слайд 40Дж.Хатчинсон (1957) Экологическая ниша как многомерное пространство.

По осям которой отложены

пределы требований вида к отдельным экологическим факторам. Объем многомерного пространства,

соответствующего требованиям вида к среде, назвал фундаментальной нишей, а реальное положение видовой популяции в конкретной экосистеме – реализованной нишей. Реализованная ниша, как правило, меньше фундаментальной, поскольку в каждом биоценозе часть подходящих для вида условий, либо отсутствует, либо не может быть реализована.

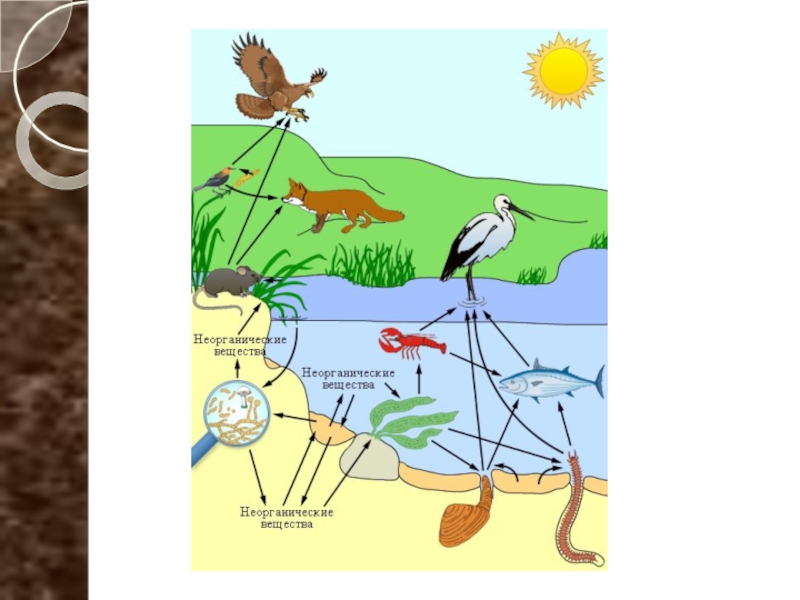

Пищевые связи

Взаимоотношения между организмами, связанные с питанием,

приводят к возникновению цепей питания. Источником энергии, за счет которой существуют все организмы, является Солнце.

Звенья пищевой цепи:

Продуценты,

консументы,

редуценты

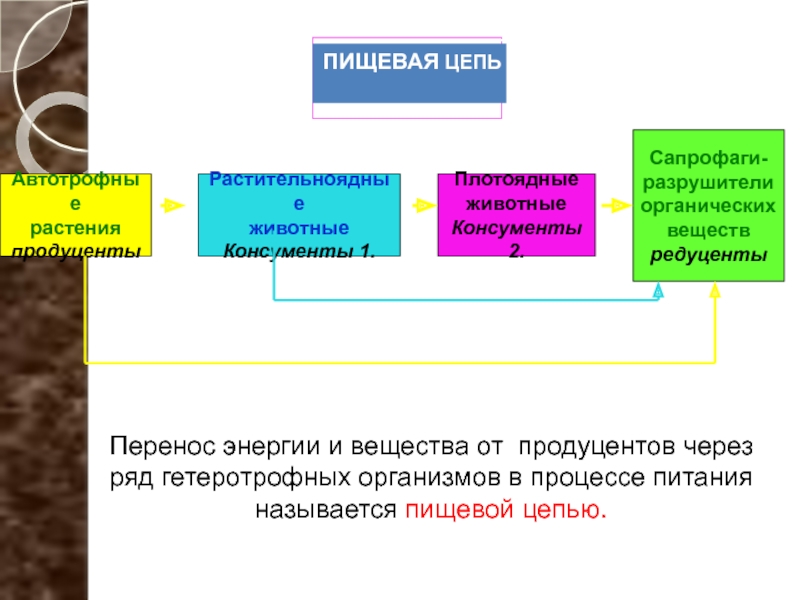

Слайд 42Автотрофные

растения

продуценты

Растительноядные

животные

Консументы 1.

Плотоядные

животные

Консументы 2.

Сапрофаги-

разрушители

органических

веществ

редуценты

ПИПИЩЕВАЯ ЦЕП

Ь

ППИИПИЩЕВАЯ ЦЕПЬ

ПИЩЕВАЯ ЦЕПЬ

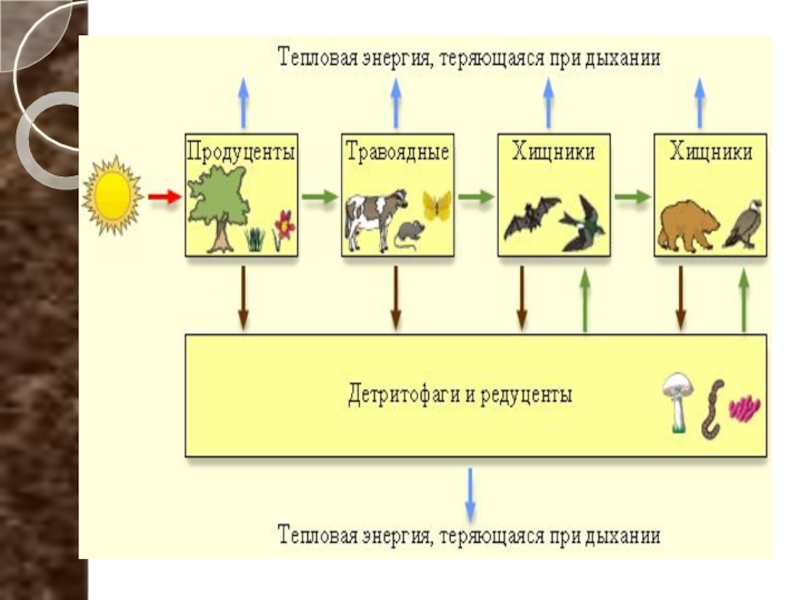

Перенос энергии и вещества

от продуцентов через ряд гетеротрофных организмов в процессе питания называется

пищевой цепью.

Слайд 44

Например: фитопланктон – ракообразные – киты. Фитопланктон

– зоопланктон - рыбы – рыбоядные птицы или млекопитающие

Пищевые цепи двух типов:

выедания (пастбищные) начинаются с зеленых растений – растительноядные – хищные – редуценты.

разложения (детритные)- листовая подстилка – дождевой червь – черный дрозд.

Слайд 47

Продуценты

Это живые организмы, которые способны синтезировать органические вещества из неорганических

с использованием внешних источников энергии

Фотосинтезирующие – для синтеза органических веществ

используют энергию солнечного излучения

Хемосинтезирующие - в процессе синтеза органических веществ используют энергию химических связей

Слайд 48Консументы

Это гетеротрофные организмы, которые живут за счет продуктов синтезированных фото-

и хемотрофами

Гетеротрофы используют энергию, запасенную автотрофами в виде химических связей

синтезированных ими органических веществ.

Консументы I порядка, или фитофаги – потребляют первичную органическую продукцию, т.е. травоядные животные.

Консументы II порядка, или зоофаги – плотоядные животные

Слайд 49Редуценты ( лат. reducentis – возвращающий, восстанавливающий), или деструкторы

Это организмы

гетеротрофы, которые используют в качестве пищи мертвое органическое вещество и

в процессе метаболизма разлагают его до неорганических составляющих (бактерии, грибы, простейшие)

Слайд 50

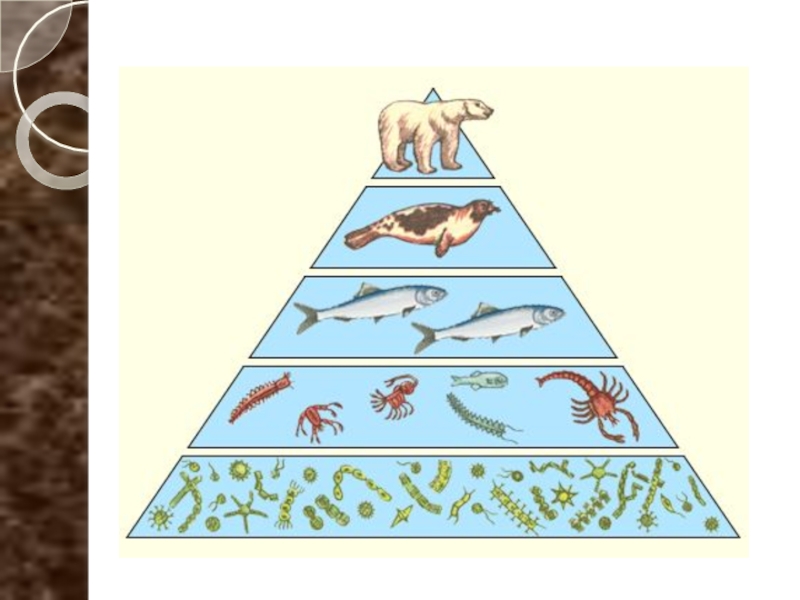

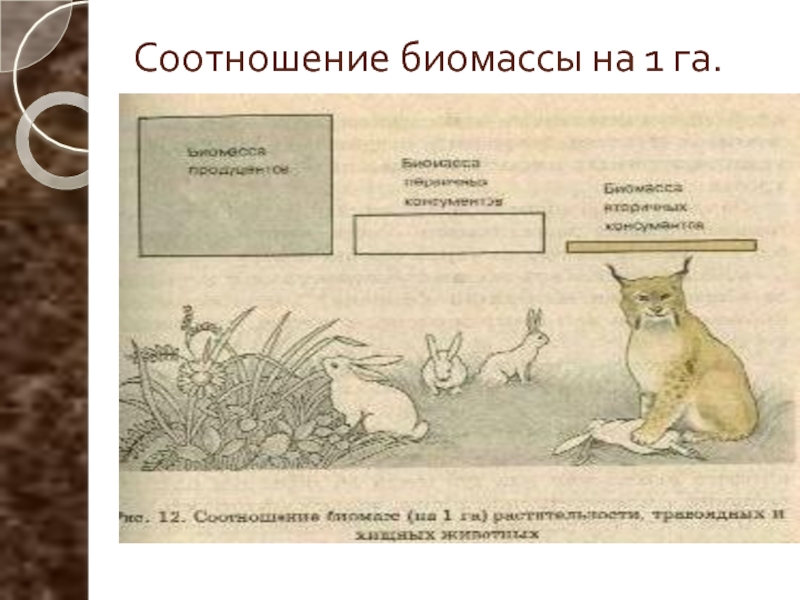

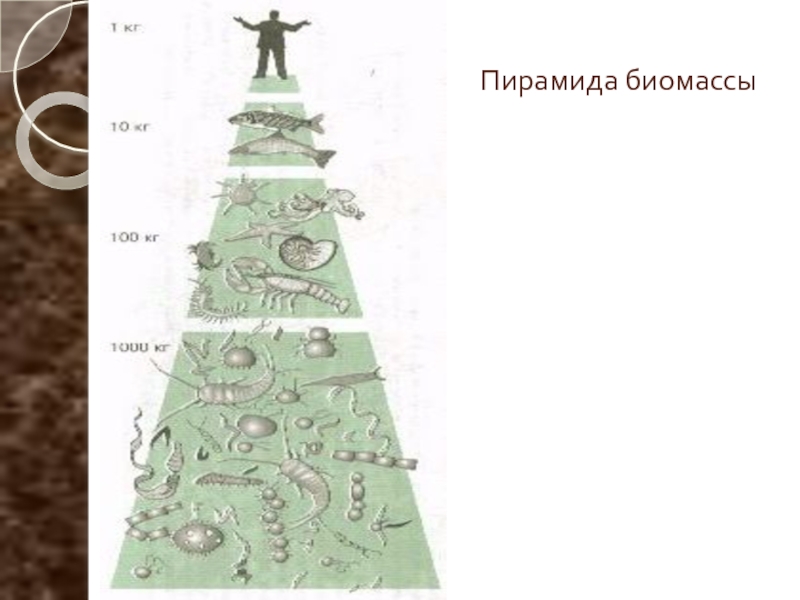

Количество биомассы, создаваемой на более высоких трофических уровнях, снижается

Прогрессивное снижение

ассимилированной энергии в ряду трофических уровней находит отражение в структуре

экологических пирамид (Ч.Элтон, 1927 г.)

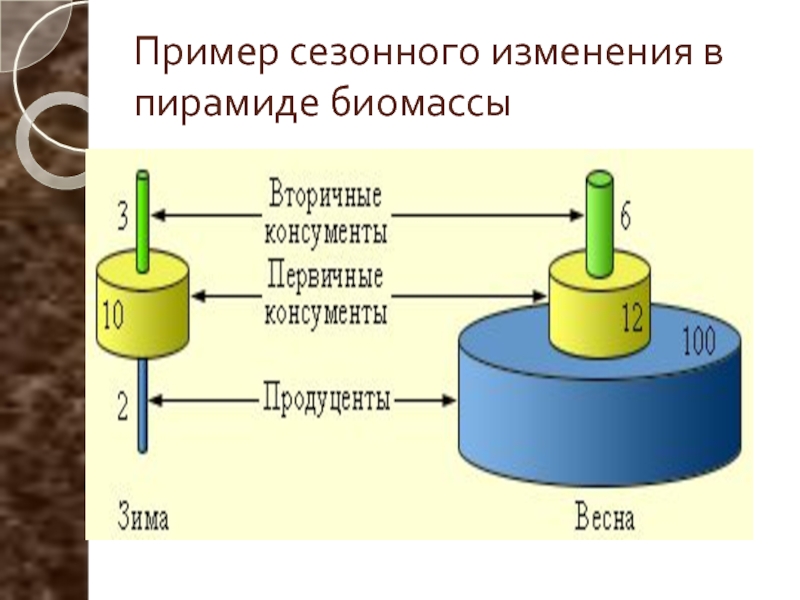

Слайд 52Пример сезонного изменения в пирамиде биомассы

Слайд 53Правило экологической пирамиды (Р.Линдеман).

С одного трофического уровня экологической пирамиды

переходит на другой, более высокий ее уровень

(по лестнице: продуценты-консументы)

в среднем около 10% поступившей на предыдущий уровень энергии.

Каждая цепь питания включает, как правило, не более 4-5 звеньев, так как из-за потери энергии общая биомасса каждого последующего звена примерно в 10 раз меньше предыдущего

В каждом последующем звене убывает и число особей

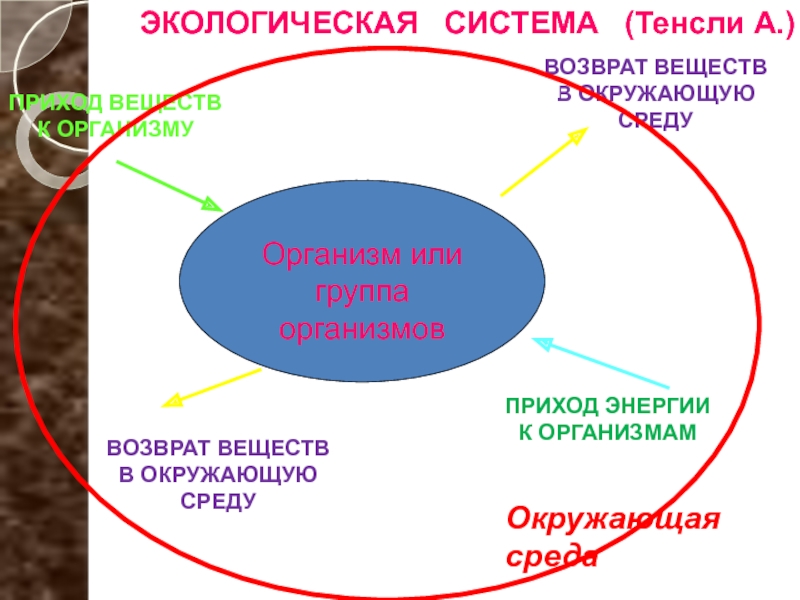

Слайд 56А. Тенсли в 1935 г. предложил функциональную единицу биосферы –

экосистему.

Экосистема – это совокупность совместно проживающих популяций и неживой среды

их обитания, взаимодействующих с данной средой таким образом, что поток энергии и вещества создает четко определенную трофическую структуру, видовое разнообразие и круговорот веществ внутри этой системы.

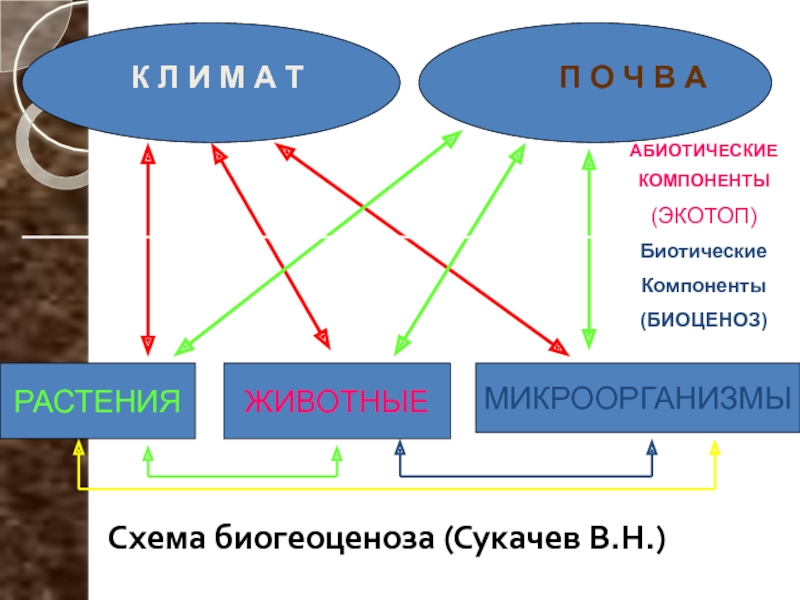

Академик В.Н.Сукачев (1940 г.) создал учение о биогеоценозе и его биотопах.

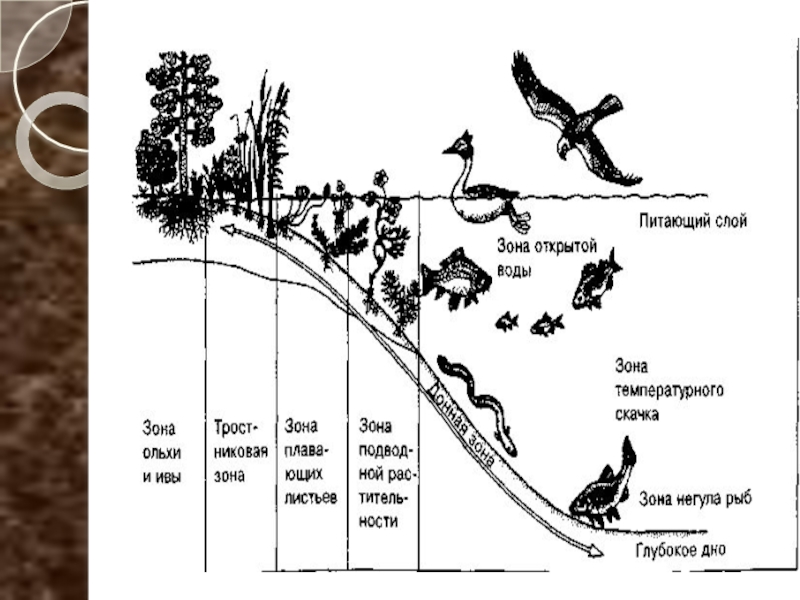

Слайд 57Экосистема озера на Канарских островах

Слайд 58Окружающая среда

ПРИХОД ВЕЩЕСТВ

К ОРГАНИЗМУ

ПРИХОД ЭНЕРГИИ

К ОРГАНИЗМАМ

ВОЗВРАТ ВЕЩЕСТВ

В ОКРУЖАЮЩУЮ

СРЕДУ

РАСХОД

ЭНЕРГИИ

ОРГАНИЗМАМИ

Организм или группа организмов

ВОЗВРАТ ВЕЩЕСТВ

В ОКРУЖАЮЩУЮ

СРЕДУ

РАСХОД ЭНЕРГИИ

ОРГАНИЗМАМИ

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА (Тенсли А.)

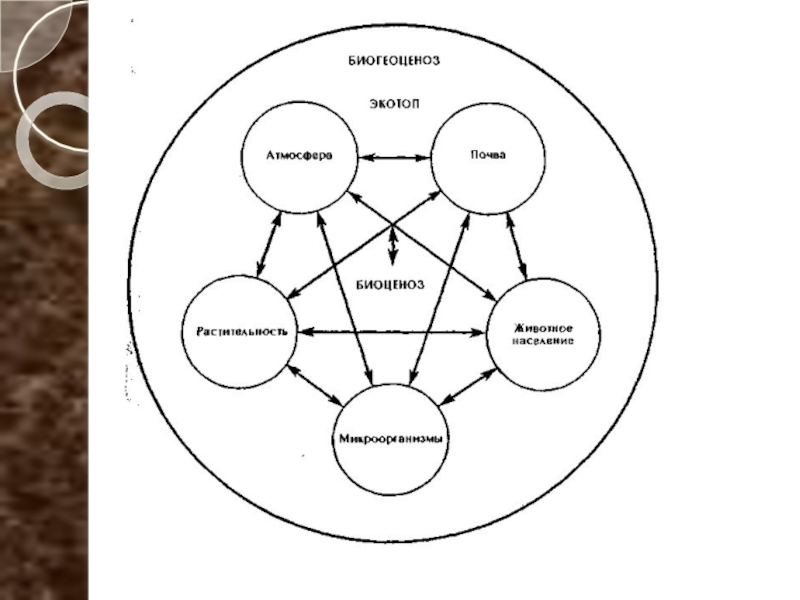

Слайд 59Схема биогеоценоза (Сукачев В.Н.)

К Л И М А Т

П О

Ч В А

РАСТЕНИЯ

ЖИВОТНЫЕ

МИКРООРГАНИЗМЫ

АБИОТИЧЕСКИЕ

КОМПОНЕНТЫ

(ЭКОТОП)

Биотические

Компоненты

(БИОЦЕНОЗ)

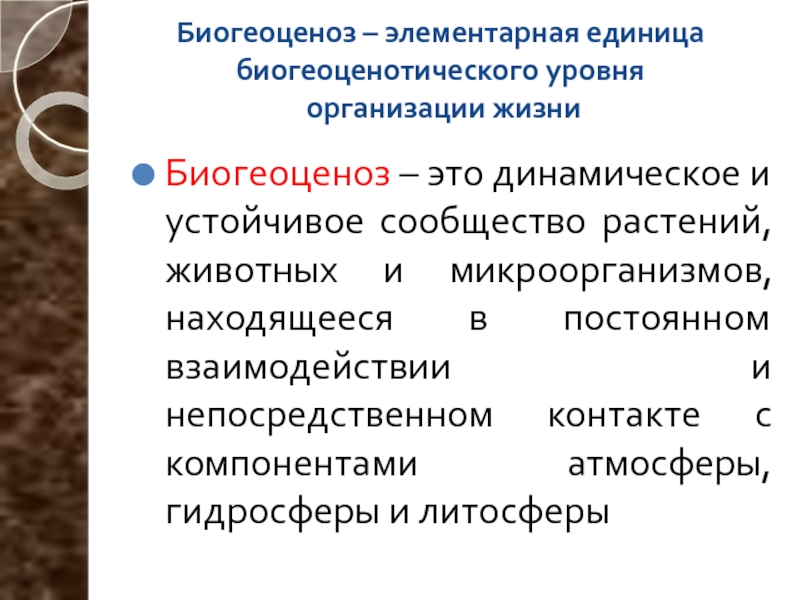

Слайд 60Биогеоценоз – элементарная единица биогеоценотического уровня

организации жизни

Биогеоценоз –

это динамическое и устойчивое сообщество растений, животных и микроорганизмов, находящееся

в постоянном взаимодействии и непосредственном контакте с компонентами атмосферы, гидросферы и литосферы

Слайд 61

Экосистемы могут иметь произвольные границы (от аквариума, космического корабля до

биосферы в целом), в то время как биогеоценоз всегда занимает

определенную территорию (озеро, широколиственный лес и т.д.)

Слайд 64

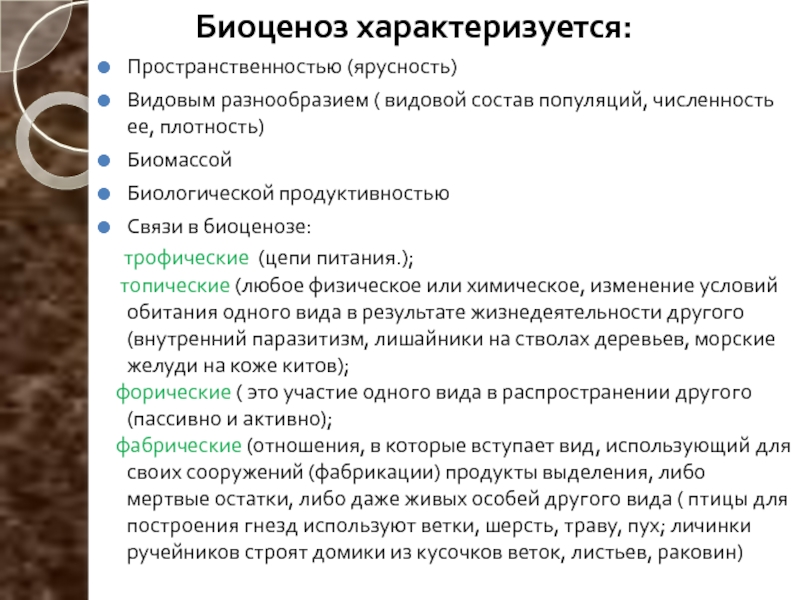

Биоценоз характеризуется:

Пространственностью (ярусность)

Видовым

разнообразием ( видовой состав популяций, численность ее, плотность)

Биомассой

Биологической продуктивностью

Связи в

биоценозе:

трофические (цепи питания.);

топические (любое физическое или химическое, изменение условий обитания одного вида в результате жизнедеятельности другого (внутренний паразитизм, лишайники на стволах деревьев, морские желуди на коже китов);

форические ( это участие одного вида в распространении другого (пассивно и активно);

фабрические (отношения, в которые вступает вид, использующий для своих сооружений (фабрикации) продукты выделения, либо мертвые остатки, либо даже живых особей другого вида ( птицы для построения гнезд используют ветки, шерсть, траву, пух; личинки ручейников строят домики из кусочков веток, листьев, раковин)

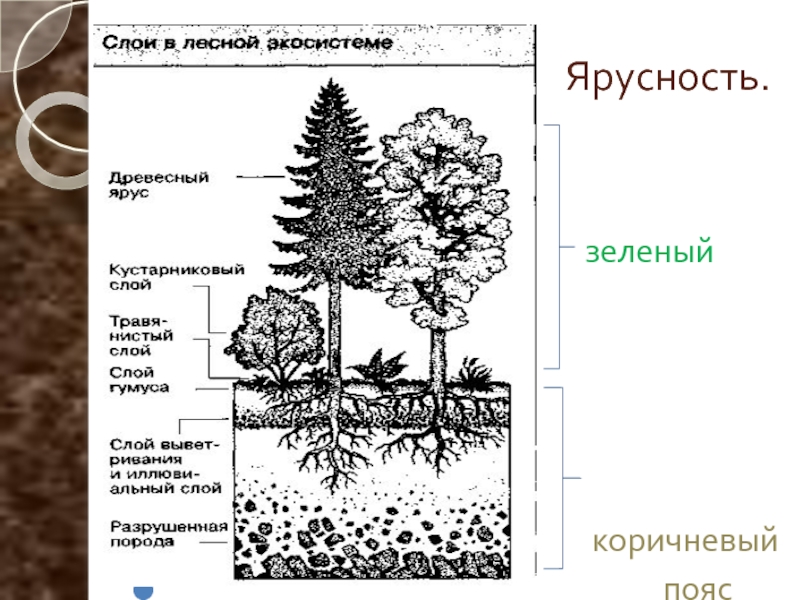

Ярусность.

зеленый пояс

коричневый

пояс

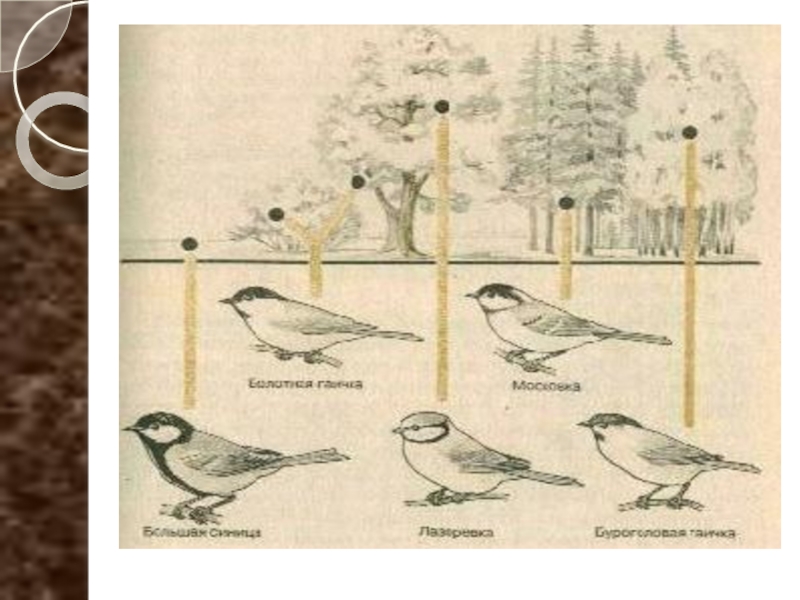

Слайд 66Один из способов уменьшения межвидовой конкуренции – разделение сообщества на

ярусы

Слайд 67Видовое разнообразие

Повышение уровня биологического разнообразия выражается в возрастании числа видов,

из которых строится биоценоз, а уменьшение объема ниш каждого вида

ведет к ограничению их численности.

Слайд 68

Чем различнее абиотическая среда сообщества, тем большее количество видов может

освоить биоценоз.

Нем. зоолог А. Тинеманн сформулировал правило числа видов и

числа особей: чем больше видов – тем меньше особей.

А. Уоллес: «за день в тропических лесах можно поймать по одной бабочке ста видов».

Слайд 71Природные экосистемы

Тропические леса

Леса умеренной климатической зоны

Пастбищные земли (степь, саванна, тундра,

травянистые ландшафты)

Пустыни и полупустыни

Озера, болота, реки, дельты

Горы

Острова

Моря

Слайд 77Признаки устойчивости биогеоценозов

Большое видовое разнообразие

Наличие неспециализированных видов

Слабая степень отграниченности от

соседних экологических систем

Большая биомасса

Слайд 78Одни виды могут покидать сообщество, а другие появляются в нем.

Эти изменения вызываются следующими причинами:

Катастрофы – естественные или происходящие по

вине человека.

Сезонность – изменение температуры, количества осадков, солнечной активности и ветра и т.д.

Сукцессия – долговременные направленные изменения, вызываемые взаимодействием членов сообщества.

Слайд 79

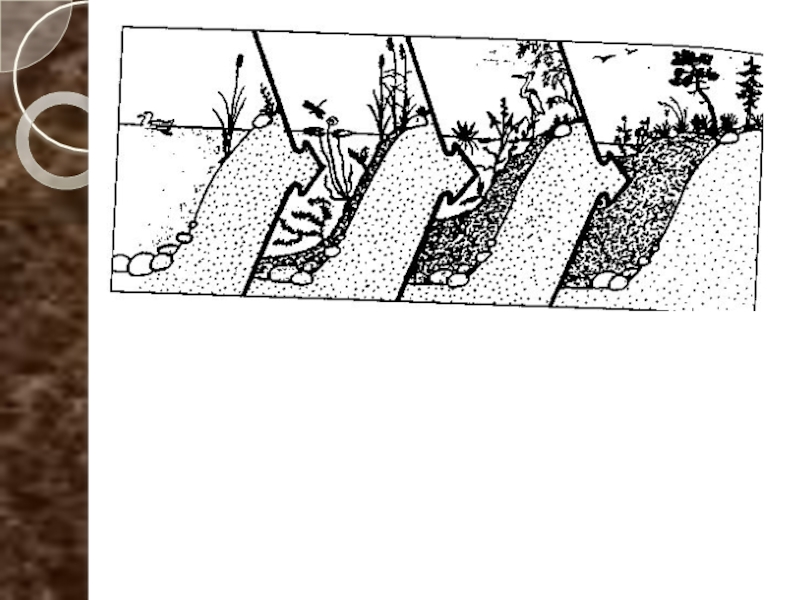

Развитие биоценозов, при котором имеет место замещение во времени одного

сообщества другим, называют экологической сукцессией ( от лат. successio

- преемственность).

Слайд 80Эволюция биогеоценозов

Сукцессия – это заселение любой территории, пригодной к жизни

по набору абиотических факторов

Первичная сукцессия – развитие растительности в местообитаниях,

где прежде растений не было (на голом незаселенном грунте - голые скалы, отмели, сыпучие пески.)

Вторичная сукцессия, или восстановительная – развитие растительности в местах с предшествующим, но разрушенным растительным покровом (после лесного пожара, рубки леса, вспашки целины). В этих случаях уничтожаются не все элементы экосистемы, остается сформированная живыми организмами почва, сохраняются семена, корневища, споры, выживают некоторые виды животных.

Время первичных сукцессий исчисляется в природе сотнями лет, вторичные происходят быстрее.

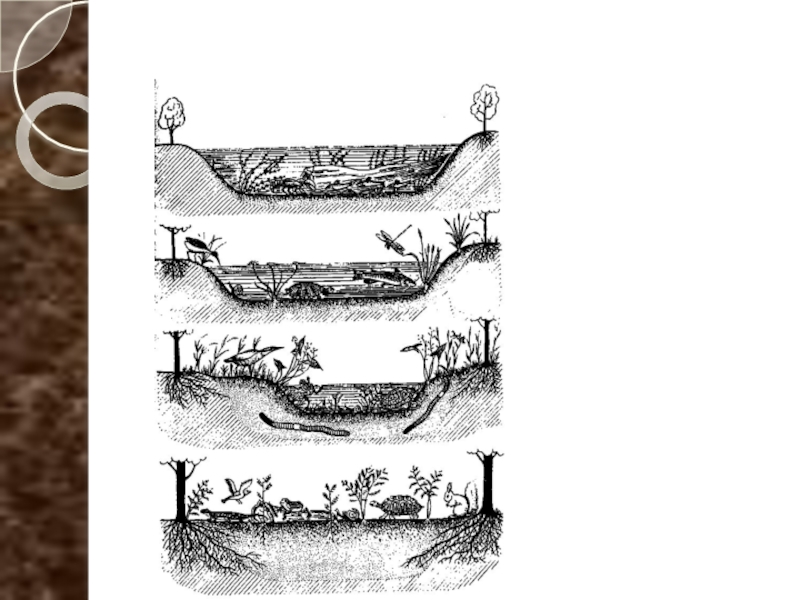

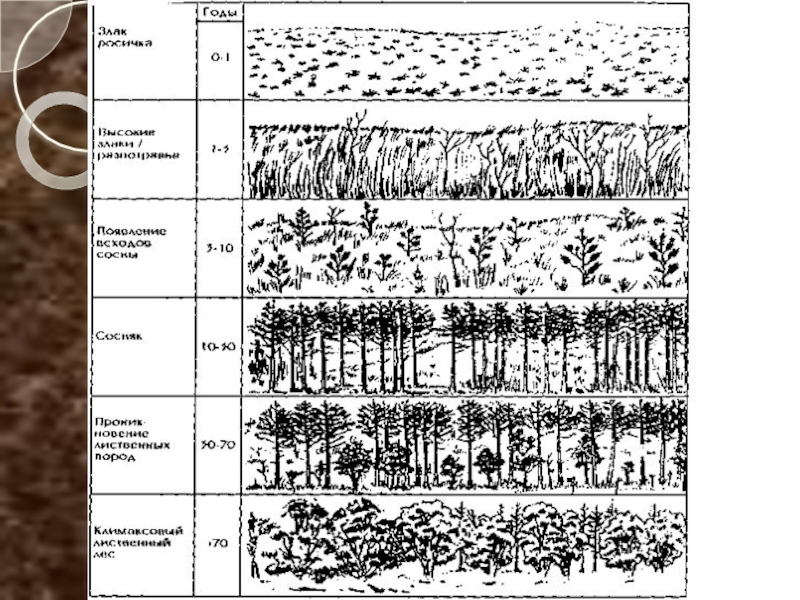

Слайд 81Схема типичной наземной сукцессии

Слайд 84

Сукцессия завершается климаксом – образованием сообщества, видовой состав которого в

дальнейшем изменяется незначительно

Скорость сукцессии по мере приближения к состоянию климакса

снижается

Пример сукцессии – зарастание некрупных пресноводных водоемов, обуславливает трансформацию водного биогеоценоза в биогеоценоз болотного типа

Слайд 86

Чистая первичная продукция – это прирост биомассы за единицу времени

продуцентами и она является резервом пищи для гетеротрофных организмов

Прирост за

единицу времени биомассы консументов составляет вторичную продукцию экосистемы.

Слайд 87

Эволюция биогеоценоза базируется на эволюции отдельных популяций разнообразных организмов, а

результатом ее является возникновение сообщества, включающего в себя новые виды,

каждый из которых выполняет присущую только ему функцию в целостной системе

Слайд 88Агроценозы

Это искусственные экосистемы (созданные человеком), отличающиеся от естественных биогеоценозов

следующими особенностями:

1. Видовое разнообразие организмов резко снижено

2. Преобладание монокультуры, поэтому

пищевые цепи укорочены

3. Естественный отбор заменяется искусственным

4. Кроме солнечной энергии необходимы затраты дополнительной энергии: химической в виде удобрений, механической и др.

5. Различия в балансе питательных веществ

6. Высокая продуктивность (урожайность)

7. Биогеоценоз – саморегулирующаяся система, агроценоз регулируется человеком

8. Не может длительно существовать без вмешательства человека

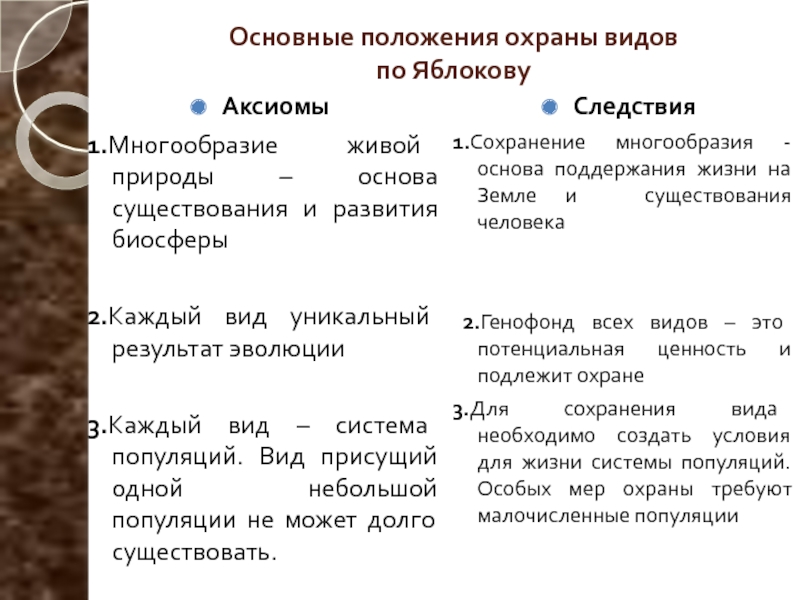

Слайд 89Основные положения охраны видов

по Яблокову

Аксиомы

1.Многообразие живой природы – основа

существования и развития биосферы

2.Каждый вид уникальный результат эволюции

3.Каждый вид –

система популяций. Вид присущий одной небольшой популяции не может долго существовать.

Следствия

1.Сохранение многообразия - основа поддержания жизни на Земле и существования человека

2.Генофонд всех видов – это потенциальная ценность и подлежит охране

3.Для сохранения вида необходимо создать условия для жизни системы популяций. Особых мер охраны требуют малочисленные популяции