Слайд 1Подсчет запасов и оценка ресурсов

Лекция 15

Альтернативы: нетрадиционные скопления УВС

Прищепа О.М.

Слайд 4Соотношение традиционных и нетрадиционных ресурсов углеводородов в мире свидетельствует о

доминировании последних (Якуцени В.П., 1995)

Слайд 5Группа нетрадиционных источников углеводородного сырья, требующая применения специальных технологий освоения,

и не осваиваемая в силу не разработанности технологий.

Группа нетрадиционных

источников углеводородного сырья, требующих доизучения распространения, оценки объемов, так и поиски и разработки технологий их освоения.

Группа нетрадиционных источников

УВ сырья требующая изучения их распространенности и оценки возможности их использования как альтернативное УВ сырье в будущем.

Можно выделить три группы нетрадиционных скоплений УВ по состоянию изученности и возможности освоения

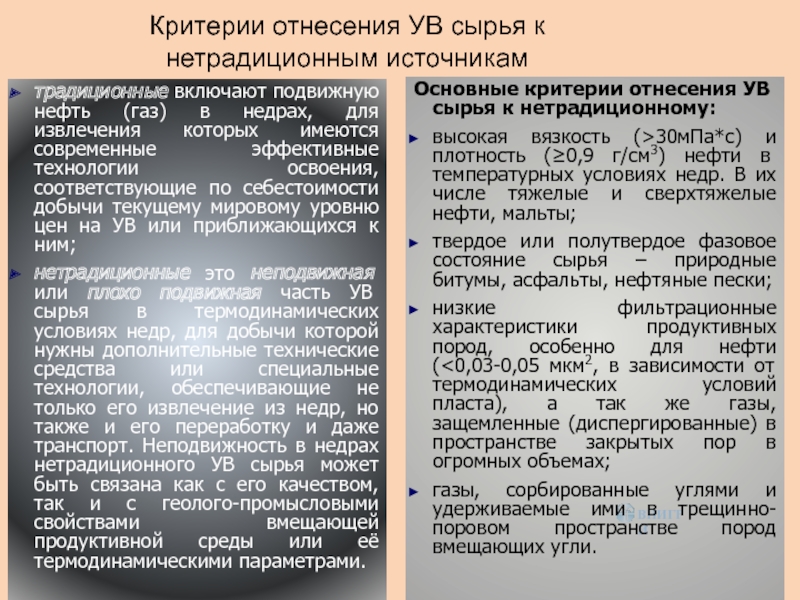

Слайд 6Критерии отнесения УВ сырья к нетрадиционным источникам

традиционные включают подвижную нефть

(газ) в недрах, для извлечения которых имеются современные эффективные технологии

освоения, соответствующие по себестоимости добычи текущему мировому уровню цен на УВ или приближающихся к ним;

нетрадиционные это неподвижная или плохо подвижная часть УВ сырья в термодинамических условиях недр, для добычи которой нужны дополнительные технические средства или специальные технологии, обеспечивающие не только его извлечение из недр, но также и его переработку и даже транспорт. Неподвижность в недрах нетрадиционного УВ сырья может быть связана как с его качеством, так и с геолого-промысловыми свойствами вмещающей продуктивной среды или её термодинамическими параметрами.

Основные критерии отнесения УВ сырья к нетрадиционному:

высокая вязкость (>30мПа*с) и плотность (≥0,9 г/см3) нефти в температурных условиях недр. В их числе тяжелые и сверхтяжелые нефти, мальты;

твердое или полутвердое фазовое состояние сырья – природные битумы, асфальты, нефтяные пески;

низкие фильтрационные характеристики продуктивных пород, особенно для нефти (<0,03-0,05 мкм2, в зависимости от термодинамических условий пласта), а так же газы, защемленные (диспергированные) в пространстве закрытых пор в огромных объемах;

газы, сорбированные углями и удерживаемые ими в трещинно-поровом пространстве пород вмещающих угли.

Слайд 7Распределение основных видов нетрадиционных УВ

по регионам России крайне неравномерное

Слайд 8Различия традиционных и нетрадиционных нефтегазовых систем

Слайд 12Наибольший интерес из нетрадиционных скоплений сегодня вызывают нефтегазоматеринские высокобитуминозные толщи,

отличающиеся высокими концентрациями Сорг. от 2–2,5 до 20-30% (аналогичные формациям

Баккен (штат Северная Дакота, США и Канада), Игл Форд (юго-запад Техаса), Монтерей (штат Калифорния, США), Пермский бассейн (штаты Техас и Нью-Мексико, США):

баженовская свита (Западная Сибирь),;

доманиковая формация и ее аналоги (Волго-Урал и Тимано-Печора)

майкопская серия (хадумская свита в Западном и Восточном Предкавказье и др.),

Слайд 13Нетрадиционные объекты

Среди нетрадиционных объектов углеводородного (УВ) сырья наибольший практический интерес

в настоящее время представляют скопления углеводородов в высокоуглеродистых сланцеподобных толщах.

На территории России из толщ такого типа наиболее изучены баженовская свита (и ее аналог нижнетутлеймская подсвита) Западной Сибири и доманиковая формация Волго-Урала и Тимано-Печоры. Эти же толщи считаются наиболее перспективными в связи с уже открытыми в них и разрабатываемыми месторождениями УВ.

Слайд 14Унифицированная схема распространения углеводородов в различных резервуарах

Слайд 15Первые скважины в формации Bakken были пробурены в 1953 г.

На месторождении Antelope в 1953 г. скважина давала 209 барр./день

из средней песчаной части формации.

По данным Геологической службы Северной Дакоты, chtlyzz добыча из вертикальных скважин была невысока — 100 тыс. барр./день с 1970 по 2000 г.

Внедрение горизонтального бурения, гидроразрыва пласта и повышение цен на нефть стали импульсом для роста производства.

Слайд 16В 1987 г. первая горизонтальная скважина в верхней сланцевой части

дала 258 барр. нефти в день.

Новые технологии привели к открытию

наиболее крупного скопления нефти в средней песчаной части, на площади Elm Coulee.

Использование комбинации многоступенчатого (от 24 до 28 стадий гидроразрыва пласта) и горизонтального бурения позволило эффективно осваивать месторождение, ранее не представлявшего промышленного инстереса

Слайд 17История оценки ресурсов нефти формации Bakken

(USGS, 2010, с дополнениями)

Указаны фамилии

исследователей и год оценки, цифрами обозначены ресурсы нефти.

Слайд 18Статистические данные ежемесячной добычи нефти в формации Баккен*

на территории Северной

Дакоты [DMR, 2013]

Слайд 19Нетрадиционные объекты

Особенностями строения таких толщ является чередование в разрезе высокообогащенных

и относительно менее обогащенных Сорг интервалов. Образовавшиеся в высокообогащенных Сорг

интервалах свободные подвижные УВ скапливаются в смежных с ними менее обогащенных Сорг интервалах, которые в этих толщах являются не только нефтематеринскими, но и нетрадиционными «коллекторами» (резервуарами).

Слайд 21Технологии добычи существенно отличаются

Слайд 22Нетрадиционные объекты

Образующиеся в таких нетрадиционных «коллекторах» скопления УВ не контролируются

структурным планом и не содержат подошвенных и законтурных вод. Предполагается,

что скопления УВ в этих толщах связаны с протяженными резервуарами, имеющими широкое площадное распространение.

Эти особенности существенно затрудняют выделение и оконтуривание перспективных объектов в подобных толщах, оценку ресурсов и подсчет запасов, содержащихся в них УВ. Для этих целей требуются специальные подходы.

Слайд 23Нетрадиционные объекты

Основным методом оценки геологических ресурсов УВ в высокоуглеродистых сланцеподобных

толщах в настоящее время можно считать объемный метод, суть которого

заключается в определении массы нефти, приведенной к стандартным условиям, находящейся в пустотном пространстве пород, слагающих оцениваемый резервуар.

Оценку ресурсов объемным методом в высокоуглеродистых сланцеподобных толщах следует проводить в следующей последовательности:

Слайд 24Нетрадиционные объекты

Выделение объекта оценки. Объектом оценки ресурсов в толще высокоуглеродистых

сланцеподобных пород является «протяженный» резервуар (стратиграфический интервал и область распространения

высокоуглеродистых сланцеподобных толщ), содержащий подвижные параавтохтонные УВ.

Выделение нефтенасыщенных пород в разрезе. Нефтенасыщенная толщина в высокоуглеродистых сланцеподобных толщах - это толщина пород, содержащих подвижные УВ, в пределах объекта оценки.

Определение коэффициентов емкости и нефтенасыщенности. Емкость высокоуглеродистых сланцеподобных пород - доля пустотного пространства, в котором содержатся подвижные УВ.

Значения коэффициента нефтенасыщенности, на данном уровне изученности нетрадиционных коллекторов, рекомендуется при оценке ресурсов условно принимать равным 0,9.

Слайд 25Оценка ресурсов

Одним из подходов к оценке прогнозных ресурсов нефти

в нетрадиционных коллекторах высокоуглеродистых толщ является подход, основанный на результатах

анализа пород методом Rock-Eval.

Этот подход является одним из самых надежных, поскольку в отличие от оценки ресурсов, основанной на множестве условно принятых параметров, метод Rock-Eval позволяет получать прямую информацию о количестве нефти, содержащейся в выделенном объекте оценки.

Объектом оценки в высокоуглеродистых сланцеподобных толщах являются интервалы, содержащие подвижные свободные УВ (другими словами, нефтенасыщенные интервалы).

Нефтенасыщенные интервалы в разрезе толщи отличаются от вмещающих их отложений аномально высоким содержанием свободных УВ (S1) относительно концентрации органического углерода (Сорг или ТОС) (рисунок).

Слайд 26Геохимический разрез доманиковых отложений

Параметры Rock-Eval: Смин – содержание карбонатного

углерода, ТОС – содержание органического углерода, S1 – содержание свободных

УВ, S2 – остаточный генерационный потенциал, Tmax – температура выхода максимума пика S2, показатель зрелости керогена, S1/TOC – индекс нефтенасыщенности

Слайд 27Оценка ресурсов

Критерием для выделения нефтенасыщенных интервалов в отложениях доманикового

(баженовского) типа является величина S1/TOC, превышающая 100 мг УВ/г TOC,

поскольку именно это значение является пороговым для насыщения сорбционной ёмкости материнского керогена и содержащих его пород. Величина этого порогового значения была эмпирически установлена для большинства изученных нефтематеринских отложений в различных регионах мира (Jarvie D.M., 2012).

Слайд 28Решение задачи оценки остаточного потенциала УВ в нефтегазогенерирующей сланцевой толще

и выделения зон наибольшей концентрации УВ возможно с применением геохимических,

литолого-петрофизических и оптико-спектрометрических методов исследований при разделении объемов сингенетичных ОВ и эпигенетичных битумоидов

Слайд 29Сравнение оценок УВ сланцевых материнских формаций России

Слайд 31Оценка ресурсов нефти и газа

Алгоритм.

1. Исключаются интервалы разреза

с незрелым ОВ по ГИС с использованием установленных связей керн

-ГИС;

2. Для расчетов используются только интервалы со зрелым ОВ; (показатели f , определенный по данным ИК спектроскопии);

3. Проводятся расчеты плотности эмиграции (показатели f, PI0 PIx , HI0, HI0x) и оцениваются объемы УВ с учетом мощности пород (h )и распространения по площади (S );

4. Отдельно определяется мощность (h) и распространение по площади (S) эпибитумоидов, по обьемной формуле оценивается их содержание;

Слайд 32

Количественная оценка нефтематеринских пород с использованием модифицированного балансового расчёта

Значения

пиролитических показателей определяемые экспериментально:

TOCx, HIx, PIx.

Значения пиролитических показателей, относящиеся к

началу катагенеза ОВ

Модифицированный

Балансовый расчёт

Плотность эмиграции УВ

Значения показателей, отражающих состав ОВ

Слайд 33

Исходные значения пиролитических показателей:

S1, S2,TOCx, HIx, PIx.

значения пиролитических

показателей, относящиеся к началу катагенеза ОВ

Оценка доли сингенетичных и эпигенетичных

битумоидов в исследуемых образцах

Плотность эмиграции УВ

Результаты битуминологического анализа

Исправленные значения пиролитических показателей

Значения пока-зателей, отража-ющих состав ОВ

Модифицированный

Балансовый расчёт

Генерационная модель Неручева

Катагенез;

Жидкие УВ

УВ - газы

Слайд 34Гидравлический разрыв пласта направлен на создание искусственной трещиновавтости

Слайд 35Себестоимость добычи сланцевой нефти в некоторых округах штата Техас в

пределах Игл Форд и Пермского бассейна

Слайд 36Снижение цены на нефть резко сократило объемы бурения скважин в

США, что отразилось на величине добычи сланцевой нефти

Слайд 37

Продуктивность скважин на основных месторождениях сланцевого газа в США

Источник: EIA,

AEO 2012

Пробуренные эксплуатационные скважины на начальном этапе дают высокий приток

газа, который стремительно падает уже через год – на 55-85%. После трех лет эксплуатации сланцевая скважина обеспечивает в среднем около 14% от начального дебита.

Слайд 38Распределение скважин Салымского месторождения,

дренирующих пласт Ю0, по величине накопленного

отбора нефти

(по данным Глухманчука Е.Д., ООО «ЦГМ», 2013г.)

Слайд 39Распределение скважин по дебиту нефти и накопленной добыче нефти в

пределах пермско-каменноугольной залежи ВВН Усинского нефтяного месторождения (Тимано-Печорская НГП)

Слайд 40ИЗВЛЕКАЕМЫЕ ЗАПАСЫ НЕФТИ В ТЫС.ТОНН (MBO)

В ИЗВЕСТНЯКЕ БУДА В

РАСЧЕТЕ НА ОДНУ СКВАЖИНУ В ОКРУГАХ

WILSON, GONZALEZ И FAYETTE

ШТАТА ТЕХАС В ЗАВИСИМОСТИ ОТ

СООТНОШЕНИЯ МАТРИЧНОЙ И ТРЕЩИННОЙ ПОРИСТОСТИ

При подсчете запасов были приняты:

Плотность сетки скважин 160 акров

Средняя толщина пласта 90’ (H)

Водонасыщенность - 30% (Sw)

Объёмный коэффициент нефти - 1.31 (Bo)

Коэффициент нефтеотдачи - 10% (режим растворенного газа)

Пористость по каротажу ()

Возрастаюшая

трещинная пористость

(не видимая для каротажных

приборов)

Примечание: Карта пористости основана на плотности породы 2.71 г/см3 ; поэтому, необходимо добавлять 1,5 % пористости к отображаемым значениям для корректировки по плотности породы, т.е. 2,5%, 3,5% увеличиваются до 4% и 5%.

Слайд 41Экономические показатели в проектах США сильно варьируют в зависимости от

того, где размещались скважины в «сердцевине» плея или вне его.

Определение «сердцевины» или «не сердцевины» после бурения уже первых скважин довольно легко диагностируется поскольку существует огромная база доступных данных. Определение «cердцевины» зависит от картирования оптимальной сходимости различных технических показателей, например, минералогии, глубины, мощности, пористости, проницаемости, трещинноватости, TOC/R0, S1 «целевых» сланцев»

Слайд 42Добыча нефти из формации Bakken в Северной Дакоте с 1951

по 2011 г.

(DMR, 2011, с изменениями)

Слайд 43Показатели добычи газа в сутки по годам из сланцевой формации

Barnett

на месторождении Newark East (EIA, 2013, с дополнениями)

Слайд 44График количества введенных скважин по годам в сланцевой формации Barnett

(EIA, 2013, с дополнениями)

Слайд 45По статистике в формации Bakken в среднем в первый год

эксплуатации из скважины извлекается 19% запасов (при коэффициенте извлечения нефти

10%), за пять лет — 46%, за десять лет — 64%.

Извлекаемые запасы нефти, приходящиеся на одну скважину как в формации Bakken, так и в других сланцевых формациях США, определяются прежде всего потенциалом и глубиной залегания продуктивной толщи.

Максимальные значения (до 1 млн барр.) характерны для глубин свыше 3500 м. Для меньших глубин (750–2500 м) запасы на скважину изменяются от 50 тыс. барр. до 300 тыс. барр.

Слайд 46Прогноз добычи газа в США в 2008г. (планировалось резкое снижение

добычи газа из пластов с низкими ФЕС, и за пределами

2020г. предполагался ввод газовых месторождений Аляски).

Слайд 47Прогноз добычи газа в США, 2011 год

В 2011 году прогноз

стал намного оптимистичнее. При фактической добыче около 20 млрд. куб.

фут. в день запланирован рост до 27-28 млрд. куб. фут. в день

Слайд 48Фактическая добыча сланцевого газа в США намного опережает не только

«прогноз Газпрома», но и собственный прогноз EIA (2008, 2010 и

2012гг.) почти в два раза

Сланцевый газ из США будет вытеснять российский газ с рынка Европы.

Доля российских поставок на европейский рынок снизится, несмотря на расширение возможностей его транспортировки в Европу

Слайд 49Добыча нефти в США включая низкопоровые коллекторы (прогноз 2011г)

Слайд 50Добыча нефти из низкопоровых и низкопроницаемых коллекторов в США

За

последние 10 лет добыча нефти в США значительно возросла, главным

образом за счет добычи из плотных горных пород с использованием горизонтального бурения и гидравлического разрыва пласта. EIA прогнозирует, что добыча сырой нефти в США будет продолжать расти в 2019-2020 годах,

Слайд 51Снижение цены на нефть резко сократило объемы бурения скважин в

США, что отразилось на величине добычи сланцевой нефти

Слайд 52За счет нефти плотных коллекторов США системно наращивают добычу нефти

EIA сообщило, что в январе 2018г. общая добыча нефти в

США побила рекорд 70-х годов, превысив отметку 10,2 млн баррелей в сутки. Суточная добыча в США в 2018 году достигла 10,7 млн баррелей против 9,3 млн баррелей годом ранее, а в 2019 году добыча вырасла до 11,3 млн баррелей. Основным драйвером роста производства нефти в США EIA называет сланцевые проекты.

http://tass.ru/ekonomika/5135823

Слайд 53Себестоимость добычи сланцевой нефти в некоторых округах штата Техас в

пределах Игл Форд и Пермского бассейна

Слайд 54Динами добычи в сланцевых проектах мало отличается от динамики освоения

ТРИЗ ( пермско-каменноугольная залежь ВВН Усинского нефтяного месторождения (Тимано-Печорская НГП)

Слайд 55Опыт изучения месторождений нефти и газа в различных регионах мира

показывает, что все породы коллекторы как традиционные (песчаники, известняки, доломиты

и др.), так и нетрадиционные (сланцы, породы фундамента, угольные пласты и др.) трещиноваты и в их пределах всегда существуют локальные участки, занимающие не более 20 % площади, которые дают более половины добычи УВ. Такие участки в англоязычной литературе получили название Sweet Spots, так как они оказывают значительное влияние на экономические показатели разработки залежей нефти и газа, особенно в низкопроницаемых коллекторах и сланцевых формациях.

Слайд 56Зональное (линейно-очаговое) распространение Sweet Spots в традиционных коллекторах, сланцах и

других пород связано с неравномерным развитием тектонической трещиноватости и зональным

распространением линз песчаников, алевролитов и карбонатов. Как показывают результаты исследований на длительно разрабатываемых месторождениях одни и те же трещины могут быть флюидопроводящими и экранирующими на разных участках резервуаров и залежей, поэтому необходимо выделять не отдельные трещины, а трещинные коридоры (зоны трещиноватости).

Слайд 57

Применение современных технологий интерпретации 3Д сейсморазведки, бурения горизонтальных скважин и

вскрытия продуктивных пластов на депрессии (UBD) позволяет эффективно разрабатывать залежи

УВ в плотных песчаниках, трещиноватых известняках, угольных пластах и сланцах со сроками окупаемости скважин до 7 месяцев при цене на нефть 100 долларов за баррель и до 1,5 лет при цене на нефть 45 долларов за баррель .

Слайд 58

Условия формирования высокобитуминозных толщ в некоторых осадочных бассейнах США весьма

схоже с условиями формирования доманикитов

Слайд 59San Marcos Arch

Chittim Anticline

Stuart City shelf margin

Sligo

shelf margin

Maverick Basin

BUDA LIME

TREND

APPROX. 300 MILES X 15 MILES = 4,500 SQ. MILES

Структурная

карта и местоположение тренда продуктивных известняков Буда на юге Техаса

Слайд 60Dan A. Hughes

Карта эффективной пористости известняка Буда

Слайд 61ИЗВЛЕКАЕМЫЕ ЗАПАСЫ НЕФТИ В ТЫС.ТОНН (MBO)

В ИЗВЕСТНЯКЕ БУДА В

РАСЧЕТЕ НА ОДНУ СКВАЖИНУ В ОКРУГАХ

WILSON, GONZALEZ И FAYETTE

ШТАТА ТЕХАС В ЗАВИСИМОСТИ ОТ

СООТНОШЕНИЯ МАТРИЧНОЙ И ТРЕЩИННОЙ ПОРИСТОСТИ

При подсчете запасов были приняты:

Плотность сетки скважин 160 акров

Средняя толщина пласта 90’ (H)

Водонасыщенность - 30% (Sw)

Объёмный коэффициент нефти - 1.31 (Bo)

Коэффициент нефтеотдачи - 10% (режим растворенного газа)

Пористость по каротажу ()

Возрастаюшая

трещинная пористость

(не видимая для каротажных

приборов)

Примечание: Карта пористости основана на плотности породы 2.71 г/см3 ; поэтому, необходимо добавлять 1,5 % пористости к отображаемым значениям для корректировки по плотности породы, т.е. 2,5%, 3,5% увеличиваются до 4% и 5%.

Слайд 62Распространение доманиковых (сланцевых) отложений

в восточной части

Восточно-Европейской платформы

Слайд 631 – области отсутствия отложений; 2 – обобщённый контур современного

размыва отложений; 3 – граница древнего размыва отложений; 4 –

дизъюнктивные нарушения; 5 – линии равных концентраций СНК, ( в % на толщу); 6-9 – фронтальные границы замещения депрессионных отложений рифогенными и банковыми: 6 – D3sm, 7 – D3fm1(zd), 8 – D3src, D3uch, в общем D3f2, 9 – D3fm2; 10 – шкала концентраций СНК, (в % на толщу)

Фациальный состав доманика и доманикоидов крайне разнообразен.

Распределение ОВ крайне неравномерно.

В Тимано-Печорской провинции доманиковый (сланцевый) комплекс который содержит наряду с традиционными и непрерывные скопления УВ, масштабы которых еще предстоит оценить. Также как и применимость новых технологий освоения.

Слайд 65Сравнение данных хлороформной экстракции битумоида из одной пробы – холодной

в кусках и «стандартной» из дроблёной породы (паралельно); D3dm –

D2sr;

Слайд 67Важно оценить количество нефтяных углеводородов способных к миграции (вытеснению) в

коллекторские горизонты под действием тех или иных сил (механическое воздействие,

растворение и т.п.).

Подобные оценки необходимы как для оценки потенциала , так и для моделирования процессов извлечения при освоении промышленных скоплений углеводородов из высокобитуминозных и керогенонасыщенных отложений не обладающих значимыми коллекторскими свойствами.

Слайд 68Для ОВ пород доманиковой свиты характерно наличие паравтохтонных битумоидов —

миграционной части синбитумоида, оторвавшейся от исходного ОВ, но не покинувшей

пределы нефтематеринской породы [Вассоевич, 1968].

Слайд 69Схема катагенеза отложений доманикового горизонта

(по Баженовой Т.К.)

Слайд 70Объем ресурсов, доманикоидной формации ТПП, оцененной по методу геологических аналогий:

Нефти – 3,4 млрд.т

Газа – 0,25 трлн.м3

Оценка масштабов эмиграции

углеводородов из доманикоидных отложений D3dm-C1t варьирует:

Жидких – 41-120 млрд.т

Газообразных – 11- 40 трлн.м3

С учетом аккумуляции УВ непосредственно в толще доманикоидов на уровне 10% оценка потенциала УВ составит от 5 до 16 млрд.т у.т. Плотность ресурсов по зоне развития доманикоидов - 25–80 тыс.т/км2.

Слайд 72Выделяемые коллектора и их низкопоровая часть встречается как в зонах

рифогенного разреза, так и в зонах развития сланцевого доманика

Схема

выделения низкоемких коллекторов в доманикоидных верхнедевонских отложениях

скв. 1-Колвависовская

Схема выделения низкоемких коллекторов в рифогенных верхнедевонских отложениях

скв. 80-Лызаюская

Низкоемкие коллекторы

Слайд 73Петрофизического моделирования нетрадиционного резервуара

Слайд 74Последовательное выделение в наиболее продуктивных зонах нефтенакопления коллекторов и полуколлекторов

и оценка возможностей проницаемости позволяет выделить первоочередные объекты для тестирования

в сланцевых толщах доманика ТПП

Слайд 76Вопросы к защите лабораторных работ по “Подсчету запасов и оценке

ресурсов нефти и газа”

1. Этапы и стадии геологоразведочного процесса

2. Порядок и последовательность работ и основные документы, составляемые при подсчете запасов

3. Методы подсчета запасов нефти и газа.

4. Сущность объемного метода подсчета запасов нефти и газа.

5.Формула объемного метода подсчета запасов нефти

6.Основные подсчетные параметры, применяемые в объемном методе подсчета запасов

7.Методы определения основных подсчетных параметров

8.Основные параметры, определяющие геометризацию залежей разных типов. Понятие внутреннего и внешнего контура нефтегазоносности

Слайд 77Вопросы к защите лабораторных работ по “Подсчету запасов и оценке

ресурсов нефти и газа”

9.Параметры подсчета, определяемые при лабораторных исследованиях

керна

10.Методы определения КИН.

11.Дать определение терминам:

- площадь нефте(газоносности) носности;

- нефтенасыщенная (эффективная) толщина пласта;

- нефтенасыщенность;

- пересчетный (объемный коэффициент)

12.Дать определение терминам «запасы», «ресурсы», «начальные суммарные и текущие ресурсы».

13.Методы расчета геологических и извлекаемых запасов растворенного газа и конденсата

14.Классификация запасов и ресурсов

Слайд 78Вопросы к защите лабораторных работ по “Подсчету запасов и оценке

ресурсов нефти и газа”

15.Классификация месторождений

16.Категории запасов и ресурсов.

17.Подходы к

оценка ресурсов нефти и газа локальных объектов

18.Методы оценки прогнозных ресурсов

19. Сущность метода геологических аналогий

20. Основные геологические характеристики, определяющие коэффициенты аналогии

21. Особенности оценки запасов и ресурсов в скоплениях нефти и газа в низкопроницаемых (сланцевых) коллекторах