Слайд 1Понятие о природных условиях и природных ресурсах , их роль

в развитии экономики РФ

Природа Росси известна суровым климатом, и, прежде

всего долгой морозной зимой. Климат определяет многое в жизни, как всей страны, так и каждого ее жителя. Конечно, от холода и снега можно укрыться в доме, но ведь его надо чем то отапливать и освещать в течение многих месяцев. Суровое влияние климата распространяется не только на отдельные города и области, но и на Россию в целом.

Природные условия – это объекты и силы природы, существенные на данном уровне развития производительных сил для жизни и хозяйственной деятельности общества, но непосредственно не участвующие в материальной производственной и непроизводственной деятельности людей.

Понятие природных условий обладает исторической условностью. По мере развития производительных сил многие элементы природных условий одновременно являются и природными ресурсами. Это относится, например, к климатическим, рекреационным и др. Трактовка понятия природных условий не узаконена. Под ними иногда понимают всю совокупность компонентов географической среды (это и географическое территории, и природные ресурсы, и собственно природные условия.)

Понятие природных условий всегда связано с тем или иным видом человеческой деятельности, но оно не является сколько-нибудь постоянным, меняется от одной эпохи к другой, сильно зависит от характера и уровня производства. Долгое время изучение природных условий было связано преимущественно с оценкой их влияния на разные отрасли хозяйственной деятельности. Например, добыча полезных ископаемых может начаться скорее на месторождениях, расположенных в более благоприятных природных условиях, так как будет экономичнее. Стоимость капитального строительства во многом зависит от прочности и обводненности грунтов, степени заболоченности территории, наличия вечной мерзлоты и гористости рельефа. Стоимость водоснабжения, отопления, освещения жилищ и их строительства различна в районах теплого и холодного, влажного и сухового климата, в условиях короткого и длинного светового дня.

Природная среда должна «взвешиваться в экономическом отношении». Влияние природных условий, отражаясь на производительности общественного и индивидуального труда в значительной степени определяет величину материальных затрат.

Слайд 2Понятие о природных условиях и природных ресурсах , их роль

в развитии экономики РФ

Природные условия также необходимо оценивать с позиции

условий жизни населения. Они – один из важнейших факторов, облегчающих или затрудняющих заселение и освоение территории, в значительной степени определяющих масштабы, пути и формы использования ее естественных ресурсов и экономических возможностей. Благоприятность или не благоприятность этих условий, как в их естественном виде, так и измененных в результате антропогенных преобразований природы сильно и разносторонне сказывается на всех сторонах жизнедеятельности населения: его быт, труд, отдых, состояние здоровья. Решение многих социально-эконосмических и хозяйственных проблем в значительной мере зависит от правильности оценки природных условий. По расчетам специалистов, стоимость обустройства одного человека в разных регионах России может различаться в 7-10 и даже более раз. Особенности расселения людей с первых шагов становления человеческого общества ограничивались факторами природной среды.

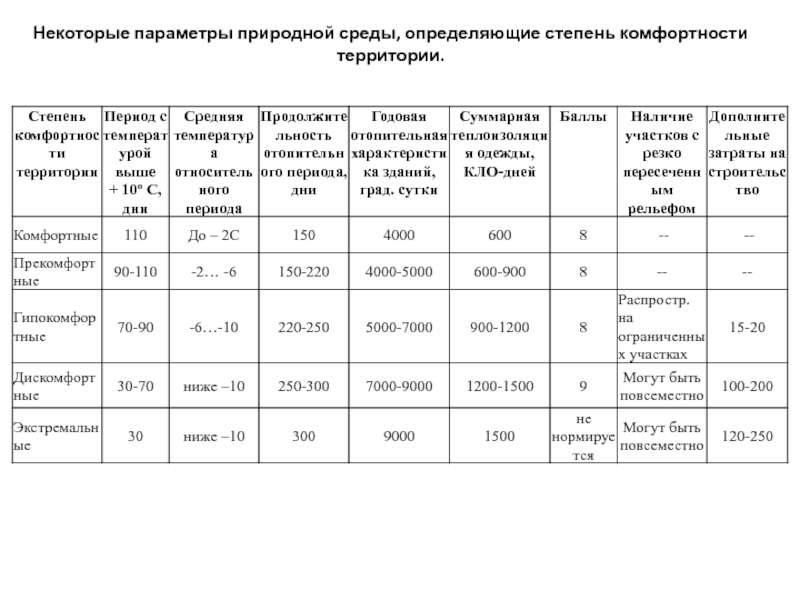

Суммарная оценка природных условий жизни людей заключена в уровне комфортности. Для определения уровня комфортности можно оценить около 30 параметров природной среды (продолжительность различных климатических периодов с комфортными и дискомфортными температурами относительно сезона, оценка теплоизоляции, необходимой для каждого сезона, одежды, наличие природных очагов инфекционных заболеваний и др.)

Слайд 3Некоторые параметры природной среды, определяющие степень комфортности территории.

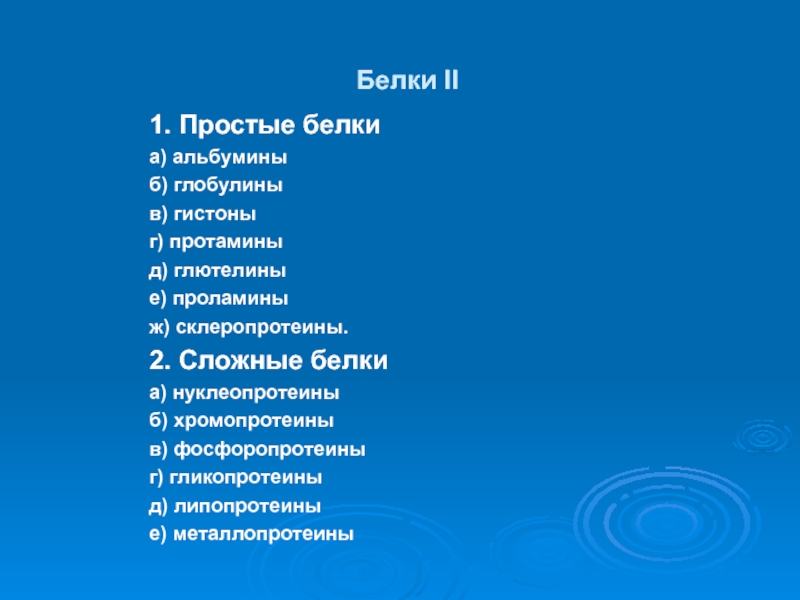

Слайд 4Природные ресурсы

Природные ресурсы - это компоненты природы, которые на данном

уровне развития производительных сил используется или могут быть использованы в

качестве средств производства (предметов и средств труда) и предметов потребления. По своей материальной форме это объекты и силы природы, генезис, свойства и размещение которых обусловлены природными закономерностями; по своему экономическому содержанию это потребительские стоимости, полезность которых определяется степенью изученности, уровнем научно- технического прогресса, экономической и социальной целесообразностью использования.

Наиболее фундаментальный характер имеют классификации природных ресурсов на основе их генезиса и способа использования. По генезису выделяются земельные, водные, биологические, минерально-сырьевые ресурсы, ресурсы Мирового океана и др.

В связи с проблемой ограниченности запасов природных ресурсов возрастает значение классификации по признаку их исчерпаемости: исчерпаемые, в том числе возобновимые (биологические, земельные, водные) и невозобновимые (минеральные) природные ресурсы; и неисчерпаемые природные ресурсы (климатические, энергия текущей воды и др.)

Классификация по способу использования опирается на деление ресурсов на источники средств производства и предметов потребления: ресурсы материального производства (ресурсы промышленности, в том числе отдельных ее отраслей, ресурсы сельского хозяйства и других отраслей) и ресурсы непроизводственной сферы (в том числе ресурсы прямого и косвенного использования).

В связи с ограниченностью пригодных для использования свободных территорий возникло представление о территории как своеобразном виде ресурсов, который рассматривается с разных позиций: как комплексный ресурс, носитель элементарных (традиционных) ресурсов, со своими размерами, местоположением, природными и антропогенными свойствами; как особый вид элементарного ресурса – место, пространственный базис деятельности.

Слайд 5Природные ресурсы

Земельные ресурсы всегда были главным достоянием любой страны.

Земельный фонд

России самый большой в мире – 1707,5 млн.га. В структуре

земельного фонда земли сельскохозяйственных предприятий и граждан, занимающихся сельскохозяйственной деятельностью, составляют 38,1%, под населенными пунктами занято 0,4% территории страны, земли несельскохозяйственного назначения (промышленность, транспорт, связь, военные объекты) составляют 1,2%, природно-заповедного фонда- 1,2, лесного фонда – 51,4, водного фонда –1, государственного запаса –6,9%.

Площадь обрабатываемых земель в России сокращается, но обеспеченность пашней из расчета на душу населения остается очень высокий по сравнению с другими странами. Так, в России она составляет 0,8 га, в то время как США – 0,6 га, а в Китае и Египте – 0,09 и 0,05 га соответственно.

Лесные ресурсы.

Леса в РФ занимают около 800 млн.га, или почти 2/3 всей площади страны, а общий запас лесонасаждений превышает 81,6 млрд. куб/м. На долю России приходится значительная часть мировых запасов древесины, по которым она занимает первое место в мире.

Лесные богатства РФ в основном сосредоточены в восточных районах страны. Важным показателем оценки лесных ресурсов является лесистость территории, по которому Россия занимает 21-е место в мире (45%).Леса являются источником твердой и мягкой (строительной и поделочной) древесины, сырья для целлюлезно-бумажной, гидролизной, лесохимической и других отраслей промышленности и служат местом обитания многих промысловых животных. На территории России произрастает свыше 300 видов лекарственных растений. Некоторые растения продуцируют смолы, красящие пигменты, эфирные масла и многие другие вещества, используемые в различных отраслях промышленности и техники.

Слайд 6Природные ресурсы

В связи с большим разнообразием условий, как на суше,

так и в морях и со значительной протяженностью территории с

севера на юг и с запада на восток разнообразен и животный мир. Вместе с тем из-за северного положения большей части территории страны и омывающих ее морей фауна России в сравнении с фауной тропических и экваториальных стран по числу видов относительно небогата. Важная общая черта размещения фауны в России, как и во всем Северном полушарии, заключается в том, что число видов в целом, как и число видов почти во всех отдельных группах, возрастает по направлению с севера на юг. Другая особенность состоит в так называемой зональности, т.е. в ясно выраженной связи распространения животных с природными зонами на суше и в море. Эта зональность в известной степени нарушается, с одной стороны, присутствием некоторого количества широко распространенных видов, встречающихся в нескольких зонах или на всей территории страны, а с другой – некоторыми историческими особенностями развития и формирования фауны России или отдельных ее частей. Россия занимает одно из первых мест в мире по запасам охотничьих животных и промысловых рыб. На основе их использования строится деятельность таких важных отраслей хозяйства, как охотничье, рыбное, промысел морского зверя.

Россия – один из главных поставщиков пушнины на мировой рынок.

Водные ресурсы

в сравнении с другими видами природных ресурсов обладают рядом существенных отличий. Вода ничем не заменима, не знает административных границ, находится в постоянном движении в атмосфере, литосфере, биосфере. Ее количество и качество непрерывно меняется от сезона к сезону и от года к году.

По скорости возобновления природные воды принято подразделять на медленно возобновляемые – вековые или статистические запасы – и ежегодно возобновляемые, или водные ресурсы. Потребность народного хозяйства в пресной воде в основном удовлетворяется за счет ежегодно возобновляемых водных ресурсов, количественно оцениваемых размером речного стока. Единовременный объем речных вод суши невелик он оценивается всего в 1200 куб./км, но благодаря круговороту воды в природе ежегодно реки сбрасывают в Мировой океан около 40-41 тыс. куб./км. Суммарный объем ежегодно возобновляемых водных ресурсов России оценивается в 4270 куб./км/год, который принимается в качестве исходного для оценки водообеспечения страны.

Слайд 7Природные ресурсы

В Росси около 120 000 рек, и почти все

они зимой замерзают. Большая часть рек отличается спокойным равнинным характером

течения. Именно такой рекой является Волга, наиболее типичная для России. Среди 2000 пресных и соленых озер особенно известны Байкал – самое глубокое озеро в мире, живописное Ладожское, суровое Онежское и заполярное озеро Таймыр.

Территория России в целом очень богата ресурсами пресных подземных вод. Почти половина эксплуатационных ресурсов подземных вод относится к практически невозобновляемым запасам, и их прогнозная оценка выполняется, исходя из возможной сработки условно за 50-летний период эксплуатации.

Наиболее значительные эксплуатационные ресурсы подземных вод сосредоточены в крупных артезианских бассейнах европейской части – Московском, Северо-Западном, Сурско-Хоперском и др.

Минерально-сырьевые ресурсы.

Россия имеет богатую и разнообразную минерально-сырьевую базу. Наиболее распространенный показатель оценки минерально-сырьевых ресурсов – запасы полезных ископаемых, т.е. количество минерального сырья в недрах Земли, на ее поверхности, на дне водоемов и в объеме поверхностных и подземных вод, определяемое по данным геологической разведки. Для некоторых месторождений полезных ископаемых подсчитывается количество содержащихся в них запасов ценных компонентов, например запасы металла в рудах. Величины запасов полезных ископаемых обладают различной достоверностью их подсчета, зависящей от сложности геологического строения месторождений и детальности их геологической разведки. Современное хозяйство использует около 200 видов минерального сырья. Единой общепринятой системы их классификации нет. В зависимости от физических или химических свойств добываемого сырья, от отрасли экономики, где оно находит применение, от особенностей возникновения в земной коре известные полезные ископаемые подразделяются на группы. Широко распространена классификация полезных ископаемых на основе технологии их использования: топливно-энергетическое сырье (нефть, уголь, газ, уран), черные, легирующие и тугоплавкие металлы. На Россию приходится почти 1/2 угольных ресурсов мира, примерно 1/7 часть мировых запасов нефти и 1/3 природного газа.

Слайд 8Природные ресурсы

Геотермальные ресурсы России огромны. Их наличие обнаружено и в

«прохладных» областях, к числу которых относятся платформы и районы подвижного

тектонического режима, и восточный вулканический пояс.

Важнейшей составной частью минерально-сырьевой базы являются руды черных и цветных металлов, а также горно-химеческое сырье, минерально-строительные материалы и другие полезные ископаемые более редкого пользования. Руды цветных металлов находят широкое применение в разнообразных отраслях промышленности–электронике, радио и электропромышленности, космической и атомной технике, ракето- и самолетостроении и многих других. Их мировое потребление за последнее время возросло в несколько раз. Большие ресурсы минерального сырья заключены в недрах под водами внутренних и внешних морей России (шельфы, континентальные склоны), в прибрежных и донных отложениях этих морей. Недра шельфов имеют большие месторождения нефти и газа; в прибрежных донных отложениях морей главным образом в форме прибрежноморских россыпей концентрируются скопления олова, золота, титана, циркония, железа, марганца и др. Важный источник получения разнообразных минеральных компонентов – морская вода. Наибольшее практическое значение имеют содержащиеся в ней растворенные минеральные соли. Из морской воды могут также извлекаться соединения брома, магния, калия и т.д.

Слайд 9Природные ресурсы как экономический фактор.

Природные ресурсы – это земля и

недра, растительный и животный мир, лесные и водные ресурсы, воздушный

бассейн и климат, т.е. все то, что окружает человека и формирует внешние условия его созидательной деятельности. Справедливо высказывание: если труд – это отец богатства, то природа его мать. Наличие и разнообразие природных ресурсов во многом определяет возможности хозяйственного механизма. В силу этого наряду с трудом, капиталом, наукой, предпринимательской способностью природные ресурсы являются одним из экономических ресурсов. Человек всегда использовал природные ресурсы для удовлетворения своих потребностей. Но вместе с ростом потребностей растет и объем элементов природы, втягиваемых в процесс экономического кругооборота. Это связано и с ростом численности населения, и с качественными изменениями в потребностях людей. То, что когда-то лежало нетронутым в кладовых природы, все более вовлекается в хозяйственный оборот.

Огромное влияние на проблему вовлечения природных ресурсов в процесс производства товаров и услуг оказывает научно-технический прогресс. Это влияние обладает определенной противоречивостью, происходит в двух противоположных направлениях. Научно-технический прогресс способствует рационализации использования природных ресурсов: выявляют более дешевые и легко транспортируемые материалы (например, природный газ); внедряются способы более полного извлечения и переработки нефти, полнее используется попутное сырье; применяются безотходные технологии. В сельском хозяйстве внедряются способы более интенсивного земледелия и животноводства, в промышленном производстве успешно осуществляется переход к энергосберегающим и материалосберегающим технологиям, сокращающим удельный расход сырья и топлива. Изобретены многие синтетические материалы, успешно заменяющие натуральные ресурсы.

В тоже время развитие науки и техники ведет к расширению старых и созданию новых видов производств, нуждающихся в использовании природных ресурсов.

Слайд 10Природные ресурсы как экономический фактор.

В тоже время развитие науки и

техники ведет к расширению старых и созданию новых видов производств,

нуждающихся в использовании природных ресурсов.

Важная сторона проблемы использования природных ресурсов связана с их географическим размещением. Основная их часть сосредоточена не в развитых странах, а в регионах с относительно слабым уровнем экономического развития. Такое положение делает неизбежным перемещение в огромных масштабах природных ресурсов из районов их добычи в районы их переработки и потребления. По оценке экспертов, стоимость доказанных российских сырьевых ресурсов составляет более 28 трлн долл1. Существует проблема: как наиболее рационально использовать эти ресурсы, обеспечив эффективную структуру экспорта, исключить перспективу превращения топливно-сырьевых отраслей в преобладающие отрасли хозяйства.

Существенное экономическое значение имеет собственность на ресурсы природы. Государственная собственность дает возможность бесплатно использовать ряд природных ресурсов в интересах общества (использование земли для строительства транспортных магистралей, эксплуатация лесных, водных ресурсов, добыча полезных ископаемых и т.д.) Использование природных ресурсов в частном секторе обычно предполагает взимание специальных налогов, рентных и других платежей, уменьшающих прибыль.

В любом случае природные ресурсы не беспредельны и не вечны. Это делает необходимым постоянную заботу об их сохранении и воспроизводстве. Для этого существуют следующие основные условия. В первых, необходимо бережно, рационально использовать то, что человеку дает природа (в особенности в отношении невосполнимых ресурсов). Во-вторых, там, где это доступно, следует принимать действенные меры к восполнению природных ресурсов (восстанавливать и повышать естественное плодородие земли, осуществлять лесопосадки, воспроизводить запасы водоемов). В-третьих, следует максимально использовать вторичное сырье и прочие отходы производства. В –четвертых, необходимо всемерно поддерживать экологическую чистоту производства и природопользования.

Слайд 11Значение, цели и задачи экономической оценки природных ресурсов

Для обеспечения рационального

использования природных ресурсов, охраны недр и окружающей среды нужны не

только натуральные, физические данные о количестве и качестве природных ресурсов, но и стоимостные. Это обусловливается тесной зависимостью эффективности общественного производства от ценности вовлекаемых в производство природных ресурсов.

В свою очередь, общественное производство оказывает большое влияние на состояние окружающей среды, и поэтому важно оценить в стоимостном выражении ущерб, наносимый ей в результате производственно-хозяйственной деятельности.

Планомерное экономическое регулирование этих взаимных воздействий возможно только на основе стоимостных (денежных) оценок природных ресурсов, позволяющих объективно определить их роль и полезность в общественном производстве и важность для общества. В отличие от оценки в натуральных показателях денежная оценка обладает большей гибкостью и универсальностью. Она позволяет в обобщенном виде оценивать объемы природных ресурсов, улавливать различия в их качественных характеристиках и, когда это необходимо, сопоставлять и суммировать ресурсы различных видов.

Долгое время отрицалась возможность денежной оценки природных ресурсов в социалистических условиях. Это обосновывалось тем, что природные ресурсы, особенно полезные ископаемые и биосфера, не являются результатом человеческого труда и предметом купли-продажи и потому не могут иметь стоимостной денежной оценки. Такой подход к экономической (денежной) оценке природных ресурсов на деле означал утверждение их бесполезности и бросовости, что неправомерно. На практике это привело во многих случаях к хищническому использованию природных ресурсов и значительному загрязнению окружающей среды.

В настоящее время признано необходимым осуществлять экономическую оценку природных ресурсов в денежном выражении. Большой вклад в решение этой проблемы внес К.Г. Гофман.

Стоимостная (денежная) оценка природных ресурсов необходима для:

- количественного и качественного определения величины национального богатства, заключенного в природных ресурсах;

- обоснования расчетов (прогнозных, плановых, проектных) показателей их эксплуатации и сравнения вариантов принимаемых решений, рационального (оптимального) использования, потребления и восстановления природных ресурсов;

- оценки ущерба природе при освоении ресурсов, его последствий и эффективности природоохранных мероприятий.

Слайд 12Содержание и показатели экономической природных ресурсов

Экономическая оценка природных ресурсов предусматривает

решение двух взаимосвязанных задач: определение народно-хозяйственной ценности природных богатств в

стоимостном выражении и выбор вариантов мероприятий по оптимальному природопользованию в конкретных условиях, максимизирующих народно-хозяйственную ценность использования природных богатств.

Содержание экономической оценки природных ресурсов в соответствии с народнохозяйственной эффективностью их использования заключается в том, что величина денежной оценки зависит от прироста экономического эффекта при увеличении объема ресурса или от снижения ее при уменьшении объема или ухудшении качественных характеристик природного ресурса.

В экономической литературе, посвященной методологическим проблемам экономической оценки природных ресурсов, рассматривается две различные концепции.

Согласно первой концепции стоимость продукта определяется общественно необходимыми затратами на его производство, поэтому предлагалось стоимость природных ресурсов оценивать по затратам труда на их подготовку и использование. Такой подход получил название затратного метода. Однако подобная оценка не позволяет объективно установить потребительскую стоимость различных по качеству ресурсов. Например, если исходить из данной концепции, сырье из двух месторождений (участков) полезных ископаемых будет иметь одинаковую оценку при равенстве затрат на их открытие и освоение, несмотря на различные качественные характеристики. Очевидно, что лучшее сырье должно получить более высокую стоимостную оценку. В противном случае могут иметь место необоснованные результаты экономических расчетов, которые не будут способствовать решению важнейшей народно-хозяйственной задачи — резкому улучшению использования природных богатств страны.

Более объективна экономическая оценка природных ресурсов на основе дифференциальной ренты (вторая концепция). Она позволяет дать денежную оценку природным ресурсам в соответствии с приносимым ими народно-хозяйственным экономическим эффектом. Условия возникновения дифференциальной ренты непосредственно связаны с различиями в природно-климатических условиях хозяйствования в природоемких отраслях производства (ограниченность земли, уровень ее плодородия, местоположение предприятий, условия производства в добывающих отраслях), а также с наличием товарно-денежных отношений и действием закона стоимости.

Слайд 13Содержание и показатели экономической природных ресурсов

В горнодобывающей промышленности синонимом понятия

дифференциальной ренты является дифференциальный горный доход, который часто называют горной

рентой. Причинами возникновения дифференциального горного дохода являются, во-первых, природные особенности месторождения .(масштаб запасов полезного ископаемого, содержание полезных компонентов, химический и минеральный составы полезного ископаемого, его физические свойства и текстурные особенности, содержание вредных примесей, глубина залегания полезного ископаемого и степень обводненности и т.п.), во-вторьгх, экономико-географические условия месторождения (климат района, удаленность от предприятий — потребителей и поставщиков, экономическое и социальное развитие района, энергетические и транспортные условия, водные ресурсы и т.п.).

Различие в природных и экономико-географических условиях разработки месторождений приводит к неизбежным различиям в конечных результатах производства. При равных затратах производственных ресурсов себестоимость производства единицы продукции на лучших месторождениях будет всегда ниже, а объем и качество конечной продукции при лучших полезных ископаемых выше, чем на средних и тем более на худших месторождениях. Откуда следует, что при использовании полезных ископаемых лучших месторождений появляется добавочный доход, который и является материальной основой дифференциального горного дохода.

По способу образования различают две основные формы дифференциального горного дохода — I и II. Дифференциальный горный доход I образуется за счет использования полезных ископаемых тех месторождений, которые находятся в лучших природных и экономико-географических условиях. Дифференциальный горный доход II возникает как дополнительный разностный доход, образующийся в результате дополнительного расхода производственных ресурсов при использовании полезного ископаемого одного и того же месторождения. Он может быть достигнут за счет применения более совершенных средств производства, эффективной технологии добычи и переработки минерального сырья и т.п.

Дифференциальная рента (по качеству и местоположению) определяется как разница между ценностью продукции и нормативным уровнем индивидуальных затрат на производство данной продукции при использовании оцениваемого ресурса. Величина ее отражает экономический выигрыш, приносимый данным ресурсом, и является его экономической оценкой.

Слайд 14Содержание и показатели экономической природных ресурсов

При определении ценности продукции в

расчетах экономических оценок природных ресурсов рекомендуется использовать показатели замыкающих затрат

на соответствующие виды продукции природоэксплуатирующих отраслей (продукции горнодобывающих отраслей, сельскохозяйственной продукции и т.п.). В экономической литературе их также называют кадастровыми ценами.

В общем виде под замыкающими затратами понимают централизованно устанавливаемый норматив предельно допустимых затрат на производство данной продукции в народном хозяйстве для некоторого отрезка времени (планового периода). При этом уровень замыкающих затрат определяется не среднеотраслевыми издержками, как при установлении оптовых цен, а затратами так называемых замыкающих предприятий, за счет которых в рассматриваемом периоде целесообразно покрытие народно-хозяйственной потребности в данной продукции природоэксплуатирующих отраслей.

При экономической оценке с применением показателя дифференциальной ренты принимается следующий порядок расчетов. На первом этапе определяют замыкающие затраты на продукцию отраслей, эксплуатирующих природные ресурсы. Затем

рассчитывают собственно экономическую оценку природного ресурса, исходя из установленных ранее замыкающих затрат. Для этого проводят оптимизационные расчеты на максимум получения дифференциальной ренты с данного ресурса при соблюдении ограничений, диктуемых конкретными условиями его эксплуатации.

Наряду с основными денежными оценочными показателями, характеризующими величину дифференциальной ренты, в практике экономической оценки природных ресурсов используют и другие стоимостные показатели в качестве вспомогательных (частных). К ним относятся стоимость получаемой товарной продукции при использовании природного ресурса, рентабельность производства конечной продукции, нормативы продуктивности природных ресурсов и др.

Следует различать кадастровую и перспективную экономическую оценки природных ресурсов.

Объектом кадастровой оценки являются все эксплуатируемые или подготовленные к эксплуатации (хозяйственно освоенные) природные ресурсы. Результаты такой оценки включаются в соответствующие кадастры природных ресурсов и служат основанием для конкретных расчетов по развитию и размещению природоэксплуатирующих отраслей и территориальных комплексов.

Перспективная экономическая оценка природных ресурсов может проводиться выборочно, по мере надобности, при подготовке научно-исследовательскими и проектными организациями соответствующих планово-проектных решений.

Слайд 15Минерально-сырьевые ресурсы. Их роль в развитии производства

Минерально-сырьевые ресурсы — это

совокупность запасов минерального сырья в недрах. Они занимают особое место

среди естественных богатств природы. Минерально-сырьевые ресурсы являются природным источником производства более 90% продукции тяжелой промышленности, используются во всех сферах и отраслях народного хозяйства. Потребности в сырье удовлетворяются не только за счет количественных изменений в использовании известных видов минерального сырья, но и путем вовлечения в промышленное производство других, ранее не используемых компонентов при комплексной переработке всей массы минеральных ресурсов.

Минерально-сырьевой потенциал в целом представлен земной массой, из которой состоит наша планета. В ее составе выделяют каменную оболочку — литосферу, залегающую под ней мантию и ядро. В настоящее время сравнительно хорошо исследована и используется лишь приповерхностная часть литосферы. Это объясняется тем, что современный уровень развития науки и техники позволяет использовать лишь те элементы литосферы, которые в природных условиях были сконцентрированы в виде поверхностных и приповерхностных месторождений.

Территория бывшего Советского Союза располагает минерально-сырьевой базой, способной обеспечивать стабильное развитие экономики стран СНГ, в том числе России, на значительную перспективу. Однако обеспеченность потребностей экономики ресурсами минерального сырья по различным видам резко колеблется как в абсолютном выражении, так и по отдельным районам нашей страны и видам полезных ископаемых.

Ресурсами руд черных металлов — железной, марганцевой и хромовой — Россия обеспечена в достаточных размерах. В недрах страны сосредоточена значительная часть мировых запасов железа. Запасы марганцевых руд на территории бывшего СССР составляют 80% мировых. Эта руда используется для выплавки ферромарганца, включается в состав некоторых сплавов и всех видов чугуна и стали. Все более широкое применение получают хромовые руды, которые обеспечивают стали антикоррозийность, износоустойчивость, жаропрочность.

Россия располагает запасами руд цветных металлов. Цветные металлы делятся на тяжелые, легкие, редкие и благородные. К тяжелым относят медь, свинец, цинк, олово, никель, ртуть, кадмий и др. Первые пять названных металлов являются основными.

К легким металлам относятся алюминий, магний, титан. В эту же группу иногда включают литий, калий, бериллий, цезий.

Слайд 16Минерально-сырьевые ресурсы. Их роль в развитии производства

К благородным металлам относят

золото, серебро, платину и платиноиды; к редким — литий, рубидий,

цезий, стронций, индий, германий и др.; к редкоземельным — лантан, тулий и др.; к радиоактивным — уран, радий, торий и др.

К легирующим и тугоплавким металлам принадлежат хром, кобальт, вольфрам, молибден, ниобий и др.

Многие месторождения цветных металлов представлены комплексными рудами — медно-никелевыми, свинцово-цинковыми, медно-цинковыми. Наряду с основными металлами, в этих рудах часто содержатся также редкие металлы, по стоимости превышающие ценность основных компонентов.

Основными типами медных руд являются вкрапленные. Большую долю составляют медно-колчеданные руды. Свинцовые и цинковые руды обычно сопутствуют друг другу. В нашей стране ресурсы этих полезных ископаемых представлены запасами сульфидных и карбонатных пород.

Широко распространены в природе алюминиевые руды. В земной коре содержится алюминия до 7,5%. Алюминий содержится в 250 минералах, из которых 40% относится к силикатным соединениям.

Первое место в запасах алюминиевого сырья занимают бокситы, содержащие от 30 до 70% глинозема. Затем следуют нефелин-сиенитовые и нефелин-апатитовые руды.

Россия — наиболее обеспеченная топливом страна мира. Запасы всех видов минерального топлива составляют около 50% мировых запасов.

Нефть и газ являются не только источниками получения топлива (бензин, керосин, мазут) и электроэнергии, но и сырьем для химической промышленности. Нефтехимические предприятия снабжают народное хозяйство такими продуктами, как удобрения, каучук, пластмассы, синтетические волокна и многое другое.

Важнейший вид топливных ресурсов — уголь. Две трети запасов представлено каменными углями, свыше 30% запасов — бурыми углями. Запасы угля концентрируются в отдельных бассейнах, народно-хозяйственная значимость которых определяется рядом факторов. К ним относятся: количество запасов, качество углей, горнотехнические условия, географическое положение, наличие потребителей.

Одной из тенденций развития угольной промышленности является рост добычи бурых углей. В настоящее время благодаря выполненным научно-исследовательским работам представляется реальными два пути их использования. Во-первых, создание крупнейших электростанций, вырабатывающих дешевую электроэнергию для передачи в центральные районы страны. Во-вторых, получение из бурых углей полукокса, отличающегося высокой теплотой сгорания и выдерживающего транспортировку на значительные расстояния.

Слайд 17Минерально-сырьевые ресурсы. Их роль в развитии производства

Из всех видов топлива

к группе возобновимых ресурсов относится только торф. В России сосредоточено

свыше 50% мировых запасов торфа. Основное направление использования торфа — энергетика. Ресурсы торфа изучены достаточно. Они позволяют организовать добычу в размере до 600 млн. т/год.

Сланцы по калорийности уступают другим видам топлива. Основные запасы сланцев сосредоточены в северо-западной части Российской Федерации. Наряду с использованием торфа и сланца в качестве сырья для энергетической промышленности в последние годы их широко стали применять в химической промышленности для производства масла, газа, мазута, смол, медицинских препаратов.

К группе горно-химического сырья относятся ресурсы фосфоритов, серы, апатитов, калийных и поваренных солей, брома, йода и др. По большинству видов названных полезных ископаемых Россия занимает одно из ведущих мест в мире.

Большое значение для развития народного хозяйства имеют ресурсы таких ценных минералов, как алмазы, слюда, корунд, графит и др. В последнее время ресурсы этих минералов значительно увеличены за счет открытия месторождений алмазов в Якутии, графита в Восточной Сибири.

Наша страна располагает значительными запасами полезных ископаемых, используемых в строительстве. К ним относятся гравий, песок, песчано-гравийная смесь, горные породы, огнеупорные глины, флюсовые известняки, доломиты и т.п. Их запасы исчисляются десятками миллиардов тонн.

В то же время экономические тенденции развития горнодобывающей промышленности характеризуются снижением содержания полезных компонентов в природном сырье, вовлечением в эксплуатацию месторождений с более сложными горнотехническими и климатическими условиями, существенными потерями ценных компонентов при переработке руд и самих полезных ископаемых при добыче, ужесточением требований по охране окружающей среды. Все это приводит к значительному увеличению общих затрат на добычу минерального сырья и в конечном итоге к удорожанию единицы конечной продукции, получаемой из него. В таких условиях на современном этапе развития экономики России остро встает проблема повышения эффективности использования минерально-сырьевого потенциала.1

Наличие в экономическом регионе прочих природных ресурсов помимо запасов минерального сырья и топлива, например, земельных и водных, может быть и не связано напрямую с производством. Однако они тоже представляют интерес с экономической точки зрения, в частности, как природные ресурсы, обеспечивающие потребление, а также использование трудовых ресурсов. Таким образом, для фиксации экономического потенциала региона они представляют большой интерес, при этом отметим, что трудовые ресурсы также должны включаться в оценку экономического потенциала региона.

Слайд 18Экономическая оценка земельных, лесных и водных ресурсов

Земельные ресурсы оцениваются на

основе применения системы оценочных показателей, включающей показатели годовой дифференциальной ренты,

окупаемости затрат и продуктивности (урожайности) земель.

Под экономической оценкой использования земель в годовом исчислении понимается денежное выражение народно-хозяйственного экономического эффекта (рентного дохода), приносимого этими землями при их эксплуатации. Денежное выражение народнохозяйственного эффекта определяется разностью между стоимостной оценкой продукции сельского хозяйства (продуктивностью) в кадастровых ценах (замыкающих затратах) и индивидуальными приведенными затратами на ее получение. При этом используются нормативные (базисные) значения урожайности и затрат по основным сельскохозяйственным культурам, связанных с качеством земель и применяемой технологией сельскохозяйственного производства. Уровень нормативных значений урожайности и требуемых для этого затрат определяется на основе использования методов

математической статистики, а также перспективных технологических карт, определяющих затраты для соответствующих значений урожайности.

Окупаемость затрат при экономической оценке сельскохозяйственных земель рассчитывается как отношение стоимости получаемой продукции (в кадастровых ценах) к приведенным затратам на ее получение на оцениваемой земле.

Земельные ресурсы используются не только в сельском хозяйстве, но и в других отраслях промышленности, в том числе в горнодобывающих, как основа возведения зданий и сооружений, строительства дорог, извлечения минерально-сырьевых ресурсов из недр и т.п. Использование земель для этих целей во многих случаях обеспечивает значительно более высокую дифференциальную ренту, чем в сельском хозяйстве.

В этом случае экономическая оценка земли Эз может быть определена по формуле:

Эз=ДРср:Кэ,

где ДРср — среднегодовая дифференциальная рента, возникающая при использовании данного участка земли; Кэ — нормативный коэффициент эффективности.

Слайд 19Экономическая оценка земельных, лесных и водных ресурсов

Например, ежегодная дифференциальная рента

составляет 800 руб., а коэффициент эффективности 0,1. Тогда экономическая оценка

земельного участка составит Эз = 800:0,1 = 8000руб.

При экономической оценке лесных ресурсов необходимо исходить из двойственной народно-хозяйственной ценности их. Ценность лесов определяется, во-первых, их ролью как источника древесины и продуктов побочного лесопользования и, во-вторых, их средозащитными функциями.

В настоящее время лесные ресурсы оцениваются в виде попенной платы, или лесной таксы, которая должна возмещать затраты государства на ведение лесного хозяйства. Но, как известно, цены не способствуют рациональному использованию природных ресурсов в связи с ориентировкой их на средние затраты лесозаготовительных предприятий. В этих условиях использование худших лесных участков с себестоимостью лесозаготовок выше средних затрат приводит к нерентабельной работе предприятий и соответственно к недорубу расчетных лесосек на худших участках и перерубу на лучших, что нарушает нормальную эксплуатацию лесного хозяйства.

Одновременно при таком подходе предметом эксплуатационной оценки становится только древесный запас, а не совокупность всех компонентов лесного биогеоценоза (территорий, занятых лесами), рассматриваемого в качестве единого объекта природопользования.

При этом в основу определения эксплуатационной ценности лесоземельного угодья положен принцип максимизации суммарной лесоэксплуатационной ренты. Одновременно с установлением ее величины определяется возраст кадастровой спелости, максимизирующий эксплуатационную ценность.

Оценка средозащитной ценности лесов находится в стадии теоретической разработки. Один из подходов к практическому решению этой проблемы основан на установлении норматива для приведения разновременных затрат и эффектов (норматива дисконтирования) в лесном хозяйстве, исходя из социально-экологических требований к режиму лесопользования. Весьма низкий норматив приведения разновременных затрат и эффектов показывает, что часть продукции лесного хозяйства (средозащитный эффект леса) не получает денежного выражения, а поступает в распоряжение общества практически бесплатно.

Слайд 20Экономическая оценка земельных, лесных и водных ресурсов

При оценке водных ресурсов

также можно исходить из рентных отношений. Возникновение здесь дифференциальной ренты

связано с ограниченностью водных ресурсов, с одной стороны, и в известной мере с монополией на воду как одного из средств ведения хозяйства — с другой. Затраты на доставку воды от источника до места

потребления, подготовка ее к использованию определяют капитальные вложения, себестоимость воды и другие технико-экономические показатели. В этих условиях дифференциальная рента на воду из одного источника зависит от направления ее использования, что и определяет оценку воды.

На практике имеющиеся оценки воды ориентированы только на фактические затраты на ее получение. Оценка воды пропорционально дифференциальной водной ренте еще не осуществляется, хотя чем больше доход хозяйства, например, от получаемой для полива воды, тем больше дифференциальная рента, а соответственно и оценка воды.

В целях повышения заинтересованности предприятий в рациональном использовании водных ресурсов с 1 января 1982 г. введена плата за воду, забираемую промышленными предприятиями из водохозяйственных систем.

В зависимости от места потребления воды на территории страны установлены тарифы от 0,1 до 2,72 коп./м3. Низший тариф относится к рекам и озерам северных и восточных районов страны, высший — к бассейнам Черного и Азовского морей.

Затраты промышленных предприятий на оплату забираемой воды в пределах лимита, устанавливаемого органами по регулированию использования и охраны недр, относятся на себестоимость продукции.

За сверхнормативный (сверхлимитный) забор воды предприятиями из водохозяйственных систем взимаются повышенные платежи. Затраты на сверхнормативный забор воды относятся на фактическую себестоимость продукции и учитываются в непроизводительных расходах.