Разделы презентаций

- Разное

- Английский язык

- Астрономия

- Алгебра

- Биология

- География

- Геометрия

- Детские презентации

- Информатика

- История

- Литература

- Математика

- Медицина

- Менеджмент

- Музыка

- МХК

- Немецкий язык

- ОБЖ

- Обществознание

- Окружающий мир

- Педагогика

- Русский язык

- Технология

- Физика

- Философия

- Химия

- Шаблоны, картинки для презентаций

- Экология

- Экономика

- Юриспруденция

Русская равнина и Фенноскандия

Содержание

- 1. Русская равнина и Фенноскандия

- 2. Общие черты рельефа Русской равнины предопределены тектоникой,

- 3. Русская платформа состоит из щитов, антеклиз, синеклиз

- 4. Как мы увидели, погребенный кристаллический фундамент Русской

- 5. Осадочные породы, покрывающие кристаллический фундамент платформы, имеют

- 6. Орография Русской равнины отражает древнюю геологическую структуру

- 7. Геоморфологические провинции Русской равнины 1. Балтийский щит.

- 8. На климат Русской равнины решающее влияние оказывают

- 9. Северная климатическая область расположена к северу от

- 10. Южная климатическая область лежит в полосе высокого

- 11. Реки Русской равнины. В зависимости от особенностей

- 12. Все реки Русской равнины относятся к одному

- 13. Реки южной покатости. В других условиях находятся

- 14. Озера расположены на Русской равнине крайне неравномерно.

- 15. Область ледниково-тектонических озер охватывает территорию Карелии и

- 16. Область моренных озер совпадает с геоморфологической областью

- 17. Область пойменных и суффозионно-карстовых озер самая обширная

- 18. Грунтовые воды и болота на Русской равнине,

- 19. 1.Надмерзлотные сезонные воды тундры Севера и неглубокие

- 20. 5.Грунтовые воды районов с маломощным четвертичным покровом

- 21. Русская равнина представляет образец территории с резко

- 22. Леса занимают на Русской равнине большую площадь.

- 23. Тайга Русской равнины является по преимуществу темнохвойной.

- 24. Зона смешанных лесов расположена в основном в

- 25. Сочетание леса с травянистыми степями на водоразделах

- 26. Южнее лесостепи вследствие возросшей континентальности климата разнотравные

- 27. Юг Прикаспийской низменности относится к северной пустыне.

- 28. На значительной части своей территории Русская равнина

- 29. В зоогеографическом отношении почти вся Русская равнина

- 30. Широтная зональность ландшафтов, свойственная территории РФ в

- 31. Ландшафтные зоны и провинции Русской равнины:зона тундры

- 32. Ледяная зонаНа территории европейской части РФ к

- 33. Зона тундрыК зоне тундры относятся арктические острова

- 34. Материковая часть тундрыБелое море делит материковую часть

- 35. 2. Канинско-Печорская тундра. В эту провинцию входят

- 36. Зона лесотундрыНа Русской равнине зона представлена узкой

- 37. Таежная зона простирается к югу от лесотундры. Ее

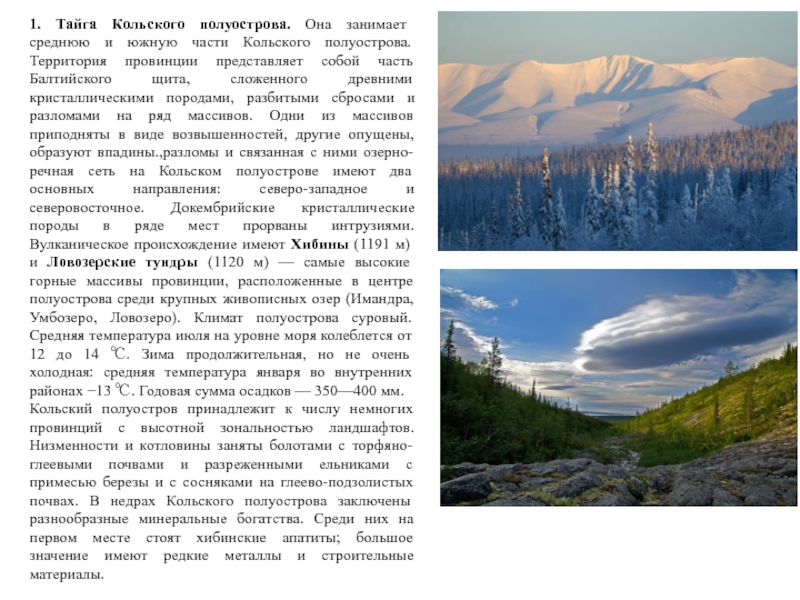

- 38. 1. Тайга Кольского полуострова. Она занимает среднюю

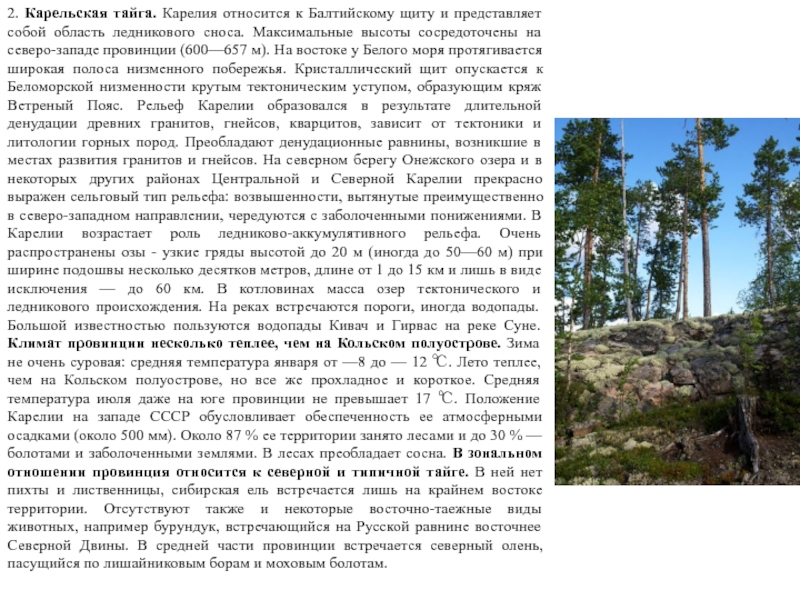

- 39. 2. Карельская тайга. Карелия относится к Балтийскому

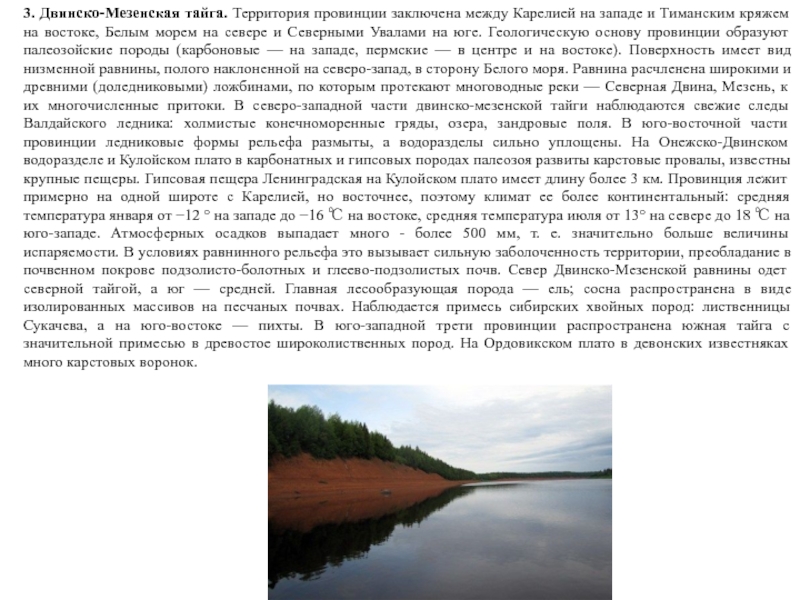

- 40. 3. Двинско-Мезенская тайга. Территория провинции заключена между

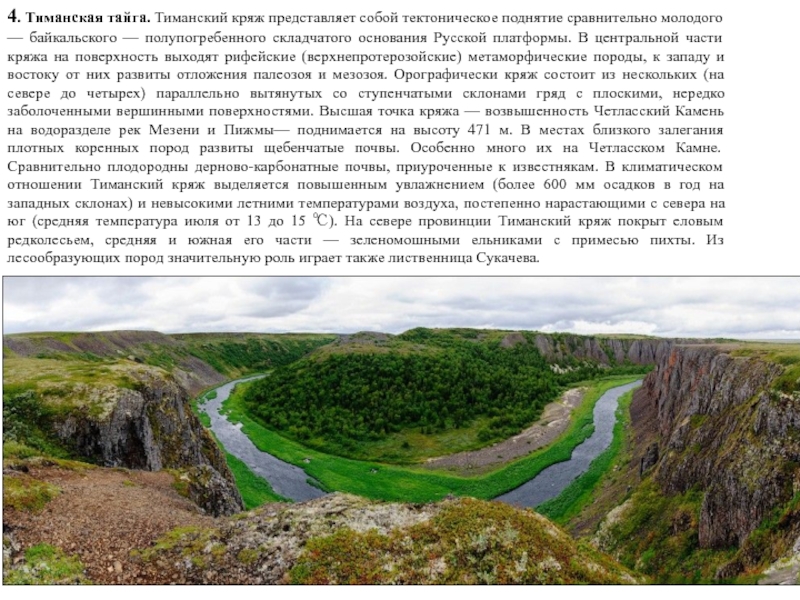

- 41. 4. Тиманская тайга. Тиманский кряж представляет собой

- 42. 5. Печорская провинция лежит в подзоне северной

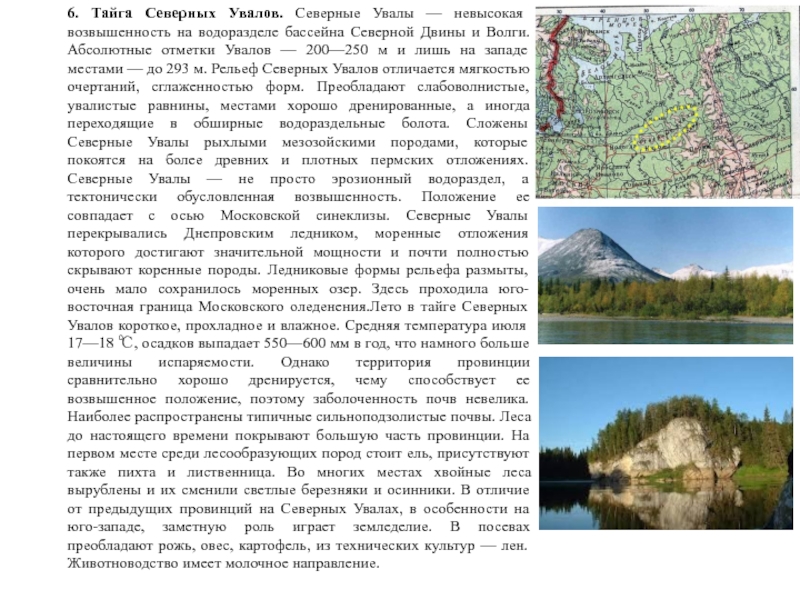

- 43. 6. Тайга Северных Увалов. Северные Увалы —

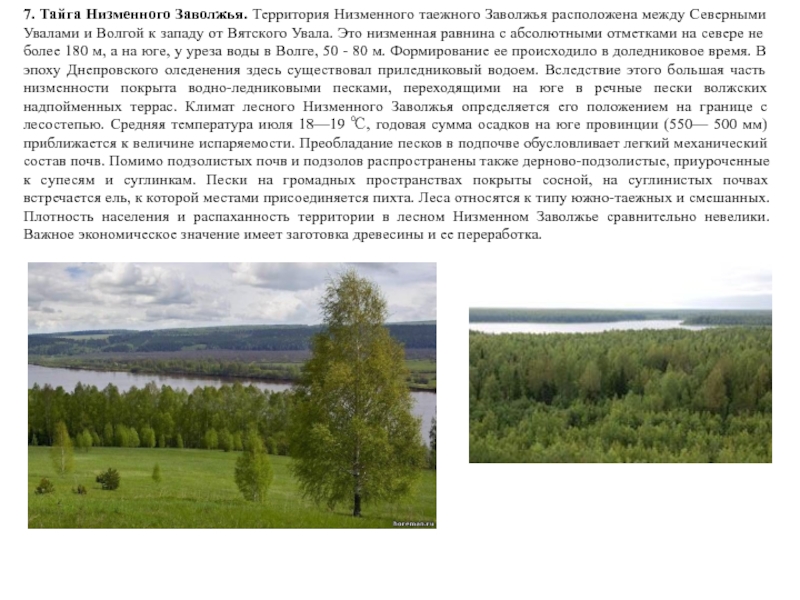

- 44. 7. Тайга Низменного Заволжья. Территория Низменного таежного

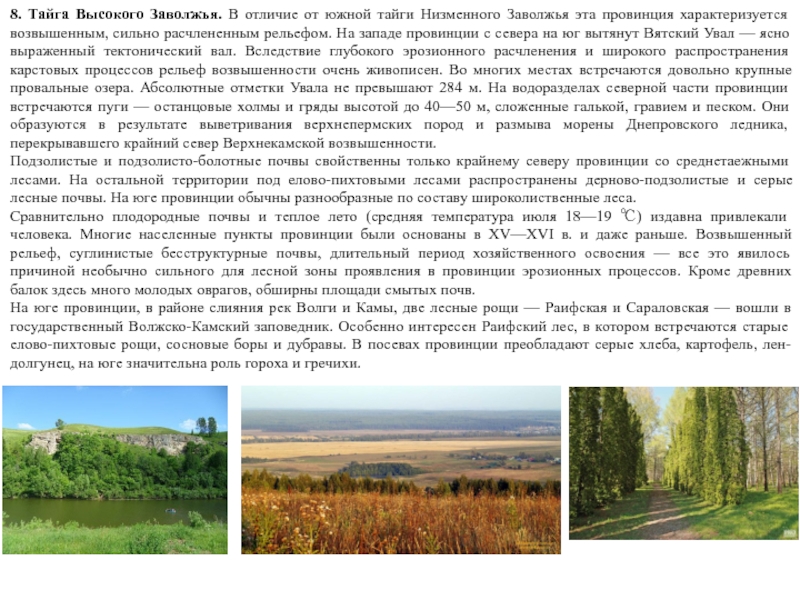

- 45. 8. Тайга Высокого Заволжья. В отличие от

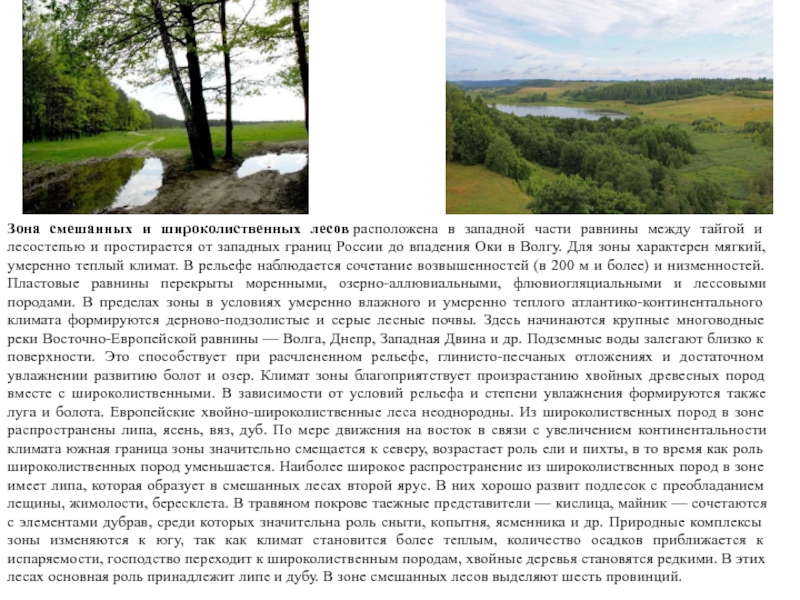

- 46. Зона смешанных и широколиственных лесов расположена в западной

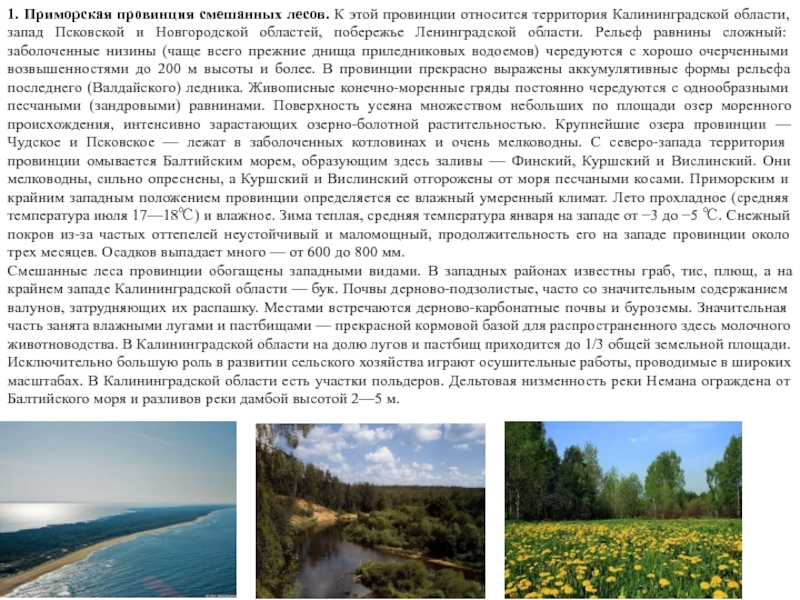

- 47. 1. Приморская провинция смешанных лесов. К этой

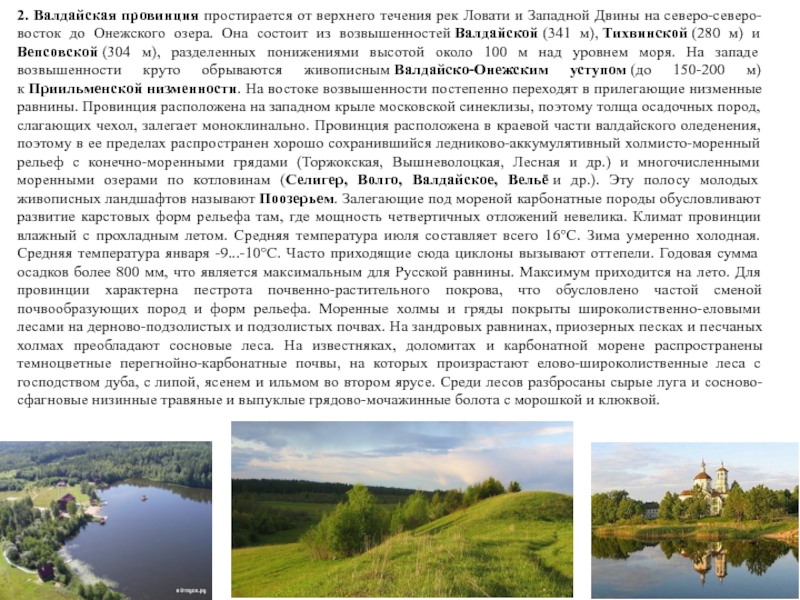

- 48. 2. Валдайская провинция простирается от верхнего течения

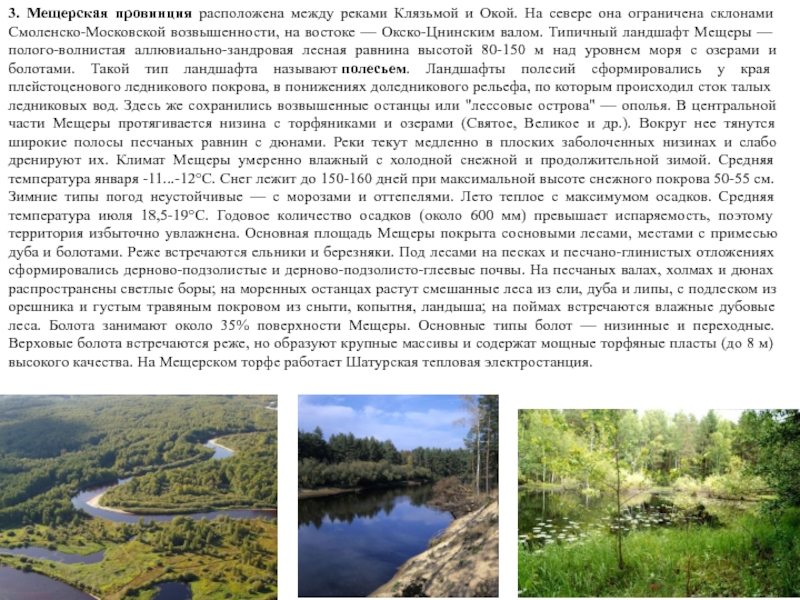

- 49. 3. Мещерская провинция расположена между реками Клязьмой

- 50. Среднерусская провинция смешанных лесов – возвышенная, расчлененная

- 51. В пределах лесостепной зоны выделяются пять провинций.1.Среднерусская

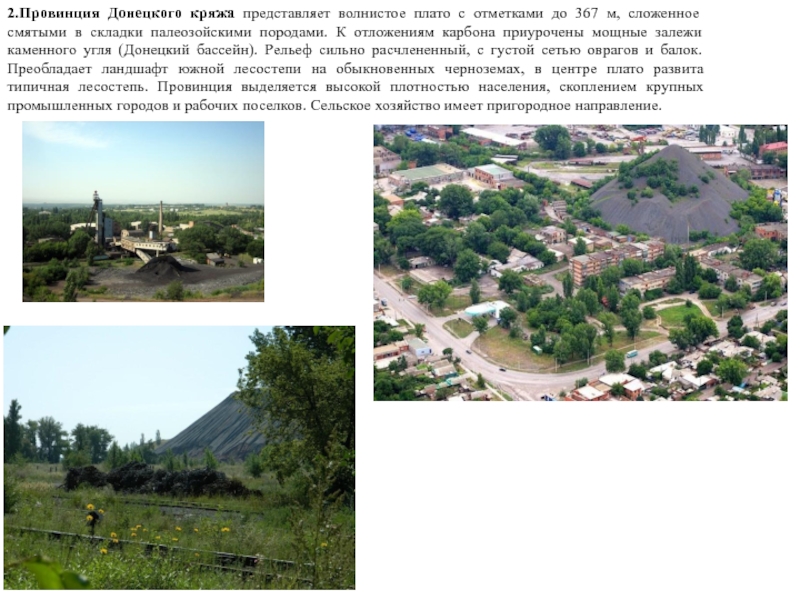

- 52. 2.Провинция Донецкого кряжа представляет волнистое плато с

- 53. 3.Провинция Окско-Донской равнины имеет спокойный, равнинный рельеф

- 54. 4. Провинция Приволжской возвышенности – расчлененное эрозией

- 55. 5. Заволжская провинция включает в себя лесостепь

- 56. Степная зона простирается от южной границы лесостепной зоны

- 57. 2. Провинция степного Низменного Заволжья. Степная провинция

- 58. 3. Степная провинция Высокого Заволжья. Провинция занимает

- 59. Полупустынная и пустынная зоны в пределах России расположены

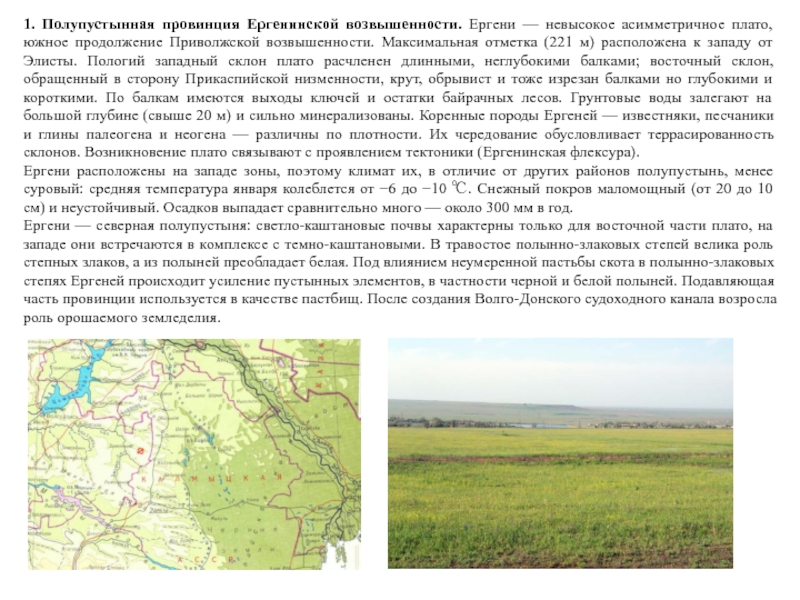

- 60. 1. Полупустынная провинция Ергенинской возвышенности. Ергени —

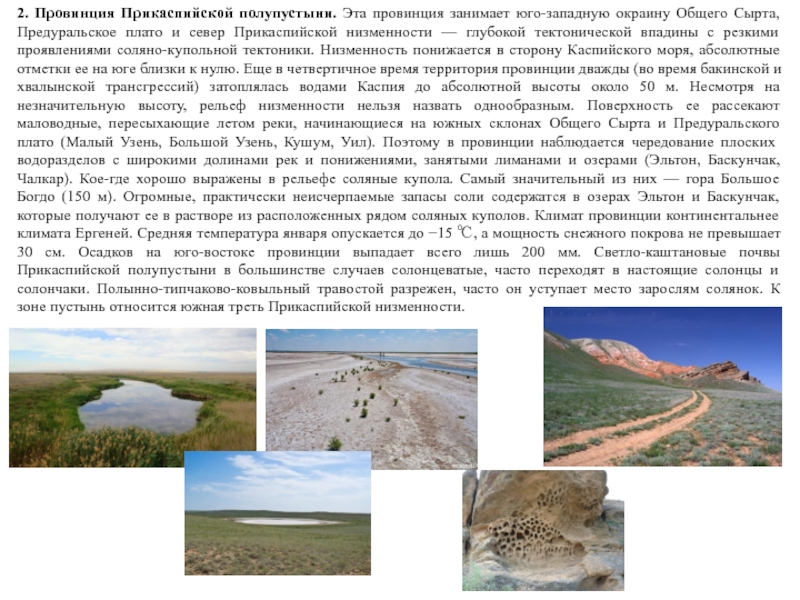

- 61. 2. Провинция Прикаспийской полупустыни. Эта провинция занимает

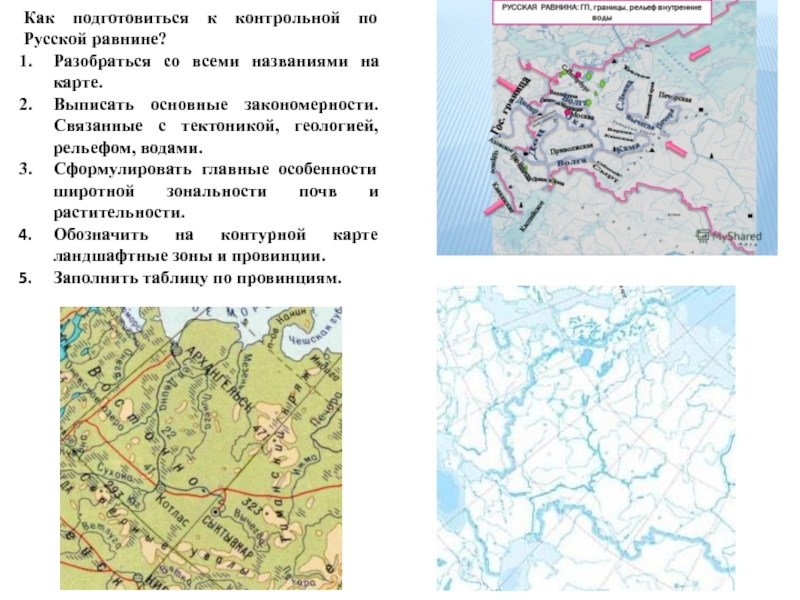

- 62. Как подготовиться к контрольной по Русской равнине?Разобраться

- 63. Скачать презентанцию

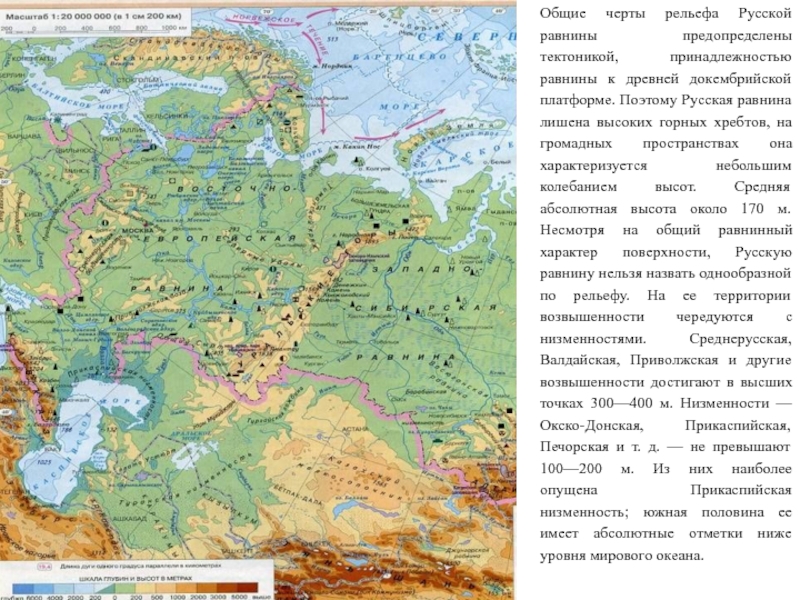

Общие черты рельефа Русской равнины предопределены тектоникой, принадлежностью равнины к древней докембрийской платформе. Поэтому Русская равнина лишена высоких горных хребтов, на громадных пространствах она характеризуется небольшим колебанием высот. Средняя абсолютная высота

Слайды и текст этой презентации

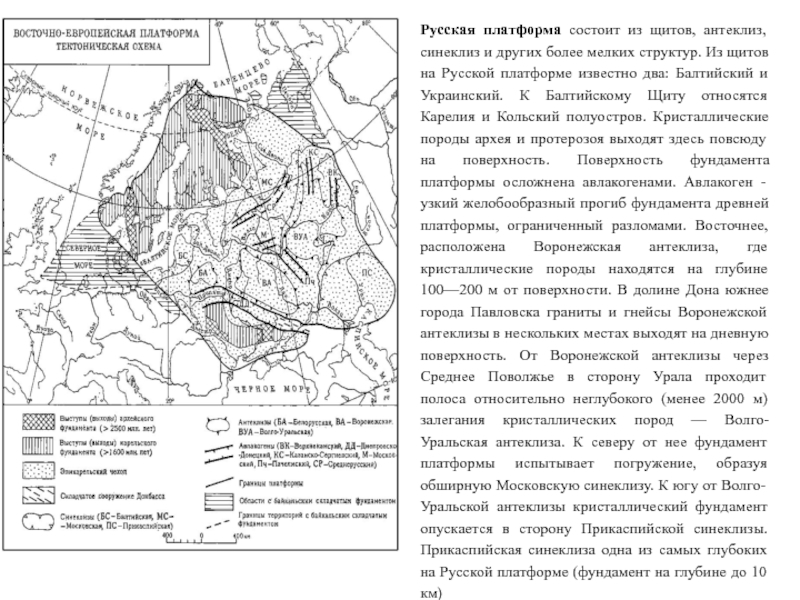

Слайд 3Русская платформа состоит из щитов, антеклиз, синеклиз и других более

мелких структур. Из щитов на Русской платформе известно два: Балтийский

и Украинский. К Балтийскому Щиту относятся Карелия и Кольский полуостров. Кристаллические породы архея и протерозоя выходят здесь повсюду на поверхность. Поверхность фундамента платформы осложнена авлакогенами. Авлакоген - узкий желобообразный прогиб фундамента древней платформы, ограниченный разломами. Восточнее, расположена Воронежская антеклиза, где кристаллические породы находятся на глубине 100—200 м от поверхности. В долине Дона южнее города Павловска граниты и гнейсы Воронежской антеклизы в нескольких местах выходят на дневную поверхность. От Воронежской антеклизы через Среднее Поволжье в сторону Урала проходит полоса относительно неглубокого (менее 2000 м) залегания кристаллических пород — Волго-Уральская антеклиза. К северу от нее фундамент платформы испытывает погружение, образуя обширную Московскую синеклизу. К югу от Волго-Уральской антеклизы кристаллический фундамент опускается в сторону Прикаспийской синеклизы. Прикаспийская синеклиза одна из самых глубоких на Русской платформе (фундамент на глубине до 10 км)Слайд 4Как мы увидели, погребенный кристаллический фундамент Русской платформы имеет неровный,

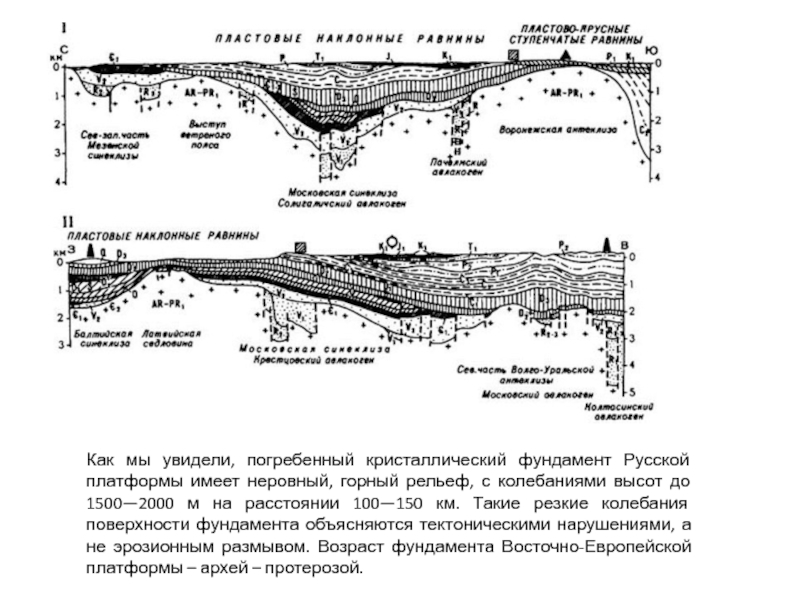

горный рельеф, с колебаниями высот до 1500—2000 м на расстоянии

100—150 км. Такие резкие колебания поверхности фундамента объясняются тектоническими нарушениями, а не эрозионным размывом. Возраст фундамента Восточно-Европейской платформы – архей – протерозой.Слайд 5Осадочные породы, покрывающие кристаллический фундамент платформы, имеют спокойное, близкое к

горизонтальному залегание. Однако в ряде мест они собраны в пологие

валы, куполовидные поднятия, флексуры, а кое-где наблюдаются и более резкие тектонические нарушения осадочного покрова в виде сбросов. Лучше всего они выражены по окраинам платформы, и особенно на юго-востоке ее — на Приволжской возвышенности и в Заволжье.Возвышенности Русской равнины представляют области сноса, энергичного течения эрозионных процессов. На геологических картах они обрисовываются выходом на поверхность более древних коренных пород, чем породы, слагающие рядом расположенные низменности. Наоборот, многие низменности, обладающие тенденцией к опусканию, являются областями накопления рыхлых верхнетретичных и четвертичных осадков, районами ослабленных эрозионных процессов. Возраст чехла Восточно-Европейской платформы – кембрий – голоцен.

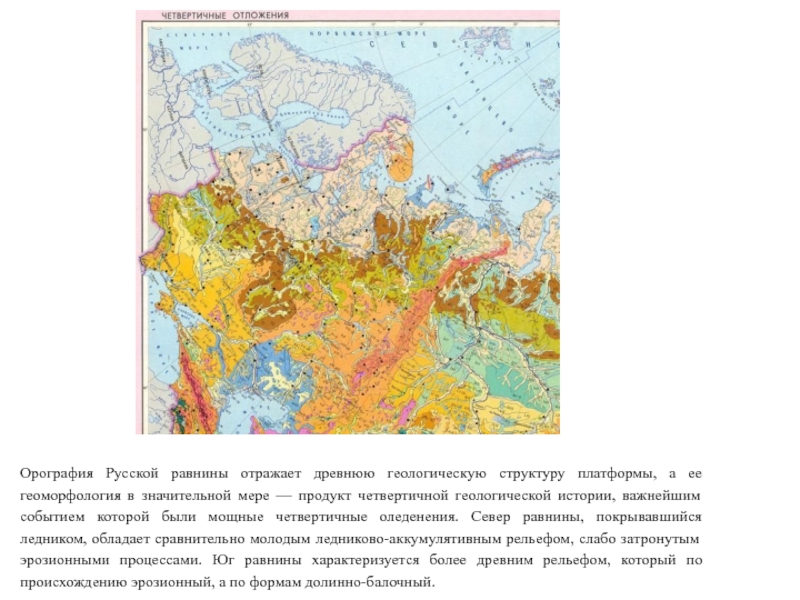

Слайд 6Орография Русской равнины отражает древнюю геологическую структуру платформы, а ее

геоморфология в значительной мере — продукт четвертичной геологической истории, важнейшим

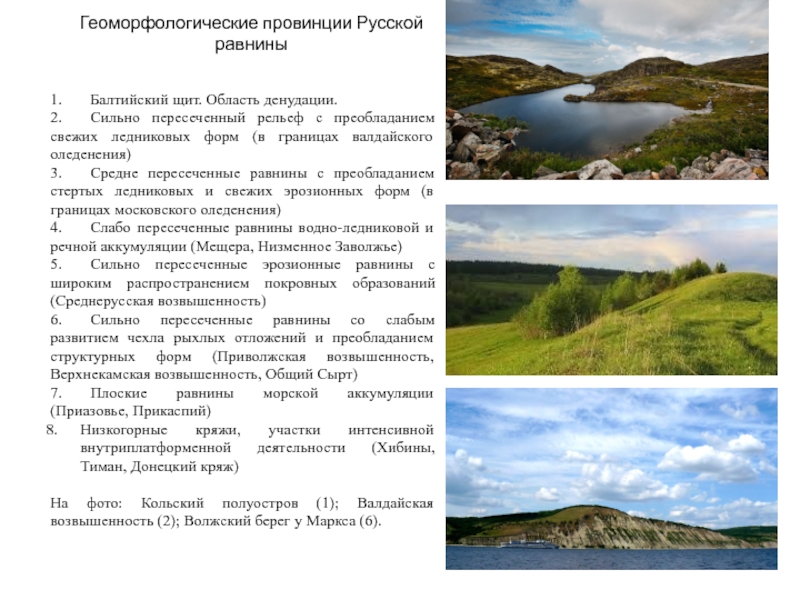

событием которой были мощные четвертичные оледенения. Север равнины, покрывавшийся ледником, обладает сравнительно молодым ледниково-аккумулятивным рельефом, слабо затронутым эрозионными процессами. Юг равнины характеризуется более древним рельефом, который по происхождению эрозионный, а по формам долинно-балочный.Слайд 7Геоморфологические провинции Русской равнины

1. Балтийский щит. Область денудации.

2. Сильно пересеченный рельеф с

преобладанием свежих ледниковых форм (в границах валдайского оледенения)

3. Средне пересеченные равнины

с преобладанием стертых ледниковых и свежих эрозионных форм (в границах московского оледенения)4. Слабо пересеченные равнины водно-ледниковой и речной аккумуляции (Мещера, Низменное Заволжье)

5. Сильно пересеченные эрозионные равнины с широким распространением покровных образований (Среднерусская возвышенность)

6. Сильно пересеченные равнины со слабым развитием чехла рыхлых отложений и преобладанием структурных форм (Приволжская возвышенность, Верхнекамская возвышенность, Общий Сырт)

7. Плоские равнины морской аккумуляции (Приазовье, Прикаспий)

Низкогорные кряжи, участки интенсивной внутриплатформенной деятельности (Хибины, Тиман, Донецкий кряж)

На фото: Кольский полуостров (1); Валдайская возвышенность (2); Волжский берег у Маркса (6).

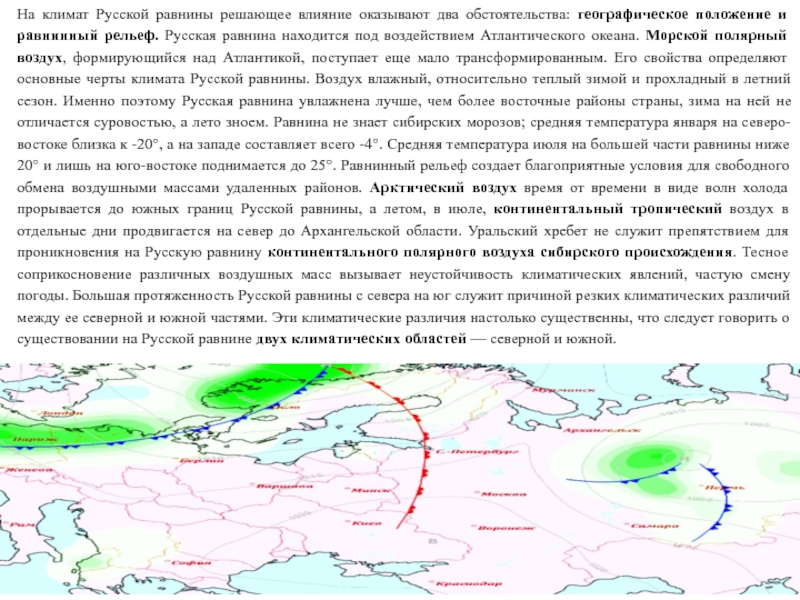

Слайд 8На климат Русской равнины решающее влияние оказывают два обстоятельства: географическое

положение и равнинный рельеф. Русская равнина находится под воздействием Атлантического

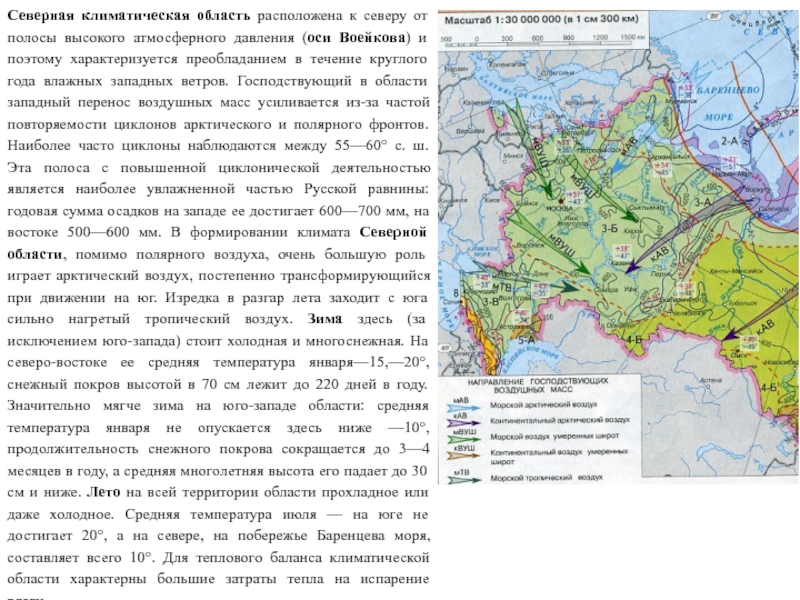

океана. Морской полярный воздух, формирующийся над Атлантикой, поступает еще мало трансформированным. Его свойства определяют основные черты климата Русской равнины. Воздух влажный, относительно теплый зимой и прохладный в летний сезон. Именно поэтому Русская равнина увлажнена лучше, чем более восточные районы страны, зима на ней не отличается суровостью, а лето зноем. Равнина не знает сибирских морозов; средняя температура января на северо-востоке близка к -20°, а на западе составляет всего -4°. Средняя температура июля на большей части равнины ниже 20° и лишь на юго-востоке поднимается до 25°. Равнинный рельеф создает благоприятные условия для свободного обмена воздушными массами удаленных районов. Арктический воздух время от времени в виде волн холода прорывается до южных границ Русской равнины, а летом, в июле, континентальный тропический воздух в отдельные дни продвигается на север до Архангельской области. Уральский хребет не служит препятствием для проникновения на Русскую равнину континентального полярного воздуха сибирского происхождения. Тесное соприкосновение различных воздушных масс вызывает неустойчивость климатических явлений, частую смену погоды. Большая протяженность Русской равнины с севера на юг служит причиной резких климатических различий между ее северной и южной частями. Эти климатические различия настолько существенны, что следует говорить о существовании на Русской равнине двух климатических областей — северной и южной.Слайд 9Северная климатическая область расположена к северу от полосы высокого атмосферного

давления (оси Воейкова) и поэтому характеризуется преобладанием в течение круглого

года влажных западных ветров. Господствующий в области западный перенос воздушных масс усиливается из-за частой повторяемости циклонов арктического и полярного фронтов. Наиболее часто циклоны наблюдаются между 55—60° с. ш. Эта полоса с повышенной циклонической деятельностью является наиболее увлажненной частью Русской равнины: годовая сумма осадков на западе ее достигает 600—700 мм, на востоке 500—600 мм. В формировании климата Северной области, помимо полярного воздуха, очень большую роль играет арктический воздух, постепенно трансформирующийся при движении на юг. Изредка в разгар лета заходит с юга сильно нагретый тропический воздух. Зима здесь (за исключением юго-запада) стоит холодная и многоснежная. На северо-востоке ее средняя температура января—15,—20°, снежный покров высотой в 70 см лежит до 220 дней в году. Значительно мягче зима на юго-западе области: средняя температура января не опускается здесь ниже —10°, продолжительность снежного покрова сокращается до 3—4 месяцев в году, а средняя многолетняя высота его падает до 30 см и ниже. Лето на всей территории области прохладное или даже холодное. Средняя температура июля — на юге не достигает 20°, а на севере, на побережье Баренцева моря, составляет всего 10°. Для теплового баланса климатической области характерны большие затраты тепла на испарение влаги.Слайд 10Южная климатическая область лежит в полосе высокого атмосферного давления (ось

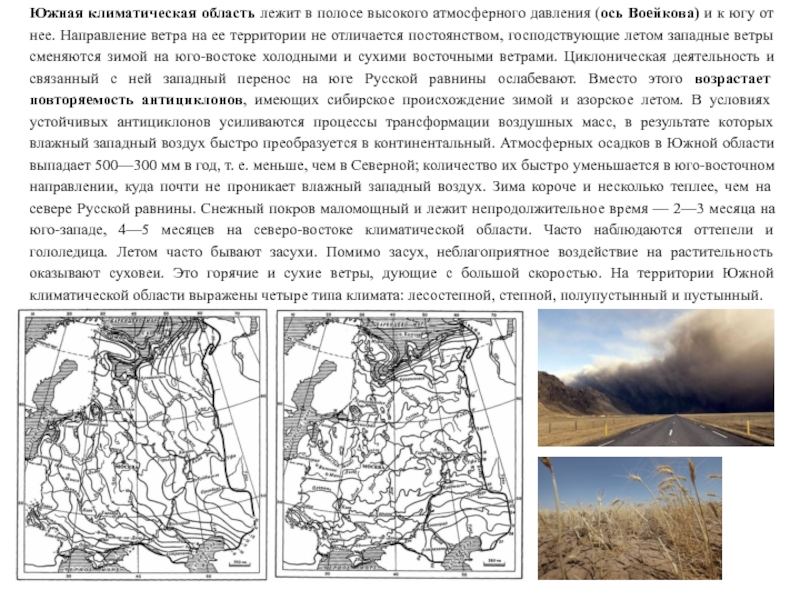

Воейкова) и к югу от нее. Направление ветра на ее

территории не отличается постоянством, господствующие летом западные ветры сменяются зимой на юго-востоке холодными и сухими восточными ветрами. Циклоническая деятельность и связанный с ней западный перенос на юге Русской равнины ослабевают. Вместо этого возрастает повторяемость антициклонов, имеющих сибирское происхождение зимой и азорское летом. В условиях устойчивых антициклонов усиливаются процессы трансформации воздушных масс, в результате которых влажный западный воздух быстро преобразуется в континентальный. Атмосферных осадков в Южной области выпадает 500—300 мм в год, т. е. меньше, чем в Северной; количество их быстро уменьшается в юго-восточном направлении, куда почти не проникает влажный западный воздух. Зима короче и несколько теплее, чем на севере Русской равнины. Снежный покров маломощный и лежит непродолжительное время — 2—3 месяца на юго-западе, 4—5 месяцев на северо-востоке климатической области. Часто наблюдаются оттепели и гололедица. Летом часто бывают засухи. Помимо засух, неблагоприятное воздействие на растительность оказывают суховеи. Это горячие и сухие ветры, дующие с большой скоростью. На территории Южной климатической области выражены четыре типа климата: лесостепной, степной, полупустынный и пустынный.Слайд 11Реки Русской равнины. В зависимости от особенностей орографии реки Русской

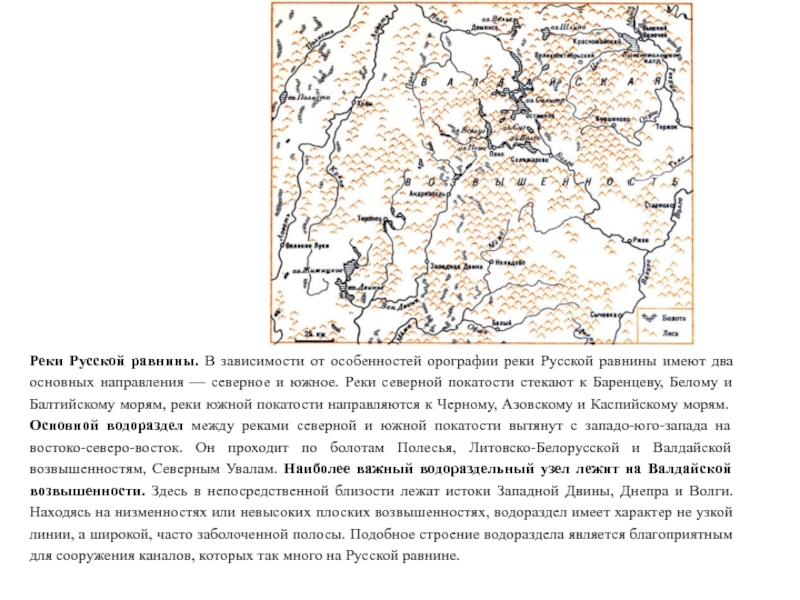

равнины имеют два основных направления — северное и южное. Реки

северной покатости стекают к Баренцеву, Белому и Балтийскому морям, реки южной покатости направляются к Черному, Азовскому и Каспийскому морям. Основной водораздел между реками северной и южной покатости вытянут с западо-юго-запада на востоко-северо-восток. Он проходит по болотам Полесья, Литовско-Белорусской и Валдайской возвышенностям, Северным Увалам. Наиболее важный водораздельный узел лежит на Валдайской возвышенности. Здесь в непосредственной близости лежат истоки Западной Двины, Днепра и Волги. Находясь на низменностях или невысоких плоских возвышенностях, водораздел имеет характер не узкой линии, а широкой, часто заболоченной полосы. Подобное строение водораздела является благоприятным для сооружения каналов, которых так много на Русской равнине.Слайд 12Все реки Русской равнины относятся к одному климатическому типу —

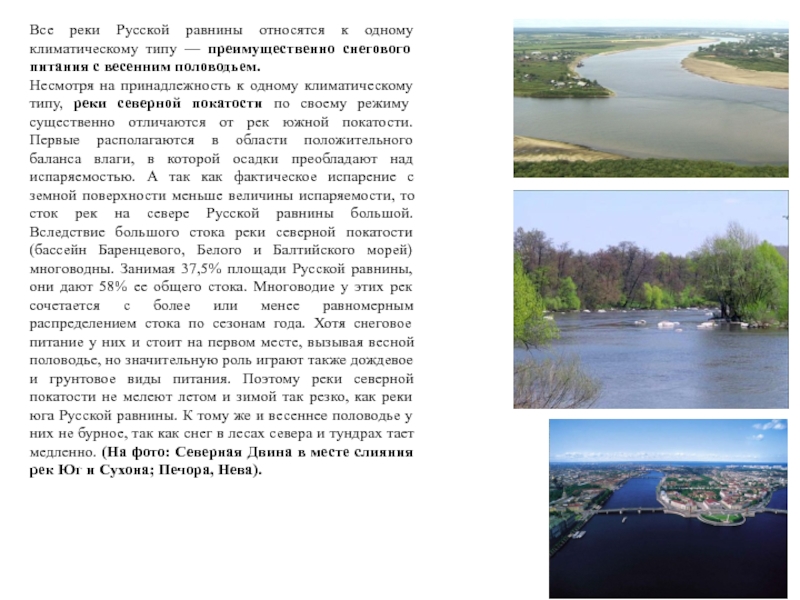

преимущественно снегового питания с весенним половодьем.

Несмотря на принадлежность к

одному климатическому типу, реки северной покатости по своему режиму существенно отличаются от рек южной покатости. Первые располагаются в области положительного баланса влаги, в которой осадки преобладают над испаряемостью. А так как фактическое испарение с земной поверхности меньше величины испаряемости, то сток рек на севере Русской равнины большой. Вследствие большого стока реки северной покатости (бассейн Баренцевого, Белого и Балтийского морей) многоводны. Занимая 37,5% площади Русской равнины, они дают 58% ее общего стока. Многоводие у этих рек сочетается с более или менее равномерным распределением стока по сезонам года. Хотя снеговое питание у них и стоит на первом месте, вызывая весной половодье, но значительную роль играют также дождевое и грунтовое виды питания. Поэтому реки северной покатости не мелеют летом и зимой так резко, как реки юга Русской равнины. К тому же и весеннее половодье у них не бурное, так как снег в лесах севера и тундрах тает медленно. (На фото: Северная Двина в месте слияния рек Юг и Сухона; Печора, Нева).Слайд 13Реки южной покатости. В других условиях находятся реки, текущие на

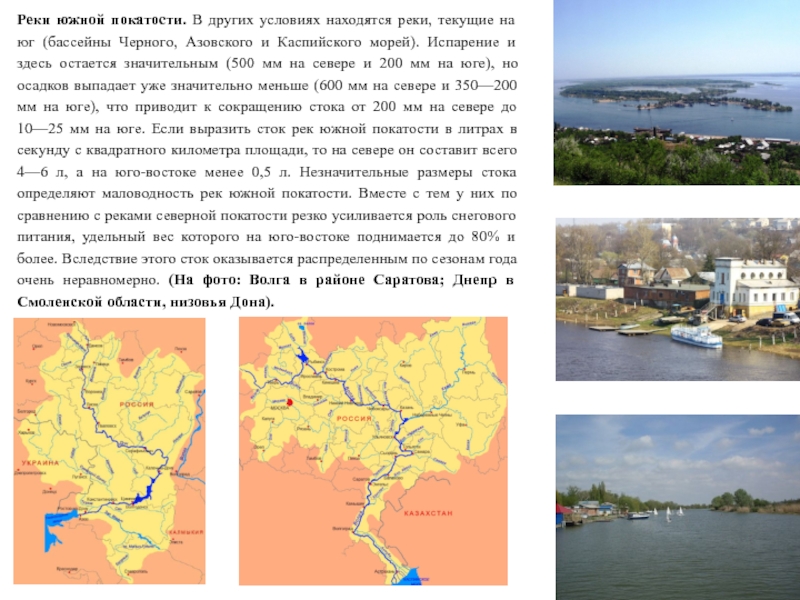

юг (бассейны Черного, Азовского и Каспийского морей). Испарение и здесь

остается значительным (500 мм на севере и 200 мм на юге), но осадков выпадает уже значительно меньше (600 мм на севере и 350—200 мм на юге), что приводит к сокращению стока от 200 мм на севере до 10—25 мм на юге. Если выразить сток рек южной покатости в литрах в секунду с квадратного километра площади, то на севере он составит всего 4—6 л, а на юго-востоке менее 0,5 л. Незначительные размеры стока определяют маловодность рек южной покатости. Вместе с тем у них по сравнению с реками северной покатости резко усиливается роль снегового питания, удельный вес которого на юго-востоке поднимается до 80% и более. Вследствие этого сток оказывается распределенным по сезонам года очень неравномерно. (На фото: Волга в районе Саратова; Днепр в Смоленской области, низовья Дона).Слайд 14Озера расположены на Русской равнине крайне неравномерно. Больше всего их

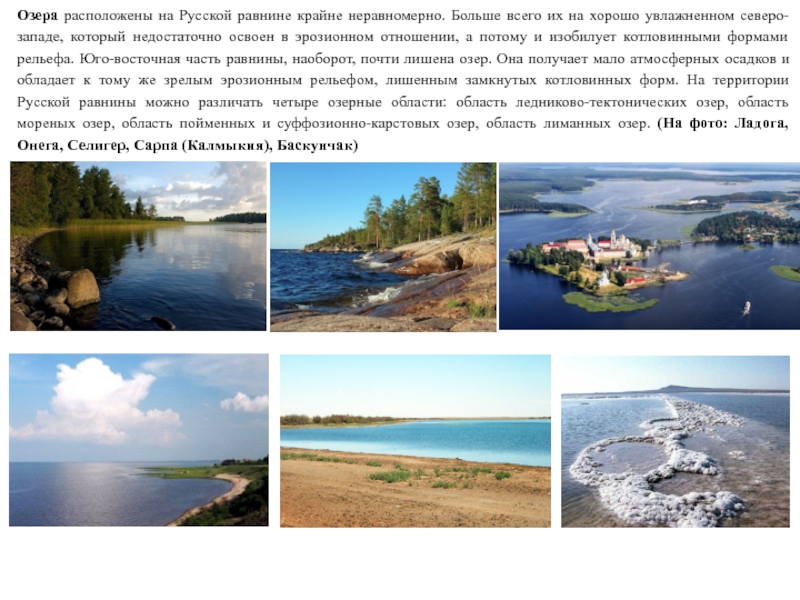

на хорошо увлажненном северо-западе, который недостаточно освоен в эрозионном отношении,

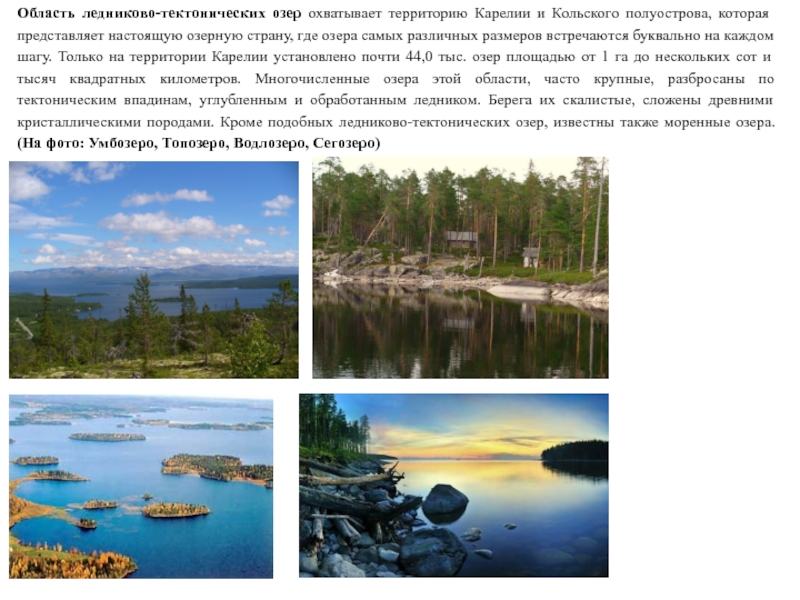

а потому и изобилует котловинными формами рельефа. Юго-восточная часть равнины, наоборот, почти лишена озер. Она получает мало атмосферных осадков и обладает к тому же зрелым эрозионным рельефом, лишенным замкнутых котловинных форм. На территории Русской равнины можно различать четыре озерные области: область ледниково-тектонических озер, область мореных озер, область пойменных и суффозионно-карстовых озер, область лиманных озер. (На фото: Ладога, Онега, Селигер, Сарпа (Калмыкия), Баскунчак)Слайд 15Область ледниково-тектонических озер охватывает территорию Карелии и Кольского полуострова, которая

представляет настоящую озерную страну, где озера самых различных размеров встречаются

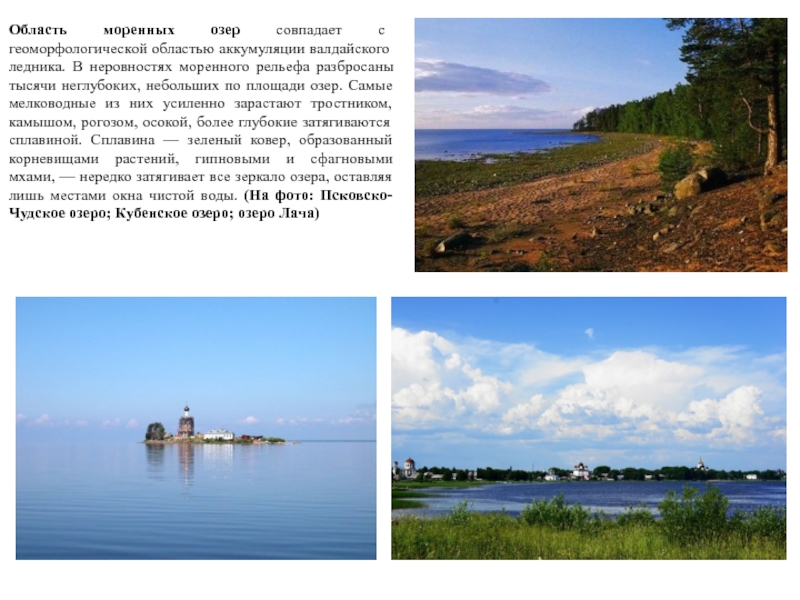

буквально на каждом шагу. Только на территории Карелии установлено почти 44,0 тыс. озер площадью от 1 га до нескольких сот и тысяч квадратных километров. Многочисленные озера этой области, часто крупные, разбросаны по тектоническим впадинам, углубленным и обработанным ледником. Берега их скалистые, сложены древними кристаллическими породами. Кроме подобных ледниково-тектонических озер, известны также моренные озера. (На фото: Умбозеро, Топозеро, Водлозеро, Сегозеро)Слайд 16Область моренных озер совпадает с геоморфологической областью аккумуляции валдайского ледника.

В неровностях моренного рельефа разбросаны тысячи неглубоких, небольших по площади

озер. Самые мелководные из них усиленно зарастают тростником, камышом, рогозом, осокой, более глубокие затягиваются сплавиной. Сплавина — зеленый ковер, образованный корневищами растений, гипновыми и сфагновыми мхами, — нередко затягивает все зеркало озера, оставляя лишь местами окна чистой воды. (На фото: Псковско-Чудское озеро; Кубенское озеро; озеро Лача)Слайд 17Область пойменных и суффозионно-карстовых озер самая обширная на Русской равнине,

охватывающая ее внутренние центральные и южные районы. Область лежит вне

границ оледенения, за исключением северо-запада, покрывавшегося днепровским ледником. Вследствие хорошо выраженного эрозионного рельефа озер в области мало. Обыкновенны лишь пойменные озера по долинам рек; изредка встречаются небольшие карстовые и суффозионные озера. Лиманные озера распространены на побережьях Черного и Каспийского морей. При этом под лиманами понимают здесь озера различного происхождения. Лиманы Причерноморской низменности представляют морские заливы (в прошлом устья рек), отгороженные от моря песчаными косами. Лиманы, или ильмени, Прикаспийской низменности представляют собой слабо оформленные понижения, которые весной заполняются водой от впадающих в них рек, а летом превращаются в болота, солончаки или сенокосные угодья. Крупные лиманы в устьях рек нередко называют разливами (Чижинские разливы, Дюринские разливы и т. д.). Засушливый климат и засоленность почв и грунтов низменности приводят к тому, что озера маловодны и чаще всего соленые и горько-соленые, нередко превращающиеся летом в солончаки (соры). Озера Эльтон и Баскунчак, обладающие громадными запасами самосадочной поваренной соли, имеют тектоническое происхождение. Во многих озерах-лиманах находятся крупные залежи целебных грязей.Слайд 18Грунтовые воды и болота на Русской равнине, как и большинство

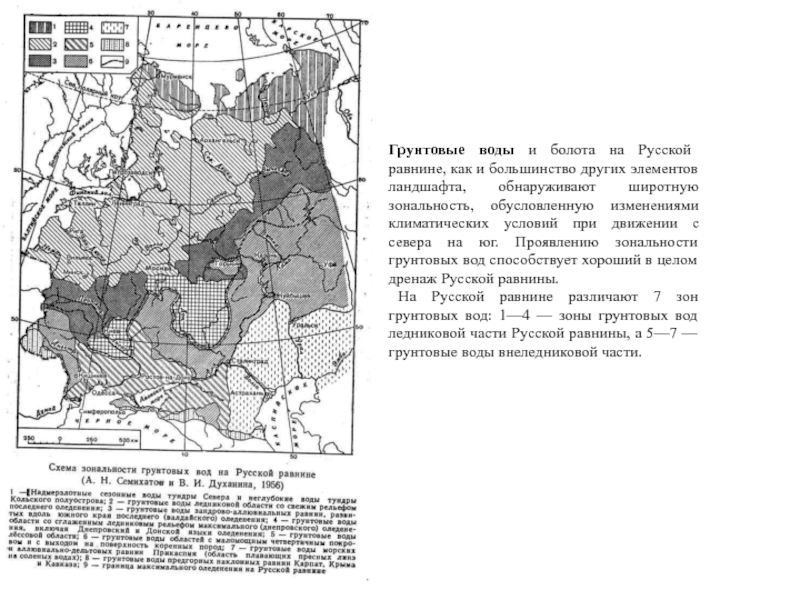

других элементов ландшафта, обнаруживают широтную зональность, обусловленную изменениями климатических условий

при движении с севера на юг. Проявлению зональности грунтовых вод способствует хороший в целом дренаж Русской равнины.На Русской равнине различают 7 зон грунтовых вод: 1—4 — зоны грунтовых вод ледниковой части Русской равнины, а 5—7 — грунтовые воды внеледниковой части.

Слайд 191.Надмерзлотные сезонные воды тундры Севера и неглубокие воды тундры Кольского

полуострова. Водоупором служат вечная мерзлота и кристаллические породы. Залегают на

глубине 0—1 м. Близость к поверхности вызывает широкое заболачивание территории. Воды тундровой зоны ультрапресные (с содержанием солей до 40—-60 мг/л). 2.Грунтовые воды районов со свежим ледниковым рельефом распространены в области валдайского оледенения и днепровского оледенения. Преимущественным распространением пользуются подземные воды донной морены, близкие к верховодке, с глубиной залегания от 0 до 10 м. В древних долинах крупных рек формируются мощные потоки грунтовых вод с глубиной залегания от 0 до 5 м. Азональный характер носят карстовые и трещинные воды некоторых возвышенностей, эти воды залегают на глубине от 5 до 20 м. Большой пестротой в распространении, отличаются грунтовые воды районов конечно-моренных образований. Минерализация грунтовых вод этой зоны слабая, концентрация солей составляет 100—500 мг/л. 3.Грунтовые воды аллювиальных и флювиогляциальных равнин располагаются в полосе полесий —Мещерском, Унженско-Ветлужском и др. Для всей зоны характерны обильные слабо минерализованные грунтовые воды, расположенные вблизи поверхности (глубина залегания 0—3 м). Зона полесий сильно заболочена, преобладают низинные и переходные болота.4.Грунтовые воды районов со сглаженным ледниковым рельефом днепровского оледенения. В пределах этой зоны грунтовые воды распространены спорадически и по своему типу близки к верховодке, развитой в покровных и лёссовидных суглинках на днепровской морене. Баланс влаги здесь близок к нейтральному или даже отрицательный, рельеф достаточно дренированный, поэтому грунтовые воды залегают глубже, чем в предыдущих зонах, но обычно не глубже 20 м. Степень минерализации грунтовых вод невысокая (до 1 г/л). Заболоченность территории незначительная, верховых болот нет.

Слайд 205.Грунтовые воды районов с маломощным четвертичным покровом и большими по

площади выходами дочетвертичных коренных пород. К этим районам принадлежат: Высокое

Заволжье, Приволжская, возвышенность и юг Среднерусской возвышенности. Грунтовые воды залегают в коренных породах различной литологии и возраста. Расчлененный овражно-балочный рельеф и сухой континентальный климат обусловливают глубокое залегание грунтовых вод — свыше 20 м. Минерализация вод невысокая (до 1 г/л), но местами, в районах распространения засоленных пород, она резко возрастает. Заболоченность территории ничтожная, встречающиеся болота принадлежат к типу низинных. 6.Грунтовые воды районов с мощным покровом лёссов и лессовидных суглинков наиболее типично выражены на юге лесостепи и в степях. Грунтовые воды залегают на глубине 20—50 м и глубже, степень минерализации их обычно повышенная — от 1 до 3 г/л и больше. Заболоченные участки встречаются только по долинам рек.7. Грунтовые воды морских и аллювиально-дельтовых равнин Прикаспия. В условиях сухого, резко континентального климата и плоского слабо расчлененного рельефа в Прикаспийской низменности формируются сильно минерализованные (от 3 до 100 г/л) грунтовые воды, характеризующиеся неглубоким залеганием (от 0—5 до 10 м). Линзы пресных вод, плавающие на соленых водах, встречаются в лиманах и западинах.

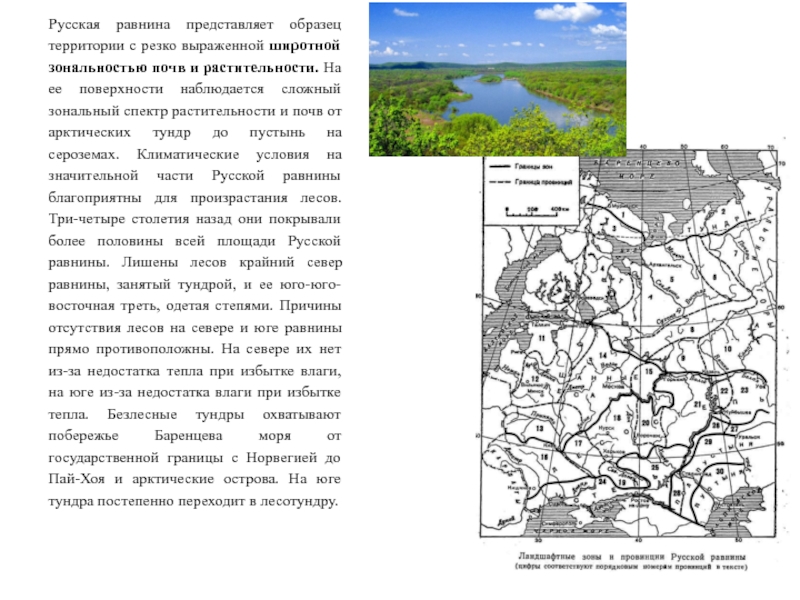

Слайд 21Русская равнина представляет образец территории с резко выраженной широтной зональностью

почв и растительности. На ее поверхности наблюдается сложный зональный спектр

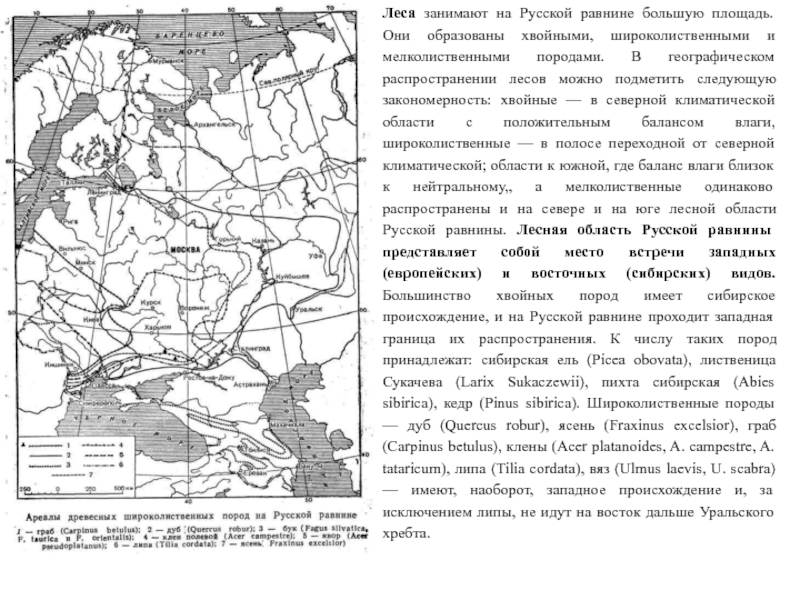

растительности и почв от арктических тундр до пустынь на сероземах. Климатические условия на значительной части Русской равнины благоприятны для произрастания лесов. Три-четыре столетия назад они покрывали более половины всей площади Русской равнины. Лишены лесов крайний север равнины, занятый тундрой, и ее юго-юго-восточная треть, одетая степями. Причины отсутствия лесов на севере и юге равнины прямо противоположны. На севере их нет из-за недостатка тепла при избытке влаги, на юге из-за недостатка влаги при избытке тепла. Безлесные тундры охватывают побережье Баренцева моря от государственной границы с Норвегией до Пай-Хоя и арктические острова. На юге тундра постепенно переходит в лесотундру.Слайд 22Леса занимают на Русской равнине большую площадь. Они образованы хвойными,

широколиственными и мелколиственными породами. В географическом распространении лесов можно подметить

следующую закономерность: хвойные — в северной климатической области с положительным балансом влаги, широколиственные — в полосе переходной от северной климатической; области к южной, где баланс влаги близок к нейтральному,, а мелколиственные одинаково распространены и на севере и на юге лесной области Русской равнины. Лесная область Русской равнины представляет собой место встречи западных (европейских) и восточных (сибирских) видов. Большинство хвойных пород имеет сибирское происхождение, и на Русской равнине проходит западная граница их распространения. К числу таких пород принадлежат: сибирская ель (Picea obovata), лиственица Сукачева (Larix Sukaczewii), пихта сибирская (Abies sibirica), кедр (Pinus sibirica). Широколиственные породы — дуб (Quercus robur), ясень (Fraxinus excelsior), граб (Carpinus betulus), клены (Acer platanoides, A. campestre, A. tataricum), липа (Tilia cordata), вяз (Ulmus laevis, U. scabra) — имеют, наоборот, западное происхождение и, за исключением липы, не идут на восток дальше Уральского хребта.Слайд 23Тайга Русской равнины является по преимуществу темнохвойной. Ель представлена двумя

видами: елью обыкновенной (Picea excelsa) и елью сибирской (Picea obovata).

На востоке темнохвойный характер тайги усиливается присутствием пихты. Сосна встречается только на песчаных и заболоченных почвах. Преобладание ели в тайге Русской равнины объясняется ее влажным климатом и удовлетворительным дренажем. Густое затенение мешает развитию в ельниках кустарников и травяного покрова. Кислица (Oxalis acetosella), линнея (Linnaea boreal is), майник (Majanthemum bifolium), плаун баранец, (Lycopodium borealis), двулепестник горный (Circaea alpina), рамишия (Ramischia secunda)— вот главные растения елового леса. Сходные с ельниками типы насаждений встречаются в сосновых борах (бор-зеленомошник, бор-долгомошник, сложный кустарниковый бор, сфагновый бор, бор-беломошник, или лишайниковый бор).Обычны в тайге Русской равнины мелколиственные леса из бородавчатой березы (Betula verrucosa) и осины (Populus tremulа). Наибольшие массивы их сосредоточены на юге тайги, как правило, они расположены на месте хвойных лесов, вырубленных человеком или же пострадавших от пожаров. Под хвойной тайгой образуются подзолистые почвы с ярко выраженным горизонтом вымывания. Типичные подзолистые почвы характерны для средних районов тайги. Проявлению подзолообразования на севере тайги мешают процессы заболачивания, а на юге тайги — дерновый процесс.Слайд 24Зона смешанных лесов расположена в основном в треугольнике: Санкт-Петербург, Киев,

Н.Новгород. Чистые дубравы уживаются в ней с ельниками и сосновыми

борами таежного типа. Одновременно с этими двумя противоположными насаждениями существует целый ряд переходных, смешанных ассоциаций: ельники с примесью широколиственных пород в верхнем ярусе, ельники с дубравным кустарниковым ярусом, наконец ельники, у которых смешанный характер проявляется в присутствии дубравных элементов только в травяном покрове. Зональные почвы смешанных лесов дерново-подзолистые. На юге зоны на лёссовидных суглинках формируются темноцветные почвы, близкие к темно-серым почвам лесостепи. Таковы; например, почвы Юрьевского ополья во Владимирской области.Слайд 25Сочетание леса с травянистыми степями на водоразделах образует лесостепной тип

растительности. В связи с умеренно континентальным климатом и расчлененным рельефом

лесостепь на Русской равнине сильно растянута с севера на юг. Это основная почвенно-растительная зона юга Русской равнины; она занимает обширную площадь, превосходящую площадь степной зоны. В составе лесов лесостепи Русской равнины преобладают дубравы. Первый ярус в них составляют дуб, ясень, остролистный клен и вяз; второй — груша, яблоня, татарский и полевой клен; еще ниже — густо разрослись кустарники: орешник, два вида бересклета — бородавчатый и европейский, жимолость, крушина. Почва в дубраве в отличие от почв под хвойным лесом лишена покрова зеленых мхов, зато прикрыта широколистными травами: ландышем, копытнем, сочевичником, фиалкой душистой, снытью (Aegopodium podagraria), осокой волосистой и зеленчуком. Разнотравные степи Русской равнины распаханы и в нетронутом виде сохранились только в немногих заповедниках. Наибольшей известностью пользуется Центрально-Черноземный заповедник им. В. В. Алехина, расположенный к юго-востоку от города Курска. В заповеднике охраняются три участка разнотравных степей: Стрелецкая, Казацкая и Ямская степи. Разнотравная степь характеризуется сплошным задернением почвы и исключительно высокой видовой насыщенностью. В Стрелецкой степи на площадке в один квадратный метр находили до 77 различных видов растений. Под разнотравными степями на лёссе и лёссовидных суглинках формируются самые плодородные почвы мира — типичные мощные и выщелоченные черноземы.Слайд 26Южнее лесостепи вследствие возросшей континентальности климата разнотравные степи переходят в

злаковые, свойственные уже степной зоне. В злаковых степях на первое

место выдвигаются дерновинные злаки, особенно тырса, ковыль Лессинга, узколистный ковыль, тонконог, украинский ковыль, типчак. Травостой в злаковых степях постепенно становится разреженным, аспекты менее красочными, видовая насыщенность резко падает. Почвы злаковых степей не так богаты гумусом, как в разнотравных степях. Фон образуют среднегумусные (обыкновенные) и малогумусные (южные) черноземы и темно-каштановые почвы. Вследствие сухого континентального климата в почвообразовании начинают активно проявляться процессы засоления; обычное явление в зоне составляют пятна солонцов и солонцеватых почв. Злаковые степи на юго-востоке Русской равнины, в полупустынях, переходят в полынно-злаковые степи. Травостой полынно-злаковых степей разреженный, комплексный, образованный степными злаками и пустынными полукустарничками. Сейчас почти полностью распаханы.Слайд 27Юг Прикаспийской низменности относится к северной пустыне. На бурых пустынно-степных

почвах и солончаках в пустыне разбросаны редкие кустики полыни и

солянок — растений, хорошо переносящих недостаток влаги и избыток солей в почве. Значительные площади покрыты в пустынях песками.Слайд 28На значительной части своей территории Русская равнина давно и густо

заселена. Почвы и растительность ее под влиянием деятельности человека утратили

первоначальный облик. Наиболее сильно изменены человеком леса, разнотравные и злаковые степи. О степени нарушенности естественного растительного покрова хорошее представление дает процент распаханности территории. Максимальных размеров распаханность достигает в лесостепной и степной зонах, в западной половине которых пашня занимает более 70%. К северу от лесостепи и к югу от степей процент распаханности быстро понижается. В зоне смешанных лесов на долю пашни приходится уже только около 30%, а на севере тайги удельный вес пашни исчисляется десятыми долями процента. Очень разнообразна культурная растительность лесостепи. Плодородные черноземные почвы, теплый солнечный климат с достаточным увлажнением обеспечивают в лесостепи произрастание пшеницы, сахарной свеклы, подсолнечника, проса. В лесостепи много садов, есть виноградники. Для севера лесостепи характерны посевы конопли и гречихи. В степной зоне остаются только требовательные к теплу и солнцу культуры: пшеница (озимая на западе и яровая на востоке), подсолнечник, просо; промышленное значение приобретают виноградники.Слайд 29В зоогеографическом отношении почти вся Русская равнина принадлежит к Европейско-Сибирской

зоогеографической подобласти Палеарктической области. Лишь небольшой юго-восточный участок ее —

полупустыни и пустыни Прикаспийской низменности — относится к Центрально-Азиатской подобласти. В соответствии с господствующими ландшафтами на Русской равнине представлены три основные группы животных: арктические (тундровые), лесные и степные. Шире всего распространены лесные животные: отдельные виды их по пойменным и островным лесам идут до Баренцева моря на севере и до Черного моря на юге.Слайд 30Широтная зональность ландшафтов, свойственная территории РФ в целом, на Русской

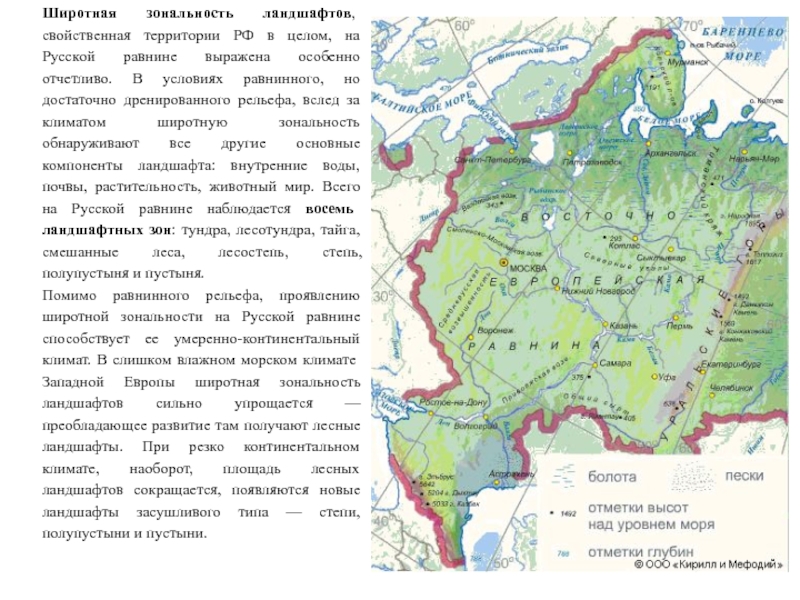

равнине выражена особенно отчетливо. В условиях равнинного, но достаточно дренированного

рельефа, вслед за климатом широтную зональность обнаруживают все другие основные компоненты ландшафта: внутренние воды, почвы, растительность, животный мир. Всего на Русской равнине наблюдается восемь ландшафтных зон: тундра, лесотундра, тайга, смешанные леса, лесостепь, степь, полупустыня и пустыня.Помимо равнинного рельефа, проявлению широтной зональности на Русской равнине способствует ее умеренно-континентальный климат. В слишком влажном морском климате Западной Европы широтная зональность ландшафтов сильно упрощается — преобладающее развитие там получают лесные ландшафты. При резко континентальном климате, наоборот, площадь лесных ландшафтов сокращается, появляются новые ландшафты засушливого типа — степи, полупустыни и пустыни.

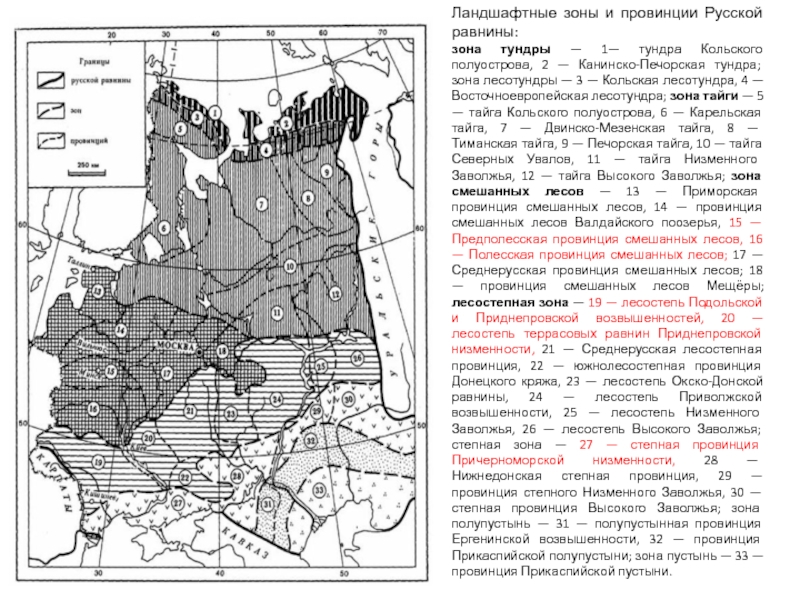

Слайд 31Ландшафтные зоны и провинции Русской равнины:

зона тундры — 1— тундра

Кольского полуострова, 2 — Канинско-Печорская тундра; зона лесотундры — 3

— Кольская лесотундра, 4 — Восточноевропейская лесотундра; зона тайги — 5 — тайга Кольского полуострова, 6 — Карельская тайга, 7 — Двинско-Мезенская тайга, 8 — Тиманская тайга, 9 — Печорская тайга, 10 — тайга Северных Увалов, 11 — тайга Низменного Заволжья, 12 — тайга Высокого Заволжья; зона смешанных лесов — 13 — Приморская провинция смешанных лесов, 14 — провинция смешанных лесов Валдайского поозерья, 15 — Предполесская провинция смешанных лесов, 16 — Полесская провинция смешанных лесов; 17 — Среднерусская провинция смешанных лесов; 18 — провинция смешанных лесов Мещёры; лесостепная зона — 19 — лесостепь Подольской и Приднепровской возвышенностей, 20 — лесостепь террасовых равнин Приднепровской низменности, 21 — Среднерусская лесостепная провинция, 22 — южнолесостепная провинция Донецкого кряжа, 23 — лесостепь Окско-Донской равнины, 24 — лесостепь Приволжской возвышенности, 25 — лесостепь Низменного Заволжья, 26 — лесостепь Высокого Заволжья; степная зона — 27 — степная провинция Причерноморской низменности, 28 — Нижнедонская степная провинция, 29 — провинция степного Низменного Заволжья, 30 — степная провинция Высокого Заволжья; зона полупустынь — 31 — полупустынная провинция Ергенинской возвышенности, 32 — провинция Прикаспийской полупустыни; зона пустынь — 33 — провинция Прикаспийской пустыни.Слайд 32Ледяная зона

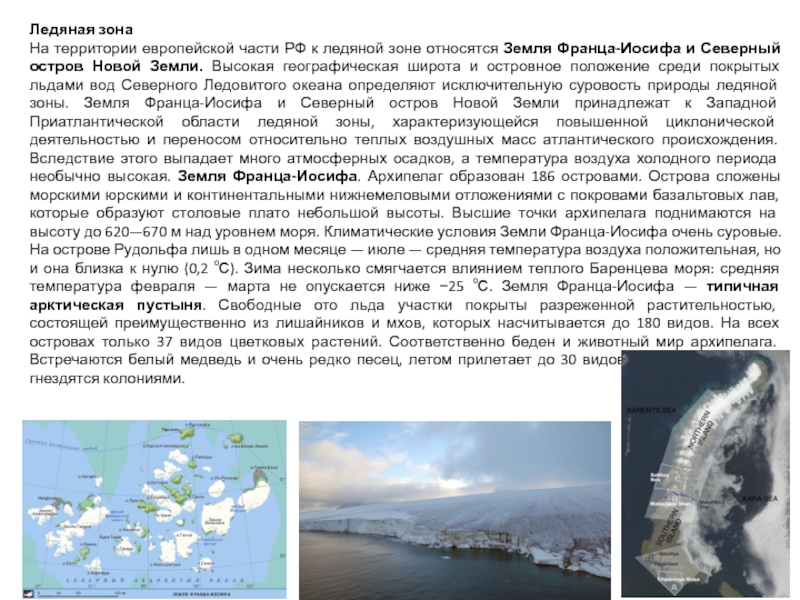

На территории европейской части РФ к ледяной зоне относятся

Земля Франца-Иосифа и Северный остров Новой Земли. Высокая географическая широта

и островное положение среди покрытых льдами вод Северного Ледовитого океана определяют исключительную суровость природы ледяной зоны. Земля Франца-Иосифа и Северный остров Новой Земли принадлежат к Западной Приатлантической области ледяной зоны, характеризующейся повышенной циклонической деятельностью и переносом относительно теплых воздушных масс атлантического происхождения. Вследствие этого выпадает много атмосферных осадков, а температура воздуха холодного периода необычно высокая. Земля Франца-Иосифа. Архипелаг образован 186 островами. Острова сложены морскими юрскими и континентальными нижнемеловыми отложениями с покровами базальтовых лав, которые образуют столовые плато небольшой высоты. Высшие точки архипелага поднимаются на высоту до 620—670 м над уровнем моря. Климатические условия Земли Франца-Иосифа очень суровые. На острове Рудольфа лишь в одном месяце — июле — средняя температура воздуха положительная, но и она близка к нулю (0,2 ℃). Зима несколько смягчается влиянием теплого Баренцева моря: средняя температура февраля — марта не опускается ниже −25 ℃. Земля Франца-Иосифа — типичная арктическая пустыня. Свободные ото льда участки покрыты разреженной растительностью, состоящей преимущественно из лишайников и мхов, которых насчитывается до 180 видов. На всех островах только 37 видов цветковых растений. Соответственно беден и животный мир архипелага. Встречаются белый медведь и очень редко песец, летом прилетает до 30 видов птиц, из них многие гнездятся колониями.Слайд 33Зона тундры

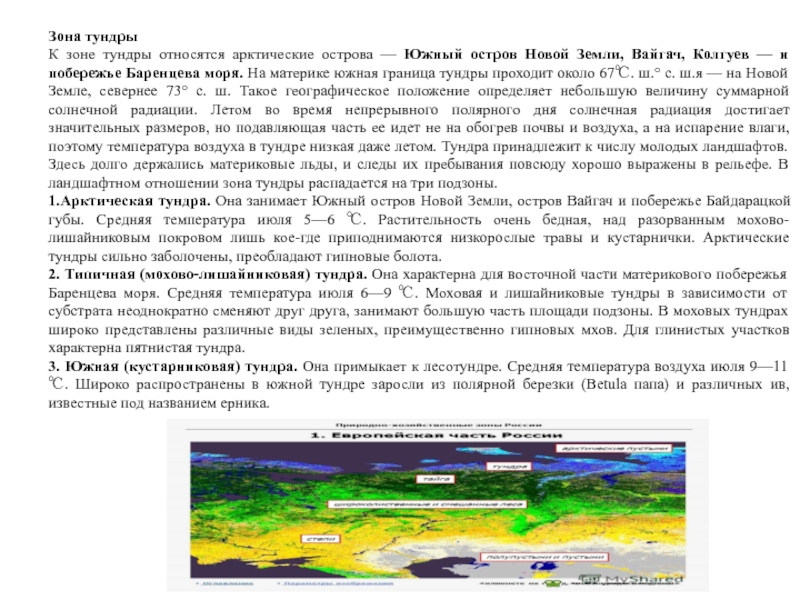

К зоне тундры относятся арктические острова — Южный остров

Новой Земли, Вайгач, Колгуев — и побережье Баренцева моря. На

материке южная граница тундры проходит около 67℃. ш.° c. ш.я — на Новой Земле, севернее 73° c. ш. Такое географическое положение определяет небольшую величину суммарной солнечной радиации. Летом во время непрерывного полярного дня солнечная радиация достигает значительных размеров, но подавляющая часть ее идет не на обогрев почвы и воздуха, а на испарение влаги, поэтому температура воздуха в тундре низкая даже летом. Тундра принадлежит к числу молодых ландшафтов. Здесь долго держались материковые льды, и следы их пребывания повсюду хорошо выражены в рельефе. В ландшафтном отношении зона тундры распадается на три подзоны.1.Арктическая тундра. Она занимает Южный остров Новой Земли, остров Вайгач и побережье Байдарацкой губы. Средняя температура июля 5—6 ℃. Растительность очень бедная, над разорванным мохово-лишайниковым покровом лишь кое-где приподнимаются низкорослые травы и кустарнички. Арктические тундры сильно заболочены, преобладают гипновые болота.

2. Типичная (мохово-лишайниковая) тундра. Она характерна для восточной части материкового побережья Баренцева моря. Средняя температура июля 6—9 ℃. Моховая и лишайниковые тундры в зависимости от субстрата неоднократно сменяют друг друга, занимают большую часть площади подзоны. В моховых тундрах широко представлены различные виды зеленых, преимущественно гипновых мхов. Для глинистых участков характерна пятнистая тундра.

3. Южная (кустарниковая) тундра. Она примыкает к лесотундре. Средняя температура воздуха июля 9—11 ℃. Широко распространены в южной тундре заросли из полярной березки (Betula папа) и различных ив, известные под названием ерника.

Слайд 34Материковая часть тундры

Белое море делит материковую часть европейской тундры на

две провинции.

1. Тундра Кольского полуострова. Эта провинция охватывает Мурманское побережье

Кольского полуострова от государственной границы на западе до устья реки Поной на востоке. Почти вся территория провинции сложена древними (докембрийскими) гранитами и гнейсами. На полуострове Рыбачьем и острове Кильдин обнажаются смятые в складки верхнепротерозойские глинистые сланцы и мраморовидные известняки. Рыхлые наносы (ледниковые отложения) маломощны. Поверхность провинции - скалистое плато со средней высотой150—200 м. Оно расчленено неглубокими речными долинами и усеяно мелководными озерами. В сторону моря плато обрывается крутым уступом, поэтому реки в устьевых участках текут в узких ущельях, образуют пороги и водопады. Особенно высоки, обрывисты и скалисты морские берега на западе провинции, западнее реки Вороньей, где они изрезаны узкими глубокими заливами - фьордами. Самый значительный из них - Кольский. Тундра Кольского полуострова вместе с расположенной к югу лесотундрой богата полезными ископаемыми: железом, никелем, медью. Большое экономическое значение имеет рыболовство в море.Слайд 352. Канинско-Печорская тундра. В эту провинцию входят Канинская, Тиманская, Малоэемельская

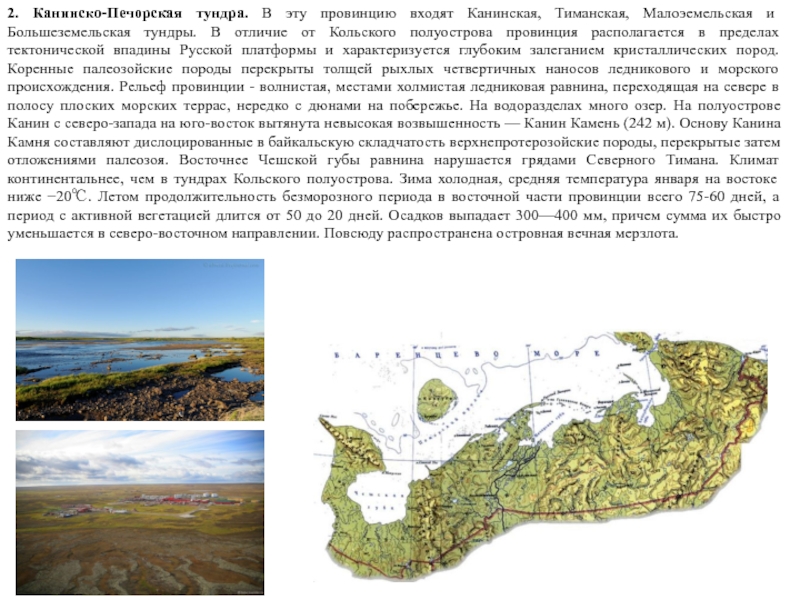

и Большеземельская тундры. В отличие от Кольского полуострова провинция располагается

в пределах тектонической впадины Русской платформы и характеризуется глубоким залеганием кристаллических пород. Коренные палеозойские породы перекрыты толщей рыхлых четвертичных наносов ледникового и морского происхождения. Рельеф провинции - волнистая, местами холмистая ледниковая равнина, переходящая на севере в полосу плоских морских террас, нередко с дюнами на побережье. На водоразделах много озер. На полуострове Канин с северо-запада на юго-восток вытянута невысокая возвышенность — Канин Камень (242 м). Основу Канина Камня составляют дислоцированные в байкальскую складчатость верхнепротерозойские породы, перекрытые затем отложениями палеозоя. Восточнее Чешской губы равнина нарушается грядами Северного Тимана. Климат континентальнее, чем в тундрах Кольского полуострова. Зима холодная, средняя температура января на востоке ниже −20℃. Летом продолжительность безморозного периода в восточной части провинции всего 75-60 дней, а период с активной вегетацией длится от 50 до 20 дней. Осадков выпадает 300—400 мм, причем сумма их быстро уменьшается в северо-восточном направлении. Повсюду распространена островная вечная мерзлота.Слайд 36Зона лесотундры

На Русской равнине зона представлена узкой полосой шириной от

20 до 120 км. От сибирской лесотундры она отличается сравнительно

мягкой, снежной зимой, преобладанием в редколесьях березы и ели. Обособляются две лесотундровые провинции: Кольская и Восточноевропейская.1. Кольская лесотундра. Благодаря воздействию незамерзающего Баренцева моря климат Кольской лесотундры отличается повышенной влажностью, мягкой зимой. Осадков выпадает более 400 мм в год, средняя температура января −10, −12℃. Вечная мерзлота встречается редко, на западе полуострова она обнаружена только в торфяниках. Территория провинции сложена гранитами и гнейсами Балтийского кристаллического щита, представляет собой возвышенную равнину, усеянную озерами. Местами равнинность нарушается невысокими скалистыми кряжами или заболоченными впадинами. Кольская лесотундра преимущественно березовая. На водоразделах преобладают лишайниковые и кустарничковые редколесья и криволесья, образованные березой извилистой (Betula tortuosa).

2. Восточноевропейская лесотундра. Климат провинции континентальнее, чем климат лесотундры Кольского полуострова. Средняя температура января на востоке Большеземельской тундры достигает −20 ℃. В рельефе преобладают мягкохолмистые моренные и плоские зандровые равнины с множеством небольших по площади мелководных озер. Редколесья и редины образованы сибирской елью, к которой иногда присоединяются лиственница Сукачева и береза извилистая. Распространены ерниковые, зеленомошные, сфагновые и лишайниково-кустарниковые типы еловых редколесий, чередующиеся с ерниковыми тундрами и сфагновыми бугристыми болотами.

Слайд 37Таежная зона простирается к югу от лесотундры. Ее южная граница проходит

по линии Санкт-Петербург — Новгород — Ярославль — Нижний Новгород — Казань.

На юго-западе тайга смыкается с зоной смешанных и широколиственных лесов, а на юго-востоке - с зоной лесостепи. Европейскую тайгу делят на три подзоны: северную, среднюю и южную. Северная тайга характеризуется избыточным увлажнением. В западной ее части зимы многоснежные, умеренно холодные, а в восточной — зимы холодные, достаточно снежные. Леса здесь низкорослые и разреженные из ели и сосны (зеленомошники, долгомошники, сфагновые и лишайниковые). Средняя тайга характеризуется избыточным увлажнением, умеренно холодной и холодной многоснежной зимой. Здесь преобладают ельники-черничники (из ели европейской и сибирской). Южная тайга также достаточно увлажнена, но имеет значительные различия в зимних температурах (средняя температура января на западе -6°, на востоке -13°С), глубина промерзания грунта на западе 30 см, на востоке 60 см и более. Здесь произрастают ельники-кисличники, кустарниковые и сосняки. На юге тайги появляются вяз, липа, орешник и бересклет. Возделывают среднеранние культуры: пшеницу, зернобобовые более поздних сортов, сахарную свеклу.Слайд 381. Тайга Кольского полуострова. Она занимает среднюю и южную части

Кольского полуострова. Территория провинции представляет собой часть Балтийского щита, сложенного

древними кристаллическими породами, разбитыми сбросами и разломами на ряд массивов. Одни из массивов приподняты в виде возвышенностей, другие опущены, образуют впадины.,разломы и связанная с ними озерно-речная сеть на Кольском полуострове имеют два основных направления: северо-западное и северовосточное. Докембрийские кристаллические породы в ряде мест прорваны интрузиями. Вулканическое происхождение имеют Хибины (1191 м) и Ловозерские тундры (1120 м) — самые высокие горные массивы провинции, расположенные в центре полуострова среди крупных живописных озер (Имандра, Умбозеро, Ловозеро). Климат полуострова суровый. Средняя температура июля на уровне моря колеблется от 12 до 14 ℃. Зима продолжительная, но не очень холодная: средняя температура января во внутренних районах −13 ℃. Годовая сумма осадков — 350—400 мм.Кольский полуостров принадлежит к числу немногих провинций с высотной зональностью ландшафтов. Низменности и котловины заняты болотами с торфяно-глеевыми почвами и разреженными ельниками с примесью березы и с сосняками на глеево-подзолистых почвах. В недрах Кольского полуострова заключены разнообразные минеральные богатства. Среди них на первом месте стоят хибинские апатиты; большое значение имеют редкие металлы и строительные материалы.

Слайд 392. Карельская тайга. Карелия относится к Балтийскому щиту и представляет

собой область ледникового сноса. Максимальные высоты сосредоточены на северо-западе провинции

(600—657 м). На востоке у Белого моря протягивается широкая полоса низменного побережья. Кристаллический щит опускается к Беломорской низменности крутым тектоническим уступом, образующим кряж Ветреный Пояс. Рельеф Карелии образовался в результате длительной денудации древних гранитов, гнейсов, кварцитов, зависит от тектоники и литологии горных пород. Преобладают денудационные равнины, возникшие в местах развития гранитов и гнейсов. На северном берегу Онежского озера и в некоторых других районах Центральной и Северной Карелии прекрасно выражен сельговый тип рельефа: возвышенности, вытянутые преимущественно в северо-западном направлении, чередуются с заболоченными понижениями. В Карелии возрастает роль ледниково-аккумулятивного рельефа. Очень распространены озы - узкие гряды высотой до 20 м (иногда до 50—60 м) при ширине подошвы несколько десятков метров, длине от 1 до 15 км и лишь в виде исключения — до 60 км. В котловинах масса озер тектонического и ледникового происхождения. На реках встречаются пороги, иногда водопады. Большой известностью пользуются водопады Кивач и Гирвас на реке Суне. Климат провинции несколько теплее, чем на Кольском полуострове. Зима не очень суровая: средняя температура января от —8 до — 12 ℃. Лето теплее, чем на Кольском полуострове, но все же прохладное и короткое. Средняя температура июля даже на юге провинции не превышает 17 ℃. Положение Карелии на западе СССР обусловливает обеспеченность ее атмосферными осадками (около 500 мм). Около 87 % ее территории занято лесами и до 30 % — болотами и заболоченными землями. В лесах преобладает сосна. В зональном отношении провинция относится к северной и типичной тайге. В ней нет пихты и лиственницы, сибирская ель встречается лишь на крайнем востоке территории. Отсутствуют также и некоторые восточно-таежные виды животных, например бурундук, встречающийся на Русской равнине восточнее Северной Двины. В средней части провинции встречается северный олень, пасущийся по лишайниковым борам и моховым болотам.Слайд 403. Двинско-Мезенская тайга. Территория провинции заключена между Карелией на западе

и Тиманским кряжем на востоке, Белым морем на севере и

Северными Увалами на юге. Геологическую основу провинции образуют палеозойские породы (карбоновые — на западе, пермские — в центре и на востоке). Поверхность имеет вид низменной равнины, полого наклоненной на северо-запад, в сторону Белого моря. Равнина расчленена широкими и древними (доледниковыми) ложбинами, по которым протекают многоводные реки — Северная Двина, Мезень, к их многочисленные притоки. В северо-западной части двинско-мезенской тайги наблюдаются свежие следы Валдайского ледника: холмистые конечноморенные гряды, озера, зандровые поля. В юго-восточной части провинции ледниковые формы рельефа размыты, а водоразделы сильно уплощены. На Онежско-Двинском водоразделе и Кулойском плато в карбонатных и гипсовых породах палеозоя развиты карстовые провалы, известны крупные пещеры. Гипсовая пещера Ленинградская на Кулойском плато имеет длину более 3 км. Провинция лежит примерно на одной широте с Карелией, но восточнее, поэтому климат ее более континентальный: средняя температура января от −12 ° на западе до −16 ℃ на востоке, средняя температура июля от 13° на севере до 18 ℃ на юго-западе. Атмосферных осадков выпадает много - более 500 мм, т. е. значительно больше величины испаряемости. В условиях равнинного рельефа это вызывает сильную заболоченность территории, преобладание в почвенном покрове подзолисто-болотных и глеево-подзолистых почв. Север Двинско-Мезенской равнины одет северной тайгой, а юг — средней. Главная лесообразующая порода — ель; сосна распространена в виде изолированных массивов на песчаных почвах. Наблюдается примесь сибирских хвойных пород: лиственницы Сукачева, а на юго-востоке — пихты. В юго-западной трети провинции распространена южная тайга с значительной примесью в древостое широколиственных пород. На Ордовикском плато в девонских известняках много карстовых воронок.Слайд 414. Тиманская тайга. Тиманский кряж представляет собой тектоническое поднятие сравнительно

молодого — байкальского — полупогребенного складчатого основания Русской платформы. В

центральной части кряжа на поверхность выходят рифейские (верхнепротерозойские) метаморфические породы, к западу и востоку от них развиты отложения палеозоя и мезозоя. Орографически кряж состоит из нескольких (на севере до четырех) параллельно вытянутых со ступенчатыми склонами гряд с плоскими, нередко заболоченными вершинными поверхностями. Высшая точка кряжа — возвышенность Четласский Камень на водоразделе рек Мезени и Пижмы— поднимается на высоту 471 м. В местах близкого залегания плотных коренных пород развиты щебенчатые почвы. Особенно много их на Четласском Камне. Сравнительно плодородны дерново-карбонатные почвы, приуроченные к известнякам. В климатическом отношении Тиманский кряж выделяется повышенным увлажнением (более 600 мм осадков в год на западных склонах) и невысокими летними температурами воздуха, постепенно нарастающими с севера на юг (средняя температура июля от 13 до 15 ℃). На севере провинции Тиманский кряж покрыт еловым редколесьем, средняя и южная его части — зеленомошными ельниками с примесью пихты. Из лесообразующих пород значительную роль играет также лиственница Сукачева.Слайд 425. Печорская провинция лежит в подзоне северной тайги, лишь крайний

юг ее попадает в среднюю тайгу. В растительном покрове преобладают

разреженные еловые и сосновые леса. В составе древостоя обычны сибирские хвойные: кедр, пихта, лиственница. Обычно леса заболочены. Под ними развиваются глеево-подзолистые почвы. Лишь на придолинных участках и на склонах холмов растут не заболоченные ельники. В северной части достаточно широко распространены первичные березняки, в значительной мере также заболоченные. В провинции очень много болот. Преобладают бугристые, а в южной части — сфагновые грядово-мочажинные. Вдоль рек развиты пойменные луга с высоким травостоем. В тайге обитают европейские и сибирские виды животных.Провинция богата месторождениями нефти и газа. Население тайги занимается пушным промыслом.

Слайд 436. Тайга Северных Увалов. Северные Увалы — невысокая возвышенность на

водоразделе бассейна Северной Двины и Волги. Абсолютные отметки Увалов —

200—250 м и лишь на западе местами — до 293 м. Рельеф Северных Увалов отличается мягкостью очертаний, сглаженностью форм. Преобладают слабоволнистые, увалистые равнины, местами хорошо дренированные, а иногда переходящие в обширные водораздельные болота. Сложены Северные Увалы рыхлыми мезозойскими породами, которые покоятся на более древних и плотных пермских отложениях. Северные Увалы — не просто эрозионный водораздел, а тектонически обусловленная возвышенность. Положение ее совпадает с осью Московской синеклизы. Северные Увалы перекрывались Днепровским ледником, моренные отложения которого достигают значительной мощности и почти полностью скрывают коренные породы. Ледниковые формы рельефа размыты, очень мало сохранилось моренных озер. Здесь проходила юго-восточная граница Московского оледенения.Лето в тайге Северных Увалов короткое, прохладное и влажное. Средняя температура июля 17—18 ℃, осадков выпадает 550—600 мм в год, что намного больше величины испаряемости. Однако территория провинции сравнительно хорошо дренируется, чему способствует ее возвышенное положение, поэтому заболоченность почв невелика. Наиболее распространены типичные сильноподзолистые почвы. Леса до настоящего времени покрывают большую часть провинции. На первом месте среди лесообразующих пород стоит ель, присутствуют также пихта и лиственница. Во многих местах хвойные леса вырублены и их сменили светлые березняки и осинники. В отличие от предыдущих провинций на Северных Увалах, в особенности на юго-западе, заметную роль играет земледелие. В посевах преобладают рожь, овес, картофель, из технических культур — лен. Животноводство имеет молочное направление.Слайд 447. Тайга Низменного Заволжья. Территория Низменного таежного Заволжья расположена между

Северными Увалами и Волгой к западу от Вятского Увала. Это

низменная равнина с абсолютными отметками на севере не более 180 м, а на юге, у уреза воды в Волге, 50 - 80 м. Формирование ее происходило в доледниковое время. В эпоху Днепровского оледенения здесь существовал приледниковый водоем. Вследствие этого большая часть низменности покрыта водно-ледниковыми песками, переходящими на юге в речные пески волжских надпойменных террас. Климат лесного Низменного Заволжья определяется его положением на границе с лесостепью. Средняя температура июля 18—19 ℃, годовая сумма осадков на юге провинции (550— 500 мм) приближается к величине испаряемости. Преобладание песков в подпочве обусловливает легкий механический состав почв. Помимо подзолистых почв и подзолов распространены также дерново-подзолистые, приуроченные к супесям и суглинкам. Пески на громадных пространствах покрыты сосной, на суглинистых почвах встречается ель, к которой местами присоединяется пихта. Леса относятся к типу южно-таежных и смешанных. Плотность населения и распаханность территории в лесном Низменном Заволжье сравнительно невелики. Важное экономическое значение имеет заготовка древесины и ее переработка.Слайд 458. Тайга Высокого Заволжья. В отличие от южной тайги Низменного

Заволжья эта провинция характеризуется возвышенным, сильно расчлененным рельефом. На западе

провинции с севера на юг вытянут Вятский Увал — ясно выраженный тектонический вал. Вследствие глубокого эрозионного расчленения и широкого распространения карстовых процессов рельеф возвышенности очень живописен. Во многих местах встречаются довольно крупные провальные озера. Абсолютные отметки Увала не превышают 284 м. На водоразделах северной части провинции встречаются пуги — останцовые холмы и гряды высотой до 40—50 м, сложенные галькой, гравием и песком. Они образуются в результате выветривания верхнепермских пород и размыва морены Днепровского ледника, перекрывавшего крайний север Верхнекамской возвышенности.Подзолистые и подзолисто-болотные почвы свойственны только крайнему северу провинции со среднетаежными лесами. На остальной территории под елово-пихтовыми лесами распространены дерново-подзолистые и серые лесные почвы. На юге провинции обычны разнообразные по составу широколиственные леса.

Сравнительно плодородные почвы и теплое лето (средняя температура июля 18—19 ℃) издавна привлекали человека. Многие населенные пункты провинции были основаны в XV—XVI в. и даже раньше. Возвышенный рельеф, суглинистые бесструктурные почвы, длительный период хозяйственного освоения — все это явилось причиной необычно сильного для лесной зоны проявления в провинции эрозионных процессов. Кроме древних балок здесь много молодых оврагов, обширны площади смытых почв.

На юге провинции, в районе слияния рек Волги и Камы, две лесные рощи — Раифская и Сараловская — вошли в государственный Волжско-Камский заповедник. Особенно интересен Раифский лес, в котором встречаются старые елово-пихтовые рощи, сосновые боры и дубравы. В посевах провинции преобладают серые хлеба, картофель, лен-долгунец, на юге значительна роль гороха и гречихи.

Слайд 46Зона смешанных и широколиственных лесов расположена в западной части равнины между

тайгой и лесостепью и простирается от западных границ России до

впадения Оки в Волгу. Для зоны характерен мягкий, умеренно теплый климат. В рельефе наблюдается сочетание возвышенностей (в 200 м и более) и низменностей. Пластовые равнины перекрыты моренными, озерно-аллювиальными, флювиогляциальными и лессовыми породами. В пределах зоны в условиях умеренно влажного и умеренно теплого атлантико-континентального климата формируются дерново-подзолистые и серые лесные почвы. Здесь начинаются крупные многоводные реки Восточно-Европейской равнины — Волга, Днепр, Западная Двина и др. Подземные воды залегают близко к поверхности. Это способствует при расчлененном рельефе, глинисто-песчаных отложениях и достаточном увлажнении развитию болот и озер. Климат зоны благоприятствует произрастанию хвойных древесных пород вместе с широколиственными. В зависимости от условий рельефа и степени увлажнения формируются также луга и болота. Европейские хвойно-широколиственные леса неоднородны. Из широколиственных пород в зоне распространены липа, ясень, вяз, дуб. По мере движения на восток в связи с увеличением континентальности климата южная граница зоны значительно смещается к северу, возрастает роль ели и пихты, в то время как роль широколиственных пород уменьшается. Наиболее широкое распространение из широколиственных пород в зоне имеет липа, которая образует в смешанных лесах второй ярус. В них хорошо развит подлесок с преобладанием лещины, жимолости, бересклета. В травяном покрове таежные представители — кислица, майник — сочетаются с элементами дубрав, среди которых значительна роль сныти, копытня, ясменника и др. Природные комплексы зоны изменяются к югу, так как климат становится более теплым, количество осадков приближается к испаряемости, господство переходит к широколиственным породам, хвойные деревья становятся редкими. В этих лесах основная роль принадлежит липе и дубу. В зоне смешанных лесов выделяют шесть провинций.Слайд 471. Приморская провинция смешанных лесов. К этой провинции относится территория

Калининградской области, запад Псковской и Новгородской областей, побережье Ленинградской области.

Рельеф равнины сложный: заболоченные низины (чаще всего прежние днища приледниковых водоемов) чередуются с хорошо очерченными возвышенностями до 200 м высоты и более. В провинции прекрасно выражены аккумулятивные формы рельефа последнего (Валдайского) ледника. Живописные конечно-моренные гряды постоянно чередуются с однообразными песчаными (зандровыми) равнинами. Поверхность усеяна множеством небольших по площади озер моренного происхождения, интенсивно зарастающих озерно-болотной растительностью. Крупнейшие озера провинции — Чудское и Псковское — лежат в заболоченных котловинах и очень мелководны. С северо-запада территория провинции омывается Балтийским морем, образующим здесь заливы — Финский, Куршский и Вислинский. Они мелководны, сильно опреснены, а Куршский и Вислинский отгорожены от моря песчаными косами. Приморским и крайним западным положением провинции определяется ее влажный умеренный климат. Лето прохладное (средняя температура июля 17—18℃) и влажное. Зима теплая, средняя температура января на западе от −3 до −5 ℃. Снежный покров из-за частых оттепелей неустойчивый и маломощный, продолжительность его на западе провинции около трех месяцев. Осадков выпадает много — от 600 до 800 мм.Смешанные леса провинции обогащены западными видами. В западных районах известны граб, тис, плющ, а на крайнем западе Калининградской области — бук. Почвы дерново-подзолистые, часто со значительным содержанием валунов, затрудняющих их распашку. Местами встречаются дерново-карбонатные почвы и буроземы. Значительная часть занята влажными лугами и пастбищами — прекрасной кормовой базой для распространенного здесь молочного животноводства. В Калининградской области на долю лугов и пастбищ приходится до 1/3 общей земельной площади. Исключительно большую роль в развитии сельского хозяйства играют осушительные работы, проводимые в широких масштабах. В Калининградской области есть участки польдеров. Дельтовая низменность реки Немана ограждена от Балтийского моря и разливов реки дамбой высотой 2—5 м.

Слайд 482. Валдайская провинция простирается от верхнего течения рек Ловати и

Западной Двины на северо-северо-восток до Онежского озера. Она состоит из

возвышенностей Валдайской (341 м), Тихвинской (280 м) и Вепсовской (304 м), разделенных понижениями высотой около 100 м над уровнем моря. На западе возвышенности круто обрываются живописным Валдайско-Онежским уступом (до 150-200 м) к Приильменской низменности. На востоке возвышенности постепенно переходят в прилегающие низменные равнины. Провинция расположена на западном крыле московской синеклизы, поэтому толща осадочных пород, слагающих чехол, залегает моноклинально. Провинция расположена в краевой части валдайского оледенения, поэтому в ее пределах распространен хорошо сохранившийся ледниково-аккумулятивный холмисто-моренный рельеф с конечно-моренными грядами (Торжокская, Вышневолоцкая, Лесная и др.) и многочисленными моренными озерами по котловинам (Селигер, Волго, Валдайское, Вельё и др.). Эту полосу молодых живописных ландшафтов называют Поозерьем. Залегающие под мореной карбонатные породы обусловливают развитие карстовых форм рельефа там, где мощность четвертичных отложений невелика. Климат провинции влажный с прохладным летом. Средняя температура июля составляет всего 16°С. Зима умеренно холодная. Средняя температура января -9...-10°С. Часто приходящие сюда циклоны вызывают оттепели. Годовая сумма осадков более 800 мм, что является максимальным для Русской равнины. Максимум приходится на лето. Для провинции характерна пестрота почвенно-растительного покрова, что обусловлено частой сменой почвообразующих пород и форм рельефа. Моренные холмы и гряды покрыты широколиственно-еловыми лесами на дерново-подзолистых и подзолистых почвах. На зандровых равнинах, приозерных песках и песчаных холмах преобладают сосновые леса. На известняках, доломитах и карбонатной морене распространены темноцветные перегнойно-карбонатные почвы, на которых произрастают елово-широколиственные леса с господством дуба, с липой, ясенем и ильмом во втором ярусе. Среди лесов разбросаны сырые луга и сосново-сфагновые низинные травяные и выпуклые грядово-мочажинные болота с морошкой и клюквой.Слайд 493. Мещерская провинция расположена между реками Клязьмой и Окой. На

севере она ограничена склонами Смоленско-Московской возвышенности, на востоке — Окско-Цнинским

валом. Типичный ландшафт Мещеры — полого-волнистая аллювиально-зандровая лесная равнина высотой 80-150 м над уровнем моря с озерами и болотами. Такой тип ландшафта называют полесьем. Ландшафты полесий сформировались у края плейстоценового ледникового покрова, в понижениях доледникового рельефа, по которым происходил сток талых ледниковых вод. Здесь же сохранились возвышенные останцы или "лессовые острова" — ополья. В центральной части Мещеры протягивается низина с торфяниками и озерами (Святое, Великое и др.). Вокруг нее тянутся широкие полосы песчаных равнин с дюнами. Реки текут медленно в плоских заболоченных низинах и слабо дренируют их. Климат Мещеры умеренно влажный с холодной снежной и продолжительной зимой. Средняя температура января -11...-12°С. Снег лежит до 150-160 дней при максимальной высоте снежного покрова 50-55 см. Зимние типы погод неустойчивые — с морозами и оттепелями. Лето теплое с максимумом осадков. Средняя температура июля 18,5-19°С. Годовое количество осадков (около 600 мм) превышает испаряемость, поэтому территория избыточно увлажнена. Основная площадь Мещеры покрыта сосновыми лесами, местами с примесью дуба и болотами. Реже встречаются ельники и березняки. Под лесами на песках и песчано-глинистых отложениях сформировались дерново-подзолистые и дерново-подзолисто-глеевые почвы. На песчаных валах, холмах и дюнах распространены светлые боры; на моренных останцах растут смешанные леса из ели, дуба и липы, с подлеском из орешника и густым травяным покровом из сныти, копытня, ландыша; на поймах встречаются влажные дубовые леса. Болота занимают около 35% поверхности Мещеры. Основные типы болот — низинные и переходные. Верховые болота встречаются реже, но образуют крупные массивы и содержат мощные торфяные пласты (до 8 м) высокого качества. На Мещерском торфе работает Шатурская тепловая электростанция.Слайд 50Среднерусская провинция смешанных лесов – возвышенная, расчлененная территория, занятая Среднерусской

возвышенностью, которая на широте Москвы сильно расширяется, образуя два выступа

— на запад в сторону Смоленска и на восток по направлению к Дмитрову. Эта расширенная часть Среднерусской возвышенности получила название Смоленско-Московской возвышенности. Максимальная высота Среднерусской возвышенности 320 м (к северо-западу от Вязьмы). В строении возвышенностей принимают участие девонские и каменноугольные известняки, на востоке скрытые под песчано-глинистой толщей юры и мела. Близость к поверхности известняков вызывает карстовые явления, а юрских глин — оползни. На севере развит холмисто-озерный тип местности, на юге широко распространен тип вторичных моренных равнин. Климат более континентальный, с более суровой и снежной зимой, чем в трех предыдущих провинциях зоны. В растительном покрове преобладают ельники высокого бонитета, на юге усиливается роль широколиственных пород. В дубравах выпадают многие западные виды, в их числе граб. По южным склонам в глубь провинции проникают степные элементы. Остров «доисторической» лесостепи известен, например, к юго-востоку от Москвы на правом берегу реки Пахры. На территории провинции расположена Москва с широкой густо заселенной пригородной зоной. На левобережье Оки – Приокско-террасный заповедник с зубровым питомником.Слайд 51В пределах лесостепной зоны выделяются пять провинций.

1.Среднерусская провинция расположена на

одноименной возвышенности в самой западной части зоны. Северная граница провинции

проходит примерно по субширотному отрезку Оки. Возвышенность сформировалась в пределах Воронежской антеклизы, для которой характерны поднятия на протяжении длительной истории геологического развития, включая современную эпоху. Чуть южнее широты Курска — Воронежа породы фундамента подходят ближе всего к поверхности (100-200 м). С докембрийскими кристаллическими породами (гнейсами и гранитами) связано крупнейшее месторождение железных руд Курской магнитной аномалии. К северу слои девона погружаются и на поверхность выходят известняки карбона, среди которых залегает глинисто-угленосная толща Подмосковного бассейна, относящаяся к нижнему карбону. С ней связаны месторождения бурого угля, а также осадочные железные руды. Из четвертичных отложений широко распространены бурые карбонатные лессовидные суглинки, а также красновато-бурые глины. Лессовидные суглинки на юге переходят в разновозрастные лессы. Мощность их различна. Густая речная сеть провинции расчленяет ее поверхность во всех направлениях. Почти в центре берет начало Ока и направляется к северу с многочисленными притоками (Жиздра, Зуша, Упа, Таруса). По восточной окраине возвышенности протекает Дон и принимает воды Красивой Мечи, Сосны, Северского Донца с Осколом. В Среднерусской провинции господствуют серые лесные почвы, а также черноземы, выщелоченные и оподзоленные. Растительность провинции очень сильно изменена человеком. До вмешательства человека почти всю северо-западную часть возвышенности покрывали дубравы. Ныне остались лишь небольшие массивы лесов (Тульские засеки). В юго-западной части возвышенности, на реке Ворскла, сохранились вековые дубравы.Слайд 522.Провинция Донецкого кряжа представляет волнистое плато с отметками до 367

м, сложенное смятыми в складки палеозойскими породами. К отложениям карбона

приурочены мощные залежи каменного угля (Донецкий бассейн). Рельеф сильно расчлененный, с густой сетью оврагов и балок. Преобладает ландшафт южной лесостепи на обыкновенных черноземах, в центре плато развита типичная лесостепь. Провинция выделяется высокой плотностью населения, скоплением крупных промышленных городов и рабочих поселков. Сельское хозяйство имеет пригородное направление.Слайд 533.Провинция Окско-Донской равнины имеет спокойный, равнинный рельеф с абсолютными отметками

водоразделов около 160-180 м. В неглубоких долинах рек развиты широкие

надпойменные террасы, часть которых занята крупными массивами сосновых боров. На плоских водоразделах прекрасно выражен плакорный тип местности, перемежающийся с междуречным недренированным.Специфические урочища провинции – западинные осиновые кусты – густые заросли осины с пепельной ивой (Salix cinerea) на опушке. Исследования Ф.Н. Милькова показали, что осиновые кусты Окско-Донской равнины вследствие ее прогрессирующего эрозионного расчленения и понижения уровня грунтовых вод находятся в стадии деградации. Многие из осиновых кустов оказываются последними остатками крупных лесных массивов, вырубленных человеком.

Слайд 544. Провинция Приволжской возвышенности – расчлененное эрозией асимметричное плато, круто

опускающееся в сторону Волги. Максимальные отметки находятся на Жигулевском кряже

– до 375 м над уровнем моря. В формировании рельефа возвышенности значительная роль принадлежит тектонике. Плакорный тип местности хорошо развит только в западной, пониженной части провинции; местами встречаются участки останцово-водораздельного типа местности; склоновый тип местности по высокому правобережью Волги осложнен крупными оползнями. Ландшафтную особенность провинции составляет широкое распространение песков в качестве подпочв не только по долинам рек, но и на высоких водоразделах, где они имеют древний (палеогеновый) возраст. Песчаные и супесчаные почвы в сочетании с возвышенным, расчлененным рельефом обусловили относительно большую лесистость провинции. Например, в Пензенской области она превышает 20% в Ульяновской области – 26%.Слайд 555. Заволжская провинция включает в себя лесостепь Низменного и Высокого

Заволжья. В центре Высокого Заволжья поднимается Бугульминско-Белебеевская возвышенность, плоские водоразделы

которой лежат на высоте 350-450 м (до 481 м к юго-западу от Стерлитамака). Отсутствие сплошного покрова рыхлых лёссовидных наносов препятствует в Высоком Заволжье развитию оврагов. Довольно широко распространены в провинции склоновый и останцово-водораздельный типы местности. Крутые склоны шиханов и сыртов со смытыми почвами одеты каменистыми кустарниковыми степями. В ряде мест, особенно на востоке провинции, энергично протекают карстовые процессы. В дубравах отсутствуют многие западные виды, в частности нет ясеня. В районе Белебея имеется остров березовой лесостепи, лишенной дубрав. Из-за суровой зимы садоводство развито в незначительной степени.Слайд 56Степная зона простирается от южной границы лесостепной зоны до Кумо-Манычской впадины

на юге. Наибольшей ширины она достигает на 42° в.д. К

востоку она становится уже и резко смещается к северу. Степная зона расположена на южных эрозионно-аккумулятивных лессовых равнинах.1. Нижнедонская степная провинция. Территория провинции слагается из южных пониженных частей Среднерусской, Калачской и Приволжской возвышенностей и низменного Придонья с Сальскими степями. Все три возвышенности не достигают большой высоты: максимальные отметки водоразделов — 200—250 м. Сложены возвышенности меловыми и палеогеновыми отложениями с участием писчего мела. Реки врезаны глубоко, многочисленны овраги и балки. Через всю провинцию тянется, образуя гигантскую дугу, долина Дона. По левобережью на нижних надпойменных террасах почти непрерывной полосой, то суживающейся, то сильно расширяющейся, следует полоса Донских песков. На самом юге провинции, между Доном и Ергенями, расстилается плоская низменная равнина, орошаемая рекой Сал. Сальские степи поражают исключительным однообразием, монотонностью водоразделов, лежащих на высоте всего около 100—120 м. Зима в провинции суровая, средняя температура января от − 5° на юго-западе до −11 ℃ на северо-востоке. Продолжительность залегания снежного покрова увеличивается в том же направлении от 40 до 100 дней и более. Годовая сумма осадков на юго-востоке провинции всего 300—250 мм. Лето жаркое. Естественная растительность сохранилась в провинции лишь на отдельных участках.

Слайд 572. Провинция степного Низменного Заволжья. Степная провинция Низменного Заволжья (как

и его лесостепь) лежит в области тектонического погружения между Приволжской

возвышенностью и Общим Сыртом, а ее западная часть совпадает с древней долиной Волги. За полосой волжских террас, начиная с пологого коренного склона, повсюду распространены засоленные сыртовые глины. Рек в провинции мало. Общая черта их — исключительная маловодность, причем многие реки летом пересыхают полностью. Это прямое следствие континентального, чисто степного климата. Небольшая высота над уровнем моря и соседство с полупустынями Казахстана делают лето знойным, неблагоприятным для растительности из-за частых засух и суховеев. В июле в среднем бывает 7 дней с суховейной погодой. Провинция очень бедна лесами. Здесь нет не только водораздельных, но и байрачных лесов. Зональный почвенно-растительный покров образован разнотравно-типчаково-ковыльными степями на обыкновенных и южных черноземах и типчаково-ковыльными степями на темно-каштановых почвах. Широко распространены солонцеватые почвы.Слайд 583. Степная провинция Высокого Заволжья. Провинция занимает южные и юго-восточные

склоны Общего Сырта и Предуральское плато, расположенное к югу от

реки Урал. Абсолютные отметки нарастают в восточном направлении, достигая в Предуралье 300—400 м и более. Рельеф провинции типично сыртовый, состоящий из сравнительно узких асимметричных сыртов и очень широких речных долин. Многие долины рек и сырты тектонического происхождения.Положение провинции на южных и юго-восточных склонах Общего Сырта усиливает континентальность и сухость климата. Зима холодная: средняя температура января опускается на востоке до — 15 ℃. Несмотря на возвышенный рельеф осадков всего 300— 350 мм в год. Близость с полупустынями Казахстана сказывается в крайней неустойчивости увлажнения, частой повторяемости засух и суховеев.

На крутых склонах сыртов и шиханов формируются группировки кустарниковой и каменистой степи. Этим Высокое Заволжье резко отличается от Низменного. На западе, в области развития рыхлых мезокайнозойских пород, по сыртам разбросаны дубово-березовые колки. Восточнее меридиана Переволоцкого в местах господства пермо-триасовых и пермских красноцветных пород сырты безлесны. Очень мало и байрачных лесов.

Из полезных ископаемых провинции выделяется месторождение природного газа в районе Оренбурга.

Слайд 59Полупустынная и пустынная зоны в пределах России расположены в юго-западной части

Прикаспийской низменности и на возвышенности Ергени. Они примыкают к побережью

Каспийского моря, смыкаются с полупустынями и пустынями Казахстана на востоке и Восточного Предкавказья на юго-западе. Аридные ландшафты Прикаспия начали формироваться на низменных морских равнинах после отступания Хвалынского моря около 20 тыс. лет назад. В этой зоне можно выделить две ландшафтные провинции: Ергени и Прикаспия.Слайд 601. Полупустынная провинция Ергенинской возвышенности. Ергени — невысокое асимметричное плато,

южное продолжение Приволжской возвышенности. Максимальная отметка (221 м) расположена к

западу от Элисты. Пологий западный склон плато расчленен длинными, неглубокими балками; восточный склон, обращенный в сторону Прикаспийской низменности, крут, обрывист и тоже изрезан балками но глубокими и короткими. По балкам имеются выходы ключей и остатки байрачных лесов. Грунтовые воды залегают на большой глубине (свыше 20 м) и сильно минерализованы. Коренные породы Ергеней — известняки, песчаники и глины палеогена и неогена — различны по плотности. Их чередование обусловливает террасированность склонов. Возникновение плато связывают с проявлением тектоники (Ергенинская флексура).Ергени расположены на западе зоны, поэтому климат их, в отличие от других районов полупустынь, менее суровый: средняя температура января колеблется от −6 до −10 ℃. Снежный покров маломощный (от 20 до 10 см) и неустойчивый. Осадков выпадает сравнительно много — около 300 мм в год.

Ергени — северная полупустыня: светло-каштановые почвы характерны только для восточной части плато, на западе они встречаются в комплексе с темно-каштановыми. В травостое полынно-злаковых степей велика роль степных злаков, а из полыней преобладает белая. Под влиянием неумеренной пастьбы скота в полынно-злаковых степях Ергеней происходит усиление пустынных элементов, в частности черной и белой полыней. Подавляющая часть провинции используется в качестве пастбищ. После создания Волго-Донского судоходного канала возросла роль орошаемого земледелия.

Слайд 612. Провинция Прикаспийской полупустыни. Эта провинция занимает юго-западную окраину Общего

Сырта, Предуральское плато и север Прикаспийской низменности — глубокой тектонической

впадины с резкими проявлениями соляно-купольной тектоники. Низменность понижается в сторону Каспийского моря, абсолютные отметки ее на юге близки к нулю. Еще в четвертичное время территория провинции дважды (во время бакинской и хвалынской трансгрессий) затоплялась водами Каспия до абсолютной высоты около 50 м. Несмотря на незначительную высоту, рельеф низменности нельзя назвать однообразным. Поверхность ее рассекают маловодные, пересыхающие летом реки, начинающиеся на южных склонах Общего Сырта и Предуральского плато (Малый Узень, Большой Узень, Кушум, Уил). Поэтому в провинции наблюдается чередование плоских водоразделов с широкими долинами рек и понижениями, занятыми лиманами и озерами (Эльтон, Баскунчак, Чалкар). Кое-где хорошо выражены в рельефе соляные купола. Самый значительный из них — гора Большое Богдо (150 м). Огромные, практически неисчерпаемые запасы соли содержатся в озерах Эльтон и Баскунчак, которые получают ее в растворе из расположенных рядом соляных куполов. Климат провинции континентальнее климата Ергеней. Средняя температура января опускается до −15 ℃, а мощность снежного покрова не превышает 30 см. Осадков на юго-востоке провинции выпадает всего лишь 200 мм. Светло-каштановые почвы Прикаспийской полупустыни в большинстве случаев солонцеватые, часто переходят в настоящие солонцы и солончаки. Полынно-типчаково-ковыльный травостой разрежен, часто он уступает место зарослям солянок. К зоне пустынь относится южная треть Прикаспийской низменности.Слайд 62Как подготовиться к контрольной по Русской равнине?