Разделы презентаций

- Разное

- Английский язык

- Астрономия

- Алгебра

- Биология

- География

- Геометрия

- Детские презентации

- Информатика

- История

- Литература

- Математика

- Медицина

- Менеджмент

- Музыка

- МХК

- Немецкий язык

- ОБЖ

- Обществознание

- Окружающий мир

- Педагогика

- Русский язык

- Технология

- Физика

- Философия

- Химия

- Шаблоны, картинки для презентаций

- Экология

- Экономика

- Юриспруденция

САЛЬМОНЕЛЛЕЗЫ

Содержание

- 1. САЛЬМОНЕЛЛЕЗЫ

- 2. S.Entericaвключены все сальмонеллы, являющиеся возбудителями заболеваний человека

- 3. Антигенная структураВ связи с тем, что по

- 4. их изучение положено в основу диагностической антигенной

- 5. Термостабильные О – Аг Выдерживают:-кипячение в течение

- 6. Термолабильный Н – антиген разрушается при температуре

- 7. Слайд 7

- 8. Слайд 8

- 9. Некоторые серовары сальмонелл имеют поверхностный К –

- 10. Брюшной тиф и паратифы – антропонозы.Источником инфекции

- 11. Факторы передачи: пищевые продукты (вода, молоко, сметана,

- 12. ФАКТОРЫ ПАТОГЕННОСТИ1. Адгезия и колонизация, факторы инвазии2.

- 13. У человека сальмонеллы могут вызывать две группы

- 14. По степени тяжести:ЛегкиеПо характеру они могут быть:циклическимирецидивирующимиСреднетяжелыеТяжелыенеосложненнымиосложненнымиИнкубационный период 9 -14 суток.

- 15. Адгезию к клеткам эпителияобеспечивают маннозочуствительные пили 1

- 16. в эпителиальные клетки ЖКТи проникают в базальную

- 17. Появление диареи обусловлено выработкой энтеротоксинов.-Термолабильный –LT токсин

- 18. В отличие от прочих сальмонелл возбудители тифа

- 19. Иммунитет после перенесенного заболевания напряженный и длительный.

- 20. острая кишечная зоонозная инфекция, вызываемая многочисленными сероварами

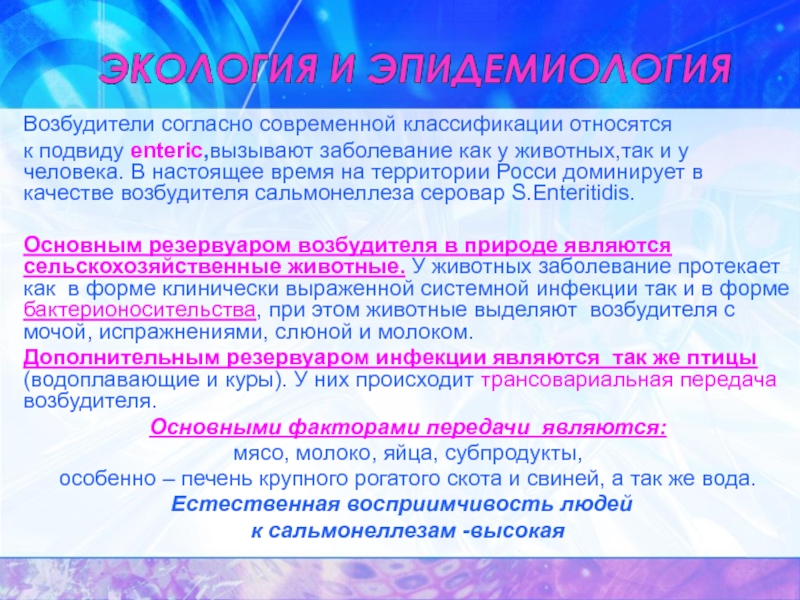

- 21. Возбудители согласно современной классификации относятся к подвиду

- 22. Заражение происходит алиментарным и водными путями. Заражающая

- 23. Заболевание протекает чаще в локальной форме гастроэнтерита, ведущий симптом – диарейный.

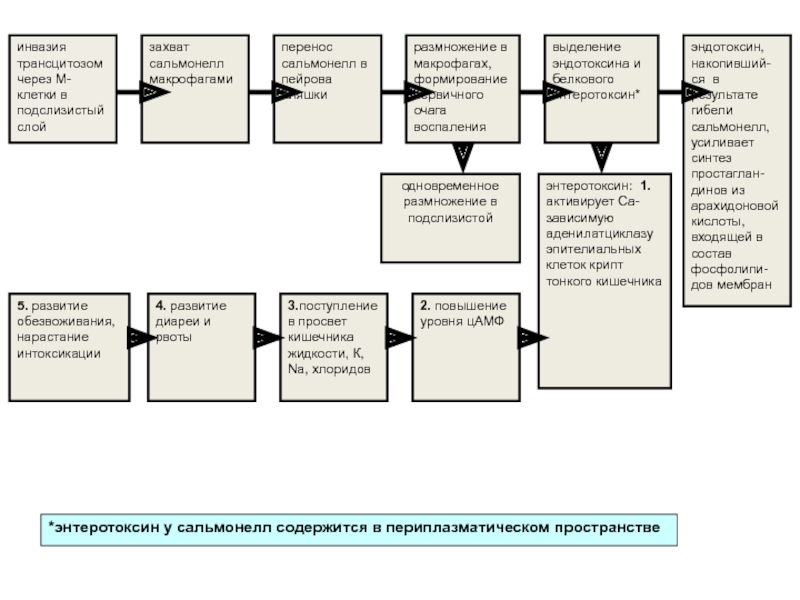

- 24. инвазиятрансцитозомчерез М-клетки в подслизистый слойзахват сальмонелл макрофагамиперенос

- 25. Ненапряженный, серовароспецифический , опосредованный секреторным Ig A,

- 26. Возбудителями нозокомиальных сальмонеллезов являются полиантибиотикорезистентные штаммы: S.

- 27. наличие криптичной плазмиды с характерной молекулярной массой;отсутствие типируемости типовыми бактериофагами;изменение биохимических свойств.

- 28. Источником инфекции и основным резервуаром возбудителей являются

- 29. Основной путь передачи инфекции – воздушно –

- 30. Материалом для исследования могут быть: испражнения, моча,

- 31. При брюшном тифе и паратифах кровь исследуют

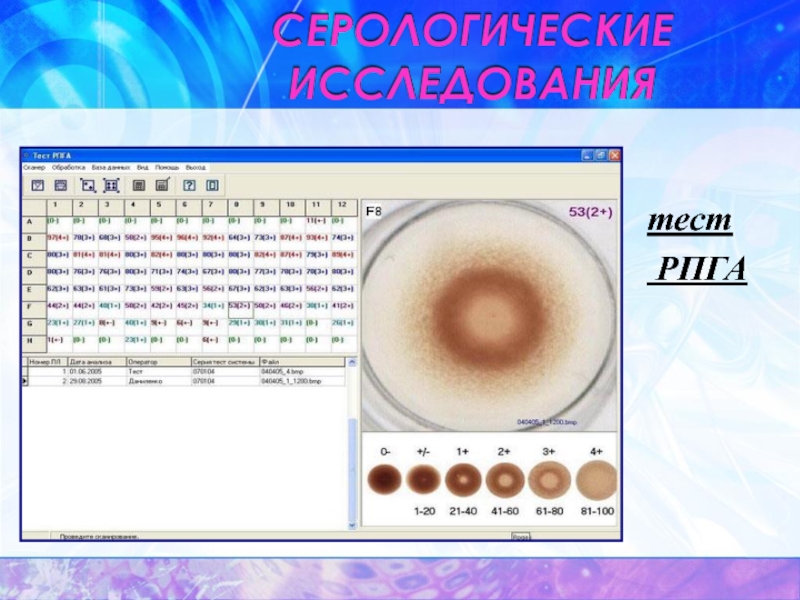

- 32. тест РПГА

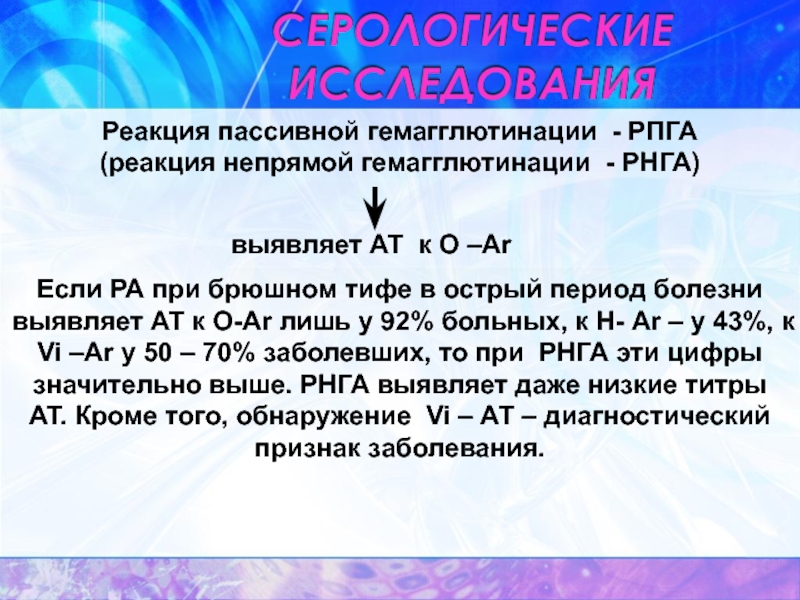

- 33. Реакция пассивной гемагглютинации - РПГА (реакция непрямой

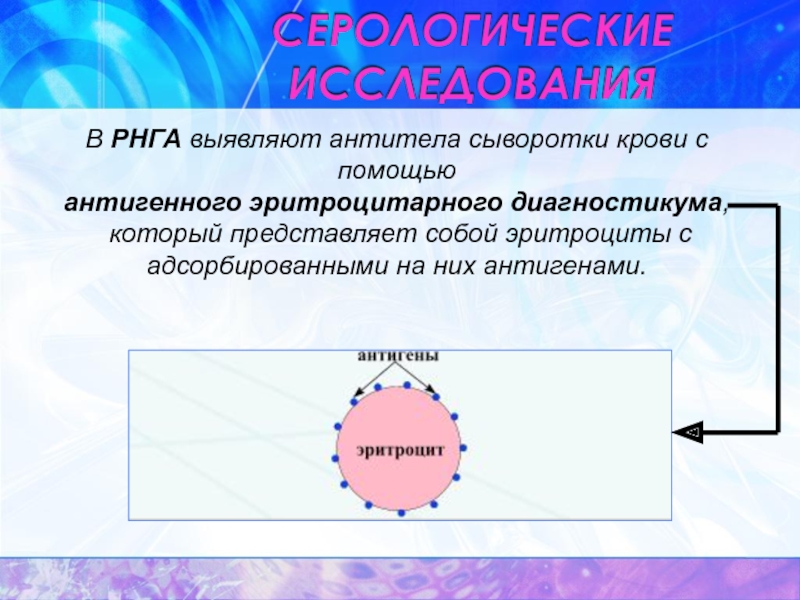

- 34. В РНГА выявляют антитела сыворотки крови с

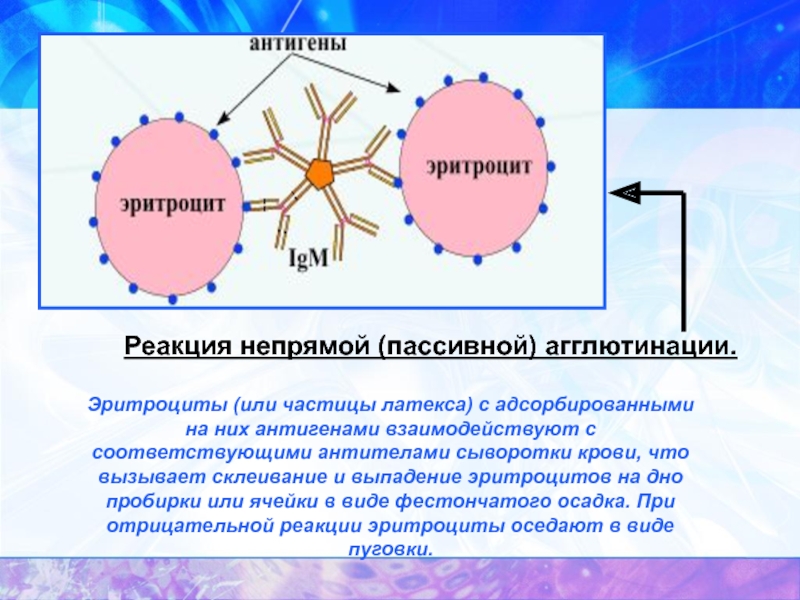

- 35. Реакция непрямой (пассивной) агглютинации. Эритроциты (или частицы

- 36. РПГА ставят в пластиковых планшетках или в

- 37. Реакция обратной непрямой гемагглютинации Иногда применяют антительный

- 38. -РЕАКЦИЯ КУМБСА на основе РНГА. Ставят ее

- 39. Иммунофлюоресцентные методы в диагностике сальмонеллезовДля экспресс-диагностики применят

- 40. Специфическая профилактика.Неспецифическая профилактикаСпецифическую иммунопрофилактику не проводят, но

- 41. Сальмонеллы отличает способность быстро развивать резистентность ко

- 42. Высокая химиорезистентность сальмонелл обусловлена наличием большого количества

- 43. Росту химиорезистентности сальмонелл к β – лактамам

- 44. Скачать презентанцию

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1

САЛЬМОНЕЛЛЕЗЫ

Тульский государственный университет

Кафедра «Санитарно-гигиенические

и профилактические дисциплины»

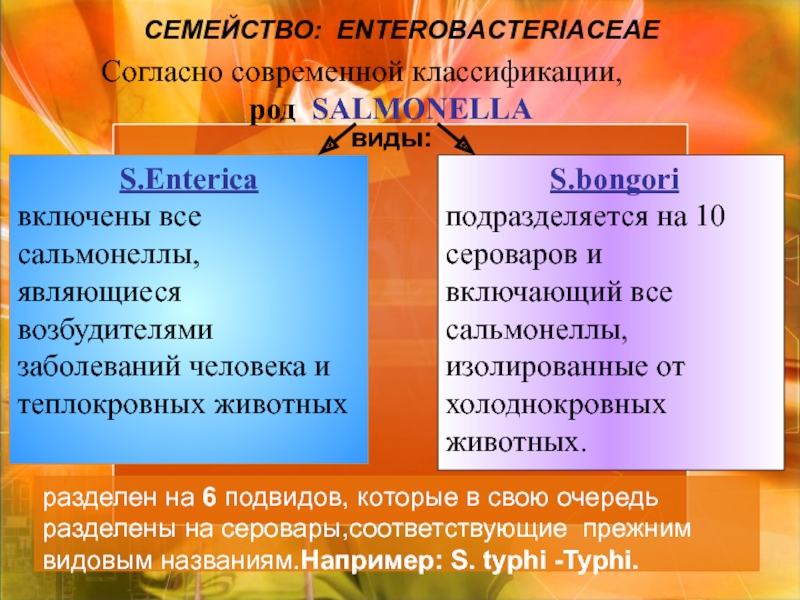

Слайд 2S.Enterica

включены все сальмонеллы, являющиеся возбудителями заболеваний человека и теплокровных животных

S.bongori

подразделяется на

10 сероваров и включающий все сальмонеллы, изолированные от холоднокровных животных.разделен на 6 подвидов, которые в свою очередь разделены на серовары,соответствующие прежним видовым названиям.Например: S. typhi -Typhi.

Согласно современной классификации,

род SALMONELLA

CЕМЕЙСТВО: ENTEROBACTERIACEAE

виды:

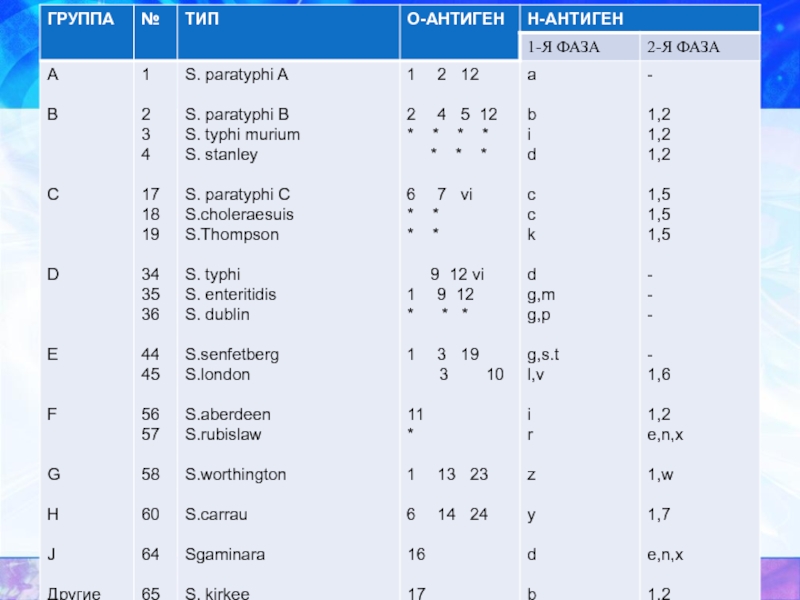

Слайд 3Антигенная структура

В связи с тем, что по биохимическим свойствам сальмонеллы

однотипны, их дифференциация внутри рода проводится

по антигенной структуре.

У сальмонелл

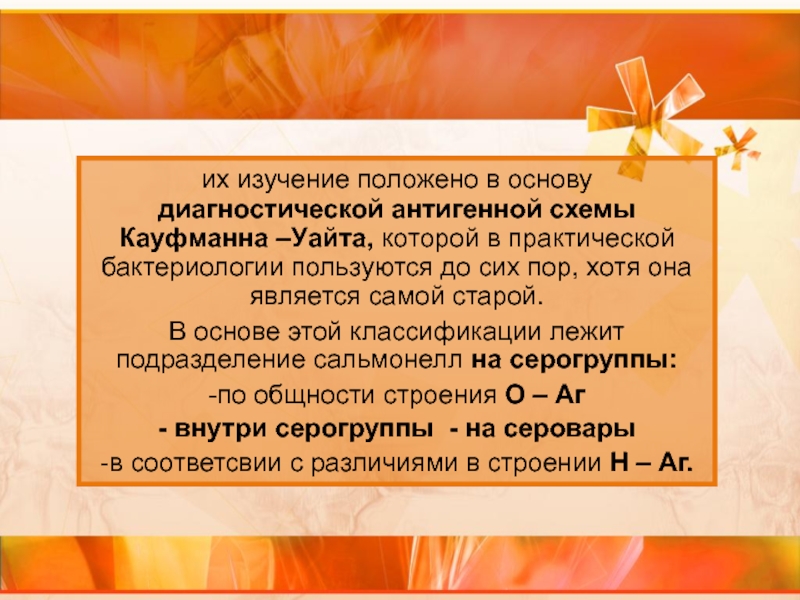

выделяют:Слайд 4их изучение положено в основу диагностической антигенной схемы Кауфманна –Уайта,

которой в практической бактериологии пользуются до сих пор, хотя она

является самой старой.В основе этой классификации лежит подразделение сальмонелл на серогруппы:

-по общности строения О – Аг

- внутри серогруппы - на серовары

-в соответсвии с различиями в строении Н – Аг.

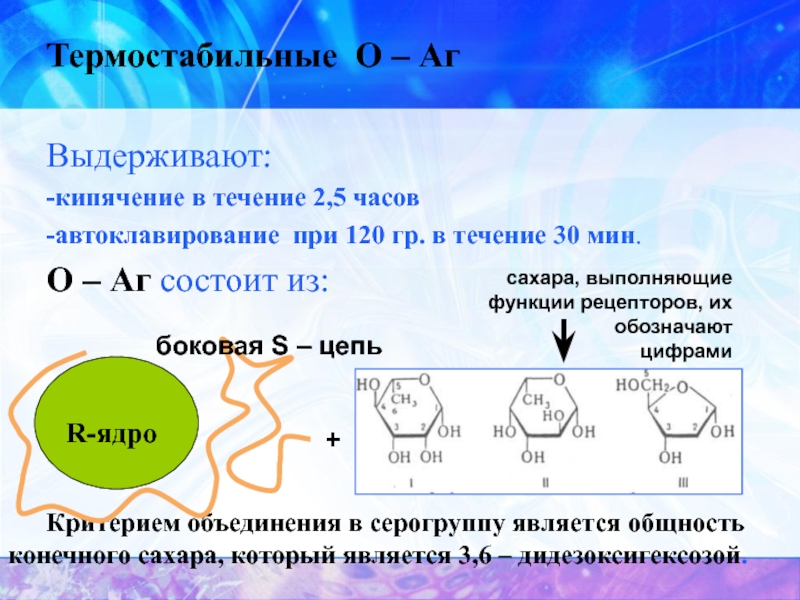

Слайд 5Термостабильные О – Аг

Выдерживают:

-кипячение в течение 2,5 часов

-автоклавирование

при 120 гр. в течение 30 мин.

О – Аг

состоит из: Критерием объединения в серогруппу является общность конечного сахара, который является 3,6 – дидезоксигексозой.

R-ядро

боковая S – цепь

+

сахара, выполняющие

функции рецепторов, их обозначают

цифрами

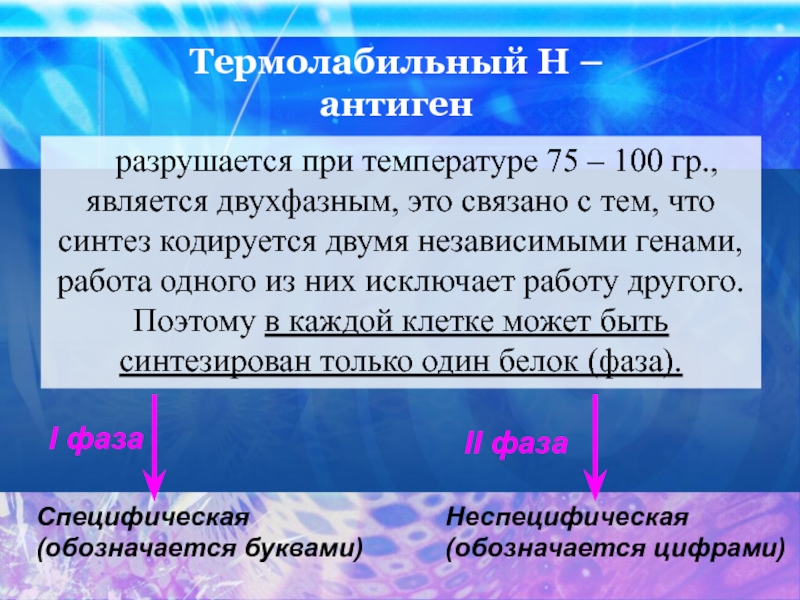

Слайд 6Термолабильный Н – антиген

разрушается при температуре 75 – 100

гр., является двухфазным, это связано с тем, что синтез кодируется

двумя независимыми генами, работа одного из них исключает работу другого. Поэтому в каждой клетке может быть синтезирован только один белок (фаза).Специфическая

(обозначается буквами)

Неспецифическая

(обозначается цифрами)

I фаза

II фаза

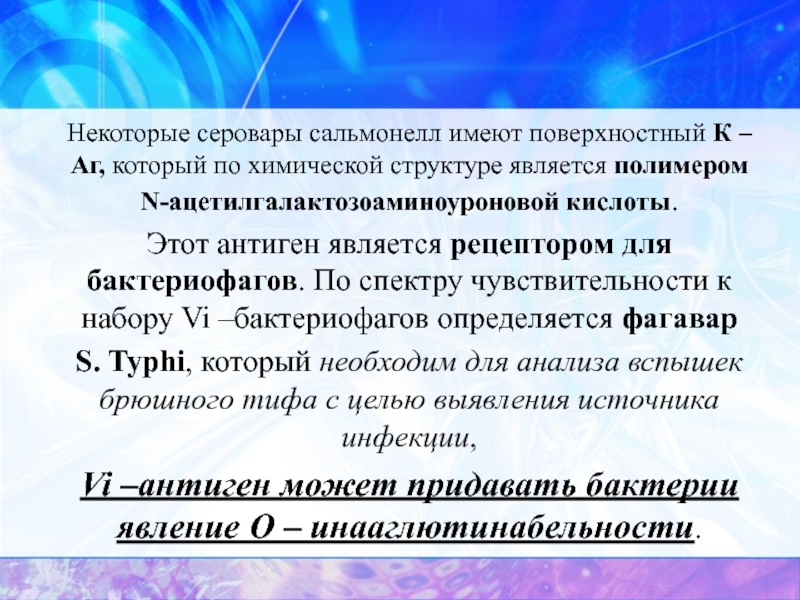

Слайд 9

Некоторые серовары сальмонелл имеют поверхностный К – Аг, который по

химической структуре является полимером N-ацетилгалактозоаминоуроновой кислоты.

Этот антиген является рецептором

для бактериофагов. По спектру чувствительности к набору Vi –бактериофагов определяется фагавар S. Typhi, который необходим для анализа вспышек брюшного тифа с целью выявления источника инфекции,

Vi –антиген может придавать бактерии явление О – инааглютинабельности.

Слайд 10Брюшной тиф и паратифы – антропонозы.

Источником инфекции является больной или

носитель,

которые выделяют возбудителя во внешнюю среду с испражнениями, мочой и

слюной. Возбудители сальмонеллеза сохраняются длительно почве и в воде.

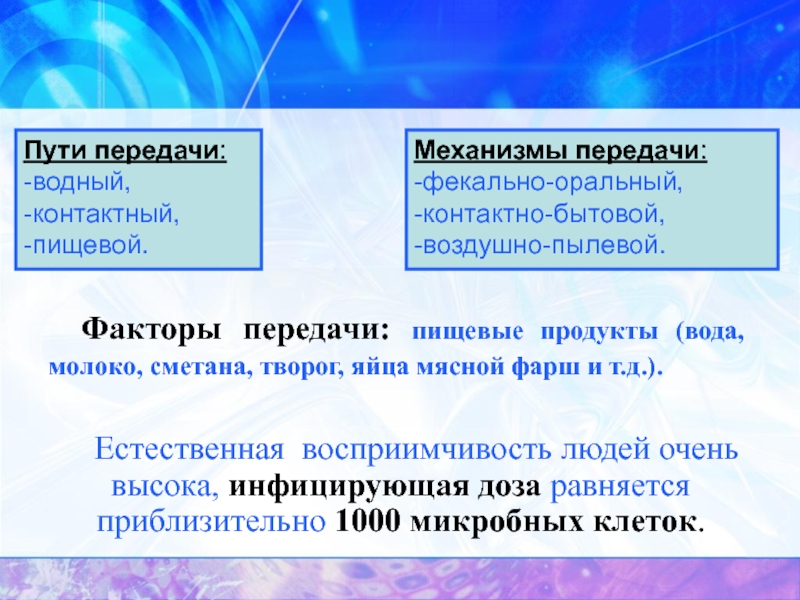

Слайд 11Факторы передачи: пищевые продукты (вода, молоко, сметана, творог, яйца мясной

фарш и т.д.).

Естественная восприимчивость людей очень высока, инфицирующая доза

равняется приблизительно 1000 микробных клеток.Пути передачи:

-водный,

-контактный,

-пищевой.

Механизмы передачи:

-фекально-оральный,

-контактно-бытовой,

-воздушно-пылевой.

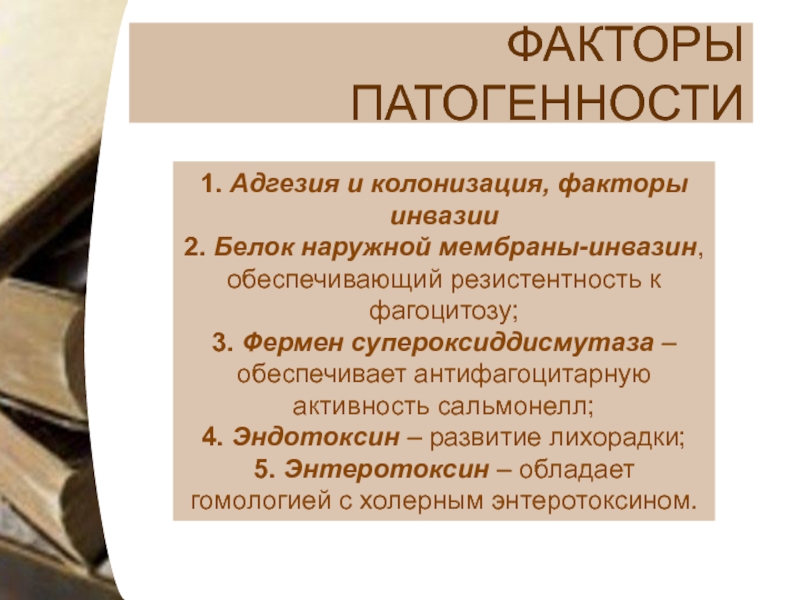

Слайд 12ФАКТОРЫ ПАТОГЕННОСТИ

1. Адгезия и колонизация, факторы инвазии

2. Белок наружной мембраны-инвазин,

обеспечивающий резистентность к фагоцитозу;

3. Фермен супероксиддисмутаза – обеспечивает антифагоцитарную активность

сальмонелл;4. Эндотоксин – развитие лихорадки;

5. Энтеротоксин – обладает гомологией с холерным энтеротоксином.

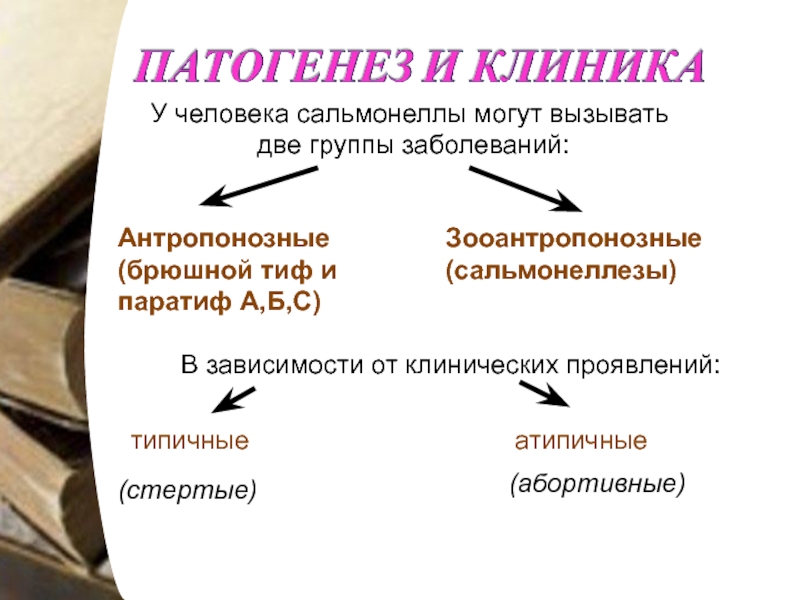

Слайд 13У человека сальмонеллы могут вызывать

две группы заболеваний:

Антропонозные

(брюшной тиф

и

паратиф А,Б,С)

Зооантропонозные

(сальмонеллезы)

В зависимости от клинических проявлений:

типичные

атипичные

(стертые)

(абортивные)

Слайд 14По степени тяжести:

Легкие

По характеру они могут быть:

циклическими

рецидивирующими

Среднетяжелые

Тяжелые

неосложненными

осложненными

Инкубационный период 9 -14

суток.

Слайд 15Адгезию к клеткам эпителия

обеспечивают маннозочуствительные

пили 1 - го типа,

3-го и 4 –го типов.

В отличие от шигелл сальмонеллы

самостоятельно не могут проникать в эпителиальные клетки ЖКТ

Слайд 16в

эпителиальные

клетки ЖКТ

и проникают в

базальную

мембрану

посредством

эндоцитоза

бактерии мало

приспособ-

лены

к размно-

жению в эпителиальных

клетках

кровоток

вызывает развитие местной воспалительной

реакции и

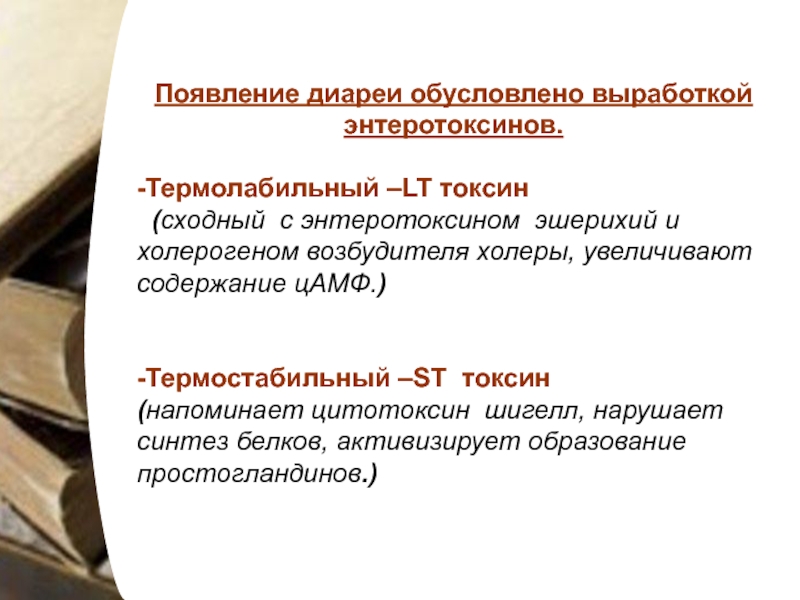

приток жидкости в очаг воспаления.Слайд 17Появление диареи обусловлено выработкой энтеротоксинов.

-Термолабильный –LT токсин

(сходный с энтеротоксином

эшерихий и холерогеном возбудителя холеры, увеличивают содержание цАМФ.)

-Термостабильный –ST токсин

(напоминает цитотоксин шигелл, нарушает синтез белков, активизирует образование простогландинов.)

Слайд 18В отличие от прочих сальмонелл возбудители тифа и паратифа, проникнув

в кровоток, способны выживать и размножаться в фагоцитах, а после

гибели последних в больших количествах высвобождаться в кровь.Слайд 19Иммунитет после перенесенного заболевания напряженный и длительный.

Протективность иммунитета обеспечивается

синергичностью клеточного иммунитета, в котором ведущая роль принадлежит активированным макрофагам.

Гуморальный

иммунитет самостоятельно не обладает протективной активностью, а является свидетелем инфекционного процесса. К концу первой недели заболевания появляются антитела к О – Аг, титры которых достигают максимального значения к разгару заболевания, а затем исчезают. Антитела к Н – Аг появляются в период реконвалесценции и у привитых лиц и длительно сохраняются. У бактерионосителей брюшного тифа обнаруживаются антитела к Vi –Аг, возникновение носительства связано с недостаточностью макрофагов.

Слайд 20острая кишечная зоонозная инфекция, вызываемая многочисленными сероварами сальмонелл, характеризующаяся преимущественным

поражением ЖКТ и протекающая:

-чаще в виде локальной инфекции

(в

форме гастроэнтерита), -реже в виде генерализованных

форм:

тифоподобной или септико – пиемической.

Слайд 21Возбудители согласно современной классификации относятся

к подвиду enteric,вызывают заболевание как

у животных,так и у человека. В настоящее время на территории

Росси доминирует в качестве возбудителя сальмонеллеза серовар S.Enteritidis.Основным резервуаром возбудителя в природе являются сельскохозяйственные животные. У животных заболевание протекает как в форме клинически выраженной системной инфекции так и в форме бактерионосительства, при этом животные выделяют возбудителя с мочой, испражнениями, слюной и молоком.

Дополнительным резервуаром инфекции являются так же птицы (водоплавающие и куры). У них происходит трансовариальная передача возбудителя.

Основными факторами передачи являются:

мясо, молоко, яйца, субпродукты,

особенно – печень крупного рогатого скота и свиней, а так же вода.

Естественная восприимчивость людей

к сальмонеллезам -высокая

Слайд 22Заражение происходит

алиментарным и водными путями.

Заражающая доза – от

одного миллиона до ста миллионов микробных клеток.

Больной сальмонеллезом человек

выделяет возбудителя в период от трех дней до трех недель, иногда до года.Слайд 24инвазия

трансцитозом

через М-клетки в подслизистый слой

захват сальмонелл макрофагами

перенос сальмонелл в пейрова

бляшки

размножение в макрофагах, формирование первичного очага воспаления

выделение эндотоксина и белкового

энтеротоксин*эндотоксин,

накопивший-ся в результате гибели сальмонелл, усиливает синтез простаглан-динов из арахидоновой кислоты, входящей в состав фосфолипи-дов мембран

одновременное

размножение в подслизистой

энтеротоксин: 1.активирует Са-зависимую аденилатциклазу эпителиальных клеток крипт тонкого кишечника

5. развитие обезвоживания, нарастание интоксикации

4. развитие диареи и рвоты

3.поступление в просвет кишечника жидкости, К, Na, хлоридов

2. повышение уровня цАМФ

*энтеротоксин у сальмонелл содержится в периплазматическом пространстве

Слайд 25Ненапряженный, серовароспецифический , опосредованный секреторным Ig A, который предотвращает процесс

пенетрации сальмонеллами слизистой тонкого кишечника. В крови могут определяться антитела,

которые являются свидетелями инфекционного процесса.Слайд 26Возбудителями нозокомиальных сальмонеллезов являются полиантибиотикорезистентные штаммы:

S. Typhimurium , S.Enteritidis,

S.Virchov, S. Infantis, S. Haifa и т.д.

Госпитальные штаммы сальмонелл

отличаются от прочих сальмонелл и представляют особую биологическую группу.Слайд 27наличие криптичной плазмиды с характерной молекулярной массой;

отсутствие типируемости типовыми бактериофагами;

изменение

биохимических свойств.

Слайд 28Источником инфекции и основным резервуаром возбудителей являются дети и взрослые:

больные и бактерионосители

( находящиеся или поступающие в стационар).

В

эпидемический процесс вовлекаются прежде дети в возрасте до одного года, особенно новорожденные, а так же взрослые: пациенты хирургических стационаров и реанимационных отделений, перенесших тяжелые обширные операции, пожилые люди, пациэнты с тяжелой самотической патологией, сопряженные с иммуносупрессией. Слайд 29Основной путь передачи инфекции – воздушно – пылевой ( при

вдыхании воздуха, содержащего пылевые частицы с адсорбированными на них сальмонеллами);

Контактно

– бытовой путь - через предметы обихода, посуду, грязные руки мед. персонала;Алиментарный путь – через пищевые продукты и воду.

Заражающая доза – от одной одной тысячи до десяти тысяч клеток.

Слайд 30Материалом для исследования могут быть: испражнения, моча, промывные воды желудка

и рвотные массы, кровь. При брюшном тифе так же, производят

забор проб из кожных высыпаний, а при наличии специальных показаний – из желчи , дуоденального содержимого, СМЖ и секционного материала. Можно исследовать остатки пищи, съеденной заболевшим, исходные продукты и полуфабрикаты, использованные для ее приготовления, корма растительного и животного происхождения, смывы с различного оборудования и других предметов, подозреваемых в качестве фактора передачи возбудителя.Слайд 31При брюшном тифе и паратифах кровь исследуют для выделения возбудителя

в течение всего лихорадочного периода и при рецидивах; желчь и

дуоденальное содержимое – в течение всего периода заболевания и после выздоровления; материал из розеол – в период их появления; исследование испражнений и мочи начинают с конца второй недели заболевания, а при других клинических формах заболевания – с первого дня. При необходимости делают стернальную пункцию. При обследовании на бактерионосительство исследуют желчь испражнения и мочу. При гастроэнтеритах – рвотные массы, промывные воды желудка и кал. Постмортально материалом для исследования могут быть кусочки желчного пузыря, селезенки, содержимое кишечника, мезентериальные лимфатические узлы, костный мозг, кровь из сердца.Слайд 33Реакция пассивной гемагглютинации - РПГА

(реакция непрямой гемагглютинации - РНГА)

Если

РА при брюшном тифе в острый период болезни выявляет АТ к О-Ar лишь у 92% больных, к Н- Ar – у 43%, к Vi –Ar у 50 – 70% заболевших, то при РНГА эти цифры значительно выше. РНГА выявляет даже низкие титры АТ. Кроме того, обнаружение Vi – АТ – диагностический признак заболевания.выявляет АТ к О –Ar

Слайд 34В РНГА выявляют антитела сыворотки крови с помощью

антигенного эритроцитарного

диагностикума,

который представляет собой эритроциты с адсорбированными на них антигенами.

Слайд 35Реакция непрямой (пассивной) агглютинации.

Эритроциты (или частицы латекса) с адсорбированными

на них антигенами взаимодействуют с соответствующими антителами сыворотки крови, что

вызывает склеивание и выпадение эритроцитов на дно пробирки или ячейки в виде фестончатого осадка. При отрицательной реакции эритроциты оседают в виде пуговки.Слайд 36

РПГА ставят в

пластиковых планшетках

или в пробирках сразведениями

сыворотки

крови больного, к которым

добавляют эритроцитарный

диагностикум.

Слайд 37Реакция обратной непрямой гемагглютинации

Иногда применяют антительный эритроцитарный диагностикум -

эритроциты, на которых адсорбированы антитела. Например, можно обнаружить ботулинический токсин,

добавляя к нему эритроцитарный антительный ботулинический диагностикум (такую реакцию называют реакцией обратной непрямой гемагглютинации (РОНГА).Слайд 38

-РЕАКЦИЯ КУМБСА на основе РНГА.

Ставят ее тех случаях, когда

при проведении РПГА АТ не обнаруживают или выявляют в небольших

количествах. Титры АТ в реакции Кумбса на основе РНГА – в 8-16 раз выше титров АТ, выявляемых простой РПГА . При этом неполные антитела у больных появляются раньше и исчезают позже, поэтому реакцию КУМБСА можно ставить при ранней и ретроспективной диагностике.Слайд 39Иммунофлюоресцентные методы в диагностике сальмонеллезов

Для экспресс-диагностики применят РИФ и РНИФ,

выявляющие Arсальмонелл. Метод применяют для обнаружения сальмонелл в испражнениях, рвотных

массах, в объектах окружающей среды. Можно готовить мазки – отпечатки со слизистой кишечника, взятых при ректороманоскопии. Достоверность метода варьирует в диапазоне от 80 до 90% и зависит от применяемого варианта, качества и режима аппликации люминисцирующих сывороток, а так же от антигенной структуры возбудителя и методики подготовки исследуемого материала. Этот метод несмотря на достаточную чувствительность не обеспечивает достаточную специфичность результатов. Такие артефакты обусловлены сходством антигенной структуры сальмонелл и некоторых энтеробактерий.Слайд 40Специфическая

профилактика.

Неспецифическая

профилактика

Специфическую иммунопрофилактику не проводят, но для предупреждения заболеваний

брюшным тифом разработано три типа вакцин –убитая (эффективность 50 -70%),

живая аттенуированнная( из штамма Ту21а ),проявляющая больший защитный эффект,

но дающая большее количество осложнений, и вакцина из

Vi –Ar S. typhi.

основана на проведении ветеринарно –санитарных мероприятий,санитарно –гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

Слайд 41Сальмонеллы отличает способность быстро развивать резистентность ко многим антибактериальным препаратам,

по данным центра по контролю за инфекционными болезнями США, проводящих

три широкомасштабных компании с пятилетними интервалами(1970-1980гг.,1984-1985гг., 1989 – 1990гг.), устойчивость «нетифозных» сальмонелл существенно возросла, особенно за два последних периода. Распространение резистентных изолятов приводит к поистине драматическим ситуациям. Например в Дании, смертность от резистентных штаммов сальмонелл взросла в 4,8 раз.Смертность от поражений сальмонеллами устойчивыми к фторхинолонам возросла в 10,3 раза.Слайд 42Высокая химиорезистентность сальмонелл обусловлена наличием большого количества плазмидных генов резистентности

и высокой частотой обмена ими между бактериями – донорами и

бактериями – реципиентами. R – плазмиды сальмонелл содержат большую группу генов, кодирующих синтез широкого спектра ферментов – инактиваторов.У них выделены B- лактомазы широкого спектра действия класса А и цефалоспориназы класса С. Установлена способность горизонтальной передачи генов, кодирующих В-лактомазы расширенного спектра группы SHV, от госпитальных штаммов.