Слайд 1Тема:

Организация борьбы с туберкулезом. Выявление , профилактика туберкулеза.

Кривонос П.С.

Слайд 2ВОПРОСЫ

1. Основные принципы борьбы с туберкулезом.

2. Противотуберкулезный диспансер. Типы

диспансерных учреждений.

3. Комплексный план

противотуберкулезных мероприятий. Государственная программа «Туберкулез».

4. Профилактика туберкулеза.

5.Выявление больных туберкулезом.

6. Современные стратегии борьбы с туберкулезом (ДОС и ДОТС+).

7.Реабилитация и экспертиза трудоспособности больных туберкулезом.

Слайд 3 В 19 веке во всех войнах погибло 16 млн. человек.

От туберкулеза умерло 32 млн. В 1911 г. в России

из 100 тысяч работающих, 632 болели туберкулезом. В Германии каждый 7 умирал от туберкулеза.

Распространенность туберкулеза

Слайд 4

Влияние социально – экономических факторов

▲ Туберкулез – социально обусловленное заболевание.

▲ Для развития болезни важное значение имеют: жизненный уровень населения,

материально-бытовые и жилищные условия, уровень санитарной культуры, доступность и уровень медицинского обеспечения, привычки, традиции и др.

Слайд 5«Готовность к болезни – особенно велика у ослабленных, находящихся в

плохих условиях организмах. Пока имеются на Земле трущобы, куда не

проникает луч солнца, чахотка будет и дальше существовать». «Туберкулез – это слезы нищеты, выплаканные внутрь».

Р. Кох.

Слайд 6Первые диспансеры для больных туберкулезом

▲ В 1887г. в г. Эдинбурге

(Шотландия)при содействии R.Philip был открыт диспансер для больных туберкулезом.

▲ В

1901г.в Calmette открыл аналогичный диспансер в г.Лилле (Франция).

▲ В 1904г. в России была открыта амбулатория диспансерного типа.

Dispense (англ.) – распределять.

Слайд 7Противотуберкулезный диспансер (кабинет) – это специализированное высококвалифицированное лечебно-профилактическое учреждение и

организационно-методический центр по руководству и проведению противотуберкулезных мероприятий среди населения.

РБ

– 29 диспансеров.

132 – тубкабинетов.

3995 коек.

504 – фтизиатра.

Слайд 8■ государственный характер борьбы с туберкулезом;

приоритетное значение противотуберкулезных мероприятий в

местных и республиканских программах здравоохранения;

совместная работа общей лечебной сети, ЦГиЭ

и специализированной противотуберкулезной службы, в том числе и других ведомств по выявлению и профилактике туберкулеза;

мониторинг туберкулеза;

эффективное лечение больных туберкулезом;

бесперебойное снабжение лечебных учреждений ПТП, туберкулином, вакциной БЦЖ и БЦЖ-М, необходимым оборудованием и медицинской техникой;

постоянное повышение знаний врачей и средних медицинских работников общей лечебной сети по различным вопросам противотуберкулезной работы;

широкое участие в борьбе с туберкулезом различных ведомств и общественных организаций.

Основные принципы борьбы с туберкулезом

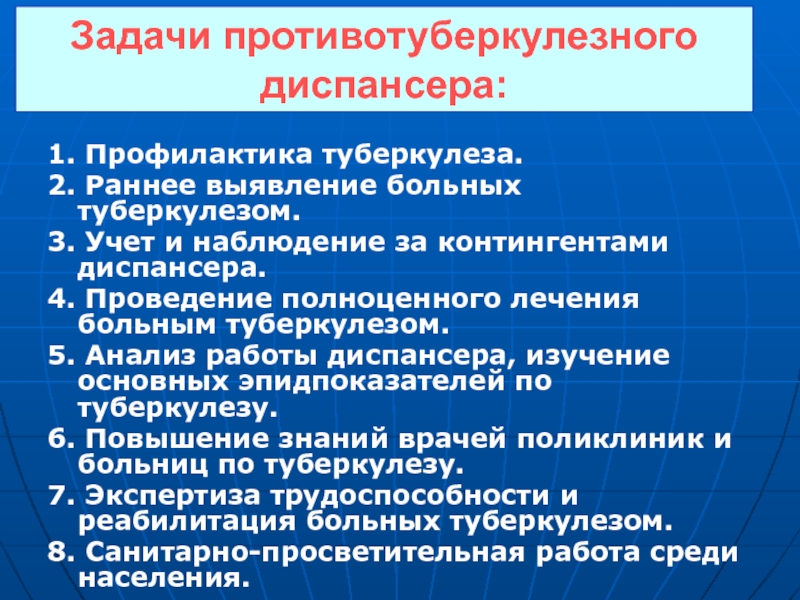

Слайд 91. Профилактика туберкулеза.

2. Раннее выявление больных туберкулезом.

3. Учет и наблюдение

за контингентами диспансера.

4. Проведение полноценного лечения больным туберкулезом.

5. Анализ работы

диспансера, изучение основных эпидпоказателей по туберкулезу.

6. Повышение знаний врачей поликлиник и больниц по туберкулезу.

7. Экспертиза трудоспособности и реабилитация больных туберкулезом.

8. Санитарно-просветительная работа среди населения.

Задачи противотуберкулезного диспансера:

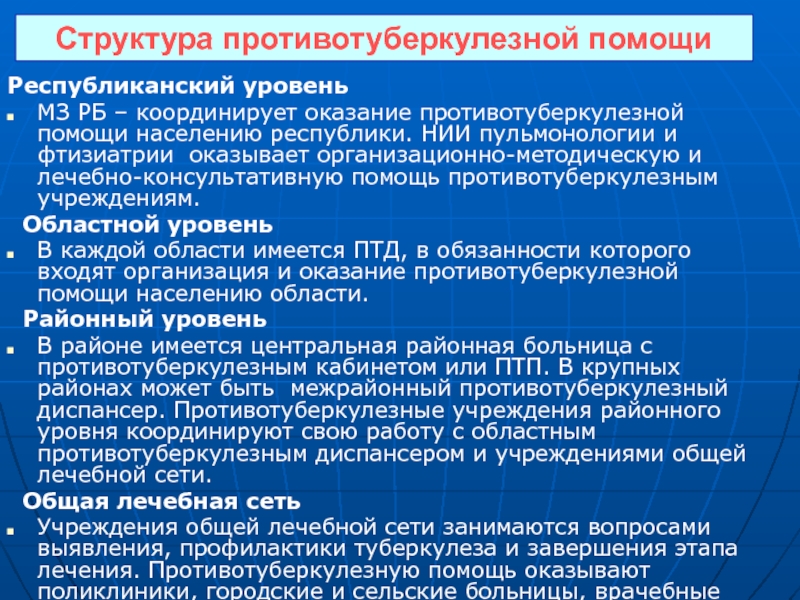

Слайд 10Республиканский уровень

МЗ РБ – координирует оказание противотуберкулезной помощи населению республики.

НИИ пульмонологии и фтизиатрии оказывает организационно-методическую и лечебно-консультативную помощь противотуберкулезным

учреждениям.

Областной уровень

В каждой области имеется ПТД, в обязанности которого входят организация и оказание противотуберкулезной помощи населению области.

Районный уровень

В районе имеется центральная районная больница с противотуберкулезным кабинетом или ПТП. В крупных районах может быть межрайонный противотуберкулезный диспансер. Противотуберкулезные учреждения районного уровня координируют свою работу с областным противотуберкулезным диспансером и учреждениями общей лечебной сети.

Общая лечебная сеть

Учреждения общей лечебной сети занимаются вопросами выявления, профилактики туберкулеза и завершения этапа лечения. Противотуберкулезную помощь оказывают поликлиники, городские и сельские больницы, врачебные амбулатории и фельдшерско-акушерские пункты.

Структура противотуберкулезной помощи

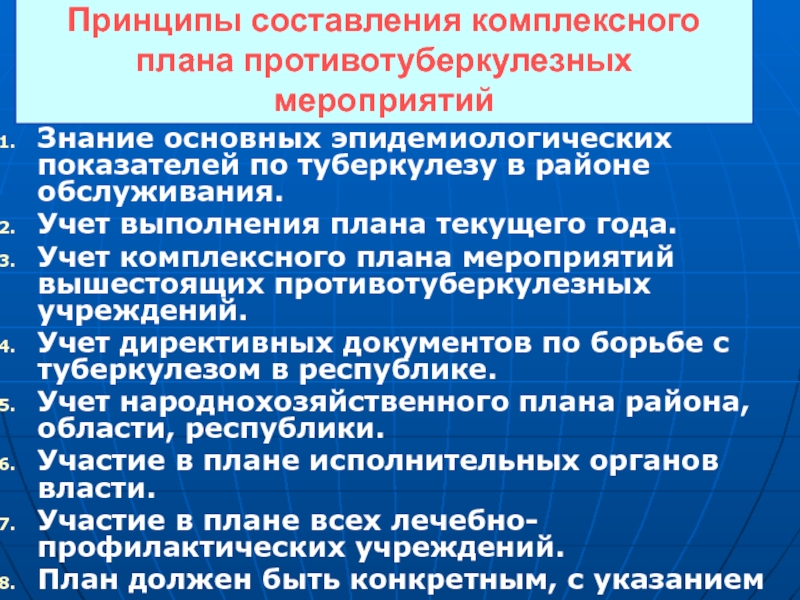

Слайд 11Знание основных эпидемиологических показателей по туберкулезу в районе обслуживания.

Учет выполнения

плана текущего года.

Учет комплексного плана мероприятий вышестоящих противотуберкулезных учреждений.

Учет директивных

документов по борьбе с туберкулезом в республике.

Учет народнохозяйственного плана района, области, республики.

Участие в плане исполнительных органов власти.

Участие в плане всех лечебно-профилактических учреждений.

План должен быть конкретным, с указанием сроков исполнения и ответственных лиц.

Принципы составления комплексного плана противотуберкулезных мероприятий

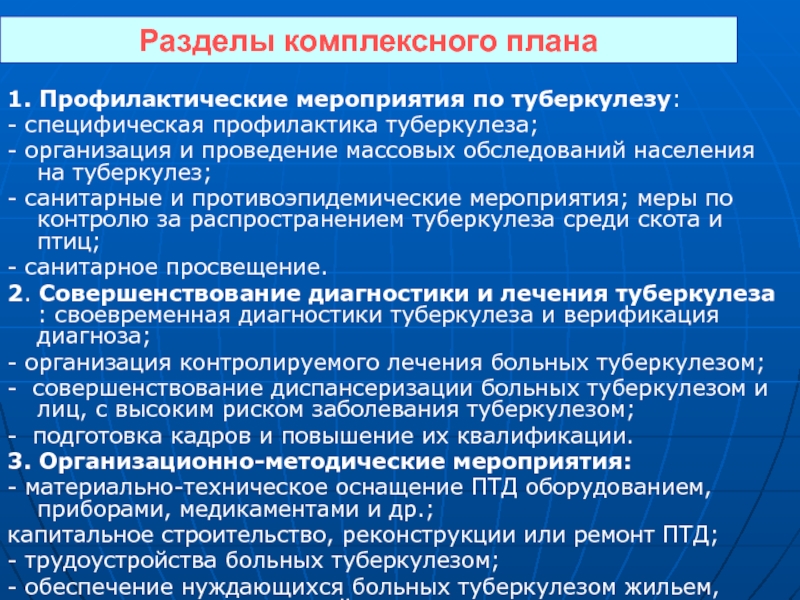

Слайд 121. Профилактические мероприятия по туберкулезу:

- специфическая профилактика туберкулеза;

-

организация и проведение массовых обследований населения на туберкулез;

- санитарные

и противоэпидемические мероприятия; меры по контролю за распространением туберкулеза среди скота и птиц;

- санитарное просвещение.

2. Совершенствование диагностики и лечения туберкулеза : своевременная диагностики туберкулеза и верификация диагноза;

- организация контролируемого лечения больных туберкулезом;

- совершенствование диспансеризации больных туберкулезом и лиц, с высоким риском заболевания туберкулезом;

- подготовка кадров и повышение их квалификации.

3. Организационно-методические мероприятия:

- материально-техническое оснащение ПТД оборудованием, приборами, медикаментами и др.;

капитальное строительство, реконструкции или ремонт ПТД;

- трудоустройства больных туберкулезом;

- обеспечение нуждающихся больных туберкулезом жильем, оказание им материальной помощи.

Разделы комплексного плана

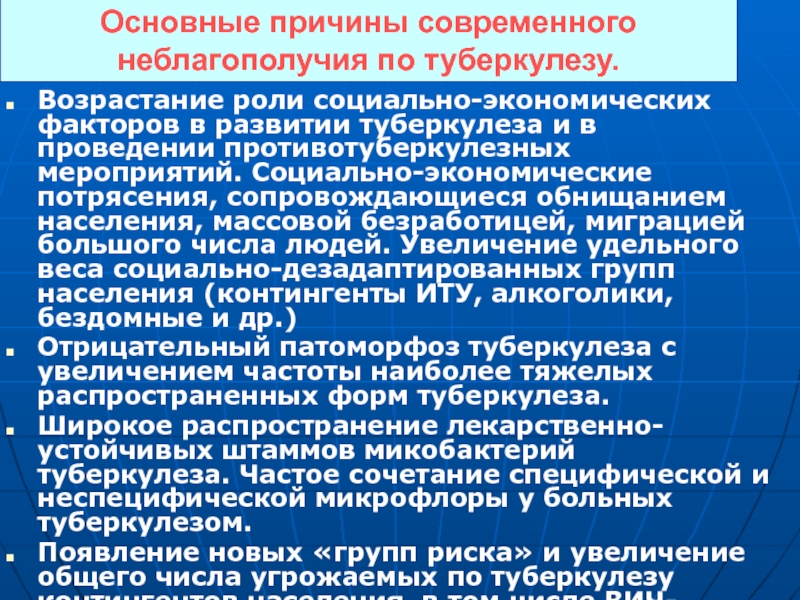

Слайд 13Возрастание роли социально-экономических факторов в развитии туберкулеза и в проведении

противотуберкулезных мероприятий. Социально-экономические потрясения, сопровождающиеся обнищанием населения, массовой безработицей, миграцией

большого числа людей. Увеличение удельного веса социально-дезадаптированных групп населения (контингенты ИТУ, алкоголики, бездомные и др.)

Отрицательный патоморфоз туберкулеза с увеличением частоты наиболее тяжелых распространенных форм туберкулеза.

Широкое распространение лекарственно-устойчивых штаммов микобактерий туберкулеза. Частое сочетание специфической и неспецифической микрофлоры у больных туберкулезом.

Появление новых «групп риска» и увеличение общего числа угрожаемых по туберкулезу контингентов населения, в том числе ВИЧ- инфицированных. «Эпидемия в эпидемии».

Основные причины современного неблагополучия по туберкулезу.

Слайд 14Государственная программа «Туберкулез» на 2005-2009гг.

утверждена

Постановлением

Совета Министров

Республики Беларусь

Программа

реализуется за счет средств, предусмотренных в республиканском и местных бюджетах

на содержание и развитие отрасли по разделу «Здравоохранение», а также за счет собственных средств исполнителей.

Слайд 15Основными целями нацио-нальной программы борьбы с туберкулезом являются сни-жение смертности

от ТБ, заболеваемости и распро-странения этой инфекции, а также предупреждение

разви-тия лекарственной устойчи-вости МБТ.

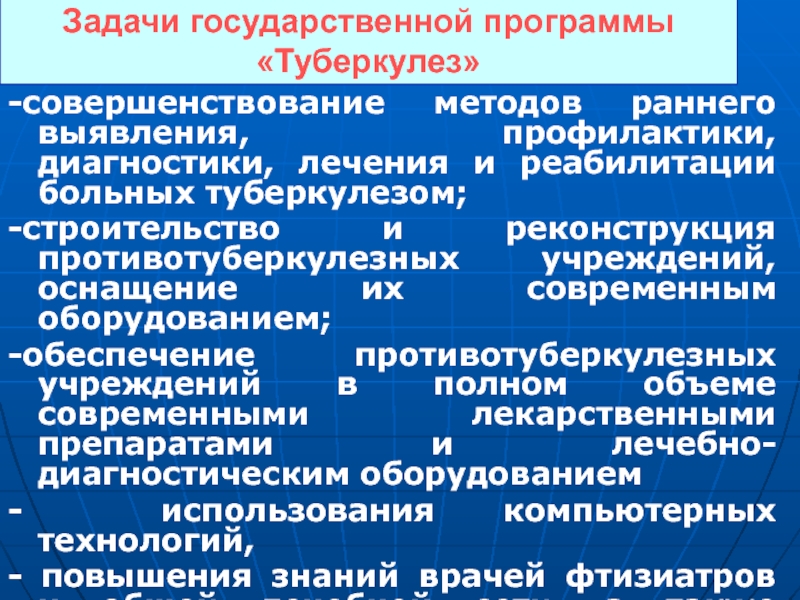

Слайд 16-совершенствование методов раннего выявления, профилактики, диагностики, лечения и реабилитации больных

туберкулезом;

-строительство и реконструкция противотуберкулезных учреждений, оснащение их современным оборудованием;

-обеспечение противотуберкулезных

учреждений в полном объеме современными лекарственными препаратами и лечебно-диагностическим оборудованием

- использования компьютерных технологий,

- повышения знаний врачей фтизиатров и общей лечебной сети, а также образовательной работы среди населения.

Задачи государственной программы «Туберкулез»

Слайд 17Ожидаемые результаты

Быстрое снижение смертности от ТБ, распространенности и интенсивности

передачи ТБ, а также постепенное снижение заболеваемости ТБ;

Реже развивается

лекарственная устойчивость МБТ, что облегчает в дальнейшем лечение больных и делает его более доступным в материальном отношении.

Слайд 19Основные элементы стратегии DOTS

Политическая поддержка данной стратегии властями всех

уровней и обязательство правительства обеспечить реализацию мероприятий по борьбе с

туберкулезом

Выявление случаев туберкулеза с помощью бактериоскопического исследования мазков мокроты у больных, имеющих симптомы заболевания (по обращаемости)

Проведение лечения по стандартизированным схемам под непосредственным контролем в течение всего курса химиотерапии

Регулярные, бесперебойные поставки всех основных противотуберкулезных препаратов

Стандартизированная система регистрации и отчетности, позволяющая проводить оценку результатов у каждого больного и эффективности программы борьбы с туберкулезом в целом.

Слайд 20Целью стратегии DOTS является снижение бремени туберкулеза в республике

Задачи стратегии:

снижение общего числа случаев заболевания туберкулезом среди населения;

сокращение количества

случаев бактериоскопически подтвержденного туберкулеза среди населения;

снижение смертности среди населения по причине туберкулеза любых форм;

Повышение числа успешно излеченных больных туберкулезом.

Слайд 2121 ноября 2007 года зарегистрирована в Минэкономики начала реализовываться программа

технической помощи «Поддержка Государственной Программы «Туберкулез» в Республике Беларусь», финансируемой

из средств гранта Глобального фонда по борьбе со СПИДом, туберкулезом, малярией в размере 14,38 млн. долларов США.

Дополнительное финансирование позволит повысит техническую оснащенность противотуберкулезных организаций, обеспе-чить больных качественными противо-туберкулезными препаратами, внедрить международные подходы по регистрации и лечении больных туберкулезом.

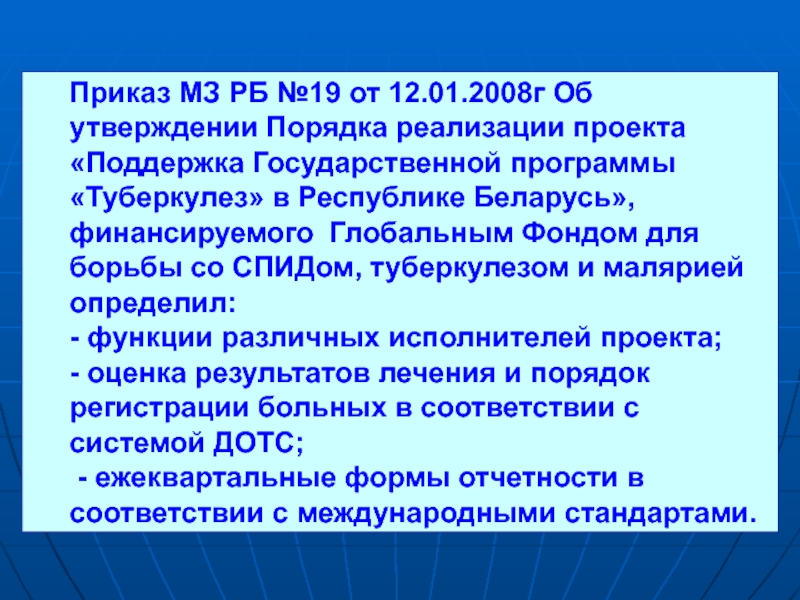

Слайд 22Приказ МЗ РБ №19 от 12.01.2008г Об утверждении Порядка реализации

проекта «Поддержка Государственной программы «Туберкулез» в Республике Беларусь», финансируемого Глобальным

Фондом для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией определил:

- функции различных исполнителей проекта;

- оценка результатов лечения и порядок регистрации больных в соответствии с системой ДОТС;

- ежеквартальные формы отчетности в соответствии с международными стандартами.

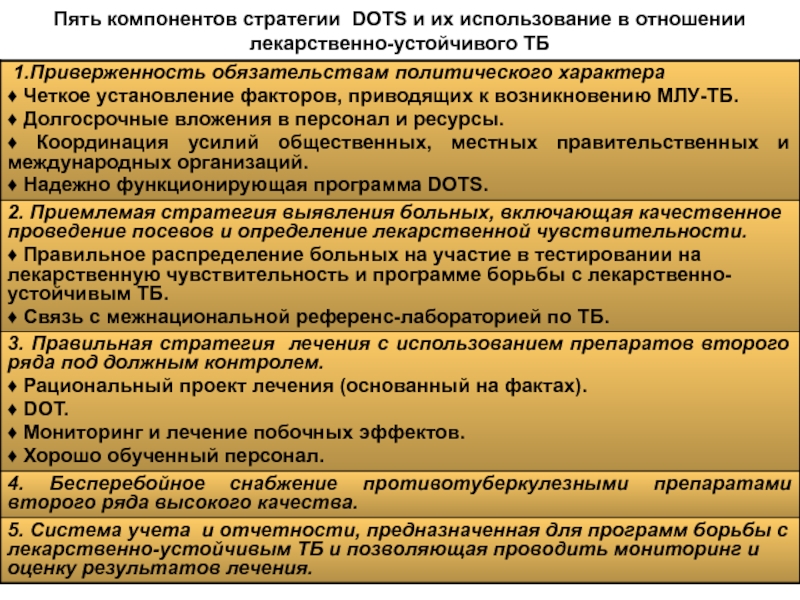

Слайд 23Пять компонентов стратегии DOTS и их использование в отношении лекарственно-устойчивого

ТБ

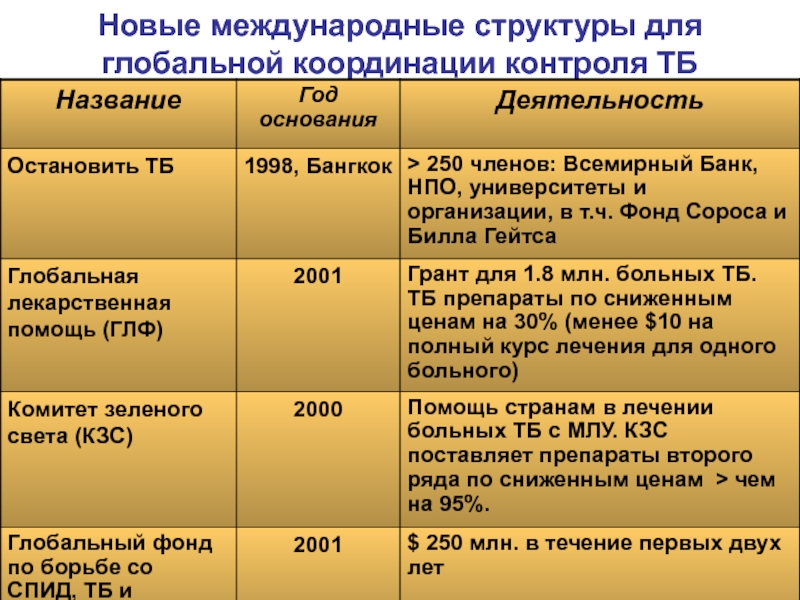

Слайд 24Новые международные структуры для глобальной координации контроля ТБ

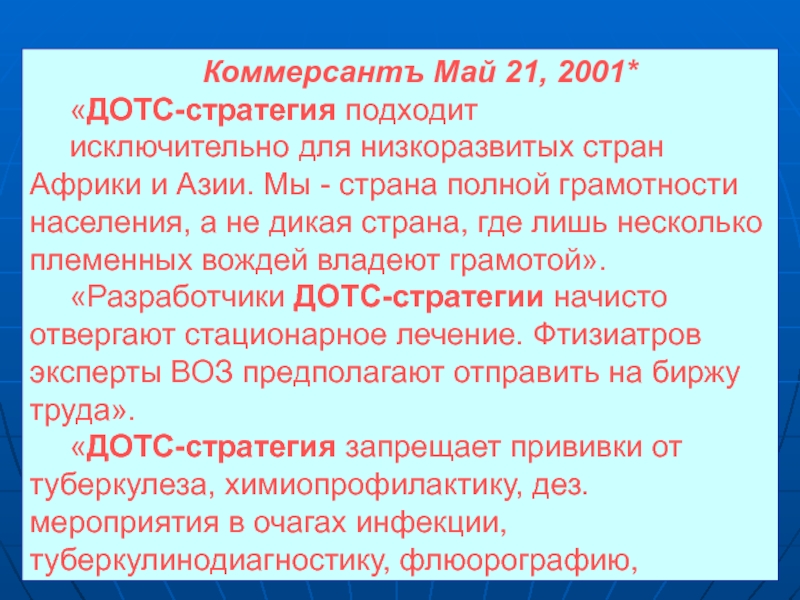

Слайд 25Коммерсантъ Май 21, 2001*

«ДОТС-стратегия подходит

исключительно для низкоразвитых стран Африки

и Азии. Мы - страна полной грамотности населения, а не

дикая страна, где лишь несколько племенных вождей владеют грамотой».

«Разработчики ДОТС-стратегии начисто отвергают стационарное лечение. Фтизиатров эксперты ВОЗ предполагают отправить на биржу труда».

«ДОТС-стратегия запрещает прививки от туберкулеза, химиопрофилактику, дез.мероприятия в очагах инфекции, туберкулинодиагностику, флюорографию,

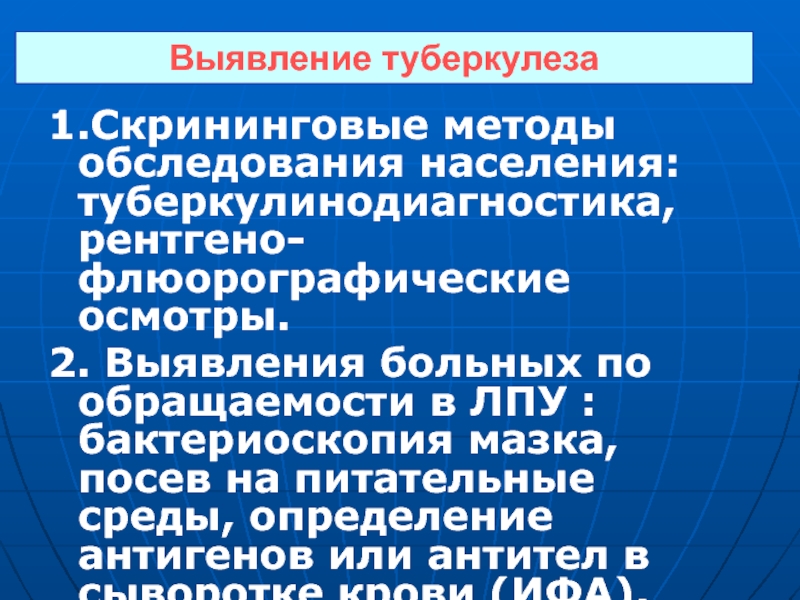

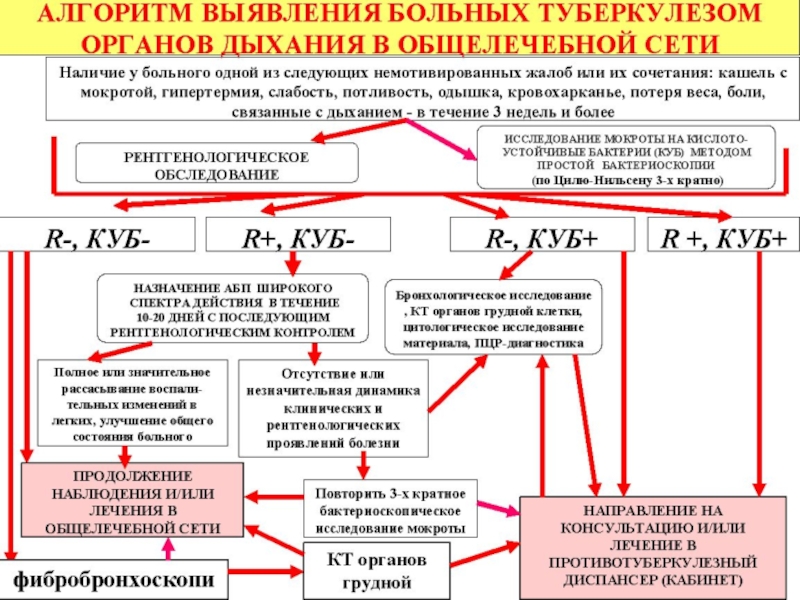

Слайд 261.Скрининговые методы обследования населения: туберкулинодиагностика, рентгено-флюорографические осмотры.

2. Выявления больных

по обращаемости в ЛПУ :бактериоскопия мазка, посев на питательные среды,

определение антигенов или антител в сыворотке крови (ИФА).

Выявление туберкулеза

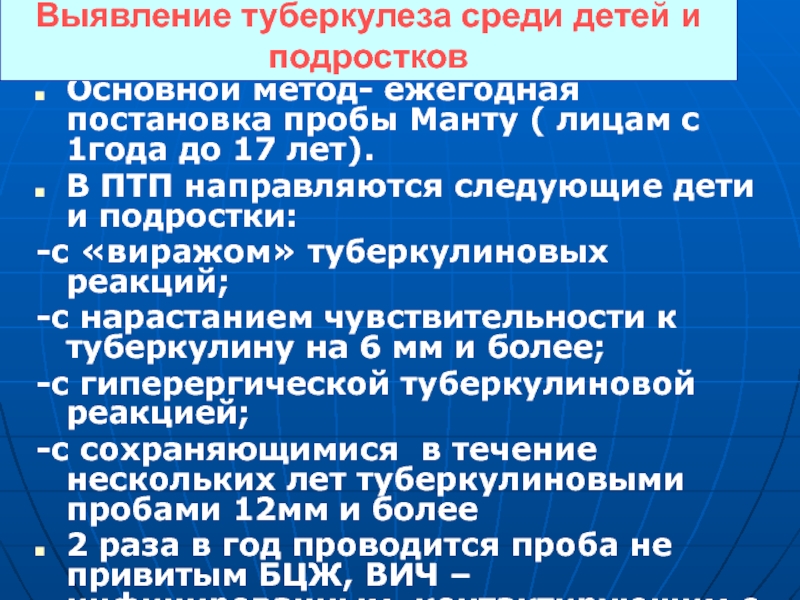

Слайд 27Основной метод- ежегодная постановка пробы Манту ( лицам с 1года

до 17 лет).

В ПТП направляются следующие дети и подростки:

-с

«виражом» туберкулиновых реакций;

-с нарастанием чувствительности к туберкулину на 6 мм и более;

-с гиперергической туберкулиновой реакцией;

-с сохраняющимися в течение нескольких лет туберкулиновыми пробами 12мм и более

2 раза в год проводится проба не привитым БЦЖ, ВИЧ –инфицированным, контактирующим с больными туберкулезом.

Выявление туберкулеза среди детей и подростков

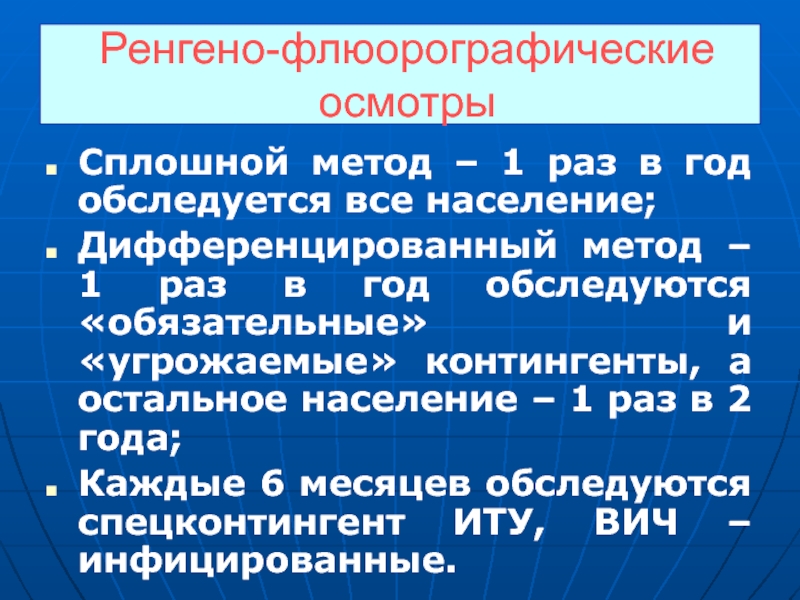

Слайд 28Сплошной метод – 1 раз в год обследуется все население;

Дифференцированный

метод – 1 раз в год обследуются «обязательные» и «угрожаемые»

контингенты, а остальное население – 1 раз в 2 года;

Каждые 6 месяцев обследуются спецконтингент ИТУ, ВИЧ –инфицированные.

Ренгено-флюорографические осмотры

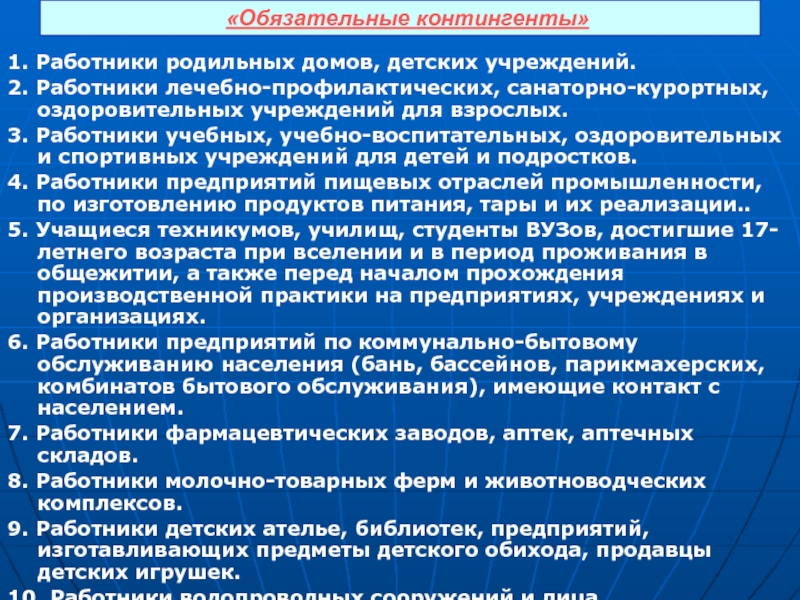

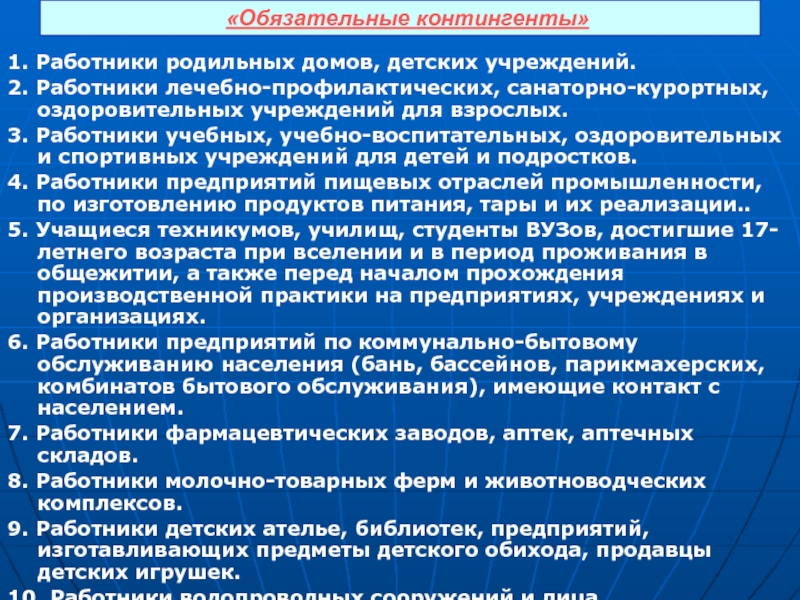

Слайд 291. Работники родильных домов, детских учреждений.

2. Работники лечебно-профилактических, санаторно-курортных, оздоровительных

учреждений для взрослых.

3. Работники учебных, учебно-воспитательных, оздоровительных и спортивных учреждений

для детей и подростков.

4. Работники предприятий пищевых отраслей промышленности, по изготовлению продуктов питания, тары и их реализации..

5. Учащиеся техникумов, училищ, студенты ВУЗов, достигшие 17-летнего возраста при вселении и в период проживания в общежитии, а также перед началом прохождения производственной практики на предприятиях, учреждениях и организациях.

6. Работники предприятий по коммунально-бытовому обслуживанию населения (бань, бассейнов, парикмахерских, комбинатов бытового обслуживания), имеющие контакт с населением.

7. Работники фармацевтических заводов, аптек, аптечных складов.

8. Работники молочно-товарных ферм и животноводческих комплексов.

9. Работники детских ателье, библиотек, предприятий, изготавливающих предметы детского обихода, продавцы детских игрушек.

10. Работники водопроводных сооружений и лица, обслуживающие водопроводные сети.

11. Обслуживающий персонал гостиниц и общежитий. Проводники

«Обязательные контингенты»

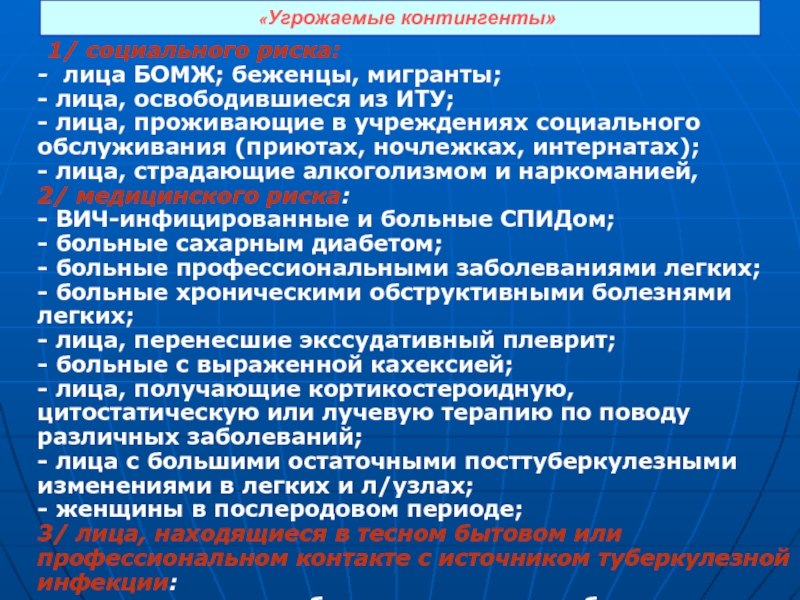

Слайд 30 1/ социального риска:

- лица БОМЖ; беженцы, мигранты;

- лица, освободившиеся из

ИТУ;

- лица, проживающие в учреждениях социального обслуживания (приютах, ночлежках, интернатах);

- лица, страдающие алкоголизмом и наркоманией,

2/ медицинского риска:

- ВИЧ-инфицированные и больные СПИДом;

- больные сахарным диабетом;

- больные профессиональными заболеваниями легких;

- больные хроническими обструктивными болезнями легких;

- лица, перенесшие экссудативный плеврит;

- больные с выраженной кахексией;

- лица, получающие кортикостероидную, цитостатическую или лучевую терапию по поводу различных заболеваний;

- лица с большими остаточными посттуберкулезными изменениями в легких и л/узлах;

- женщины в послеродовом периоде;

3/ лица, находящиеся в тесном бытовом или профессиональном контакте с источником туберкулезной инфекции:

- животноводы из неблагополучных по туберкулезу хозяйств;

- работники ИТУ и СИЗО;

«Угрожаемые контингенты»

Слайд 31Результаты

рентгенофлюорографических осмотров населения

Выявлено при профилактических осмотрах больных туберкулезом (%)

Осмотрено

R-флюорографически

(млн. чел)

69,5% от насе-ления

>17 лет

73,1% от насе-ления

>17

лет

55,5% от насе-ления

>17 лет

77,3% от насе-ления

>17 лет

76,0% от насе-ления

>17 лет

Слайд 32

Организация РФО населения

■ «Организованное» население обследуется передвижными флюорографами или малодозными

рентгеновскими флюорографами (Пульмоскан).

■ Работники небольших организаций, домохозяйки, пенсионеры и др.

– в поликлиниках по месту жительства.

Слайд 34

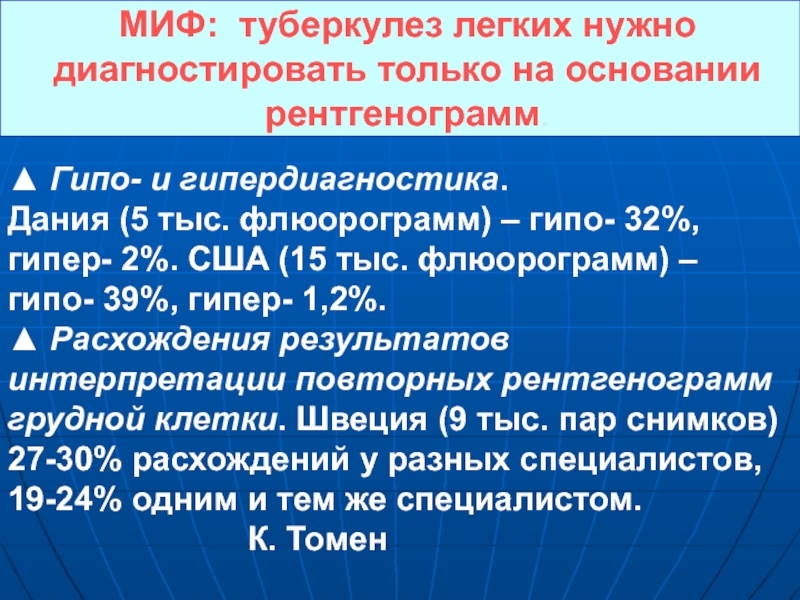

МИФ: туберкулез легких нужно диагностировать только на основании рентгенограмм.

▲

Гипо- и гипердиагностика.

Дания (5 тыс. флюорограмм) – гипо- 32%, гипер-

2%. США (15 тыс. флюорограмм) – гипо- 39%, гипер- 1,2%.

▲ Расхождения результатов интерпретации повторных рентгенограмм грудной клетки. Швеция (9 тыс. пар снимков) 27-30% расхождений у разных специалистов, 19-24% одним и тем же специалистом. К. Томен

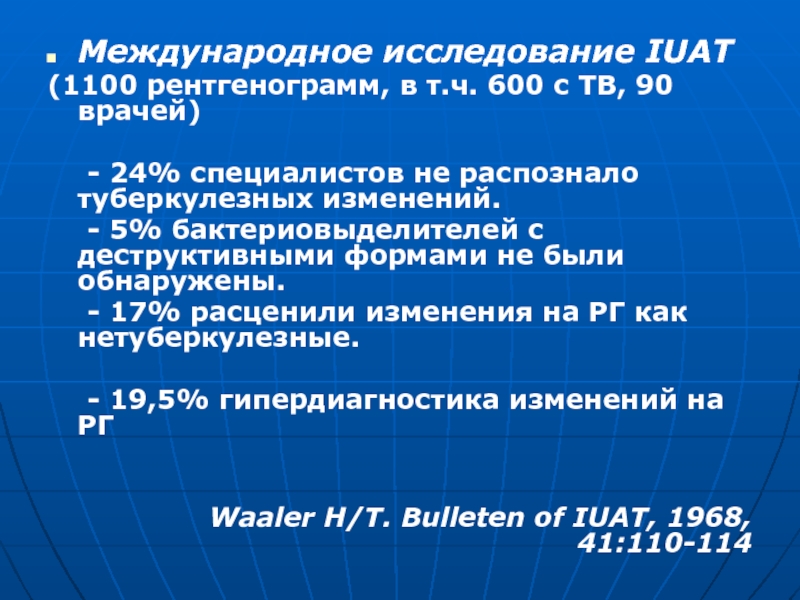

Слайд 35Международное исследование IUAT

(1100 рентгенограмм, в т.ч. 600 с ТВ, 90

врачей)

- 24% специалистов не распознало туберкулезных изменений.

- 5% бактериовыделителей

с деструктивными формами не были обнаружены.

- 17% расценили изменения на РГ как нетуберкулезные.

- 19,5% гипердиагностика изменений на РГ

Waaler H/T. Bulleten of IUAT, 1968, 41:110-114

Слайд 36

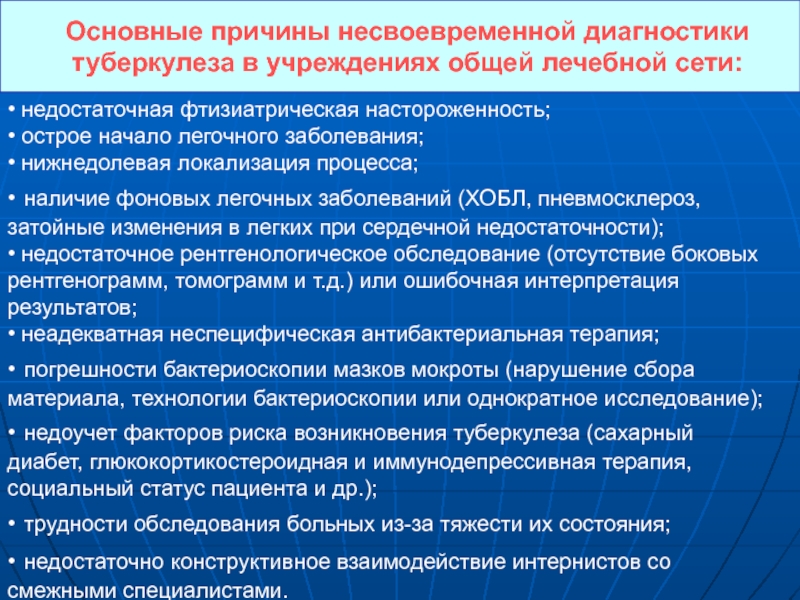

Основные причины несвоевременной диагностики туберкулеза в учреждениях общей лечебной сети:

•

недостаточная фтизиатрическая настороженность;

• острое начало легочного заболевания;

• нижнедолевая локализация процесса;

•

наличие фоновых легочных заболеваний (ХОБЛ, пневмосклероз, затойные изменения в легких при сердечной недостаточности);

• недостаточное рентгенологическое обследование (отсутствие боковых рентгенограмм, томограмм и т.д.) или ошибочная интерпретация результатов;

• неадекватная неспецифическая антибактериальная терапия;

• погрешности бактериоскопии мазков мокроты (нарушение сбора материала, технологии бактериоскопии или однократное исследование);

• недоучет факторов риска возникновения туберкулеза (сахарный диабет, глюкокортикостероидная и иммунодепрессивная терапия, социальный статус пациента и др.);

• трудности обследования больных из-за тяжести их состояния;

• недостаточно конструктивное взаимодействие интернистов со смежными специалистами.

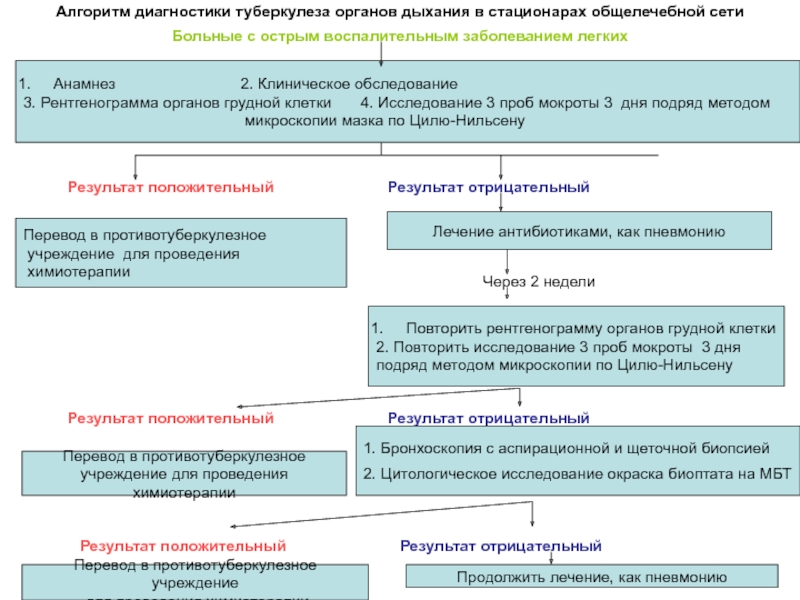

Слайд 38Алгоритм диагностики туберкулеза органов дыхания в стационарах общелечебной сети

Больные с

острым воспалительным заболеванием легких

Анамнез 2. Клиническое обследование

3. Рентгенограмма

органов грудной клетки 4. Исследование 3 проб мокроты 3 дня подряд методом

микроскопии мазка по Цилю-Нильсену

Лечение антибиотиками, как пневмонию

Перевод в противотуберкулезное

учреждение для проведения

химиотерапии

Результат положительный Результат отрицательный

Через 2 недели

Повторить рентгенограмму органов грудной клетки

2. Повторить исследование 3 проб мокроты 3 дня

подряд методом микроскопии по Цилю-Нильсену

Результат положительный Результат отрицательный

Перевод в противотуберкулезное

учреждение для проведения химиотерапии

1. Бронхоскопия с аспирационной и щеточной биопсией

2. Цитологическое исследование окраска биоптата на МБТ

Результат положительный Результат отрицательный

Перевод в противотуберкулезное учреждение

для проведения химиотерапии

Продолжить лечение, как пневмонию

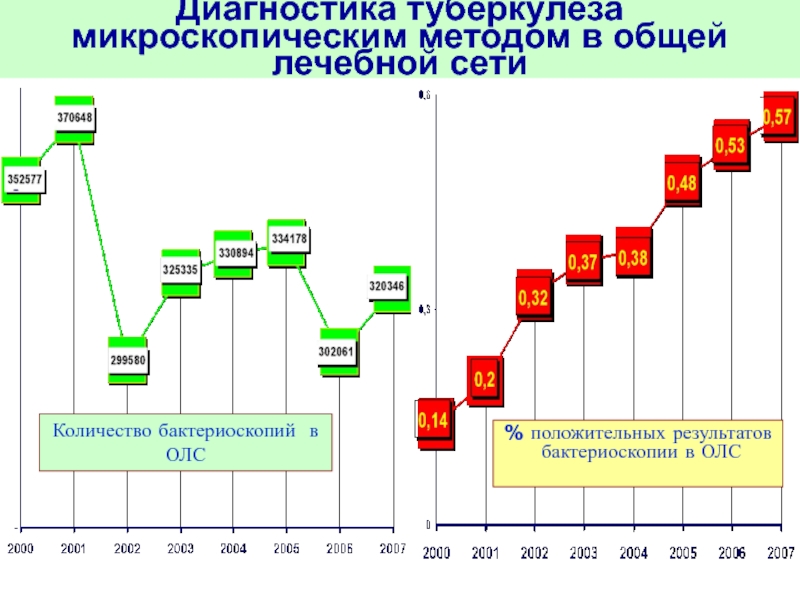

Слайд 39Диагностика туберкулеза микроскопическим методом в общей лечебной сети

% положительных результатов

бактериоскопии в ОЛС

Количество бактериоскопий в ОЛС

Слайд 40

МИФ: выявление туберкулеза только методом микроскопии приведет к росту заболеваемости

туберкулезом.

▲ Принцип заключается в диагностике туберкулеза методом микроскопии мокроты и

в поиске, прежде всего, тяжелых форм заболевания, поскольку именно они являются основным источником распространения инфекции.

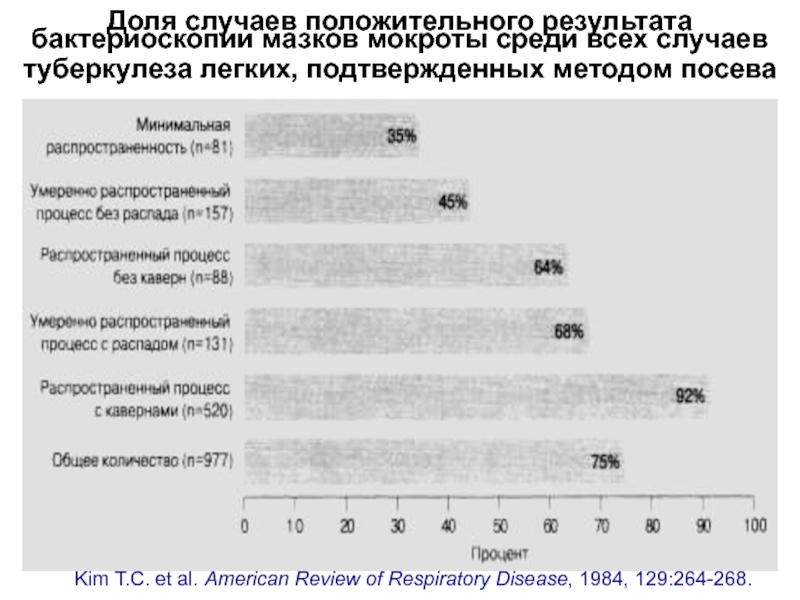

Слайд 41Доля случаев положительного результата бактериоскопии мазков мокроты среди всех случаев

туберкулеза легких, подтвержденных методом посева

Kim T.C. et al.

American Review of Respiratory Disease, 1984, 129:264-268.

Слайд 42

К своевременно выявленным больным у взрослых

относятся: больные с неосложненными формами

первичного туберкулеза, очаговым, инфильтративным, ограниченным диссеминированным туберкулезом. Давность заболевания

в этих случаях обычно невелика, клинические симптомы туберкулеза не выражены, заболевание протекает относительно легко. Протяженность поражения небольшая, процесс не выходит за рамки двух сегментов, деструктивные изменения на обзорной рентгенограмме не определяются. Бактериовыделение отсутствует или скудное (единичные МБТ при культуральном методе исследования), поэтому такие больные не представляют серьезной эпидемической опасности для окружающих. При адекватной лечебной тактике вероятность клинического излечения с формированием минимальных остаточных изменений очень высока.

Слайд 43

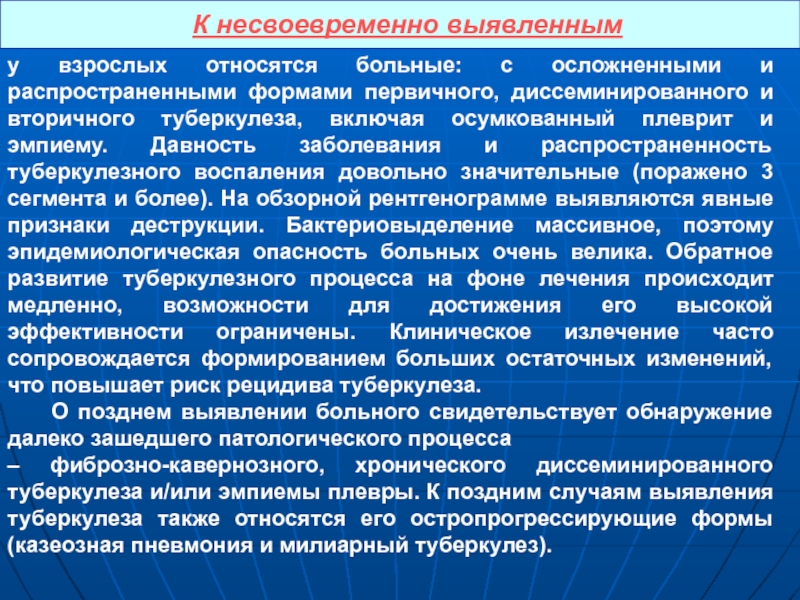

К несвоевременно выявленным

у взрослых относятся больные: с осложненными и распространенными

формами первичного, диссеминированного и вторичного туберкулеза, включая осумкованный плеврит и

эмпиему. Давность заболевания и распространенность туберкулезного воспаления довольно значительные (поражено 3 сегмента и более). На обзорной рентгенограмме выявляются явные признаки деструкции. Бактериовыделение массивное, поэтому эпидемиологическая опасность больных очень велика. Обратное развитие туберкулезного процесса на фоне лечения происходит медленно, возможности для достижения его высокой эффективности ограничены. Клиническое излечение часто сопровождается формированием больших остаточных изменений, что повышает риск рецидива туберкулеза.

О позднем выявлении больного свидетельствует обнаружение далеко зашедшего патологического процесса

– фиброзно-кавернозного, хронического диссеминированного туберкулеза и/или эмпиемы плевры. К поздним случаям выявления туберкулеза также относятся его остропрогрессирующие формы (казеозная пневмония и милиарный туберкулез).

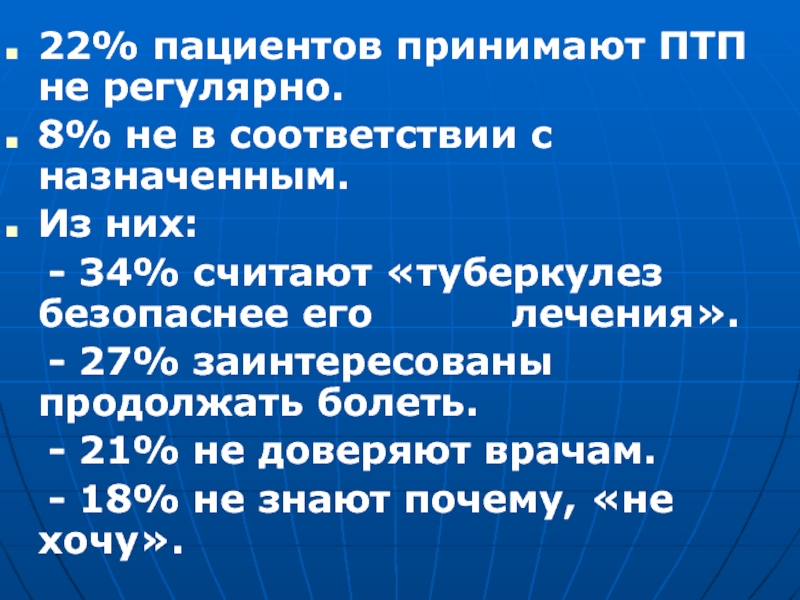

Слайд 4422% пациентов принимают ПТП не регулярно.

8% не в соответствии с

назначенным.

Из них:

- 34% считают «туберкулез безопаснее его

лечения».

- 27% заинтересованы продолжать болеть.

- 21% не доверяют врачам.

- 18% не знают почему, «не хочу».

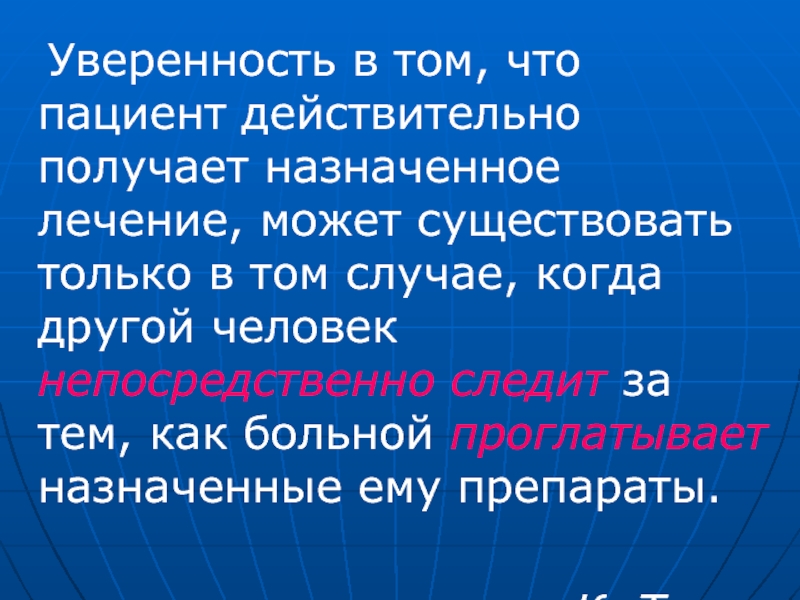

Слайд 45 Уверенность в том, что пациент действительно получает назначенное лечение, может

существовать только в том случае, когда другой человек непосредственно следит

за тем, как больной проглатывает назначенные ему препараты.

К. Томен

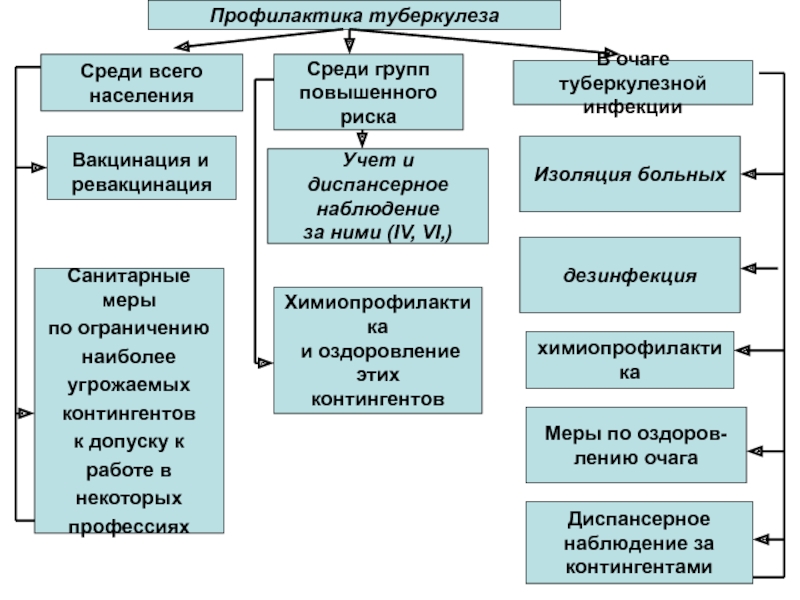

Слайд 46Профилактика туберкулеза

Среди всего

населения

В очаге туберкулезной

инфекции

Учет и диспансерное

наблюдение

за ними (IV, VI,)

Изоляция больных

дезинфекция

Санитарные меры

по ограничению

наиболее

угрожаемых

контингентов

к

допуску к

работе в

некоторых

профессиях

Химиопрофилактика

и оздоровление

этих

контингентов

химиопрофилактика

Меры по оздоров-

лению очага

Диспансерное

наблюдение за

контингентами

Вакцинация и

ревакцинация

Среди групп

повышенного

риска

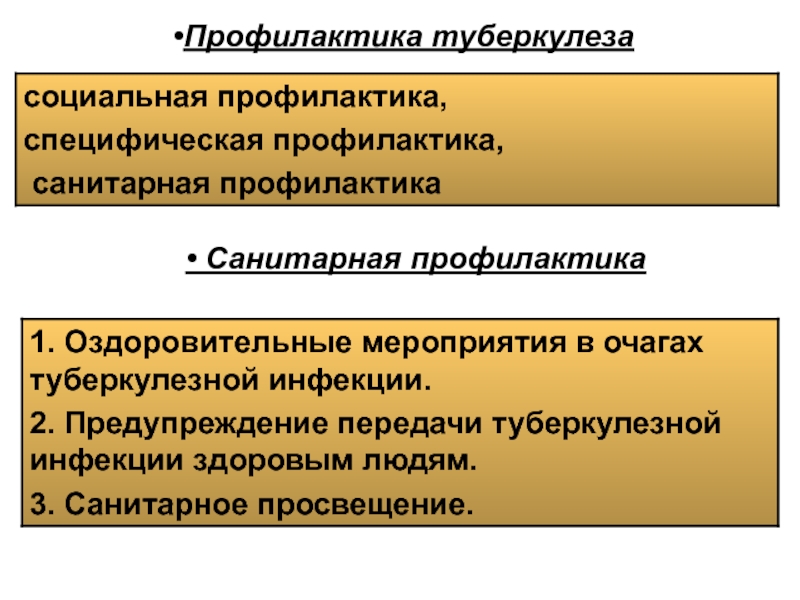

Слайд 47Профилактика туберкулеза

• Санитарная профилактика

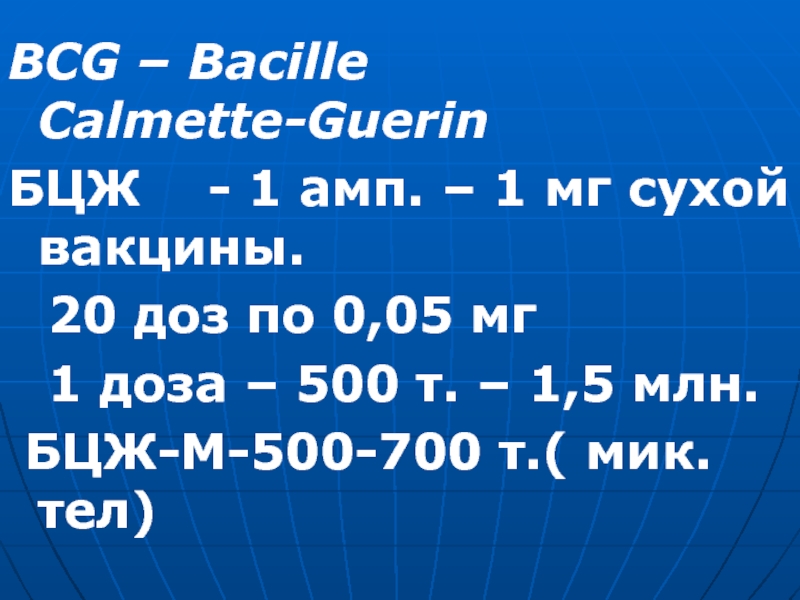

Слайд 48ВCG – Bacille Calmette-Guerin

БЦЖ - 1 амп. – 1 мг сухой

вакцины.

20 доз по 0,05 мг

1 доза – 500 т. –

1,5 млн.

БЦЖ-М-500-700 т.( мик.тел)

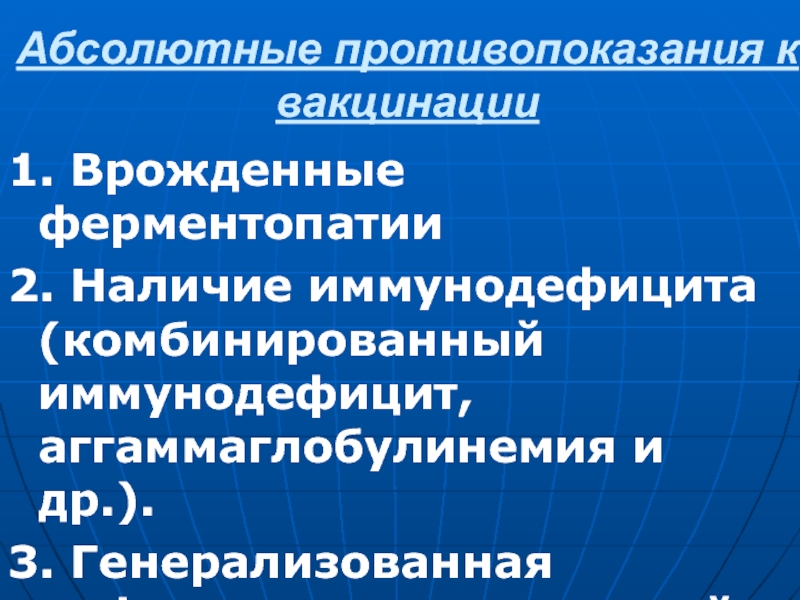

Слайд 49Абсолютные противопоказания к вакцинации

1. Врожденные ферментопатии

2. Наличие иммунодефицита (комбинированный иммунодефицит,

аггаммаглобулинемия и др.).

3. Генерализованная инфекция у старших детей в этой

семье.

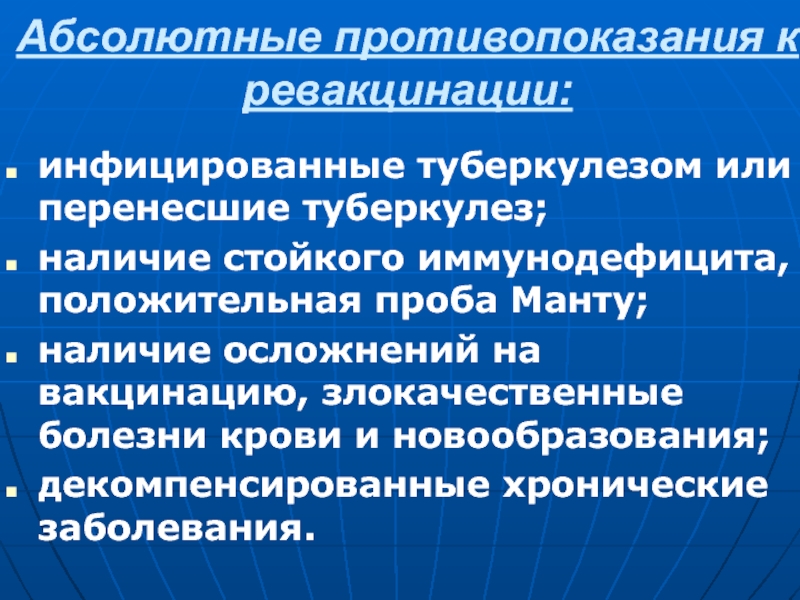

Слайд 50Абсолютные противопоказания к ревакцинации:

инфицированные туберкулезом или перенесшие туберкулез;

наличие стойкого иммунодефицита,

положительная проба Манту;

наличие осложнений на вакцинацию, злокачественные болезни крови и

новообразования;

декомпенсированные хронические заболевания.

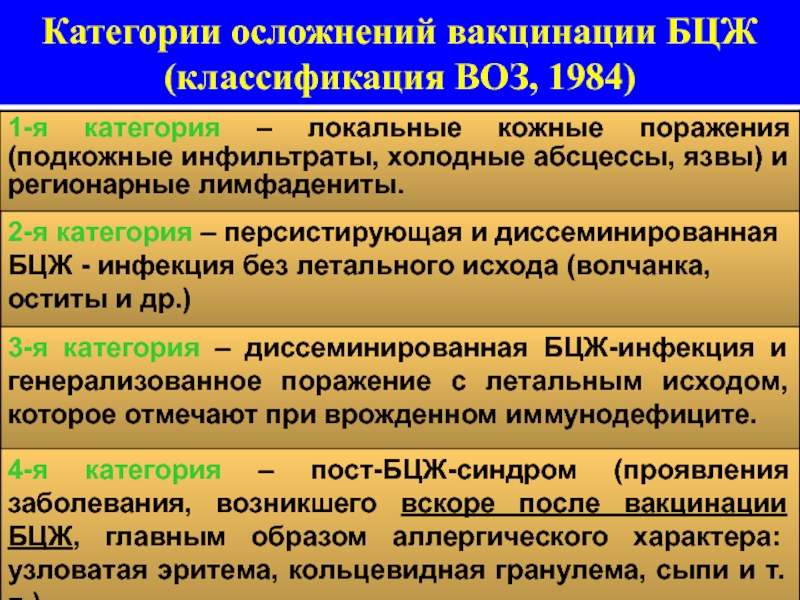

Слайд 51Категории осложнений вакцинации БЦЖ (классификация ВОЗ, 1984)

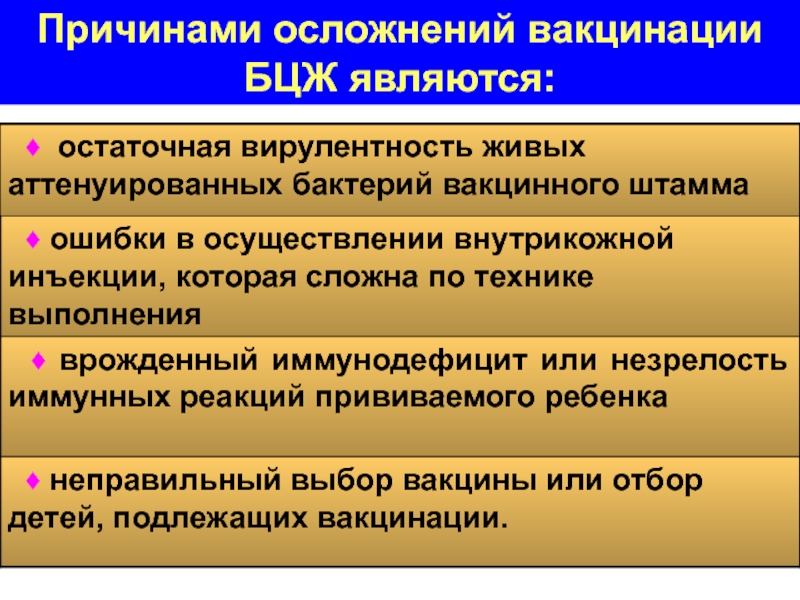

Слайд 52Причинами осложнений вакцинации БЦЖ являются:

Слайд 53Количество осложнений после введения вакцины БЦЖ

(абс. числа) (2007г. в

сравнении с 2006 г. по областями и РБ)

и (2002-2007гг.,

по РБ) по данным РЦГЭиОЗ

0,036% от общего числа вакцинированных

0,03% от общего числа вакцинирован-ных

Слайд 54Осложненное течение вакцинации БЦЖ

(подмышечный лимфаденит слева,

фаза абсцедирования, М.

bovis+) у ребенка 4 мес.

Слайд 55Осложненное течение вакцинации БЦЖ

(подмышечный лимфаденит слева,

фаза абсцедирования, М.

bovis+) у ребенка 3,5 мес.

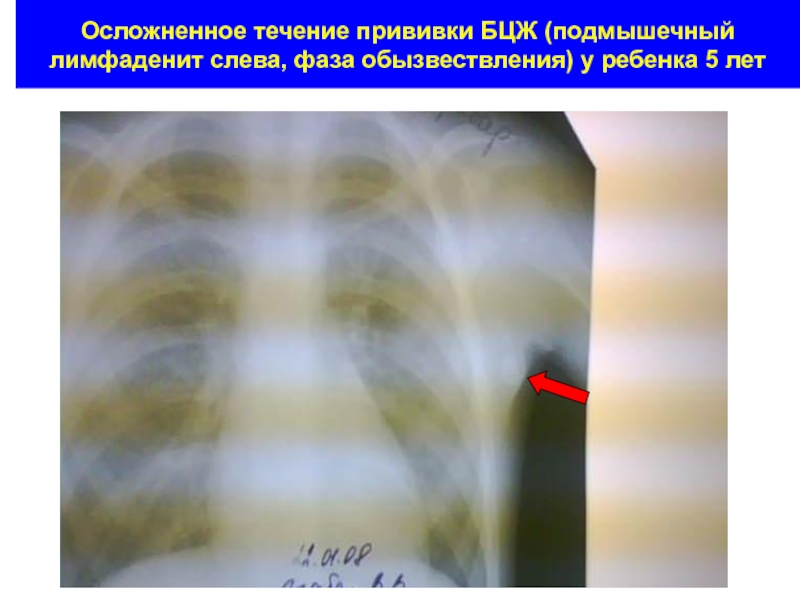

Слайд 56Осложненное течение прививки БЦЖ (подмышечный лимфаденит слева, фаза обызвествления) у

ребенка 5 лет

Слайд 57Осложненное течение вакцинации БЦЖ (холодный абсцесс верхней трети левого плеча,

М. bovis+) у ребенка 2 мес.

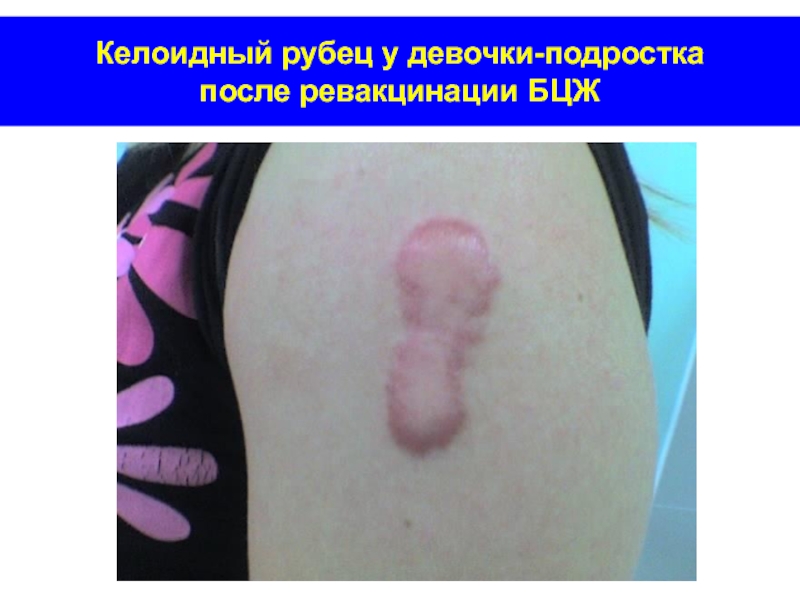

Слайд 58Келоидный рубец у девочки-подростка

после ревакцинации БЦЖ

Слайд 59БЦЖ-остит с обширной деструкцией проксимального эпиметафиза левой плечевой кости у

ребенка 1,5 лет

Слайд 60БЦЖ-остит грудины, осложненный натечным абсцессом

и свищем. Состояние после абсцессэктомии

у ребенка 8 мес.

Слайд 61БЦЖ-остит ребра, осложненный свищем и натечным абсцессом у ребенка в

возрасте 1 года

Слайд 62БЦЖ-спондилит у ребенка 7 мес.

(формирующийся гибус)

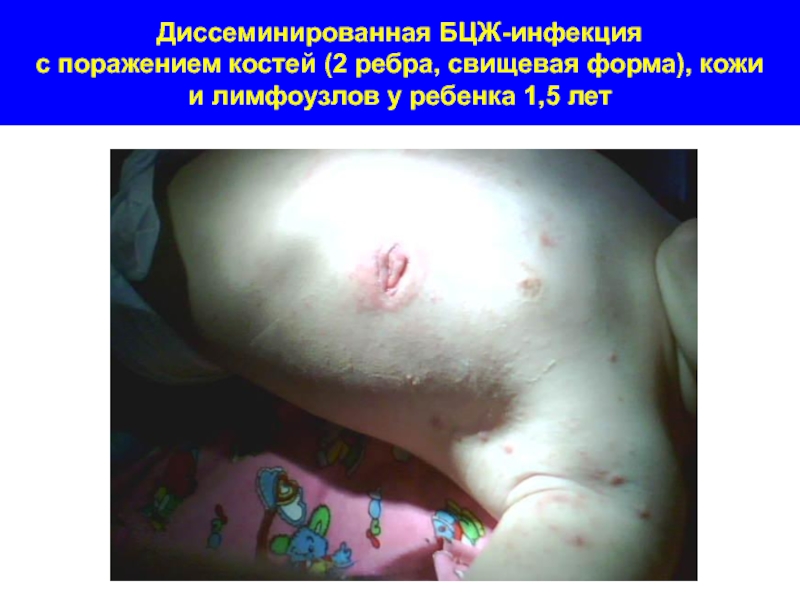

Слайд 63Диссеминированная БЦЖ-инфекция

с поражением костей (2 ребра, свищевая форма), кожи

и

лимфоузлов у ребенка 1,5 лет

Слайд 64 • МИФ: Вакцинация и ревакцинация BCG

предупреждает заболевание

туберкулезом.

РЕАЛЬНОСТЬ: Вакцинация предупреждает развитие только генерализованных форм туберкулеза

Ревакцинация: неэффективна

Слайд 65ХИМИОПРОФИЛАКТИКА ТУБЕРКУЛЕЗА

Сущность метода химиопрофилактики заключается в применении противотуберкулезных препаратов (ПТП)

с целью предупреждения инфицирования микобактериями туберкулеза (МБТ) или недопущения развития

заболевания у лиц, находящихся в контакте с больным активным туберкулезом. Различают два вида химиопрофилактики: первичную и вторичную.

Первичная химиопрофилактика (или профилактика инфекции) проводится неинфицированным детям и подросткам, находящимся в контакте с больным активным туберкулезом. Ее цель – предупредить инфицирование.

Вторичная химиопрофилактика (или превентивная терапия) проводится инфицированным лицам для предотвращения заболевания туберкулезом.

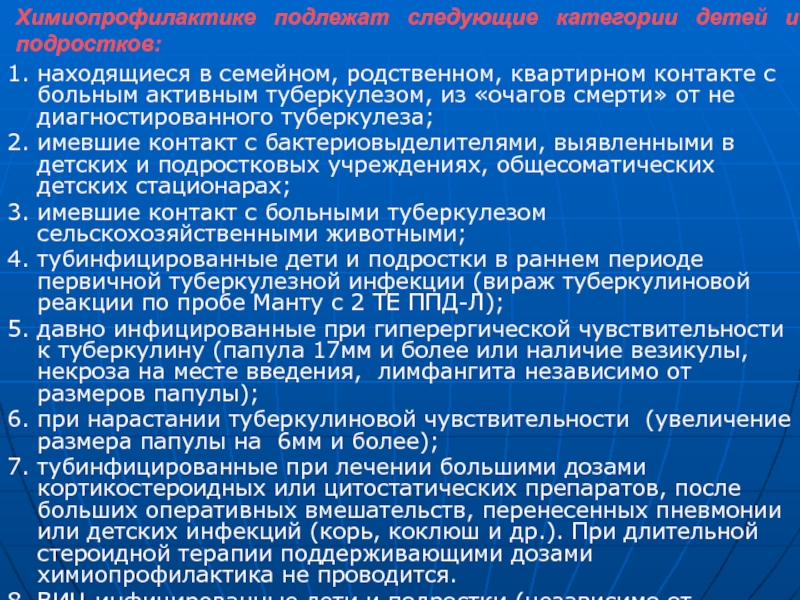

Слайд 66Химиопрофилактике подлежат следующие категории детей и подростков:

1. находящиеся в семейном,

родственном, квартирном контакте с больным активным туберкулезом, из «очагов смерти»

от не диагностированного туберкулеза;

2. имевшие контакт с бактериовыделителями, выявленными в детских и подростковых учреждениях, общесоматических детских стационарах;

3. имевшие контакт с больными туберкулезом сельскохозяйственными животными;

4. тубинфицированные дети и подростки в раннем периоде первичной туберкулезной инфекции (вираж туберкулиновой реакции по пробе Манту с 2 ТЕ ППД-Л);

5. давно инфицированные при гиперергической чувствительности к туберкулину (папула 17мм и более или наличие везикулы, некроза на месте введения, лимфангита независимо от размеров папулы);

6. при нарастании туберкулиновой чувствительности (увеличение размера папулы на 6мм и более);

7. тубинфицированные при лечении большими дозами кортикостероидных или цитостатических препаратов, после больших оперативных вмешательств, перенесенных пневмонии или детских инфекций (корь, коклюш и др.). При длительной стероидной терапии поддерживающими дозами химиопрофилактика не проводится.

8. ВИЧ-инфицированные дети и подростки (независимо от давности инфицирования туберкулезом).

Слайд 67 Инфекционный контроль – система мероприятий, направленная на предупреждение распространения туберкулезной

инфекции среди персонала и пациентов.

Слайд 68 Разделы инфекционного контроля:

- административный контроль

- инженерные мероприятия (снижение концентрации МБТ

в воздухе)

- средства индивидуальной защиты персонала

Слайд 69 Административный контроль:

- внедрение, наблюдение и контроль мероприятий по ограничению распространения

инфекции в стационаре;

- оценка степени риска в разных зонах учреждения;

-

обеспечения эффективных мероприятий по своевременному выявлению случаев туберкулеза в стационаре, своевременной изоляции больных туберкулезом, адекватному лечению и профилактике туберкулеза в стационаре;

- обучение персонала;

- обучение пациентов.

Слайд 70 Высокая степень риска:

- бактериологическая лаборатория;

- бронхологический кабинет;

- отделение МЛУ-ТБ и

части отделений, где изолированы бациллярные больные;

- рентгенологическое отделение;

- приемное отделение;

-

операционный блок;

- отделение интенсивной терапии и реанимации;

- клиническая лаборатория (бактериоскопия мазка мокроты)

- кабинет функциональной диагностики

Средняя степень риска:

- аптека;

- организационно-методический кабинет;

- лаборатории (за исключением бактериологической

Низкая степень риска:

- гараж;

- проходная;

- инженерная служба

Слайд 71 План инфекционного контроля:

ответственные лица, мероприятия по оценке риска, разделения потов

больных, порядок госпитализации, перевода и выписки, мониторинг контагиозности, меры предосторожности

для зон высокого и среднего риска, мониторинг инженерного контроля, программы индивидуальной защиты органов дыхания, санпросвет работа.

Слайд 72 Важным моментом инфекционного контроля является установка специальных кабин (помещений) для

сбора мокроты.

Слайд 73 Инфекционный контроль у больного дома:

- обучение пациента (гигиена кашля);

- использование

респиратора во время посещения бациллярного больного медицинским работником;

- собирать мокроту

на улице или в хорошо проветриваемых помещениях.

Слайд 74Индивидуальная респираторная защита

Последняя линия обороны медицинского персонала от инфицирования нозокомиальной

M. tuberculosis

Обязательный компонент системы инфекционного контроля при работе в

зоне повышенного риска

Включает выбор респиратора, обучение пользованию и непосредственное использование респиратора.

Слайд 75Средства индивидуальной защиты медицинского персонала при работе

с источниками туберкулезной

инфекции

Слайд 76Выбор респираторной защиты от микобактерии туберкулеза

Хирургическая маска?

Респиратор?

В чем отличие?

Слайд 77Хирургическая маска - определение

(согласно EN14683)

Медицинское изделие, закрывающее рот, нос

и подбородок, и создающее барьер, минимизирующий прямую передачу инфекционных агентов

между медицинским персоналом и пациентом

Слайд 78Хирургическая маска

Т.е. маска – необходимый атрибут инфекционного контроля в отношении

пациентов, являющихся источником туберкулезной инфекции – защита окружающих!

Слайд 79Респираторы

Респираторы предназначены для работы снаружи => внутрь и поэтому защищают

пользователя.

Бесклапанные респираторы могут работать в обоих

направлениях.

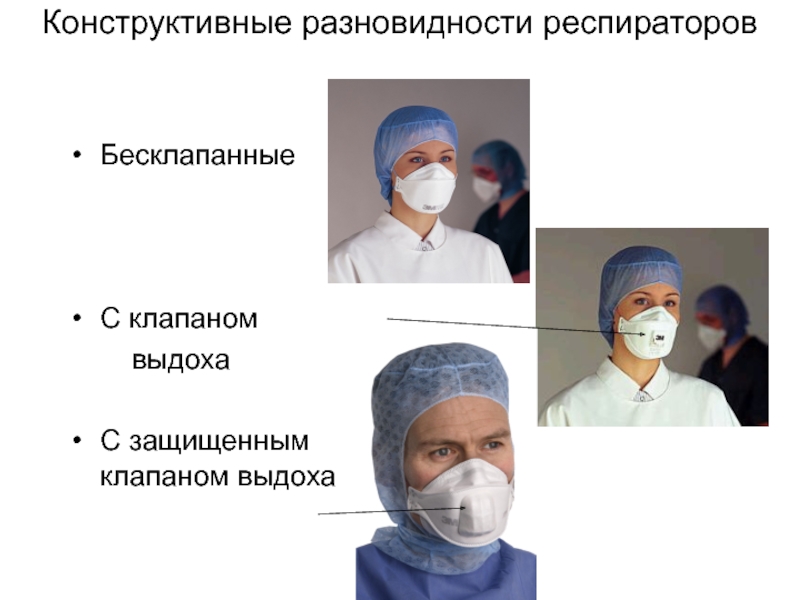

Слайд 80Конструктивные разновидности респираторов

Бесклапанные

С клапаном

выдоха

С защищенным клапаном

выдоха

Слайд 81Общие правила

Респираторы помогают снизить экспозицию вредных биологических

загрязнений, но не

исключают риска инфицирования, болезни и смерти

Для максимальной эффективности респиратор следует

надеть

предварительно и не снимать в течение всего времени контакта с

опасным загрязнением

Респиратор способен защитить легкие, но некоторые биологические

загрязнения могут проникать через кожу или глаза, поэтому может

понадобиться иное защитное оснащение

Важно плотное прилегание респиратора, при недостаточном прилегании загрязнения, переносимые воздушным путем, могут проникнуть под респиратор

Слайд 82 Мероприятия по инфекционному контролю являются неотъемлемой и важной частью работы

противотуберкулезной службы, т.к. позволяют снизить заболеваемость туберкулезом среди сотрудников и

предупредить распространение туберкулезной инфекции среди пациентов.

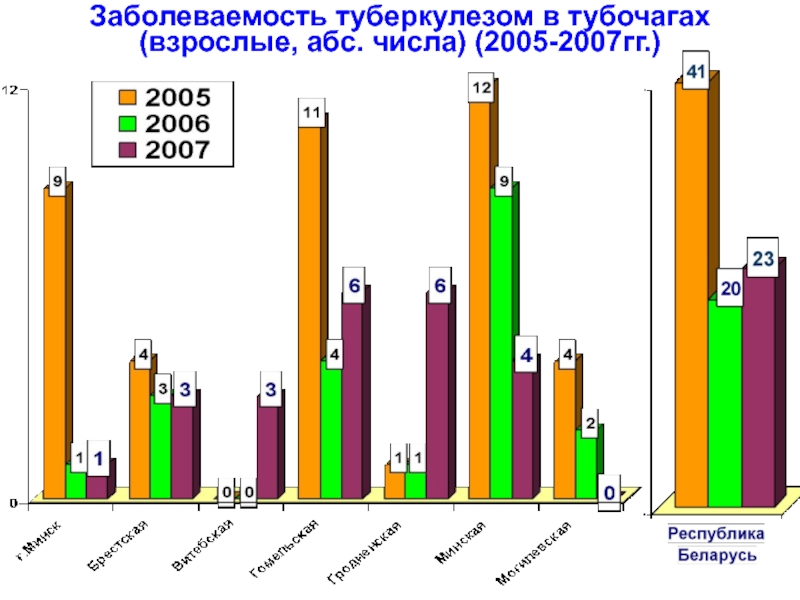

Слайд 83Заболеваемость туберкулезом в тубочагах

(взрослые, абс. числа) (2005-2007гг.)

Слайд 84Заболеваемость туберкулезом медицинских работников в РБ (абс. числа) (2000-2007гг.)