Разделы презентаций

- Разное

- Английский язык

- Астрономия

- Алгебра

- Биология

- География

- Геометрия

- Детские презентации

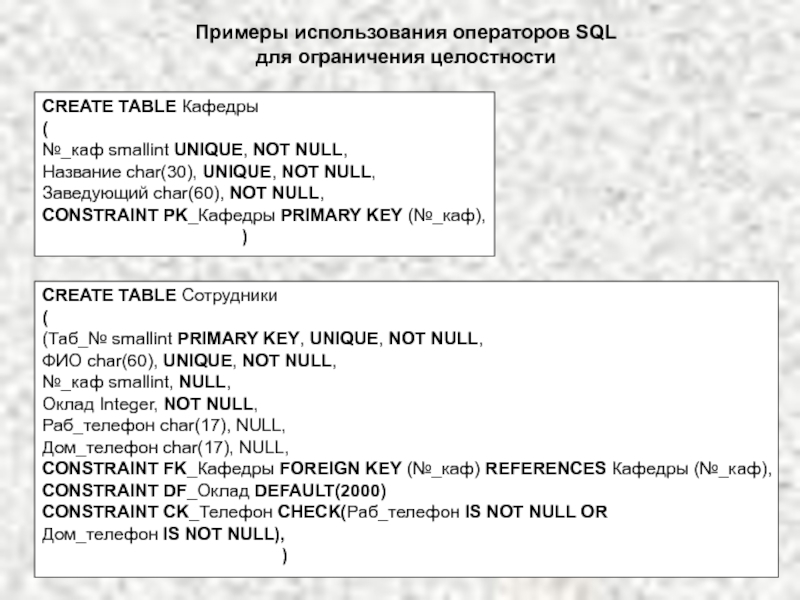

- Информатика

- История

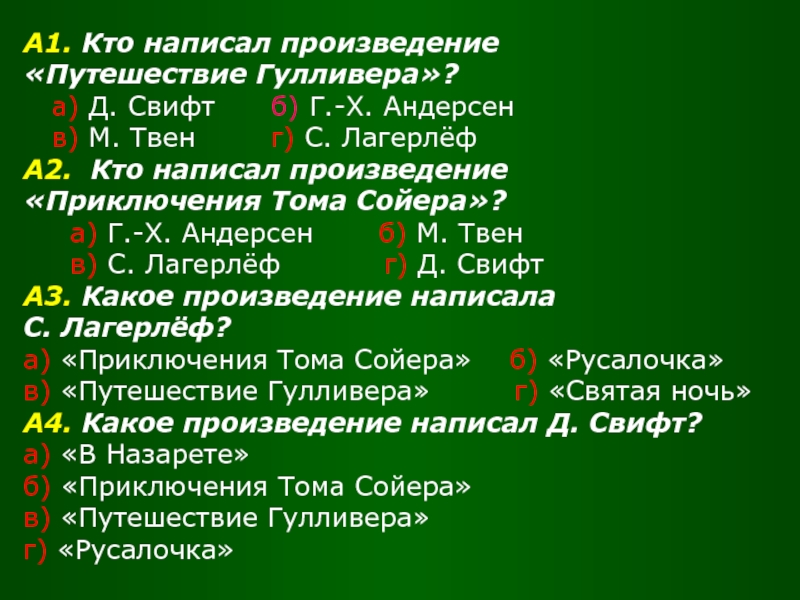

- Литература

- Математика

- Медицина

- Менеджмент

- Музыка

- МХК

- Немецкий язык

- ОБЖ

- Обществознание

- Окружающий мир

- Педагогика

- Русский язык

- Технология

- Физика

- Философия

- Химия

- Шаблоны, картинки для презентаций

- Экология

- Экономика

- Юриспруденция

Церкви Верховского района МБУ Межпоселенческая районная библиотека Верховского

Содержание

- 1. Церкви Верховского района МБУ Межпоселенческая районная библиотека Верховского

- 2. Слайд 2

- 3. «Культура древней Руси сосредоточена главным

- 4. До настоящего времени у нас в районе

- 5. По сведениям 1866 года,

- 6. По данным о церквях и приходах Новосильского

- 7. И пошли расти на Святой РусиХрамы

- 8. Архангельская церковь (ни здания, ни

- 9. «... Приход села Скородное составился

- 10. Приход - храм во Покрова Пресвятыя Богородицы,

- 11. В храме есть две иконы Божией Матери,

- 12. Известен факт, что по указу 1916

- 13. Храм Михаила Архангела был в селе Песочное

- 14. Сюда, в село Песочное, в церковь приходили

- 15. В селе Нижний Жёрновец находилась Казанская церковь. Село

- 16. Верующие этого прихода праздновали в году два

- 17. Но позже по просьбе прихожан зимний храмовый

- 18. Село Верхняя Залегощь Церковь во имя

- 19. В селе Верхняя (Вышняя) Залегощь храм во

- 20. Церковь во имя иконы Казанской Божьей матери(Михаило -Архангельская церковь) Село Галичье

- 21. Село Галичье образовали казаки - выходцы с

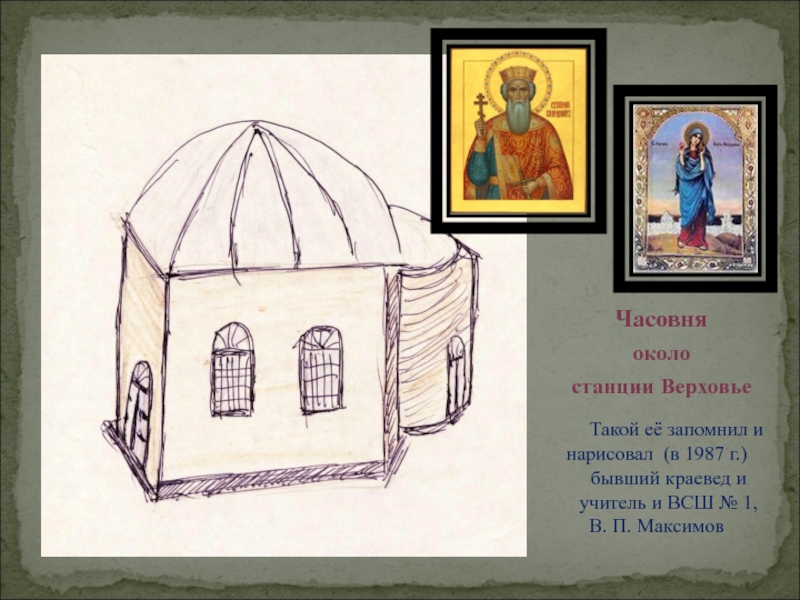

- 22. Часовня около станции Верховье Такой её запомнил инарисовал

- 23. В книге П. И. Малицкого «Приходы и

- 24. Святой равноапостольный великий князь Владимир – князь

- 25. Равноапостольная святая Мария Магдалина - преданная последовательница

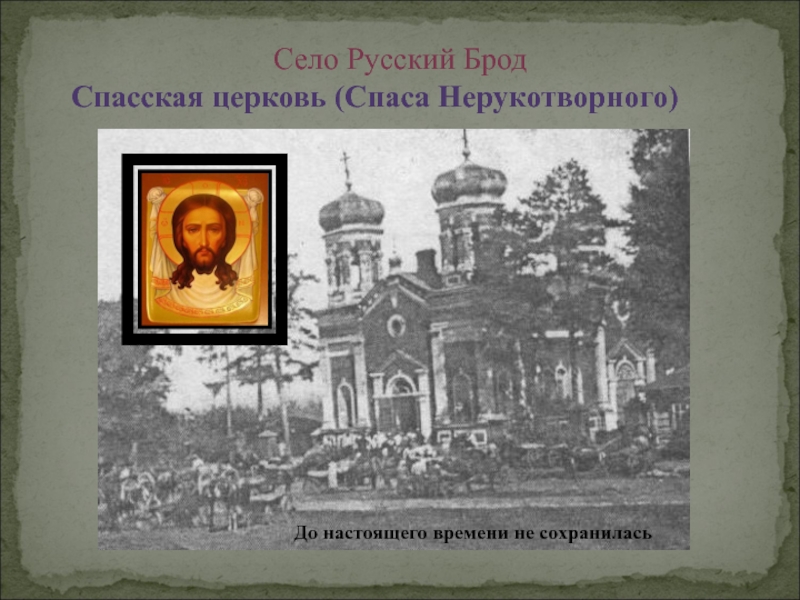

- 26. Спасская церковь (Спаса Нерукотворного)Село Русский БродДо настоящего времени не сохранилась

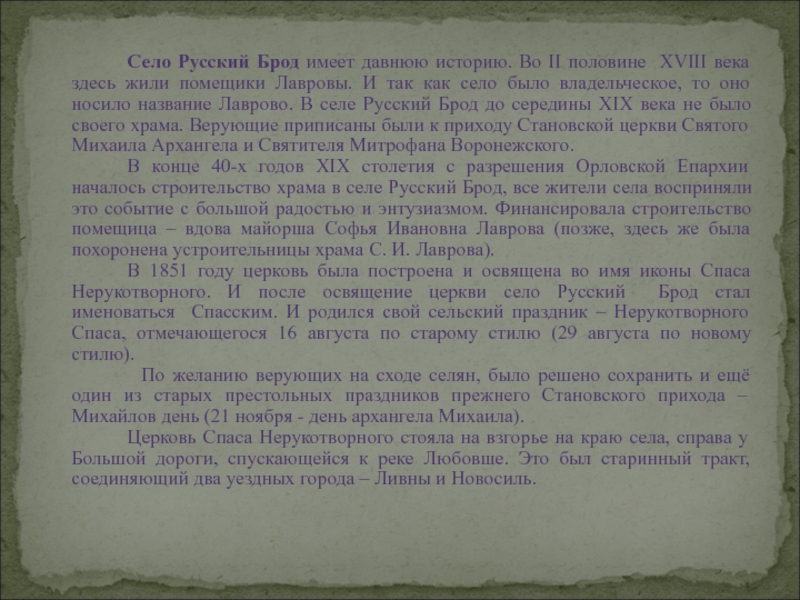

- 27. Село Русский Брод имеет давнюю историю. Во

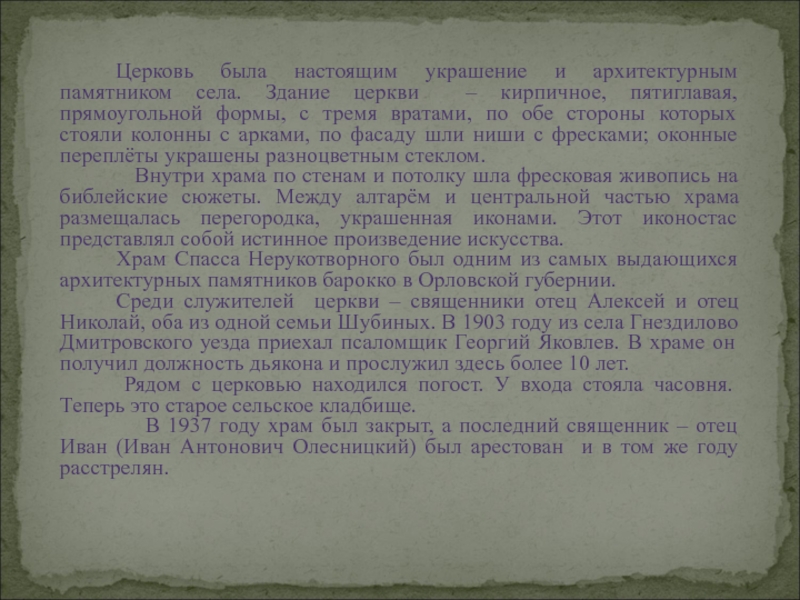

- 28. Церковь была настоящим украшение и архитектурным памятником

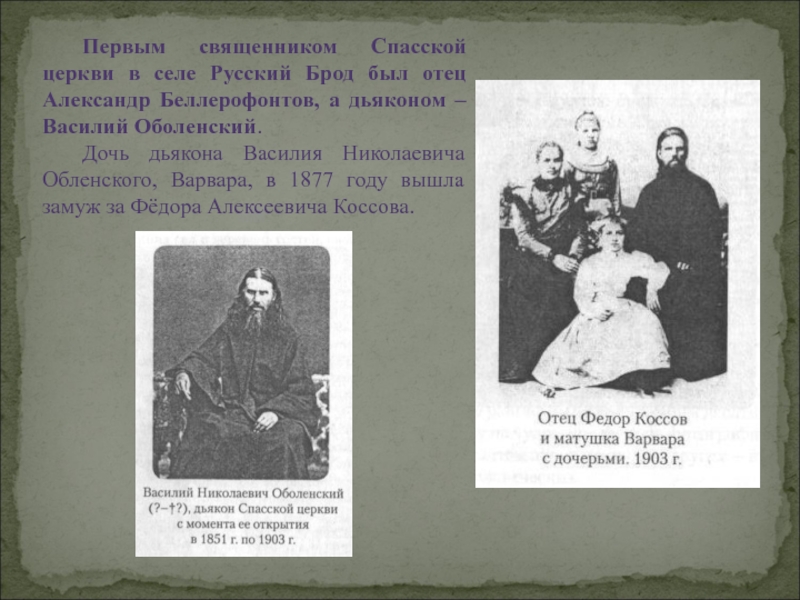

- 29. Первым священником Спасской церкви в селе Русский

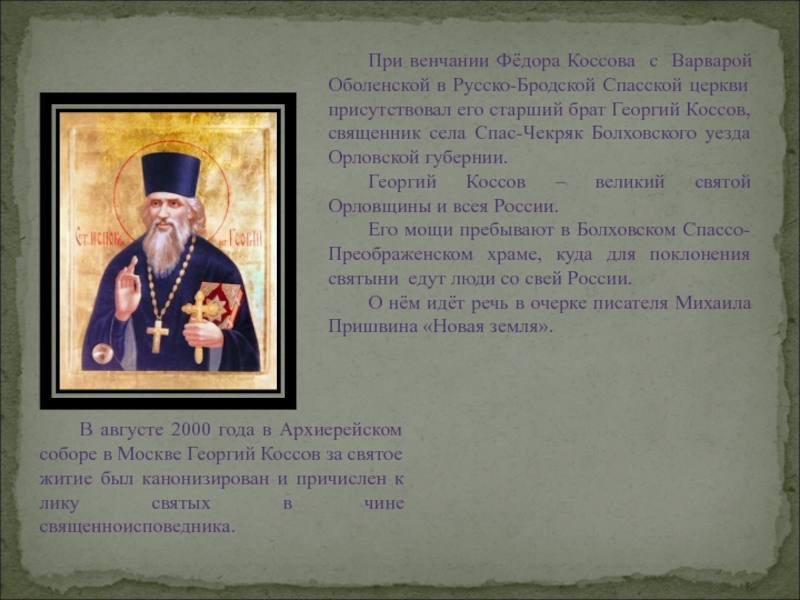

- 30. При венчании Фёдора Коссова с Варварой Оболенской

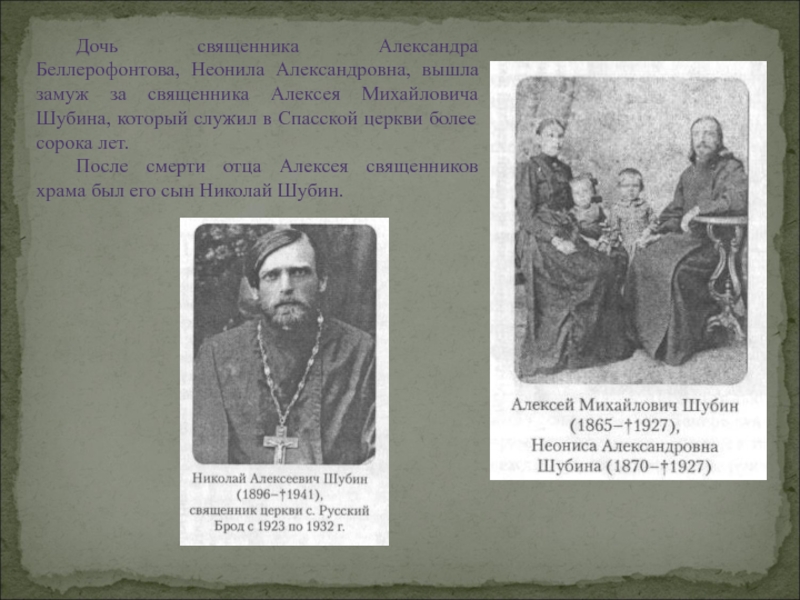

- 31. Дочь священника Александра Беллерофонтова, Неонила Александровна, вышла

- 32. Памятники градостроительства и архитектуры

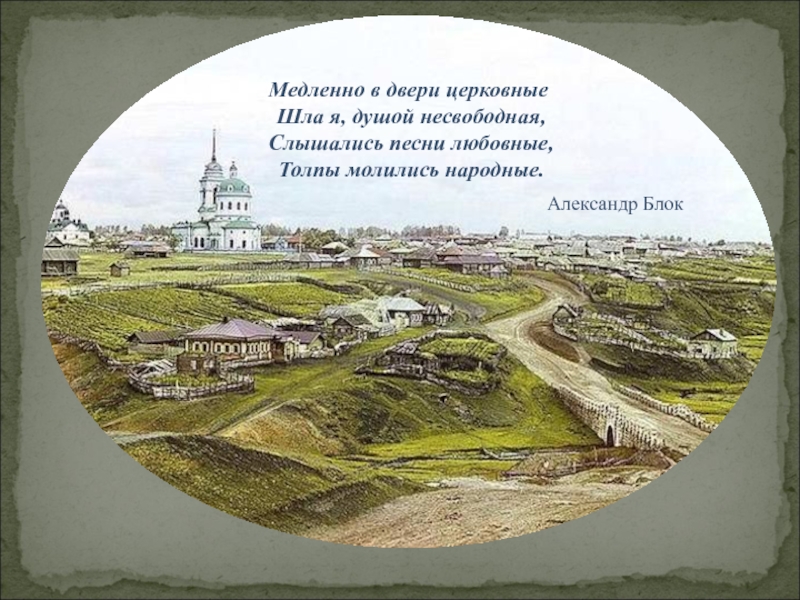

- 33. .Медленно в двери церковные Шла я, душой несвободная, Слышались песни любовные, Толпы молились народные.Александр Блок

- 34. Село ДичняПокровская Церковь (Церковь Покрова Пресвятой Богородицы)

- 35. Известно, что в 1750 году в селе

- 36. Село КаменкаЦерковь святого Николая Чудотворца

- 37. По преданию, приход образовался из новосильских казаков,

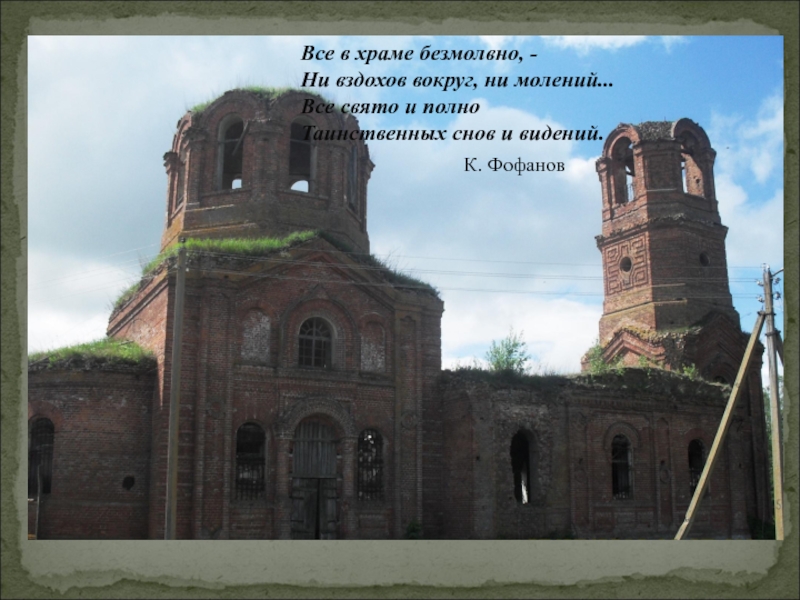

- 38. Все в храме безмолвно, -Ни вздохов вокруг, ни молений...Все свято и полноТаинственных снов и видений.К. Фофанов

- 39. Слайд 39

- 40. Слайд 40

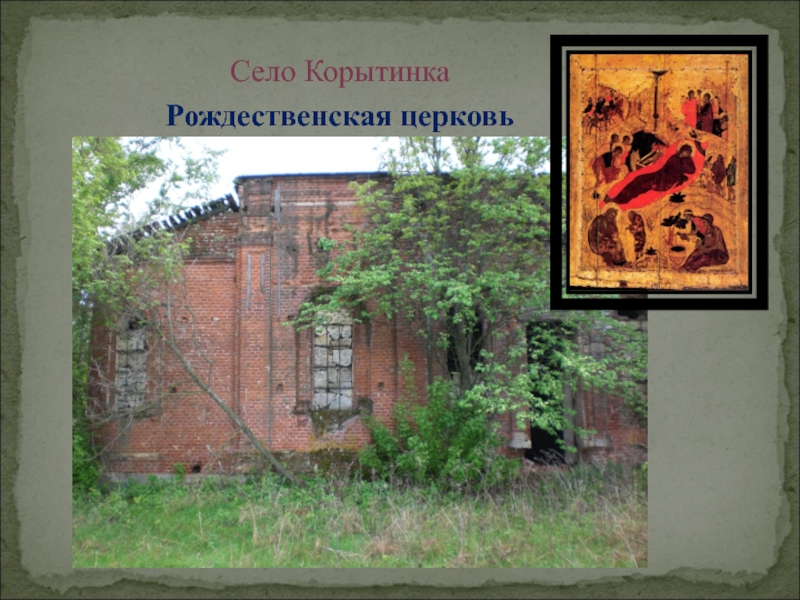

- 41. Рождественская церковьСело Корытинка

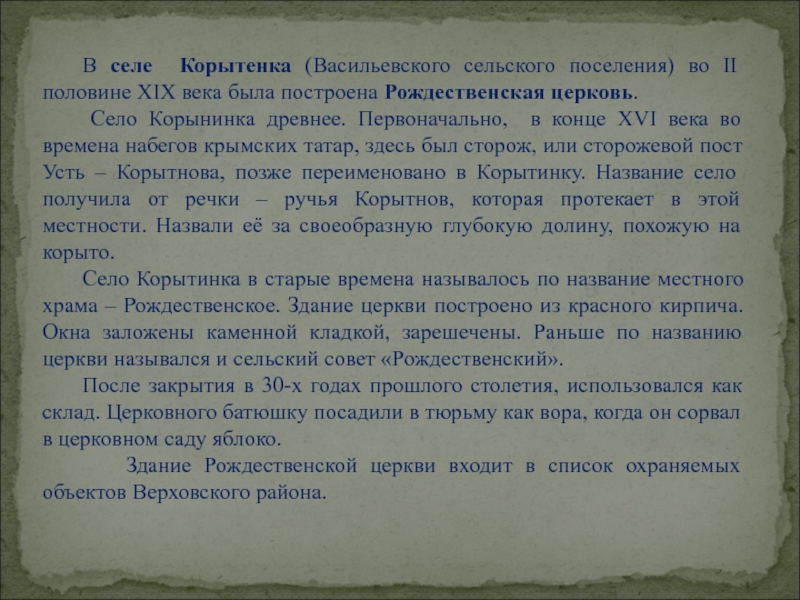

- 42. В селе Корытенка (Васильевского сельского поселения) во

- 43. Село Красное Крещенская церковь

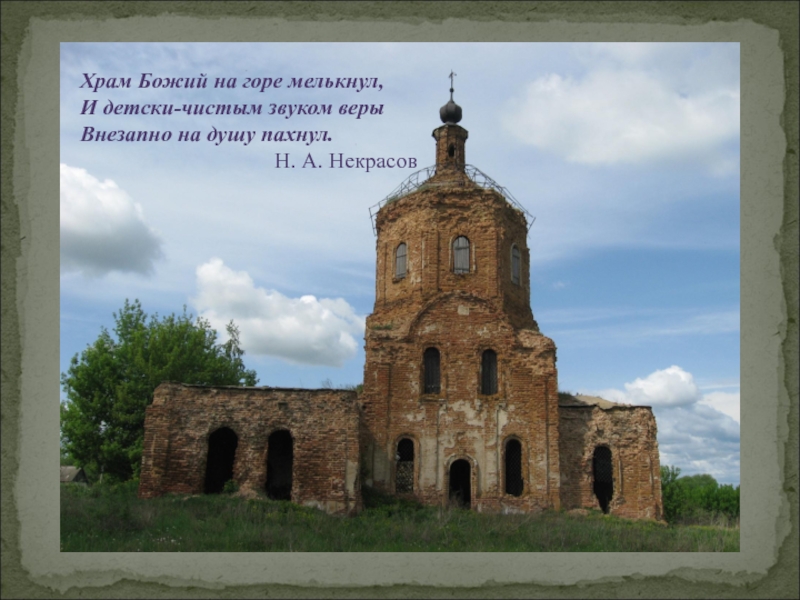

- 44. Храм Божий на горе мелькнул,И детски-чистым звуком

- 45. В селе Красное (Теляженского сельского поселения) находится

- 46. Село СреднееКазанская церковь (Церковь Казанской Божьей Матери)

- 47. Среди дубравыБлестит крестамиХрам пятиглавыйС колоколами.Их звон призывныйЧерез могилыГудит так дивноИ так уныло.А. К. Толстой

- 48. В селе Среднее (Галичинского сельского поселения) стоит

- 49. Село СухотиновкаВсесвятская церковь (Церковь Святого Николая Чудотворца)

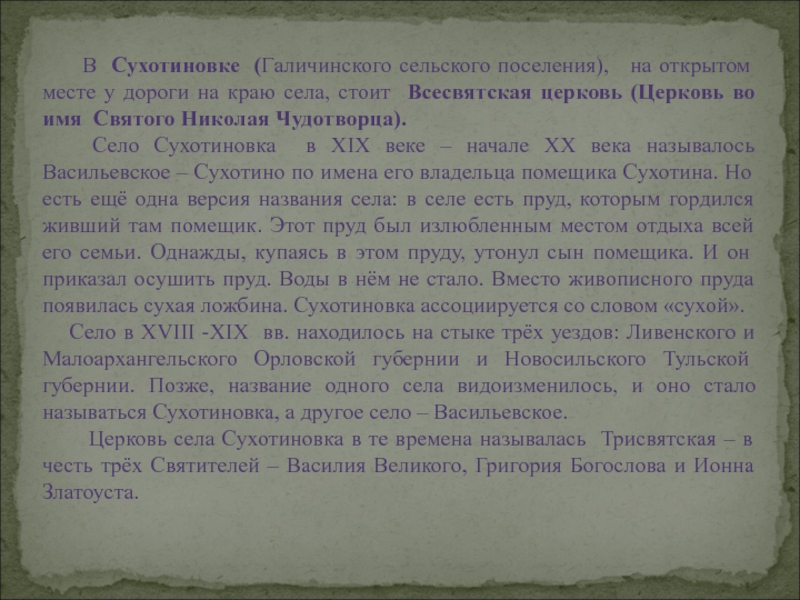

- 50. В Сухотиновке (Галичинского сельского поселения), на

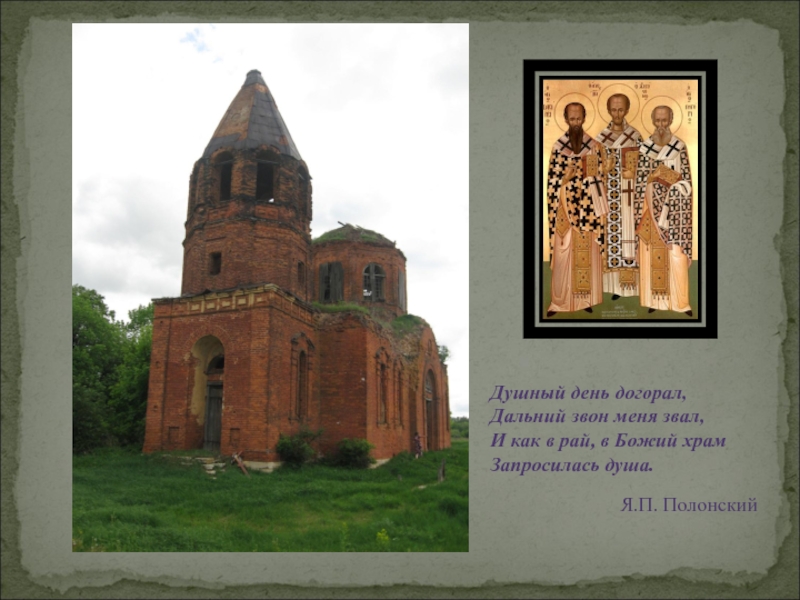

- 51. Душный день догорал,Дальний звон меня звал,И как в рай, в Божий храмЗапросилась душа.Я.П. Полонский

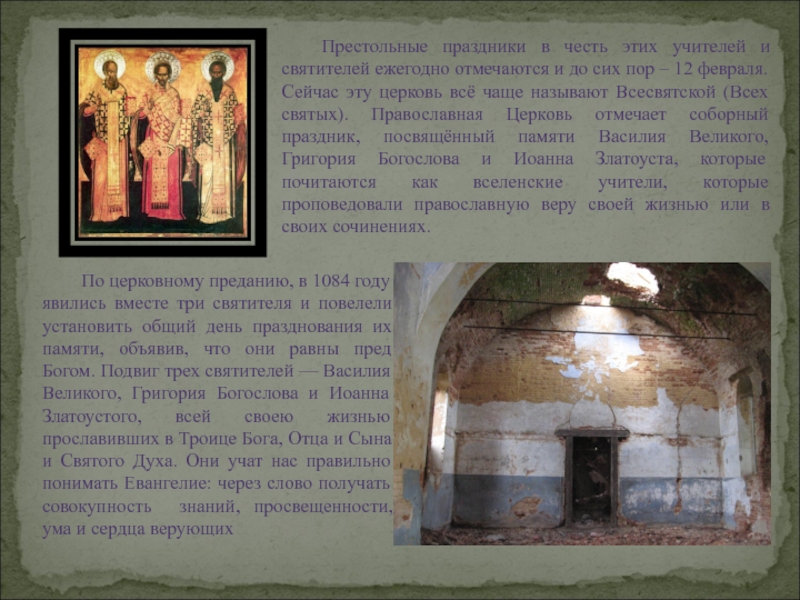

- 52. Престольные праздники в честь этих учителей и

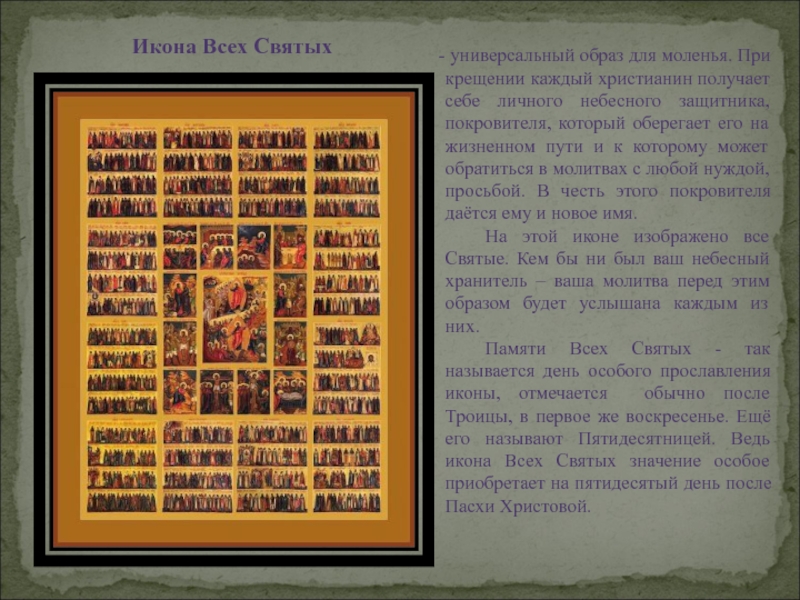

- 53. Икона Всех Святых универсальный образ для моленья.

- 54. По преданию, церковь возведена помещиком Сухотиным в

- 55. Село Пеньшино Казанская (Борисоглебская)церковь

- 56. В селе Пеньшино (Русско-Бродского сельского поселения), на

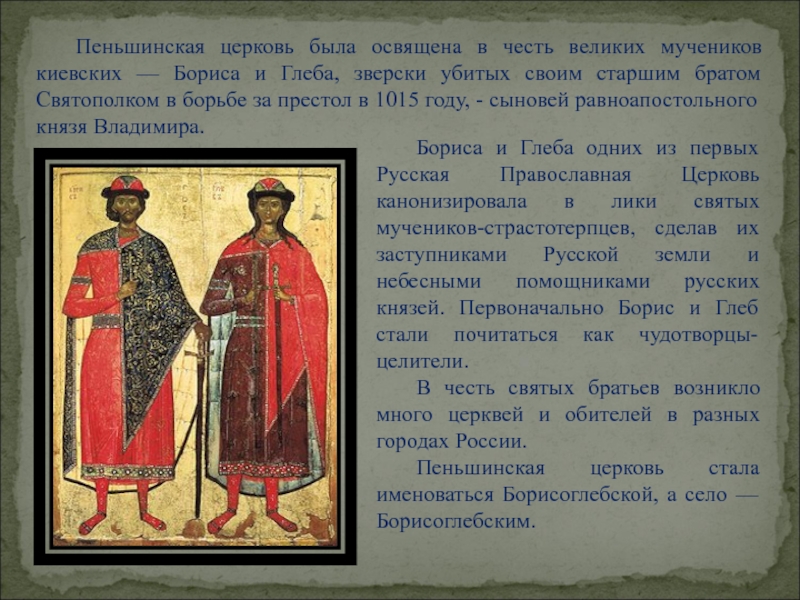

- 57. Пеньшинская церковь была освящена в честь великих

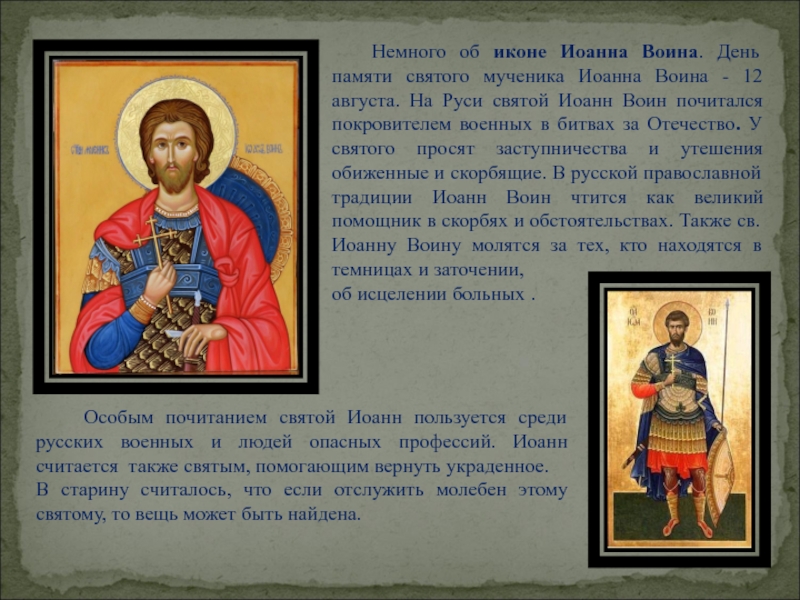

- 58. У входа в церковь, слева, в нише,

- 59. Немного об иконе Иоанна Воина. День памяти

- 60. Князь Луцкой - Николай Святоша — князь

- 61. На иконостасе Пеньшинской церкви в позолоте красовались

- 62. Праздник в честь Бориса и Глеба 24

- 63. Своим мелодичным колокольным звоном (благовестом, перезвоном или

- 64. Под алтарным помещением храма был устроен склеп

- 65. Село КоньшиноЦерковь святого Архангела Михаила

- 66. У села было несколько названий. Село Коньшино

- 67. Церковь возведена в I половине

- 68. Ещё в 80-е года XX столетия недалеко

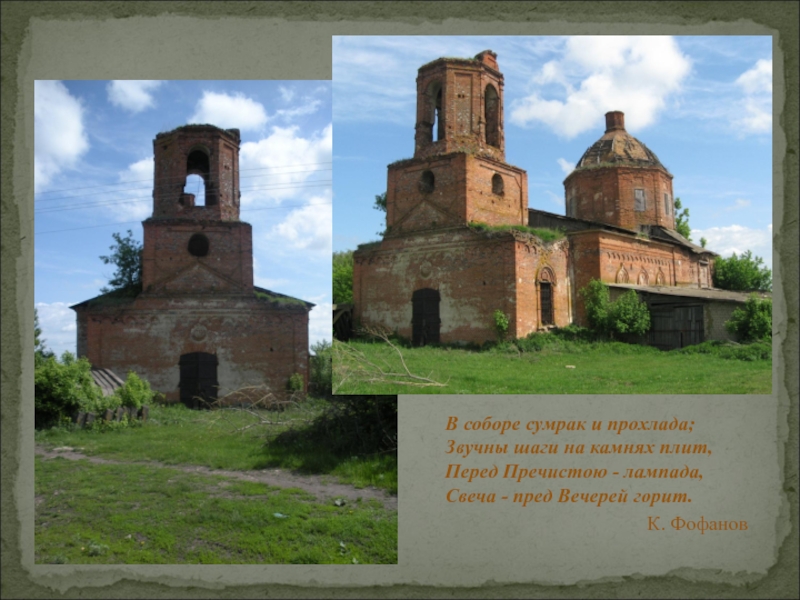

- 69. В соборе сумрак и прохлада;Звучны шаги на

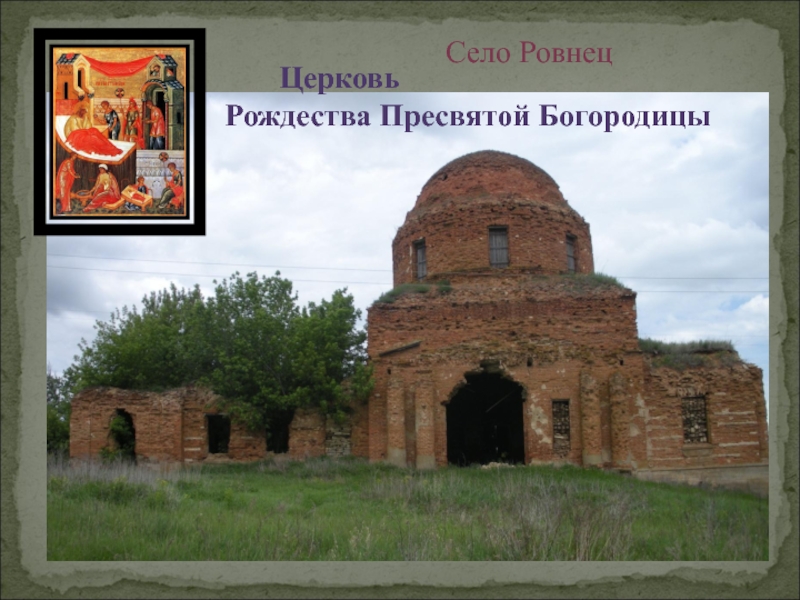

- 70. Село Ровнец Церковь Рождества Пресвятой Богородицы

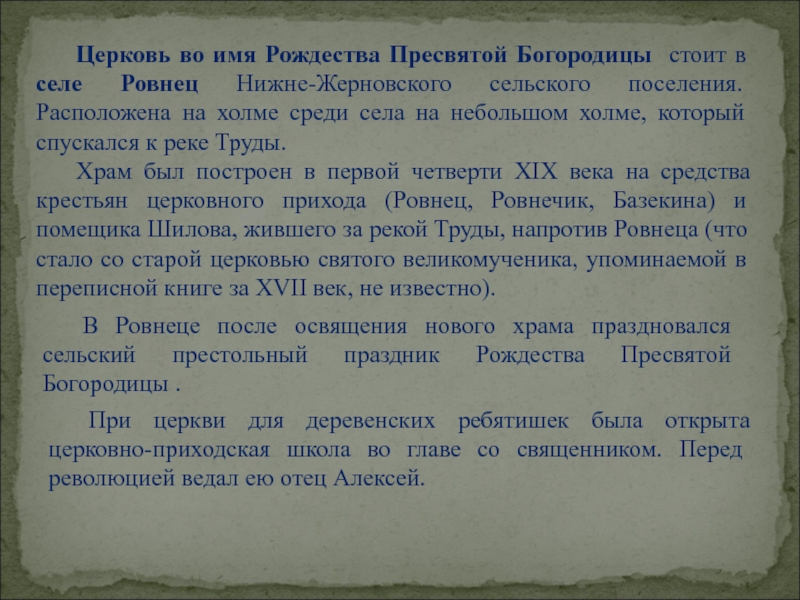

- 71. Церковь во имя Рождества Пресвятой Богородицы стоит

- 72. Церковный сумрак.Мирная прохлада,Немой алтарь.Дрожащий свет негаснущей лампадыТеперь,

- 73. Церковь являет собой характерный образец позднего классицизма.

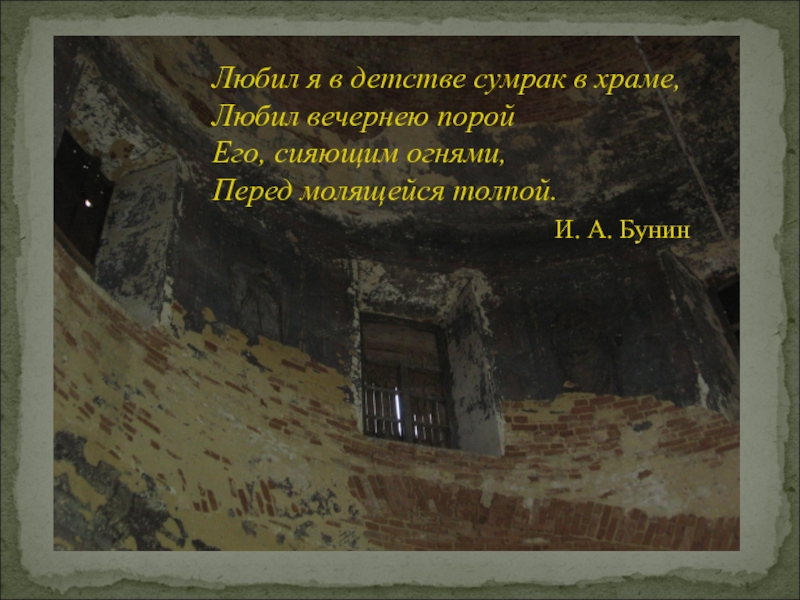

- 74. Любил я в детстве сумрак в храме,Любил

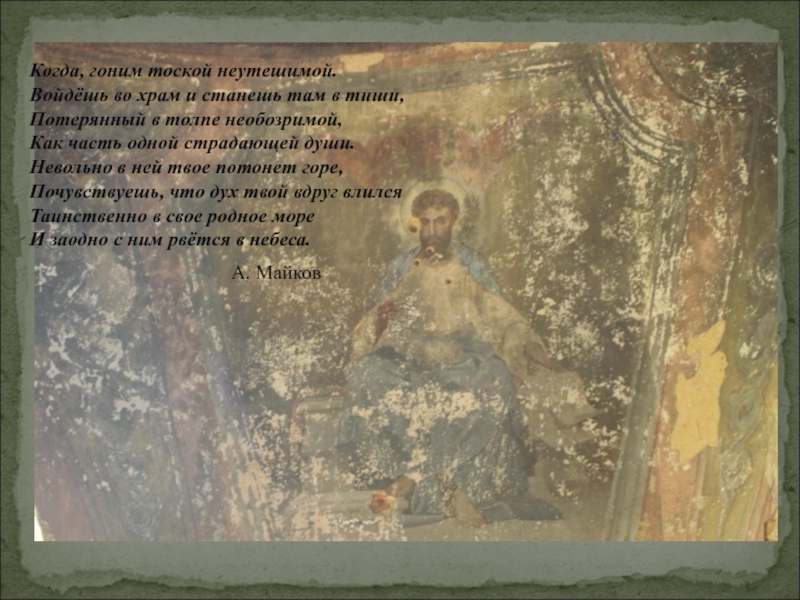

- 75. Когда, гоним тоской неутешимой.Войдёшь во храм и

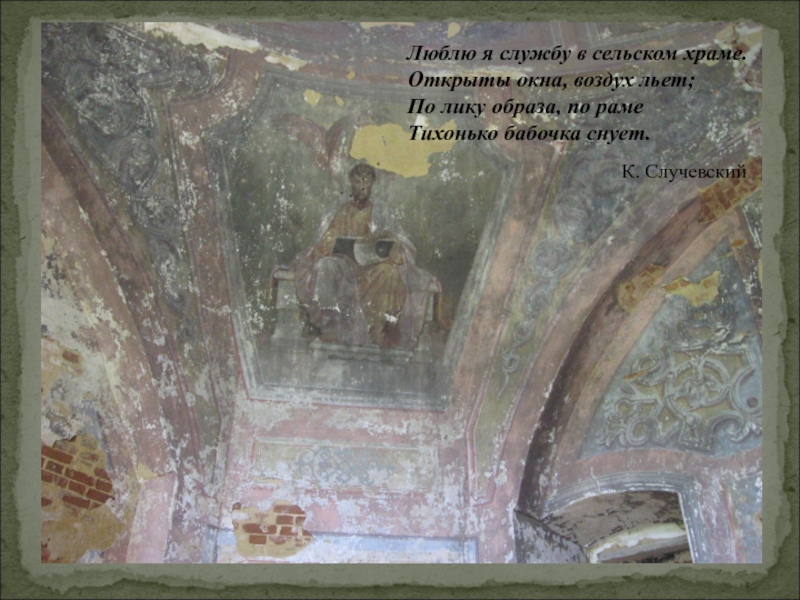

- 76. Люблю я службу в сельском храме.Открыты окна, воздух льет;По лику oбраза, по рамеТихонько бабочка снует.К. Случевский

- 77. Село КорсуньХрам во имя иконы Корсунской Божьей

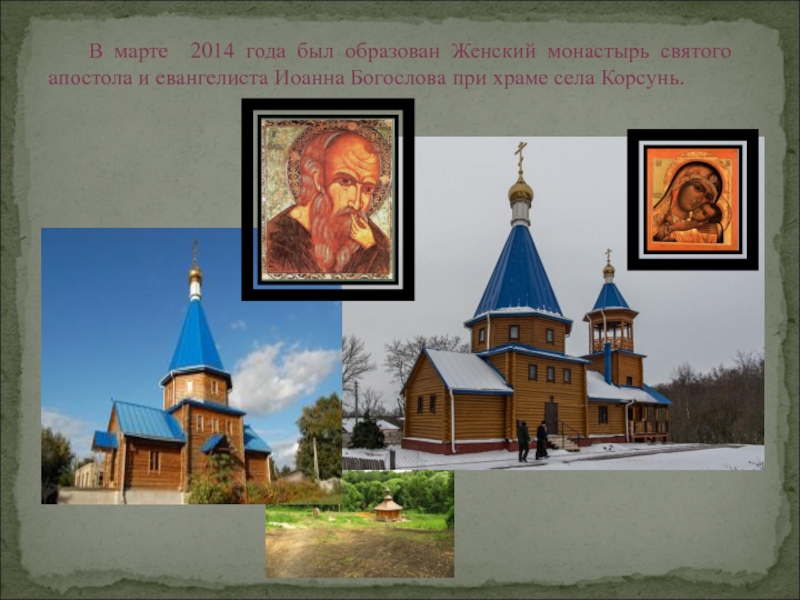

- 78. В марте 2014 года был образован Женский

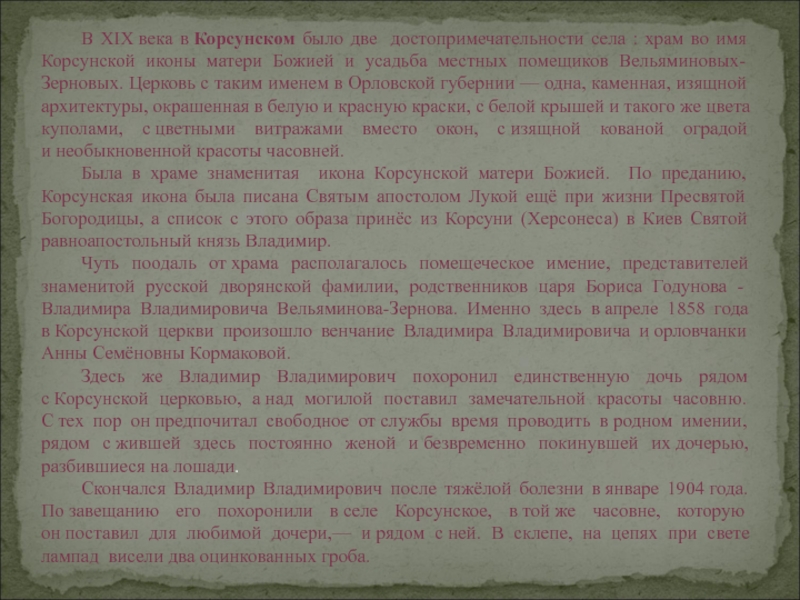

- 79. В XIX века в Корсунском было две достопримечательности села

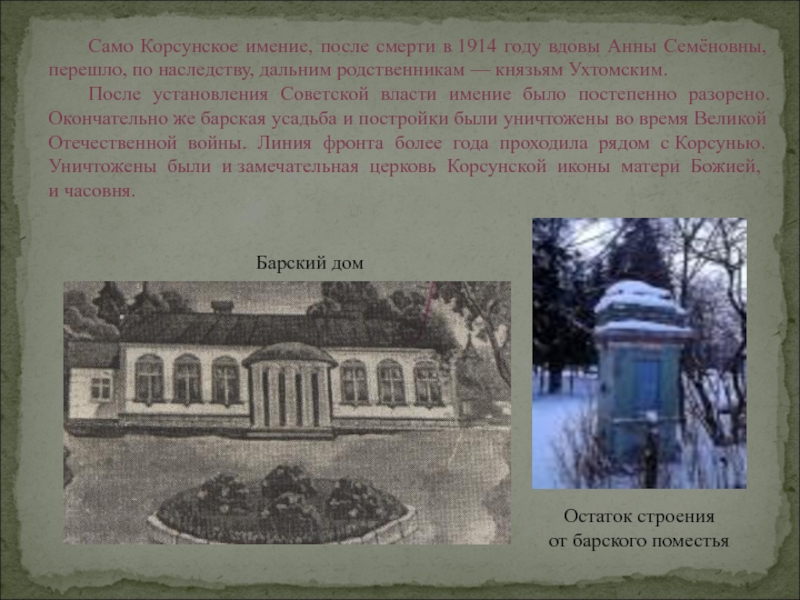

- 80. Само Корсунское имение, после смерти в 1914 году

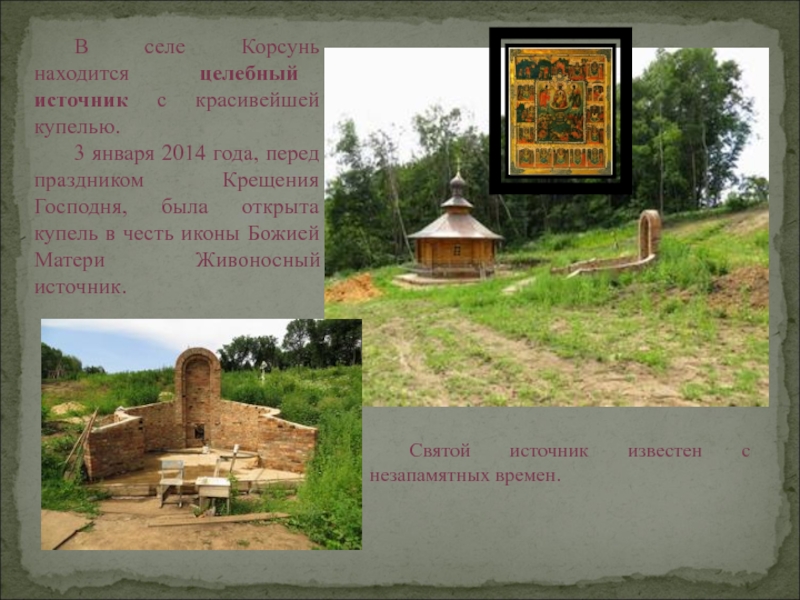

- 81. В селе Корсунь находится целебный источник с

- 82. Старожилы села рассказывали, что сохранилась легенда

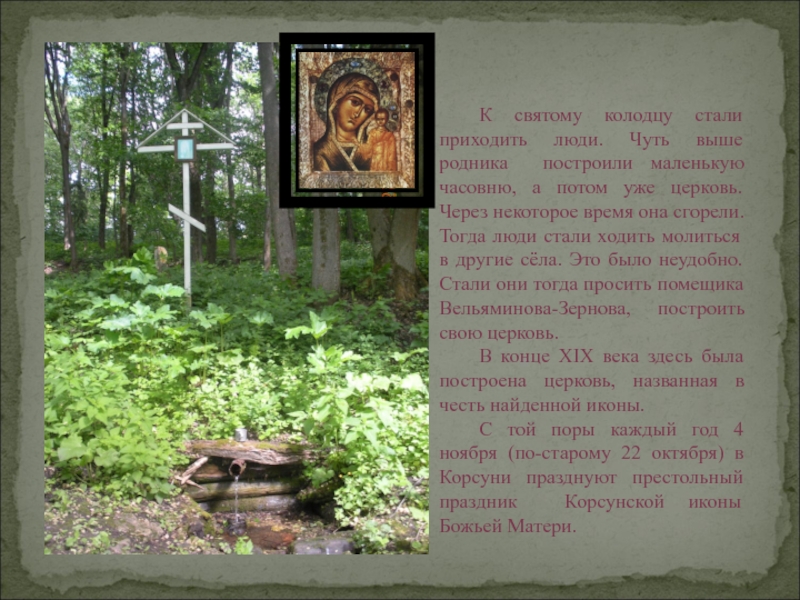

- 83. К святому колодцу стали приходить люди. Чуть

- 84. Посёлок Верховье Свято - Троицкая церковь

- 85. 17 декабря 2004 года состоялось Малое освещение

- 86. Слайд 86

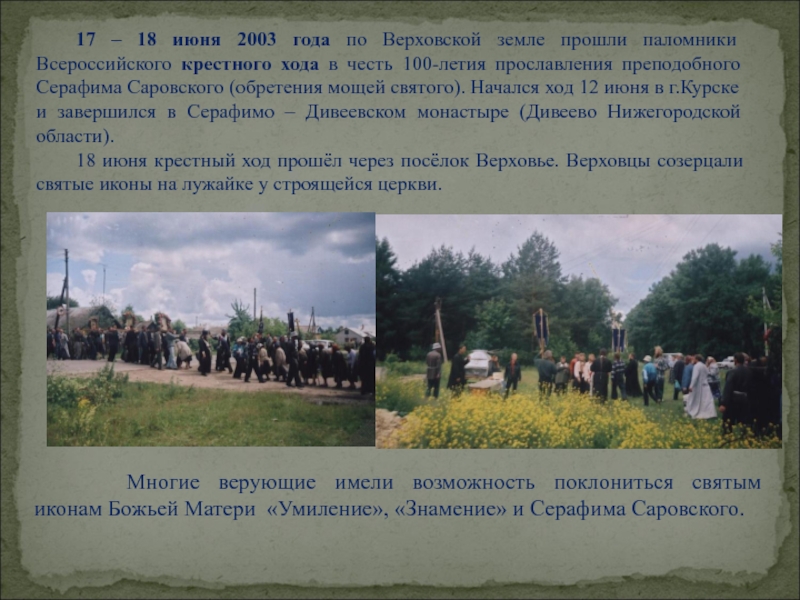

- 87. 17 – 18 июня 2003 года по

- 88. На ночлег паломники останавливались в селе Скородное.

- 89. 21 ноября 2014 года, в день празднования

- 90. В начале ноября 2014 года в селе

- 91. Люблю проселочной дорогойВ день летний, в праздник

- 92. Слайд 92

- 93. Малицкий, П. И. Приходы и церкви Тульской

- 94. Энциклопедия православной святости. В 2 т. /

- 95. Благодарю за внимание!

- 96. Виртуальное путешествие совершила Лариса Величкина, ведущий библиограф

- 97. Скачать презентанцию

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Церкви

Верховского района

МБУ «Межпоселенческая районная библиотека

Верховского района Орловской области»

Слайд 2

К 653

К

95

Церк 44

Составитель: Л. Величкина

Ответственный за выпуск: Л. И. Быковская

Церкви Верховского района: виртуальное путешествие по памятникам градостроительства и архитектуры [Электронный ресурс] / Межпоселенческая районная библиотека Верховского района Орловской области, Верховская районная библиотека ; [сост. Л. Величкина]; фот. Л. Величкиной, Л. Коньшиной, О. Стёпиной. – Верховье, 2015. – 1 электрон. опт. диск (CD-R).

© Межпоселенческая районная библиотека

Верховского района Орловской области

303720, Орловская область, Верховский район,

п. Верховье, ул. Привокзальная, 3

Телефон : ( 486 - 76) 2 – 32 – 43

E-mail : verhbib@mail.ru

© Лариса Величкина

Слайд 3

«Культура древней Руси

сосредоточена главным образом

в монастырях, лесах,

на берегах

пустынных рек и озёр, на островах, вдали от городов…»

Д. С. ЛихачёвСлайд 4 До настоящего времени у нас в районе сохранилось только 9

церквей, которые взяты под охрану и являются памятниками архитектуры и

градостроительстваВерховского района

Слайд 5

По сведениям 1866 года, на территории современного Верховского района

значились православные церкви в сёлах:

Русский Брод (Лаврово), Красное (Красное

– Скарятино), Васильевское (Скарятино), Становое (Архангельское, Коньшино), Корытинка (Рождественская), Сухотиновка (Сухотино), Васильевское (Синковец), Троицкое (Скарятино), Теляжье, Борисоглебское (Пеньшино), Ровнец , Нижний ЖёрновецСлайд 6 По данным о церквях и приходах Новосильского уезда 1915 –

1916 гг.

в сёлах: Среднее (Средне-Михайловское) действовала церковь Казанской Божей Матери , Скородное - церковь во имя Покрова Пресвятой Богородицы, Каменка – Николаевская , Галичье – церковь Казанской Божией Матери, Вышняя Залегощь – церковь во имя Покрова Пресвятой Богородицы

Слайд 7

И пошли расти на Святой Руси

Храмы Божии Православные.

Что ни град

стоит, ни селение,

Купола церквей в небо просятся,

В небо просятся,

устремляются - Сердце русское умиляется.

Слайд 8 Архангельская церковь (ни здания, ни фотографии не сохранилось)

была построена в селе Теляжье. Название села происходит от протекающей

здесь реки с одноимённым названием (Теляжье Колодезя). С постройкой в нём часовни, а позднее и Архангельской церкви, село Теляжье переименовалось в Архангельское.Так, по статистическим сведениям в писцовой и межевой книгах за 1684 год известно, что в на Архангельском погосте находилась часовня.

Икона с образом Пресвятой Богородицы была главной в часовне и относилась к Теляженскому престольному празднику – Рождества Пресвятой Богородицы

Кроме него, престольным праздником был и день святого Архангела Михаила. Во имя святого Архангела Михаила и называлась часовня, погост и само село.

Слайд 9

«... Приход села Скородное составился из тех переселенцев

с Дона - казаков, которые еще во времена Иоанна Грозного

были поселены в тогдашней крепости, а теперешнем Новосиле, для отражения врагов, нападавших на Русь… В 1715 году казаки были выселены из Новосиля по окрестностям, и вот из этих-то выходцев - казаков со временем и образовался приход села Скородное…Приход состоит из одного села, и только в последние 6-7 лет стали появляться выселки, под селом Гадинкою есть 18 дворов, под станцией «Туровка» - 18 дворов, под деревней Николаевкою (Орловской губернии) - 10 дворов, в селе Моховом -2 двора, под деревней Долматовой 2 двора и в урочище Камушках 1 двор.Прихожан мужского пола 2805 душ и женского пола 2839 душ.

Храм во имя Покрова Пресвятой Богородицы располагался в селе Скородное (до сегодняшнего времени здание и фотографии и сохранились).

В книге П.И. Малицкого «Приходы и церкви Тульской Епархии» (Тула, 1895 г. P-l, M 19) записано:

Слайд 10 Приход - храм во Покрова Пресвятыя Богородицы, построен в 1787

году на средства прихожан. Этот храм существовал до 1880 года

в том виде, в каком он был построен, а сего времени начал подвергаться ремонтировкам и изменениям. Так, в 1880 - 1889 гг. трапезная церковь была сломана и вместо нее устроена была новая и более обширная, с двумя приделами; во имя Казанской Божией Матери и во имя Святителя и Чудотворца Николая; одновременно были обновлены колокольня, иконостасы, полы и пр.Слайд 11 В храме есть две иконы Божией Матери, особенно чтимые народом;

«Скоропослушницы» и «Достойно есть». При храме существует часовня. Причт состоит

из двух священников, диакона и двух псалмовщиков.Земли усадебной и полевой 45 десятин на два штата. При храме есть церковно-приходское попечительство и земская церковь».

Слайд 12 Известен факт, что по указу 1916 года Святейшего синода

о назначении священников в распоряжение Протопресвитера Военного и морского духовенства,

из церкви села Скородного Новосильского уезда был отправлен Сергей Петропавловский .Священнослужители тоже оказались участниками исторических событий Первой мировой войны, их деятельность на фронте была очень разносторонней. Полковые священники в своих проповедях и беседах с прихожанами и воинами, отправлявшимися на поле брани объясняли о позоре плена и о долге каждого русского человека в настоящую тяжелую годину защищать свою Родину до последней капли крови, и рассказывали о тех исключительно тяжелых условиях, в которых находились наши военнопленные в Германии и Австрии, среди чужого враждебного народа, изнуренные непосильными работами и подвергаемые всякого рода истязаниям и унижениям. Особым направлением в деятельности духовенства являлась забота о военнопленных.

Помимо своих непосредственных обязанностей, они занимались так же составлением и отправкой «похоронок» (извещений о смерти) родным и близких павших воинов.

Слайд 13 Храм Михаила Архангела был в селе Песочное в 80—90-е годы

XIX столетия. Он был построен на красивом возвышенном месте посреди

села, сделан из дерева, цоколь — из белого тесаного камня.К середине XIX века территория нынешнего села Песочное пустовала. Первыми поселенцами были выходцы из села Петушки, а земли села Петушки почти вплотную подступают к селу Песочное. Само название села Песочное происходит от слова «песок». Здесь брали песок не только жители близлежащих деревень, но и отдаленных населенных пунктов. Поэтому первые поселенцы и назвали свое поселение Песочное (или Песковатое). В 5-ой Ревизской сказке 1795 года значится вновь поселённая деревня Песошная (жители её по предыдущей ревизии 1763 года числились стрельцами села Петушки).

Слайд 14

Сюда, в село Песочное, в церковь приходили верующие из окрестных

деревень: Строкино, Мартыновка, Новая, Суходолье, Сухоголовище, расположены по речке Пшевка,

которая берет свое начало в селе Галичье Галичинского сельского поселения. Ранее деревни были заселены казаками, изгнанными в XVII веке из Новосиля. Уклад жизни этих населенных пунктов отличался от других деревень.В 30-х годах храм был закрыт. Здание храма до наших дней не сохранилось.

Постепенно село заселялось, стало большим, доходило до деревни Моховка. Была построена деревянная церковь.

Слайд 15 В селе Нижний Жёрновец находилась Казанская церковь.

Село Нижний Жерновец было

владельческим. Оно долгое время принадлежало помещикам из семейства Апушкиных. Здесь

же и находилась господская усадьба. Село Нижний Жерновец состояло (да и теперь состоит) из многих деревенек: Колчанка (Верхняя и Нижняя), Булгаровка, Хива, Капитоновка. Все они были приписаны к одному Жерновскому церковному приходу.Храм был построен в начале XIX столетия. Это — Казанская церковь, стояла она на взгорье, на правом берегу реки. Здесь, по склону, раскинулся и погост (сельское кладбище).

Слайд 16 Верующие этого прихода праздновали в году два престольных (храмовых) праздника:

осенний (4 ноября) и летний (21 июля) дни Казанской Божией

Матери, а также день Иоанна Крестителя.Во имя этих святых и был сооружен храм.

Слайд 17 Но позже по просьбе прихожан зимний храмовый праздник был заменен

на летний — День Пресвятой Троицы.

Эти сельские праздники отмечаются и

поныне, но не так широко и шумно, как прежде. В конце 20-х годов XX века церковь была закрыта, а здание впоследствии разрушено.

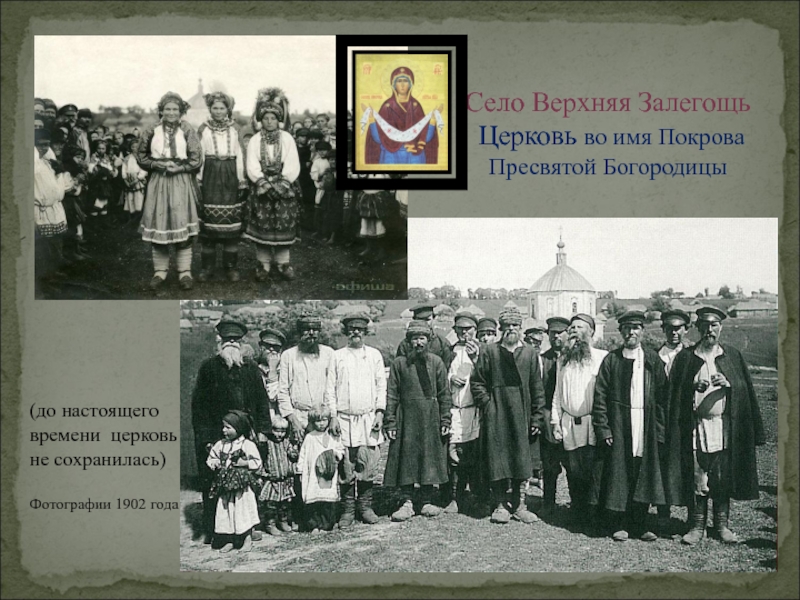

Слайд 18Село Верхняя Залегощь

Церковь во имя Покрова Пресвятой Богородицы

(до

настоящего времени церковь не сохранилась)

Фотографии 1902 года

Слайд 19 В селе Верхняя (Вышняя) Залегощь храм во имя Покрова Пресвятой

Богородицы первоначально был построен тщаниями прихожан в 1750-1772 гг. Этот

приход образовался, по преданию, из донских или украинских казаков.Новый каменный храм был заложен 1 сентября 1883 года.

До начала XIX века строительство храма было не закончено. Храм должен был быть трёхпрестольный: настоящий – во имя Покрова Пресвятой Богородицы Покрова и тёплой трапезной, с правой стороны – во имя св. Жен мироносиц, с левой – во имя святых Трёх Вселенских Святителей: Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого.

В начале XIX века приход состоял из одного села - Верхняя (Вышняя) Залегощь. Притч состоял из двух священников и двух псаломщиков. Прихожан 2116 душ мужского пола и 2175 женского. В селе существовала земская школа.

Слайд 21 Село Галичье образовали казаки - выходцы с Дона или с

Запорожья, слившиеся позднее с мещанами (как рассказывали старожилы в начале

XX века) в начале XVIII века. Прихожане на красивом возвышенном месте построили в селе деревянный храм Святого Михаила Архангела. Он был освящён в 1773 году. Позже сгорел. После этого была заложена каменная церковь во имя Казанской Божьей Матери с приделом Святого Архистратича Михаила . Построена была в 1852 году . Известно, что к древним священным предметам, находящимся в храме, относились в то время: св. потир 1773 года, дискос, звездица, две тарелочки и лжица. По данным 1895 года прихожан в селе Галичье было 1049 душ мужского пола и 1147 женского пола. В эту церковь ходили прихожане из деревень: Верховье, Дедово (Дедов–Колодезь), Дегтярень, Труды, Синковец, сельца Ивановка . До 1869 года село Среднее находилось в приходе церкви села Галичье. В этих деревнях до сих пор празднуется престольный праздник - летний день Казанской Божьей Матери (21 июля). В 1916 году служил церковный староста Иван Михайлович Быковский. Впоследствии, в 30-е годы XX столетия, храм был закрыт. Здание церкви до настоящего времени не сохранилось.Слайд 22Часовня

около

станции Верховье

Такой её запомнил и

нарисовал (в 1987 г.)

бывший краевед и учитель и ВСШ № 1,

В. П.

МаксимовСлайд 23 В книге П. И. Малицкого «Приходы и церкви Тульской епархии.

Город Новосиль. Его приходы и церкви. – Тула, 1895 г.

написано: «При станции Верховье находится каменная часовня, устроенная одним прихожанином Ковыршиным на собственные средства в память события 1 марта 1881 года – мученической кончины императора Александра II.В сей часовне отправляются причтом под воскресные и праздничные дни всенощные бдения.

В той же часовне, в память чудесного спасения императора Александра III-го и его царственной семьи от угрожавшей её опасности 17 октября 1888 года, устроен тем же прихожанином иконостас с иконами святого благоверного князя Владимира, святой равноапостольной Марии Магдалины и других святых.

Причт состоит из священника и псаломщика. Церковной земли: полевой 33 дес. 500 саж. и усадебной 8 дес. 105 саж».

Слайд 24Святой равноапостольный великий князь Владимир – князь новгородский в 970

— 988 годах, киевский великий князь, при котором произошло крещение

Руси. Известен также как Владимир Святой, Владимир Креститель (в церковной истории) и Владимир Красное Солнышко (в былинах). Прославлен в лике святых как равноапостольный. Древнерусские книжники называли его Равноапостольным, ибо подвиг князя Владимира вполне соизмерим с апостольским: великая страна, Русь, его стараниями освещена была светом христианской веры. Около 989 года Русская земля приняла христианство в качестве официальной, государственной религии, и это событие на тысячелетие определило весь ход нашей истории.Точных данных о начале церковного почитания князя Владимира нет. Возможно, Владимир первоначально поминался вместе со своими сыновьями, святыми Борисом и Глебом. Первые сведения об официальном почитании Владимира как святого равноапостола относятся к XIV веку. Русская Церковь совершает его память в день его кончины — 15 июля.

С 2002 года Святой Равноапостольный Великий Князь Владимир считается небесным покровителем внутренних войск МВД России. Его образ освящён в Главной иконе внутренних войск, которая хранится в Преображенской церкви Храма Христа Спасителя.

Слайд 25Равноапостольная святая Мария Магдалина - преданная последовательница Иисуса Христа, христианская

святая, мироносица, которая, согласно евангельскому тексту, следовала за Христом, присутствовала

при Распятии и была свидетельницей его посмертного явления. Православие почитает её исключительно как мироносицу, излеченную от семи бесов.Память Марии Магдалине кроме 4 августа совершается в православной церкви и в третью неделю по Пасхе, именуемую Неделя жен-мироносиц.С Марией Магдалиной связывают появление традиции пасхальных яиц: по легенде, когда Мария пришла к императору Тиберию и объявила о Воскресении Христа, то император сказал, что это так же невозможно, как то, чтобы куриное яйцо было красным, и после этих слов куриное яйцо, которое он держал, стало красного цвета.

Она была удостоена видеть воскресшего Господа первая (после Божией Матери) из всех учеников и учениц Его, и первая стала вестницей Его воскресения. Апостолы проповедали Воскресение Христово всему миру, а Мария Магдалина проповедала Воскресение Христово самим апостолам. Она переходила из дома в дом, от одних учеников Христовых к другим, и всем несла отрадное благовестие: «Христос воскрес! Воистину воскрес!».

Этот обычай распространился повсюду и сделался всеобщим между христианами всего мира, а яйцо стало символом Воскресения Христова и общего воскресения мертвых.

Слайд 26Спасская церковь (Спаса Нерукотворного)

Село Русский Брод

До настоящего времени не сохранилась

Слайд 27 Село Русский Брод имеет давнюю историю. Во II половине XVIII

века здесь жили помещики Лавровы. И так как село было

владельческое, то оно носило название Лаврово. В селе Русский Брод до середины XIX века не было своего храма. Верующие приписаны были к приходу Становской церкви Святого Михаила Архангела и Святителя Митрофана Воронежского.В конце 40-х годов XIX столетия с разрешения Орловской Епархии началось строительство храма в селе Русский Брод, все жители села восприняли это событие с большой радостью и энтузиазмом. Финансировала строительство помещица – вдова майорша Софья Ивановна Лаврова (позже, здесь же была похоронена устроительницы храма С. И. Лаврова).

В 1851 году церковь была построена и освящена во имя иконы Спаса Нерукотворного. И после освящение церкви село Русский Брод стал именоваться Спасским. И родился свой сельский праздник – Нерукотворного Спаса, отмечающегося 16 августа по старому стилю (29 августа по новому стилю).

По желанию верующих на сходе селян, было решено сохранить и ещё один из старых престольных праздников прежнего Становского прихода – Михайлов день (21 ноября - день архангела Михаила).

Церковь Спаса Нерукотворного стояла на взгорье на краю села, справа у Большой дороги, спускающейся к реке Любовше. Это был старинный тракт, соединяющий два уездных города – Ливны и Новосиль.

Слайд 28

Церковь была настоящим украшение и архитектурным памятником села. Здание церкви

– кирпичное, пятиглавая, прямоугольной формы, с тремя вратами, по обе

стороны которых стояли колонны с арками, по фасаду шли ниши с фресками; оконные переплёты украшены разноцветным стеклом.Внутри храма по стенам и потолку шла фресковая живопись на библейские сюжеты. Между алтарём и центральной частью храма размещалась перегородка, украшенная иконами. Этот иконостас представлял собой истинное произведение искусства.

Храм Спасса Нерукотворного был одним из самых выдающихся архитектурных памятников барокко в Орловской губернии.

Среди служителей церкви – священники отец Алексей и отец Николай, оба из одной семьи Шубиных. В 1903 году из села Гнездилово Дмитровского уезда приехал псаломщик Георгий Яковлев. В храме он получил должность дьякона и прослужил здесь более 10 лет.

Рядом с церковью находился погост. У входа стояла часовня. Теперь это старое сельское кладбище.

В 1937 году храм был закрыт, а последний священник – отец Иван (Иван Антонович Олесницкий) был арестован и в том же году расстрелян.

Слайд 29 Первым священником Спасской церкви в селе Русский Брод был отец

Александр Беллерофонтов, а дьяконом – Василий Оболенский.

Дочь дьякона Василия Николаевича

Обленского, Варвара, в 1877 году вышла замуж за Фёдора Алексеевича Коссова.Слайд 30 При венчании Фёдора Коссова с Варварой Оболенской в Русско-Бродской Спасской

церкви присутствовал его старший брат Георгий Коссов, священник села Спас-Чекряк

Болховского уезда Орловской губернии.Георгий Коссов – великий святой Орловщины и всея России.

Его мощи пребывают в Болховском Спассо-Преображенском храме, куда для поклонения святыни едут люди со свей России.

О нём идёт речь в очерке писателя Михаила Пришвина «Новая земля».

В августе 2000 года в Архиерейском соборе в Москве Георгий Коссов за святое житие был канонизирован и причислен к лику святых в чине священноисповедника.

Слайд 31 Дочь священника Александра Беллерофонтова, Неонила Александровна, вышла замуж за священника

Алексея Михайловича Шубина, который служил в Спасской церкви более сорока

лет.После смерти отца Алексея священников храма был его сын Николай Шубин.

Слайд 33.

Медленно в двери церковные

Шла я, душой несвободная,

Слышались песни

любовные,

Толпы молились народные.

Александр Блок

Слайд 35 Известно, что в 1750 году в селе Дичня уже существовал

храм во имя Пречистой Богородицы. Предание гласит: «В прежнее временя место,

занимаемое селом, было покрыто громадными лесами и болотами, где находилось много диких зверей и дичи: отсюда и самое село и приход получили название Дичнь. С достоверностью нельзя определить время возникновения этого прихода, но можно предполагать, на основании панихидного реестра 1768 года и священных сосудов 1773 года, до сих пор уцелевших, что приход и храм существовали в половине прошлого столетия. Этот приход, по преданию, составили выходцы, главным образом из села Заречья». На конец XIX века прихожан мужского пола 707 душ и женского пола 751 душа. Притч состоял из священника и псаломщика. В селе была земская школа.

Слайд 37 По преданию, приход образовался из новосильских казаков, которым согласно указу

Петра I в 1715 году были выделены земли в окрестностях

Новосиля. В семи верстах от Новосиля казаки и основали своё поселение, названное ими Каменка, то есть расположенная на камнях.В документах за 1817 год упоминается о Каменской волости, которая вместе в Верховской волостью входила в Новосильский уезд Тульской губернии. В Каменску волость входили входили 10 сёл и деревень (Каменка, Туровка, Ворогушино, Дичня, Хутор, Петушки, Заречье, Тростниково, Михалёво, Сорочий Мост).

В 30-е годы XVIII столетия в селе существовал небольшой деревянный храм. В 1765 году в Каменке был построен новый, более вместительный деревянный храм во имя Святого Николая Чудотворца, просуществовавший с многочисленными переделками до 1883 года.

В селе действовала деревянная часовня. Рядом с часовней был погост и двухэтажный дом священника с двумя прекрасными садами.

Церковь святого Николая Чудотворца

в селе Каменка

Слайд 38Все в храме безмолвно, -

Ни вздохов вокруг, ни молений...

Все свято

и полно

Таинственных снов и видений.

К. Фофанов

Слайд 42 В селе Корытенка (Васильевского сельского поселения) во II половине XIX

века была построена Рождественская церковь.

Село Корынинка древнее. Первоначально, в

конце XVI века во времена набегов крымских татар, здесь был сторож, или сторожевой пост Усть – Корытнова, позже переименовано в Корытинку. Название село получила от речки – ручья Корытнов, которая протекает в этой местности. Назвали её за своеобразную глубокую долину, похожую на корыто.Село Корытинка в старые времена называлось по название местного храма – Рождественское. Здание церкви построено из красного кирпича. Окна заложены каменной кладкой, зарешечены. Раньше по названию церкви назывался и сельский совет «Рождественский».

После закрытия в 30-х годах прошлого столетия, использовался как склад. Церковного батюшку посадили в тюрьму как вора, когда он сорвал в церковном саду яблоко.

Здание Рождественской церкви входит в список охраняемых объектов Верховского района.

Слайд 44Храм Божий на горе мелькнул,

И детски-чистым звуком веры

Внезапно на душу

пахнул.

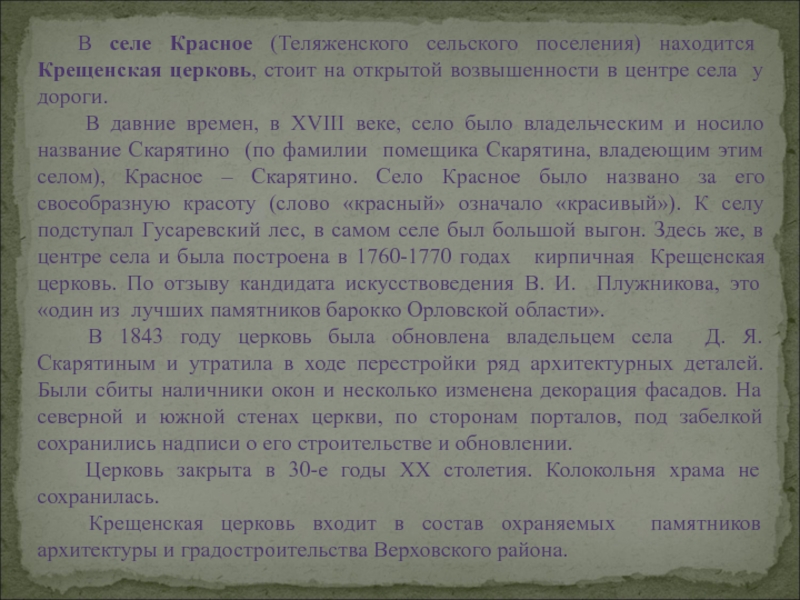

Н. А. НекрасовСлайд 45 В селе Красное (Теляженского сельского поселения) находится Крещенская церковь, стоит

на открытой возвышенности в центре села у дороги.

В давние

времен, в XVIII веке, село было владельческим и носило название Скарятино (по фамилии помещика Скарятина, владеющим этим селом), Красное – Скарятино. Село Красное было названо за его своеобразную красоту (слово «красный» означало «красивый»). К селу подступал Гусаревский лес, в самом селе был большой выгон. Здесь же, в центре села и была построена в 1760-1770 годах кирпичная Крещенская церковь. По отзыву кандидата искусствоведения В. И. Плужникова, это «один из лучших памятников барокко Орловской области».В 1843 году церковь была обновлена владельцем села Д. Я. Скарятиным и утратила в ходе перестройки ряд архитектурных деталей. Были сбиты наличники окон и несколько изменена декорация фасадов. На северной и южной стенах церкви, по сторонам порталов, под забелкой сохранились надписи о его строительстве и обновлении.

Церковь закрыта в 30-е годы XX столетия. Колокольня храма не сохранилась.

Крещенская церковь входит в состав охраняемых памятников архитектуры и градостроительства Верховского района.

Слайд 47Среди дубравы

Блестит крестами

Храм пятиглавый

С колоколами.

Их звон призывный

Через могилы

Гудит так дивно

И

так уныло.

А. К. Толстой

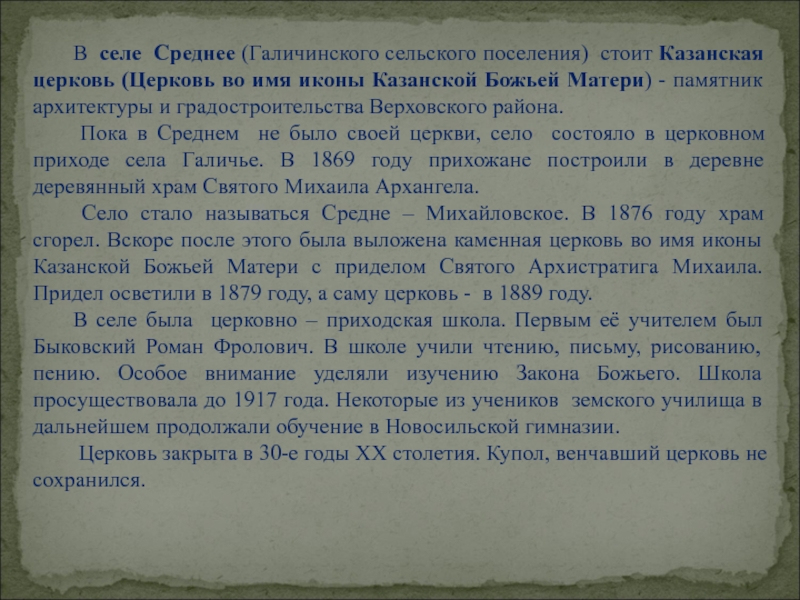

Слайд 48 В селе Среднее (Галичинского сельского поселения) стоит Казанская церковь (Церковь

во имя иконы Казанской Божьей Матери) - памятник архитектуры и

градостроительства Верховского района.Пока в Среднем не было своей церкви, село состояло в церковном приходе села Галичье. В 1869 году прихожане построили в деревне деревянный храм Святого Михаила Архангела.

Село стало называться Средне – Михайловское. В 1876 году храм сгорел. Вскоре после этого была выложена каменная церковь во имя иконы Казанской Божьей Матери с приделом Святого Архистратига Михаила. Придел осветили в 1879 году, а саму церковь - в 1889 году.

В селе была церковно – приходская школа. Первым её учителем был Быковский Роман Фролович. В школе учили чтению, письму, рисованию, пению. Особое внимание уделяли изучению Закона Божьего. Школа просуществовала до 1917 года. Некоторые из учеников земского училища в дальнейшем продолжали обучение в Новосильской гимназии.

Церковь закрыта в 30-е годы XX столетия. Купол, венчавший церковь не сохранился.

Слайд 50 В Сухотиновке (Галичинского сельского поселения), на открытом месте у

дороги на краю села, стоит Всесвятская церковь (Церковь во имя

Святого Николая Чудотворца).Село Сухотиновка в XIX веке – начале XX века называлось Васильевское – Сухотино по имена его владельца помещика Сухотина. Но есть ещё одна версия названия села: в селе есть пруд, которым гордился живший там помещик. Этот пруд был излюбленным местом отдыха всей его семьи. Однажды, купаясь в этом пруду, утонул сын помещика. И он приказал осушить пруд. Воды в нём не стало. Вместо живописного пруда появилась сухая ложбина. Сухотиновка ассоциируется со словом «сухой».

Село в XVIII -XIX вв. находилось на стыке трёх уездов: Ливенского и Малоархангельского Орловской губернии и Новосильского Тульской губернии. Позже, название одного села видоизменилось, и оно стало называться Сухотиновка, а другое село – Васильевское.

Церковь села Сухотиновка в те времена называлась Трисвятская – в честь трёх Святителей – Василия Великого, Григория Богослова и Ионна Златоуста.

Слайд 51Душный день догорал,

Дальний звон меня звал,

И как в рай, в

Божий храм

Запросилась душа.

Я.П. Полонский

Слайд 52 Престольные праздники в честь этих учителей и святителей ежегодно отмечаются

и до сих пор – 12 февраля. Сейчас эту церковь

всё чаще называют Всесвятской (Всех святых). Православная Церковь отмечает соборный праздник, посвящённый памяти Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста, которые почитаются как вселенские учители, которые проповедовали православную веру своей жизнью или в своих сочинениях.По церковному преданию, в 1084 году явились вместе три святителя и повелели установить общий день празднования их памяти, объявив, что они равны пред Богом. Подвиг трех святителей — Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого, всей своею жизнью прославивших в Троице Бога, Отца и Сына и Святого Духа. Они учат нас правильно понимать Евангелие: через слово получать совокупность знаний, просвещенности, ума и сердца верующих

Слайд 53Икона Всех Святых

универсальный образ для моленья. При крещении каждый

христианин получает себе личного небесного защитника, покровителя, который оберегает его

на жизненном пути и к которому может обратиться в молитвах с любой нуждой, просьбой. В честь этого покровителя даётся ему и новое имя.На этой иконе изображено все Святые. Кем бы ни был ваш небесный хранитель – ваша молитва перед этим образом будет услышана каждым из них.

Памяти Всех Святых - так называется день особого прославления иконы, отмечается обычно после Троицы, в первое же воскресенье. Ещё его называют Пятидесятницей. Ведь икона Всех Святых значение особое приобретает на пятидесятый день после Пасхи Христовой.

Слайд 54 По преданию, церковь возведена помещиком Сухотиным в 70-80 гг. XIX

века (не позднее 1878 года). В архитектуре здания применены мотивы

древнерусского зодчества XVII века. Здание церкви выстроено из кирпича, цоколь облицован белым камнем, декоративные членения побелены.При церкви с 1899 года функционировала одноклассная церковно-приходская школа, помещавшаяся в собственном здании. Заведующим и законоучителем в ней состоял священник Г. А. Никольский. В 1909 году в ней обучалось 48 мальчиков и 8 девочек. Известно, что последним помещиком села был Николай Дмитриевич Сухотин.

Всесвятская церковь была закрыта в 30-е годы XX века. В 90 –е годы XX века не раз велись разговоры о возрождении Всесвятской церкви. Даже начали собирать добровольные пожертвования на реставрацию. Но из этой затеи ничего не вышло: слишком мала оказалась собранная сумма. И дело затихло.

Всесвятская церковь во имя Святого Николая Чудотворца входит в состав охраняемых памятников архитектуры и градостроительства Верховского района.

Слайд 56 В селе Пеньшино (Русско-Бродского сельского поселения), на краю села, у

дороги, в конце пологого спуска в долину реки Труды, стоит

Казанская (Борисоглебская) церковь.В селе Пеньшино стояла церковь. До середины XIX века она была деревянной. Храм был построен в середине XVIII века в стиле барокко во имя иконы Казанской Божьей Матери с приделом Святых Бориса и Глеба.

Пеньшинские земли принадлежали помещику Дмитрию Яковлевичу Скарятину. В конце XIX века на крестьянские пожертвования и большую сумму, выделенную пеньшинским помещиком - графом Дмитрием Яковлевичем Скарятиным, церковь была перестроена в камень и кирпич. В ходе перестройки была изменена декорация фасадов, растёсаны окна, удлинена к западу трапезная. Д. Я. Скарятин пристроил к церкви высокую массивную колокольню и заказал для неё в Москве отлить большой колокол.

Колокол был отлит из медно-серебряного сплава и весил, по утверждению одних, 300 пудов (5 тонн), а по утверждению других, кто бывал на колокольне и читал на нем надпись, — 186 пудов и 32 фунта (около 3,5 тонн). Один язык его был весом 6 пудов.

Слайд 57 Пеньшинская церковь была освящена в честь великих мучеников киевских —

Бориса и Глеба, зверски убитых своим старшим братом Святополком в

борьбе за престол в 1015 году, - сыновей равноапостольного князя Владимира. Бориса и Глеба одних из первых Русская Православная Церковь канонизировала в лики святых мучеников-страстотерпцев, сделав их заступниками Русской земли и небесными помощниками русских князей. Первоначально Борис и Глеб стали почитаться как чудотворцы-целители.

В честь святых братьев возникло много церквей и обителей в разных городах России.

Пеньшинская церковь стала именоваться Борисоглебской, а село — Борисоглебским.

Слайд 58 У входа в церковь, слева, в нише, — изображение иконы

Ивана Воина и Князя Луцкого, а над главным входом —

изображение иконы Казанской Божьей Матери.Слайд 59 Немного об иконе Иоанна Воина. День памяти святого мученика Иоанна

Воина - 12 августа. На Руси святой Иоанн Воин почитался

покровителем военных в битвах за Отечество. У святого просят заступничества и утешения обиженные и скорбящие. В русской православной традиции Иоанн Воин чтится как великий помощник в скорбях и обстоятельствах. Также св. Иоанну Воину молятся за тех, кто находятся в темницах и заточении,об исцелении больных .

Особым почитанием святой Иоанн пользуется среди русских военных и людей опасных профессий. Иоанн считается также святым, помогающим вернуть украденное. В старину считалось, что если отслужить молебен этому святому, то вещь может быть найдена.

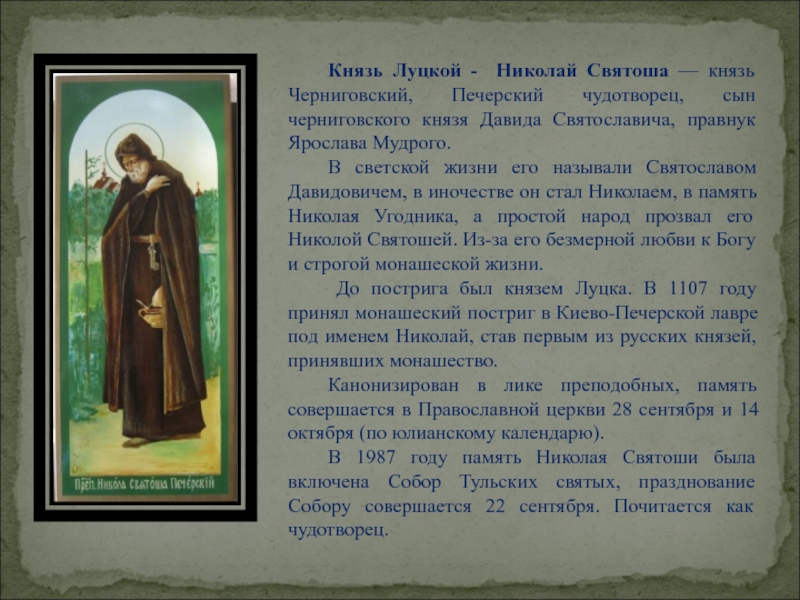

Слайд 60 Князь Луцкой - Николай Святоша — князь Черниговский, Печерский чудотворец,

сын черниговского князя Давида Святославича, правнук Ярослава Мудрого.

В светской жизни

его называли Святославом Давидовичем, в иночестве он стал Николаем, в память Николая Угодника, а простой народ прозвал его Николой Святошей. Из-за его безмерной любви к Богу и строгой монашеской жизни.До пострига был князем Луцка. В 1107 году принял монашеский постриг в Киево-Печерской лавре под именем Николай, став первым из русских князей, принявших монашество.

Канонизирован в лике преподобных, память совершается в Православной церкви 28 сентября и 14 октября (по юлианскому календарю).

В 1987 году память Николая Святоши была включена Собор Тульских святых, празднование Собору совершается 22 сентября. Почитается как чудотворец.

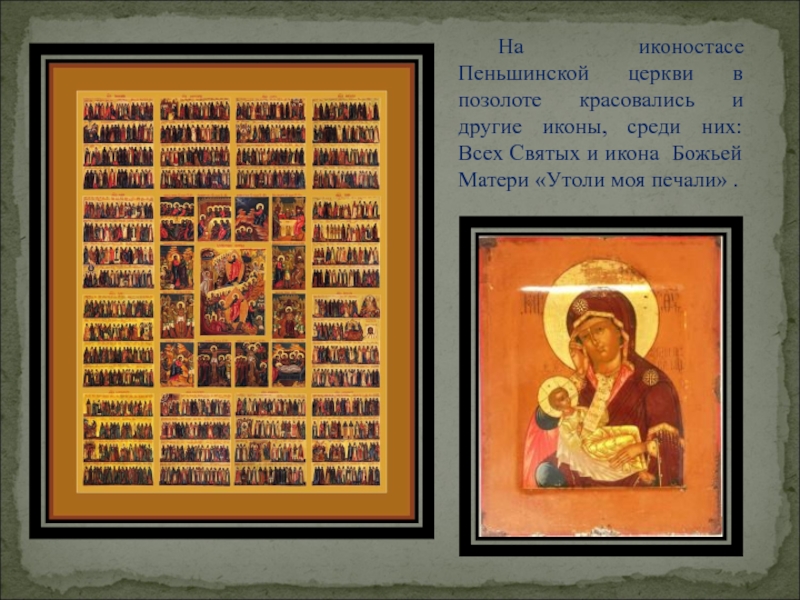

Слайд 61 На иконостасе Пеньшинской церкви в позолоте красовались и другие иконы,

среди них: Всех Святых и икона Божьей Матери «Утоли моя

печали» .Слайд 62

Праздник в честь Бориса и Глеба 24 июля (6 августа

по новому стилю) стал храмовым, т.е. престольным. А всего в

селе Пеньшино (Борисоглебском) было в году 3 престольных праздника. Во всей округе не отмечалось такое количество храмовых праздников (самое большое — два праздника). Кроме основного, отмечали в Пеньшино День Всех Святых(8 воскресенье от Пасхи) и 22 октября (4 ноября по новому стилю) праздник в честь иконы Казанской Божьей Матери.

Престольный праздник в честь иконы Казанской Божьей Матери, отмечаемый 22 октября (4 ноября по новому стилю), перешел из прихода Нижне-Жерновской Казанской церкви. Когда в Пеньшино не было своей церкви, все его верующие ходили молиться туда. А когда образовался свой церковный приход, все на сходке порешили — праздник в честь Казанской Божьей Матери оставить как храмовый. Это особо почитаемый праздник.

Икона Божьей Матери «Утоли моя печали» была найдена в одном из колодцев в селе Пеньшино, на Хваталовке. Это явление не осталось незамеченным. Икона была помещена в храм Божий. С тех пор пеньшинские верующие в этот день ходят к колодцу и служат молебен.

Слайд 63 Своим мелодичным колокольным звоном (благовестом, перезвоном или трезвоном) церковь манила

к себе верующих. Здесь шли службы, венчали молодых, крестили новорожденных,

священник, учитель Слова Божьего, читал проповеди, в своих речах наставлял и поучал прихожан в делах духовных и мирских, здесь отпевали и провожали в последний путь усопших.Пеньшинская церковь славилась в округе своим прекрасным многоголосным хором. Это была заслуга регента Сидорина Ивана Максимовича, местного жителя. Он много лет руководил церковным хором, который состоял из 26 певчих. Его дочь, Горбатова Анисия Ивановна, 1904 года рождения, будучи одной из певчих в этом хоре, вспоминала, что пеньшинский церковный хор работал на четыре села. Его часто приглашали в Русско-Бродскую, Ровнецкую, Нижне-Жерновскую церкви, особенно в их престольные праздники, которые везде проходили торжественно, весело и шумно.

Долгое время в Борисоглебской церкви села Пеньшино служили священники из семьи Ростовских. Они пользовались большой любовью и уважением всех прихожан. Со второй половины XIX века начал службу Ростовский Федор Дмитриевич. Его дело продолжил сын Николай Федорович.

Слайд 64 Под алтарным помещением храма был устроен склеп заказчиков перестройки церкви

Скарятиных.

В последней четверти XIX века при Борисоглебской церкви в

Пеньшино была построена двуклассная приходская школа. В 30-е годы, в период преследования священников и верующих, Ростовский Николай Федорович был арестован (он стал жертвой репрессий), а в 1933 году церковь была закрыта, ее превратили в складское помещение колхоза имени Ленина. Известно, что Ростовский Николай Федорович, 1892 года рождения, уроженец села Пеньшино Русско-Бродского района, священник в селе Пеньшино, был расстрелян в декабре 1937 года в урочище Липовчик, что находилось тогда под Ливнами.

В послевоенное время церковь вновь стала действующей. Вторично закрыта в 60-е годы XX столетия.

Казанская (Борисоглебская) церковь входит в состав охраняемых памятников архитектуры и градостроительства Верховского района.

Слайд 66 У села было несколько названий. Село Коньшино - фамильное, носит

название первых поселенцев этих мест. Теперь с этой фамилией в

селе проживают много семей.Первоначально село называлось Становое. Своё название получило от слова «стан», что XVI - XVII веках означало административную единицу уезда, а также сторожевую охрану на приграничных, порубежных территориях. Стан обычно разбивался на возвышенном месте и укреплялся повозками, реже – рвом, земляным валом. До 1928 года село Становое было большим центром Становской волости Ливенского уезда. По сведениям 1866 года село значилось казённым. Его крестьяне никогда не были крепостными, помещикам никогда не принадлежали, были государственными и принадлежали казне.

А ещё называлось село – Архангельское, по названию местной церкви.

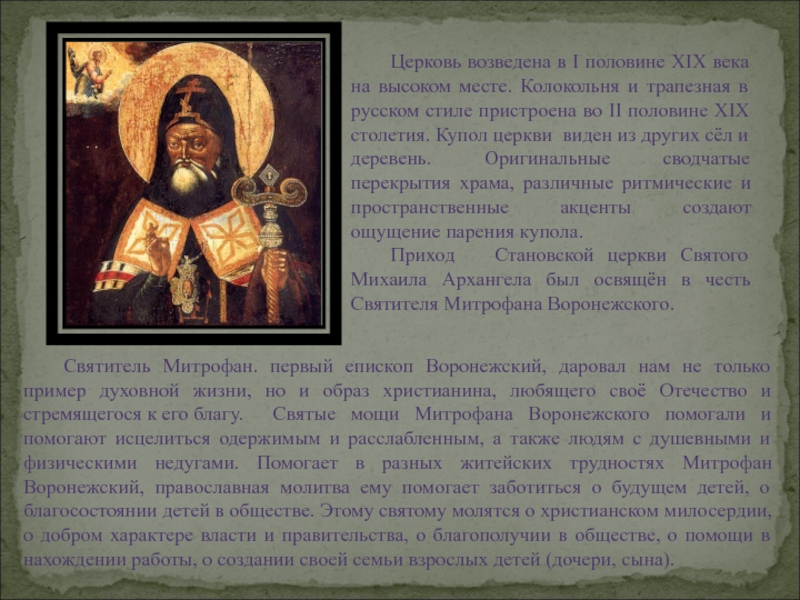

Слайд 67

Церковь возведена в I половине XIX века на

высоком месте. Колокольня и трапезная в русском стиле пристроена во

II половине XIX столетия. Купол церкви виден из других сёл и деревень. Оригинальные сводчатые перекрытия храма, различные ритмические и пространственные акценты создают ощущение парения купола.Приход Становской церкви Святого Михаила Архангела был освящён в честь Святителя Митрофана Воронежского.

Святитель Митрофан. первый епископ Воронежский, даровал нам не только пример духовной жизни, но и образ христианина, любящего своё Отечество и стремящегося к его благу. Святые мощи Митрофана Воронежского помогали и помогают исцелиться одержимым и расслабленным, а также людям с душевными и физическими недугами. Помогает в разных житейских трудностях Митрофан Воронежский, православная молитва ему помогает заботиться о будущем детей, о благосостоянии детей в обществе. Этому святому молятся о христианском милосердии, о добром характере власти и правительства, о благополучии в обществе, о помощи в нахождении работы, о создании своей семьи взрослых детей (дочери, сына).

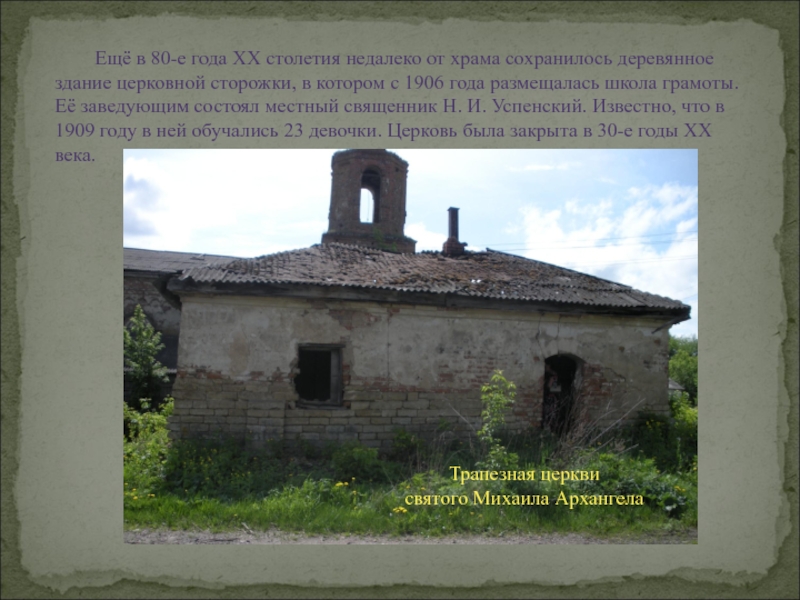

Слайд 68 Ещё в 80-е года XX столетия недалеко от храма сохранилось

деревянное здание церковной сторожки, в котором с 1906 года размещалась

школа грамоты. Её заведующим состоял местный священник Н. И. Успенский. Известно, что в 1909 году в ней обучались 23 девочки. Церковь была закрыта в 30-е годы XX века.Трапезная церкви

святого Михаила Архангела

Слайд 69В соборе сумрак и прохлада;

Звучны шаги на камнях плит,

Перед Пречистою

- лампада,

Свеча - пред Вечерей горит.

К. Фофанов

Слайд 71 Церковь во имя Рождества Пресвятой Богородицы стоит в селе Ровнец

Нижне-Жерновского сельского поселения. Расположена на холме среди села на небольшом

холме, который спускался к реке Труды.Храм был построен в первой четверти XIX века на средства крестьян церковного прихода (Ровнец, Ровнечик, Базекина) и помещика Шилова, жившего за рекой Труды, напротив Ровнеца (что стало со старой церковью святого великомученика, упоминаемой в переписной книге за XVII век, не известно).

В Ровнеце после освящения нового храма праздновался сельский престольный праздник Рождества Пресвятой Богородицы .

При церкви для деревенских ребятишек была открыта церковно-приходская школа во главе со священником. Перед революцией ведал ею отец Алексей.

Слайд 72Церковный сумрак.

Мирная прохлада,

Немой алтарь.

Дрожащий свет негаснущей лампады

Теперь, как встарь.

Здесь шума

нет, и сердце бьется глуше

И не болит.

Здесь много горя выплакали

душиУ древних плит.

Здесь люди Богу муку поручали,

Здесь вечный след

Безвестных слез, несказанной печали

Забытых лет.

Старинный храм, — защита от бессилья,

Приют для битв,

Где ангел Божий смертным дарит крылья

Для их молитв.

Андрей Блох

Слайд 73 Церковь являет собой характерный образец позднего классицизма. В композиции доминирует

центральный объем, близкий кубу и завершенный куполом на круглом световом

барабане с восемью прямоугольными окнами. К четырехугольному основанию церкви (четверику) примыкают более низкие прямоугольные помещения трапезной и алтаря. Колокольня не сохранилась. Кирпичные стены были оштукатурены, цоколь облицован белым камнем.Внутри храма сохранились фрагменты живописи.

Церковь во имя Рождества Пресвятой Богородицы входит в состав охраняемых памятников архитектуры и градостроительства Верховского района.

Слайд 74Любил я в детстве сумрак в храме,

Любил вечернею порой

Его, сияющим

огнями,

Перед молящейся толпой.

И. А. БунинСлайд 75Когда, гоним тоской неутешимой.

Войдёшь во храм и станешь там в

тиши,

Потерянный в толпе необозримой,

Как часть одной страдающей души.

Невольно в ней

твое потонет горе,Почувствуешь, что дух твой вдруг влился

Таинственно в свое родное море

И заодно с ним рвётся в небеса.

А. Майков

Слайд 76Люблю я службу в сельском храме.

Открыты окна, воздух льет;

По лику

oбраза, по раме

Тихонько бабочка снует.

К. Случевский

Слайд 77Село Корсунь

Храм во имя иконы Корсунской Божьей Матери

22 июня 2006

года в селе Косунь было освящено место под строительство храма,

а 16 февраля 2008 года, был освящён храм в честь Корсунской иконы Божией Матери.Слайд 78 В марте 2014 года был образован Женский монастырь святого апостола

и евангелиста Иоанна Богослова при храме села Корсунь.

Слайд 79 В XIX века в Корсунском было две достопримечательности села : храм во

имя Корсунской иконы матери Божией и усадьба местных помещиков Вельяминовых-Зерновых.

Церковь с таким именем в Орловской губернии — одна, каменная, изящной архитектуры, окрашенная в белую и красную краски, с белой крышей и такого же цвета куполами, с цветными витражами вместо окон, с изящной кованой оградой и необыкновенной красоты часовней.Была в храме знаменитая икона Корсунской матери Божией. По преданию, Корсунская икона была писана Святым апостолом Лукой ещё при жизни Пресвятой Богородицы, а список с этого образа принёс из Корсуни (Херсонеса) в Киев Святой равноапостольный князь Владимир.

Чуть поодаль от храма располагалось помещеческое имение, представителей знаменитой русской дворянской фамилии, родственников царя Бориса Годунова - Владимира Владимировича Вельяминова-Зернова. Именно здесь в апреле 1858 года в Корсунской церкви произошло венчание Владимира Владимировича и орловчанки Анны Семёновны Кормаковой.

Здесь же Владимир Владимирович похоронил единственную дочь рядом с Корсунской церковью, а над могилой поставил замечательной красоты часовню. С тех пор он предпочитал свободное от службы время проводить в родном имении, рядом с жившей здесь постоянно женой и безвременно покинувшей их дочерью, разбившиеся на лошади.

Скончался Владимир Владимирович после тяжёлой болезни в январе 1904 года. По завещанию его похоронили в селе Корсунское, в той же часовне, которую он поставил для любимой дочери,— и рядом с ней. В склепе, на цепях при свете лампад висели два оцинкованных гроба.

.

Слайд 80 Само Корсунское имение, после смерти в 1914 году вдовы Анны Семёновны,

перешло, по наследству, дальним родственникам — князьям Ухтомским.

После установления Советской власти имение

было постепенно разорено. Окончательно же барская усадьба и постройки были уничтожены во время Великой Отечественной войны. Линия фронта более года проходила рядом с Корсунью. Уничтожены были и замечательная церковь Корсунской иконы матери Божией, и часовня.Остаток строения

от барского поместья

Барский дом

Слайд 81 В селе Корсунь находится целебный источник с красивейшей купелью.

3 января

2014 года, перед праздником Крещения Господня, была открыта купель в

честь иконы Божией Матери Живоносный источник. Святой источник известен с незапамятных времен.

Слайд 82 Старожилы села рассказывали, что сохранилась легенда о Гремучем роднике.

О его появлении ходило немало слухов. Случилось это в XVII

столетии. Местность в тех краях была овражистая, речек не было. Как – то случилась сильная гроза. Небо потемнело, одна за другой сверкали молнии, сопровождавшиеся гулкими раскатами. В овраге образовалась воронка. Спустя некоторое время оттуда забил ключ. Увидев это, жители расчистили углубление и стали брать оттуда родниковую воду. Родник стали называть Гремучим. Прошло немало лет. В конце XVIII века 22 октября (год неизвестен) у колодца была найдена старинная икона Божьей Матери (икона старинная, XI века, с греческого языка означает «Защитница»). Жители посчитали это знамением. Как оказалась она здесь, никто не знал. Колодец осветили. Первоначальное название села – Рогозино, связанное, по всей видимости, с фамилией барина, проживавшего здесь раньше (сейчас так называется небольшая деревня неподалёку от Корсуни). После этого события село начали называть Корсунь.

Слайд 83 К святому колодцу стали приходить люди. Чуть выше родника построили

маленькую часовню, а потом уже церковь. Через некоторое время она

сгорели. Тогда люди стали ходить молиться в другие сёла. Это было неудобно. Стали они тогда просить помещика Вельяминова-Зернова, построить свою церковь.В конце XIX века здесь была построена церковь, названная в честь найденной иконы.

С той поры каждый год 4 ноября (по-старому 22 октября) в Корсуни празднуют престольный праздник Корсунской иконы Божьей Матери.

Слайд 85 17 декабря 2004 года состоялось Малое освещение Храма, которое послужило

началом проведения церковных служб. Храм освещали настоятель Свято – Троицкой

церкви протоиерей Сергей, протоиерей Пётр, протоиерей Александр. Был отслужен молебен.18 июля 2010 года состоялось освещение церкви по полному чину. Архиепископ Орловской и Ливенской епархии Пантелеимон, впервые посетивший наш район, торжественно провёл освящение храма. Освящение было завершено крестным ходом. Затем Владыка отслужил Божественною Литургию.

Благочинный Верховско-Новодеревеньковского округа настоятель Свято–Троицкой церкви протоиерей Сергий (Сергей Петрович Сапач)

10 декабря 1914 года в Свято-Троицкой церкви в день празднования иконы Божией Матери «Знамение» состоялось расширенная божественная литургия с комментариями с участияем священнослужителей Косарёвского, Корсунского и Краснозоренских храмов и прихожан Свято-Троицкой церкви .

Слайд 87 17 – 18 июня 2003 года по Верховской земле прошли

паломники Всероссийского крестного хода в честь 100-летия прославления преподобного Серафима

Саровского (обретения мощей святого). Начался ход 12 июня в г.Курске и завершился в Серафимо – Дивеевском монастыре (Дивеево Нижегородской области).18 июня крестный ход прошёл через посёлок Верховье. Верховцы созерцали святые иконы на лужайке у строящейся церкви.

Многие верующие имели возможность поклониться святым иконам Божьей Матери «Умиление», «Знамение» и Серафима Саровского.

Слайд 89 21 ноября 2014 года, в день празднования Собора архистратига Михаила

и прочих небесных сил, благочинный протоиерей Сергий отслужил молебен по

освещению Святого источника в селе Галичье.Святой источник в селе Галичье

Слайд 90 В начале ноября 2014 года в селе Русский Брод был

освящён источник в честь святого архистратига Михаила–архангела. Источник находится по

дороге в село Пеньшино перед железнодорожной линией. Над ним сделан навес, ступеньки выложены кирпичом, установлена плита, сооружён переход через ручей.Про этот источник жители села знают давным-давно. Вода бежит многие годы из-под горы. Из исторического прошлого известно, что до середины XIX века в селе не было своей церкви. Верующие были приписаны к приходу Становой церкви Святого архистратига Михаила и святителя Митрофана Воронежского.

Это послужило сохранить праздник прежнего прихода и освятить источник в честь святого архистратига Михаила–архангела.

Слайд 91Люблю проселочной дорогой

В день летний, в праздник храмовой

Попасть на службу

в храм убогий,

Почтенный сельской простотой.

Тот храм, построенный из бревен,

Когда-то был

села красой,Теперь он ветх, хотя не древен,

И не отмечен был молвой.

Кн. П.А. Вяземский

Слайд 92

Коновалов, А.

С. Времён связующая нить /А. С. Коновалов. – 2е изд., испр. и доп. – Калуга :

Изд-во научной литературы Н. Ф. Бочкарёвой,

2008. - С. 65 – 77; 282 – 286; 287 – 333.

Майорова, Т. В. Историко-топонимический

словарь Новосильского уезда тульской губернии /

Т. В. Майорова, О. В. Полухин. – Тула : ООО

«Борус-Принт», 2014. – 148 с.

Литература

Слайд 93

Малицкий, П. И. Приходы и церкви Тульской епархии. Город Новосиль.

Его приходы / П. И. Малицкий. – Тула, 1895.

Неделин, В. М. Архитектурные древностиОрловщины / В. М. Неделин, В. М. Ромашов. –

Орёл : Вешние воды, 1998. – С. 120 – 127.

Приходы и церкви Тульской епархии :

извлечения из церковно–приходских летописей /

М. В. Майоров ; ТГПУ. – 2-е переизд. – Чувашия,

2010. – С. 289 – 296.

Слайд 94 Энциклопедия православной святости. В 2 т. / авт.-сост. А. И.

Рогов, А. Г. Парменов. – М. : Лик пресс, 1997.

Том

1: А-М. Список икон Божией матери. – 400 с. : ил.Том 2: Н-Я. Краткий словарь православных церковных терминов. Правила христианина. Алфавитный список Божией Матери. – 368 с. : ил.