Разделы презентаций

- Разное

- Английский язык

- Астрономия

- Алгебра

- Биология

- География

- Геометрия

- Детские презентации

- Информатика

- История

- Литература

- Математика

- Медицина

- Менеджмент

- Музыка

- МХК

- Немецкий язык

- ОБЖ

- Обществознание

- Окружающий мир

- Педагогика

- Русский язык

- Технология

- Физика

- Философия

- Химия

- Шаблоны, картинки для презентаций

- Экология

- Экономика

- Юриспруденция

Туляремия и Чума

Содержание

- 1. Туляремия и Чума

- 2. Туляремия — природно-очаговое инфекционное заболевание с поражением

- 3. ЭтиологияВозбудитель туляремии — бактерия франсиселла (Francisella tularensis)ПалочковиднаяСпор

- 4. ЭпидемиологияИсточник болезни — зайцы, кролики, водяные крысы, полёвки.Характер источника- зоонозыПути передачи- пищевой,

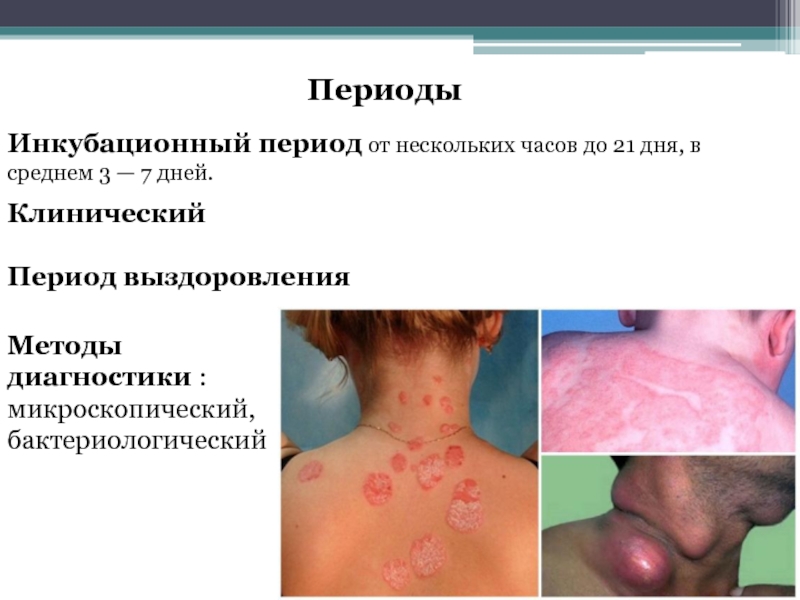

- 5. ПериодыИнкубационный период от нескольких часов до 21 дня, в среднем 3 — 7 дней. КлиническийПериод выздоровленияМетоды диагностики : микроскопический,бактериологический

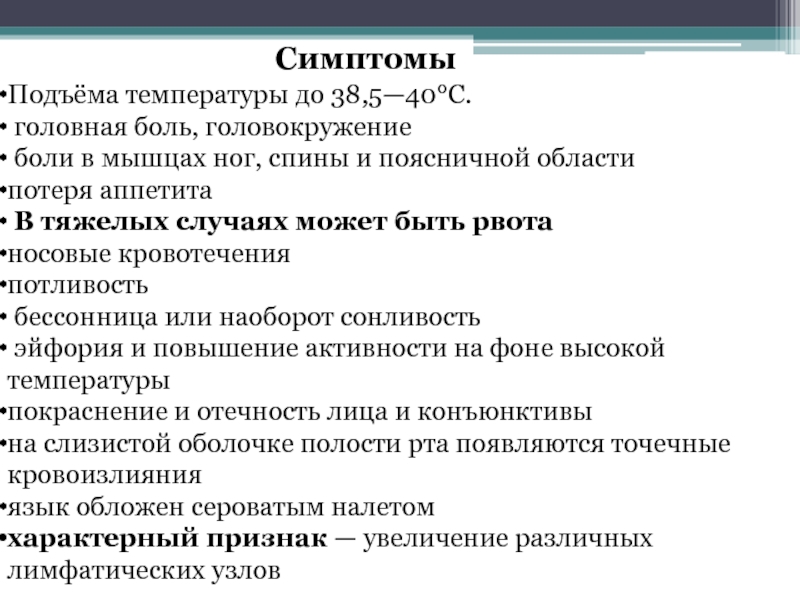

- 6. Симптомы Подъёма температуры до 38,5—40°С. головная боль, головокружение боли

- 7. Слайд 7

- 8. ЛечениеЛечат туляремию в стационаре антибиотиками. ПрофилактикаВ качестве профилактики

- 9. Чума́ (лат. pestis — «зара́за») — острое природно-очаговое инфекционное заболевание группы карантинных инфекций, протекающее

- 10. Слайд 10

- 11. ЭтиологияВозбудитель инфекции – чумная палочка. (лат. Yersinia

- 12. ЭпидемиологияИсточник инфекции – грызуны ( полевки, суслики

- 13. ПериодыИнкубационный период — 2—6 дней (реже 1—12 дней)Период

- 14. Формы чумыУчитывая способы заражения болезнью, ее локализацию

- 15. Общая симптоматикаВнезапно появляется озноб и лихорадка.Высокая температура

- 16. Симптомы Бубонной чумыУвеличение лимфатических узлов. Это может

- 17. Симптомы Кожной чумыНа теле появляется пузырь с

- 18. Симптомы Септической чумыСтремительное ухудшение общего состояния больного.

- 19. Симптомы Легочной чумыРезко проявляются все симптомы чумы,

- 20. Лечение и профилактикаЛечение производится в специализированных инфекционных

- 21. ПрофилактикаОсновные профилактические мероприятия направлены на исключение завоза

- 22. Риккетсиозы – это группа преимущественно острых лихорадочных

- 23. Слайд 23

- 24. ЭтиологияВозбудители риккетсиоза – бактерии риккетсии.Полиморфные, чаще кокковидные

- 25. ЭпидемиологияИсточники болезни - клещи, блохи, вши.Характер источника - зоонозы.Путь передачи - кровяной.Механизм передачи – трансмиссивный.

- 26. ПериодыИнкубационный период от момента попадания инфекции в

- 27. Общие симптомылихорадочные состояния; общее ухудшение самочувствия; головная

- 28. ЛечениеВ качестве средств этиотропной терапии риккетсиоза используются

- 29. ПрофилактикаПрофилактика заражения риккетсиозами предусматривает борьбу с педикулезом,

- 30. Спасибо за внимание!

- 31. Скачать презентанцию

Туляремия — природно-очаговое инфекционное заболевание с поражением лимфатических узлов, кожных покровов, иногда глаз, зева и легких, сопровождающееся выраженной интоксикацией.

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Презентация на тему

«Туляремия и Чума»

Подготовили студенты 11-ЛД группы Глинин

Михаил и Маховская Виктория

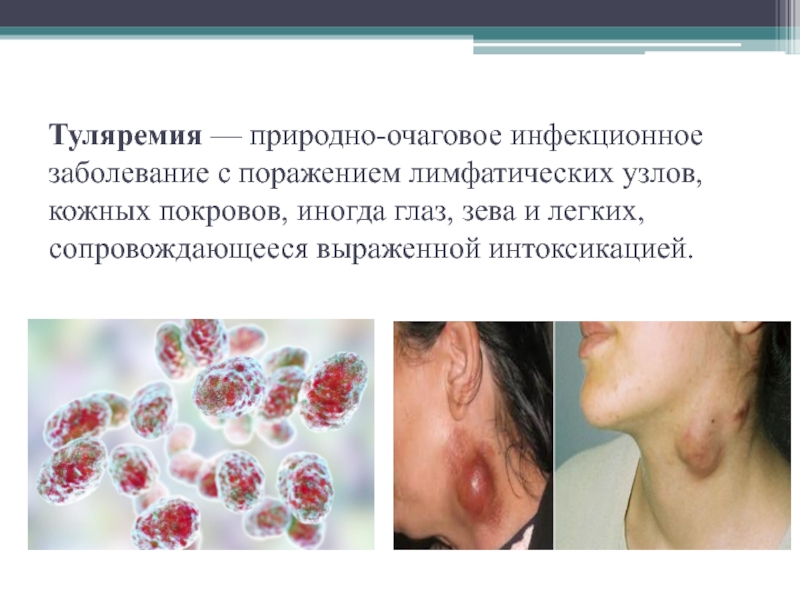

Слайд 2Туляремия — природно-очаговое инфекционное заболевание с поражением лимфатических узлов, кожных

покровов, иногда глаз, зева и легких, сопровождающееся выраженной интоксикацией.

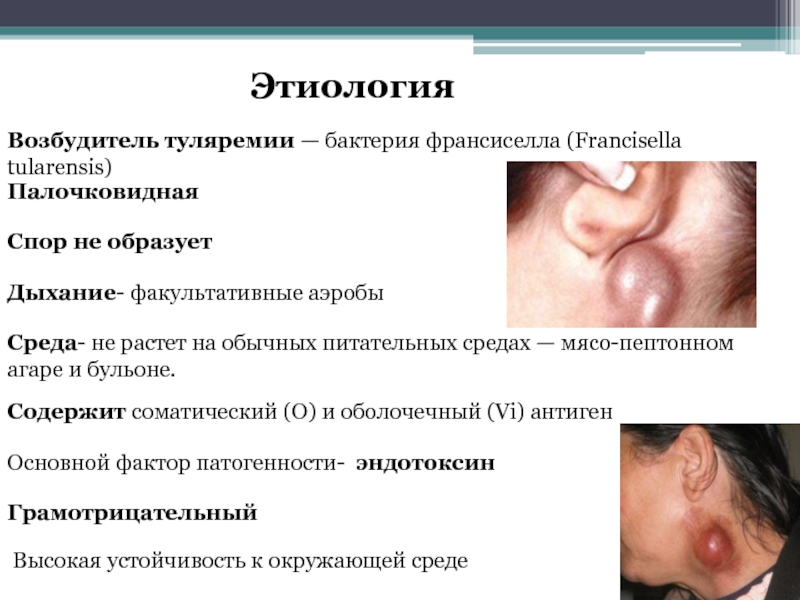

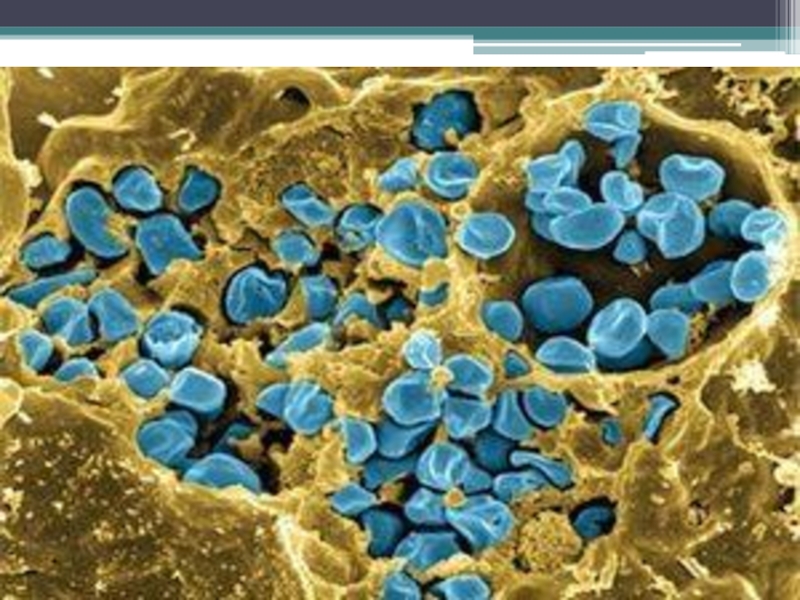

Слайд 3Этиология

Возбудитель туляремии — бактерия франсиселла (Francisella tularensis)

Палочковидная

Спор не образует

Дыхание- факультативные аэробы

Среда- не

растет на обычных питательных средах — мясо-пептонном агаре и бульоне.

Содержит соматический

(О) и оболочечный (Vi) антигенОсновной фактор патогенности- эндотоксин

Грамотрицательный

Высокая устойчивость к окружающей среде

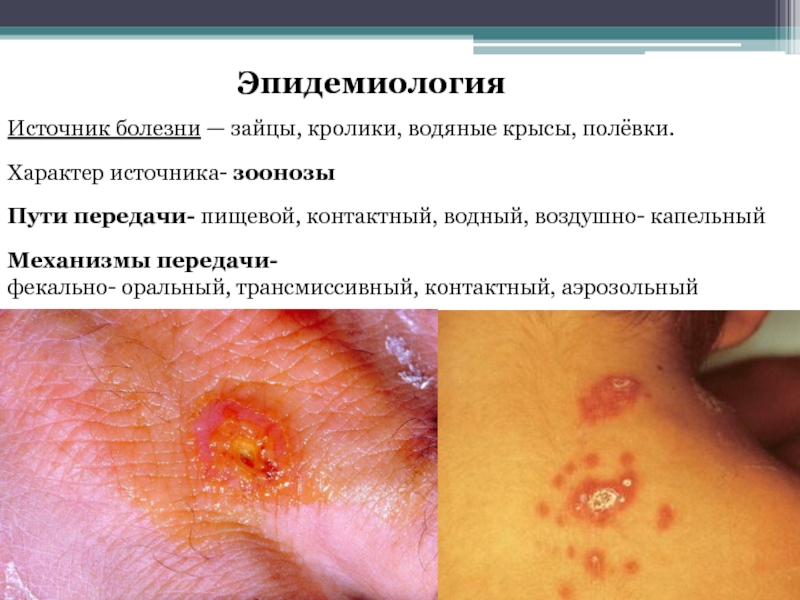

Слайд 4Эпидемиология

Источник болезни — зайцы, кролики, водяные крысы, полёвки.

Характер источника- зоонозы

Пути передачи- пищевой, контактный, водный, воздушно-

капельный

Механизмы передачи-

фекально- оральный, трансмиссивный, контактный, аэрозольный

Слайд 5Периоды

Инкубационный период от нескольких часов до 21 дня, в среднем 3 —

7 дней.

Клинический

Период выздоровления

Методы диагностики : микроскопический,

бактериологический

Слайд 6Симптомы

Подъёма температуры до 38,5—40°С.

головная боль, головокружение

боли в мышцах ног,

спины и поясничной области

потеря аппетита

В тяжелых случаях может быть

рвотаносовые кровотечения

потливость

бессонница или наоборот сонливость

эйфория и повышение активности на фоне высокой температуры

покраснение и отечность лица и конъюнктивы

на слизистой оболочке полости рта появляются точечные кровоизлияния

язык обложен сероватым налетом

характерный признак — увеличение различных лимфатических узлов

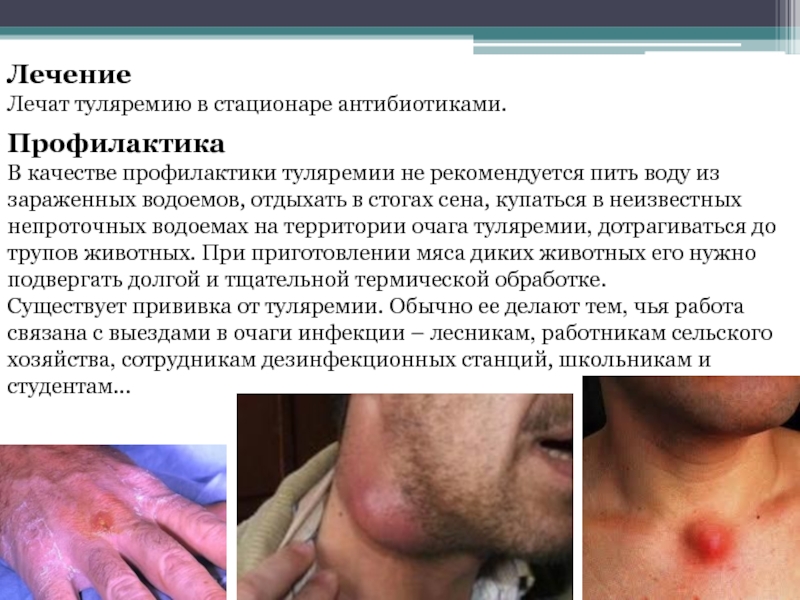

Слайд 8Лечение

Лечат туляремию в стационаре антибиотиками.

Профилактика

В качестве профилактики туляремии не рекомендуется

пить воду из зараженных водоемов, отдыхать в стогах сена, купаться

в неизвестных непроточных водоемах на территории очага туляремии, дотрагиваться до трупов животных. При приготовлении мяса диких животных его нужно подвергать долгой и тщательной термической обработке.Существует прививка от туляремии. Обычно ее делают тем, чья работа связана с выездами в очаги инфекции – лесникам, работникам сельского хозяйства, сотрудникам дезинфекционных станций, школьникам и студентам...

Слайд 9Чума́ (лат. pestis — «зара́за») — острое природно-очаговое инфекционное заболевание группы карантинных инфекций, протекающее с исключительно тяжёлым

общим состоянием, лихорадкой, поражением лимфоузлов, лёгких и других внутренних органов, часто с развитием сепсиса

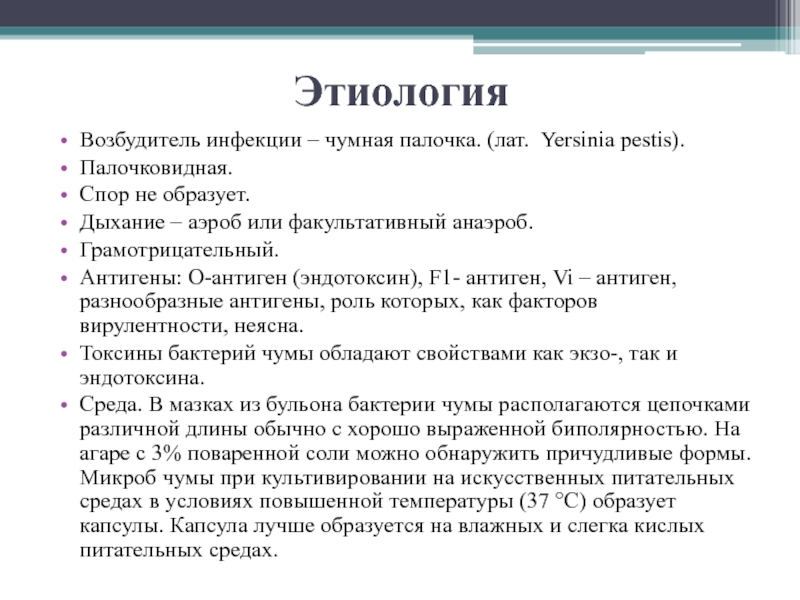

Слайд 11Этиология

Возбудитель инфекции – чумная палочка. (лат. Yersinia pestis).

Палочковидная.

Спор не образует.

Дыхание

– аэроб или факультативный анаэроб.

Грамотрицательный.

Антигены: О-антиген (эндотоксин), F1- антиген, Vi

– антиген, разнообразные антигены, роль которых, как факторов вирулентности, неясна.Токсины бактерий чумы обладают свойствами как экзо-, так и эндотоксина.

Среда. В мазках из бульона бактерии чумы располагаются цепочками различной длины обычно с хорошо выраженной биполярностью. На агаре с 3% поваренной соли можно обнаружить причудливые формы. Микроб чумы при культивировании на искусственных питательных средах в условиях повышенной температуры (37 °С) образует капсулы. Капсула лучше образуется на влажных и слегка кислых питательных средах.

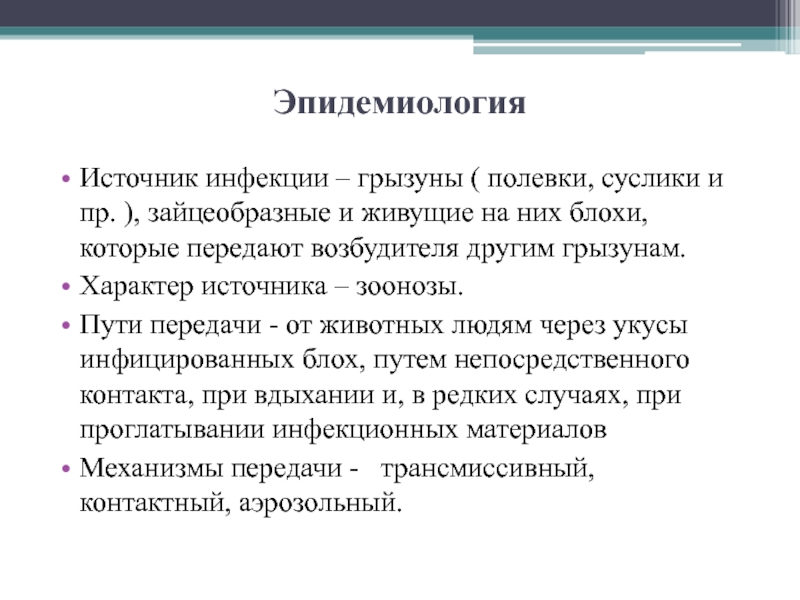

Слайд 12Эпидемиология

Источник инфекции – грызуны ( полевки, суслики и пр. ),

зайцеобразные и живущие на них блохи, которые передают возбудителя другим

грызунам.Характер источника – зоонозы.

Пути передачи - от животных людям через укусы инфицированных блох, путем непосредственного контакта, при вдыхании и, в редких случаях, при проглатывании инфекционных материалов

Механизмы передачи - трансмиссивный, контактный, аэрозольный.

Слайд 13Периоды

Инкубационный период — 2—6 дней (реже 1—12 дней)

Период выздоровления – начинается

с 8-9 дня болезни.

Методы исследования :

МФА и РНГА;

Микроскопический;

Бактериологический;

Биологический.

Слайд 14Формы чумы

Учитывая способы заражения болезнью, ее локализацию и распространенность, выделяют

следующие формы чумы:

Локализованная форма – Бубонная чума, Кожная чума.

Генерализованная форма

– Септическая чума, Легочная чума.Слайд 15Общая симптоматика

Внезапно появляется озноб и лихорадка.

Высокая температура держится до смерти

или не менее 10 дней.

Наблюдается резкая слабость, ломота всего тела.

Жажда

и тошнота - симптомы любого вида чумы.При легочной форме чумы основные признаки – кашель с кровью и постоянная непрерывающаяся рвота кровью.

Также основные признаки чумы – особое выражение лица, которое называют "маской чумы". На лице появляются темные круги под глазами, мимика принимает выражение ужаса и испуга, страдания. Язык обложен густым налетом – меловой язык.

Слайд 16Симптомы Бубонной чумы

Увеличение лимфатических узлов. Это может быть один узел,

размеры которого варьируются от грецкого ореха до яблока. Узел блестящий

и красный, плотный, болезненный при пальпации. На 4 день бубон становится мягким, на 10 день он вскрывается. Смерть наступает через 4 – 10 дней.Слайд 17Симптомы Кожной чумы

На теле появляется пузырь с серозным содержимым. При

ощупывании чувствуется боль, а после вскрытия пузыря на дне образуется

язва с черным дном – поэтому другое название чумы, как упоминалось ранее – черная смертьСлайд 18Симптомы Септической чумы

Стремительное ухудшение общего состояния больного. Появляются видимые признаки

– кровоизлияния на коже, слизистых, внутренние кровотечения.

Слайд 19Симптомы Легочной чумы

Резко проявляются все симптомы чумы, ко всему этому

присоединяется легочная симптоматика:

Поражение альвеол.

Сухой кашель, который через 2 дня. усиливается

появлением мокроты(сначала это пенистые выделение, затем становятся кровавыми).Смерть может наступить на 5-6 день заболевания.

Слайд 20Лечение и профилактика

Лечение производится в специализированных инфекционных отделениях стационара, в

условиях строгой изоляции. Этиотропная терапия проводится антибактериальными средствами в соответствии

с клинической формой заболевания. Продолжительность курса занимает 7-10 дней.Слайд 21Профилактика

Основные профилактические мероприятия направлены на исключение завоза возбудителя из эпидемиологически

опасных регионов и санацию природных очагов.

Специфическая профилактика:

вакцинация живой чумной вакциной,

которая производится населению в районах с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой (распространенность чумы среди грызунов, случаи заражения домашних животных) и лицам, отправляющимся в регионы с повышенной опасностью заражения.

Слайд 22Риккетсиозы – это группа преимущественно острых лихорадочных болезней, которые проявляются

обильной сыпью, интоксикацией, васкулитом, поражением ЦНС, внутренних органов.

Слайд 24Этиология

Возбудители риккетсиоза – бактерии риккетсии.

Полиморфные, чаще кокковидные или палочковидные.

Неподвижные.

Грамотрицательные.

Дыхание –

аэробы.

Среда - не осуществляют рост ни на каких бесклеточных питательных

средах.Антигены – термостабильный (групповой), термолабильный (специфический).

Споры не образуют.

Токсины - эндотоксин (ЛПС), термолабильный белок (способен под действием формалина приобретать свойства анатоксина).

Слайд 25Эпидемиология

Источники болезни - клещи, блохи, вши.

Характер источника - зоонозы.

Путь передачи

- кровяной.

Механизм передачи – трансмиссивный.

Слайд 26Периоды

Инкубационный период от момента попадания инфекции в организм до момента

развития симптомов может составлять 1–2 недели.

Период выздоровления при проведении симптоматического

лечения выздоровление может наступить через две недели после начала болезни.Методы диагностики:

серологические (РНГА, РСК, ИФА и другие);

культуральные;

молекулярно-генетические (ПЦР, изучение нуклеотидных последовательностей генов).

Слайд 27Общие симптомы

лихорадочные состояния;

общее ухудшение самочувствия;

головная боль различной степени

интенсивности;

при тяжёлом течении развиваются симптомы поражения ЦНС (менингит, энцефалит);

брадикардия,

головокружения, артериальная гипотония; лимфаденит.