Слайд 1 УО ”Международный государственный экологический университет им.А.Д.Сахарова”

Факультет экологической медицины

Слайд 2Cтарший преподаватель кафедры экологической и молекулярной генетики

Лозинская Ольга Владиславовна

Цитология

Слайд 3Литература

1.Хэм А.,Кормак Д. Гистология.-М.:Мир,1983.-Т.1.

2.Гистология/Под ред.Ю.И.Афанасьева.-М.:Медицина,2002.

3.Гистология (введение в патологию) / Под

ред.Э.Г.Улумбекова и Ю.А.Челышева.-М.:ГЭОТАР,1997.-960 с.

4.Быков В.Л. Цитология и общая гистология.-СПб.:SOTIS,199.- с.

5.Практикум по гистологии, цитологии и эмбриологии/Под ред. Н.А.Юриной.-М.: Изд-во. УДН,1989.

6.Заварзин А.А., Харазова А.Д., Молитвин М.Н. Биология клетки.-Изд-во. СПб-университета,1992.

7.Гистология, цитология и эмбриология: Атлас/ Под ред. О.В.Волковой и Ю.К.Елецкого.-М.:Медицина,1996.-544 с.

Слайд 4Электронные учебные пособия

рекомендуемые для самостоятельной работы:

1.Данилов Р.К., Клишов А.А., Боровая

Т.Г., Ващенков В.В. Гистология в мультимедиа.-СПб.:ВмедА, 1998

2.Кузнецов С.Л., Мушкамбаров Н.Н.,

Горячкина В.Л. Руководство-атлас по гистологии, цитологии и эмбриологии.-М.: ММА им. И.М.Сеченова.

3.Павлов А.В, Гансбургский А.Н., Щербаков О.О. Знаете ли Вы гистологию? InterNet – программа для самостоятельной работы.-Ярославль, ЯГМА, 2000.

Слайд 5Цитология

(гр.cytos - клетка + logos – учение) – наука о

строении, развитии и функциях клеток животных и растительных клеток.

Теоретическим

основанием цитологии является клеточная теория

Слайд 6Цели

1. Изучение общих закономерностей организации клеточных структур и внутриклеточных процессов

2.

Изучение общих закономерностей внутриклеточных регуляторных механизмов целостной клетки

Слайд 7Предмет цитологии

клетки про- и эукариот,

клетки животных и растительных одноклеточных

и многоклеточных организмов.

Слайд 8Методы исследования

микроскопия с применением гистологической техники

гистохимические методы

цитохимические методы

Слайд 9История

Истоком цитологии следует считать середину XVII века

Открытие и дальнейшее изучение

клетки стало

возможным только после изобретения

микроскопа.

Слайд 10Развитие цитологии и гистологии

1609 год Галилео Галилей.

В 1624 усовершенствовал

его так, что им можно было пользоваться. Он увеличивал в

40 раз.

Эванджелиста Торричелли, (1608-1647), В 1646г. им была сделана линза диаметром 83 мм, которая и сейчас относится к классу современной точной оптики. Торричелли занимался конструированием простых микроскопов, состоящих всего из одной крошечной линзы.

Слайд 11Роберт Гук (1635-1703)

Английский естествоиспытатель Р.Гук, используя микроскоп, наблюдал строение пробки

бузины, и обнаружил, что она пронизана порами, и они были

названы им cell- “клетка”. Им была открыта человеческая клетка.

Слайд 12Микроскописты XVII в.

Марчело Мальпиги и Неемия Грю (1671 г.), опредилили

что ткани растений имеют определенное строение, характеризующееся наличием в различных

частях растений пузырьков, мешочков, пор или клеток. Т.е. клетка - замкнутая структура, обладающая некоторой самостоятельностью. Клетки разделены между собой общими перегородками и поэтому не могут быть мыслимы вне ткани, вне организма.

Слайд 13Мартин Ледермюллер 1719-1769

Немецкий нотариус.

Труд “Микроскопические развлечения для души и глаз”.

Изображения плесневых грибков следует за картиной движения крови в капиллярах

лягушки. Чешуйки бабочек-разноформенные и разноокрашенные – чередуются с сильно увеличенными изображениями блохи, головки вши и кошенили.

Слайд 14Антони ван Левенгук(1632-1723)

Голландский естествоиспытатель. Получил линзы, дающие увеличение в 300

раз. С их помощью изучал бактерии. В 1647г. описал простейших,

плесневые грибы. Изучал гистологическую структуру капилляров, строение костной ткани и нервные волокна, эритроциты.Открыл сперматозоиды. Автор книги по микробиологии ”Тайны природы”

Слайд 15Ян Пуркинье (Пуркине)

В первой половине 19-го века усовершенствовал

микроскопическую технику. Пуркинье впервые употребил термин

“протоплазма” и описал ядро клетки (Материалы к истории птичьего яйца перед его высиживанием). Внес вклад в учение о клеточном строении животных организмов. Установил аналогию между строением растительной и животной клеток. Описал нейроны спинного и головного мозга, открыл волокна миокарда. Открыл протоки потовых желез, реснички.

Слайд 16Маттиас Шлейден

1804-1881

Немецкий ботаник. Основные направления научных исследований – цитология и

эмбриология растений. Изучал химическое строение клеток, внутриклеточное движение.

Основоположник теории фитогенеза

(образование клеток). Доказал, что основная роль в делении клеток принадлежит ядру (цитобласту) Но утверждал, что новые возникают внутри старой. Установил наличие ядрышек в ядре.

Слайд 17Теодор Шванн

Немецкий гистолог и физиолог. Исследовал клеточное строение хорды, хряща,

кровеносных сосудов, клеточное дыхание зародыша курицы, нервные волокна. Открыл пепсин,

исследовал инфузорий, процессы брожения. Вышла в свет книга “Микроскопические исследования о сходстве в строении и росте животных и растений”

Слайд 18Рудольф Вирхов (1821-1902)

Немецкий анатом и патолог. В 1858 г. создал

теорию целлюлярной (клеточной) патологии. Любой патологический процесс является суммой нарушений,

происходящих в каждой клетке. “Всякая патология есть патология клеток”, а любой организм есть “совокупность живых клеток, организованных подобно государству”.

Слайд 19Бэр Карл Эрнст

Естествоиспытатель, основатель эмбриологии, один из учредителей Русского географического

общества, Открыл яйцеклетку у млекопитающих, описал стадию бластулы; изучил эмбриогенез

цыпленка. Установил сходство эмбрионов высших и низших животных, последовательное появление в эмбриогенезе признаков типа, класса, отряда и т. д.; описал развитие всех основных органов позвоночных. Исследовал Новую Землю, Каспийское море. Редактор серии изданий по географии России.

Слайд 20Навашин Сергей Гаврилович

русский ботаник. Изучал процесс оплодотворения у цветковых растений.

Он наблюдал слияние спермиев не только с яйцеклеткой, но и

с эндоспермом, назвав это явление “двойным оплодотворением”.

Заложил основы морфологии хромосом и кариосистематики.

Слайд 21Камилло Гольджи

Итальянский гистолог, нейропатолог

Разработал метод окрашивания отдельных нервов и клеток,

названный «чёрной реакцией».

В 1898 году описал пластинчатый комплекс. Открыл глиальные

клетки и мышечные веретена. Доказал, что разные формы малярии вызываются разными возбудителями. Работы по выяснению работы почек.

Слайд 22Русские гистологи

Мечников Илья Ильич (1845-1916)

Основные работы в области

эволюционной эмбриологии, микробиологии, иммунологии, геронтологии. Основатель теории зародышевых листков. Открыл

явление фагоцитоза.

Шмальгаузен Иван Иванович(1884-1963)

Эволюционная морфология, биокибернетика, экспериментальная эмбриология.

Слайд 23Русские гистологи

Елисеев Владимир Григорьевич (1899-1966). Описал участие клеток крови и

соединительной ткани в воспалительной реакции, роль нервной и эндокринной систем

в ее регуляции.

Заварзин Алексей Алексеевич (1886-1945). Сравнительная и эволюционная гистология нервной ткани, крови, соединительной ткани

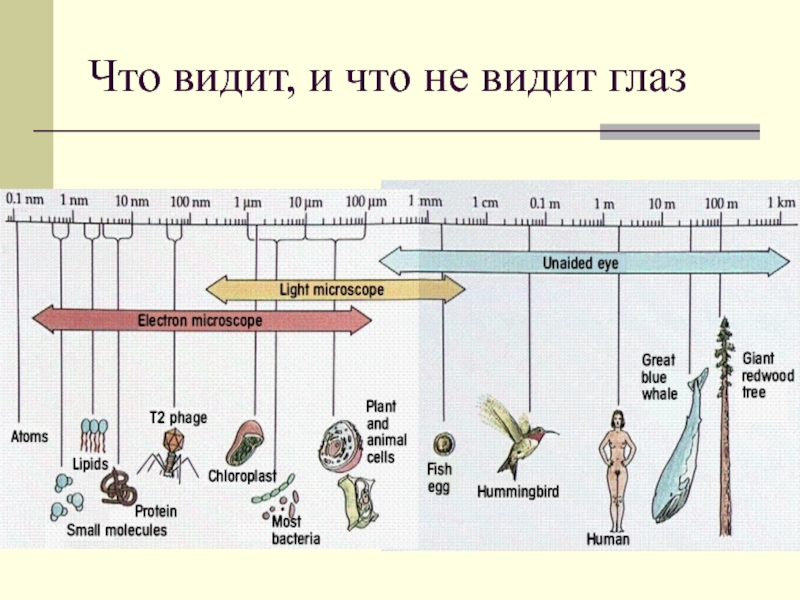

Слайд 24Человеческий глаз не способен различать объекты с размерами менее 0,1

мм, что составляет 100 микрометров (сокращ. микрон или мкм).

Размеры

же клеток (а тем более, внутриклеточных структур) существенно меньше. Например, диаметр животной клетки обычно не превышает 20 мкм, растительной – 50 мкм, а длина хлоропласта цветкового растения – не более 10 мкм.

С помощью светового микроскопа можно различать объекты диаметром в десятые доли микрона. Поэтому световая микроскопия является основным, специфическим методом изучения клеток.

Примечание. 1 миллиметр (мм) = 1.000 микрометров (мкм) = 1.000.000 нанометров (нм). 1 нанометр = 10 ангстрем (Å). Одному ангстрему примерно соответствует диаметр атома водорода.

Слайд 26Методы освещения и наблюдения (микроскопия).

Структуру препарата можно различить лишь тогда,

когда разные его частицы по-разному поглощают или отражают свет либо

отличаются одна от другой (или от окружающей среды) показателем преломления. Эти свойства обусловливают разницу амплитуд и фаз световых волн, прошедших через различные участки препарата, от чего, в свою очередь, зависит контрастность изображения. Поэтому методы наблюдения выбираются в зависимости от характера и свойств изучаемых объектов.

Слайд 27Методы микроскопирования

1. Обычная световая микроскопия

Фазово-контрастная

Интерференционная

Темнопольная

Люминесцентная (флюоресцентная)

поляризационная

2. Электронная микроскопия

Просвечивающий ЭМ

Сканирующий

ЭМ

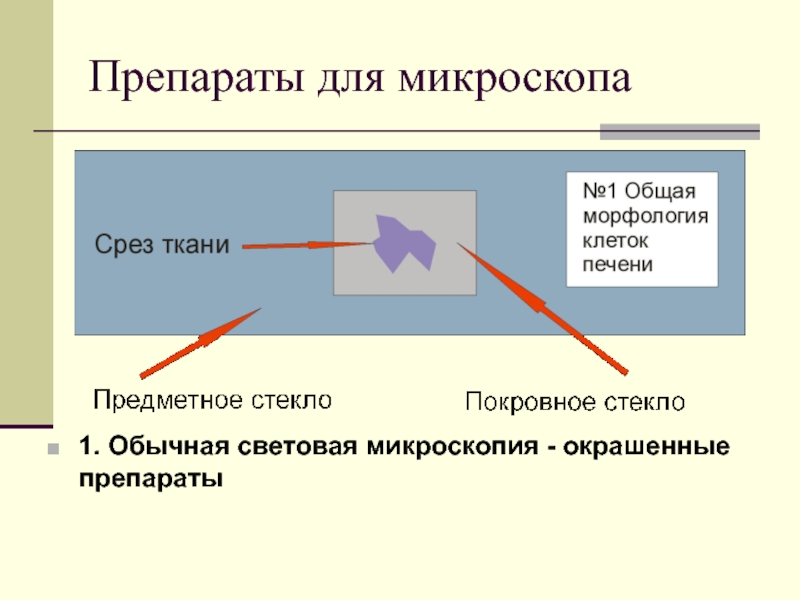

Слайд 28Препараты для микроскопа

1. Обычная световая микроскопия - окрашенные препараты

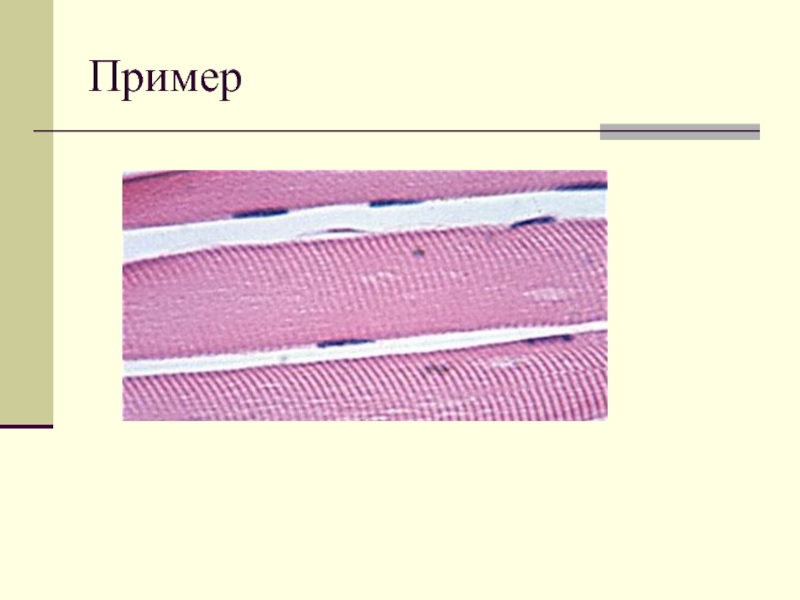

Слайд 29Метод светлого поля в проходящем свете

применяется при исследовании прозрачных

препаратов с включенными в них абсорбирующими (поглощающими свет) частицами и

деталями. Таковы, например, тонкие окрашенные срезы животных и растительных тканей, В отсутствие препарата пучок света из конденсора, проходя через объектив, даёт вблизи фокальной плоскости окуляра равномерно освещенное поле. Если в препарате имеется абсорбирующий элемент, то он отчасти поглощает и отчасти рассеивает падающий на него свет, что и обусловливает появление изображения.

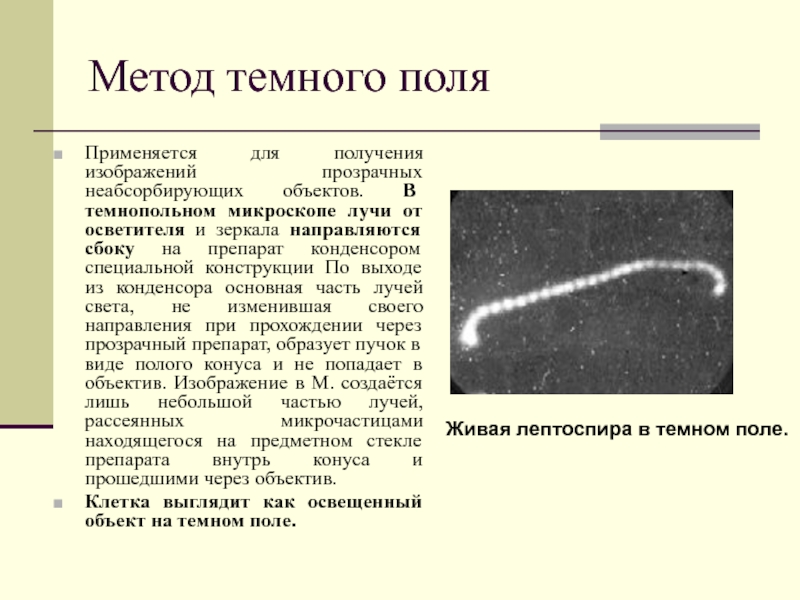

Слайд 31Метод темного поля

Применяется для получения изображений прозрачных неабсорбирующих объектов. В

темнопольном микроскопе лучи от осветителя и зеркала направляются сбоку на

препарат конденсором специальной конструкции По выходе из конденсора основная часть лучей света, не изменившая своего направления при прохождении через прозрачный препарат, образует пучок в виде полого конуса и не попадает в объектив. Изображение в М. создаётся лишь небольшой частью лучей, рассеянных микрочастицами находящегося на предметном стекле препарата внутрь конуса и прошедшими через объектив.

Клетка выглядит как освещенный объект на темном поле.

Живая лептоспира в темном поле.

Слайд 32Фазово-контрастная и интерференционная микроскопия

При прохождении света через живую клетку фаза

световой волны меняется согласно коэффициенту рефракции клетки: свет, проходящий через

относительно тонкие или относительно толстые участки клетки, такие, как ядро, задерживается, и его фаза соответственно сдвигается по отношению к фазе света, проходящего через относительно тонкие участки цитоплазмы.

Метод ФК основан на том, что даже при очень малых различиях в показателях преломления разных элементов препарата световая волна, проходящая через них, претерпевает разные изменения по фазе (приобретает т. н. фазовый рельеф). Эти фазовые изменения, не воспринимаемые непосредственно ни глазом, ни фотопластинкой, с помощью специального оптического устройства преобразуются в изменения амплитуды световой волны, т. е. в изменения яркости («амплитудный рельеф»), которые уже различимы глазом. Т.е. в получаемом видимом изображении распределение яркостей (амплитуд) воспроизводит фазовый рельеф.

Метод интерференционного контраста состоит в том, что каждый луч, входящий в М., раздваивается; один из полученных лучей направляется сквозь наблюдаемую частицу, а второй — мимо неё по той же или дополнительной оптической ветви М. В окулярной части М. оба луча вновь соединяются и интерферируют между собой. Результат интерференции определяется разностью хода лучей

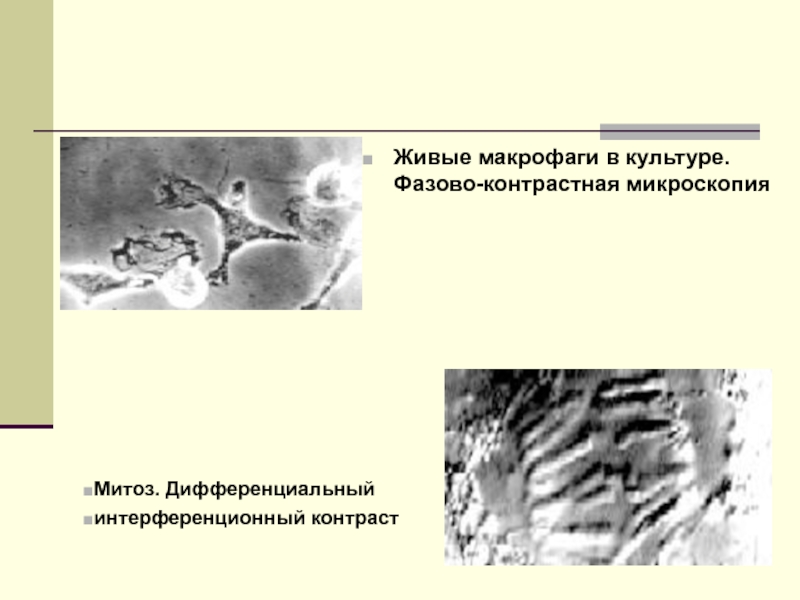

Слайд 33Живые макрофаги в культуре.

Фазово-контрастная микроскопия

Митоз. Дифференциальный

интерференционный контраст

Слайд 34 Микроскопирование

фазово-контрастная

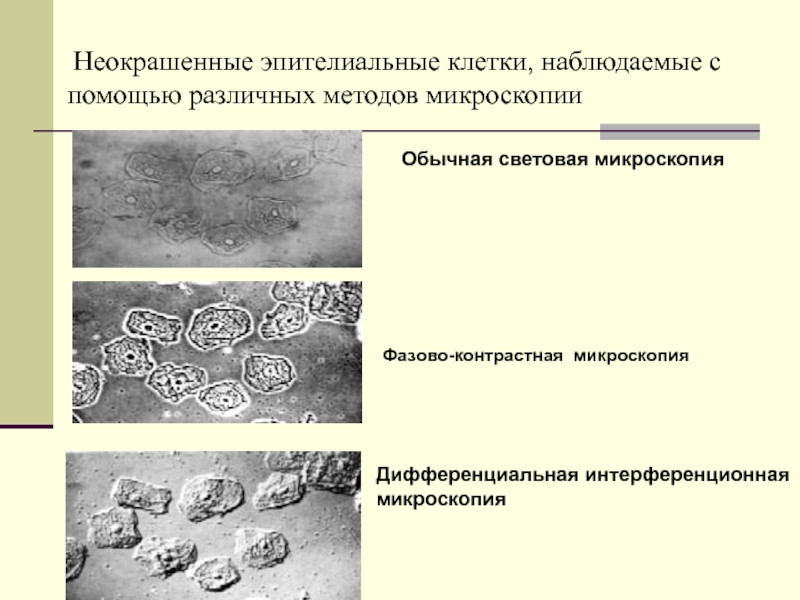

Слайд 35 Неокрашенные эпителиальные клетки, наблюдаемые с помощью различных методов микроскопии

Фазово-контрастная микроскопия

Обычная световая микроскопия

Дифференциальная интерференционная микроскопия

Слайд 36люминесцентная микроскопия, или флуоресцентная микроскопия

Метод исследования в свете люминесценции заключается

в наблюдении под М. зелено-оранжевого свечения микрообъектов, которое возникает при

их освещении сине-фиолетовым светом или не видимыми глазом ультрафиолетовыми лучами. При этом методе в оптическую схему микроскопа вводятся два Светофильтра. Первый из них пропускает от источника-осветителя излучение только тех длин волн, которые возбуждают люминесценцию либо самого объекта (собственная люминесценция), либо специальных красителей, введённых в препарат и поглощённых его частицами (вторичная люминесценция). Второй светофильтр, пропускает к глазу наблюдателя только свет люминесценции

Частицы многих веществ, прозрачные в видимом свете, сильно поглощают УФ излучение определённых длин волн и, следовательно, легко различимы в УФ изображениях. Пуриновые основания, пиримидиновые основания, большинство витаминов, аминокислоты, некоторые липиды, тироксин и др.);

Слайд 37 Люминесцентная (флюоресцентная) микроскопия - флюоресцирующие объекты

Люминесцирующие клетки (иммунофю-оресценция)

Срез ткани,

флюорохромированный акридиновым оранжевым

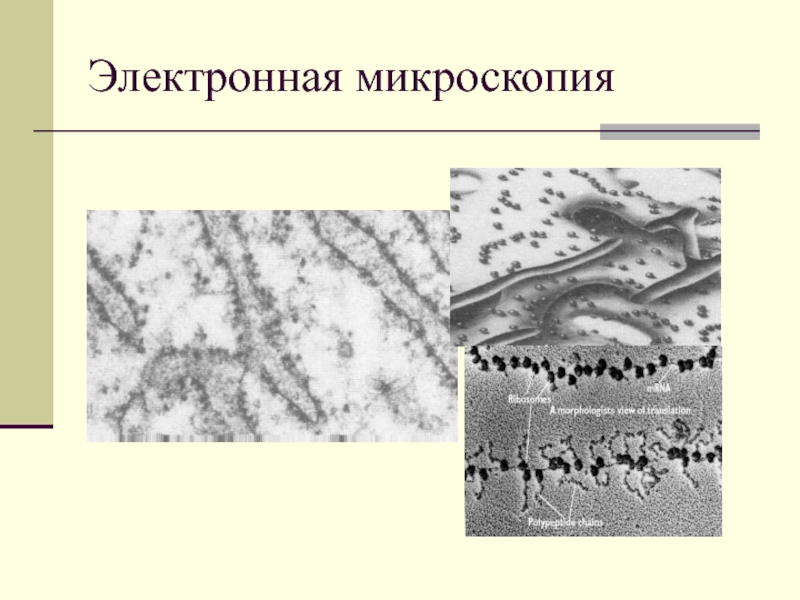

Слайд 38электро́нная микроско́пия

Электронно-оптический прибор, в котором для наблюдения и фотографирования

многократно увеличенного (до 106 раз) изображения объектов используется пучок электронов,

ускоренных до больших энергий в условиях глубокого вакуума. При этом используются волновые свойства электрона, длина волны которого примерно в

50 000 раз короче световой.

В отличие от оптического, в электронном микроскопе вместо световых лучей используют ускоренные электроны, а вместо стеклянных линз – электромагнитные катушки (электронные линзы) или электростатические линзы. Источником электронов служит электронная пушка.

Слайд 40Гистохимические методы

Позволяют установить локализацию определенных

веществ или биохимических процессов в тканевых

и

клеточных структурах.

Гистохимия ферментов

Цитохимические методы исследования мазков крови

Иммуногистохимия

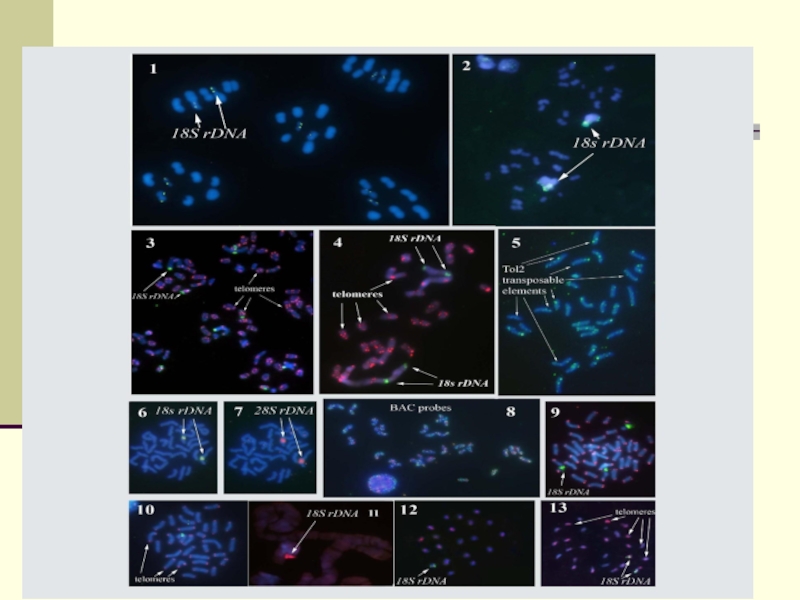

FISH — флюоресцентная

гибридизация in situ - цитогенетический метод, который применяют для детекции и определения положения специфической последовательности ДНК на хромосомах. Используют флюоресцентные метки, которые связываются только с определенными участками хромосом.

Слайд 42Культивирование

Клеточная культура – содержит суспензию клеток. Культивирование проводят в стеклянной

посуде, поверхность которых покрыта внеклеточным матриксом. Культивируемые клетки формируют монослой

или клеточные колонии – клоны.

Тканевая, органные культуры. Культивируют фрагменты тканей или органов. Используют для исследования механизмов эмбриональной дифференцировки

Слайд 43Цитофотометрия

Метод предназначен для количественного определения различных веществ и их локализации

в клетке.

Определяют количество нуклеиновых кислот, белка, ферментов

Слайд 44Радиоавтография

введение в организм веществ, содержащих радиоактивные изотопы химических элементов. Эти

вещества включаются в обменные процессы в клетках. Локализацию, дальнейшие перемещения

этих веществ в органах определяются на гистопрепаратах по излучению, которое улавливается фотоэмульсией, нанесенной на препарат.

Синтез макромолекул

Синтез субклеточных структур

Слайд 45Генетические маркеры

Ген, детерминирующий отчетливо выраженный фенотипический признак, используемый для генетического

картирования и индивидуальной идентификации организмов или клеток. Также в качестве

генетических маркеров могут служить целые (маркерные) хромосомы.

Хромосомные маркеры

Клонированные гены

Дефекты гена

Слайд 46=Рентгентоструктурный анализ - позволяет определить количество химических элементов в клетках,

изучить молекулярную структуру биологических микрообьектов.

= Морфометрия - измерение размеров

биол. структур на клеточном и субклеточном уровне.

= Микроургия - проведение очень тонких операций микроманипулятором под микроскопом (пересадка ядер, введение в клетки различных веществ, измерение биопотенциалов и т.д.)

= Ультрацентрофугирование - фракционирование клеток или субклеточных структур путем центрофугирования в растворах различной плотности.

= Метод трансплантации тканей и органов.

Слайд 47Общая морфология клеток

Про- и эукариоты

Слайд 48Клеточная теория

Клетка – элементарная единица живого: – вне клетки нет

жизни.

Клетка – единая система, состоящая из множества закономерно связанных

друг с другом элементов, представляющих собой определенное целостное образование, состоящее из сопряженных функциональных единиц – органелл или органоидов.

Клетки сходны – гомологичны – по строению и по основным свойствам.

Клетки увеличиваются в числе путем деления исходной клетки после удвоения ее генетического материала (ДНК): клетка от клетки.

Слайд 49Многоклеточный организм представляет собой новую систему, сложный ансамбль из множества

клеток, объединенных и интегрированных в системы тканей и органов, связанных

друг с другом с помощью химических факторов, гуморальных и нервных (молекулярная регуляция).

Клетки многоклеточных организмов тотипотентны, т.е. обладают генетическими потенциями всех клеток данного организма, равнозначны по генетической информации, но отличаются друг от друга разной экспрессией (работой) различных генов, что приводит к их морфологическому и функциональному разнообразию – к дифференцировке.

Слайд 50Клетка

– это ограниченная активной мембраной, упорядоченная структурированная система биополимеров

(белков, нуклеиновых кислот) и их макромолекулярных комплексов,

участвующих в единой совокупности метаболических и энергетических процессов, осуществляющих поддержание и воспроизведение всей системы в целом.

Слайд 51Среди живых организмов встречаются два типа организации клеток. Это клетки

бактерий и синезеленых водорослей, и клетки всех остальных живых существ,

начиная от низших растений и кончая человеком.

клетки бактерий и синезеленых водорослей - прокариотические (доядерные клетки), остальные – эукариотические (собственно ядерные),

потому что у последних обязательной структурой служит клеточное ядро, отделенное от цитоплазмы ядерной оболочкой.

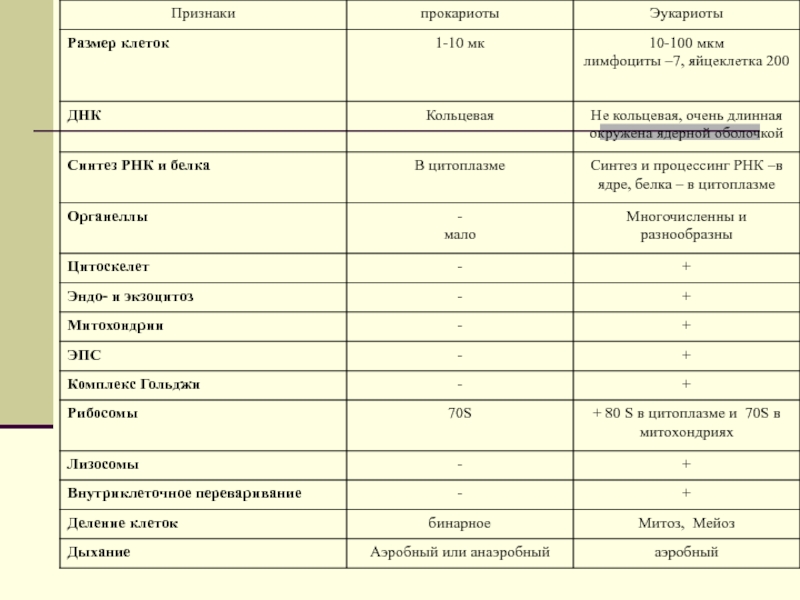

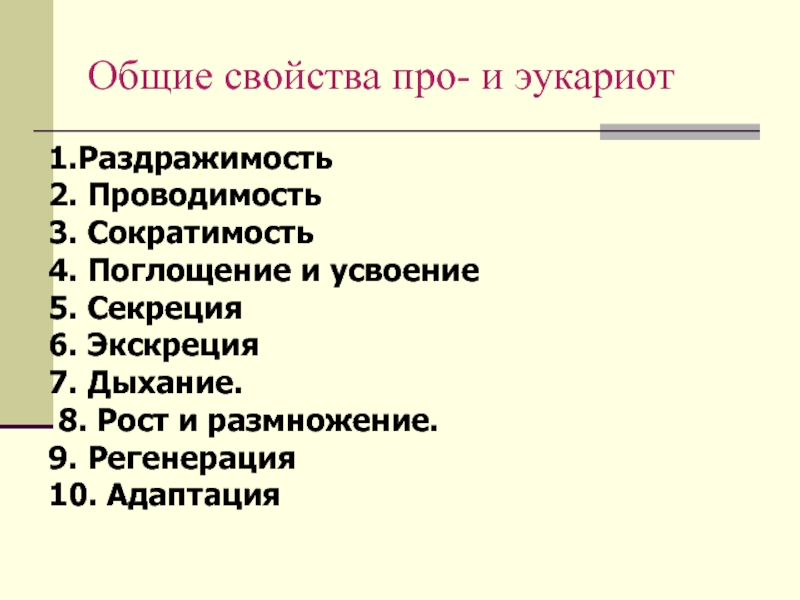

Слайд 53Общие свойства про- и эукариот

1.Раздражимость

2. Проводимость

3. Сократимость

4. Поглощение

и усвоение

5. Секреция

6. Экскреция

7. Дыхание.

8. Рост и

размножение.

9. Регенерация

10. Адаптация

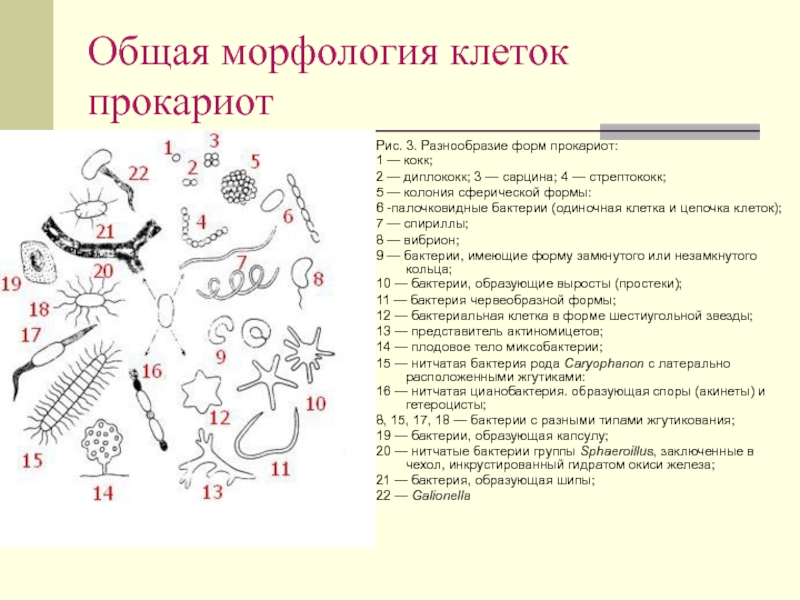

Слайд 54Общая морфология клеток прокариот

Рис. 3. Разнообразие форм прокариот:

1 —

кокк;

2 — диплококк; 3 — сарцина; 4 — стрептококк;

5 — колония сферической формы:

6 -палочковидные бактерии (одиночная клетка и цепочка клеток);

7 — спириллы;

8 — вибрион;

9 — бактерии, имеющие форму замкнутого или незамкнутого кольца;

10 — бактерии, образующие выросты (простеки);

11 — бактерия червеобразной формы;

12 — бактериальная клетка в форме шестиугольной звезды;

13 — представитель актиномицетов;

14 — плодовое тело миксобактерии;

15 — нитчатая бактерия рода Caryophanon с латерально расположенными жгутиками:

16 — нитчатая цианобактерия. образующая споры (акинеты) и гетероцисты;

8, 15, 17, 18 — бактерии с разными типами жгутикования;

19 — бактерии, образующая капсулу;

20 — нитчатые бактерии группы Sphaeroillus, заключенные в чехол, инкрустированный гидратом окиси железа;

21 — бактерия, образующая шипы;

22 — Galionella

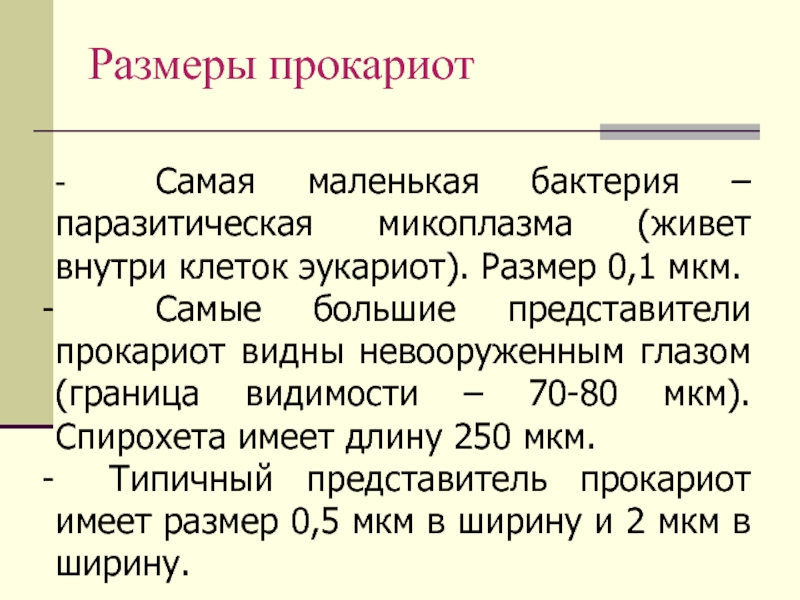

Слайд 55Размеры прокариот

- Самая маленькая бактерия –паразитическая микоплазма (живет внутри клеток

эукариот). Размер 0,1 мкм.

Самые большие представители прокариот видны

невооруженным глазом (граница видимости – 70-80 мкм). Спирохета имеет длину 250 мкм.

Типичный представитель прокариот имеет размер 0,5 мкм в ширину и 2 мкм в ширину.

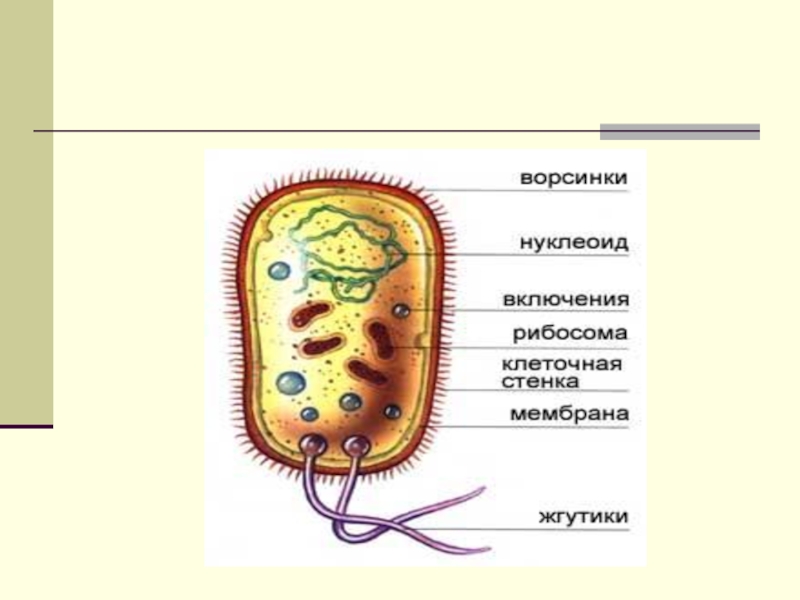

Слайд 56Строение клетки прокариот

Клетка прокариот обладает рядом принципиальных особенностей,

касающихся как ее ультраструктурной, так и химической организации.

Структуры, расположенные

снаружи от ЦПМ (клеточная стенка, капсула, слизистый чехол, жгутики, ворсинки), называют обычно поверхностными структурами или надмембранными.

Термином "клеточная оболочка" часто обозначают все слои, располагающиеся с внешней стороны от ЦПМ (клеточная стенка, капсула, слизистый чехол).

ЦПМ вместе с цитоплазмой называется протопластом.

Слайд 58Надмембранные структуры бактерий представлены клеточной стенкой. На нее приходится от

5-до 50% сухого вещества.

Основное вещество клеточной стенки – муреин

(класс пептидогликанов, гетерополимер, цепочка, состоящая из остатков N-ацетилглюкозаминов и N-ацетил мурамовой кислоты), которые соединяются пептидными связями, образуя муреиновый мешок. Является каркасом клетки.

Надмембранные структуры

Слайд 59По различию в строении клеточной стенки различают грамм+ и грамм-

микроорганизмы. В основе различий лежит различие в окрашивании по методу

Грамма.

Грамм ”+” -фиолетовые,

Грамм ”-” розовые

Слайд 60Клеточная стенка

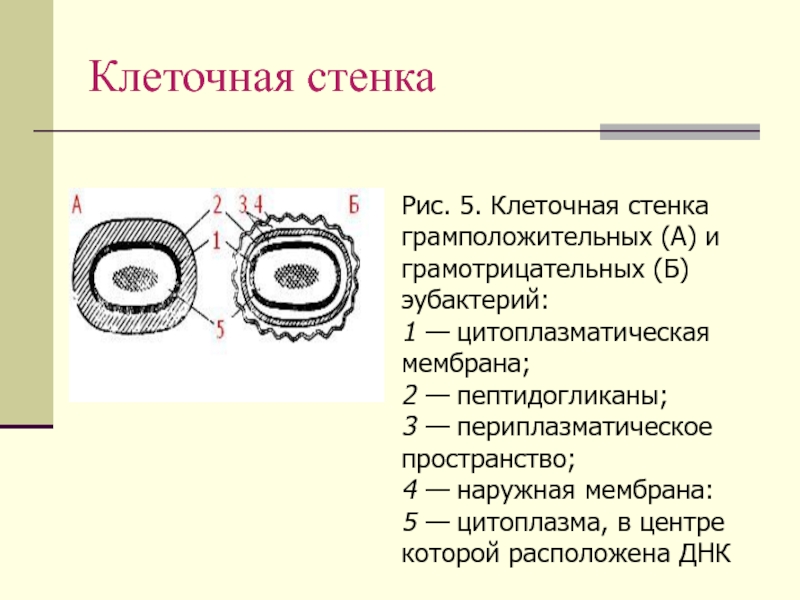

Рис. 5. Клеточная стенка грамположительных (А) и грамотрицательных (Б)

эубактерий:

1 — цитоплазматическая мембрана;

2 — пептидогликаны;

3 — периплазматическое

пространство;

4 — наружная мембрана:

5 — цитоплазма, в центре которой расположена ДНК

Слайд 61Различия. Грамм “+”

1) Толщина клеточной стенки 20-80 нм,

2)

Муреин составляет 50-90% от сухой массы,

3) Муреин связан с тейхоевыми

кислотами. Принимают участие в катионном обмене, Мg, антигены

4) Мембрана - Полисахариды, белки, липиды

5) Стенка плотно прилегает к цитоплазме , нет периплазматического пространства

6) Нет наружной мембраны

7) Внутри клеточной стенки, а также непосредственно на ее поверхности помещаются ферменты, расщепляющие субстраты до низкомолекулярных компонентов, которые затем транспортируются в клетку. Также есть ферменты которые синтезируют компоненты капсулы

Слайд 62Грамм – “-”

1) Многослойна. Толщина 14-17нм.

2) Внутренний слой представлен

муреином 1-10% от сухой массы

3) Отсутствуют тейхоевые кислоты.

4) Наружный слой

представлен наружной мембраной, которая состоит из фосфолипидов, липополисахаридов липопротеинов и белков. Липиды – 22% сухой массы. Она ковалентно связана с муреином

5) Имеется периплазматическое пространство. Содержатся ферменты, связующие белки (пермеазы)

6) Перенос субстратов через цитоплазматическую мембрану

Слайд 63ФУНКЦИИ

1. Механическая защита клетки от воздействий окружающей среды

2. Обеспечивает поддержку

внешней формы.

3. Роль молекулярного сита, осуществляет пассивный транспорт ионов, субстратов

и метаболитов.

4. Препятствует проникновению в клетку токсических веществ.

5. В стенке находятся рецепторы ответственные за взаимодействие клеток доноров к клеткам реципиентам при конъюгации

6. Компонент локомоторного механизма

7. Отдельные участки клеточной стенки тесно ассоциированы с цитоплазматической мембраной в зоне прикрепления нуклеоида и играют важную роль в его репликации.

Слайд 64Капсулы, слизистые слои, чехлы

Капсула - слизистое образование, обволакивающее клетку,

сохраняющее связь с клеточной стенкой и имеющее аморфное строение. Микрокапсула

меньше 0,2 мкм Макрокапсула больше 0,2 мкм.

Слизистый слой - если вещество имеет аморфный, бесструктурный вид и легко отделяется от поверхности прокариотной клетки

Чехлы - имеют тонкую структуру. В них обнаруживают несколько слоев с разным строением. Чехлы ряда бактерий, метаболизм которых связан с окислением восстановленных соединений металлов, часто инкрустированы их окислами.

Слайд 65Функции

Защита клетки от механических повреждений, высыхания, создают дополнительный осмотический барьер,

служат препятствием для проникновения фагов.

Иногда слизистые образования могут служить

источником запасных питательных веществ.

С помощью слизи осуществляется связь между соседними клетками в колонии, а также прикрепление клеток к различным поверхностям.

Способность определенных бактерий синтезировать эти своеобразные внеклеточные полимеры находит практическое применение: их используют в качестве заменителя плазмы крови, а также для получения синтетических пленок.

Слайд 66Жгутики

Рис. 11. Строение жгутика грамотрицательных бактерий: 1 — нить; 2

— крюк;

3 — базальное тело;

4 — стержень; 5

— L-кольцо;

6 — P-кольцо;

7 — S-кольцо;

8 — M-кольцо;9 — ЦПМ;

10 — периплазматическое пространство;

11 — пептидогликановый слой;

12 — наружная мембрана (по De Pamphilis, Adier, 1971)

Слайд 67Обычная толщина жгутика — 10—20 нм, длина — от 3

до 15 мкм. У некоторых бактерий длина жгутика может на

порядок превышать диаметр клетки. Жгутик представляет собой относительную жесткую спираль, обычно закрученную против часовой стрелки. Вращение жгутика также осуществляется против часовой стрелки с частотой от 40 до 60 об/с. Поскольку клетка намного массивнее жгутика, она вращается со значительно меньшей скоростью — порядка 12—14 об/мин. Вращательное движение жгутика преобразуется также в поступательное движение клетки, скорость которого в жидкой среде для разных видов бактерий составляет от 16 до 100 мкм/с.

Слайд 68Ворсинки

К поверхностным структурам бактериальной клетки относятся ворсинки (фимбрии, пили). Их

насчитывается от нескольких единиц до нескольких тысяч на клетку. Эти

структуры не имеют отношения к движению бактерий и обнаружены у подвижных и неподвижных форм. Ворсинки построены из одного вида белка — пилина — и представляют собой прямые белковые цилиндры, отходящие от поверхности клетки. Они тоньше жгутиков (диаметр — 5—10 нм, длина 0,2–2,0 мкм). ворсинки общего типа и половые.

Слайд 69Ворсинки общего типа придают бактериям свойство гидрофобности, обеспечивают их прикрепление

к клеткам растений, грибов и неорганическим частицам, принимают участие в

транспорте метаболитов. Через ворсинки в клетку могут проникать вирусы.

Половые, или F-пили, принимают участие в половом процессе бактерий. F-пили необходимы клетке-донору для обеспечения контакта между ней и реципиентом и в качестве конъюгационного тоннеля, по которому происходит передача ДНК.

Слайд 70Мембраны

Содержимое клетки отделяется от клеточной стенки цитоплазматической мембраной (ЦПМ) —

обязательным структурным элементом любой клетки, нарушение целостности которого приводит к

потере клеткой жизнеспособности. На долю ЦПМ приходится 8—15% сухого вещества клеток.

Слайд 71Химический состав мембран.

ЦПМ — белково-липидный комплекс, в котором белки составляют

50–75%, липиды — от 15 до 45%. Кроме того, в

составе мембран обнаружено небольшое количество углеводов. Как правило, липиды и белки составляют 95% и больше вещества мембран. Главным липидным компонентом бактериальных мембран являются фосфолипиды

Слайд 72Функции ЦПМ прокариот

Барьерная функция клеточной мембраны через мембрану осуществляется избирательный

перенос различных органических и неорганических молекул и ионов.

В ней

локализованы ферменты, катализирующие конечные этапы синтеза мембранных липидов, компонентов клеточной стенки и некоторых других веществ.

Превращение клеточной энергии. ЦПМ принимает участие в репликации и последующем разделении хромосомы прокариотной клетки.

Слайд 73Внутреннее строение

Мезосомы - локальные впячивания ЦПМ, для

усиления определенных клеточных функций, увеличивая общую "рабочую" поверхность мембран.

Усиление

энергетического метаболизма клеток.

Мезосомы играют роль в репликации хромосомы и ее последующем расхождении по дочерним клеткам

Участвуют в процессе инициации и формирования поперечной перегородки при клеточном делении.

Для некоторых грамположительных бактерий обнаружено участие мезосом в секреторных процессах

Компартментализация прокариотной клетки

Слайд 74Цитоплазма

Содержимое клетки, окруженное ЦПМ, называется цитоплазмой. Фракция цитоплазмы, имеющая гомогенную

консистенцию и содержащая набор растворимых РНК, ферментных белков, продуктов и

субстратов метаболических реакций, получила название цитозоля. Другая часть цитоплазмы представлена разнообразными структурными элементами: внутрицитоплазматическими мембранами (если они есть), генетическим аппаратом, рибосомами и включениями разной химической природы и функционального назначения.

Слайд 75Рибосомы

Рибосомы — место синтеза белка. Их количество в клетке зависит

от интенсивности процессов белкового синтеза и колеблется от 5000 до

90 000. Общая масса рибосом может составлять примерно 1/4 клеточной массы. Рибосомы прокариот имеют константу седиментации 70S, Они построены из двух неодинаковых субчастиц: 305- и 50S-субъединиц.

Слайд 76Генетический материал

Представлен ДНК (Нуклеоид)

компактное образование, занимающее

определенную область в цитоплазме и не отделенное от нее мембраной.

Довольно четко отграничен от цитоплазмы, занимает в ней, как правило, центральную область и заполнен нитями ДНК диаметром около 2 нм. Имеет форму ковалентно замкнутого кольца.

В прокариотной клетке ДНК может находиться и вне бактериальной хромосомы — в плазмидах, но последние не являются обязательными клеточными компонентами.

Слайд 77Внутрицитоплазматические включения

хлоросомы зеленых бактерий и фикобилисомы цианобактерий. В этих структурах

локализованы пигменты, поглощающие кванты света и передающие их в реакционные

центры, т. е. выполняющие роль антенны

магнитосомы и газовые вакуоли, или аэросомы имеющих приспособительное значение, обнаруженны у водных прокариот.

Слайд 78Запасные вещества

Представлены полисахаридами, липидами, полипептидами, полифосфатами, отложениями серы.

Из полисахаридов

в клетках откладываются гликоген, крахмал. В неблагоприятных условиях они используются

в качестве источника углерода и энергии

Отложение липидов в клетке происходит в условиях, когда среда богата источником углерода и бедна азотом. Липиды служат для клетки хорошим источником углерода и энергии.

полифосфаты, содержащиеся в гранулах, называемых волютиновыми, или метахроматиновыми, зернами. Используются клетками как источник фосфора.

Для прокариот, метаболизм которых связан с соединениями серы, характерно отложение в клетках молекулярной серы. Служит источником энергии, а для анаэробных фотосинтезирующих серобактерий она является донором электронов.