Слайд 1ВЕЛИКИЕ РУССКИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОТКРЫТИЯ

Слайд 2Первая антарктическая экспедиция Беллинсгаузена

В 1819 году мореплаватель, капитан 2-го ранга,

Фаддей Беллинсгаузен возглавил первую кругосветную антарктическую экспедицию. Целью плавания было

исследование вод Тихого, Атлантического и Индийского океанов, а также доказательство или опровержение существования шестого материка — Антарктиды. Снарядив два шлюпа — «Мирный» и «Восток» (под командованием Михаила Лазарева), отряд Беллинсгаузена вышел в море.

Экспедиция длилась 751 день и вписала множество ярких страниц в историю географических открытий. Главное из них — открытие Антарктиды — было сделано 28 января 1820 года.

Слайд 4

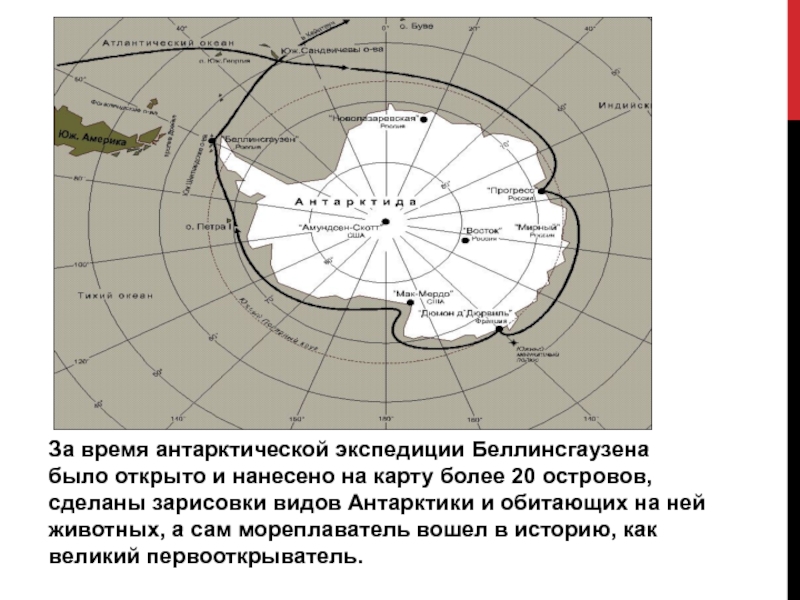

За время антарктической экспедиции Беллинсгаузена было открыто и нанесено на

карту более 20 островов, сделаны зарисовки видов Антарктики и обитающих

на ней животных, а сам мореплаватель вошел в историю, как великий первооткрыватель.

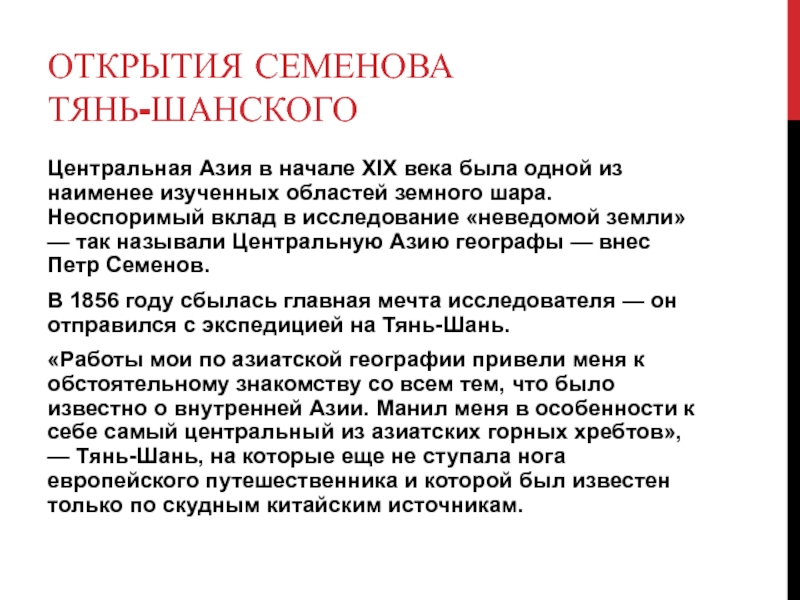

Слайд 5Открытия Семенова Тянь-Шанского

Центральная Азия в начале XIX века была одной

из наименее изученных областей земного шара. Неоспоримый вклад в исследование

«неведомой земли» — так называли Центральную Азию географы — внес Петр Семенов.

В 1856 году сбылась главная мечта исследователя — он отправился с экспедицией на Тянь-Шань.

«Работы мои по азиатской географии привели меня к обстоятельному знакомству со всем тем, что было известно о внутренней Азии. Манил меня в особенности к себе самый центральный из азиатских горных хребтов», — Тянь-Шань, на которые еще не ступала нога европейского путешественника и которой был известен только по скудным китайским источникам.

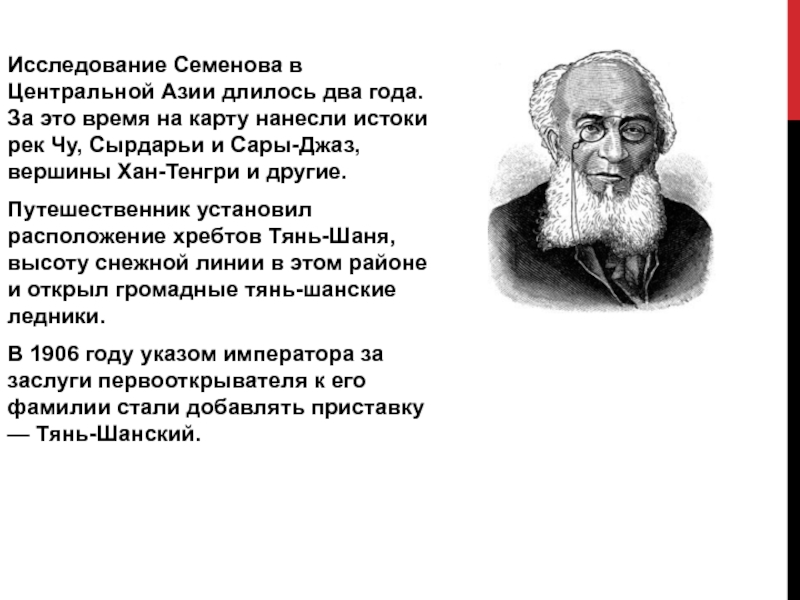

Слайд 6Исследование Семенова в Центральной Азии длилось два года. За это

время на карту нанесли истоки рек Чу, Сырдарьи и Сары-Джаз,

вершины Хан-Тенгри и другие.

Путешественник установил расположение хребтов Тянь-Шаня, высоту снежной линии в этом районе и открыл громадные тянь-шанские ледники.

В 1906 году указом императора за заслуги первооткрывателя к его фамилии стали добавлять приставку — Тянь-Шанский.

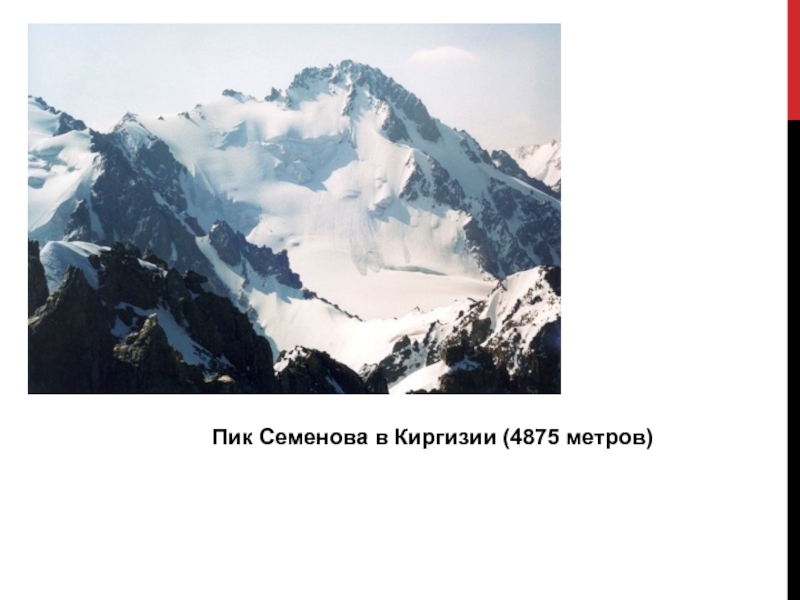

Слайд 7Пик Семенова в Киргизии (4875 метров)

Слайд 8Азия Пржевальского

В 70−80-х гг. XIX века Николай Пржевальский возглавил четыре

экспедиции в Центральную Азию. Эта малоизученная область всегда привлекала исследователя,

и путешествие в Центральную Азию было его давней мечтой.

За годы исследований были изучены горные системы Кунь-Луня, хребтов Северного Тибета, истоков Хуанхэ и Янцзы, бассейнов Куку-нора и Лоб-нора.

Пржевальский был вторым человеком после Марко Поло, добравшимся до озера-болота Лоб-нора!

Кроме того, путешественник открыл десятки видов растений и животных, которые названы его именем.

«Счастливая судьба дала возможность совершить посильное исследование наименее известных и наиболее недоступных стран внутренней Азии», — писал в своем дневнике Николай Пржевальский.

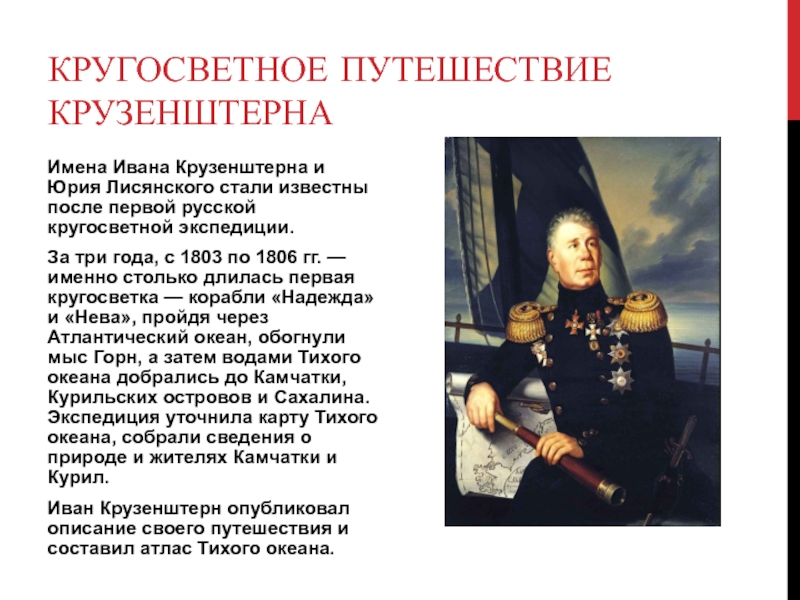

Слайд 9Кругосветное путешествие Крузенштерна

Имена Ивана Крузенштерна и Юрия Лисянского стали известны

после первой русской кругосветной экспедиции.

За три года, с 1803 по

1806 гг. — именно столько длилась первая кругосветка — корабли «Надежда» и «Нева», пройдя через Атлантический океан, обогнули мыс Горн, а затем водами Тихого океана добрались до Камчатки, Курильских островов и Сахалина. Экспедиция уточнила карту Тихого океана, собрали сведения о природе и жителях Камчатки и Курил.

Иван Крузенштерн опубликовал описание своего путешествия и составил атлас Тихого океана.

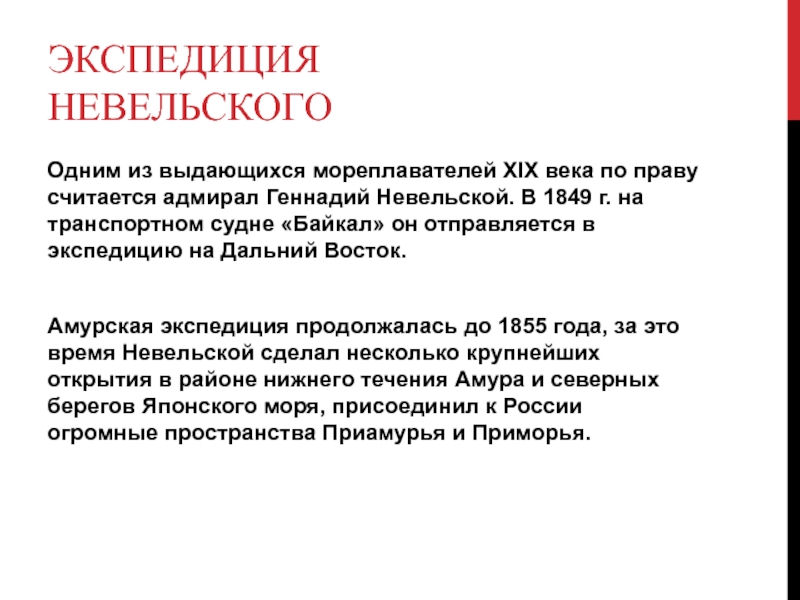

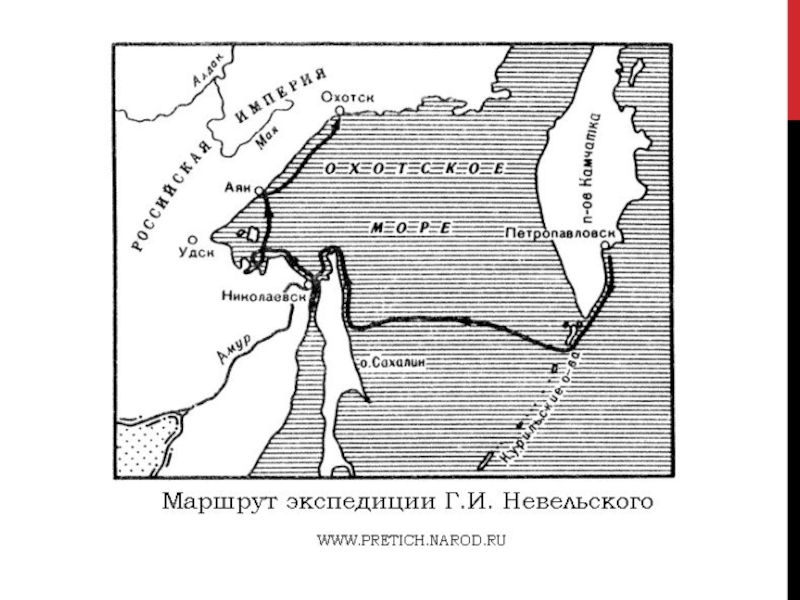

Слайд 11Экспедиция Невельского

Одним из выдающихся мореплавателей XIX века по праву считается

адмирал Геннадий Невельской. В 1849 г. на транспортном судне «Байкал»

он отправляется в экспедицию на Дальний Восток.

Амурская экспедиция продолжалась до 1855 года, за это время Невельской сделал несколько крупнейших открытия в районе нижнего течения Амура и северных берегов Японского моря, присоединил к России огромные пространства Приамурья и Приморья.

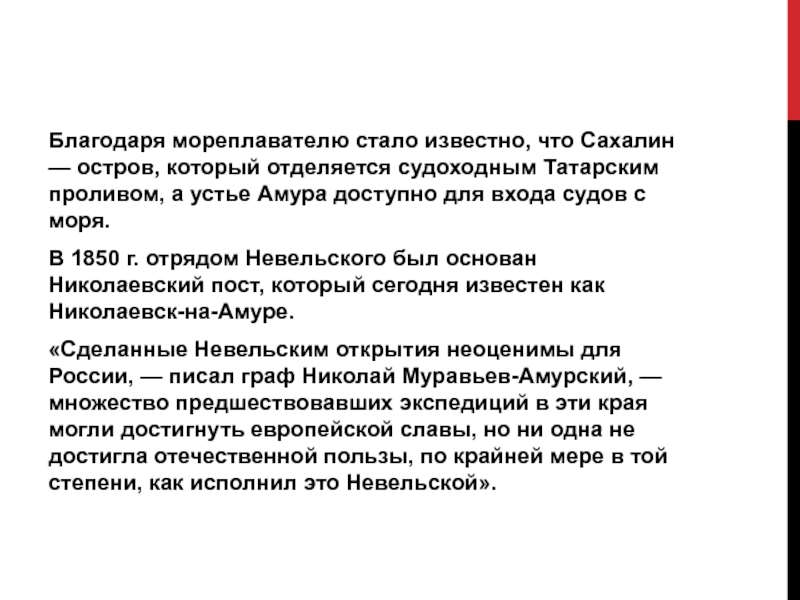

Слайд 12Благодаря мореплавателю стало известно, что Сахалин — остров, который отделяется

судоходным Татарским проливом, а устье Амура доступно для входа судов

с моря.

В 1850 г. отрядом Невельского был основан Николаевский пост, который сегодня известен как Николаевск-на-Амуре.

«Сделанные Невельским открытия неоценимы для России, — писал граф Николай Муравьев-Амурский, — множество предшествовавших экспедиций в эти края могли достигнуть европейской славы, но ни одна не достигла отечественной пользы, по крайней мере в той степени, как исполнил это Невельской».

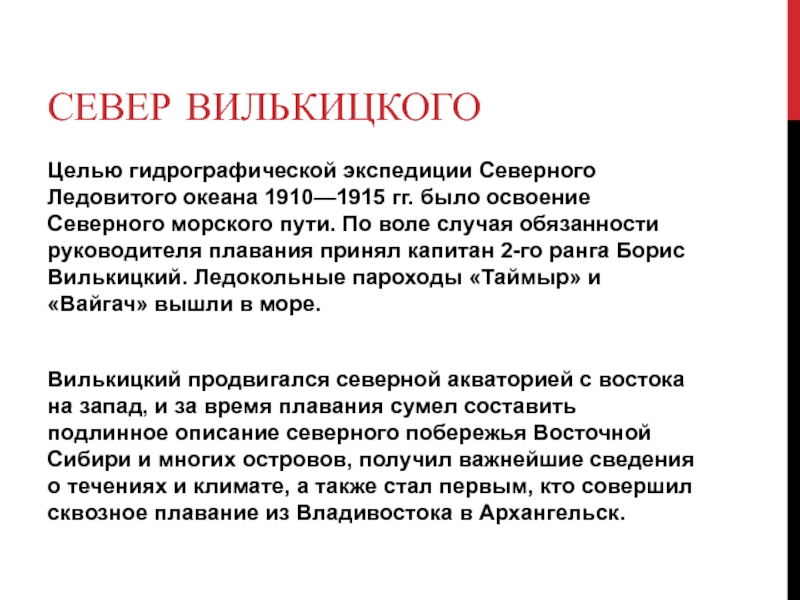

Слайд 14Север Вилькицкого

Целью гидрографической экспедиции Северного Ледовитого океана 1910—1915 гг. было

освоение Северного морского пути. По воле случая обязанности руководителя плавания

принял капитан 2-го ранга Борис Вилькицкий. Ледокольные пароходы «Таймыр» и «Вайгач» вышли в море.

Вилькицкий продвигался северной акваторией с востока на запад, и за время плавания сумел составить подлинное описание северного побережья Восточной Сибири и многих островов, получил важнейшие сведения о течениях и климате, а также стал первым, кто совершил сквозное плавание из Владивостока в Архангельск.

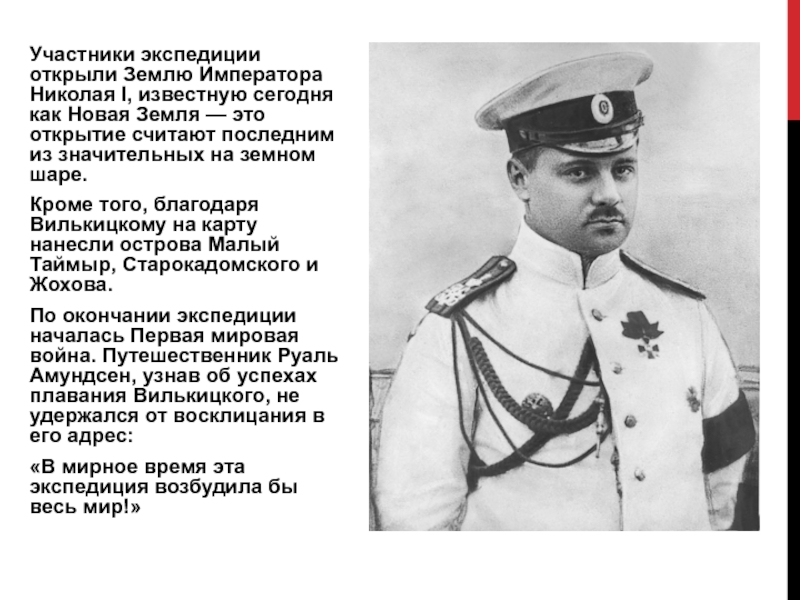

Слайд 15Участники экспедиции открыли Землю Императора Николая I, известную сегодня как

Новая Земля — это открытие считают последним из значительных на

земном шаре.

Кроме того, благодаря Вилькицкому на карту нанесли острова Малый Таймыр, Старокадомского и Жохова.

По окончании экспедиции началась Первая мировая война. Путешественник Руаль Амундсен, узнав об успехах плавания Вилькицкого, не удержался от восклицания в его адрес:

«В мирное время эта экспедиция возбудила бы весь мир!»

Слайд 16Камчатская кампания Беринга и Чирикова

Вторая четверть XVIII века была богата

на географические открытия. Все они были сделаны в ходе Первой

и Второй Камчатских экспедиций, которые увековечили имена Витуса Беринга и Алексея Чирикова.

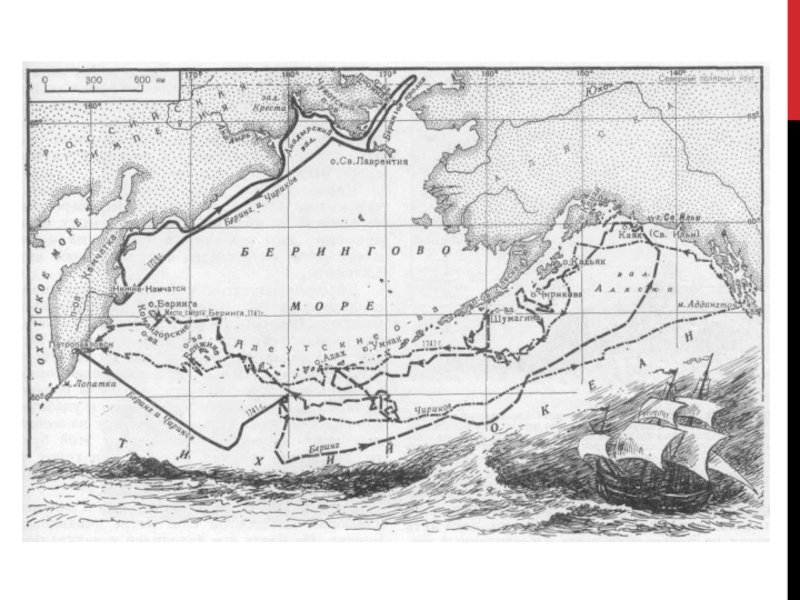

Соратники — Беринг и Чириков — также возглавили Вторую Камчатскую экспедицию. Целью кампании было найти путь к Северной Америке и исследовать острова Тихого океана.

В Авачинской бухте участники экспедиции заложили Петропавловский острог — в честь кораблей плавания «Святой Петр» и «Святой Павел» — который позже переименовали в Петропавловск-Камчатский.

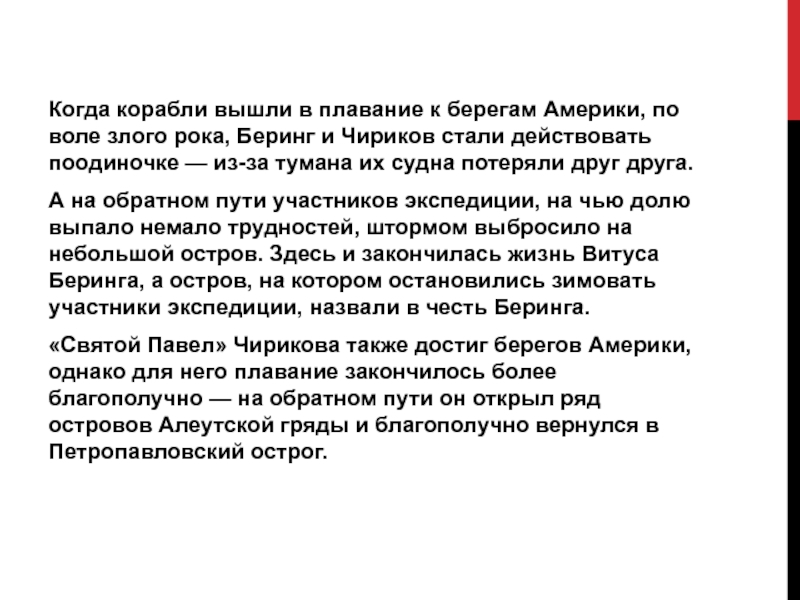

Слайд 18Когда корабли вышли в плавание к берегам Америки, по воле

злого рока, Беринг и Чириков стали действовать поодиночке — из-за

тумана их судна потеряли друг друга.

А на обратном пути участников экспедиции, на чью долю выпало немало трудностей, штормом выбросило на небольшой остров. Здесь и закончилась жизнь Витуса Беринга, а остров, на котором остановились зимовать участники экспедиции, назвали в честь Беринга.

«Святой Павел» Чирикова также достиг берегов Америки, однако для него плавание закончилось более благополучно — на обратном пути он открыл ряд островов Алеутской гряды и благополучно вернулся в Петропавловский острог.

Слайд 20«Неясачные землицы» Ивана Москвитина

О жизни Ивана Москвитина мало что известно,

однако этот человек все-таки вошел в историю, и причиной тому

открытые им новые земли.

В 1639 году Москвитин, возглавив отряд казаков, отправился в плавание на Дальний Восток. Основной целью путешественников было «отыскание новых неясачных землиц», сбор пушнины и рыбы. Казаки преодолели реки Алдан, Маю и Юдому, открыли хребет Джугджур, отделяющий реки бассейна Лены от рек, впадающих в море, и по реке Улье вышли в «Ламское», или Охотское море. Исследовав побережье, казаки открыли Тауйскую губу и вошли в Сахалинский залив, обогнув Шантарские острова.

Географические данные, собранные Иваном Москвитиным, легли в основу первой карты Дальнего Востока.