Слайд 2Аристотель (384-322 гг. до н.э.)

Аристокл «Платон» (427-347 гг. до н.э.)

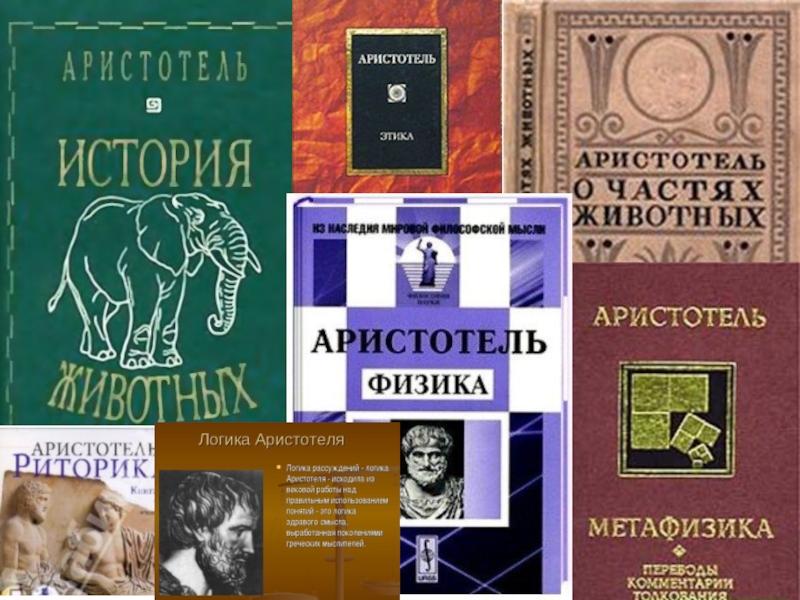

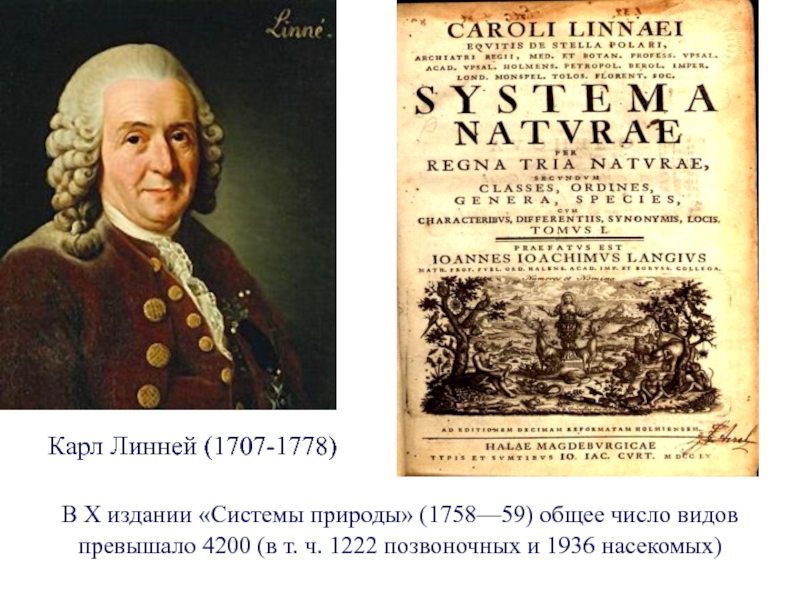

Слайд 4Классификация животных по Аристотелю

Бескровные (преимущественно беспозвоночные)

1. Мягкотелые (соответствуют головоногим моллюскам)

2.

Мягкоскорлуповые (ракообразные)

3. Черепокожие (моллюски кроме головоногих)

4. Насекомые (с твердым телом,

покрытым насечками)

5. Зоофиты (актинии, коралл.полипы, медузы,м.звезды)

Кровяные (хордовые)

6. Живородящие четвероногие, с волосами (соответствуют млекопитающим)

7. Яйцеродящие четвероногие или безногие, со щитками на коже (рептилии)

8. Яйцеродящие двуногие, летающие, с перьями (птицы)

9. Живородящие безногие, водные, дышащие легкими (китообразные)

10. Яйцеродящие, редко живородящие, безногие, водные, имеющие жабры (рыбы). Рыб подразделяет на рыб высшего рода (костных) и низшего рода (хрящевых).

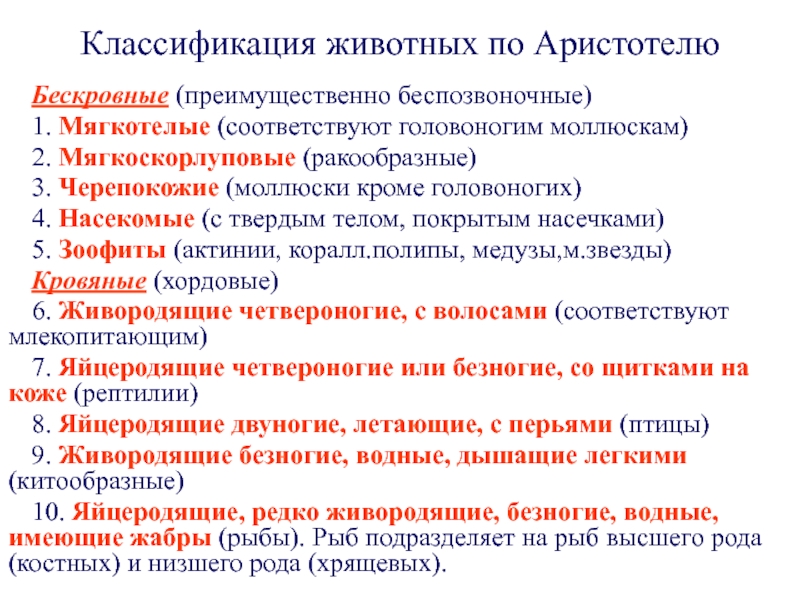

Слайд 5Карл Линней (1707-1778)

В X издании «Системы природы» (1758—59) общее число

видов превышало 4200 (в т. ч. 1222 позвоночных и 1936

насекомых)

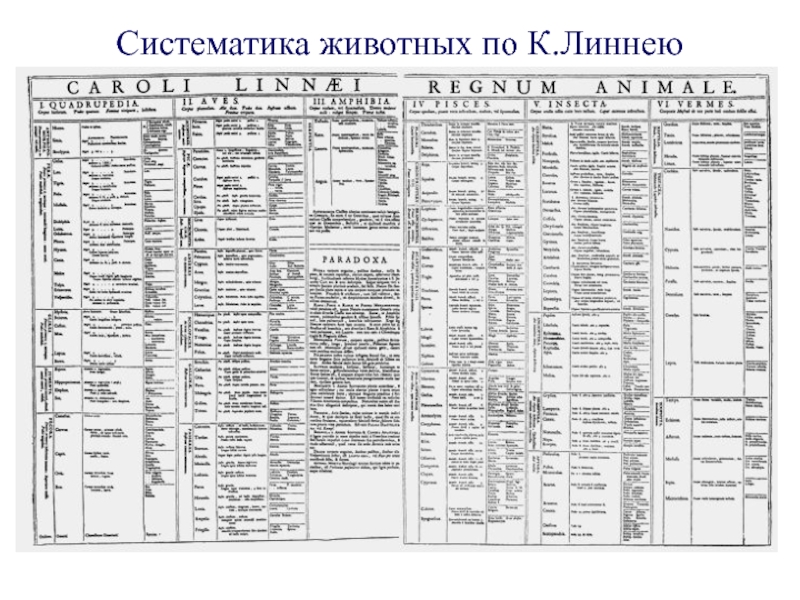

Слайд 6Систематика животных по К.Линнею

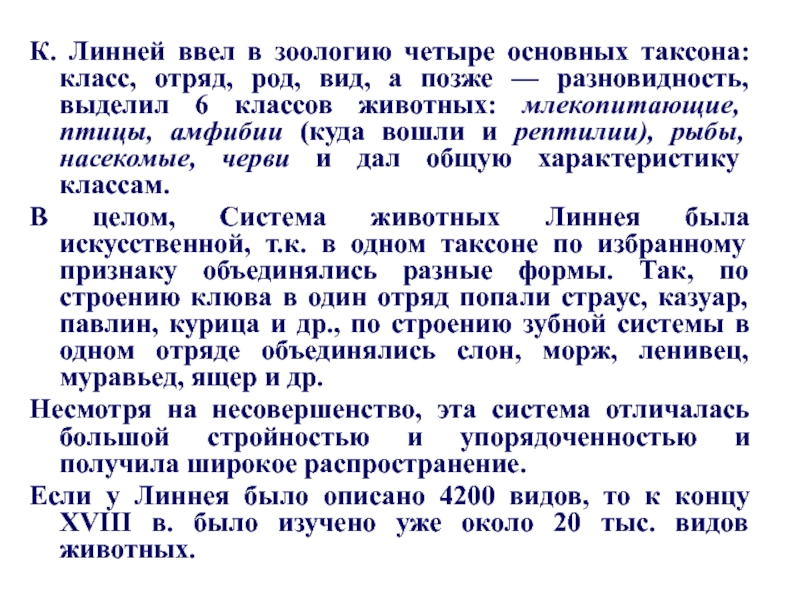

Слайд 7К. Линней ввел в зоологию четыре основных таксона: класс, отряд,

род, вид, а позже — разновидность, выделил 6 классов животных:

млекопитающие, птицы, амфибии (куда вошли и рептилии), рыбы, насекомые, черви и дал общую характеристику классам.

В целом, Система животных Линнея была искусственной, т.к. в одном таксоне по избранному признаку объединялись разные формы. Так, по строению клюва в один отряд попали страус, казуар, павлин, курица и др., по строению зубной системы в одном отряде объединялись слон, морж, ленивец, муравьед, ящер и др.

Несмотря на несовершенство, эта система отличалась большой стройностью и упорядоченностью и получила широкое распространение.

Если у Линнея было описано 4200 видов, то к концу XVIII в. было изучено уже около 20 тыс. видов животных.

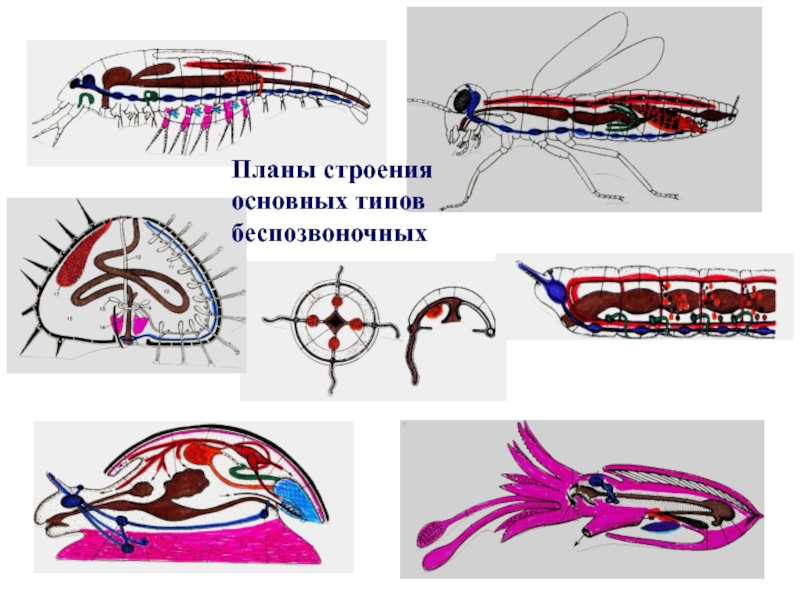

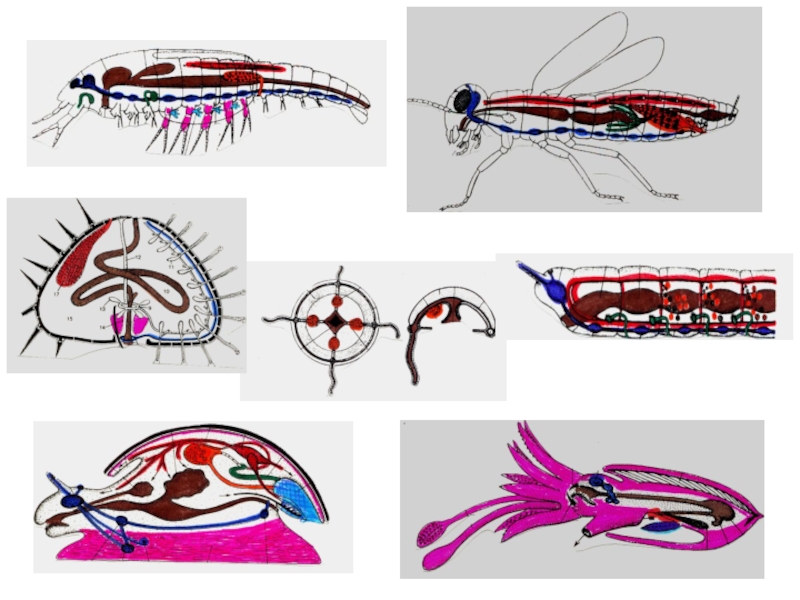

Слайд 8Планы строения основных типов беспозвоночных

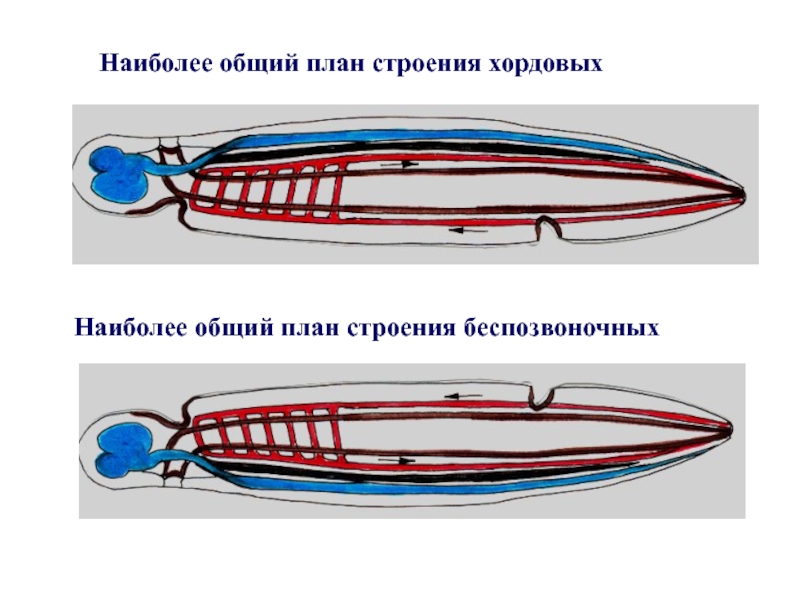

Слайд 10Наиболее общий план строения хордовых

Наиболее общий план строения беспозвоночных

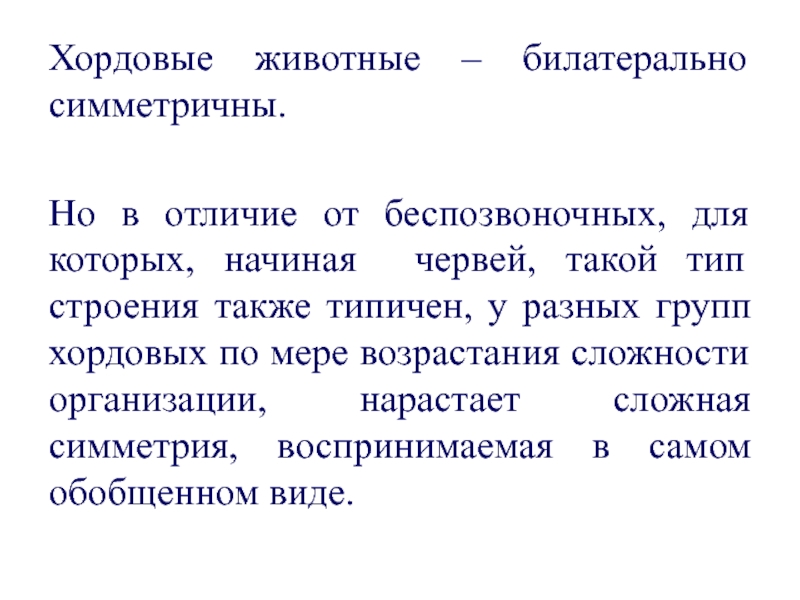

Слайд 11Хордовые животные – билатерально симметричны.

Но в отличие от беспозвоночных, для

которых, начиная червей, такой тип строения также типичен, у разных

групп хордовых по мере возрастания сложности организации, нарастает сложная симметрия, воспринимаемая в самом обобщенном виде.

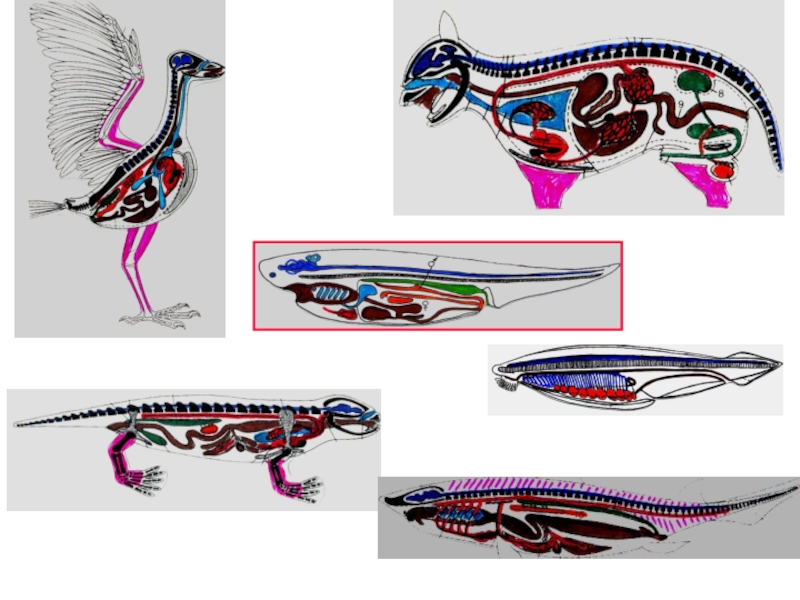

Слайд 14Можно видеть некое единство не столько в строении, сколько в

разновариантности морфо-физиологических характеристик для выполнения одних и тех же функций:

питание, защита, нападение, размножение.

Как будто Творцом поставлена задача создать как можно больше неповторимых форм, но в основе своей обладающх скрытым инвариантом, неким единством.

Естественники в качестве Творца видят естественное саморазвитие, эволюцию природного потенциала. Креационисты – Бога, Творца Вселенной, вложившего в инертную материю потенциал к саморазвертыванию во все новых качествах и формах.

Однако сам термин эволюция по своему антиномичен.

Слайд 15in-voluto – инволюция,

evoluto – развертывание, разворачивание.

Из этого следует, что

вначале закладывается некий замысел, план, который в дальнейшем разворачивается.

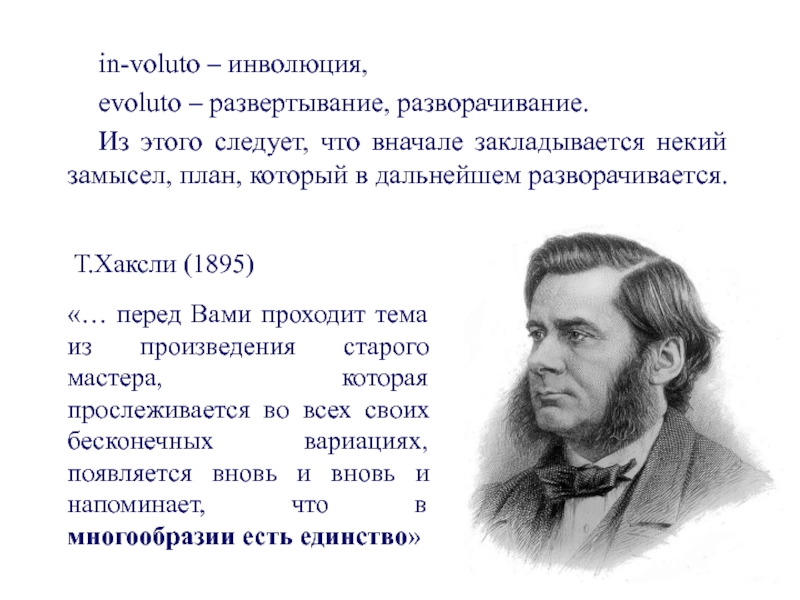

«… перед

Вами проходит тема из произведения старого мастера, которая прослеживается во всех своих бесконечных вариациях, появляется вновь и вновь и напоминает, что в многообразии есть единство»

Т.Хаксли (1895)

Слайд 16Этапы морфо-функционального становления животных:

Цефализация (формирование головы) – в головном отделе

сосредоточены органы захвата пищи, основные органы чувств и соответственно наиболее

крупные скопления нервных клеток.

Формирование целома (вторичной полости тела) – Целом разобщает кишечник и кожно-мускульный мешок, вследствие чего появляется мускулатура кишечника, а в результате – передвижение (локомоция) и кишечная моторика функционируют независимо.

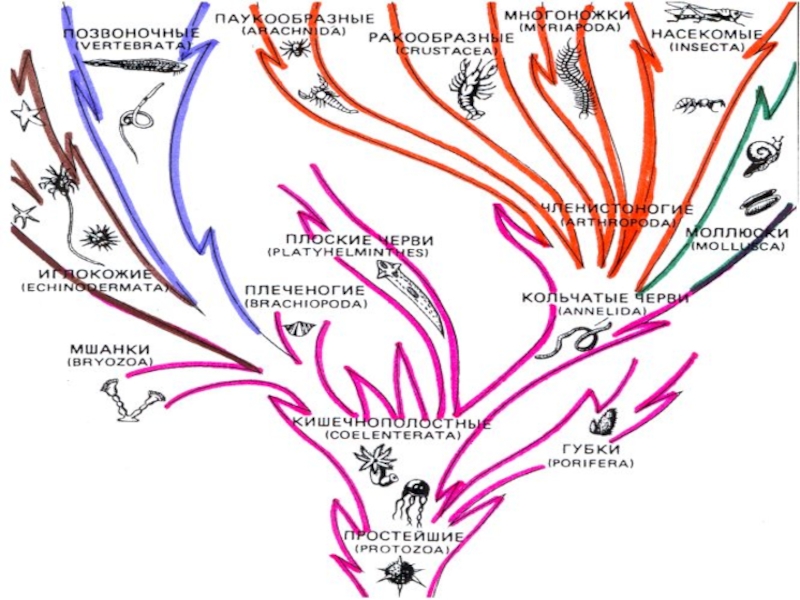

Все хордовые, а из беспозвоночных – кольчатые черви, мшанки, плеченогие, членистоногие, иглокожие – вторичнополостные.

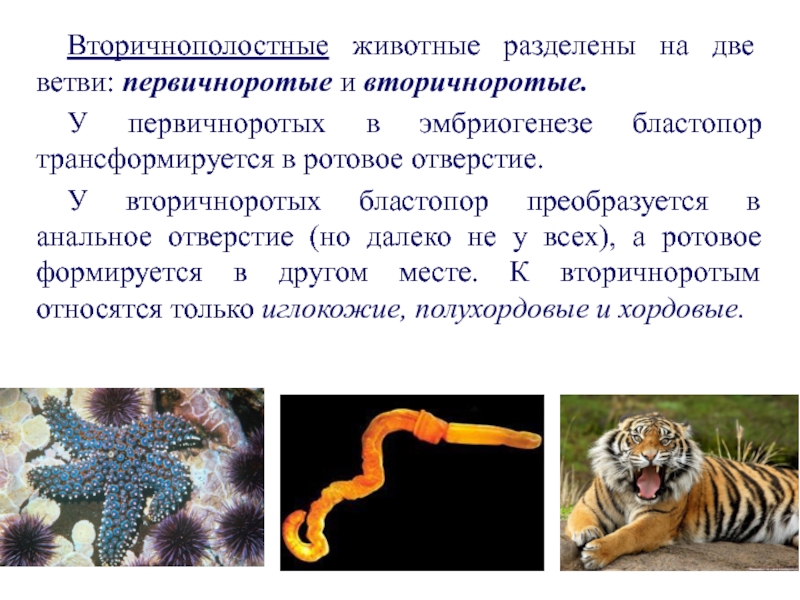

Слайд 17Вторичнополостные животные разделены на две ветви: первичноротые и вторичноротые.

У

первичноротых в эмбриогенезе бластопор трансформируется в ротовое отверстие.

У вторичноротых

бластопор преобразуется в анальное отверстие (но далеко не у всех), а ротовое формируется в другом месте. К вторичноротым относятся только иглокожие, полухордовые и хордовые.

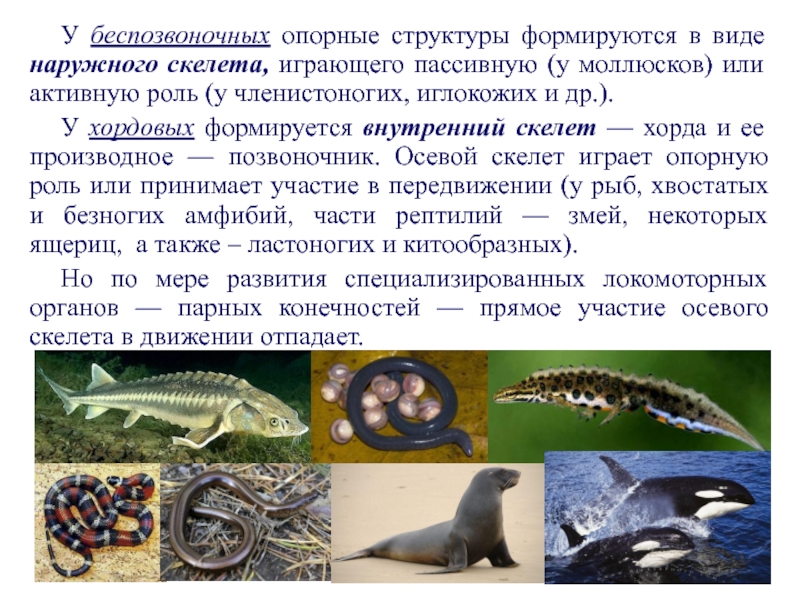

Слайд 18У беспозвоночных опорные структуры формируются в виде наружного скелета, играющего

пассивную (у моллюсков) или активную роль (у членистоногих, иглокожих и

др.).

У хордовых формируется внутренний скелет — хорда и ее производное — позвоночник. Осевой скелет играет опорную роль или принимает участие в передвижении (у рыб, хвостатых и безногих амфибий, части рептилий — змей, некоторых ящериц, а также – ластоногих и китообразных).

Но по мере развития специализированных локомоторных органов — парных конечностей — прямое участие осевого скелета в движении отпадает.

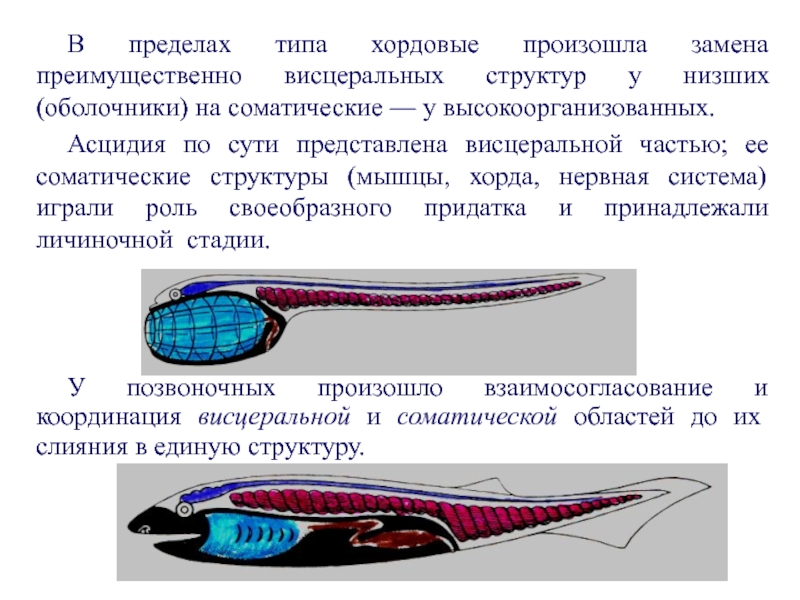

Слайд 19В пределах типа хордовые произошла замена преимущественно висцеральных структур у

низших (оболочники) на соматические — у высокоорганизованных.

Асцидия по сути

представлена висцеральной частью; ее соматические структуры (мышцы, хорда, нервная система) играли роль своеобразного придатка и принадлежали личиночной стадии.

У позвоночных произошло взаимосогласование и координация висцеральной и соматической областей до их слияния в единую структуру.

Слайд 20СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ЧЕРТЫ ХОРДОВЫХ

- хорда (спинная струна),

- ЦНС трубчатого строения,

пронизанная жаберными щелями передняя кишка,

замкнутая кровеносная система

с вентральным сократимым участком - сердцем (у бесчерепных отсутствует)

Слайд 21Хорда — основной элемент осевого скелета хордовых.

Этот упругий тяж

(нотохорд – в эмбриогенезе особый презумптивный зачаток), состоит из вакуолизированных

клеток, окруженный соединительнотканной оболочкой. Основная функция хорды – опорная. В онтогенезе большинства представителей типа хорда замещается позвоночником, элементы которого (тела или дуги) формируются в скелетогенном слое, окружающем хорду.

Внутреннее положение осевого скелета (позвоночника) и поясов конечностей создает возможность наращивать активность передвижения, не ограничивая роста животных.

Слайд 22Ц.Н.С. трубчатого вида — специфический признак типа. Невроцель заполнен спинномозговой

жидкостью. У позвоночных передняя часть нервной трубки формирует головной мозг,

в котором невроцелю соответствуют желудочки головного мозга.

Наличие полости внутри главных нервных структур обеспечивает их питание не только с поверхности, но и изнутри, что обеспечивает возможность увеличения массы нервных клеток (например, в головном мозге).

В стенках желудочков мозга располагаются сплетения кровеносных сосудов, обеспечивающие снабжение нервной ткани питательными веществами и кислородом. Сплетения кровеносных сосудов являются источником спинномозговой жидкости. Она выносит продукты метаболизма нейронов.

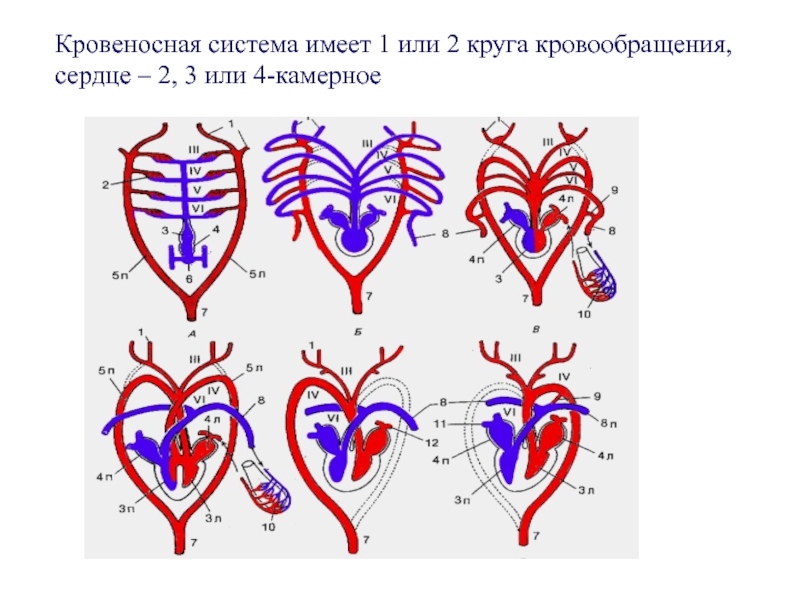

Слайд 23Кровеносная система имеет 1 или 2 круга кровообращения, сердце –

2, 3 или 4-камерное

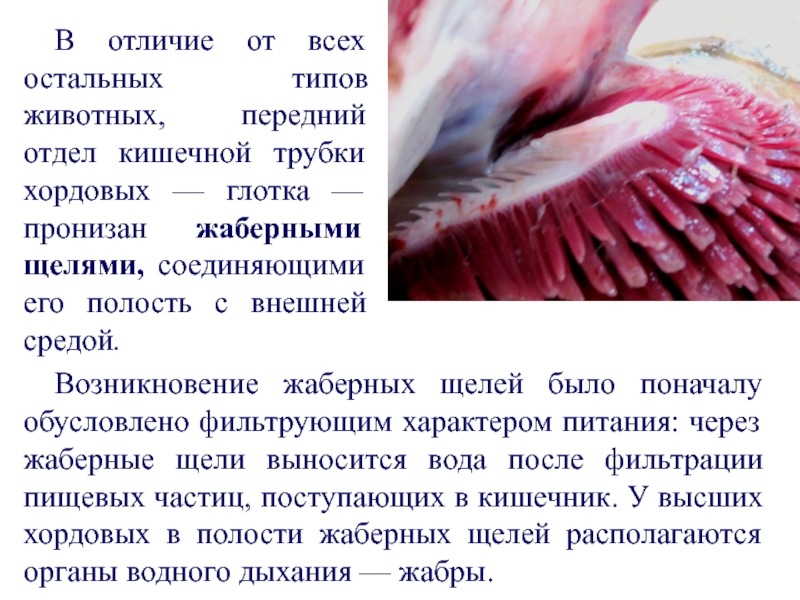

Слайд 24В отличие от всех остальных типов животных, передний отдел кишечной

трубки хордовых — глотка —пронизан жаберными щелями, соединяющими его полость

с внешней средой.

Возникновение жаберных щелей было поначалу обусловлено фильтрующим характером питания: через жаберные щели выносится вода после фильтрации пищевых частиц, поступающих в кишечник. У высших хордовых в полости жаберных щелей располагаются органы водного дыхания — жабры.

Слайд 25Происхождение типа хордовых – важнейший этап в историческом развитии животного

мира, означающий появление группы животных с уникальным планом строения, позволившим

достичь максимальной среди живых существ сложности строения и поведения.

ГЕНЕАЛОГИЯ

Слайд 26Считается, что предки хордовых имели черты строения, сохранившиеся у ланцетника.

В связи с активной двигательной функцией заднего отдела тела

как органа движения, в нем происходили сегментация мускулатуры и развитие хорды.

Важный момент эволюции хордовых – инверсия сторон тела, т.е. произошедший в филогении хордовых переворот с морфологически брюшной на морфологически спинную сторону.

В отличие от ранее существовавших точек зрения, хордовых следует рассматривать не как перевернутых кольчатых червей и членистоногих, а как перевернутых вторичноротых.

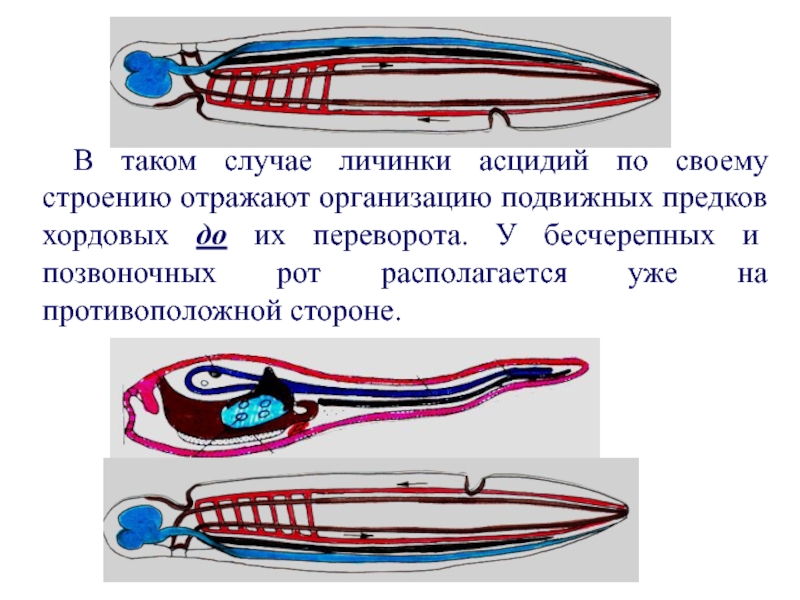

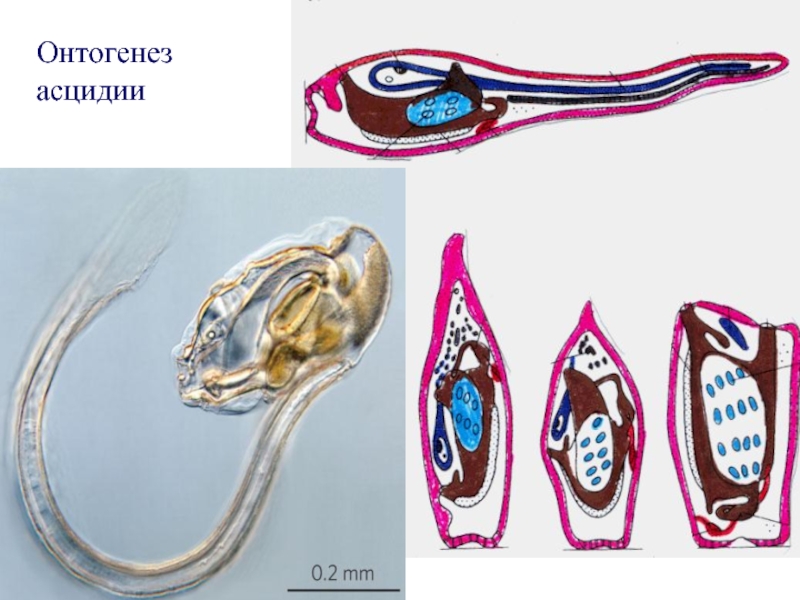

Слайд 27В таком случае личинки асцидий по своему строению отражают организацию

подвижных предков хордовых до их переворота. У бесчерепных и позвоночных

рот располагается уже на противоположной стороне.

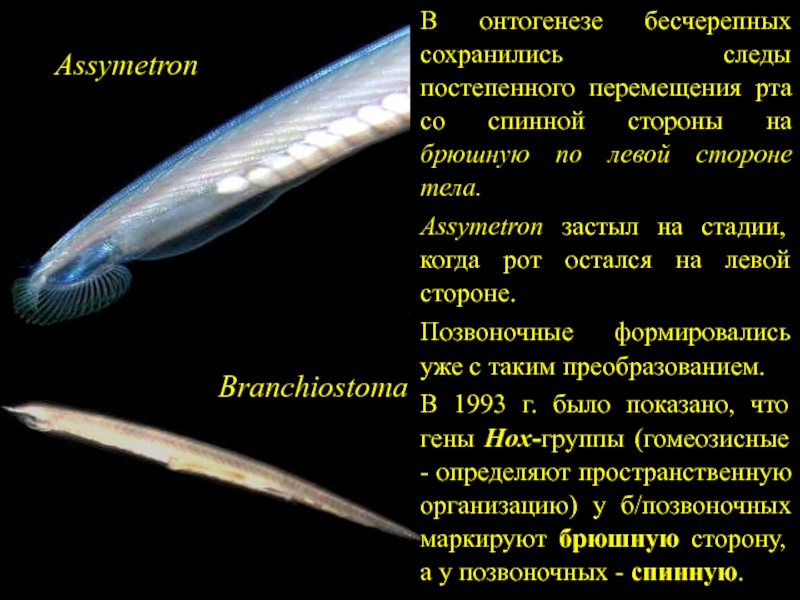

Слайд 28Assymetron

Branchiostoma

В онтогенезе бесчерепных сохранились следы постепенного перемещения рта со спинной

стороны на брюшную по левой стороне тела.

Assymetron застыл на стадии,

когда рот остался на левой стороне.

Позвоночные формировались уже с таким преобразованием.

В 1993 г. было показано, что гены Hox-группы (гомеозисные - определяют пространственную организацию) у б/позвоночных маркируют брюшную сторону, а у позвоночных - спинную.

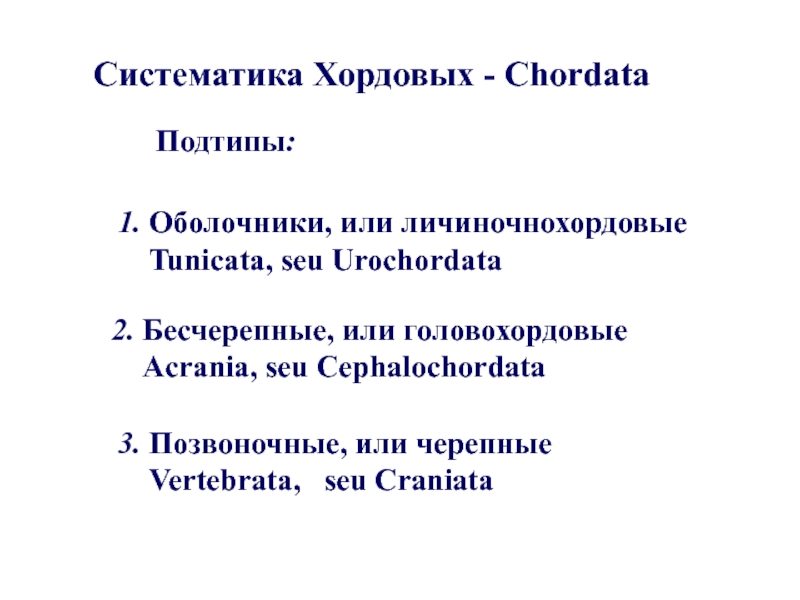

Слайд 303. Позвоночные, или черепные Vertebrata, seu Craniata

Систематика Хордовых -

Chordata

Подтипы:

1. Оболочники, или личиночнохордовые

Tunicata, seu Urochordata

2. Бесчерепные,

или головохордовые

Acrania, seu Cephalochordata

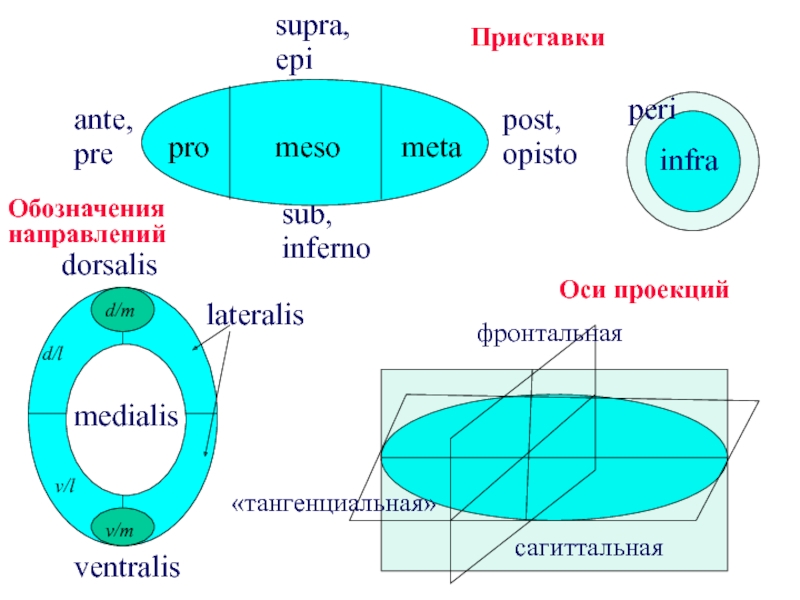

Слайд 31ante,

pre

supra,

epi

sub,

inferno

post,

opisto

infra

dorsalis

ventralis

lateralis

medialis

pro

meso

meta

d/m

v/m

v/l

d/l

Оси проекций

«тангенциальная»

фронтальная

сагиттальная

Приставки

Обозначения направлений

infra

peri

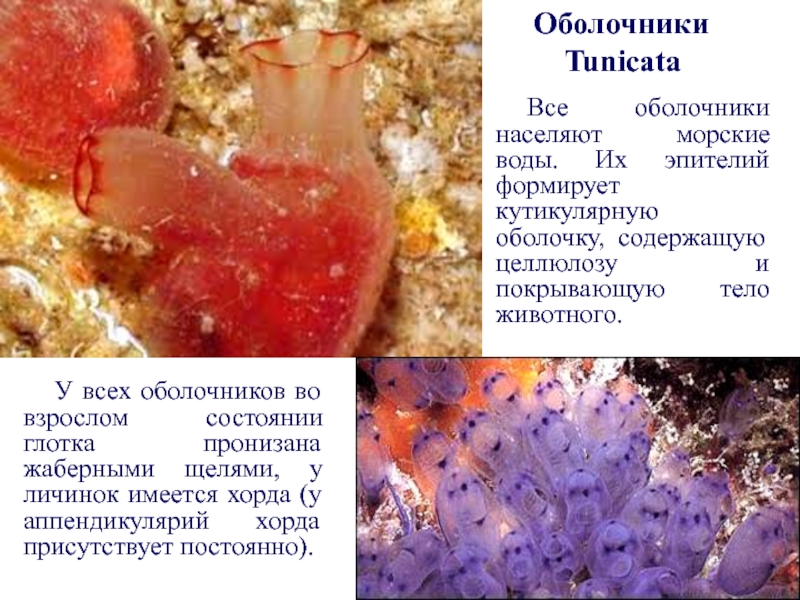

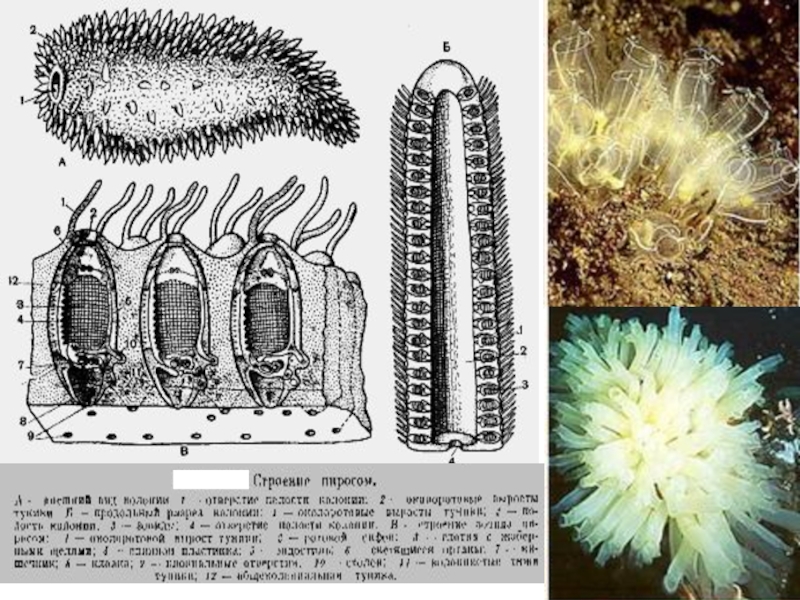

Слайд 32Все оболочники населяют морские воды. Их эпителий формирует кутикулярную оболочку,

содержащую целлюлозу и покрывающую тело животного.

У всех оболочников во

взрослом состоянии глотка пронизана жаберными щелями, у личинок имеется хорда (у аппендикулярий хорда присутствует постоянно).

Оболочники

Tunicata

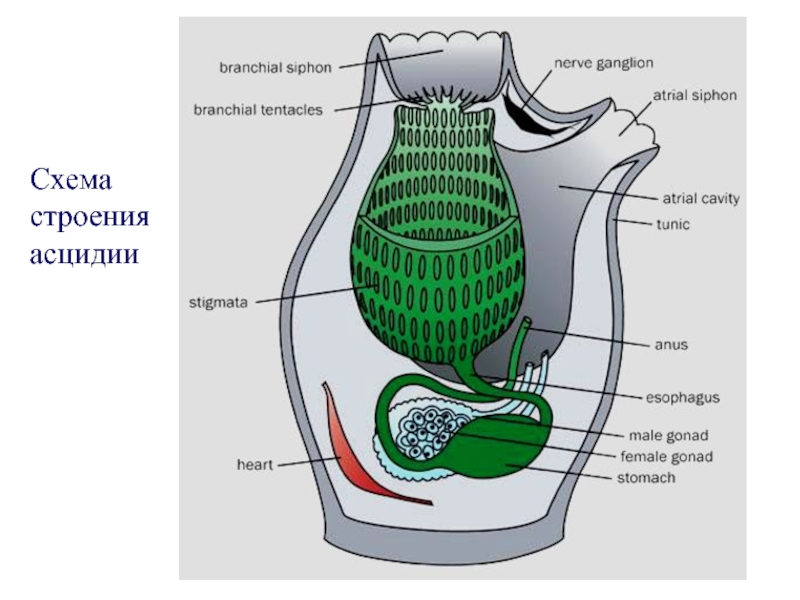

Слайд 33ЦНС расположена на спинной стороне; в онтогенезе формируется из нервной

трубки, преобразующейся впоследствии в плотный ганглий. Сердце расположено на брюшной

стороне.

Но имеются и отличия, сближающие оболочников с представителями некоторых беспозвоночных:

фильтрующий тип питания, тело представлено кожно-мускульным мешком (черви), незамкнутая кровеносная система, гермафродитизм и бесполое размножение (в виде чередования полового и бесполого поколений - метагенез).