порог раздражения. Изменение возбудимости при длительном непрерывном раздражении ткани. Закон

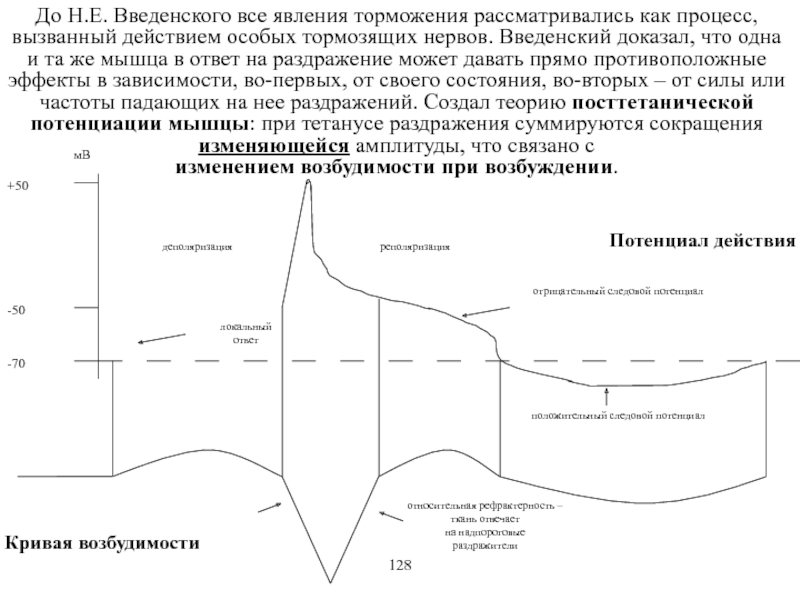

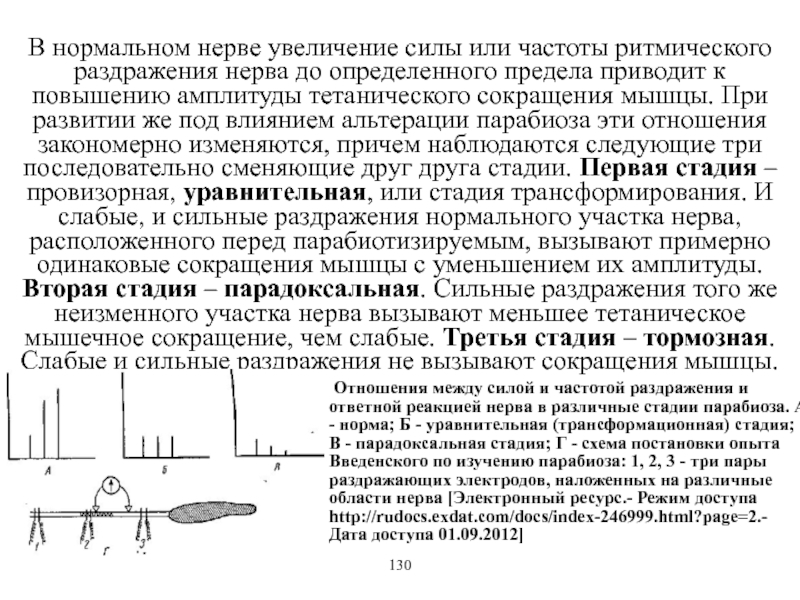

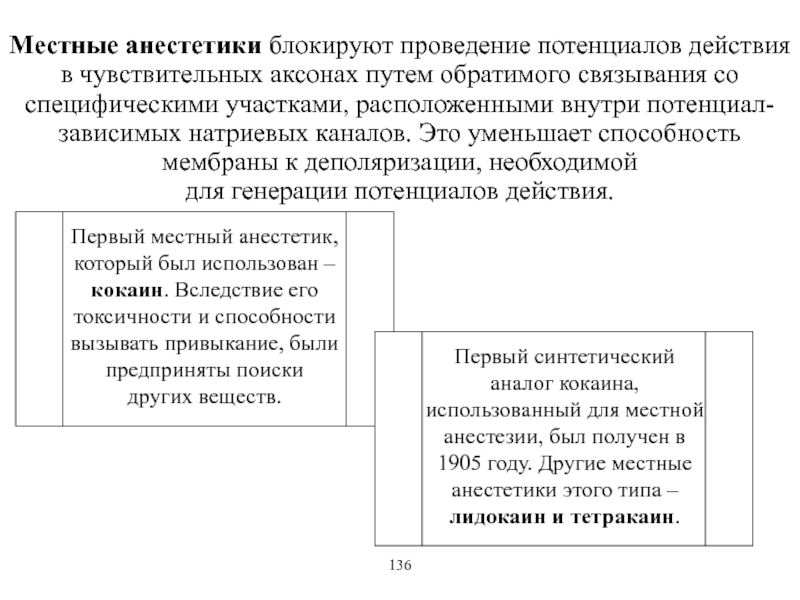

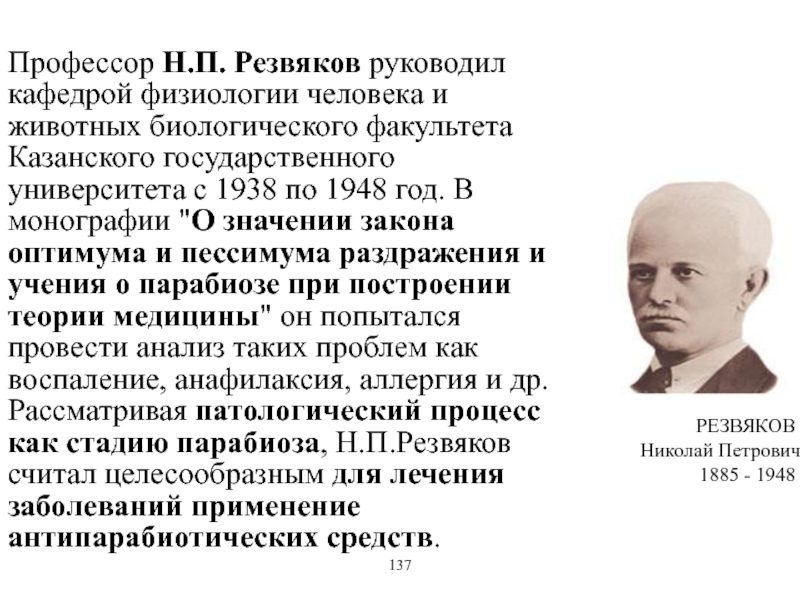

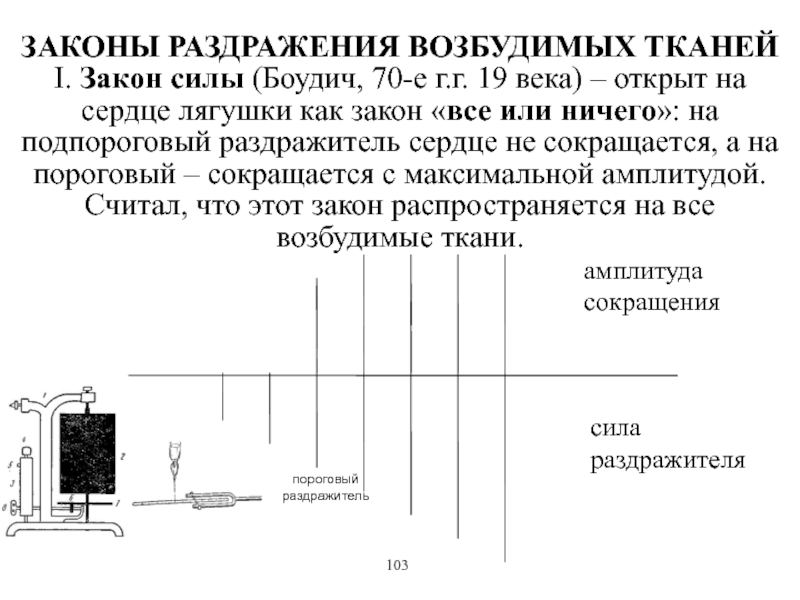

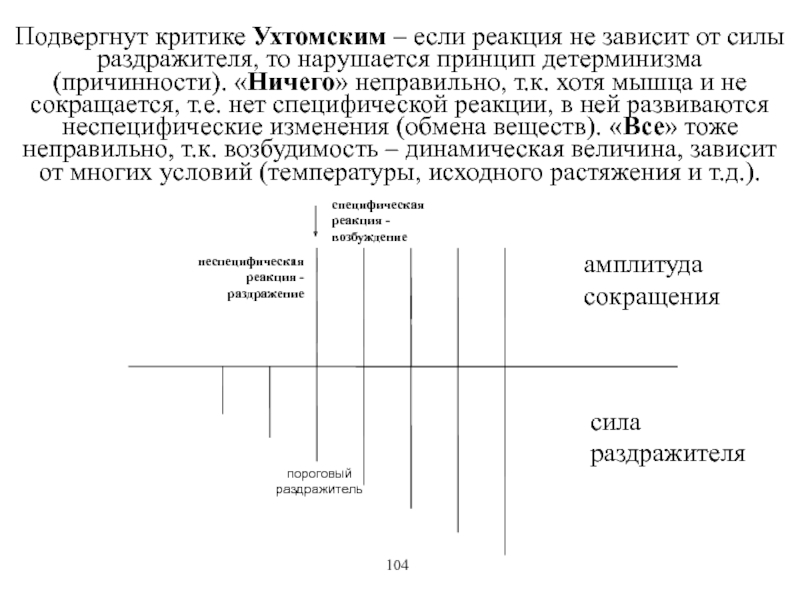

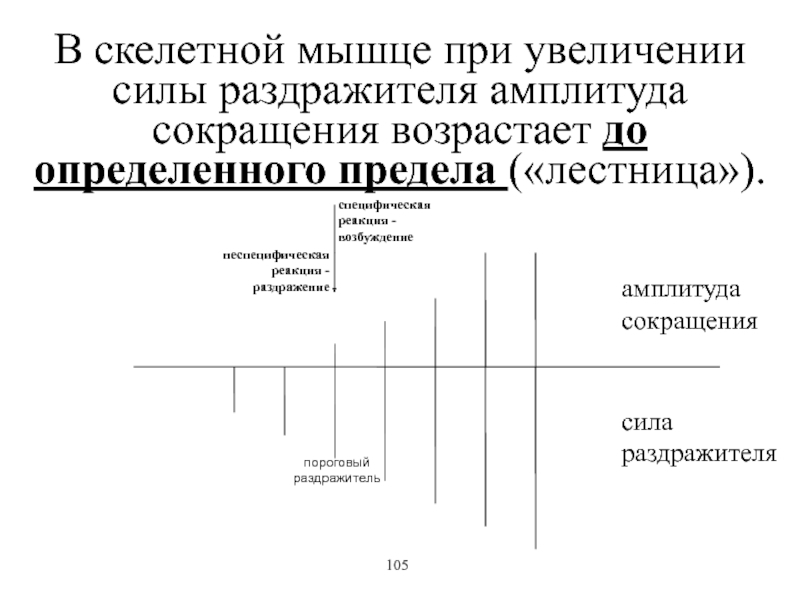

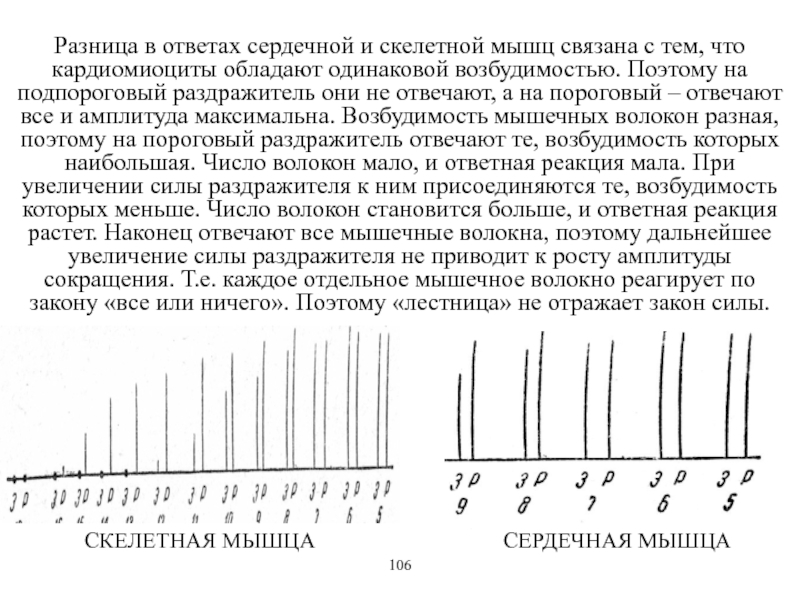

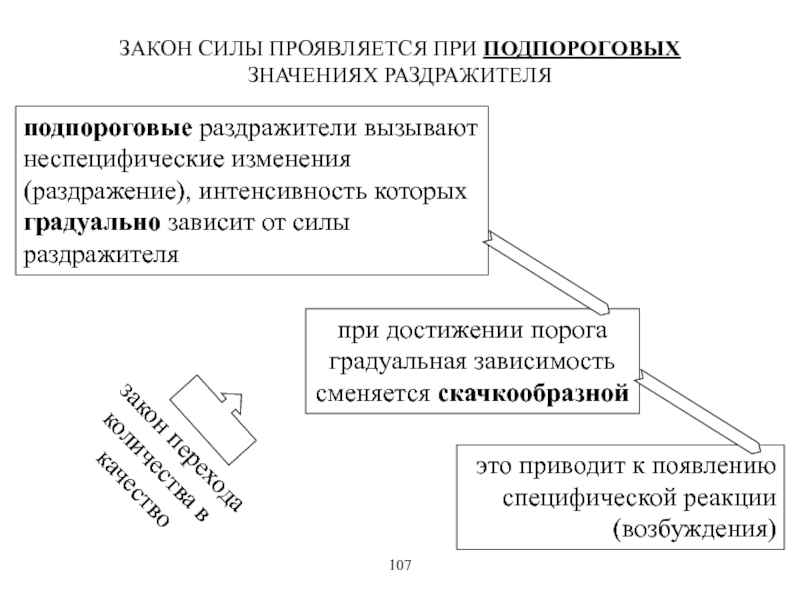

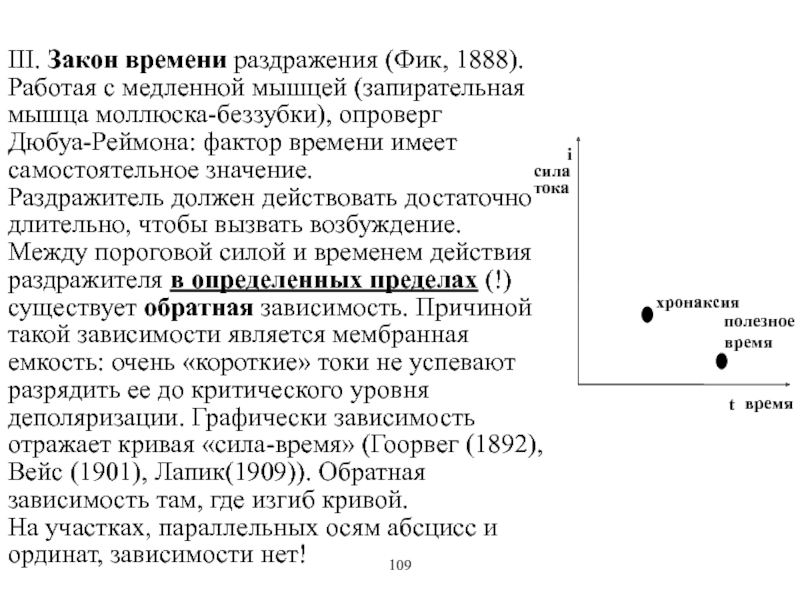

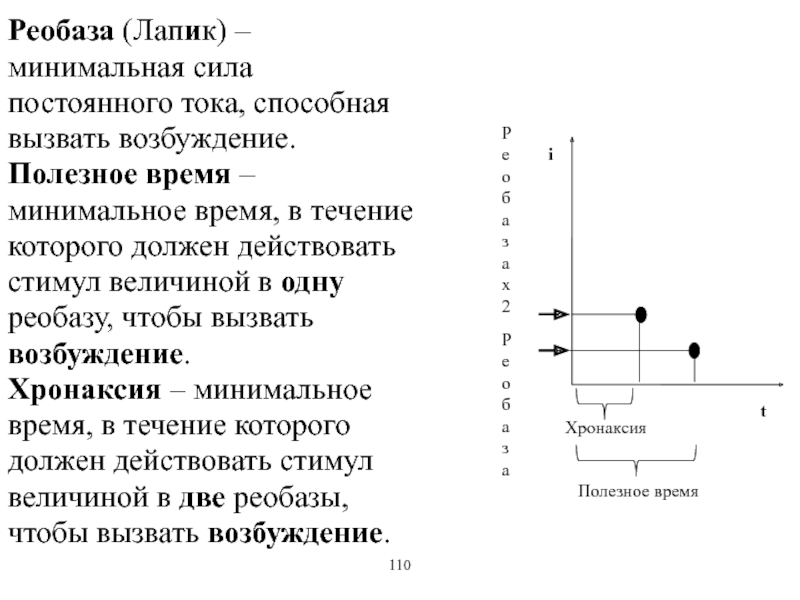

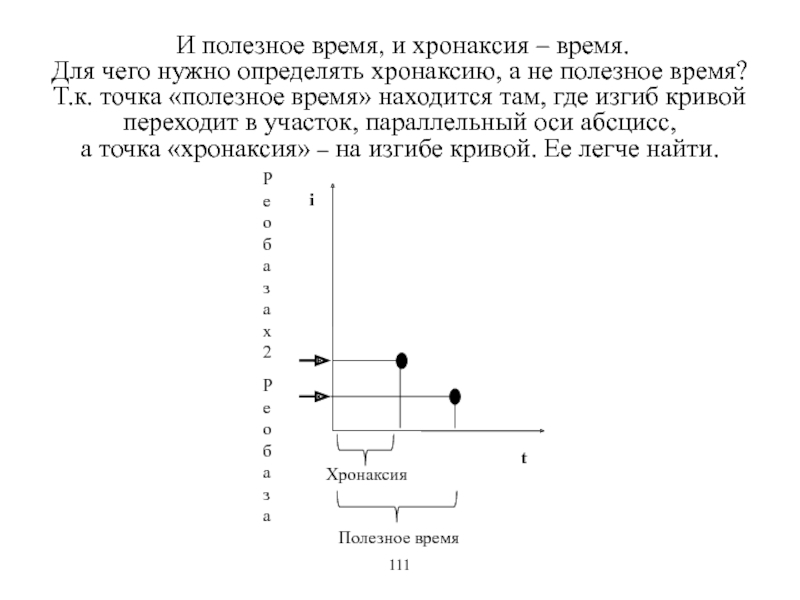

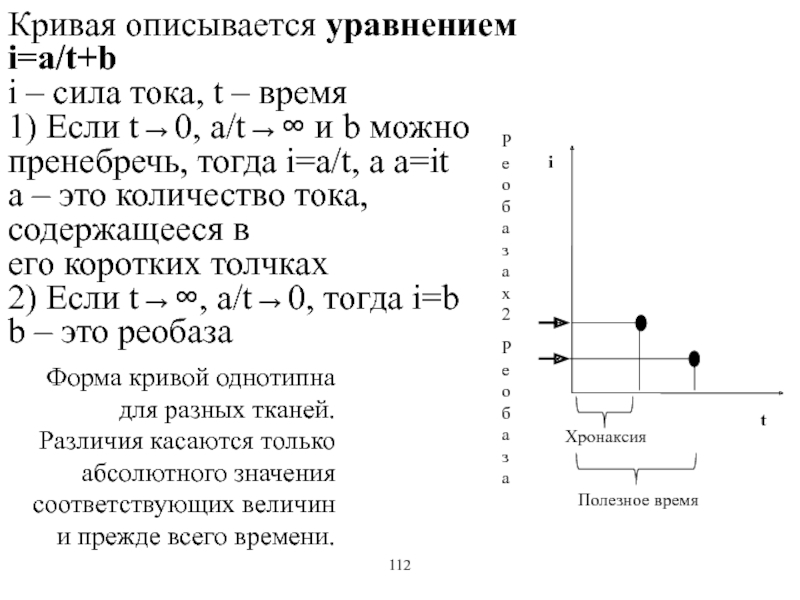

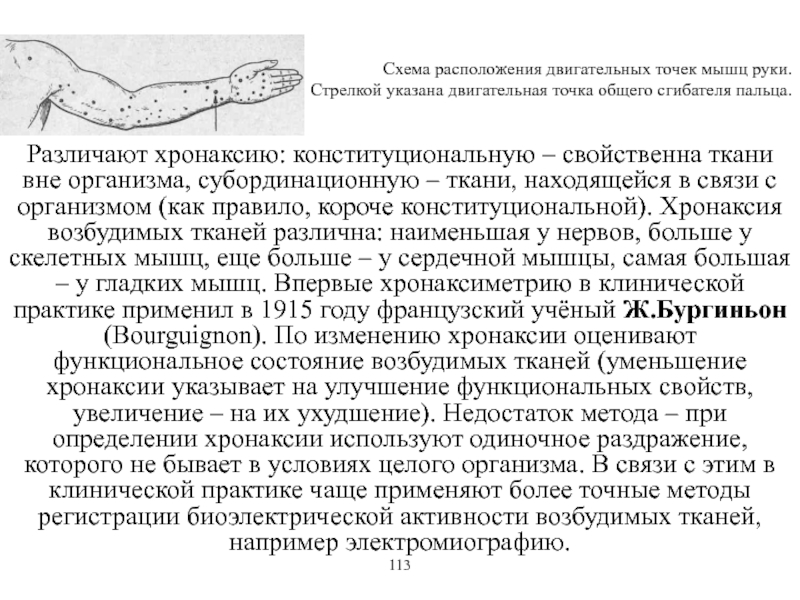

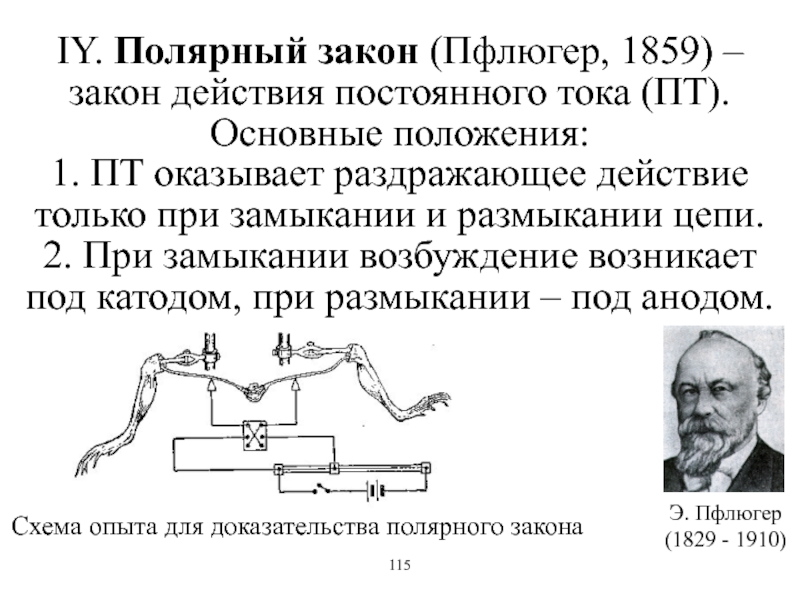

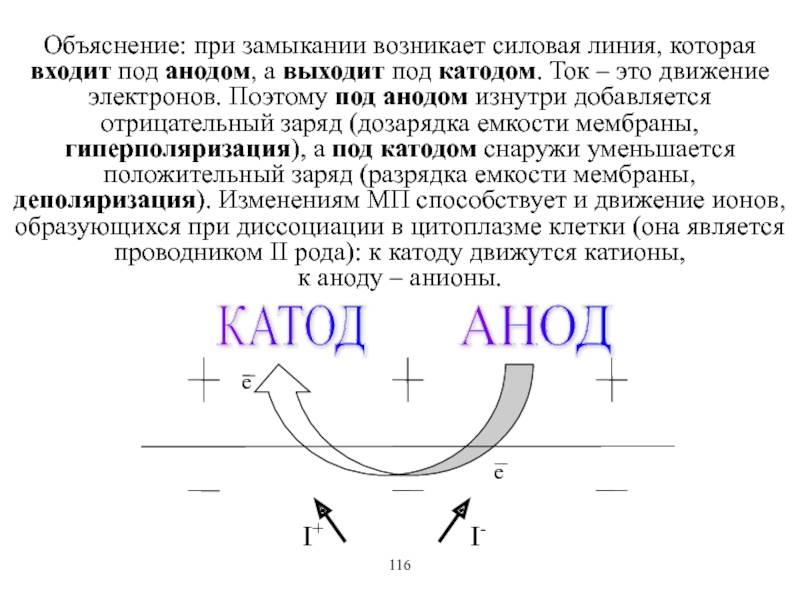

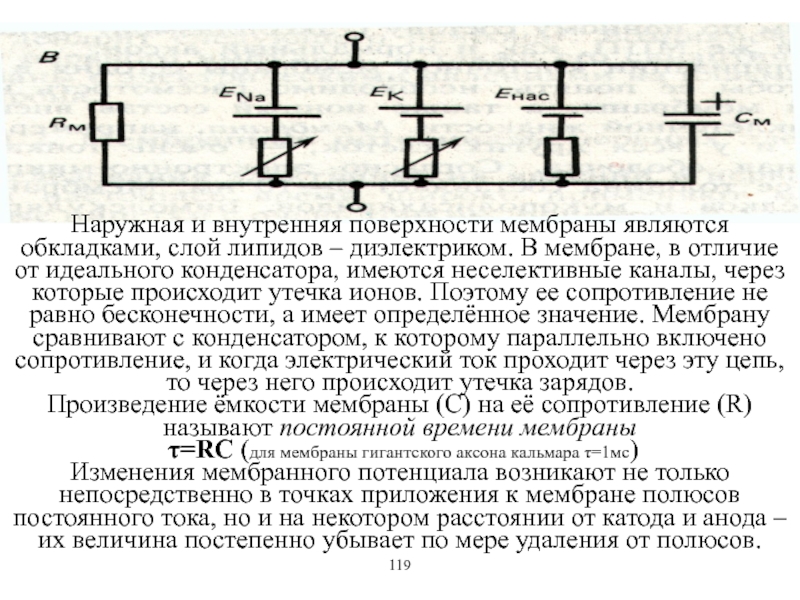

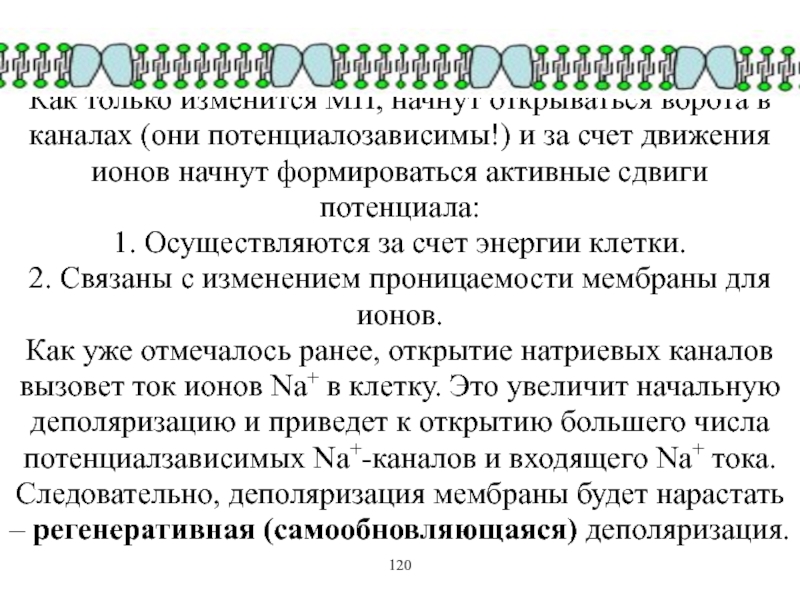

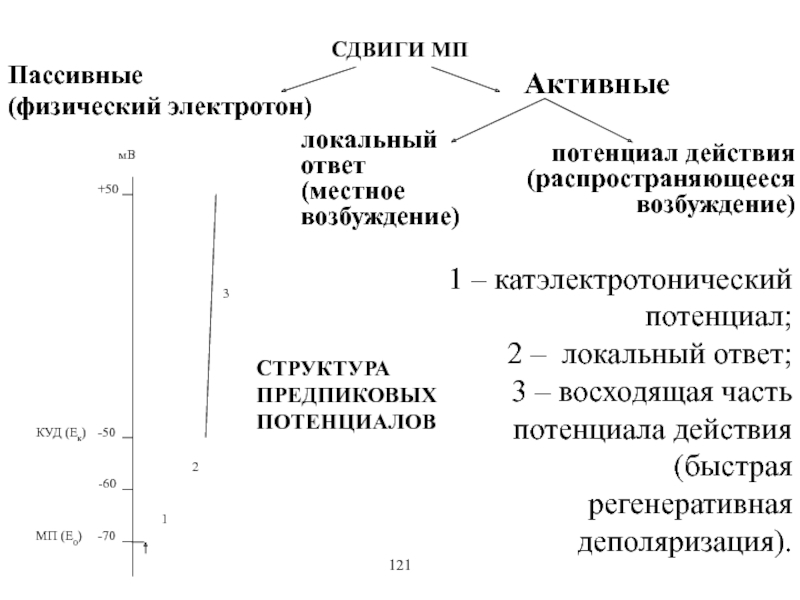

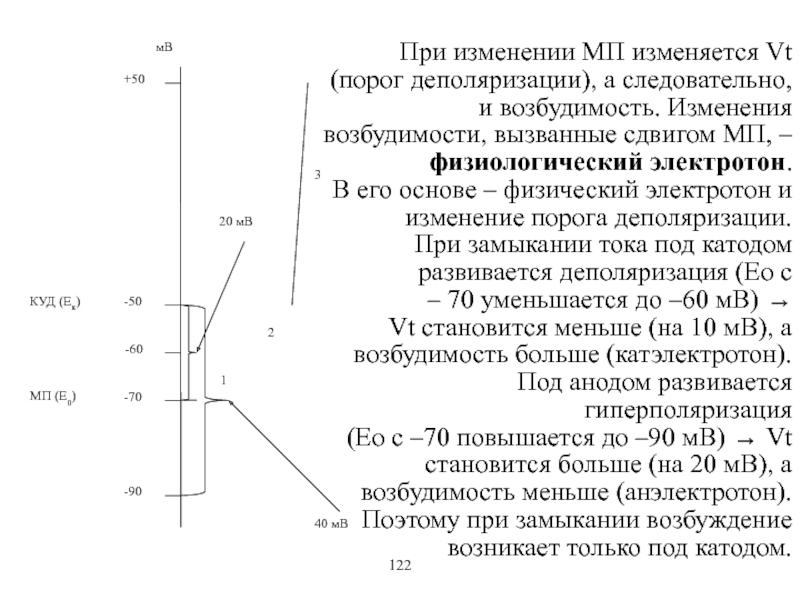

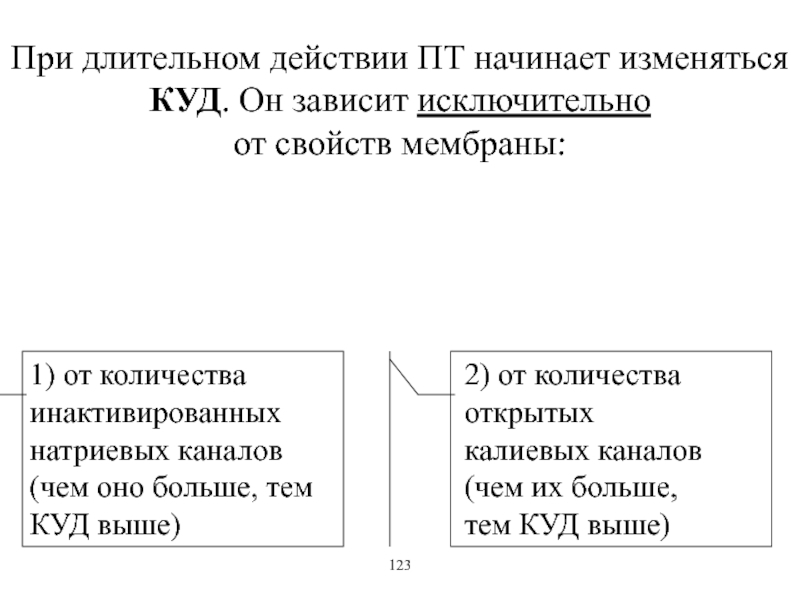

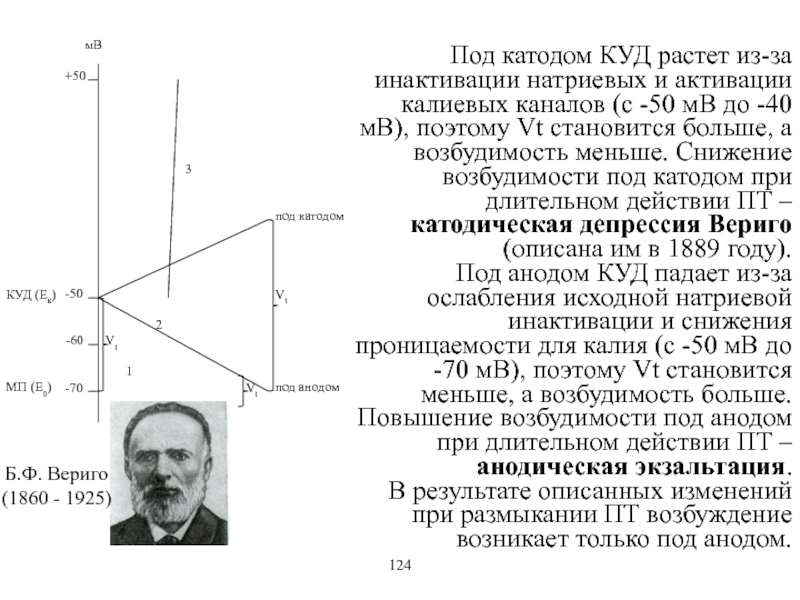

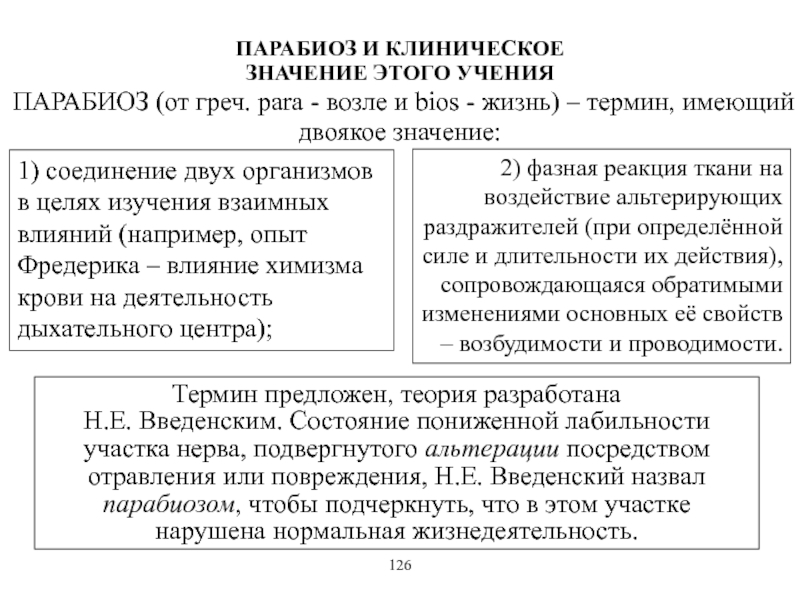

силы. Закон все или ничего. Аккомодация тканей. Закон Дюбуа-Реймона. Соотношение между силой и временем раздражения. Хронаксиметрия и ее клиническое значение. Действие постоянного тока. Электротон. Катодическая депрессия. Лабильность. Парабиоз (Н.Е.Введенский) и клиническое значение этого учения. Гиперполяризация и устойчивая деполяризация как основа для возникновения тормозного процесса.102

![3 лекция.ppt Введенский Николай Евгеньевич [1852, с. Кочково Вологодской губернии – 1922, там Введенский Николай Евгеньевич [1852, с. Кочково Вологодской губернии – 1922, там же], русский физиолог. Ученик И.М. Сеченова.](/img/thumbs/2c34e94ec617f266e834352f31f4433a-800x.jpg)