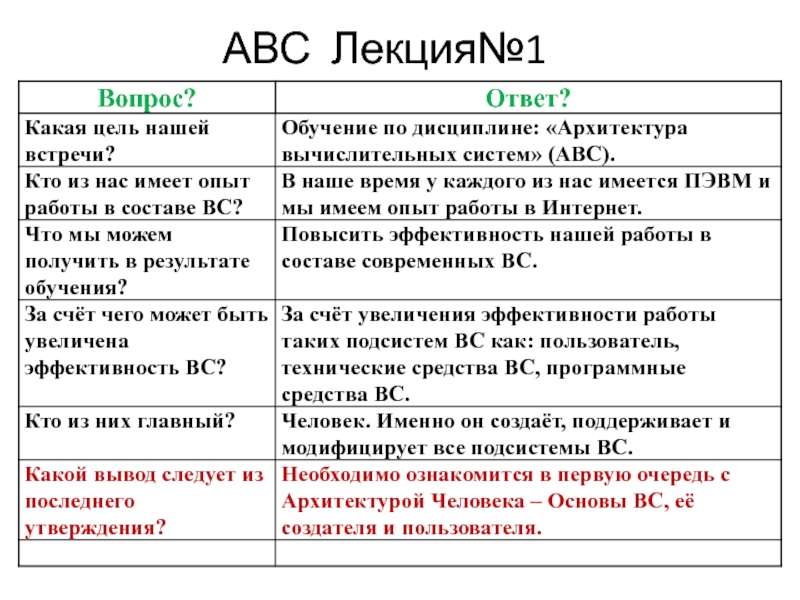

Разделы презентаций

- Разное

- Английский язык

- Астрономия

- Алгебра

- Биология

- География

- Геометрия

- Детские презентации

- Информатика

- История

- Литература

- Математика

- Медицина

- Менеджмент

- Музыка

- МХК

- Немецкий язык

- ОБЖ

- Обществознание

- Окружающий мир

- Педагогика

- Русский язык

- Технология

- Физика

- Философия

- Химия

- Шаблоны, картинки для презентаций

- Экология

- Экономика

- Юриспруденция

Земля

Содержание

- 1. Земля

- 2. Пифагор - V в. до н.э., Аристотель

- 3. Земля сжата не только на полюсах, но

- 4. Направление силы тяжести к поверхности геоида всюду

- 5. В России в настоящее время принимается эллипсоид

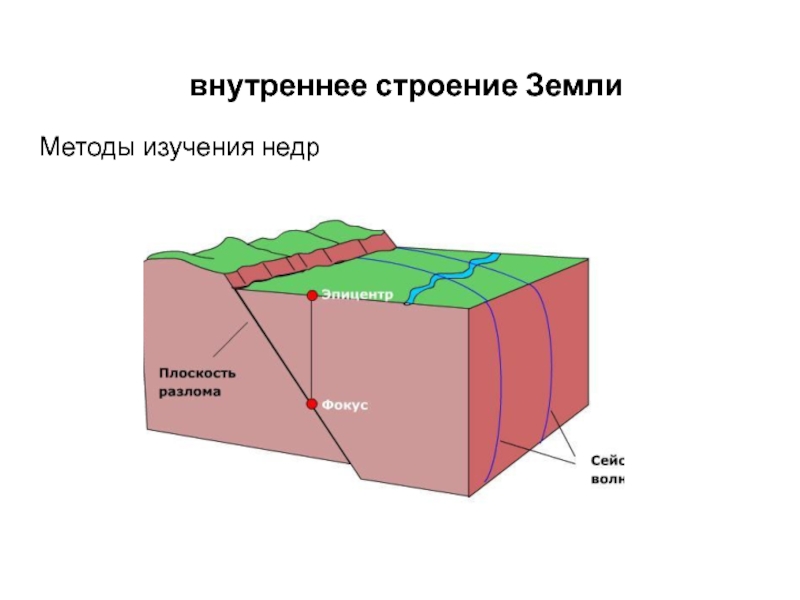

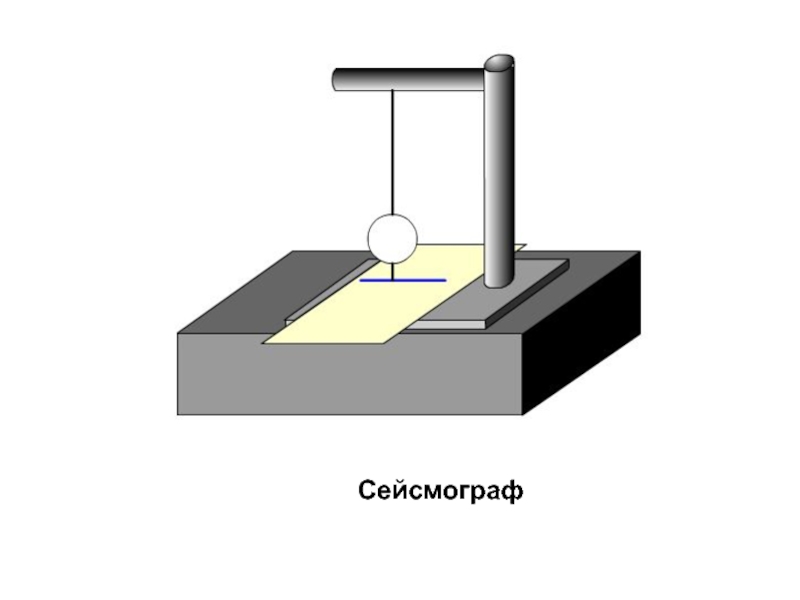

- 6. внутреннее строение ЗемлиМетоды изучения недр

- 7. Слайд 7

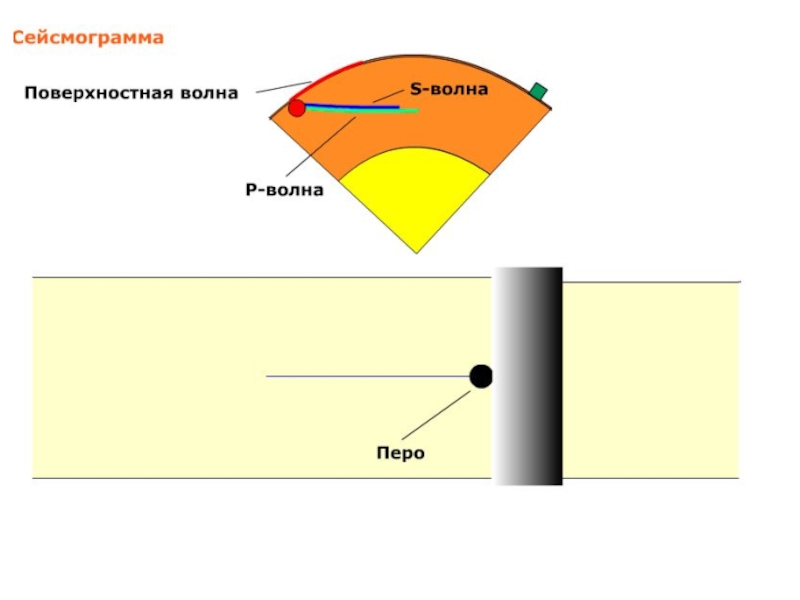

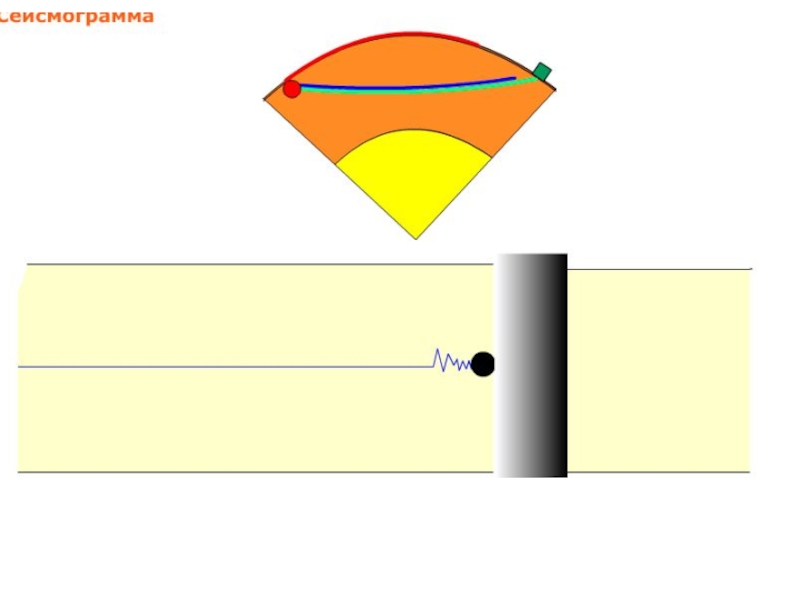

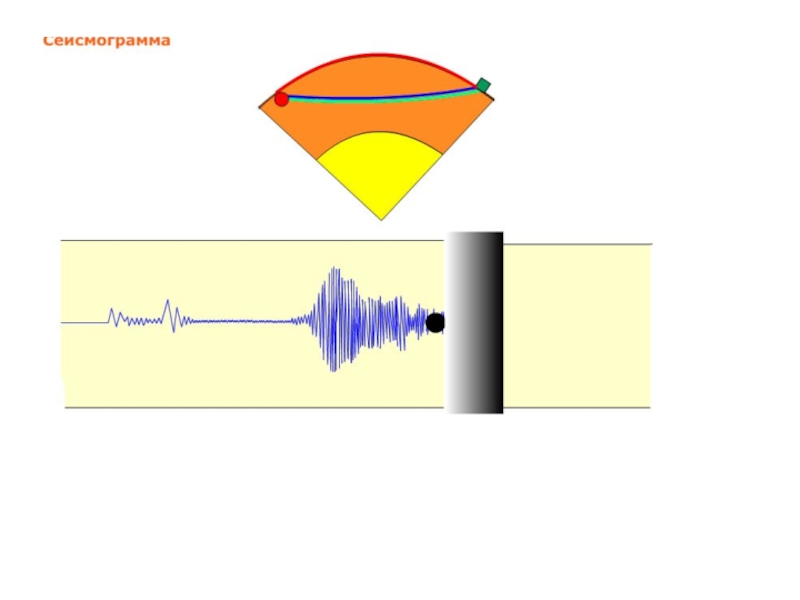

- 8. Р-волны - колебания частиц происходят в направлении

- 9. Слайд 9

- 10. L-волны распространяются вдоль поверхности Земли. Скорость немного

- 11. Слайд 11

- 12. Слайд 12

- 13. Слайд 13

- 14. Слайд 14

- 15. Если бы Земля была однородной, с постоянной

- 16. Теневая зона S-волн показывает, что ядро жидкое

- 17. Слайд 17

- 18. 1. Земная кора2. Мантия Земли, до глубин

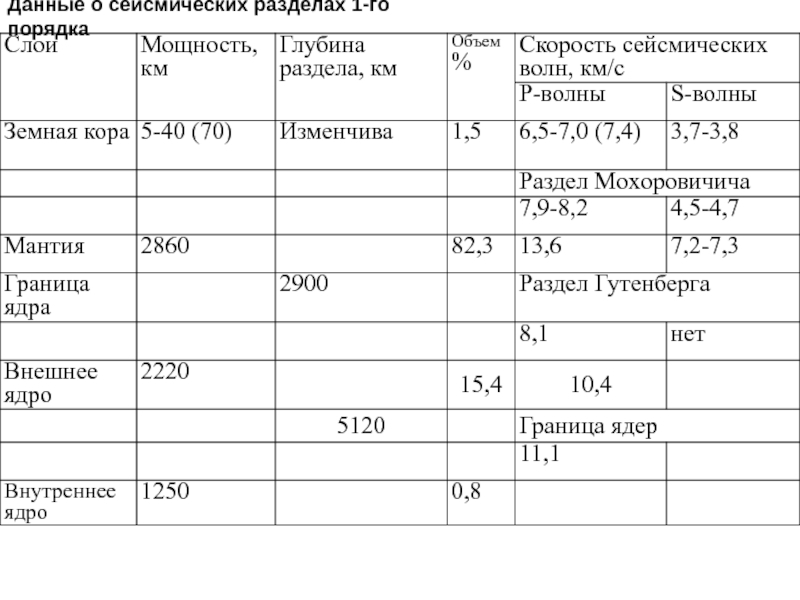

- 19. Данные о сейсмических разделах 1-го порядка

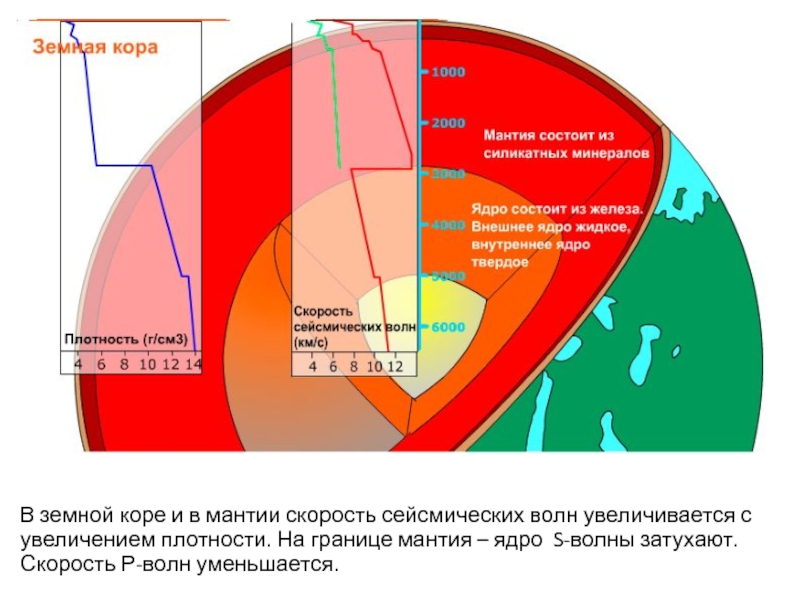

- 20. В земной коре и в мантии скорость

- 21. Средняя плотность Земли составляет 5,52 г/см3. В

- 22. Тепловой режим Земли излучение Солнца внутренние источники.

- 23. Источники тепла внутри Земли Радиогенное тепло -

- 24. Температура в градусах Цельсия на единицу глубины

- 25. Следовательно, на глубине 100 км должна была

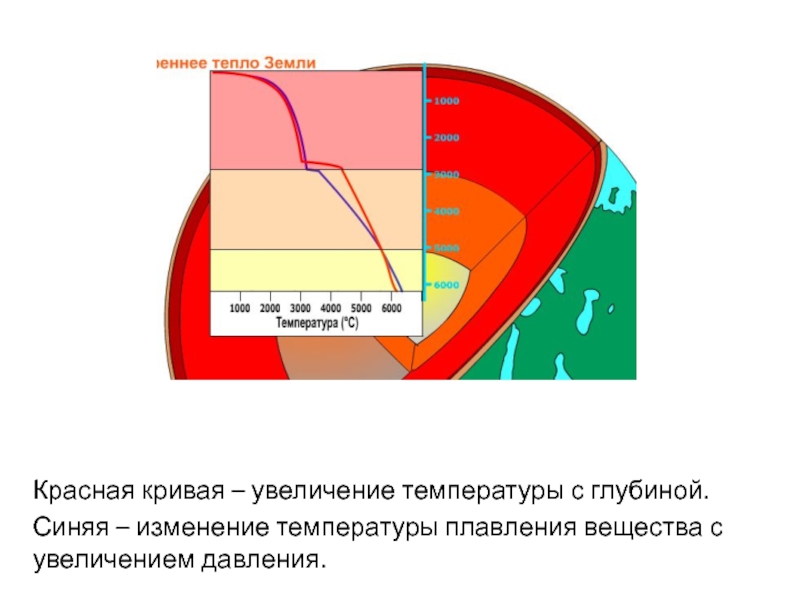

- 26. Красная кривая – увеличение температуры с глубиной. Синяя – изменение температуры плавления вещества с увеличением давления.

- 27. Кривая в значительной мере гипотетична.Более или менее

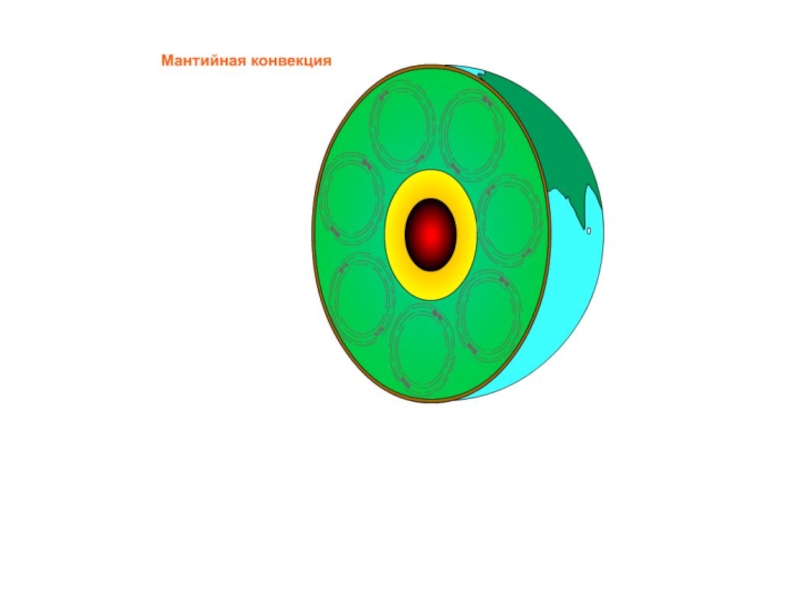

- 28. Тепловая конвекция. Нагретое вещество поднимается вверх и

- 29. Слайд 29

- 30. Магнетизм. Земля действует как гигантский магнит с силовым полем вокруг нее.

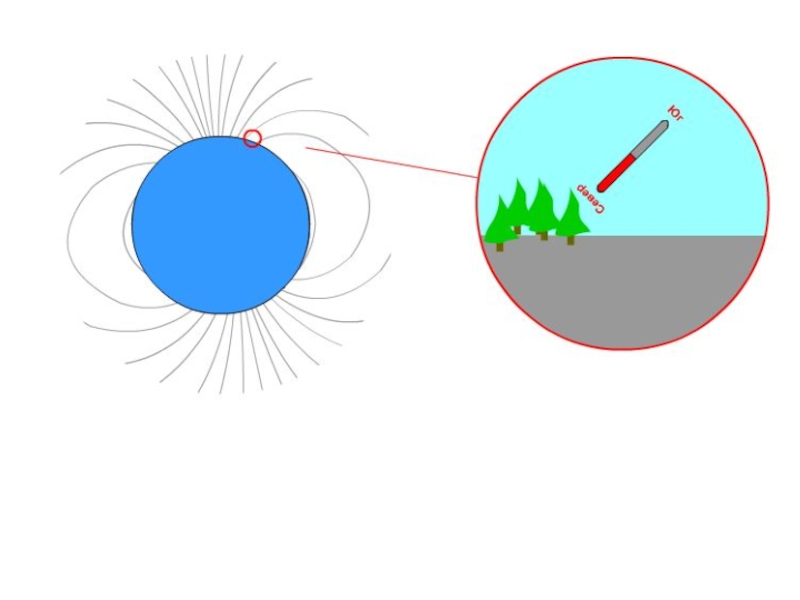

- 31. Геомагнитное поле дипольное магнитные полюсы Земли не

- 32. Слайд 32

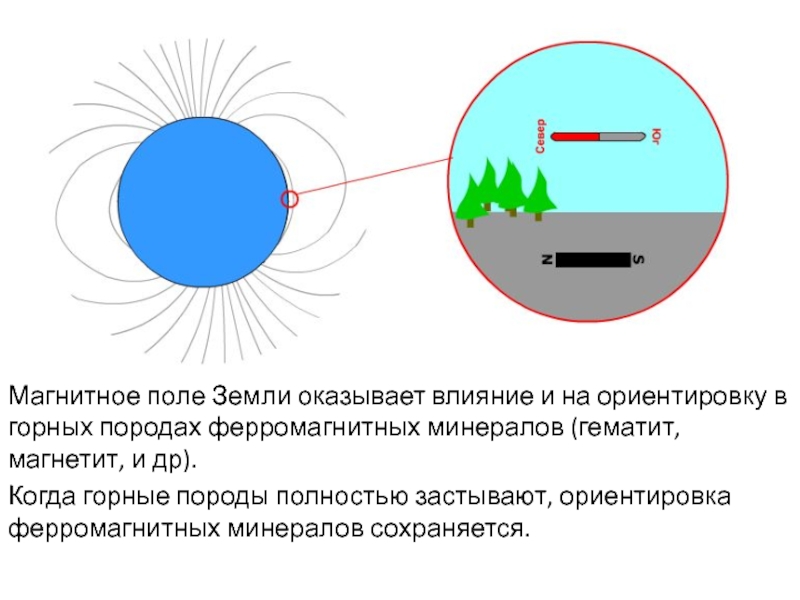

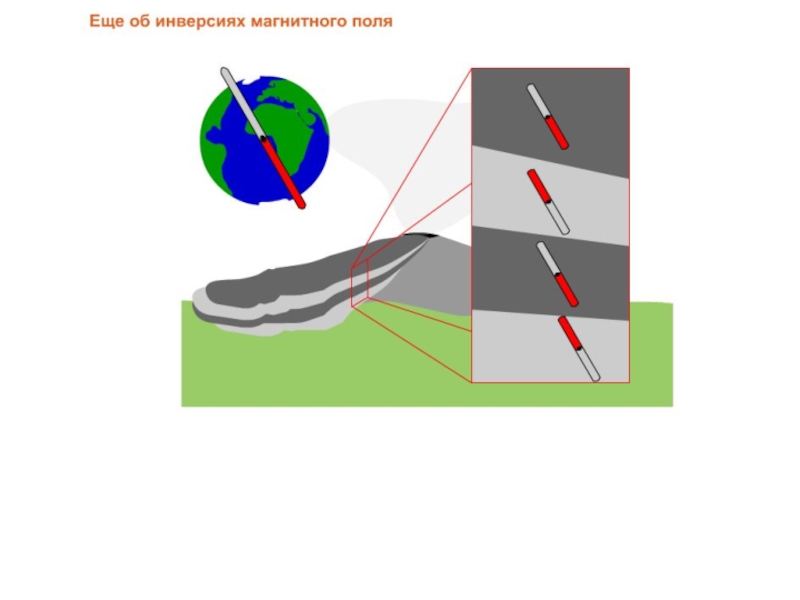

- 33. Магнитное поле Земли оказывает влияние и на

- 34. Определенная ориентировка ферромагнитных минералов происходит и в осадочных породах.

- 35. Слайд 35

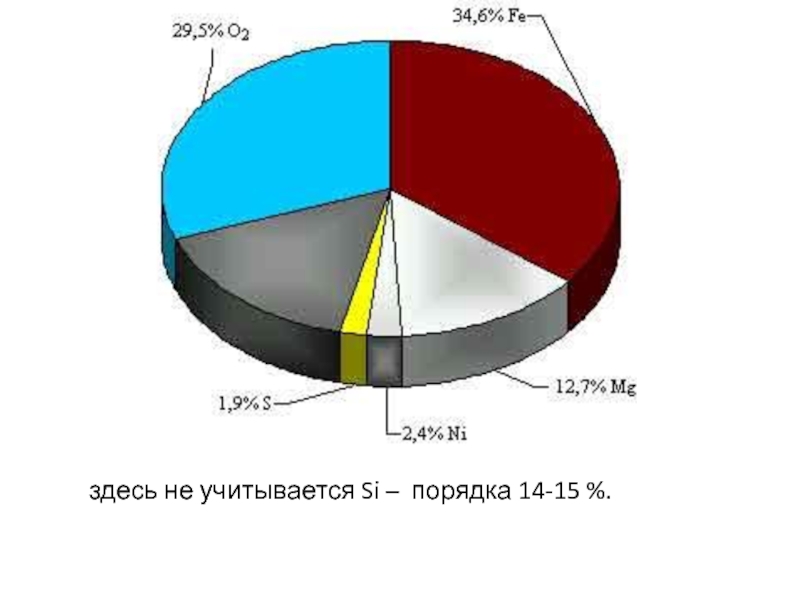

- 36. Средний химический состав Земли. Привлекаются данные о

- 37. здесь не учитывается Si – порядка 14-15 %.

- 38. СОСТАВ И СОСТОЯНИЕ ВЕЩЕСТВА МАНТИИ И ЯДРА

- 39. Более или менее достоверные данные, хотя и

- 40. Состояние вещества в слое В верхней мантии.

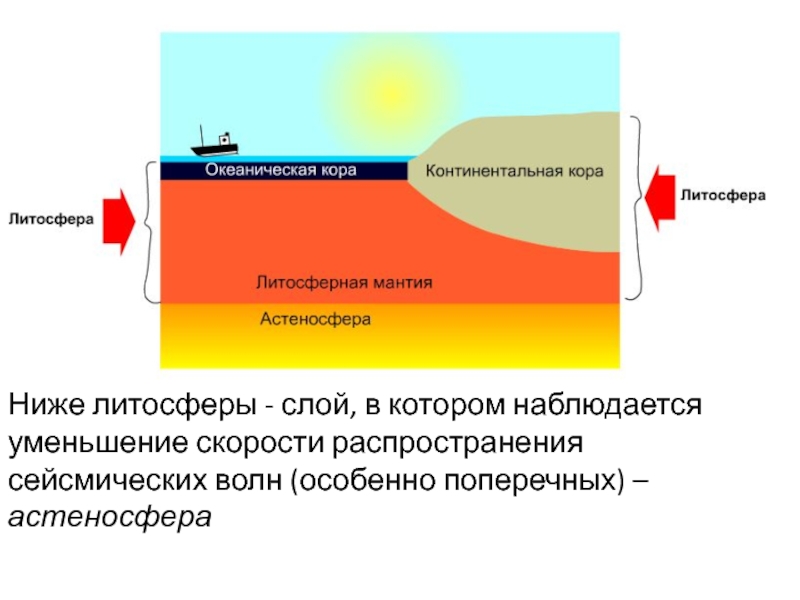

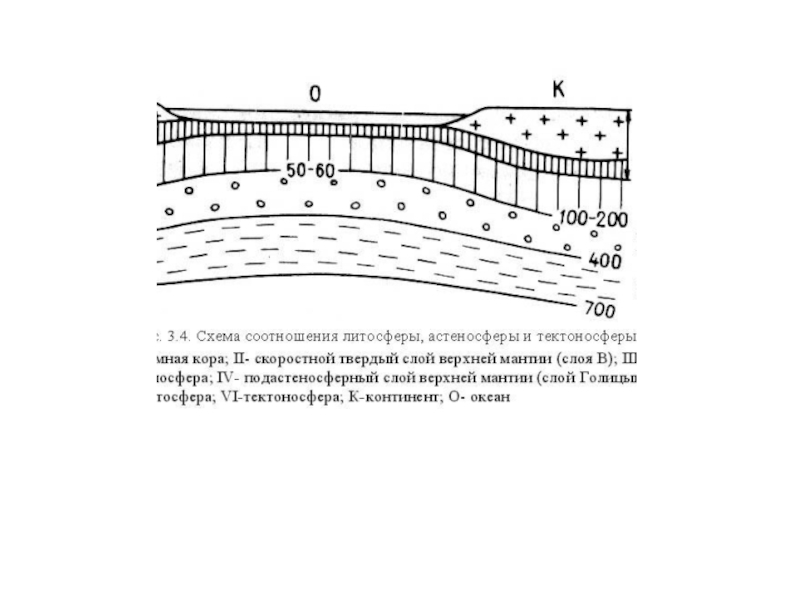

- 41. Ниже литосферы - слой, в котором наблюдается уменьшение скорости распространения сейсмических волн (особенно поперечных) – астеносфера

- 42. Слайд 42

- 43. С чем связано снижение скорости сейсмических волн

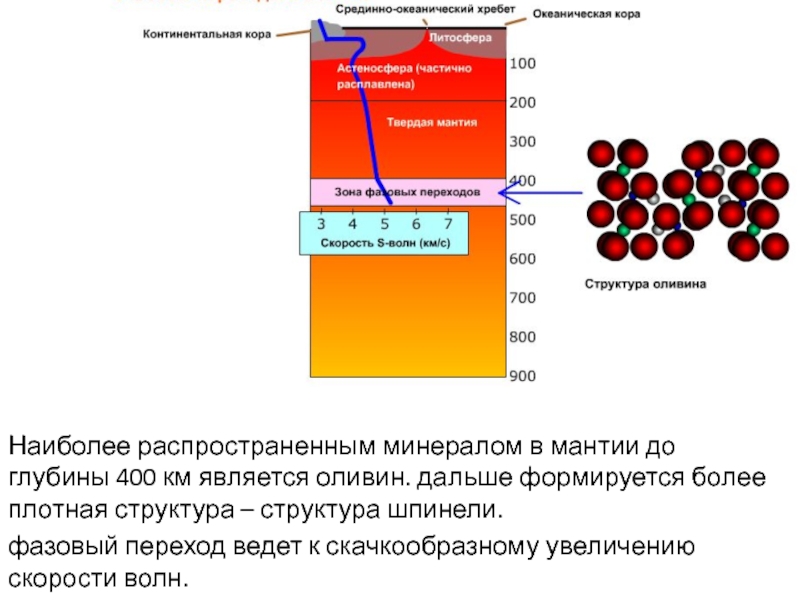

- 44. Наиболее распространенным минералом в мантии до глубины

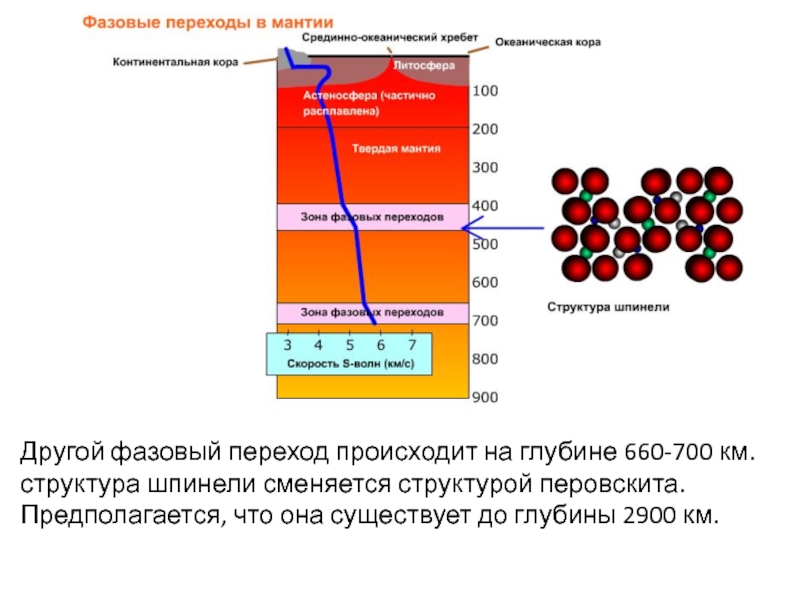

- 45. Другой фазовый переход происходит на глубине 660-700

- 46. Ядро Земли. падение скорости P-волн с 13,6

- 47. Земная кора

- 48. Имеется 2 главных элемента рельефа – континенты

- 49. Слайд 49

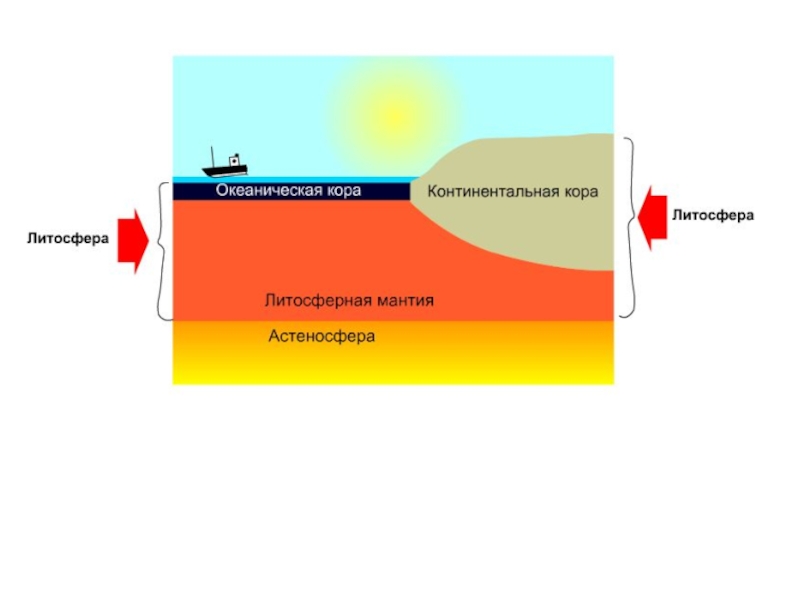

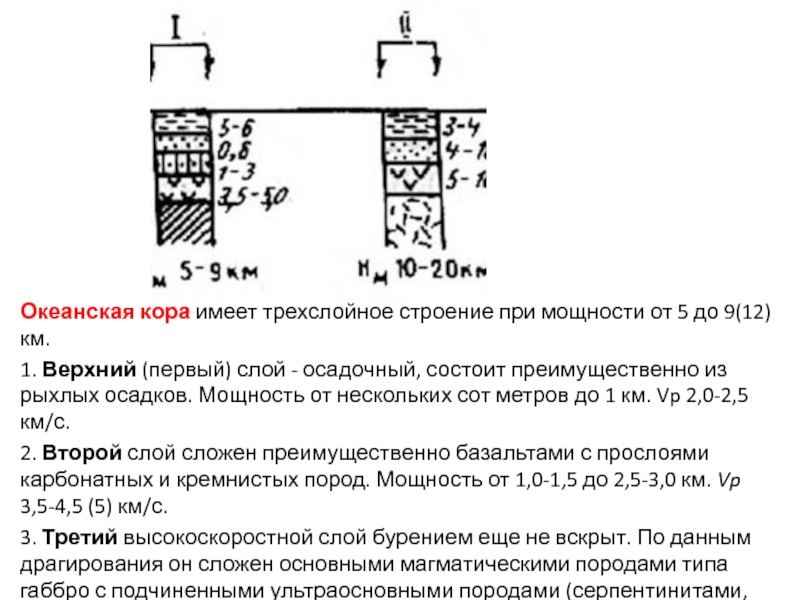

- 50. Схема строения различных типов земной корыI- океанская

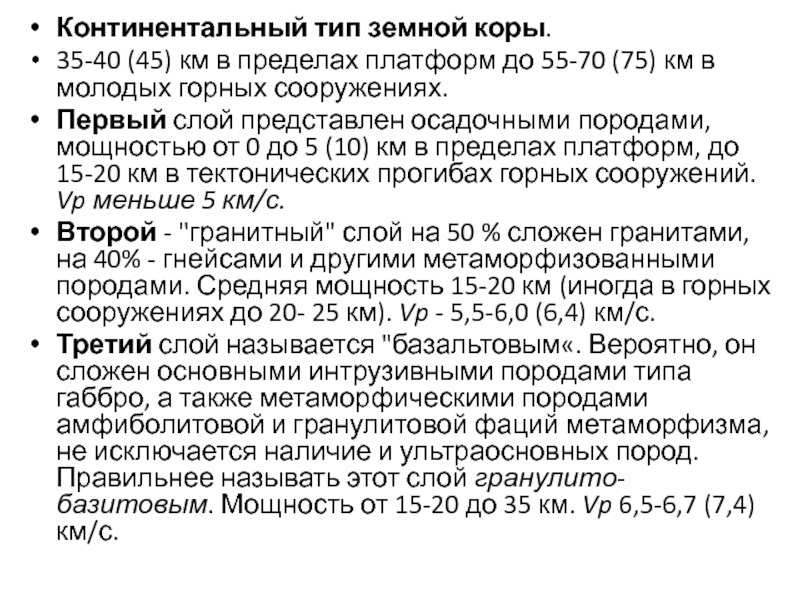

- 51. Континентальный тип земной коры. 35-40 (45) км

- 52. Раздел Конрада. Данные глубинного сейсмозондирования показали, что эта граница фиксируется лишь в отдельных местах.

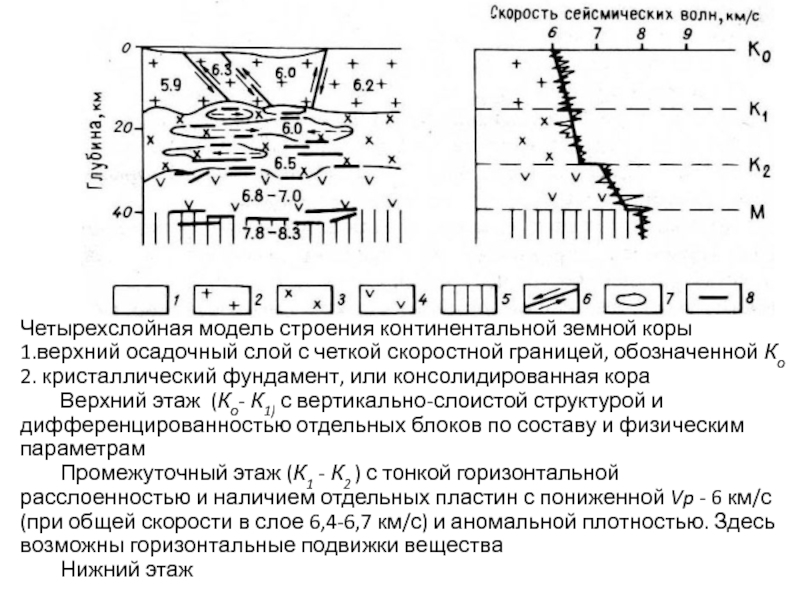

- 53. Четырехслойная модель строения континентальной земной коры1.верхний осадочный

- 54. Океанская кора имеет трехслойное строение при мощности

- 55. Субконтинентальный типпо строению аналогичен континентальному, но стал

- 56. Субокеанский тип приурочен к котловинным частям окраинных

- 57. ВНЕШНИЕ ОБОЛОЧКИ

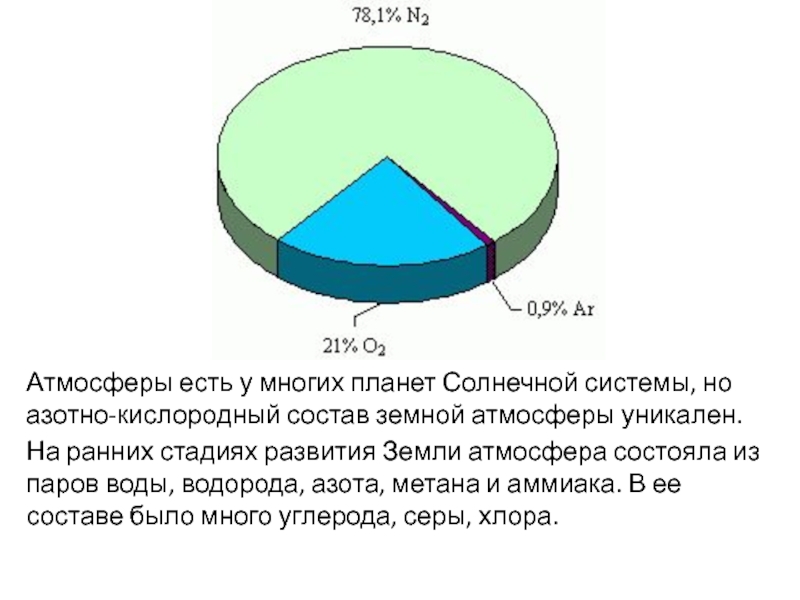

- 58. Атмосферы есть у многих планет Солнечной системы,

- 59. компоненты атмосферыводяной пар.Твердые частицы. биологическая пыль.Космическая пыль.

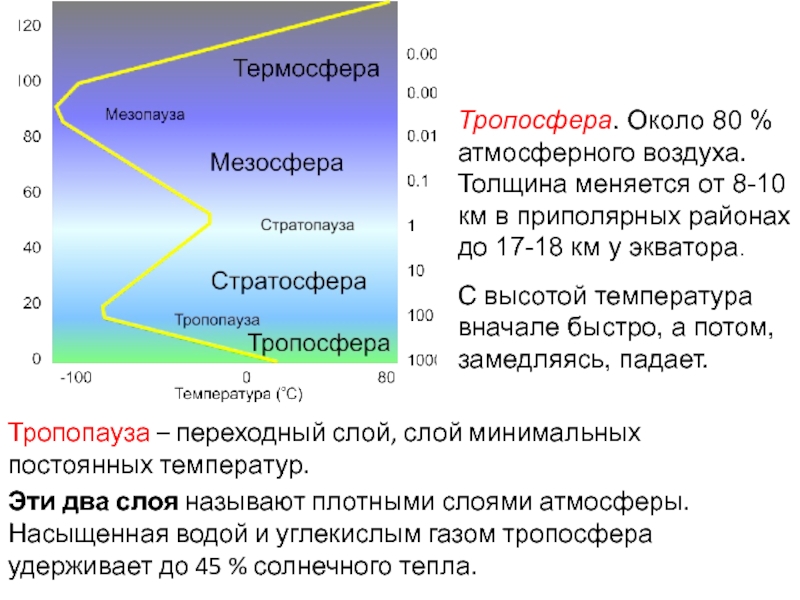

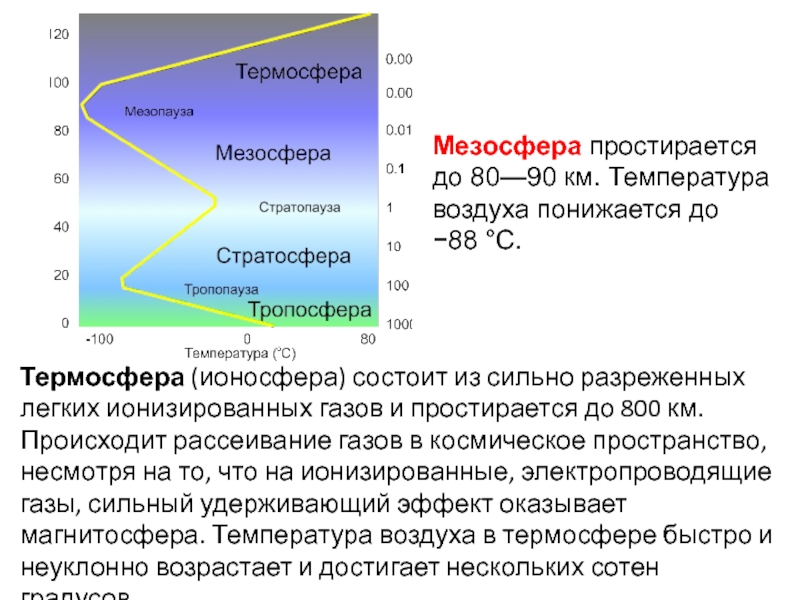

- 60. Тропопауза – переходный слой, слой минимальных постоянных

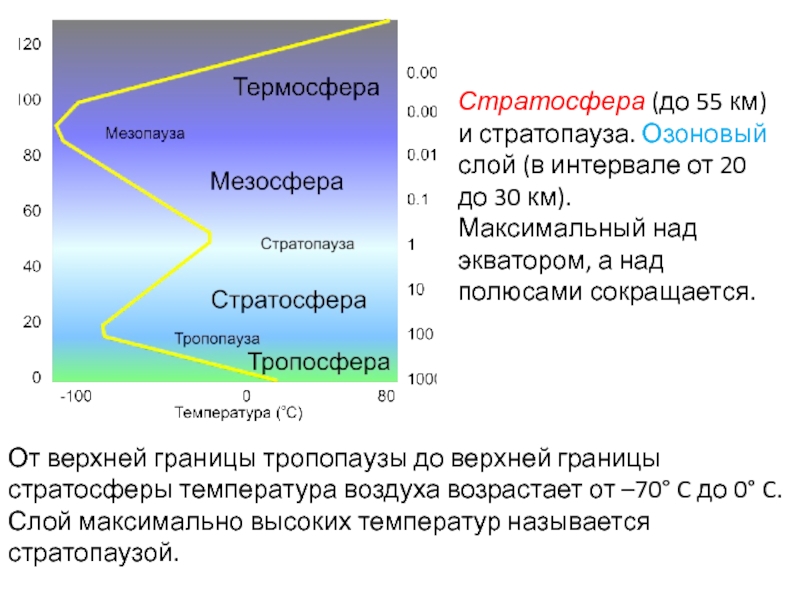

- 61. От верхней границы тропопаузы до верхней границы

- 62. Термосфера (ионосфера) состоит из сильно разреженных легких

- 63. Гидросфера Вода в Мировом океане (почти 94 %),

- 64. Биосфера охватывает тропосферу, гидросферу и верхнюю часть

- 65. Скачать презентанцию

Слайды и текст этой презентации

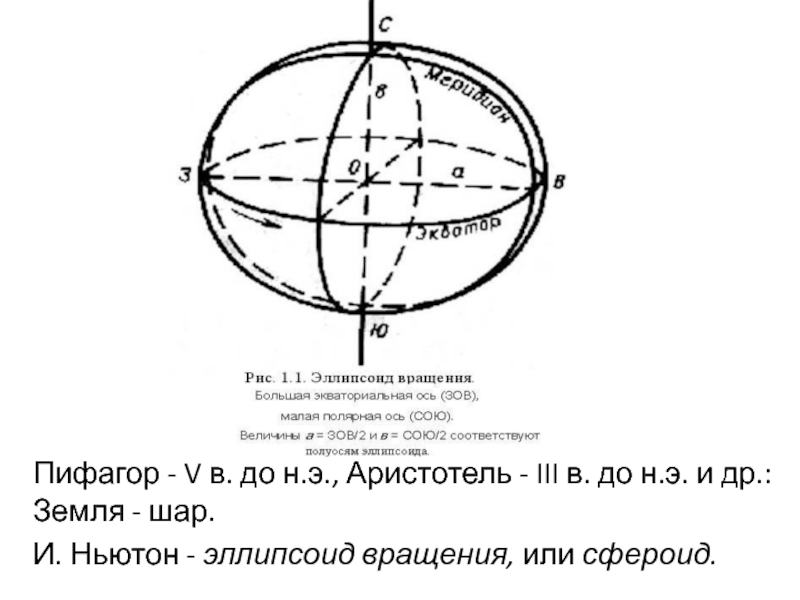

Слайд 2Пифагор - V в. до н.э., Аристотель - III в.

до н.э. и др.: Земля - шар.

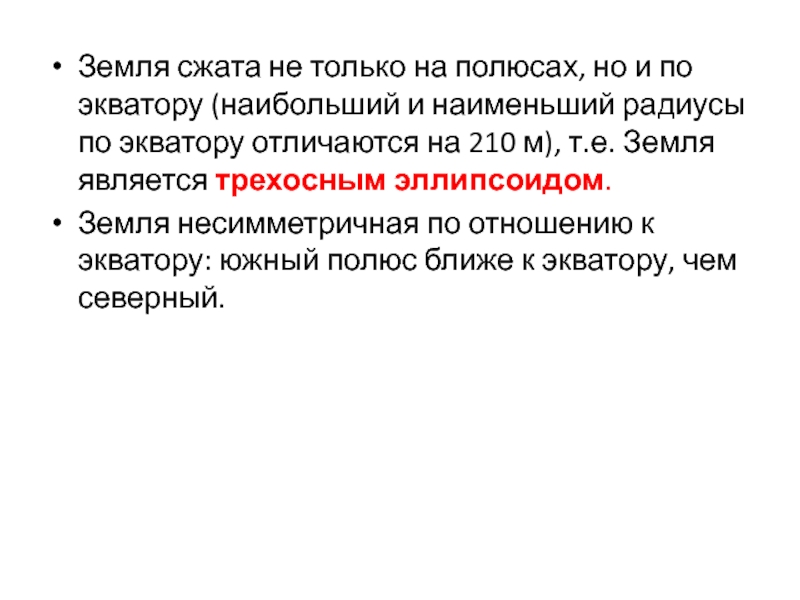

вращения, или сфероид.Слайд 3Земля сжата не только на полюсах, но и по экватору

(наибольший и наименьший радиусы по экватору отличаются на 210 м),

т.е. Земля является трехосным эллипсоидом.Земля несимметричная по отношению к экватору: южный полюс ближе к экватору, чем северный.

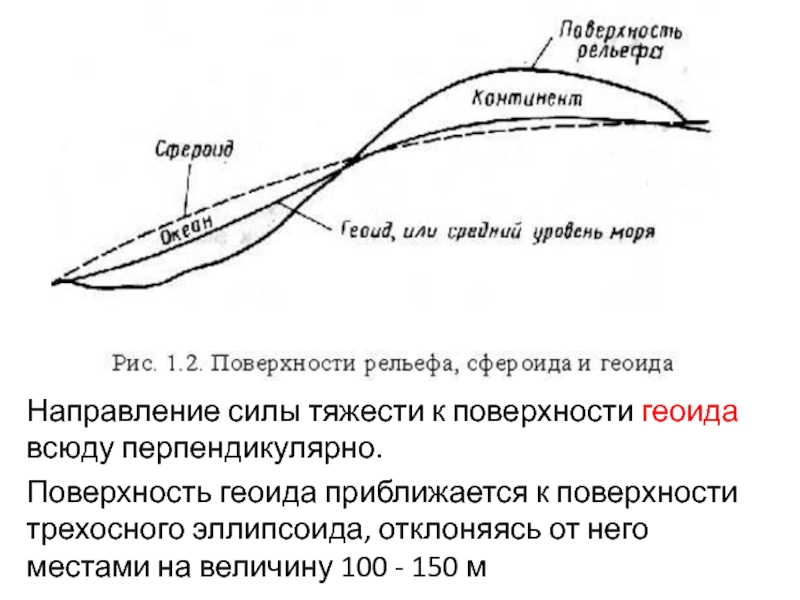

Слайд 4Направление силы тяжести к поверхности геоида всюду перпендикулярно.

Поверхность геоида

приближается к поверхности трехосного эллипсоида, отклоняясь от него местами на

величину 100 - 150 мСлайд 5В России в настоящее время принимается

эллипсоид Ф. Н. Красовского.

экваториальный радиус 6378,245 км,

полярный радиус - 6356,863 км,

полярное

сжатие- 1/298,25. Объем Земли составляет 1,083 • 1012 км3,

а масса - 6 • 1027 г.

Ускорение силы тяжести на полюсе 983 см/с2, на экваторе 978 см/с2.

Площадь поверхности Земли около 510 млн. км2,

из которых 70,8% представляет Мировой океан и 29,2% - суша.

В распределении океанов и материков наблюдается определенная дисимметрия.

В Северном полушарии соотношение океанов и материков составляет 61 и 39%,

в Южном – 81 и 19%.

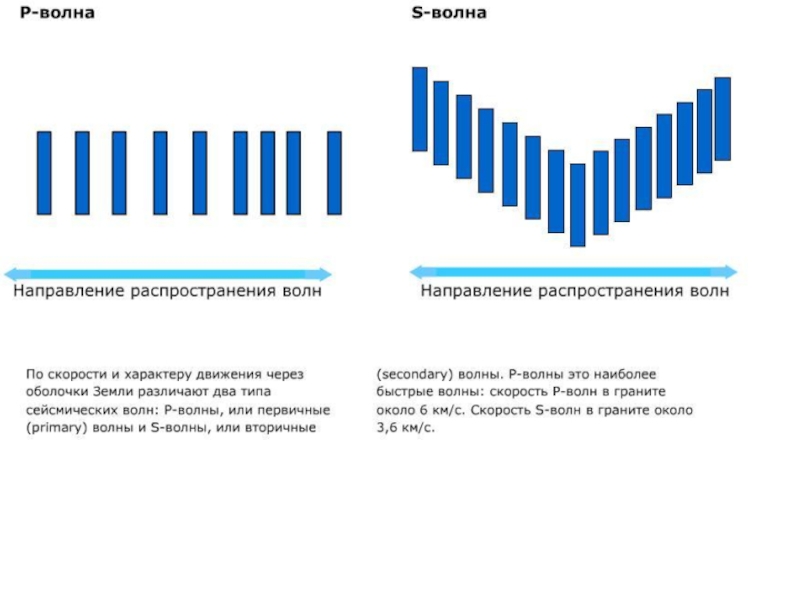

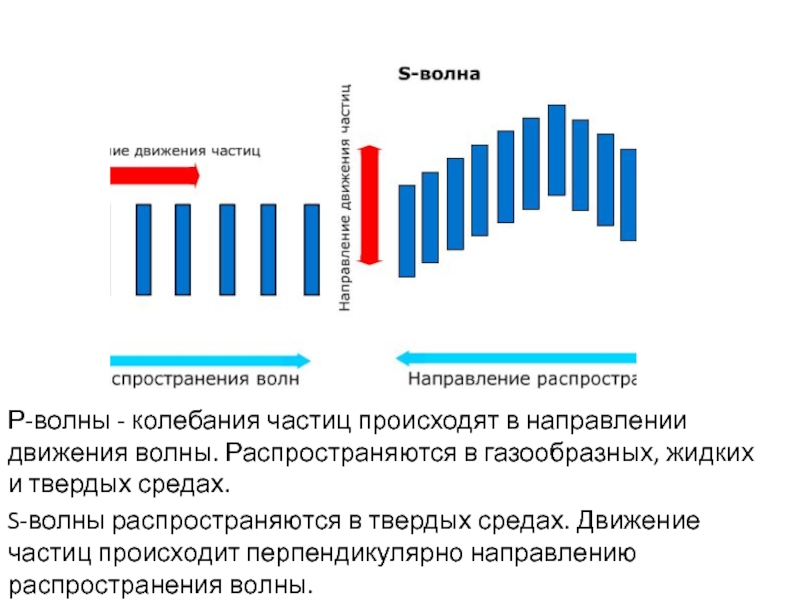

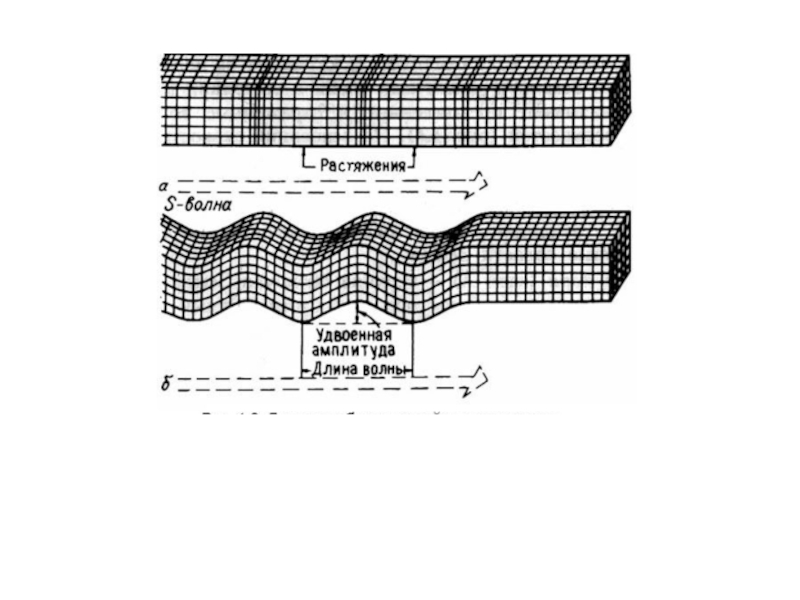

Слайд 8Р-волны - колебания частиц происходят в направлении движения волны. Распространяются

в газообразных, жидких и твердых средах.

S-волны распространяются в твердых

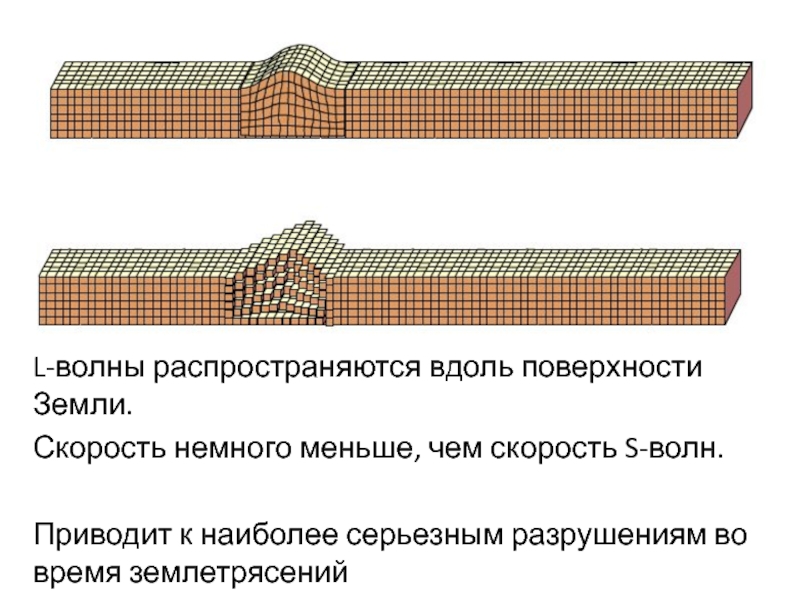

средах. Движение частиц происходит перпендикулярно направлению распространения волны.Слайд 10L-волны распространяются вдоль поверхности Земли.

Скорость немного меньше, чем скорость

S-волн.

Приводит к наиболее серьезным разрушениям во время землетрясений

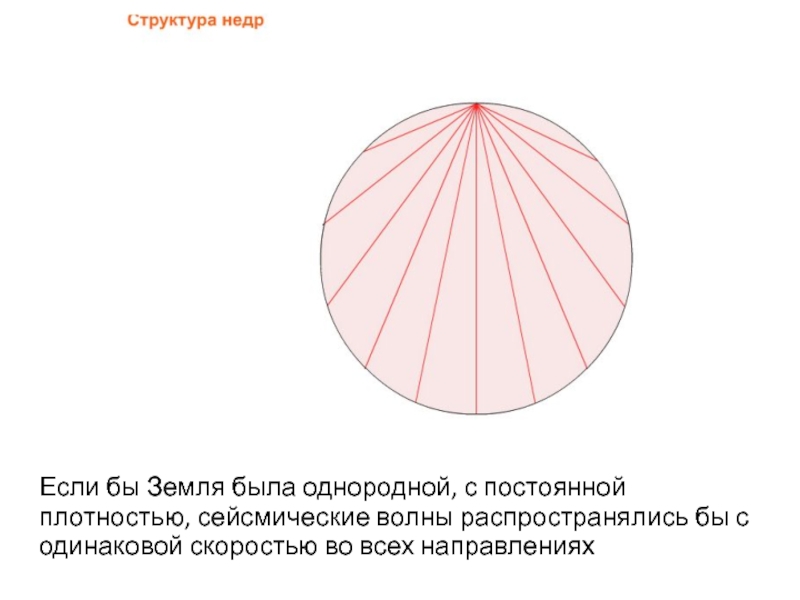

Слайд 15Если бы Земля была однородной, с постоянной плотностью, сейсмические волны

распространялись бы с одинаковой скоростью во всех направлениях

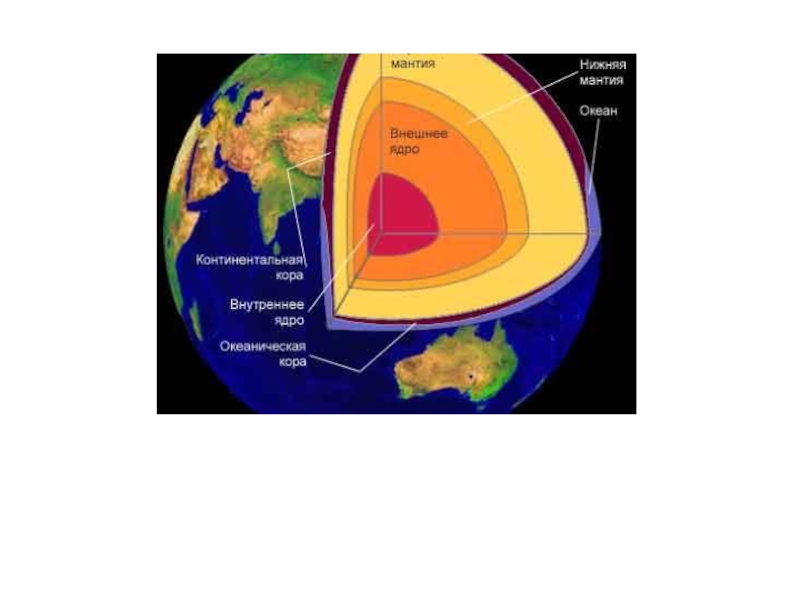

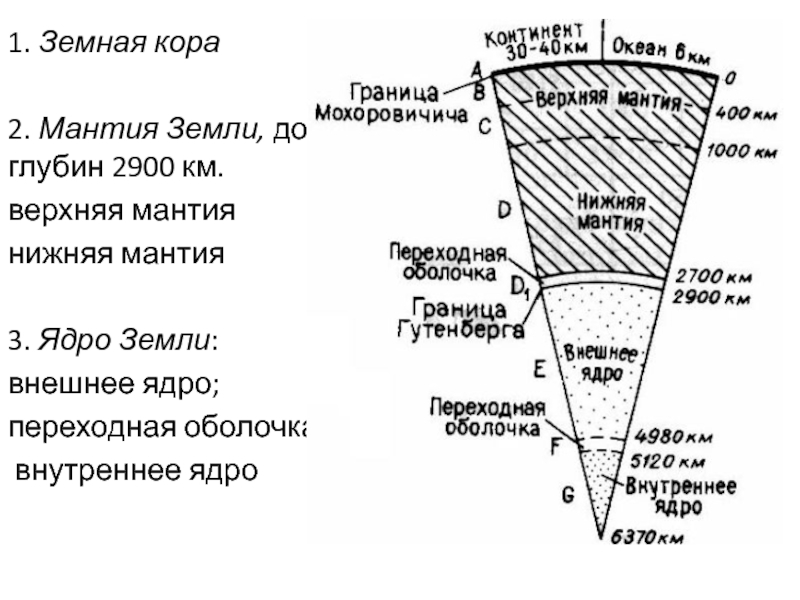

Слайд 181. Земная кора

2. Мантия Земли, до глубин 2900 км.

верхняя

мантия

нижняя мантия

3. Ядро Земли:

внешнее ядро;

переходная оболочка

внутреннее

ядроСлайд 20В земной коре и в мантии скорость сейсмических волн увеличивается

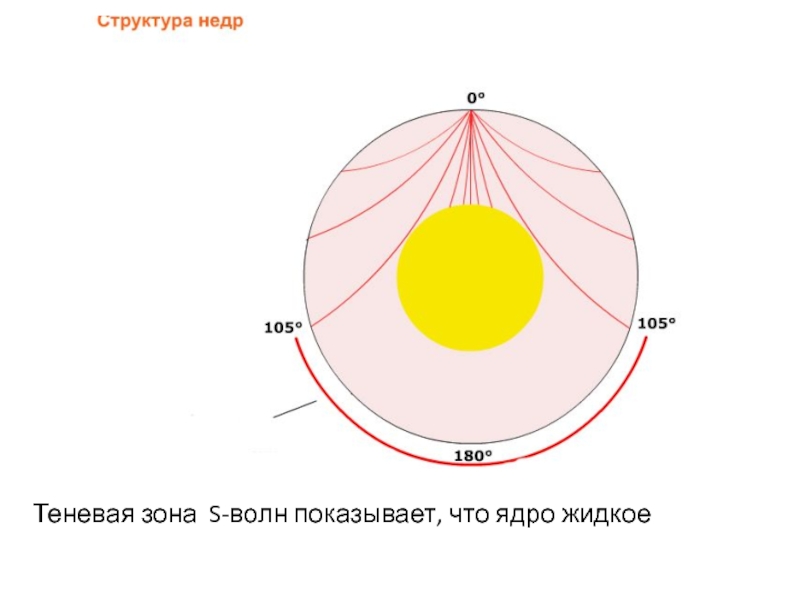

с увеличением плотности. На границе мантия – ядро S-волны затухают.

Скорость Р-волн уменьшается.Слайд 21Средняя плотность Земли составляет 5,52 г/см3. В осадочных породах земной

коры около 2,4-2,5 г/см3 , в гранитах и большинстве метаморфических

пород - 2,7-2,8 г/см3 , в основных магматических породах - 2,9-3,0 г/см 3. Средняя плотность земной коры принимается около 2,8 г/см3 .В кровле верхней мантии, плотность пород 3,3-3,4 г/см 3, у нижней границы нижней мантии (глубина 2900 км) - примерно 5,5-5,7 г/см 3, ниже верхней границы внешнего ядра - 9,7-10,0 г/см 3, затем повышается до 11,0-11,5 г/см 3, увеличиваясь во внутреннем ядре до 12,5-13,0 г/см3

Слайд 22Тепловой режим Земли

излучение Солнца

внутренние источники.

На глубине от

первых метров до 20-30 м располагается пояс постоянной температуры.

Слайд 23Источники тепла внутри Земли

Радиогенное тепло - распад радиоактивных долгоживущих

элементов 238U, 235U, 232Th, 40K, 87Rb..

Гравитационная дифференциация вещества.

Приливное

трение.Тепловой поток измеряется в - мккал/см2.с.

Слайд 24Температура в градусах Цельсия на единицу глубины называют геотермическим градиентом

геотермическая

ступень.

изменчивость теплового потока в различных структурных зонах. Пределы колебаний

отличаются более чем в 25 раз. Средний геотермический градиент около 30oС на 1 км.

Слайд 25Следовательно, на глубине 100 км должна была бы быть температура

2000 или 3000 o С.

Лава, имеет максимальную температуру 1200-1250o.

Таким образом, на глубине 100 км температура не может превышать 1300-1500oС. геотермический градиент не постоянный, меняется с глубиной.

Слайд 26Красная кривая – увеличение температуры с глубиной.

Синяя – изменение

температуры плавления вещества с увеличением давления.

Слайд 27Кривая в значительной мере гипотетична.

Более или менее достоверные данные получены

о температуре основания слоя В верхней мантии (400 км). Исследования

фазовой диаграммы Mg2SiO4 - Fe2Si04 позволяют предполагать температуру около 1600o С.Слайд 28Тепловая конвекция. Нагретое вещество поднимается вверх и охлаждается, а холодное

– опускается вниз.

Такой процесс идет в кастрюле с водой

и продолжается до тех пор, пока температура на дне выше. Перемещение вещества происходит по замкнутым траекториям. Они называются конвекционными ячейками

Слайд 31Геомагнитное поле дипольное

магнитные полюсы Земли не совпадают с географическими

(магнитное склонение)

Происхождение постоянного магнитного поля

Слайд 33Магнитное поле Земли оказывает влияние и на ориентировку в горных

породах ферромагнитных минералов (гематит, магнетит, и др).

Когда горные породы

полностью застывают, ориентировка ферромагнитных минералов сохраняется.Слайд 36Средний химический состав Земли.

Привлекаются данные о метеоритах, также экспериментальные

геохимические и геофизические данные.

По составу выделяют 3 типа метеоритов

Слайд 39Более или менее достоверные данные, хотя и косвенные, имеются лишь

для верхней части мантии.

1) принимается, что слой В верхней

мантии состоит главным образом из ультраосновных пород типа перидотитов с гранатом. Слайд 41Ниже литосферы - слой, в котором наблюдается уменьшение скорости распространения

сейсмических волн (особенно поперечных) – астеносфера

Слайд 43С чем связано снижение скорости сейсмических волн в астеносфере?

Глубина

залегания астеносферного слоя неодинакова под океанами и континентами.

Слайд 44Наиболее распространенным минералом в мантии до глубины 400 км является

оливин. дальше формируется более плотная структура – структура шпинели.

фазовый

переход ведет к скачкообразному увеличению скорости волн.Слайд 45Другой фазовый переход происходит на глубине 660-700 км. структура шпинели

сменяется структурой перовскита. Предполагается, что она существует до глубины 2900

км.Слайд 46Ядро Земли.

падение скорости P-волн с 13,6 км/с в основании

мантии до 8,0-8,1 км/с во внешнем ядре, и затухание поперечных

волн.Внутреннее ядро, по-видимому, находится в твердом состоянии

считалось, что ядро сложено никелистым железом (метеориты).

Плотность ядра на 10% ниже, чем у железоникелевого сплава.

должны присутствовать и более легкие элементы, такие, как кремний или сера.

Слайд 48Имеется 2 главных элемента рельефа – континенты и океаны.

Они

отличаются не только своими геоморфологическими характеристиками, но и строением земной

коры.1) континентальная и 2) океаническая

3) субконтинентальная и 4) субокеанская.

Слайд 50Схема строения различных типов земной коры

I- океанская кора; II- субокеанская

кора; III- континентальная кора платформ; IV- континентальная кора орогенных поясов;

V- субконтинентальная кора (островные дуги);Слайд 51Континентальный тип земной коры.

35-40 (45) км в пределах платформ

до 55-70 (75) км в молодых горных сооружениях.

Первый слой

представлен осадочными породами, мощностью от 0 до 5 (10) км в пределах платформ, до 15-20 км в тектонических прогибах горных сооружений. Vp меньше 5 км/с. Второй - "гранитный" слой на 50 % сложен гранитами, на 40% - гнейсами и другими метаморфизованными породами. Средняя мощность 15-20 км (иногда в горных сооружениях до 20- 25 км). Vp - 5,5-6,0 (6,4) км/с.

Третий слой называется "базальтовым«. Вероятно, он сложен основными интрузивными породами типа габбро, а также метаморфическими породами амфиболитовой и гранулитовой фаций метаморфизма, не исключается наличие и ультраосновных пород. Правильнее называть этот слой гранулито-базитовым. Мощность от 15-20 до 35 км. Vp 6,5-6,7 (7,4) км/с.

Слайд 52Раздел Конрада.

Данные глубинного сейсмозондирования показали, что эта граница фиксируется

лишь в отдельных местах.

Слайд 53Четырехслойная модель строения континентальной земной коры

1.верхний осадочный слой с четкой

скоростной границей, обозначенной Ко

2. кристаллический фундамент, или консолидированная кора

Верхний этаж

(Ко- К1) с вертикально-слоистой структурой и дифференцированностью отдельных блоков по составу и физическим параметрамПромежуточный этаж (К1 - К2 ) с тонкой горизонтальной расслоенностью и наличием отдельных пластин с пониженной Vp - 6 км/с (при общей скорости в слое 6,4-6,7 км/с) и аномальной плотностью. Здесь возможны горизонтальные подвижки вещества

Нижний этаж

Слайд 54Океанская кора имеет трехслойное строение при мощности от 5 до

9(12) км.

1. Верхний (первый) слой - осадочный, состоит преимущественно из

рыхлых осадков. Мощность от нескольких сот метров до 1 км. Vp 2,0-2,5 км/с. 2. Второй слой сложен преимущественно базальтами с прослоями карбонатных и кремнистых пород. Мощность от 1,0-1,5 до 2,5-3,0 км. Vp 3,5-4,5 (5) км/с.

3. Третий высокоскоростной слой бурением еще не вскрыт. По данным драгирования он сложен основными магматическими породами типа габбро с подчиненными ультраосновными породами (серпентинитами, пироксенитами). Мощность от 3,5 до 5,0 км. Vp от 6,3-6,5 км/с, а местами до 7,0 (7,4) км/с.

Слайд 55Субконтинентальный тип

по строению аналогичен континентальному, но стал выделяться в связи

с нечетко выраженной границей Конрада.

Обычно связывается с островными дугами

и окраинами материков. Слайд 56Субокеанский тип приурочен к котловинным частям окраинных и внутриконтинентальных морей.

От океанского отличается повышенной мощностью (4-10 и больше км) осадочного

слоя, располагающегося на третьем океанском слое. Суммарная мощность 10-20 км, местами до 25(30) км. Промежуточные типы лучше рассматривать в генетическом плане, называя субконтинентальную кору переходной (в смысле развития) от океанской к континентальной, а субокеанскую - от континентальной к океанской.

Слайд 58Атмосферы есть у многих планет Солнечной системы, но азотно-кислородный состав

земной атмосферы уникален.

На ранних стадиях развития Земли атмосфера состояла

из паров воды, водорода, азота, метана и аммиака. В ее составе было много углерода, серы, хлора.Слайд 59 компоненты атмосферы

водяной пар.

Твердые частицы.

биологическая пыль.

Космическая пыль.

70 % солнечного

излучения отражается атмосферой и земной поверхностью, 30 % рассеивается в

атмосфере и поглощается земной поверхностью.Слайд 60Тропопауза – переходный слой, слой минимальных постоянных температур.

Эти два

слоя называют плотными слоями атмосферы. Насыщенная водой и углекислым газом

тропосфера удерживает до 45 % солнечного тепла.Тропосфера. Около 80 % атмосферного воздуха. Толщина меняется от 8-10 км в приполярных районах до 17-18 км у экватора.

С высотой температура вначале быстро, а потом, замедляясь, падает.

Слайд 61

От верхней границы тропопаузы до верхней границы стратосферы температура воздуха

возрастает от –70° C до 0° C.

Слой максимально высоких

температур называется стратопаузой.Стратосфера (до 55 км) и стратопауза. Озоновый слой (в интервале от 20 до 30 км).

Максимальный над экватором, а над полюсами сокращается.

Слайд 62

Термосфера (ионосфера) состоит из сильно разреженных легких ионизированных газов и

простирается до 800 км. Происходит рассеивание газов в космическое пространство, несмотря

на то, что на ионизированные, электропроводящие газы, сильный удерживающий эффект оказывает магнитосфера. Температура воздуха в термосфере быстро и неуклонно возрастает и достигает нескольких сотен градусов.Мезосфера простирается до 80—90 км. Температура воздуха понижается до −88 °C.

Слайд 63Гидросфера

Вода в Мировом океане (почти 94 %), в материковых льдах

(почти 1,6 %), пресные воды суши (0,07 %). Около 4,5

% в виде грунтовых и поровых вод.Значительные объемы воды связаны в гидросиликатах земной коры.

В океане растворены практически все элементы таблицы Менделеева. Главные катионы Na, Mg, Ca, K; анионы – Cl, SO4, HCO3, CO3, Br, F.

В воде растворены также некоторые газы. В океане CO2 почти в 60 раз больше чем в атмосфере.

Механизм образования гидросферы

Водные растворы при этом сохраняют первичное содержание Cl и Br.

Слайд 64Биосфера охватывает тропосферу, гидросферу и верхнюю часть литосферы. В основном

она представлена аэробными организмами..

Более 90 % химических элементов, необходимых для

строительства клеток, живые организмы извлекают из различных растворов, потребляя при этом солнечную энергию (фотосинтез). CO2 + H2O = CH2O + O2. Основу составляют H, O, C, NЖивое вещество является концентратором углерода в виде углеводородных соединений и углекислоты.

Часть углеводородов консервируется в осадочных породах, другая (большая) часть, разлагаясь, поглощает О и освобождает С.

Разложение органического вещества и фотосинтез в первом приближении находятся в динамическом равновесии, хотя в истории Земли за счет вовлечения в оборот элементов неживой природы, количество кислорода и углерода значительно возросло.

За счет кислорода биосферы образовался озоновый слой, создавший условия для жизни на Земле.