Разделы презентаций

- Разное

- Английский язык

- Астрономия

- Алгебра

- Биология

- География

- Геометрия

- Детские презентации

- Информатика

- История

- Литература

- Математика

- Медицина

- Менеджмент

- Музыка

- МХК

- Немецкий язык

- ОБЖ

- Обществознание

- Окружающий мир

- Педагогика

- Русский язык

- Технология

- Физика

- Философия

- Химия

- Шаблоны, картинки для презентаций

- Экология

- Экономика

- Юриспруденция

Анатомо-физиологические особенности, методика исследования органов дыхания у

Содержание

- 1. Анатомо-физиологические особенности, методика исследования органов дыхания у

- 2. ЭМБРИОГЕНЕЗ Зачаток респираторного тракта появляется у 24-дневного

- 3. ЭМБРИОГЕНЕЗ (продолжение)С 16-й недели начинается образование просвета

- 4. Monaldi различает 4 ступени нарушения эмбрионального развития

- 5. Механизм возникновения первого вдоха Снижение парциального давления

- 6. 3. Устранение источников торможения дыхательного центра: удаление

- 7. Сокращение диафрагмы создает отрицательное внутригрудное давление, что

- 8. АНАТОМО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ Органы дыхания состоят

- 9. С возрастом переднезадний размер

- 10. . Легко возникает истощение дыхательной

- 11. Вследствие узости носовых ходов и

- 12. Кавернозная или пещеристая ткань развита слабо, чем

- 13. Нос выполняет следующие функции:дозирование вдыхаемого и выдыхаемого

- 14. Регулирующая, защитная, согревающая функции у детей

- 15. Придаточные пазухи носа развиты слабо, формируются к

- 16. Полость носа соединяется со слезным мешочком. Особенностью

- 17. Глотка, являющаяся продолжением полости носа, у детей

- 18. У детей первого года жизни миндалины расположены

- 19. Миндалины по своему строению и функциям близки

- 20. Глоточная миндалина находится на своде носоглотки в

- 21. Носоглотка имеет сообщение со средним ухом. Евстахиева

- 22. СРЕДНИЕ И НИЖНИЕ ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПУТИГортань у детей

- 23. После 3-х лет у мальчиков угол соединения

- 24. Истинные голосовые связки у детей относительно короткие,

- 25. При гриппе, парагриппе, респираторно-синцитиальной инфекции, герпесе, респираторных

- 26. Трахея : к рождению почти полностью сформирована;

- 27. Трахея состоит из 14-20

- 28. Бронхи к рождению достаточно

- 29. Слизистая оболочка бронхов нежная,

- 30. У детей раннего возраста

- 31. Гистологическая структура стенки

- 32. Лёгкие растут непрерывно, в

- 33. Функционально-структурные единицы легких (ацинусы) у

- 34. Методика исследования органов дыхания у детейОсмотр органов дыханияХарактеристика дыханияПальпация грудной клеткиПеркуссия лёгкихАускультация лёгких

- 35. Осмотр органов дыхания дыхание через нос (свободное,

- 36. Характеристика дыхания тип дыхания (брюшной, грудной, смешанный);

- 37. Пальпация грудной клетки эластичность (резистентность грудной клетки);

- 38. Определение голосового дрожания на симметричных участках грудной клетки

- 39. При патологии

- 40. Перкуссия лёгких

- 41. Перкуссия легких проводится для выявления (исключения) :очаговых

- 42. При перкуссии возникают следующие

- 43. Слайд 43

- 44. Тупой (бедренный)

- 45. Аускультация лёгких Аускультация – клинический метод исследования,

- 46. Везикулярное (альвеолярное) дыхание Эталон

- 47. Причиной возникновения пуэрильного дыхания

- 48. Бронхиальное дыхание Бронхиальное дыхание у

- 49. Бронхиальное дыхание в норме выслушивается только на

- 50. При заболеваниях дыхательной системы

- 51. Жесткое дыхание по сравнению с везикулярным

- 52. Ослабленное дыхание может быть

- 53. Бронхиальное дыхание патологического

- 54. Побочные дыхательные шумы -это шумы, которые в

- 55. Сухие хрипы образуются в бронхах при сужении

- 56. образуются в дыхательных путях в

- 57. Крепитации – это аускультативный

- 58. Отличия крепитации от хрипов

- 59. Шум трения плевры - патологический звук, возникающий

- 60. Слайд 60

- 61. Необходимо дифференцировать шум трения

- 62. Инструментальные методы исследования спирография пневмотахометрия пикфлуометрия рентгено- и радиологические методы эндоскопические методы микробиологические методы

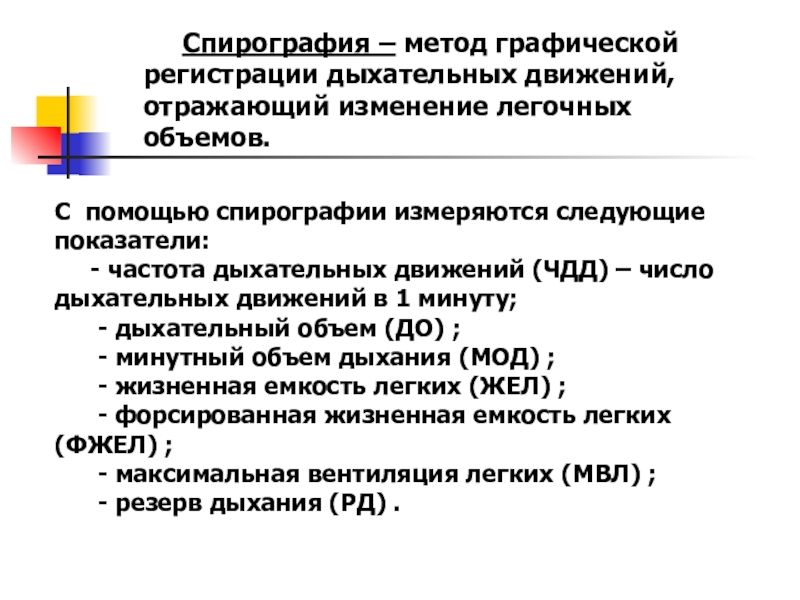

- 63. Спирография – метод графической

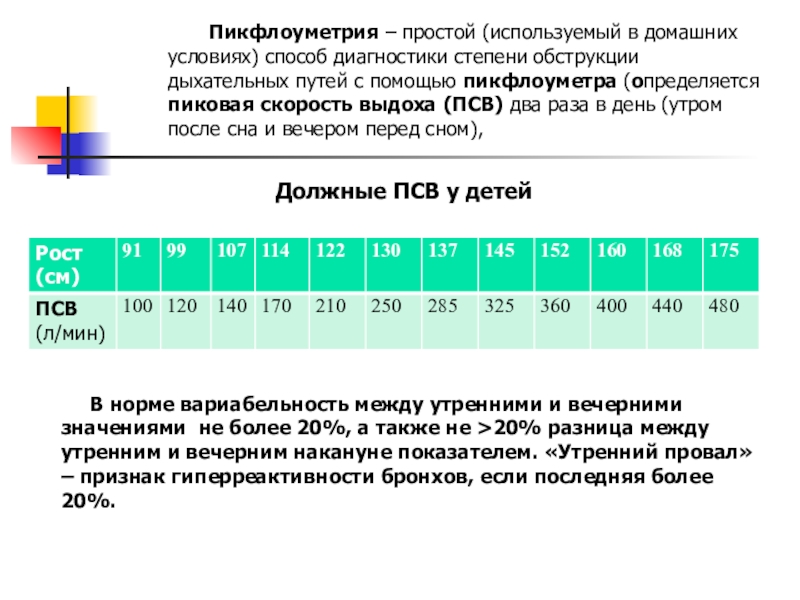

- 64. Пикфлоуметрия – простой

- 65. Слайд 65

- 66. Микробиологические методы: - мазки из

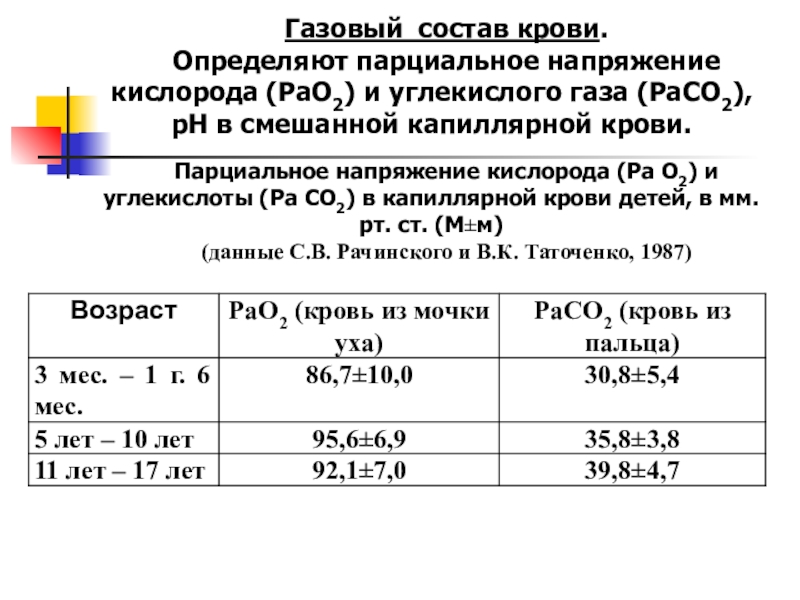

- 67. Газовый состав крови. Определяют парциальное напряжение кислорода

- 68. Скачать презентанцию

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Анатомо-физиологические особенности, методика исследования органов дыхания у детей. Лабораторно-инструментальные методы

обследования.

- ОМСлайд 2ЭМБРИОГЕНЕЗ

Зачаток респираторного тракта появляется у 24-дневного эмбриона из выпячивания

стенки передней кишки.

В последующие 3 дня формируются два первичных

бронха.На 8-10 неделе – формируются сегментарные бронхи (железистая стадия).

Слайд 3ЭМБРИОГЕНЕЗ (продолжение)

С 16-й недели начинается образование просвета в бронхах (стадия

реканализации), а

С 24-й недели – формирование ацинусов (альвеолярная стадия),

которое к рождению не заканчивается и их образование продолжается в постнатальном периоде. Лишь к 12 годам легкие по строению подобны органу взрослого.

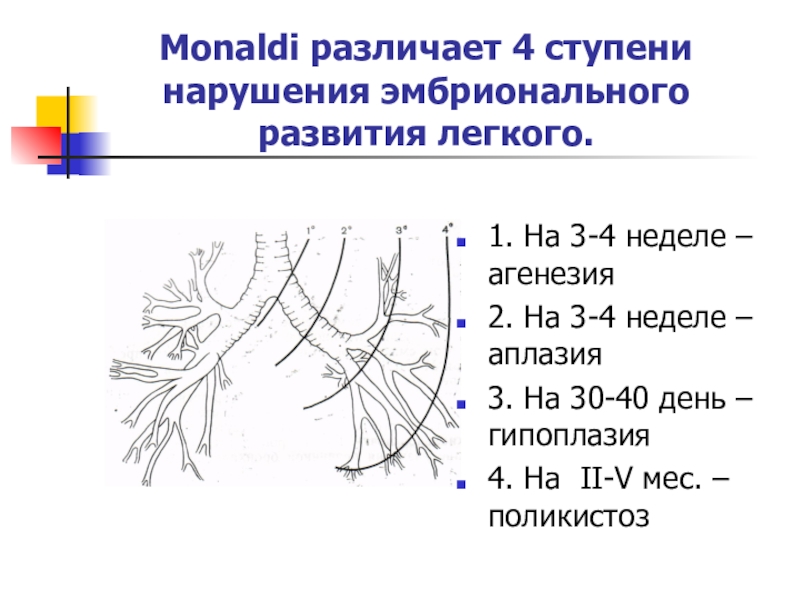

Слайд 4Monaldi различает 4 ступени нарушения эмбрионального развития легкого.

1. На

3-4 неделе – агенезия

2. На

3-4 неделе – аплазия 3. На 30-40 день – гипоплазия

4. На II-V мес. – поликистоз

Слайд 5Механизм возникновения первого вдоха

Снижение парциального давления кислорода с 80

до 15 мм рт. ст., увеличение парциального давления углекислого газа

с 40 до 70 мм рт. ст, снижение рН менее 7,352. Импульсы, возникающие при раздражении рецепторов кожи вследствие резкого изменения температуры и влажности при переходе от внутриутробной водной среды к пребыванию в атмосфере воздуха, активизируют ретикулярную формацию мозга, которая повышает возбудимость нейронов дыхательного центра

Слайд 63. Устранение источников торможения дыхательного центра: удаление с лица ребенка

слизи, околоплодных вод, отсасывание жидкости из воздухоносных путей

Слайд 7Сокращение диафрагмы создает отрицательное внутригрудное давление, что облегчает вхождение воздуха

в дыхательные пути.

Силы поверхностного натяжения в альвеолах уменьшаются сурфактантом.

Считается, что в норме отрицательное внутрилегочное давление достигает 80 см вод. ст., а объем вдыхаемого воздуха при первом вдохе составляет более 80 мл, что значительно выше остаточного объема.

Слайд 8 АНАТОМО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ

ОСОБЕННОСТИ

Органы дыхания состоят из воздухопроводящих путей:

верхних

(нос, носоглотка),

средних (гортань, трахея, бронхи),

нижних (бронхиолы) и

собственно

респираторного отдела (легкие).Слайд 9 С возрастом переднезадний размер грудной клетки уменьшается,

увеличива-ется кривизна ребер, эпигастральный угол становится более острым.

Слабо развита дыхательная мускулату-ра, что способствует ограничению возможности увеличения дыхательного объема, преодоления сопротивления при обструкции, легко возникает истощение дыхательной мускулатуры. Отмечается поверхностный, преимущественно диафрагмальный характер дыхания у новорожденных и детей первых месяцев жизни. Все это способствует высокому риску пневмоний, ателектазов у новорожденных и детей раннего возраста.

Слайд 10.

Легко возникает истощение дыхательной мускулатуры. Отмечается поверхностный,

преимущественно диафрагмальный характер дыхания у новорожденных и детей первых месяцев

жизни. Все это способствует высокому риску пневмоний, ателектазов у новорожденных и детей раннего возраста.Слайд 11 Вследствие узости носовых ходов и обильного кровоснабжения слизистой

оболочки появление даже незначительного воспаления слизистой оболочки носа вызывает у

маленьких детей затруднение дыхания через нос. Дыхание же через рот у детей первого полугодия жизни почти невозможно, так как большой язык оттесняет надгортанник кзади.Слайд 12Кавернозная или пещеристая ткань развита слабо, чем объясняется редкость носовых

кровотечений у грудных детей, а к 8-9-ти годам и, особенно,

в период полового созревания, когда этой ткани становится много, отмечаются частые носовые кровотечения.Слайд 13 Нос выполняет следующие функции:

дозирование вдыхаемого и выдыхаемого воздуха,

защитная функция,

согревание и увлажнение воздуха,

резонаторная и

обонятельная функции.

Слайд 14 Регулирующая, защитная, согревающая функции у детей раннего возраста несовершенны

и не соотвествуют возрасту и полностью развиваются лишь к

периоду полового созревания.Слайд 15 Придаточные пазухи носа развиты слабо, формируются к 2-летнему.

Этими особенностями

объясняется редкость таких заболеваний, как гайморит, фронтит, этмоидит, полисинусит (заболевание

всех пазух) в раннем детском возрасте.Слайд 16 Полость носа соединяется со слезным мешочком. Особенностью слезно-носового канала у

детей является то, что он очень короткий, наружное его отверстие

располагается близко от угла век, каналы его недоразвиты, поэтому возникает легкое проникновение инфекции в конъюнктивальный мешок вызывает конъюнктивиты.Задержка открытия нижнего отверстия слезно-носового канала ведет к развитию дакриоцистита (слезотечение, припухлость, гной).

Слайд 17 Глотка, являющаяся продолжением полости носа, у детей первых лет жизни

в виде кольца Пирогова-Вальдейера, он играет важную роль в иммунологической

системе организма, которая у новорожденных выражена слабо, а также глотка относительно короткая и узкая.Слайд 18 У детей первого года жизни миндалины расположены глубоко между дужками

и не выступают в полость зева, крипты и сосуды в

них слабо развиты. Поэтому у детей раннего возраста - редкость ангин, а также низкая барьерная функция.На 2-3 году лимфоидная ткань разрастается и достигает наибольшей выраженности к 4-10 годам. В период полового созревания миндалины претерпевают обратное развитие.

Слайд 19Миндалины по своему строению и функциям близки к лимфатическим узлам.

Они являются первым уровнем взаимодействия между лимфоидной тканью и внешними

антигенами. Посредством миндалин иммунная система получает первичную информацию о чужеродных агентах, поступающих в организм перорально или ингаляционно.

При частых ангинах у детей формируется очаг хронической инфекции (хронический тонзиллит), что вызывает интоксикацию и сенсибилизацию организма.

Слайд 20Глоточная миндалина находится на своде носоглотки в виде небольшого валика,

нередко наблюдается ее разрастание – аденоидные вегетации. При их воспалении

(аденоидите) резко нарушается носовое дыхание. Такие дети дышат ртом, речь их становится гнусавой, понижается слух, формируется аденоидный тип лица – одутловатость, отсутствие носового дыхания, храп во сне, открытый рот, неправильный прикус, толстые губы. Эти дети отличаются невнимательностью, что отражается на их учебе в школе.Слайд 21Носоглотка имеет сообщение со средним ухом. Евстахиева труба у детей

короткая и широкая. Расположена она низко и близко к хоанам,

поэтому инфицированный секрет из носоглотки через евстахиеву трубу может попасть в среднее ухо, а следовательно, развивается евстахиит или отит (тубоотит).Слайд 22СРЕДНИЕ И НИЖНИЕ ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПУТИ

Гортань у детей имеет воронкообразную форму,

хрящи ее нежные, податливые. Эластичная ткань развита слабо.

Наиболее интенсивно гортань

растет на первом году жизни и в период полового созревания. Половые различия появляются с 3-х летнего возраста. Слайд 23 После 3-х лет у мальчиков угол соединения пластинок щитовидного хряща

становится острее, чем у девочек; к 10-12 годам голосовые связки

значительно удлиняются и голос у них становится ниже.Голосовая щель у детей расположена высоко (на уровне IV шейного позвонка), а к 13 годам как у взрослых (на уровне VII шейного позвонка). Голосовая щель остается узкой до 6-7 лет.

Слайд 24 Истинные голосовые связки у детей относительно короткие, поэтому у них

звонкий голос.

Подслизистый слой под голосовыми связками имеет много рыхлой

соединительной ткани, кровеносных сосудов, нервных окончаний, что способствует отеку при воспалительных заболеваниях и спазму при повышенной возбудимости. Один мм отека слизистой подсвязочного пространства приводит к снижению его просвета на 50-75% (у взрослых на 20%).

Слайд 25При гриппе, парагриппе, респираторно-синцитиальной инфекции, герпесе, респираторных аллергозах у детей

возможно возникновение так называемого «ложного» крупа или подсвязочного стенозирующего ларингита.

Заболевание начинается, как правило, с затруднения дыхания (вдоха), осиплости голоса, но без полной афонии, лающего кашля.

У детей часто отмечается осиплость голоса, особенно после крика, что связано со слабостью мышц голосовой щели.

Слайд 26Трахея :

к рождению почти полностью сформирована;

относительно короткая;

у

детей в раннем возрасте имеет воронкообразную форму;

у более старших детей

– цилиндрическую;расположена трахея высоко, ее верхний край располагается на уровне IV шейного позвонка (у взрослого – на уровне VII), бифуркация ее на уровне II-III грудных позвонков (у взрослых – на уровне V-VI гр. позвонка);

слизистая оболочка трахеи нежная, богата кровеносными сосудами;

в месте бифуркации трахеи располагается большое количество рецепторов, поэтому этот участок слизистой является так называемой «кашлевой зоной».

Слайд 27 Трахея состоит из 14-20 мягких хрящевых полуколец,

соединенных сзади у детей фиброзной перепонкой.

У

детей чаще, чем у взрослых, встречается как изолированное поражение трахеи, так и вовлечение ее в воспалительный процесс при ларингитах и бронхитах (ларинготрахеиты и трахеобронхиты). Слайд 28 Бронхи к рождению достаточно хорошо сформированы.

Слизистая оболочка имеет богатое кровоснабжение, покрыта тонким слоем слизи,

которая движется со скоростью 0,25-1 см/мин.В бронхиолах движение слизи более медленное (0,15-0,3 см/мин).

У новорожденных бронхи узкие, бронхиолы имеют 0,1 мм в диаметре (у взрослых 0,5 мм). Появление отека стенки бронхов на 1 мм - увеличивает сопротивление в воздухоносных путях новорожденного в 16 раз (у взрослого – в 2-3 раза).

Слайд 29 Слизистая оболочка бронхов нежная, тонкая, богата кровеносными

сосудами.

Из-за недоразвития мышечной и эластичной тканей у

детей раннего возраста - явления спазма бронхов менее выражены; бронхиальная обструкция связана в основном с отеком слизистой оболочки и продукцией вязкого секрета. Узостью бронхиол объясняется и частое возникновение ателектазов легких у детей раннего возраста.

Слайд 30 У детей раннего возраста угол отхождения обоих

бронхов одинаков;

У старших – правый бронх

короче и шире и является как бы продолжением трахеи, а левый бронх – более узкий и длинный. Отсюда и более частое попадание инородных тел в правый бронх у старших детей, тогда как у младших частота попадания их как в правый, так и в левый бронх одинакова. Данные анатомические особенности обуславливают и более частое развитие правосторонних острых пневмоний при бронхогенном пути инфицирования.

Слайд 31 Гистологическая структура стенки бронхов у новорожденных

характеризуется:

- наличием выраженных гиалиновых хрящевых пластинок;

- слабостью гладких мышц;

- бедностью

эластических волокон. В подростковом возрасте наряду с усиленным ростом бронхов происходит истончение хрящевых пластинок, значительное увеличение эластической и мышечной ткани.

Слайд 32 Лёгкие растут непрерывно, в основном, за счет

увеличения альвеолярных отделов.

Конечные бронхиолы разветвляются на

дыхательные бронхиолы, в стенках которых в виде выпячивания уже появляются единичные альвеолы, образующие элементарную структурную единицу легких – ацинус.У новорожденных масса легких составляет 50-60 грамм (1/50 массы тела), к 6-ти месяцам она удваивается, к 1 году утраивается, в 12 лет увеличивается в 10 раз, у взрослого – в 20 раз. Масса и объем правого легкого на 1/5 больше левого легкого.

Слайд 33 Функционально-структурные единицы легких (ацинусы) у детей раннего возраста:

не развиты;

имеют широкие просветы;

содержат мало альвеол.

Число альвеол у новорожденного на половину меньше чем у 12-ти летнего ребенка и составляет 1/3 количества их у взрослых. У новорожденных легочная ткань менее воздушна и более полнокровна, чем у взрослого. Характерно отсутствие коллатеральной вентиляции.

Слайд 34Методика исследования органов

дыхания у детей

Осмотр органов дыхания

Характеристика дыхания

Пальпация грудной

клетки

Перкуссия лёгких

Аускультация лёгких

Слайд 35Осмотр органов дыхания

дыхание через нос (свободное, затруднённое);

состояние носовых

ходов, характер отделяемого из носа (слизистое, гнойное, геморрагическое и др.),

его количество; состояние кожи вокруг крыльев носа (высыпания, мацерация, сухость);голос ребёнка (тихий, громкий, звонкий, осиплый, афоничный и др.);

осмотр зева, задней стенки глотки и миндалин (цвет и чистота слизистых оболочек, величина миндалин, состояние лакун и др.);

форма грудной клетки (цилиндрическая, плоская, коническая и др.);

симметричность обеих половин грудной клетки и симметричность участия их в акте дыхания.

Слайд 36Характеристика дыхания

тип дыхания (брюшной, грудной, смешанный);

число дыханий за

1 минуту;

ритм (регулярный, нерегулярный, стабильный, меняющийся, наличие апноэ);

глубина

(определяется по экскурсиям грудной клетки – поверхностное, умеренной глубины, глубокое); соотношение вдоха и выдоха (правильное, изменённое);

соотношение частоты пульса и дыхания;

участие в дыхании вспомогательной мускулатуры, втяжение межреберий (отсутствует, имеется);

наличие или отсутствие одышки, её вид (инспираторная, экспираторная, смешанная).

Слайд 37Пальпация грудной клетки

эластичность (резистентность грудной клетки);

болезненность, локализация болезненных

участков;

голосовое дрожание на симметричных участках грудной клетки (одинаковое, ослабленное,

усиленное);симметричность кожно-подкожных складок грудной клетки.

Голосовое дрожание – это метод оценки силы проведения голоса на поверхность грудной клетки. Определение голосового дрожания основано на способности тканей проводить колебания, возникающие при напряжении голосовых связок.

В норме над обоими симметричными участками грудной клетки голосовое дрожание одинаково с обеих сторон, но в верхних участках оно громче по сравнению с нижними.

Слайд 39 При патологии может быть изменение

голосового дрожания:

– усиление голосового дрожания наблюдается при уплотнении легочной

ткани (пневмония, ателектаз), или оно усиливается в связи с резонансом в пустоте больших размеров (абсцесс, каверна больших размеров), усиливается при гипотрофии и истощении;– ослабление голосового дрожания или отсутствие отмечается при гидро-, гемо-, пневмотораксе, экссудативном плеврите, эмфиземе легких, полисегментарной пневмонии со значительным количеством экссудата (через воздух и жидкость дрожание проводится плохо), закупорке бронхов, паратрофии и ожирении.

Слайд 40Перкуссия лёгких

Перкуссия- метод

исследования, основанный на оценке

звуков, которые возникают при выстукивании области тех или иных органов человека.

При перкуссии оцениваются:

высота звука - число колебаний в единицу времени (высокий, низкий);

амплитуда звуковых колебаний (громкий, низкий);

форма колебаний звучащего тела: чем плотнее колеблющееся тело, тем быстрее угасает звук (короткий, долгий).

Воздухосодержащие органы: легкие, желудок, кишки дают низкий (н/ч), громкий (в/а), долгий перкуторный звук.

Его варианты: легочный, коробочный, темпанический.

Органы или ткань, не содержащие воздух: сердце, печень, селезенка, мышцы, кости дают высокий (в/ч), тихий (н/а), короткий перкуторный звук.

Его варианты: тупой, притупленный звук.

Слайд 41Перкуссия легких проводится для выявления (исключения) :

очаговых и /или диффузных

изменений в легочной ткани;

патологических изменений в плевральных полостях/

Для определения:

границ легких;подвижности нижнего края легких;

границ и размеров патологических очагов.

Перкуссия :

- непосредственная (Ауэнбруггер Л, ЯновскийФ.Г., Образцов В.П., Эбштейн);

- опосредованная: (Пиорри П., Сокольский Г.И.)

Перкуссия :

- сравнительная;

- топографическая.

Слайд 42 При перкуссии возникают следующие звуки:

- ясный (легочный);

- притуплённый (укороченный);

- тупой (бедренный);

- тимпанический (коробочный).

В норме над здоровыми легкими выслушивается ясный лёгочный звук. Громкость и звучание его зависят от силы перкуторного удара, толщины и развития мышц, подкожного жирового слоя и рядом расположенных органов.

При перкуссии над сердцем, печенью, т.е. над плотными органами, возникает тупой звук.

Перкуссия над плотной мышечной тканью (трапециевидные мышцы) или не очень плотными органами (селезенка) дает укороченный (притуплённый) звук.

Слайд 43

При заболеваниях органов дыхательной системы над легкими могут определяться следующие

изменения перкуторного звука:- притупление (укорочение);

- тупость;

- коробочный (тимпанический) звук;

- шум «треснувшего горшка».

Притупление (укорочение) перкуторного звука возникает при неполноценном количестве или отсутствии воздуха в лёгочной ткани, накоплении жидкости в плевральной полости (пневмония, ателектаз, экссудативный плеврит, гемо- и гидроторакс, отек легких, опухоль).

Слайд 44

Тупой (бедренный) звук над легкими

у детей встречается редко. Может быть при очень интенсивно выраженных

заболеваниях (большая инфильтрация при пневмонии, большое количество жидкости в плевральной полости, значительная опухоль).Коробочный (тимпанический) звук определяется над легкими при:

– обструктивном бронхите, бронхиальной астме, пневмотораксе, эмфиземе (накопление воздуха, снижение эластичности и растяжения легочной ткани);

– абсцессе, каверне (образование полости в легочной ткани);

– может быть при метеоризме, особенно у детей раннего возраста, что способствует высокому стоянию диафрагмы.

Шум «треснувшего горшка» – очень редкий перкуторный звук – бывает при открытом пневмотораксе, когда имеется соединение между бронхом и плевральной полостью.

Слайд 45Аускультация лёгких

Аускультация – клинический метод исследования, основанный на выслушивании

звуковых феноменов, возникающих при работе того или иного органа.

В

каждой точке аускультации нужно выслушать не менее 3-х дыхательных циклов.При аускультации

в первую очередь оценивается основной дыхательный шум.

Различают 3 основных дыхательных шума:

- везикулярное

- пуэрильное

- бронхиальное дыхание

Слайд 46Везикулярное (альвеолярное) дыхание

Эталон выслушивания везикулярного дыхания

расположен в

подлопаточной области справа,

где максимальная толщина альвеолярной

ткани.

В норме над легкими выслушивается везикулярное дыхание, обусловленное колебанием стенок альвеол и наличием в них воздуха. Для него характерны возрастные особенности; - у новорожденных и детей до 3-6 месяцев прослушивается несколько ослабленное дыхание;

- с 6 месяцев до 5-7 лет у детей прослушивается пуэрильное дыхание, которое является усиленным везикулярным. В таком возрасте выслушивается весь вдох и весь выдох (не считается ошибкой назвать такое дыхание везикулярным).

Слайд 47

Причиной возникновения пуэрильного

дыхания является:

- короткое расстояние от голосовой щели

до места выслушивания (примесь ларингеального дыхания);- узкий просвет бронхов;

- большая эластичность и тонкая грудная клетка, увеличивающие ее вибрацию;

- большое количество интерстициальной ткани, уменьшающие воздушность легочной ткани.

Слайд 48Бронхиальное дыхание

Бронхиальное дыхание у любого человека (здорового

и больного) возникает у голосовой щели.

На фазе

вдоха и выдоха звук меняет свое звучание в зависимости от усиления турбулентности движения воздуха за счет изменений:1) расширения и сужения просвета глоточного кольца;

2) скорости движения воздуха по воздухоносным путям.

Бронхиальное дыхание в норме выслушивается только в зоне его возникновения.

Зона возникновения – голосовая щель.

Над лёгкими бронхиальное дыхание появляется и выслушивается только в условиях патологии в легких. В норме над легкими оно не

выслушивается !!!

Слайд 49Бронхиальное дыхание в норме выслушивается только на уровне:

6-7 шейного позвонков;

в области рукоятки грудины;

яремной ямки;у щитовидной железы.

Слайд 50 При заболеваниях дыхательной

системы аускультативно определяются

следующие

нарушения:

- патологические типы дыхания:

жесткое;

ослабленное;

бронхиальное;

амфорическое;

- дополнительные патологические шумы:

хрипы;

крепитация;

шум трения плевры.

Слайд 51 Жесткое дыхание по сравнению с везикулярным дыханием:

-

громкое;

- грубое;

- может быть дребезжащим;

- при нем выслушиваются весь вдох и весь выдох;- наблюдается при сужении просвета мелких бронхов, например, при бронхите, пневмонии.

Слайд 52 Ослабленное дыхание может быть при:

1) нарушении поступления в альвеолы необходимого количества

воздуха (обструктивный синдром, накопление большого количества слизи и отек бронхов, инородное тело в бронхах, опухоль);2) сдавлении лёгочной ткани, препятствующей расправлению альвеол (экссудативный плеврит, гемо-, пневмоторакс);

3) высоком расположении диафрагмы и сдавлении лёгочной ткани при метеоризме и асците;

4) недостаточности экскурсии лёгких (ателектаз, эмфизема, опухоль больших размеров);

5) недостаточности дыхательных движений, главным образом при болевом синдроме (миозит, межреберная невралгия, сухой плеврит).

Слайд 53 Бронхиальное дыхание патологического генеза возникает над

участками уплотнения лёгочной ткани и обязательно при удовлетворительной проходимости бронхов.

Выслушивается при пневмонии и туберкулезе со значительной инфильтрацией.В редчайших случаях (бронхоэктазы, каверны) в лёгких могут быть крупных размеров полости, связанные с бронхами. Резонанс поступающего в них воздуха создает громкий звук, который можно услышать, подув в амфору. Такое дыхание называется амфорическим.

Слайд 54Побочные дыхательные шумы -

это шумы, которые в норме не возникают,

а значит, и не выслушиваются.

Виды

побочных дыхательных шумов:- хрипы (сухие и влажные);

- крепитации;

- шум трения плевры.

Наличие при аускультации лёгких побочных дыхательных шумов всегда свидетельствует о наличии патологического процесса в лёгких.

Хрипы возникают на уровне трахеи и бронхов, т.е. воздухоносных путей.

Для уточнения характера патологических звуков над лёгкими проводят аускультацию на фоне:

форсированного глубокого дыхания;

форсированного вдоха и выдоха;

после покашливания;

лёжа на боку или спине и др.

Слайд 55Сухие хрипы образуются в бронхах при сужении их просвета за

счёт: 1) спазма; 2) наличия

в бронхах вязкого секрета; 3) отёка слизистой бронхов. Сухие хрипы: свистящие, жужжащие, «хрюкающие», рычащие и т.д. Вязкий секрет в бронхах располагается в виде различных нитей, перемычек, плёнок.

Воздух, проходя через эти участки, образует завихрения, круговороты, что и ведёт к появлению музыкальных шумов, называемых сухими хрипами.

Сухие хрипы выслушиваются как на вдохе, так и на выдохе, то есть в обе фазы дыхания.

Признак скрытой бронхиальной обструкции мелких дыхательных путей - появление или усиление сухих жужжащих (дискантовых) хрипов над легкими при форсированном выдохе.

Слайд 56

образуются в дыхательных путях в результате скопления в

просвете бронхов жидкого транссудата или экссудата;

основным моментом

их возникновения является образование мгновенно лопающихся воздушных пузырьков при прохождении вдыхаемого воздуха через патологический жидкий секрет.Влажные хрипы:

Влажные хрипы:

мелкопузырчатые (образуются в бронхиолах, бронхах мелкого калибра, больше выражены во время вдоха);

среднепузырчатые (образуются в бронхах среднего калибра, выслушиваются во время вдоха и выдоха);

крупнопузырчатые (образуются в крупных (главных) бронхах, трахее или над полостью в лёгком с жидким содержимым).

Слайд 57 Крепитации – это аускультативный звук, возникающий при

патологии на уровне лёгочных альвеол.

Крепитации:

- звучные (окруженные более

плотной воспаленной тканью или вблизи полости);

- незвучные Отличительные признаки мелкопузырчатых влажных хрипов и крепитации:

хрипы слышны как на вдохе, так и на выдохе, тогда как крепитации - лишь на вдохе, преимущественно на высоте его;

при покашливании больного мелкопузырчатые влажные хрипы уменьшаются или исчезают, а крепитации сохраняются или даже усиливаются;

хрипы лучше слышны в межлопаточной области (зоне локализации бронхов), а крепитации - по боковой поверхности грудной клетки (в зоне массива паренхимы лёгких).

Появление крепитаций всегда свидетельствует о поражении лёгочной ткани.

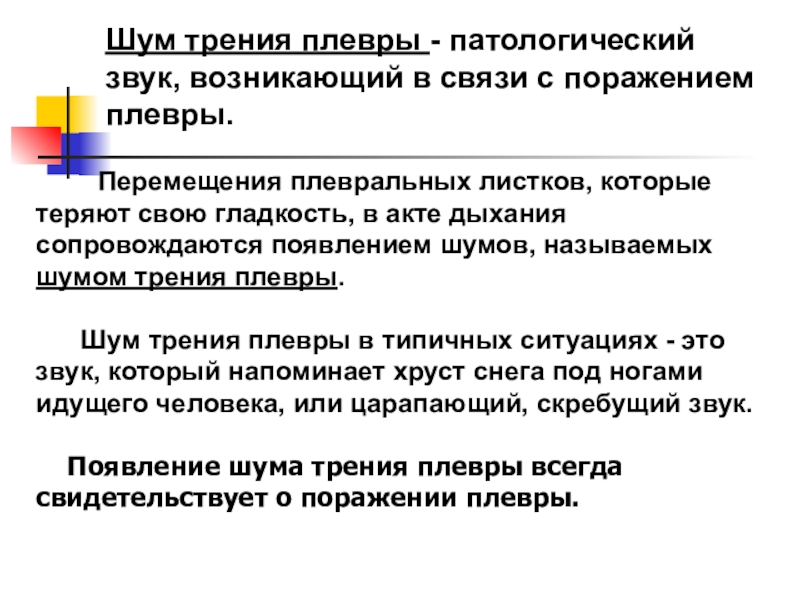

Слайд 59Шум трения плевры - патологический звук, возникающий в связи с

поражением плевры.

Перемещения плевральных листков, которые

теряют свою гладкость, в акте дыхания сопровождаются появлением шумов, называемых шумом трения плевры.Шум трения плевры в типичных ситуациях - это звук, который напоминает хруст снега под ногами идущего человека, или царапающий, скребущий звук.

Появление шума трения плевры всегда свидетельствует о поражении плевры.

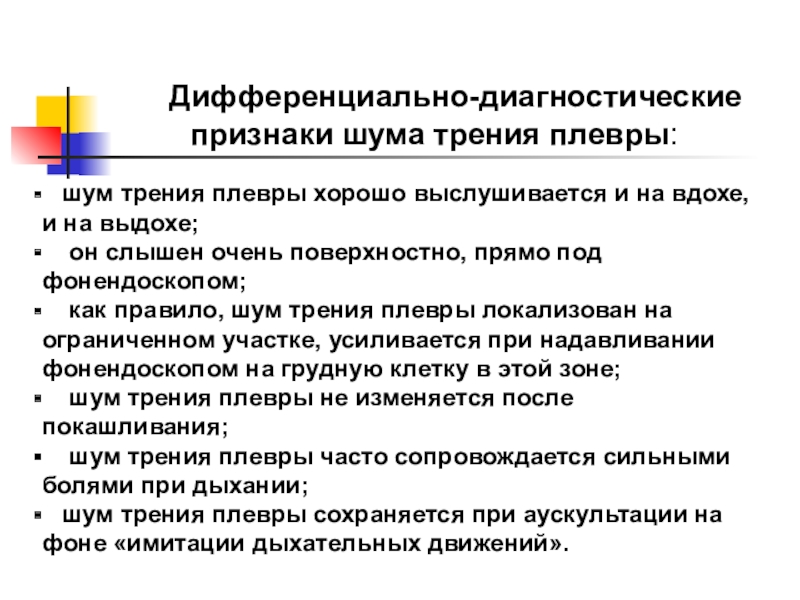

Слайд 60 Дифференциально-диагностические

признаки шума трения плевры:

шум трения плевры хорошо выслушивается и на вдохе, и на выдохе;он слышен очень поверхностно, прямо под фонендоскопом;

как правило, шум трения плевры локализован на ограниченном участке, усиливается при надавливании фонендоскопом на грудную клетку в этой зоне;

шум трения плевры не изменяется после покашливания;

шум трения плевры часто сопровождается сильными болями при дыхании;

шум трения плевры сохраняется при аускультации на

фоне «имитации дыхательных движений».

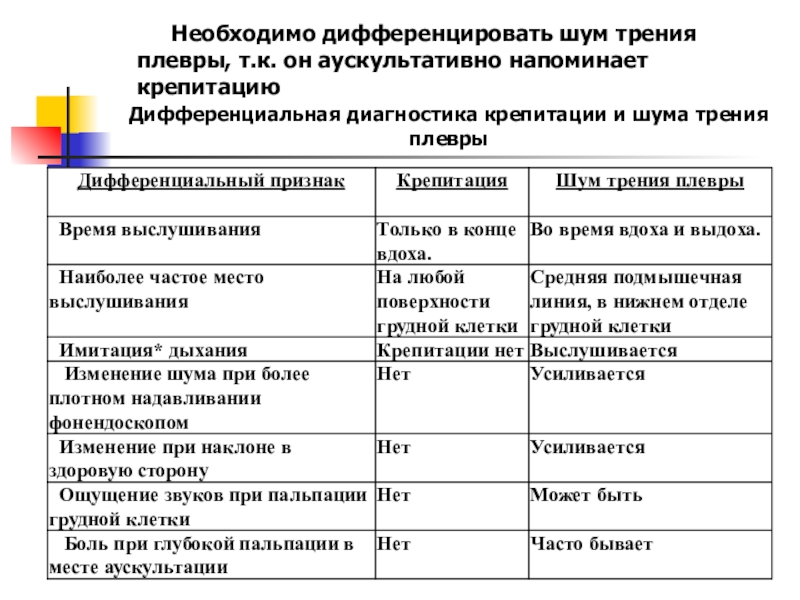

Слайд 61 Необходимо дифференцировать шум трения плевры, т.к. он

аускультативно напоминает крепитацию

Дифференциальная диагностика крепитации и шума трения плевры

Слайд 62Инструментальные методы исследования

спирография

пневмотахометрия

пикфлуометрия

рентгено- и радиологические методы

эндоскопические методы

микробиологические методы

Слайд 63 Спирография – метод графической регистрации дыхательных движений,

отражающий изменение легочных объемов.

С помощью спирографии измеряются следующие показатели:

- частота дыхательных движений (ЧДД) – число дыхательных движений в 1 минуту;

- дыхательный объем (ДО) ;

- минутный объем дыхания (МОД) ;

- жизненная емкость легких (ЖЕЛ) ;

- форсированная жизненная емкость легких (ФЖЕЛ) ;

- максимальная вентиляция легких (МВЛ) ;

- резерв дыхания (РД) .

Слайд 64 Пикфлоуметрия – простой (используемый в домашних

условиях) способ диагностики степени обструкции дыхательных путей с помощью пикфлоуметра

(определяется пиковая скорость выдоха (ПСВ) два раза в день (утром после сна и вечером перед сном),Должные ПСВ у детей

В норме вариабельность между утренними и вечерними значениями не более 20%, а также не >20% разница между утренним и вечерним накануне показателем. «Утренний провал» – признак гиперреактивности бронхов, если последняя более 20%.

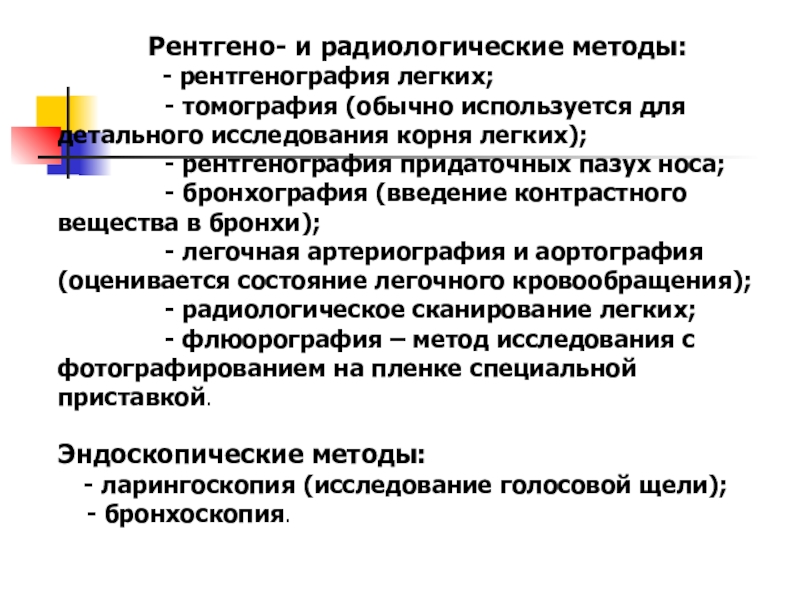

Слайд 65 Рентгено- и радиологические

методы:

-

рентгенография легких;- томография (обычно используется для детального исследования корня легких);

- рентгенография придаточных пазух носа;

- бронхография (введение контрастного вещества в бронхи);

- легочная артериография и аортография (оценивается состояние легочного кровообращения);

- радиологическое сканирование легких;

- флюорография – метод исследования с фотографированием на пленке специальной приставкой.

Эндоскопические методы:

- ларингоскопия (исследование голосовой щели);

- бронхоскопия.

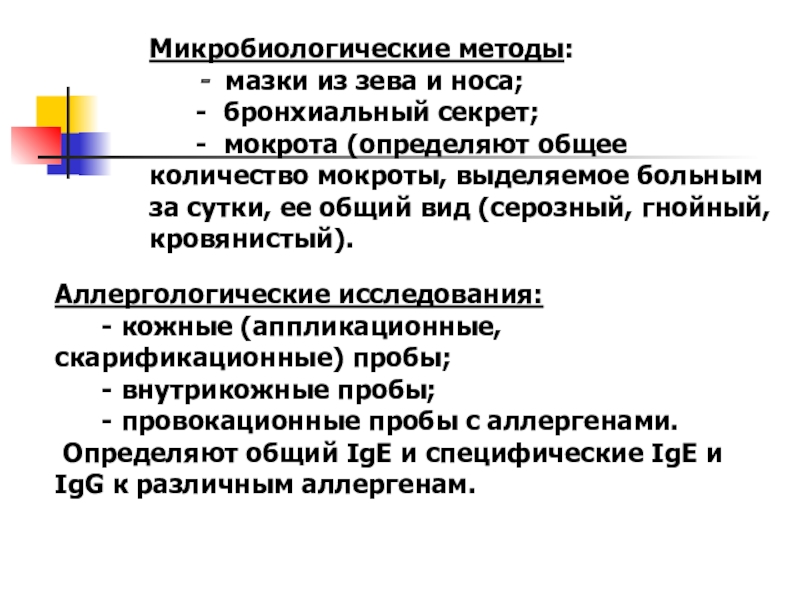

Слайд 66Микробиологические методы:

- мазки из зева и носа;

- бронхиальный секрет;

- мокрота (определяют

общее количество мокроты, выделяемое больным за сутки, ее общий вид (серозный, гнойный, кровянистый). Аллергологические исследования:

- кожные (аппликационные, скарификационные) пробы;

- внутрикожные пробы;

- провокационные пробы с аллергенами.

Определяют общий IgE и специфические IgE и IgG к различным аллергенам.

Слайд 67Газовый состав крови.

Определяют парциальное напряжение кислорода (РаО2) и углекислого

газа (РаСО2), рН в смешанной капиллярной крови.

Парциальное напряжение кислорода

(Ра О2) и углекислоты (Ра СО2) в капиллярной крови детей, в мм. рт. ст. (Мм) (данные С.В. Рачинского и В.К. Таточенко, 1987)