Разделы презентаций

- Разное

- Английский язык

- Астрономия

- Алгебра

- Биология

- География

- Геометрия

- Детские презентации

- Информатика

- История

- Литература

- Математика

- Медицина

- Менеджмент

- Музыка

- МХК

- Немецкий язык

- ОБЖ

- Обществознание

- Окружающий мир

- Педагогика

- Русский язык

- Технология

- Физика

- Философия

- Химия

- Шаблоны, картинки для презентаций

- Экология

- Экономика

- Юриспруденция

дыхание

Содержание

- 1. дыхание

- 2. Слайд 2

- 3. Сущность и значение процессов дыхания Дыхание является

- 4. Слайд 4

- 5. Основная задача дыхательных путей-контакт легких с внешней

- 6. Слайд 6

- 7. Дыхательные пути имеют разветвленную сеть кровеносных капилляров,

- 8. Слайд 8

- 9. Слайд 9

- 10. Легкие выполняют 2 основные функции-дыхательную (обмен газов между

- 11. Слайд 11

- 12. 4) участие в метаболизме жиров(липидов являются составной

- 13. Слайд 13

- 14. Слайд 14

- 15. Слайд 15

- 16. Слайд 16

- 17. Слайд 17

- 18. Слайд 18

- 19. Грудная клетка вместе с вспомогательной дыхательной мускулатурой

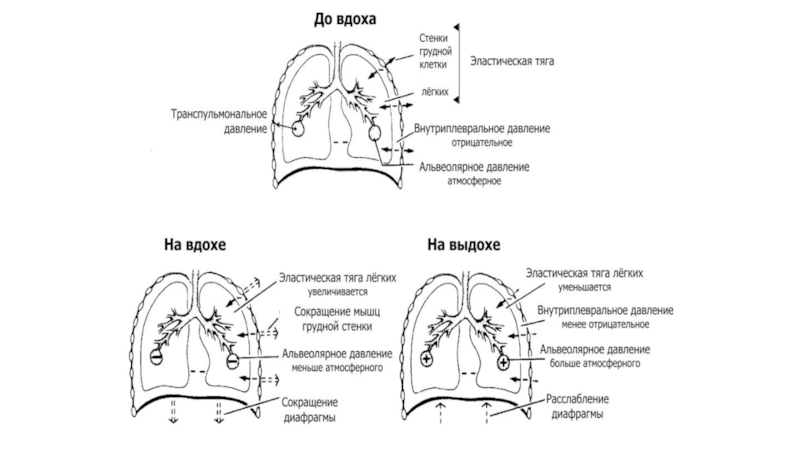

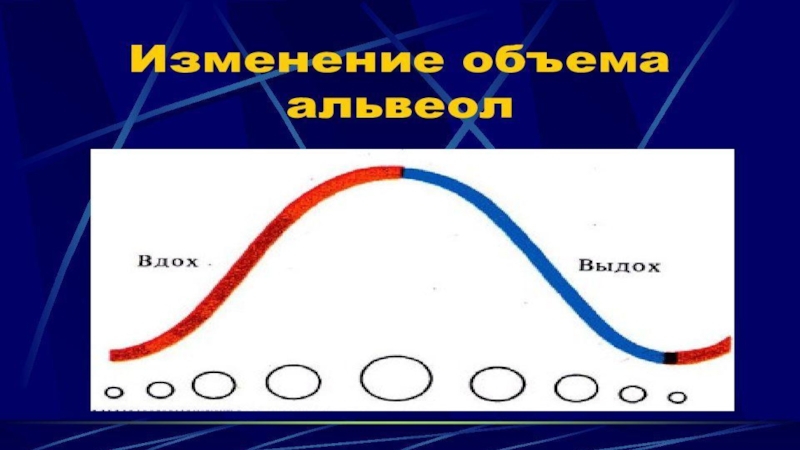

- 20. Акт вдоха – активный процесс и сопровождается

- 21. Слайд 21

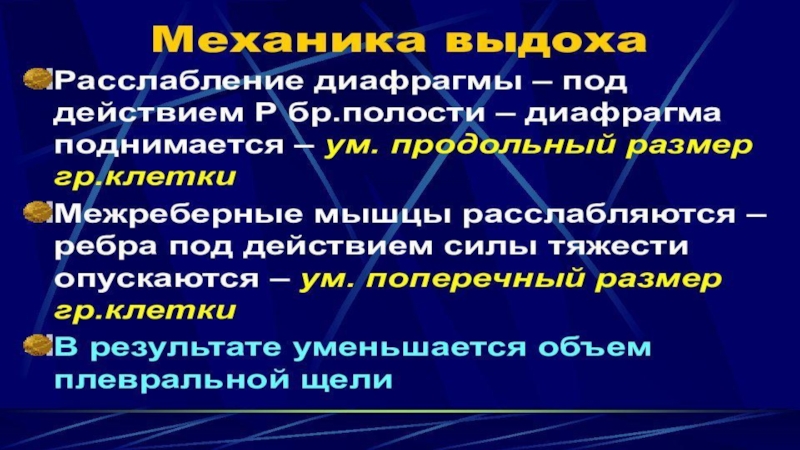

- 22. Акт выдоха – экспирация – процесс пассивный,

- 23. Экспираторные мышцы при сокращении вызывают уменьшение объема

- 24. Слайд 24

- 25. Слайд 25

- 26. Слайд 26

- 27. Слайд 27

- 28. Слайд 28

- 29. Слайд 29

- 30. Слайд 30

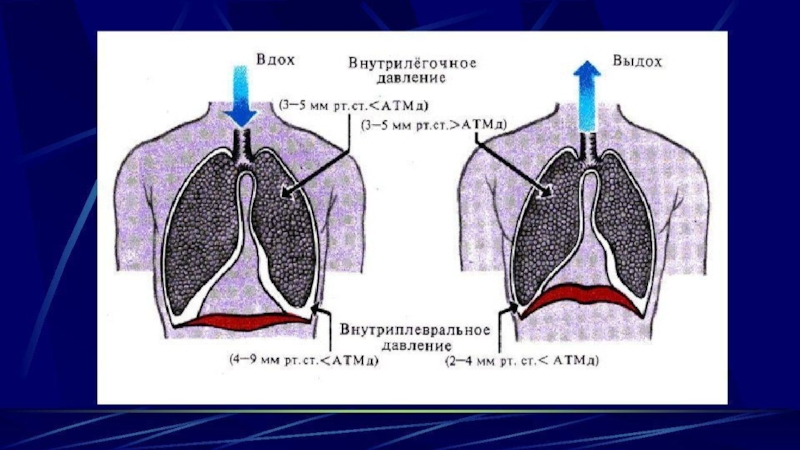

- 31. Внутригрудное отрицательное давление. Легкие отделены от стенок

- 32. При вдохе оно делается более отрицательным, поэтому

- 33. Слайд 33

- 34. Слайд 34

- 35. ПневмотораксЕсли по разным причинам атмосферный воздух попадает

- 36. Слайд 36

- 37. Слайд 37

- 38. Слайд 38

- 39. Мертвое пространство дыхательных путей. Объем воздухоносных путей

- 40. Слайд 40

- 41. Слайд 41

- 42. Слайд 42

- 43. Слайд 43

- 44. Барьер, через который происходит обмен газов между

- 45. Слайд 45

- 46. Слайд 46

- 47. Слайд 47

- 48. Слайд 48

- 49. Слайд 49

- 50. Слайд 50

- 51. Слайд 51

- 52. Слайд 52

- 53. Слайд 53

- 54. Слайд 54

- 55. Слайд 55

- 56. Слайд 56

- 57. Слайд 57

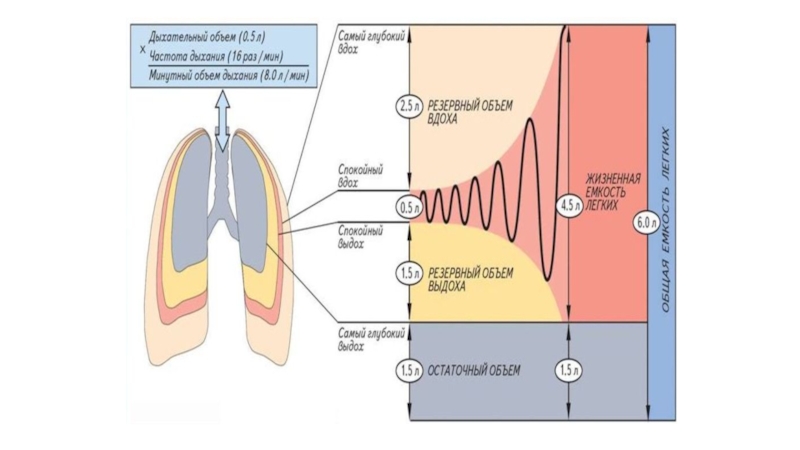

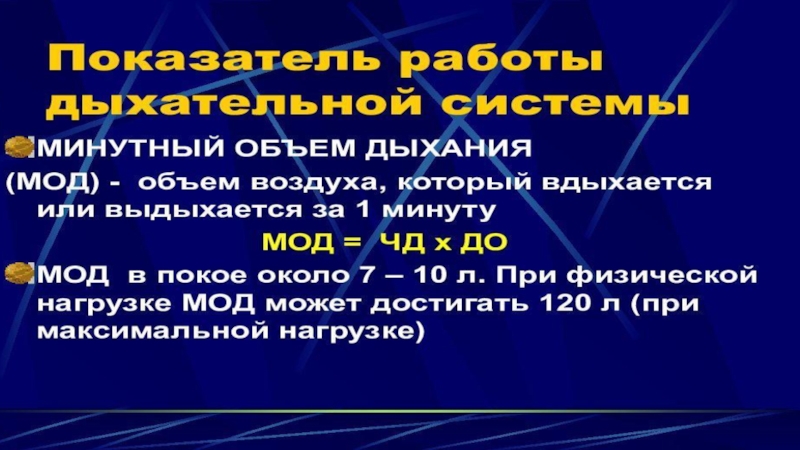

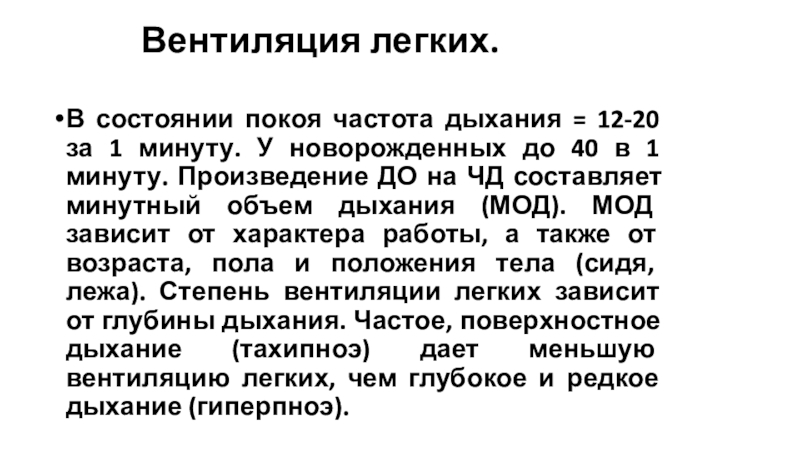

- 58. Вентиляция легких.В состоянии покоя частота дыхания =

- 59. Существует также понятие о минутном объеме легочной

- 60. Слайд 60

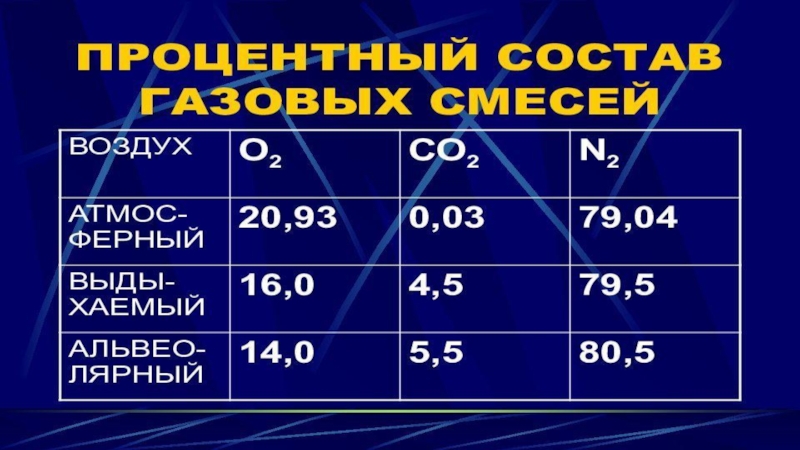

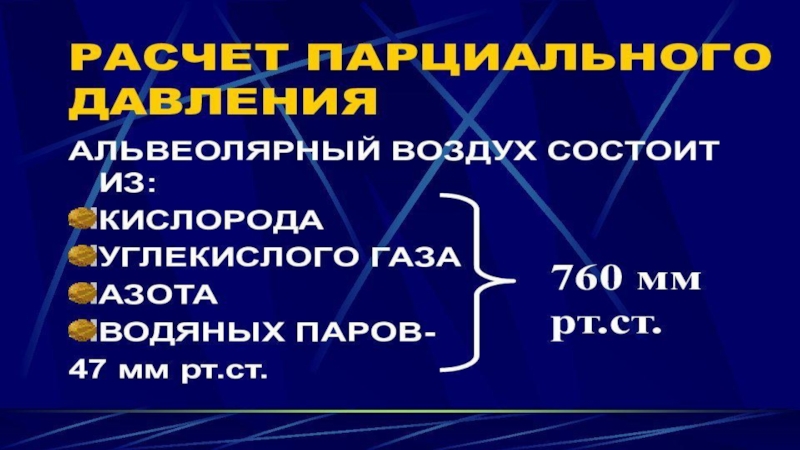

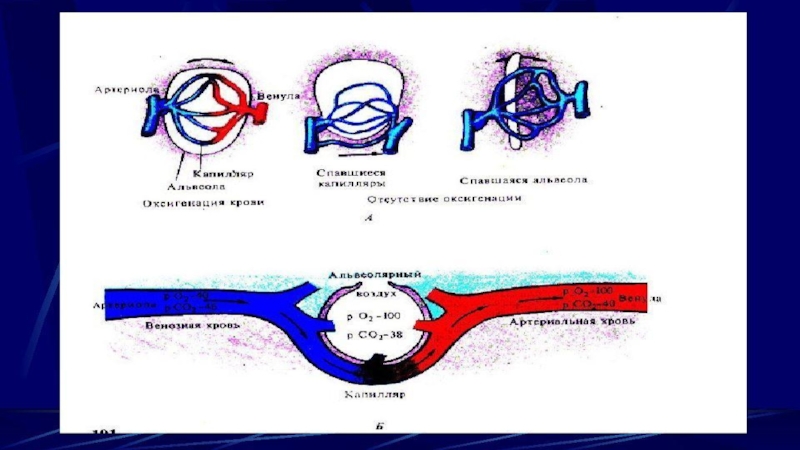

- 61. Газообмен на уровне легкихпроисходит за счет капилляров,

- 62. В венозной крови СО2 составляет 46 мм

- 63. Слайд 63

- 64. Слайд 64

- 65. Слайд 65

- 66. Слайд 66

- 67. Слайд 67

- 68. Слайд 68

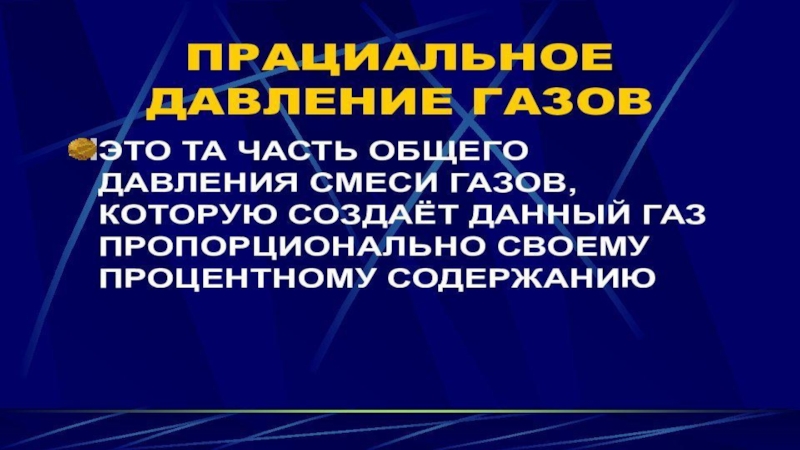

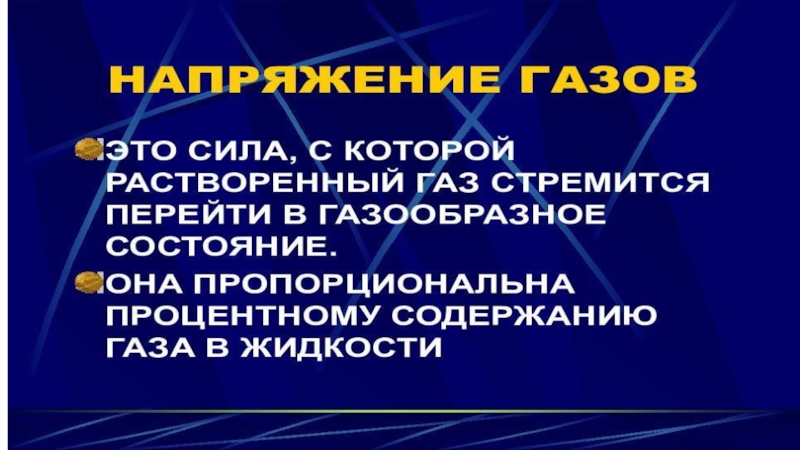

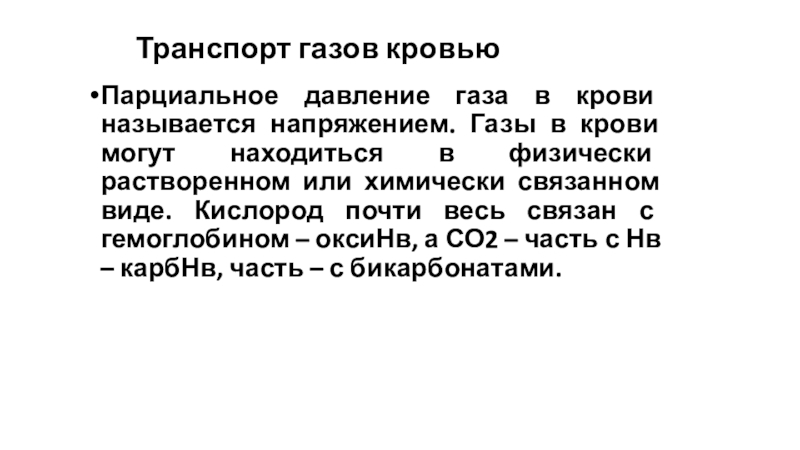

- 69. Транспорт газов кровьюПарциальное давление газа в крови

- 70. Слайд 70

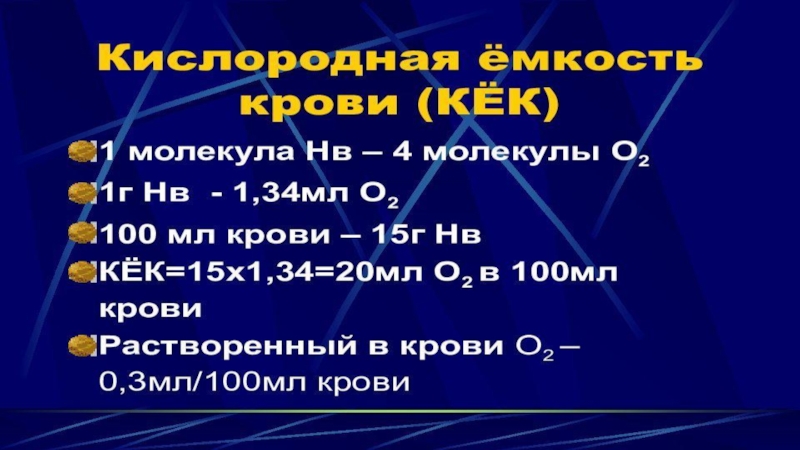

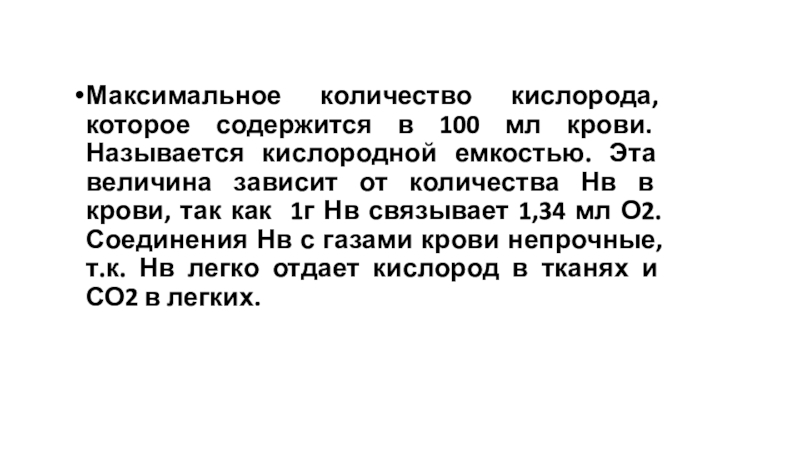

- 71. Максимальное количество кислорода, которое содержится в 100

- 72. Слайд 72

- 73. Слайд 73

- 74. Слайд 74

- 75. Слайд 75

- 76. Слайд 76

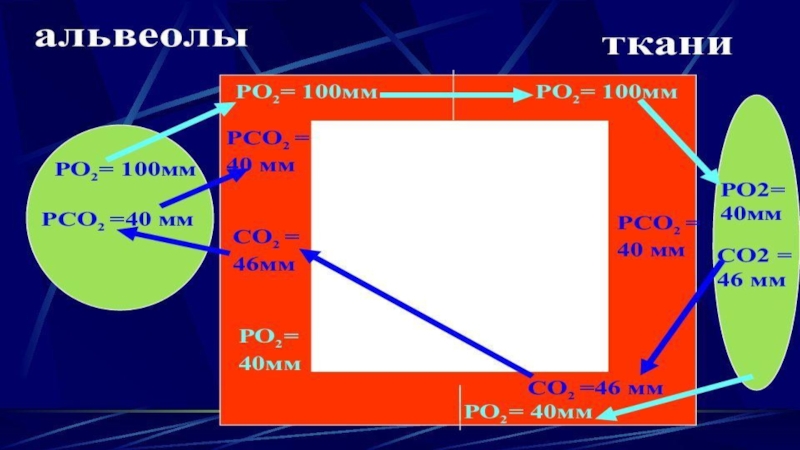

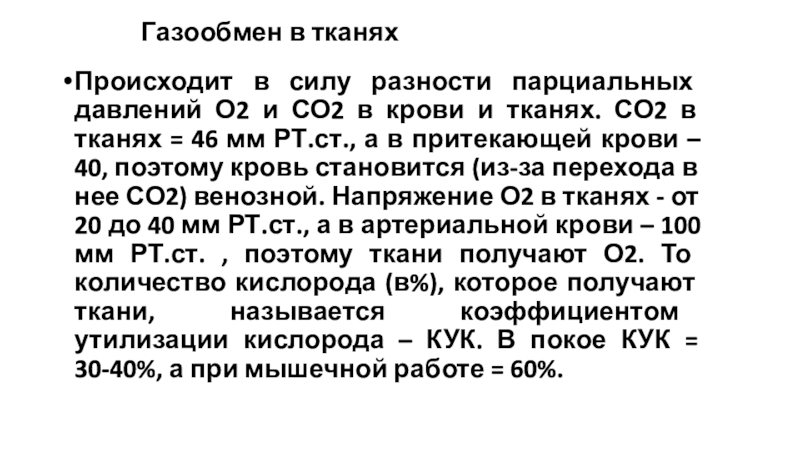

- 77. Газообмен в тканяхПроисходит в силу разности парциальных

- 78. Слайд 78

- 79. Слайд 79

- 80. Слайд 80

- 81. Слайд 81

- 82. Слайд 82

- 83. Слайд 83

- 84. Слайд 84

- 85. Слайд 85

- 86. Слайд 86

- 87. Слайд 87

- 88. Слайд 88

- 89. Слайд 89

- 90. Слайд 90

- 91. Слайд 91

- 92. Слайд 92

- 93. Слайд 93

- 94. Слайд 94

- 95. Слайд 95

- 96. Скачать презентанцию

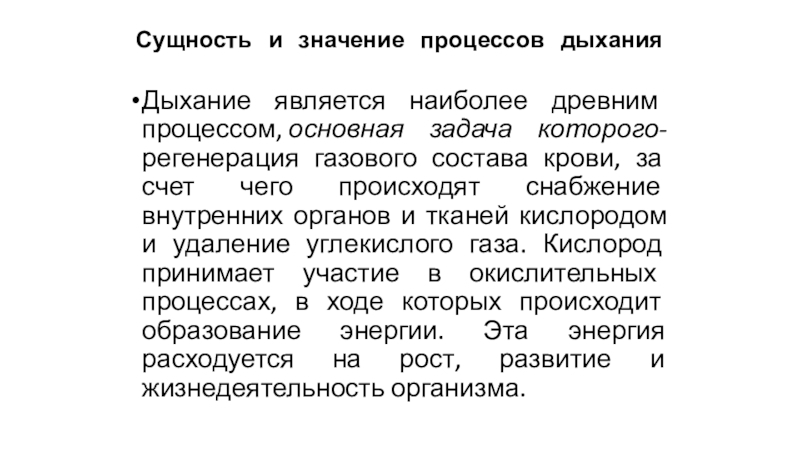

Сущность и значение процессов дыхания Дыхание является наиболее древним процессом, основная задача которого-регенерация газового состава крови, за счет чего происходят снабжение внутренних органов и тканей кислородом и удаление углекислого газа. Кислород принимает

Слайды и текст этой презентации

Слайд 3Сущность и значение процессов дыхания

Дыхание является наиболее древним процессом, основная задача

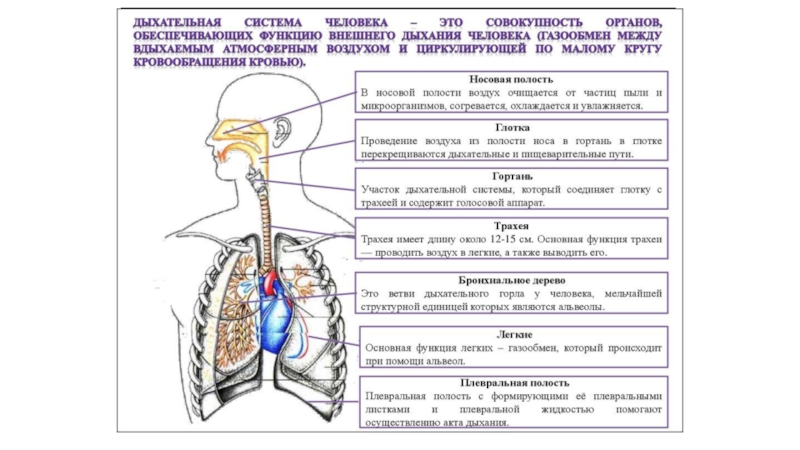

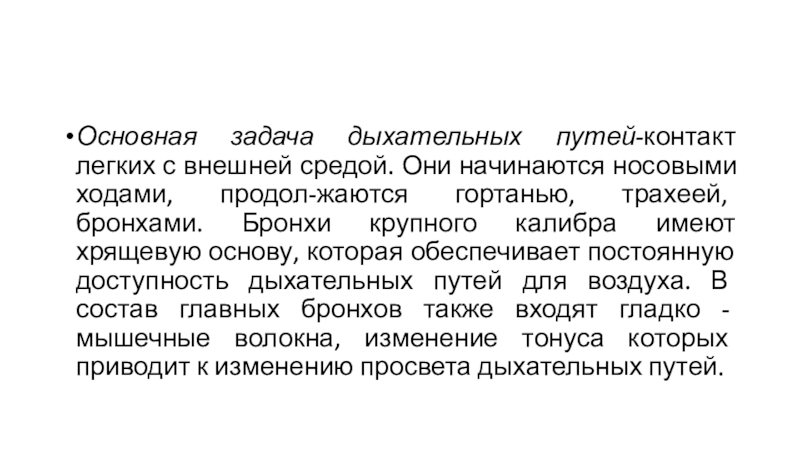

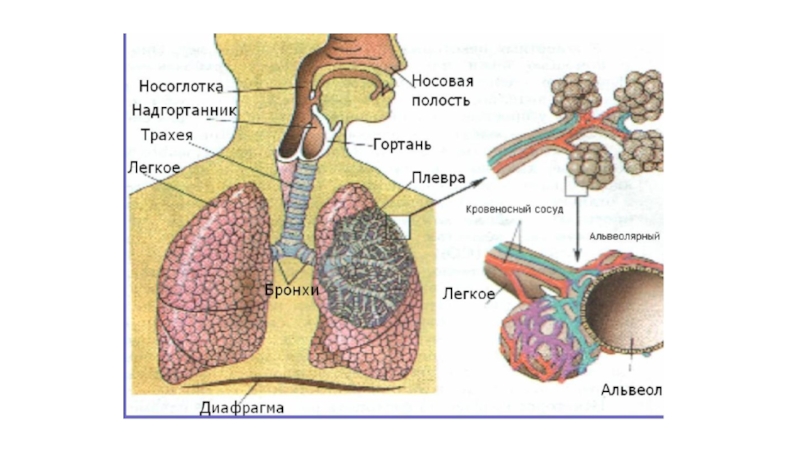

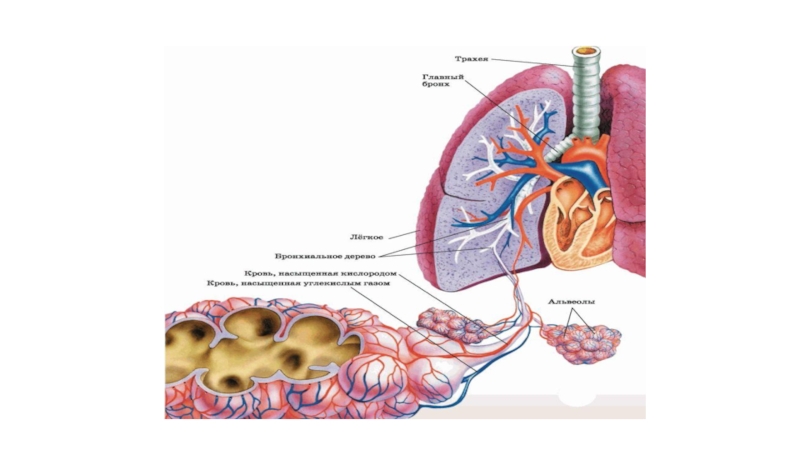

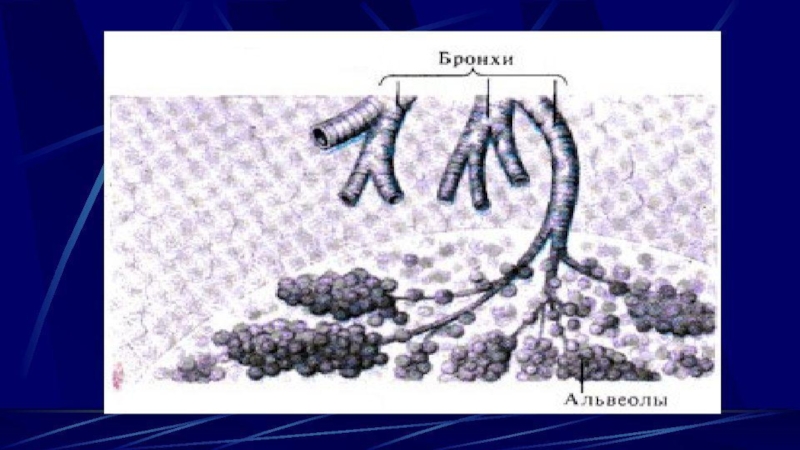

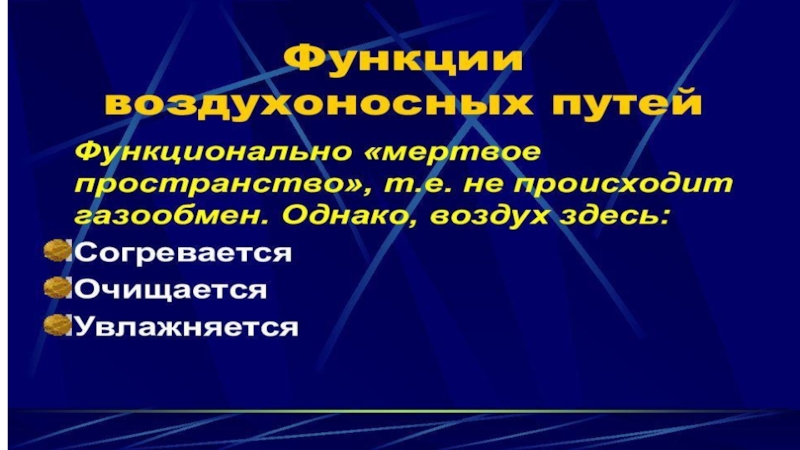

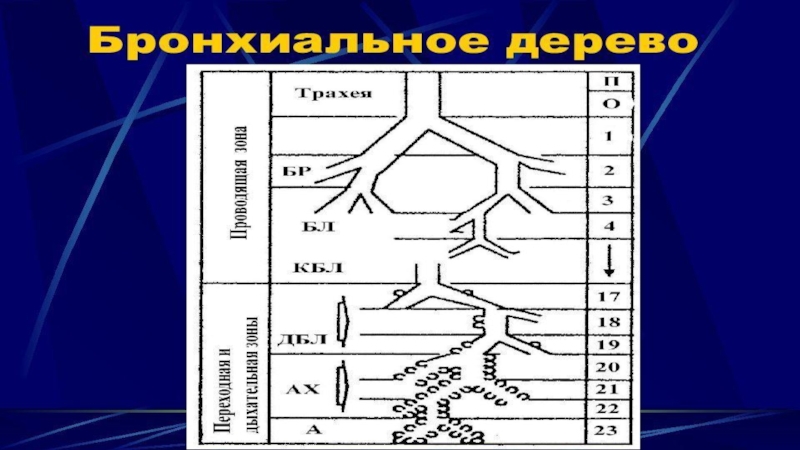

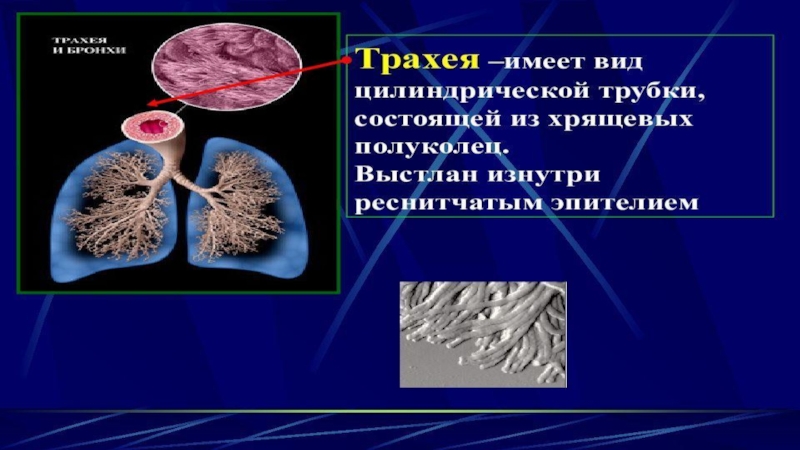

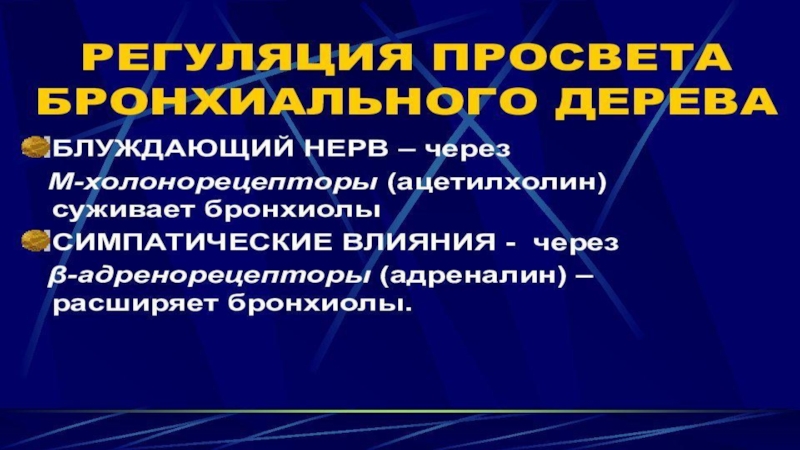

Слайд 5Основная задача дыхательных путей-контакт легких с внешней средой. Они начинаются

носовыми ходами, продол-жаются гортанью, трахеей, бронхами. Бронхи крупного калибра имеют

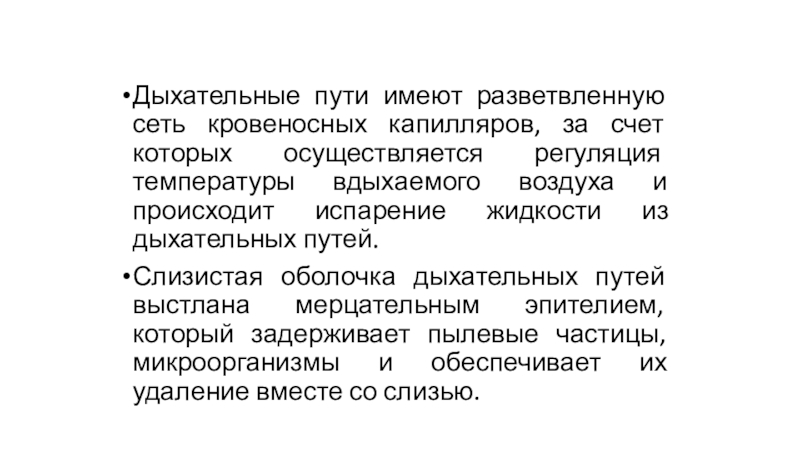

хрящевую основу, которая обеспечивает постоянную доступность дыхательных путей для воздуха. В состав главных бронхов также входят гладко - мышечные волокна, изменение тонуса которых приводит к изменению просвета дыхательных путей.Слайд 7Дыхательные пути имеют разветвленную сеть кровеносных капилляров, за счет которых

осуществляется регуляция температуры вдыхаемого воздуха и происходит испарение жидкости из

дыхательных путей.Слизистая оболочка дыхательных путей выстлана мерцательным эпителием, который задерживает пылевые частицы, микроорганизмы и обеспечивает их удаление вместе со слизью.

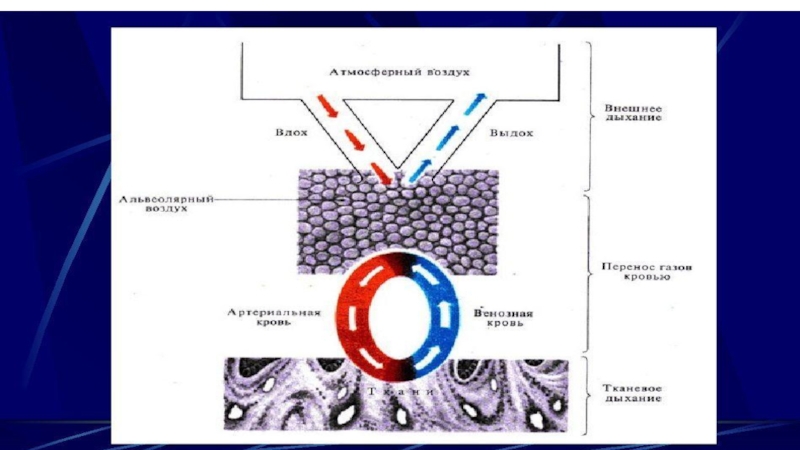

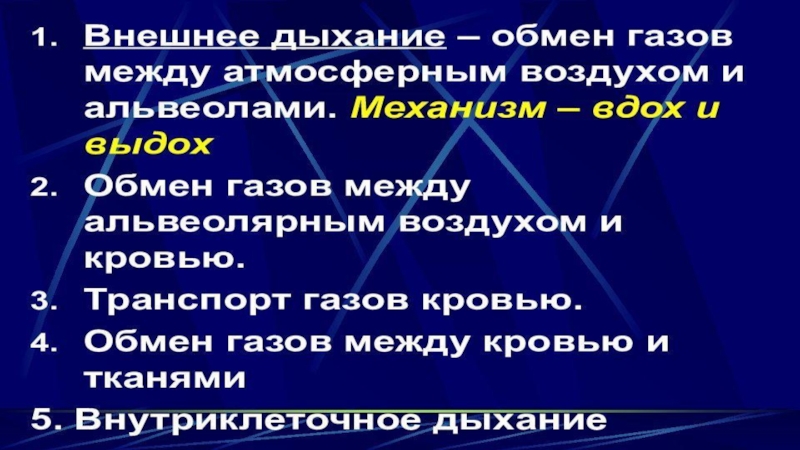

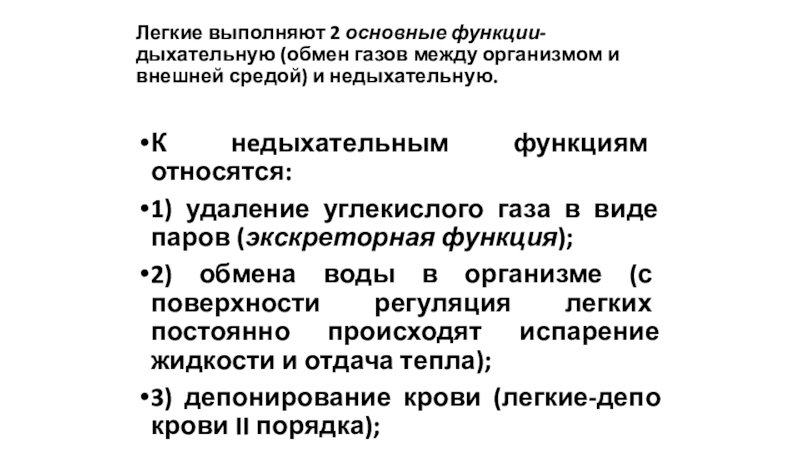

Слайд 10Легкие выполняют 2 основные функции-дыхательную (обмен газов между организмом и внешней

средой) и недыхательную.

К нeдыхательным функциям относятся:

1) удаление углекислого газа в

виде паров (экскреторная функция);2) обмена воды в организме (с поверхности регуляция легких постоянно происходят испарение жидкости и отдача тепла);

3) депонирование крови (легкие-депо крови II порядка);

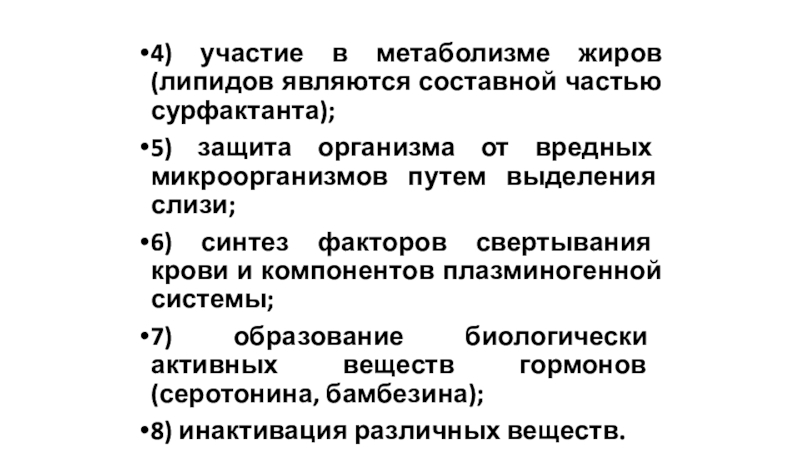

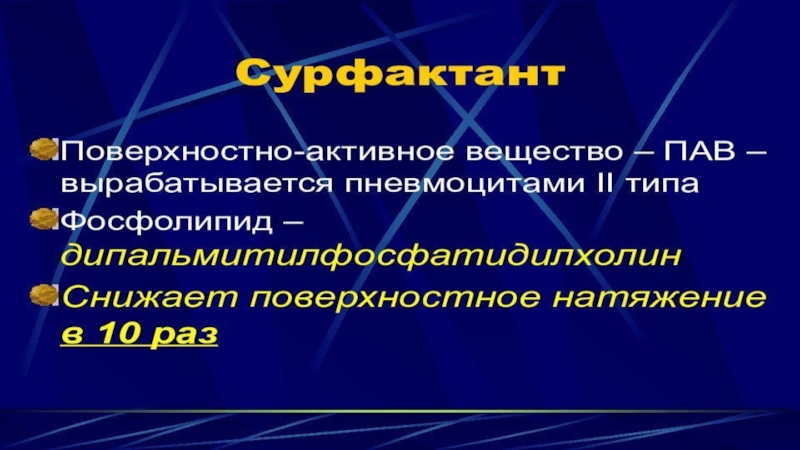

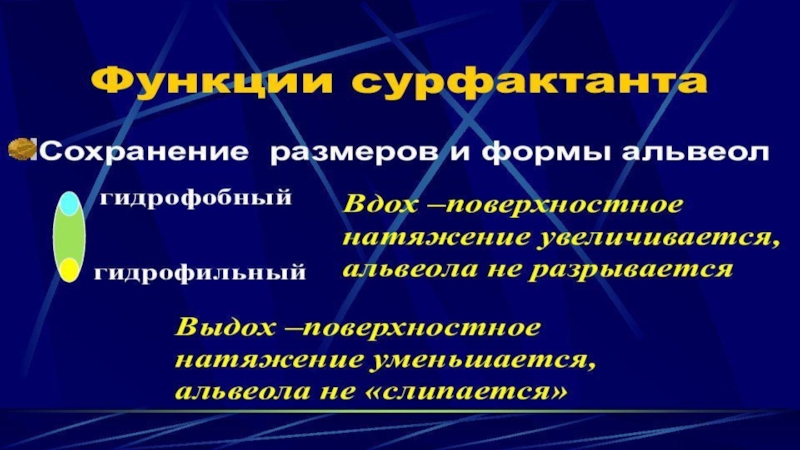

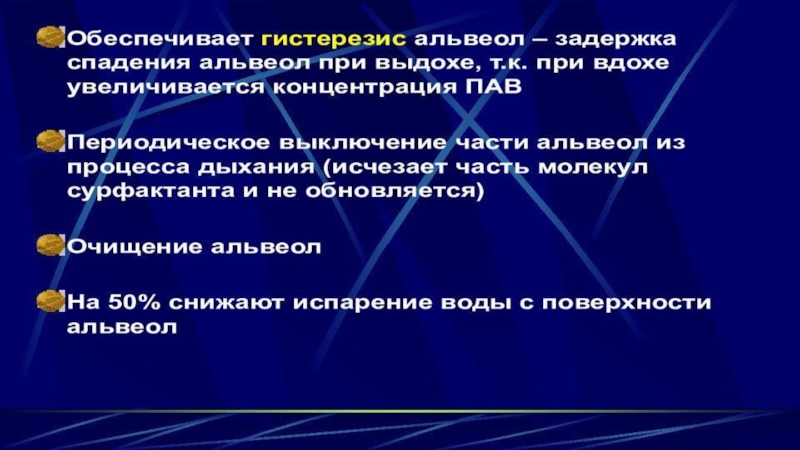

Слайд 124) участие в метаболизме жиров(липидов являются составной частью сурфактанта);

5) защита

организма от вредных микроорганизмов путем выделения слизи;

6) синтез факторов свертывания

крови и компонентов плазминогенной системы;7) образование биологически активных веществ гормонов (серотонина, бамбезина);

8) инактивация различных веществ.

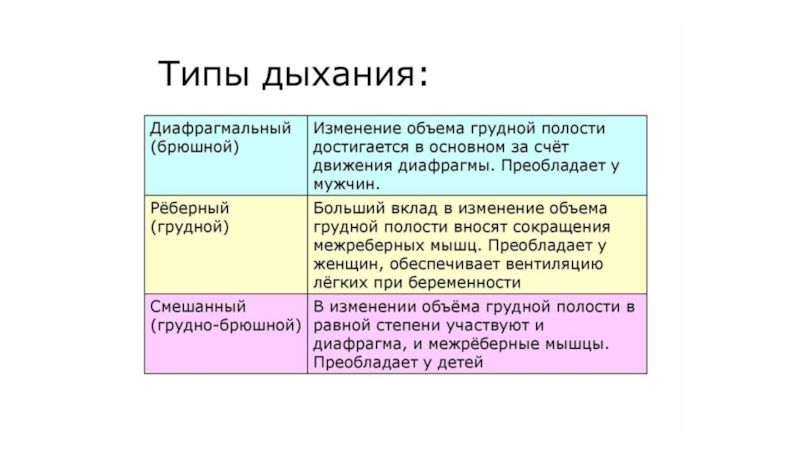

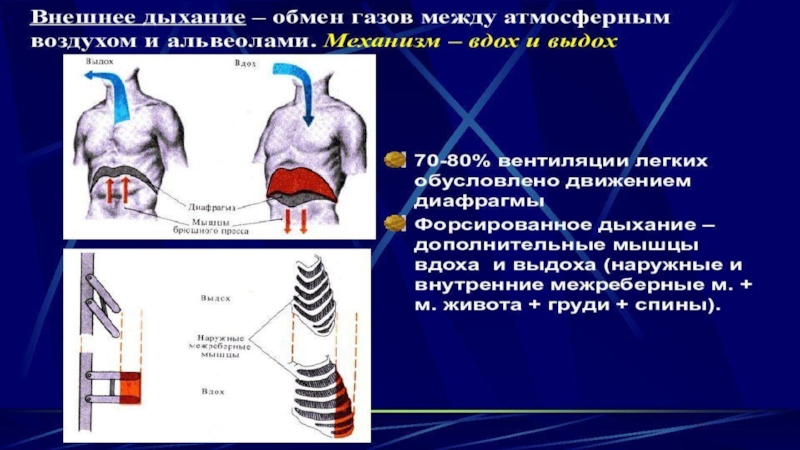

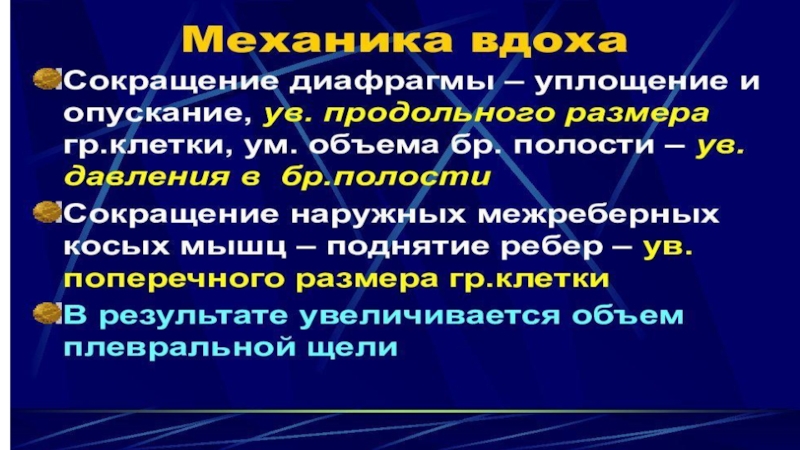

Слайд 19Грудная клетка вместе с вспомогательной дыхательной мускулатурой образует мешок для

легких. За счет сокращения мышц во время вдоха и выдоха

происходит изменение размеров грудной клетки. Инспираторные мышцы приподнимают передний отдел ребер, приводя к увеличению переднезаднего и бокового размера. В осуществлении глубокого вдоха принимают участие и вспомогательные мышцы (лестничная, большая и малая грудные, мышцы разгибающие позвоночник).Слайд 20Акт вдоха – активный процесс и сопровождается затратой энергии, которая

расходуется на преодоление:

1.тяжести грудной клетки ;

2.сопротивления органов брюшной полости;

3.аэродинамического сопротивления;

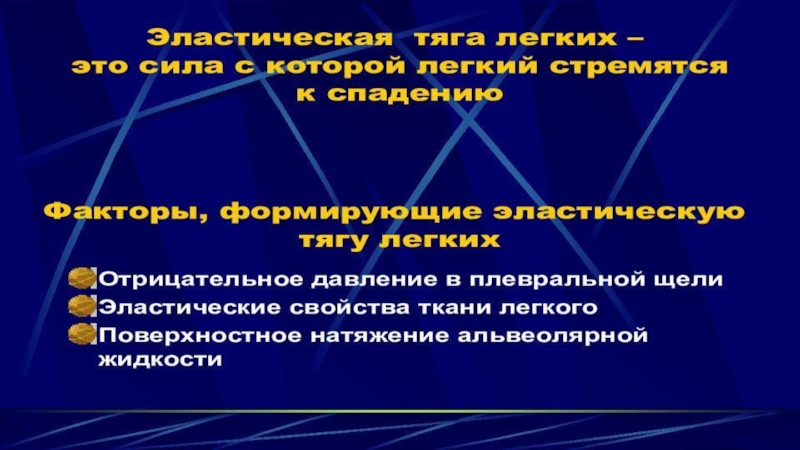

4.эластической тяги легких (сила, с которой легочная ткань стремится сжаться).

При глубоком (форсированном) вдохе дополнительно сокращаются мышцы шеи, груди и плечевого пояса.

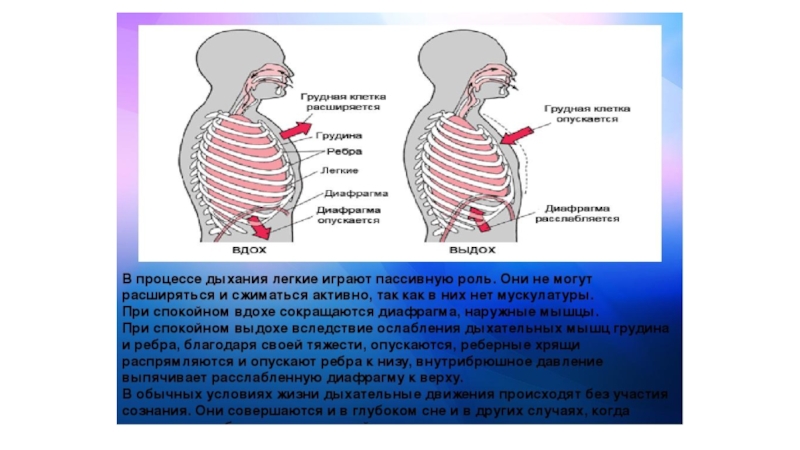

Слайд 22Акт выдоха – экспирация – процесс пассивный, хотя и участвуют

диафрагма (приобретает форму купола) и внутренние межреберные мышцы. Ребра опускаются,

грудная клетка сужается, объем легких уменьшается (в том числе, за счет эластической тяги), увеличивается внутрилегочное давление и воздух изгоняется из легких. При форсированном выдохе дополнительно сокращаются мышцы живота, или брюшного пресса.Слайд 23Экспираторные мышцы при сокращении вызывают уменьшение объема грудной полости. В

максимальном выдохе принимают участие мышцы передней брюшной стенки и мышцы,

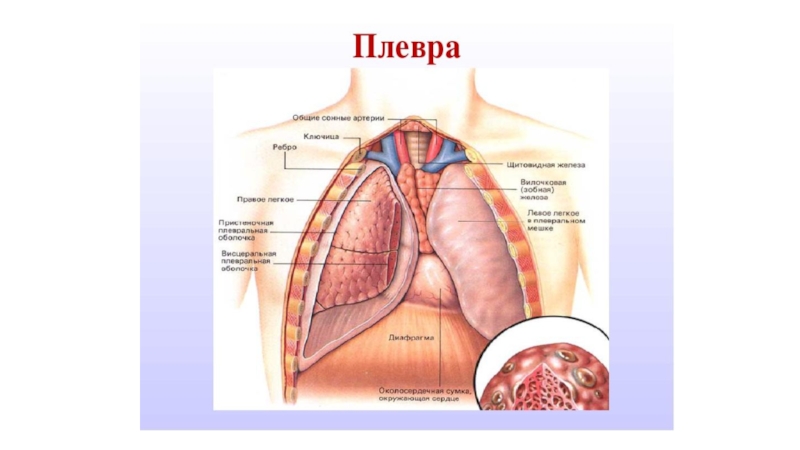

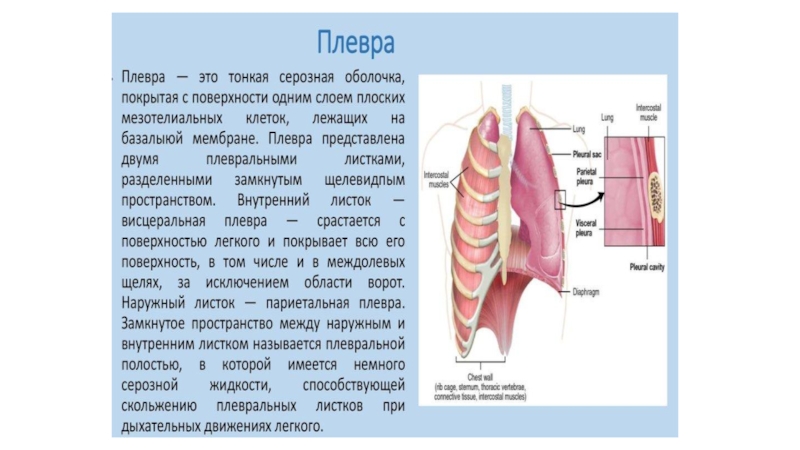

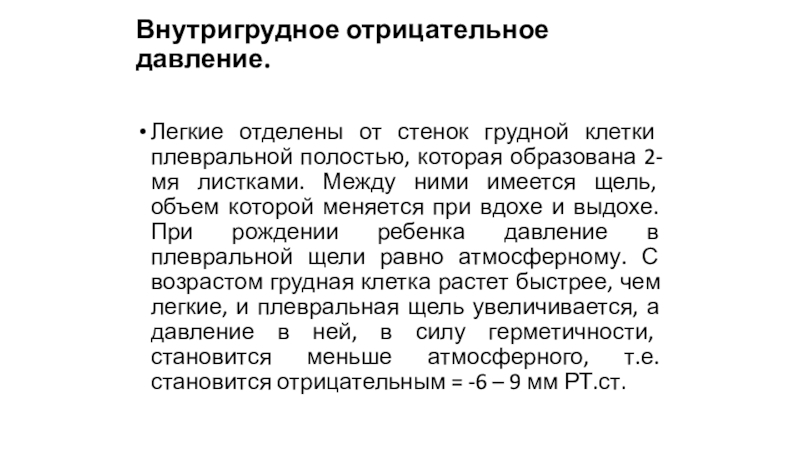

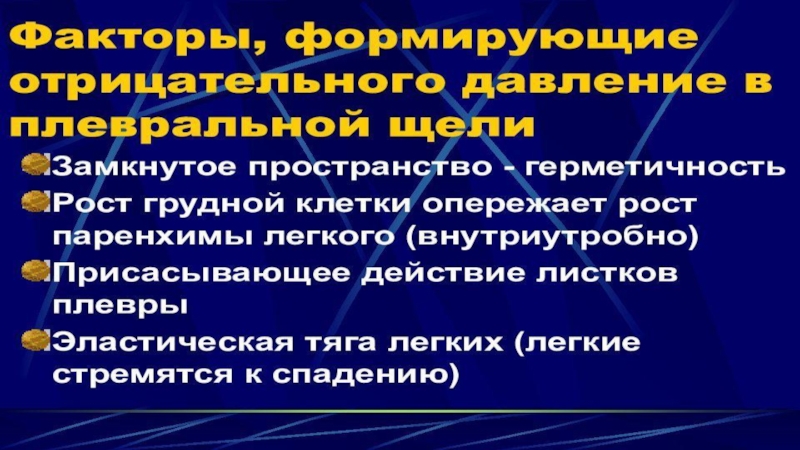

сгибающие позвоночник.Слайд 31Внутригрудное отрицательное давление.

Легкие отделены от стенок грудной клетки плевральной полостью,

которая образована 2-мя листками. Между ними имеется щель, объем которой

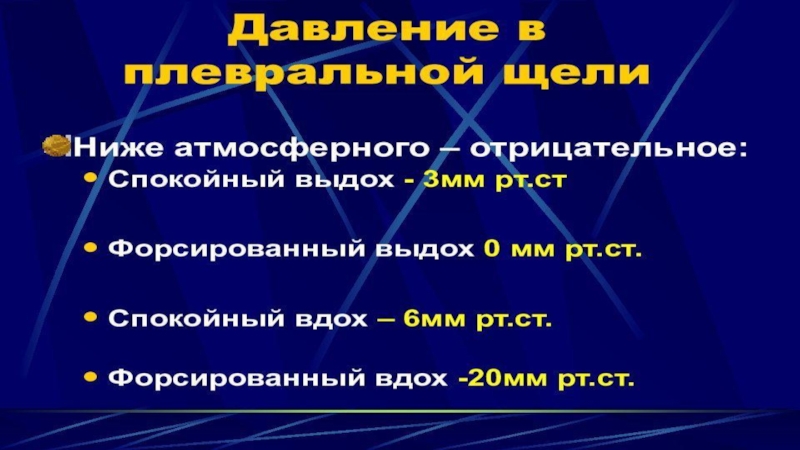

меняется при вдохе и выдохе. При рождении ребенка давление в плевральной щели равно атмосферному. С возрастом грудная клетка растет быстрее, чем легкие, и плевральная щель увеличивается, а давление в ней, в силу герметичности, становится меньше атмосферного, т.е. становится отрицательным = -6 – 9 мм РТ.ст.Слайд 32При вдохе оно делается более отрицательным, поэтому воздух легко поступает

в легкие. При выдохе растянутая легочная ткань сжимается (хотя и

не до конца), внутрилегочное давление увеличивается, что способствует выдоху. Таким образом, отрицательное внутригрудное давление помогает осуществлять вдох, а эластическая тяга легких облегчает выдох.Слайд 35Пневмоторакс

Если по разным причинам атмосферный воздух попадает в плевральную щель,

то возникает пневмоторакс. Это – тяжелое состояние, так легкие сжимаются

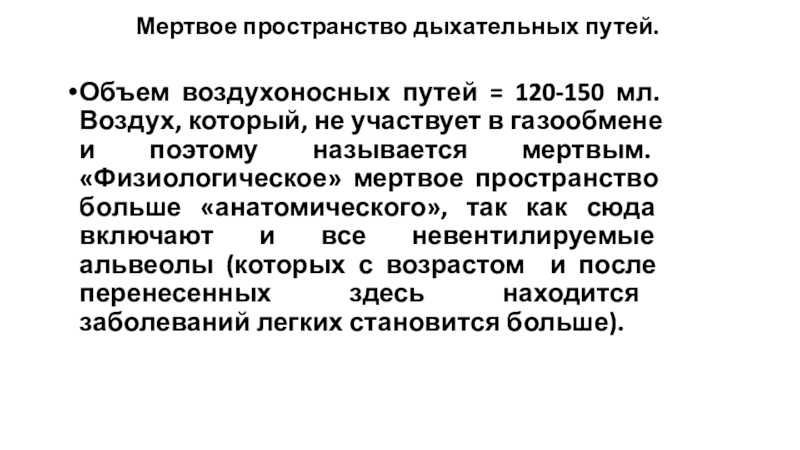

и не участвуют в газообмене. Различают 3 вида пневмоторакса: 1.закрытый, 2.открытый, 3.клапанный – наиболее тяжелая форма, когда воздух с каждым вдохом накапливается в плевральной щели и поджимает легкое.Слайд 39Мертвое пространство дыхательных путей.

Объем воздухоносных путей = 120-150 мл. Воздух,

который, не участвует в газообмене и поэтому называется мертвым. «Физиологическое»

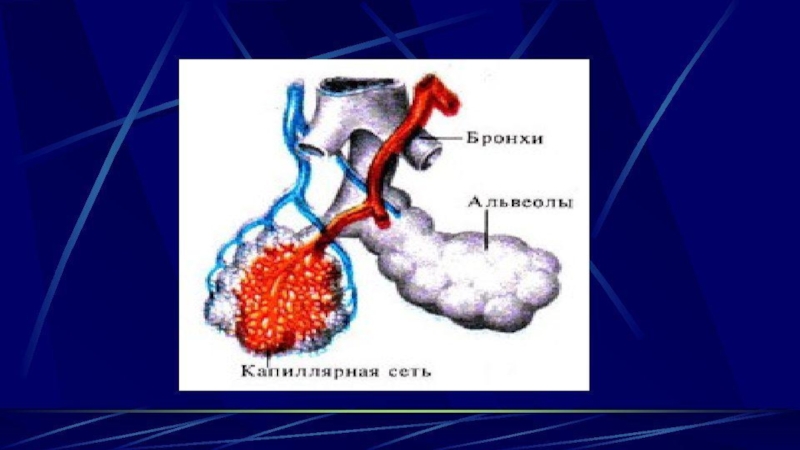

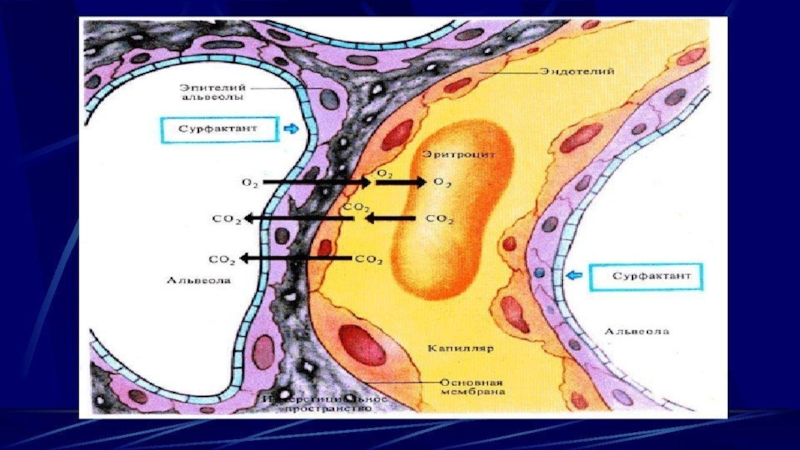

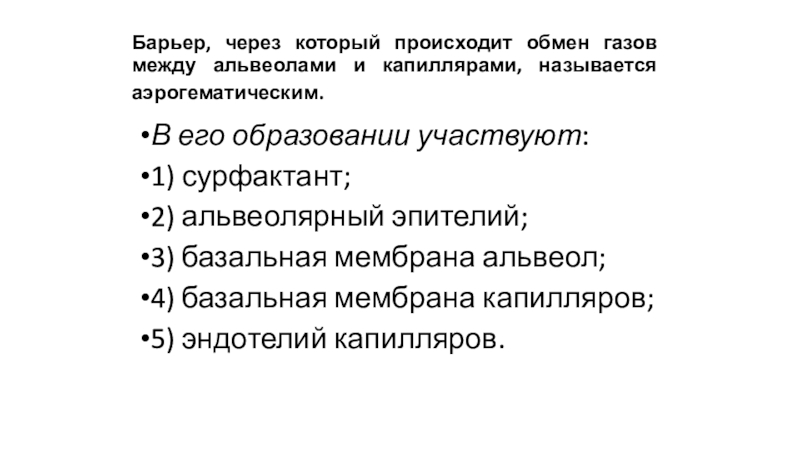

мертвое пространство больше «анатомического», так как сюда включают и все невентилируемые альвеолы (которых с возрастом и после перенесенных здесь находится заболеваний легких становится больше).Слайд 44Барьер, через который происходит обмен газов между альвеолами и капиллярами,

называется аэрогематическим.

В его образовании участвуют:

1) сурфактант;

2) альвеолярный эпителий;

3) базальная мембрана

альвеол;4) базальная мембрана капилляров;

5) эндотелий капилляров.

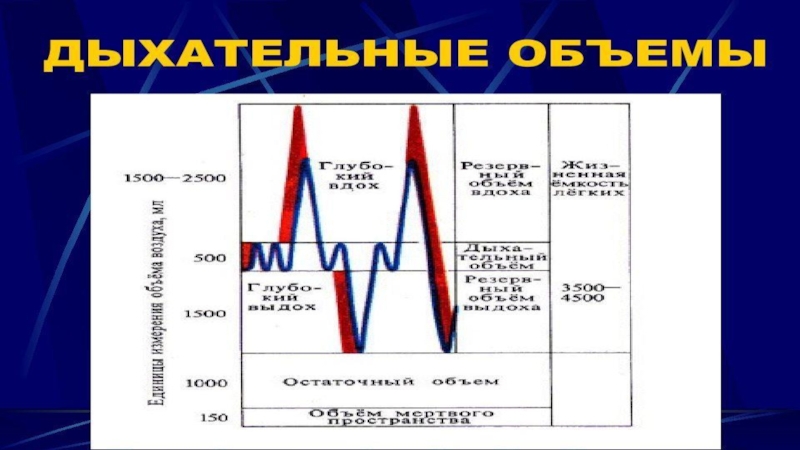

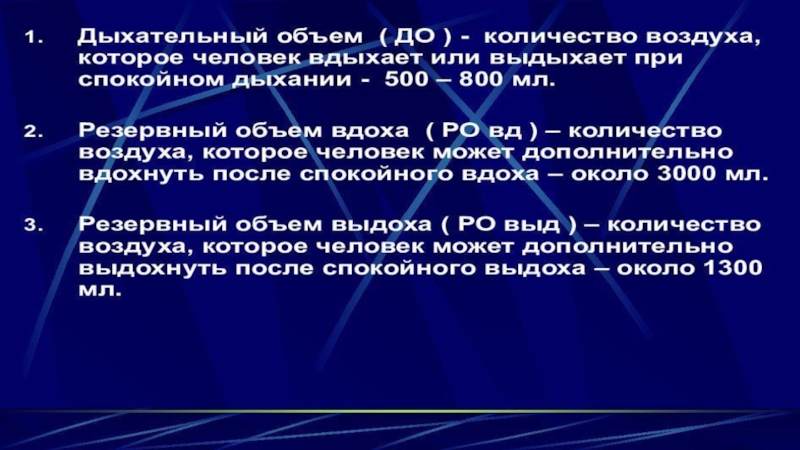

Слайд 58Вентиляция легких.

В состоянии покоя частота дыхания = 12-20 за 1

минуту. У новорожденных до 40 в 1 минуту. Произведение ДО

на ЧД составляет минутный объем дыхания (МОД). МОД зависит от характера работы, а также от возраста, пола и положения тела (сидя, лежа). Степень вентиляции легких зависит от глубины дыхания. Частое, поверхностное дыхание (тахипноэ) дает меньшую вентиляцию легких, чем глубокое и редкое дыхание (гиперпноэ).Слайд 59Существует также понятие о минутном объеме легочной вентиляции (МОЛВ), который

рассчитывают с учетом объема мертвого пространства: МОЛВ = (ДО

– О мертвого пространства) х ЧД. У спортсменов легочная вентиляция при физической работе увеличивается за счет увеличения ДО, не ЧД, как у нетренированных людей.Слайд 61Газообмен на уровне легких

происходит за счет капилляров, которые окружают альвеолы

легких. Основной фактор, обеспечивающий газообмен, - это градиент парциального давления

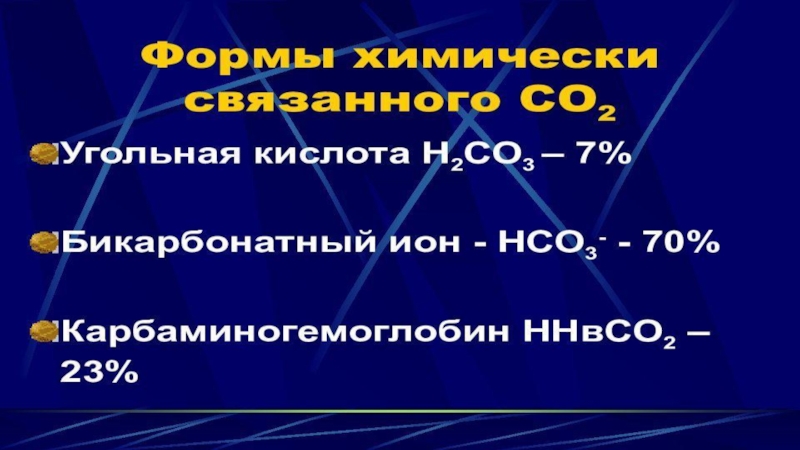

кислорода и углекислого газа в альвеолах и в крови. Скорость диффузии газов на уровне легких обеспечивают:крови в виде угольной кислоты и ее солей – бикарбонатов.