Разделы презентаций

- Разное

- Английский язык

- Астрономия

- Алгебра

- Биология

- География

- Геометрия

- Детские презентации

- Информатика

- История

- Литература

- Математика

- Медицина

- Менеджмент

- Музыка

- МХК

- Немецкий язык

- ОБЖ

- Обществознание

- Окружающий мир

- Педагогика

- Русский язык

- Технология

- Физика

- Философия

- Химия

- Шаблоны, картинки для презентаций

- Экология

- Экономика

- Юриспруденция

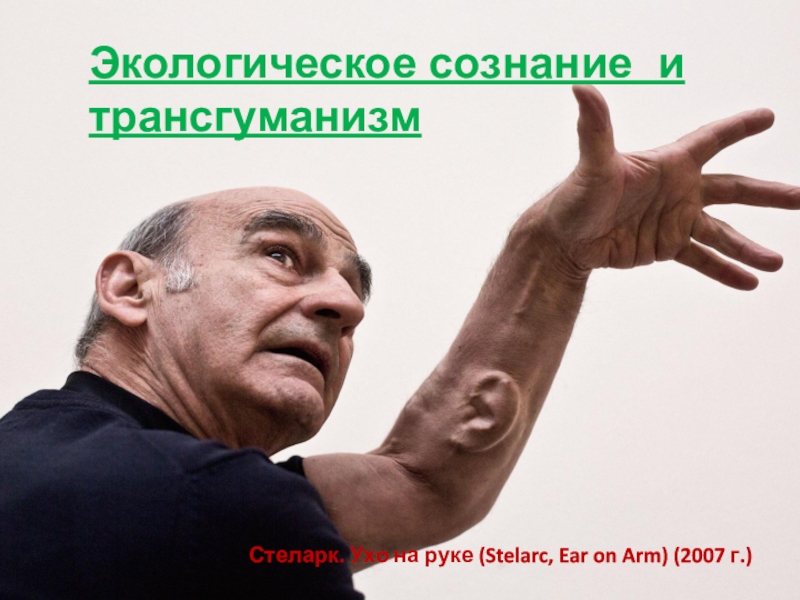

Экологическое сознание и трансгуманизм

Содержание

- 1. Экологическое сознание и трансгуманизм

- 2. Экологическое сознание – способность понимания неразрывной связи человеческого

- 3. Трансгуманизм – это футурологический принцип, согласно которому

- 4. Эволюция культурной жизни: Биотехнологический синтез и

- 5. Постсоциология – прогностическое направление, проектирующее социальные

- 6. Эволюция технической жизни: Естественное и искусственное https://postnauka.ru/faq/24269Вопросы:

- 7. Эпистемологическая проблематика – решение вопроса о возможности

- 8. ИЖ как имитацияНорберт Винер (1894-1964 гг.)Кибернетика как

- 9. ИЖ как конструкцияВопрос: должна ли искусственная жизнь

- 10. Математические модели клеточных автоматов Последователи фон

- 11. ИЖ как функцияТеория сложных адаптивных систем (1970-е

- 12. ИЖ как аналог ИИВ чем альтернатива?Искусственную жизнь

- 13. ЛитератураГалкин Д.В. Искусственная жизнь как низвержение плоти:

- 14. Спасибо за внимание!

- 15. Скачать презентанцию

Слайды и текст этой презентации

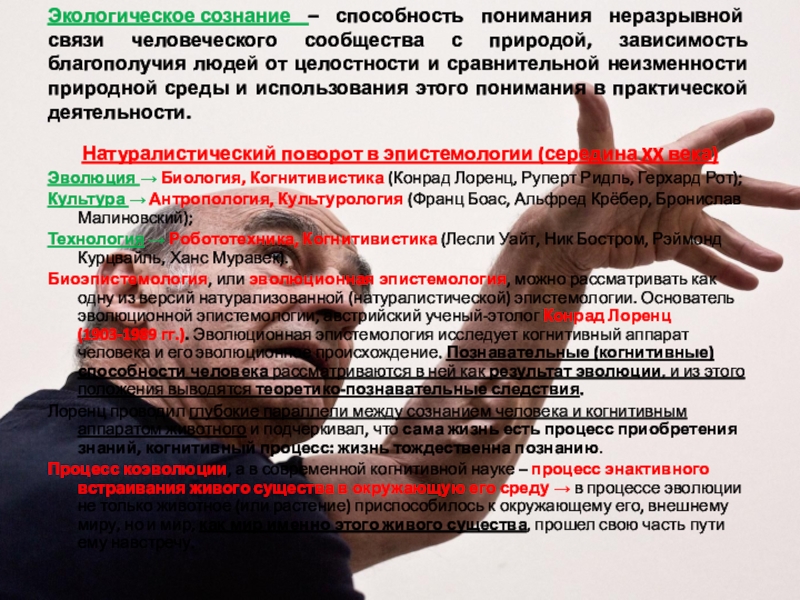

Слайд 2Экологическое сознание – способность понимания неразрывной связи человеческого сообщества с природой,

зависимость благополучия людей от целостности и сравнительной неизменности природной среды

и использования этого понимания в практической деятельности.Натуралистический поворот в эпистемологии (середина XX века)

Эволюция → Биология, Когнитивистика (Конрад Лоренц, Руперт Ридль, Герхард Рот);

Культура → Антропология, Культурология (Франц Боас, Альфред Крёбер, Бронислав Малиновский);

Технология → Робототехника, Когнитивистика (Лесли Уайт, Ник Бостром, Рэймонд Курцвайль, Ханс Муравек).

Биоэпистемология, или эволюционная эпистемология, можно рассматривать как одну из версий натурализованной (натуралистической) эпистемологии. Основатель эволюционной эпистемологии, австрийский ученый-этолог Конрад Лоренц (1903-1989 гг.). Эволюционная эпистемология исследует когнитивный аппарат человека и его эволюционное происхождение. Познавательные (когнитивные) способности человека рассматриваются в ней как результат эволюции, и из этого положения выводятся теоретико-познавательные следствия.

Лоренц проводил глубокие параллели между сознанием человека и когнитивным аппаратом животного и подчеркивал, что сама жизнь есть процесс приобретения знаний, когнитивный процесс: жизнь тождественна познанию.

Процесс коэволюции, а в современной когнитивной науке – процесс энактивного встраивания живого существа в окружающую его среду → в процессе эволюции не только животное (или растение) приспособилось к окружающему его, внешнему миру, но и мир, как мир именно этого живого существа, прошел свою часть пути ему навстречу.

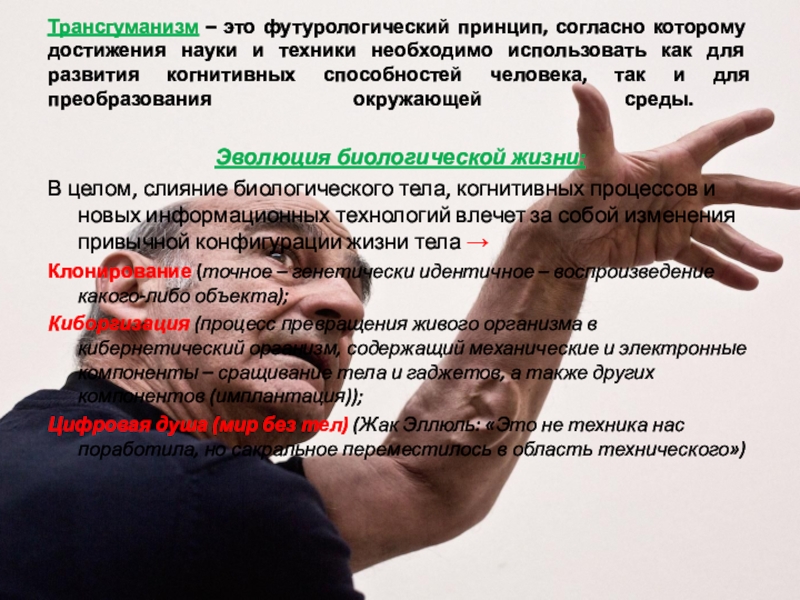

Слайд 3Трансгуманизм – это футурологический принцип, согласно которому достижения науки и

техники необходимо использовать как для развития когнитивных способностей человека, так

и для преобразования окружающей среды.Эволюция биологической жизни:

В целом, слияние биологического тела, когнитивных процессов и новых информационных технологий влечет за собой изменения привычной конфигурации жизни тела →

Клонирование (точное – генетически идентичное – воспроизведение какого-либо объекта);

Киборгизация (процесс превращения живого организма в кибернетический организм, содержащий механические и электронные компоненты – сращивание тела и гаджетов, а также других компонентов (имплантация));

Цифровая душа (мир без тел) (Жак Эллюль: «Это не техника нас поработила, но сакральное переместилось в область технического»)

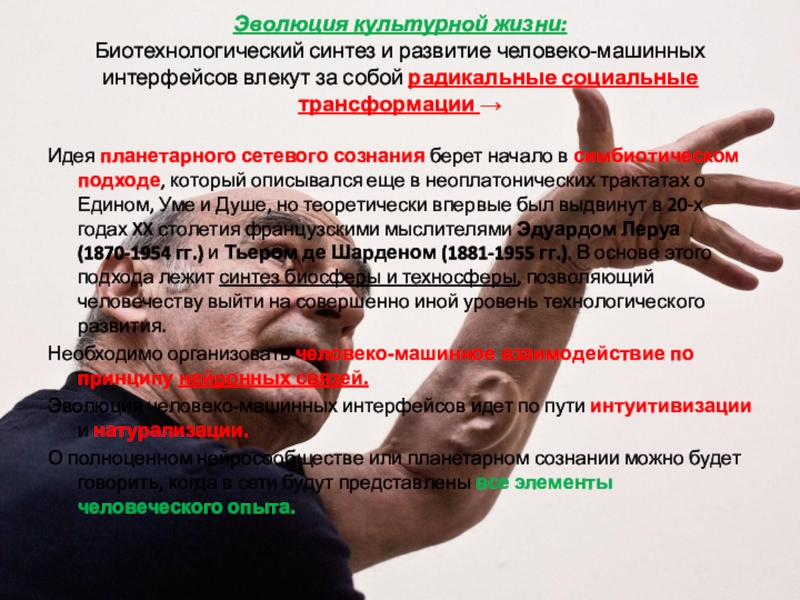

Слайд 4Эволюция культурной жизни: Биотехнологический синтез и развитие человеко-машинных интерфейсов влекут

за собой радикальные социальные трансформации →

Идея планетарного сетевого сознания берет

начало в симбиотическом подходе, который описывался еще в неоплатонических трактатах о Едином, Уме и Душе, но теоретически впервые был выдвинут в 20-х годах XX столетия французскими мыслителями Эдуардом Леруа (1870-1954 гг.) и Тьером де Шарденом (1881-1955 гг.). В основе этого подхода лежит синтез биосферы и техносферы, позволяющий человечеству выйти на совершенно иной уровень технологического развития.Необходимо организовать человеко-машинное взаимодействие по принципу нейронных связей.

Эволюция человеко-машинных интерфейсов идет по пути интуитивизации и натурализации.

О полноценном нейросообществе или планетарном сознании можно будет говорить, когда в сети будут представлены все элементы человеческого опыта.

Слайд 5Постсоциология –

прогностическое направление, проектирующее социальные модели постчеловеческого типа

Цифровая цивилизация

нуждается в новых формах актуализации власти:

а) автоматический порядок ЦК: транспарентность

versus приватностьТранспарентность означает возможность репрезентации любых общественных и личных структур в общем информационном поле. С одной стороны, информационная транспарентность предполагает свободный доступ к любой информации и характеризует новую степень индивидуальной свободы. С другой стороны, информационная транспарентность открывает возможности для тотального надзора и тотализации возможности властного насилия.

б) диффузия агентов ЦК: фрагментарность versus целостность

ЦК дробит единую личность на множественные текучие (fluid) идентичности. Жизненные стратегии людей превращаются в несвязанные между собой, не собираемые в единую социальную активность траектории движения отдельных идентичностей в горизонтальной схеме социальных сетей и медиа (проблема исчезающего агента). ЦК позволяет максимально избавиться от всех ненужных социальных контактов и интеракций и обслуживать отдельные фрагменты нашей жизни, которые оформляются в особого типа идентичностях (профилях).

Кибердемократия → прямое цифровое участие в традиционных политических действиях

«Распыленное государство» → биополитика – нестабильность человеческого субстрата потребует новых принципов идентичности и идентификации

Постчеловеческое нейросообщество → коллективное сетевое сознание; социальные процессы становятся поведением единого сетевого организма

Слайд 6Эволюция технической жизни:

Естественное и искусственное

https://postnauka.ru/faq/24269

Вопросы:

▪ Можем ли мы сформулировать

необходимые и достаточные свойства живого, конструируя искусственную жизнь?

▪ Каков онтологический

статус искусственной жизни относительно жизни натуральной: должны ли мы уравнять и на каких основаниях природное и искусственное?▪ Возможно ли на формальных моделях ИЖ построить полную, завершенную симуляцию простейшего живого организма?

▪ Существует ли жесткая граница между естественной жизнью и искусственной?

Гипотезы:

▪ сущностные основания и фундаментальные принципы жизни (например, главные функции живого – саморепродукция, метаболизм, адаптация и т.д.) могут быть представлены в относительно простых моделях: компьютерных, математических, робототехнических.

▪ неразрывная связь между живым организмом и его биохимическим воплощением: искусственная жизнь может быть определена как синтетический организм, сконструированный из молекулярного материала.

▪ предполагает возможность гибридных форм искусственной жизни, сочетающих биохимические процессы организмов (клеток, тканей, бактерий, живых существ) и технологические структуры.

Слайд 7Эпистемологическая проблематика – решение вопроса о возможности автономного поведения в

технических системах; Онтологическая проблематика – объединяет все три гипотезы и

касается определения границ живого относительно неживой материи и искусственной жизни.Идея «сильной» программы ИЖ

Автор термина «artificial life» (искусственной жизни) – Крис Лэнгтон, математик и программист – именно он предложил исходную интуицию для концепции ИЖ как «жизни, какой она могла бы быть».

Позитивный эффект:

+ модели ИЖ базируются на максимально общих основах всех форм живого (метафизический срез);

+ эксперименты на моделях ИЖ позволяют решить проблему времени биологических процессов, длительность которых измеряется сотнями и миллионами лет (биологический срез);

+ на этих простых моделях мы можем получить бесконечно сложные варианты структур и поведения, которые заранее не известны и проявляются в наблюдении (социологический срез);

+ все концептуальные основания модели должны быть эксплицитны в структуре самой модели (конструктивный срез).

Негативный эффект:

– Содержательная основа моделей ИЖ весьма спорная и то,, как в них соотносятся модельное упрощение и реальная сложность живого, зависит от уровня абстракции: модели должны базироваться на функциях живых систем – самоорганизации и создании спонтанного порядка, самовоспроизводстве, метаболизме, обучении, адаптации и эволюции. Это позволяет нам наполнять модели содержанием «жизни, какой мы ее знаем», однако оставляет возможность двигаться в направлении искусственной «жизни, какой она могла бы быть».

Основная проблема: можем ли мы в искусственном процессе на модели получить некую «жизнь»?

Слайд 8ИЖ как имитация

Норберт Винер (1894-1964 гг.)

Кибернетика как общая теория контроля

и коммуникации в мире людей и животных. Главные принципы кибернетики

– саморегуляция и обратная связь, имеют универсальный характер для живых и технических систем и обеспечивают их управляемое автономное функционирование. Все, что живет или функционирует технически, имеет внутренний цикл контроля (цикл, петля, возвращение процесса к началу считаются символом кибернетики). Целостности этого цикла всегда угрожают хаос и неопределенность внешней среды, следовательно, кибернетический контроль должен обеспечить борьбу с этим хаосом (энтропией). Обратная связь и саморегуляция трактовалась как универсальный принцип не только технических и биологических, но и социальных систем.Алан Тьюринг (1912-1954 гг.)

Теория и методология искусственного интеллекта (ИИ)

Слайд 9ИЖ как конструкция

Вопрос: должна ли искусственная жизнь быть копированием жизни,

какой мы ее знаем, либо она принципиально является конструированием жизни,

какой она могла бы быть?Идея конструирования реальности через взаимодействие – наблюдателя и объекта (квантовая физика), учеников и педагога (педагогика), человека и машины, человека и человека (психология).

Гордон Паск, Ханс фон Ферстер, Умберто Матурана и Франческо Варела – ученые, которые оспаривали кибернетические идеи имитирующей автоматики.

Процесс конструирования предполагает:

Включенность наблюдателя в наблюдаемый объект в процессе конструирования;

Автопоэзис является условием автономного поведения живых систем, которое не имитируется, а конструируется в процессе взаимодействия.

Слайд 10Математические модели клеточных автоматов

Последователи фон Нэймана - Дж. Конуэй,

Ст. Вольфрам, К. Лэнгтон Они считают, что модель клеточного автомата –

это универсальная абстракция для описания живых систем (будучи простой функцией, клеточный автомат может генерировать сложные структуры с автономным поведением).• Дж. Конуэй. «Жизнь» («The Game of Life»). Зависимость состояния клетки матрицы от количества и состояния соседей порождает бесконечные, малопредсказуемые, однако, обладающие определенными паттернами формы «жизни»;

• «Муравей Лэнгтона». На основе простых правил (смена цвета клетки и направления поворота) демонстрирует сложную динамику поведения. В 1980-х годах Лэнгтон использовал клеточные автоматы для моделирования деления клеток (воспроизводимости ДНК);

• «Птицоиды» (Boids) К. Рейнольдса. «Птицы» спонтанно формировали стаю на экране компьютера и очень натурально демонстрировали организованное поведение. Модель показала, что сложные формы поведения живых существ, такие как слаженный полет стаи птиц, можно описать простым набором правил (избегать столкновений с соседом (разделение), уравнивать скорость с соседом (выравнивание), держаться ближе к соседу (сплоченность)) и реализовать на знаковой модели.

Слайд 11ИЖ как функция

Теория сложных адаптивных систем (1970-е гг.) – Джон

Холланд (1929-2015 гг.), разработчик генетических алгоритмов – математического аппарата, основанного

на эволюционной генетике. Суть теории Холланда заключается в том, что сложные формы живых систем возникают из адаптивного поведения простых. Адаптивное поведение можно свести к последовательностям микровзаимодействий со средой, из которых складывается динамика более сложных структур (например, муравейника или стаи птиц).Сложная адаптивная система обладает несколькими основными свойствами:

1) иерархия элементов (простые элементы более низкого уровня (например, живые клетки) образуют элементы более высокого уровня – агрегаты (органы)); 2) нелинейность (агрегаты формируются и ведут себя нелинейно, т. е. мало предсказуемо, генерируя много новизны); 3) потоки ресурсов (это свойство идентично метаболизму живых существ, их постоянному обмену со средой и поддержанию внутреннего тонуса преобразования поступающих ресурсов); 4) разнообразие (сложные адаптивные системы не склонны к равновесным состояниям, они генерируют новизну, пробуют разные варианты, находятся в поиске новых возможностей).

Слайд 12ИЖ как аналог ИИ

В чем альтернатива?

Искусственную жизнь можно рассматривать как

формирование разумного поведения «снизу вверх» через активное обучение и адаптацию

к окружающей среде. Простые формы взаимодействия порождают сложные формы автономного поведения: интеллект эволюционирует и развивается в зависимости от сложности адаптивных задач (Родни Брукс настаивает, что мы не должны выдавать за интеллект человека то, что мы знаем о нем сегодня, поскольку он является продуктом эволюции и в эволюционной перспективе меняется).Онтологическая проблематика перемещается в совершенно другие рамки, где главные вопросы касаются действия и поведения, а следовательно неизбежно переходят в разряд аксиологических. Кроме того, остается принципиальным вопрос о материальности и воплощенности ИИ (робота), о его физическом присутствии в мире и активном взаимодействии с человеком.

Слайд 13Литература

Галкин Д.В. Искусственная жизнь как низвержение плоти: стратегии гибридизации //

Вестник Томского государственного университета. Серия: Философия, социология, политология. 2013. №

370. С. 29-34;Галкин Д.В. О некоторых эпистемологических основаниях искусственной жизни // Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: Философия. 2012. Т. 10. Вып. 2. С. 43-51;

Князева Е.Н. Энактивизм: новая форма конструктивизма в эпистемологии (http://philosophystorm.org/node/12698?fbclid=IwAR3XW7h5nFCcHchPRJqavhC3fGA1VrEMM2leuOlpBQXSGu31aqRmmd2MNr4)

Барышников П.Н. Типология бессметия в теоретическом поле французского трансгуманизма // Глобальное будущее 2045. Конвергентные технологии (НБИКС) и трансгумманистическая эволюция. М.: ООО «МБА», 2013. С. 203-228.