Разделы презентаций

- Разное

- Английский язык

- Астрономия

- Алгебра

- Биология

- География

- Геометрия

- Детские презентации

- Информатика

- История

- Литература

- Математика

- Медицина

- Менеджмент

- Музыка

- МХК

- Немецкий язык

- ОБЖ

- Обществознание

- Окружающий мир

- Педагогика

- Русский язык

- Технология

- Физика

- Философия

- Химия

- Шаблоны, картинки для презентаций

- Экология

- Экономика

- Юриспруденция

ЭРОЗИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ

Содержание

- 1. ЭРОЗИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ

- 2. ЭРОЗИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В геологии под

- 3. ЭРОЗИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ - ПЛОСКОСТНОЙ СМЫВ, ЭРОЗИЯ

- 4. ЭРОЗИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ На территориях со слабо

- 5. Условия и факторы развития эрозионных процессов

- 6. Условия и факторы развития эрозионных процессовЭнергияводотокаГеологическаясредавоздействиеЭрозионныеформы рельефа,эрозионнаяпораженность

- 7. Условия развития эрозионных процессов 1) климатические

- 8. Условия развития эрозионных процессов 2) геологические

- 9. Условия развития эрозионных процессов 2) геологические

- 10. Характеристика сопротивления пород струйчатому размыву

- 11. Характеристика сопротивления пород струйчатому размыву

- 12. Условия развития эрозионных процессов 2) геологические

- 13. Условия развития эрозионных процессов 3) геоморфологические

- 14. Условия развития эрозионных процессов 4) растительный

- 15. Условия развития эрозионных процессов Незащищенная почваЗащищенная почва

- 16. Роль хозяйственной деятельности человека в развитии эрозионных

- 17. Роль хозяйственной деятельности человека в развитии

- 18. Почвенная эрозия на освоенных территорияхРоль

- 19. Влияние деятельности человека - создание

- 20. Влияние деятельности человека Увеличение количества воды

- 21. Результаты эрозионных процессов 1) разрушение

- 22. Результаты эрозионных процессов 4) подготовка

- 23. ОВРАЖНАЯ ЭРОЗИЯ

- 24. Негативное влияние овражной эрозии Овраги глубоко

- 25. Морфология оврагов Овраг – это форма

- 26. Морфология оврагов Продольный профиль оврагов и

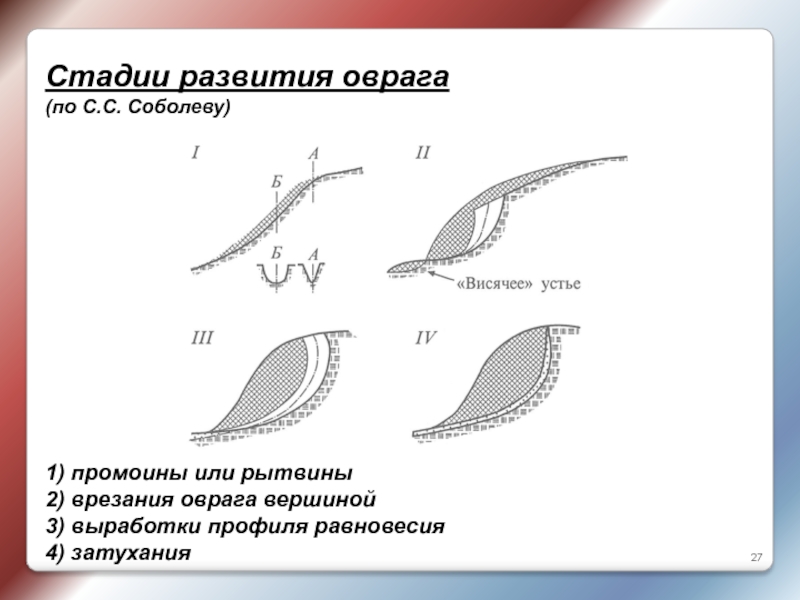

- 27. Стадии развития оврага (по С.С. Соболеву)

- 28. Стадии развития оврага 1) На первой

- 29. Стадии развития оврага 2) На второй

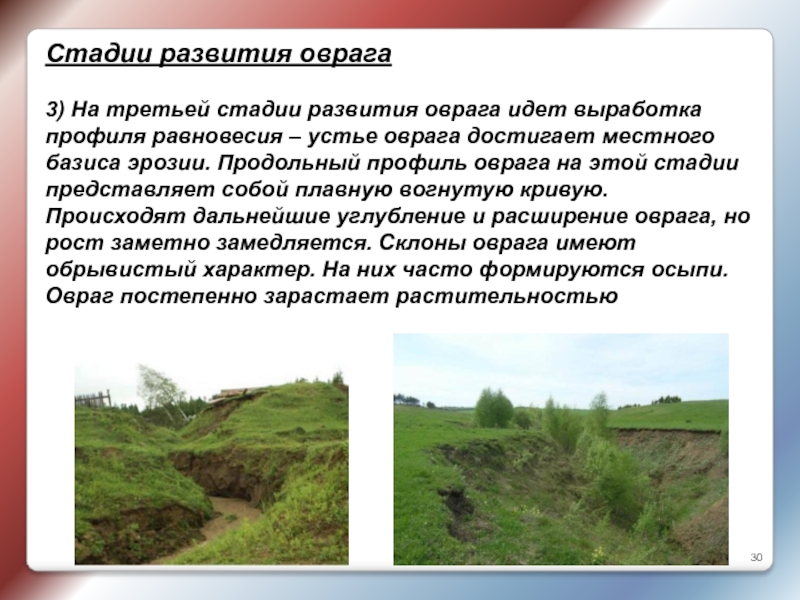

- 30. Стадии развития оврага 3) На третьей

- 31. Стадии развития оврага 4) На четвертой,

- 32. Динамика развития овражных форм - темпы

- 33. Инженерно-геологическое изучение процесса оврагообразования Характеристика

- 34. Оценка овражно-балочной интенсивности и пораженности 1)

- 35. ЭРОЗИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕК Речные долины формируются

- 36. Особенности продольного профиля рек Выполаживание продольного

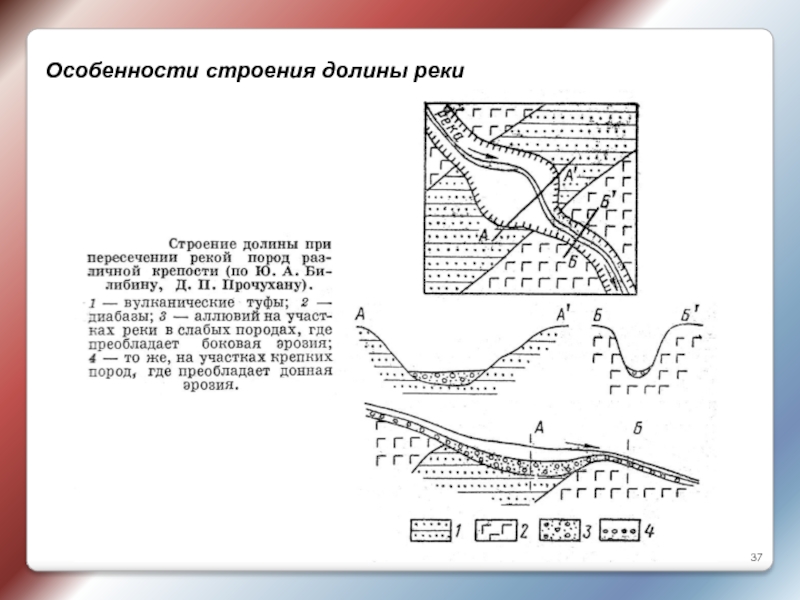

- 37. Особенности строения долины реки

- 38. Особенности строения долины реки Долины

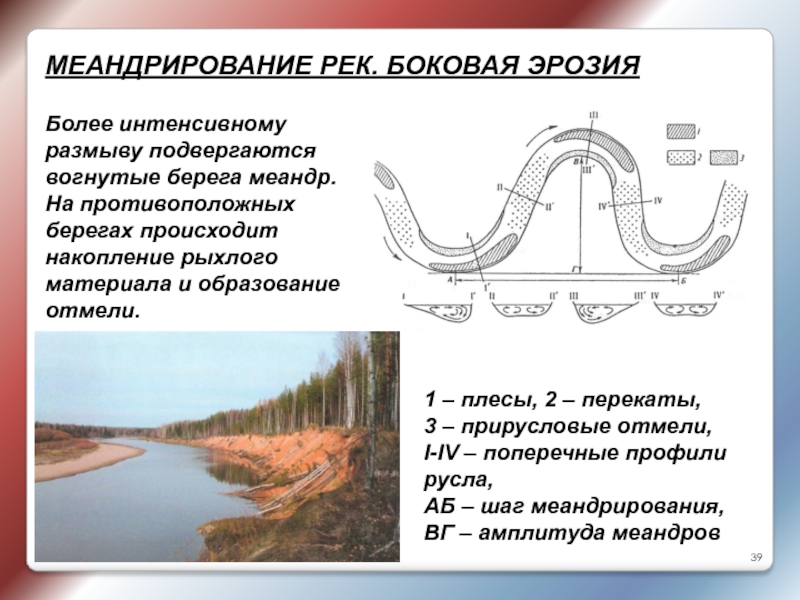

- 39. МЕАНДРИРОВАНИЕ РЕК. БОКОВАЯ ЭРОЗИЯ

- 40. Боковая эрозияЭрозионные процессы рек не только формируют

- 41. Обнажение опор моста в результате боковой эрозии

- 42. Мост через р. Бадью, находящийся в аварийном состоянии в результате развития боковой эрозии

- 43. Характеристика и оценка устойчивости русла и берегов

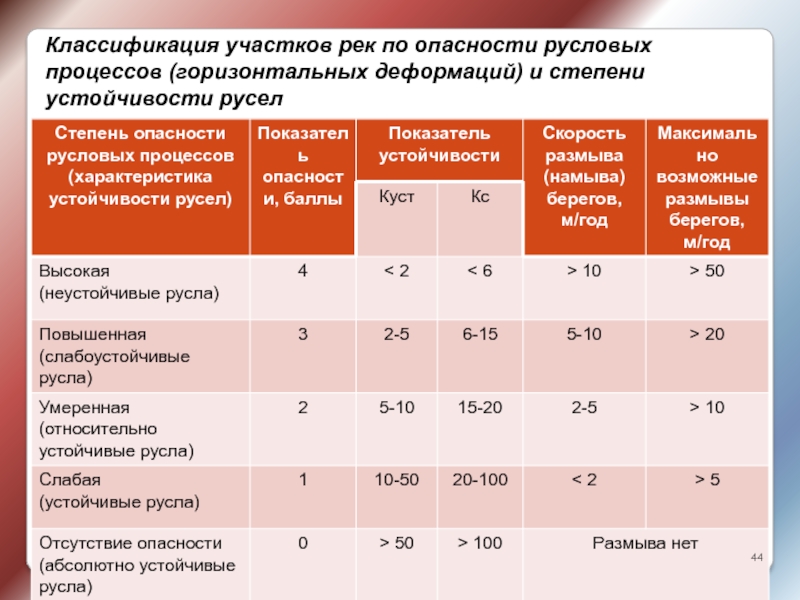

- 44. Классификация участков рек по опасности русловых процессов

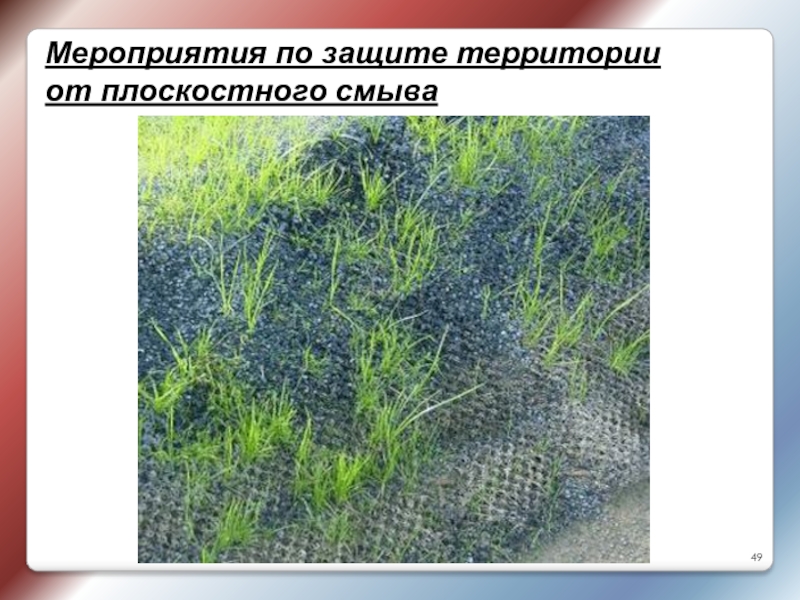

- 45. Мероприятия по защите территории от плоскостного

- 46. Мероприятия по защите территории от плоскостного

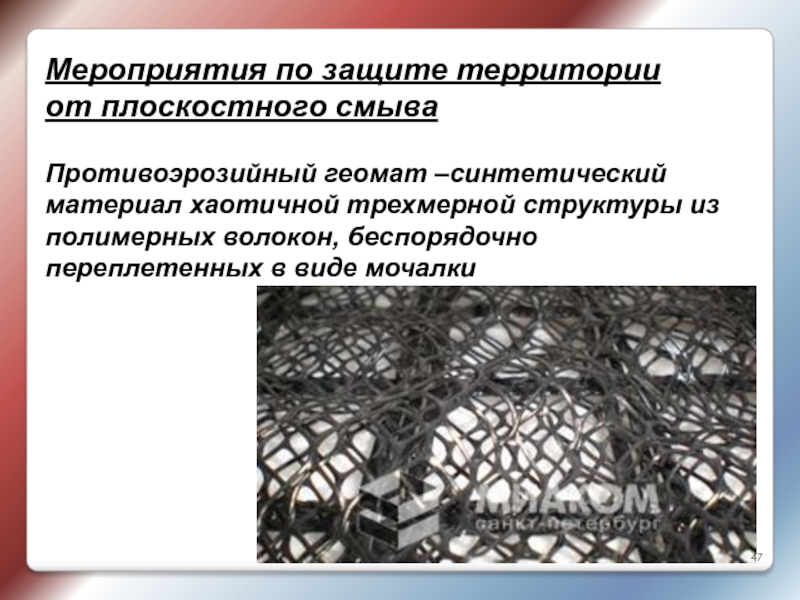

- 47. Мероприятия по защите территории от плоскостного

- 48. Мероприятия по защите территории от плоскостного

- 49. Мероприятия по защите территории от плоскостного

- 50. Мероприятия по защите территории от плоскостного смыва

- 51. Мероприятия по защите территории от плоскостного смыва

- 52. Мероприятия по защите территории от плоскостного смыва

- 53. Противоовражные мероприятия - предупреждающие возникновение и

- 54. Противоовражные мероприятия На начальной стадии развития

- 55. Противоовражные мероприятия На третьей стадии развития

- 56. Противоовражные мероприятия Организация перехватывающих лотков с

- 57. Противоэрозионная защита берегов рек Инженерная

- 58. Противоэрозионная защита берегов рек

- 59. Противоэрозионная защита берегов рек

- 60. Противоэрозионная защита берегов рек

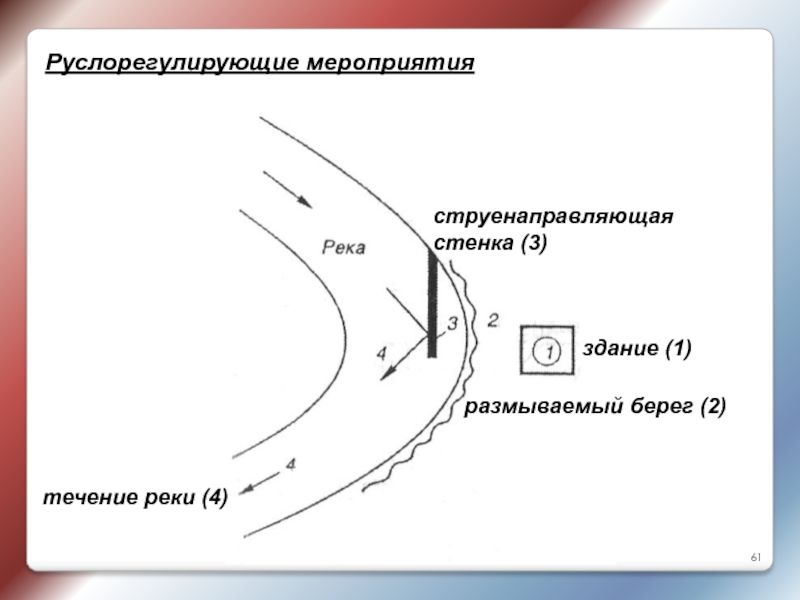

- 61. Руслорегулирующие мероприятияздание (1)размываемый берег (2)струенаправляющая стенка (3)течение реки (4)

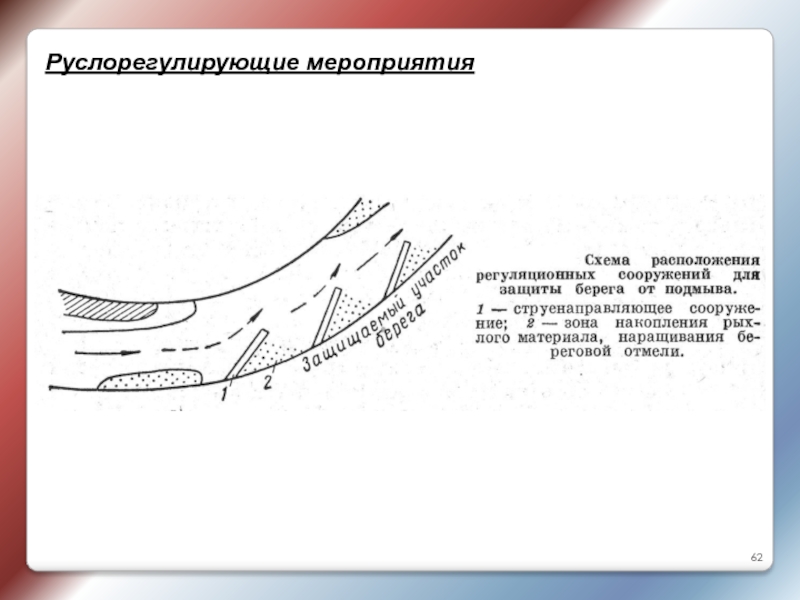

- 62. Руслорегулирующие мероприятия

- 63. Руслорегулирующие мероприятия

- 64. Скачать презентанцию

ЭРОЗИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В геологии под термином «эрозия» обычно понимают разрушительную работу текучих вод временных или постоянных поверхностных водотоков Рассматривать эрозионные процессы только как разрушительную деятельность

Слайды и текст этой презентации

Слайд 3ЭРОЗИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ - ПЛОСКОСТНОЙ СМЫВ, ЭРОЗИЯ ПОЧВ разрушительная деятельность (смыв и вынос

материала по поверхности склона) временных струйчатых водотоков - ОВРАЖНАЯ ЭРОЗИЯ процесс

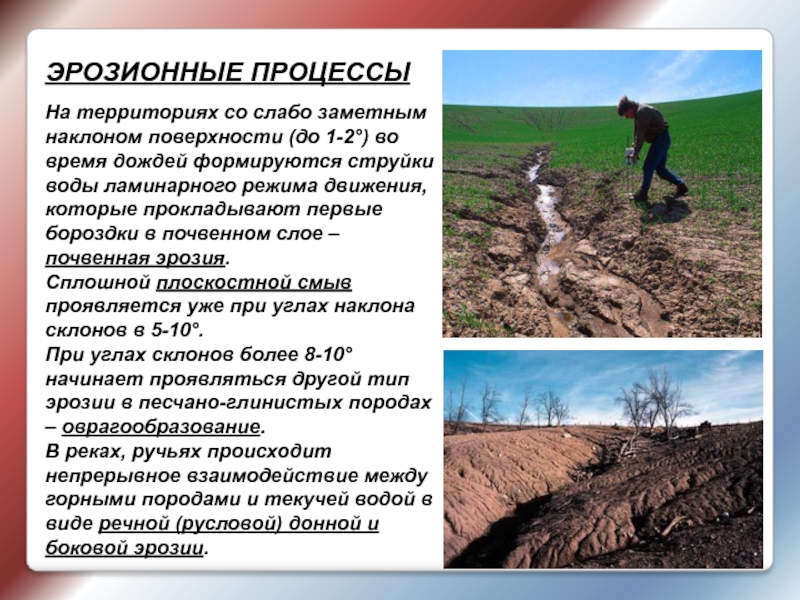

размыва горных пород текучими водами временных водотоков, сопровождающийся образованием малых эрозионных форм рельефа – борозд, промоин, оврагов - речная эрозия разрушение берегов и дна русла постоянных водных потоковСлайд 4ЭРОЗИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ На территориях со слабо заметным наклоном поверхности (до 1-2)

во время дождей формируются струйки воды ламинарного режима движения, которые

прокладывают первые бороздки в почвенном слое – почвенная эрозия. Сплошной плоскостной смыв проявляется уже при углах наклона склонов в 5-10. При углах склонов более 8-10 начинает проявляться другой тип эрозии в песчано-глинистых породах – оврагообразование. В реках, ручьях происходит непрерывное взаимодействие между горными породами и текучей водой в виде речной (русловой) донной и боковой эрозии.Слайд 5Условия и факторы развития эрозионных процессов Эрозионные процессы – результат динамического

взаимодействия геологической среды с поверхностными водотоками Интенсивность воздействия водотока определяется энергией

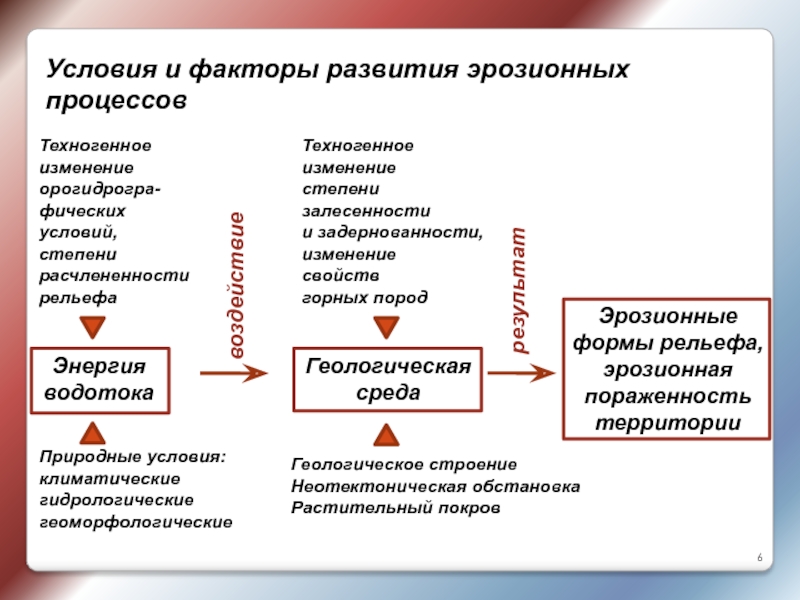

(силой) движущейся воды, величина которой зависит от климатических и гидрологических условий Подверженность территории эрозионным процессам определяется, в первую очередь, геологическими и геоморфологическими условиями, а также тектоническими условиями, плотностью растительного покроваСлайд 6Условия и факторы развития эрозионных процессов

Энергия

водотока

Геологическая

среда

воздействие

Эрозионные

формы рельефа,

эрозионная

пораженность

территории

результат

Природные условия:

климатические

гидрологические

геоморфологические

Геологическое

строение

Неотектоническая обстановка

Растительный покров

Техногенное

изменение

орогидрогра-

фических

условий,

степени

расчлененности

рельефа

Техногенное

изменение

степени

залесенности

и задернованности,

изменение

свойств

горных

породСлайд 7Условия развития эрозионных процессов 1) климатические и гидрологические условия Количество стекающей воды,

выполняющей эрозионную работу, зависит от количества выпадающих осадков, их вида,

интенсивности и распределения в течение года Эрозия может быть связана с ливневыми и дождевыми осадками и талыми водами. Наибольшую опасность представляют ливни, т.е. сравнительно кратковременные дожди с интенсивностью более 0,5-1 мм/мин. Ливни в пределах водосборных бассейнов быстро формируют бурные потоки с большой размывающей силой, вызывая интенсивный плоскостной смыв и рост оврагов со скоростью 40-45, иногда до 60-70 м/год. Благоприятны для развития эрозии также длительные дожди умеренной интенсивности. Они быстро насыщают приповерхностные горизонты рыхлых отложений на водосборной площади, и в дальнейшем инфильтрация происходит медленно. В результате масса выпадающих осадков формирует поверхностные потоки, которые вызывают заметный размыв и рост оврагов. Развитие овражно-балочных явлений связано также с талыми водами, особенно в районах, где снежный покров значительный и ложится на промерзшую почву. В этих районах при быстром снеготаянии возникают интенсивный поверхностный сток и, соответственно, развитие эрозии. Интенсивность речной эрозии возрастает в периоды половодий и паводков, т.к. при этом возрастают и водная масса, и скорость ее перемещения.Слайд 8Условия развития эрозионных процессов 2) геологические условия Интенсивность эрозии зависит от свойств

почв, их механического и минерального состава, засоленности, карбонатности, сил межагрегатного

сцепления и ряда других параметров. Почвы легкого механического состава (песчаные и супесчаные) характеризуются непрочной структурой и слабой связностью и легко смываются водой. Однако, значительная часть осадков, выпадающих на такие почвы, инфильтруется в их толщу и не участвует в размыве. Почвы более тяжелого состава, благодаря присущей им связности, лучше сопротивляются эрозии, но значительная часть энергии стекающих по склонам микропотоков, возникающих при выпадении дождей и таянии снега, расходуется на размыв, так как инфильтрация здесь мала. В результате именно такие почвы, при прочих равных условиях, чаще и сильнее подвергаются эрозии, чем песчаныеСлайд 9Условия развития эрозионных процессов 2) геологические условия Овраги генетически связаны только с

легко размокаемыми и размываемыми горными породами. Если на склонах и

водоразделах нет с поверхности легко размокаемых и размываемых горных пород, образование оврагов невозможно. На разных горных породах может развиваться делювиальный процесс – плоскостной смыв, могут возникнуть промоины (первая стадия оврагов), но полное развитие овражно-балочные явления получают только в определенных геологических условиях, когда с поверхности распространены горные породы определенного состава (обычно глинистые), определенного состояния (малой плотности) и определенных свойств (легко размокаемые и размываемые)Слайд 10Характеристика сопротивления пород струйчатому размыву Допустимая неразмывающая скорость течения воды

(ДНС) 1. Комплекс рыхлых немерзлых, преимущественно четвертичных отложений с ДНС от

0,3 до 2,0 м/с: - пески 0,3-0,6 м/с; - лессовидные суглинки 0,6-0,8 м/с; - безвалунные суглинки 0,6-1,0 м/с; - суглинки валунные 1,3-1,5 м/с; - плотные глины 1,0-1,6 м/с; - щебнистые грунты и галечники 1,5-2,0 м/с.Слайд 11Характеристика сопротивления пород струйчатому размыву 2. Комплекс немерзлых полускальных и

цементированных мерзлых пород с ДНС от 2,0 до 6,0 м/с: -

осадочные породы типа мергелей 2,1-3,1м/с; - известняки 2,5-4,5 м/с; - песчаники 3,7-5,5 м/с; - мерзлые сцементированные породы 5,0-6,0 м/с. 3. Комплекс скальных кристаллических пород с ДНС > 16 м/с.Слайд 12Условия развития эрозионных процессов 2) геологические условия Региональные и местные особенности геологического

строения. В районах широкого развития карста, большой тектонической раздробленности и

трещиноватости горных пород, распространения рыхлых, хорошо водопроницаемых пород в пределах водосборной площади рек поверхностный сток затруднен и расходы рек имеют минимальные значения, так как большие массы воды расходуются на инфильтрацию и инфлюацию. Состав и состояние горных пород, слагающих русло и берега реки. На участках, сложенных легко размокаемыми и размываемыми горными породами, эрозионные процессы проявляются резко и развиваются интенсивно. Современные тектонические движения. При подъеме или опускании территории на определенном участке реки изменяется уклон ее русла и, соответственно, меняется скорость течения воды.Слайд 13Условия развития эрозионных процессов 3) геоморфологические условия (рельеф) Чем больше водосборные площади

и чем выше они расположены относительно местных базисов эрозии, чем

выше и круче склоны, т.е. сильнее расчленен рельеф, тем интенсивнее должен развиваться эрозионный процесс Почвенная эрозия более интенсивно развивается на возвышенностях и менее интенсивно – в низменных областях Влияние крутизны склонов на развитие эрозионных процессов: - до 2° смыв рыхлого материала идет слабо, промоины редки; - от 2 до 4-5° смыв и размыв становятся достаточно заметными; - от 4-5 до 7-8° плоскостная и линейная эрозия проявляются интенсивно и повсеместно; - более 8° промоин много и они быстро превращаются в овраги Чем больше уклоны поверхности рельефа, тем более благоприятны условия для формирования поверхностного стока и соответственно для формирования больших расходов рек, скоростей потоков и развития эрозионных процессов. Равнинный рельеф обычно сдерживает поверхностный сток, благоприятствует расходованию влаги на испарение, инфильтрацию, развитие растительного покрова и т.д. и тем самым не способствует развитию эрозии.Слайд 14Условия развития эрозионных процессов 4) растительный покров Растительный покров сдерживает эрозию и

препятствует ее развитию. Древесная растительность оказывает большое влияние на регуляцию поверхностного

стока, препятствует формированию бурных потоков и, соответственно, развитию эрозии. Растительный покров закрепляет рыхлые образования на склонах и водоразделах и этим также препятствует их размыву и смыву. Задернованная поверхность практически полностью защищена от плоскостного смываСлайд 16Роль хозяйственной деятельности человека в развитии эрозионных процессов - разрушение

защитного растительного покрова в процессе сельскохозяйственного освоения земель, - формирование

искусственного рельефа местности при строительстве дорог, каналов, горнодобывающей деятельности и пр., - интенсивному размыву горных пород способствует их разрыхление при выполнении разнообразных работ при прокладке дорог и других линейных сооруженийСлайд 17Роль хозяйственной деятельности человека в развитии эрозионных процессов Плоскостной смыв

на техногенных откосных сооружениях

Слайд 18Почвенная эрозия

на освоенных

территориях

Роль хозяйственной

деятельности

человека

в развитии

эрозионных процессов

Слайд 19Влияние деятельности человека - создание водохранилищ на большом расстоянии переводит

берега верхнего бьефа из объекта эрозионных изменений в объект абразионного

процесса, а в нижнем бьефе происходит только глубинная русловая эрозия - гидромелиоративные системы часто осушают болота и горизонты подземных вод, что в конечном итоге уменьшает водную массу, поступающую в реку - при строительстве мостовых переходов через реки, создаются защитные сооружения, которые выводят отдельные участки из-под воздействия речного потока. Аналогичная ситуация, но в бóльших масштабах, складывается в населенных пунктах, в пределах которых организуются набережные, пристани, подпорные стенки и другие защитные сооруженияСлайд 20Влияние деятельности человека Увеличение количества воды - возрастание поверхностного стока с закрытых

для инфильтрации площадей; - увеличение количества и скорости поступления поверхностного стока

с площадей нарушенного растительного покрова; - дополнительное питание реки промышленными и хозяйственными стоками, а также стоками с ирригационных и мелиоративных земельных площадей и шахтными водами при осушении разрабатываемых месторождений полезных ископаемых; - перетекание вод из соседних долин, где созданы искусственные водохранилища и построены запруды; Увеличение скорости речного потока - увеличением крутизны речного русла при разработке запасов строительных материалов гидроспособомСлайд 21Результаты эрозионных процессов 1) разрушение горных пород поверхностными водотоками с

последующим выносом разрушенного материала в виде твердой минеральной фазы и

растворенных соединений; 2) транспортировка и аккумуляция разрушенных горных пород в виде аллювиальных, делювиальных и пролювиальных отложений; 3) формирование естественных форм рельефа территории (русел, долин, оврагов, балок);Слайд 22Результаты эрозионных процессов 4) подготовка склонов различных эрозионных форм к

возникновению и развитию на них гравитационных процессов в результате эрозионной

подрезкиСлайд 24Негативное влияние овражной эрозии Овраги глубоко и интенсивно расчленяют местность, уничтожая

полезные площади Овраги, вскрывая и дренируя водоносные горизонты и истощая

ресурсы подземных вод, наносят огромный вред сохранению источников водоснабжения Овраги нарушают влажностной режим зоны аэрации, иссушают почвы и тем самым снижают их плодородие Овраги, создавая расчлененный рельеф и увеличивая уклоны его поверхности, вызывают энергичное развитие делювиального процесса, проявляющегося в интенсивном смыве почвенного покрова с сельскохозяйственных угодий. Поверхностный смыв разрушает плодородный горизонт почв, ухудшает физические и водные свойства почв, разрушает их агрегатное строение. Следствие – резкое снижение урожайности, удорожание обработки почв.Слайд 25Морфология оврагов Овраг – это форма рельефа, образовавшаяся на склоне, представляющая

собой относительно глубокий, вытянутый в длину, извилистый или ветвящийся размыв

(врез), образующий своеобразную долину временных потоков в паводок или небольших ручейков, пересыхающих в засушливое время года Длина оврагов – от первых десятков метров до многих десятков километров Глубина – от первых метров до 20-25 и даже 30 м Каждый овраг имеет днище с выраженным или невыраженным руслом временного потока и склоны, напоминающие искусственные откосы и обычно примыкающие к нему отвершки I, II, III и других порядков. По периферии к вершине оврага и его отвершков нередко в рельефе наблюдаются понижения – ложбины стокаСлайд 26Морфология оврагов Продольный профиль оврагов и их отвершков пологий к устью

и более крутой к вершине. Поперечное сечение зависит от стадии

формирования. В начальной стадии их формирования и в вершинах действующих оврагов и их отвершков сечение имеет V-образную форму (треугольную); днище как таковое отсутствует, а по узкому извилистому тальвегу стекает вода. По мере выработки продольного профиля равновесия происходит расширение оврага, формируется днище и его сечение приобретает U-образную (трапецеидальную) форму или близкую к ней. Ширина днища может достигать нескольких десятков метров, обычно оно вогнутое.Слайд 27Стадии развития оврага (по С.С. Соболеву) 1) промоины или рытвины 2) врезания оврага

вершиной

3) выработки профиля равновесия

4) затухания

Слайд 28Стадии развития оврага 1) На первой стадии образуется промоина глубиной 0,3-0,5 м.

Поперечный профиль промоины имеет V-образную форму. В ней обычно концентрируются

потоки талых и дождевых (ливневых) вод. Продольный профиль промоины повторяет профиль склона, на котором она образовалась, а устье ее часто располагается высоко над основанием склона (висячее).Слайд 29Стадии развития оврага 2) На второй стадии происходит врезание оврага своей

вершиной. Рост оврага идет вверх, и промоины испытывают дальнейшее углубление.

Устье оврага находится над местным базисом эрозии. Глубина оврага на этой стадии становится значительнее и достигает 25-30 м, склоны – крутыми, треугольная форма его начинает переходить в трапецеидальную. Здесь же возникают ответвления от основного оврага, называемые отвершками. Продольный профиль днища постепенно отклоняется от профиля склона, но еще сильно отличается от профиля равновесия.Слайд 30Стадии развития оврага 3) На третьей стадии развития оврага идет выработка

профиля равновесия – устье оврага достигает местного базиса эрозии. Продольный

профиль оврага на этой стадии представляет собой плавную вогнутую кривую. Происходят дальнейшие углубление и расширение оврага, но рост заметно замедляется. Склоны оврага имеют обрывистый характер. На них часто формируются осыпи. Овраг постепенно зарастает растительностьюСлайд 31Стадии развития оврага 4) На четвертой, завершающей, стадии формирования оврага, его

рост прекращается, наблюдается затухание процесса оврагообразования. Продольный профиль и склоны

достигают некоторого равновесия, выполаживаются, задерновываются, зарастают кустарником. В конечной стадии оврагообразования создается балкаСлайд 32Динамика развития овражных форм - темпы роста оврага во времени асимметричны.

В течение незначительного периода времени происходит резкое увеличение основных параметров

оврага (длины, ширины, объема и глубины), а после достижения максимума следует длительный спад темпов оврагообразования - быстрее всего овраг вырабатывает свою длину. Когда объем оврага достигает 40 % своей предельной величины, его удлинение практически прекращается. В этот период овраг расширяется, происходит формирование отвершков - минимальные уклоны профиля равновесия формируются при больших водосборных площадях, на легко размываемых породах в условиях избыточного увлажнения. На склонах незначительной длины образуются овраги с профилями равновесия значительной крутизны. Крутые профили равновесия характерны также для оврагов, врезанных в породы с высокими прочностными характеристикамиСлайд 33Инженерно-геологическое изучение процесса оврагообразования Характеристика водосборного пространства, параметров оврагов – длина,

ширина по верху и по низу в разных сечениях, глубина

оврага в этих сечениях, боковые ответвления. Отмечаются места размыва, разрыва дернины на склоне, уступы в русле оврага, мощность и характер овражного пролювия. Классификация оврагов по величине (по А.С. Козьменко): Промоины – до 10 м3; Овраги: мелкие – 10-100 м3; средние – 100-1000 м3; большие – 1000-10 000 м3; очень большие – более 10 000 м3.Слайд 34Оценка овражно-балочной интенсивности и пораженности 1) Степень эрозионной расчлененности – отношение

приращения общего объема растущих оврагов за определенный период времени к

площади их водосборов 2) Коэффициент овражно-балочного расчленения – отношение суммарной длины оврагов, балок и мелких речных долин к общей площади исследуемой территории Показатель густоты овражной сети: Г = L / S, где L – суммарная длина овражных эрозионных форм; S – исследуемая площадь 3) Показатель плотности оврагообразования: П = N / S, где N – количество овражных эрозионных формСлайд 35ЭРОЗИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РЕК Речные долины формируются под влиянием процессов размыва (эрозии),

переноса рыхлого материала и его отложения (аккумуляции). Соотношение всех этих

явлений на разных участках речной долины, так же как и во времени, неодинаково на разных стадиях ее формирования. В конечном счете, они формируют продольный и поперечный профили речной долины. При формировании речных долин ведущее значение имеет донная и боковая эрозия. Формирование нормального профиля реки достигается размывом ее русла в одних местах и накоплением рыхлого материала в другихСлайд 36Особенности продольного профиля рек Выполаживание продольного профиля рек обычно происходит на

участках: - сложенных слабыми горными породами, более легко размываемыми по сравнению с

участками долины, сложенными породами более стойкими, - испытывающих погружение в связи с новейшими тектоническими движениями, - интенсивного накопления рыхлого материала вследствие резкого изменения скорости течения реки при ее подпоре образовавшимся обвалом, оползнем или селевыми выносами притоков, расположенными ниже по течению, - понижений и котловин, располагающихся на закарстованных участках. Увеличение крутизны продольного профиля рек обычно происходит на участках: - сложенных прочными коренными породами, трудноразмываемыми, - испытывающих поднятия в связи с новейшими тектоническими движениями, - образовавшихся завалов русла реки обвалами, оползнями, селевыми выносами и др.Слайд 38Особенности строения долины реки Долины рек на участках выполаживания продольного

профиля более широкие, боковая эрозия здесь преобладает над донной. Именно

здесь река образует излучины, меандры, подмывает и разрушает берега. Склоны долины на таких участках более пологие, террасированные, одностороннего или двустороннего развития, мощность рыхлых отложений повышенная или большая. Долины рек здесь часто сложены мощными толщами рыхлых отложений (долины в рыхлых отложениях). Долины рек на участках увеличения уклона обычно более узкие, часто каньонообразные. Здесь преобладает донная эрозия, мощность рыхлых отложений мала, река часто непосредственно размывает коренные породы (долины в коренных породах). На таких участках встречаются водопады, пороги, перекаты, в руслах рек преобладает грубый, а на горных реках крупнообломочный валунно-глыбовый материал. Склоны речных долин здесь высокие, крутые, террасы отсутствуют или развиты слабо.Слайд 39МЕАНДРИРОВАНИЕ РЕК. БОКОВАЯ ЭРОЗИЯ

1 – плесы, 2 – перекаты,

3

– прирусловые отмели,

I-IV – поперечные профили русла,

АБ –

шаг меандрирования, ВГ – амплитуда меандров

Более интенсивному размыву подвергаются вогнутые берега меандр. На противоположных берегах происходит накопление рыхлого материала и образование отмели.