Разделы презентаций

- Разное

- Английский язык

- Астрономия

- Алгебра

- Биология

- География

- Геометрия

- Детские презентации

- Информатика

- История

- Литература

- Математика

- Медицина

- Менеджмент

- Музыка

- МХК

- Немецкий язык

- ОБЖ

- Обществознание

- Окружающий мир

- Педагогика

- Русский язык

- Технология

- Физика

- Философия

- Химия

- Шаблоны, картинки для презентаций

- Экология

- Экономика

- Юриспруденция

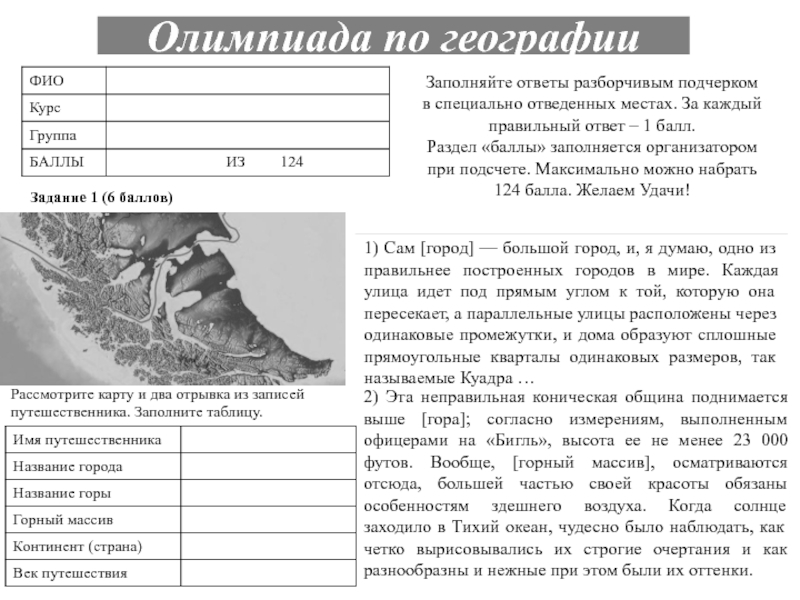

Фотосинтез. Энергетический обмен. АТФ

Содержание

- 1. Фотосинтез. Энергетический обмен. АТФ

- 2. 1. ФотосинтезИз общего количества солнечного излучения, попадающего

- 3. Роль фотосинтеза ФС - единственный процесс

- 4. Краткая история изучения ФСПервым обнаружил, что растения

- 5. В процессе фотосинтеза углекислый газ в присутствии

- 6. Световая фаза фотосинтезаФотолиз. Кванты света – фотоны

- 7. Образовавшиеся атомы водорода (Н0) непрочно соединяются с

- 8. 2 Н2О + 2 НАДФ

- 9. Темновая фаза фотосинтезаДля реакций второй стадии свет

- 10. Схема цикла Кальвина и обобщенное уравнение темновой

- 11. С4-фотосинтез и фотодыханиеУ некоторых растений (например, сахарного

- 12. Кислород в процессе фотосинтеза может действовать как

- 13. Факторы, влияющие на скорость фотосинтеза1. Интенсивность света.При

- 14. 2. Спектральный состав светаМаксимальная эффективностьфотосинтеза наблюдается придлинах

- 15. 4. ТемператураОптимальная температура для растений умеренного климата

- 16. 7. КислородСравнительно высокая концентрация О2 (порядка 21

- 17. 2. Энергетический обменПроцессом, противоположным синтезу, является диссимиляция

- 18. Этапы энергетического обмена1. Подготовительный этапМолекулы ди- и

- 19. 2. Бескислородный этап - гликолизСинонимы: анаэробное дыхание,

- 20. У дрожжевых грибов молекула глюкозы без участия

- 21. 3. Стадия аэробного дыхания (или кислородного расщепления).Процесс

- 22. АТФ – основной энергоноситель клеткиСинтез АТФ

- 23. Скачать презентанцию

Слайды и текст этой презентации

Слайд 3Роль фотосинтеза

ФС - единственный процесс на Земле, в результате

которого энергия Солнца запасается в виде энергии органических соединений. Полученная

в результате фотосинтеза глюкоза, используется как универсальный источник энергии и материал для синтеза растениями всех классов многочисленных органических соединений.ФС обеспечивает органическими веществами все организмы-гетеротрофы.

С появлением ФС на Земле стал накапливаться О2. Весь кислород современной атмосферы – побочный продукт ФС зеленых растений.

ФС обеспечивает непрерывный баланс между кислородом и углекислым газом.

Слайд 4Краткая история изучения ФС

Первым обнаружил, что растения выделяют кислород, английский

химик и философ Джозеф Пристли около 1770. Вскоре было установлено,

что для этого необходим свет и что кислород выделяют только зеленые части растений.Затем исследователи нашли, что для питания растений требуется диоксид углерода и вода, из которых создается большая часть массы растений. В 1817 французские химики Пьер Жозеф Пелатье и Жозеф Бьенеме Каванту выделили зеленый пигмент хлорофилл.

Позднее российский ученый Климент Аркадьевич Тимирязев показал, что фотосинтез проходит с наибольшей интенсивностью в тех областях солнечного спектра, где находятся максимумы поглощения хлорофилла.

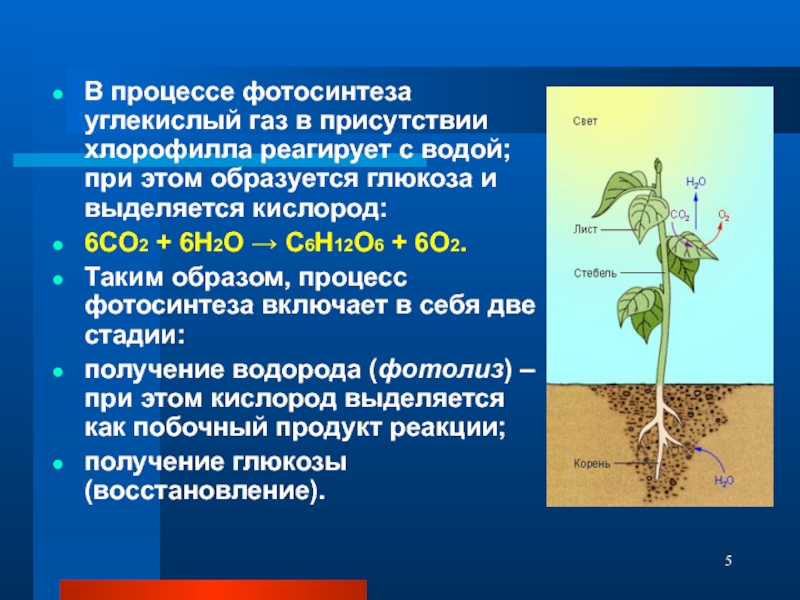

Слайд 5В процессе фотосинтеза углекислый газ в присутствии хлорофилла реагирует с

водой; при этом образуется глюкоза и выделяется кислород:

6CO2 + 6H2O → C6H12O6 + 6O2.

Таким

образом, процесс фотосинтеза включает в себя две стадии:получение водорода (фотолиз) – при этом кислород выделяется как побочный продукт реакции;

получение глюкозы (восстановление).

Слайд 6Световая фаза фотосинтеза

Фотолиз. Кванты света – фотоны – взаимодействуют с

молекулами хлорофилла, в результате чего эти молекулы на очень короткое

время переходят в более богатое энергией «возбужденное» состояние.Энергия возбужденного хлорофилла передается ионам водорода Н+, всегда имеющимся в водном растворе вследствие диссоциации воды (Н2О Н+ + ОН-)

Выделяют два идущих последовательно процесса

световой фазы фотосинтеза: фотолиз воды и

фотосинтетическое фосфорилирование.

Слайд 7Образовавшиеся атомы водорода (Н0) непрочно соединяются с органическими молекулами –

переносчиками водорода (никотинамидадениндинуклеотидфосфатом – НАДФ; образуется НАДФ-Н2). Ионы гидроксила отдают

свои электроны сложным молекулярным системам, содержащим хлорофилл, - фотосистемам I и II, превращаясь в свободные радикалы ОН0.Радикалы ОН0 взаимодействуют друг с другом, в результате чего образуется вода и молекулярный кислород.

Электроны, переносимые по электронотранспортной цепи между фотосистемами I и II, вызывают процесс фосфорилирования (присоединения фосфата к молекуле АДФ). Образуется молекула АТФ. Таким путем образуется энергия, необходимая для процессов, происходящих в темновую фазу фотосинтеза.

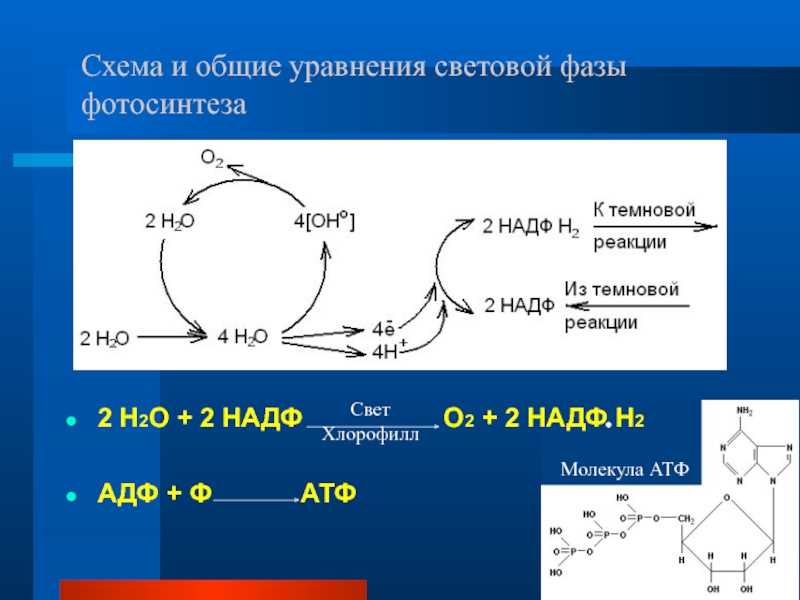

Слайд 8

2 Н2О + 2 НАДФ

О2 + 2 НАДФ Н2

АДФ +

Ф АТФСхема и общие уравнения световой фазы фотосинтеза

Свет

Хлорофилл

Молекула АТФ

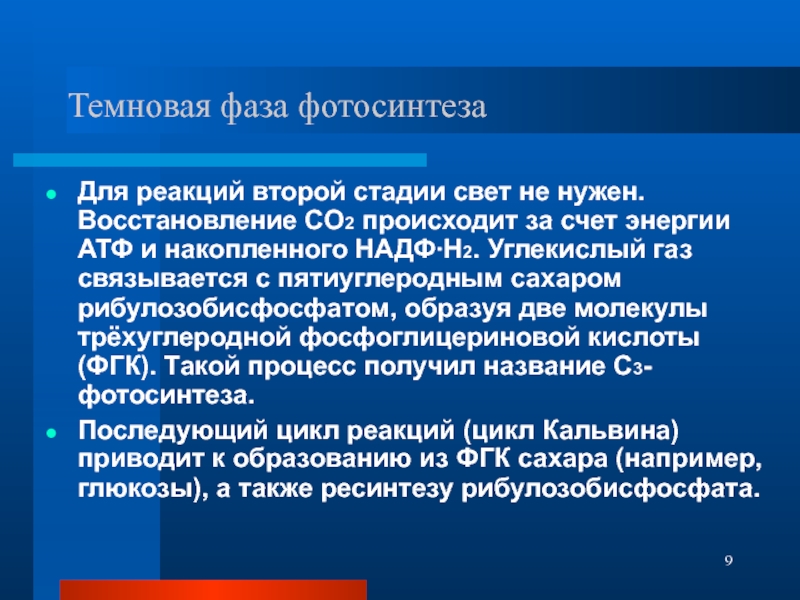

Слайд 9Темновая фаза фотосинтеза

Для реакций второй стадии свет не нужен. Восстановление

CO2 происходит за счет энергии АТФ и накопленного НАДФ∙H2. Углекислый

газ связывается с пятиуглеродным сахаром рибулозобисфосфатом, образуя две молекулы трёхуглеродной фосфоглицериновой кислоты (ФГК). Такой процесс получил название C3-фотосинтеза.Последующий цикл реакций (цикл Кальвина) приводит к образованию из ФГК сахара (например, глюкозы), а также ресинтезу рибулозобисфосфата.

Слайд 10Схема цикла Кальвина и обобщенное уравнение темновой фазы фотосинтеза

6 СО2

+ 12 НАДФ▪Н2 + 18 АТФ

С6Н12О6

+ 18 АДФ + 18 Ф + 6 Н2ОСлайд 11С4-фотосинтез и фотодыхание

У некоторых растений (например, сахарного тростника, сои) наблюдается

так называемый C4-фотосинтез, в реакциях которого CO2, восстанавливаясь, включается в

состав органических кислот, имеющих четыре атома углерода (например, яблочной). При этом поглощение углекислоты идёт гораздо эффективнее, повышается и продуктивность растений.Слайд 12Кислород в процессе фотосинтеза может действовать как конкурентный ингибитор, взаимодействуя

с рибулозобисфосфатом вместо углекислого газа. При этом образуется только одна

молекула фосфоглицерата и бесполезный для растения гликолат. Для того, чтобы превратить гликолат обратно в фосфоглицерат, у С3-растений имеется процесс, называемый фотодыханием. Это зависимое от света потребление кислорода с выделением углекислого газа, сопровождающееся превращением гликолата в ФГК.При фотодыхании 25 % углерода теряется в виде CO2. В процессе участвуют хлоропласты, пероксисомы и митохондии.

У C4-растений фотодыхания практически нет, что и является причиной их большей продуктивности.

Слайд 13Факторы, влияющие на скорость фотосинтеза

1. Интенсивность света.

При низкой освещенности скорость

ФС пропорциональна интенсивности света.

При высокой освещенности (больше 10 000 люкс)

происходит световое насыщение процесса и интенсивность света перестает влиять на скорость ФС.При очень большой интенсивности света может происходить обесцвечивание хлорофилла, что замедляет ФС.

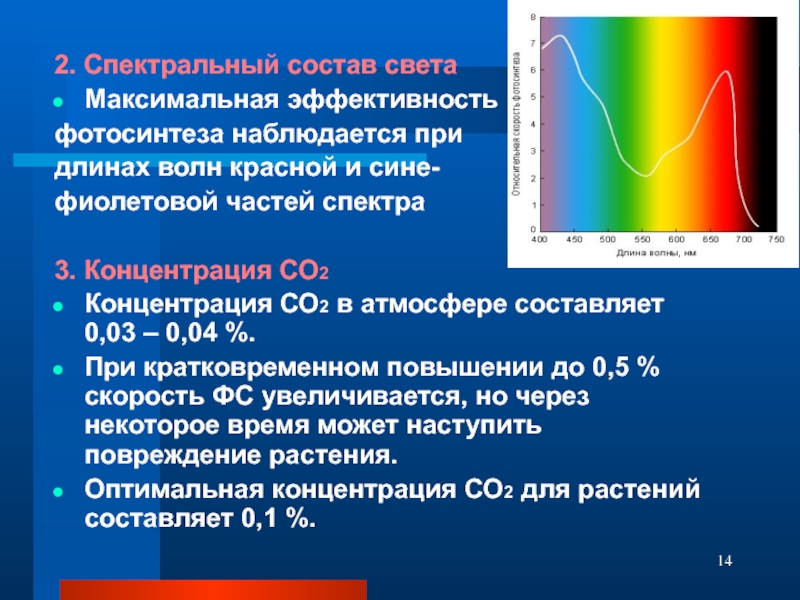

Слайд 142. Спектральный состав света

Максимальная эффективность

фотосинтеза наблюдается при

длинах волн красной и

сине-

фиолетовой частей спектра

3. Концентрация СО2

Концентрация СО2 в атмосфере составляет 0,03

– 0,04 %. При кратковременном повышении до 0,5 % скорость ФС увеличивается, но через некоторое время может наступить повреждение растения.

Оптимальная концентрация СО2 для растений составляет 0,1 %.

Слайд 154. Температура

Оптимальная температура для растений умеренного климата обычно составляет около

25 оС.

5. Вода

При недостатке воды устьица растений закрываются, что

мешает свободному доступу СО2. При недостатке воды в листьях накапливается абсцизовая кислота – ингибитор роста, тормозящий ФС.

6. Концентрация хлорофилла

При заболеваниях, недостатке минеральных веществ (Fe, Mg, N, K), старении листьев наблюдается хлороз – потеря листьями хлорофилла. Скорость ФС падает.

Слайд 167. Кислород

Сравнительно высокая концентрация О2 (порядка 21 % - нормальное

содержание в атмосфере) ингибирует ФС.

8. Специфические ингибиторы

На их действии основан

эффект гербицидов. Напр., ДХХМ – дихлорфенилдиметилмочевина: шунтирует перенос электронов и т. о. подавляет световые реакции.9. Загрязнение окружающей среды

Некоторые газы промышленного происхождения, особенно озон и сернистый газ, сильно повреждают листья у ряда растений.

Сажа и пыль забивают устьица и уменьшают прозрачность листовой эпидермы, что снижает интенсивность ФС.

Слайд 172. Энергетический обмен

Процессом, противоположным синтезу, является диссимиляция – совокупность реакций

расщепления. При расщеплении высокомолекулярных соединений выделяется энергия, необходимая для реакций

биосинтеза. Поэтому диссимиляцию называют еще энергетическим обменом клетки.Часть энергии, освобождаемой из питательных веществ, рассеивается в форме теплоты, другая часть аккумулируется в форме макроэргических связей АТФ.

Слайд 18Этапы энергетического обмена

1. Подготовительный этап

Молекулы ди- и полисахаридов, жиров, белков

распадаются на мелкие молекулы: глюкозу, глицерин и жирные кислоты, аминокислоты.

Крупные молекулы нуклеиновых кислот распадаются на нуклеотиды.Выделяется небольшое количество энергии, которая рассеивается в виде теплоты.

Слайд 192. Бескислородный этап - гликолиз

Синонимы: анаэробное дыхание, брожение.

Гликолизом называются ферментативные

реакции бескислородного расщепления углеводов до молекул молочной кислоты.

Процесс протекает

в цитоплазме клетки. Общая формула гликолиза: С6Н12О6 + 2АДФ + 2Н3РО4 →2С3Н6О3 + 2АТФ + 2 Н2О

Гликолиз глюкозы протекает в десять стадий, каждая из которых катализируется определенным ферментом.

В итоге гликолиз одной молекулы глюкозы дает клетке две молекулы АТФ.

Формула молочной кислоты

Слайд 20У дрожжевых грибов молекула глюкозы без участия кислорода превращается в

этиловый спирт и СО2 (спиртовое брожение):

С6Н12О6 + 2АДФ + 2Н3РО4

→2С2Н5ОН + 2 СО2 + 2АТФ + 2 Н2ОУ других микроорганизмов гликолиз может завершаться образованием ацетона, уксусной к-ты и т.д.

Во всех случаях распад одной молекулы глюкозы на этом этапе сопровождается образованием двух молекул АТФ (около 40 % энергии) и небольшого количества тепловой энергии.

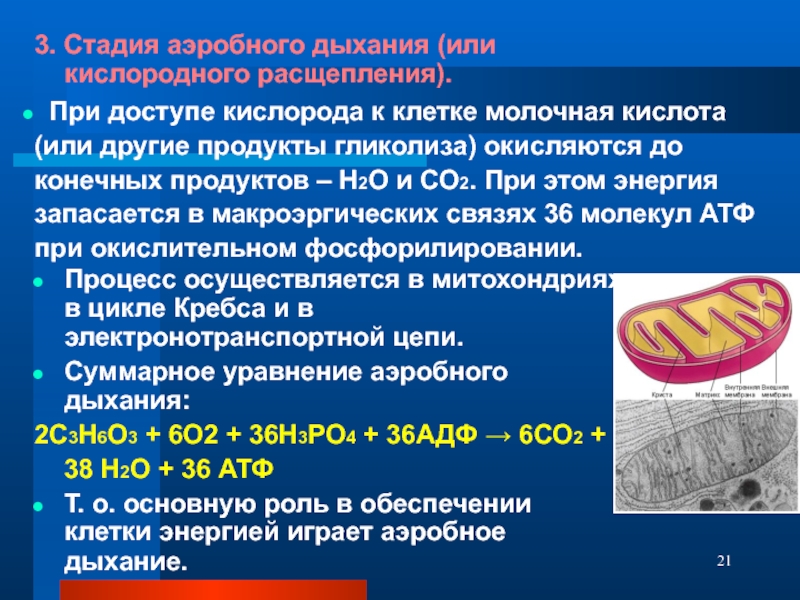

Слайд 213. Стадия аэробного дыхания (или кислородного расщепления).

Процесс осуществляется в митохондриях

в цикле Кребса и в электронотранспортной цепи.

Суммарное уравнение аэробного дыхания:

2С3Н6О3

+ 6О2 + 36Н3РО4 + 36АДФ → 6СО2 + 38 Н2О + 36 АТФ

Т. о. основную роль в обеспечении клетки энергией играет аэробное дыхание.

При доступе кислорода к клетке молочная кислота

(или другие продукты гликолиза) окисляются до

конечных продуктов – Н2О и СО2. При этом энергия

запасается в макроэргических связях 36 молекул АТФ

при окислительном фосфорилировании.

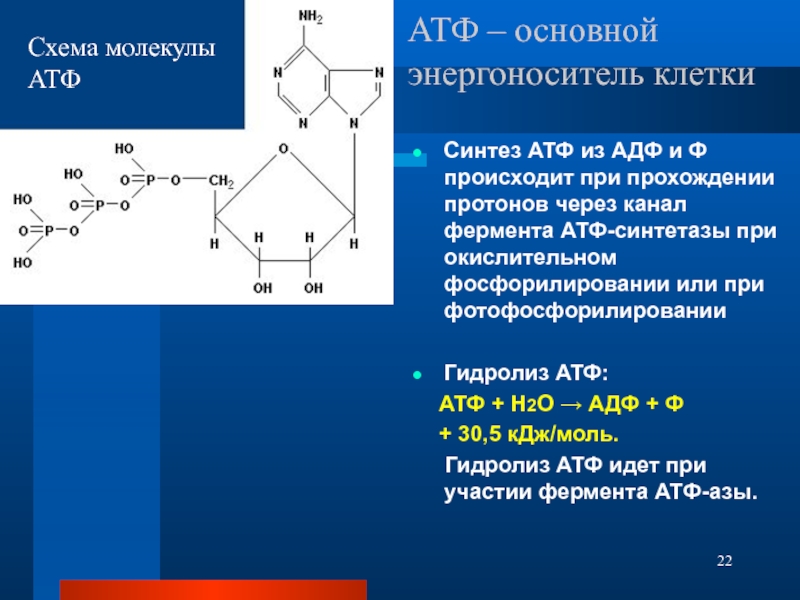

Слайд 22АТФ – основной

энергоноситель клетки

Синтез АТФ из АДФ и Ф

происходит при прохождении протонов через канал фермента АТФ-синтетазы при окислительном

фосфорилировании или при фотофосфорилированииГидролиз АТФ:

АТФ + Н2О → АДФ + Ф

+ 30,5 кДж/моль.

Гидролиз АТФ идет при участии фермента АТФ-азы.

Схема молекулы АТФ