г. подписал указ о выдаче ему «привилегии на введение в

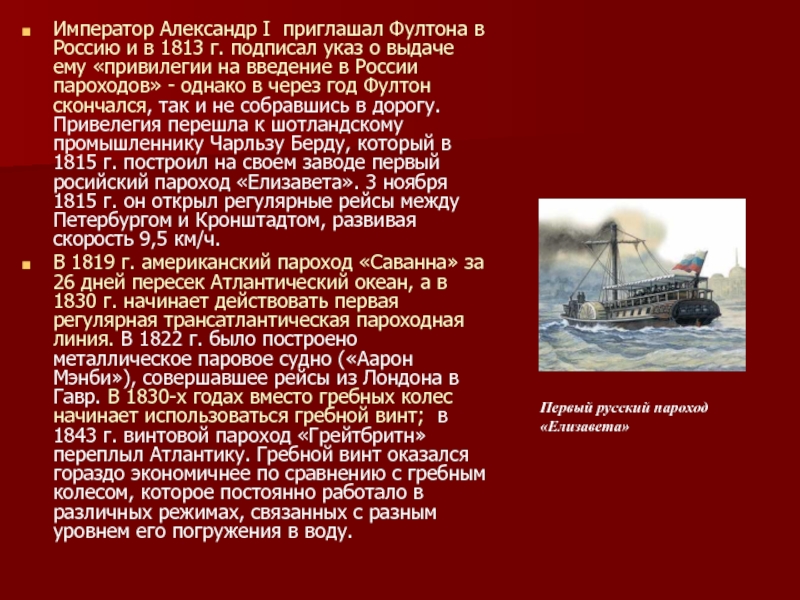

России пароходов» - однако в через год Фултон скончался, так и не собравшись в дорогу. Привелегия перешла к шотландскому промышленнику Чарльзу Берду, который в 1815 г. построил на своем заводе первый росийский пароход «Елизавета». 3 ноября 1815 г. он открыл регулярные рейсы между Петербургом и Кронштадтом, развивая скорость 9,5 км/ч.В 1819 г. американский пароход «Саванна» за 26 дней пересек Атлантический океан, а в 1830 г. начинает действовать первая регулярная трансатлантическая пароходная линия. В 1822 г. было построено металлическое паровое судно («Аарон Мэнби»), совершавшее рейсы из Лондона в Гавр. В 1830-х годах вместо гребных колес начинает использоваться гребной винт; в 1843 г. винтовой пароход «Грейтбритн» переплыл Атлантику. Гребной винт оказался гораздо экономичнее по сравнению с гребным колесом, которое постоянно работало в различных режимах, связанных с разным уровнем его погружения в воду.

Первый русский пароход «Елизавета»