Разделы презентаций

- Разное

- Английский язык

- Астрономия

- Алгебра

- Биология

- География

- Геометрия

- Детские презентации

- Информатика

- История

- Литература

- Математика

- Медицина

- Менеджмент

- Музыка

- МХК

- Немецкий язык

- ОБЖ

- Обществознание

- Окружающий мир

- Педагогика

- Русский язык

- Технология

- Физика

- Философия

- Химия

- Шаблоны, картинки для презентаций

- Экология

- Экономика

- Юриспруденция

Кафедра пропедевтики внутренних болезней лечебного факультета

Содержание

- 1. Кафедра пропедевтики внутренних болезней лечебного факультета

- 2. Основные положения в учении о гемопоэзе. Гемопоэз

- 3. Факторы роста (ФР)Для стволовых клеток: - ИЛ-1,

- 4. Слайд 4

- 5. Судьба клетки: жить или умереть? Если умирать, то как ? Воспаление -фагоцитоз или апоптоз- фагоцитоз?

- 6. Причины возникновения новообразований.Генетическая предрасположенность.Вирусные инфекции.Ионизирующая радиация.Токсины и химические соединения.Лекарственные препараты.

- 7. Механизм злокачественной трансформации. Протоонкогены кодируют белки, участвующие

- 8. Патогенез гематологических злокачественных новообразованийГенетические изменения – трисомия

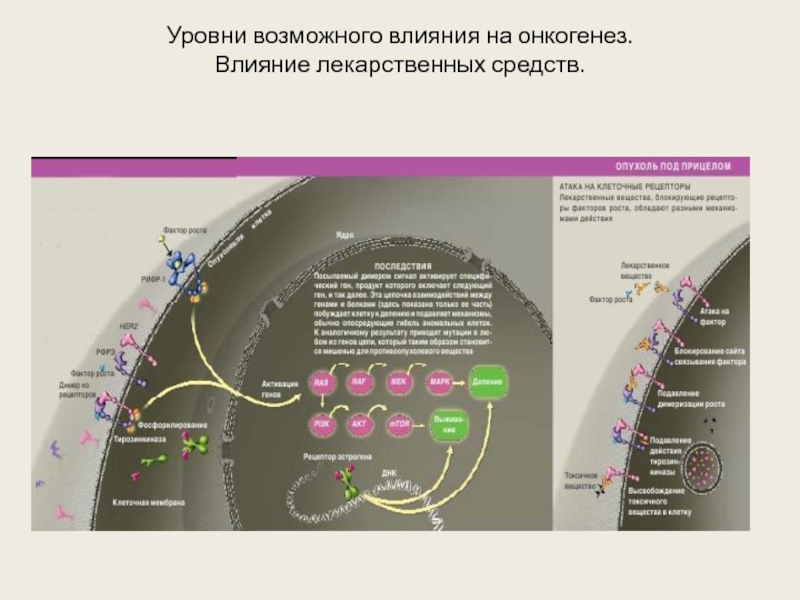

- 9. Уровни возможного влияния на онкогенез. Влияние лекарственных средств.

- 10. Цитогенетические исследования. Транслокации, провоцирующих лейкозы Острый

- 11. Цитогенетические исследования. Транслокации.Для острых миелоидных лейкозов

- 12. Особенности метаболизма опухолевых клеток.Увеличивается активность рибонуклеотид-редуктазы, снижается

- 13. Костный мозг. Строма. Стволовые клетки и их окружение. Этапы дифференцировки и зрелые клетки.

- 14. ОпределениеЛейкозы (лейкемия, белокровие, рак крови) – клональное

- 15. ВАРИАНТЫ и ПРИНЦИПЫ КЛАССИФИКАЦИЙ ЛЕЙКОЗОВПо характеру теченияострые,

- 16. ВАРИАНТЫ и ПРИНЦИПЫ КЛАССИФИКАЦИЙ ЛЕЙКОЗОВПо степени дифференцировки

- 17. Недифференцированные, бластные лейкозы.При высоком блоке дифференцировки лейкозные

- 18. «Цитарные» лейкозы.При низком блоке дифференцировки лейкозные клетки

- 19. ВАРИАНТЫ и ПРИНЦИПЫ КЛАССИФИКАЦИЙ ЛЕЙКОЗОВПо общему числу

- 20. Хронический лейкоз.По клеточному составу – миелоцитарные и

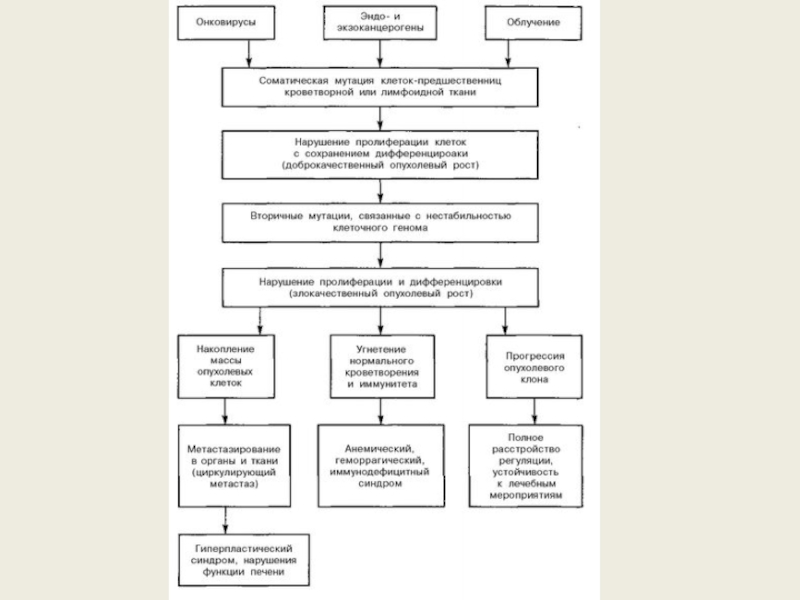

- 21. Механизм злокачественной трансформации.

- 22. Транслокация белка ABL хромосомы 9 в зону «разрыва» хромосомы 22 с образованием химерного белка ABL-BCR

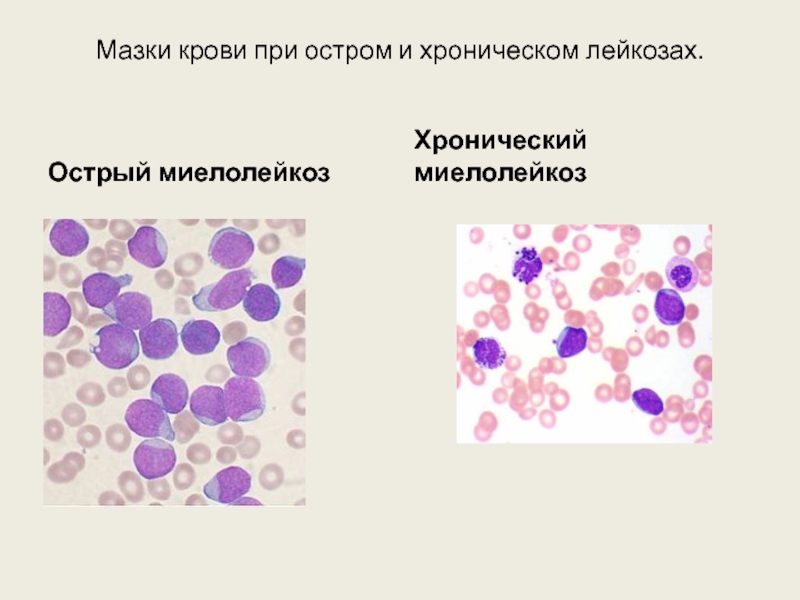

- 23. Мазки крови при остром и хроническом лейкозах.Острый миелолейкозХронический миелолейкоз

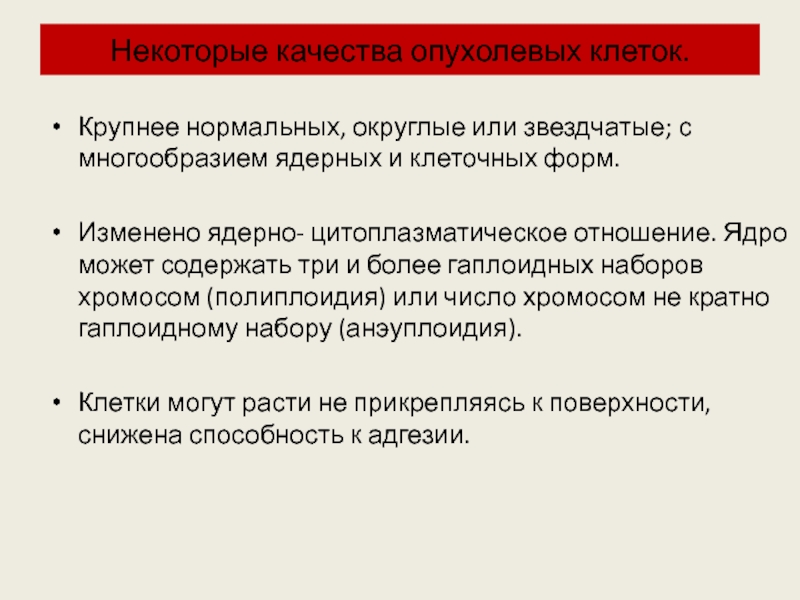

- 24. Некоторые качества опухолевых клеток.Крупнее нормальных, округлые или

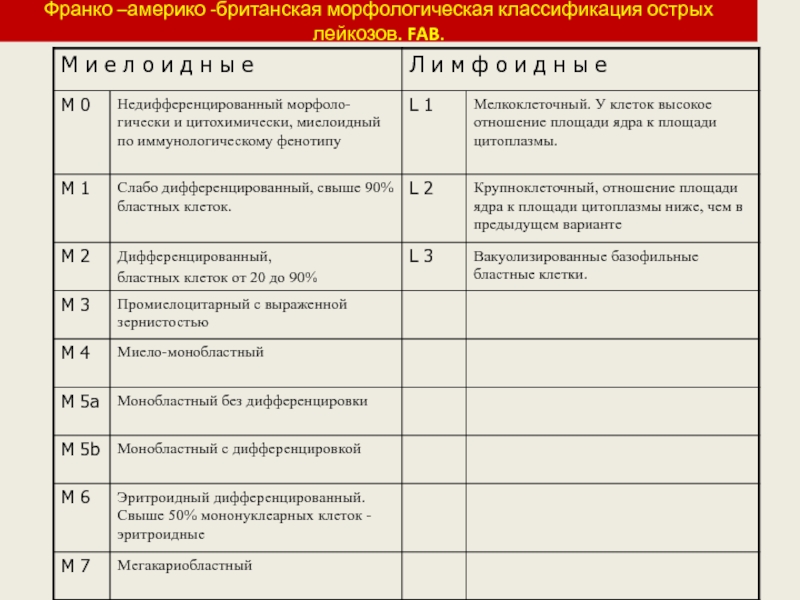

- 25. Франко –америко -британская морфологическая классификация острых лейкозов. FAB.

- 26. Слайд 26

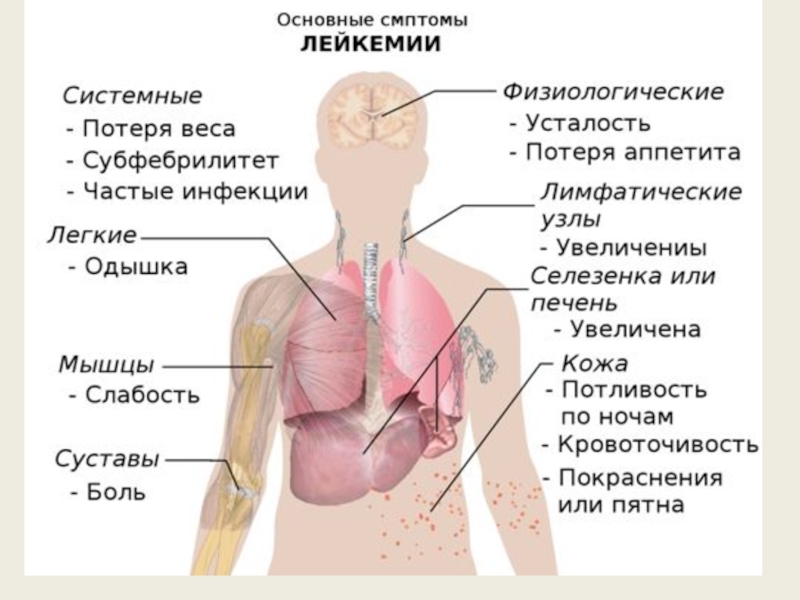

- 27. Чем объясняется клиническая картина болезни? Распространением опухолевых,

- 28. ,

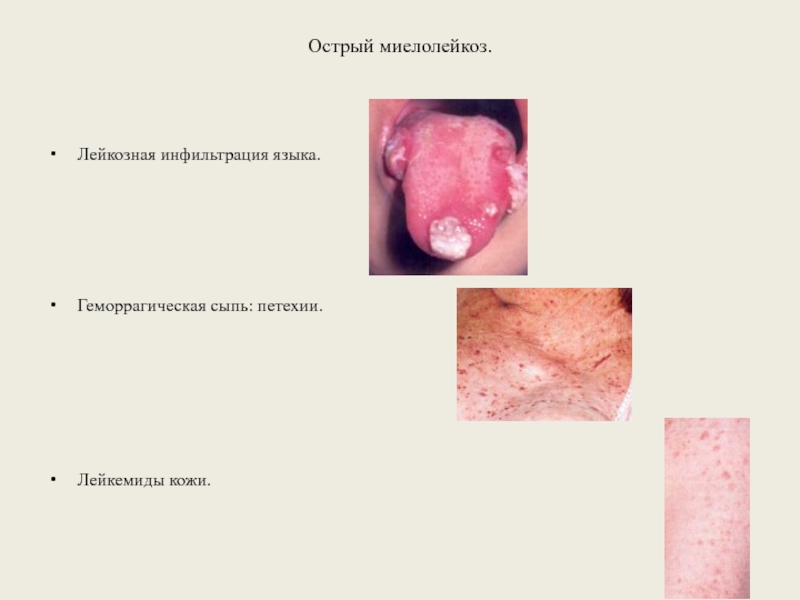

- 29. Острый миелолейкоз.Лейкозная инфильтрация языка.Геморрагическая сыпь: петехии.Лейкемиды кожи.

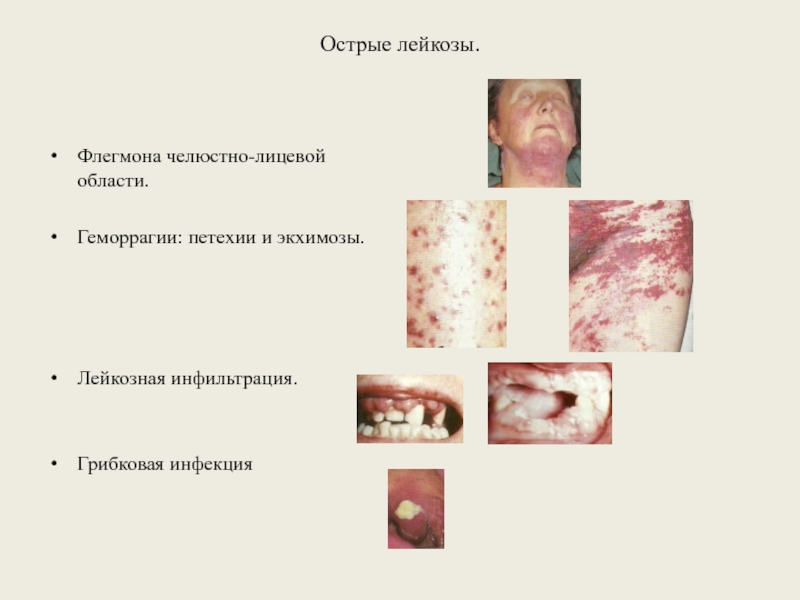

- 30. Острые лейкозы.Флегмона челюстно-лицевой области.Геморрагии: петехии и экхимозы.Лейкозная инфильтрация.Грибковая инфекция

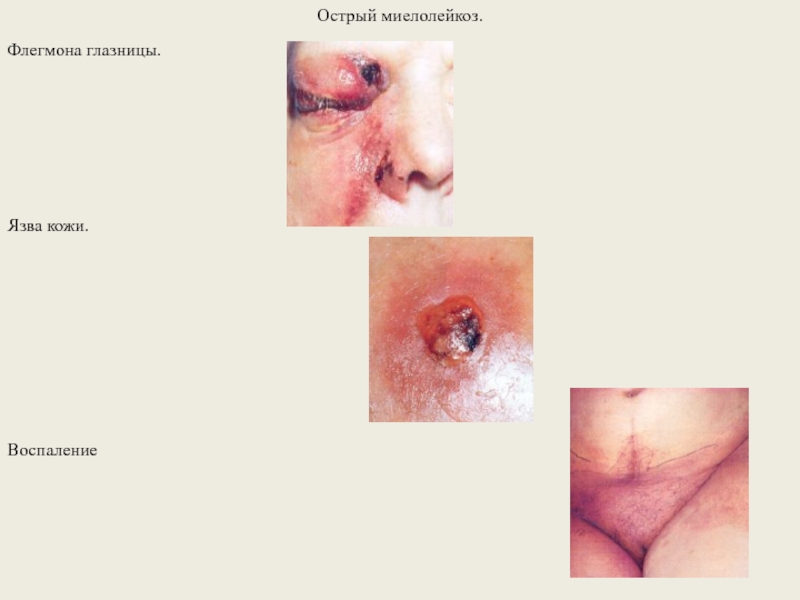

- 31. Острый миелолейкоз.Флегмона глазницы.Язва кожи.Воспаление

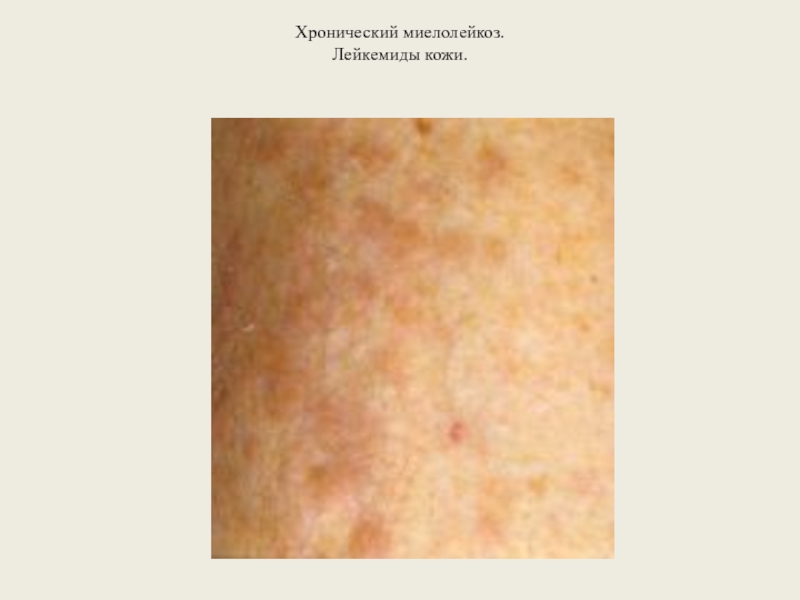

- 32. Хронический миелолейкоз. Лейкемиды кожи.

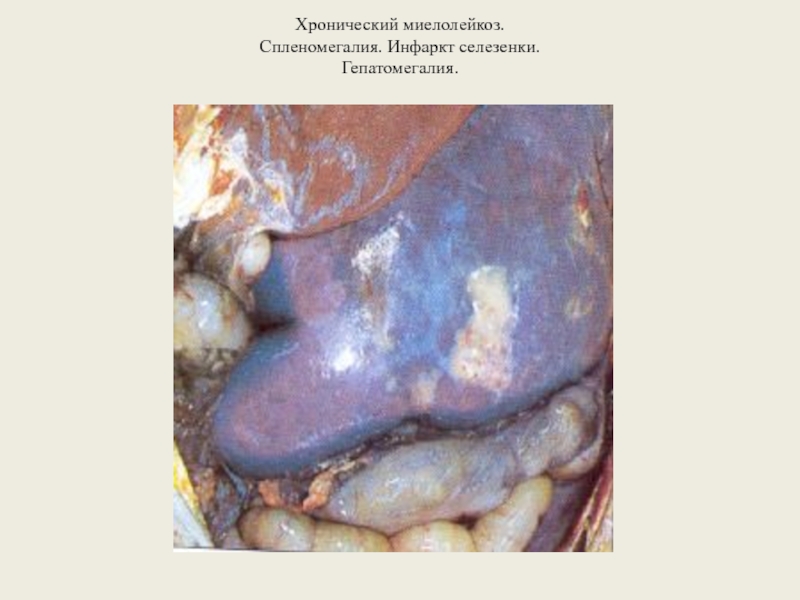

- 33. Хронический миелолейкоз. Спленомегалия. Инфаркт селезенки. Гепатомегалия.

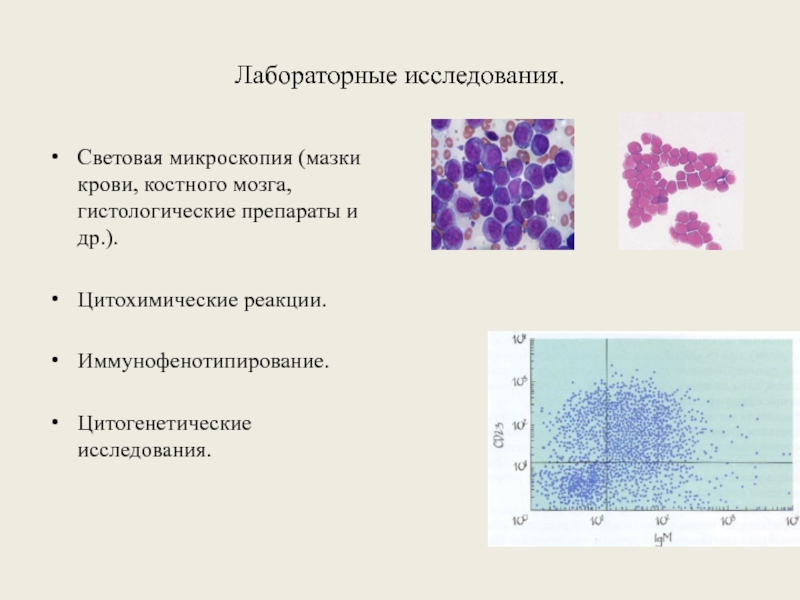

- 34. Лабораторные исследования.Световая микроскопия (мазки крови, костного мозга, гистологические препараты и др.).Цитохимические реакции.Иммунофенотипирование.Цитогенетические исследования.

- 35. Мазок крови при остром лейкозе.большое количество бластных

- 36. М 0 – острый миелоидный лейкоз.

- 37. М 6 – острый миелоидный лейкоз. Миелобласты,

- 38. Хронический миелолейкоз. Мазки кровиГранулоцитарный росток на разных

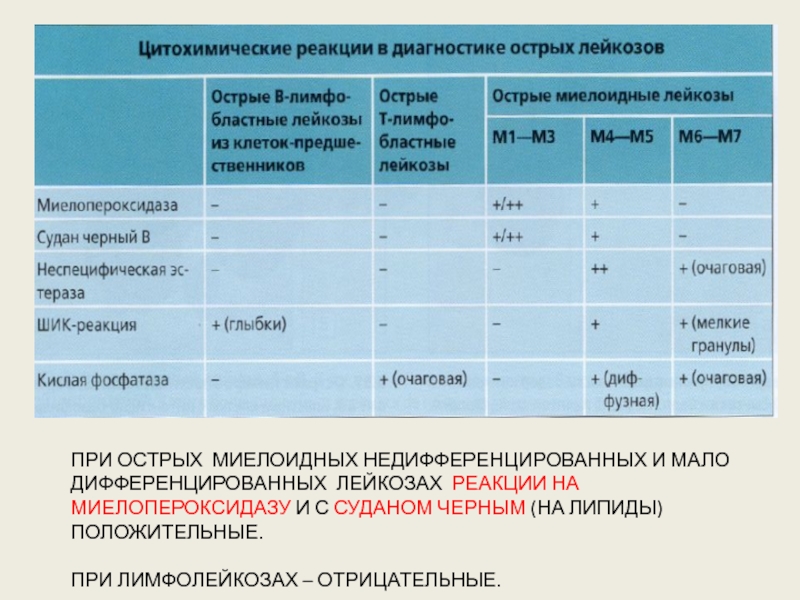

- 39. Лейкозы.Цитохимические исследования.

- 40. При острых миелоидных недифференцированных и мало дифференцированных

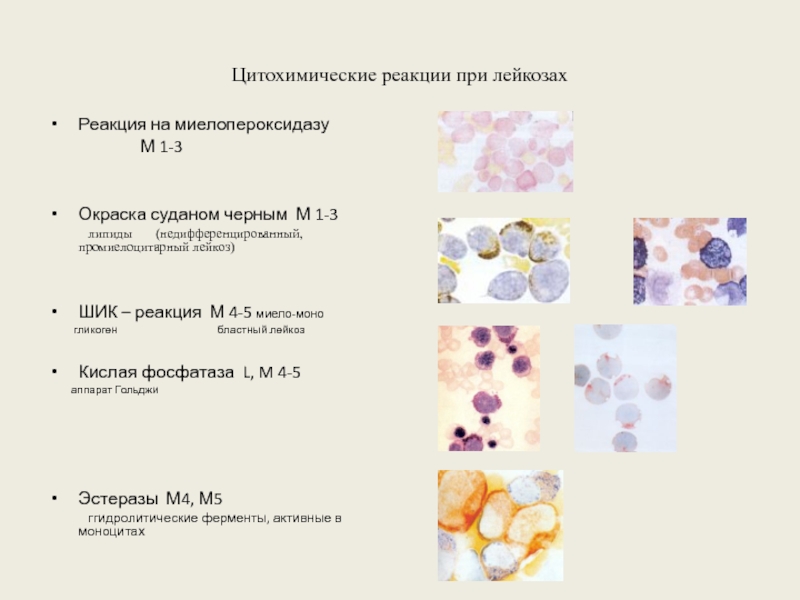

- 41. Цитохимические реакции при лейкозахРеакция на миелопероксидазу

- 42. Острый миелолейкоз. Реакция с суданом черным на липиды (2 - «ожерелье»).

- 43. Лабораторные признаки хронического лейкоза.небольшое количество бластных клеток

- 44. Сравнительный анализ лабораторных данных при остром и

- 45. Хронический миелолейкоз.Хронический миелолейкоз – увеличение содержания в

- 46. Лейкозы.Иммуно-фенотипирование.

- 47. Иммунофенотипирование лейкозов.Инкубирование бластных клеток с моноклональными антителами.Исследование

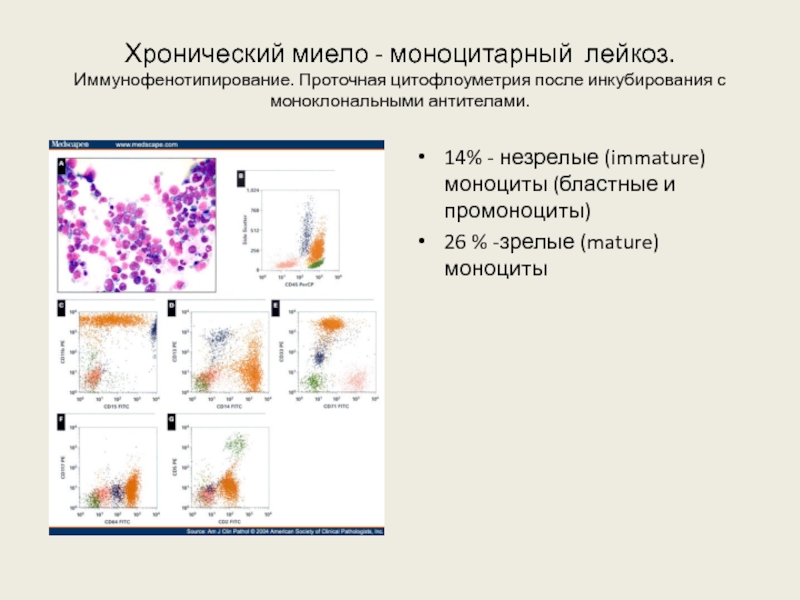

- 48. Хронический миело - моноцитарный лейкоз. Иммунофенотипирование.

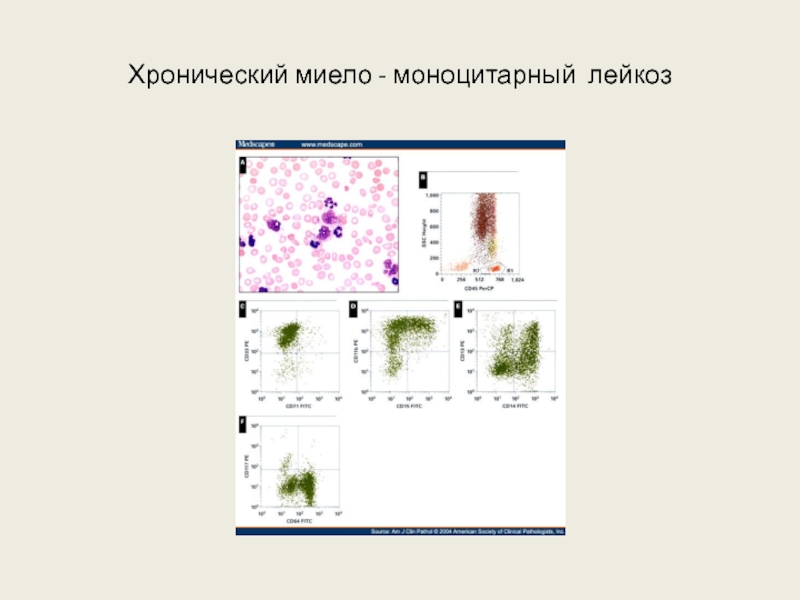

- 49. Хронический миело - моноцитарный лейкоз

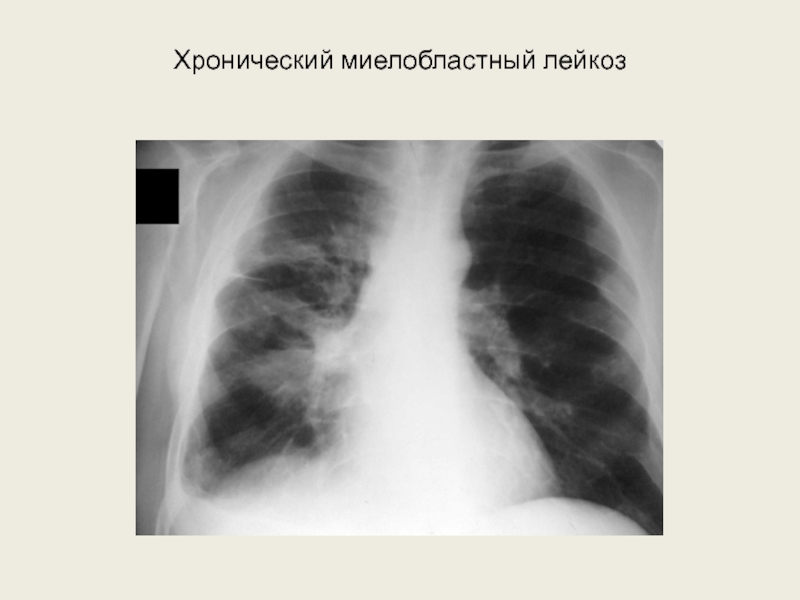

- 50. Хронический миелобластный лейкоз

- 51. ЛИМФОЛЕЙКОЗЫ.

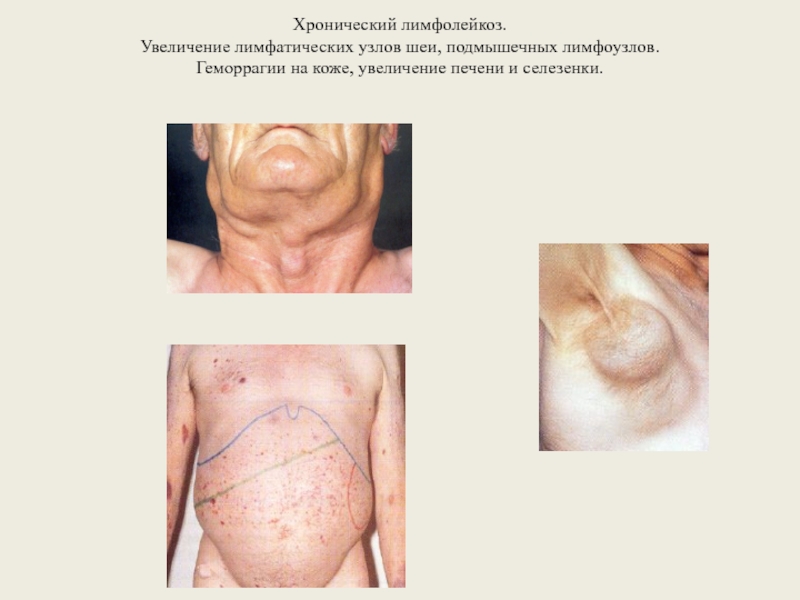

- 52. Хронический лимфолейкоз. Увеличение лимфатических узлов шеи,

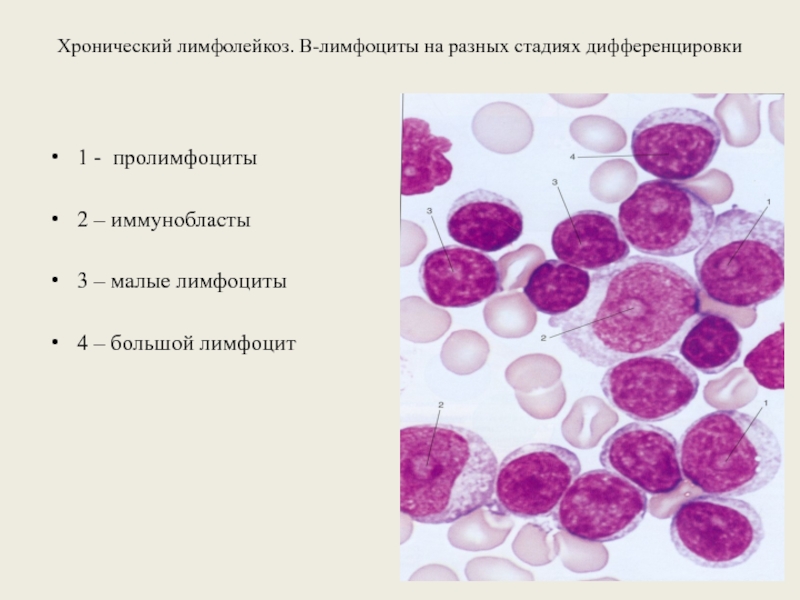

- 53. Хронический лимфолейкоз. В-лимфоциты на разных стадиях дифференцировки1

- 54. Хронический лимфолейкоз

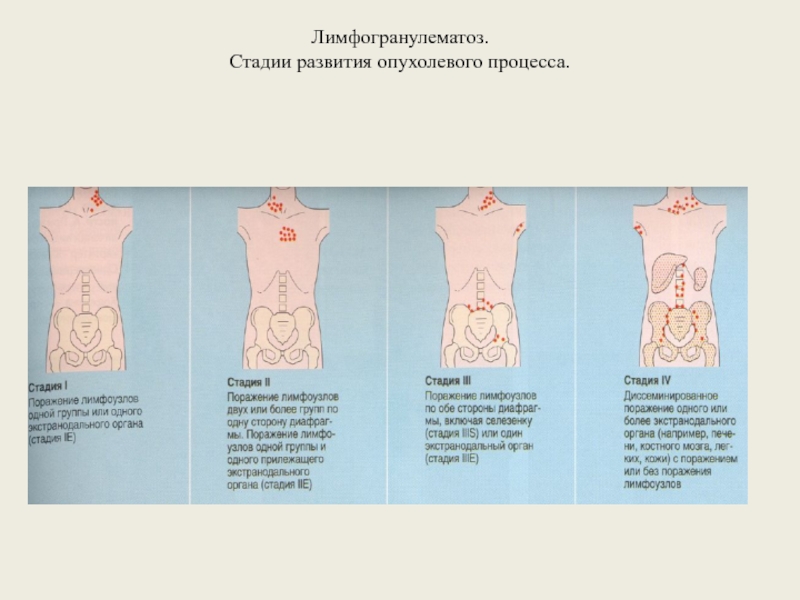

- 55. Лимфогранулематоз. Стадии развития опухолевого процесса.

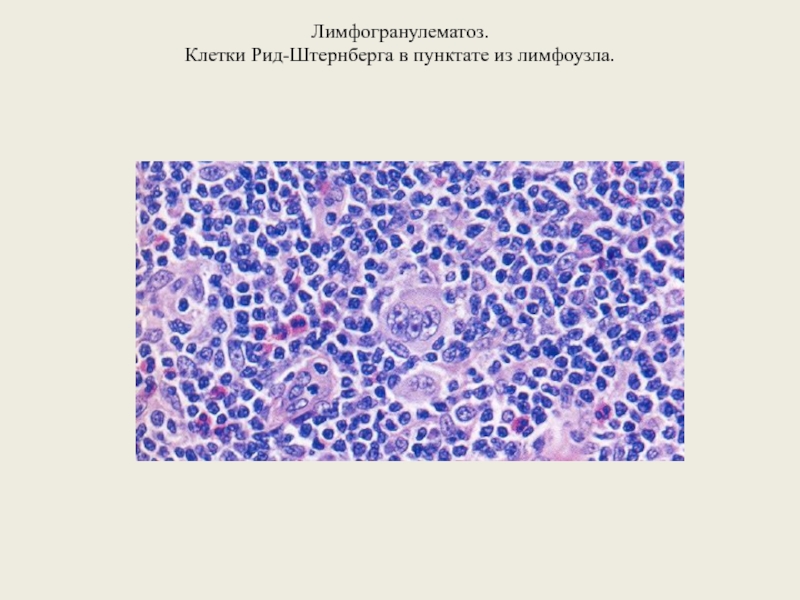

- 56. Лимфогранулематоз. Клетки Рид-Штернберга в пунктате из лимфоузла.

- 57. Слайд 57

- 58. Скачать презентанцию

Слайды и текст этой презентации

Слайд 2Основные положения в учении о гемопоэзе.

Гемопоэз происходит в контакте

с микроокружением.

Гемопоэтические клетки контактируют с клетками других типов (макрофаги, лимфоциты,

клетки стромы, дендритные клетки и др.).Межклеточные отношения осуществляются за счет связывания клеток друг с другом через

клеточные рецепторы,

молекулы адгезии,

фиксированные и секретируемые

цитокины,

факторы роста.

РЕЗУЛЬТАТ:

- формируется система передачи сигналов, регулирующих активность транскрипции генов, запускающих процессы

ПРОЛИФЕРАЦИИ,

ДИФФЕРЕНЦИРОВКИ или

АПОПТОЗА.

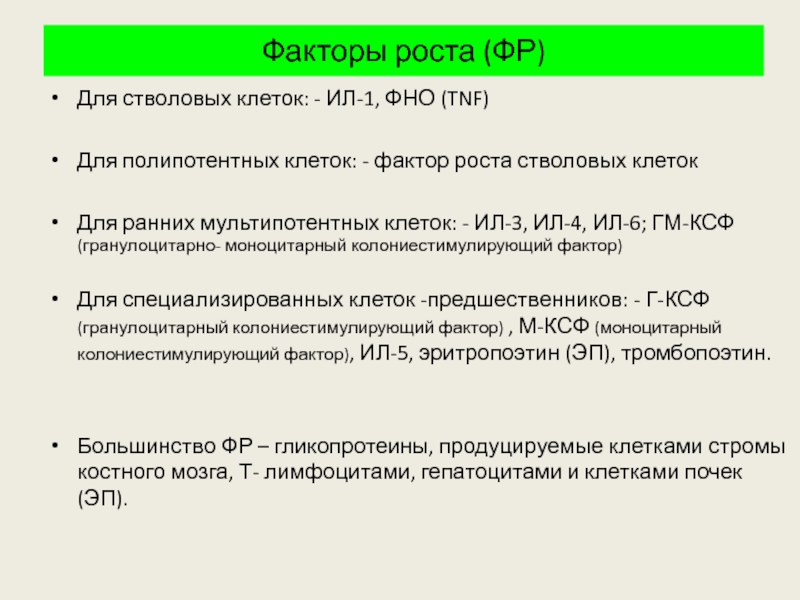

Слайд 3Факторы роста (ФР)

Для стволовых клеток: - ИЛ-1, ФНО (TNF)

Для полипотентных

клеток: - фактор роста стволовых клеток

Для ранних мультипотентных клеток: -

ИЛ-3, ИЛ-4, ИЛ-6; ГМ-КСФ (гранулоцитарно- моноцитарный колониестимулирующий фактор)Для специализированных клеток -предшественников: - Г-КСФ (гранулоцитарный колониестимулирующий фактор) , М-КСФ (моноцитарный колониестимулирующий фактор), ИЛ-5, эритропоэтин (ЭП), тромбопоэтин.

Большинство ФР – гликопротеины, продуцируемые клетками стромы костного мозга, Т- лимфоцитами, гепатоцитами и клетками почек (ЭП).

Слайд 5Судьба клетки: жить или умереть? Если умирать, то как ?

Воспаление -фагоцитоз или апоптоз- фагоцитоз?

Слайд 6Причины возникновения новообразований.

Генетическая предрасположенность.

Вирусные инфекции.

Ионизирующая радиация.

Токсины и химические соединения.

Лекарственные препараты.

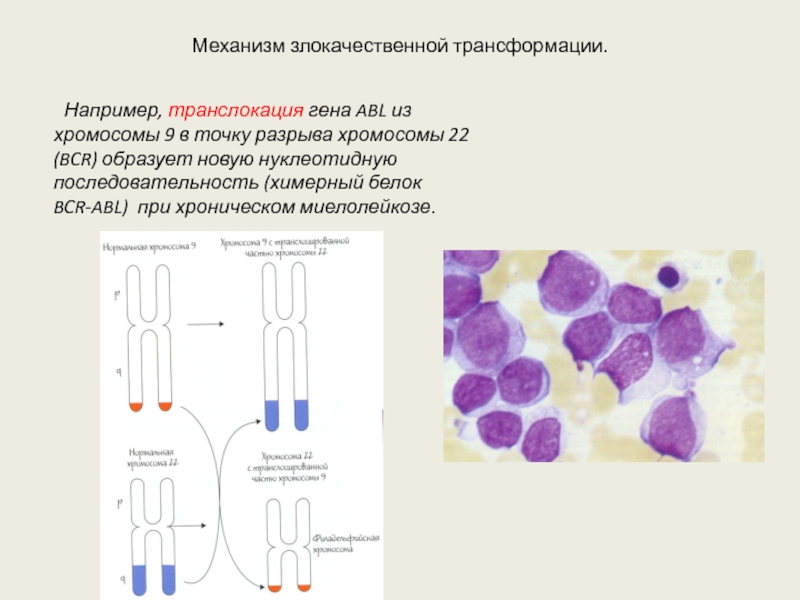

Слайд 7Механизм злокачественной трансформации.

Протоонкогены кодируют белки, участвующие в разных стадиях

передачи внутриклеточных сигналов, регуляции экспрессии генов и клеточного цикла, запускающие

дифференцировку или апоптоз.Амплификация,

точечная мутация,

делеция и

транслокация – изменения, превращающие протоонкогены в онкогены.

Пример: транслокация гена ABL из хромосомы 9 в точку разрыва хромосомы 22 (BCR) приводит к новой нуклеотидной последовательности при хроническом миелолейкозе.

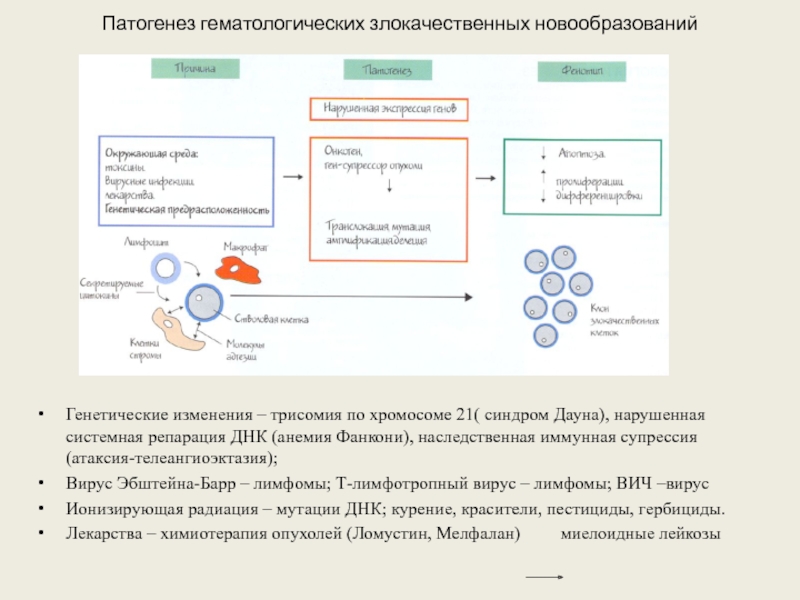

Слайд 8Патогенез гематологических злокачественных новообразований

Генетические изменения – трисомия по хромосоме 21(

синдром Дауна), нарушенная системная репарация ДНК (анемия Фанкони), наследственная иммунная

супрессия (атаксия-телеангиоэктазия);Вирус Эбштейна-Барр – лимфомы; Т-лимфотропный вирус – лимфомы; ВИЧ –вирус

Ионизирующая радиация – мутации ДНК; курение, красители, пестициды, гербициды.

Лекарства – химиотерапия опухолей (Ломустин, Мелфалан) миелоидные лейкозы

Слайд 10Цитогенетические исследования.

Транслокации, провоцирующих лейкозы

Острый промиелоцитарный лейкоз ( М3

) - транслокация гена, кодирующего рецептор ретиноевой кислоты RARA на

17 хромосоме;Острые лейкозы – транслокации в 21 и 16 хромосомах (гены RUNX-1 и CBFB) с подавлением транскрипции за счет связывания ключевого белкового комплекса CBF (core binding factor),

Острые лейкозы - транслокация гена MLL – mixed lineage leukemia, расположенного на 11 хромосоме;

Слайд 11 Цитогенетические исследования. Транслокации.

Для острых миелоидных лейкозов специфичны только две

хромосомные аберрации:

транслокация t (15;17)(q 22; q11-12) для острого промиелоцитарного лейкоза;

гена, кодирующего рецептор ретиноевой кислоты RARA на 17 хромосоме.инверсия inv(16) (p13; q22) – для острого миело-монобластного лейкоза с эозинофилией (М4 Ео)

Острый миелобластный лейкоз (М2) – транслокация t (8;21) (q22;q22)

Острый монобластный лейкоз (М5) - транслокация t (9;11) (p22;q23)

Слайд 12Особенности метаболизма опухолевых клеток.

Увеличивается активность рибонуклеотид-редуктазы, снижается катаболизм пиримидинов, увеличивается

синтез РНК и ДНК;

Увеличивается скорость гликолиза (аэробного и анаэробного). Увеличивается

продукция лактата (эффект Варбурга). Чем менее дифференцирована опухоль, тем интенсивнее анаэробный гликолиз и слабее окислительное фосфорилирование.Увеличивается количество «фетальных» форм различных белков и ферментов, повышающих способность клетки к выживанию.

Изменяется структура плазматической мембраны (гликопротеины, гликосфинголипиды ), ее заряд и проницаемость. Изменяется уровень синтеза и строение адгезивных молекул, интегриновых рецепторов.

Секретируются металлопротеазы, коллагеназы, гепараназы, катепсин В, плазмин, факторы ангиогенеза и др., что способствует разрушению белков и протеогликанов межклеточного матрикса и базальной мембраны, ведет к инвазии опухолевых клеток в соседние ткани.

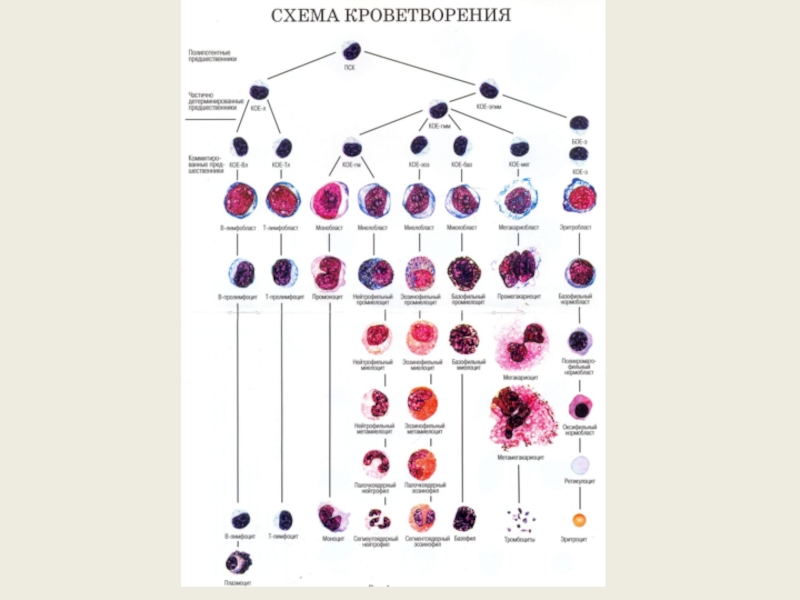

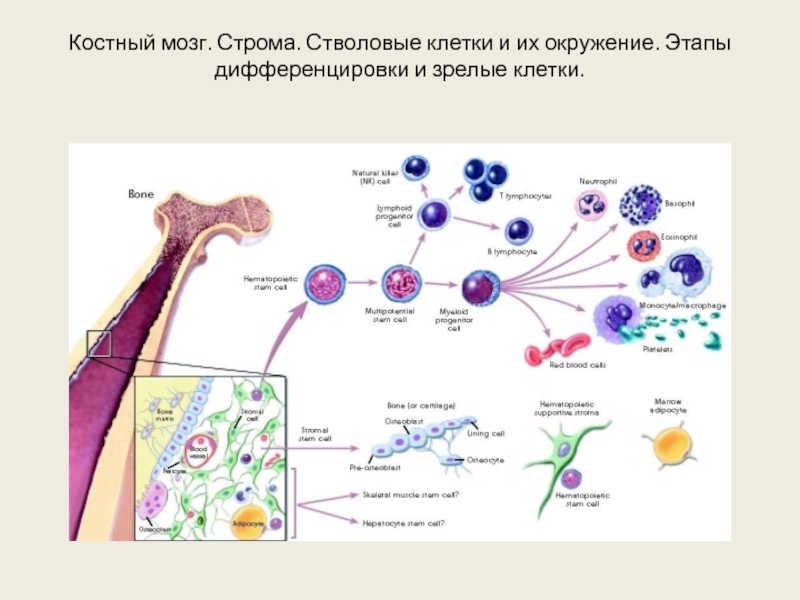

Слайд 13Костный мозг. Строма. Стволовые клетки и их окружение. Этапы дифференцировки

и зрелые клетки.

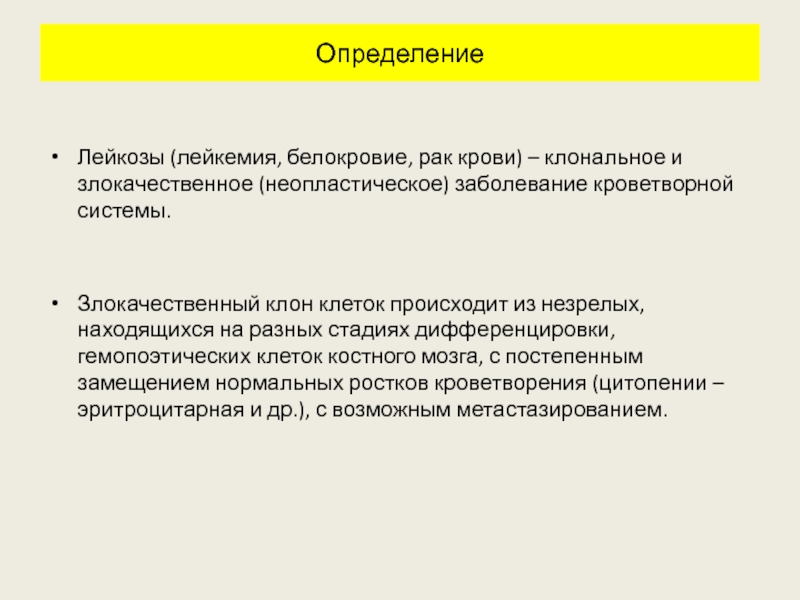

Слайд 14Определение

Лейкозы (лейкемия, белокровие, рак крови) – клональное и злокачественное (неопластическое)

заболевание кроветворной системы.

Злокачественный клон клеток происходит из незрелых, находящихся

на разных стадиях дифференцировки, гемопоэтических клеток костного мозга, с постепенным замещением нормальных ростков кроветворения (цитопении – эритроцитарная и др.), с возможным метастазированием.Слайд 15ВАРИАНТЫ и ПРИНЦИПЫ КЛАССИФИКАЦИЙ ЛЕЙКОЗОВ

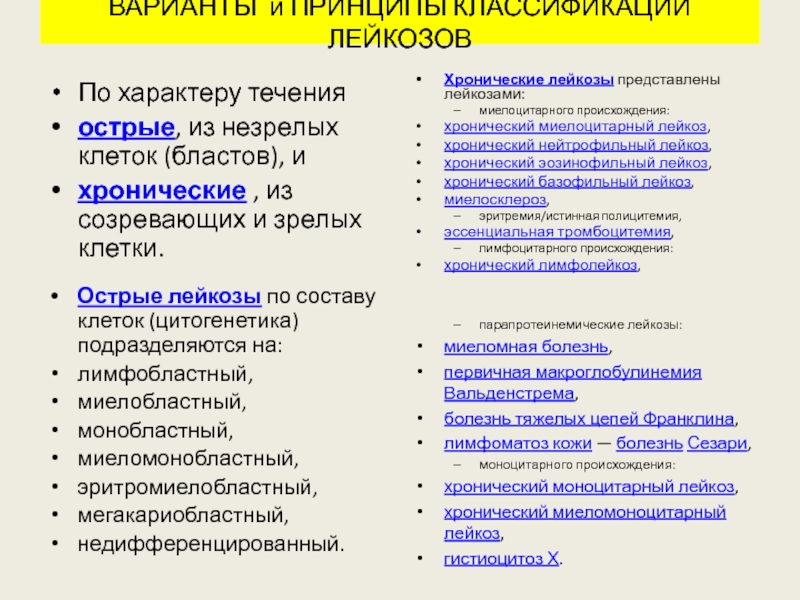

По характеру течения

острые, из незрелых клеток

(бластов), и

хронические , из созревающих и зрелых клетки.

Хронические лейкозы представлены

лейкозами:миелоцитарного происхождения:

хронический миелоцитарный лейкоз,

хронический нейтрофильный лейкоз,

хронический эозинофильный лейкоз,

хронический базофильный лейкоз,

миелосклероз,

эритремия/истинная полицитемия,

эссенциальная тромбоцитемия,

лимфоцитарного происхождения:

хронический лимфолейкоз,

Острые лейкозы по составу клеток (цитогенетика) подразделяются на:

лимфобластный,

миелобластный,

монобластный,

миеломонобластный,

эритромиелобластный,

мегакариобластный,

недифференцированный.

парапротеинемические лейкозы:

миеломная болезнь,

первичная макроглобулинемия Вальденстрема,

болезнь тяжелых цепей Франклина,

лимфоматоз кожи — болезнь Сезари,

моноцитарного происхождения:

хронический моноцитарный лейкоз,

хронический миеломоноцитарный лейкоз,

гистиоцитоз Х.

Слайд 16ВАРИАНТЫ и ПРИНЦИПЫ КЛАССИФИКАЦИЙ ЛЕЙКОЗОВ

По степени дифференцировки опухолевых клеток

- недифференцированные,

-

бластные,

- «цитарные» лейкозы;

В зависимости от их иммунного маркера, фенотипа по

экспрессии CD19, CD20, CD5, легких цепей иммуноглобулинов и других антигенных маркеров.Слайд 17Недифференцированные, бластные лейкозы.

При высоком блоке дифференцировки лейкозные клетки могут напоминать

стволовые и бластные клетки первых четырёх классов клеток-предшественниц. Поэтому по

степени дифференцировки эти лейкозы называют бластными и недифференцированными.Поскольку они (лейкозы) протекают остро, то можно говорить, что острые лейкозы — это бластные и недифференцированные лейкозы.

Слайд 18«Цитарные» лейкозы.

При низком блоке дифференцировки лейкозные клетки напоминают процитарные и

цитарные клетки-предшественницы, лейкозы протекают менее злокачественно, хронически и называются цитарными.

Слайд 19ВАРИАНТЫ и ПРИНЦИПЫ КЛАССИФИКАЦИЙ ЛЕЙКОЗОВ

По общему числу лейкоцитов и наличию

бластных клеток в периферической крови

- лейкемические (более 50—80×/л лейкоцитов, в

том числе,но есть бласты),- сублейкемические (50—80×/л лейкоцитов, в том числе бласты),

лейкопенические (содержание лейкоцитов в периферической крови ниже нормы, но есть бласты),

алейкемические (содержание лейкоцитов в периферической крови ниже нормы, бласты отсутствуют).

Слайд 20Хронический лейкоз.

По клеточному составу – миелоцитарные и лимфоцитарные.

По стадийности болезни:

1

стадия – моноклоновая (один клон клеток как источник опухолевого роста)

2

стадия –поликлоновая («бластный криз»; присоединяются другие клоны клеток как источники дополнительного опухолевого роста). 80% больных хроническими лейкозами погибают на стадии «бластного криза».Острый лейкоз никогда не переходит хронический, а хронический никогда не обостряется.

Слайд 21Механизм злокачественной трансформации.

Например, транслокация

гена ABL из хромосомы 9 в точку разрыва хромосомы 22

(BCR) образует новую нуклеотидную последовательность (химерный белок BCR-ABL) при хроническом миелолейкозе.Слайд 22Транслокация белка ABL хромосомы 9 в зону «разрыва» хромосомы 22

с образованием химерного белка ABL-BCR

Слайд 24Некоторые качества опухолевых клеток.

Крупнее нормальных, округлые или звездчатые; с многообразием

ядерных и клеточных форм.

Изменено ядерно- цитоплазматическое отношение. Ядро может содержать

три и более гаплоидных наборов хромосом (полиплоидия) или число хромосом не кратно гаплоидному набору (анэуплоидия).Клетки могут расти не прикрепляясь к поверхности, снижена способность к адгезии.

Слайд 27Чем объясняется клиническая картина болезни?

Распространением опухолевых, функционально незрелых клеток

– исчезновение зрелых клеток определенного ряда и утрата присущих им

функций (нет механизма «защиты» - инфекции).Вытеснением злокачественными клетками ростков других клеток – и утратой и этими клетками присущих им функций (анемия, тромбоцитопения – кровоизлияния, кровотечения).

Накоплением токсических продуктов метаболизма (интоксикация).

В итоге – поли-органная недостаточность.

Слайд 29Острый миелолейкоз.

Лейкозная инфильтрация языка.

Геморрагическая сыпь: петехии.

Лейкемиды кожи.

Слайд 30Острые лейкозы.

Флегмона челюстно-лицевой области.

Геморрагии: петехии и экхимозы.

Лейкозная инфильтрация.

Грибковая инфекция

Слайд 34Лабораторные исследования.

Световая микроскопия (мазки крови, костного мозга, гистологические препараты и

др.).

Цитохимические реакции.

Иммунофенотипирование.

Цитогенетические исследования.

Слайд 35Мазок крови при остром лейкозе.

большое количество бластных клеток и их

преимущество (более 30 %, чаще 60-90 %);

«лейкемический провал» — исчезновение промежуточных форм клеток

на фоне большого количества бластов;одновременное наличие абазофилии и анэозинофилии;

быстропрогрессирующая анемия.

Если азурофильные гранулы, палочки Ауэра*, складчатость ядерной оболочки отсутствуют, то световая микроскопия бессильна установить вариант лейкоза.

* - результат слияния азурофильных гранул и матрикса эндоплазматического ретикулума.

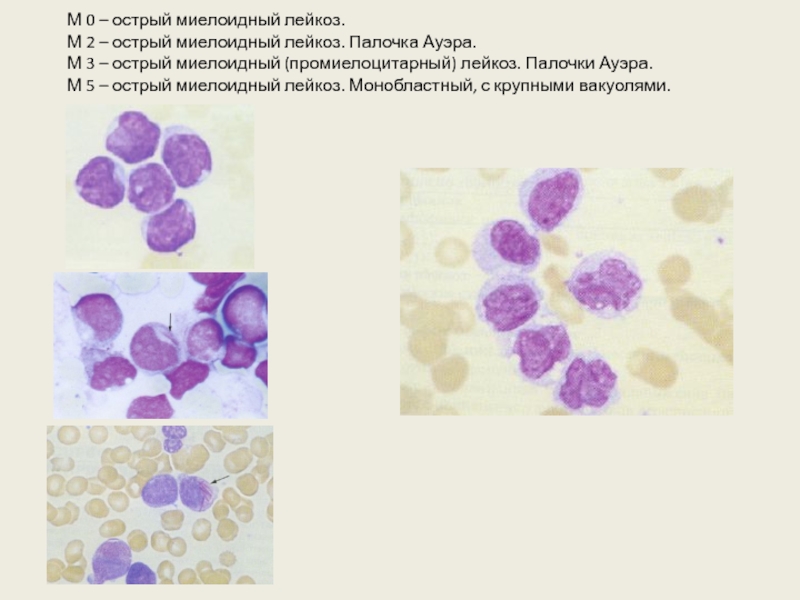

Слайд 36М 0 – острый миелоидный лейкоз. М 2 – острый

миелоидный лейкоз. Палочка Ауэра. М 3 – острый миелоидный (промиелоцитарный) лейкоз.

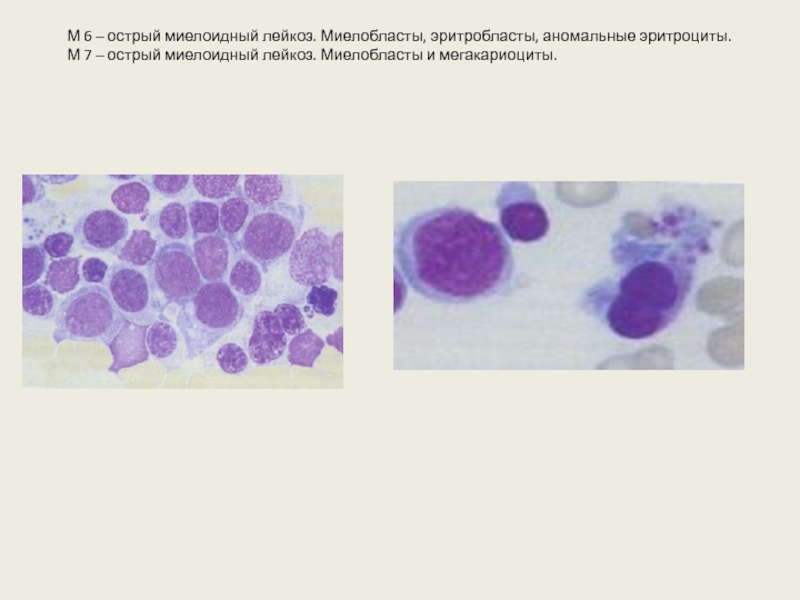

Палочки Ауэра. М 5 – острый миелоидный лейкоз. Монобластный, с крупными вакуолями.Слайд 37М 6 – острый миелоидный лейкоз. Миелобласты, эритробласты, аномальные эритроциты. М

7 – острый миелоидный лейкоз. Миелобласты и мегакариоциты.

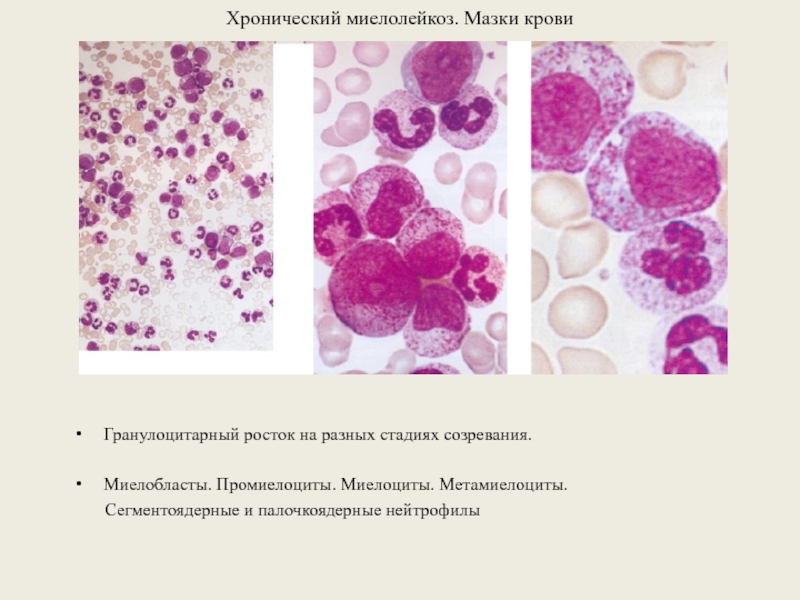

Слайд 38Хронический миелолейкоз. Мазки крови

Гранулоцитарный росток на разных стадиях созревания.

Миелобласты. Промиелоциты.

Миелоциты. Метамиелоциты.

Сегментоядерные и палочкоядерные нейтрофилы

Слайд 40При острых миелоидных недифференцированных и мало дифференцированных лейкозах реакции на

миелопероксидазу и с суданом черным (на липиды) положительные. При лимфолейкозах –

отрицательные.Слайд 41Цитохимические реакции при лейкозах

Реакция на миелопероксидазу

М 1-3

Окраска

суданом черным М 1-3липиды (недифференцированный, промиелоцитарный лейкоз)

ШИК – реакция М 4-5 миело-моно

гликоген бластный лейкоз

Кислая фосфатаза L, M 4-5

аппарат Гольджи

Эстеразы М4, М5

ггидролитические ферменты, активные в моноцитах

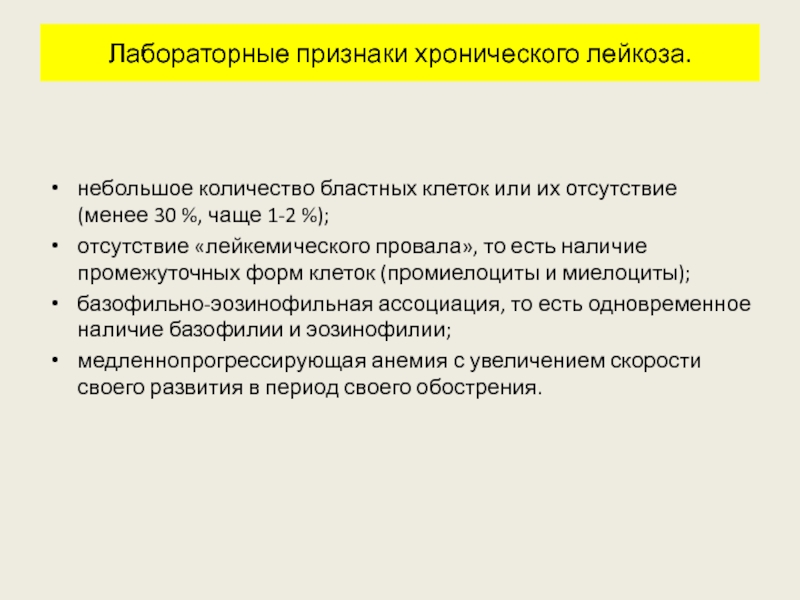

Слайд 43Лабораторные признаки хронического лейкоза.

небольшое количество бластных клеток или их отсутствие

(менее 30 %, чаще 1-2 %);

отсутствие «лейкемического провала», то есть наличие промежуточных

форм клеток (промиелоциты и миелоциты);базофильно-эозинофильная ассоциация, то есть одновременное наличие базофилии и эозинофилии;

медленнопрогрессирующая анемия с увеличением скорости своего развития в период своего обострения.

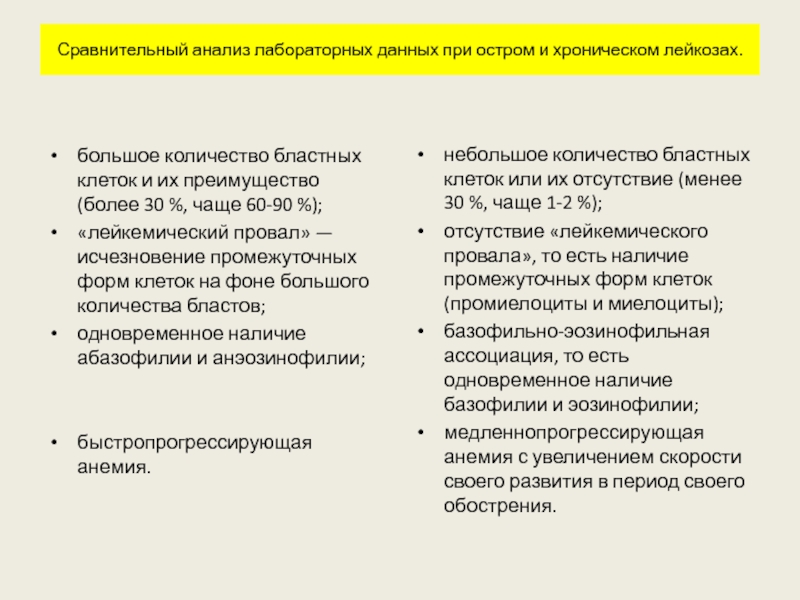

Слайд 44Сравнительный анализ лабораторных данных при остром и хроническом лейкозах.

большое количество

бластных клеток и их преимущество (более 30 %, чаще 60-90 %);

«лейкемический провал» —

исчезновение промежуточных форм клеток на фоне большого количества бластов;одновременное наличие абазофилии и анэозинофилии;

быстропрогрессирующая анемия.

небольшое количество бластных клеток или их отсутствие (менее 30 %, чаще 1-2 %);

отсутствие «лейкемического провала», то есть наличие промежуточных форм клеток (промиелоциты и миелоциты);

базофильно-эозинофильная ассоциация, то есть одновременное наличие базофилии и эозинофилии;

медленнопрогрессирующая анемия с увеличением скорости своего развития в период своего обострения.

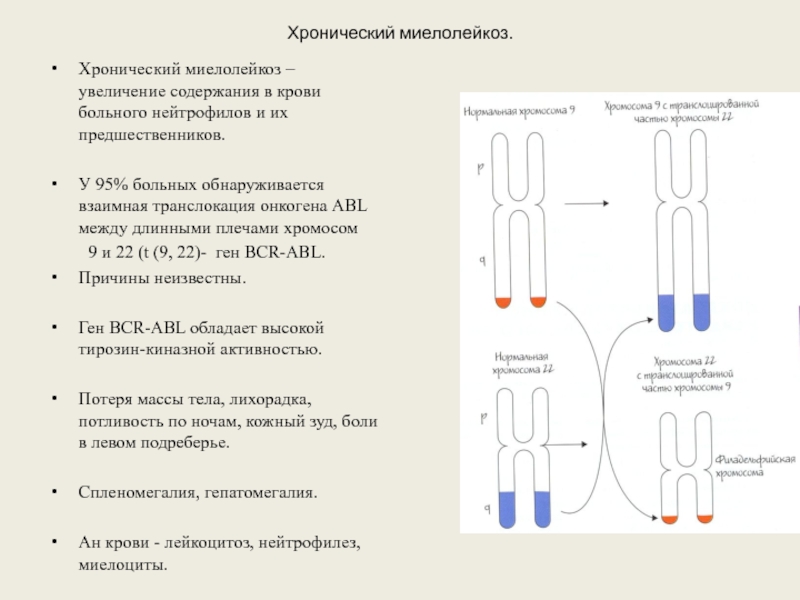

Слайд 45Хронический миелолейкоз.

Хронический миелолейкоз – увеличение содержания в крови больного нейтрофилов

и их предшественников.

У 95% больных обнаруживается взаимная транслокация онкогена ABL

между длинными плечами хромосом 9 и 22 (t (9, 22)- ген BCR-ABL.

Причины неизвестны.

Ген BCR-ABL обладает высокой тирозин-киназной активностью.

Потеря массы тела, лихорадка, потливость по ночам, кожный зуд, боли в левом подреберье.

Спленомегалия, гепатомегалия.

Ан крови - лейкоцитоз, нейтрофилез, миелоциты.

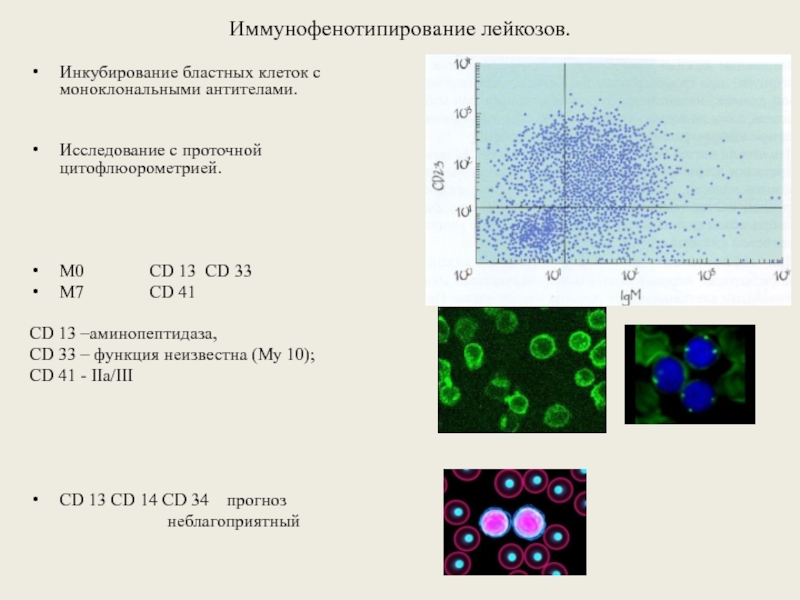

Слайд 47Иммунофенотипирование лейкозов.

Инкубирование бластных клеток с моноклональными антителами.

Исследование с проточной цитофлюорометрией.

M0

CD 13 CD 33

M7 CD 41

CD 13 –аминопептидаза,

CD

33 – функция неизвестна (Му 10); CD 41 - IIa/III

CD 13 CD 14 CD 34 прогноз

неблагоприятный

Слайд 48Хронический миело - моноцитарный лейкоз. Иммунофенотипирование. Проточная цитофлоуметрия после инкубирования

с моноклональными антителами.

14% - незрелые (immature) моноциты (бластные и

промоноциты)26 % -зрелые (mature) моноциты