Разделы презентаций

- Разное

- Английский язык

- Астрономия

- Алгебра

- Биология

- География

- Геометрия

- Детские презентации

- Информатика

- История

- Литература

- Математика

- Медицина

- Менеджмент

- Музыка

- МХК

- Немецкий язык

- ОБЖ

- Обществознание

- Окружающий мир

- Педагогика

- Русский язык

- Технология

- Физика

- Философия

- Химия

- Шаблоны, картинки для презентаций

- Экология

- Экономика

- Юриспруденция

ЛАНДШАФТНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЯ НА ОСНОВЕ МОДЕЛИРОВАНИЯ СТРУКТУРЫ ПТК

Содержание

- 1. ЛАНДШАФТНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЯ НА ОСНОВЕ МОДЕЛИРОВАНИЯ СТРУКТУРЫ ПТК

- 2. Задачи работы:1. Количественная характеристика структуры ландшафтов методами

- 3. Схема прогнозно-аналитической системы для ландшафтного планирования устойчивого

- 4. Фрагмент ландшафтной карты исследованной территории Шуйского лесничества (точками нанесены ландшафтные трансекты)

- 5. Легенда ландшафтной карты I. Моренная суглинистая равнина

- 6. Связь запаса соснового древостоя (м³/га) в пределах

- 7. Связь запаса древостоя (м³/га) на верховом болоте «Обловское»с гидрогеологических условий (радарограмма в нижней части)

- 8. Моделирование структуры ландшафтов на основе априорной

- 9. Цифровые карты морфометрических параметров рельефа исследованной территории

- 10. Идентификация физического содержания классов растительного (ландшафтного) покрова,

- 11. Данные сплошной ленточной таксации леса Нивелировочныйпрофиль

- 12. моренные гряды и камовые холмы с суглинистыми

- 13. Классификация типов условий местообитаний - ТУМ (Погребняк, 1963)Потенциальные бонитеты еловых древостоев

- 14. Основные диагностическими признаки ТУМ : элемент мезорельефа

- 15. Карта потенциальных ТУМ растительностиПостроена по обучающей выборке методами дискриминантного анализа

- 16. Таблица совмещения лесотаксационных выделов и ТУМ

- 17. Совмещение лесотаксационных выделов с потенциальными ТУМ

- 18. Структура и схема работы модели динамики насаждений

- 19. Моделирование развития разновозрастного многопородного древостоя (Чумаченко,2004):

- 20. Выделения пространственных элементов (А) и расчет суммарной

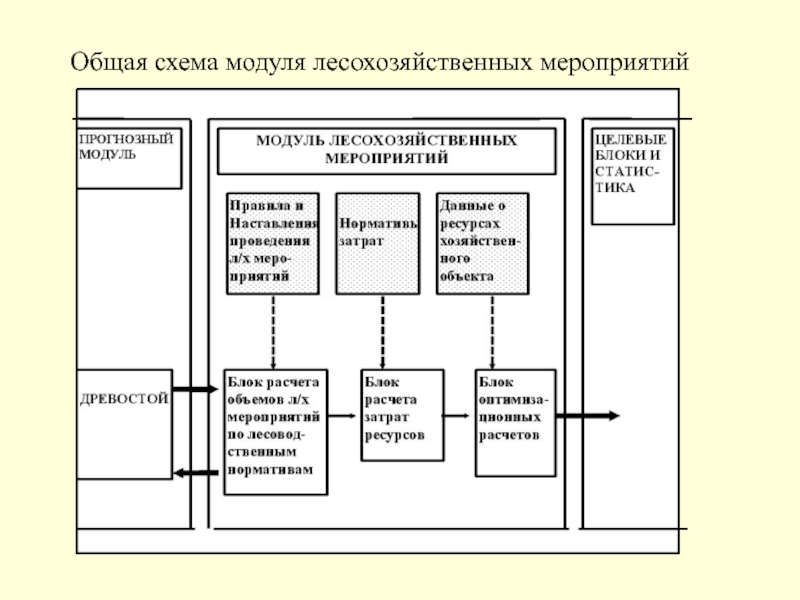

- 21. Общая схема модуля лесохозяйственных мероприятий

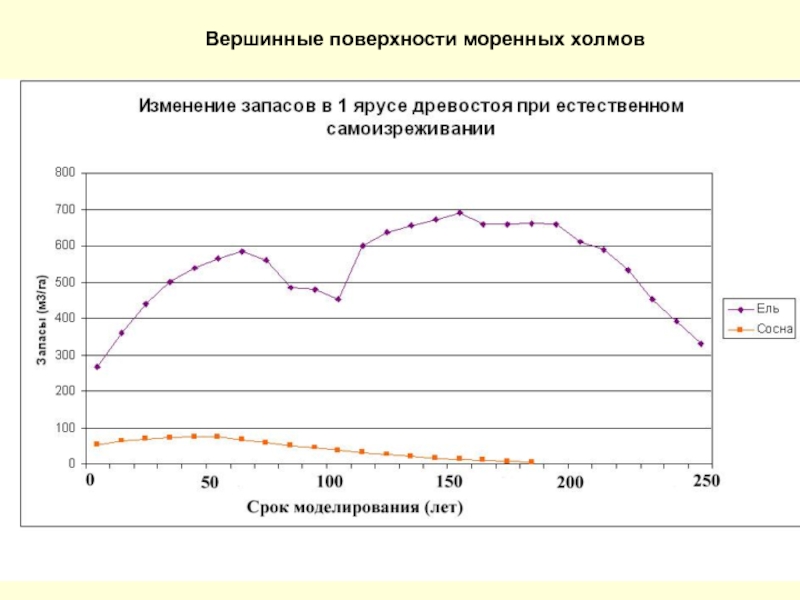

- 22. Вершинные поверхности моренных холмов

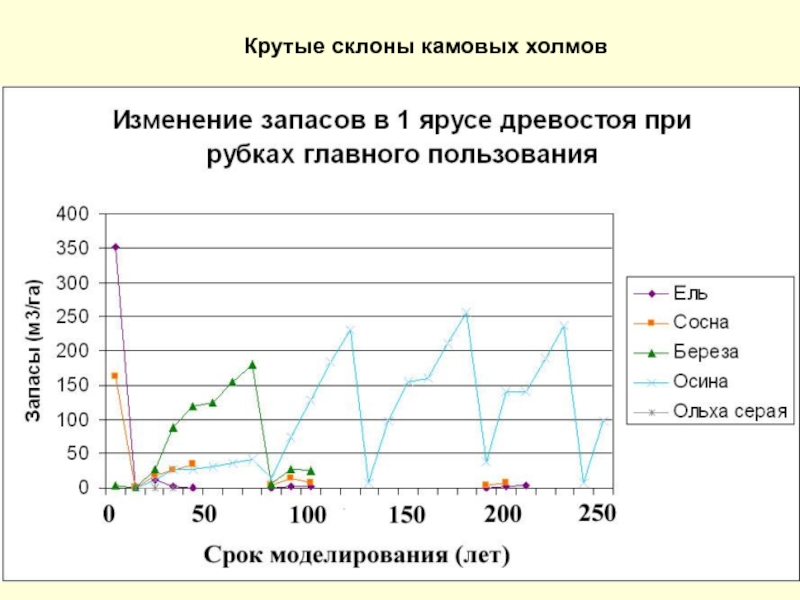

- 23. Крутые склоны камовых холмов

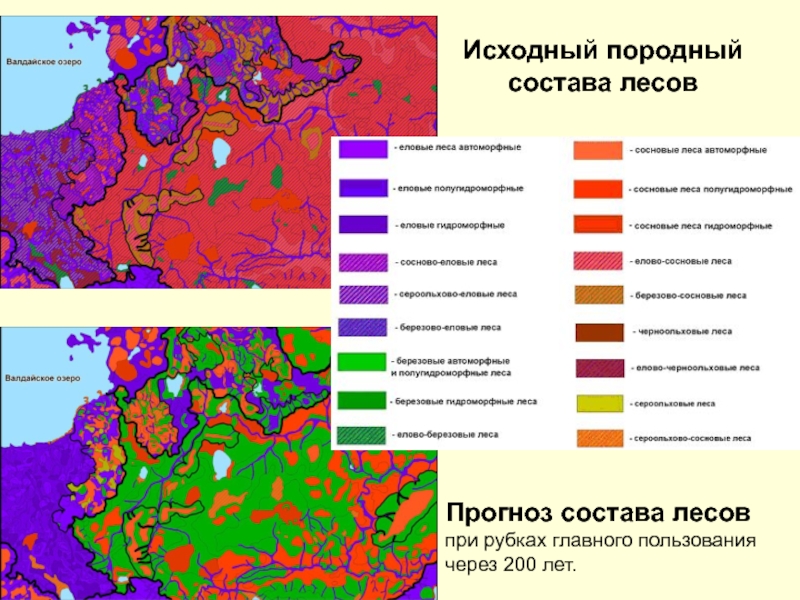

- 24. Прогноз состава лесов при рубках главного пользования через 200 лет.Исходный породный состава лесов

- 25. Прогноз запаса древостоя при проведении

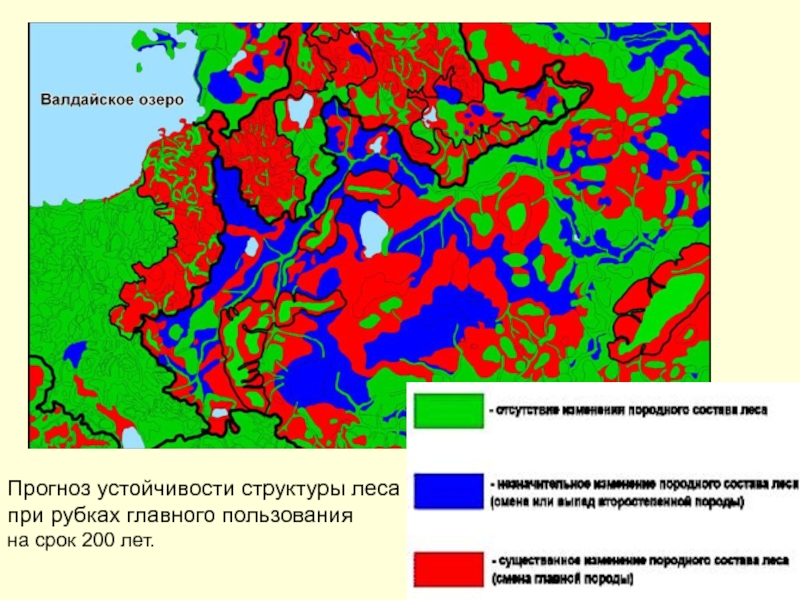

- 26. Прогноз устойчивости структуры леса при рубках главного пользования на срок 200 лет.

- 27. Схема ландшафтного планирования долгосрочного устойчивого лесопользования. IV.

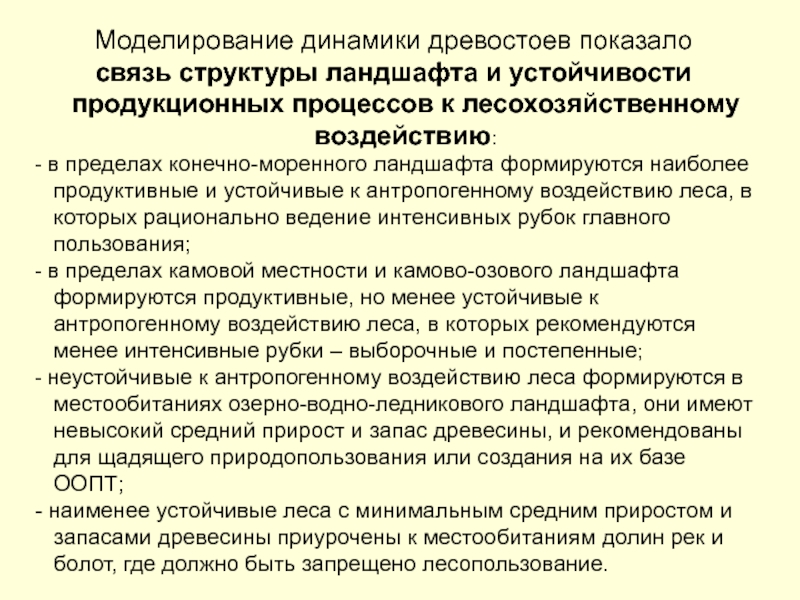

- 28. Моделирование динамики древостоев показало связь структуры ландшафта

- 29. Выводы1. Разработана методика долгосрочного прогнозирования продуктивности и

- 30. Слайд 30

- 31. Скачать презентанцию

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1ЛАНДШАФТНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЯ НА ОСНОВЕ МОДЕЛИРОВАНИЯ СТРУКТУРЫ ПТК И ДИНАМИКИ

ДРЕВОСТОЕВ

2013Слайд 2Задачи работы:

1. Количественная характеристика структуры ландшафтов методами теоретического моделирования на

основе морфометрических параметров геофизических полей, дистанционного зондирования и полевых исследований.

2.

Определение на основе ландшафтных, почвенных и лесотаксационных исследований диагностических признаков и выполнение численного моделирования типов условий местообитаний (ТУМ) растительного покрова.3. Выявление взаимосвязи структуры и продукционных процессов функционирования ландшафта на основе имитационного моделирования пространственной динамики разновозрастных многопородных древостоев.

4. Разработка схемы и рекомендаций ландшафтного планирования пользования лесом на основе долгосрочного прогнозирования развития древостоя по контрастным сценариям лесопользования

Слайд 3Схема прогнозно-аналитической системы для ландшафтного планирования устойчивого лесопользования

Основные диагностические признаки

типов условий местопроизрастания ТУМ:

элемент рельефа (параметры геофизических полей), состав

поверхностных отложений, глубина грунтовых вод, травяной покров, содержание гумуса и вид почв.Слайд 4Фрагмент ландшафтной карты исследованной территории Шуйского лесничества (точками нанесены ландшафтные

трансекты)

Слайд 5Легенда ландшафтной карты

I. Моренная суглинистая равнина с камовыми холмами

с еловыми и сосново-еловыми кислично-зеленомошными лесами на дерново-палевоподзолистых почвах

I а. Холмисто-грядовая моренная равнина с ельниками чернично-зеленомошными на смытых дерново-палевоподзолистых почвах I б. Мелкохолмистые камовые супесчаные комплексы на суглинистой морене с березово-сосново-еловыми кислично-зеленомошными лесами на дерново-палевоподзолистых почвах

II. Камово-озовая песчано-супесчаная равнина на озовых конусах выноса с сосново-еловыми папоротниково-майниково-кисличными лесами на иллювиально-железистых дерново-подзолах

II а. Мелкогрядово-холмистые супесчаные камы на озовых конусах выноса с сосново-еловыми чернично-майниковыми лесами на слабосмытых иллювиально-железистых дерново-подзолах

II б. Плоские заболоченные песчано-супесчаные поверхности на озовых конусах выноса с березово-еловыми чернично-осоковыми лесами на контактно-осветленных дерново-подзолах.

III. Озерно-водно-ледниковая равнина с крупнохолмистыми песчаными камовыми комплексами с сосново-еловыми долгомошными лесами на контактно-осветленных дерново-подзолах;

III а. Крупнохолмистые песчаные камы с сосновыми лесами на ожелезненных подзолах

III б. Заболоченные плоские местности и террасы озер

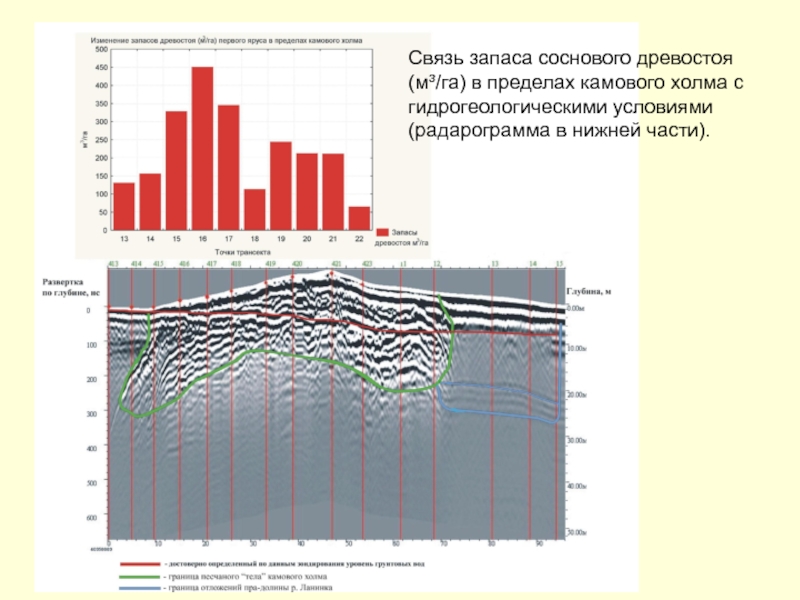

Слайд 6Связь запаса соснового древостоя (м³/га) в пределах камового холма с

гидрогеологическими условиями (радарограмма в нижней части).

Слайд 7Связь запаса древостоя (м³/га) на верховом болоте «Обловское»с гидрогеологических условий

(радарограмма в нижней части)

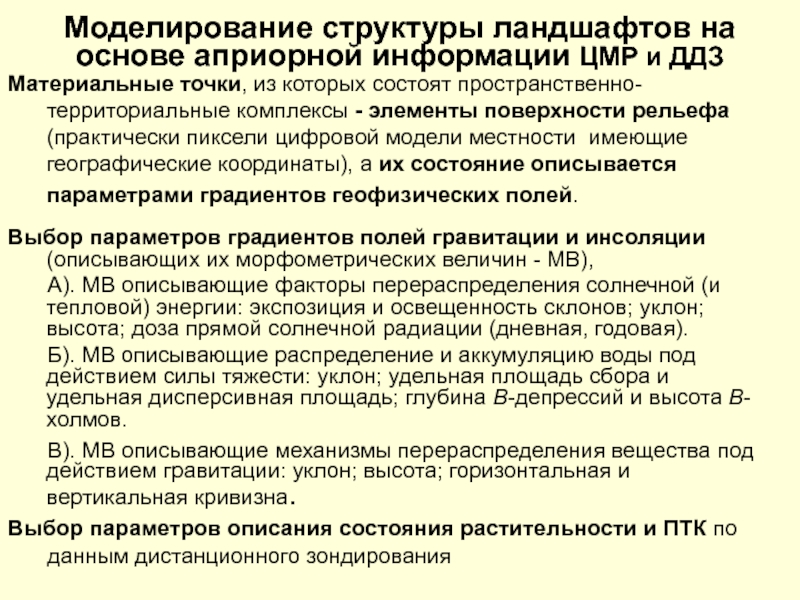

Слайд 8

Моделирование структуры ландшафтов на основе априорной информации ЦМР и ДДЗ

Выбор

параметров градиентов полей гравитации и инсоляции (описывающих их морфометрических величин

- МВ),А). МВ описывающие факторы перераспределения солнечной (и тепловой) энергии: экспозиция и освещенность склонов; уклон; высота; доза прямой солнечной радиации (дневная, годовая).

Б). МВ описывающие распределение и аккумуляцию воды под действием силы тяжести: уклон; удельная площадь сбора и удельная дисперсивная площадь; глубина В-депрессий и высота В-холмов.

В). МВ описывающие механизмы перераспределения вещества под действием гравитации: уклон; высота; горизонтальная и вертикальная кривизна.

Материальные точки, из которых состоят пространственно-территориальные комплексы - элементы поверхности рельефа (практически пиксели цифровой модели местности имеющие географические координаты), а их состояние описывается параметрами градиентов геофизических полей.

Выбор параметров описания состояния растительности и ПТК по

данным дистанционного зондирования

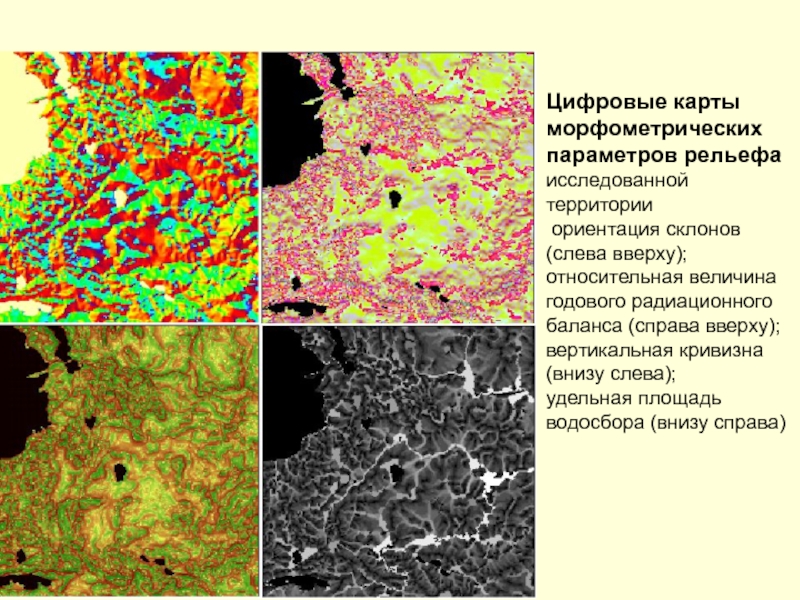

Слайд 9Цифровые карты морфометрических параметров рельефа исследованной территории

ориентация склонов (слева

вверху);

относительная величина годового радиационного баланса (справа вверху); вертикальная кривизна (внизу

слева);удельная площадь водосбора (внизу справа)

Слайд 10Идентификация физического содержания классов растительного (ландшафтного) покрова, полученных по ДДЗ

Породный состав леса по данными сплошной ленточной лесотаксации

Интерпретация по априорным

данным Lansat 7Слайд 12моренные гряды и камовые холмы с

суглинистыми дерново-подзолистыми

почвами под

разнотравно-кисличными

ельниками

вершины камовых холмов и дюнных

гряд с песчаными

дерново-подзолами под сосняками зеленомошными,

беломошными и разнотравными

плоские и выпуклые верховые болота

с мощными торфами с редкостойными

сосняками сфагновыми

речные и озерные террасы с дерново-

и торфяно-глеевыми почвами под

ельниками и смешанными лесами

подножья холмов и плоские вогнутые

ложбины с дерново-глеевыми и дерново

подзолистыми контактно отбеленными

почвами под смешанными лесами

дюнные гряды и песчаные холмы с

дерново-подзолистыми почвами под

сосняками

речные поймы с дерново-глеевыми

почвами под заливными лугами

крутые склоны холмов и гряд разного

генезиса с дерновыми почвами под

хвойными лесами

антропогенно измененные и

антропогенные ландшафты (дороги,

просеки ЛЭП, карьеры, сельсхозугодья,

лесопитомники и селитебные)

Карта структуры ПТК на основе классификации рельефа по параметрам

градиентов геофизических полей и космического снимка Landsat-7

Слайд 13Классификация типов условий местообитаний - ТУМ (Погребняк, 1963)

Потенциальные бонитеты

еловых

древостоев

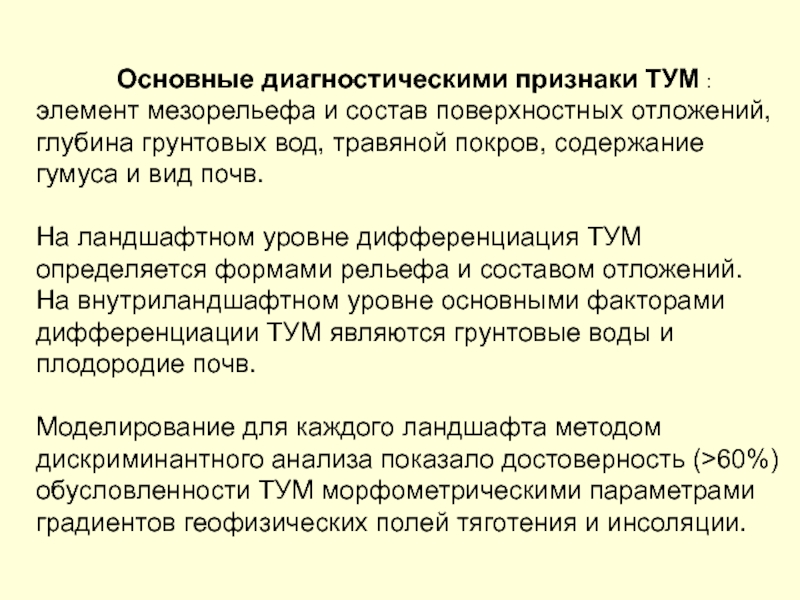

Слайд 14Основные диагностическими признаки ТУМ :

элемент мезорельефа и состав поверхностных

отложений, глубина грунтовых вод, травяной покров, содержание гумуса и вид

почв.На ландшафтном уровне дифференциация ТУМ определяется формами рельефа и составом отложений.

На внутриландшафтном уровне основными факторами дифференциации ТУМ являются грунтовые воды и плодородие почв.

Моделирование для каждого ландшафта методом дискриминантного анализа показало достоверность (>60%) обусловленности ТУМ морфометрическими параметрами

градиентов геофизических полей тяготения и инсоляции.

Слайд 15Карта потенциальных ТУМ растительности

Построена по обучающей выборке методами дискриминантного анализа

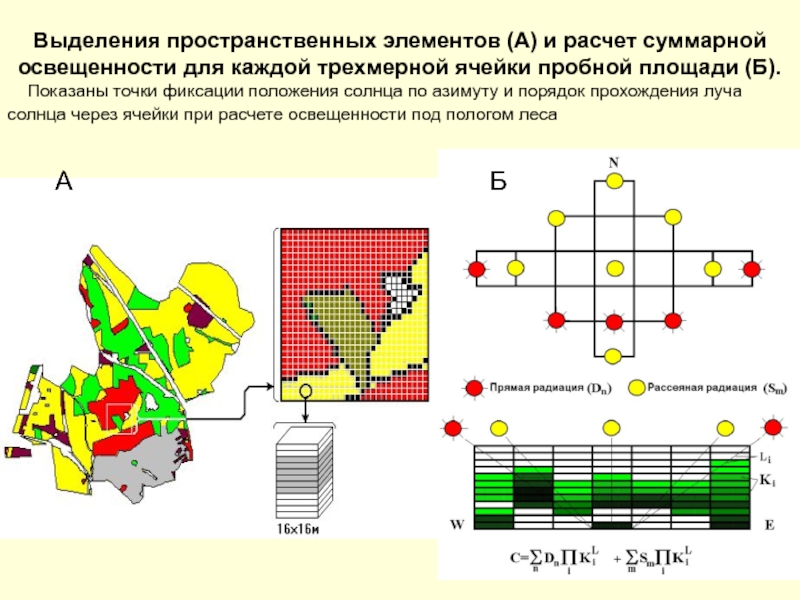

Слайд 19 Моделирование развития разновозрастного многопородного древостоя (Чумаченко,2004):

моделируемое пространство древостоя расчленяется

на трехмерные ячейки конечного размера;

биологические свойства древесных особей изменяются во

времени дискретно, в соответствии с периодизацией онтогенеза;временной ряд состояний каждой ячейки составляет всегда замкнутый цикл;

переход каждой ячейки из одного состояния в другое определяется текущим состоянием ячейки и состоянием смежных с ней ячеек

основной фактор роста деревьев ФАР, остальные факторы задаются ТУМ и бонитетом насаждения для каждого выдела;

расчет освещенности в соответствии с концепцией "мутного" слоя, при прохождении через который часть света поглощается;

поглощенная радиация расходуется на прирост в соответствии с видоспецифической световой кривой фотосинтеза;

Слайд 20Выделения пространственных элементов (А) и расчет суммарной освещенности для каждой

трехмерной ячейки пробной площади (Б).

Показаны точки фиксации

положения солнца по азимуту и порядок прохождения луча солнца через ячейки при расчете освещенности под пологом леса А

Б

Слайд 24Прогноз состава лесов

при рубках главного пользования через 200 лет.

Исходный

породный

состава лесов

Слайд 25Прогноз запаса древостоя

при проведении рубок главного

пользования.

Исходные запасы

стволовой древесины (м³/га)

Слайд 28Моделирование динамики древостоев показало

связь структуры ландшафта и устойчивости продукционных

процессов к лесохозяйственному воздействию:

- в пределах конечно-моренного ландшафта формируются

наиболее продуктивные и устойчивые к антропогенному воздействию леса, в которых рационально ведение интенсивных рубок главного пользования; - в пределах камовой местности и камово-озового ландшафта формируются продуктивные, но менее устойчивые к антропогенному воздействию леса, в которых рекомендуются менее интенсивные рубки – выборочные и постепенные;

- неустойчивые к антропогенному воздействию леса формируются в местообитаниях озерно-водно-ледникового ландшафта, они имеют невысокий средний прирост и запас древесины, и рекомендованы для щадящего природопользования или создания на их базе ООПТ;

- наименее устойчивые леса с минимальным средним приростом и запасами древесины приурочены к местообитаниям долин рек и болот, где должно быть запрещено лесопользование.

Слайд 29Выводы

1. Разработана методика долгосрочного прогнозирования продуктивности и состава древостоев на

основе моделирования типов условий местообитаний (ТУМ) и динамики древостоя.

2.

Разработан новый информационный слой – ландшафтно обусловленные ТУМ, характеризующий геосистемные условия, определяющие направление развития насаждений. 3. Выявлена приуроченность лесных насаждений к ландшафтной структуре: ельники произрастают в моренных и камовых местообитаниях, сосняки в пределах местообитаний озовых гряд и озерно-водно-ледниковой равнины. Вторичные леса встречаются повсеместно.

4. На основе долгосрочного прогнозирования развития древостоя по контрастным сценариям лесопользования разработаны схема и рекомендации ландшафтного планирования лесопользования.