Разделы презентаций

- Разное

- Английский язык

- Астрономия

- Алгебра

- Биология

- География

- Геометрия

- Детские презентации

- Информатика

- История

- Литература

- Математика

- Медицина

- Менеджмент

- Музыка

- МХК

- Немецкий язык

- ОБЖ

- Обществознание

- Окружающий мир

- Педагогика

- Русский язык

- Технология

- Физика

- Философия

- Химия

- Шаблоны, картинки для презентаций

- Экология

- Экономика

- Юриспруденция

лекцияиммун реакции

Содержание

- 1. лекцияиммун реакции

- 2. Клеточный иммунный ответ

- 3. Центральная роль макрофага в иммунитете

- 4. Иммунодиагностические реакции (реакции антиген — антитело)

- 5. Иммунологические реакции реакция агглютинации (РА); реакция

- 6. Реакция агглютинации (от лат. agglutinatio – склеивание}

- 7. РЕАКЦИЯ НЕПРЯМОЙ (ПАССИВНОЙ) ГЕМАГГЛЮТИНАЦИИ (РНГА, РПГА РНГА

- 8. Реакция непрямой (пассивной) агглютинацииАнтигенный эритроцитарный диагностикум

- 9. Иногда применяют антительный эритроцитарный диагностикум - эритроциты,

- 10. РЕАКЦИЯ ГЕМАГГЛЮТИНАЦИИ (РГА Гемагглютинины вирусов склеивают

- 11. РЕАКЦИЯ ТОРМОЖЕНИЯ ГЕМАГГЛЮТИНАЦИИ (РТГА) Реакция

- 12. Реакция иммунофлюоресценции — РИФ (метод Кунса).Различают три

- 13. Прямая РИФ

- 14. Элементарные (ЭТ) и ретикулярные тельца (РТ)

- 15. Непрямой метод РИФ заключается в выявлении комплекса

- 16. Реакция нейтрализации вирусов в культуре клеток:

- 17. РЕАКЦИЯ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ (РН) Антитела иммунной сыворотки способны

- 18. РЕАКЦИЯ ПРЕЦИПИТАЦИИ (РП)Реакция преципитации - РП (от

- 19. Реакция кольцепреципитации. Реакцию проводят в

- 20. Штаммы C.diphtheriae могут быть токсигенными (продуцирующими экзотоксин)

- 21. Реакция связывания комплемента (РСК) заключается в том,

- 22. РСКЕсли антиген и антитело не соответствуют друг

- 23. РСК с сывороткой больного

- 24. Схема РСК с сывороткой здорового

- 25. Слайд 25

- 26. ИФАИФА применяют для диагностики вирусных, бактериальных и

- 27. Твердофазный ИФА - вариант теста, когда один

- 28. При определении антител в лунки планшеток с

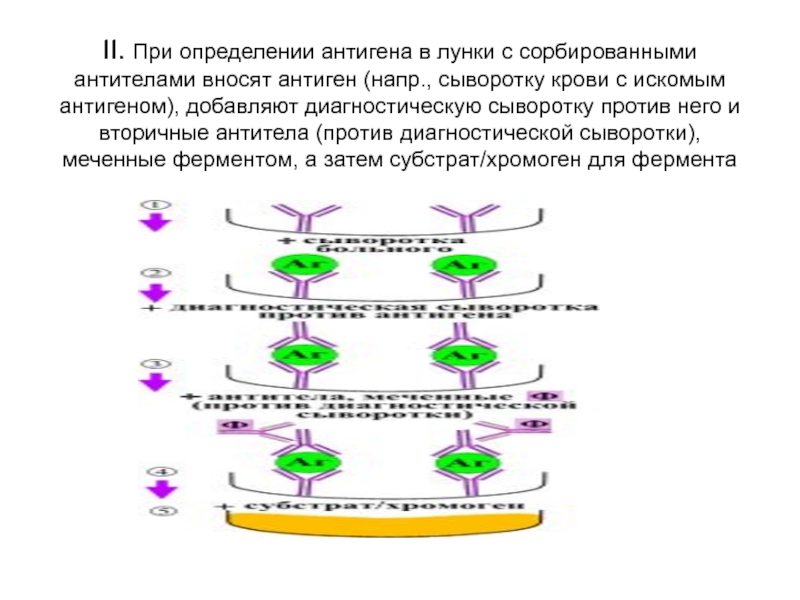

- 29. II. При определении антигена в лунки с

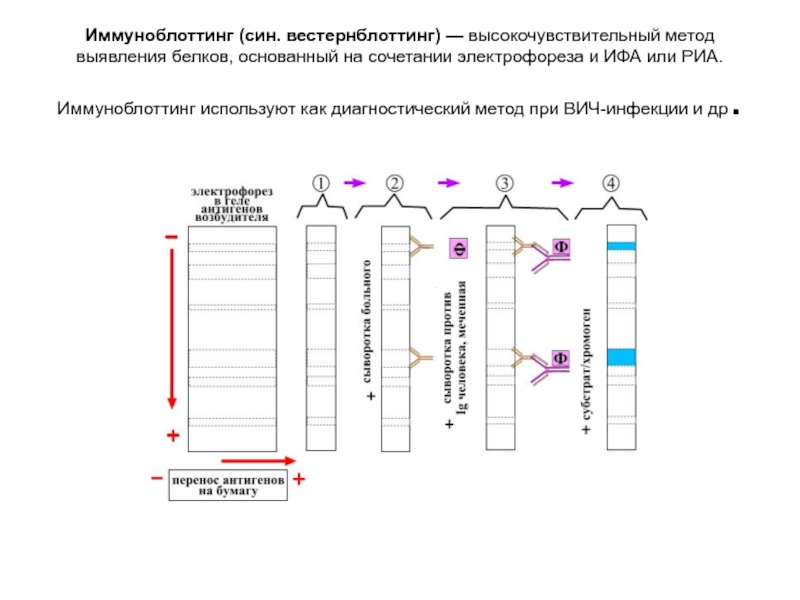

- 30. иммуноблотантигены возбудителя разделяют с помощью электрофореза в

- 31. Иммуноблоттинг (син. вестернблоттинг) — высокочувствительный метод выявления

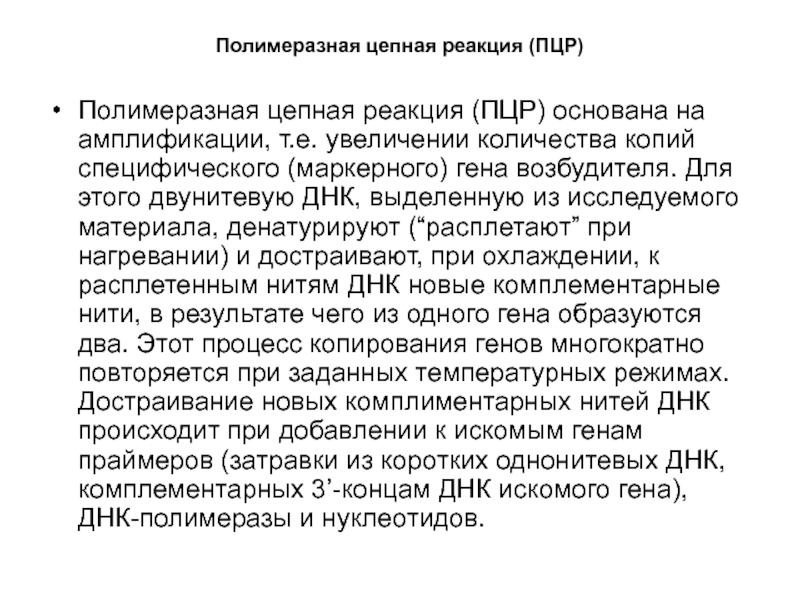

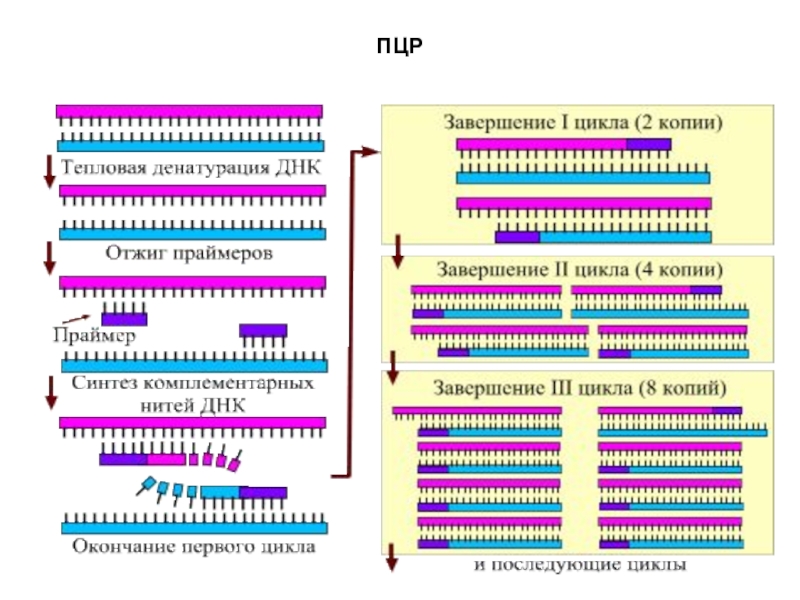

- 32. Полимеразная цепная реакция (ПЦР)Полимеразная цепная реакция (ПЦР)

- 33. ПЦР

- 34. Скачать презентанцию

Слайды и текст этой презентации

Слайд 4Иммунодиагностические реакции (реакции антиген — антитело)

Иммунные реакции используют при

диагностических и иммунологических исследованиях у больных и здоровых людей.

этой целью применяют серологические методы (от лат. serum — сыворотка и logos — учение), т.е. методы изучения антител и антигенов с помощью реакций антиген — антитело, определяемых в сыворотке крови и других жидкостях, а также тканях организма. Обнаружение в сыворотке крови больного антител против антигенов возбудителя позволяет поставить диагноз болезни. Серологические исследования применяют также для идентификации антигенов микробов, различных биологически активных веществ, групп крови, тканевых и опухолевых антигенов, иммунных комплексов, рецепторов клеток и др. При выделении микроба от больного проводят идентификацию возбудителя путем изучения его антигенных свойств с помощью иммунных диагностических сывороток, т.е. сывороток крови гипериммунизированных животных, содержащих специфические антитела. Это, так называемая, серологическая идентификация микроорганизмов.Слайд 5Иммунологические реакции

реакция агглютинации (РА);

реакция непрямой (пассивной) гемагглютинации [РНГА

(РПГА)]; реакция коагглютинации (РКА); реакция Кумбса (РК); реакция торможения гемагглютинации

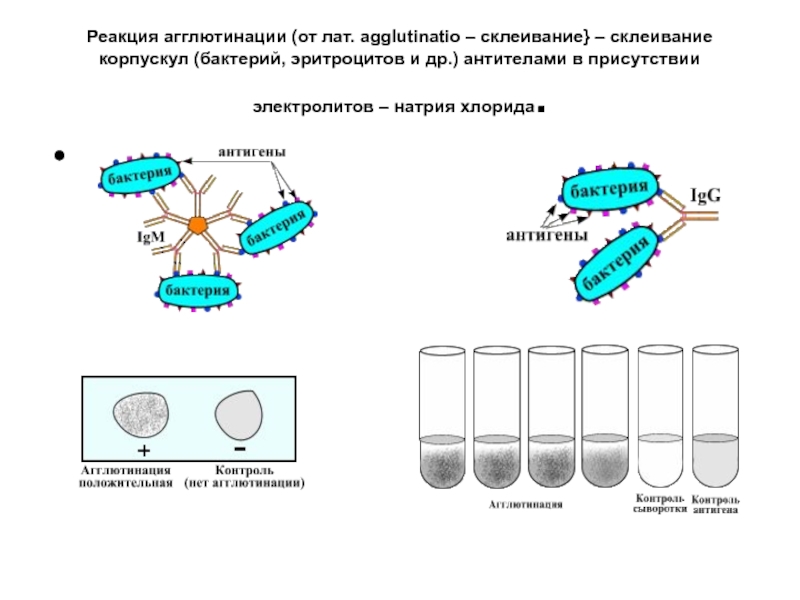

(РТГА); реакция преципитации (РП); реакция нейтрализации (РН); реакция связывания комплемента (РСК); реакция радиального гемолиза (РРГ); реакция иммуноприлипания (РИП); реакция иммунофлюоресценции (РИФ); иммуноферментный анализ (ИФА); радиоиммунный анализ (РИА); иммуноблоттинг (ИБ); иммунная электронная микроскопия (ИЭМ).Слайд 6Реакция агглютинации (от лат. agglutinatio – склеивание} – склеивание корпускул

(бактерий, эритроцитов и др.) антителами в присутствии электролитов – натрия

хлорида.

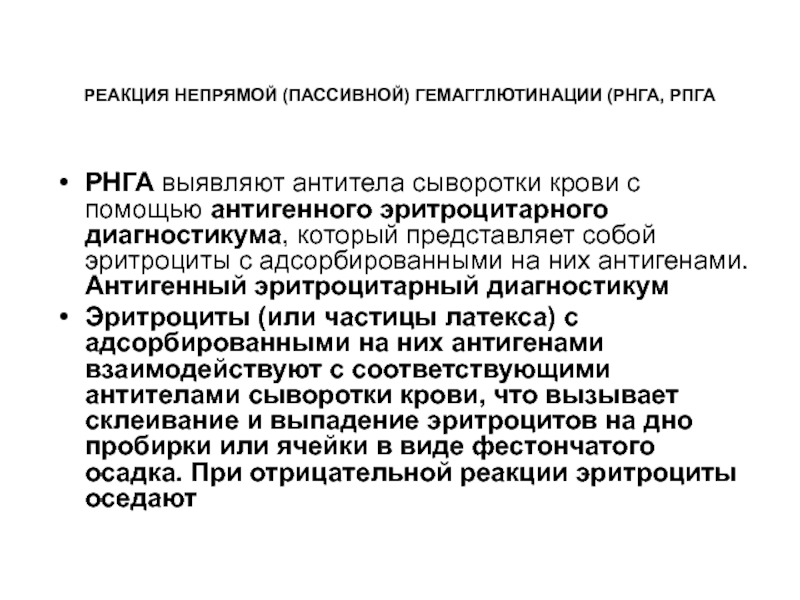

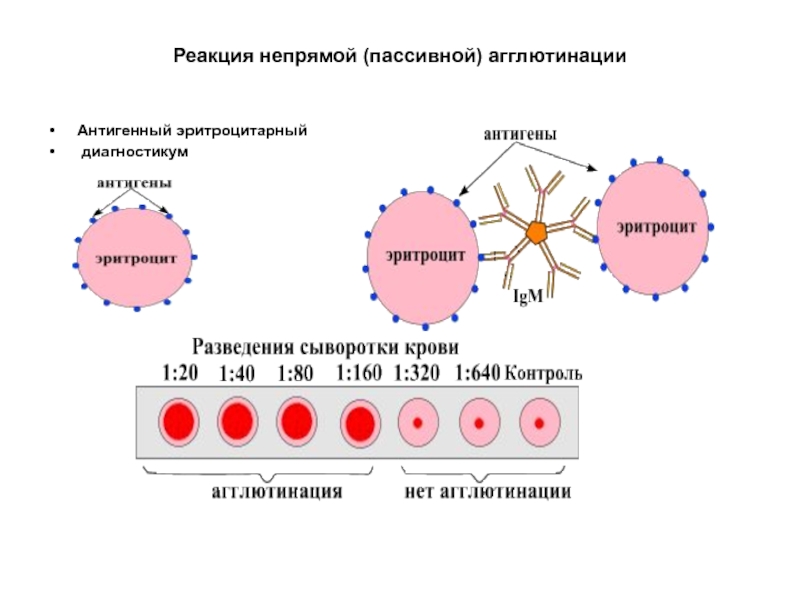

Слайд 7РЕАКЦИЯ НЕПРЯМОЙ (ПАССИВНОЙ) ГЕМАГГЛЮТИНАЦИИ (РНГА, РПГА

РНГА выявляют антитела сыворотки

крови с помощью антигенного эритроцитарного диагностикума, который представляет собой эритроциты

с адсорбированными на них антигенами.Антигенный эритроцитарный диагностикумЭритроциты (или частицы латекса) с адсорбированными на них антигенами взаимодействуют с соответствующими антителами сыворотки крови, что вызывает склеивание и выпадение эритроцитов на дно пробирки или ячейки в виде фестончатого осадка. При отрицательной реакции эритроциты оседают

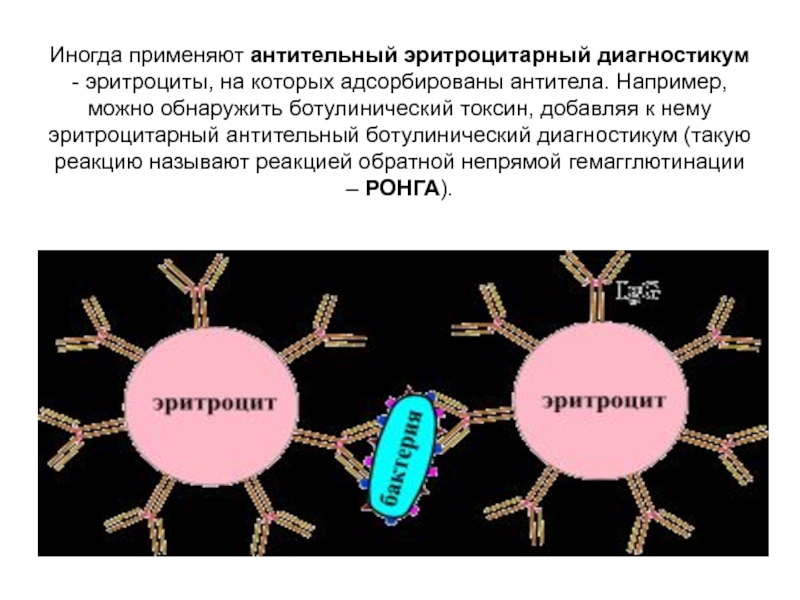

Слайд 9Иногда применяют антительный эритроцитарный диагностикум - эритроциты, на которых адсорбированы

антитела. Например, можно обнаружить ботулинический токсин, добавляя к нему эритроцитарный

антительный ботулинический диагностикум (такую реакцию называют реакцией обратной непрямой гемагглютинации – РОНГА).

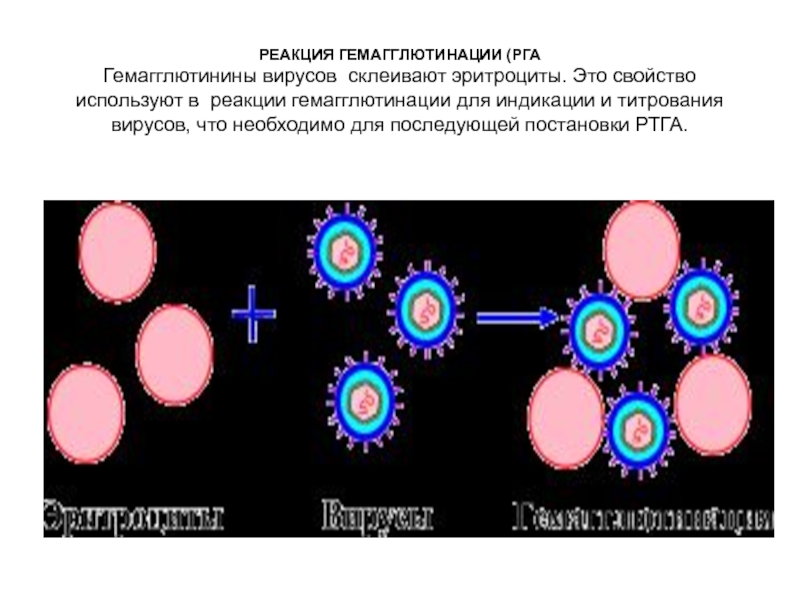

Слайд 10РЕАКЦИЯ ГЕМАГГЛЮТИНАЦИИ (РГА Гемагглютинины вирусов склеивают эритроциты. Это свойство используют

в реакции гемагглютинации для индикации и титрования вирусов, что необходимо

для последующей постановки РТГА.

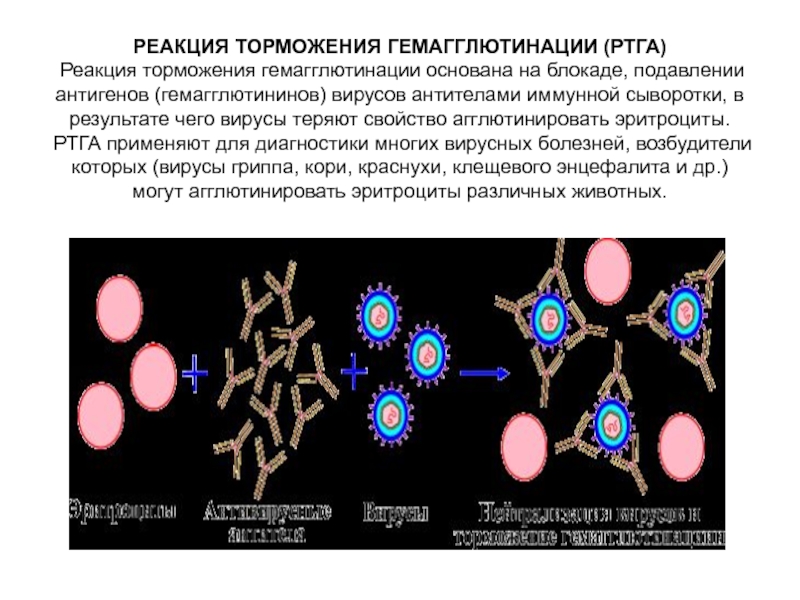

Слайд 11РЕАКЦИЯ ТОРМОЖЕНИЯ ГЕМАГГЛЮТИНАЦИИ (РТГА) Реакция торможения гемагглютинации основана на

блокаде, подавлении антигенов (гемагглютининов) вирусов антителами иммунной сыворотки, в результате

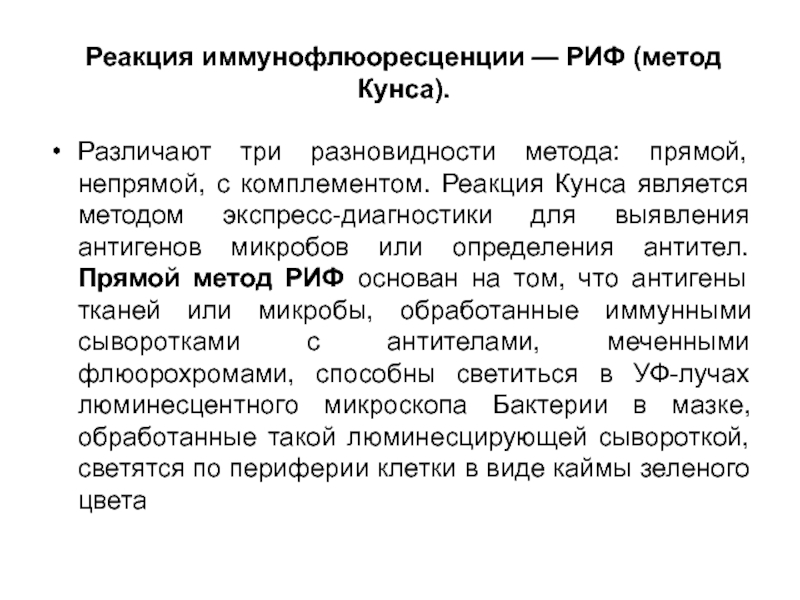

чего вирусы теряют свойство агглютинировать эритроциты. РТГА применяют для диагностики многих вирусных болезней, возбудители которых (вирусы гриппа, кори, краснухи, клещевого энцефалита и др.) могут агглютинировать эритроциты различных животных.Слайд 12Реакция иммунофлюоресценции — РИФ (метод Кунса).

Различают три разновидности метода: прямой,

непрямой, с комплементом. Реакция Кунса является методом экспресс-диагностики для выявления

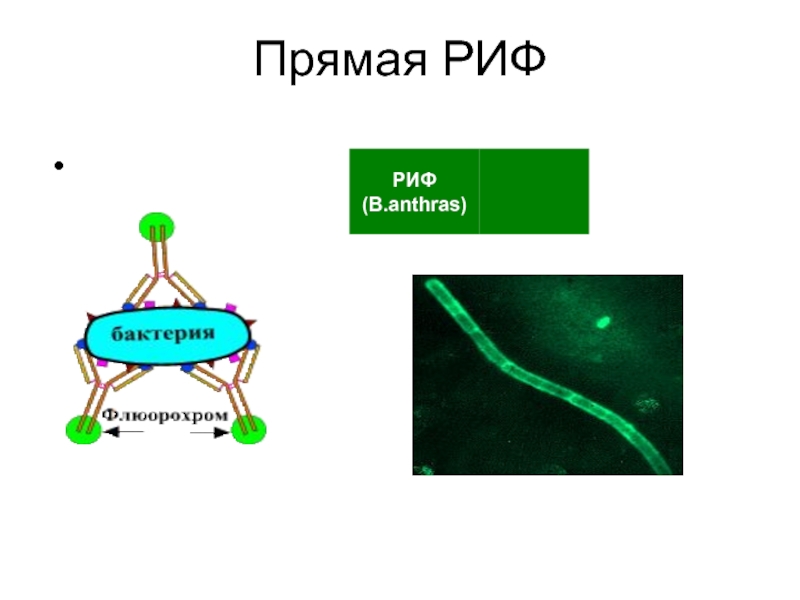

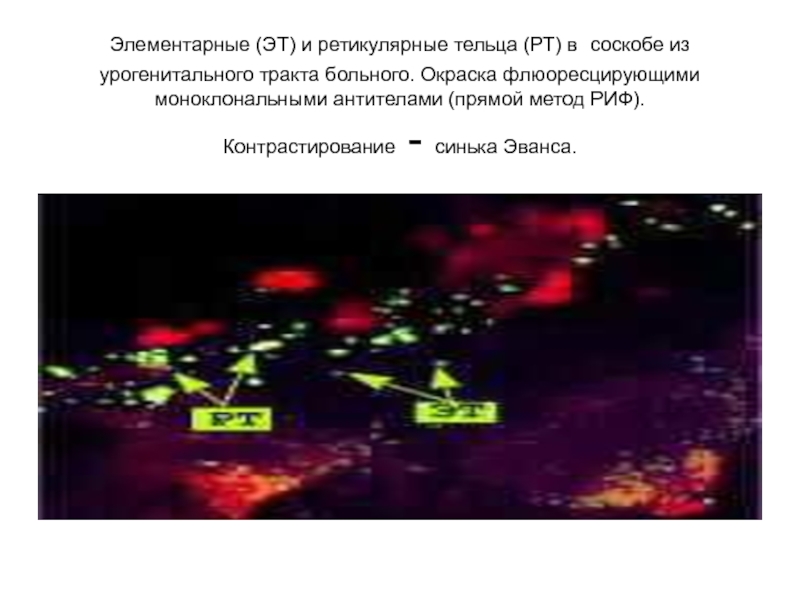

антигенов микробов или определения антител. Прямой метод РИФ основан на том, что антигены тканей или микробы, обработанные иммунными сыворотками с антителами, меченными флюорохромами, способны светиться в УФ-лучах люминесцентного микроскопа Бактерии в мазке, обработанные такой люминесцирующей сывороткой, светятся по периферии клетки в виде каймы зеленого цветаСлайд 14 Элементарные (ЭТ) и ретикулярные тельца (РТ) в соскобе из урогенитального

тракта больного. Окраска флюоресцирующими моноклональными антителами (прямой метод РИФ). Контрастирование

- синька Эванса.

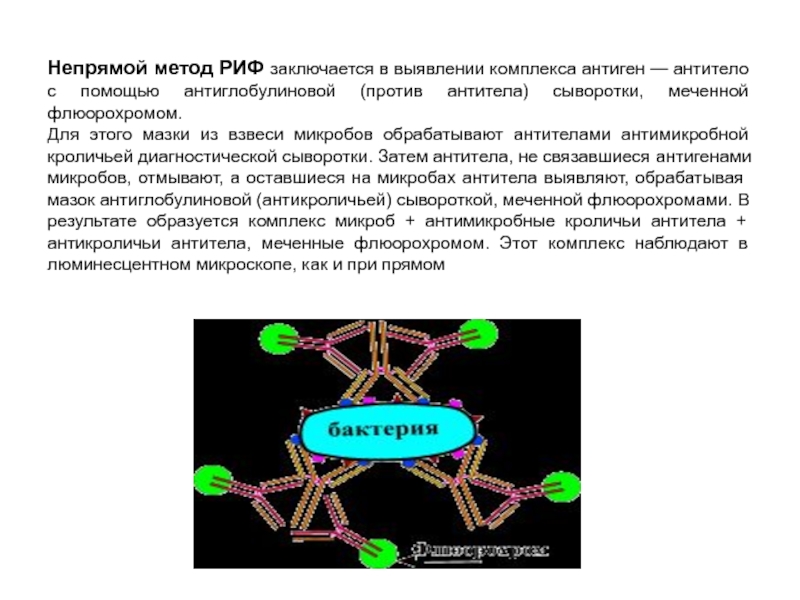

Слайд 15Непрямой метод РИФ заключается в выявлении комплекса антиген — антитело

с помощью антиглобулиновой (против антитела) сыворотки, меченной флюорохромом. Для этого

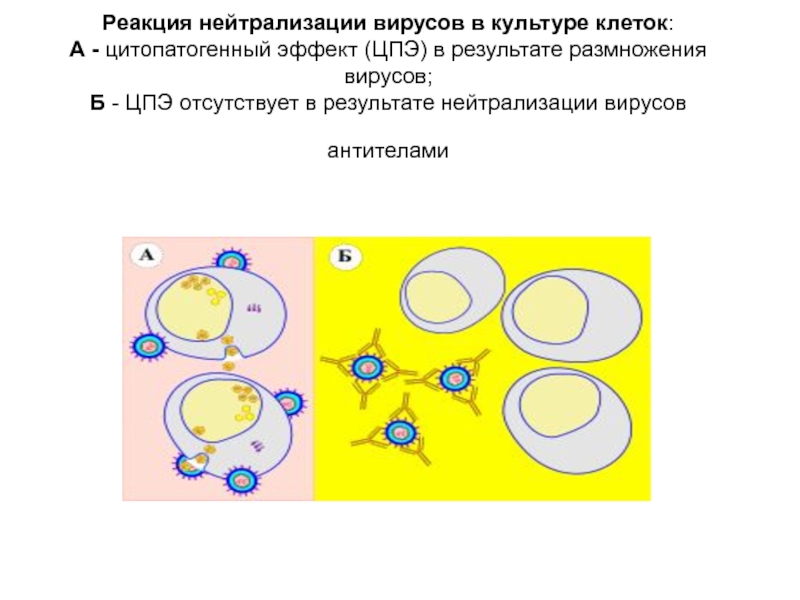

мазки из взвеси микробов обрабатывают антителами антимикробной кроличьей диагностической сыворотки. Затем антитела, не связавшиеся антигенами микробов, отмывают, а оставшиеся на микробах антитела выявляют, обрабатывая мазок антиглобулиновой (антикроличьей) сывороткой, меченной флюорохромами. В результате образуется комплекс микроб + антимикробные кроличьи антитела + антикроличьи антитела, меченные флюорохромом. Этот комплекс наблюдают в люминесцентном микроскопе, как и при прямомСлайд 16Реакция нейтрализации вирусов в культуре клеток: А - цитопатогенный эффект

(ЦПЭ) в результате размножения вирусов; Б - ЦПЭ отсутствует в

результате нейтрализации вирусов антителамиСлайд 17РЕАКЦИЯ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ (РН)

Антитела иммунной сыворотки способны нейтрализовать повреждающее действие микробов

или их токсинов на чувствительные клетки и ткани, что связано

с блокадой микробных антигенов антителами, т.е. их нейтрализацией.Реакцию нейтрализации (РН) проводят путем введения смеси антиген — антитело животным или в чувствительные тест-объекты (культуру клеток, эмбрионы). При отсутствии у животных и тест-объектов повреждающего действия микроорганизмов или их антигенов, токсинов говорят о нейтрализующем действии иммунной сыворотки и, следовательно, о специфичности взаимодействия комплекса антиген — антитело

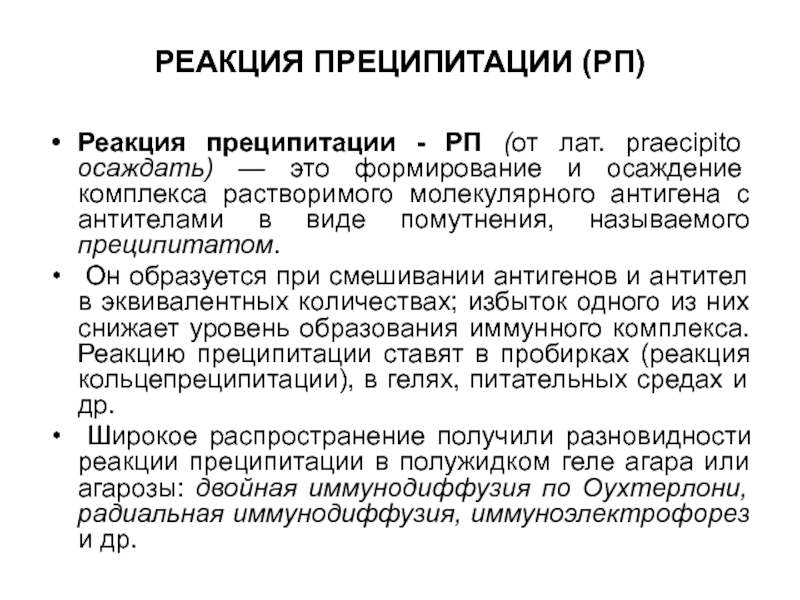

Слайд 18РЕАКЦИЯ ПРЕЦИПИТАЦИИ (РП)

Реакция преципитации - РП (от лат. praecipito осаждать)

— это формирование и осаждение комплекса растворимого молекулярного антигена c

антителами в виде помутнения, называемого преципитатом.Он образуется при смешивании антигенов и антител в эквивалентных количествах; избыток одного из них снижает уровень образования иммунного комплекса. Реакцию преципитации ставят в пробирках (реакция кольцепреципитации), в гелях, питательных средах и др.

Широкое распространение получили разновидности реакции преципитации в полужидком геле агара или агарозы: двойная иммунодиффузия по Оухтерлони, радиальная иммунодиффузия, иммуноэлектрофорез и др.

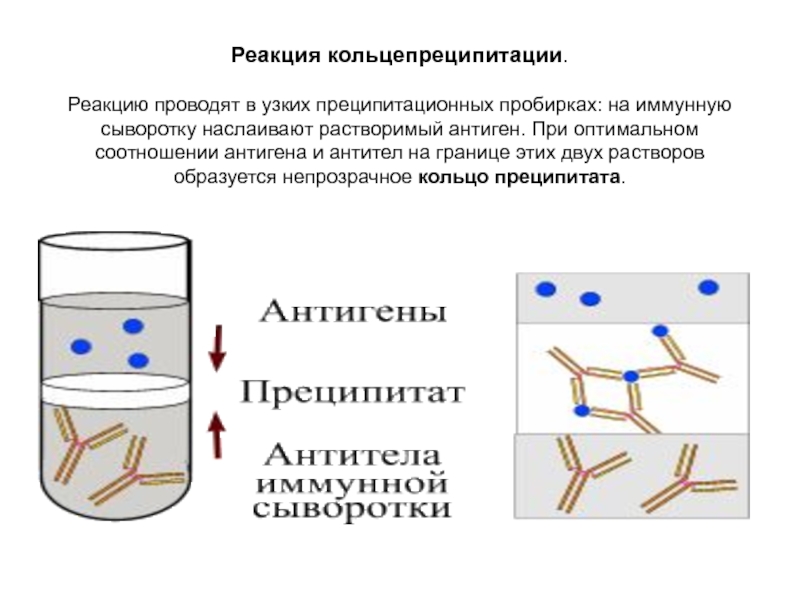

Слайд 19Реакция кольцепреципитации. Реакцию проводят в узких преципитационных пробирках: на иммунную

сыворотку наслаивают растворимый антиген. При оптимальном соотношении антигена и антител

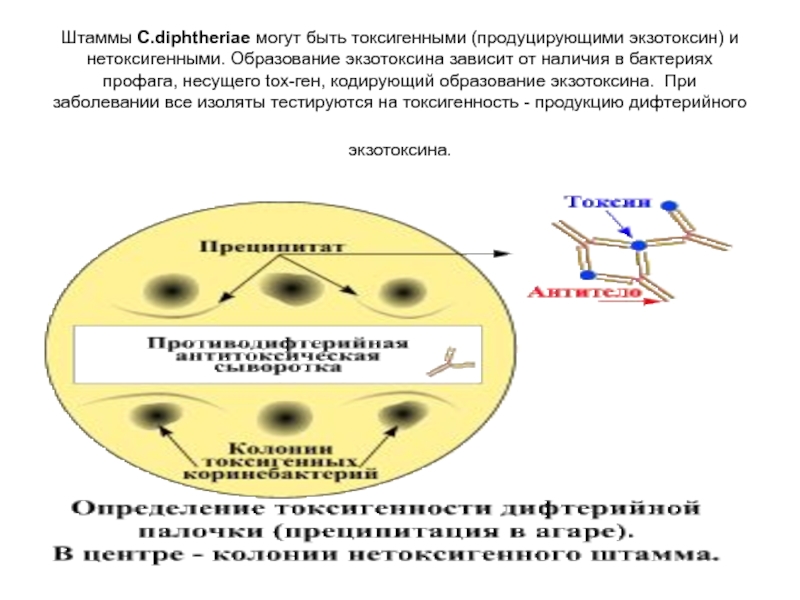

на границе этих двух растворов образуется непрозрачное кольцо преципитата.Слайд 20Штаммы C.diphtheriae могут быть токсигенными (продуцирующими экзотоксин) и нетоксигенными. Образование

экзотоксина зависит от наличия в бактериях профага, несущего tox-ген, кодирующий

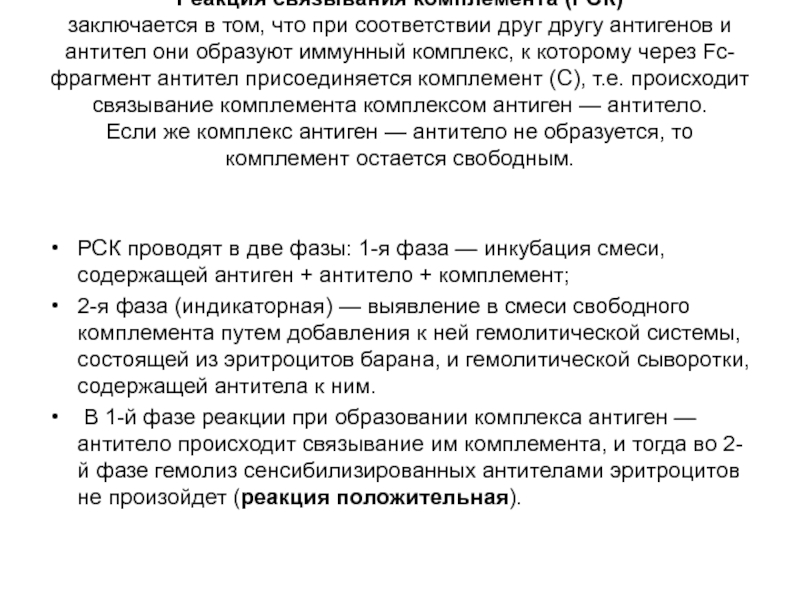

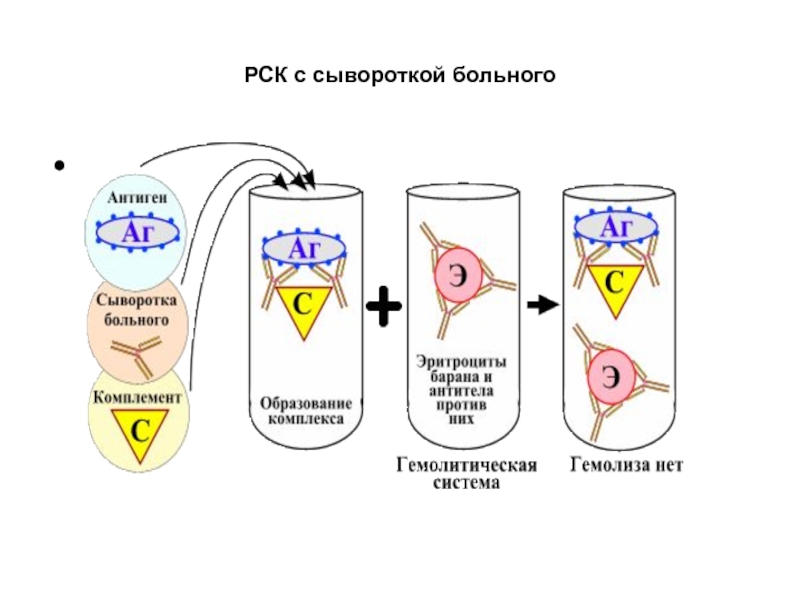

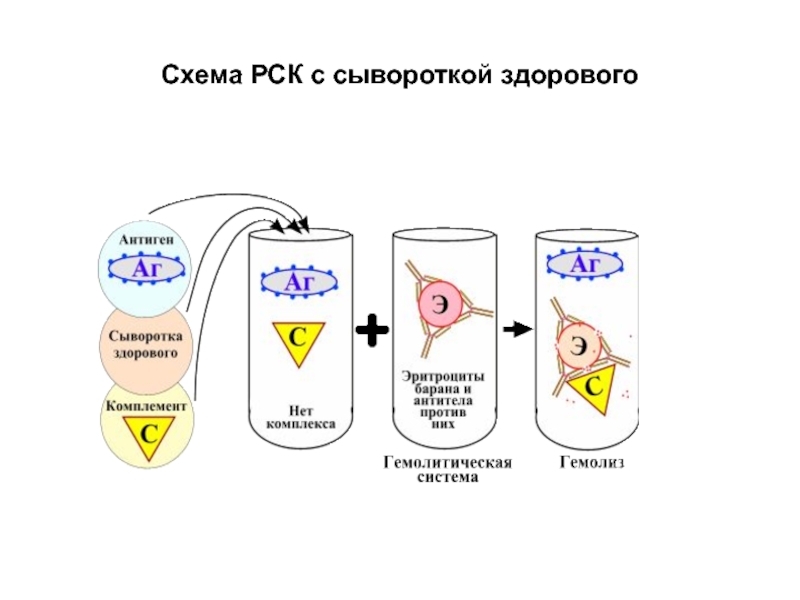

образование экзотоксина. При заболевании все изоляты тестируются на токсигенность - продукцию дифтерийного экзотоксина.Слайд 21Реакция связывания комплемента (РСК) заключается в том, что при соответствии друг

другу антигенов и антител они образуют иммунный комплекс, к которому

через Fс-фрагмент антител присоединяется комплемент (С), т.е. происходит связывание комплемента комплексом антиген — антитело. Если же комплекс антиген — антитело не образуется, то комплемент остается свободным.РСК проводят в две фазы: 1-я фаза — инкубация смеси, содержащей антиген + антитело + комплемент;

2-я фаза (индикаторная) — выявление в смеси свободного комплемента путем добавления к ней гемолитической системы, состоящей из эритроцитов барана, и гемолитической сыворотки, содержащей антитела к ним.

В 1-й фазе реакции при образовании комплекса антиген — антитело происходит связывание им комплемента, и тогда во 2-й фазе гемолиз сенсибилизированных антителами эритроцитов не произойдет (реакция положительная).

Слайд 22РСК

Если антиген и антитело не соответствуют друг другу (в исследуемом

образце нет антигена или антитела), комплемент остается свободным и во

2-й фазе присоединится к комплексу эритроцит — антиэритроцитарное антитело, вызывая гемолиз (реакция отрицательная). РСК применяют для диагностики многих инфекционных болезней, в частности сифилиса (реакция Вассермана).Слайд 25

Иммуноферментный

анализ, или метод (ИФА) — выявление антигенов с помощью соответствующих

им антител, конъюгированных с ферментом-меткой (пероксидазой хрена, бета-галактозидазой или щелочной фосфатазой).После соединения антигена с меченой ферментом иммунной сывороткой в смесь добавляют субстрат/хромоген. Субстрат расщепляется ферментом и изменяется цвет продукта реакции — интенсивность окраски прямо пропорциональна количеству связавшихся молекул антигена и антител.

![лекцияиммун реакции Иммунологические реакции реакция агглютинации (РА); реакция непрямой (пассивной) гемагглютинации [РНГА (РПГА)]; Иммунологические реакции реакция агглютинации (РА); реакция непрямой (пассивной) гемагглютинации [РНГА (РПГА)]; реакция коагглютинации (РКА);](/img/thumbs/f4d8942929b2fbc3226331c22ffe297b-800x.jpg)