Разделы презентаций

- Разное

- Английский язык

- Астрономия

- Алгебра

- Биология

- География

- Геометрия

- Детские презентации

- Информатика

- История

- Литература

- Математика

- Медицина

- Менеджмент

- Музыка

- МХК

- Немецкий язык

- ОБЖ

- Обществознание

- Окружающий мир

- Педагогика

- Русский язык

- Технология

- Физика

- Философия

- Химия

- Шаблоны, картинки для презентаций

- Экология

- Экономика

- Юриспруденция

Лекция 4 Причины и характер оползней и обвалов

Содержание

- 1. Лекция 4 Причины и характер оползней и обвалов

- 2. Оползнем называется смещение части горных пород

- 3. Оползень морского берега

- 4. Оползень речного берега

- 5. Оползень горного склона

- 6. Оползень горного склона

- 7. Ежегодно в мире от оползней и селей

- 8. Оползни являются следствием работы сил гравитации, которые

- 9. Для развития оползня необходимо, чтобы сила гравитации

- 10. Склоны считаются устойчивыми, если они не подвержены

- 11. Склоны, как правило, сложены осадочными горными породами,

- 12. Обломочные породы более чем на 50%

- 13. В галечных породах выделяют: - валуны

- 14. Песчаные породы сложены минеральными частицами размером от

- 15. Глинистые породы состоят из частиц глинистых минералов

- 16. Карбонатные породы возникли частично биогенным, частично химическим

- 17. Границы между слоями могут стать горизонтами скольжения

- 18. Увеличению гравитационных сил способствуют:давление на склон снега

- 19. Уменьшению сил сцепления горных пород способствуют:землетрясение;взрыв вулкана или взрывного устройства;насыщение склона водой.

- 20. По механизму развития оползни подразделяются на следующие

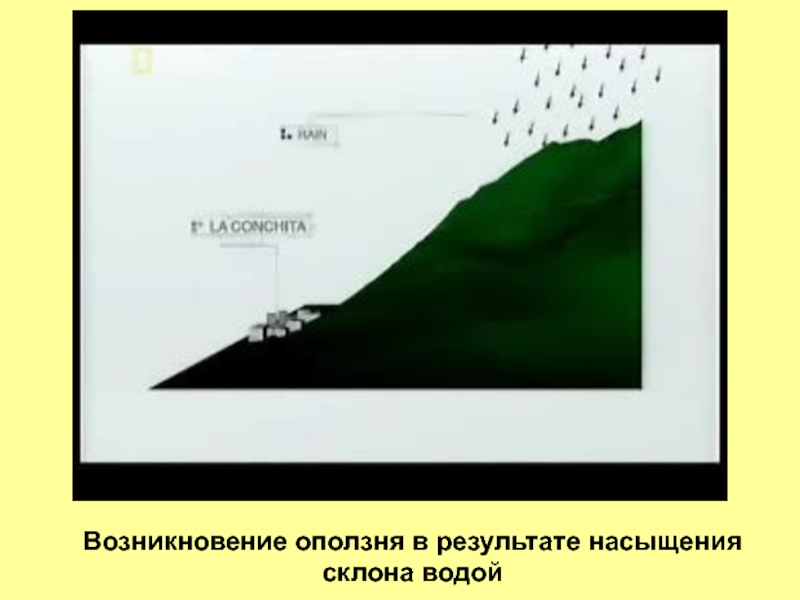

- 21. Возникновение оползня в результате насыщения склона водой

- 22. Оползни скольжения являются одним из самых распространенных

- 23. Оползни выдавливания встречаются в условиях, когда породы

- 24. Оползни выплывания по характеру размещения аналогичны оползням

- 25. Оползни течения встречаются практически повсеместно, размеры их

- 26. Оползни проседания локализуются в области распространения лессовых

- 27. Оползни разжижения распространены в областях развития молодых

- 28. Основным опасным фактором, действующим при оползне, является

- 29. Разрушения при оползне

- 30. По своим масштабам оползни подразделяются на следующие

- 31. В зависимости от скорости перемещения оползни бывают:исключительно

- 32. Строение оползня

- 33. Опасными последствиями оползня могут быть:разрушение и заваливание

- 34. Мероприятия по предотвращению оползней включают в себя:организационно-хозяйственные мероприятия;мелиоративные и агротехнические мероприятия;инженерные мероприятия.

- 35. Организационно-хозяйственные мероприятия включают:рациональное освоение территорий, подверженных оползням;регулирование

- 36. Мелиоративные и агротехнические мероприятия включают:умеренный полив оползневых

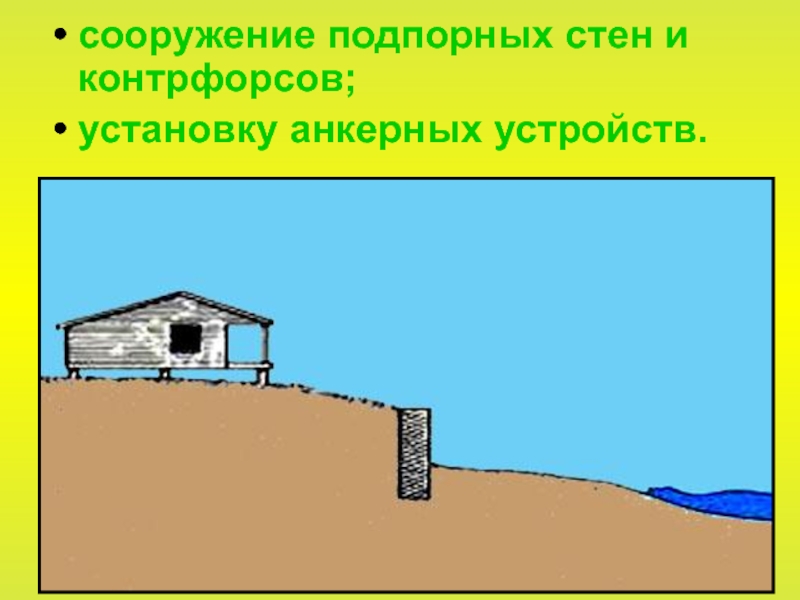

- 37. Инженерные мероприятия включают:защиту морских и речных берегов от размыва;забивку свай;

- 38. сооружение подпорных стен и контрфорсов; установку анкерных устройств.

- 39. Обвалом называется отделение крупного блока от массива

- 40. Обвал горного склона

- 41. Причиной обвала может служить землетрясение или процессы,

- 42. Предпосылкой к возникновению обвала является наличие склона

- 43. В первой фазе нарушается внутренняя связь между

- 44. Под выветриванием горной породы понимается изменение и

- 45. Физическое выветривание бывает температурным и механическим. Температурное

- 46. Химическое выветривание происходит при воздействии на горные

- 47. Во второй фазе под действием сил гравитации

- 48. В третьей фазе блок дробится при ударе

- 49. В четвертой фазе каменная лавина выходит на

- 50. При обвалах перемещение горных пород происходит за

- 51. К факторам опасности при обвалах относят:ударное действие

- 52. Механизм удара воздухом при горном обвале

- 53. Скачать презентанцию

Оползнем называется смещение части горных пород вниз по склону под действием силы тяжести при сохранении контакта с неподвижным основанием

Слайды и текст этой презентации

Слайд 2Оползнем называется смещение части горных пород вниз по склону под

действием силы тяжести при сохранении контакта с неподвижным основанием

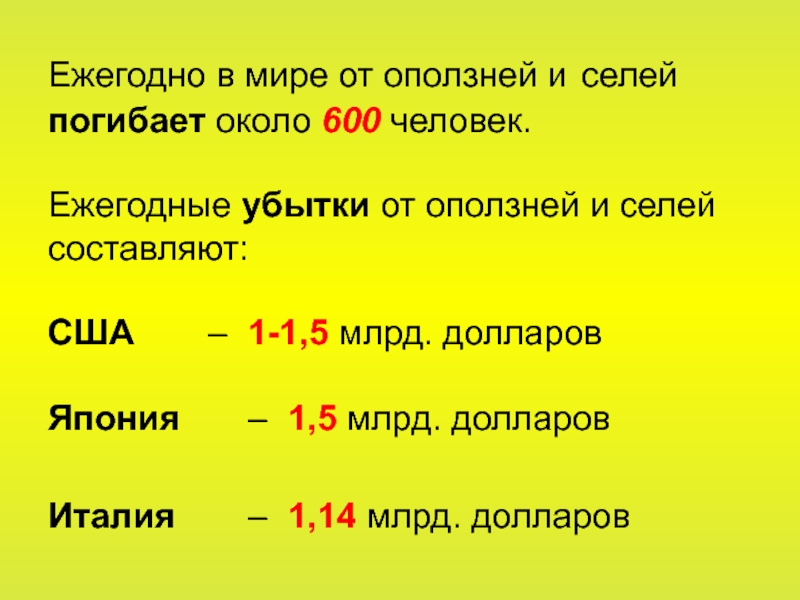

Слайд 7Ежегодно в мире от оползней и селей погибает около 600

человек. Ежегодные убытки от оползней и селей составляют: США –

1-1,5 млрд. долларов Япония – 1,5 млрд. долларов Италия – 1,14 млрд. долларовСлайд 8Оползни являются следствием работы сил гравитации, которые стремятся привести форму

Земли к идеальному шару.

Сопротивление оползню оказывают сцепление и внутреннее

трение пород склона, а к сдвигающим силам относят вес горной породы и находящихся на склоне сооружений. Слайд 9Для развития оползня необходимо, чтобы сила гравитации превысила силы сцепления

в горной породе. Это может произойти при следующих условиях:

наличие неустойчивого

склона достаточной крутизны;наличие в склоне двух и более слоев горной породы с падением в сторону склона;

наличие горизонта скольжения или слоя выдавливания.

Слайд 10Склоны считаются устойчивыми, если они не подвержены разрушению гравитационными процессами.

Неустойчивыми называются склоны, на которых под влиянием различных факторов ослабевают

силы трения и сцепления внутри массива пород, после чего под действием силы тяжести начинается медленное или быстрое смещение отдельных частей склона.Слайд 11Склоны, как правило, сложены осадочными горными породами, которым свойственна пластовая

система залегания. Относительно молодые пласты располагаются горизонтально или под небольшими

углами к горизонту, древние пласты могут быть смяты в складки.Слайд 12Обломочные породы более чем на 50% образованы обломками различных минералов.

Различают породы :

- галечные;

- песчаные;

- пылевые (лессовые).

Слайд 13В галечных породах выделяют: - валуны и глыбы, которые имеют размер

более 20 см; - гальку и щебень, которые имеют размер

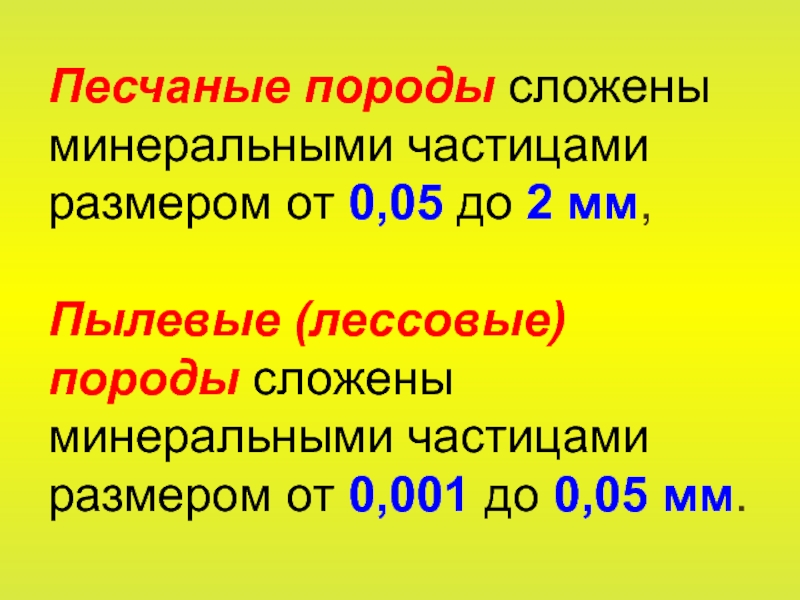

от 1 до 20 см; - гравий и дресву, которые имеют размер от 2 мм до 1 см.Слайд 14Песчаные породы сложены минеральными частицами размером от 0,05 до 2

мм, Пылевые (лессовые) породы сложены минеральными частицами размером от 0,001

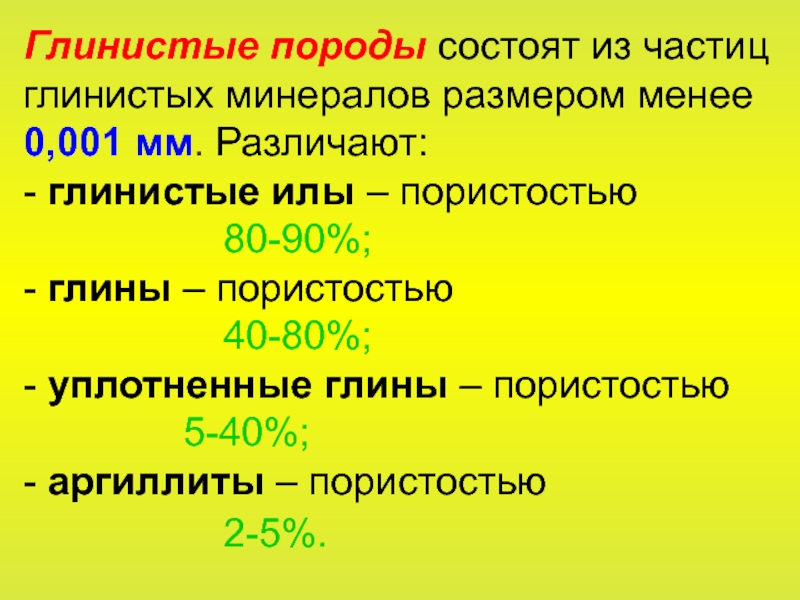

до 0,05 мм.Слайд 15Глинистые породы состоят из частиц глинистых минералов размером менее 0,001

мм. Различают: - глинистые илы – пористостью 80-90%; - глины – пористостью

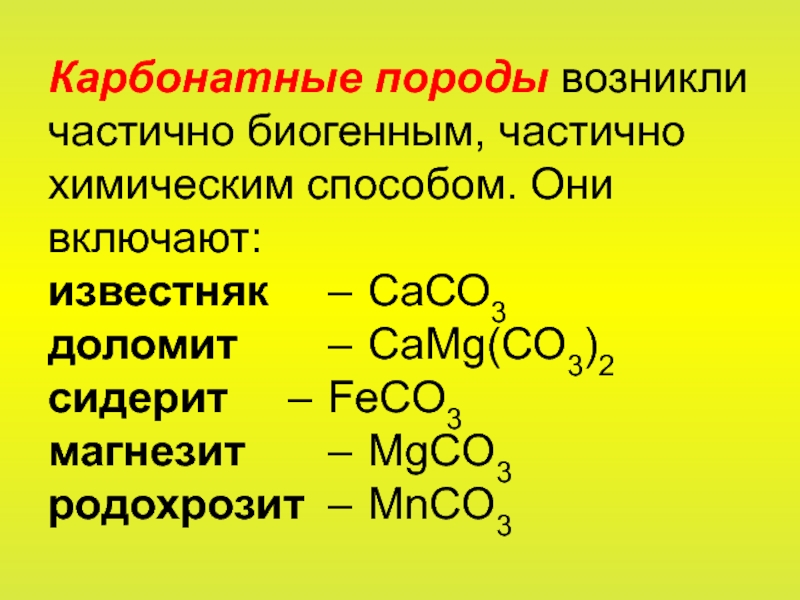

40-80%; - уплотненные глины – пористостью 5-40%; - аргиллиты – пористостью 2-5%.Слайд 16Карбонатные породы возникли частично биогенным, частично химическим способом. Они включают: известняк

– СаСО3 доломит – СаМg(СО3)2 сидерит – FeCO3 магнезит – MgCO3 родохрозит – MnCO3

Слайд 17Границы между слоями могут стать горизонтами скольжения для вышележащих блоков,

особенно при наличии воды, которая играет роль смазки, уменьшая силы

трения между частицами породы и уменьшая сопротивляемость гравитационным нагрузкам.Поступление и распределение воды в склоне зависит от целого комплекса внешних факторов, в частности, от наличия растительности на склоне, количества атмосферных осадков, уровня грунтовых вод и т.п.

Слайд 18Увеличению гравитационных сил способствуют:

давление на склон снега и льда;

давление на

склон лавовых масс;

строительство на склоне зданий и сооружений;

подрезка склона выемками

дорог и карьерами;подмыв склона течением рек и волнами прибоя;

гидростатическое и гидродинамическое давление подземных вод.

Слайд 19Уменьшению сил сцепления горных пород способствуют:

землетрясение;

взрыв вулкана или взрывного устройства;

насыщение

склона водой.

Слайд 20По механизму развития оползни подразделяются на следующие группы: - оползни скольжения; -

оползни выдавливания;

- оползни выплывания;

- оползни течения;

- оползни проседания;

- оползни разжижения.

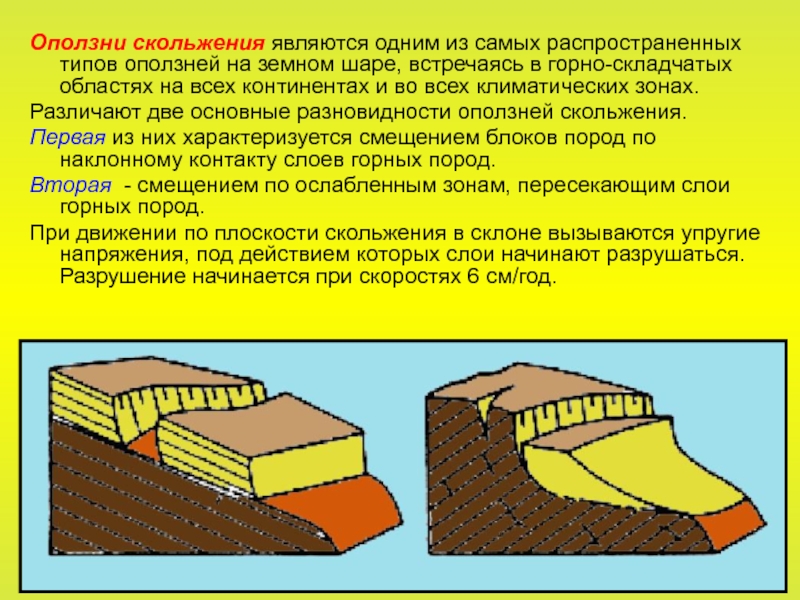

Слайд 22Оползни скольжения являются одним из самых распространенных типов оползней на

земном шаре, встречаясь в горно-складчатых областях на всех континентах и

во всех климатических зонах.Различают две основные разновидности оползней скольжения.

Первая из них характеризуется смещением блоков пород по наклонному контакту слоев горных пород.

Вторая - смещением по ослабленным зонам, пересекающим слои горных пород.

При движении по плоскости скольжения в склоне вызываются упругие напряжения, под действием которых слои начинают разрушаться. Разрушение начинается при скоростях 6 см/год.

Слайд 23Оползни выдавливания встречаются в условиях, когда породы имеют залегание, близкое

к горизонтальному, и встречаются выдержанные горизонты глинистых пород. Они широко

распространены по берегам озер, рек, морей и водохранилищ, в бортах оврагов и карьеров, в дорожных выемках. Размеры их колеблются от нескольких десятков метров до нескольких километров.При таком оползне под воздействием различных природных и техногенных факторов происходит постепенное увеличение напряжений в глинистых породах, что приводит к возрастанию скорости деформаций до критических значений. Глина как бы выдавливается более плотными слоями из склона, в результате чего он расчленяется трещинами на блоки, которые начинают смещение преимущественно в горизонтальном направлении с постепенным запрокидыванием.

Скорость смещения в фазе подготовки не превышает 10 – 20 см в год, в активной фазе – до нескольких метров в сутки.

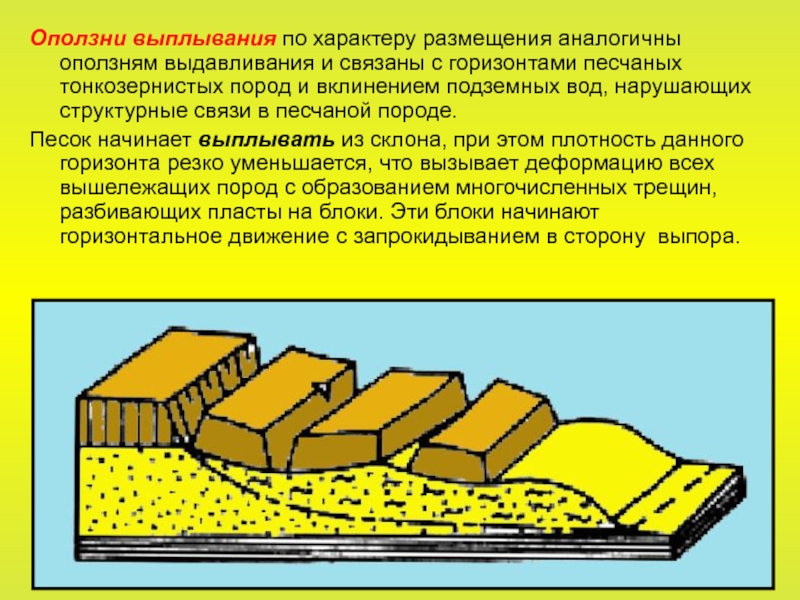

Слайд 24Оползни выплывания по характеру размещения аналогичны оползням выдавливания и связаны

с горизонтами песчаных тонкозернистых пород и вклинением подземных вод, нарушающих

структурные связи в песчаной породе.Песок начинает выплывать из склона, при этом плотность данного горизонта резко уменьшается, что вызывает деформацию всех вышележащих пород с образованием многочисленных трещин, разбивающих пласты на блоки. Эти блоки начинают горизонтальное движение с запрокидыванием в сторону выпора.

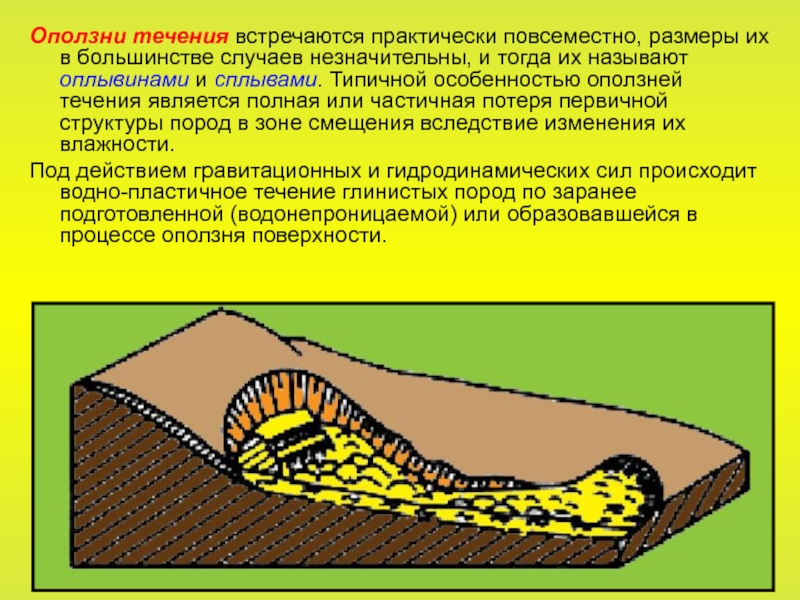

Слайд 25Оползни течения встречаются практически повсеместно, размеры их в большинстве случаев

незначительны, и тогда их называют оплывинами и сплывами. Типичной особенностью

оползней течения является полная или частичная потеря первичной структуры пород в зоне смещения вследствие изменения их влажности.Под действием гравитационных и гидродинамических сил происходит водно-пластичное течение глинистых пород по заранее подготовленной (водонепроницаемой) или образовавшейся в процессе оползня поверхности.

Слайд 26Оползни проседания локализуются в области распространения лессовых пород, которые при

увлажнении обладают способностью лавинного разрушения первичной структуры, сопровождающейся просадочными явлениями.

На начальных этапах развития вследствие неравномерной просадки возникают трещины, облегчающие атмосферным осадкам доступ в более глубокие слои лессовых пород. В результате значительного увлажнения прочность лесса снижается в несколько раз, и происходит отчленение оползневой массы от склона.

Смещение происходит в виде отдельных блоков, которые в процессе движения разрушаются, переходя в земляные потоки. При этом скорость оползня достигает нескольких метров в секунду.

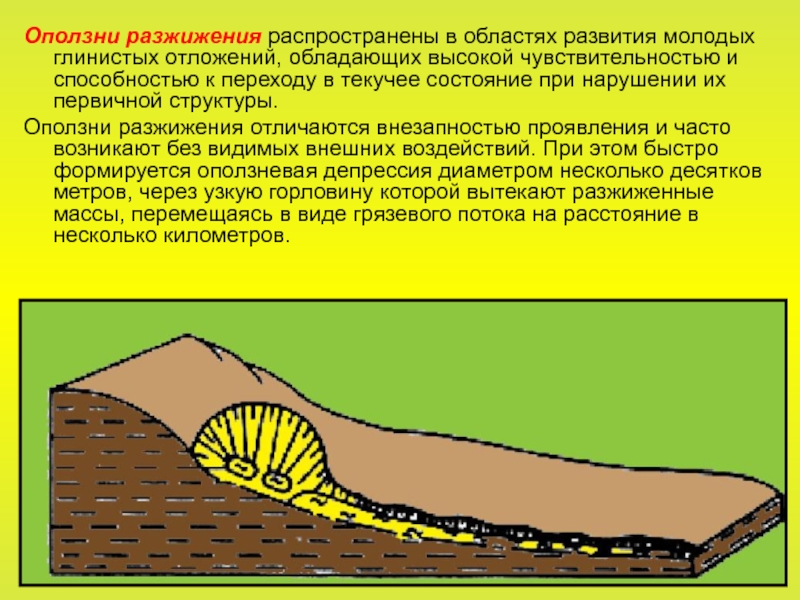

Слайд 27Оползни разжижения распространены в областях развития молодых глинистых отложений, обладающих

высокой чувствительностью и способностью к переходу в текучее состояние при

нарушении их первичной структуры.Оползни разжижения отличаются внезапностью проявления и часто возникают без видимых внешних воздействий. При этом быстро формируется оползневая депрессия диаметром несколько десятков метров, через узкую горловину которой вытекают разжиженные массы, перемещаясь в виде грязевого потока на расстояние в несколько километров.

Слайд 28Основным опасным фактором, действующим при оползне, является сдвиг грунта. Чем

выше скорость сдвига и чем больше масса сдвигаемых пород, тем

опаснее будет оползень.Слайд 30По своим масштабам оползни подразделяются на следующие группы:

небольшие оползни –

несколько сотен м3 грунта и горных пород;

довольно большие оползни –

несколько тысяч м3;большие оползни – десятки тысяч м3;

очень большие оползни – сотни тысяч м3;

огромные оползни – несколько миллионов м3;

грандиозные оползни – десятки и сотни миллионов м3.

Слайд 31В зависимости от скорости перемещения оползни бывают:

исключительно быстрые – скорость

несколько метров в час и более;

быстрые – скорость несколько метров

в сутки;умеренные – скорость несколько метров в месяц;

очень медленные – несколько метров в год;

исключительно медленные – менее метра в год.

Слайд 33Опасными последствиями оползня могут быть:

разрушение и заваливание зданий и сооружений;

разрушение

и заваливание путей сообщения;

разрушение гидротехнических сооружений с последующим наводнением;

запруживание рек

с последующим наводнением;провоцирование снежных лавин, селевых потоков и высоких волн;

приведение в негодность сельскохозяйственных и лесных угодий.

Слайд 34Мероприятия по предотвращению оползней включают в себя:

организационно-хозяйственные мероприятия;

мелиоративные и агротехнические

мероприятия;

инженерные мероприятия.

Слайд 35Организационно-хозяйственные мероприятия включают:

рациональное освоение территорий, подверженных оползням;

регулирование вырубки лесов и

выпаса скота;

запрещение отвалов пустой породы на склоны и в русла

рек.Слайд 36Мелиоративные и агротехнические мероприятия включают:

умеренный полив оползневых склонов и их

рациональная распашка;

восстановление прежних и посадка новых лесов на склонах;

террасирование и

дренаж склонов. Слайд 39Обвалом называется отделение крупного блока от массива горных пород на

крутом обрывистом склоне с последующим обрушением и скатыванием глыбово-щебнистой массы.

Обвал может быть ледовым, когда от ледника отделяется крупный массив льда, а также комбинированным.

Слайд 41

Причиной обвала может служить землетрясение или процессы, развивающиеся в самом

горном массиве, и тогда его называют сейсмогравитационным.

Обвалы могут возникать

и в результате деятельности человека, и тогда их называют техногенными.Слайд 42Предпосылкой к возникновению обвала является наличие склона крутизной более 500

с нарушенными внутренними связями.

Чем больше относительная высота склона, тем

больший объем может иметь обвал. Как правило, скальные обвалы имеют несколько фаз развития.

Слайд 43В первой фазе нарушается внутренняя связь между горными породами или

частицами льда, и создаются предпосылки к обвалу.

Различают следующие опасные участки

горных склонов:трещиноватые и выветренные утесы и останцы;

каменные осыпи на крутых, особенно выпуклых склонах;

древние морены (валунники) горных ледников, отмытые от мелкозема и оказавшиеся на крутых участках склона.

Слайд 44Под выветриванием горной породы понимается изменение и разрушение горной породы

под влиянием внешних факторов.

Выветривание может быть физическим и химическим.

Слайд 45Физическое выветривание бывает температурным и механическим.

Температурное выветривание вызвано расширением

и сжатием горных пород при суточных и сезонных колебаниях температуры.

Механическое выветривание происходит при непосредственном давлении воздушных струй и переносимого ими твердого материала, росте кристаллов в капиллярных трещинах и порах горной породы, расширении замерзающей в трещинах и порах воды, а также при воздействии корневой системы деревьев и роющих животных.

Слайд 46Химическое выветривание происходит при воздействии на горные породы воды, кислорода,

углекислоты и органических кислот, под влиянием которых изменяются структура и

состав минералов.Основными процессами, происходящими при химическом выветривании, будут: окисление, гидратация, растворение и гидролиз.

В результате выветривания породы разрушаются, переходя в состав водных растворов и образуя обломки разных размеров.

Разрушенный материал может оставаться на месте, собираться в виде осыпей на горных склонах, переноситься водой или ледниками.

Слайд 47Во второй фазе под действием сил гравитации или внешнего толчка,

обычно сейсмического характера, блок отделяется от материнского массива и падает

вниз.Выделяют следующие причины отделения каменных блоков:

исчезновение сцепления блока и массива в результате выветривания;

исчезновение сцепления в результате расклинивающего воздействия корней растений или льда;

сейсмические толчки;

сильные порывы ветра;

внешние толчки от падающих обломков;

гидростатическое воздействие воды;

сотрясение при строительных работах, взрывах и т.п.

Слайд 48В третьей фазе блок дробится при ударе на мелкие обломки,

и, попадая на достаточно крутой склон, движется по нему в

виде каменной (ледяной, ледово-каменной, каменно-земляной) лавины.При этом часто мелкораздробленный обломочный материал захватывает воздух, сжимает его и начинает движение на воздушной подушке, что значительно повышает скорость и путь движения каменных лавин.

Созданию воздушной подушки способствуют склоны долины, по которой движется лавина, так как они препятствуют утечке воздуха в боковых направлениях.

Слайд 49В четвертой фазе каменная лавина выходит на пологий участок или

участок с обратным уклоном и останавливается, образуя зону выноса горных

пород (льда).Слайд 50При обвалах перемещение горных пород происходит за очень короткий период

времени.

Чем больше оторвавшаяся масса горных пород и чем выше

по отношению к точке падения находилось место отрыва обвала, тем выше его кинетическая энергия. Слайд 51К факторам опасности при обвалах относят:

ударное действие обломков на людей,

здания и сооружения;

действие воздушной ударной волны на людей, здания и

сооружения;действие сейсмической волны, возникающей при ударе каменной массы о поверхность земли;

действие гидродинамических волн, возникающих при падении каменной массы в водоемы.