Слайд 1

Лекция №2

Тема 2. ГОРНЫЕ ПОРОДЫ – ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ КОМПОНЕНТ инженерно-геологических условий

1. Краткая характеристика генетических типов горных пород

2. Инженерно-геологические классификации

3.

Скальные и полускальные породы

4. Рыхлые несвязные породы

5. Мягкие связные породы

6. Породы особого состава и состояния и свойств

7. Принципы изучения горных пород

Слайд 2Краткая характеристика генетических типов горных пород

Геологические процессы, приводящие к образованию

горных пород:

1) кристаллизация природных силикатных расплавов (магм или лав), поступающих

из недр Земли; этот процесс носит название магматизма;

2) разрушение ранее существовавших горных пород в поверхностных условиях, отложение продуктов разрушения в различного вида водоемах и на поверхности суши (осадконакопление);

3) перекристаллизация горных пород любого происхождения в результате изменения физико-химических условий – повышения температуры и давления (метаморфизм).

В соответствии с процессами породообразования все горные породы, слагающие земную кору, делятся на три генетические группы:

магматические,

осадочные

метаморфические.

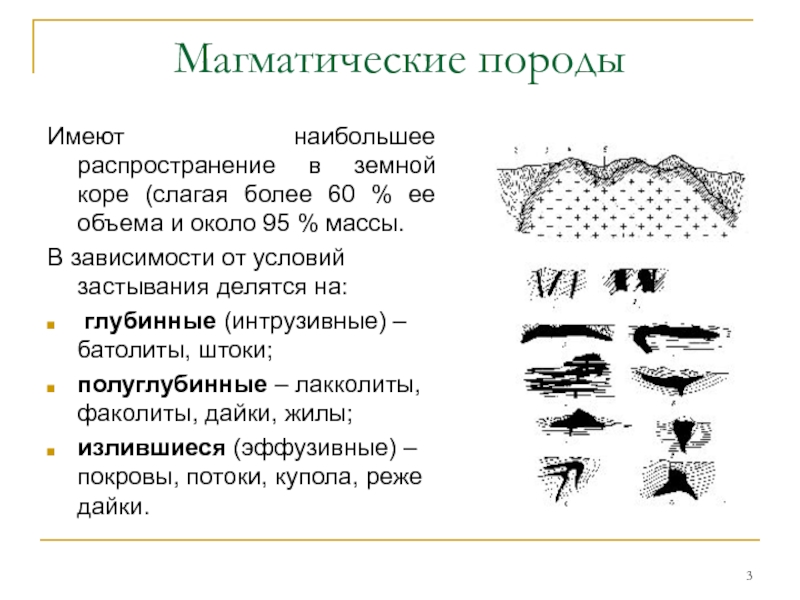

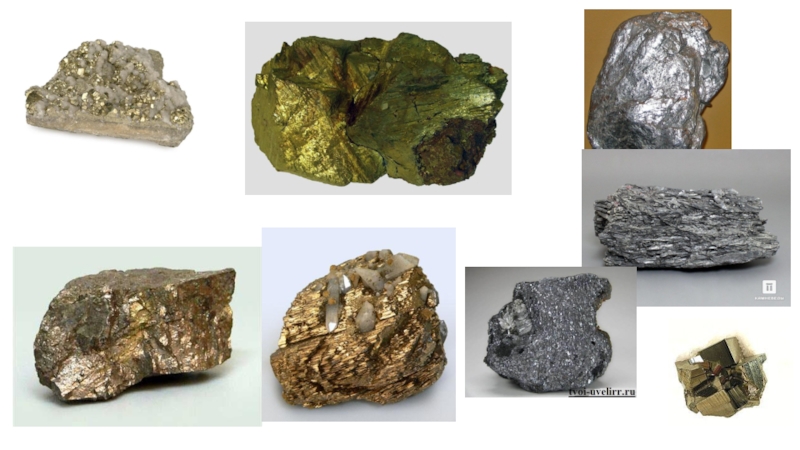

Слайд 3Магматические породы

Имеют наибольшее распространение в земной коре (слагая более 60

% ее объема и около 95 % массы.

В зависимости

от условий застывания делятся на:

глубинные (интрузивные) – батолиты, штоки;

полуглубинные – лакколиты, факолиты, дайки, жилы;

излившиеся (эффузивные) – покровы, потоки, купола, реже дайки.

Слайд 4Магматические породы.

Глубинные магматические породы образуются в условиях высокого давления,

медленного и равномерного остывания. В этом случае происходит полная кристаллизация

магмы и образуются массивные, полнокристаллические породы (гранит, габбро), которые залегают крупными массивами.

Излившиеся магматические породы формируются в виде лавовых потоков на поверхности Земли. Это происходит при низких давлениях и температуре, при быстрой отдаче тепла и газовых компонентов. При таких условиях кристаллизации возникают породы с обилием аморфного стекла, часто с большой пористостью (базальт, пемза).

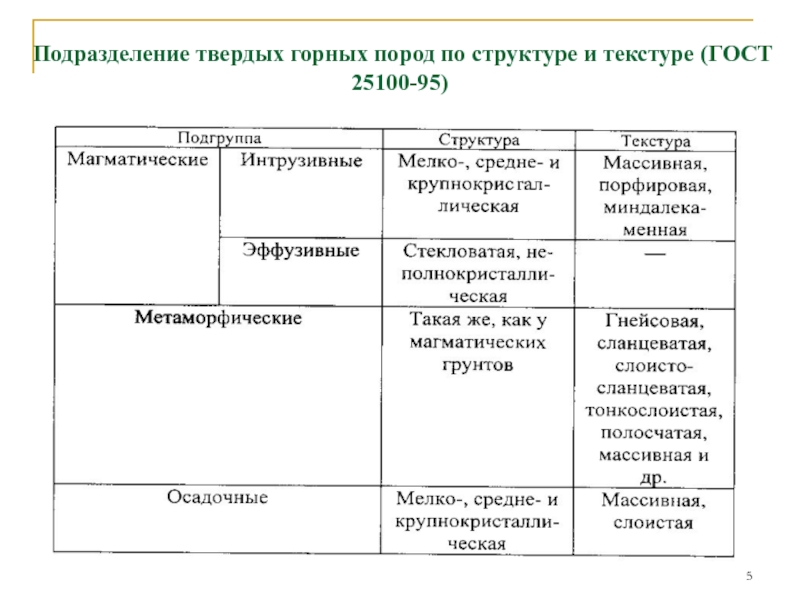

Слайд 5Подразделение твердых горных пород по структуре и текстуре (ГОСТ 25100-95)

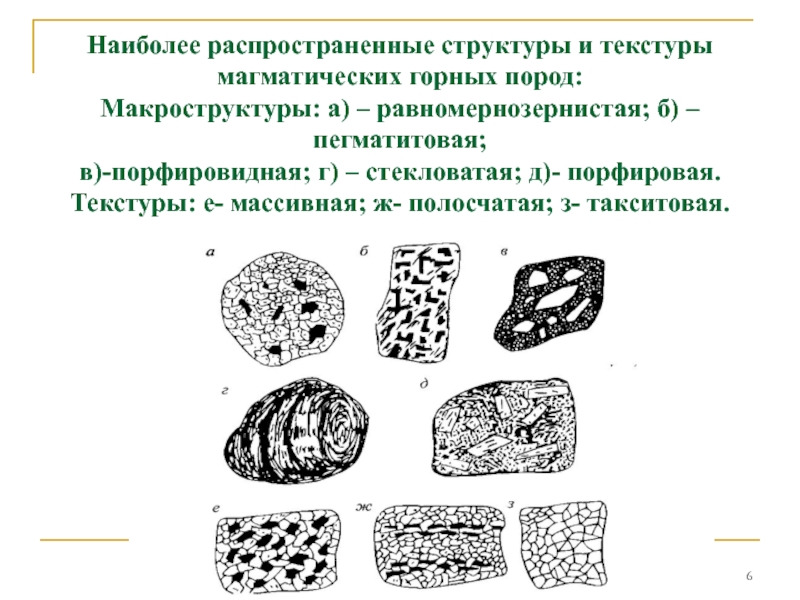

Слайд 6Наиболее распространенные структуры и текстуры магматических горных пород:

Макроструктуры: а) –

равномернозернистая; б) – пегматитовая;

в)-порфировидная; г) – стекловатая; д)- порфировая.

Текстуры: е- массивная; ж- полосчатая; з- такситовая.

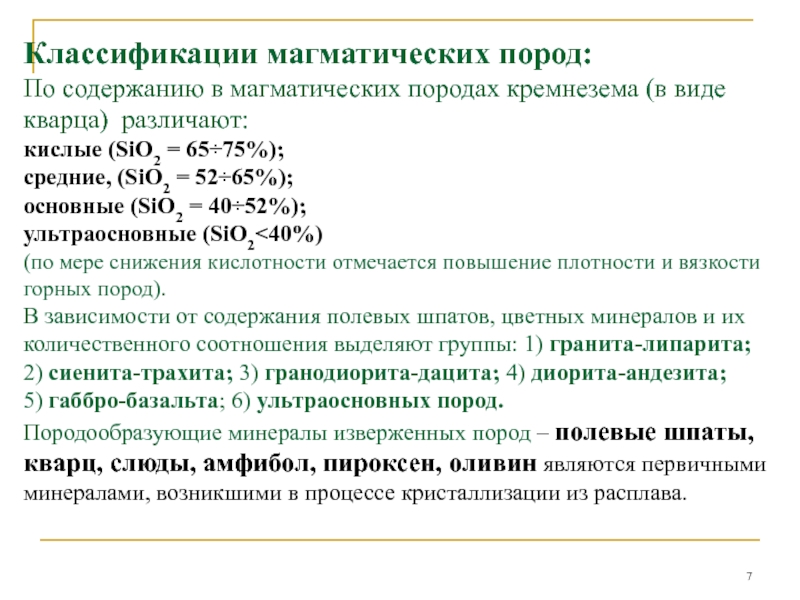

Слайд 7Классификации магматических пород:

По содержанию в магматических породах кремнезема (в виде

кварца) различают:

кислые (SiO2 = 65÷75%);

средние, (SiO2 = 52÷65%);

основные (SiO2 =

40÷52%);

ультраосновные (SiO2<40%)

(по мере снижения кислотности отмечается повышение плотности и вязкости горных пород).

В зависимости от содержания полевых шпатов, цветных минералов и их количественного соотношения выделяют группы: 1) гранита-липарита; 2) сиенита-трахита; 3) гранодиорита-дацита; 4) диорита-андезита; 5) габбро-базальта; 6) ультраосновных пород.

Породообразующие минералы изверженных пород – полевые шпаты, кварц, слюды, амфибол, пироксен, оливин являются первичными минералами, возникшими в процессе кристаллизации из расплава.

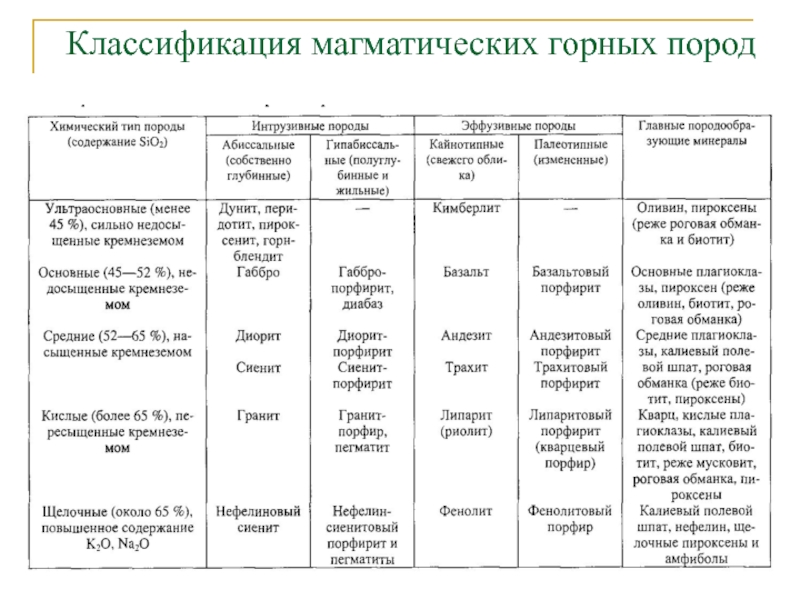

Слайд 8Классификация магматических горных пород

Слайд 9Осадочные породы

Образуются в результате разрушения на поверхности земли ранее сформировавшихся

горных пород и последующего накопления и преобразования продуктов этого разрушения.

В образовании осадочных пород участвуют атмосферные агенты, гидросфера, органический мир.

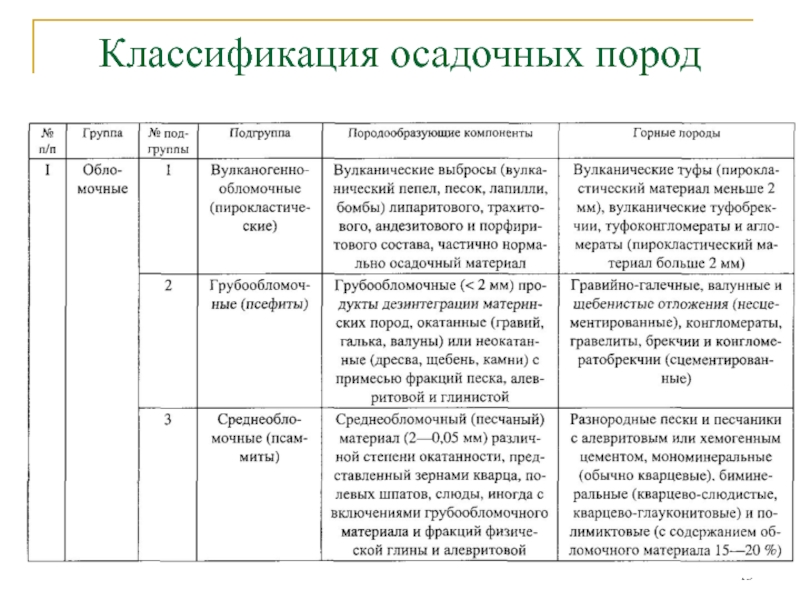

По происхождению осадочные сцементированные породы делятся на следующие четыре группы:

1) пирокластические, образование которых происходило при участии продуктов вулканических извержений, т.е. пеплового материала и обломков вулканических пород различных размеров;

2) обломочные, образовавшиеся из скопления продуктов механического (физического) разрушения различных горных пород;

3) глинистые, образовавшиеся при участии продуктов химического разрушения горных пород;

4) органогенные и химические, образовавшиеся из остатков различных организмов и растений и из химических осадков водных бассейнов.

Слайд 10Пирокластические породы

В составе таких пород наряду с нормально-осадочным материалом присутствует

пирокластический материал (вулканический пепел, песок, лапилли – обломки размером от

2-3 до 20-25 мм).

В зависимости от содержания этого материала среди пирокластических пород выделяют туфы, туффиты и туфогенные породы.

Туфогенные породы в зависимости от состава осадочного материала подразделяются на туфогенные песчаники, туфогенные аргиллиты, туфогенные алевролиты и т.д.

Пирокластические сцементированные породы нередко обладают значительной прочностью и крепостью. Важной составной частью пирокластических пород является их цемент. По внешнему виду они разнообразны – серые, желтоватые, зеленые, красные, имеют как массивную, так и слоистую текстуру.

Слайд 11Обломочные осадочные породы

По происхождению обломочные породы могут быть морскими, озерными,

речными, ледниковыми, эоловыми и др. Это продукты физического разрушения -

дезинтеграции любых пород и последующих процессов механической дифференциации, сортировки, истирания и отложения обломочного материала в субаквальных и субаэральных условиях.

Обломочные породы классифицируются по содержанию обломков преобладающих размеров и степени их окатанности. Это определяет структуру породы.

Существует большое разнообразие генетических типов различных конгломератов и брекчий, песчаников и алевролитов. Важнейшей составной частью рассматриваемых типов пород является цемент (первичный или вторичный). По минеральному составу различают цемент глинистый, кремнистый, опаловый, халцедоновый, кварцевый, карбонатный (кальцитовый, глауконитовый, сидеритовый и др.), железистый, фосфатный, сульфатный и др. Тип цементации (базальный, поровый или контактовый) в известной мере предопределяется количеством цемента в породе.

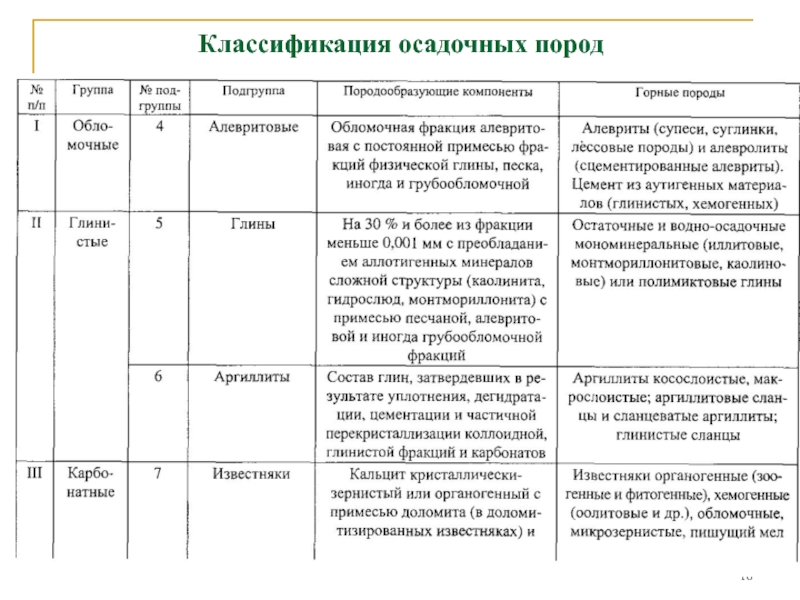

Слайд 12Глинистые породы

Глинистые породы очень разнообразны и изменчивы по своим свойствам,

что объясняется различными и длительными процессами их формирования.

Во-первых, происходит

разрушение какого-то исходного материала в процессе выветривания и перенос разрушенного материала водой или ветром. Начинается процесс осадконакопления. Затем происходит уплотнение этого осадка под влиянием вышележащих отложений и осадок превращается в горную породу. Под влиянием различных изменяющихся условий образовавшаяся порода тоже претерпевает изменение.

Глинистые породы можно классифицировать по минеральному составу (гидрослюдистые, каолинитовые, известковистые, углистые, битуминозные и др.), характерным примесям, окраске, структурным и текстурным признакам.

Это обширная группа тонкодисперсных осадочных пород, занимающая промежуточное положение между типичными обломочными и химическими породами. Встречаются они среди пород различного возраста, формируются в самых различных условиях в виде слоев, линз, прослоев, толщ и т.д. мощностью от нескольких сантиметров до сотен метров.

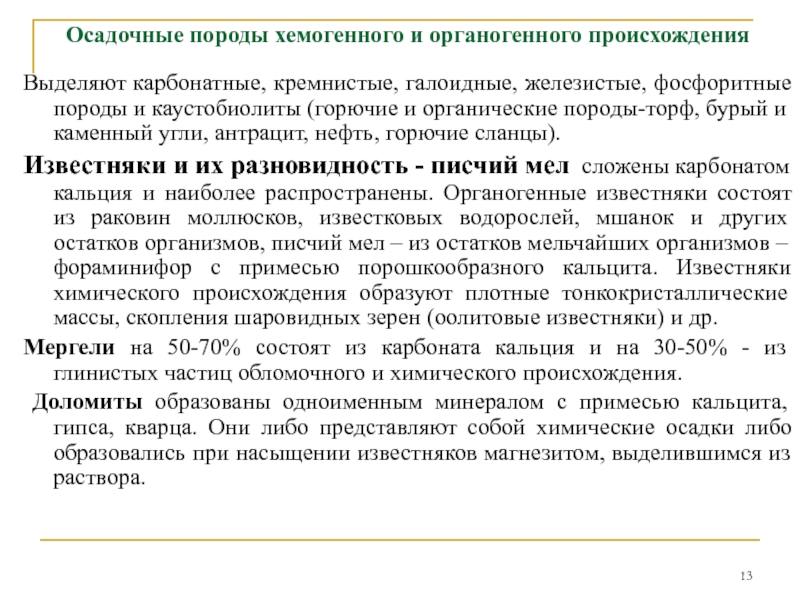

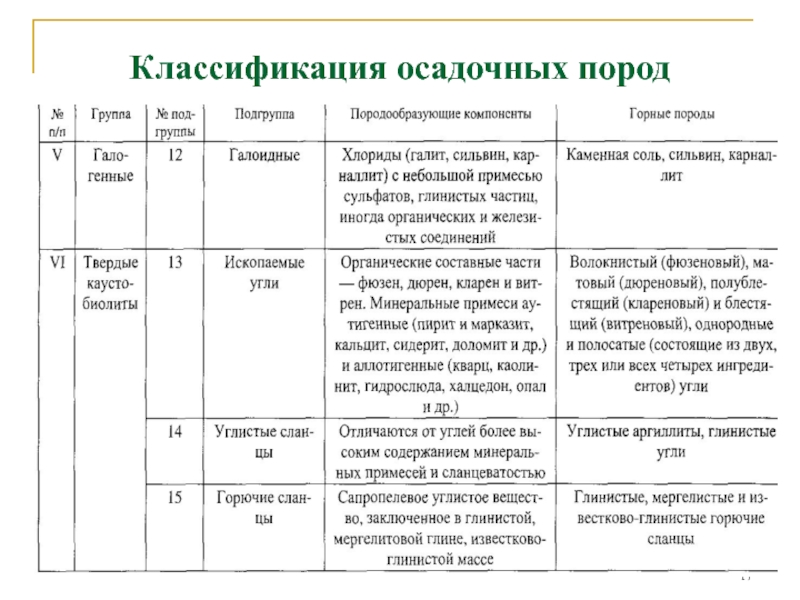

Слайд 13Осадочные породы хемогенного и органогенного происхождения

Выделяют карбонатные, кремнистые, галоидные, железистые,

фосфоритные породы и каустобиолиты (горючие и органические породы-торф, бурый и

каменный угли, антрацит, нефть, горючие сланцы).

Известняки и их разновидность - писчий мел сложены карбонатом кальция и наиболее распространены. Органогенные известняки состоят из раковин моллюсков, известковых водорослей, мшанок и других остатков организмов, писчий мел – из остатков мельчайших организмов – фораминифор с примесью порошкообразного кальцита. Известняки химического происхождения образуют плотные тонкокристаллические массы, скопления шаровидных зерен (оолитовые известняки) и др.

Мергели на 50-70% состоят из карбоната кальция и на 30-50% - из глинистых частиц обломочного и химического происхождения.

Доломиты образованы одноименным минералом с примесью кальцита, гипса, кварца. Они либо представляют собой химические осадки либо образовались при насыщении известняков магнезитом, выделившимся из раствора.

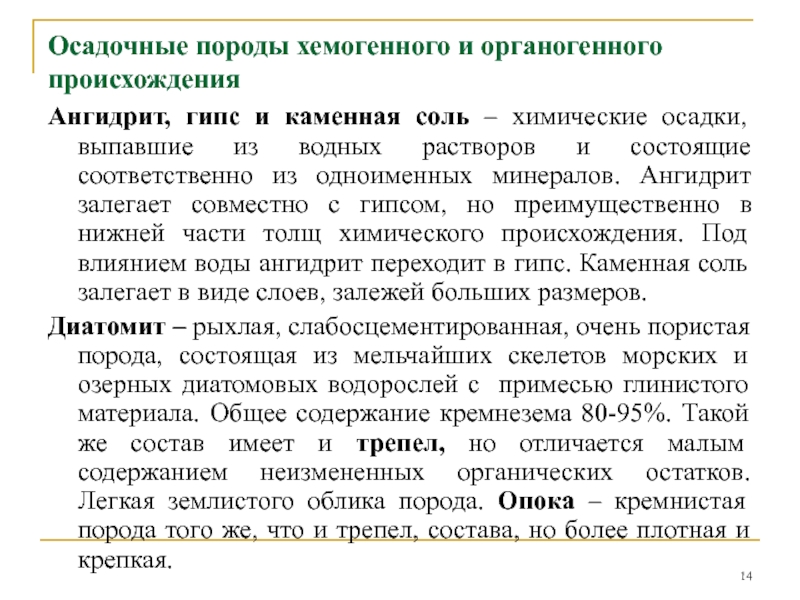

Слайд 14Осадочные породы хемогенного и органогенного происхождения

Ангидрит, гипс и каменная соль

– химические осадки, выпавшие из водных растворов и состоящие соответственно

из одноименных минералов. Ангидрит залегает совместно с гипсом, но преимущественно в нижней части толщ химического происхождения. Под влиянием воды ангидрит переходит в гипс. Каменная соль залегает в виде слоев, залежей больших размеров.

Диатомит – рыхлая, слабосцементированная, очень пористая порода, состоящая из мельчайших скелетов морских и озерных диатомовых водорослей с примесью глинистого материала. Общее содержание кремнезема 80-95%. Такой же состав имеет и трепел, но отличается малым содержанием неизмененных органических остатков. Легкая землистого облика порода. Опока – кремнистая порода того же, что и трепел, состава, но более плотная и крепкая.

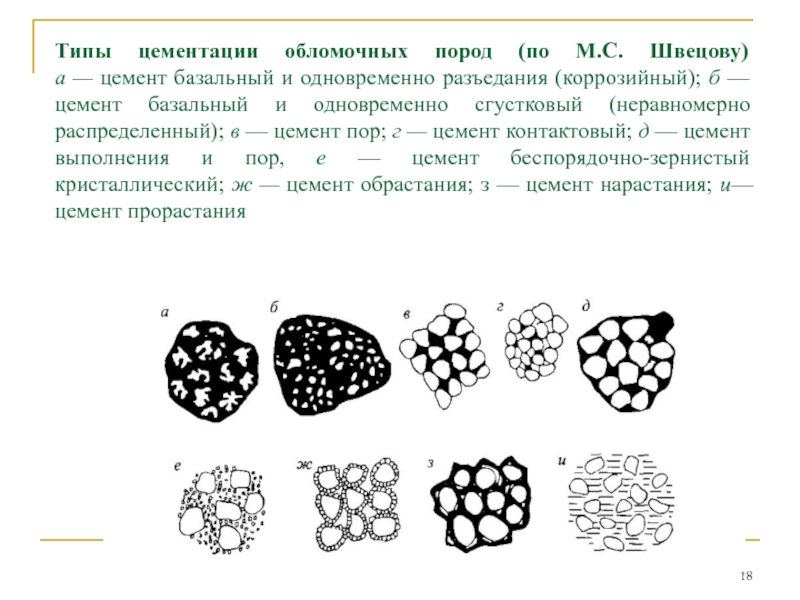

Слайд 18Типы цементации обломочных пород (по М.С. Швецову)

а — цемент базальный

и одновременно разъедания (коррозийный); б — цемент базальный и одновременно

сгустковый (неравномерно распределенный); в — цемент пор; г — цемент контактовый; д — цемент выполнения и пор, е — цемент беспорядочно-зернистый кристаллический; ж — цемент обрастания; з — цемент нарастания; и— цемент прорастания

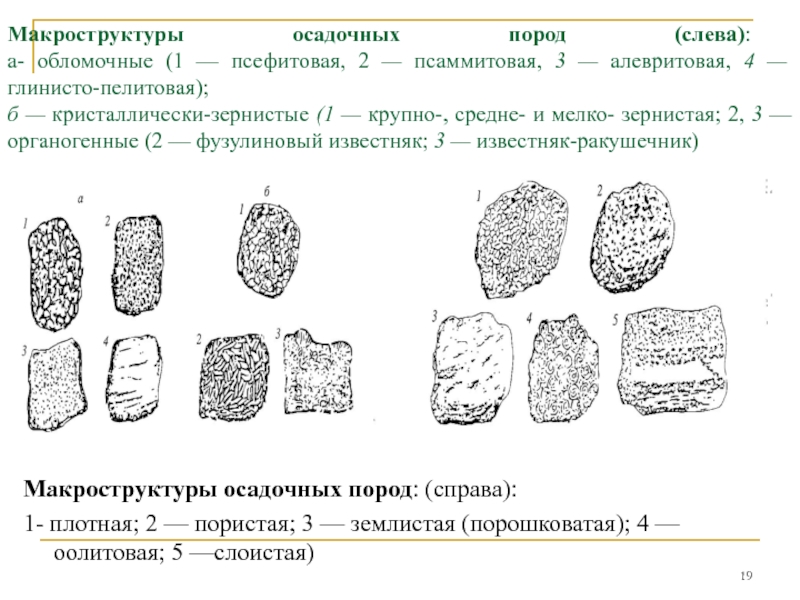

Слайд 19Макроструктуры осадочных пород (слева):

а- обломочные (1 — псефитовая, 2

— псаммитовая, 3 — алевритовая, 4 — глинисто-пелитовая);

б —

кристаллически-зернистые (1 — крупно-, средне- и мелко- зернистая; 2, 3 — органогенные (2 — фузулиновый известняк; 3 — известняк-ракушечник)

Макроструктуры осадочных пород: (справа):

1- плотная; 2 — пористая; 3 — землистая (порошковатая); 4 — оолитовая; 5 —слоистая)

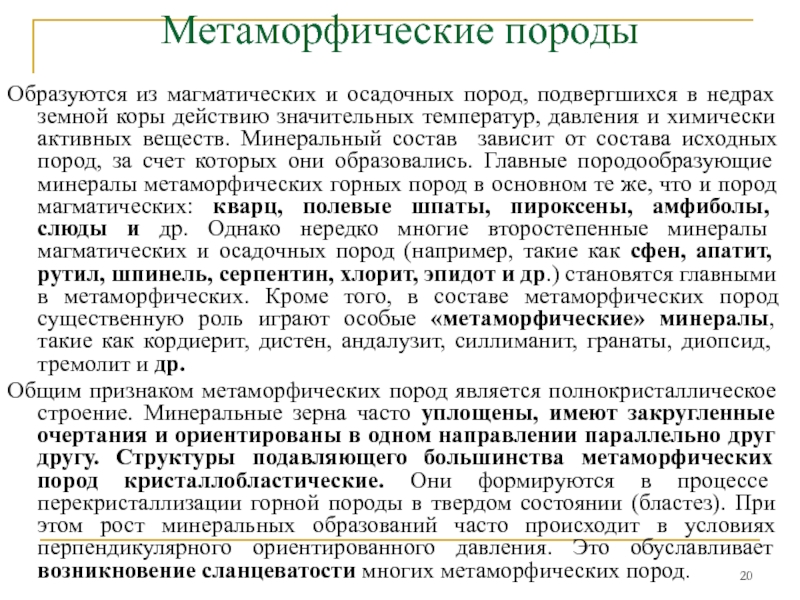

Слайд 20Метаморфические породы

Образуются из магматических и осадочных пород, подвергшихся в недрах

земной коры действию значительных температур, давления и химически активных веществ.

Минеральный состав зависит от состава исходных пород, за счет которых они образовались. Главные породообразующие минералы метаморфических горных пород в основном те же, что и пород магматических: кварц, полевые шпаты, пироксены, амфиболы, слюды и др. Однако нередко многие второстепенные минералы магматических и осадочных пород (например, такие как сфен, апатит, рутил, шпинель, серпентин, хлорит, эпидот и др.) становятся главными в метаморфических. Кроме того, в составе метаморфических пород существенную роль играют особые «метаморфические» минералы, такие как кордиерит, дистен, андалузит, силлиманит, гранаты, диопсид, тремолит и др.

Общим признаком метаморфических пород является полнокристаллическое строение. Минеральные зерна часто уплощены, имеют закругленные очертания и ориентированы в одном направлении параллельно друг другу. Структуры подавляющего большинства метаморфических пород кристаллобластические. Они формируются в процессе перекристаллизации горной породы в твердом состоянии (бластез). При этом рост минеральных образований часто происходит в условиях перпендикулярного ориентированного давления. Это обуславливает возникновение сланцеватости многих метаморфических пород.

Слайд 21Метаморфические породы

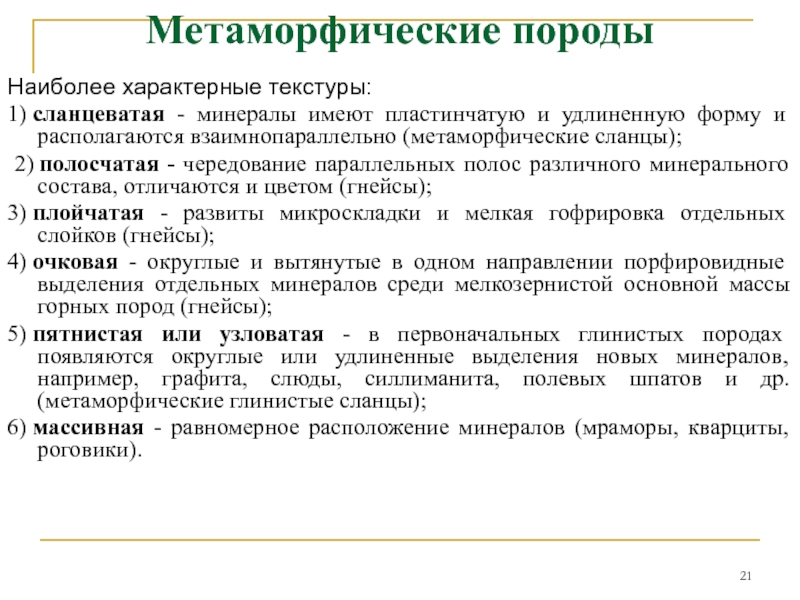

Наиболее характерные текстуры:

1) сланцеватая - минералы имеют пластинчатую и

удлиненную форму и располагаются взаимнопараллельно (метаморфические сланцы);

2) полосчатая - чередование

параллельных полос различного минерального состава, отличаются и цветом (гнейсы);

3) плойчатая - развиты микроскладки и мелкая гофрировка отдельных слойков (гнейсы);

4) очковая - округлые и вытянутые в одном направлении порфировидные выделения отдельных минералов среди мелкозернистой основной массы горных пород (гнейсы);

5) пятнистая или узловатая - в первоначальных глинистых породах появляются округлые или удлиненные выделения новых минералов, например, графита, слюды, силлиманита, полевых шпатов и др. (метаморфические глинистые сланцы);

6) массивная - равномерное расположение минералов (мраморы, кварциты, роговики).

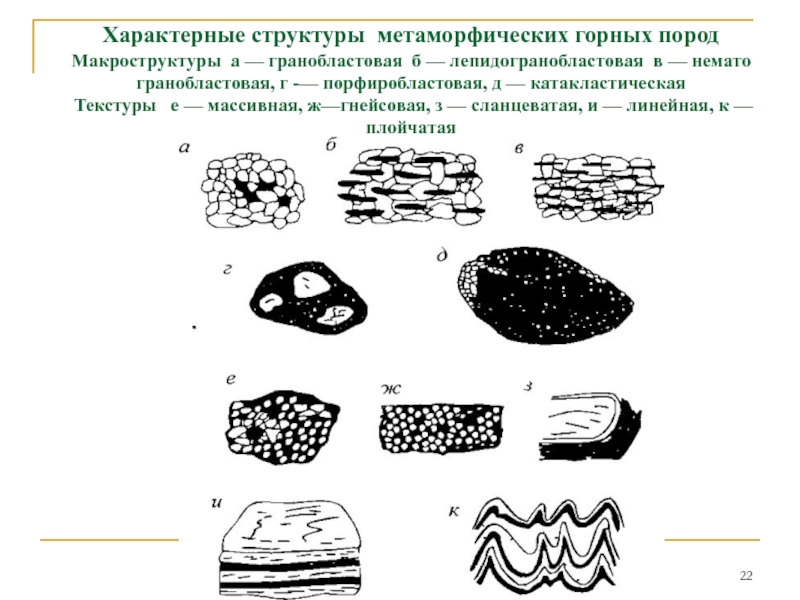

Слайд 22Характерные структуры метаморфических горных пород

Макроструктуры а — гранобластовая б —

лепидогранобластовая в — немато гранобластовая, г -— порфиробластовая, д —

катакластическая

Текстуры е — массивная, ж—гнейсовая, з — сланцеватая, и — линейная, к — плойчатая

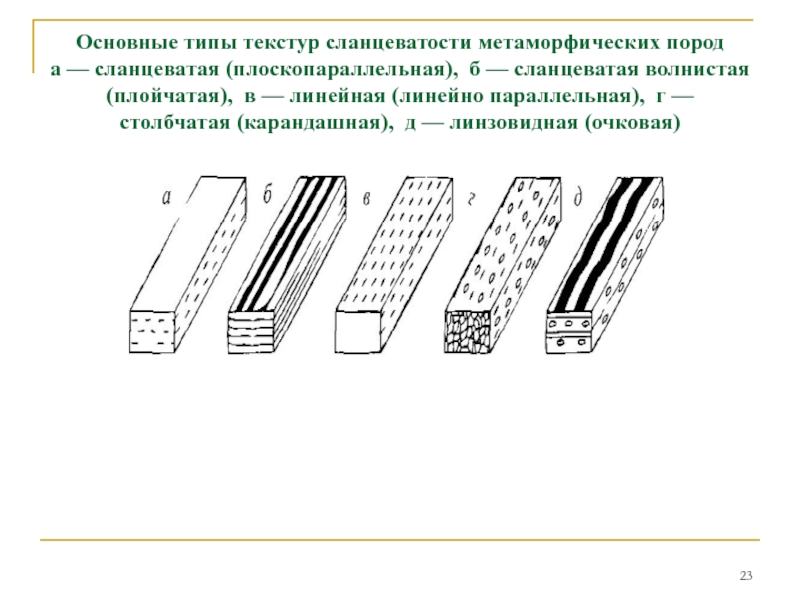

Слайд 23Основные типы текстур сланцеватости метаморфических пород

а — сланцеватая (плоскопараллельная),

б — сланцеватая волнистая (плойчатая), в — линейная (линейно параллельная),

г — столбчатая (карандашная), д — линзовидная (очковая)

Слайд 24Метаморфические породы

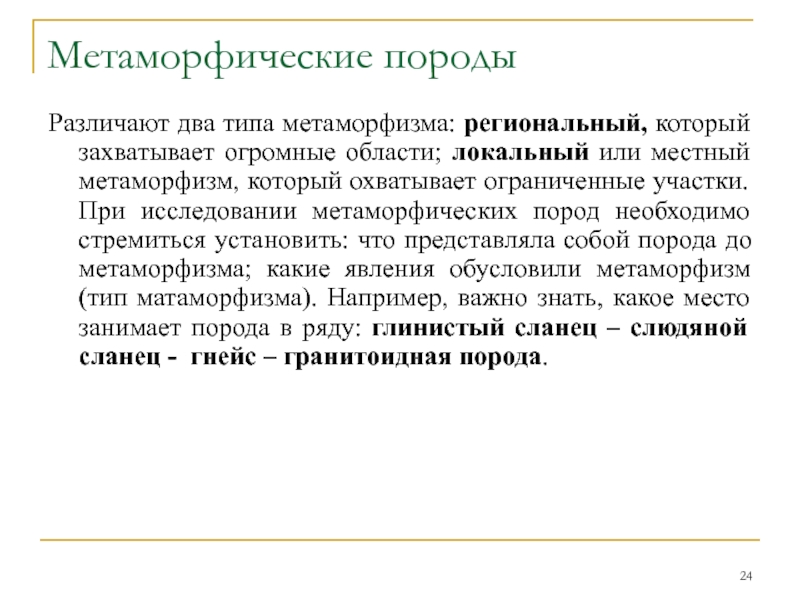

Различают два типа метаморфизма: региональный, который захватывает огромные области;

локальный или местный метаморфизм, который охватывает ограниченные участки. При исследовании

метаморфических пород необходимо стремиться установить: что представляла собой порода до метаморфизма; какие явления обусловили метаморфизм (тип матаморфизма). Например, важно знать, какое место занимает порода в ряду: глинистый сланец – слюдяной сланец - гнейс – гранитоидная порода.

Слайд 25Инженерно-геологические классификации горных пород

Разнообразие пород требует проведения некоторой систематизации, т.е.

классификации, помогающей судить об инженерно-геологических особенностях пород. Разработано много специальных

и общих классификаций.

В настоящее время широко используется классификация горных пород (грунтов), рекомендуемая ГОСТом 25100-97. Эта классификация включает следующие таксономические единицы, выделяемые по группам признаков:

класс – по общему характеру структурных связей;

группа – по характеру структурных связей (с учетом их прочности);

подгруппа – по происхождению и условиям образования;

тип – по вещественному составу;

вид – по наименованию грунтов (с учетом размеров частиц и показателей свойств);

разновидность – по количественным показателям вещественного состава, свойств и структуры грунтов.

Слайд 26Инженерно-геологические классификации горных пород

Общая классификация Ф.П. Саваренского (1937г.), дополненная В.Д. Ломтадзе (1970).

Построена на учете генетических и петрографических особенностей пород и их

физико-механических свойств, т.е. на учете генезиса, состава и структурных связей, определяющих их прочность, деформируемость, устойчивость и водопроницаемость. В этой классификации различные генетические и петрографические типы пород могут быть объединены в определенные группы по физико-механическим свойствам. Последние позволяют каждой выделенной группе давать определенную характеристику строительных качеств, т.е. характеристику их прочности, деформируемости, устойчивости и водопроницаемости.

Согласно этой классификации все горные породы подразделяются на пять групп:

I - породы твердые – скальные;

II - породы относительно твердые полускальные;

III - породы рыхлые несвязные;

IV - породы мягкие связные;

V - породы особого состава состояния и свойств.

В этом инженерно-геологическом подразделении на группы наблюдается изменение их строительных качеств от первой к пятой, исчезновение одних признаков и свойств и появление новых.

Слайд 27Инженерно-геологическая оценка пород различного генезиса

Исследованию пород инженеры геологи уделяют особое

внимание, поскольку от их специфики в первую очередь зависит устойчивость

сооружений. Акцент делается на изучении состава, состояния и свойств пород, а также на их изменчивости по площади и глубине. Эти параметры определяют несущую способность пород и их ответную реакцию на техногенное воздействие.

Слайд 28I,II.Скальные и полускальные породы

В группу скальных пород входят магматические,

метаморфические и осадочные породы, имеющие высокую степень сохранности, большую прочность

и устойчивость, малую деформируемость и водопроницаемость. Группа полускальных пород объединяет большое разнообразие пород, для которых характерны нарушение монолитности (выветрелость, трещиноватость), пониженная прочность и, как правило, высокая водопроницаемость. Эти породы обладают большой неоднородностью и анизотропностью, что создает затруднения при их изучении, а также при оценке их устойчивости в качестве основания и среды сооружений.

Все магматические горные породы с точки зрения использования их в строительстве имеют много общего. Это обусловлено прочными структурными связями между минеральными зернами. Все они имеют высокую прочность, нерастворимы в воде и водопроницаемы лишь по трещинам. Это надежное основание.

Основной враг этих пород выветривание. Различные породообразующие минералы неодинаково устойчивы против выветривания. Устойчивым против выветривания является кварц; менее устойчивыми – мусковит, ортоклаз, микроклин; умеренно устойчивыми - натриево-кальциевые полевые шпаты, амфиболы (роговая обманка), пироксены (авгит), кальцит. При благоприятных условиях выветривание происходит быстро и на большую глубину – иногда до многих десятков метров.

Слайд 29Скальные и полускальные горные породы

При инженерно-геологической оценке свойств магматических пород

необходимо изучать следующие вопросы:

1) выяснить тип породы и

условия ее залегания;

2) определить характер, глубину и степень выветрелости породы с оценкой ее прочности в зависимости от степени выветрелости;

3) установить характер, степень и распределение трещиноватости с оценкой возможности уменьшения прочности в массиве, повышения водо-газопроницаемости;

4) выявить степень однородности свойств пород в пределах выбранного участка.

Слайд 30I,II Скальные и полускальные породы

Метаморфические горные породы имеют преимущественно кристаллизационные

связи, имеют некоторые особенности: - анизотропия свойств, обусловленная сланцеватой текстурой; прочность

параллельно слоистости ниже, чем перпендикулярно ей; - пониженная устойчивость к выветриванию; - пониженная устойчивость в откосах.

Слайд 31I,II Скальные и полускальные породы

Из осадочных пород, относящихся к I

и II группам по инженерно-геологической классификации, наибольший практический интерес в

инженерно-геологическом отношении представляют карбонатные породы – известняки, доломиты, мергели, мел и мелоподобные породы, а также кремнистые – диатомиты, трепелы, опоки и др.

Карбонатные породы. Большое внимание следует обращать на соотношение кальцита и доломита, содержание терригенно-обломочной и глинистой примеси. Важно отмечать содержание органического вещества, признаки окремнения и сульфатизации, так как это будет обусловливать прочность карбонатных пород и их растворимость. Присутствие пирита и марказита способствует разрыхлению известняков, так как эти минералы окисляются на воздухе; чем больше в породе глинистой примеси, тем меньше ее прочность, в тоже время глинистая примесь уменьшает растворимость карбонатных пород.

Важнейшей составной частью обломочных сцементированных типов пород является цемент (первичный или вторичный). Необходимо обращать внимание на однородность состава цемента (мономинеральный или полиминеральный), его структуру, степень раскристаллизованности и особенно на все вторичные изменения: разложение и окисление сульфидов, глауконита, полевых шпатов, выщелачивание, замещение одного цемента другим и т.д.

Слайд 32III. Рыхлые несвязные породы.

Характерно отсутствие связей между отдельными минеральными частицами

и обломками. Петрографически они представлены породами, являющимися продуктами, главным образом,

физического разрушения, дезинтеграции скальных или полускальных горных пород и последующих процессов механической дифференциации, сортировки, истирания и отложения обломочного материала в субаквальных и субаэральных условиях.

Крупнообломочные породы – это породы, в состав которых входит 50% и более обломков (угловатых или окатанных) размером более 2,0 мм. По размеру составляющих структурных элементов пород делятся на валунные разности, галечниковые и гравийные.

Свойства этих пород зависят от гранулометрического состава, который может быть очень разнообразным. Выделяют однородные и неоднородные породы. Однородные разности обладают высокой проницаемостью, у неоднородных она зависит от заполнителя.

Поэтому, главным фактором, определяющим свойства этих пород, является заполнитель (диаметр частиц менее 2,0 мм), его наличие и содержание. При наличии заполнителя к наименованию крупнообломочной породы нужно прибавлять наименование заполнителя.

Слайд 33III Рыхлые несвязные породы

К песчаным относят породы, в которых доминируют

мономинеральные частицы размером 0,05-2,0 мм, количество глинистых частиц менее 3%. Это

типичные сыпучие тела, во влажном состоянии приобретают небольшую связность. При насыщении водой мелко- и тонкозернистые разности переходят в плывуны. Для песков характерно распространение следующих генетических типов: аллювиальные, флювиогляциальные, эоловые, морские, элювиальные, озерные и др.

Свойства песков определяются различными факторами. Гранулометрический состав – разнообразный, зависит от структурно-тектонических условий района, климата и генезиса. Однородность тоже очень изменчива. Наиболее однородны морские и эоловые отложения. Для аллювиальных, флювиогляциальных и пролювиальных разностей характерно закономерное увеличение дисперсности с удалением от источника сноса. По данным исследований, в минеральном составе преобладает кварц (70%) и полевые шпаты (8%). Обычно пески не засолены, но в южных районах некоторые разности содержат более 0,3% солей (засолены). Практически всегда пески ожелезнены, нередко содержат растительные остатки.

Под влиянием гидродинамического давления пески переходят в разжиженное состояние. Фильтрационный поток приводит к суффозии песков, а следовательно, к снижению прочности. К этим породам можно применить механическую модель сыпучей среды и, в соответствии с законом Кулона, охарактеризовать их прочность коэффициентом внутреннего трения. Породы этой группы чувствительны к динамическим воздействиям.

Слайд 34IV. Мягкие связные (глинистые) породы

Четвертая группа охватывает различные по происхождению

глинистые породы, для которых характерны малая прочность и большая сжимаемость.

Присутствие в составе значительного количества частиц (d<0,002 мм), состоящих из глинистых минералов обусловливает специфические “глинистые” свойства породы. При этом прочность и деформируемость изменяется в широких пределах в зависимости от плотности и влажности. Сжимаемы и сильно сжимаемы. Отличаются большой пространственной изменчивостью. Породы этой группы представляют собой дисперсные системы и претерпевают большие изменения при взаимодействиях с различными сооружениями, в связи с чем их изучают и оценивают с особой тщательностью.

Встречаются глинистые разности среди пород различного возраста, формируются в самых различных условиях в виде слоев, линз, прослоев, толщ и т.д. мощностью от нескольких сантиметров до сотен метров. Ниже приведем краткую характеристику основных генетических типов глинистых пород.

Слайд 35IV. Мягкие связные (глинистые) породы

Морские: гранулометрический и минеральный состав однообразный;

сильно уплотнены; коренные морские отложения находятся в твердом и полутвердом

состоянии; содержат примеси соли, органические включения, оксиды железа; малосжимаемы; выдержаны по простиранию и мощности; возможна правильная слоистость; свойства зависят от глубины и близости берега.

Ледниковые: большая неоднородность гранулометрического состава, наличие включений грубообломочного материала, который распределен неравномерно; плотные благодаря неоднородности гранулометрического состава; отсутствие солей и органических веществ, небольшая пористость и сжимаемость, изучение требует выяснения всех особенностей толщи и должно быть детальным.

Водно-ледниковые: имеют ленточную текстуру; анизотропны; характеризуются высокой пылеватостью, влажностью и пористостью; консистенция неустойчивая; сильно и неоднородно сжимаемые; имеют небольшое сцепление и трение; при промерзании пучатся; со строительной точки зрения слабые.

Озерные: очень разнообразны, зависят от климата, размера водоема; ограниченная площадь распространения; небольшая мощность и своеобразные условия залегания; наличие органики и других примесей; анизотропны; разнообразны по физико-механическим свойствам.

Слайд 36V. Породы особого состава, состояния и свойств.

Разнообразны по своему

генезису, составу и свойствам: дисперсные породы предельно малой степени литификации

(илы) или отличающиеся особым составом (например, засоленные) и физическим состоянием (мерзлые, плывунные и др.).

Торф и заторфованные породы. Торф – это горная порода органогенного происхождения, образованная в результате накопления и разложения органических остатков, главным образом растительных, в болотах и на заболоченных участках, содержащая примеси песчано-глинистого материала. По строительным нормам и правилам торфом называют породу, содержащую более 50% растительных остатков. Породы, содержащие от 10 до 50% растительных остатков, называют заторфованными.

Как определенный генетический тип болотных отложений, характеризуются многими специфическими свойствами: 1) имеют очень высокую влажность, 2) малую плотность, 3) большую влагоемкость, 4)чрезвычайно значительную и неравномерную деформируемость – сжимаемость, которая изменяется во времени (наименьшей сжимаемостью обладают сильно разложившиеся торфы, а наибольшей – слаборазложившиеся), 5) прочностные характеристики тоже зависят от генезиса, степени разложения, плотности и влажности.

Все эти особенности характеризуют их как отложения слабые, малопригодные для строительства на них различных сооружений. При хозяйственном освоении территорий, сложенных торфяно-болотными отложениями, применяют специальные методы инженерно-геологических исследований и оценки.

Слайд 37V Породы особого состава, состояния и свойств

Засоленные породы. При инженерно-геологической

оценке песчаных и глинистых пород важно знать содержание в них

водорастворимых солей.

Засоленные глинистые разности содержат более 5% солей, засоленные пески – более 0,5%.

В засоленных породах легкорастворимые соли составляют неустойчивую фазу. Поэтому при проектировании и строительстве сооружений в таких районах прежде всего необходимо знать:

а) степень засоления пород;

б) состав легкорастворимых и среднерастворимых солей;

в) солевой и влажностной режим пород и условия их засоления.

Слайд 38V Породы особого состава, состояния и свойств

Мерзлые породы. Любые горные

породы, имеющие отрицательную или нулевую температуру и содержащие лед, называются

мерзлыми. Лед как породообразующая составная часть мерзлых пород является неустойчивой фазой. При повышении температуры окружающей среды порода оттаивает, происходит ее деградация. Промерзание и оттаивание горных пород сопровождаются развитием комплекса специфических мерзлотных процессов и явлений. Поэтому условия строительства на мерзлых породах – это строительство в особых условиях

Слайд 39Принципы изучения горных пород

Специфика инженерно-геологического изучения и оценки горных пород

заключается в том, что

а) изучение ведется на геологической основе

и является продолжением геологического изучения месторождения;

б) изучаются состав, строение и состояние пород, которые в комплексе позволяют оценить их прочность, деформируемость, проницаемость и устойчивость, а также их изменение под воздействием горных работ;

в) свойства горных пород оцениваются количественными показателями с учетом специфики их взаимодействия с горными работами (сооружениями).

Оценка физического состояния горных пород и прогноз возможных его изменений представляют собой важнейшие задачи инженерной геологии.

Слайд 40Контрольные вопросы

1.Какие геологические процессы приводят к образованию пород.

2.Что такое магматизм.

3.Что

такое метаморфизм.

4.Что такое осадконакопление.

5.В каких условиях формируются магматические интрузивные породы.

6.

В каких условиях формируются излившиеся магматические породы.

7. Какие породообразующие минералы имеют кислые магматические породы.

8. Породообразующие минералы уьтраосновных магматических пород.