Разделы презентаций

- Разное

- Английский язык

- Астрономия

- Алгебра

- Биология

- География

- Геометрия

- Детские презентации

- Информатика

- История

- Литература

- Математика

- Медицина

- Менеджмент

- Музыка

- МХК

- Немецкий язык

- ОБЖ

- Обществознание

- Окружающий мир

- Педагогика

- Русский язык

- Технология

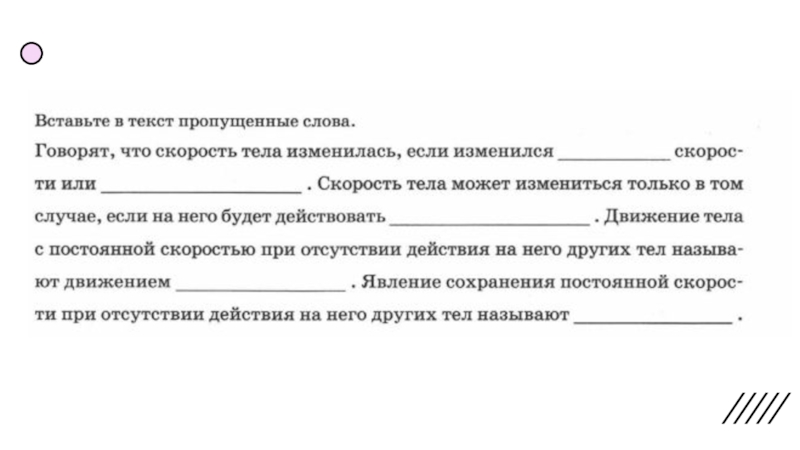

- Физика

- Философия

- Химия

- Шаблоны, картинки для презентаций

- Экология

- Экономика

- Юриспруденция

Меловой период

Содержание

- 1. Меловой период

- 2. Органический мир мелового периодаОрганический мир – переходный

- 3. В моряхДостигли исключительного разнообразия аммониты (спирально свернутые

- 4. У этого раннемелового аммонита хорошо видна сложная

- 5. Позднемеловые гетероморфные аммониты: Nipponites mirabilis с червеобразно

- 6. Белемнит Ростры белемнитов

- 7. Самый большой двустворчатый моллюск всех времен – Inoceramus stensrupi из Гренландии

- 8. Рудисты – двустворчатые моллюски – рифостроители мелового периода

- 9. Меловые рудистовые рифы

- 10. Некоторые меловые двустворки мало отличаются от современных

- 11. Позднемеловая (туронская) Terebratula

- 12. Меловая Ophiura graysonensis практически не отличается от современных офиур

- 13. "Правильные" ежи (Regularia) Heterodiadema. У некоторых правильных

- 14. "Неправильные " ежи (Irregularia)Epiaster (Spatangoida) Ранний - поздний мел; Европа, Сев. Африка

- 15. Мезозавры и птеранодоны

- 16. На сушеГосподствовали пресмыкающиеся. Их экологическое и морфологическое

- 17. VelociraptorПоздний мел, Гоби

- 18. ProtoceratopsПоздний мел, Гоби.Взрослая особь, детеныш, кладка.

- 19. Энанциорнисы (Enantiornithes).Вероятно, тупиковая ветвь эволюции птиц, существовавшая одновременно с первыми "настоящими" птицами RahonavisПоздний мел, Мадагаскар

- 20. Confuciusornis (его называют "летающим динозавром", подчеркивая примитивность).

- 21. "Настоящие" птицы Зубастая ChaoyangiaРанний мел, Китай Ихниорнис

- 22. Hesperornis - крупная (>1м) нелетающая, плавающая зубастая птица. Жила в океане. Поздний мел, Сев. полушарие

- 23. JeholodensРанний мел, Китай

- 24. Плацентарные млекопитающие (Mammalia, Eutheria) Eomaia, древнейшее плацентарное.Ранний мел, Китай

- 25. Флора в раннем мелу представлена голоосеменными (мезофит).

- 26. На рубеже мезозоя и кайнозоя вымерло более

- 27. Гипотезы, объясняющие причины массового вымирания1. Похолодание2. Усиление

- 28. Слайд 28

- 29. Общая характеристика мелового периодаВ течение мела развивается

- 30. Слайд 30

- 31. Слайд 31

- 32. Климат континентов был очень теплым (самый теплый

- 33. Слайд 33

- 34. Особенности меловых отложенийМел – период максимально интенсивного

- 35. Север Сибирир.Боярка, верхний берриасфото Е.Ю.Барабошкина, 2004

- 36. Север Сибирир.Боярка, нижний валанжинфото Е.Ю.Барабошкина, 2004

- 37. Восточно-Европейская платформаг.Ярославль, верхний готерив(вверху)фото Е.Ю.Барабошкина, 1997

- 38. Меловые отложения Дивногорья (Воронежская область): Восточно-Европейская платформа

- 39. Меловые отложения Подолии - Украина (юго-запад Восточно-европейской платформы), природный заповедник Подольские Товтры: опоки с кремнями

- 40. В позднем мелу абсолютно доминирует карбонатонакопление. В

- 41. В позднем мелу возникали обширные придонные области

- 42. В жарких аридных зонах континентов накапливались терригенные

- 43. Геотектоника мелаВ мелу расширились и углубились океанические

- 44. Слайд 44

- 45. На основании сходства позднемеловых комплексов динозавров, змей,

- 46. В раннем мелу завершилась невадийская фаза киммерийской

- 47. Слайд 47

- 48. Финальные этапы киммерийской складчатости сопровождались внедрением крупных

- 49. В конце мела началась ларамийская фаза альпийской

- 50. Слайд 50

- 51. Начались излияния базальтов на плато Декан (Индия), в Западной Африке (Нигерия, Камерун) и на Мадагаскаре.

- 52. Слайд 52

- 53. Полезные ископаемыеПисчий мел.Месторождения широко представлены на территории

- 54. С кислыми интрузиями связаны месторождения Тихоокеанского складчатого

- 55. Скачать презентанцию

Органический мир мелового периодаОрганический мир – переходный от «мезозоя» к «кайнозою» и от «мезофита» к «кайнофиту». Континентальная флора эволюционирует быстрее и кайнофит наступает раньше кайнозоя.

Слайды и текст этой презентации

Слайд 2Органический мир мелового периода

Органический мир – переходный от «мезозоя» к

«кайнозою» и от «мезофита» к «кайнофиту». Континентальная флора эволюционирует быстрее

и кайнофит наступает раньше кайнозоя.Слайд 3В морях

Достигли исключительного разнообразия аммониты (спирально свернутые и распрямленные раковины)

Много

белемнитов

Быстро эволюционируют иноцерамы – двустворчатые моллюски

Появляются рудисты (семейство пелеципод) –

неподвижный бентос теплых морейСреди брахиопод продолжали существовать представители отрядов ринхонеллид и теребратулид

Продолжали эволюционировать иглокожие

Достигли расцвета «неправильные» морские ежи

Породообразующее значение имели мелкие фораминиферы, шестилучевые кораллы, мшанки

Достигли расцвета костистые рыбы

Распространены ихтиозавры и плезиозавры

Появились хищники мезозавры

Ортостратиграфические группы: фораминиферы и аммониты

Слайд 4У этого раннемелового аммонита хорошо видна сложная лопастная линия -

место прикрепления перегородок к наружной стенке раковины. Это важнейший признак

в систематике аммонитовСлайд 5Позднемеловые гетероморфные аммониты: Nipponites mirabilis с червеобразно скрученной раковиной и

Bostrychoceras sp. с раковиной в форме пружины (Япония)

Слайд 13"Правильные" ежи (Regularia)

Heterodiadema. У некоторых правильных ежей перипрокт заметно

смещается назад - своего рода "преадаптация", пригодившаяся при становлении группы

неправильных ежей.Поздний мел, Марокко .

Слайд 14"Неправильные " ежи (Irregularia)

Epiaster (Spatangoida)

Ранний - поздний мел; Европа,

Сев. Африка

Слайд 16На суше

Господствовали пресмыкающиеся.

Их экологическое и морфологическое разнообразие достигло максимума в

раннемеловое время. Был характерен гигантизм. К концу мела произошло массовое вымирание

мезозойских рептилий.Появляются первые змеи.

Эволюционируют и распространятся птицы. Доминируют зубастые формы.

Эволюционируют млекопитающие. Появляются высокоорганизованные плацентарные формы.

Слайд 19Энанциорнисы (Enantiornithes).

Вероятно, тупиковая ветвь эволюции птиц, существовавшая одновременно с первыми

"настоящими" птицами

Rahonavis

Поздний мел, Мадагаскар

Слайд 20Confuciusornis (его называют "летающим динозавром", подчеркивая примитивность). Это была обычная,

массовая птичка.

Ранний мел, Китай

Поздний мел, Мадагаскар

Слайд 22Hesperornis - крупная (>1м) нелетающая, плавающая зубастая птица. Жила в

океане. Поздний мел, Сев. полушарие

Слайд 24Плацентарные млекопитающие (Mammalia, Eutheria)

Eomaia, древнейшее плацентарное.

Ранний мел, Китай

Слайд 25Флора в раннем мелу представлена голоосеменными (мезофит). В позднем мелу

уже господствуют покрытосеменные и растительность приобретает кайнофитный облик (дубы, ивы,

березы, лавры, магнолии).Слайд 26На рубеже мезозоя и кайнозоя вымерло более 75% видов растений

и животных.

Вымерли аммониты, белемниты, рудисты, иноцерамы, конодонты, примитивные костистые

рыбы, ихтиозавры, плезиозавры, мезозавры, птерозавры, динозавры.

Резко сократился видовой состав фораминифер, морских ежей, кораллов.Слайд 27Гипотезы, объясняющие причины массового вымирания

1. Похолодание

2. Усиление тектонической активности

3. Конкуренция

с млекопитающими и птицами

4. Вспышка сверхновой – мощный поток жесткого

излучения5. Падение гигантского метеорита (импактная структура Мексиканского залива) => изменения прозрачности атмосферы => похолодание, иридиевое заражение

Слайд 29Общая характеристика мелового периода

В течение мела развивается самая большая в

фанерозое трансгрессия.

Мел –талассократический??? этап в истории Земли

В позднем мелу по

отношению к современной площади суши эпиконтинентальные моря занимали: 40% Евразии, 35% Северной Америки, 20-25% Африки и Австралии, 15% Южной АмерикиСлайд 32Климат континентов был очень теплым (самый теплый в фанерозое) и

очень сухим (самый сухой в фанерозое).

Ледовые приполярные зоны отсутствовали.

Слайд 34Особенности меловых отложений

Мел – период максимально интенсивного флишенакопления за всю

историю Земли. Флишевые толщи накапливались в миогеосинклиналях. Вспомнить что такое флиш?

Почему характерен именно для мела?В эвгеосинклиналях накапливались офиолитовые (спилит-кератофировые) формации что это?

На платформах формировались морские и континентальные толщи.

Отложения шельфов представлены карбонатными и песчано-глинистыми формациями.

Слайд 37Восточно-Европейская платформа

г.Ярославль, верхний готерив

(вверху)

фото Е.Ю.Барабошкина, 1997

Слайд 39Меловые отложения Подолии - Украина (юго-запад Восточно-европейской платформы), природный заповедник

Подольские Товтры: опоки с кремнями

Слайд 40В позднем мелу абсолютно доминирует карбонатонакопление. В частности, накапливался белый

писчий мел – органогенная известковая порода, почти нацело состоящая из

раковин мелких фораминифер.Интенсивное карбонатонакопление связано с аридным климатом континентов и обширной трансгрессией. В этих условиях терригенного материала в моря поступало очень мало.

Слайд 41В позднем мелу возникали обширные придонные области зараженные сероводородом и

осадки накапливались в анаэробной среде. Это следствие отсутствия приполярных ледовых зон,

которые обеспечивают вертикальную циркуляцию океанических вод, поставляя в придонную область холодные насыщенные кислородом воды.Слайд 42В жарких аридных зонах континентов накапливались терригенные красноцветы с гипсами.

В

жарких влажных зонах континентов формировались бокситы и осадочные железные руды.

В

условиях умеренно теплого влажного климата накапливались угленосные конгломератово-песчано-глинистые озерные и речные (лимнические) толщи.Слайд 43Геотектоника мела

В мелу расширились и углубились океанические впадины Индийского, Атлантического

и Северного Ледовитого океанов.

В позднем мелу возросли объемы базальтовых излияний

в рифтовых долинах срединно-океанических хребтов «молодых» океанов.

Это время максимальной скорости раздвижения дна (спрединга).Одновременно ускорились процессы субдукции в пределах Тихоокеанского «огненного кольца» (Тихоокеанского геосинклинального пояса). => Сокращалась площадь Тихого океана.

В мелу завершился распад Лавразии и Гондваны.

Лавразийские континенты: Северная Америка, Евразия (без Аравии и Индостана).

Гондванские континенты: Южная Америка, Африкано-Аравийский, Антарктида, Австралия, Индостан.

Слайд 45На основании сходства позднемеловых комплексов динозавров, змей, ящериц, черепах и

млекопитающих предполагают, что дольше всего существовала сухопутная связь между Южной

Америкой и Африкой. Периодически возникали «мосты» между Южной и Северной Америкой.Слайд 46В раннем мелу завершилась невадийская фаза киммерийской складчатости.

В раннемеловую эпоху

продолжается эпиплатформенный рифтогенез в Забайкалье, Монголии, на Китайской платфоме, в

Южной Америке (бассейн р. Парана на востоке Бразилии), в Западной Африке (трог Бэнуе).В рифтовых зонах возникли внутриконтинентальные впадины, которые заполнили терригенные континентальные, нередко угленосные, осадки.

В рифтовых зонах проявлялся вулканизм и внедрялись интрузии. Излияния базальтов происходили в бассейне р. Парана (Южная Америка), на Земле Франца Иосифа.

В конце раннего мела проявилась последняя колымская фаза киммерийской складчатости.

В результате колымской фазы произошло наращивание платформенных областей за счет отмирания геосинклинального режима на севере Тихоокеанского пояса: в Кордильерах Северной Америки, в Верхояно-Чукотская области, в западная часть Сихотэ-Алиня.

Слайд 48Финальные этапы киммерийской складчатости сопровождались внедрением крупных гранитоидных интрузий. Гранитоидные массивы

возникли в Центральном Тибете, на Юго-Восточном Памире, на севере Афганистана,

на Аляске (золото).Слайд 49В конце мела началась ларамийская фаза альпийской складчатости.

На границе киммерийских

структур и Западно-Тихоокеанской геосинклинальной области возник краевой вулканический пояс.

Слайд 51Начались излияния базальтов на плато Декан (Индия), в Западной Африке

(Нигерия, Камерун) и на Мадагаскаре.

Слайд 53Полезные ископаемые

Писчий мел.

Месторождения широко представлены на территории разных стран.

Уголь.

Около 21%

мировых запасов углей. Ленский и Зырянский бассейны Сибири, месторождения запада

Северной Америки.Бокситы.

Тургайский прогиб, юг Франции, Испания, Турция, Иран.

Оолитовые железные руды.

Юго-восток Западной-Сибири.

Фосфориты.

Европейская часть России, пояс месторождений от Марокко до Сирии.

Соли.

Месторождения Туркмении, Северной Америки.

Продуктивные нефте- и газоносные горизонты.

Западная Сибирь: Нефтематеринская толща – породы баженовской свиты (верхняя юра). Выше чередование алевро-песчаных (коллектора) и глинистых (покрышки) отложений.

Запад Средней Азии, Ливия, Кувейт, Нигерия, Габон, Канада, Мексиканский залив.

Месторождения алмазов

Меловые кимберлитовые трубки Южной Африки и Индии.

Слайд 54С кислыми интрузиями связаны месторождения Тихоокеанского складчатого пояса:

1. Олово, свинец,

золото – мезозоиды северо-востока России; Северной Америки.

2. «Оловянный пояс» –

Малайзия, Таиланд, Индонезия.3. Олово, вольфрам, сурьма, ртуть – юго-восток Китая и Южная Корея.