Слайд 1Международное движение капитала

Выполнили: Бойко Л.

Кистанова А.

Слайд 2Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС)

Договор об учреждении ЕврАзЭС был подписан

10 октября 2000 г. в Астане и вступил в силу

30 мая 2001 г. после его ратификации всеми государствами-членами.

Членами Евразийского экономического сообщества с момента его образования являются пять государств - Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.

25 января 2006 г. был подписан протокол о присоединении к организации Узбекистана. В октябре 2008 г. Узбекистан приостановил участие в работе органов ЕврАзЭС.

С мая 2002 г. статус наблюдателей при ЕврAзЭС имеют Украина и Молдова, с января 2003 г. - Армения. Им также обладают Межгосударственный авиационный комитет (МАК), Евразийский банк развития (ЕАБР).

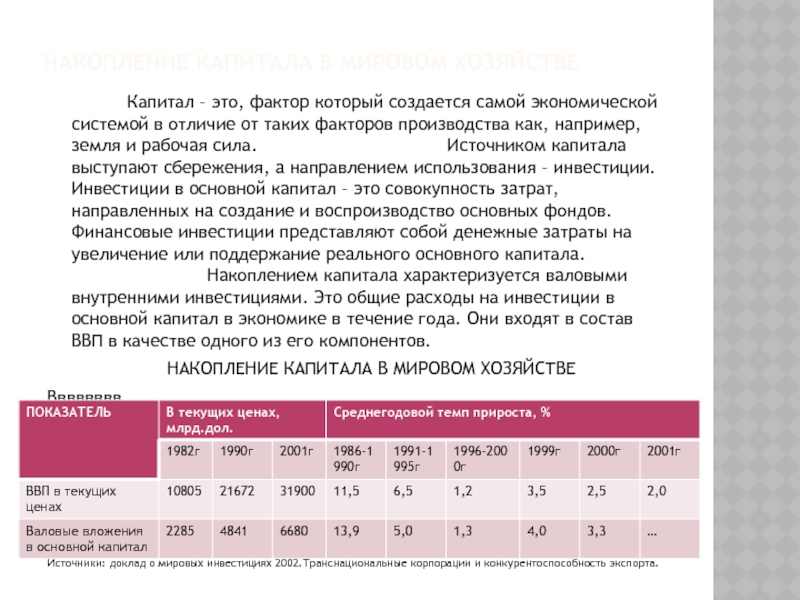

Слайд 3Накопление капитала в мировом хозяйстве

Капитал – это, фактор который создается

самой экономической системой в отличие от таких факторов производства как,

например, земля и рабочая сила. Источником капитала выступают сбережения, а направлением использования – инвестиции. Инвестиции в основной капитал – это совокупность затрат, направленных на создание и воспроизводство основных фондов. Финансовые инвестиции представляют собой денежные затраты на увеличение или поддержание реального основного капитала. Накоплением капитала характеризуется валовыми внутренними инвестициями. Это общие расходы на инвестиции в основной капитал в экономике в течение года. Они входят в состав ВВП в качестве одного из его компонентов.

НАКОПЛЕНИЕ КАПИТАЛА В МИРОВОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Вввввввв

Источники: доклад о мировых инвестициях 2002.Транснациональные корпорации и конкурентоспособность экспорта.

Слайд 4 Данная таблица показывает, что валовые инвестиции в основной капитал включают

инвестиции в машины и оборудование, а также в производственные и

социальные инфраструктуры. Для количественной характеристики также используется и норма накопление капитала, т.е. процентное отношение валовых вложений в основной капитал к ВВП. В мировом хозяйстве в среднем он составляет около 21%. Этот показатель имеет особенно важное значение для развивающихся стран, стремящихся к преодолению экономической осталости и экономическому росту. В бедных странах норма накопление капитала как минимум 20%, по мере роста ВВП она должна увеличиваться до 25%. Источником капитала служат сбережения. Сбережения – это часть дохода, исключаемая из удовлетворения текущих потребностей и сохраняемая для потребления в будущем. Чистые национальные сбережения равны валовым внутренним национальным сбережениям за вычетом стоимости потребленного капитала, потребленного в процессе производства. Этот показатель характеризует обеспеченность экономики капитальными ресурсами с точки зрения возможного расширения объемов производства, т.е. экономического роста. В развитых странах население сберегает довольно большую часть своего дохода, однако в последнее время во многих из них наблюдается снижение нормы сбережения личного располагаемого дохода.

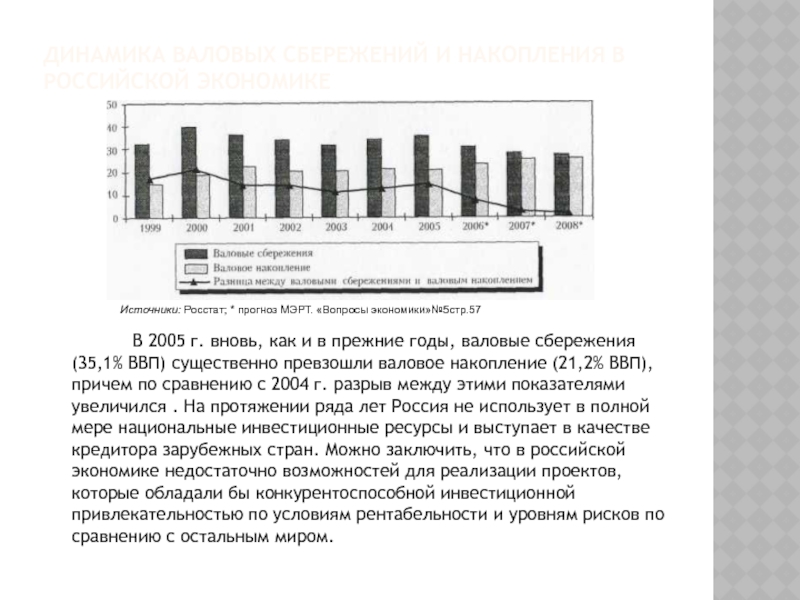

Слайд 5Динамика Валовых сбережений и накопления в российской экономике

В

2005 г. вновь, как и в прежние годы, валовые сбережения

(35,1% ВВП) существенно превзошли валовое накопление (21,2% ВВП), причем по сравнению с 2004 г. разрыв между этими показателями увеличился . На протяжении ряда лет Россия не использует в полной мере национальные инвестиционные ресурсы и выступает в качестве кредитора зарубежных стран. Можно заключить, что в российской экономике недостаточно возможностей для реализации проектов, которые обладали бы конкурентоспособной инвестиционной привлекательностью по условиям рентабельности и уровням рисков по сравнению с остальным миром.

Источники: Росстат; * прогноз МЭРТ. «Вопросы экономики»№5стр.57

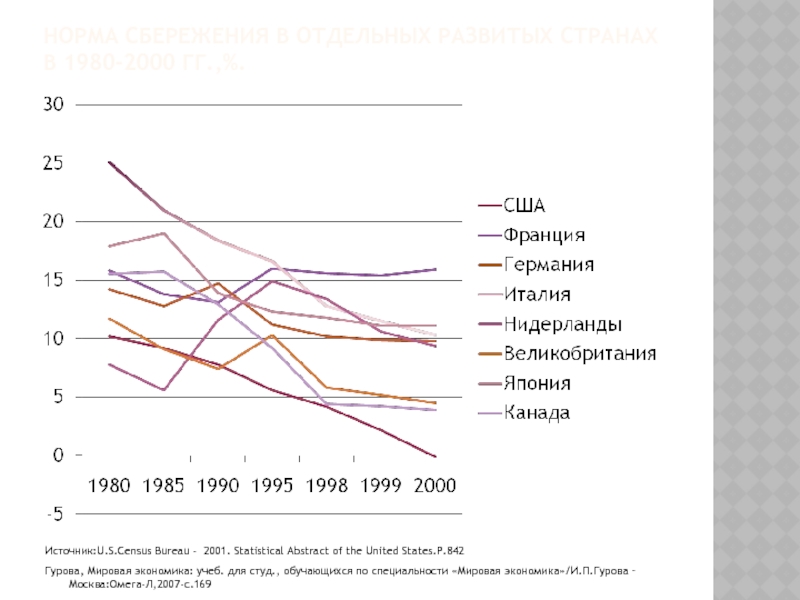

Слайд 6Норма сбережения в отдельных развитых странах в 1980-2000 гг.,%.

Источник:U.S.Census Bureau

- 2001. Statistical Abstract of the United States.P.842

Гурова, Мировая экономика:

учеб. для студ., обучающихся по специальности «Мировая экономика»/И.П.Гурова – Москва:Омега-Л,2007-с.169

Слайд 7 Норма сбережения характеризуется отношением сбережений домохозяйств к их располагаемому (чистому)

доходу. Изменения нормы сбережения отражают колебания и изменения в предпочитаемых

населения между текущим и будущим потреблением. Сбережения могут быть не только частными, но и государственными. В большинстве стан доля государства в сбережения незначительна. Однако наблюдается тенденция некоторого роста нормы государственных сбережений и сокращения нормы частных сбережений. В настоящее время мировое сообщество уделяет внимание не только количественному росту объемов производства, но и качеству экономического роста, накоплению человеческого капитала и проблемам сохранения природного капитала. Норма сбережения и инвестирования в мировом хозяйстве составляет 23-24% (2003г). Однако в группе развитых стран составляет всего 21-22%. Перемещение капитала от сберегающих институциональных единиц к институциональным единицам, использующим их, осуществляется при помощи финансовых рынков. Степень участия страны в мировых финансовых рынках измеряется такими показателями, как международное движение капитала и интегрированность в мировой рынок капитала.

Слайд 8

Сущность и формы международного движения капитала

Есть два подхода к трактовке

сущности международного движения капитала.

Для экономистов международное движение капитала — это движение одного из факторов производства, основанное на его исторически сложившемся или приобретенном сосредоточении в отдельных странах, экономическая предпосылка производства ими различных товаров и услуг более эффективно, чем в других странах. Для политэкономов — это помещение относительно избыточных преимущественно финансовых ресурсов за границей ради систематического получения более высокой прибыли в стране, где помещен капитал (наиболее последовательно это проявилось в марксистско-ленинской политэкономии советского образца, но есть и немало сопоставимых суррогатов в так называемой политэкономии развивающихся стран). При этом подходе рынок — уже не субъект, а объект, средство достижения определенных целей на национальном, региональном или международном уровнях. По характеру и формам международные капиталовложения могут быть разными. По источникам происхождения — это государственный и частный капитал. Государственный капитал в международном обиходе называют еще официальным; он представляет собой средства из госбюджета, которые уходят за рубеж или принимаются оттуда по решению либо непосредственно правительств, либо межправительственных организаций. По формам — это государственные займы, ссуды, гранты (дары), помощь, международное движение которых определяется межправительственными соглашениями. Сюда же относятся кредиты и иные средства международных организаций (например, кредиты МВФ). Но в любом случае это все-таки деньги налогоплательщиков, хотя и идущие до получателя разным путем.

Слайд 9 Частный капитал — это средства из негосударственных источников, помещаемые за

рубеж или принимаемые из-за рубежа частными лицами (юридическими или физическими).

Сюда относятся инвестиции, торговые кредиты, межбанковское кредитование; они не связаны напрямую с госбюджетом, но правительство держит их перемещения в поле зрения и может в пределах своих полномочий контролировать и регулировать их. В практике имеются весьма тонкие методы превращения государственных средств в частные инвестиции. По характеру использования международные капиталовложения могут быть предпринимательскими и ссудными. Предпринимательские капиталы прямо или косвенно вкладываются в производство и связаны с получением того или иного объема прав на получение прибыли в форме дивиденда. Чаще всего здесь выступает частный капитал. Ссудные капиталы означают предоставление средств взаймы ради получения процента. Здесь активно выступает капитал из государственных источников, но из частных источников операции также весьма значительны. По срокам международные капиталовложения делятся на среднесрочные и долгосрочные, а также краткосрочные. К первым относят вложения более чем на один год. В данную группу входят наиболее значимые капиталовложения, так как к долгосрочным относятся все вложения предпринимательского капитала в форме прямых и портфельных инвестиций (преимущественно частные), а также ссудный капитал (государственные кредиты).

Слайд 10 По целям международные капиталовложения делятся на прямые и портфельные инвестиции.

Прямые инвестиции — вложение капитала во имя получения долгосрочного интереса;

они обеспечивают его с помощью права собственности или решающих прав в управлении. В основном прямые иностранные инвестиции — частный предпринимательский капитал. Портфельные инвестиции дают не права контроля за объектом вложения, а всего лишь долгосрочное право на доход, причем даже преимущественное в смысле очередности в получении такого дохода. Это находит выражение в различных типах акций (обычных и привилегированных). Международный валютный фонд выделяет еще одну группу — «прочие инвестиции», которую в основном образуют международные займы и банковские депозиты; они могут обнаруживаться попеременно то в портфельных, то в прямых инвестициях. Международные валютные, фондовые и кредитные рынки отражают в первую очередь состояние экономики ведущих стран мира и реагируют на изменения у них экономической конъюнктуры. Но вместе с тем развитие международных кредитных отношений обладает известной автономностью, проявляющейся в свойственных лишь данной сфере закономерностях и особенностях. Нельзя недооценивать и обратного влияния состояния международных валютных и кредитных рынков на экономическое развитие стран. Кризисы, которые разражаются на этих рынках время от времени, болезненно сказываются на мировом производстве и торговле.

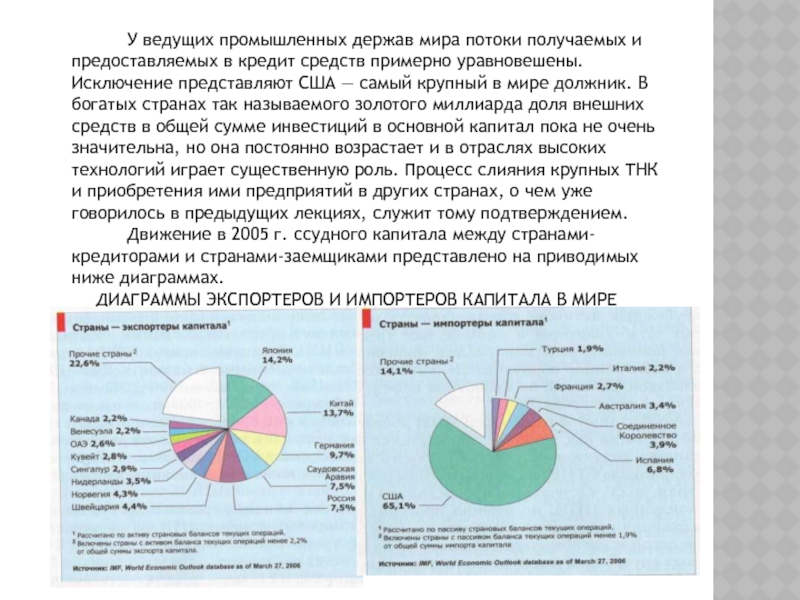

Слайд 11 У ведущих промышленных держав мира потоки получаемых и предоставляемых в

кредит средств примерно уравновешены. Исключение представляют США — самый крупный

в мире должник. В богатых странах так называемого золотого миллиарда доля внешних средств в общей сумме инвестиций в основной капитал пока не очень значительна, но она постоянно возрастает и в отраслях высоких технологий играет существенную роль. Процесс слияния крупных ТНК и приобретения ими предприятий в других странах, о чем уже говорилось в предыдущих лекциях, служит тому подтверждением.

Движение в 2005 г. ссудного капитала между странами-кредиторами и странами-заемщиками представлено на приводимых ниже диаграммах.

ДИАГРАММЫ ЭКСПОРТЕРОВ И ИМПОРТЕРОВ КАПИТАЛА В МИРЕ

Слайд 12 Диаграммы составлены на основе суммирования страновых активов и пассивов платежных

балансов по текущим операциям. Активы означают отток по различным каналам

денежных средств из страны, а пассивы — их приток. Основным заемщиком в мире выступают США, на долю которых приходилось в 2004-2005 гг. 65-70% глобального вывоза капиталов, а главными странами-донорами являлись Япония, Китай, Германия, Саудовская Аравия, Россия, на которые приходилось две трети мирового чистого экспорта капиталов. В процессе экономической глобализации особая роль принадлежит прямым иностранным инвестициям (ПИИ). Ежегодный приток ПИИ в страны мира возрастал беспрецедентными темпами: в 1986—1990 гг. — 22,8%, в 1991-1995 гг. - 21,2, в 1996-2000 гг. - 39,7%. В последующий период — 2001-2004 гг. — произошел спад в динамике ПИИ, и она приобрела даже отрицательный характер. Объясняется это экономической рецессией в США, вялой конъюнктурой в ЕС, трудностями в ведущих индустриальных странах, вызванными сильным удорожанием топлива.

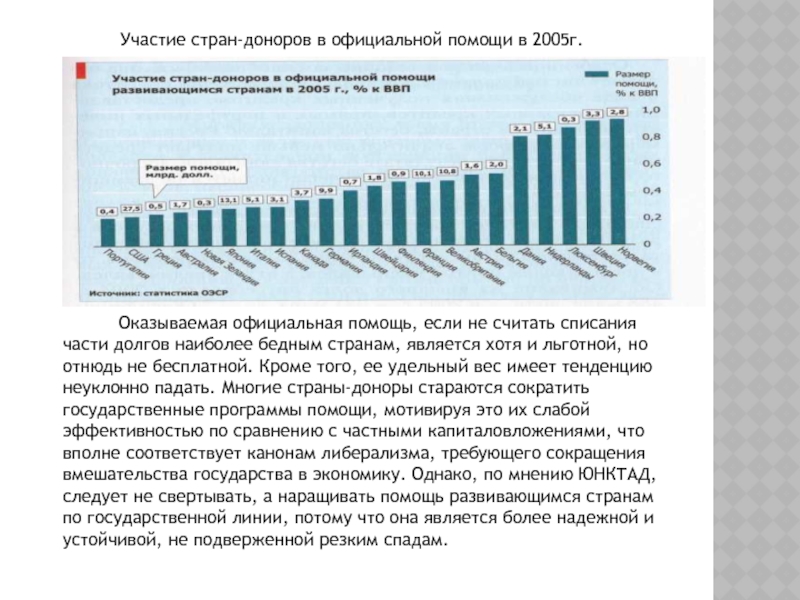

Развитый мир концентрировал в 2002-2004 гг. около двух третей мирового притока ПИИ, развивающиеся страны — менее трети. В 2003 г. первые получили 442 млрд. долл. ПИИ, тогда как вторые — 166 млрд. долл., в 2004 г. — соответственно 380 и 233 млрд. долл. Собственно, три главных мировых центра экономической мощи — США, ЕС и Япония — впитали львиную долю всех ПИИ. Статистика Мирового банка приводит объемы так называемой официальной помощи на цели развития (Official development assistance — ODA), которая включает льготное кредитование развивающихся стран правительствами и официальными агентствами, а также международными организациями. О том, какую помощь оказали в 2005 г. 22 члена ОЭСР свидетельствует следующая диаграмма:

Слайд 13Участие стран-доноров в официальной помощи в 2005г.

Оказываемая официальная помощь,

если не считать списания части долгов наиболее бедным странам, является

хотя и льготной, но отнюдь не бесплатной. Кроме того, ее удельный вес имеет тенденцию неуклонно падать. Многие страны-доноры стараются сократить государственные программы помощи, мотивируя это их слабой эффективностью по сравнению с частными капиталовложениями, что вполне соответствует канонам либерализма, требующего сокращения вмешательства государства в экономику. Однако, по мнению ЮНКТАД, следует не свертывать, а наращивать помощь развивающимся странам по государственной линии, потому что она является более надежной и устойчивой, не подверженной резким спадам.

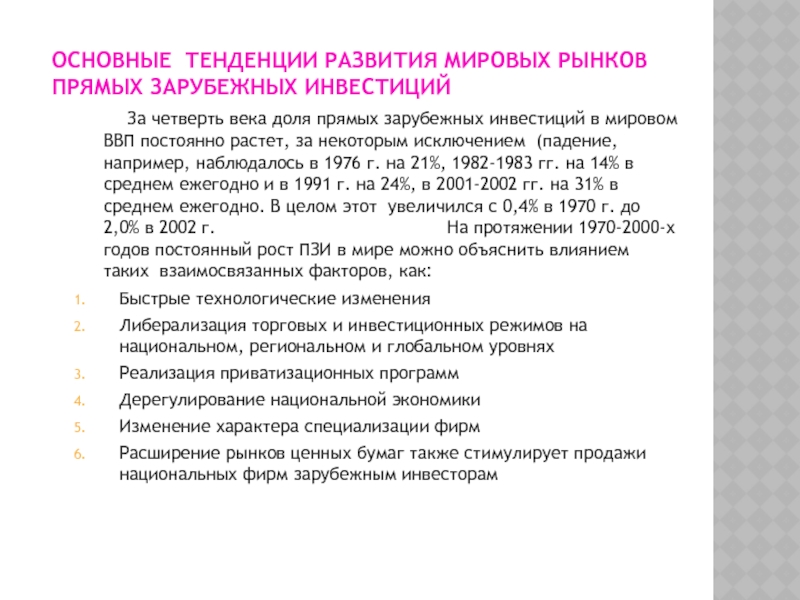

Слайд 14основные тенденции развития мировых рынков прямых зарубежных инвестиций

За четверть века

доля прямых зарубежных инвестиций в мировом ВВП постоянно растет, за

некоторым исключением (падение, например, наблюдалось в 1976 г. на 21%, 1982-1983 гг. на 14% в среднем ежегодно и в 1991 г. на 24%, в 2001-2002 гг. на 31% в среднем ежегодно. В целом этот увеличился с 0,4% в 1970 г. до 2,0% в 2002 г. На протяжении 1970-2000-х годов постоянный рост ПЗИ в мире можно объяснить влиянием таких взаимосвязанных факторов, как:

Быстрые технологические изменения

Либерализация торговых и инвестиционных режимов на национальном, региональном и глобальном уровнях

Реализация приватизационных программ

Дерегулирование национальной экономики

Изменение характера специализации фирм

Расширение рынков ценных бумаг также стимулирует продажи национальных фирм зарубежным инвесторам

Слайд 15Импорт и экспорт текущих прямых зарубежных инвестиций в мире в

2001-2002 гг. по группам стран и регионам, млрд.дол.

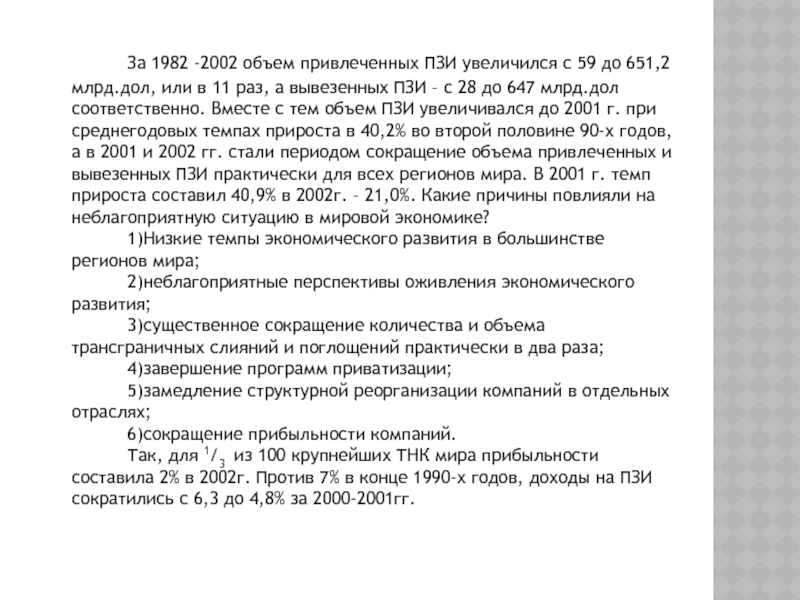

Слайд 16 За 1982 -2002 объем привлеченных ПЗИ увеличился с 59 до

651,2 млрд.дол, или в 11 раз, а вывезенных ПЗИ –

с 28 до 647 млрд.дол соответственно. Вместе с тем объем ПЗИ увеличивался до 2001 г. при среднегодовых темпах прироста в 40,2% во второй половине 90-х годов, а в 2001 и 2002 гг. стали периодом сокращение объема привлеченных и вывезенных ПЗИ практически для всех регионов мира. В 2001 г. темп прироста составил 40,9% в 2002г. – 21,0%. Какие причины повлияли на неблагоприятную ситуацию в мировой экономике?

1)Низкие темпы экономического развития в большинстве регионов мира;

2)неблагоприятные перспективы оживления экономического развития;

3)существенное сокращение количества и объема трансграничных слияний и поглощений практически в два раза;

4)завершение программ приватизации;

5)замедление структурной реорганизации компаний в отдельных отраслях;

6)сокращение прибыльности компаний.

Так, для 1/3 из 100 крупнейших ТНК мира прибыльности составила 2% в 2002г. Против 7% в конце 1990-х годов, доходы на ПЗИ сократились с 6,3 до 4,8% за 2000-2001гг.

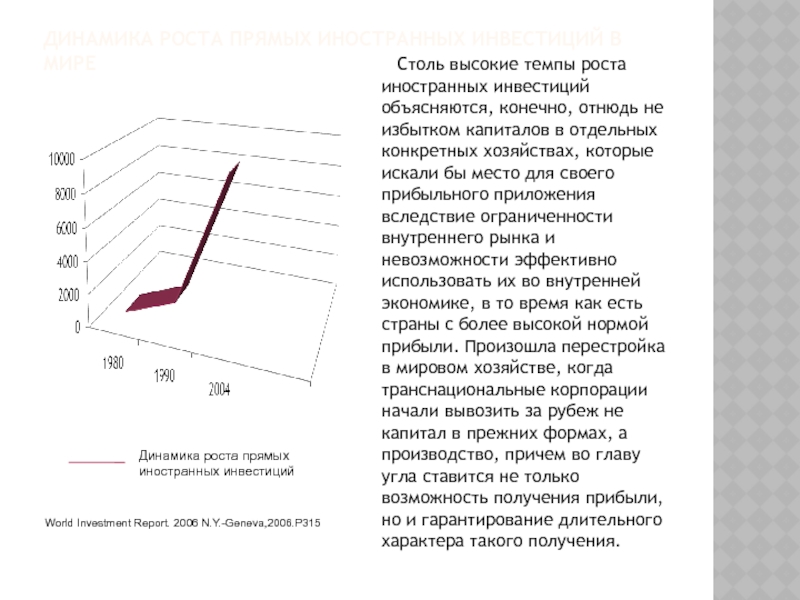

Слайд 17Динамика роста прямых иностранных инвестиций в мире

Столь высокие темпы роста

иностранных инвестиций объясняются, конечно, отнюдь не избытком капиталов в отдельных

конкретных хозяйствах, которые искали бы место для своего прибыльного приложения вследствие ограниченности внутреннего рынка и невозможности эффективно использовать их во внутренней экономике, в то время как есть страны с более высокой нормой прибыли. Произошла перестройка в мировом хозяйстве, когда транснациональные корпорации начали вывозить за рубеж не капитал в прежних формах, а производство, причем во главу угла ставится не только возможность получения прибыли, но и гарантирование длительного характера такого получения.

Динамика роста прямых иностранных инвестиций

World Investment Report. 2006 N.Y.-Geneva,2006.P315

Слайд 18Потоки ПИИ по регионам и отельным странам мира (млрд.дол.)

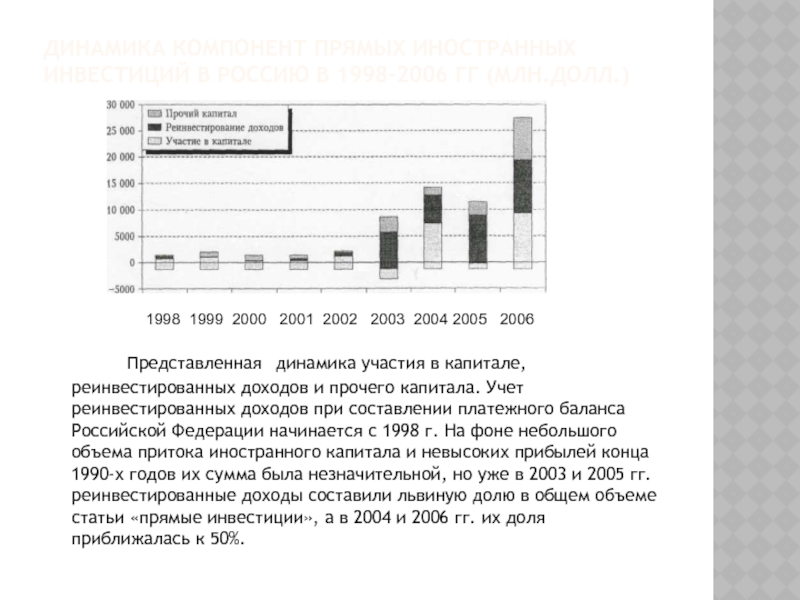

Слайд 19Динамика компонент прямых иностранных инвестиций в россию в 1998-2006 гг

(млн.долл.)

Представленная динамика участия в капитале, реинвестированных доходов и прочего капитала.

Учет реинвестированных доходов при составлении платежного баланса Российской Федерации начинается с 1998 г. На фоне небольшого объема притока иностранного капитала и невысоких прибылей конца 1990-х годов их сумма была незначительной, но уже в 2003 и 2005 гг. реинвестированные доходы составили львиную долю в общем объеме статьи «прямые инвестиции», а в 2004 и 2006 гг. их доля приближалась к 50%.

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Слайд 20Динамика привлечения прямых иностранных инвестиций развивающимися странами и странами с

переходной экономикой, 1992-2005г.

Источники: FDI from Developing and Transition Economies:

Implications for Development //World Investment Report/UNCTAD.2006; расчеты А.Новой

«Вопросы экономики» №11Инвестиционные ресурсы экономики А.НОВОЙ Прямые инвестиции: Непрямой путь в экономику

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

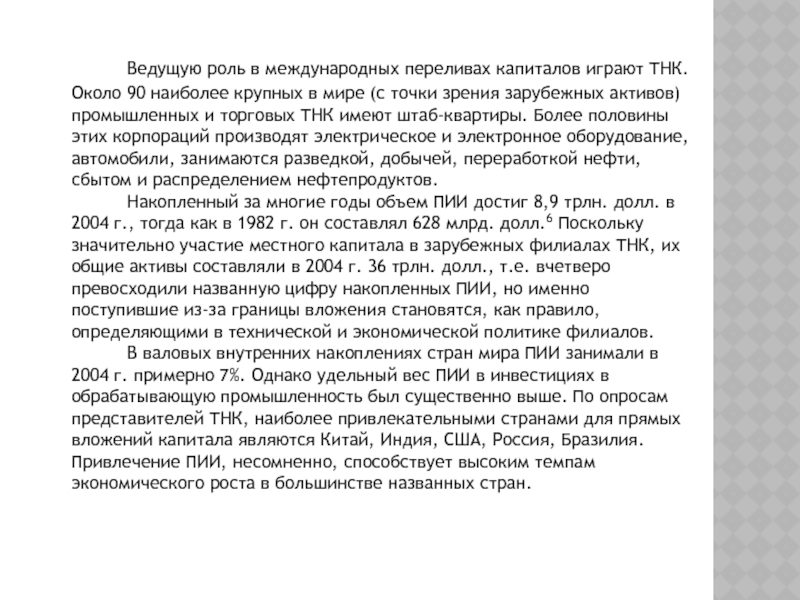

Слайд 21 Ведущую роль в международных переливах капиталов играют ТНК. Около 90

наиболее крупных в мире (с точки зрения зарубежных активов) промышленных

и торговых ТНК имеют штаб-квартиры. Более половины этих корпораций производят электрическое и электронное оборудование, автомобили, занимаются разведкой, добычей, переработкой нефти, сбытом и распределением нефтепродуктов.

Накопленный за многие годы объем ПИИ достиг 8,9 трлн. долл. в 2004 г., тогда как в 1982 г. он составлял 628 млрд. долл.6 Поскольку значительно участие местного капитала в зарубежных филиалах ТНК, их общие активы составляли в 2004 г. 36 трлн. долл., т.е. вчетверо превосходили названную цифру накопленных ПИИ, но именно поступившие из-за границы вложения становятся, как правило, определяющими в технической и экономической политике филиалов.

В валовых внутренних накоплениях стран мира ПИИ занимали в 2004 г. примерно 7%. Однако удельный вес ПИИ в инвестициях в обрабатывающую промышленность был существенно выше. По опросам представителей ТНК, наиболее привлекательными странами для прямых вложений капитала являются Китай, Индия, США, Россия, Бразилия. Привлечение ПИИ, несомненно, способствует высоким темпам экономического роста в большинстве названных стран.

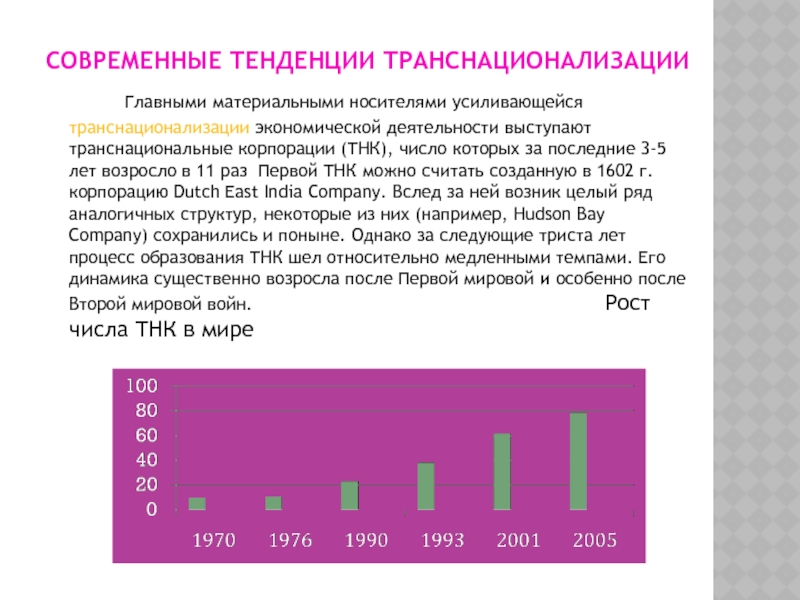

Слайд 22Современные тенденции транснационализации

Главными материальными носителями усиливающейся транснационализации экономической деятельности выступают

транснациональные корпорации (ТНК), число которых за последние 3-5 лет возросло

в 11 раз Первой ТНК можно считать созданную в 1602 г. корпорацию Dutch East India Company. Вслед за ней возник целый ряд аналогичных структур, некоторые из них (например, Hudson Bay Company) сохранились и поныне. Однако за следующие триста лет процесс образования ТНК шел относительно медленными темпами. Его динамика существенно возросла после Первой мировой и особенно после Второй мировой войн. Рост числа ТНК в мире

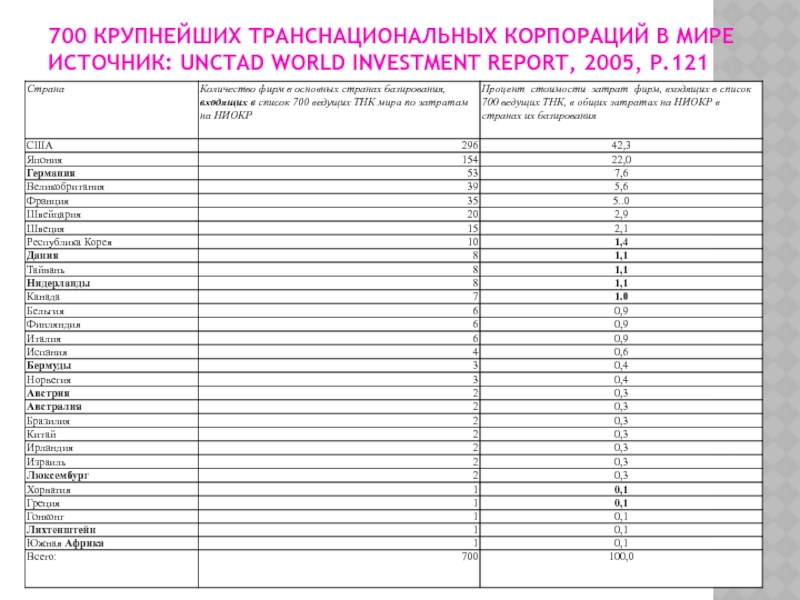

Слайд 23700 крупнейших транснациональных корпораций в мире

Источник: UNCTAD World Investment Report,

2005, p.121

Слайд 24Расположение транснациональных корпораций в мире

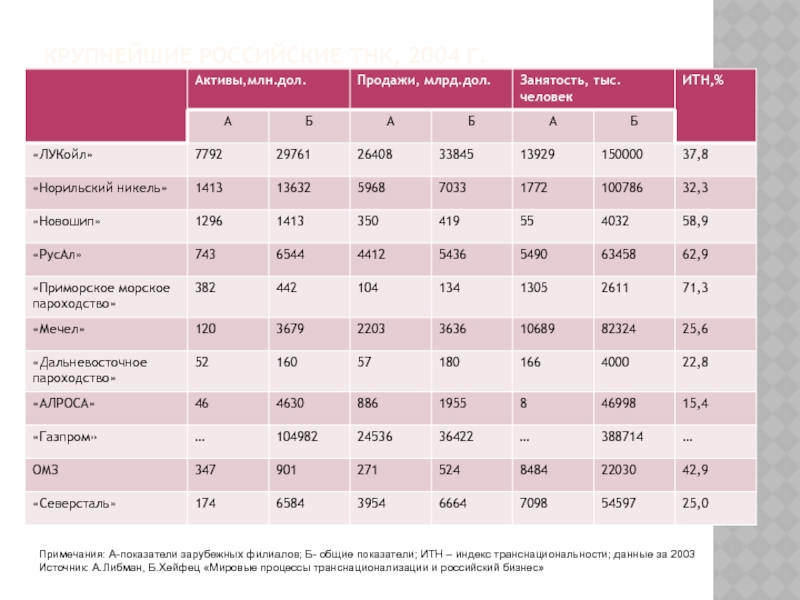

Слайд 25Крупнейшие российские тнк, 2004 г.

Примечания: А-показатели зарубежных филиалов; Б- общие

показатели; ИТН – индекс транснациональности; данные за 2003 Источник: А.Либман,

Б.Хейфец «Мировые процессы транснационализации и российский бизнес»

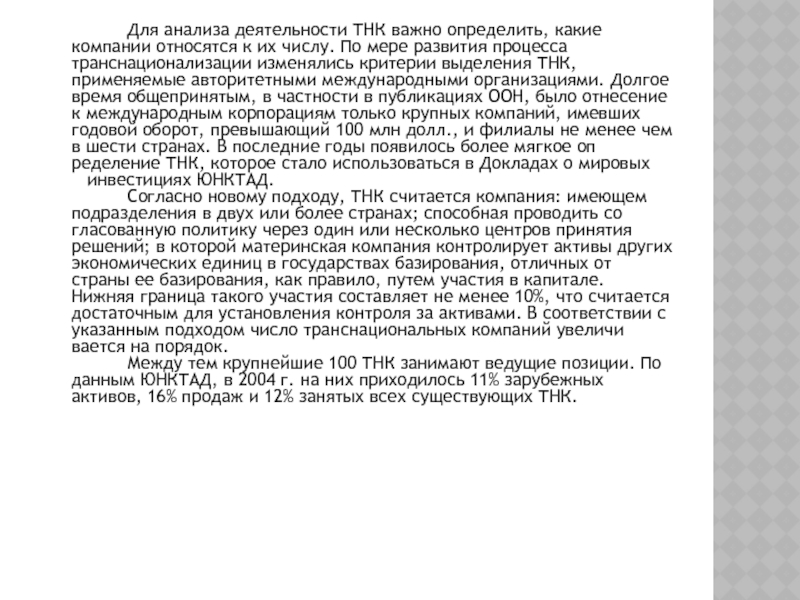

Слайд 26 Для анализа деятельности ТНК важно определить, какие компании относятся к

их числу. По мере развития процесса транснационализации изменялись критерии выделения

ТНК, применяемые авторитетными международными организациями. Долгое время общепринятым, в частности в публикациях ООН, было отнесение к международным корпорациям только крупных компаний, имевших годовой оборот, превышающий 100 млн долл., и филиалы не менее чем в шести странах. В последние годы появилось более мягкое определение ТНК, которое стало использоваться в Докладах о мировых

инвестициях ЮНКТАД.

Согласно новому подходу, ТНК считается компания: имеющем подразделения в двух или более странах; способная проводить согласованную политику через один или несколько центров принятия решений; в которой материнская компания контролирует активы других экономических единиц в государствах базирования, отличных от страны ее базирования, как правило, путем участия в капитале. Нижняя граница такого участия составляет не менее 10%, что считается достаточным для установления контроля за активами. В соответствии с указанным подходом число транснациональных компаний увеличивается на порядок.

Между тем крупнейшие 100 ТНК занимают ведущие позиции. По данным ЮНКТАД, в 2004 г. на них приходилось 11% зарубежных активов, 16% продаж и 12% занятых всех существующих ТНК.

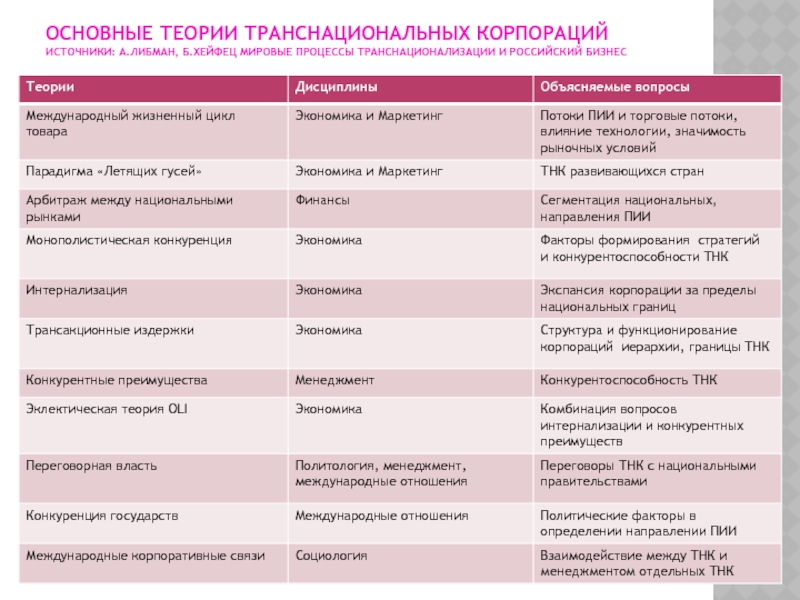

Слайд 27Основные теории транснациональных корпораций

Источники: А.Либман, Б.Хейфец Мировые процессы транснационализации и российский бизнес

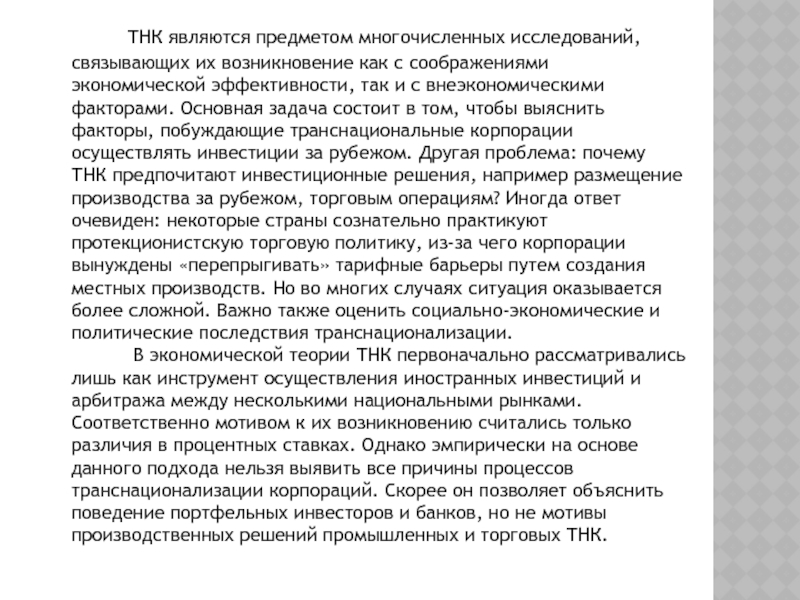

Слайд 28 ТНК являются предметом многочисленных исследований, связывающих их возникновение как с

соображениями экономической эффективности, так и с внеэкономическими факторами. Основная задача

состоит в том, чтобы выяснить факторы, побуждающие транснациональные корпорации осуществлять инвестиции за рубежом. Другая проблема: почему ТНК предпочитают инвестиционные решения, например размещение производства за рубежом, торговым операциям? Иногда ответ очевиден: некоторые страны сознательно практикуют протекционистскую торговую политику, из-за чего корпорации вынуждены «перепрыгивать» тарифные барьеры путем создания местных производств. Но во многих случаях ситуация оказывается более сложной. Важно также оценить социально-экономические и политические последствия транснационализации.

В экономической теории ТНК первоначально рассматривались лишь как инструмент осуществления иностранных инвестиций и арбитража между несколькими национальными рынками. Соответственно мотивом к их возникновению считались только различия в процентных ставках. Однако эмпирически на основе данного подхода нельзя выявить все причины процессов транснационализации корпораций. Скорее он позволяет объяснить поведение портфельных инвесторов и банков, но не мотивы производственных решений промышленных и торговых ТНК.

Слайд 29СиП и ее участники

Международная централизация капитала остается важным инструментом

увеличения производственного, финансового и научно-технического потенциала компаний, способствует ускоренному проникновению

на иностранные рынки, быстрому росту размера рыночной ниши и диверсификации производственной деятельности.

Нарастание притока прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в некоторые развитые и развивающиеся страны было связано в первую очередь с активизацией трансграничных слияний и приобретений (Cross-Border Mergers and Acquisitions). В 2005 г. стоимость трансграничных слияний и приобретений (СиП) возросла на 88% и достигла 716 млрд. долл., а число сделок увеличилось на 20% - до 6134. Эти цифры близки к значениям, наблюдавшимся в период бума трансграничных СиП в 1999-2001 гг.

Текущая волна активности СиП, отчасти вызванная выздоровлением фондовых рынков, включает и крупные трансакции, так называемые мегасделки.

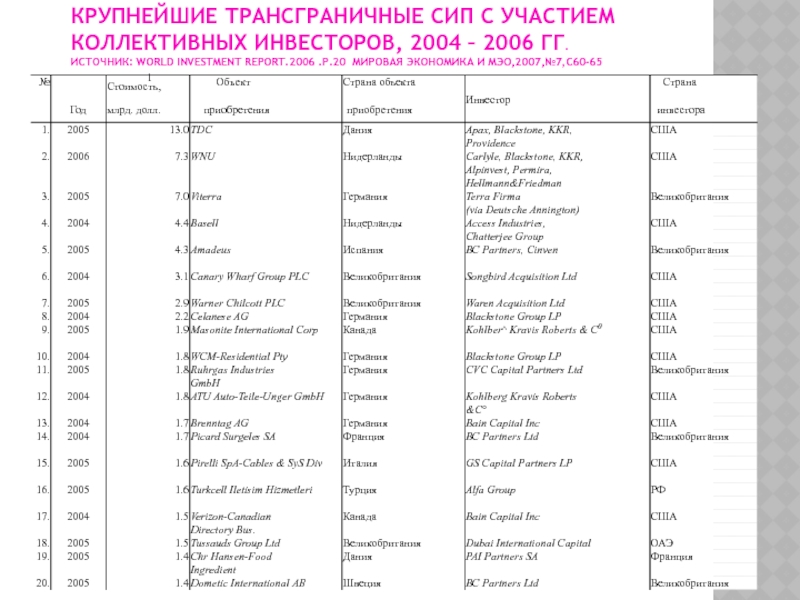

Слайд 30Крупнейшие трансграничные СиП с участием коллективных инвесторов, 2004 – 2006

гг.

Источник: World Investment Report.2006 .P.20 Мировая экономика и мэо,2007,№7,с60-65

Слайд 31 Новая характерная черта нынешнего бума трансграничных СиП - расширение

круга участников. Традиционно значительные трансграничные инвестиции осуществляли промышленные предприятия. Теперь

заметно улучшают свои позиции коллективные инвесторы - разнообразные финансовые инвестиционные фонды (financial Investment Funds), в первую очередь хеджевые фонды и частные фонды акций.

Хеджевые фонды (Hedge Funds) представляют собой неафишируемые взаимные фонды закрытого типа, где инвесторами являются институты и состоятельные физические лица. По сути, хеджевые фонды - незарегистрированные частные инвестиционные товарищества, объединяющие средства, или пулы активов, которые можно инвестировать на различных рынках, используя разнообразные стратегии и инструментарий (включая ценные бумаги, деривативы, объекты недвижимости и др.).

Частные фонды акций (Private Equity Funds) -это фирмы, оказывающие финансовые услуги, или финансовые институты, покупающие долевые ценные бумаги компаний в стране базирования и за рубежом. Основная часть средств, которыми они располагают, поступает от институциональных инвесторов других видов (банков, пенсионных фондов и страховых компаний), а также от торговых корпораций, частных фондов и индивидуальных инвесторов.

Слайд 32 Частные фонды акций проявились как перспективная форма инвестиций. В 2005

г. их вложения достигли 261 млрд. долл., более половины из

которых, составили ПИИ. (Предполагается, что все эти средства использованы при трансграничных СиП и статистически учитываются как ПИИ.) Частные фонды акций базируются преимущественно в США и Великобритании, где сконцентрированы 85% всех аккумулированных ими средств. Основная их часть остается на внутренних рынках. В 2005 г. лишь 10% всех вложений частных фондов акций были размещены вне Европы и Северной Америки. Но в последнее время они активно расширяют географию своей деятельности, наращивая активы в других странах и регионах мира.

Сходная тенденция характерна и для хеджевых фондов, которые постепенно становятся конкурентами частных фондов акций и ТНК. Они также начали участвовать в поглощениях, вложив в 2005г. в эти операции 1.2 млрд. долл.

Одно из основных различий между фондами коллективных инвестиций и традиционными прямыми инвесторами - ТНК состоит в длительности инвестиционного горизонта. Хеджевые фонды обычно открывают очень короткие позиции, тогда как сроки инвестиций частных фондов акций чаще всего более продолжительны - в среднем 5-6 лет. У ТНК инвестиционный горизонт вложений, как правило, еще шире, поскольку они вовлечены как в производство товаров и услуг, так и в их последующее продвижение в стране инвестирования и на мировом рынке. Вместе с тем можно наблюдать тенденцию к увеличению краткосрочных инвестиций ТНК

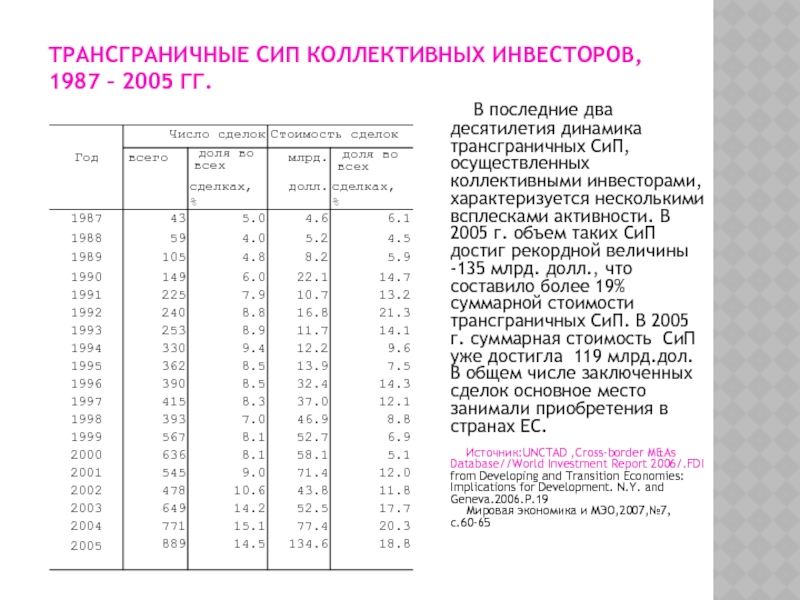

Слайд 33Трансграничные СиП коллективных инвесторов,

1987 – 2005 гг.

В последние

два десятилетия динамика трансграничных СиП, осуществленных коллективными инвесторами, характеризуется несколькими

всплесками активности. В 2005 г. объем таких СиП достиг рекордной величины -135 млрд. долл., что составило более 19% суммарной стоимости трансграничных СиП. В 2005 г. суммарная стоимость СиП уже достигла 119 млрд.дол. В общем числе заключенных сделок основное место занимали приобретения в странах ЕС.

Источник:UNCTAD ,Cross-border M&As Database//World Investment Report 2006/.FDI from Developing and Transition Economies: Implications for Development. N.Y. and Geneva.2006.P.19

Мировая экономика и МЭО,2007,№7,с.60-65

Слайд 34Отраслевая принадлежность корпоративных затрат на НИОКР в мире.

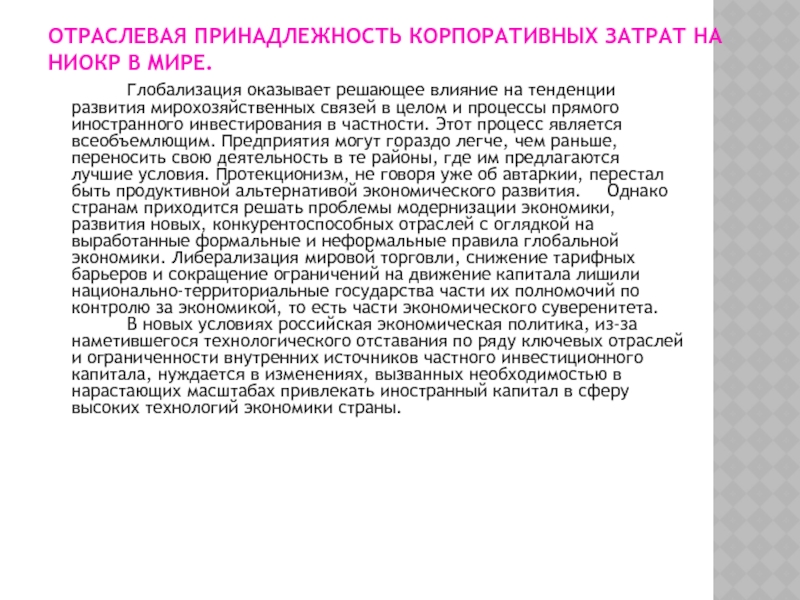

Глобализация оказывает решающее

влияние на тенденции развития мирохозяйственных связей в целом и процессы

прямого иностранного инвестирования в частности. Этот процесс является всеобъемлющим. Предприятия могут гораздо легче, чем раньше, переносить свою деятельность в те районы, где им предлагаются лучшие условия. Протекционизм, не говоря уже об автаркии, перестал быть продуктивной альтернативой экономического развития. Однако странам приходится решать проблемы модернизации экономики, развития новых, конкурентоспособных отраслей с оглядкой на выработанные формальные и неформальные правила глобальной экономики. Либерализация мировой торговли, снижение тарифных барьеров и сокращение ограничений на движение капитала лишили национально-территориальные государства части их полномочий по контролю за экономикой, то есть части экономического суверенитета.

В новых условиях российская экономическая политика, из-за наметившегося технологического отставания по ряду ключевых отраслей и ограниченности внутренних источников частного инвестиционного капитала, нуждается в изменениях, вызванных необходимостью в нарастающих масштабах привлекать иностранный капитал в сферу высоких технологий экономики страны.

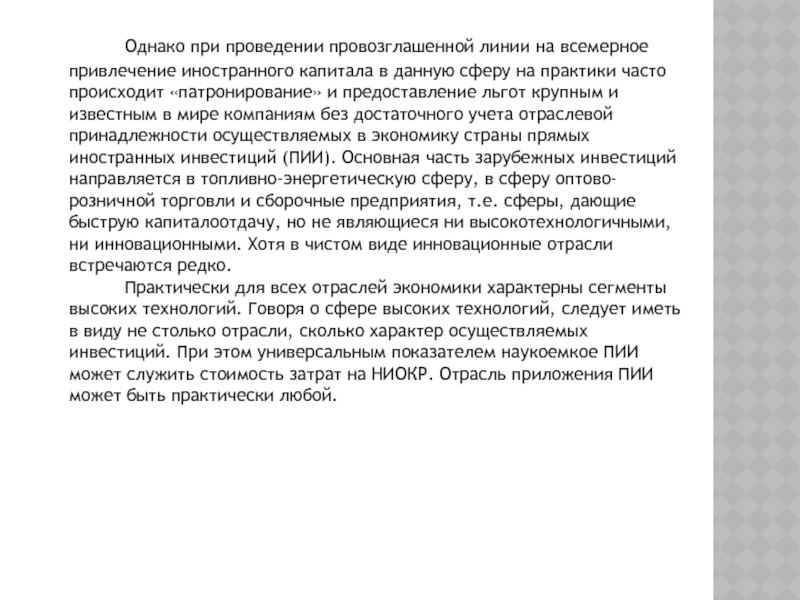

Слайд 35 Однако при проведении провозглашенной линии на всемерное привлечение иностранного капитала

в данную сферу на практики часто происходит «патронирование» и предоставление

льгот крупным и известным в мире компаниям без достаточного учета отраслевой принадлежности осуществляемых в экономику страны прямых иностранных инвестиций (ПИИ). Основная часть зарубежных инвестиций направляется в топливно-энергетическую сферу, в сферу оптово-розничной торговли и сборочные предприятия, т.е. сферы, дающие быструю капиталоотдачу, но не являющиеся ни высокотехнологичными, ни инновационными. Хотя в чистом виде инновационные отрасли встречаются редко.

Практически для всех отраслей экономики характерны сегменты высоких технологий. Говоря о сфере высоких технологий, следует иметь в виду не столько отрасли, сколько характер осуществляемых инвестиций. При этом универсальным показателем наукоемкое ПИИ может служить стоимость затрат на НИОКР. Отрасль приложения ПИИ может быть практически любой.

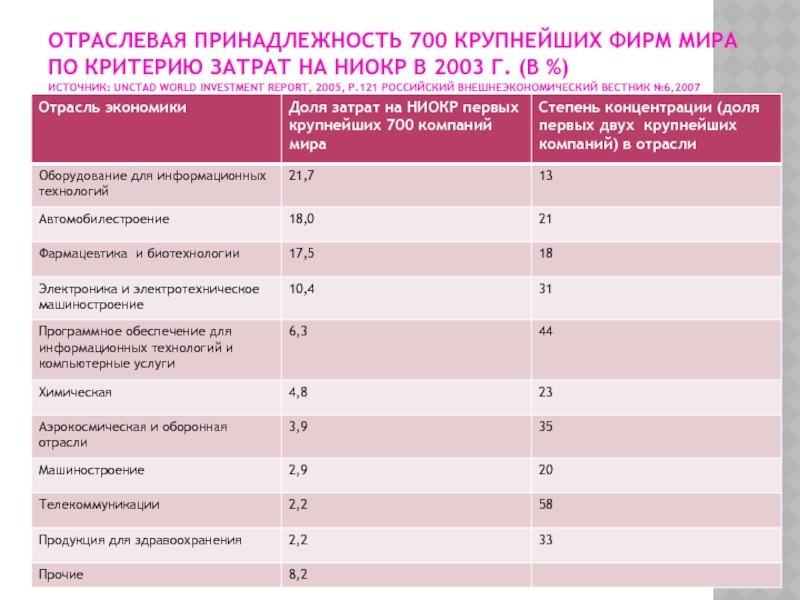

Слайд 36Отраслевая принадлежность 700 крупнейших фирм мира по критерию затрат на

НИОКР в 2003 г. (в %)

Источник: UNCTAD World Investment

Report, 2005, p.121 Российский внешнеэкономический вестник №6,2007

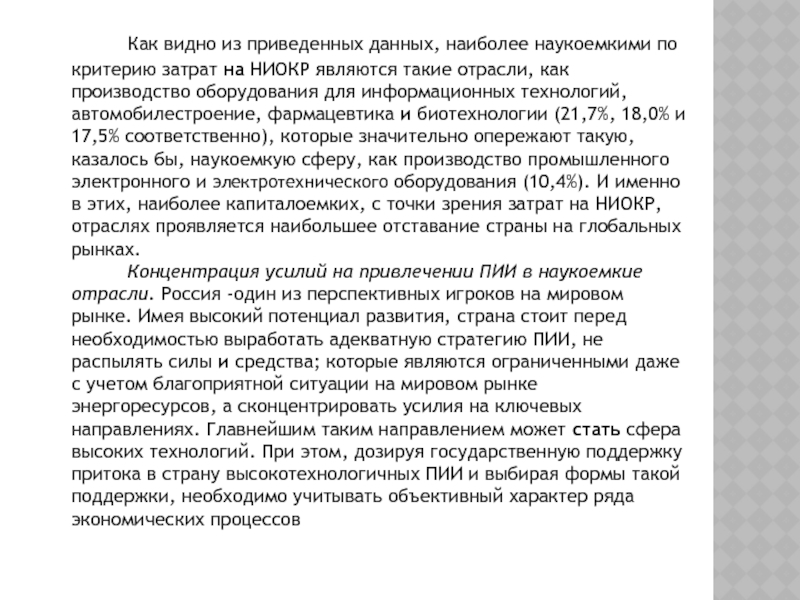

Слайд 37 Как видно из приведенных данных, наиболее наукоемкими по критерию затрат

на НИОКР являются такие отрасли, как производство оборудования для информационных

технологий, автомобилестроение, фармацевтика и биотехнологии (21,7%, 18,0% и 17,5% соответственно), которые значительно опережают такую, казалось бы, наукоемкую сферу, как производство промышленного электронного и электротехнического оборудования (10,4%). И именно в этих, наиболее капиталоемких, с точки зрения затрат на НИОКР, отраслях проявляется наибольшее отставание страны на глобальных рынках.

Концентрация усилий на привлечении ПИИ в наукоемкие отрасли. Россия -один из перспективных игроков на мировом рынке. Имея высокий потенциал развития, страна стоит перед необходимостью выработать адекватную стратегию ПИИ, не распылять силы и средства; которые являются ограниченными даже с учетом благоприятной ситуации на мировом рынке энергоресурсов, а сконцентрировать усилия на ключевых направлениях. Главнейшим таким направлением может стать сфера высоких технологий. При этом, дозируя государственную поддержку притока в страну высокотехнологичных ПИИ и выбирая формы такой поддержки, необходимо учитывать объективный характер ряда экономических процессов

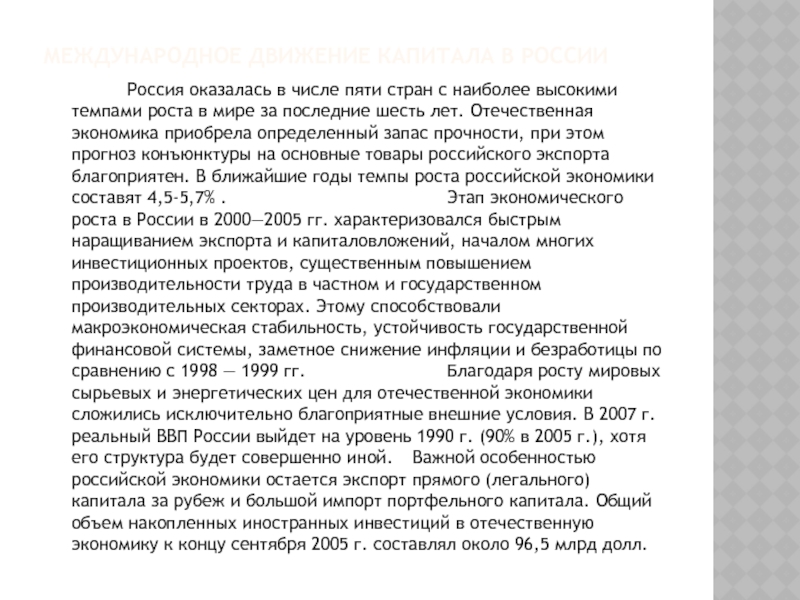

Слайд 38Международное движение капитала в россии

Россия оказалась в числе пяти стран

с наиболее высокими темпами роста в мире за последние шесть

лет. Отечественная экономика приобрела определенный запас прочности, при этом прогноз конъюнктуры на основные товары российского экспорта благоприятен. В ближайшие годы темпы роста российской экономики составят 4,5-5,7% . Этап экономического роста в России в 2000—2005 гг. характеризовался быстрым наращиванием экспорта и капиталовложений, началом многих инвестиционных проектов, существенным повышением производительности труда в частном и государственном производительных секторах. Этому способствовали макроэкономическая стабильность, устойчивость государственной финансовой системы, заметное снижение инфляции и безработицы по сравнению с 1998 — 1999 гг. Благодаря росту мировых сырьевых и энергетических цен для отечественной экономики сложились исключительно благоприятные внешние условия. В 2007 г. реальный ВВП России выйдет на уровень 1990 г. (90% в 2005 г.), хотя его структура будет совершенно иной. Важной особенностью российской экономики остается экспорт прямого (легального) капитала за рубеж и большой импорт портфельного капитала. Общий объем накопленных иностранных инвестиций в отечественную экономику к концу сентября 2005 г. составлял около 96,5 млрд долл.

Слайд 39Темпы роста ВВп (в %)

Источник: «Вопросы экономики» №5,Инвестиционный климат в

России, Экспертный институт

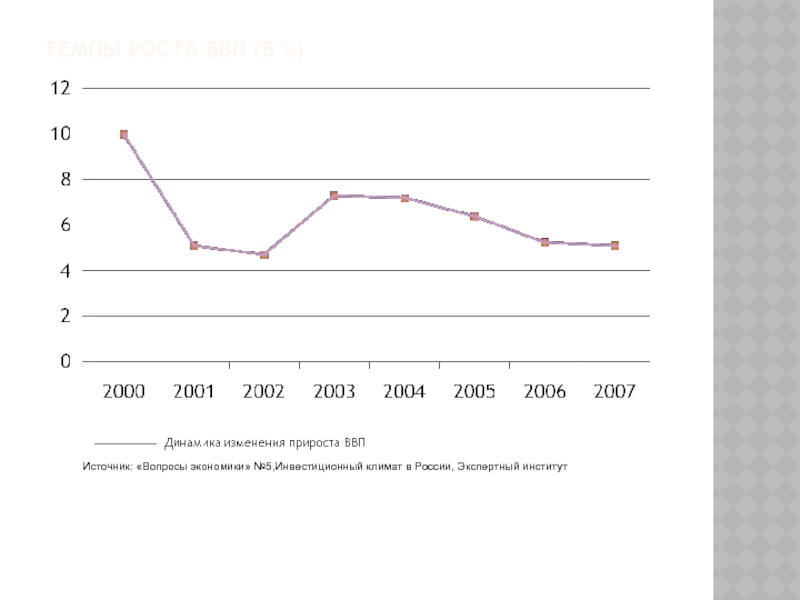

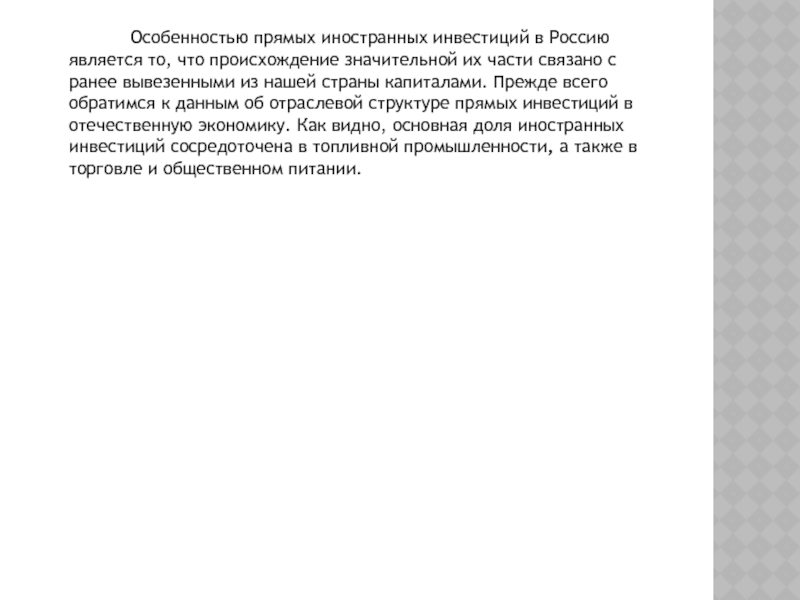

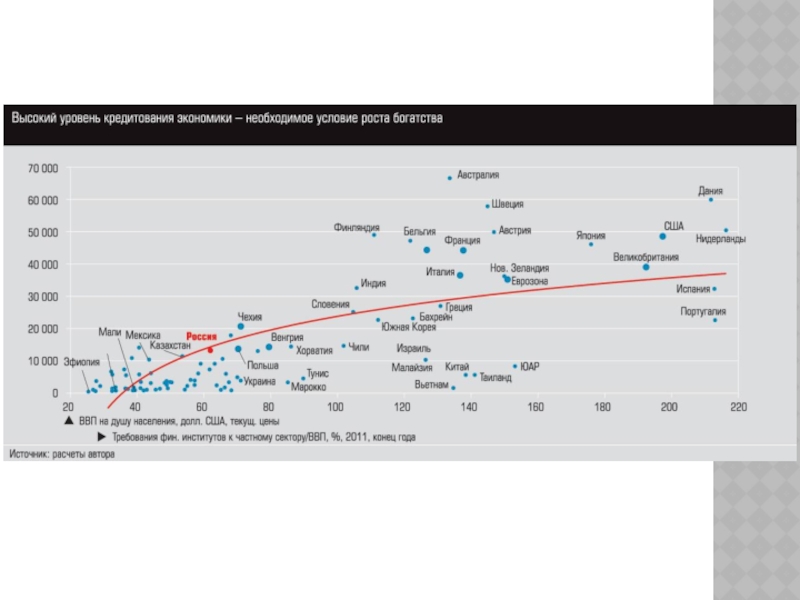

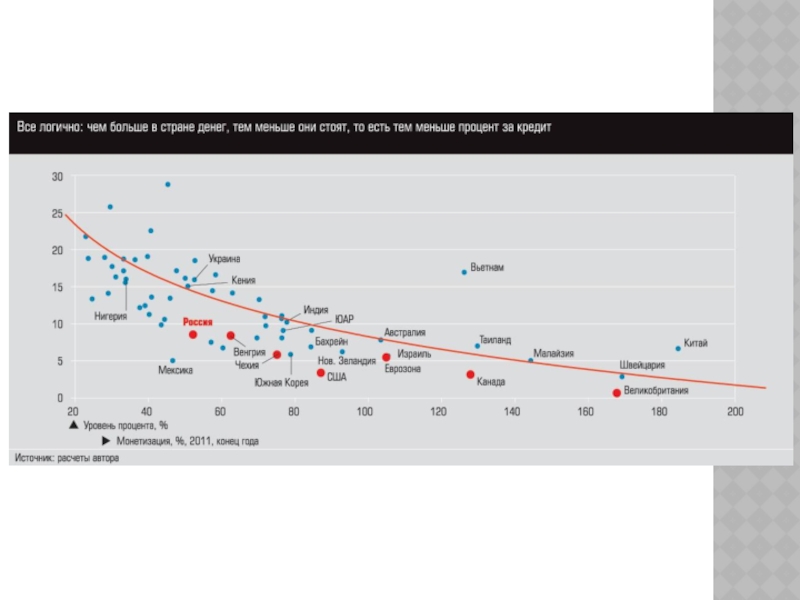

Слайд 40 Мировой подъем в начале XXI в. сопровождался поддержанием процентных ставок

на международных финансовых рынках на низком уровне. Это обеспечило относительную

дешевизну и доступность заемного капитала и повысило инвестиционную привлекательность операций в российской экономике для зарубежных инвесторов. Однако инвестиционный спрос за два последних года практически не изменился, при этом основные объемы инвестиций направляются в экспортно-сырьевые отрасли, строительство жилья и инфраструктуру. Отраслевая структура вложений иностранного капитала в российскую экономику в 2004 г. (в %)

Источник: Российский ежегодник 2005. Табл.21.17 А.Новой «Прямые инвестиции и непрямой путь в экономику»

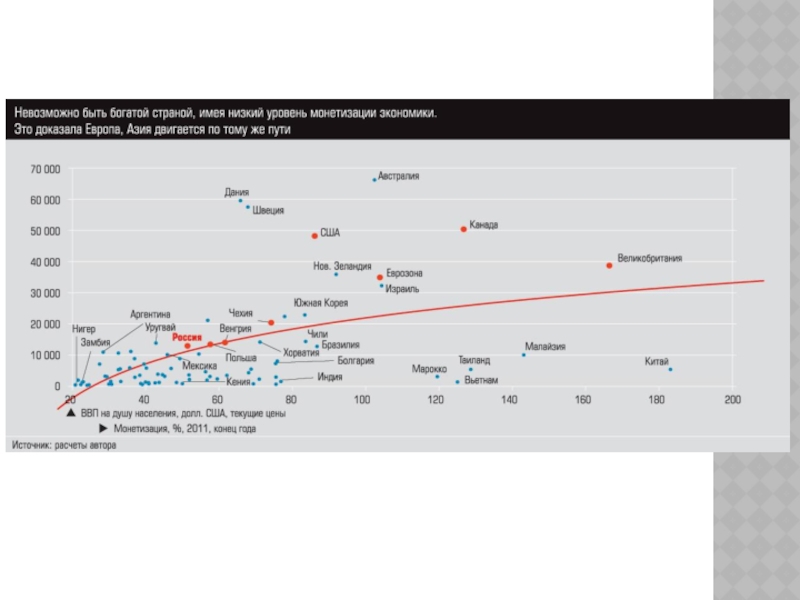

Слайд 41 Особенностью прямых иностранных инвестиций в Россию является то, что

происхождение значительной их части связано с ранее вывезенными из нашей

страны капиталами. Прежде всего обратимся к данным об отраслевой структуре прямых инвестиций в отечественную экономику. Как видно, основная доля иностранных инвестиций сосредоточена в топливной промышленности, а также в торговле и общественном питании.