Слайд 1Научный руководитель:

Ст. преподаватель кафедры

экологии, биологии и природных ресурсов

Е. В. Гринберг

МИНИСТЕРСТВО

НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФГБОУ ВО «САХАЛИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ИНСТИТУТ

ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК И ТЕХНОСФЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КАФЕДРА ЭКОЛОГИИ, БИОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

Презентация по дисциплине:

«Практикум по БОР»

На тему: «Фитофильные рыбы»

Работу выполнила:

Студентка III курса, группа 301 Направление «Водные биоресурсы

и аквакультура» Пак Кристина Дмитриевна

Слайд 2Актуальность

Теория экологических групп Крыжановского является

обобщающей

рыб С. Г. в

экологической эмбриологии рыб

и важна для

искусственного рыборазведения. Любая биотехника

невозможна организма

без понимания рыб с условиями

рыборазведения взаимоотношения окружающей среды.

Знание экологической специфики

рыб имеет большое значение для разработки рыбоводно- мелиоративных мероприятий, улучшающих

условия размножения рыб, а также позволяет обоснованно проводить работы по акклиматизации и рыбоводству.

Слайд 3Цель и задачи

Цель работы – углубить и закрепить теоретические знания

о специфике строения половых клеток, раннего онтогенеза, условий абиотики и

биотики в период нереста и о воспроизводительном поведении рыб, относящихся к фитофильной экологической группе.

Для достижения цели необходимо выполнить следующие задачи:

Ознакомиться с особенностями эмбрионального и постэмбрионального развития рыб фитофильной группы;

Установить какие виды рыб относят к фитофилам;

Выяснить технологию искусственного воспроизодства на основе специфики развития в естественных условиях;

Рассмотреть классификацию способов размножения у рыб по Е. К. Балону.

Слайд 4Определение понятия

Фитофилы – рыбы, которые размножаются среди растений, откладывают свою

икру в стоячей или слаботекущей воде на вегетирующую (свежезеленую) или

на отмершую растительность. К этой группе относят рыб с весенне – летним нерестом (карповые, окуневые и др.).

Слайд 5Некоторые виды рыб – представители фитофильной группы

К пресноводным фитофилам относят: сазан,

лещ, плотва, линь, щука, язь, окунь, судак, ерш и др.

Среди

морских рыб на растения откладывают икру

приклеивают икру к тихоокеанская и

атерина, сарган, густо растительному субстрату беломорская сельди.

Слайд 6Некоторые виды рыб – представители фитофильной группы

Рис. 1 – Фото

сазана (лат. Cyprinus carpio).

Слайд 7Рис. 2 – Фото линя (лат. Tinca tinca).

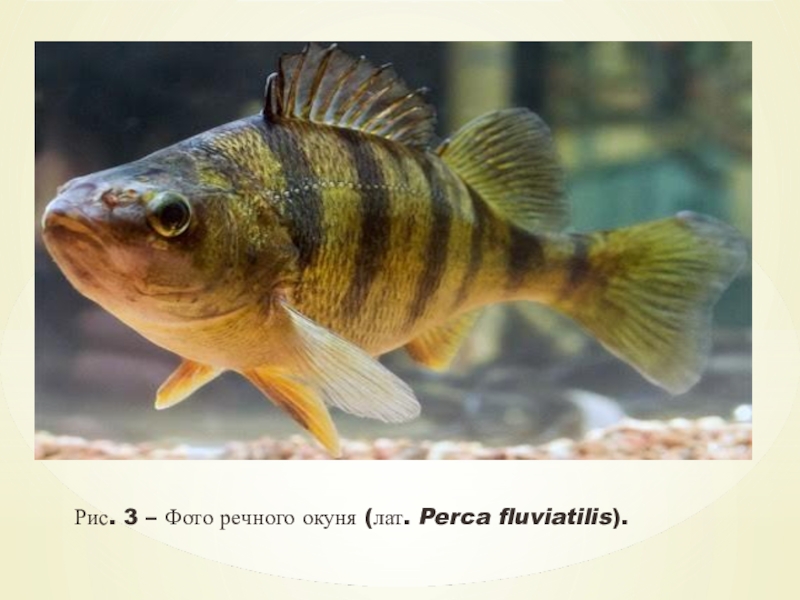

Слайд 8Рис. 3 – Фото речного окуня (лат. Perca fluviatilis).

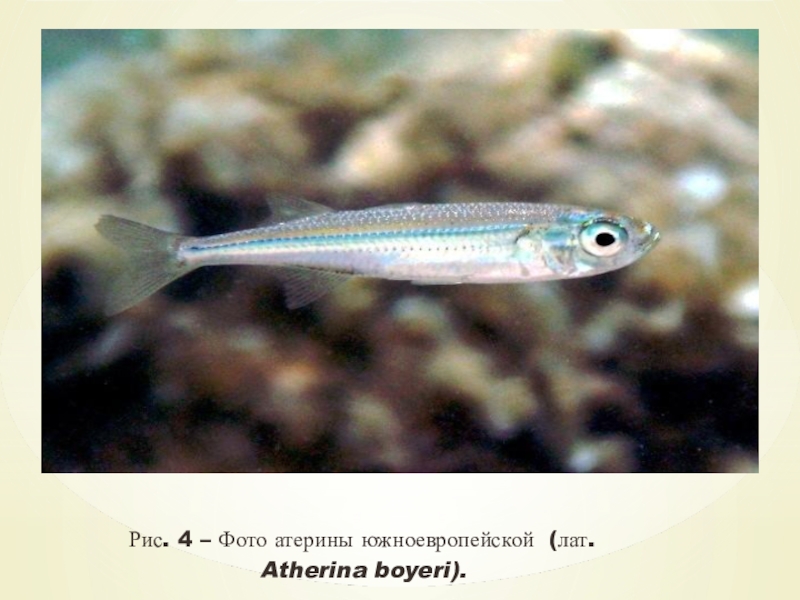

Слайд 9Рис. 4 – Фото атерины южноевропейской (лат. Atherina boyeri).

Слайд 10Икра некоторых фитофильных рыб

Рис. 5 – Фото кладки икры фитофильной

рыбы – скалярии.

Слайд 11Рис. 6 – Фото кладки икры речного окуня.

Слайд 12Морфологические признаки икры (на примере обыкновенного карпа)

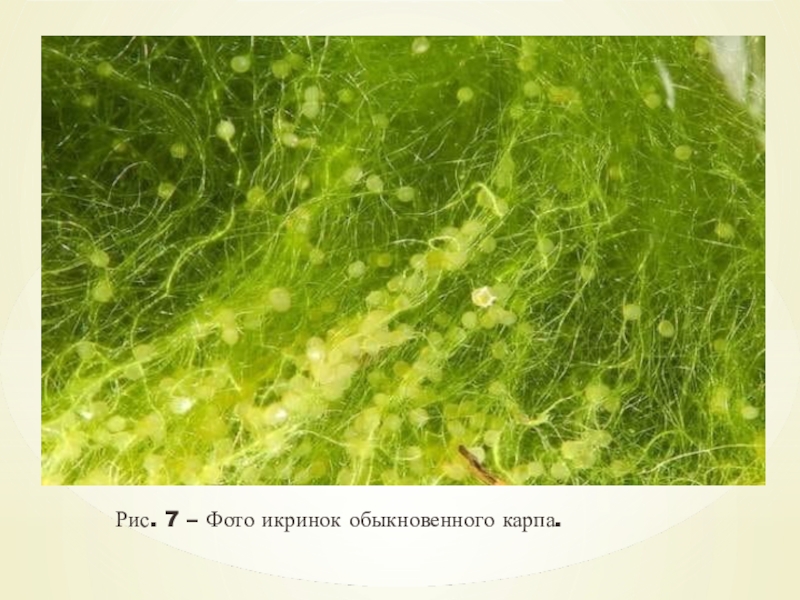

Икра обыкновенного карпа имеет

зеленоватый цвет, очень клейкая, так как в природе она прикрепляется

на корни растений или другие предметы расположенные под водой.

Основная масса плазмы икринки отделена от желтка и расположена на анимальном полюсе. При попадании икринок в воду плазма еще больше концентрируется на анимальном полюсе в виде бластодиска, где происходят основные жизненные процессы развивающегося яйца – дробление, гаструляция и закладка органов. И этой частью яйцо постоянно ориентировано вверх внутри оболочки. Таким образом, анимальная часть яйца с развивающимся бластодиском оказывается в более благоприятных условиях дыхания, чем вегетативная, обращенная вниз.

Зрелые икринки имеют диаметр 1,0 – 1,5 мм.

Плодовитость высокая – до 1,5 млн икринок.

Слайд 13Рис. 7 – Фото икринок обыкновенного карпа.

Слайд 14Особенности строения яйцевых оболочек фитофилов

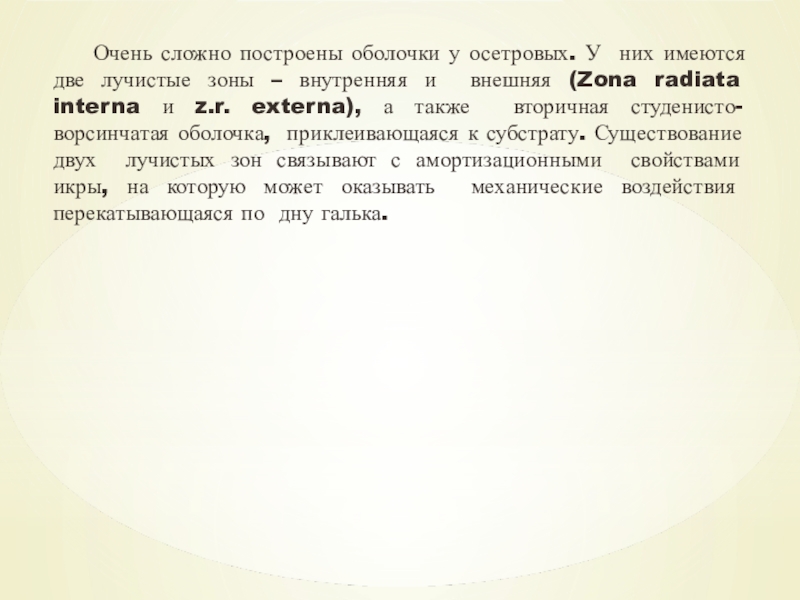

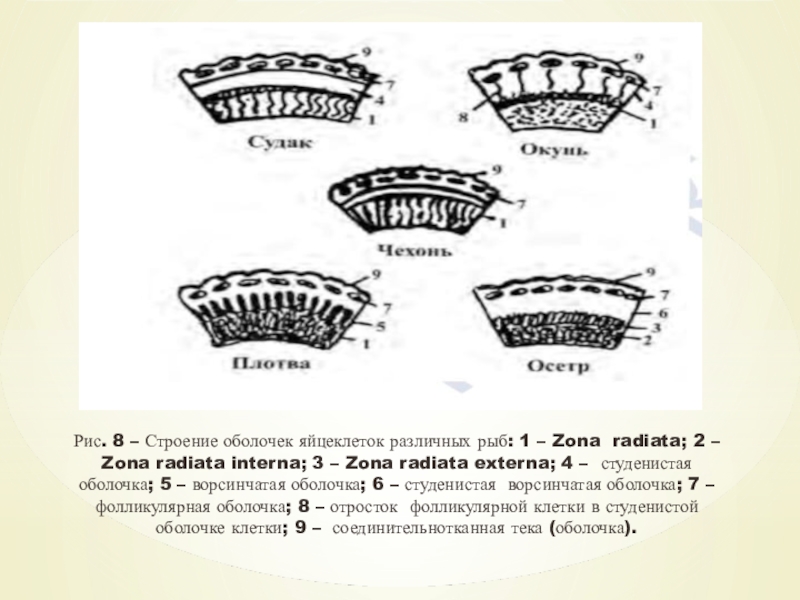

Строение яйцевых оболочек рыб тесно связано

с экологией их нереста. Наиболее просто устроена оболочка у рыб,

выметывающих икру в толщу воды (например, чехонь, белый амур). Она представлена только одной первичной (или собственной) оболочкой, называющейся лучистой зоной (Zona radiata).

Сложнее устроена

оболочка

у

рыб

с

приклеивающейся икрой. У многих рыб поверх лучистой зоны имеется студенистая оболочка вторичного происхождения, сравнительно тонкая, как, например, у судака или очень толстая, как у окуня. В воде эта оболочка набухает и приклеивается к субстрату.

же функцию выполняет

У других рыб такую ворсинчатая оболочка

вторичного происхождения,

например, у плотвы.

Слайд 15Очень сложно построены оболочки у осетровых. У них имеются две

лучистые зоны – внутренняя и внешняя (Zona radiata interna и

z.r. externa), а также вторичная студенисто-ворсинчатая оболочка, приклеивающаяся к субстрату. Существование двух лучистых зон связывают с амортизационными свойствами икры, на которую может оказывать механические воздействия перекатывающаяся по дну галька.

Слайд 16Рис. 8 – Строение оболочек яйцеклеток различных рыб: 1 –

Zona radiata; 2 – Zona radiata interna; 3 – Zona

radiata externa; 4 – студенистая оболочка; 5 – ворсинчатая оболочка; 6 – студенистая ворсинчатая оболочка; 7 – фолликулярная оболочка; 8 – отросток фолликулярной клетки в студенистой оболочке клетки; 9 – соединительнотканная тека (оболочка).

Слайд 17Приспособления к развитию у предличинок фитофильных рыб

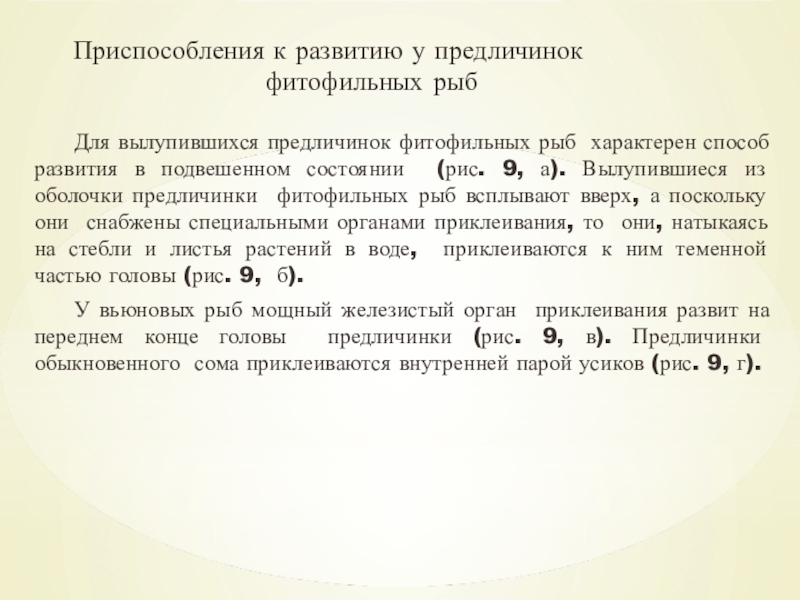

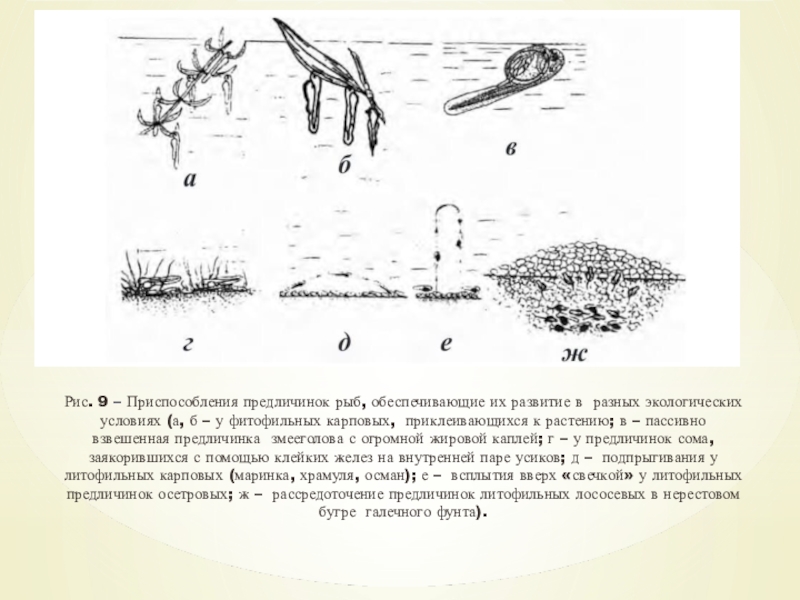

Для вылупившихся предличинок фитофильных

рыб характерен способ развития в подвешенном состоянии (рис. 9, а).

Вылупившиеся из оболочки предличинки фитофильных рыб всплывают вверх, а поскольку они снабжены специальными органами приклеивания, то они, натыкаясь на стебли и листья растений в воде, приклеиваются к ним теменной частью головы (рис. 9, б).

У вьюновых рыб мощный железистый орган приклеивания развит на переднем конце головы предличинки (рис. 9, в). Предличинки обыкновенного сома приклеиваются внутренней парой усиков (рис. 9, г).

Слайд 18Рис. 9 – Приспособления предличинок рыб, обеспечивающие их развитие в

разных экологических условиях (а, б – у фитофильных карповых, приклеивающихся

к растению; в – пассивно взвешенная предличинка змееголова с огромной жировой каплей; г – у предличинок сома, заякорившихся с помощью клейких желез на внутренней паре усиков; д – подпрыгивания у литофильных карповых (маринка, храмуля, осман); е – всплытия вверх «свечкой» у литофильных предличинок осетровых; ж – рассредоточение предличинок литофильных лососевых в нерестовом бугре галечного фунта).

Слайд 19Биотехника выращивания фитофильных рыб (на примере карповых)

Основные этапы искусственного воспроизводства

:

Выбор будущих производителей карпа

При выборе будущего производителя необходимо тщательно рассмотреть

форму, распределение чешуи, состояние здоровья и развитие половых органов.

Введение в подходящих производителей гонадотропных гормонов

Инъекции гонадотропного гормона, полученные из сухого гипофиза вызывают окончательное созревание и овуляцию спящей икры. Эти инъекции заменяют стимулирующее воздействие, которое в естественном процессе были бы необходимы из окружающей среды.

Слайд 203. Получение и осеменение икры карпа

Получать половые продукты начинают через

18-20 часов после разрешающей инъекции. За 30-40 мин до получения

икры отцеживают сперму самцов в сухие боксы, закрывают их крышками и хранят в темноте в термосе со льдом или в холодильнике. Икру отцеживают в мерную эмалированную или стеклянную посуду, причем строго следят, чтобы вместе с ней в посуду не попала вода, затем икру взвешивают или определяют ее объем и ставят в прохладное место, накрыв влажным полотенцем или марлей. Отцеживание икры прекращают, когда появляются комки слипшейся икры и сгустки крови.

Осеменяют икру карпа сухим способом в эмалированных или полиэтиленовых тазах. Для осеменения икры одной самки используют сперму от 3-4 самцов в количестве 1,5-2,0 см3 на 1 кг икры. Добавление воды способствует активизации сперматозоидов, что повышает процент оплодотворения икры, который зависит от индивидуальных особенностей производителей и составляет 82-98%.

Слайд 214. Обесклеивание икры

После осеменения икру нужно обесклеить. Для этого можно

использовать препарат ПАС-Г, порошок талька, цельное молоко, зубной порошок. Обесклеивают

икру в 8- литровых аппаратах Вейса, в которых, в дальнейшем икру инкубируют, в течение 30 мин. Перед загрузкой икры в аппарат наливают 2 л обесклеивающего раствора, снизу подают сжатый воздух и помещают 500-600 тыс.шт. икринок (примерно 0,8-1,0 кг).

После завершения обесклеивания икры подачу воздуха прекращают и в аппарат Вейса подают воду, постепенно увеличивая ее расход. Отходы, образующиеся при обесклеивании икры, и рабочий раствор удаляют из аппарата через водосливные шланги и водоотводящие лотки.

Слайд 225. Инкубация икры карпа

Наиболее распространенным аппаратом для инкубации икры карпа

является аппарат Вейса. Инкубацию икры карпа обычно проводят при температуре

воды 20-22°С. При использовании аппаратов Вейса икру от каждой самки помещают в отдельный аппарат, причем время между загрузкой первого и последнего аппаратов, расположенных на одной рыбоводной стойке, не должно превышать 4 ч, чтобы был одновременный переход предличинок, находящихся в одном лотке, на внешнее питание.

Уход за икрой во время инкубации заключается в контроле за ее развитием, в регулировании водоподачи, в борьбе с сапролегниозом и отборе мертвой икры. Уже на 3-и сутки после закладки икры в аппараты необходимо начинать удаление мертвой икры. Для этого уменьшают водообмен, в результате мертвые икринки всплывают на поверхность, откуда их удаляют с помощью сифонной трубки, после чего в аппаратах вновь устанавливают нормальный водообмен. Круглосуточно наблюдают за температурой воды. При оптимальной температуре 22°С инкубация длится 72 ч.

Слайд 236. Выдерживание предличинок карпа

Вылупление эмбрионов карпа, инкубируемых в аппаратах Вейса,

проходит на рамках, устанавливаемых в лотках для выдерживания личинок на

глубине 5-6 см от поверхности воды. Перед загрузкой рамок икрой лоток заполняют водой с температурой на 2°С выше, чем в аппаратах Вейса. При появлении первых предличинок в аппарате Вейса икру широким сифоном переливают в таз и переносят на рамки по 250-300 тыс. икринок на каждую. Выход предличинок из оболочек проходит в течение 20-30 мин. Температура воды в лотке не должна быть ниже, чем в аппаратах Вейса.

Выдерживание вылупившихся личинок на рамках в стеклопластиковых лотках при температуре воды 22°С осуществляют в течение 1-2 суток, при 20°С - 3 суток. Переход личинок на смешанное питание свидетельствует о том, что плавательный пузырь заполнен воздухом. С этого момента их можно пересаживать в пруды для подращивания или начинать кормить. Учет выдержанных и перешедших на внешнее питание личинок осуществляют эталонным способом.

Слайд 247. Подращивание личинок карпа

Более удобны в эксплуатации для подращивания личинок

карпа – бассейны. Они компактны и для их установки требуется

меньшая площадь.

Плотность посадки личинок карпа на подращивание определяется планируемой длительностью подращивания личинок, их конечной массой, типом емкости, в которой проводится подращивание личинок, вида и количества корма и др. Продолжительность подращивания определяется температурой воды. При температуре 20-25°С она составляет 15-13 суток, при 26-28°С – 12-10 суток. При подращивании до стандартной массы 20-30 мг практикуется плотность посадки в пределах 150-200 тыс./м3. Выход личинок при такой плотности посадки обычно более 70 %.

Одним из важнейших значительной степени

факторов, от которого в зависит успех заводского

подращивания

личинок, является обеспечение их

полноценной пищей. Имеются различные подходы к решению этой проблемы.Обеспечение личинок пищей заключается в культивировании различных форм пресноводных беспозвоночных.

Слайд 25Важным направлением является разработка рецептов искусственных кормов, заменяющих полностью или

частично живые корма. Разработано много рецептов комбикормов, которые могут использоваться

для кормления личинок рыб, с добавлением живых кормов. Наилучшие результаты получают при сочетании живых и искусственных кормов, в качестве которых используют кормовые смеси, состоящие из компонентов животного происхождения, с добавлением гидролизных дрожжей. Первые десять дней смесь вносят в виде суспензии по поверхности воды 10-12 раз в сутки, в количестве, равном общему весу личинок. В последующие 10 дней норму уменьшают до 50 %, а при дальнейшем подращивании – до 30 % от веса личинок. С пятнадцатидневного возраста малькам дают корм в виде густой массы, которую наносят на металлические сеточки или керамические осколки. После 20 дней подращивания личинок живой корм им уже не дают, но в кормовые смеси добавляют фосфатиды, кормовые дрожжи, рыбий жир, витамины, сок зеленой растительности или суспензию из хлореллы.

Нормы внесения сухих искусственных кормов составляют 50-100% от массы тела личинок при их подращивании. Кратность внесения кормов составляет не менее 10-12 раз в сутки. Для кормления личинок можно использовать различные автокормушки. Сочетание высококачественных рационов кормления с многократным внесением корма способствует лучшему использованию корма личинками, повышая эффективность выращивания.

Учет подрощенной молоди ведут эталонным способом или при помощи счетного аппарата “ИДА”. Перевозку молоди в выростные пруды осуществляют в полиэтиленовых пакетах. Выпуск молоди в пруды проводят после выравнивания температуры воды в пакетах и в пруду.

Слайд 268. Выращивание сеголеток карпа

Технология получения стандартных сеголетков карпа в выростных прудах включает следующие процессы: подготовку

и залитие выростных прудов водой,

посадку в них

неподрощенных

личинок или подрощенной молоди и выращивание сеголетков, спуск выростных прудов,

вылов и учет сеголетков. Основная задача выращивания молоди в выростных прудах - получение сеголетков определенной массы и упитанности, обеспечивающих благоприятный исход зимовки и хороший прирост на второе лето.

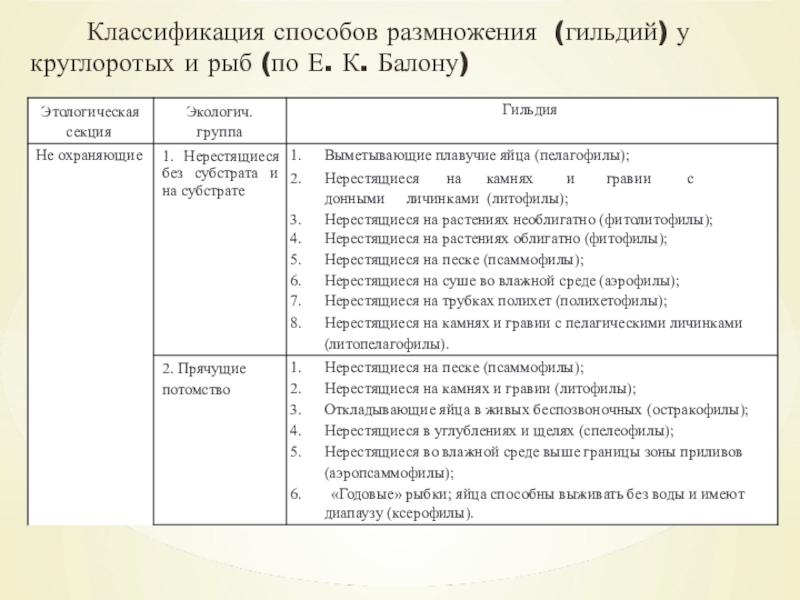

Слайд 27Классификация способов размножения (гильдий) у круглоротых и рыб (по Е.

К. Балону)

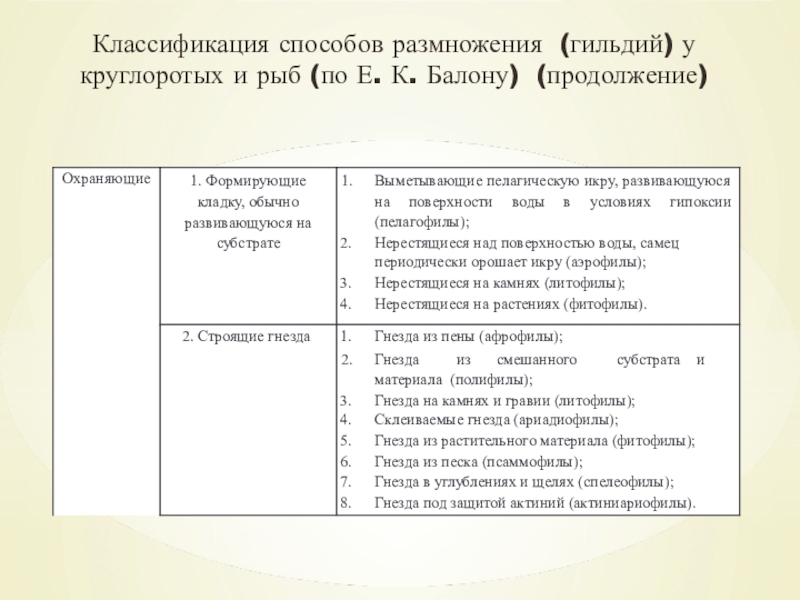

Слайд 28Классификация способов размножения (гильдий) у круглоротых и рыб (по Е.

К. Балону) (продолжение)

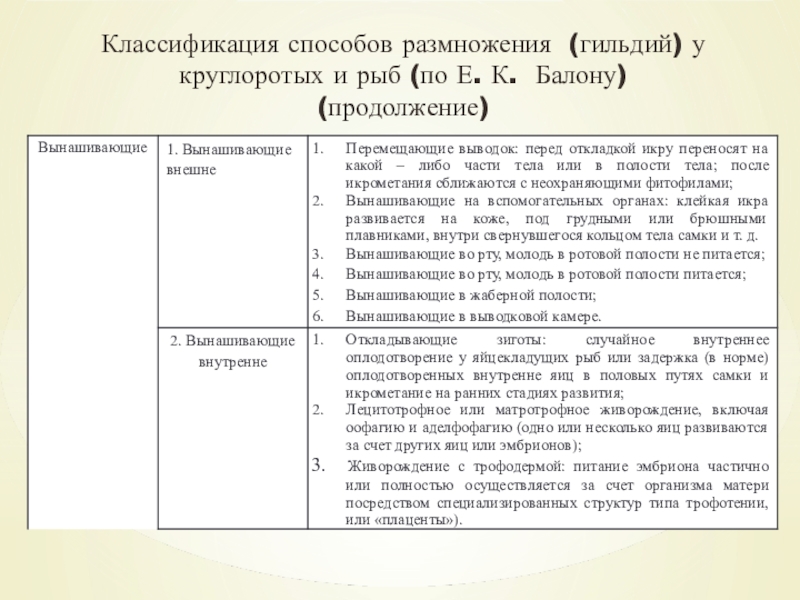

Слайд 29Классификация способов размножения (гильдий) у круглоротых и рыб (по Е.

К. Балону) (продолжение)

Слайд 30Заключение

В процессе выполнения данной работы ознакомились с особенностями эмбрионального и постэмбрионального развития рыб фитофильной группы.

какие виды рыб относят к

Установили фитофилам.

Выяснили

технологию искусственного

воспроизодства фитофильных

рыб на основе

специфики развития в естественных условиях.

Рассмотрели классификацию способов размножения

у рыб по Е. К. Балону.