Разделы презентаций

- Разное

- Английский язык

- Астрономия

- Алгебра

- Биология

- География

- Геометрия

- Детские презентации

- Информатика

- История

- Литература

- Математика

- Медицина

- Менеджмент

- Музыка

- МХК

- Немецкий язык

- ОБЖ

- Обществознание

- Окружающий мир

- Педагогика

- Русский язык

- Технология

- Физика

- Философия

- Химия

- Шаблоны, картинки для презентаций

- Экология

- Экономика

- Юриспруденция

Нехромосомная наследственность

Содержание

- 1. Нехромосомная наследственность

- 2. Известно, что главными носителями наследственности во всех

- 3. наряду с этим объективно существует т. н.

- 4. Нехромосомная наследственностьОсновоположником изучения внеядерной наследственности принято считать

- 5. Совокупность внеядерных генетических элементов клетки принято называть

- 6. Критерии внеядерного наследованияПервым критерием являются различия в

- 7. Критерии внеядерного наследованияХромосомные гены расположены в определенных

- 8. Критерии внеядерного наследованияСледует подчеркнуть, что вышеперечисленные критерии

- 9. Критерии внеядерного наследованияКроме того, существует целый ряд

- 10. Пластидная наследственностьПластидная наследственность была впервые продемонстрирована К.

- 11. Пестролистность у фиалкииз www.donnaflora.ru

- 12. Пластидная наследственностьОказалось, что если цветки у ночной

- 13. Пластидная наследственностьЭтот факт можно объяснить, предположив, что

- 14. Пластидная наследственностьИз такой семяпочки образуются яйцеклетки, содержащие

- 15. Пластидная наследственностьПередача пластидной наследственности происходит исключительно по

- 16. Пластидная наследственностьЭто положение хорошо демонстрируется на примере

- 17. Цитоплазматическая мужская стерильностьДругим примером цитоплазматической (также пластидной)

- 18. ЦМС у кукурузы Кукуруза – однодомное растение;

- 19. ЦМС у кукурузыЕсли растение, обладающее ЦМС, опылить

- 20. ЦМС у кукурузыЦитоплазму, которая обуславливает мужскую стерильность,

- 21. Взаимодействие ядерных и цитоплазматических генов в формировании ЦМC у кукурузы

- 22. Использование явления ЦМC Такие взаимоотношения между цитоплазмой

- 23. Использование явления ЦМCОткрытие и использование цитоплазматической мужской

- 24. Использование явления ЦМCУ многих сортов культурных растений

- 25. Геном митохондрий человека- представлен одной кольцевой молекулой

- 26. Геном митохондрий человека60% генов, кодирующих белки, приходится

- 27. Дефекты митохондриального генома и патологияПоскольку митохондрии находятся

- 28. Дефекты митохондриального генома и патологияИзвестны также заболевания,

- 29. Особенности митохондриальной ДНКНаследование строго по материнской линии.Отсутствие

- 30. Эти свойства сделали мтДНК неоценимым инструментом для

- 31. Эти свойства сделали мтДНК неоценимым инструментом для

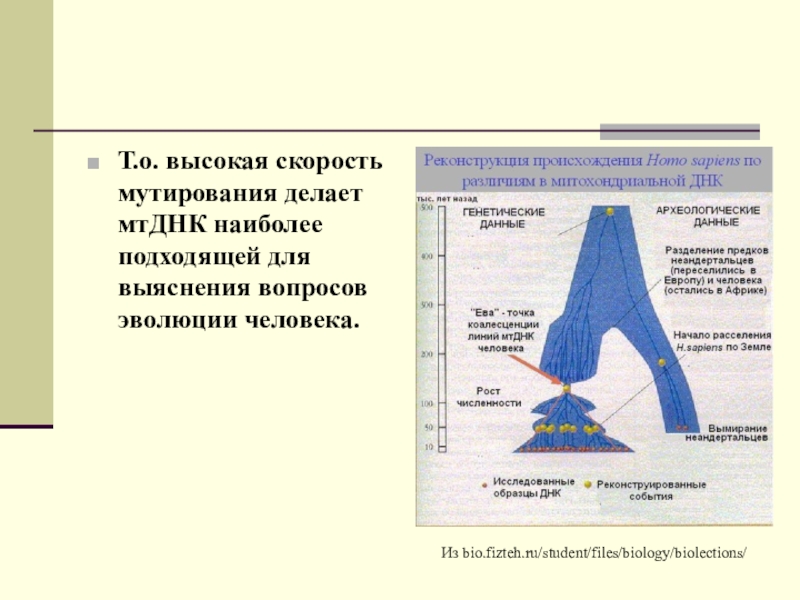

- 32. Т.о. высокая скорость мутирования делает мтДНК наиболее подходящей для выяснения вопросов эволюции человека.Из bio.fizteh.ru/student/files/biology/biolections/

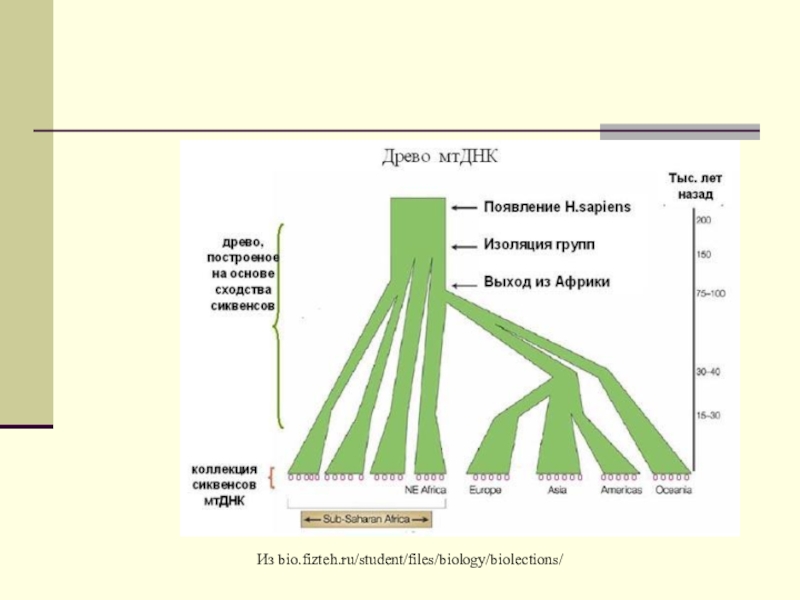

- 33. Из bio.fizteh.ru/student/files/biology/biolections/

- 34. Причины существования цитоплазматической наследственности - как полагают,

- 35. Причины существования цитоплазматической наследственностиПоэтому, с точки зрения

- 36. Скачать презентанцию

Известно, что главными носителями наследственности во всех известных к настоящему времени живых системах являются гены, локализованные в хромосомах. Наследование этих генов подчиняется менделевским законам расщепления признаков в потомстве.

Слайды и текст этой презентации

Слайд 3наряду с этим объективно существует т. н. внеядерная или цитоплазматическая

наследственность, которая обеспечивается репликацией и транскрипцией нуклеиновых кислот, располагающихся либо

автономно в цитоплазме клетки, либо в составе некоторых органелл цитоплазмы (в частности – в митохондриях и в пластидах).Слайд 4Нехромосомная наследственность

Основоположником изучения внеядерной наследственности принято считать К. Корренса, который

в 1908 году описал явление пестролистности у ночной красавицы –

признака, который наследуется через пластиды.Карл Корренс

Слайд 5Совокупность внеядерных генетических элементов клетки принято называть плазмоном, а отдельные

элементы этой системы – плазмогенами. Существует несколько основных критериев, которые

позволяют отличить цитоплазматическую наследственность от хромосомнойСлайд 6Критерии внеядерного наследования

Первым критерием являются различия в результатах реципрокных по

полу скрещиваний в случаях, когда имеется явление гетерогаметности. Такие различия

обусловлены тем, что сперматозоиды практически лишены цитоплазмы, поэтому признаки, детерминируемые внеядерными генами, будут наследоваться исключительно по материнской линии. Этот критерий цитоплазматической наследственности не применим для тех организмов, для которых характерно явление изогамии (грибы, водоросли), так как количество цитоплазмы обоих родителей в зиготе в этих случаях будет одинаково.Слайд 7Критерии внеядерного наследования

Хромосомные гены расположены в определенных локусах хромосом, обнаруживают

сцепление с другими генами этой же хромосомы; их возможно картировать.

Невозможность выявить подобные сцепления генов может свидетельствовать об их внеядерной локализации.Отсутствие типичного менделевского количественного расщепления в потомстве также может свидетельствовать о том, что данный (рассматриваемый) признак детерминирован внехромосомным геном.

Слайд 8Критерии внеядерного наследования

Следует подчеркнуть, что вышеперечисленные критерии цитоплазматической наследственности, каждый

по отдельности, не являются абсолютными, то есть наличие положительного ответа

только по одному из них не дает возможности говорить «априори» о нехромосомной детерминации того или иного признака.Лишь совокупный анализ всех этих критериев может дать утвердительный или, наоборот, отрицательный результат.

Слайд 9Критерии внеядерного наследования

Кроме того, существует целый ряд явлений, которые имитируют

цитоплазматическую наследственность, однако не относятся к таковой. Это случаи наследования

признаков через различные инфекции цитоплазмы, варианты длительных модификаций и, наконец, явление предетерминации цитоплазмы. Таким образом, лишь полный генетический анализ во всех его вариантах, помогает исследователям установить – осуществляется наследование либо ядерными генами, либо плазмагенами, либо имеет место имитация действия плазмагенов.Слайд 10Пластидная наследственность

Пластидная наследственность была впервые продемонстрирована К. Корренсом в 1908

году на примере наследования признака пестролистности у растения ночная красавица.

Известно,

что у этого растения имеется разновидность, обладающая признаком пестролистность (то есть на одном растении одновременно находятся листья полностью зеленые и листья, в которых зеленая ткань чередуется с бесцветными полосами и пятнами – участками тканей, лишенных хлорофилла).Слайд 12Пластидная наследственность

Оказалось, что если цветки у ночной красавицы образуются на

зеленых ветвях такого пестролистного растения, то независимо от того, какой

пыльцой их опылять, они дадут семена, из которых всегда вырастают нормальные зеленые растения. Если же семена завязываются на пестролистных побегах, то образуется потомство, смешенное в различном соотношении и состоящее из зеленых, пестролистных и неокрашенных растений (как правило, нежизнеспособных).Слайд 13Пластидная наследственность

Этот факт можно объяснить, предположив, что у пестролистных растений

имеются два типа пластид: нормальные и аномальные, не способные образовывать

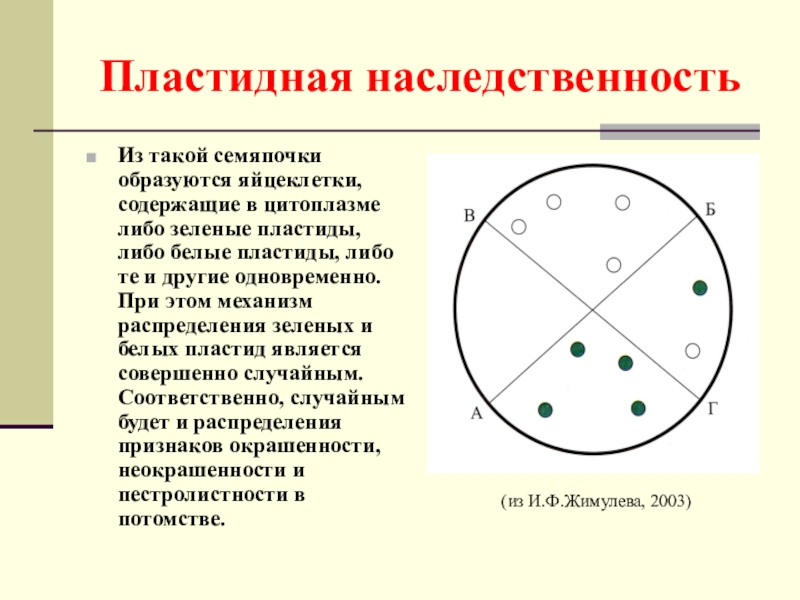

хлорофилл. При размножении из нормальных происходят нормальные, а из аномальных – аномальные пластиды. Если семяпочка образуется на пестролистном побеге, то в ее клетках содержится два типа пластид (белые и зеленые).Слайд 14Пластидная наследственность

Из такой семяпочки образуются яйцеклетки, содержащие в цитоплазме либо

зеленые пластиды, либо белые пластиды, либо те и другие одновременно.

При этом механизм распределения зеленых и белых пластид является совершенно случайным. Соответственно, случайным будет и распределения признаков окрашенности, неокрашенности и пестролистности в потомстве.(из И.Ф.Жимулева, 2003)

Слайд 15Пластидная наследственность

Передача пластидной наследственности происходит исключительно по материнской линии, так

как пластиды находятся исключительно в яйцеклетках, но не в спермиях.

Слайд 16Пластидная наследственность

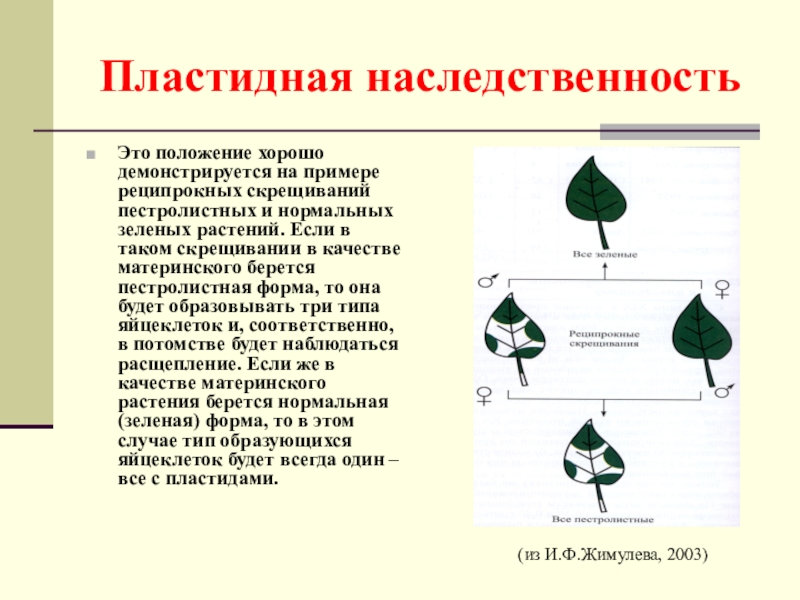

Это положение хорошо демонстрируется на примере реципрокных скрещиваний пестролистных

и нормальных зеленых растений. Если в таком скрещивании в качестве

материнского берется пестролистная форма, то она будет образовывать три типа яйцеклеток и, соответственно, в потомстве будет наблюдаться расщепление. Если же в качестве материнского растения берется нормальная (зеленая) форма, то в этом случае тип образующихся яйцеклеток будет всегда один – все с пластидами.(из И.Ф.Жимулева, 2003)

Слайд 17Цитоплазматическая мужская стерильность

Другим примером цитоплазматической (также пластидной) наследственности считают явление

цитоплазматической мужской стерильности (ЦМС), которая была обнаружена у многих растений

– кукурузы, лука, льна, свеклы.Слайд 18ЦМС у кукурузы

Кукуруза – однодомное растение; женские цветки у

нее собраны в початок, мужские – в метелку. Иногда в

метелке встречаются недоразвитые пыльники, содержащие стерильную пыльцу. Выяснилось, что стерильность пыльцы определяется некоторыми особенностями цитоплазмы.Слайд 19ЦМС у кукурузы

Если растение, обладающее ЦМС, опылить пыльцой взятой от

других растений, то в потомстве будут наблюдаться формы со стерильной

пыльцой. Следовательно, признак мужской стерильности передается по материнской линии. Даже когда все 10 пар хромосом стерильного по пыльце растения замещали хромосомами растений с нормальной пыльцой, то мужская стерильность сохранялась.Слайд 20ЦМС у кукурузы

Цитоплазму, которая обуславливает мужскую стерильность, принято обозначать как

цит(s), соответственно, нормальную цитоплазму обозначают как цит(n). Генетический анализ показал,

что на явление мужской стерильности, помимо цитоплазматических факторов, влияет также и ядерный генотип растения. Так, цитоплазма цитs может обусловить стерильность только при наличии в генотипе рецессивного гена rf в гомозиготном состоянии. Если же в генотипе присутствует доминантный ген RF (даже в гетерозиготном состоянии), растение имеет нормальную фертильную пыльцу. Следовательно, ядерный ген RF способен восстанавливать фертильность пыльцы.Слайд 22Использование явления ЦМC

Такие взаимоотношения между цитоплазмой и ядерным генотипом

позволили разработать методику и составить схему получения межлинейных гибридов кукурузы

с использованием явления ЦМС.Использование явления ЦМС при создании межлинейных гибридов кукурузы имеет определенные причины. В свое время было выяснено, что при скрещивании специально подобранных линий можно получать гибриды, которые на 25 – 30 % превышают по урожайности лучшие сорта. Такие линии высевают чередующимися рядами на участках гибридизации. Однако для получения гибридных семян необходимо было вручную удалять на растениях материнской формы все метелки, что требовало больших затрат.

Слайд 23Использование явления ЦМC

Открытие и использование цитоплазматической мужской стерильности позволило коренным

образом решить проблему получения гибридной кукурузы.

В частности, путем возвратных

насыщающих скрещиваний были получены стерильные аналоги материнских линий, т.о. гибриды перевели на стерильную основу, что позволило возделывать их без затрат ручного труда на обрывание метелок.Слайд 24Использование явления ЦМC

У многих сортов культурных растений использование в сельскохозяйственной

практике гибридов стало возможным только после открытия ЦМС, так как

ручная кастрация цветков у таких видов как лук, огурцы, помидоры, сорго и др. затруднена или даже невозможна.Слайд 25Геном митохондрий человека

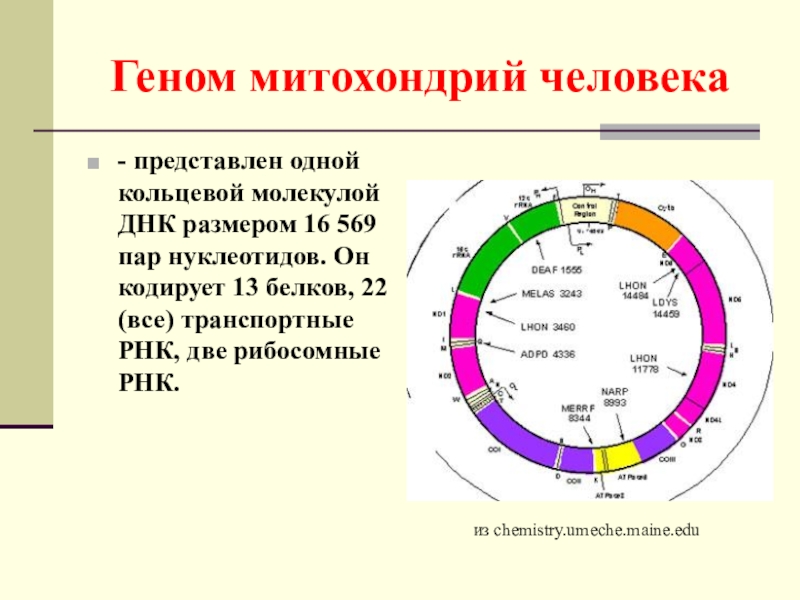

- представлен одной кольцевой молекулой ДНК размером 16

569 пар нуклеотидов. Он кодирует 13 белков, 22 (все) транспортные

РНК, две рибосомные РНК.из chemistry.umeche.maine.edu

Слайд 26Геном митохондрий человека

60% генов, кодирующих белки, приходится на семь субъединиц

комплекса, окисляющего НАДН; остальные гены кодируют две субъединицы АТФ-синтетазы, три

субъединицы цитохромоксидазы, одну субъединицу цитохрома b.В транскрибируемых и транслируемых областях цепей митохондриальной ДНК выявлено меньшее число некодирующих участков по сравнению с ядерной ДНК. Установлено также, что по целому ряду характеристик генетический код митохондриальной ДНК отличается от универсального.

Слайд 27Дефекты митохондриального генома и патология

Поскольку митохондрии находятся в центре энергетического

обмена клетки, любое нарушение в них может негативно воздействовать на

основные функции организма. В настоящее время выявлен ряд генетических заболеваний, связанных с нарушениями митохондриальных процессов, многие из которых обусловлены дефектами митохондриального генома. В частности, некоторые митохондриальные дефекты приводят к нарушению работы сердечной мышцы. Поскольку миокард зависит от окислительного метаболизма митохондрий, неудивительно, что генетические нарушения митохондриальной функции приводят к кардиомиопатиям.Слайд 28Дефекты митохондриального генома и патология

Известны также заболевания, связанные с дефектами

структурных митохондриальных белков, импорта белков в митохондрии, передачи сигналов между

митохондриальным и ядерным геномом и другие формы патологий. В этой связи возникла и интенсивно развивается целая отрасль медицинской генетики человека – митохондриальная медицина.Слайд 29Особенности митохондриальной ДНК

Наследование строго по материнской линии.

Отсутствие рекомбинации

Отсутствие интронов, защитных

гистонов и эффективной ДНК-репарационной системы.

Высокая скорость спонтанного мутирования.

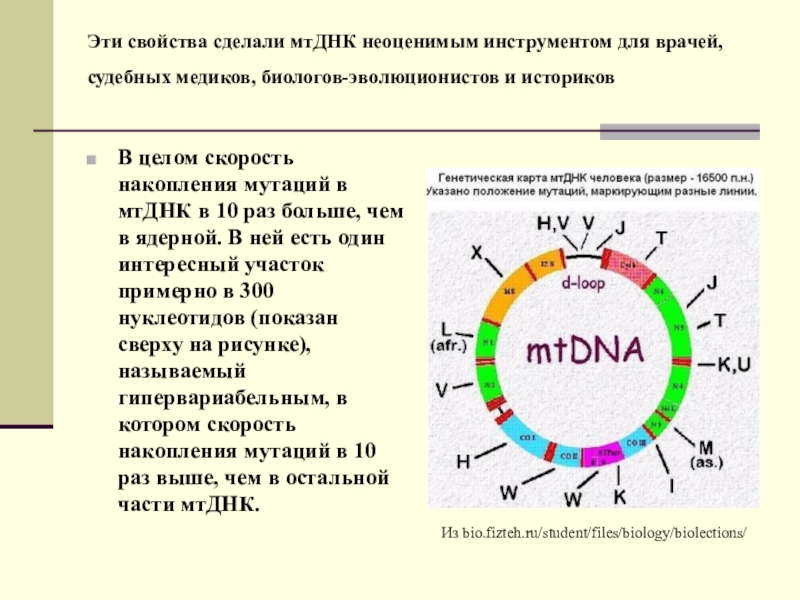

Слайд 30Эти свойства сделали мтДНК неоценимым инструментом для врачей, судебных медиков,

биологов-эволюционистов и историков

В целом скорость накопления мутаций в мтДНК

в 10 раз больше, чем в ядерной. В ней есть один интересный участок примерно в 300 нуклеотидов (показан сверху на рисунке), называемый гипервариабельным, в котором скорость накопления мутаций в 10 раз выше, чем в остальной части мтДНК. Из bio.fizteh.ru/student/files/biology/biolections/