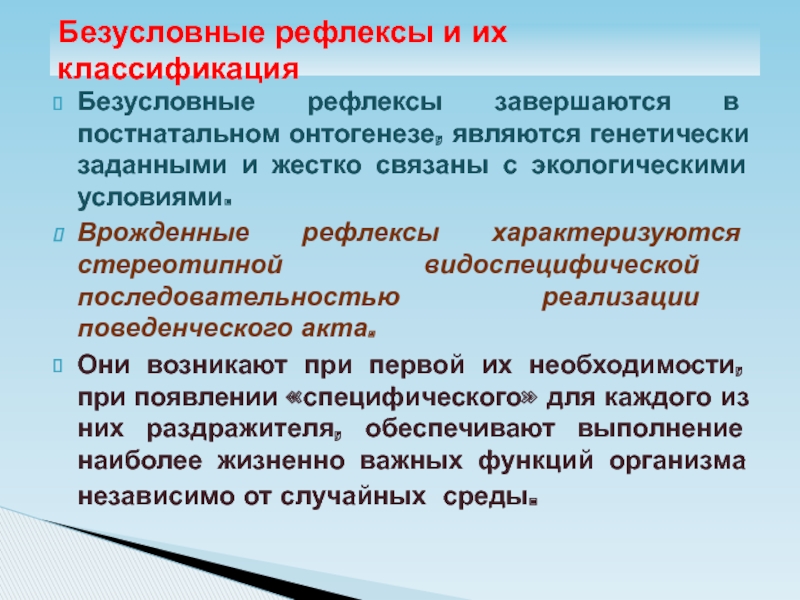

Слайд 1Безусловные рефлексы завершаются в постнатальном онтогенезе, являются генетически заданными и

жестко связаны с экологическими условиями.

Врожденные рефлексы характеризуются стереотипной видоспецифической

последовательностью реализации поведенческого акта.

Они возникают при первой их необходимости, при появлении «специфического» для каждого из них раздражителя, обеспечивают выполнение наиболее жизненно важных функций организма независимо от случайных среды.

Безусловные рефлексы и их классификация

Слайд 2СЛОЖНЕЙШИЕ БЕЗУСЛОВНЫЕ РЕФЛЕКСЫ (ИНСТИНКТЫ)

(ПО П.В. СИМОНОВУ, 1987)

Слайд 3Инстинкт — это комплекс двигательных актов или последовательность действий, свойственных

организму данного вида, реализация которых зависит от функционального состояния животного

(определяемого доминирующей потребностью) и сложившейся в данный момент ситуации.

Инстинктивные реакции носят врожденный характер.

Их высокая видовая специфичность используется как таксономический признак наряду с морфологическими особенностями данного вида животных.

Организация безусловного рефлекса (инстинкта)

Слайд 4В реализации жестко фиксированных двигательных программ инстинктивных реакций пусковую функцию

выполняют внешние стимулы.

Внешние раздражители, составляющие в своей совокупности пусковую

ситуацию, получили название «ключевые раздражители» , или релизеры (разрешители).

Каждый ключевой стимул запускает соответствующий ему комплекс стереотипных действий.

Ключевые раздражители являются такими признаками внешней среды, на которые реагирование идет независимо от индивидуального опыта врожденным поведенческим актом.

Слайд 5Схема организации инстинктивного поведения

Слайд 6Деятельность мозга делится на исполнительную и подготовительную и все рефлекторные

процессы входят в две категории:

подготовительные (побуждающие, драйвовые, мотивационные) и

исполнительные (консуматорные, завершающие, подкрепляющие).

Концепция драйва и драйв-рефлексы

(Ю.Конорский)

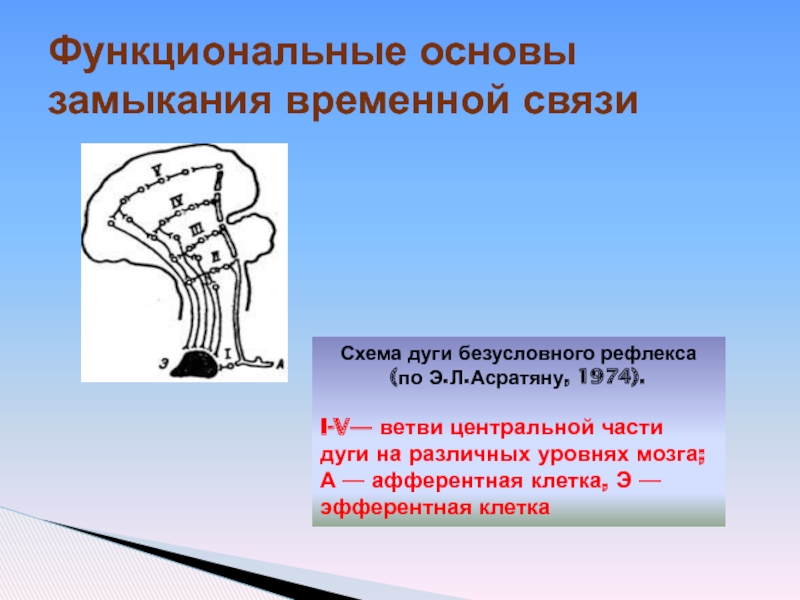

Слайд 7Функциональные основы замыкания временной связи

Схема дуги безусловного рефлекса

(по Э.Л.Асратяну,

1974).

I-V— ветви центральной части дуги на различных уровнях мозга;

А — афферентная клетка, Э — эфферентная клетка

Слайд 8Доминанта представляет собой функциональное объединение нервных центров, состоящее из относительно

подвижного коркового компонента и субкортикальных, вегетативных и гуморальных компонентов.

Говоря

о «доминантном очаге», следует иметь в виду констелляцию Ухтомского, представляющую собой «физиологическую систему»

Доминанта и условный рефлекс

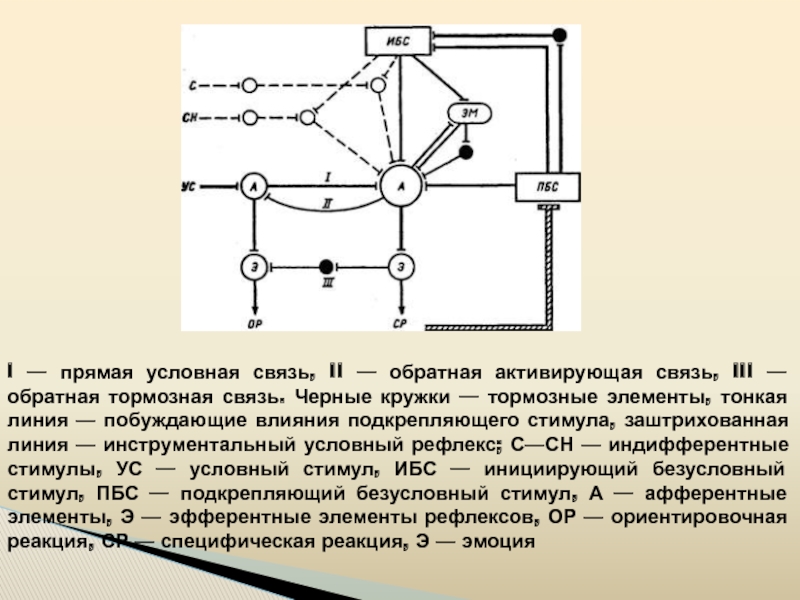

Слайд 9I — прямая условная связь, II — обратная активирующая связь,

III — обратная тормозная связь. Черные кружки — тормозные элементы,

тонкая линия — побуждающие влияния подкрепляющего стимула, заштрихованная линия — инструментальный условный рефлекс; С—СН — индифферентные стимулы, УС — условный стимул, ИБС — инициирующий безусловный стимул, ПБС — подкрепляющий безусловный стимул, А — афферентные элементы, Э — эфферентные элементы рефлексов, ОР — ориентировочная реакция, СР — специфическая реакция, Э — эмоция

Слайд 10Схема взаимодействия мозговых структур в процессе реализации поведенческого акта

(по

П. В. Симонову, 1987).

ГИП — гиппокамп, ФК— фронтальная кора, ГТ—

гипоталамус, M— миндалина; сплошная линия — информационная афферентация, пунктирная — мотивационные влияния, двойная — эмоционально окрашенная афферентация

Слайд 11

УПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯМИ

Мотонейрон иннервирует не всю мышцу, а лишь небольшую часть

составляющих ее волокон.

Они рассредоточены по мышце и между ними

расположены волокна, управляемые другими мотонейронами.

Мотонейрон и группа иннервируемых им мышечных волокон образуют двигательную единицу (ДЕ).

В ДЕ может входить от 10–15 (в наружных глазных мышцах) до многих сот мышечных волокон в крупных мышцах конечностей. Мелкие мышцы кисти могут насчитывать всего 30–40 ДЕ, а в двуглавой мышце плеча более 700 ДЕ.

Слайд 12В коре лобных долей различают моторные и ассоциативные области.

Передние

центральные извилины занимает первичная моторная кора.

Непосредственно перед ней, на

латеральной поверхности лобных долей, находятся два региона вторичной моторной коры: добавочный моторный ареал и премоторная кора.

Вентрально от добавочной коры, в поясной извилине, обнаружены ещё две области вторичной моторной коры.

Вторичная моторная кора большую часть афферентных сигналов получает от ассоциативной коры, а свои сигналы передаёт преимущественно моторной коре.

Нейроанатомия двигательной системы

Слайд 13В сенсорных системах существуют разные модальности, по аналогии с этим

в моторных системах можно выделить три типа совершаемых движений: рефлекторные,

ритмические и произвольные

Рефлекторные движения относятся к самым простым моторным действиям, они выполняются быстро, стереотипно и в принципе не нуждаются в сознательном контроле

Моторные системы

Слайд 14Двигательные программы СТВОЛОВЫХ центров сложнее, они используют несколько видов сенсорной

информации (в том числе проприоцептивную, зрительную, слуховую вестибулярную), кроме того,

в осуществлении таких программ обычно участвует мозжечок.

В силу этих обстоятельств в последнее время предпочитают говорить не о рефлексах, а о двигательных программах, несмотря на то, что они могут выполняться без контроля сознания

Слайд 15

Стволовые рефлексы или программы обеспечивают деятельность мышц, направленную на поддержание

позы и сохранение равновесия во время движения: их называют, соответственно,

статическими и статокинетическими.

Слайд 16Помимо рефлекторных действий двигательные структуры спинного мозга и ствола участвуют

в формировании ритмических движений, таких, например, как ходьба, бег, жевание.

Эти движения относительно стереотипны и при определённых условиях они выполняются почти автоматически

Слайд 17Двигательные ядра ствола модулируют активность мотонейронов и интернейронов спинного мозга,

их связь со спинным мозгом обеспечивается двумя путями: медиальным и

латеральным

Медиальный путь оканчивается на медиальных нейронах спинного мозга, а значит его влияние распространяется на управление мышцами туловища и проксимальных отделов конечностей.

Он включат в себя три компонента: вестибулоспинальный, ретикулоспинальный и тектоспинальный.

Нисходящие пути от двигательных центров ствола

Слайд 18Вестибулоспинальный путь начинается от вестибулярных ядер, получающих большую часть сенсорной

информации от вестибулорецепторов и взаимодействующих с мозжечком. Его главной задачей

является управление деятельностью мышц, сохраняющих равновесие и поддерживающих вертикальную позу.

Ретикулоспинальный путь образуют некоторые ядра ретикулярной формации моста и продолговатого мозга, получающие сенсорную информацию разных модальностей.

Слайд 19

Тектоспинальный путь начинается от верхней части четверохолмия, он использует зрительную

информацию, что оказывается нужным для координации совершаемых действий с одновременными

движениями глаз и головы

Латеральный путь от ствола к спинному мозгу представлен руброспинальным трактом, начинающимся от крупноклеточных областей красных ядер среднего мозга. Он предназначен для управления дистальными мышцами конечностей, которые используются, например, для того, чтобы взять какой-нибудь предмет рукой или захватить его пальцами

Слайд 20

Сложную моторную деятельность, тонкие координированные действия определяют моторные области коры,

от которых к стволу и спинному мозгу направляются два важных

пути: кортикоспинальный и кортикобульбарный, которые иногда объединяют под названием пирамидный тракт

Нисходящие пути моторной коры

Слайд 21

Кортикоспинальный путь, обеспечивющий управление мышцами туловища и конечностей, заканчивается либо

прямо на мотонейронах, либо на интернейронах спинного мозга, а часть

аксонов этого пути образует синапсы с нейронами красных ядер среднего мозга

Кортикобульбарный путь осуществляет контроль двигательных ядер черепно-мозговых нервов, управляющих мышцами лица и движениями глаз. Помимо этого он проецируется на сложную сеть двигательных ядер ствола, связанных со спинным мозгом .

Слайд 22Приблизительно 1/3 волокон кортикоспинального пути происходит от нейронов премоторной коры

(поле 6), а остальные начинаются в соматосенсорной коре (поля 3,

2, 1) и осуществляют перенос сенсорной информации в разные области мозга

Кортикоспинальный путь проходит через внутреннюю капсулу мозга, а в продолговатом мозгу образует характерные утолщения на вентральной поверхности - они называются пирамидами (от этого термина произошло название: пирамидный тракт)

Слайд 23Связь между сенсорикой и моторикой очень тесна.

По образному выражению

Н.А. Бернштейна, «в организме все моторы осенсорены, а сенсоры омоторены».

Сформулированы

общие представления о многоуровневой иерархической системе координации движений.

В соответствии с ними система управления движениями состоит из следующих уровней:

А – уровень палеокинетических регуляций, он же руброспинальный уровень центральной нервной системы.

Уровень А обеспечивает тонус всей мускулатуры. Он может довольно тонко управлять возбудимостью спинальных структур, обеспечивая, в частности, реципрокную иннервацию мышц-антагонистов. Действия этого уровня полностью непроизвольны.

Концепция Н. Бернштейна

Слайд 24В – уровень синергий, он же таламо-паллидарный уровень. Уровень синергий

и штампов, или таламо-паллидарный уровень. Движения этого уровня отличаются обширностью

вовлекаемых в синергию мышц и характеризуются наклонностью к стереотипам, периодичности.

С – уровень пространственного поля, он же пирамидно-стриарный уровень. Ведущая афферентация этого уровня – синтетическое пространственное поле. Пространственное поле – это восприятие и владение внешним окружающим пространством.

D – уровень действий (предметных действий, смысловых цепей и т.п.), он же теменно-премоторный уровень.

Концепция Н. Бернштейна

Слайд 25Зарождение побуждения к движению связано с активностью подкорковых и корковых

мотивационных зон.

Замысел движения формируется в ассоциативных зонах коры.

Далее

происходит формирование программы движения с участием базальных ганглиев и мозжечка, действующих на двигательную кору через ядра таламуса.

За реализацию программы отвечает двигательная кора и нижележащие стволовые и спинальные двигательные центры.

ДВИГАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

Слайд 26

Разомкнутая система управления

Двигательная программа может быть реализована различными способами.

В

простейшем случае ЦНС посылает к мышцам заранее сформированную последовательность команд,

не подвергающуюся во время реализации никакой коррекции.

Используется при осуществлении быстрых, так называемых «баллистических» движений.

Замкнутая система управления с обратными связями

Чаще всего ход осуществления движения сравнивается с его планом на основе сигналов от многочисленных рецепторов, и в реализуемую программу вносятся нужные коррекции.

Слайд 27В выполнении ДП возникают значительные задержки в центральном звене обратной

связи

Во многих случаях целесообразно реагировать не на отклонение от плана

движения, а на само внешнее возмущение еще до того, как оно успело вызвать отклонение.

Такое управление называют управлением по возмущению.

Слайд 28Другим способом уменьшения влияния задержек является антиципация. Во многих случаях

ЦНС способна предусмотреть в двигательной программе появление возмущений еще до

их возникновения.

Эта упреждающая «позная» активность (антиципация) осуществляется автоматически с очень короткими центральными задержками.

Слайд 29Координацию можно определить, как способность реализовать движение в соответствии с

его замыслом

– Необходима согласованная работа как минимум двух мышц агониста

и антагониста.

В связи с этим в двигательном акте можно выделить основную мышцу (основной двигатель), вспомогательные мышцы (синергисты), антагонисты и стабилизаторы (мышцы, которые фиксируют не участвующие в движении суставы).

Устойчивые сочетания одновременных движений в нескольких суставах, направленных на достижение единой цели, получили название синергий.

Слайд 30

Как показал Н.А. Бернштейн, по мере обучения вырабатывается такая структура

двигательного акта, при которой немышечные силы включаются в его динамику,

становятся составной частью двигательной программы. Излишние мышечные напряжения при этом устраняются, движение становится более устойчивым к внешним возмущениям.

Слайд 31Необходимость внутренних моделей для управления движениями связана со спецификой сенсомоторной

системы.

1. Большинство рецепторов расположено на подвижных звеньях тела – следовательно,

они собирают информацию в собственных локальных системах координат.

2. Для управления движениями мозгу необходимы величины, которые не содержатся непосредственно в первичных сигналах рецепторов. К подобным величинам относятся такие, как длины кинематических звеньев, положения парциальных и общего центра масс.

3. Ход выполнения движения оценивается путем сравнения реальной афферентации с ожидаемой (эфферентная копия).

Слайд 32Для многозвенных кинематических цепей, оснащенных рецепторами разных модальностей, эфферентная копия

оказывается достаточно сложной, и для ее построения также требуется внутренняя

модель.

Так «позные» автоматизмы модулируются внутренним представлением о конфигурации тела.

ДВИГАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

Слайд 33Включает механизмы построения систем отсчета, набор базисных моторных автоматизмов и

алгоритмов их согласования.

Они составляют основу внутреннего представления о собственном

теле и окружающем пространстве.

Система внутреннего представления играет ведущую роль в задачах переработки сенсорной информации и реализации пространственно ориентированных движений.

Нейронная модель тела

Слайд 34

Планировать предстоящие действия начинает дорсолатеральная префронтальная ассоциативная кора на основе

информации, поступающей, в первую очередь, от заднетеменных областей, с которыми

её связывает множество нейронных путей

Выходная активность префронтальной ассоциативной коры адресована премоторным или вторичным моторным областям, которые создают конкретный план предстоящих действий и непосредственно готовят моторные системы к движению.

Ко вторичным двигательным областям относятся премоторная кора и добавочный моторный ареал (поле 6)

Слайд 35Премоторная область получает переработанную сенсорную информацию от задне-теменных областей; содержит

сведения о комплексе зрительных и соматосенсорных ощущений.

Выходы из премоторной

области, направленные к стволу в составе медиального пути - ретикулоспинального тракта.

Главная задача премоторной области коры: контролировать мышцы туловища и проксимальных отделов конечностей.

Они важны в начальной фазе выпрямления тела или движения руки к намеченной цели.

Слайд 36

Добавочный моторный ареал - на верхней стороне лобных долей у

медиальных поверхностей продольной борозды

Добавочный моторный ареал программирует последовательность движений, которые

выполняются билатерально

Слайд 37Каждая соматотопическая область моторной коры имеет обратную связь с управляемой

частью тела.

Связь обеспечивается поступлением информации от соответствующих рецепторов в

соматосенсорную кору, а из неё - в моторную.

Например, в область представительства рук сенсорная информация поступает от рецепторов кожи: благодаря ей ощупывание предметов руками или пальцами даёт возможность тонко регулировать движения этих пальцев

Слайд 38Вторичная моторная кора занимает в иерархии двигательных центров главенствующее положение

над первичной : во вторичной коре движения планируются, а первичная

этот план выполняет

О мозжечке

Мозжечок постоянно получает информацию о планирующихся движениях от коры, о положении головы и глаз и о тонусе мышц, необходимом для совершения движения, - от двигательных центров ствола, а от спинного мозга к нему поступают сведения о характере уже совершаемых движений

Слайд 39Нейроны Пуркинье рассматривают в качестве интегратора сведений о текущем состоянии

различных компонентов моторных систем. К каждой из приблизительно 15 миллионов

клеток Пуркинье поступает обособленная информация от моховидных и лазающих волокон.

Клетки мозжечка ведут себя как переключательные нейроны: в ответ на афферентную информацию они активируются и отправляют эфферентные сигналы двигательным ядрам ствола.

Кора мозжечка контролирует характер этих сигналов: нейроны Пуркинье разрешают или подавляют проявления активности клеток мозжечка.

В результате одни моторные программы разрешаются, а другие - поправляются, либо отменяются.

Слайд 40Все афферентные связи базальных ганглиев приходятся на полосатое тело.

В

нём оканчиваются многочисленные глутаматэргические волокна от нейронов сенсомоторных и ассоциативных

областей коры, планирующих движение и создающих двигательные программы.

Источником для другой группы сигналов, поступающих к полосатому телу, служит таламус.

Важный афферентный путь начинается в дорсальной части чёрной субстанции: её дофаминэргические нейроны оказывают тормозное действие на полосатое тело, в котором количество дофаминэргических синапсов на единицу объёма больше, чем в любой другой области мозга.

Базальные ганглии

Слайд 41

В полосатом теле есть входные нейроны локальных сетей, перерабатывающие полученную

информацию, и выходные нейроны, передающие сигналы двум получателям: бледному шару

и ретикулярной части чёрной субстанции

Выходная активность ретикулярной части чёрной субстанции и бледного шара адресована таламусу.

Нейроны таламуса распределяют его между двумя получателями:

во-первых, они передают информацию префронтальной ассоциативной области, вторичной и первичной моторной коре, а

во-вторых, с помощью холинэргических нейронов отправляют её полосатому телу.

Слайд 42В результате формируются два круга возбуждения: БОЛЬШОЙ И МАЛЫЙ.

По

БОЛЬШОМУ КРУГУ возбуждение от различных областей коры, в том числе

от моторных, поступает в полосатое тело, оттуда в бледный шар или ретикулярную часть чёрной субстанции, затем в таламус, а из него возвращается в моторную кору.

В МАЛОМ КРУГЕ оно циркулирует : полосатое тело - бледный шар или чёрная субстанция - таламус - полосатое тело.

Слайд 43

МОЖНО КОНСТАТИРОВАТЬ

ВОЗМОЖНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ ХОДОМ ДВИЖЕНИЙ У МОЗЖЕЧКА

У БАЗАЛЬНЫХ ГАНГЛИЕВ

- УЧАСТИЕ В СТРАТЕГИЧЕСКИХ АСПЕКТАХ ДВИЖЕНИЯ, СВЯЗАННЫХ С ИХ ПЛАНИРОВАНИЕМ

И ИНИЦИАЦИЕЙ

Слайд 44

РЕЗЮМЕ

Контролирующие моторные действия структуры мозга организованы иерархически, на каждом иерархическом

уровне реализуются собственные двигательные программы, разные иерархические уровни связаны параллельными

путями друг с другом, каждый уровень соматотопически организован и решает собственные функциональные задачи.

Двигательная активность постоянно согласуется с сенсорной информацией, обеспечивающей моторные центры разных уровней сведениями о ходе выполнения движений.

В формировании произвольных движений участвуют ассоциативные и моторные области коры, мозжечок и базальные ганглии.

Взаимодействие этих структур обеспечивает сложная сеть проводящих путей, в которой используются как возбуждающие, так и тормозные нейромедиаторы.

Слайд 45В результате научения происходит модификация поведения, а память проявляется как

сохранение этой модификации

Энграмма – след памяти, сформированный в результате обучения.

Описание энграммы может быть выполнено как минимум по трем параметрам:

динамике развития процессов, приводящих к становлению следа;

параметру состояния энграммы, характеризующему ее готовность к воспроизведению;

по устройству энграммы, характеризующему механизмы, которые лежат в основе ее создания.

ПАМЯТЬ

Слайд 46

КОНСОЛИДАЦИЯ – процесс, приводящий к физическому закреплению энграммы

Реверберация – механизм

консолидации, основанный на многократном пробегании нервных импульсов по замкнутым цепям

нейронов.

теория консолидации

Слайд 47Сформулирована Д.О. Хеббом [Hebb, 1949] и Р.В. Джерардом [Gerard, 1963].

Формирование

энграммы осуществляется в два этапа:

Этап кратковременной памяти.

Он характеризуется

неустойчивой формой следа и существует в течение непродолжительного периода. Именно на этом этапе след уязвим для действия модулирующих память влияний.

Этап долговременной памяти.

Переход следа в устойчивое состояние, которое не изменяется в течение продолжительного периода.

Фиксация энграммы осуществляется при помощи процесса консолидации.

Гипотеза о двух последовательно развивающихся следах.

Слайд 48

БЫЛА ПРЕДЛОЖЕНА ДЖ. Л. МАК-ГО И П.Е. ГОУЛДОМ [MCGAUGH, GOLD,

1976]

В основе ее лежит предположение о том, что при обучении

развиваются два процесса – один специфический, инициируемый приобретенным опытом, а другой неспецифический

След памяти нестабилен до тех пор, пока неспецифическая физиологическая активность не закрепит состояние мозга, которое способствует научению и хранению следа

Гипотеза одного следа и

двух процессов

Слайд 49Согласно представлениям, в кратковременной памяти след находится несколько секунд, а

в долговременной – от нескольких секунд до нескольких лет.

Основные характеристики

кратковременной памяти

1. Кратковременная память необходима для перехода следа в долговременную память.

2. Содержимое кратковременной памяти быстро угасает (оно может быть разрушено различными амнестическими воздействиями).

3. Объем кратковременной памяти ограничен, в отличие от долговременной памяти, которая практически постоянна, а объем ее неисчерпаем

Кратковременная

долговременная память

Слайд 50

Память выступает как единое свойство - не существует разделения на

кратковременную и долговременную.

Временной градиент ухудшения памяти показывает влияние на

воспроизведение энграммы.

При обучении фиксация памяти происходит во время обучения.

Динамика научения отражает и динамику фиксации памяти.

Память существует в активной форме, готовой к реализации в данный момент времени, и в пассивной – не готовой к непосредственному воспроизведению.

Основное положение теории активной памяти

Слайд 51

Активная энграмма – след памяти, находящийся в состоянии, готовом для

реализации в поведении и существующий на уровне электрической активности определенных

нервных элементов

Показано, что раздражение

ретикулярной формации приводит к нарушению кратковременной памяти,

хвостатого ядра – кратковременной и долговременной,

миндалины и гиппокампа – долговременной

Предполагается, что кратковременная и долговременная память развиваются параллельно и обеспечиваются разными нейронными системами

Слайд 52Наиболее отчетливые и стойкие нарушения поведения были связаны с разрушением

префронтального неокортекса, тем не менее эффективными оказались и повреждения таких

структур, как

хвостатое ядро и

другие базальные ядра,

гиппокамп,

септум,

ядра таламуса,

височная кора,

ретикулярная формация среднего мозга

Слайд 53Процедурная память – это знание того, как нужно действовать.

Процедурная

память, вероятно, развивается в ходе эволюции раньше, чем декларативная.

Привыкание

и классическое обусловливание – это примеры приобретения процедурной памяти.

Процедурная память основана на биохимических и биофизических изменениях, происходящих только в тех нервных сетях, которые непосредственно участвуют в усвоенных действиях.

Декларативная память обеспечивает ясный и доступный отчет о прошлом индивидуальном опыте. В отличие от имплицитной процедурной памяти, она является эксплицитной, сознательной.

Слайд 54Структурой, важной для декларативной памяти, является гиппокамп (включая собственно гиппокамп

и зубчатую извилину, субикулярный комплекс и энторинальную кору) вместе с

парагиппокампальной корой.

Внутри диэнцефалона важные для декларативной памяти структуры и связи включают медиодорзальные ядра таламуса, передние ядра, маммилоталамический тракт и внутреннюю медуллярную пластинку

Слайд 55Гипотезы памяти

Обычно в качестве основного изменения при формировании памяти рассматривают

модификацию синаптических связей (Хебб)

В современных исследованиях одно из наиболее разрабатываемых

направлений – это изучение структуры и функции синаптических мембран и их роли в передаче, фиксировании и хранении информации

Не только кратковременная, но и долговременная память связана с изменением структуры липидного бислоя синаптических мембран

Слайд 56Гипотезы памяти

Впервые гипотеза конвергентного принципа замыкания ассоциативной связи была сформулирована

Дж. Экклсом в 1968 г.

Он предположил существование «центра» конвергенции,

не имеющего определенной локализации.

На нейронах, входящих в состав этого «центра», происходит встреча сочетаемых раздражителей.

По принципу конвергенции гетерогенных стимулов на таком нейроне происходит формирование пространственно-временной структуры.

Гипотеза Дж. Экклса получила дальнейшее развитие и была дополнена представлениями о следовых процессах и их роли в формировании и фиксации энграммы.

Основу формирования памятного следа составили феномен реверберации импульсной активности по замкнутым нейронным цепям и явление длительной синаптической (посттетанической) потенциации, хорошо изученное в нейрофизиологии.

Слайд 57память

Принцип конвергенции стимулов гетерогенной модальности получил основательное развитие в теоретической

концепции П. К. Анохина о конвергентном замыкании ассоциативных связей.

Имеющие

место при образовании ассоциативной связи нейрофизиологические процессы проторения, суммации, посттетанической потенциации, взаимодействие сигналов различных сенсорных модальностей и биологических модальностей, по мнению П.К. Анохина, являются недостаточными

Слайд 58В консолидации следа участвуют АХ, 5ОТ, НА(А) системы мозга

АХ области

обеспечивают обр-е врем. связей в УР – информационную составляющую процессов

обучения

Моноаминергические системы (5-ОТ, НА, А)

Адренергические Системы причастны к формированию t-связей. 5-ОТ – к фиксации связей

Долговр. Память явл-ся функцией тормозных (ГАМК, Глу, цНК, Са2+).

ОСОБАЯ РОЛЬ ПРИНАДЛЕЖИТ НЕЙРОПЕПТИДАМ

эндогеннные опиоиды – энкефалины, эндорфины улучшают обр-е УР

ПП ГТ и гипофиза (окситоцин, вазопрессин) влияют на процессы памяти. ВП – улучшает, а Окс – ухудшает формир-е ДП

Нейрохимия памяти

Слайд 59Височная доля (мед-вис. Кора, ГК, миндалина, специф/неспециф. Ядра Т, мозжечок,

элементы КБП)

Височная доля обесп-т текущее запомин-е, но это не место

хранения П.

ГК получает мн-во афферент. Инф. От Сенс. Систем (после мн-ва переключ-й)

ГК, ГТ, Минд тесно связаны. Через них прох-т мн-во эффер-х путей от разл. Обл. КБП.

М., ГК обесп. Обучение новым формам поведения

Мед. Вис. Кора & ГК обесп. Слхр- недавн. Следов П.

Люди с повр. Височн. Доли (МВК+ГК) живут только в настоящем времени, но нет перевода КП в ДП

Нейроанатомия памяти

Слайд 60Первая наиболее стройная концепция, связывающая эмоции с функциями определенных структур

мозга, была опубликована в 1937 г.

Принадлежит американскому невропатологу Дж.Пейпецу.

Изучая

эмоциональные расстройства у больных с поражением гиппокампа и поясной извилины, он выдвинул гипотезу о существовании единой системы, объединяющей ряд структур мозга и образующей мозговой субстрат для эмоций.

Эта система представляет замкнутую цепь и включает: гипоталамус - передневентральное ядро таламуса - поясную извилину - гиппокамп - мамиллярные ядра гипоталамуса. Она получила название круга Пейпеца

Нейроанатомия эмоций

Слайд 61Позднее П.Мак-Лин в 1952 г., учитывая, что поясная извилина как

бы окаймляет основание переднего мозга, предложил назвать ее и связанные

с ней другие структуры мозга лимбической системой (limbus — край).

Источником возбуждения для этой системы является гипоталамус.

Сигналы от него следуют в средний мозг и нижележащие отделы для инициации вегетативных и моторных эмоциональных реакций.

Одновременно нейроны гипоталамуса через коллатерали посылают сигналы в передневентральное ядро в таламусе. По этому пути возбуждение передается к поясной извилине коры больших полушарий.

Из всех структур круга Пейпеца наиболее тесную связь с эмоциональным поведением обнаруживают гипоталамус и поясная извилина.

Нейроанатомия эмоций

Слайд 62Судаков определил мотивации, как "эмоционально окрашенные состояния животных и человека,

формирующие поведение, направленное на удовлетворение лежащих в их основе биологических

и социальных потребностей«

Определение Симонова: "Мотивация - физиологический механизм активирования хранящихся в памяти следов (энграмм) тех внешних объектов, которые способны удовлетворить имеющуюся у организма потребность, и тех действий, которые способны привести к её удовлетворению".

ИНТЕГРАТИВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ РЕГУЛЯЦИИ ПОВЕДЕНИЯ

Мотивации

Слайд 63Во-первых, мотивация направляет поведение к определённой цели - удовлетворению потребности.

Во-вторых, она повышает общий уровень бодрствования, стимулирует человека или животное

к активным действиям.

В-третьих, она согласует между собой отдельные компоненты поведения и определяет их необходимую последовательность.

три важных функции мотивации

Слайд 64В формировании мотиваций участвуют, наряду с нервными, и эндокринные механизмы

управления поведением

Биологические потребности связаны с сохранением важнейших гомеостатических параметров

Регулирование гомеостатических

параметров можно рассмотреть с позиций теории управления - одного из разделов кибернетики, которая изучает информационные процессы в сложных системах.

Системой в кибернетике называется совокупность взаимодействующих между собой относительно элементарных структур или процессов

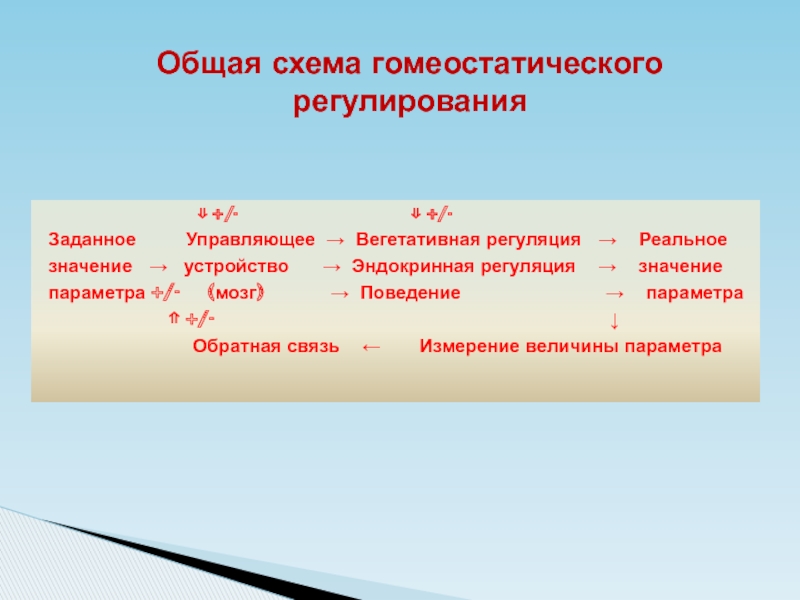

Слайд 65Общая схема гомеостатического регулирования

⇓ +/-

⇓ +/-

Заданное Управляющее → Вегетативная регуляция → Реальное

значение → устройство → Эндокринная регуляция → значение

параметра +/- (мозг) → Поведение → параметра

⇑ +/- ↓

Обратная связь ← Измерение величины параметра

Слайд 66

Гипоталамус является управляющим устройством, к которому поступает вся необходимая информация

о сохранении гомеостатических параметров или их отклонении от заданного значения.

Физиологически это означает получение афферентных сенсорных сигналов от периферических рецепторов, а также способность центральных рецепторов самих гипоталамических нейронов непосредственно воспринимать изменения состава крови и ликвора.

Гипоталамус - важнейшая мотивационная

структура мозга

Слайд 67Академик К. В. Судаков на основе многолетнего опыта исследования механизмов

биологических мотиваций сформулировал представление о том, что различные группы гипоталамических

нейронов используют для своих обменных процессов только определённые гуморальные факторы, т.е. обладают химической избирательностью.

мотивационные центры гипоталамуса

Слайд 68

Возбуждение нейронов мотивационных центров происходит постепенно: по мере нарастания метаболической

потребности достигается критический уровень их деполяризации и вследствие этого нейроны

начинают ритмически генерировать потенциалы действия до тех пор, пока потребность не будет удовлетворена

триггерный механизм деятельности Hpt

Слайд 69 Мотивационные центры гипоталамуса взаимодействуют с ретикулярной формацией, активность которой повышает

общий уровень бодрствования и этим способствует эффективности действий, направленных на

удовлетворение потребности

Слайд 70В 1937 году нейроанатом Джеймс Папец предложил объединить их в

лимбическую систему (лат. limbus - кайма).

Кольцо лимбической системы образуют

мамиллярные тела, гиппокамп, миндалины и свод, проходящий дугой от гиппокампа к мамиллярным телам и перегородке.

Нейроны перегородки образуют несколько пучков аксонов, соединяющих её с мамиллярными телами, миндалинами и гиппокампом - в результате образуется кольцо, по которому может циркулировать возбуждение.

Лимбическая система мозга

Слайд 71К ПОЗИТИВНЫМ эмоциогенным зонам относятся латеральный и перивентрикулярный гипоталамус, перегородка,

покрышка среднего мозга: здесь сосредоточены тела или аксоны моноаминоэргических нейронов,

использующих в качестве медиаторов дофамин или норадреналин.

Негативных эмоциогенных зон в мозгу гораздо меньше, чем позитивных

Слайд 72Переживание удовольствия связано с активацией областей мозга, которые иннервирует мезолимбическая

система, образованная дофаминэргическими нейронами

дофаминэргические нейроны обеспечивают "награду" за совершённые

действия и такая деятельность становится, по мере приобретения опыта, важным механизмом активации поведения, усилением средств поиска

Роль мезолимбической системы в формировании мотиваций

Слайд 73Если гипоталамус является важнейшей мотивирующей структурой мозга, активирующейся при изменении

постоянства внутренней среды, то на внешние стимулы, вызывающие мотивацию или

же изменяющие уже мотивированное поведение, раньше гипоталамуса откликаются нейроны миндалевидных ядер или миндалин мозга, которые относятся к лимбической системе и находятся в височных долях больших полушарий.

Роль миндалин в образовании мотиваций

Слайд 74

ДВА ВАЖНЫХ ИСТОЧНИКА АФФЕРЕНТНОЙ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ МИНДАЛИН: СЕНСОРНЫЕ ЯДРА ТАЛАМУСА

И КОРА, ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ВТОРИЧНЫЕ СЛУХОВЫЕ ОБЛАСТИ И ПОЛИМОДАЛЬНЫЕ АССОЦИАТИВНЫЕ ПОЛЯ

Слайд 75ПОМИМО ЭТОГО СУЩЕСТВУЕТ ЭФФЕРЕНТНЫЙ ПУТЬ ОТ МИНДАЛИН К КОРЕ, В

ОСОБЕННОСТИ К ОРБИТОФРОНТАЛЬНОЙ ОБЛАСТИ И ПОЯСНОЙ ИЗВИЛИНЕ, ЭТОТ ПУТЬ ВАЖЕН

ДЛЯ ОСОЗНАНИЯ ПЕРЕЖИВАЕМЫХ ОЩУЩЕНИЙ. КРОМЕ ТОГО, ЯДРА МИНДАЛИН ИМЕЮТ РЕЦИПРОКНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ С ГИППОКАМПОМ, А ТАКЖЕ ПОЛУЧАЮТ АФФЕРЕНТНУЮ ПРОЕКЦИЮ ОТ ГИПОТАЛАМУСА, ХОТЯ ОНА И УСТУПАЕТ ПО МОЩНОСТИ ЭФФЕРЕНТНЫМ ВЛИЯНИЯМ МИНДАЛИН НА ГИПОТАЛАМУС

Слайд 76

ИЗМЕНЕНИЯ ГОМЕОСТАТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ПРИВОДЯТ В ДЕЙСТВИЕ НЕРВНЫЕ И ЭНДОКРИННЫЕ МЕХАНИЗМЫ

ИХ РЕГУЛЯЦИИ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗАДАННОГО ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ. ОДНОВРЕМЕННО С

ЭТИМ ИЛИ ЗАБЛАГОВРЕМЕННО ФОРМИРУЕТСЯ СПЕЦИФИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ, НАПРАВЛЕННОЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ТОЙ ЖЕ ЦЕЛИ.

ГЛАВНОЙ МОТИВАЦИОННОЙ СТРУКТУРОЙ МОЗГА ЯВЛЯЕТСЯ ГИПОТАЛАМУС, НЕЙРОНЫ КОТОРОГО АКТИВИРУЮТСЯ ПРИТОКОМ СПЕЦИФИЧЕСКИХ АФФЕРЕНТНЫХ ИМПУЛЬСОВ И ПРЯМЫМ ВЛИЯНИЕМ ГУМОРАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ. В МОТИВАЦИЯХ, СВЯЗАННЫХ С ДЕЙСТВИЕМ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ ВАЖНУЮ РОЛЬ ИГРАЮТ МИНДАЛИНЫ МОЗГА.

КОНКРЕТНЫЕ ФОРМЫ МОТИВИРОВАННОГО ПОВЕДЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ МОТИВАЦИОННОЙ ДОМИНАНТЫ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ СЛОЖНЫМИ РАЗНОВИДНОСТЯМИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ ПОДКОРКОВЫМИ СТРУКТУРАМИ И КОРОЙ МОЗГА, ПРИЧЁМ ВАЖНУЮ РОЛЬ ИГРАЕТ ПРЕЖНИЙ ПОВЕДЕНЧЕСКИЙ ОПЫТ И ОБРАЗОВАННЫЕ СЛЕДЫ ПАМЯТИ

![Нейрофизиология программы Сформулирована Д.О. Хеббом [Hebb, 1949] и Р.В. Джерардом [Gerard, 1963].Формирование энграммы Сформулирована Д.О. Хеббом [Hebb, 1949] и Р.В. Джерардом [Gerard, 1963].Формирование энграммы осуществляется в два этапа: Этап кратковременной](/img/thumbs/8fbff74158236720a40fe51128f61ab8-800x.jpg)

![Нейрофизиология программы БЫЛА ПРЕДЛОЖЕНА ДЖ. Л. МАК-ГО И П.Е. ГОУЛДОМ [MCGAUGH, GOLD, 1976]В БЫЛА ПРЕДЛОЖЕНА ДЖ. Л. МАК-ГО И П.Е. ГОУЛДОМ [MCGAUGH, GOLD, 1976]В основе ее лежит предположение о том,](/img/thumbs/400be0669a5c628fbfa82fabafdd1b6a-800x.jpg)