Разделы презентаций

- Разное

- Английский язык

- Астрономия

- Алгебра

- Биология

- География

- Геометрия

- Детские презентации

- Информатика

- История

- Литература

- Математика

- Медицина

- Менеджмент

- Музыка

- МХК

- Немецкий язык

- ОБЖ

- Обществознание

- Окружающий мир

- Педагогика

- Русский язык

- Технология

- Физика

- Философия

- Химия

- Шаблоны, картинки для презентаций

- Экология

- Экономика

- Юриспруденция

Растения пустынь и полупустынь

Содержание

- 1. Растения пустынь и полупустынь

- 2. Пустыня…

- 3. Атакама (Анды)

- 4. Сахара

- 5. Слайд 5

- 6. Слайд 6

- 7. Условия существования в пустынях очень суровы: отсутствие

- 8. Ксерофи́ты - растения сухих местообитаний, способные переносить

- 9. Эшшольция

- 10. Приспособления к недостатку влагиК примеру, пырей (Elytrigia)

- 11. ПырейПесколюб

- 12. Ксерофиты, растущие в пустынях, обладают приспособлениями к

- 13. Слайд 13

- 14. СуккулентыМеханизмы для экономииЛистья, стебель опушены либо покрыты

- 15. Механизмы для храненияТолстые, наполненные влагой листья или

- 16. Механизмы для полученияИсточники влаги для суккулентов пустынных

- 17. Предохранение от солнечных ожогов и перегреваСветлая окраска

- 18. Стеблевые суккуленты Сохраняют влагу в утолщённом, часто

- 19. Ребуция

- 20. молочай

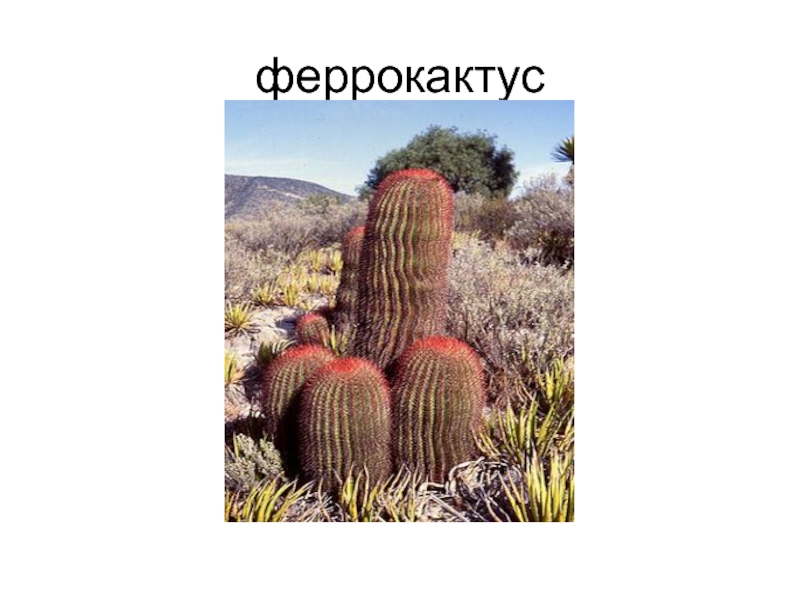

- 21. феррокактус

- 22. Молочай тирукалли

- 23. Молочай треугольный

- 24. Ядовитый молочай

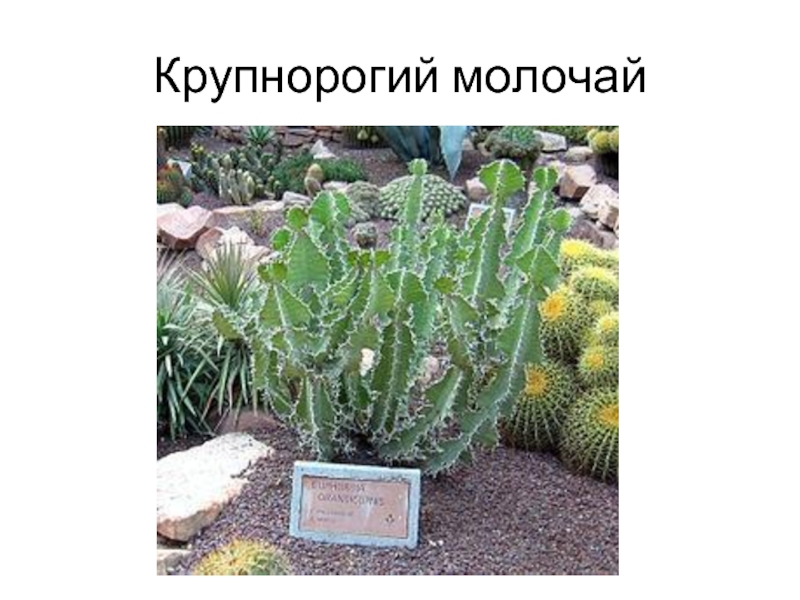

- 25. Крупнорогий молочай

- 26. опунция

- 27. Питайя – съедобный кактус

- 28. Слайд 28

- 29. Слайд 29

- 30. Листовые суккулентыСохраняют влагу в толстых листьях. К листовым суккулентам относятся представители родов алоэ, литопс, хавортия, эчеверия.

- 31. Замиокулькас

- 32. Эхеверия изящная

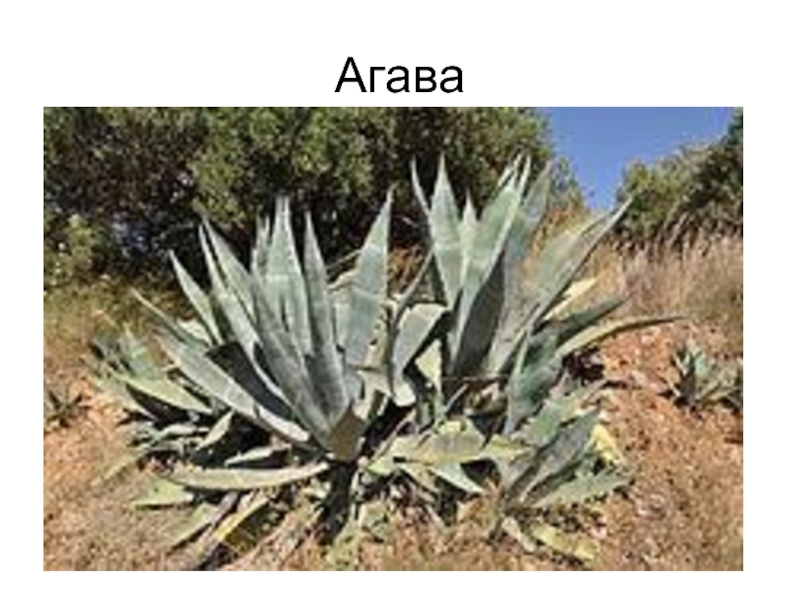

- 33. Агава

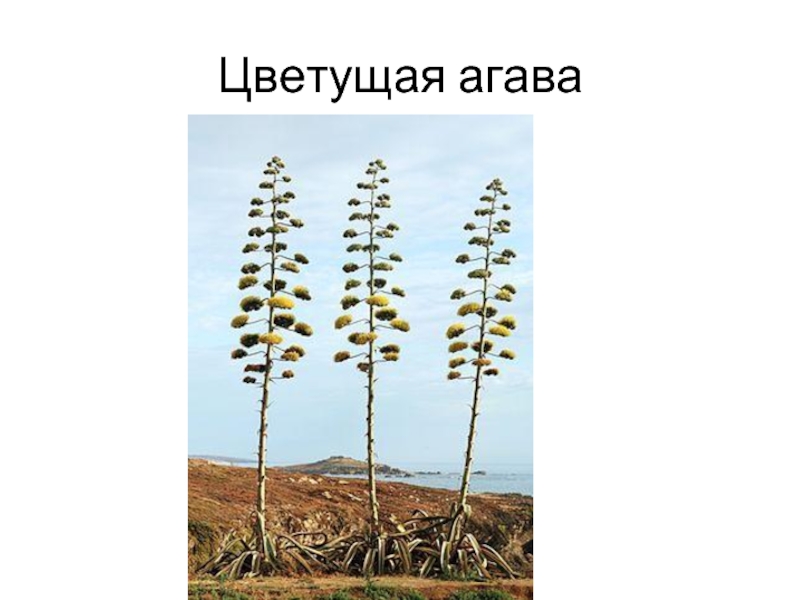

- 34. Цветущая агава

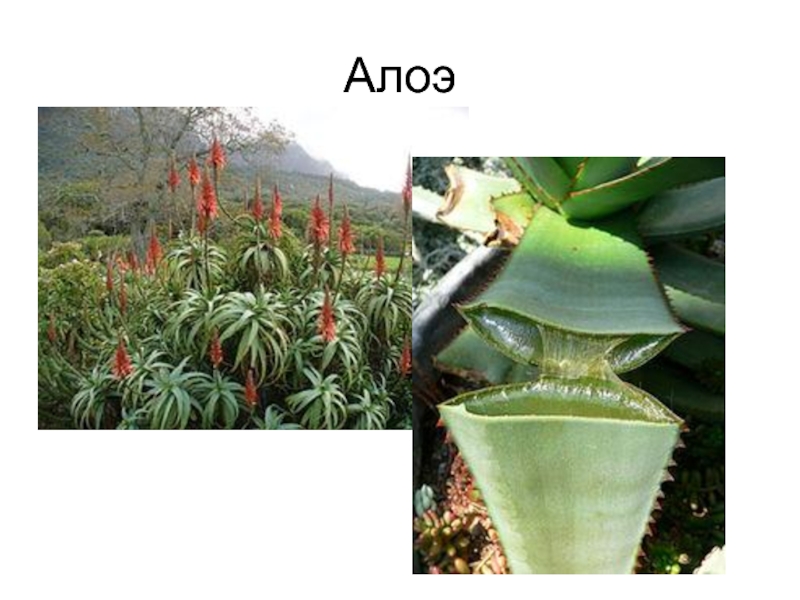

- 35. Алоэ

- 36. Диккия

- 37. Хавортия

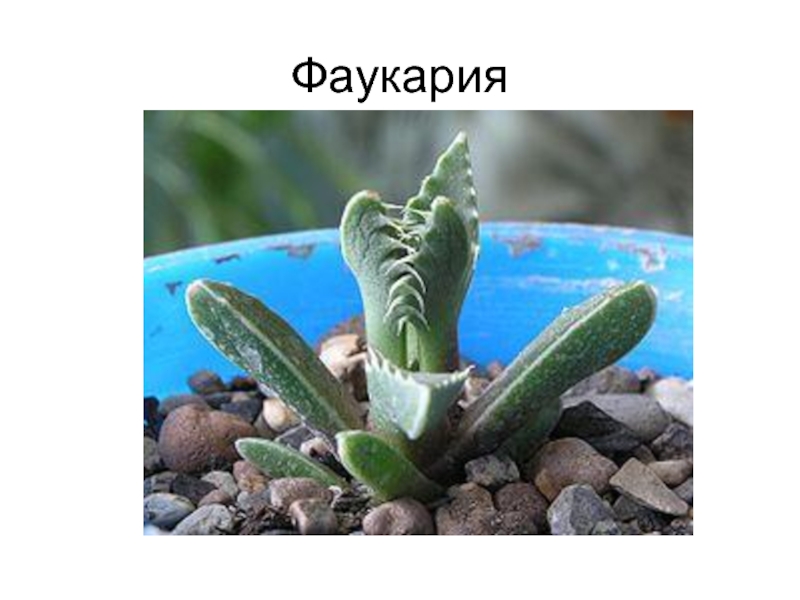

- 38. Фаукария

- 39. Камневидные кактусыЛитопсТитанопсис

- 40. Хавортия

- 41. Слайд 41

- 42. Внутриматериковые пустыниДля внутриматериковых пустынь умеренных поясов типичны

- 43. Саксаул

- 44. Джузгун

- 45. Эфедра

- 46. Солянка

- 47. Полынь

- 48. Бурачок-эфемер (появляется на короткий влажный период)

- 49. Кандык и гусиный лук– эфемероиды (отмирает надземная часть)

- 50. Богаче растительный покров субтропических пустынь Северной Америки

- 51. Акация

- 52. Эвкалипт

- 53. Лебеда

- 54. Прутняк (разновидность вяза)

- 55. На солончаках пустынь умеренного, субтропического и тропического

- 56. Тамариск

- 57. Селитрянка

- 58. Сведа (солерос)

- 59. Для долин пустынно-умеренного пояса Азии характерны заросли листопадных деревьев — туранговый тополь, джида, ива, карагач

- 60. Карагач (вяз мелколистный)

- 61. Туранг – реликтовое дерево, пережившее ледник

- 62. Скачать презентанцию

Пустыня…

Слайды и текст этой презентации

Слайд 8Ксерофи́ты - растения сухих местообитаний, способные переносить продолжительную засуху («засухоустойчивые»).

Ксерофиты

составляют типичную флору пустынь и полупустынь, обычны на морском побережье

и в песчаных дюнах.Такие растения разным образом адаптированы к засушливым условиям, в которых они растут. Некоторые переживают экстремальные периоды в виде семян и спор, которые после выпадения дождя могут прорастать; новые растения иногда за четыре недели успевают вырасти, зацвести и дать семена, которые будут пребывать в состоянии покоя до следующего дождливого периода; к таким растениям, к примеру, относится эшшольция калифорнийская

Слайд 10Приспособления к недостатку влаги

К примеру, пырей (Elytrigia) и песколюб (Ammophila)

обладают обширной системой корневищ и придаточными корнями, позволяющими им добывать

воду из водоносного слоя ниже песка и вегетировать даже во время сильной засухи.Слайд 12Ксерофиты, растущие в пустынях, обладают приспособлениями к уменьшению потери воды

и для её запасания: мясистые сочные листья бриофиллума (Bryophyllum), отсутствие

листьев у большинства кактусов.Слайд 14Суккуленты

Механизмы для экономии

Листья, стебель опушены либо покрыты кутикулой (плотной восковой

оболочкой), что снижает испарение.

Листья имеют округлую форму, что снижает площадь

испаряющей поверхности.Листья собраны в розетку, стебель редуцирован.

Уменьшено количество дыхательных устьиц, через которые происходит основное испарение воды.

Листья редуцированы в колючки или отсутствуют, фотосинтез происходит в стебле, имеющем цилиндрическую или шаровидную форму для уменьшения площади поверхности

CAM-фотосинтез: днём устьица закрыты, газообмен происходит ночью, когда температура ниже, а влажность больше.

В засушливый период надземные части растения отмирают и отрастают заново при появлении влаги.

Слайд 15Механизмы для хранения

Толстые, наполненные влагой листья или стебли.

Ребристый стебель. При

появлении большого количества влаги после дождя складки распрямятся, в результате

чего растение не лопается от избытка жидкости.Слайд 16Механизмы для получения

Источники влаги для суккулентов пустынных областей:

Подземные воды.

Роса, выпадающая

при ночном остывании воздуха; туманы.

Редкие дожди в определённые сезоны.

В ходе

эволюции многие суккулентные растения выработали следующие приспособления:Высокое осмотическое давление в корнях.

Длинные корни, доходящие до подземных водоносных слоёв.

Поверхностные корни, позволяющие собирать влагу от росы и дождей.

Листья имеют форму желоба. Атмосферные осадки стекают по ним к корням.

Пушок на поверхности растения конденсирует влагу из воздуха.

Слайд 17Предохранение от солнечных ожогов и перегрева

Светлая окраска листьев. Эчеверии имеют

голубовато-зелёную окраску, аргиродермы — почти белую.

Ткани, подверженные солнечной радиации, вырабатывают защитные

пигменты красного или коричневого цвета.Растение почти полностью находится в земле, на поверхности видны лишь кончики вертикальных цилиндрических листьев. Через прозрачные участки на надземной поверхности свет проникает в толщу листа, наполненную хлорофиллом. Примеры: литопс, фенестрария, фрития.

Слайд 18Стеблевые суккуленты

Сохраняют влагу в утолщённом, часто ребристом, стебле. Листья, как

правило, мелкие или редуцировались в колючки. К стеблевым суккулентам относится

большинство кактусов, многие виды молочая.Слайд 30Листовые суккуленты

Сохраняют влагу в толстых листьях. К листовым суккулентам относятся

представители родов алоэ, литопс, хавортия, эчеверия.

Слайд 42Внутриматериковые пустыни

Для внутриматериковых пустынь умеренных поясов типичны виды растений склерофильного

типа, в том числе безлистные кустарники и полукустарники (саксаул, джузгун,

эфедра, солянка, полынь и др.). Важное место в фитоценозах южной подзоны пустынь этого типа занимают травянистые растения — эфемеры и эфемероиды.Слайд 50Богаче растительный покров субтропических пустынь Северной Америки и Австралии (по

обилию растительной массы они стоят ближе к пустыням Средней Азии) —

участков, лишённых растительности, здесь почти нет. По глинистым понижениям между грядами песков преобладают низкорослая акация и эвкалипты; для галечно-щебнистой пустыни характерны полукустарниковые солянки — лебеда, прутняк и др.Слайд 55На солончаках пустынь умеренного, субтропического и тропического поясов много общих

видов. Это — галофильные и суккулентные полукустарники и кустарники (тамарикс, селитрянка

и др.) и однолетние солянки (солянка, сведа и др.).Слайд 59Для долин пустынно-умеренного пояса Азии характерны заросли листопадных деревьев — туранговый

тополь, джида, ива, карагач

Теги