Разделы презентаций

- Разное

- Английский язык

- Астрономия

- Алгебра

- Биология

- География

- Геометрия

- Детские презентации

- Информатика

- История

- Литература

- Математика

- Медицина

- Менеджмент

- Музыка

- МХК

- Немецкий язык

- ОБЖ

- Обществознание

- Окружающий мир

- Педагогика

- Русский язык

- Технология

- Физика

- Философия

- Химия

- Шаблоны, картинки для презентаций

- Экология

- Экономика

- Юриспруденция

Религиозная и политическая толерантность в эпоху феодальных отношений

Содержание

- 1. Религиозная и политическая толерантность в эпоху феодальных отношений

- 2. В Средние века политические взгляды облекались в

- 3. В своем развитии европейский Запад в Х

- 4. Эксклюзивистский* потенциал христианства, зримо проявившийся уже в IV

- 5. Папы, выдвигая лозунг «свободы церкви» от государственного контроля, активно

- 6. Логическим результатом такого отношения к ереси и

- 7. После окончания «срока милосердия» начиналось собственно инквизиционное

- 8. Для светской власти подозрение в ереси часто было способом

- 9. Созданное в 1479 г. единое испанское королевство,

- 10. Освоение испанцами территорий в Новом Свете после

- 11. Ещё одним ярким проявлением средневековой религиозной нетерпимости

- 12. Во время первого Крестового похода в 1099

- 13. Путь от терпимости к изгнанию является убедительной демонстрацией того факта,

- 14. В отличие от большинства средневековых мыслителей Марсилий

- 15. Нельзя не отметить также и Николая Кузанского (1401-1464).Интересно, что

- 16. СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

- 17. Скачать презентанцию

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Религиозная и политическая толерантность в эпоху феодальных отношений

Невзоров Александр

ФМК БО

263 1-1

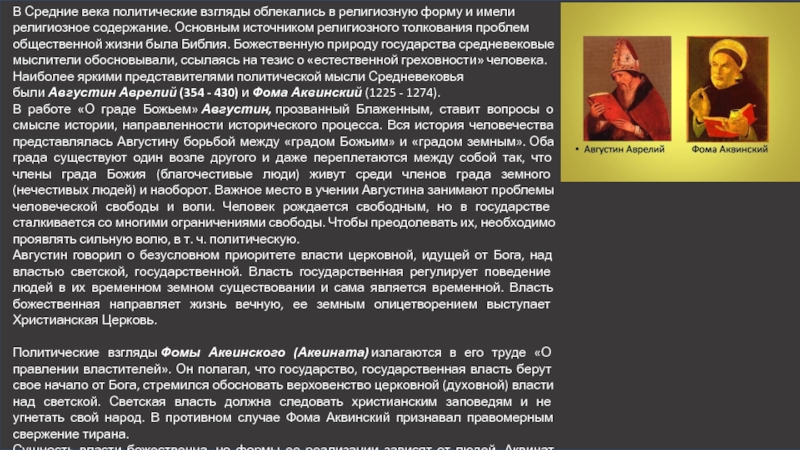

Слайд 2В Средние века политические взгляды облекались в религиозную форму и

имели религиозное содержание. Основным источником религиозного толкования проблем общественной жизни

была Библия. Божественную природу государства средневековые мыслители обосновывали, ссылаясь на тезис о «естественной греховности» человека. Наиболее яркими представителями политической мысли Средневековья были Августин Аврелий (354 - 430) и Фома Аквинский (1225 - 1274).В работе «О граде Божьем» Августин, прозванный Блаженным, ставит вопросы о смысле истории, направленности исторического процесса. Вся история человечества представлялась Августину борьбой между «градом Божьим» и «градом земным». Оба града существуют один возле другого и даже переплетаются между собой так, что члены града Божия (благочестивые люди) живут среди членов града земного (нечестивых людей) и наоборот. Важное место в учении Августина занимают проблемы человеческой свободы и воли. Человек рождается свободным, но в государстве сталкивается со многими ограничениями свободы. Чтобы преодолевать их, необходимо проявлять сильную волю, в т. ч. политическую.

Августин говорил о безусловном приоритете власти церковной, идущей от Бога, над властью светской, государственной. Власть государственная регулирует поведение людей в их временном земном существовании и сама является временной. Власть божественная направляет жизнь вечную, ее земным олицетворением выступает Христианская Церковь.

Политические взгляды Фомы Акеинского (Акеината) излагаются в его труде «О правлении властителей». Он полагал, что государство, государственная власть берут свое начало от Бога, стремился обосновать верховенство церковной (духовной) власти над светской. Светская власть должна следовать христианским заповедям и не угнетать свой народ. В противном случае Фома Аквинский признавал правомерным свержение тирана.

Сущность власти божественна, но формы ее реализации зависят от людей. Аквинат пытался осмыслить роль и значение в жизни людей таких форм государства, как монархия, аристократия, олигархия, демократия, тирания. Ни одна из них не является совершенной, хотя из всех перечисленных он предпочитал монархию.

Слайд 3В своем развитии европейский Запад в Х веке достиг глубины

разложения. Повсюду царили междоусобия, разбой; норманны и венгры своими набегами

довершали картину всеобщего хаоса. Однако после 1000 года ситуация стала несколько улучшаться. Апокалиптические ожидания, связанные с этим годом, не оправдались. С XI века в Европе началось потепление, продолжавшееся около двух столетий. В это время Запад испытывал экономический подъем, темпы которого позднее будут превзойдены только в XVIII веке. Вместе с тем старые политические формы распадались. Королевская власть резко ослабла, ее связь с местными магнатами и епископами стала призрачной. К XII веку власть короля приобрела практически домашний характер. Местные вотчинники стали настоящими хозяевами положения. Западная Европа покрылась замками – зримыми воплощениями реальной власти.Именно в этих обстоятельствах начинается создание и развитие мощных монастырских корпораций, первой из которых была Клюнийская. Монастыри отделяли себя от мира, но отнюдь не собирались устраняться от господства над ним. Со временем они взяли в свои руки всю «идеологическую» и «информационную» сферу жизни Запада.

Клюнийский монастырь

Герб Клюни

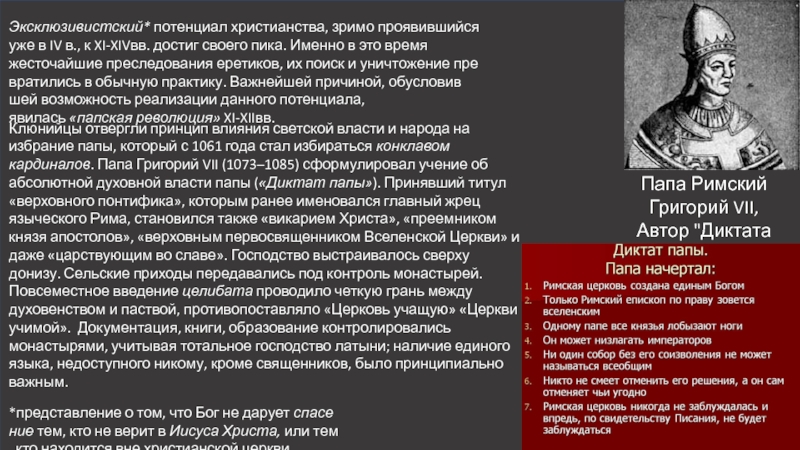

Слайд 4Эксклюзивистский* потенциал христианства, зримо проявившийся уже в IV в., к XI-XIVвв. достиг

своего пика. Именно в это время жесточайшие преследования еретиков, их

поиск и уничтожение превратились в обычную практику. Важнейшей причиной, обусловив шей возможность реализации данного потенциала, явилась «папская революция» XI-XIIвв. *представление о том, что Бог не дарует спасение тем, кто не верит в Иисуса Христа, или тем, кто находится вне христианской церкви

Папа Римский Григорий VII,

Автор "Диктата Папы"

Клюнийцы отвергли принцип влияния светской власти и народа на избрание папы, который с 1061 года стал избираться конклавом кардиналов. Папа Григорий VII (1073–1085) сформулировал учение об абсолютной духовной власти папы («Диктат папы»). Принявший титул «верховного понтифика», которым ранее именовался главный жрец языческого Рима, становился также «викарием Христа», «преемником князя апостолов», «верховным первосвященником Вселенской Церкви» и даже «царствующим во славе». Господство выстраивалось сверху донизу. Сельские приходы передавались под контроль монастырей. Повсеместное введение целибата проводило четкую грань между духовенством и паствой, противопоставляло «Церковь учащую» «Церкви учимой». Документация, книги, образование контролировались монастырями, учитывая тотальное господство латыни; наличие единого языка, недоступного никому, кроме священников, было принципиально важным.

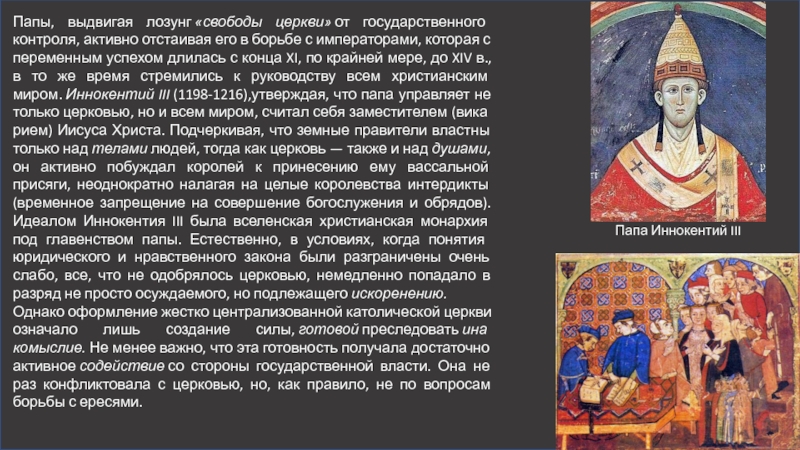

Слайд 5Папы, выдвигая лозунг «свободы церкви» от государственного контроля, активно отстаивая его в

борьбе с императорами, которая с переменным успехом длилась с конца

XI, по крайней мере, до XIV в., в то же время стремились к руководству всем христианским миром. Иннокентий III (1198-1216),утверждая, что папа управляет не только церковью, но и всем миром, считал себя заместителем (викарием) Иисуса Христа. Подчеркивая, что земные правители властны только над телами людей, тогда как церковь — также и над душами, он активно побуждал королей к принесению ему вассальной присяги, неоднократно налагая на целые королевства интердикты (временное запрещение на совершение богослужения и обрядов). Идеалом Иннокентия III была вселенская христианская монархия под главенством папы. Естественно, в условиях, когда понятия юридического и нравственного закона были разграничены очень слабо, все, что не одобрялось церковью, немедленно попадало в разряд не просто осуждаемого, но подлежащего искоренению.Однако оформление жестко централизованной католической церкви означало лишь создание силы, готовой преследовать инакомыслие. Не менее важно, что эта готовность получала достаточно активное содействие со стороны государственной власти. Она не раз конфликтовала с церковью, но, как правило, не по вопросам борьбы с ересями.

Папа Иннокентий III

Слайд 6Логическим результатом такого отношения к ереси и инакомыслию было создание

централизованного института по борьбе с ними, получившего название инквизиции (от лат. Inquirere

— искать, рас следовать). Отдельные антиеретические акции, выходящие за пре делы простого отлучения, осуществлялись уже в XI в. (сожжение еретиков в Тулузе, 1020 г.), но оформление системы преследований относится к рубежу XII и XIII вв. Инквизиция достаточно быстро распространилась почти во всех западноевропейских странах. Позднее всего она появилась в Англии (1401) и большинстве государств Пиренейского полуострова (1478). Несмотря на то что деятельность и характер инквизиции в конечном счете определялись папой, в различных регионах она действовала с разной степенью суровости. Например, во Франции после подавления альбигойцев инквизиция долгое время не была особенно активна. В Италии с началом Авиньонского пленения пап (1309-1377) инквизиция также ослабла.Инквизиционная практика обычно выглядела следующим обра зом. Вначале инквизитор, извещая местные духовные власти о своем прибытии, приказывал им в определенное время созвать народ. К собравшемуся населению инквизитор обращался с речью, призывая «еретиков» сознаться в уклонении от учения церкви, а всех знающих что-либоо виновных или подозреваемых в ереси - дать о них инфор мацию. Часто провозглашались «сроки милосердия» длительностью от 15 до 30 дней. В это время «еретик» ещё мог, сознавшись в сво их «заблуждениях», получить снисхождение в случае отречения от них и дачи подробной информации о своих сообщниках. Снисхожде ние обычно выражались в наложении строгих постов, необходимости совершать покаянные паломничества.

Слайд 7После окончания «срока милосердия» начиналось собственно инквизиционное судопроизводство. Трибунал состоял

из папского инквизитора, его помощников (в их число могли входить

епископ данной местности или настоятель доминиканского монастыря) и нотариуса. Местное духовенство должно было оказывать инквизитору активную помощь. Кроме того, действовала целая сеть шпионов и добровольных доносчиков. Они указывали инквизитору на подозре ваемое в ереси лицо, которое должно было явиться на заседания трибунала. Простая неявка в инквизиционный суд уже рассматри валась как признание в ереси. На обвиняемого заранее смотрели как на виновного, при этом инквизитор всеми силами старался добиться признания. Обвинение должно было быть поддержано двумя свидетелями, имена которых держались в тайне. В редчайших случаях, если трибунал устанавливал, что один из свидетелей заведомо лжет, предполагаемого еретика отпускали. Если, несмотря на все усилия инквизиционного трибунала, человек по-прежнемуне признавал себя виновным, его передавали в руки светской власти. Оправдательных приговоров инквизиция не выносила, но, вопреки распространённому мнению, не приговаривала и к смертной казни. Её задача официально заключалась в том, чтобы спасти души «заблудших», направить их на путь спасения. Передача «еретика» в руки светской власти означала, что церковь отступается от столь закоренелого грешника. А законы практически всех западноевропейских государств приговаривали «упорствующих еретиков» к сожжению на костре. Такой вид наказания, взамен приме нявшихся ещё в начале XIII в. изгнаний, конфискаций имущества, объявлений вне закона, становится общепринятым приблизительноС середины этого столетия.

В то же время церковь никоим образом не осуждала смертную казнь за ересь, так как считала подобное наказание вполне достойным для оскорбителя Бога, указывая, что земные страдания хотя бы частично облегчают грешнику страдания посмертные. В 1288 г. папа Николай IV прибег к отлучению от церкви тех представителей светской власти, которые уклонялись от сожжения лиц, обвиненных инквизицией в ереси.

Слайд 8Для светской власти подозрение в ереси часто было способом расправы с политическими

противниками. В качестве примера мож но назвать обвинения, выдвинутые по

инициативе французского короля Филиппа IV Красивого против членов Ордена тамплиеров во Франции: ересь, идолопоклонство, содомский грех и др. Прибегнув к помощи инквизиции и заручившись поддержкой папы Климента V, король добился ликвидации ордена и казни его руководителей (1307— 1314). Имущество же тамплиеров отошло в королевскую казну, ради чего, собственно, весь процесс и затевался.Национальная героиня Франции Жанна Д’Арк, действия которой по снятию осады с Орлеана внесли решительный перелом в ход изнурительной Столетней войны с Англией, а проведенная по её инициативе коронация наследника престола Карла обеспечила государственную независимость страны, в 1430 г. попала в плен к англичанам. По их инициативе она была подвергнута суду инквизиционного трибунала, который под давлением Англии обвинил её в колдовстве и ереси. Под угрозой сожжения Жанна отреклась от своих «заблуждений», но затем последовал «рецидив ереси». Жанна вновь переоделась в мужскую одежду, а её ношение женщиной, порицаемое Библией, составляло один из пунктов обвинения. После этого Жанна была немедленно отправлена на костёр. Правда, в 1456 г. французская героиня была реабилитирована, а в 1920-м даже канонизирована католической церковью в качестве покровительницы Франции.

Филипп IV Красивый

Политические отношения во время религиозного диктата

В эпоху феодализма войны между государствами и внутри них велись исходя из религиозных принципов: уничтожение других народов оправдывалось очищением от ересей, борьбой с врагами христовыми, а за пролитие крови неверных можно было искупить свои грехи. На жертв могли повесить обвинение в колдовстве, чуме, голоде жителей деревень и городов, стихийных бедствиях.

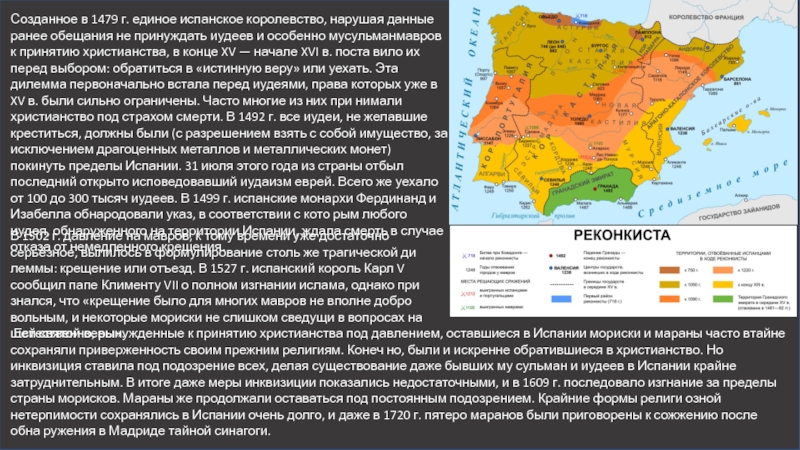

Слайд 9Созданное в 1479 г. единое испанское королевство, нарушая данные ранее

обещания не принуждать иудеев и особенно мусульманмавров к принятию христианства,

в конце XV — начале XVI в. поста вило их перед выбором: обратиться в «истинную веру» или уехать. Эта дилемма первоначально встала перед иудеями, права которых уже в XV в. были сильно ограничены. Часто многие из них при нимали христианство под страхом смерти. В 1492 г. все иудеи, не желавшие креститься, должны были (с разрешением взять с собой имущество, за исключением драгоценных металлов и металлических монет) покинуть пределы Испании. 31 июля этого года из страны отбыл последний открыто исповедовавший иудаизм еврей. Всего же уехало от 100 до 300 тысяч иудеев. В 1499 г. испанские монархи Фердинанд и Изабелла обнародовали указ, в соответствии с кото рым любого иудея, обнаруженного на территории Испании, ждала смерть в случае отказа от немедленного крещения. Естественно, вынужденные к принятию христианства под давлением, оставшиеся в Испании мориски и мараны часто втайне сохраняли приверженность своим прежним религиям. Конеч но, были и искренне обратившиеся в христианство. Но инквизиция ставила под подозрение всех, делая существование даже бывших му сульман и иудеев в Испании крайне затруднительным. В итоге даже меры инквизиции показались недостаточными, и в 1609 г. последовало изгнание за пределы страны морисков. Мараны же продолжали оставаться под постоянным подозрением. Крайние формы религи озной нетерпимости сохранялись в Испании очень долго, и даже в 1720 г. пятеро маранов были приговорены к сожжению после обна ружения в Мадриде тайной синагоги.

В 1502 г. давление на мавров, к тому времени уже достаточно серьёзное, вылилось в формулирование столь же трагической дилеммы: крещение или отъезд. В 1527 г. испанский король Карл V сообщил папе Клименту VII о полном изгнании ислама, однако при знался, что «крещение было для многих мавров не вполне добро вольным, и некоторые мориски не слишком сведущи в вопросах нашей святой веры».

Слайд 10Освоение испанцами территорий в Новом Свете после откры тия X.

Колумбом Америки (1492) сопровождалось многочисленными проявлениями насилия и нетерпимости. Уже

в 1493 г. папская булла «Интер коэтера» призвала испанских королей Фердинанда и Изабеллу приступить к подчинению вновь открытых земель и обратить их обитателей в христианскую веру. В начале XVI в. теоло гом X. JL де Паласиосом Рубиосом было составлено «Рекеримьенто» (требование) — документ, зачитывавшийся индейцам при покорении Америки. В нем утверждалось, что папа Римский, являясь господином мира, подарил земли в Новом Свете испанским королям. Индейцам предлагалось без промедления, «по своей доброй и свободной воле», после получения соответствующих наставлений принять христианство. В этом случае коренным жителям американского континента предоставлялись гарантии в том, что они не будут обращены в рабство.Хотя в «Рекеримьенто» давалось обещание не принуждать индейцев к крещению, содержавшиеся в нем требования принятия католицизма «без возражений и упрямства» и угрозы применения военных санкций с последующим обращением в рабство в отношении тех, кто «не сделает требуемого или хитростью попытается затянуть решение свое», фактически ставили аборигенов перед выбором: принять христианство или оказаться рабами. Подталкивая таким образом индейцев к католицизму, предоставляя неофитам определенные льготы, испанцы одновременно предпринимали решительные меры по искоренению «идолопоклонства», устраивая публичные сожжения местных святынь.

Разумеется, в испанских колониях действовала и инквизиция. Первоначально она пыталась применять столь же строгие методы, что и в Европе. Особенно свирепствовал первый епископ Мексики X. Де Сумаррага, распоряжавшийся сечь плетьми и возить привя занными к мулам туземцев, отступивших от христианства. В Мехико неоднократно устраивались аутодафе, заканчивавшиеся сожжением впавших в «идолопоклонство». Однако скоро стало ясно, что при же лании в отступничестве от христианства можно обвинить едва ли не любого крещеного аборигена. А полное их истребление совершенно не входило в планы испанцев. По распоряжению Филиппа II (1575) индейцы были изъяты из-подюрисдикции инквизиции и переданы под наблюдение епископских викариев, которые обычно ограничива лись духовными наказаниями. Косвенно этот факт свидетельствует о малопродуктивное™ применявшихся методов насильственной хри стианизации.

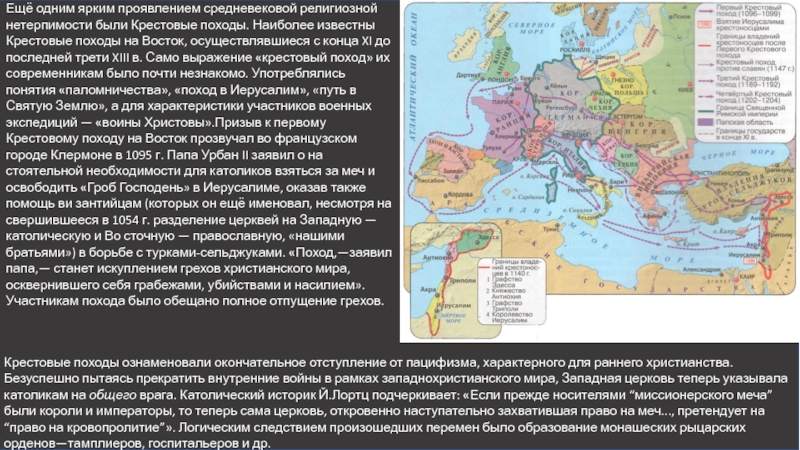

Слайд 11Ещё одним ярким проявлением средневековой религиозной нетерпимости были Крестовые походы.

Наиболее известны Крестовые походы на Восток, осуществлявшиеся с конца XI

до последней трети XIII в. Само выражение «крестовый поход» их современникам было почти незнакомо. Употреблялись понятия «паломничества», «поход в Иерусалим», «путь в Святую Землю», а для характеристики участников военных экспедиций — «воины Христовы».Призыв к первому Крестовому походу на Восток прозвучал во французском городе Клермоне в 1095 г. Папа Урбан II заявил о настоятельной необходимости для католиков взяться за меч и освободить «Гроб Господень» в Иерусалиме, оказав также помощь ви зантийцам (которых он ещё именовал, несмотря на свершившееся в 1054 г. разделение церквей на Западную — католическую и Во сточную — православную, «нашими братьями») в борьбе с турками-сельджуками. «Поход,—заявил папа,— станет искуплением грехов христианского мира, осквернившего себя грабежами, убийствами и насилием». Участникам похода было обещано полное отпущение грехов.Крестовые походы ознаменовали окончательное отступление от пацифизма, характерного для раннего христианства. Безуспешно пытаясь прекратить внутренние войны в рамках западнохристианского мира, Западная церковь теперь указывала католикам на общего врага. Католический историк Й.Лортц подчеркивает: «Если прежде носителями “миссионерского меча” были короли и императоры, то теперь сама церковь, откровенно наступательно захватившая право на меч..., претендует на “право на кровопролитие”». Логическим следствием произошедших перемен было образование монашеских рыцарских орденов—тамплиеров, госпитальеров и др.

Слайд 12Во время первого Крестового похода в 1099 г. был взят

Иеруса лим, при этом было уничтожено огромное количество мусульман, включая женщин, детей и

стариков. Как подчеркивает известный французский историк Ж. Ле Гофф, до начала Крестовых походов западные авторы ещё проводили разграничение между мусульманами и язычниками, считая лишь последних теми, кому Бог абсолютно неведом. Но уже Урбан II в своей знаменитой речи назвал мусульман «гнусными рабами дьявола, недостойными звания людей». Стали распространяться совершенно неправдоподобные, учитывая полное отрицание исламом культовых изображений, слухи об установлении мусульманами золотых и серебряных идолов в христианских храмах на контролируемой ими территории. Мусульмане теперь все чаще именовались «язычниками», а Мухаммед упоминался в связи с Антихристом. В первой половине XII в. Бернар Клервоский, говоря о необходимости второго Крестового похода на Восток, призывал к истреблению мусульман: «Язычников не следовало бы убивать, если бы их можно было каким-либо другим способом удержать от слишком большой вражды или угнетения верующих. Ныне же лучше, чтобы они были истребляемы». Добавим, что в ходе Крестовых походов часто «попутно» уничтожались и иудеи.Изменилось и отношение к византийцам. В XII в. они уже часто обвинялись в ереси. В 1204 г., во время четвертого похода, армия крестоносцев, движимая в первую очередь соображениями алчности и действуя в интересах венецианского купечества, вместо Палестины нанесла удар по Константинополю и разграбила его. Сомневающих ся в законности подобной акции удалось переубедить. Хронист Робер де Клари писал: «Епископы и клирики сообща говорили и полагали, что битва является законной ... что напасть на них будет не грехом, но, напротив, великим деянием благочестия». После разгрома Кон стантинополя разрыв между Восточной и Западной христианскими церквами стал необратимым.

Слайд 13Путь от терпимости к изгнанию является убедительной демонстрацией того факта, что эксклюзивистский потенциал христианства может

проявиться в любой момент, но его конкретное использование как инструмента

политики зависит от массы обстоятельств, в том числе и весьма прагматиче ского свойства. Только тогда, когда королевская власть утратила интерес к иноверцам как к плательщикам налогов и приступила к строительству абсолютистского государства, она перестала сдерживать традиционную неприязнь христиан к мусульманам и иудеям как «чужим», да ещё и находящимся в явном численном меньшинстве. Более того, именно власть теперь, как мы видели, и поддерживала данную неприязнь, и сама возглавляла её. Но вплоть до этого времени веротерпимость была вполне реальной, и об этом также не следует забывать.В качестве следующего «но» по отношению к преобладавшей в Средние века нетерпимости можно упомянуть произведения ряда мыслителей, отстаивавших идеи религиозной толерантности. Пред варительно отметим, что католическая церковь проявляла повышенную активность в борьбе с теми идеями, которые казались ей явно подрывающими собственный авторитет и власть. Если же эта очевидность, по мнению церкви, не была явной, то реакция могла быть относительно мягкой.

Например, французский теолог и философ П. Абеляр (1079-1142) считал разум предварительным условием веры, утверждая право человека мыслить свободно, оценивая совершаемое на основании прежде всего собственной совести. Он полагал, что высший нравствен ный закон содержится в Евангелии, но люди, не знающие его, не могут считаться грешниками, так как живут в соответствии со своими убеждениями и совестью. Отсюда логически следовал вывод о наличии рационального зерна и в других религиях, а не только в христианстве. Эта мысль в осторожной форме выражена в таком произведении Абеляра, как «Диалог между философом, иудеем и христианином», где утверждается, что «ни одно учение ... не является до такой степени ложным, чтобы не заключать в себе какойнибудь истины».

Идеи религиозной толерантности и их носители

Слайд 14В отличие от большинства средневековых мыслителей Марсилий Падуанский (1275/80-1342/43) проводил

четкую границу между юридическим (человеческим) и нравственным (божественным) законами. Судьей первого он называлсветскую власть,

которой должны подчиняться все, в том числе и церковь, так как Новый Завет предписывает повиновение властям. Принудительной властью, по мнению Марсилия, церковь, в отличие от государства, не обладает, так как Христос и апостолы её не имели и не требовали для себя. Судьей второго, божественного закона мыслитель называл Христа, дающего награды и наказания в будущей жизни. Духовенство, не располагая принудительной властью, может лишь увещевать еретика, но наказание ему определит Христос, причем в будущей жизни, если сочтет таковое необходимым.Светская же власть может наложить наказание на еретиков, например, запретив им пребывание в стране, только в случае исходящей от них общественной опасности, применяя тем самым человеческий закон. Божественный закон она не вводит и не принуждает к его исполнению, следовательно, никакое насилие в чисто религиозных делах недопустимо: «Права граждан не зависят от того, какой веры они придерживаются; и никто не должен подвергаться наказа нию за его религию... ».

Таким образом Марсилий, выступая в качестве одного из первых в европейской мысли идеологов светского государства (правда, ещё руководящего церковью, а неотделенного от неё), достаточно четко обозначил разницу между грехом, не наказуемым человеческими законами, и его общественными последствиями. Приближаясь к идее свободы совести, Марсилий был прежде всего активным противником принуждения в делах веры.

Слайд 15Нельзя не отметить также и Николая Кузанского (1401-1464).Интересно, что этот неортодоксальный мыслитель

с 1450 г. занимал пост кардинала. Ещё в 1433 г.,

когда активно обсуждалась идея воссоединения католической и православной церквей, реализовавшаяся впоследствии в недолговечной Флорентийской унии (1439), Кузанский написал трактат «О всеобщем согласии», где была сформулиро вана платформа возможного единства: «Одна религия при различии обрядов». К этой идее, придав ей уже более универсальный харак тер, Николай Кузанский вернулся в трактате «О согласии веры» (De Расе Fidei), созданном в 1453 г.Написанный под сильным впечатлением от только что свершив шегося захвата Константинополя турками, трактат переводит во прос о возможности прекращения религиозного противостояния в теоретическую плоскость. Высказывавшиеся Кузанским ранее идеи взаимосвязи всего сущего, примирения противоположностей, формула «Бог есть всё вместе взятое, все вещи» привели его в данной работе к выводу о наличии единой религиозной истины, открытой Богом в различных формах.

Именно в эпоху Возрождения (XIV-XVвв.) возникло такое явление, как гуманизм, наиболее адекватно отразив её суть и смысл. Оставаясь христианами и не порывая с католической церковью, гуманисты отошли от традиционного для средневековой мысли теоцентризма и во главу угла поставили человека как разумное и мыслящее существо, рассуждая прежде всего о его предназначении, а не о спасении. Не избегая обсуждения богословских вопросов, гуманисты утверждали относительность любого авторитета, стремясь к опоре прежде всего на собственные суждения. Они отвергали пре тензии католической церкви на абсолютную истинность её учения, применяя филологические методы при анализе Священного Писа ния. Итальянский гуманист М. Фичино даже делал вывод о том, что существующее многообразие форм почитания Творца есть результат действия божественной воли, и «всякая религия несет в себе некоторое количество добра».

М. Фичино

Николай Кузанский