Разделы презентаций

- Разное

- Английский язык

- Астрономия

- Алгебра

- Биология

- География

- Геометрия

- Детские презентации

- Информатика

- История

- Литература

- Математика

- Медицина

- Менеджмент

- Музыка

- МХК

- Немецкий язык

- ОБЖ

- Обществознание

- Окружающий мир

- Педагогика

- Русский язык

- Технология

- Физика

- Философия

- Химия

- Шаблоны, картинки для презентаций

- Экология

- Экономика

- Юриспруденция

Семинар 3. История Средних веков: социально-экономические и внутриполитические

Содержание

- 1. Семинар 3. История Средних веков: социально-экономические и внутриполитические

- 2. Средневековье – это период (середина I тыс.

- 3. 1. Особенности истории средневековой Европы: общество, экономика,

- 4. 1.1. Характерные черты обществ европейского Средневековья. Для

- 5. 1.2. Раннее средневековье Европы: социально-экономические процессы. В

- 6. 1.3. Раннее средневековье Европы: внутриполитические процессы. В

- 7. 1.4. Зрелое средневековье Европы: социально-экономические процессы. Во

- 8. 1.5. Зрелое средневековье Европы: внутриполитические процессы. В

- 9. 1.6. Позднее средневековье Европы: социально-экономические процессы. В

- 10. 1.7. Позднее средневековье Европы: внутриполитические процессы. В

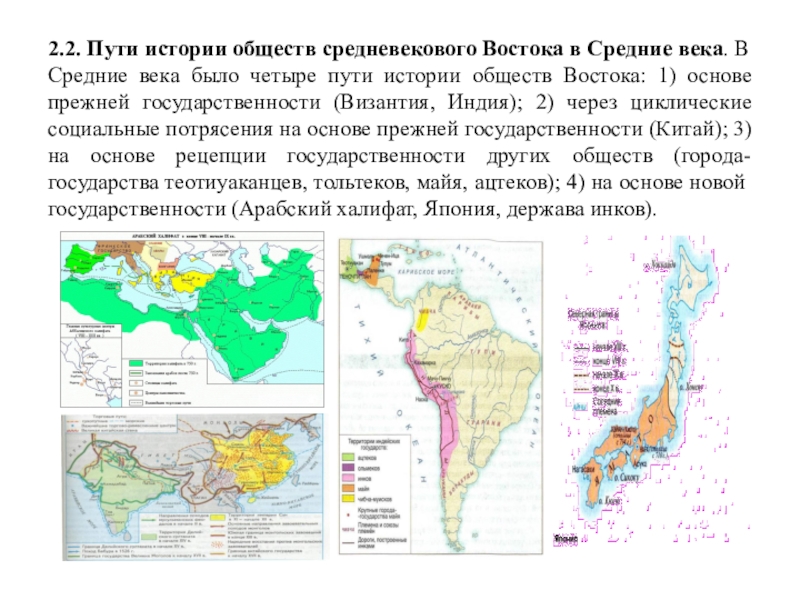

- 11. 2. Пути средневековой истории вне Европы: эволюция

- 12. 2.1. Характерные черты стран средневекового Востока. Ареал

- 13. 2.2. Пути истории обществ средневекового Востока в

- 14. 2.3. Специфика истории Византии: общество, экономика, власть.

- 15. 2.4. Специфика истории арабского мира: общество, экономика,

- 16. 2.5. Специфика истории средневековой Индии: общество, экономика,

- 17. 2.6. Специфика истории средневекового Китая: общество, экономика,

- 18. 2.7. Специфика истории средневековой Японии: общество, экономика,

- 19. 2.8. Специфика истории средневековой Америки: общество, экономика,

- 20. Скачать презентанцию

Средневековье – это период (середина I тыс. н.э. – XVI/XVII вв. н.э.), в течение которого феодальные социально-экономические отношения сформировались (преодолевая остатки первобытнообщинных и рабовладельческих отношений), расцвели и вступили в кризис (под

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Семинар 3. История Средних веков: социально-экономические и внутриполитические процессы

1. Особенности

истории средневековой Европы: общество, экономика, власть

Европы: эволюция обществ, экономик и властиСлайд 2Средневековье – это период (середина I тыс. н.э. – XVI/XVII

вв. н.э.), в течение которого феодальные социально-экономические отношения сформировались (преодолевая

остатки первобытнообщинных и рабовладельческих отношений), расцвели и вступили в кризис (под влиянием развивающихся капиталистических отношений). Для него типична жесткая социальная иерархия, влиятельность религиозных сословий и институтов, монархическая форма светской власти.Слайд 31. Особенности истории средневековой Европы: общество, экономика, власть

1.1. Характерные черты

обществ европейского Средневековья.

1.2. Раннее средневековье Европы: социально-экономические процессы

1.3. Раннее

средневековье Европы: внутриполитические процессы1.4. Зрелое средневековье Европы: социально-экономические процессы

1.5. Зрелое средневековье Европы: внутриполитические процессы

1.6. Позднее средневековье Европы: социально-экономические процессы

1.7. Позднее средневековье Европы: внутриполитические процессы

Слайд 41.1. Характерные черты обществ европейского Средневековья. Для обществ европейского Средневековья

было характерно: сословная структур из дворянства, духовенства и народа, очень

сильная роль духовенства, система вассалитета (иерархия из сюзеренов (дающих землю и права за службу) и вассалов (пользующихся землей и правами за службу сюзерену), высшим сюзереном был король, низшим вассалом - рыцарь), незначительная роль городов в социальной жизни (большая часть общества занималась сельским хозяйством). В истории средневековых обществ Европы можно выделить три этапа: ранний (V-X вв. н.э.), зрелый (XI-XV вв. н.э.), поздний (XV-XVII вв. н.э.).Слайд 51.2. Раннее средневековье Европы: социально-экономические процессы. В раннем средневековье в

части регионов Европы шел экономический упадок (бывшие провинции Римской империи),

а других шло медленное, неустойчивое экономическое развитие. В обществах Европы периода раннего средневековья формировалась вассальная система, ряд городов приходил в упадок (часть городов бывшей Римской империи), шло формирование и медленное развитие новых городов, почти всё население было занято в сельском хозяйстве.Слайд 61.3. Раннее средневековье Европы: внутриполитические процессы. В период раннего средневековья

в Европе возникает ряд новых государств, в которых шло становление

феодальных отношений наряду с сильными пережитками первобытнообщинных отношений (в частности, военной демократии). Государства Европы ранних Средних веков были нестабильными со слабой центральной властью монарха и тенденцией к феодальной раздробленности. Самое сильное из них, королевство франков, сначала расширилось, превратилось в империю Карла Великого (800 г. н.э.), а после его смерти разделилась на три части.Слайд 71.4. Зрелое средневековье Европы: социально-экономические процессы. Во время зрелого средневековья

в Европе феодальное общество достигает расцвета, возникают парламенты (первый в

Англии (1265 г. н.э.) и вместе с ними – сословно-представительные монархии) и политические партии (сначала в государствах Италии). В этот период проходит рост городов и городского ремесла, но основой экономики остаётся сельское хозяйство. Тогда же происходит ряд крестьянских волнений и бунтов (восстание под руководством У. Тайлера в Англии (1381 г. н.э.)). Нередки междоусобицы (в частности, война Алой и Белой Розы – борьба феодальных родов в Англии (1455-1485 гг. н.э.)).Слайд 81.5. Зрелое средневековье Европы: внутриполитические процессы. В период зрелого средневековья

завершается оформление государств Европы, причем часть их них имели монархическую

(например, Англия, Франция, Священная Римская империя), клерикальную (Папская область) или республиканскую (Венеция, Генуя) форму правления. В одних государствах Европы тогда шло преодоление феодальной раздробленности (в частности, во Франции), в других она сохранилась (например, в Священной Римской империи).Слайд 91.6. Позднее средневековье Европы: социально-экономические процессы. В период позднего средневековья

в Европе шло личное освобождение крестьян (иногда под влиянием социальных

конфликтов (например, Крестьянской войны в Германии (1524-1526 гг. н.э.))), развивается мануфактурное производство (часть ремесленников разорялась разоряется и становилось рабочими). Но в одних обществах капитализм бурно развивался, феодализм преодолевался (в Нидерландах) или его роль снижалась (в Англии). В других – развитие капиталима имело очаговый характер (например, в Священной Римской империи), или тормозилось феодальными социальными институтами (в Испании).Слайд 101.7. Позднее средневековье Европы: внутриполитические процессы. В период позднего средневековья

в ряде государств Европы заметно укреплялась центральная власть монарха и

государственность в целом (например, в Англии и во Франции), влияние парламентов на политическую жизнь страны или остаётся прежним (в Англии) или снижается (во Франции). Начинается формирование абсолютной монархии (неограниченной власти правителя с опорой на аристократию, духовенство, разветвленную бюрократию и профессиональную армию).Слайд 112. Пути средневековой истории вне Европы: эволюция обществ, экономик и

власти

2.1. Характерные черты стран средневекового Востока

2.2. Пути истории обществ средневекового

Востока в Средние века2.3. Специфика истории Византии: общество, экономика, власть

2.4. Специфика истории арабского мира: общество, экономика, власть

2.5. Специфика истории средневековой Индии: общество, экономика, власть

2.6. Специфика истории средневекового Китая: общество, экономика, власть

2.7. Специфика истории средневековой Японии: общество, экономика, власть

2.8. Специфика истории средневековой Америки: общество, экономика, власть