Разделы презентаций

- Разное

- Английский язык

- Астрономия

- Алгебра

- Биология

- География

- Геометрия

- Детские презентации

- Информатика

- История

- Литература

- Математика

- Медицина

- Менеджмент

- Музыка

- МХК

- Немецкий язык

- ОБЖ

- Обществознание

- Окружающий мир

- Педагогика

- Русский язык

- Технология

- Физика

- Философия

- Химия

- Шаблоны, картинки для презентаций

- Экология

- Экономика

- Юриспруденция

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ Отделение экологии и

Содержание

- 1. СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ Отделение экологии и

- 2. Биологические ЧСБиологическая чрезвычайная ситуация - это состояние,

- 3. Эпидемия - это массовое, прогрессирующее во времени

- 4. Эпидемический процесс – возникновение и распространение среди

- 5. Эпидемия – массовое распространение инфекционного заболевания, значительно

- 6. Инфекционные заболевания в зависимости от биологических свойств

- 7. Иногда распространение заболевания носит характер пандемии, т.е.

- 8. Механизмы передачиРазличают несколько механизмов передачи возбудителя:инфекции дыхательных

- 9. Механизм передачи и его видыКроме того, существует

- 10. При антропонозах *) резервуаром возбудителей которых является

- 11. Природно-очаговые инфекционные (паразитарные) болезни - болезни, функционирование

- 12. Учение о природной очаговости базируется на феномене

- 13. Слайд 13

- 14. Доноры, переносчики и реципиенты возбудителей туляремии (по Олсуфьеву Н.Г., 1953)

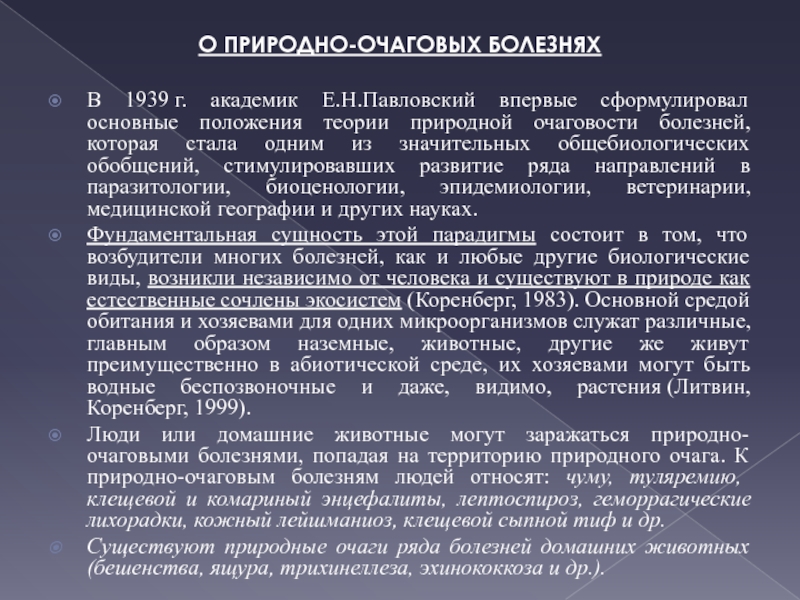

- 15. О ПРИРОДНО-ОЧАГОВЫХ БОЛЕЗНЯХВ 1939 г. академик Е.Н.Павловский впервые

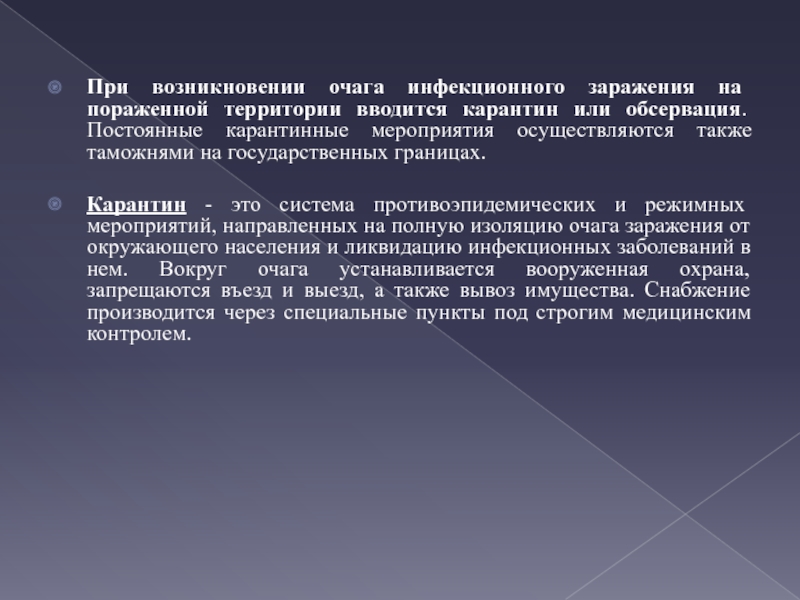

- 16. При возникновении очага инфекционного заражения на пораженной

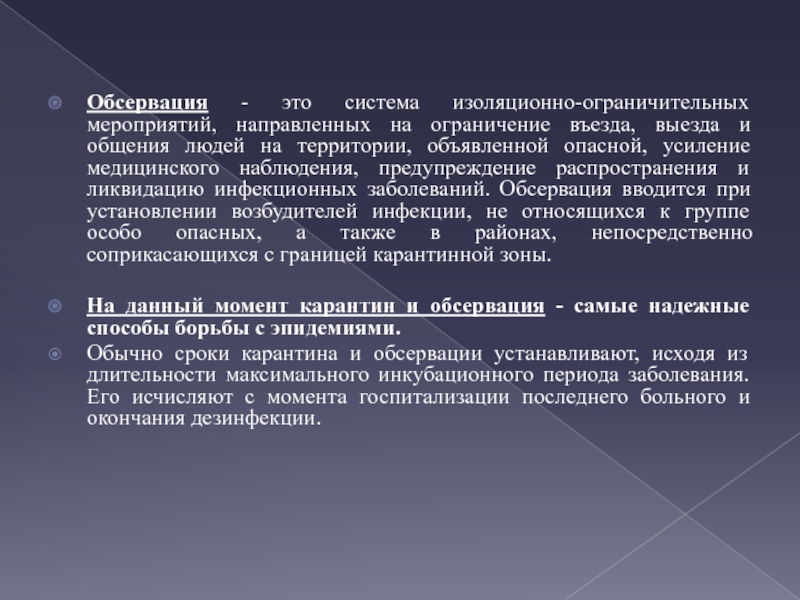

- 17. Обсервация - это система изоляционно-ограничительных мероприятий, направленных

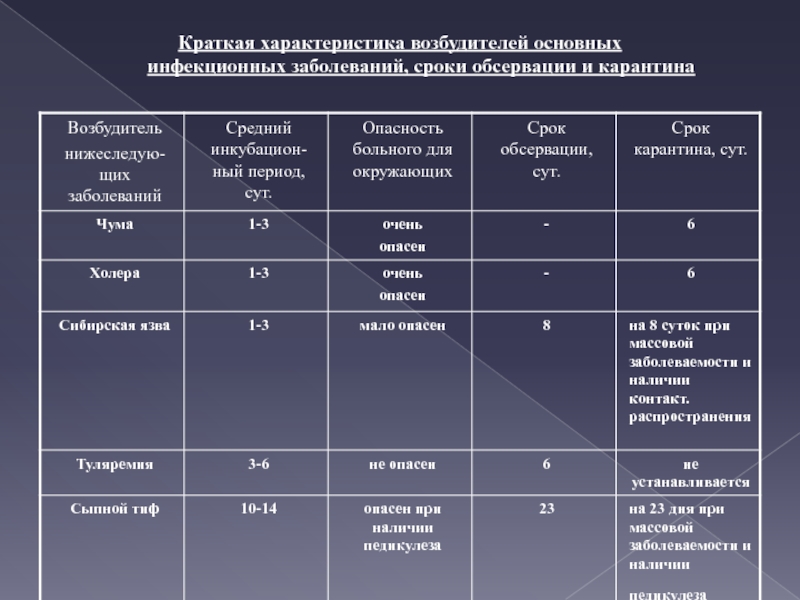

- 18. Краткая характеристика возбудителей основных инфекционных заболеваний, сроки обсервации и карантина

- 19. Для профилактики эпидемий необходимо: улучшать очистку территории, водоснабжения

- 20. Возникновение эпизоотии возможно лишь при наличии комплекса

- 21. О ПРИРОДНО-ОЧАГОВЫХ БОЛЕЗНЯХУровень эпидемического проявления любого природного

- 22. Эпифитотией называется массовое, прогрессирующее во времени и

- 23. СИЛЬНО ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЯДОВИТЫЕ ВЕЩЕСТВАСильно действующие ядовитые вещества

- 24. Токсичность – свойство СДЯВ, определяющее их ядовитость,

- 25. ХАРАКТЕРИСТИКА СДЯВДействие вредных химических веществ на

- 26. 4. Канцерогенные СДЯВ – попадая в организм

- 27. По скорости воздействия на организм СДЯВ делятся

- 28. Следует иметь в виду, что и малоопасные

- 29. Аммиак (NH3) – бесцветный газ с запахом

- 30. Хлор (Cl) – зеленовато-желтый газ с резким

- 31. Сернистый ангидрид (SO2) – бесцветный газ с

- 32. Угарный газ (CO) – газ без цвета,

- 33. Ртуть (Hg) – жидкий металл, обладающий чрезвычайной

- 34. Кислоты (HnRn) – (серная, соляная, азотная, уксусная)

- 35. ХИМИЧЕСКИ ОПАСНЫЕ ОБЪЕКТЫХимически опасный объект (ХОО) –

- 36. Попадание ХОВ в окружающую среду может произойти

- 37. АВАРИИ С ВЫБРОСОМ СДЯВ На сегодняшний день

- 38. По масштабам последствий аварии могут быть:а) локальная

- 39. В зависимости от степени химической опасности аварии

- 40. ПОСЛЕДСТВИЯ АВАРИЙ НА ХООПоследствия аварий на ХОО

- 41. Население, проживающее вблизи ХОО, при авариях с

- 42. При движении по зараженной местности необходимо строго

- 43. Скачать презентанцию

Биологические ЧСБиологическая чрезвычайная ситуация - это состояние, при котором в результате возникновения источника на определенной территории нарушаются нормальные условия жизнедеятельности людей, существования сельскохозяйственных животных и произрастания растений, возникает угроза жизни и

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Отделение экологии и природопользования

Красноярск 2013

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(лекции по темам

«Биологические ЧС» и «СДЯВ, ХОО»)

Слайд 2Биологические ЧС

Биологическая чрезвычайная ситуация - это состояние, при котором в

результате возникновения источника на определенной территории нарушаются нормальные условия жизнедеятельности

людей, существования сельскохозяйственных животных и произрастания растений, возникает угроза жизни и здоровью людей, опасность широкого распространения инфекционных болезней, потерь сельскохозяйственных животных и растений.Источником биологической ЧС может служить опасная или широко распространенная инфекционная болезнь людей (эпидемия, пандемия), животных (эпизоотия, панзоотия): инфекционная болезнь растений (эпифитотия, панфитотия) или их вредитель.

Слайд 3Эпидемия - это массовое, прогрессирующее во времени и пространстве в

пределах определенного региона распространение инфекционной болезни людей, значительно превышающее обычно

регистрируемый на данной территории уровень заболеваемости.Эпидемия, как ЧС, обладает очагом заражения и пребывания заболевших инфекционной болезнью людей, или территорией, в пределах которой в определенных границах времени возможно заражение людей и сельскохозяйственных животных возбудителями инфекционной болезни.

В основе обусловленной социальными и биологическими факторами эпидемии лежит эпидемический процесс, т.е. непрерывный процесс передачи возбудителя инфекции и непрерывная цепь последовательно развивающихся и взаимосвязанных инфекционных состояний (заболевание, бактерионосительство).

Слайд 4Эпидемический процесс – возникновение и распространение среди населения специфических инфекционных

состояний (заболеваний или носительства)

Носительство – (бактерио - , вирусо-, паразитоносительство)

– сохранение в организме человека или животного и выделение в окружающую среду возбудителей инфекционной (паразитарной) болезни без клинически выраженного проявления заболеванияСлайд 5Эпидемия – массовое распространение инфекционного заболевания, значительно превышающее обычно регистрируемый

уровень

Учение о механизме передачи возбудителей инфекций базируется на законе паразитизма.

Этот механизм является результатом эволюционного процесса приспособления микроорганизмов как к условиям существования в определенных видах биологических хозяев, так и к распространению в популяциях самих этих хозяев Слайд 6Инфекционные заболевания в зависимости от биологических свойств возбудителя подразделяются на

: собственно инфекционные (вызываемые вирусами, микробами – бактериями, риккетсиями, спирохетами,

хламидиями) и паразитарные (инвазионные), вызываемые простейшими, гельминтами и членистоногими.Основу как инфекционных, так и паразитарных заболеваний составляет инфекция, т.е. взаимодействие паразита и хозяина.

Механизм передачи – способ перемещения возбудителя инфекционной (паразитарной) болезни из зараженного организма в восприимчивый – включает в себя последовательную смену трех фаз (стадий):

1. Выход (выведение) возбудителя из источника в окружающую среду;

2. Временное пребывание возбудителя в абиотических или биотических объектах окружающей среды;

3. Внедрение возбудителя в восприимчивый организм.

Слайд 7

Иногда распространение заболевания носит характер пандемии, т.е. охватывает территории нескольких

стран или континентов при определенных природных или социально-гигиенических условиях. Сравнительно

высокий уровень заболеваемости может регистрироваться в определенной местности длительный период.На возникновение и течение эпидемии влияют как процессы, протекающие в природных условиях (природная очаговость. эпизоотии и т.д.), так и. главным образом, социальные факторы (коммунальное благоустройство, бытовые условия, состояние здравоохранения и т.д.).

В зависимости от характера заболевания основными путями распространения инфекции во время эпидемии могут быть:

- водный и пищевой, например, при дизентерии и брюшном тифе;

- воздушно-капельный (при гриппе);

- трансмиссивный - (через кровососущих насекомых) при малярии и сыпном тифе;

- зачастую играют роль несколько путей передачи возбудителя инфекции.

Слайд 8Механизмы передачи

Различают несколько механизмов передачи возбудителя:

инфекции дыхательных путей передаются аспирационным

(аэрозольным, воздушно-капельным, воздушно-пылевым, аэрогенным, респираторным) путем;

возбудители кишечных инфекций попадают в

организм фекально-оральным путем. Такие возбудители локализуются преимущественно в кишечнике, что определяет их выведение из зараженного организма с фекалиями, мочой или с рвотными массами. Проникновение в организм происходит через рот, гл. обр. при заглатывании загрязненной воды или пищи. После этого паразит локализуется в пищеварительном тракте;возбудители кровяных инфекций передаются трансмиссивным путем, т.е. при укусе кровососущего насекомого;

возбудители инфекций наружных покровов (кожи, слизистых оболочек) попадают в организм через инфицированные предметы, например, почву, разные предметы обихода;

возбудители половых инфекций внедряются в организм при непосредственном контакте больного или носителя с восприимчивым человеком.

Слайд 9Механизм передачи и его виды

Кроме того, существует внутриутробный путь передачи

возбудителя от матери к плоду (возбудители токсоплазмоза, краснухи, герпеса и

др.)Факторы передачи – все элементы окружающей среды, участвующие в передаче возбудителей от источника к восприимчивому организму. К ним относятся вода, воздух, почва, пищевые продукты, предмет обихода и др. объекты, на которых могут оказаться возбудители, выделенные источником.

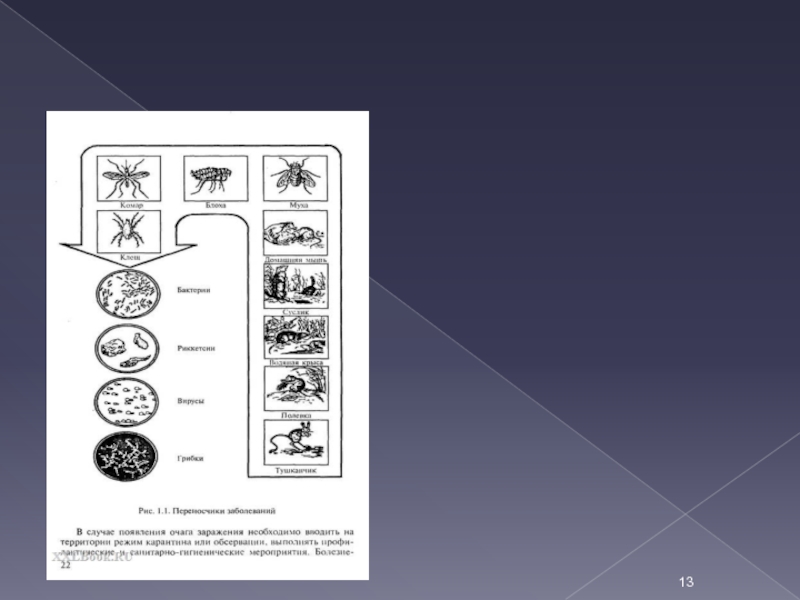

Переносчик возбудителя – членистоногое, посредством которого осуществляется перенос (передача) возбудителя от источника к восприимчивому организму (применительно к паразитарным болезням).

Слайд 10При антропонозах *) резервуаром возбудителей которых является только человек, происходит

последовательная передача возбудителей из организма зараженного человека – источника –

в восприимчивый организм другого человека – реципиента, который сам став в результате этого источником, в свою очередь, передает возбудителя новым реципиентам и т.д.При зоонозах **) резервуаром возбудителей которых являются животные, но к которым восприимчив и человек, распространение может происходить только при передаче возбудителей от животного к человеку без последующего его распространения от заразившегося человека к другим восприимчивым людям. Однако, известны инфекции, которые, начавшись после контакта с больными животными, в дальнейшем распространяются от человека к человеку (чума, туберкулез и пр.)

*) Антропонозы –группа инфекционных и паразитарных заболеваний, возбудителем которых является только человек.

**) Зоонозы –группа инфекционных и паразитарных заболеваний, резервуаром возбудителей которых являются животные, но восприимчив и человек.

Слайд 11Природно-очаговые инфекционные (паразитарные) болезни - болезни, функционирование возбудителей которых поддерживается

за счет их циркуляции в природных очагах. Существование природного очага

обеспечивается непрерывностью эпизоотического процесса, который в свою очередь зависит от наличия определенной плотности восприимчивых животных и переносчиков, населяющих биотопСлайд 12Учение о природной очаговости базируется на феномене эволюционно сформировавшегося природного

очага болезни, в котором циркуляция возбудителя в популяциях диких животных-хозяев

осуществляется неопределенно долго и не зависит от вмешательства человека.В начале это учение было сформулировано применительно к трансмиссивным инфекциям, возбудители которых циркулируют в природе по схеме

животное – переносчик - животное (клещевой энцефалит, клещевой риккетсиоз, туляремия и т.д.), а затем распространено и на нетрансмиссивные (лептоспироз, бешенство и др.)

В паразитарной системе происходит взаимодействие популяции возбудителя-паразита с популяциями восприимчивых к болезни животных и переносчиков этого паразита («очаговая триада»).

Слайд 15О ПРИРОДНО-ОЧАГОВЫХ БОЛЕЗНЯХ

В 1939 г. академик Е.Н.Павловский впервые сформулировал основные положения

теории природной очаговости болезней, которая стала одним из значительных общебиологических

обобщений, стимулировавших развитие ряда направлений в паразитологии, биоценологии, эпидемиологии, ветеринарии, медицинской географии и других науках.Фундаментальная сущность этой парадигмы состоит в том, что возбудители многих болезней, как и любые другие биологические виды, возникли независимо от человека и существуют в природе как естественные сочлены экосистем (Коренберг, 1983). Основной средой обитания и хозяевами для одних микроорганизмов служат различные, главным образом наземные, животные, другие же живут преимущественно в абиотической среде, их хозяевами могут быть водные беспозвоночные и даже, видимо, растения (Литвин, Коренберг, 1999).

Люди или домашние животные могут заражаться природно-очаговыми болезнями, попадая на территорию природного очага. К природно-очаговым болезням людей относят: чуму, туляремию, клещевой и комариный энцефалиты, лептоспироз, геморрагические лихорадки, кожный лейшманиоз, клещевой сыпной тиф и др.

Существуют природные очаги ряда болезней домашних животных (бешенства, ящура, трихинеллеза, эхинококкоза и др.).

Слайд 16При возникновении очага инфекционного заражения на пораженной территории вводится карантин

или обсервация. Постоянные карантинные мероприятия осуществляются также таможнями на государственных

границах.Карантин - это система противоэпидемических и режимных мероприятий, направленных на полную изоляцию очага заражения от окружающего населения и ликвидацию инфекционных заболеваний в нем. Вокруг очага устанавливается вооруженная охрана, запрещаются въезд и выезд, а также вывоз имущества. Снабжение производится через специальные пункты под строгим медицинским контролем.

Слайд 17Обсервация - это система изоляционно-ограничительных мероприятий, направленных на ограничение въезда,

выезда и общения людей на территории, объявленной опасной, усиление медицинского

наблюдения, предупреждение распространения и ликвидацию инфекционных заболеваний. Обсервация вводится при установлении возбудителей инфекции, не относящихся к группе особо опасных, а также в районах, непосредственно соприкасающихся с границей карантинной зоны.На данный момент карантин и обсервация - самые надежные способы борьбы с эпидемиями.

Обычно сроки карантина и обсервации устанавливают, исходя из длительности максимального инкубационного периода заболевания. Его исчисляют с момента госпитализации последнего больного и окончания дезинфекции.

Слайд 18Краткая характеристика возбудителей основных

инфекционных заболеваний, сроки обсервации и карантина

Слайд 19 Для профилактики эпидемий необходимо:

улучшать очистку территории, водоснабжения и канализации;

повышать санитарную

культуру населения;

соблюдать правила личной гигиены;

правильно обрабатывать и хранить пищевые продукты;

ограничивать

социальную активность бациллоносителей, их общение со здоровыми людьми.Эпизоотия - это одновременное прогрессирующее во времени и пространстве в пределах определенного региона распространение инфекционной болезни среди большого числа одного или многих видов сельскохозяйственных животных, значительно превышающее обычно регистрируемый на данной территории уровень заболеваемости.

Выделяются следующие виды эпизоотий:

по масштабам распространения - частные, объектовые, местные и региональные;

по степени опасности - легкие, средней тяжести, тяжелые и чрезвычайно тяжелые;

по экономическому ущербу - незначительные, средние и большие.

Слайд 20Возникновение эпизоотии возможно лишь при наличии комплекса взаимосвязанных элементов, представляющих

собой так называемую эпизоотическую цепь:

источник возбудителя инфекции (больное животное

или животное-микробоноситель);факторы передачи возбудителя инфекции (объекты неживой природы) или живые переносчики (восприимчивые к болезни животные).

Характер эпизоотии, длительность ее течения зависят от:

механизма передачи возбудителя инфекции;

сроков инкубационного периода;

соотношения больных и восприимчивых животных;

условий содержания животных;

эффективности противоэпизоотических мероприятий.

Слайд 21О ПРИРОДНО-ОЧАГОВЫХ БОЛЕЗНЯХ

Уровень эпидемического проявления любого природного очага определяется, с

одной стороны, интенсивностью циркуляции возбудителя, с другой - частотой контакта

населения с этой потенциально опасной экосистемой.Природные очаги различных инфекций веками существовали в отсутствие людей или по соседству с их поселениями; они и сейчас распространены независимо от человека на безлюдных или мало населенных территориях. Вместе с тем люди, оказывая то или иное воздействие на экосистемы, изменяют условия существования возбудителей и таким образом воздействуют на интенсивность их циркуляции.

ПРИРОДНАЯ ОЧАГОВОСТЬ БОЛЕЗНЕЙ – ОСОБЕННОСТЬ РЯДА ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ, СОСТОЯЩАЯ В ТОМ, ЧТО ИХ ВОЗБУДИТЕЛИ СУЩЕСТВУЮТ В ПРИРОДЕ В ПРЕДЕЛАХ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ ВНЕ СВЯЗИ С ЛЮДЬМИ ИЛИ ДОМАШНИМИ ЖИВОТНЫМИ, ПАРАЗИТИРУЯ В ОРГАНИЗМЕ ДИКИХ ЖИВОТНЫХ-ХОЗЯЕВ.

Такие болезни получили название природно-очаговые, а территории, где встречаются их возбудители – природные очаги.

Слайд 22Эпифитотией называется массовое, прогрессирующее во времени и пространстве инфекционное заболевание

сельскохозяйственных растений и (или) резкое увеличение численности вредителей растений, сопровождающееся

массовой гибелью сельскохозяйственных культур и снижением их продуктивности.Панфитотией называется массовое заболевание растений и резкое увеличение численности вредителей растений на территории нескольких стран или континентов.

Эпифитотии характеризуются следующими болезнями:

- ржавчина хлебных злаков, при поражении которой потери урожая составляют 40-70%;

- пирокулариоз риса - заболевание вызывается грибком, потери урожая могут достигать 90%;

- фитофтороз (картофельная гниль) - заболевание, поражающее грибком листья, стебли и клубни картофеля и др.

Слайд 23СИЛЬНО ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЯДОВИТЫЕ ВЕЩЕСТВА

Сильно действующие ядовитые вещества (СДЯВ) – химические

соединения, которые в количествах, превышающих ПДК, оказывают вредное воздействие на

людей, животных, растения, вызывая у них поражения различной тяжести.СДЯВ могут проникать в организм человека через органы дыхания, желудочно-кишечный тракт, кожные покровы и слизистые оболочки, вызывая их поражение.

СДЯВ могут быть элементами технологического процесса (аммиак, хлор) и могут образовываться при пожарах на объектах народного хозяйства (оксид углерода, оксид азота, хлористый водород). Большое количество СДЯВ образуется при пожарах в квартирах и офисах с «евроремонтом», их с избытком выделяют при плавлении и нагревании современные строительные и отделочные материалы (пластик, линолеум и т.д.).

Слайд 24Токсичность – свойство СДЯВ, определяющее их ядовитость, которая характеризуется смертельной,

поражающей и пороговой концентрациями. В химической токсикологии к СДЯВ отнесены

те вещества, смертельные дозы которых для человека не превышают 100 мг/кг. Для более точной характеристика СДЯВ используют понятие токсодоза.Токсодоза – количество вещества (в единицах веса), отнесенное к единице объема и к единице времени. Токсодоза характеризует количество вещества поглощенное организмом за определенный интервал времени.

Слайд 25 ХАРАКТЕРИСТИКА СДЯВ

Действие вредных химических веществ на организм человека обусловлено

их физико-химическими свойствами.

По характеру воздействия на человека СДЯВ подразделяются

на 6 групп:1. СДЯВ общетоксического действия – большинство промышленных вредных веществ, в том числе ароматические углеводороды, ртуть - и фосфорорганические соединения и др.

2. СДЯВ раздражающего действия – при контакте с биологическими тканями вызывают воспалительную реакцию, причем в первую очередь страдают органы дыхания, кожа и слизистые оболочки глаз – кислоты, щелочи, хлор- фтор - серо- и азотосодержащие соединения.

3. Сенсибилизирующие (от лат. чувствительный) СДЯВ – вещества, которые после непродолжительного воздействия на организм вызывают в нем повышенную чувствительность к этому веществу. При последующем, даже кратковременном контакте с этим веществом у человека возникают бурные реакции организма (по типу аллергии), чаще всего приводящие к кожным изменениям, астме, заболеваниям крови – некоторые соединения ртути, альдегиды.

Слайд 264. Канцерогенные СДЯВ – попадая в организм человека, вызывают развитие

злокачественных опухолей – полициклические ароматические углеводороды.

5. Яды, обладающие мутагенной активностью

– влияют на генетический аппарат зародышевых и соматических клеток организма. Мутации приводят к гибели клеток или их функциональным изменениям. Это может вызвать снижение иммунитета организма, раннее старение, иногда тяжелые заболевания. Воздействие мутагенных веществ может сказаться на потомстве (иногда второго и третьего поколений). Этиленамин, уретан, органические перекиси, иприт, формальдегид и др.6. Вещества, влияющие на репродуктивную функцию – бензол и его производные, сероуглерод, свинец, марганец, никотин, этиленамин, соединения ртути.

Слайд 27По скорости воздействия на организм СДЯВ делятся на быстродействующие и

медленнодействующие.

По степени воздействия на организм человека все вредные вещества подразделяются

на 4 класса:чрезвычайно опасные – LC50 (концентрация, вызывающая гибель 50 % животных, подвергнутых воздействию) – менее 0,5 г/м3 (ртуть, свинец, фосген);

высоко опасные - LC50 – до 5 г/м3 (оксиды азота, йод, марганец, хлор);

умеренно опасные - LC50 – до 50 г/м3 (ацетон, сернистый ангидрид, метиловый спирт);

малоопасные - LC50 – более 50 г/м3 (аммиак, бензин, этиловый спирт).

Слайд 28Следует иметь в виду, что и малоопасные вещества при длительном

воздействии на организм человека в больших концентрациях могут вызывать тяжелые

отравления.Класс опасности устанавливается по таблице ГОСТА в зависимости от ПДК в воздухе рабочей зоны (мг/м3), средней смертельной дозы при введении в желудок (мг/кг), средней смертельной концентрации в воздухе (мг/м3), коэффициента возможного ингаляционного отравления (КВИО), зоны острого действия, зоны хронического действия.

Рабочая зона – пространство высотой до 2 м от уровня пола или площадки, на которой находятся места постоянного или временного пребывания рабочих.

Первые ПДК для 40 токсичных веществ были утверждены в нашей стране еще в 1939 г.

Слайд 29Аммиак (NH3) – бесцветный газ с запахом нашатыря (порог восприятия

– 0,037 мг/л), хорошо растворяется в воде. Применяют в холодильном

производстве, для получения азотных удобрений. Сухая смесь аммиака с воздухом (4:3) способна взрываться.В высоких концентрациях возбуждает центральную нервную систему и вызывает судороги. Смерть чаще всего наступает через несколько часов или суток после отравления от отека гортани и легких. При попадании на кожу вызывает ожоги различной степени.

Первая помощь – вынести на свежий воздух, освободить от стесняющей дыхание одежды, вдыхание теплых водяных паров 10 % ментола в хлороформе, теплое молоко с боржоми или содой; при удушье – кислород; при спазме в горле – тепло на область шеи, теплые водяные ингаляции; при попадании в глаза – немедленное промывание водой; при поражении кожи – обмывание водой, наложение примочек из 5 % раствора уксусной, лимонной или соляной кислоты, при отсутствии дыхания – сделать искусственное дыхание методом «рот» в «рот»; при попадании аммиака в желудок – вызвать рвоту

Слайд 30Хлор (Cl) – зеленовато-желтый газ с резким запахом. Применяют в

бумажно-целлюлозной, текстильной и др. промышленности, при хлорировании воды, производстве хлорной

извести и др. Хлор в 2,5 раза тяжелее воздуха, поэтому облако хлора перемещается близко к земле. Раздражает дыхательные пути и вызывает отек легких.При высоких концентрациях смерть наступает от 1-2 вздохов, при несколько меньших – дыхание останавливается через 5-25 мин.

Первая помощь – надеть на пораженного противогаз и вынести из зоны заражения, освободить от стесняющей дыхание одежды. Полный покой, ингаляция кислородом. При раздражении дыхательных путей – вдыхание нашатырного спирта, промывание глаз, носа и рта 2 % раствором питьевой соды; обильное питье - теплое молоко с содой, кофе, при отсутствии дыхания – сделать искусственное дыхание методом «рот» в «рот». Максимально ограничить самостоятельное передвижение пострадавшего, дальнейшая транспортировка только в лежачем положении.

Слайд 31Сернистый ангидрид (SO2) – бесцветный газ с острым запахом и

сладковатым привкусом, не горит и не поддерживает горения; хорошо растворяется

в воде, спирте, уксусной и серной кислотах, хлороформе и эфире.Встречается при обжиге и плавке сернистых руд, используется как отбеливающее средство в текстильной и консервирующее – в пищевой промышленности. При попадании в дыхательные пути вызывает их раздражение, омертвение роговицы глаз. Сухой кашель, жжение, боль в горле и груди, слезотечение, а при более сильном воздействии – рвота, одышка, потеря сознания. Смерть наступает от удушья или при внезапной остановке кровообращения в легких.

Первая помощь – свежий воздух, ингаляция кислородом, промывание глаз, носа и рта 2 % раствором соды, тепло на область шеи, горчичники, тепле молоко с боржоми, содой, маслом и медом.

Слайд 32Угарный газ (CO) – газ без цвета, запаха и вкуса.

Легче воздуха. Поражающая концентрация – 1,2 мл/л при экспозиции 3

часа, смертельная – 2 мг/л при экспозиции 1 час, 5 мг/л при экспозиции 5 минут.Признаки поражения: головная боль, головокружение, тошнота, рвота, мышечная слабость, повышенное артериальное давление, расширенные зрачки, одышка. В тяжелых случаях – потеря сознания, нарушение сердечной и дыхательной деятельности, судороги.

Первая помощь – пострадавшего вынести на воздух, обеспечить полный покой и тепло. При необходимости сделать искусственное дыхание.

Слайд 33Ртуть (Hg) – жидкий металл, обладающий чрезвычайной подвижностью, текучестью и

испаряемостью. Пары ртути, как и большинство ее химических соединений, обладают

очень высокой токсичностью. Активно адсорбируется штукатуркой, деревом, ржавчиной, текстильными материалами, стеклом, металлом и др. Процесс адсорбции обратим, поэтому предметы и стены в помещении становятся дополнительным источником заражения парами ртути.Признаки поражения – начальные симптомы не специфичны и выражаются в расстройстве нервной системы. При сильном отравлении появляется металлический привкус во рту, головная боль, тошнота, рвота, боль в животе, понос со слизью и часто с кровью, набухание и кровоточивость десен, потеря сознания.

Первая помощь – вынести пострадавшего на свежий воздух, промыть желудок, вызвав рвоту, дать солевое слабительное (1 ст. ложка горькой соли на стакан воды). Напоить большим количеством молока. Госпитализировать.

Слайд 34Кислоты (HnRn) – (серная, соляная, азотная, уксусная) бесцветные, тяжелые жидкости,

хорошо растворимы в воде. Концентрированные кислоты парят на воздухе, пары

тяжелее воздуха. Сильные окислители. Вызывают коррозию металла. Негорючи. Серная кислота вызывает воспламенение органических веществ, азотная взрывается в присутствии минеральных (нефтяных) масел, спирта и скипидара. Кислоты опасны при вдыхании, приеме внутрь, попадании на кожные покровы.Признаки поражения – першение в горле, затрудненное дыхание, сухой кашель, раздражение слизистых оболочек, резкие боли в грудине, мучительная рвота с кровью, возможны спазмы и теки гортани. При отравлении азотной кислотой или ее парами, губы, уголки рта и язык окрашены в желтый цвет.

Первая помощь – вынести на воздух, снять загрязненную одежду, пораженные участки обильно смыть водой или 2 % раствором соды. Срочно госпитализировать.

Слайд 35ХИМИЧЕСКИ ОПАСНЫЕ ОБЪЕКТЫ

Химически опасный объект (ХОО) – объект народного хозяйства,

на котором производится, хранится или используется химически опасные вещества (ХОВ).

В

настоящее время в народном хозяйстве широко применяются химические соединения, большинство из которых представляют опасность для человека. Из 10 млн. химических соединений, применяемых в промышленности, сельском хозяйстве и быту, более 500 высокотоксичны и опасны для человека.К химически опасным объектам относятся:

а) предприятия химической, нефтеперерабатывающей промышленности;

б) предприятия пищевой, мясомолочной промышленности, хладокомбинаты и т.д.

в) водоочистные и другие очистные сооружения, использующие в качестве дезинфицирующего вещества хлор;

г) железнодорожные станции выгрузки и погрузки СДЯВ, а также имеющие пути отстоя подвижного состава со СДЯВ;

д) склады и базы с запасом ядохимикатов и др.

Слайд 36Попадание ХОВ в окружающую среду может произойти при производственных и

транспортных авариях, при стихийных бедствиях.

Наиболее частые причины аварий на производстве,

используемом химические вещества:а) нарушения правил транспортировки и хранения СДЯВ;

б) несоблюдение правил техники безопасности;

в) выход из строя агрегатов, механизмов, трубопроводов;

г) неисправность средств транспортировки;

д) разгерметизация емкостей хранения;

е) превышение нормативных запасов.

Слайд 37АВАРИИ С ВЫБРОСОМ СДЯВ

На сегодняшний день на территории России расположено

более 2 тысяч различных химически опасных объектов.

Каждые сутки в мире

регистрируется около 20 химических аварий. При оценке аварий на ХОО важно знать масштабы и продолжительность химического заражения.Масштабы химического заражения – пространственные границы (линейные и площадные размеры) проявления последствий аварии, разрушений объектов, содержащих СДЯВ.

Продолжительность химического заражения – временные пределы проявления последствий аварий, разрушений объектов, содержащих СДЯВ.

Слайд 38По масштабам последствий аварии могут быть:

а) локальная (частная) авария –

авария на ХОО, связанная с незначительной утечкой СДЯВ;

б) объектовая авария

- авария на ХОО, связанная с утечкой СДЯВ из технологического оборудования или трубопроводов. Ее последствия ограничиваются пределами предприятия, либо объекта;в) местная авария - авария на ХОО, связанная с разрушением большой единичной емкости или целого склада СДЯВ. Химическая опасность сохраняется до 6 часов. Последствия ограничиваются пределами города, района, области. Требуется срочное проведение эвакуации из ближайших жилых районов;

г) региональная авария - авария на ХОО со значительным, иногда многократным, выбросом СДЯВ, локализовать которую не удается в течение 6 и более часов. Последствия ограничиваются пределами нескольких областей, республик. Химическая опасность распространяется на многие населенные пункты;

д) национальная или глобальная авария – авария с полным разрушением всех хранилищ СДЯВ крупного ХОО или нескольких ХОО. Она возможна в случае крупной диверсии, в результате стихийного бедствия или при ведении военных действий. Последствия охватывают пределы нескольких республик, значительную часть территории страны и даже выходят за ее пределы.

Слайд 39В зависимости от степени химической опасности аварии подразделяются на:

а) аварии

I степени химической опасности – авария, связанная с возможностью массового

поражения производственного персонала и населения близлежащих районов;б) аварии II степени химической опасности - авария, связанная с возможностью массового поражения производственного персонала химических предприятий;

в) аварии химически безопасные – авария, при которой образуются локальные очаги поражения СДЯВ, не представляющие опасности для производственного персонала и населения.

В результате аварии на ХОО возникают зоны химического заражения.

а) зона смертельных токсодоз – зона, на внешней границе которой, 50 % людей получают смертельную токсодозу;

б) зона поражающих токсодоз - зона, на внешней границе которой, 50 % людей получают поражающую токсодозу;

в) дискомфортная (пороговая) зона - зона, на внешней границе которой люди испытывают дискомфорт, начинается обострение хронических заболеваний или проявляются первые признаки интоксикации;

г) зона химического заражения – площадь, в пределах которой проявляется поражающее действие СДЯВ.

Слайд 40ПОСЛЕДСТВИЯ АВАРИЙ НА ХОО

Последствия аварий на ХОО представляют собой совокупность

результатов воздействия химического заражения на объекты, население и окружающую среду.

ДЕЙСТВИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ АВАРИЯХ С ВЫБРОСОМ СДЯВ

Отличительной особенностью аварий на ХОО с выбросом СДЯВ является то, что при высоких концентрациях химических веществ, поражение людей может происходить в короткие сроки. Поэтому решающее значение имеет оперативность и быстрота проведения мероприятий по защите населения.

Основными мероприятиями по защите персонала и населения являются:

а) использование индивидуальных средств защиты и убежищ;

б) применение антидотов (от греч. противоядие) и средств обработки кожных покровов;

в) эвакуация людей из зоны заражения;

г) санитарная обработка людей, одежды, территории, сооружений, техники и имущества.

Слайд 41Население, проживающее вблизи ХОО, при авариях с выбросом СДЯВ, услышав

сигналы оповещения по СМИ должны:

а) надеть противогазы (если есть);

б) закрыть

окна и форточки;в) отключить электроприборы и газ;

г) взять необходимые теплые вещи и питание (3-х дневный запас непортящихся продуктов);

д) предупредить соседей;

е) быстро и без паники выйти из жилого массива в указанном направлении или в сторону, перпендикулярную направлению ветра, желательно на возвышенный, хорошо проветриваемый участок местности, на расстояние не менее 1,5 км от места предыдущего пребывания.

В случае отсутствия противогаза, для защиты органов дыхания можно использовать ткань, смоченную водой, меховые и ватные части одежды. Если нет возможности выйти из района аварии, оставайтесь дома, плотно закройте окна, двери, вентиляционные люки, дымоходы и т. д. Входные двери зашторьте, используя плотный материал или одеяло, на порог поставьте сосуд с водой. Нельзя укрываться на первых этажах многоэтажных зданий, в подвалах и полуподвальных помещениях.

Слайд 42При движении по зараженной местности необходимо строго соблюдать следующие правила:

а)

двигаться быстро, но не бежать и не поднимать пыль;

б) не

прислоняться к зданиям и не дотрагиваться до окружающих предметов;в) не наступать на встречающиеся на пути капли жидкости или порошкообразные россыпи неизвестных веществ;

г) не снимать средств защиты;

д) при обнаружении капель СДЯВ на коже, одежде, обуви, снять их тампоном ваты или бумагой, носовым платком;

е) по возможности оказать помощь пострадавшим детям, престарелым, людям, не способным двигаться самостоятельно;

После выхода из зоны заражения необходимо пройти санитарную обработку. При получении поражения обратиться в медицинское учреждение за помощью.

Об устранении опасности химического заражения и о порядке дальнейших действий населения извещается штабами ГО и ЧС или органами милиции.