Слайд 1Системные заболевания соединительной ткани или, как их еще называют, диффузные

заболевания соединительной ткани

– это группа болезней, которые стимулируют системные нарушения

и воспаления множества систем организма и его органов, сочетая этот процесс с аутоиммунным и иммунокомплексным процессами.

- соединительная ткань – это все ткани организма, которая занимает от 60% до 90% веса органов, поэтому заболевание соединительных тканей чаще всего охватывает большую часть организма, хотя иногда они действуют локально, охватывая лишь один орган.

Слайд 2К ним относят:

СКВ

системная склеродермия

Слайд 3СКВ

- хроническое полисиндромное заболевание преимущественно молодых женщин и девушек,

развивающееся на фоне генетически обусловленного несовершенства иммунорегуляторных процессов, приводящего к

неконтролируемой продукции антител к собственным клеткам и их компонентам, с развитием аутоиммунного и иммунокомплексного хронического воспаления.

- распространенность ее составляет 48 на 100000 населения

Слайд 4ВОЛЧАНОЧНЫЙ НЕФрит

это поражение почек при СКВ

развивается у 60% взрослых

пациентов с СКВ и 80% детей.

Слайд 5ВАЖНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ВОЛЧАНОЧНОГО НЕФРИТА

В 25% случаев является первым проявлением

болезни – возникает одновременно с поражением кожи, артралгиями, плевритом

при

высокой иммунологической активности (при остром или подостром течении СКВ) быстропрогрессирующий волчаночный нефрит развивается в течение первых двух лет болезни

острые формы волчаночного нефрита, как правило, развиваются в молодом возрасте, для старшего возраста характерно более спокойное течение как нефрита, так и СКВ в целом

Слайд 6КЛИНИЧЕСКИЕ ВАРИАНТЫ ТЕЧЕНИЯ ВОЛЧАНОЧНОГО НЕФРИТА

многообразие вариантов - от персистирующей минимальной

протеинурии до быстропрогрессирующего гломерулонефрита с отеками, анасаркой, почечной недостаточностью и

гипертонией.

Активный нефрит

- быстропрогрессирующий

- медленно прогрессирующий:

- с нефротическим синдромом;

- с выраженным мочевым синдромом.

Неактивный нефрит

- с минимальным мочевым синдромом

Слайд 7Клинические проявления волчаночного нефрита (J. Cameron, 1999)

протеинурия 100%

микрогематурия 80%

нарушение

функции почек 40-80%

нефротический синдром 45-65%

артериальная гипертензия 15-50%

быстрая прогрессия нефрита

30%

макрогематурия 1-2%

ОПН 1-2%

Слайд 8БЫСТРОПРОГРЕССИРУЮЩИЙ ВОЛЧАНОЧНЫЙ НЕФРИТ (частота – 10-15%)

Клиника:

нефротический синдром;

эритроцитурия;

быстрое

нарастание почечной недостаточности (обусловленной активностью почечного процесса);

тяжелая артериальная гипертензия

в большинстве случаев развивается ДВС-синдром.

Прогноз неблагоприятный.

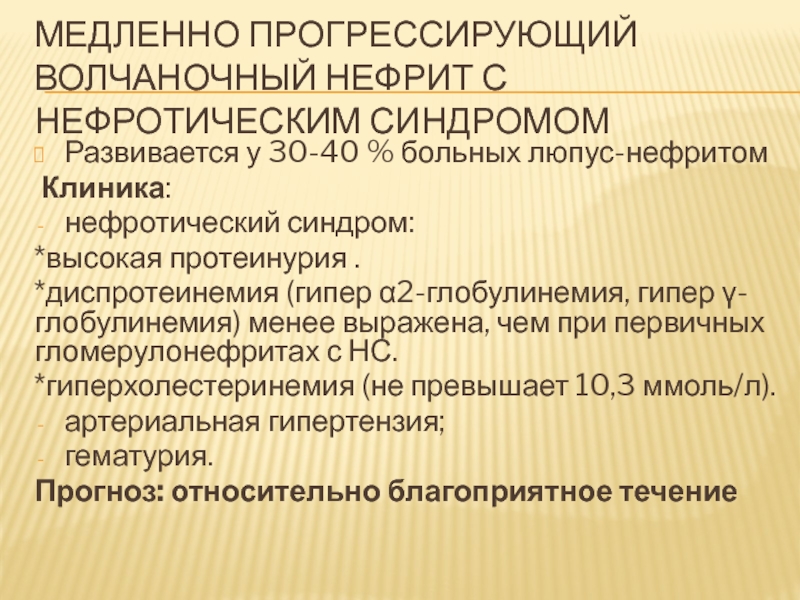

Слайд 9МЕДЛЕННО ПРОГРЕССИРУЮЩИЙ ВОЛЧАНОЧНЫЙ НЕФРИТ С НЕФРОТИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ

Развивается у 30-40

% больных люпус-нефритом

Клиника:

нефротический синдром:

*высокая протеинурия .

*диспротеинемия (гипер α2-глобулинемия, гипер

γ-глобулинемия) менее выражена, чем при первичных гломерулонефритах с НС.

*гиперхолестеринемия (не превышает 10,3 ммоль/л).

артериальная гипертензия;

гематурия.

Прогноз: относительно благоприятное течение

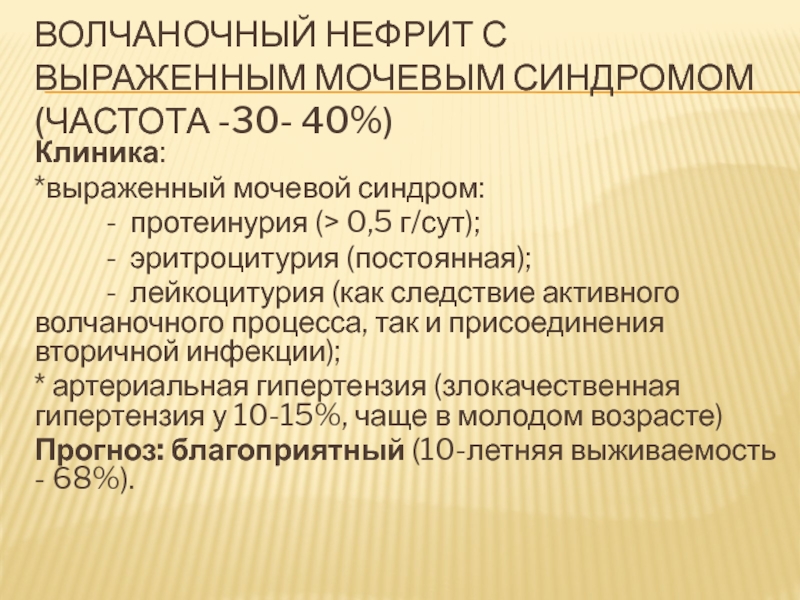

Слайд 10ВОЛЧАНОЧНЫЙ НЕФРИТ С ВЫРАЖЕННЫМ МОЧЕВЫМ СИНДРОМОМ (частота -30- 40%)

Клиника:

*выраженный

мочевой синдром:

- протеинурия (>

0,5 г/сут);

- эритроцитурия (постоянная);

- лейкоцитурия (как следствие активного волчаночного процесса, так и присоединения вторичной инфекции);

* артериальная гипертензия (злокачественная гипертензия у 10-15%, чаще в молодом возрасте)

Прогноз: благоприятный (10-летняя выживаемость - 68%).

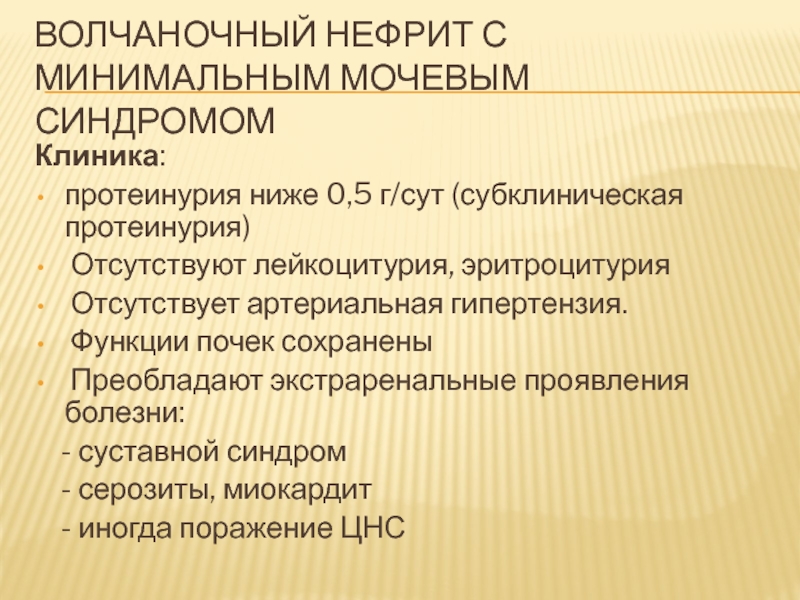

Слайд 11ВОЛЧАНОЧНЫЙ НЕФРИТ С МИНИМАЛЬНЫМ МОЧЕВЫМ СИНДРОМОМ

Клиника:

протеинурия ниже 0,5 г/сут

(субклиническая протеинурия)

Отсутствуют лейкоцитурия, эритроцитурия

Отсутствует артериальная гипертензия.

Функции почек сохранены

Преобладают экстраренальные проявления болезни:

- суставной синдром

- серозиты, миокардит

- иногда поражение ЦНС

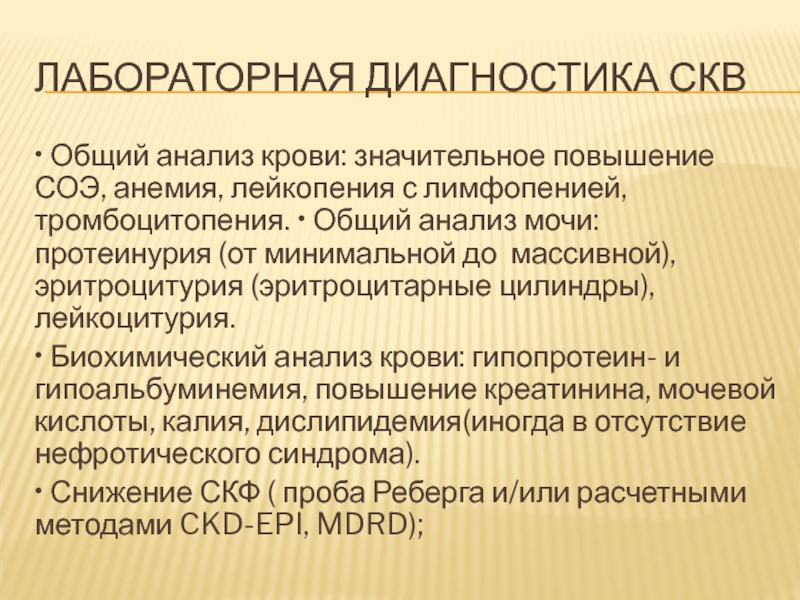

Слайд 12Лабораторная диагностика СКВ

• Общий анализ крови: значительное повышение СОЭ, анемия,

лейкопения с лимфопенией, тромбоцитопения. • Общий анализ мочи: протеинурия (от

минимальной до массивной), эритроцитурия (эритроцитарные цилиндры), лейкоцитурия.

• Биохимический анализ крови: гипопротеин- и гипоальбуминемия, повышение креатинина, мочевой кислоты, калия, дислипидемия(иногда в отсутствие нефротического синдрома).

• Снижение СКФ ( проба Реберга и/или расчетными методами CKD-EPI, MDRD);

Слайд 13Иммунологическая диагностика

• Антиядерные антитела - обнаруживают более чем у 95%

больных СКВ.

• Антитела к ДНК — выявляют у 40–90%

пациентов с СКВ, корреляция с активностью СКВ.

• Антитела к компоненту комплемента CIq (анти-CIq-АТ) — при развитии ВН (до 75%), у пациентов с ремиссией ЛН – маркер обострения

• Коагулограмма: признаки гиперкоагуляции в виде гиперфибриногенемии, укорочения активированного частичного тромбопластинового времени, снижения уровня антитромбина III.

• LE-клетки – в настоящее время не являются диагностическим критерием СКВ, однако может являться дополнительным аргументом в пользу диагноза волчанки.

Слайд 14Морфологическая верификация люпус-непфрита (биопсия почки)

Абсолютно необходима при активном люпус- нефрите

для определения диагноза и тактики лечения, поскольку отсутствуют прогностические критерии

агрессивности поражения почек при СКВ

Слайд 15Для чего нужна ранняя биопсия почки при СКВ?

Риск развития терминальной

ХПН у пациентов с волчаночным нефритом составляет 47/1000 пациентов в

год по сравнению с 14/1000 с ранней биопсией и агрессивной иммунодепрессией.

Клинические, серологические и лабораторные данные не позволяют прогнозировать течение люпус-нефрита.

Слайд 16Показания к выполнению нефробиопсии при СКВ (международные клинические рекомендации KDIGO)

Обязательно: при протеинурии более 0,5 г/сутки в сочетании или без

с эритроцитурией.

Желательно: при персистирующей гематурии, изолированной лейкоцитурии (при исключении ее инфекционной природы), а также при функциональных почечных нарушениях при неизмененных анализах мочи.

Слайд 17Морфологическая классификация волчаночного нефрита (ISN, 2003)

Класс I – Минимальный мезангиальный

.

Класс II – Мезангиальный пролиферативный.

Класс III

– Очаговый пролиферативный (< 50% клубочков)

Класс IV – Диффузный пролиферативный (>50% клубочков)

Класс V- Мембранозный

Класс VI - Склерозирующий

Слайд 18Лечение:

СИМПТОМАТИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ ВОЛЧАНОЧНОГО НЕФРИТА:

диуретики – фуросемид, спиронолактон

Ингибиторы

АПФ – эналаприл, фозиноприл и др.

ПАТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ:

Глюкокортикоиды – преднизолон,

метилпреднизолон

Цитостатики – циклофосфамид, азатиоприн, циклоспорин, микофенолата мофетил и др.

Слайд 19ТЕЧЕНИЕ ВОЛЧАНОЧНОГО НЕФРИТА

10–15% больных волчаночным нефритом достаточно быстро достигают терминальной

ХПН, несмотря на лечение

Стандартная терапия волчаночного нефрита заключается

в комбинированном применении преднизолона и циклофосфамида

Риск токсичности циклофосфамида оправдан необходимостью достижения ремиссии нефрита

Примерно 20% больных пролиферативным волчаночным нефритом (III-IV класс) не отвечают на терапию циклофосфамидом

Отмена циклофосфамида по достижении ремиссии нефрита сопровождается высокой частотой обострения, что обосновывает проведение поддерживающей терапии

ИСХОД ВСЕХ ВАРИАНТОВ – ХРОНИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ ПОЧЕК!

Слайд 20Трансплантация почки при люпус-нефрите

Может проводится при отсутствии высокой активности

Высокая частота дифункции трансплантата (как острого отторжения, так и хронической

посттрансплантационной нефропатии)

Слайд 21Системная склеродермия

полисиндромное аутоиммунное заболевание, которое характеризуется прогрессирующим фиброзом и распространённой

сосудистой патологией по типу облитерирующей микроангиопатии, лежащими в основе генерализованного

синдрома Рейно, поражения кожи и внутренних органов (лёгких, сердца, ЖКТ, почек).

Заболеваемость системной склеродермией составляет в среднем 1 случай на 100 000 населения.

часто заболевание выявляют в возрасте 30-50 лет

женщины болеют в среднем в 4 раза чаще мужчин

Слайд 22Патогенез

Склеродермическая нефропатия представляет собой сосудистую патологию почек, обусловленную окклюзирующим поражением

внутрипочечных сосудов, приводящим к ишемии органа и проявляющимся артериальной гипертензией и

нарушением функции почек разной степени выраженности.

Слайд 23Выделяют две формы поражения почек при системной склеродермии - острую

и хроническую.

Острая склеродермическая нефропатия (син. - истинная склеродермическая почка, склеродермический

почечный криз) - острая почечная недостаточность, развившаяся у больных системной склеродермией при отсутствии других причин нефропатии и протекающая в большинстве случаев с тяжёлой, иногда злокачественной артериальной гипертензией.

Хроническая склеродермическая нефропатия - малосимптомная патология, в основе которой лежит снижение почечного кровотока с последующим уменьшением СКФ. В ранних стадиях болезни это устанавливается по клиренсу эндогенного креатинина (проба Реберга). Как правило, снижение СКФ сочетается с минимальной или умеренной протеинурией, часто отмечаются артериальная гипертензия и начальные признаки хронической почечной недостаточности.

Слайд 24 симптомы склеродермической нефропатии

Протеинурия:

не превышает 1 г/сут

не сопровождается изменениями мочевого

осадка

у 50% больных сочетается с артериальной гипертензией и/или нарушением функции

почек

Нефротический синдром развивается крайне редко

Слайд 25ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Общий анализ крови: гипохромная анемия, умеренное повышение СОЭ (приблизительно

у половины больных), снижение гематокрита; повышение СОЭ не коррелирует с

клинической активностью СС и может быть связано с латентной инфекцией (обычно бронхолёгочной).

Общий анализ мочи: гипостенурия, микрогематурия, протеинурия, цилиндрурия, лейкоцитурия. Степень выраженности мочевого синдрома варьирует в зависимости от клинической формы поражения почек.

Биохимический анализ крови: характерные изменения отсутствуют.

Слайд 26

ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Важное значение имеет определение так называемых

склеродермаспецифических аутоантител:

АТ Scl-70, или АТ к топоизомеразе-1

Антицентромерные АТ (АЦА) обнаруживаются

у 20%

АТ к РНК-полимеразе III выявляются у 20-25% больных, преимущественно с диффузной формой и поражением почек, ассоциируются с неблагоприятным прогнозом

БИОПСИЯ ПОЧКИ

Слайд 27Прогноз

Поражение почек, вслед за поражением сердца и лёгких, является неблагоприятным

прогностическим фактором.

Наиболее серьёзен прогноз при развитии острой склеродермической нефропатии,

которая остаётся основной причиной смерти при системной склеродермии.

Около 60% больных с этой формой склеродермической нефропатии нуждаются во временном проведении гемодиализа (определяемом как диализ, проводимый в сроки менее 3 мес) в момент наибольшей остроты процесса.

Хроническая склеродермическая нефропатия отличается более благоприятным прогнозом, однако даже при этом варианте поражения почек продолжительность жизни больных меньше, чем у пациентов без нефропатии.