Разделы презентаций

- Разное

- Английский язык

- Астрономия

- Алгебра

- Биология

- География

- Геометрия

- Детские презентации

- Информатика

- История

- Литература

- Математика

- Медицина

- Менеджмент

- Музыка

- МХК

- Немецкий язык

- ОБЖ

- Обществознание

- Окружающий мир

- Педагогика

- Русский язык

- Технология

- Физика

- Философия

- Химия

- Шаблоны, картинки для презентаций

- Экология

- Экономика

- Юриспруденция

Тема 7. Реализация системно-деятельностного подхода к условиям

Содержание

- 1. Тема 7. Реализация системно-деятельностного подхода к условиям

- 2. План7.1. Сущность и компоненты педагогического процесса. 7.2.

- 3. 7. 1. Сущность и компоненты педагогического процесса

- 4. Педагогический процесс –это специально организованное взаимодействие субъектов

- 5. В 30-е годы ХХ столетия педагогика изучала

- 6. Педагогический процесс включает такие компоненты, как целевой, содержательный, операционально-деятельностный и оценочно-результативный.Рассмотрим их.

- 7. Целевой компонентпредусматривает определение цели и основных задач

- 8. Содержательный компонентпедагогического процесса определяет содержание образования. Основы

- 9. Материалистическая теорияпредусматривала передачу учащимся, по возможности, большего

- 10. Формалистическая теориярассматривала обучение лишь как средство для

- 11. Традиционная педагогика, которая была господствующей до 80-х

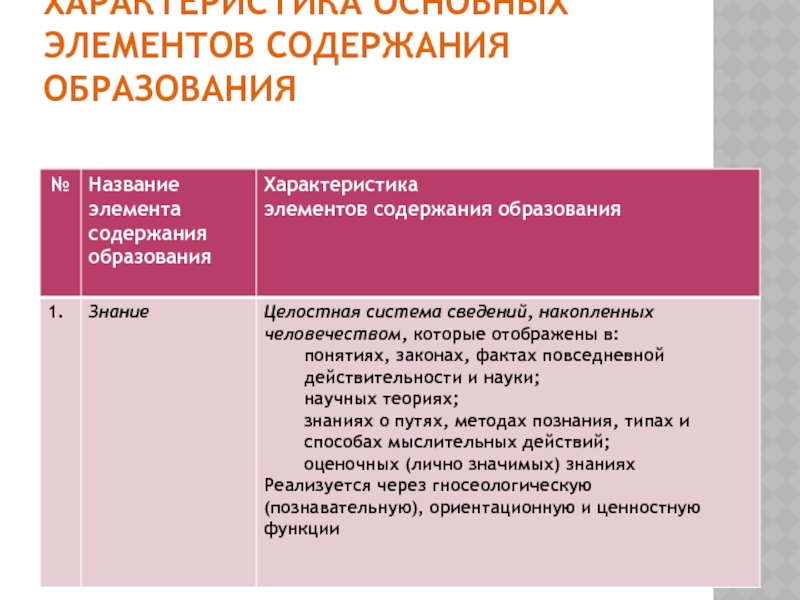

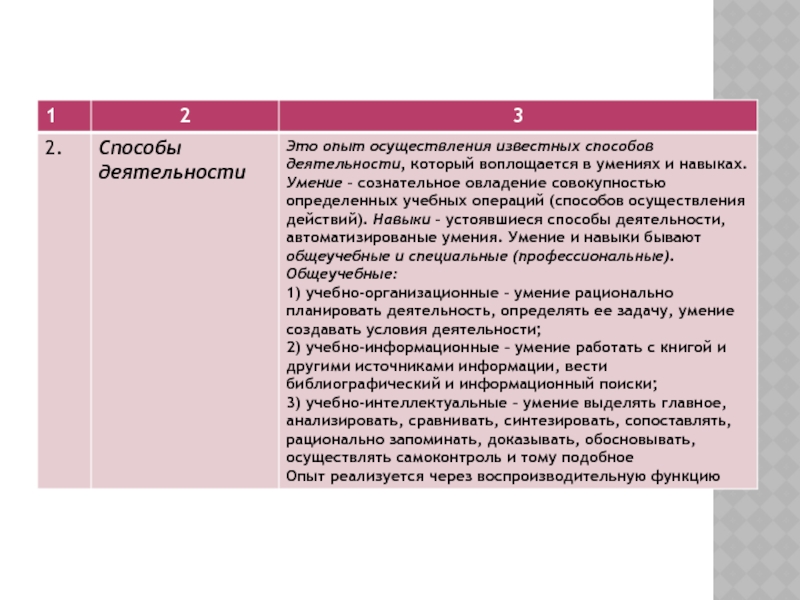

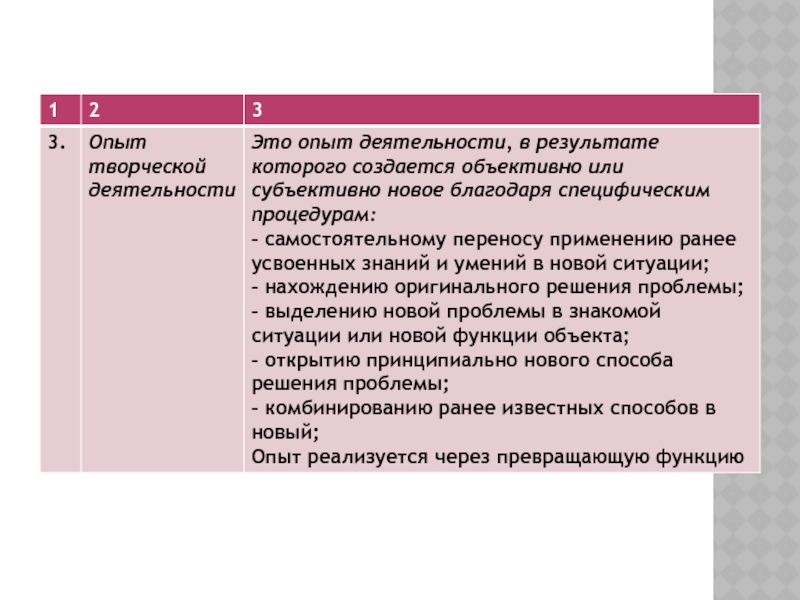

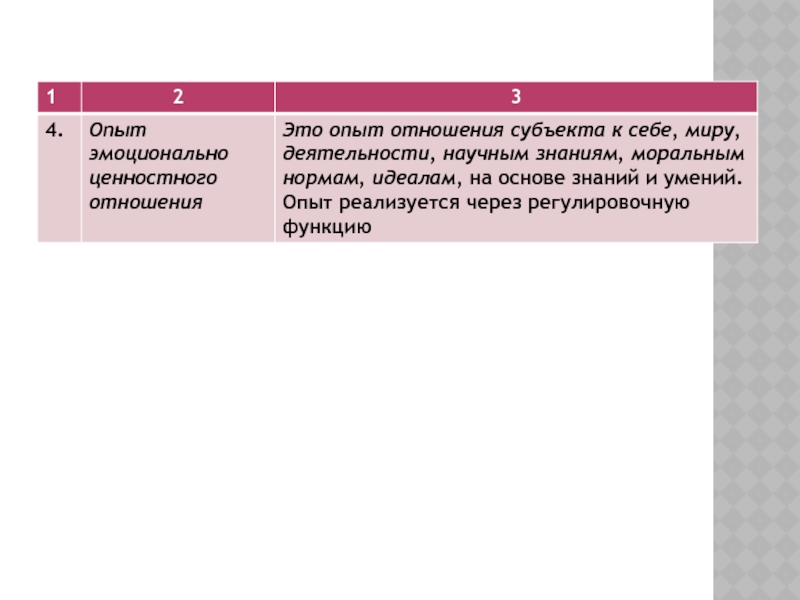

- 12. Характеристика основных элементов содержания образования

- 13. Слайд 13

- 14. Слайд 14

- 15. Слайд 15

- 16. Операционально-деятельностный компонентпедагогического процесса определяет комплекс педагогических средств

- 17. Оценочно-результативный компонентнаправлен на выявление изменений в уровне

- 18. 7.2. Виды педагогического процесса и его функции

- 19. Термин «функция»в переводе означает деятельность, обязанность, работа,

- 20. Образовательная функцияявляется основной и определяющей. Она предусматривает

- 21. Развивающая функция педагогического процессаобеспечивает развитие психологических, моральных,

- 22. Воспитательная функция педагогического процессанеотделима от образовательной и

- 23. 7.3. Движущие силы педагогического процесса

- 24. Движущими силами педагогического процессавыступают противоречия (несоответствия). Например,

- 25. Внутренние противоречия –это противоречия, возникающие между составляющими

- 26. Внешние противоречия –возникают между элементами разных систем,

- 27. 7.4. Закономерности и принципы педагогического процесса

- 28. Закономерности педагогического процесса –это объективные, устойчивые, повторяющиеся,

- 29. Эффективность педагогического процесса зависит как от учета

- 30. Принципы педагогического процесса –это основные правила, установки,

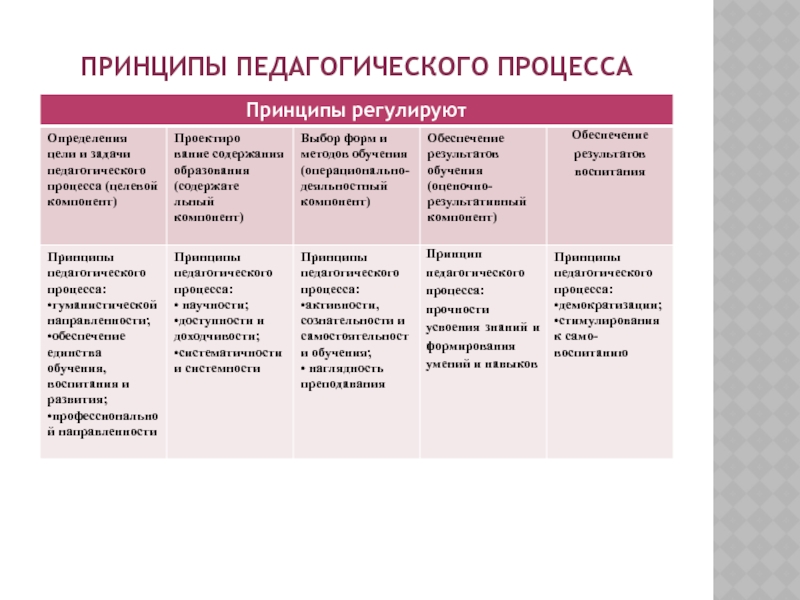

- 31. Принципы педагогического процесса Принцип направленности педагогического процесса

- 32. Принципы педагогического процесса Принцип доступности обучения проявляется

- 33. Принципы педагогического процесса Принцип индивидуального подхода требует

- 34. Принципы педагогического процесса

- 35. основные элементы педагогического процесса: форма, метод, прием, средство обучения.

- 36. Форма педагогического процесса –доступный внешнему восприятию способ

- 37. Методы педагогического процесса –упорядоченые способы взаимосвязанной деятельности

- 38. Прием педагогического процесса –часть метода, направленная на его улучшение.

- 39. Средства педагогического процесса –предметная поддержка педагогического процесса (учебник, оборудование, методическое обеспечение и тому подобное).

- 40. 7.5. Управление в образовании, виды и функции педагогического управления

- 41. Вместе с развитием культуры изменяются также содержание,

- 42. Управление образованиемосуществляют государственные органы управления и органы

- 43. Министерство образования и науки Украины руководит работой:

- 44. Органами общественного самоуправления в образовании является :

- 45. Управление –процесс влияния субъекта на ту или

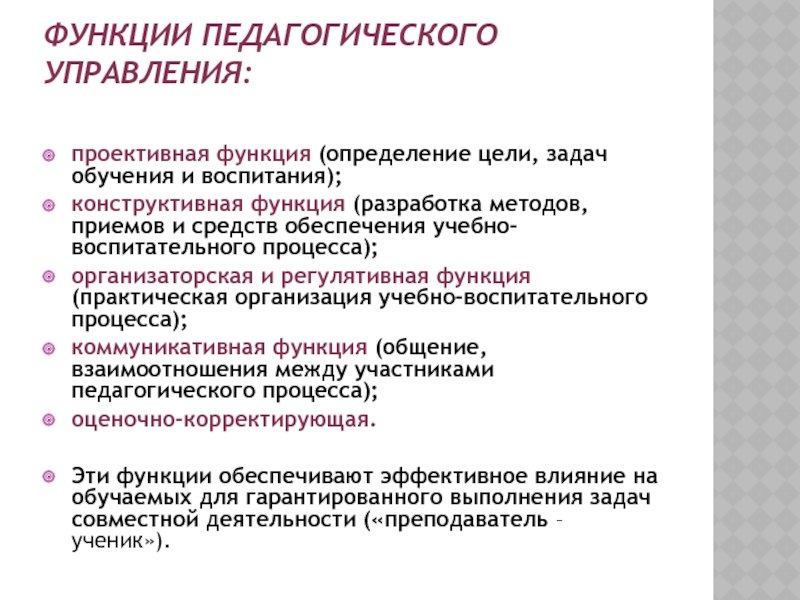

- 46. Функции педагогического управления: проективная функция

- 47. Скачать презентанцию

План7.1. Сущность и компоненты педагогического процесса. 7.2. Виды педагогического процесса и его функции. 7.3. Движущие силы педагогического процесса.7.4. Закономерности и принципы педагогического процесса.7.5. Управление в образовании, виды и функции педагогического управления.

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1 Тема 7. Реализация системно-деятельностного подхода к условиям учебно-воспитательного процесса

(динамическое измерение педагогической системы)

Слайд 2План

7.1. Сущность и компоненты педагогического процесса.

7.2. Виды педагогического процесса

и его функции.

7.3. Движущие силы педагогического процесса.

7.4. Закономерности и

принципы педагогического процесса.7.5. Управление в образовании, виды и функции педагогического управления.

Слайд 4Педагогический процесс –

это специально организованное взаимодействие субъектов учебно-воспитательной деятельности, направленное

на решение задач воспитания, обучения и развития личности.

Проблема единства обучения,

воспитания и развития, возникла в конце ХІХ – в начале ХХ ст. и нашла обоснование в трудах таких выдающихся педагогов, как И.Ф. Гербарт, П.Ф. Каптерев, М.П. Блонский, А.С. Макаренко, А.П. Пинкевич, С.Т. Шацкий и другие. Особенное место в развитии идеи целостности педагогического процесса принадлежит трудам по истории и теории педагогики П.Ф. Каптерева (1849-1922), который изложил ее в работах «Дидактичные очерки» (в 1895 г.), «Педагогический процесс» (в 1905 г.) и других. Слайд 5В 30-е годы ХХ столетия педагогика изучала процессы обучениявоспитания и

развития как отделенные и самостоятельные. С середины 60-х годов ХХ

столетия к идее целостности педагогического процесса обращались В.А. Сухомлинский, Г.С. Костюк, Ю.К. Бабанский, В.В. Краевский и другие. В современной науке педагогический процесс рассматривается как целостная педагогическая система.Слайд 6Педагогический процесс включает такие компоненты, как целевой, содержательный, операционально-деятельностный и

оценочно-результативный.

Рассмотрим их.

Слайд 7Целевой компонент

предусматривает определение цели и основных задач педагогического процесса.

Целью педагогического

процесса в учебных заведениях профессионального образования является обеспечение фундаментальной научной,

общекультурной и практической подготовки специалистов разных областей деятельности.Слайд 8Содержательный компонент

педагогического процесса определяет содержание образования.

Основы теории формирования содержания

образования сложились в конце ХVІІІ – в начале ХХ столетия.

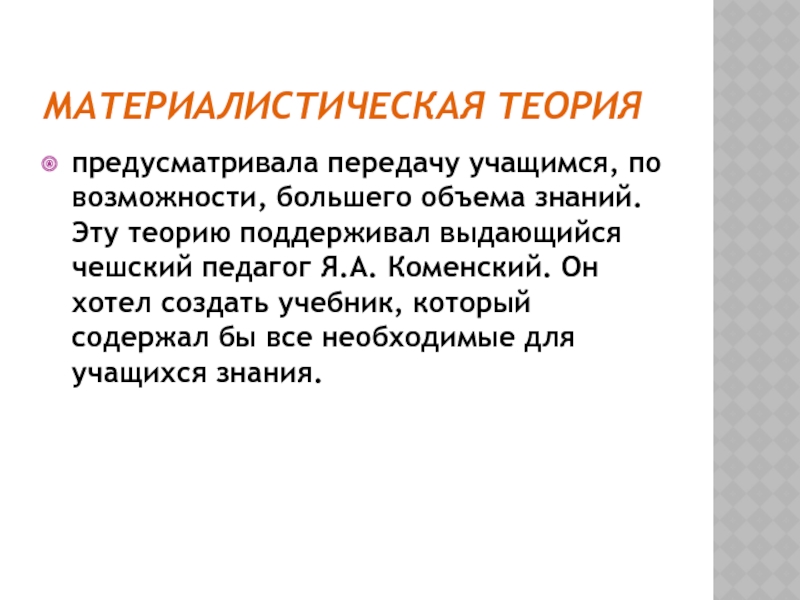

Тогда определились два разных подхода к его пониманию.Слайд 9Материалистическая теория

предусматривала передачу учащимся, по возможности, большего объема знаний. Эту

теорию поддерживал выдающийся чешский педагог Я.А. Коменский. Он хотел создать учебник,

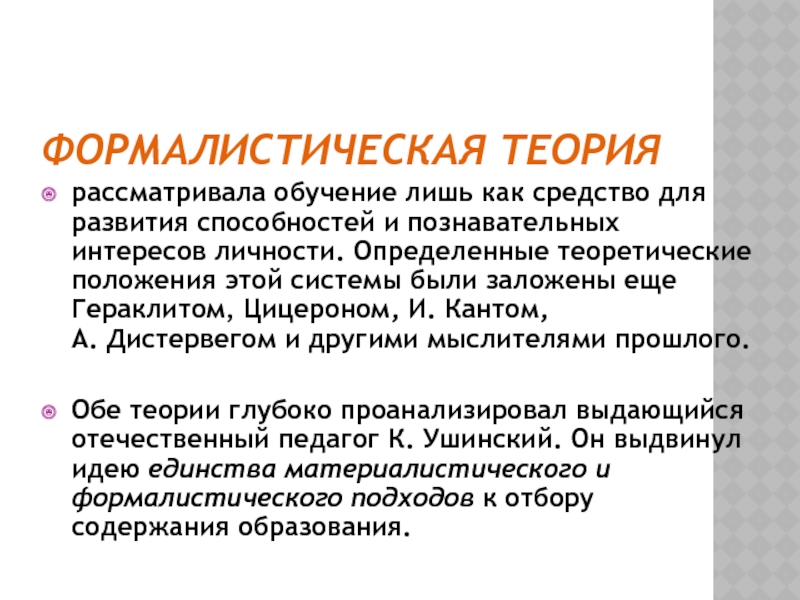

который содержал бы все необходимые для учащихся знания.Слайд 10Формалистическая теория

рассматривала обучение лишь как средство для развития способностей и

познавательных интересов личности. Определенные теоретические положения этой системы были заложены

еще Гераклитом, Цицероном, И. Кантом, А. Дистервегом и другими мыслителями прошлого.Обе теории глубоко проанализировал выдающийся отечественный педагог К. Ушинский. Он выдвинул идею единства материалистического и формалистического подходов к отбору содержания образования.

Слайд 11Традиционная педагогика, которая была господствующей до 80-х годов ХХ столетия,

считала, что содержание образования – это совокупность систематизированных знаний, умений

и навыков.Рассмотрим их.

Слайд 16Операционально-деятельностный компонент

педагогического процесса определяет комплекс педагогических средств для реализации цели

и решения задач образования (формы, методы, средства обучения)

Слайд 17Оценочно-результативный компонент

направлен на выявление изменений в уровне знаний, умений, навыков.

Он осуществляется через систему контрольных мероприятий.

Слайд 19Термин «функция»

в переводе означает деятельность, обязанность, работа, назначение.

Поэтому «функцию

педагогического процесса» мы будем понимать как назначение педагогического процесса.

Среди

функций педагогического процесса различают образовательную функцию, развивающую функцию и воспитательную функцию. Рассмотрим их более подробно.

Слайд 20Образовательная функция

является основной и определяющей.

Она предусматривает применение таких методов

и средств обучения, которые способствовали бы успешному усвоению знаний.

Одновременно

ее реализация предполагает овладение учащимися методами самообучения. Слайд 21Развивающая функция педагогического процесса

обеспечивает развитие психологических, моральных, физиологических и других

качеств индивида.

Теоретической основой осуществления этой функции является теория советского

психолога Л.С. Выготского о соотношении между обучением и развитием человека. Развитие в педагогическом процессе осуществляется одновременно в разных направлениях и предусматривает, в первую очередь, совершенствование умственных способностей.

Слайд 22Воспитательная функция педагогического процесса

неотделима от образовательной и обеспечивает их единство.

В учебной деятельности человек приобретает знания, умения и навыки, которые

становятся базой для формирования мировоззрения и профессионально-деловых качеств. Воспитательный процесс обеспечивает осуществление морального, интеллектуального, эстетического, экологического, трудового и других направлений воспитания.

Слайд 24Движущими силами педагогического процесса

выступают противоречия (несоответствия).

Например, существует противоречие между

требованием общества в творческом специалисте и возможностями современного педагогического процесса.

Решение противоречий способствует продвижению педагогического процесса к новым целям.

Противоречия делятся на разные виды: внутренние и внешние, субъективные и объективные, существенные и несущественные.

Слайд 25Внутренние противоречия –

это противоречия, возникающие между составляющими частями одной и

той же системы, в нашем случае – педагогического процесса. Именно

они выступают его движущими силами.Могут возникать противоречия:

– между задачами усвоения знаний учеников и их возможностями;

– между стремлением педагогов использовать компьютерные технологии и слабой обеспеченностью компьютерами учебного заведения.

Слайд 26Внешние противоречия –

возникают между элементами разных систем, которые противостоят друг

другу, но, вместе с тем, взаимно дополняют друг друга.

К таким

противоречиям принадлежит, например, противоречие между необходимостью обновления материально-технической базы учебных заведений и объемом отведенных для этого средств.Слайд 28Закономерности педагогического процесса –

это объективные, устойчивые, повторяющиеся, необходимые и существенные

связи между компонентами педагогического процесса.

Приведем несколько закономерностей, которые касаются педагогического

процесса:– педагогический процесс зависит от индивидуальных и возрастных возможностей обучаемых;

– педагогический процесс зависит от материальных условий его организации.

Слайд 29

Эффективность педагогического процесса зависит как от учета обозначенных закономерностей, так

и от реализации основных его принципов.

Слайд 30Принципы педагогического процесса –

это основные правила, установки, требования педагогической науки,

которые способствуют эффективной педагогической деятельности.

Рассмотрим некоторые из них.

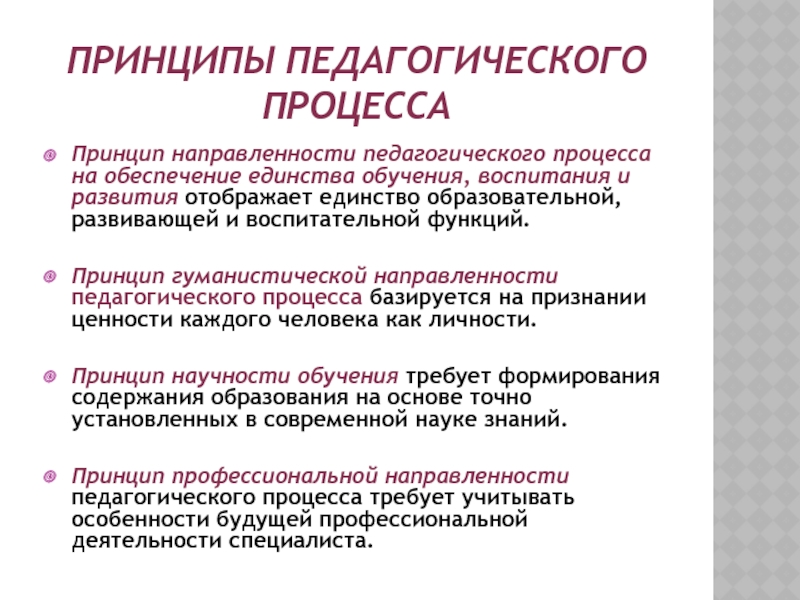

Слайд 31Принципы педагогического процесса

Принцип направленности педагогического процесса на обеспечение единства

обучения, воспитания и развития отображает единство образовательной, развивающей и воспитательной

функций.Принцип гуманистической направленности педагогического процесса базируется на признании ценности каждого человека как личности.

Принцип научности обучения требует формирования содержания образования на основе точно установленных в современной науке знаний.

Принцип профессиональной направленности педагогического процесса требует учитывать особенности будущей профессиональной деятельности специалиста.

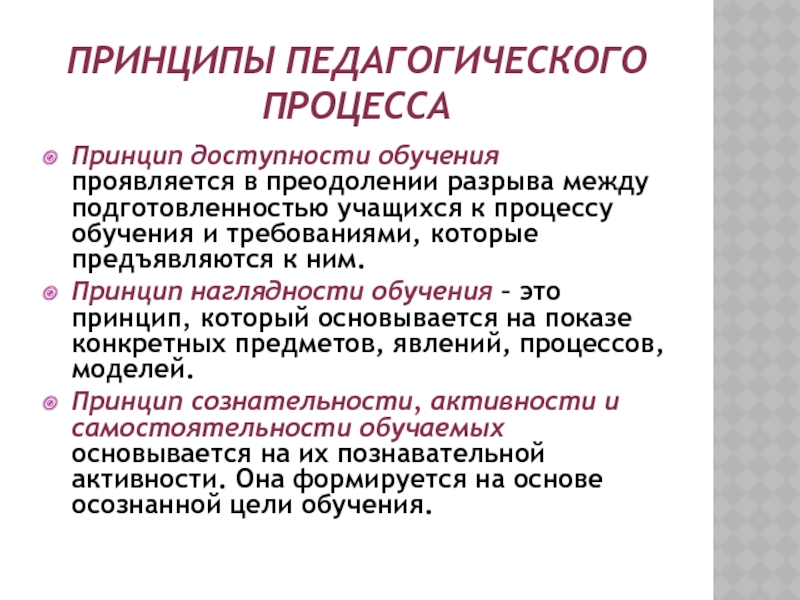

Слайд 32Принципы педагогического процесса

Принцип доступности обучения проявляется в преодолении разрыва

между подготовленностью учащихся к процессу обучения и требованиями, которые предъявляются

к ним.Принцип наглядности обучения – это принцип, который основывается на показе конкретных предметов, явлений, процессов, моделей.

Принцип сознательности, активности и самостоятельности обучаемых основывается на их познавательной активности. Она формируется на основе осознанной цели обучения.

Слайд 33Принципы педагогического процесса

Принцип индивидуального подхода требует избирать такой путь

развития личности, который соответствует ее возможностям.

Принцип прочности усвоения знаний, умений,

навыков требует, чтобы содержание усвоенного в процессе обучения долго сохранялось в памяти.Слайд 36Форма педагогического процесса –

доступный внешнему восприятию способ взаимодействия учащихся с

педагогом.

Примерами современных форм педагогического процесса выступают: дневная (стационарная), заочная, вечерняя,

дистанционная, групповая, индивидуальная формы.Слайд 37Методы педагогического процесса –

упорядоченые способы взаимосвязанной деятельности педагога и учащихся,

направленные на достижение цели педагогического процесса.

В педагогике существует большое количество

методов, которые классифицируются разными авторами по избранным ими признакам. Наиболее распространенной является классификация методов обучения по источниками получения информации. В этой классификации выделяют такие методы:

– словесные (лекция, объяснение, рассказ, беседа; дискуссия, диспут, работа с книгой);

наглядные (наблюдение, иллюстрация и демонстрация);

практические (упражнения, лабораторные работы, практические работы).

Слайд 39Средства педагогического процесса –

предметная поддержка педагогического процесса (учебник, оборудование, методическое

обеспечение и тому подобное).

Слайд 41Вместе с развитием культуры изменяются также содержание, цель, задачи и

технологии обучения и воспитания.

Во второй половине XX века изменились

три стратегии обучения и воспитания: ‑ академическая;

‑ технологическая;

‑ гуманистическая.

Слайд 42Управление образованием

осуществляют государственные органы управления и органы гражданского самоуправления.

К государственным

органам управления образованием относятся:

Министерство образования и науки Украины;

другие центральные

органы исполнительной власти Украины, которым подчинены учебные заведения;Государственная аккредитационная комиссия (ГАК Украины

Слайд 43 Министерство образования и науки Украины руководит работой:

Государственной службы интеллектуальной

собственности Украины,

Государственной службы молодежи и спорта Украины,

Государственного агентства

по вопросам науки, инноваций и информатизации Украины, Государственной инспекции учебных заведений Украины,

Государственной аккредитационной комиссией.

Слайд 44Органами общественного самоуправления в образовании является :

– Всеукраинский съезд работников

образования;

– районные, городские, областные конференции педагогических работников;

– съезд работников образования

Автономной республики Крым;общее собрание (конференция) коллектива учебного заведения.

Эти органы вносят предложения относительно формирования государственной политики в сфере образования.

Слайд 45Управление –

процесс влияния субъекта на ту или другую систему.

Если образование

как система развивается, то изменяются в зависимости от стратегии обучения

и воспитания также и функции управления, каждая из них приобретает определенный характерСлайд 46

Функции педагогического управления:

проективная функция (определение цели, задач обучения и воспитания);

конструктивная функция (разработка методов, приемов и средств обеспечения учебно-воспитательного процесса);

организаторская и регулятивная функция (практическая организация учебно-воспитательного процесса);

коммуникативная функция (общение, взаимоотношения между участниками педагогического процесса);

оценочно-корректирующая.

Эти функции обеспечивают эффективное влияние на обучаемых для гарантированного выполнения задач совместной деятельности («преподаватель – ученик»).