Разделы презентаций

- Разное

- Английский язык

- Астрономия

- Алгебра

- Биология

- География

- Геометрия

- Детские презентации

- Информатика

- История

- Литература

- Математика

- Медицина

- Менеджмент

- Музыка

- МХК

- Немецкий язык

- ОБЖ

- Обществознание

- Окружающий мир

- Педагогика

- Русский язык

- Технология

- Физика

- Философия

- Химия

- Шаблоны, картинки для презентаций

- Экология

- Экономика

- Юриспруденция

Выдающиеся достижения медицины в ХХ-Х I веке

Содержание

- 1. Выдающиеся достижения медицины в ХХ-Х I веке

- 2. Достижения ХХ века.В ХХ столетии медицина начала

- 3. Слайд 3

- 4. Асептика и антисептика.Хирургам вплоть до XIX века даже

- 5. Слайд 5

- 6. Рентген.До открытия рентгеновских лучей хирургам приходилось заново ломать

- 7. Снимок кисти жены Вильгельма Рентгена – Берты. 22 декабря 1895 г.

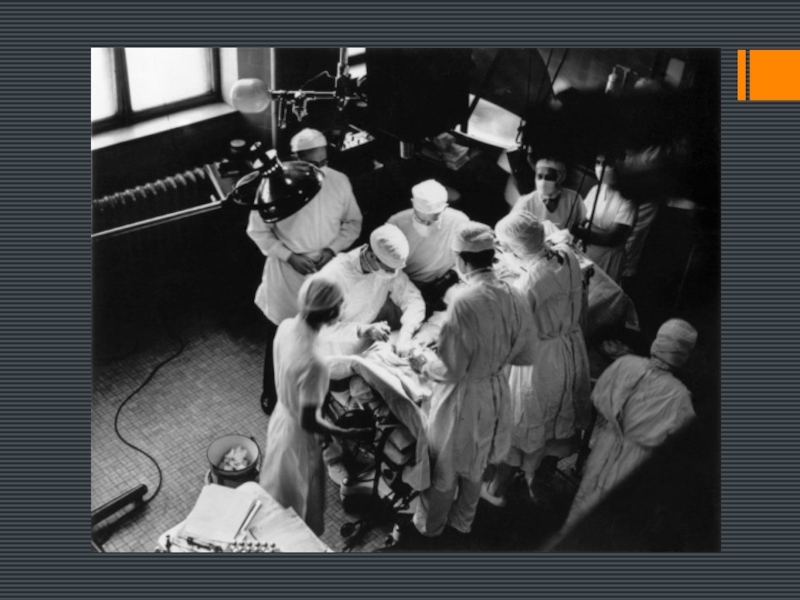

- 8. Хирургические операции.Хирургические операции с середины прошлого века

- 9. Слайд 9

- 10. Трансплантация органов.Трансплантация это достижение медицины стало совершенно новой

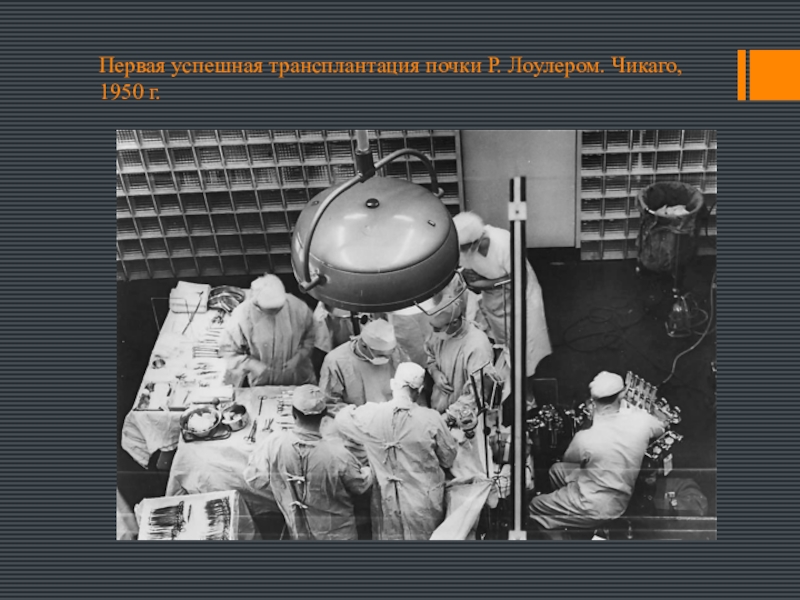

- 11. Первая успешная трансплантация почки Р. Лоулером. Чикаго, 1950 г.

- 12. Вакцинация.Серия впечатляющих прорывов было достигнуто в области

- 13. Слайд 13

- 14. Слайд 14

- 15. Антибиотики.Мир без антибиотиков был жутко опасен — любая

- 16. Слайд 16

- 17. Инсулин.До изобретения инсулина полноценная жизнь для больных сахарным

- 18. Слайд 18

- 19. Химиотерапия.Лечение онкологических заболеваний во все времена было весьма

- 20. Достижения ХI века.Современная медицина еще не ответила

- 21. Слайд 21

- 22. 3-D маммография.В Больнице Джона Хопкинса в Балтиморе

- 23. Слайд 23

- 24. Препарат для лечения рака простаты.В Великобритании в

- 25. Слайд 25

- 26. Лекарство от рассеянного склероза. Ученые из Северо-Западного

- 27. Спасибо за внимание.

- 28. Скачать презентанцию

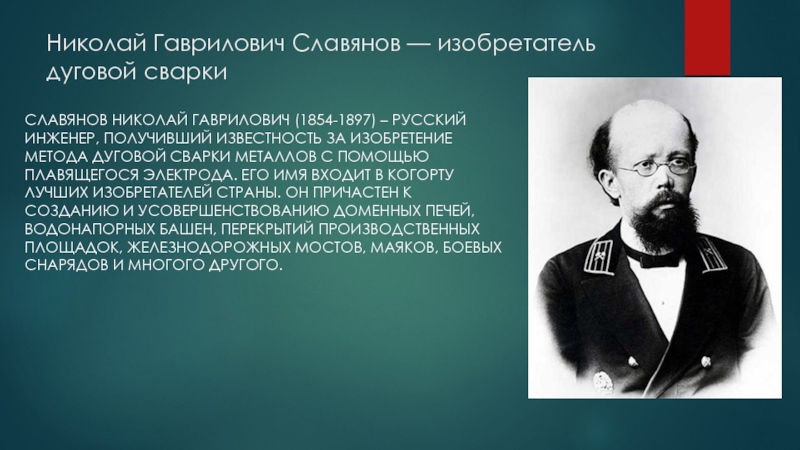

Достижения ХХ века.В ХХ столетии медицина начала шагать вперед большими шагами. За сто лет медицина претерпела огромные изменения. Ушёл в прошлое образ врача, прослушивающего пациента с помощью приставляемой к его груди

Слайды и текст этой презентации

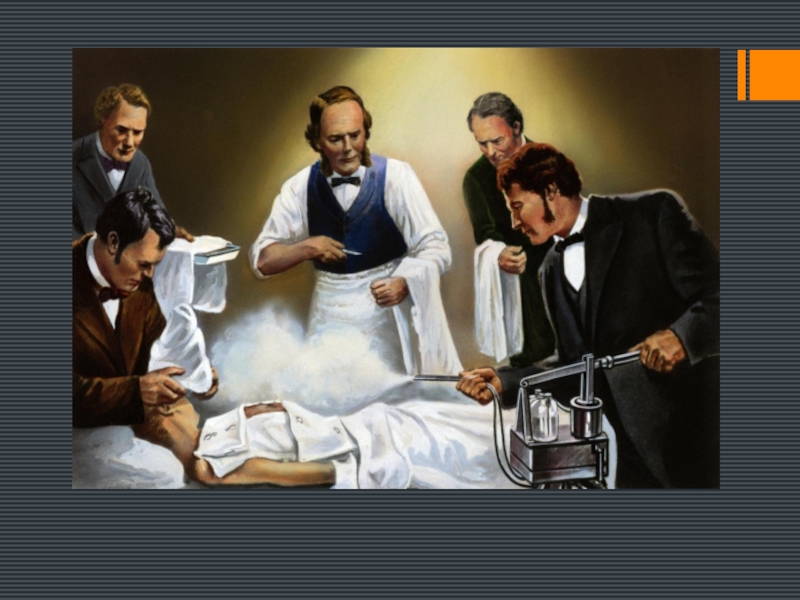

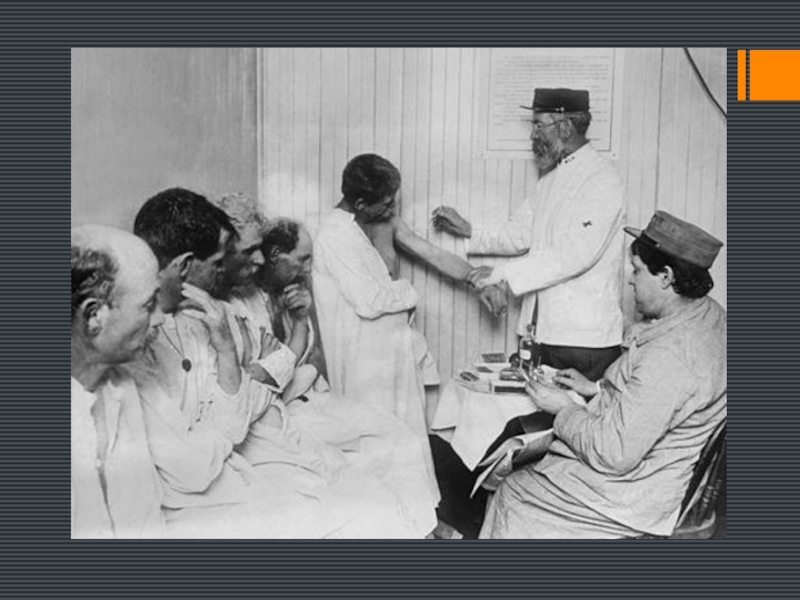

Слайд 4Асептика и антисептика.

Хирургам вплоть до XIX века даже в голову не приходило, что

неплохо было бы вымыть руки перед операцией или принятием родов. Использование

одного хирургического инструмента для десятка пациентов было в порядке вещей. В результате большинство операций заканчивались нагноением и гангреной, а роды — заражением крови. Смертность после вмешательства хирургов была просто огромной.Венгерский врач Игнац Земмельвейс стал первым, кто заставил своих подчиненных мыть руки в дезинфицирующем растворе хлорной извести. Нововведение Земмельвейса снизило смертность среди матерей в 7 раз. Однако при жизни доктора открытие не было оценено по достоинству: в научном сообществе его идеи считались абсурдными. Земмельвейс умер в психиатрической больнице, куда его определили коллеги.

Чуть позже англичанин Джозеф Листер доказал необходимость стерилизации инструмента и обработки полей раны. Открытия Земмельвейса и Листера спасли миллионы жизней.

Слайд 6Рентген.

До открытия рентгеновских лучей хирургам приходилось заново ломать неправильно сросшиеся конечности

пациентов. Такие операции были болезненны и часто не приводили к полному выздоровлению.

Все изменило

случайное открытие Вильгельма Рентгена. Физик проводил опыты с катодными трубками и заметил, что в месте столкновения катодных лучей исходит неизвестное излучение. Оказалось, что это излучение может проникать сквозь некоторые непрозрачные материалы. Первые рентгеновские снимки были сделаны физиком в своем кабинете. Это событие привело научное сообщество в волнение, а обычных людей в ужас — к такому зрелищу люди привыкали долго.Слайд 8Хирургические операции.

Хирургические операции с середины прошлого века стали регулярно выполняться.

Например, в 1960 году полностью отделенная от плеча рука была

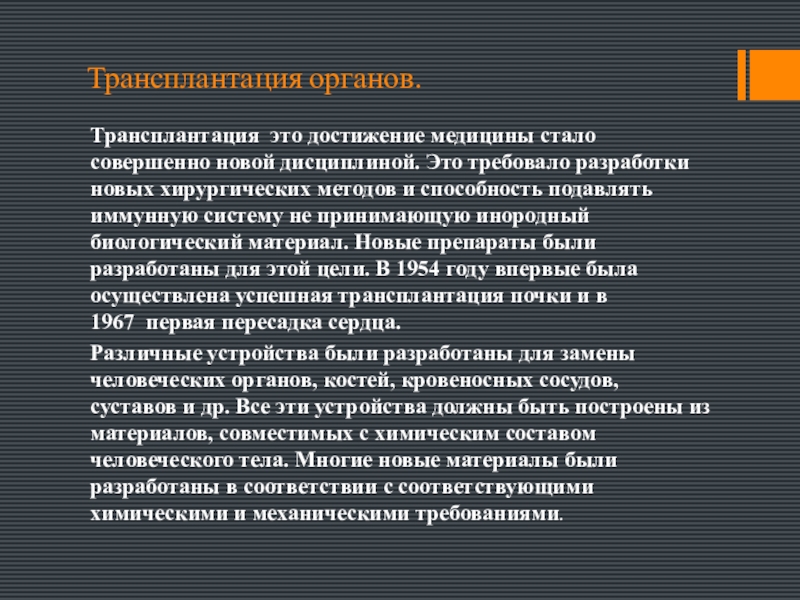

успешно пришита к телу. Операции такого рода зависели от достижения медицинских оптических приборов, таких как операционные микроскопы. Операции на открытом сердце стало возможными с изобретением искусственных сердца и легких в начале 1950-х годов. Эта машина может временно выполнять функции легких и сердца, таким образом, позволяя производить операции на открытом сердце.Слайд 10Трансплантация органов.

Трансплантация это достижение медицины стало совершенно новой дисциплиной. Это требовало

разработки новых хирургических методов и способность подавлять иммунную систему не

принимающую инородный биологический материал. Новые препараты были разработаны для этой цели. В 1954 году впервые была осуществлена успешная трансплантация почки и в 1967 первая пересадка сердца.Различные устройства были разработаны для замены человеческих органов, костей, кровеносных сосудов, суставов и др. Все эти устройства должны быть построены из материалов, совместимых с химическим составом человеческого тела. Многие новые материалы были разработаны в соответствии с соответствующими химическими и механическими требованиями.

Слайд 12Вакцинация.

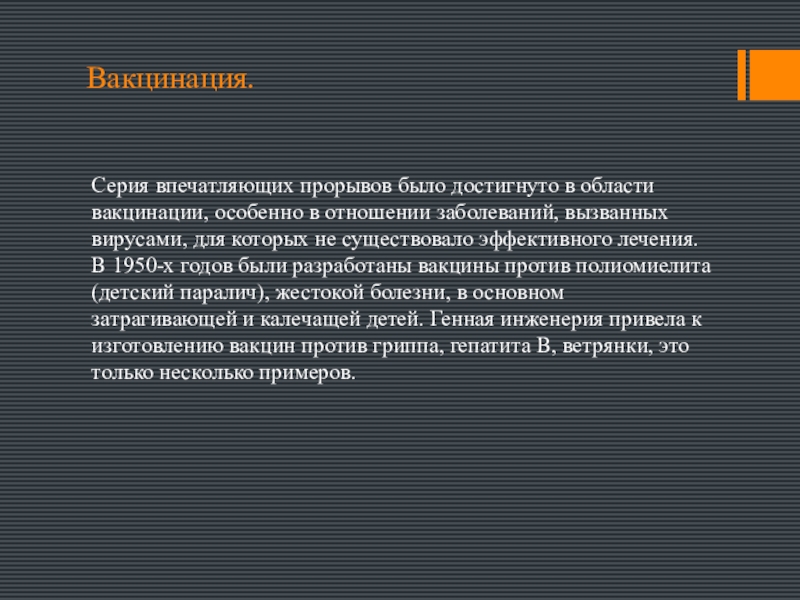

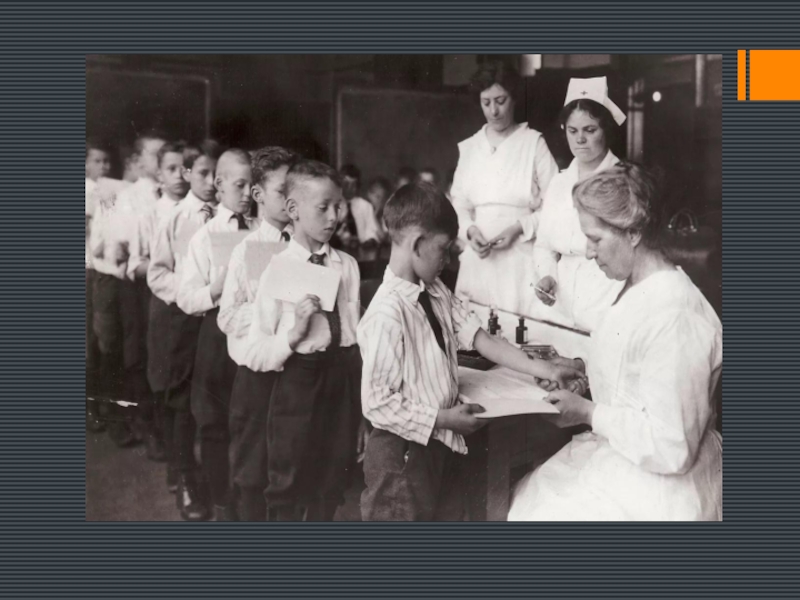

Серия впечатляющих прорывов было достигнуто в области вакцинации, особенно в

отношении заболеваний, вызванных вирусами, для которых не существовало эффективного лечения.

В 1950-х годов были разработаны вакцины против полиомиелита (детский паралич), жестокой болезни, в основном затрагивающей и калечащей детей. Генная инженерия привела к изготовлению вакцин против гриппа, гепатита B, ветрянки, это только несколько примеров.Слайд 15Антибиотики.

Мир без антибиотиков был жутко опасен — любая инфекция угрожала жизни.

Заражение туберкулезом, коклюшем или пневмонией было равнозначно смертельному приговору.

Идея о том,

что с одними микробами можно бороться с помощью других, существовала еще в XIX веке. Однако фактически первый антибиотик открыл шотландский исследователь Александр Флеминг в 1928 году. Несмотря на то что Флеминг был известен как блестящий ученый, главное открытие своей жизни он сделал благодаря беспорядку в своей лаборатории. В забытой им чашке Петри со стафилококком поселились плесневые грибы, которые уничтожили патогенные бактерии.За свое открытие Александр Флеминг получил Нобелевскую премию, а человечество смогло успешно бороться с туберкулезом, пневмонией, малярией и другими болезнями, которые прежде считались неизлечимыми.

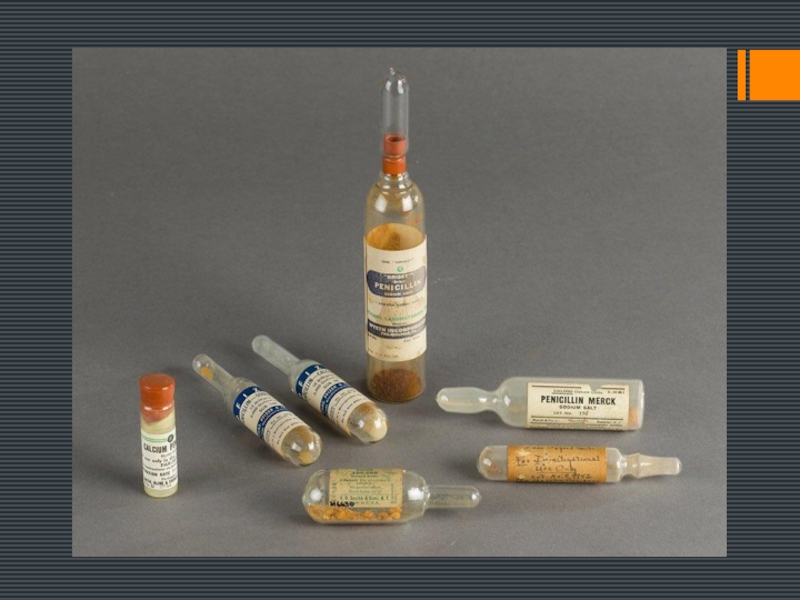

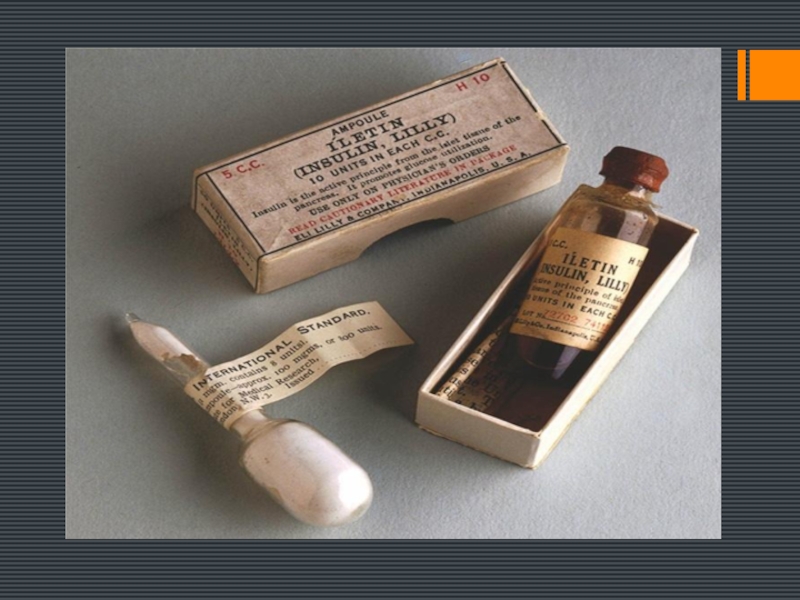

Слайд 17Инсулин.

До изобретения инсулина полноценная жизнь для больных сахарным диабетом была невозможна:

осложнения болезни приводили к потере зрения, почечной недостаточности и другим страшным последствиям.

К началу ХХ

века ученые знали, что причиной возникновения сахарного диабета является недостаток гормона поджелудочной железы — инсулина. Но лекарства создать никто не сумел. И только в 1922 году канадский физиолог Фредерик Бантинг из поджелудочных желез животных выделил вещество, которое назвал «айлетин». Международное название «инсулин» было присвоено препарату позднее.Первым человеком, который получил инъекцию инсулина, стал 14-летний подросток. После первого укола препарата его самочувствие значительно улучшилось. За свое открытие доктор Бантинг был удостоен Нобелевской премии и стал самым молодым ее лауреатом. На момент награждения ему было всего 32 года.

Это изобретение стало настоящей революцией в эндокринологии. Инсулин до сих пор является единственным доступным и безопасным препаратом для купирования сахарного диабета.

Слайд 19Химиотерапия.

Лечение онкологических заболеваний во все времена было весьма опасным и часто не оканчивалось

победой над недугом. Злокачественные опухоли победить очень сложно, потому что

раковые клетки постоянно мутируют и создают новые клоны.Сидни Фарбера называют отцом современной химиотерапии. Сын польского эмигранта Фарбер жил очень бедно, а на учебу в Гарвардском университете зарабатывал игрой на скрипке. От ассистента врача до ведущего исследователя опухолевых процессов у детей — такой профессиональный путь прошел доктор. Именно доктор Фарбер первым испытал и запатентовал препарат для борьбы с острой лимфобластной лейкемией у детей.

Все препараты для химиотерапии — это мощнейшие клеточные яды. Например, препарат для борьбы с раком мехлоретамин известен еще как иприт. Изначально он использовался как химическое оружие, а позже были открыт противоопухолевый эффект ядовитого соединения.

Слайд 20Достижения ХI века.

Современная медицина еще не ответила на самые страшные

вызовы XX века, вроде рака, ВИЧ, адаптивных бактерий и гибридных

вирусов, но горизонты осуществляемых исследований вселяют надежду на то, что панацея достижима.Сегодня научные поиски пересекаются с мечтами психотерапии о препаратной корректировке человеческого поведения, доходят до устройств, замещающих фармацевтическую химию, и упираются в сокровищницу ген, где в молекулах ДНК закодированы рецепты неизлечимых недугов.

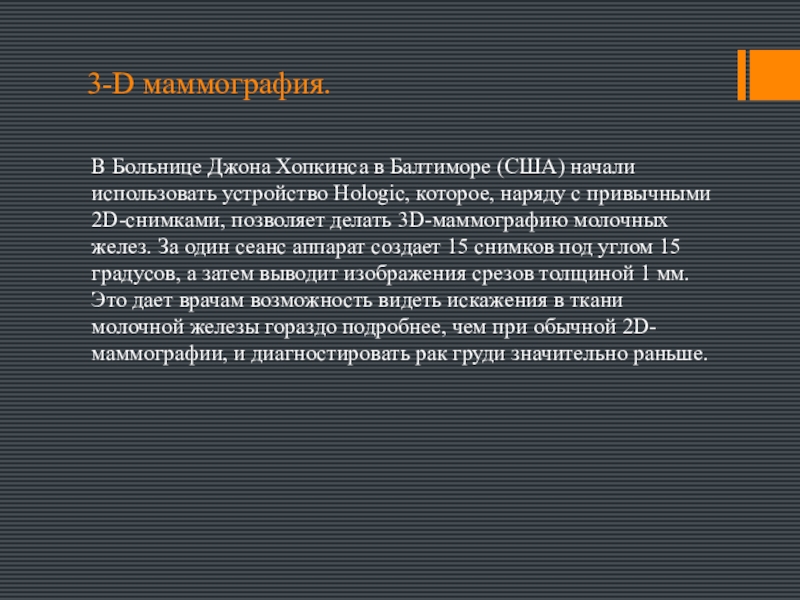

Слайд 223-D маммография.

В Больнице Джона Хопкинса в Балтиморе (США) начали использовать

устройство Hologic, которое, наряду с привычными 2D-снимками, позволяет делать 3D-маммографию

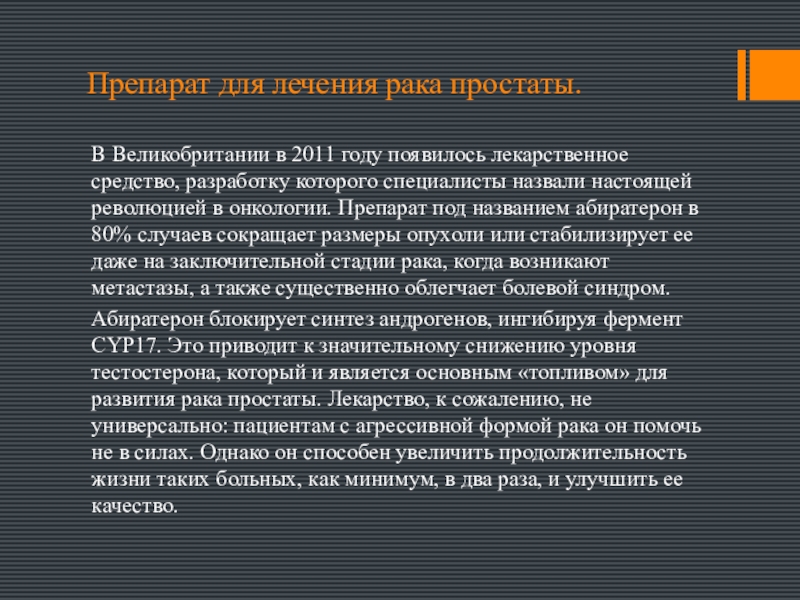

молочных желез. За один сеанс аппарат создает 15 снимков под углом 15 градусов, а затем выводит изображения срезов толщиной 1 мм. Это дает врачам возможность видеть искажения в ткани молочной железы гораздо подробнее, чем при обычной 2D-маммографии, и диагностировать рак груди значительно раньше.Слайд 24Препарат для лечения рака простаты.

В Великобритании в 2011 году появилось

лекарственное средство, разработку которого специалисты назвали настоящей революцией в онкологии.

Препарат под названием абиратерон в 80% случаев сокращает размеры опухоли или стабилизирует ее даже на заключительной стадии рака, когда возникают метастазы, а также существенно облегчает болевой синдром.Абиратерон блокирует синтез андрогенов, ингибируя фермент CYP17. Это приводит к значительному снижению уровня тестостерона, который и является основным «топливом» для развития рака простаты. Лекарство, к сожалению, не универсально: пациентам с агрессивной формой рака он помочь не в силах. Однако он способен увеличить продолжительность жизни таких больных, как минимум, в два раза, и улучшить ее качество.