Слайд 1Засоленные почвы и солоди.

В семиаридных и аридных областях различных географических

поясов и зон локально распространены почвы, относящиеся к отделу галоморфных,

генезис и свойства которых обусловлены процессами засоления и рассоления, – это солончаки солонцы и солоди.

Засоленными называются почвы, содержащие в своем профиле легкорастворимые соли в токсичных для сельскохозяйственных растений количествах. К ним относятся солончаки, солончаковатые почвы и солонцы.

Засоленными считаются почвы, содержащие легкорастворимые соли в количестве > 0,25% от массы почвы.

Почвы, в которых количество легкорастворимых солей составляет от 0,25 до 1% относят к солончаковатым.

В солончаках величина легкорастворимых солей составляет от 0,6 до 3% и выше

Слайд 2 По глубине залегания солевых горизонтов (положение верхней границы, см) в

солончаковых почвах выделяются следующие виды:

Солончаковые 0 – 30;

Солончаковатые 30

– 80;

Глубокосолончаковатые 80 – 150;

Глубокозасоленные > 150.

Степень токсичности солей определяется их составом и растворимостью. Токсичность солей возрастает от сульфатного к содовому типу засоления.

Особенно ядовита сода, менее токсичен сернокислый натрий.

Слайд 3Источниками легкорастворимых солей являются:

Засоленные почвообразующие породы.

Засоленные грунтовые воды.

Выход на

дневную поверхность морских соленосных осадков, обусловленный либо тектоническими процессами, либо

антропогенными воздействиями, приводящими к аридизации суши.

Импульверизация – эоловый перенос солей ветром. При переносе ветром на поверхность суши может поступать от 2 до 20 т солей на 1 км2.

Извержение вулканов.

Аккумуляция солей в растениях. Полыни, кермек, перекати-поле, и другие растения накапливают большие количества растворимых солей, которые с опадом поступают в почву.

Атмосферные осадки. С атмосферными осадками в почвы может поступать от 20до 30 мг/л солей.

Вторичное засоление.

Слайд 4Булаховка

Солонцово-

солончаковый

комплексный

почвенный

покров

Слайд 5

Солончаки.

Солончаки (S-Cs,q) формируются в условиях, когда поступление легкорастворимых солей в

поверхностный горизонт почвы не компенсируется их выносом.

Накопление солей реализуется

при выпотном или периодически выпотном типе водного режима при близко залегающих засоленных грунтовых водах в условиях аридного или полуаридного климата.

Близкое залегание грунтовых вод приводит к развитию процессов оглеения в нижней части почвенного профиля.

Растительность солончаков : солерос, сарсазан, шведка, некоторые виды лебеды

В зависимости от состава солей различают: солончаки пухлые (сульфаты магния и натрия ); «корковые» солончаки (хлористый натрий); «мокрые» солончаки (хлорид кальция и магния); солончаки черные (сода)

Слайд 6Морфологически профиль солончаков слабо дифференцирован и имеет следующее строение: S-Cs,q

S

(S[AY]; S[AU}) – солончаковый (светлый, темный). Может иметь бурую, палевую

(S[AY]), темно-серую (S[AU}) окраску в зависимости от содержания гумуса. Мощность в пределах 20см.

Cs,q – засоленная почвообразующая порода.

В большинстве случаев солончаки относятся к малогумусированным почвам. В составе гумуса преобладают фульвокислоты. Мало накапливается азота и зольных элементов. ЕКО низкая (10-20 м-экв/100 г.), но в некоторых высокогумусных луговых солончаках лесостепной зоны она достигает 50-60 м-экв/100 г. В составе обменных катионов преобладают кальций, магний, имеется натрий. Почвенный поглощающий комплекс содовых солончаков содержит магний и натрий. Реакция среды слабощелочная (рН 7,3-7,5), в содовых солончаках – щелочная (рН 9,0-11,0). Карбонаты обнаруживаются с поверхности. Содержание и глубина залегания гипса зависит от аридности климата. Больше всего гипса накапливается в солончаках пустынной и полупустынной зон.

Слайд 7Причины соленакопления и засоления почв.

Согласно исследованиям проведенным В.А.Ковдой различают следующие

циклы соленакопления:

континентальное соленакопление, связанного с движением, перераспределением и аккумуляцией углекислых,

сернокислых и хлористых солей во внутриматериковых бессточных областях; Бывают первичные и вторичные циклы (первичные связаны с процессом выветривания и почвообразования, вторичные – перераспределение солей в толще осадочных соленосных пород.

приморское соленакопление обусловлено аккумуляцией морских солей, хлоридов и сульфатов Na, Mg в прибрежных морских низменностях;

дельтовое соленакопление характеризуется сложным сочетанием процессов движения и аккумуляции солей, приносимых рекой и долинно-дельтовым грунтовым потоком, а так же солей, поступающих со стороны моря.

Слайд 8Причины засоления почв: поступление из засоленных грунтовых вод; перераспределение солей

горных пород и их накопление в почвах пониженных элементов рельефа;

перенос солей ветром (импульверизация) капель и твердых аэрозолей в бассейнах соленых озер, морей, с поверхности солончаков; трансформация нейтральных или нетоксичных продуктов выветривания в процессе почвообразования в токсические водорастворимые соединения; вторичное засоление пресными ирригационными водами.

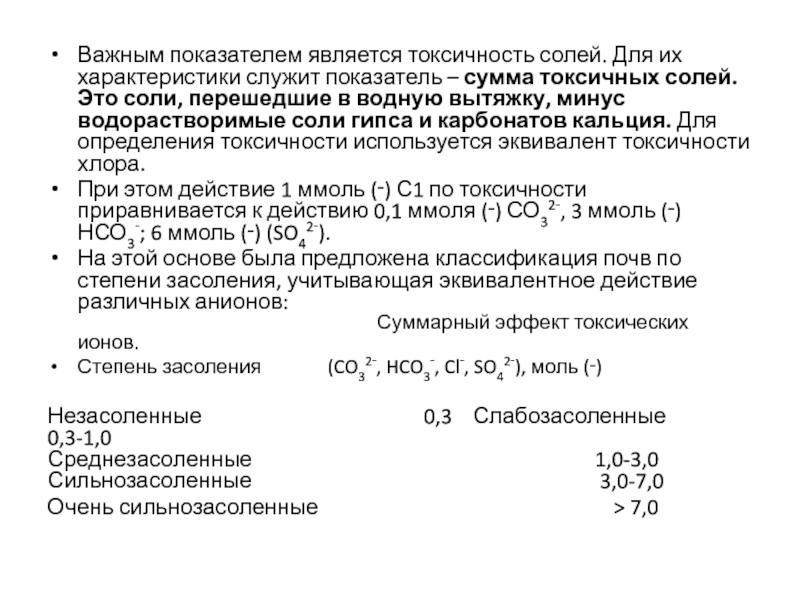

Слайд 9Важным показателем является токсичность солей. Для их характеристики служит показатель

– сумма токсичных солей. Это соли, перешедшие в водную вытяжку,

минус водорастворимые соли гипса и карбонатов кальция. Для определения токсичности используется эквивалент токсичности хлора.

При этом действие 1 ммоль (‑) С1 по токсичности приравнивается к действию 0,1 ммоля (‑) СО32‑, 3 ммоль (‑) НСО3‑; 6 ммоль (‑) (SO42‑).

На этой основе была предложена классификация почв по степени засоления, учитывающая эквивалентное действие различных анионов: Суммарный эффект токсических ионов.

Степень засоления (CO32‑, HCO3‑, Cl‑, SO42‑), моль (‑)

Незасоленные 0,3 Слабозасоленные 0,3-1,0 Среднезасоленные 1,0-3,0 Сильнозасоленные 3,0-7,0

Очень сильнозасоленные > 7,0

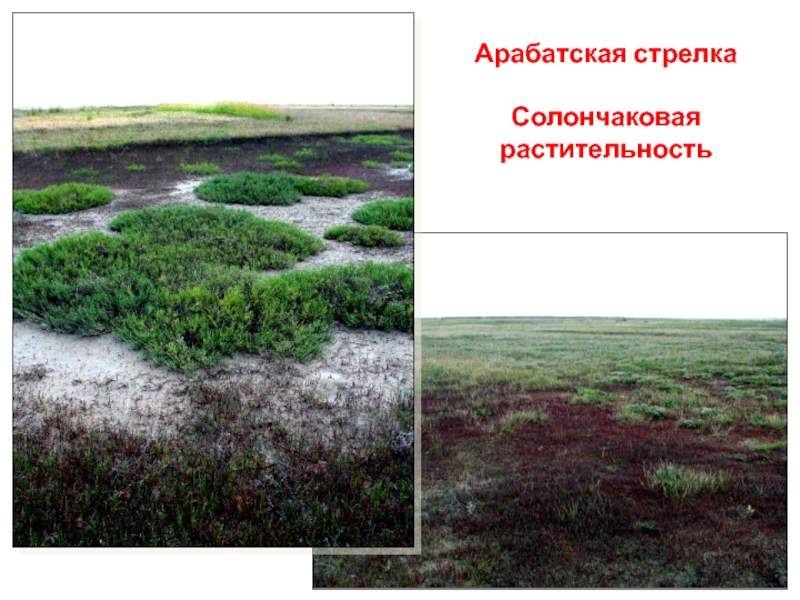

Слайд 10Арабатская стрелка

Солончаковая

растительность

Слайд 11Солончак

гидроморфный

тяжелосуглинистый

на древнеозерных

карбоантных

отложениях

Слайд 12Солончак

корковый

тяжелосуглинистый

на древне-

озерных

отложениях

Слайд 13Солонцы

относятся к отделу: щелочно-глинисто-дифференцированных почв

Солонцы распространены не только в суббореальной

зоне Евразии и Северной Америки, но в семиаридных областях практически

всех континентов. Обычно это небольшие пятна различной формы и величины, довольно четко выделяющиеся по характеру растительного покрова, в котором исчезают дерновинные злаки и появляются прутняк (кохия стелющаяся), грудница мохнатая, черная полынь, биюргун, кермек, кокпек, нанофитон и др.

Степные солонцы встречаются в комплексе с каштановыми почвами.

Солонцами называют почвы, содержащие в почвенно-поглощающем комплексе большое количество обменного натрия, а иногда и магния, в солонцовом (BSN) горизонте.

Они имеют резкую элювиально-иллювиальную дифференциацию профиля, как по морфологическим так и по химическим показателям и характеризуются неблагоприятными агрономическими свойствами. Солонцы относятся к категории засоленных почв, но содержат легкорастворимые соли не с поверхности, а на некоторой глубине.

Слайд 14Существует несколько теорий происхождения солонцов. Общим для них является признание

ведущей роли иона натрия в генезисе солонцов и в развитии

их неблагоприятных свойств.

По теории К.К. Гедройца солонцы образуются при рассолении солончаков, засоленных нейтральными солями (хлорид натрия). В почвах, содержащих большое количество нейтральных солей, создаются условия для насыщения почвенного поглощающего комплекса (ППК) ионами натрия путем вытеснения из него других катионов. Коллоиды, обогащенные натрием, удерживают на своей поверхности воду, что приводит к их сильному набуханию, расстояние между частицами увеличивается, и они теряют способность к коагуляции т.е.– пептизируются. Коллоиды, находящиеся в состоянии пептизации, становятся подвижными. Поэтому в почвах, насыщенных натрием, разрушается структура, ухудшается агрегатное состояние.

Слайд 15Вследствие обменной реакции между натрием, находящимся в почвенном поглощающем комплексе,

и ионом кальция, присутствующим в почвенном растворе, образуется сода, которая

создает щелочную среду.

(ППК- )2Na+ + Ca(HCO3)2 ↔ (ППК- )Ca+ + 2NaHCO3

Щелочная реакция почвенного раствора способствует дальнейшему диспергированию коллоидов и усилению растворимости и подвижности гуминовых веществ, главным образом, гуматов натрия. В результате этих процессов под влиянием нисходящего тока атмосферных осадков в первую очередь выносятся водорастворимые соединения (легкорастворимые соли), затем вниз по профилю перемещаются тонкодисперсные частицы и гуминовые вещества, содержащие натрий. С глубиной концентрация почвенного раствора возрастает. Золи минеральных и органических коллоидов, передвигаясь по профилю, встречаются на некоторой глубине с минерализованным почвенным раствором, в котором концентрация электролитов повышена, что вызывает коагуляцию коллоидов и приводит к формированию солонцового горизонта – BSN.

Слайд 16

Морфологически профиль солонцов светлых резко дифференцирован и включает следующие горизонты:

AJ-EL-BSN-BMK-BCA-Cca, s, гипс

AJ – светлогумусовый. Мощность горизонта от2-3 до 20-25

см.

EL –элювиальный, светло-серый с белесоватым оттенком, легкосуглинистый, комковато-плитчатый, комковато-чашуйчатой структуры, пористый. По верхним граням плиток – белесоватые скелетаны. Присутствуют копролиты, корней значительно меньше. Мощность горизонта 3 -10 см.

BSN – солонцовый, темно-бурый с коричневым оттенком, тяжелосуглинистый, призматически-плитчатой, чаще столбчатой структуры, распадается на мелкие орехи. Мощность горизонта от 7-12 до 25 см и более.

BCA – аккумулятивно-карбонатный. Желтовато-палевый, крупно-плитчатый, пористый, плотный. Бурно вскипает от действия 10 % HCl. Содержит прожилки гипса, пятна карбонатов, легкорастворимые соли. Мощность горизонта до 25 см.

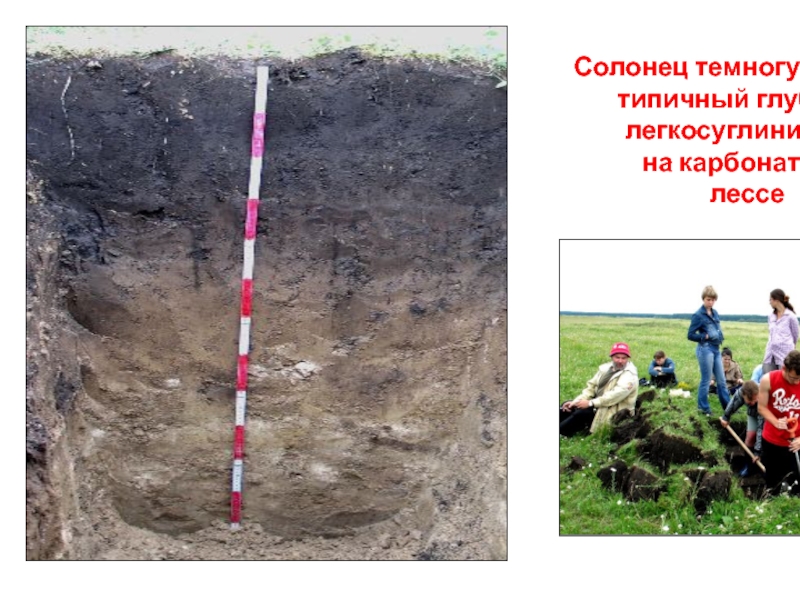

Слайд 17Солонец темногумусовый

типичный глубокий

легкосуглинистый

на карбонатном

лессе

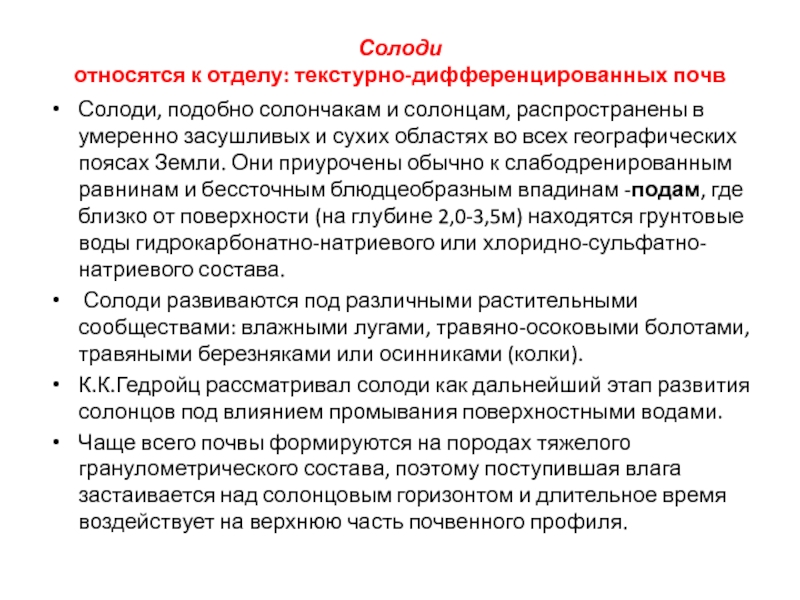

Слайд 18Солоди

относятся к отделу: текстурно-дифференцированных почв

Солоди, подобно солончакам и солонцам, распространены

в умеренно засушливых и сухих областях во всех географических поясах

Земли. Они приурочены обычно к слабодренированным равнинам и бессточным блюдцеобразным впадинам -подам, где близко от поверхности (на глубине 2,0-3,5м) находятся грунтовые воды гидрокарбонатно-натриевого или хлоридно-сульфатно-натриевого состава.

Солоди развиваются под различными растительными сообществами: влажными лугами, травяно-осоковыми болотами, травяными березняками или осинниками (колки).

К.К.Гедройц рассматривал солоди как дальнейший этап развития солонцов под влиянием промывания поверхностными водами.

Чаще всего почвы формируются на породах тяжелого гранулометрического состава, поэтому поступившая влага застаивается над солонцовым горизонтом и длительное время воздействует на верхнюю часть почвенного профиля.

Слайд 19Насыщенные натрием органические коллоиды и коллоиды полуторных оксидов под воздействием

воды диспергируются и по мере просачивания растворов вымываются в глубокие

горизонты, что сопровождается обесцвечиванием верхних горизонтов почвы.

Глинистые минералы (вторичные алюмосиликаты) также диспергируются и частично вымываются, а другая часть, благодаря большой удельной поверхности и дисперсному состоянию, подвергаются гидролитическому разложению под действием воды, насыщенной углекислотой. При этом идет вытеснение из поглощающего комплекса натрия и замена его на ион водорода. Ион натрия образует с ионом HCO3‑ соду, которая при господстве во влажные периоды года нисходящего тока влаги также вымывается из верхних горизонтов и обусловливает осолонцевание нижней части за профиля на глубине 50-100см от поверхности засчет щелочного гидролиза .

Слайд 20

При длительном течении процесса весь солонцовый горизонт полностью разрушается; на

его месте формируется элювиальный осолоделый горизонт, наиболее обедненный органическими и

минеральными коллоидами, обогащенный остаточным кварцем и оставшимся после разложения алюмосиликатов аморфным кремнезёмом.

Бывший надсолонцовый гумусово-элювиальный горизонт в своей нижней части также сильно осветляется и разрушается и лишь в самой верхней части в той или иной мере прокрашен гумусом.

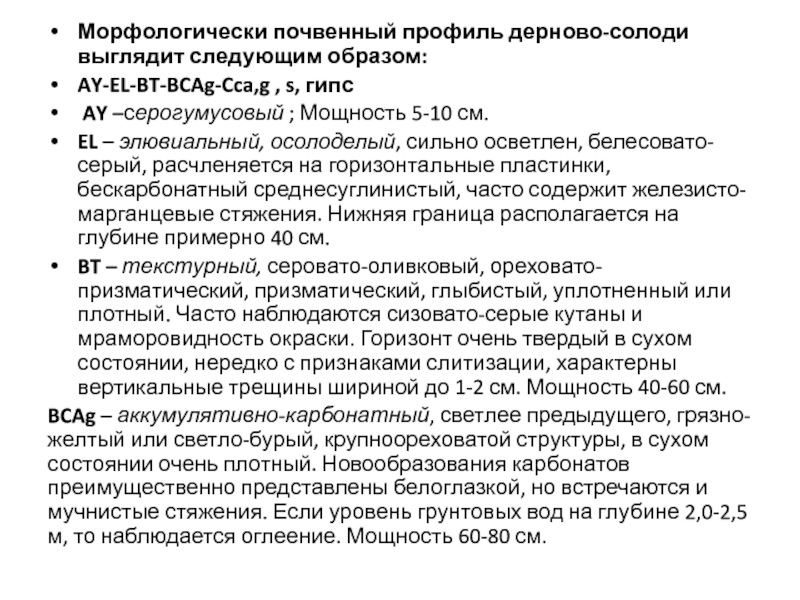

Слайд 21Морфологически почвенный профиль дерново-солоди выглядит следующим образом:

AY-EL-BT-BCAg-Cca,g , s,

гипс

AY –серогумусовый ; Мощность 5-10 см.

EL – элювиальный, осолоделый,

сильно осветлен, белесовато-серый, расчленяется на горизонтальные пластинки, бескарбонатный среднесуглинистый, часто содержит железисто-марганцевые стяжения. Нижняя граница располагается на глубине примерно 40 см.

BT – текстурный, серовато-оливковый, ореховато-призматический, призматический, глыбистый, уплотненный или плотный. Часто наблюдаются сизовато-серые кутаны и мраморовидность окраски. Горизонт очень твердый в сухом состоянии, нередко с признаками слитизации, характерны вертикальные трещины шириной до 1-2 см. Мощность 40-60 см.

BCAg – аккумулятивно-карбонатный, светлее предыдущего, грязно-желтый или светло-бурый, крупноореховатой структуры, в сухом состоянии очень плотный. Новообразования карбонатов преимущественно представлены белоглазкой, но встречаются и мучнистые стяжения. Если уровень грунтовых вод на глубине 2,0-2,5 м, то наблюдается оглеение. Мощность 60-80 см.

Слайд 22Почвы характеризуются невысоким содержанием гумуса в серогумусовом горизонте – 1,5-4%,

гуматно-фульватного или фульватного типа. Осолоделый горизонт обогащен кремнеземом и обеднен

илом, полуторными оксидами и обменными основаниями, которые накапливаются в текстурном горизонте. Характерна ясно выраженная дифференциация и по показателям рН: верхняя часть профиля имеет слабокислую или кислую, а нижняя – щелочную реакцию среды. Количество гумуса резко убывает от серогумусового к элювиальному горизонту. В составе обменных катионов кроме Ca и Mg, присутствует Na и Н.

Слайд 23Почвы пойм

Почвы пойм относятся по классификации 2004 года к стволу

синлитогенных почв, в которых почвообразование протекает одновременно с аккумуляцией свежего

минерального материала.

Главная особенность почвообразования в поймах рек – развитие поемных и аллювиальных процессов.

Под поемными процессами понимают затопление той или иной территории поймы полыми водами.

Под аллювиальными процессами следует понимать принос паводковыми водами взмученного материала, размывание поймы и переотложение на ее поверхности взвешенных в воде частиц в виде слоя наилка или аллювия. На характер аллювиального процесса прежде всего влияет положение отдельных частей поймы по отношению к руслу реки.

Территория поймы в зависимости от удаленности ее от русла делится на три области: прирусловую, центральную и притеррасную

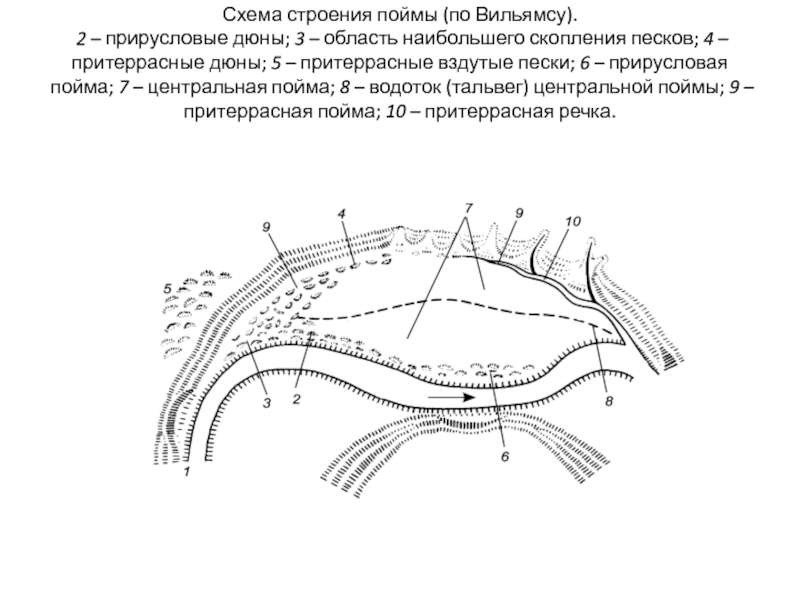

Слайд 24Схема строения поймы (по Вильямсу).

2 – прирусловые дюны; 3

– область наибольшего скопления песков; 4 – притеррасные дюны; 5

– притеррасные вздутые пески; 6 – прирусловая пойма; 7 – центральная пойма; 8 – водоток (тальвег) центральной поймы; 9 – притеррасная пойма; 10 – притеррасная речка.

Слайд 25Прирусловая пойма имеет обычно волнистый рельеф с резко выраженными валами

и высокими гривами.

В центральной пойме на общем фоне равнинного

рельефа хорошо различаются приподнятые участки – «гривы» и понижения – «лога».

Притеррасная пойма представляет собой несколько пониженную по отношению к центральной пойме территорию, большей частью заболоченную.

Растительность пойм чрезвычайно разнообразна. Как правило,

господствуют луговые разнотравно-злаковые группировки.

Наиболее богатый и ценный травостой формируется на центральной пойме, где преобладают костер безостый, тимофеевка, лисохвост, овсяница луговая, мятлик луговой, бекмания, канареечник, чина луговая, клевер, вика, герань луговая, конский щавель, лютик и другие травы. На повышенных элементах рельефа центральной поймы (гривы) травостой беднее. Прирусловая пойма характеризуется довольно неоднородным и более бедным травостоем. Сильно заболоченные участки в центральной и притеррасной поймах заняты щучкой, осоками, канареечником, мхами и другой болотной растительностью.

Слайд 26В поймах рек выделяют отдел аллювиальных почв и несколько их

типов.

Аллювиальные серогумусовые (дерновые)‑ AY-C‑ почвы формируются на возвышенных элементах рельефа

центральной поймы под злаковыми лугами

Почвообразовательный процесс развивается без влияния грунтовых вод, в условиях господства окислительной обстановки, на бедном, чаще всего песчаном или супесчаном аллювии. Гумусовый горизонт (AY) таких почв маломощный (20-30 см), с невысоким содержанием гуматно-фульватного гумуса (3-6%) и азота (0,1-0,2%). Реакция среды кислая и слабокислая (рН <6), V=60-80%. Количество зольных элементов может сильно колебаться в зависимости от минералогического состава аллювиальных отложений.

Аллювиальные темногумусовые (AU-C(Ca)) почвы развиваются при относительно неглубоком залегании грунтовых вод (1–2 м), капиллярная кайма которых находится в пределах почвенного профиля. Они формируются преимущественно под луговыми ассоциациями, на суглинистом и глинистом аллювии в центральной пойме, а также по понижениям прирусловой поймы.

Слайд 27Аллювиальные торфяно-глеевые почвы. T-G-CG

Они приурочены к территории притеррасной поймы,

к участкам центральной поймы с близким залеганием грунтовых вод (до

1 м) или длительным застоем паводковых вод (лиманы, озера, старицы).

Аллювиальные торфяно-глеевые почвы распространены преимущественно в лесной и лесостепной зонах

Аллювиальные перегнойно-глеевые почвы (H-G-CG) . Почвы формируются в наиболее пониженных и влажных частях пойм.

Аллювиальные слитые (AU-V-C). Под гумусовым горизонтом залегает оливково-серый слитой горизонт (V) с глыбисто-столбчатой или крупнопризматической структурой, ярким глянцем на поверхности педов (стресс-кутаны) .

Почвы формируются на вершинах грив и бугров, в неглубоких депрессиях центральных и притеррасных частей пойм крупных рек степной зоны под разреженной злаково- или осоково-разнотравной растительностью. В местах их распространения имеет место поёмно-непромывной водный режим.

Слайд 28Потенциальное плодородие пойменных почв изменяется от прирусловой части поймы к

центральной и притеррасной. В этом направлении в почвах увеличиваются общий

запас органического вещества, содержания азота и других биофильных элементов, растет сумма обменных оснований. Лучшими являются незаболоченные и незасоленные почвы с зернистой структурой. Они имеют мощный гумусовый горизонт, значительный общий запас органического вещества (до 350–550 т на 1 га), высокое содержание и запасы питательных элементов, благоприятные агрохимические свойства.

Пойменные территории служат важнейшей кормовой базой животноводства. Для повышения производительности пойменных сенокосов необходимы мелиоративные и агротехнические мероприятия: осушение заболоченных участков, удаление кустарника и кочек, подсев трав, внесение удобрений и извести, регулирование пастбищного содержания животных.

Слайд 29ПОЧВЫ ГОРНЫХ ОБЛАСТЕЙ

Горные территории занимают немногим более пятой части общей

пло щади суши земного шара – 30,65 млн. км2, или

21%.

Основным фактором формирования ландшафтов горных систем является высотная поясность, под которой понимается закономерная смена климата, растительности и почв с высотой местности.

Определяющей чертой высотной поясности является изменение климатических условий.

Почвообразование в горах протекает в основном на плотных породах.

Почвообразующие породы обогащены первичными минералами, доля вторичных минералов в них невелика.

Почвенные зоны в горных странах, подобно равнинным территориям, располагаются в виде поясов.

Различают инверсию (явление обратного, или «неправильного», залегания почв), миграцию (почвенная зона внедряется в другую), интерференция почвенных зон (выпадение отдельных зон).

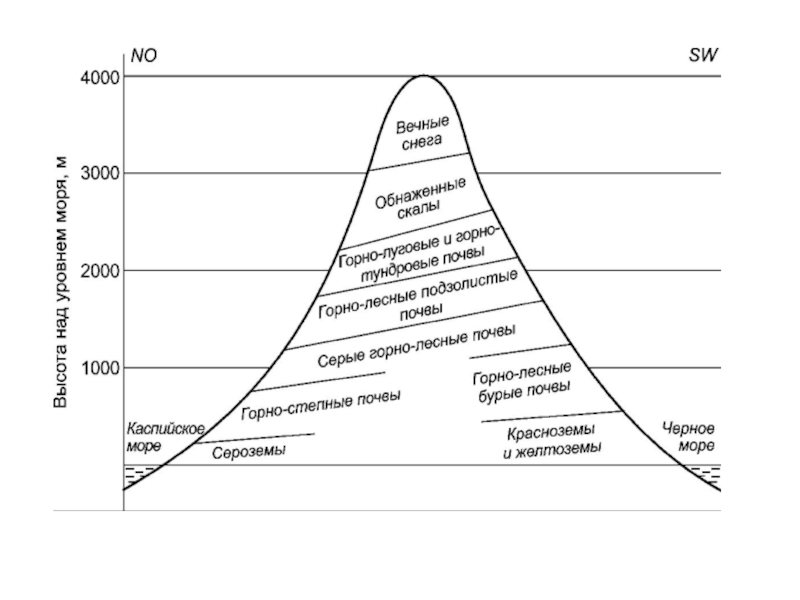

Слайд 30На процессы почвообразования в горах большое влияние оказывает экспозиция склона.

Основной чертой растительности горных стран является ее распределение по высоте

в соответствии с системой высотной поясности.

Пояс лиственных лесов с высотой сменяется поясом темнохвойных лесов, выше располагается пояс среднетравных субальпийских лугов. Еще выше находятся пояс низкотравных альпийских лугов и, наконец, субнивальный пояс, отличительной чертой которого служит отсутствие сплошного растительного покрова. На самом верху расположен нивальный пояс – пояс господства скал, осыпей, ледников и снежников.

Слайд 31Почвенный покров по поясам:

1 – нивальный пояс (литоземы); 2 –

альпийский пояс (горно-луговые альпийские почвы); 3. – субальпийский пояс (горно-луговые

почвы); 4 – хвойно-лесной пояс (горные подзолистые); 5. – широколиственно-лесной пояс (горные буроземы); 6 – субтропический сухолесной пояс (коричневые почвы); 7 – лесостепной пояс (серые лесные почвы); 8 – степной пояс (черноземы, каштановые).

Среди горных почв присутствуют как почвы, характерные только для гор и не встречающиеся на равнинах, так и почвы, имеющие аналоги на равнинных территориях. К первым относятся горно-луговые, горные лугово-степные, а также горно-тундровые почвы.

Слайд 33Горные почвы

Профиль горно-луговых почв отличается слабой дифференцированностью, небольшой мощностью (60–70

см) и имеет следующее строение:

Адерн – АY – АС

– С (иногда выделяется горизонт В).

Характерная особенность данных почв – наличие мощной дернины: до 10 см и более. Под ней располагается гумусовый горизонт АY, имеющий мощность в пределах 10–20 см. (в горно-луговых почвах субальпийского пояса – до 50 см и более), темно-бурого цвета, мелкокомковатой или зернисто-мелкокомковатой структуры, часто содержащий каменистые включения.

Верхние горизонты обогащены гумусовыми веществами (8–20%) с преобладанием ФК. Минеральная часть отличается высоким содержанием свободных оксидов железа, вплоть до образования конкреций. Почвы имеют кислую реакцию, которая обусловлена в основном алюминием. ЕКО невысокая, почвенный поглощающий комплекс (ППК) слабо насыщен основаниями.

Слайд 34Горные лугово-степные почвы

Строение профиля следующее:

Адерн – АU – АС

– С.

Профиль окрашен в серые тона, четко выражена комковато-зернистая структура,

встречаются копролиты, чего нет в горно-луговых почвах.

Горные лугово-степные почвы, по сравнению с горно-луговыми, менее кислые. Значения рН обычно находятся в пределах 5,5–7,2. Кислотность обусловлена ионами, как водорода, так и алюминия. ЕКО составляет 30–35 м-экв/100 г почвы, степень насыщенности основаниями 70% и выше. Почва богата гумусом (в горизонте АU – до 10%), в его составе возрастает доля ГК.

Слайд 35В лесном поясе ведущее место принадлежит горным бурым лесным (AY-BM-C)

и появляются горно-подзолистые (O-EL-BEL-BT-C).

В степной и лесостепной вертикальных почвенных зонах

формируются серые горно-лесные (AY-AEL-BEL-BT-C).

Далее следуют горные черноземы (AU-BCA-Cca). В аридной области субторопического пояса распространены горные сероземы или горные коричневые почвы (AU-BM-BCA-Cca), а в области влажных субтропиков нижняя вертикальная почвенная зона представлена красноземами (AО-Af-Bm-Cferal )и желтоземами (A0-AY-E-B-C )/

Характерной чертой почвообразования в красноземах служит продолжающаяся аллитизация (SiO2 : Al2O3 < 2, преобладание Al2O3).

минеральной части почвы.

Желтоземы формируются в результате феррсиаллитного характера выветривания ферсиаллитные (SiO2 : Al2O3 > 2, Fe2O3 > Al2O3), , в связи с чем, не имеют такой яркой окраски, как красноземы. Профиль более дифференцирован.

Слайд 36Контрольная работа № 2

1 вариант

1. Арктические и тундровые почвы, процессы,

участвующие в их образовании, строение профиля, основные свойства.

2. Понятие о

виде почв.

3. Понятие о типе почв, примеры.

4. Почвы лесной зоны (условия почвообразования, почвообразовательные процессы, строение профиля, основные свойства).

5. AJ-EL-BSN-BMK-BCA-Cca, s, гипс. Название почвы, классификационная принадлежность, ЭПП

Слайд 37 2 вариант

1. Почвы лесостепной зоны (условия почвообразования, элементарные почвообразовательные процессы

(ЭПП), строение профиля, свойства).

2. Понятие о разновидности почв.

3. Понятие о

подтипе почв.

4. Почвы степной зоны (условия почвообразования, ЭПП, строение профиля, свойства)

5. AY –BF – BC – C. Название почвы, классификационная принадлежность, ЭПП

![Засоленные почвы и солоди Морфологически профиль солончаков слабо дифференцирован и имеет следующее строение: S-Cs,q S Морфологически профиль солончаков слабо дифференцирован и имеет следующее строение: S-Cs,q S (S[AY]; S[AU}) – солончаковый (светлый, темный).](/img/thumbs/64718bd33621eb52b1a54900bde7412f-800x.jpg)