Разделы презентаций

- Разное

- Английский язык

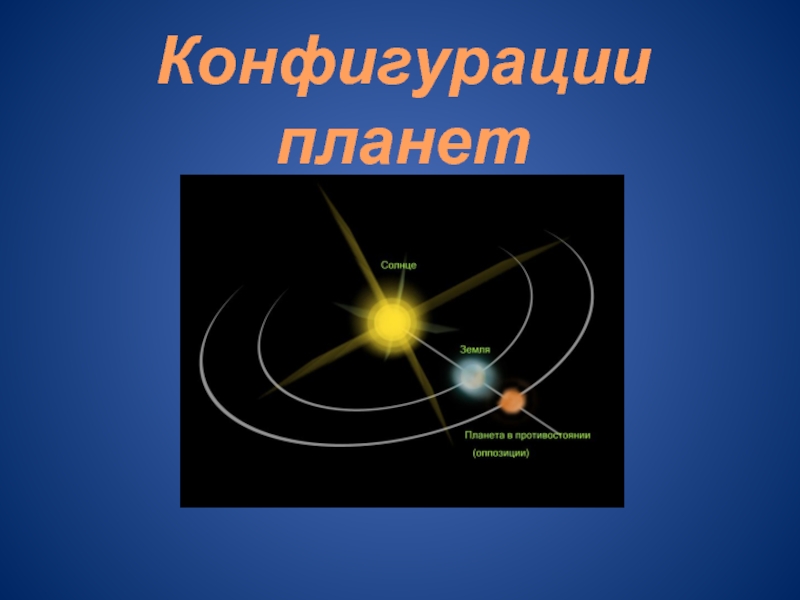

- Астрономия

- Алгебра

- Биология

- География

- Геометрия

- Детские презентации

- Информатика

- История

- Литература

- Математика

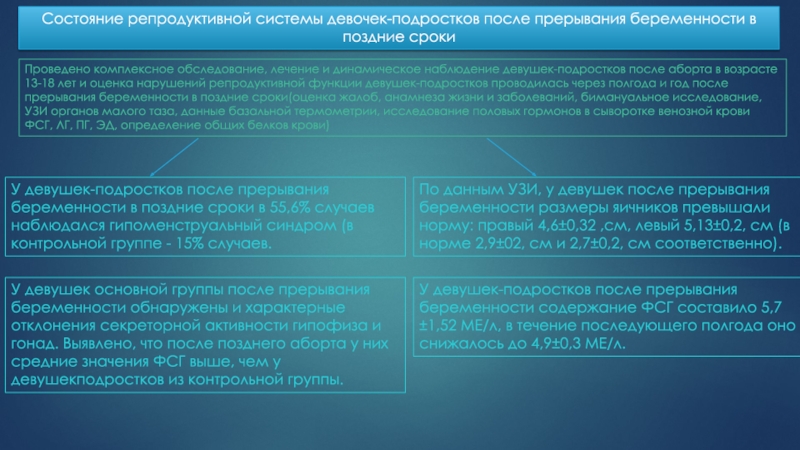

- Медицина

- Менеджмент

- Музыка

- МХК

- Немецкий язык

- ОБЖ

- Обществознание

- Окружающий мир

- Педагогика

- Русский язык

- Технология

- Физика

- Философия

- Химия

- Шаблоны, картинки для презентаций

- Экология

- Экономика

- Юриспруденция

Патофизиология периферического кровообращения и микроциркуляции

Содержание

- 1. Патофизиология периферического кровообращения и микроциркуляции

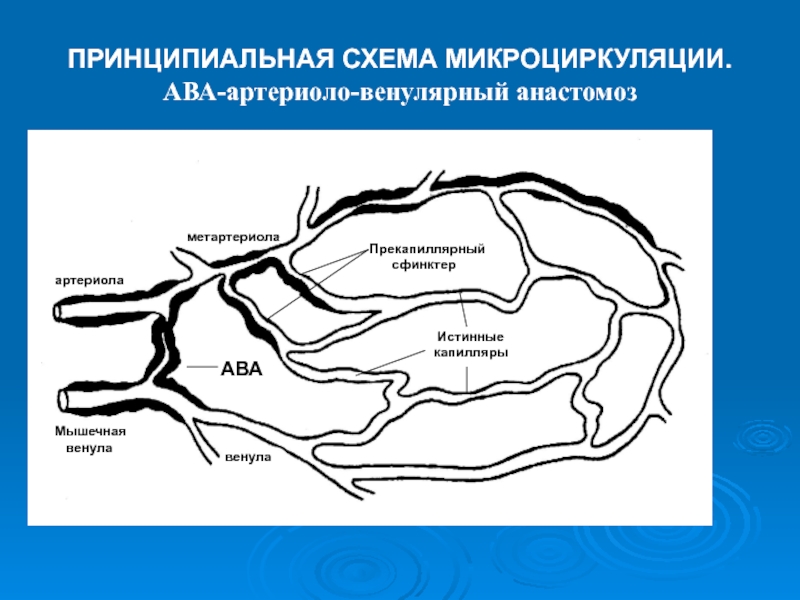

- 2. ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ. АВА-артериоло-венулярный анастомозартериолаМышечная венуламетартериолаПрекапиллярный сфинктер Истинные капиллярыАВАвенула

- 3. Слайд 3

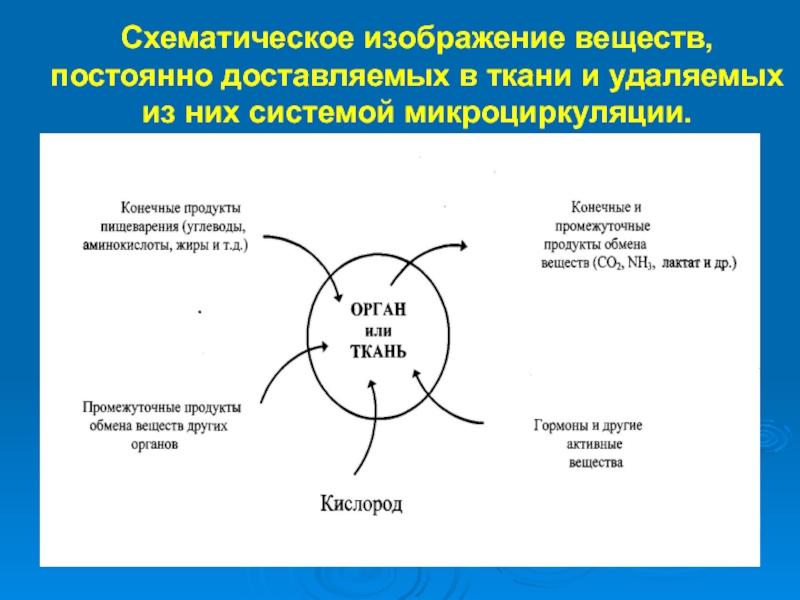

- 4. Схематическое изображение веществ, постоянно доставляемых в ткани и удаляемых из них системой микроциркуляции.

- 5. Анатомическая схема функционального элемента органа. АДБГГистамин 5-От серотонин)Гепарин ЖЕЖВКатехоламиныКининовая системаПростаглагдины

- 6. Анатомическая схема функционального элемента органа. АДБГГистамин 5-От серотонин)Гепарин ЖЕЖВКатехоламиныКининовая системаПростаглагдины

- 7. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ОРГАНАмикроциркуляторная единица;клетки органа (миоцит);клетки соединительной

- 8. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ОРГАНА/ТКАНИ – это : структурно-функциональный комплекс,представляющий интегральное целое,включающий все компоненты органа/тканис микроциркуляторной единицей в центре

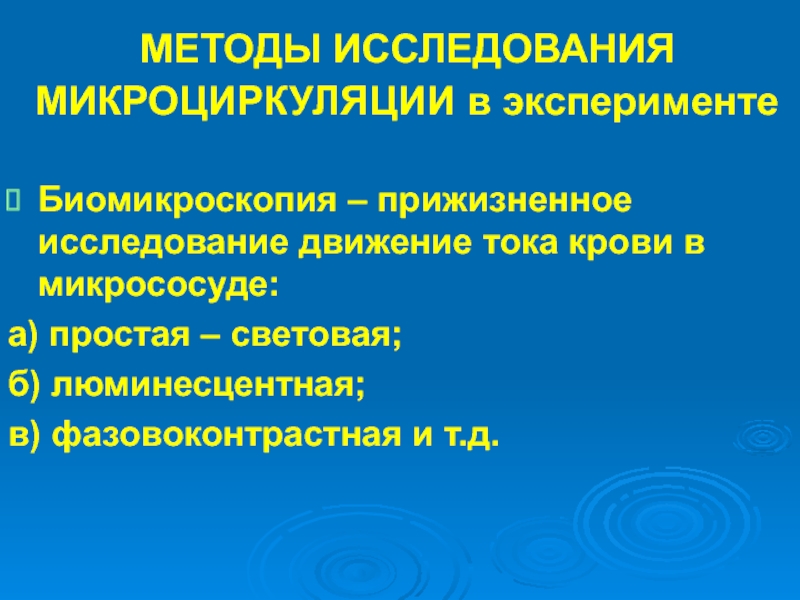

- 9. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ в эксперименте Биомикроскопия –

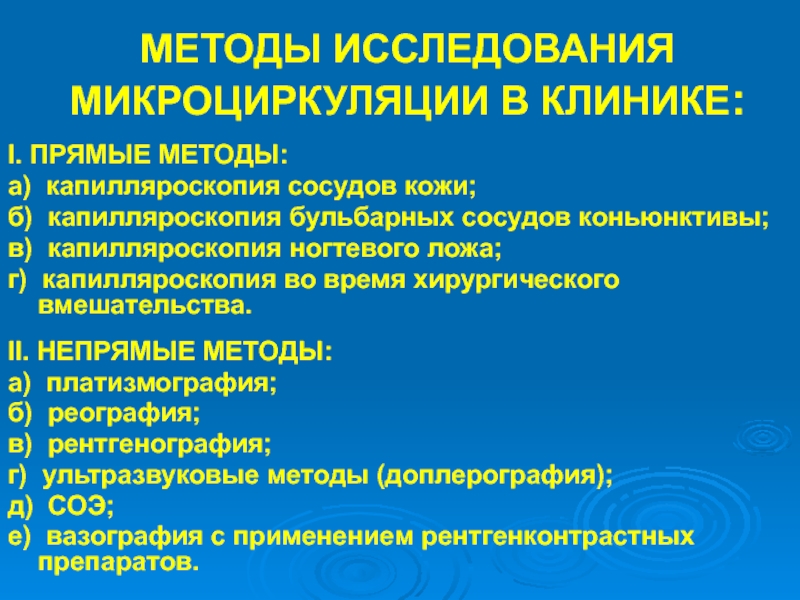

- 10. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ В КЛИНИКЕ: Ι. ПРЯМЫЕ

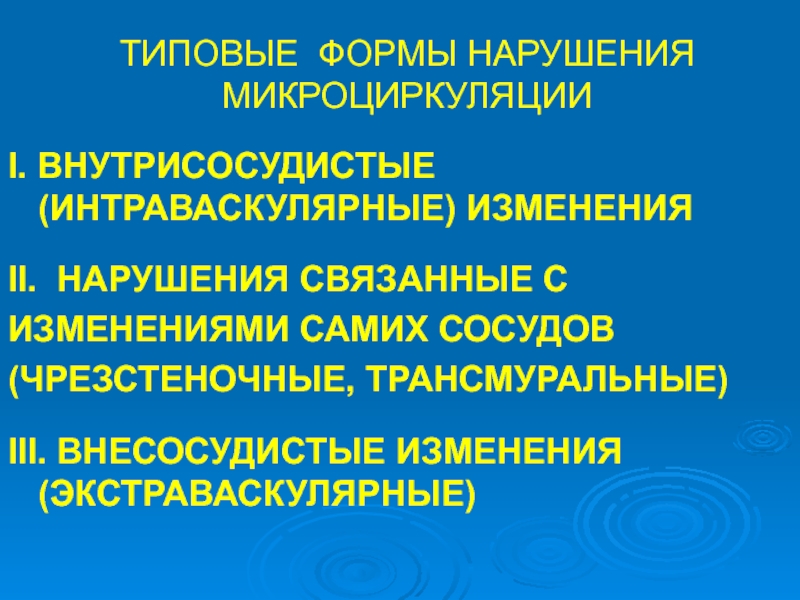

- 11. ТИПОВЫЕ ФОРМЫ НАРУШЕНИЯ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИΙ. ВНУТРИСОСУДИСТЫЕ (ИНТРАВАСКУЛЯРНЫЕ) ИЗМЕНЕНИЯΙΙ.

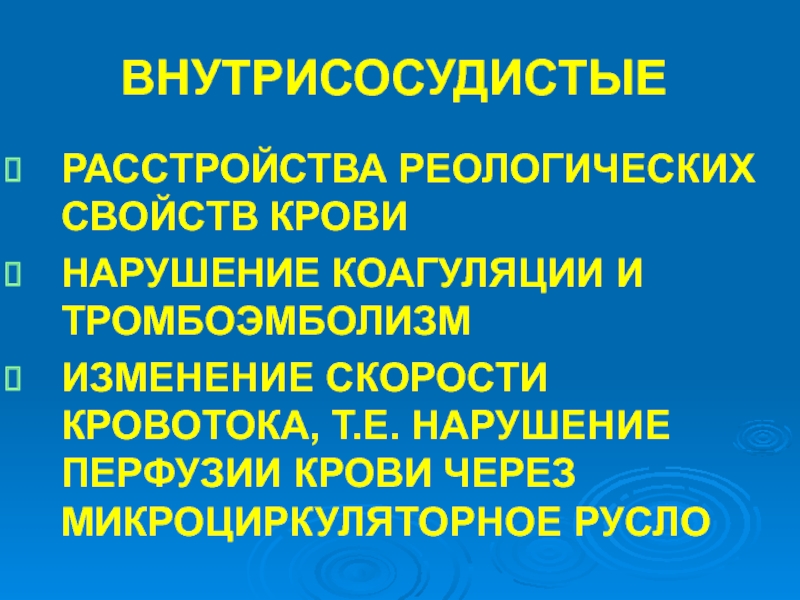

- 12. ВНУТРИСОСУДИСТЫЕРАССТРОЙСТВА РЕОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ КРОВИНАРУШЕНИЕ КОАГУЛЯЦИИ И ТРОМБОЭМБОЛИЗМИЗМЕНЕНИЕ СКОРОСТИ КРОВОТОКА, Т.Е. НАРУШЕНИЕ ПЕРФУЗИИ КРОВИ ЧЕРЕЗ МИКРОЦИРКУЛЯТОРНОЕ РУСЛО

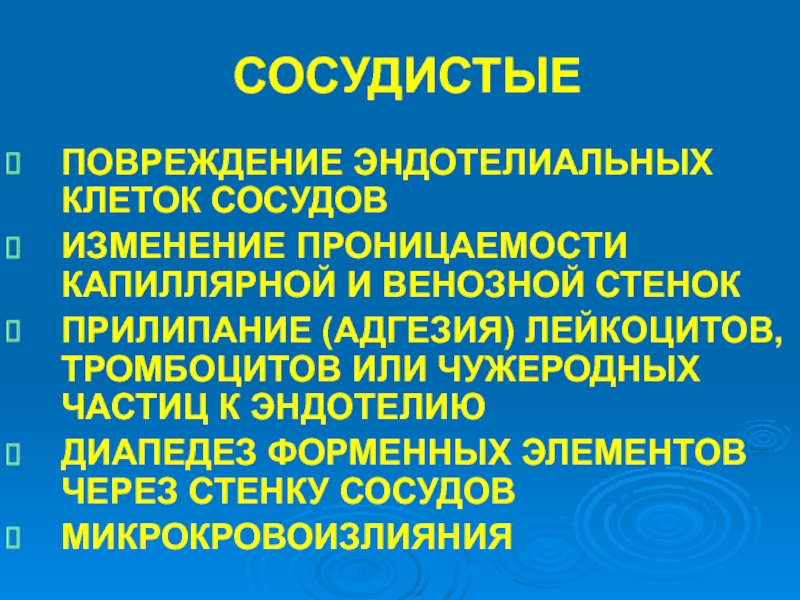

- 13. СОСУДИСТЫЕПОВРЕЖДЕНИЕ ЭНДОТЕЛИАЛЬНЫХ КЛЕТОК СОСУДОВИЗМЕНЕНИЕ ПРОНИЦАЕМОСТИ КАПИЛЛЯРНОЙ И

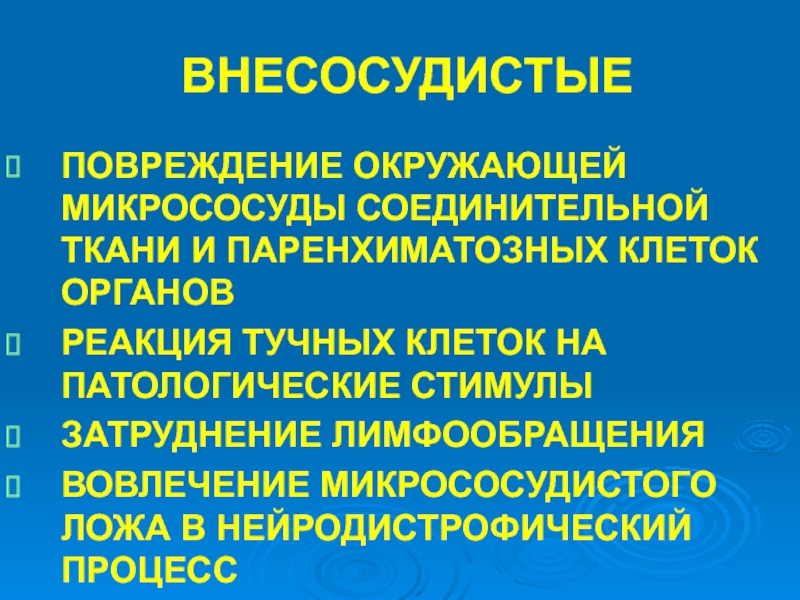

- 14. ВНЕСОСУДИСТЫЕПОВРЕЖДЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ МИКРОСОСУДЫ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ И ПАРЕНХИМАТОЗНЫХ

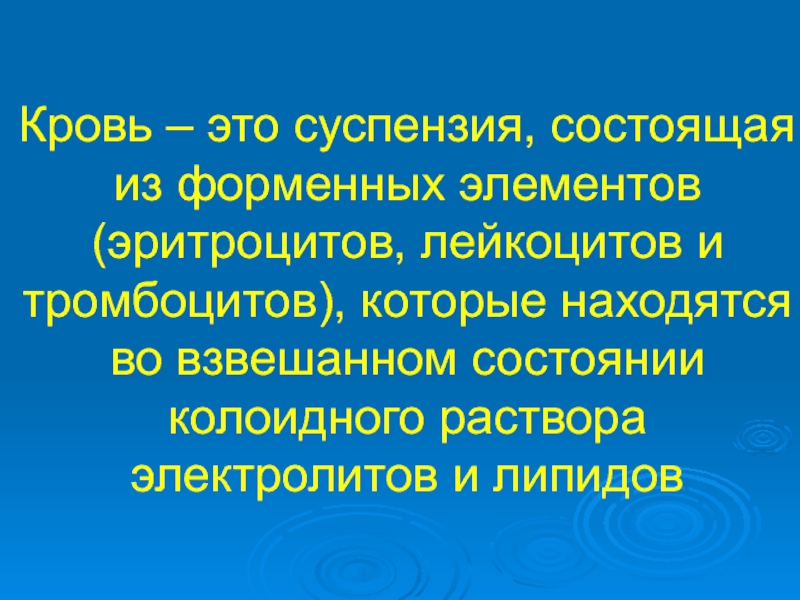

- 15. Кровь – это суспензия, состоящая из форменных

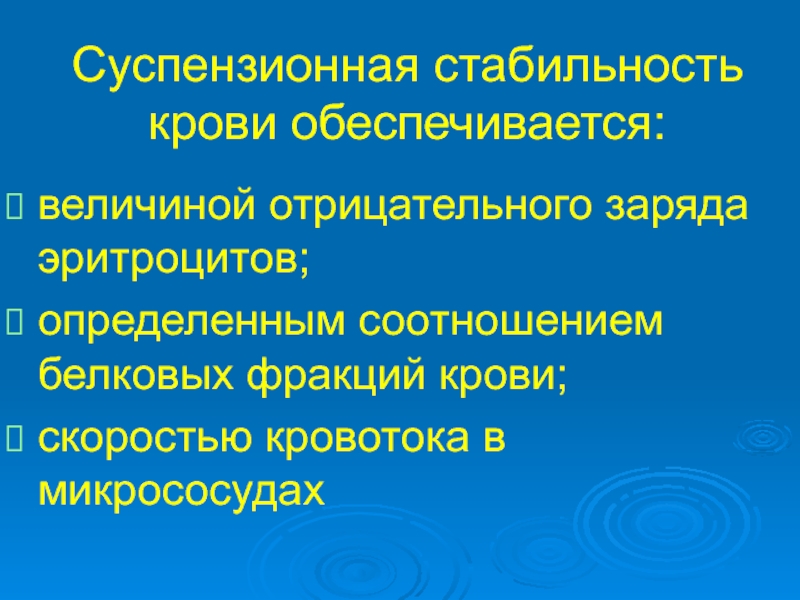

- 16. Суспензионная стабильность крови обеспечивается:величиной отрицательного заряда эритроцитов;определенным соотношением белковых фракций крови;скоростью кровотока в микрососудах

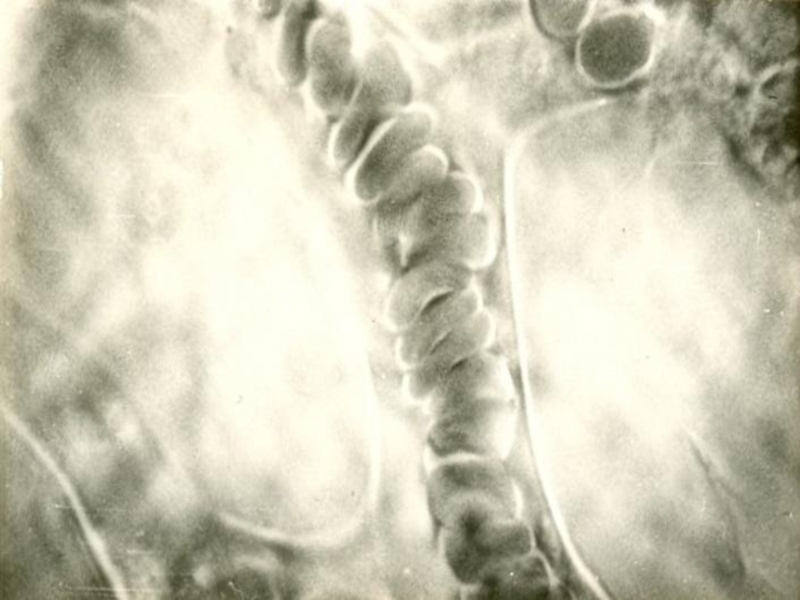

- 17. ЗАДАЧИ МИКРОРЕОЛОГИИ1. Изучение деформации и тякучести клеточных

- 18. Слайд 18

- 19. Слайд 19

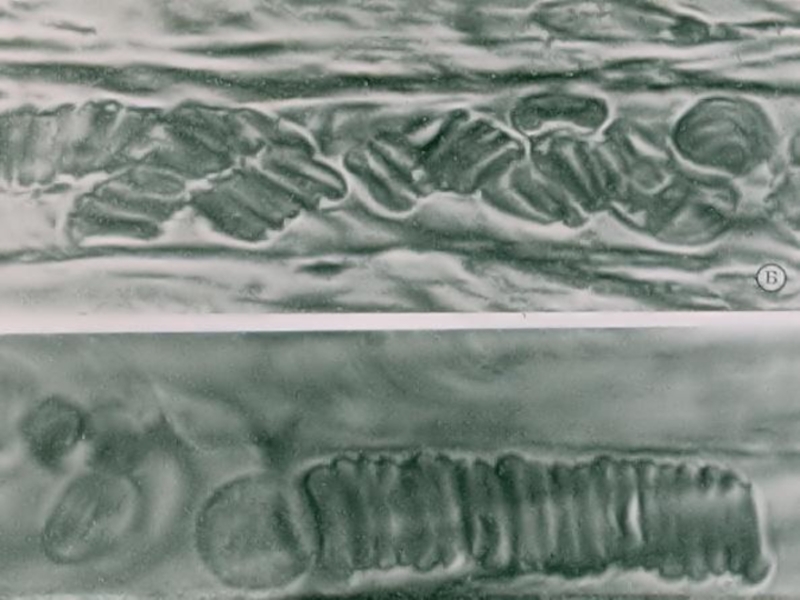

- 20. Сладж (sladge – англ.) – означает густая

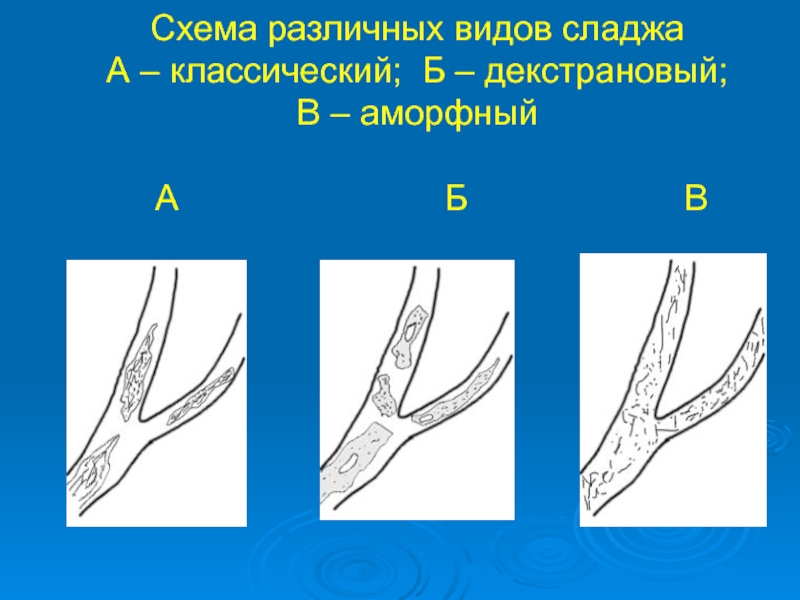

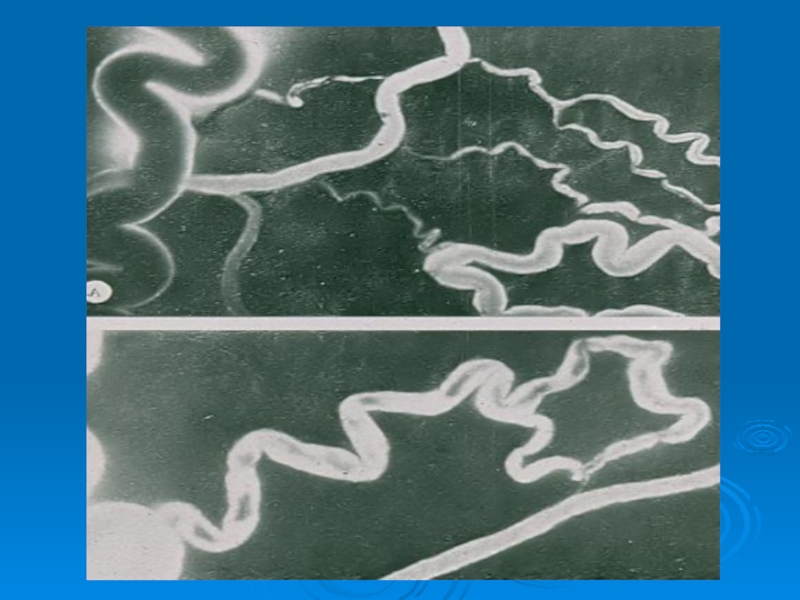

- 21. Схема различных видов сладжа А – классический;

- 22. Нарушения микроциркуляции при образовании сладжаПарциальная обтурация микрососудовПолная обтурация микрососудовРезкое замедление тока крови в микрососудах

- 23. Общепатофизиологическая характеристика агрегации форменных элементов крови Агрегация

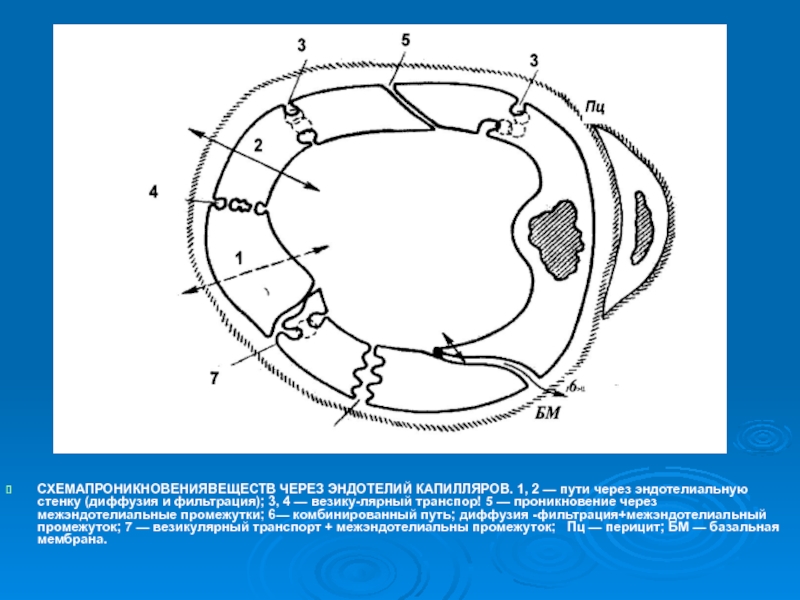

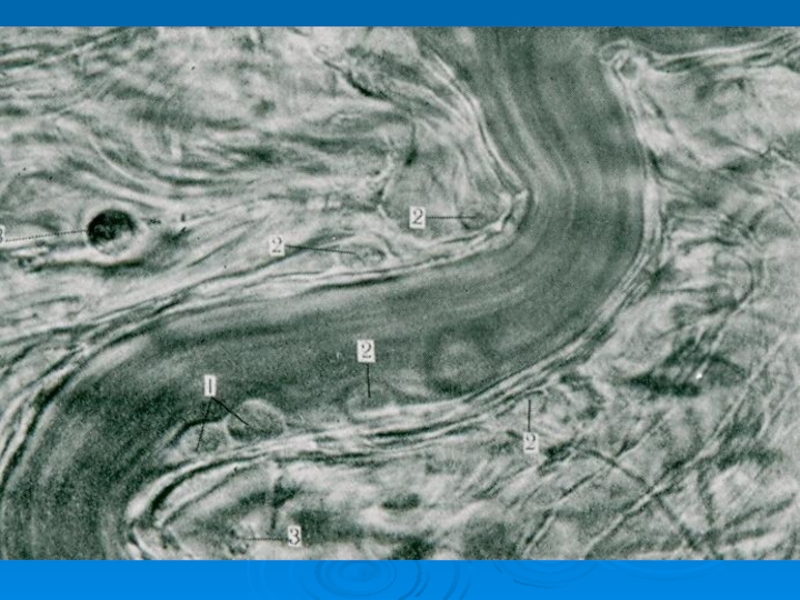

- 24. СХЕМАПРОНИКНОВЕНИЯВЕЩЕСТВ ЧЕРЕЗ ЭНДОТЕЛИЙ КАПИЛЛЯРОВ. 1, 2 —

- 25. Типы нарушения поницаемости микрососудовНарушение проницаемости в сторону

- 26. Фазы повышенной проницаемости микрососудов1. Ранняя фаза –

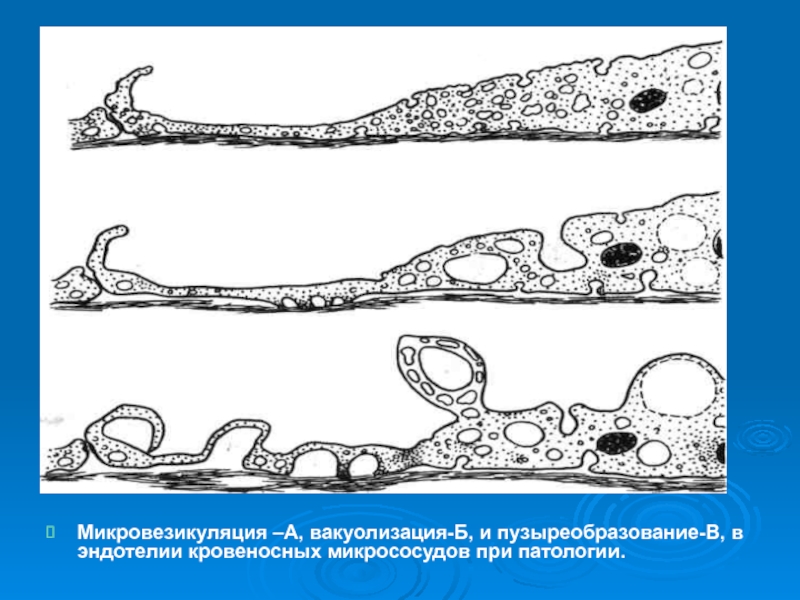

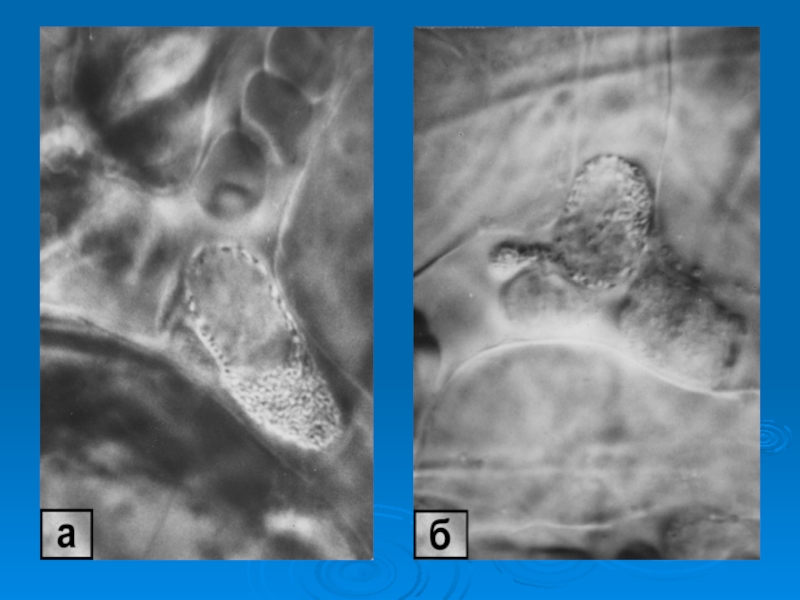

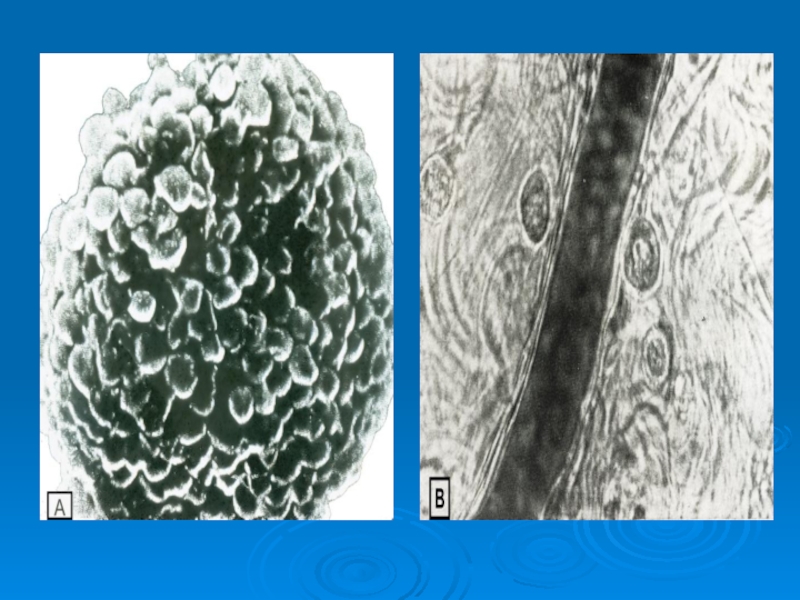

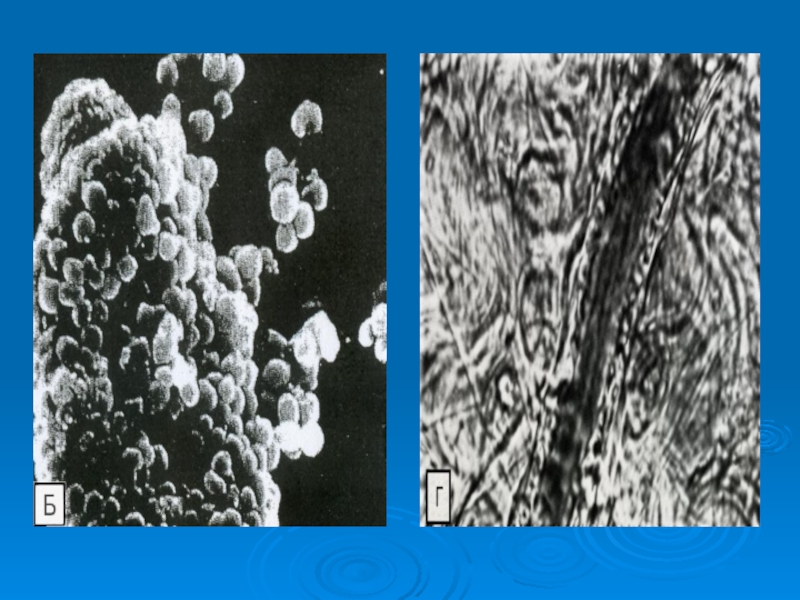

- 27. Микровезикуляция –А, вакуолизация-Б, и пузыреобразование-В, в эндотелии кровеносных микрососудов при патологии.

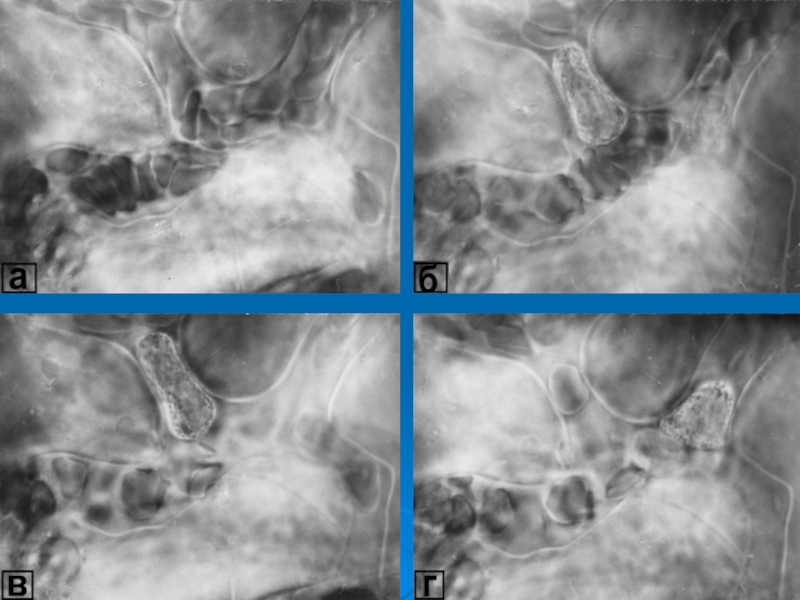

- 28. Морфологические основы понижения сосудистой проницаемостиУменьшение числа функционирующих микрососудовИзменение формы микрососудов (извилистость, деформация, аневризмы)Утолщение, уплотнение базальной мембраны

- 29. Слайд 29

- 30. Слайд 30

- 31. Слайд 31

- 32. Слайд 32

- 33. Слайд 33

- 34. Слайд 34

- 35. Слайд 35

- 36. Слайд 36

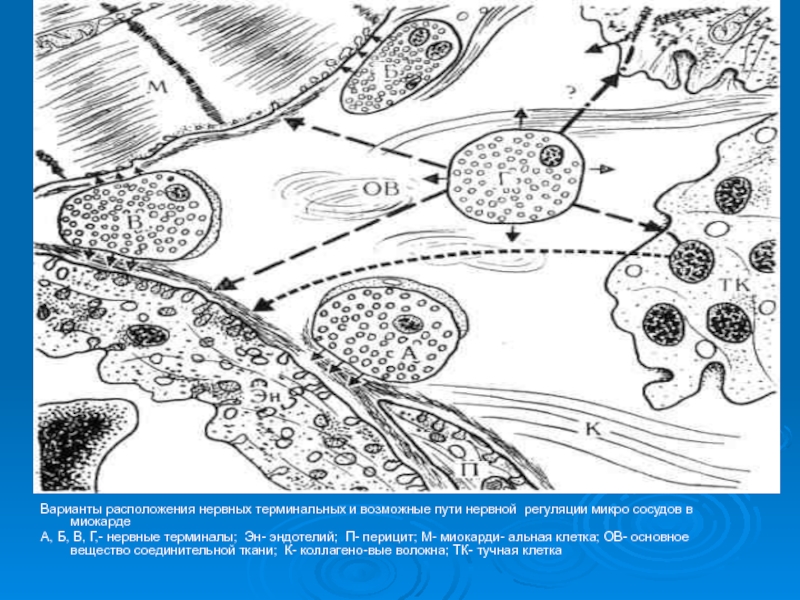

- 37. Варианты расположения нервных терминальных и возможные пути

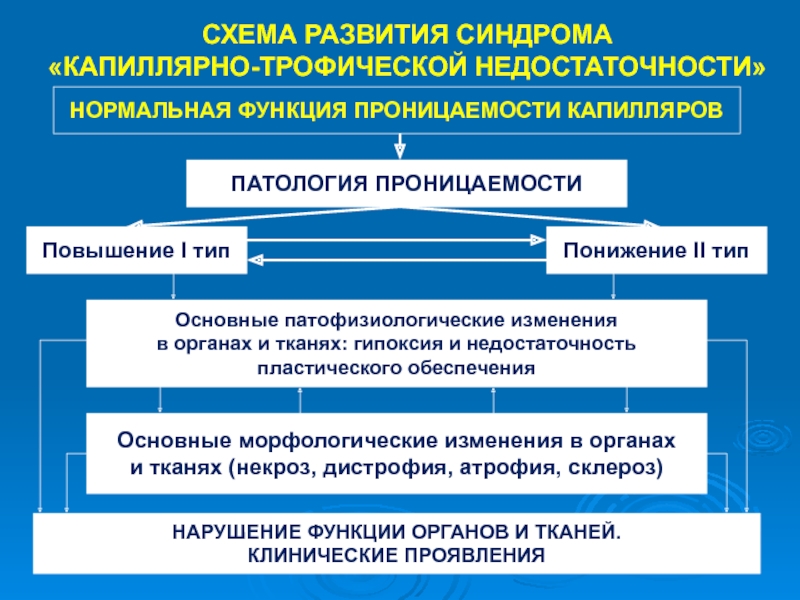

- 38. СХЕМА РАЗВИТИЯ СИНДРОМА «КАПИЛЛЯРНО-ТРОФИЧЕСКОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ»НОРМАЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ ПРОНИЦАЕМОСТИ

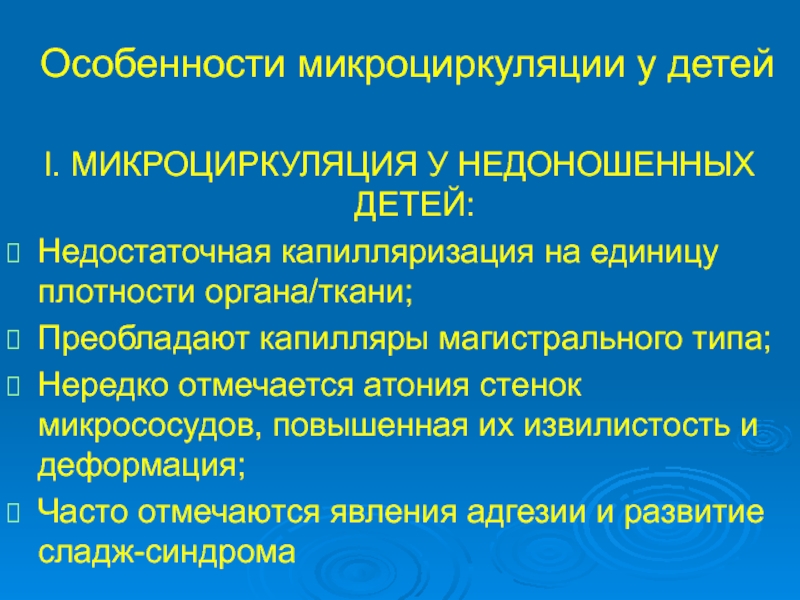

- 39. Особенности микроциркуляции у детейl. МИКРОЦИРКУЛЯЦИЯ У НЕДОНОШЕННЫХ

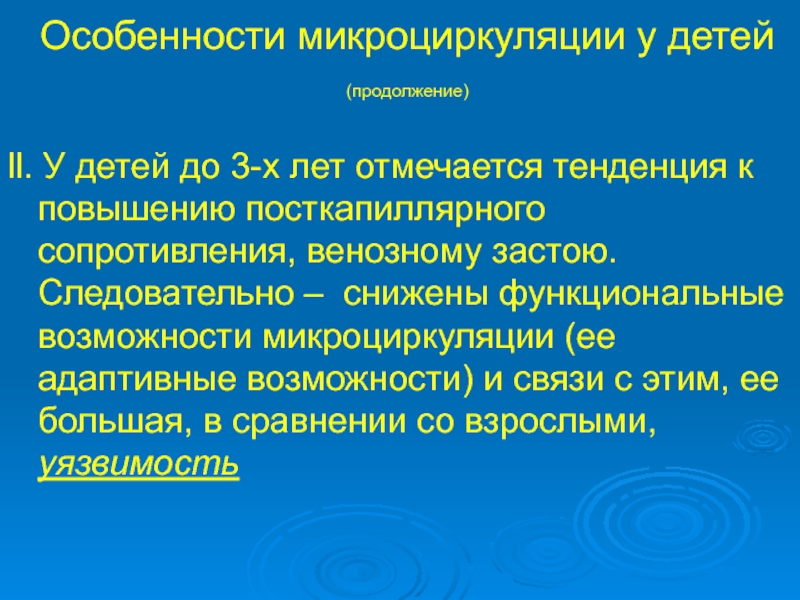

- 40. Особенности микроциркуляции у детей (продолжение) ll. У

- 41. Слайд 41

- 42. Слайд 42

- 43. Слайд 43

- 44. Слайд 44

- 45. Слайд 45

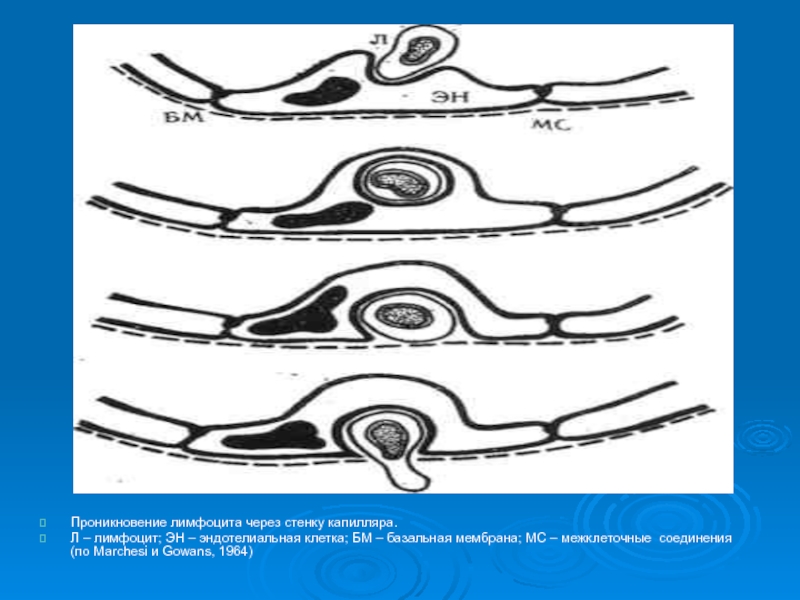

- 46. Схема проникновения через стенку капилляра полиморфноядерного лейкоцита

- 47. Проникновение лимфоцита через стенку капилляра.Л – лимфоцит;

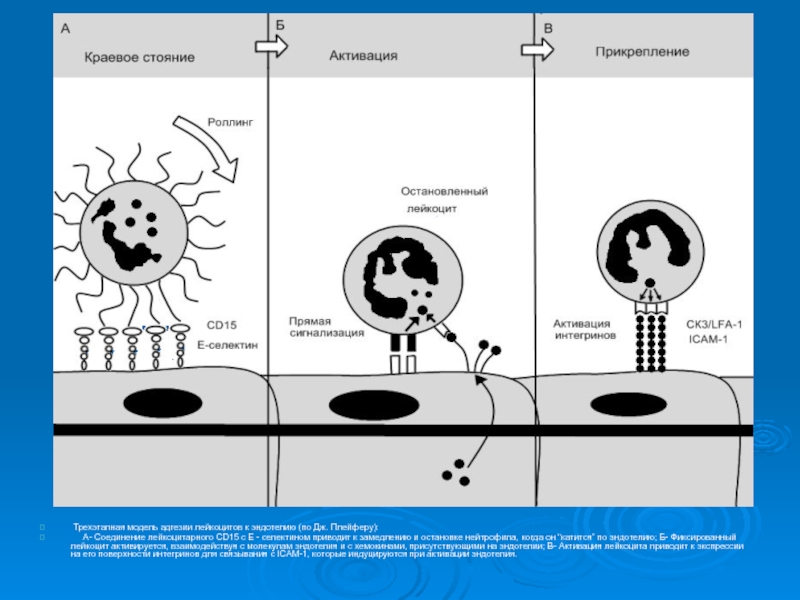

- 48. Трехэтапная модель адгезии лейкоцитов к эндотелию

- 49. Слайд 49

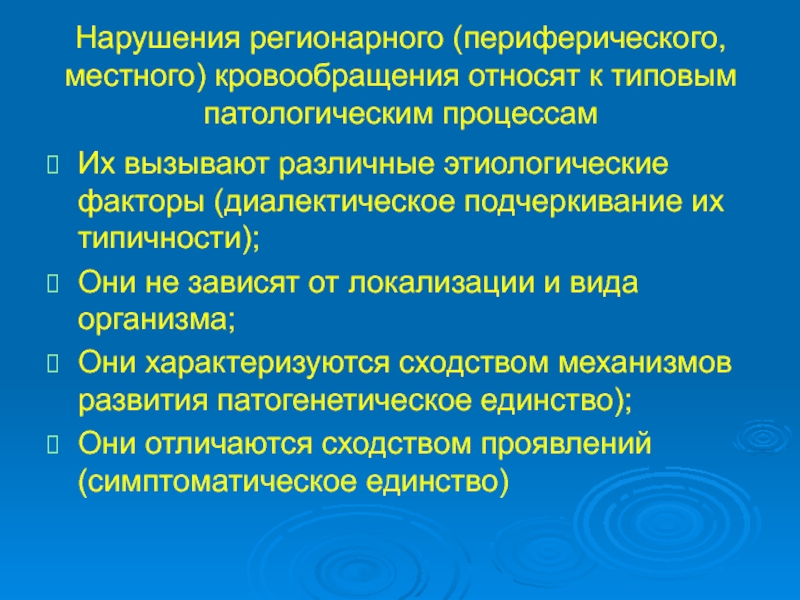

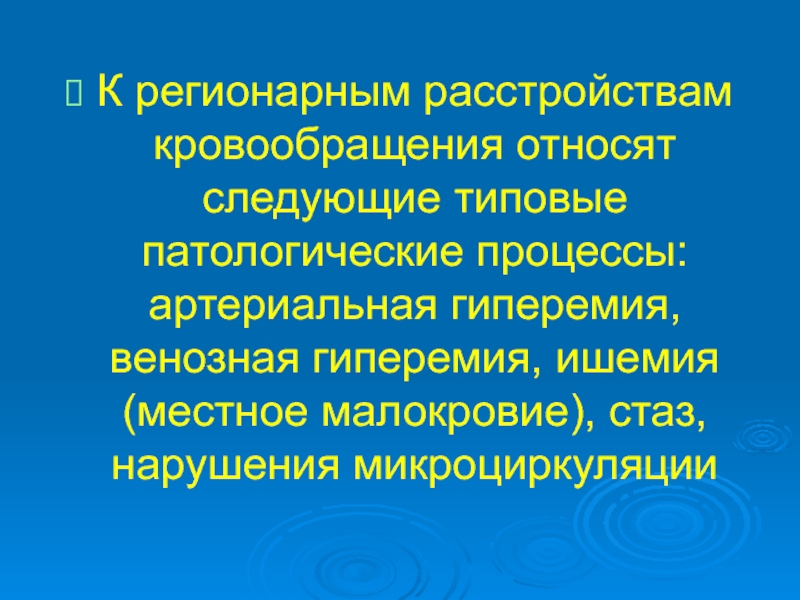

- 50. Нарушения регионарного (периферического, местного) кровообращения относят к

- 51. К регионарным расстройствам кровообращения относят следующие типовые

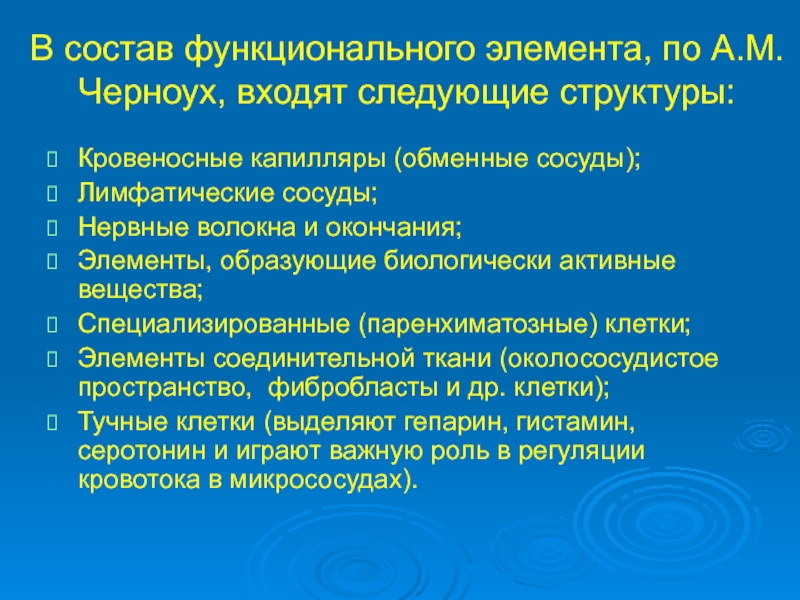

- 52. В состав функционального элемента, по А.М. Черноух,

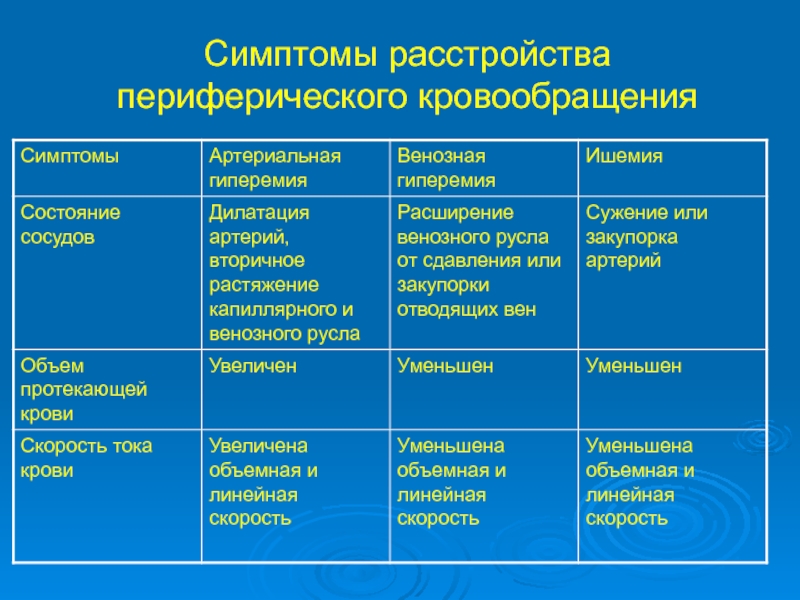

- 53. Симптомы расстройства периферического кровообращения

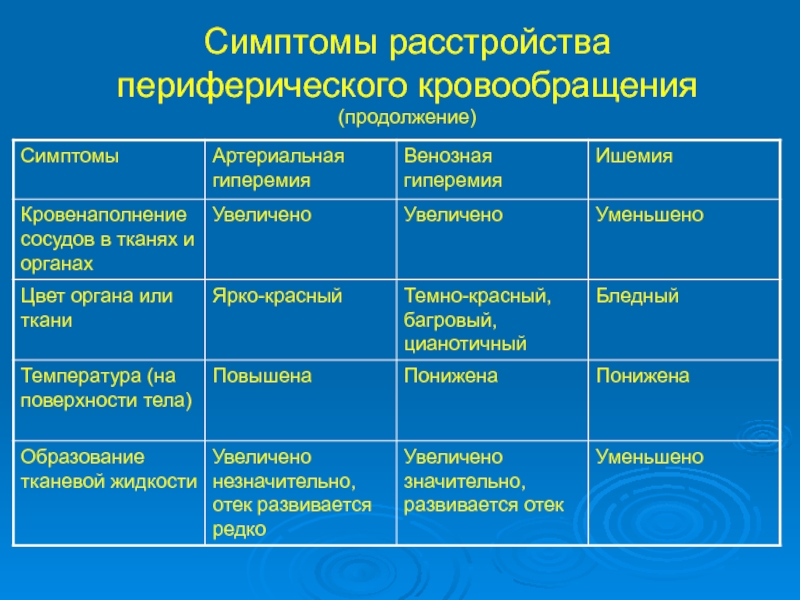

- 54. Симптомы расстройства периферического кровообращения (продолжение)

- 55. Скачать презентанцию

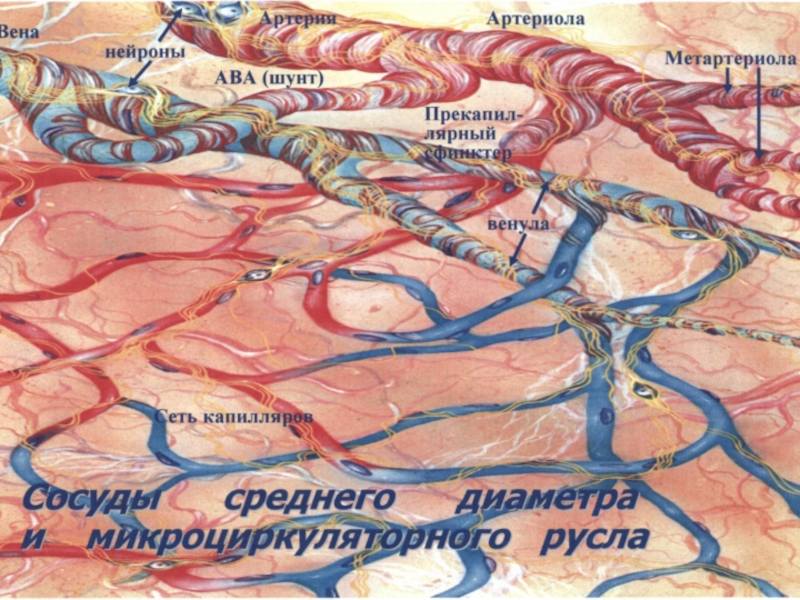

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ. АВА-артериоло-венулярный анастомозартериолаМышечная венуламетартериолаПрекапиллярный сфинктер Истинные капиллярыАВАвенула

Слайды и текст этой презентации

Слайд 2ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ.

АВА-артериоло-венулярный анастомоз

артериола

Мышечная

венула

метартериола

Прекапиллярный

сфинктер

Истинные

Слайд 4Схематическое изображение веществ, постоянно доставляемых в ткани и удаляемых из

них системой микроциркуляции.

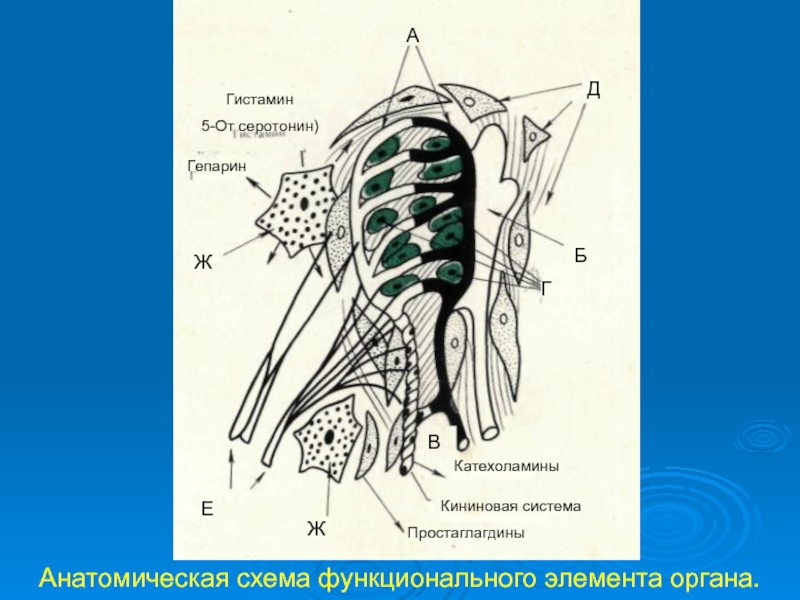

Слайд 5Анатомическая схема функционального элемента органа.

А

Д

Б

Г

Гистамин

5-От серотонин)

Гепарин

Ж

Е

Ж

В

Катехоламины

Кининовая система

Простаглагдины

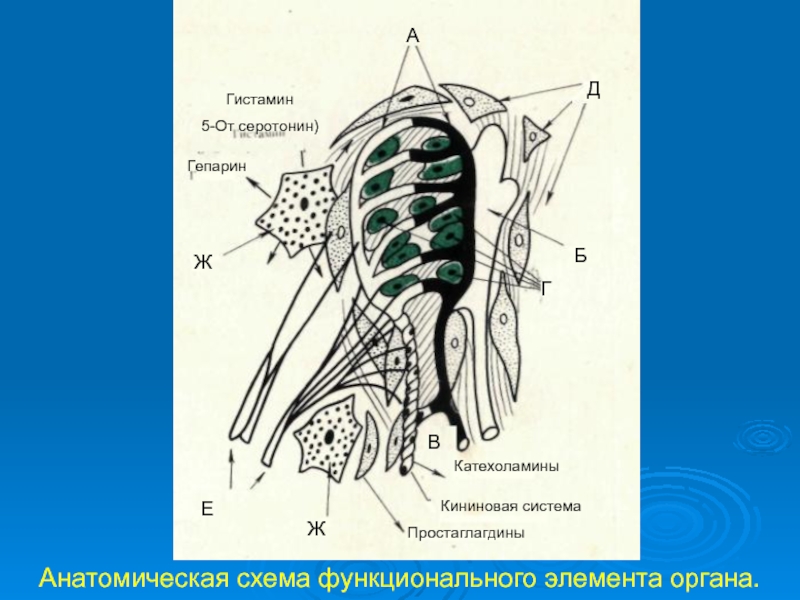

Слайд 6Анатомическая схема функционального элемента органа.

А

Д

Б

Г

Гистамин

5-От серотонин)

Гепарин

Ж

Е

Ж

В

Катехоламины

Кининовая система

Простаглагдины

Слайд 7ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ОРГАНА

микроциркуляторная единица;

клетки органа (миоцит);

клетки соединительной ткани (фибробласт) и

волокна соединительной ткани, выполняющие опорную и защитную функции;

тучные клетки;

нервные окончания

(симпатические, пара-симпатические, двигательные);лимфатический сосуд.

Слайд 8ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ОРГАНА/ТКАНИ – это :

структурно-функциональный комплекс,

представляющий интегральное целое,

включающий все

компоненты органа/ткани

с микроциркуляторной единицей в центре

Слайд 9МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ в эксперименте

Биомикроскопия – прижизненное исследование движение

тока крови в микрососуде:

а) простая – световая;

б) люминесцентная;

в) фазовоконтрастная и

т.д. Слайд 10МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ В КЛИНИКЕ:

Ι. ПРЯМЫЕ МЕТОДЫ:

а) капилляроскопия сосудов

кожи;

б) капилляроскопия бульбарных сосудов коньюнктивы;

в) капилляроскопия ногтевого ложа;

г) капилляроскопия во

время хирургического вмешательства.ΙΙ. НЕПРЯМЫЕ МЕТОДЫ:

а) платизмография;

б) реография;

в) рентгенография;

г) ультразвуковые методы (доплерография);

д) СОЭ;

е) вазография с применением рентгенконтрастных препаратов.

Слайд 11ТИПОВЫЕ ФОРМЫ НАРУШЕНИЯ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ

Ι. ВНУТРИСОСУДИСТЫЕ (ИНТРАВАСКУЛЯРНЫЕ) ИЗМЕНЕНИЯ

ΙΙ. НАРУШЕНИЯ СВЯЗАННЫЕ С

ИЗМЕНЕНИЯМИ САМИХ СОСУДОВ

(ЧРЕЗСТЕНОЧНЫЕ, ТРАНСМУРАЛЬНЫЕ)

ΙΙΙ. ВНЕСОСУДИСТЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ (ЭКСТРАВАСКУЛЯРНЫЕ)

Слайд 12ВНУТРИСОСУДИСТЫЕ

РАССТРОЙСТВА РЕОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ КРОВИ

НАРУШЕНИЕ КОАГУЛЯЦИИ И ТРОМБОЭМБОЛИЗМ

ИЗМЕНЕНИЕ СКОРОСТИ КРОВОТОКА, Т.Е.

НАРУШЕНИЕ ПЕРФУЗИИ КРОВИ ЧЕРЕЗ МИКРОЦИРКУЛЯТОРНОЕ РУСЛО

Слайд 13СОСУДИСТЫЕ

ПОВРЕЖДЕНИЕ ЭНДОТЕЛИАЛЬНЫХ КЛЕТОК СОСУДОВ

ИЗМЕНЕНИЕ ПРОНИЦАЕМОСТИ КАПИЛЛЯРНОЙ И ВЕНОЗНОЙ СТЕНОК

ПРИЛИПАНИЕ

(АДГЕЗИЯ) ЛЕЙКОЦИТОВ, ТРОМБОЦИТОВ ИЛИ ЧУЖЕРОДНЫХ ЧАСТИЦ К ЭНДОТЕЛИЮ

ДИАПЕДЕЗ ФОРМЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

ЧЕРЕЗ СТЕНКУ СОСУДОВМИКРОКРОВОИЗЛИЯНИЯ

Слайд 14ВНЕСОСУДИСТЫЕ

ПОВРЕЖДЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ МИКРОСОСУДЫ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ И ПАРЕНХИМАТОЗНЫХ КЛЕТОК ОРГАНОВ

РЕАКЦИЯ ТУЧНЫХ

КЛЕТОК НА ПАТОЛОГИЧЕСКИЕ СТИМУЛЫ

ЗАТРУДНЕНИЕ ЛИМФООБРАЩЕНИЯ

ВОВЛЕЧЕНИЕ МИКРОСОСУДИСТОГО ЛОЖА В НЕЙРОДИСТРОФИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС

Слайд 15Кровь – это суспензия, состоящая из форменных элементов (эритроцитов, лейкоцитов

и тромбоцитов), которые находятся во взвешанном состоянии колоидного раствора электролитов

и липидов

Слайд 16Суспензионная стабильность крови обеспечивается:

величиной отрицательного заряда эритроцитов;

определенным соотношением белковых фракций

крови;

скоростью кровотока в микрососудах

Слайд 17ЗАДАЧИ МИКРОРЕОЛОГИИ

1. Изучение деформации и тякучести клеточных и плазменных элементов

крови

2. Исследование их взаимоотношений со стенками микрососудов

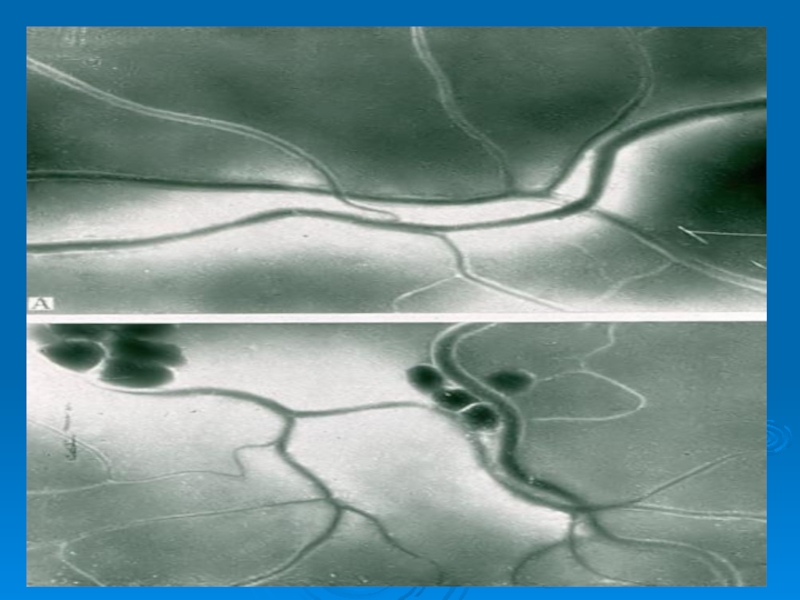

Слайд 20Сладж (sladge – англ.) – означает густая грязь

3 типа сладжа:

Ι. КЛАССИЧЕСКИЙ ТИП

ΙΙ. ДЕКСТРАНОВЫЙ ТИПΙΙΙ. АМОРФНЫЙ ТИП

Критерии:

а) размеры агрегатов

б) их контуров

в) плотность упаковки эритроцитов

Слайд 22Нарушения микроциркуляции при образовании сладжа

Парциальная обтурация микрососудов

Полная обтурация микрососудов

Резкое замедление

тока крови в микрососудах

Слайд 23Общепатофизиологическая характеристика агрегации форменных элементов крови

Агрегация является реакцией системы

крови на повреждение тканей;

Агрегация полиэтиологична;

Агрегация всегда является вторичным процессом, реакцией

на различные повреждения тканей; Агрегация может быть как местного так и генерализованного характера;

Агрегация, как общепатологическая реакция имеет как положительное (защитное), так и отрицательное (патологическое) значение.

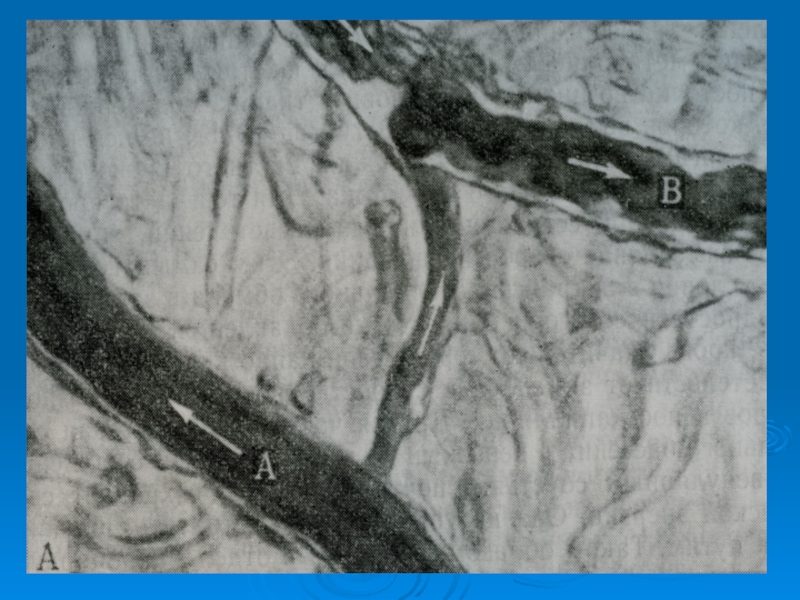

Слайд 24СХЕМАПРОНИКНОВЕНИЯВЕЩЕСТВ ЧЕРЕЗ ЭНДОТЕЛИЙ КАПИЛЛЯРОВ. 1, 2 — пути через эндотелиальную

стенку (диффузия и фильтрация); 3, 4 — везику-лярный транспор! 5

— проникновение через межэндотелиальные промежутки; 6— комбинированный путь; диффузия -фильтрация+межэндотелиальный промежуток; 7 — везикулярный транспорт + межэндотелиальны промежуток; Пц — перицит; БМ — базальная мембрана.Слайд 25Типы нарушения поницаемости микрососудов

Нарушение проницаемости в сторону ее повышения

Нарушение проницаемости

в сторону ее понижения

Переход сниженной проницаемости в повышенную

Слайд 26Фазы повышенной проницаемости микрососудов

1. Ранняя фаза – наступает через 10-60

мин (гистамин, серотонин и БАВ), механизм – сокращения эндотелиальных клеток

→ увеличение межэндотелиальных просветов2. Поздняя фаза – наступает примерно через 1 час, длительность – до нескольких суток. Механизм:

Эффект действия протеаз, каллидина, глобулинов α, β и др.

Разрушается межклеточный цемент эндотелия, базальная мембран

Слайд 27Микровезикуляция –А, вакуолизация-Б, и пузыреобразование-В, в эндотелии кровеносных микрососудов при

патологии.

Слайд 28Морфологические основы понижения сосудистой проницаемости

Уменьшение числа функционирующих микрососудов

Изменение формы микрососудов

(извилистость, деформация, аневризмы)

Утолщение, уплотнение базальной мембраны

Слайд 37Варианты расположения нервных терминальных и возможные пути нервной регуляции микро

сосудов в миокарде

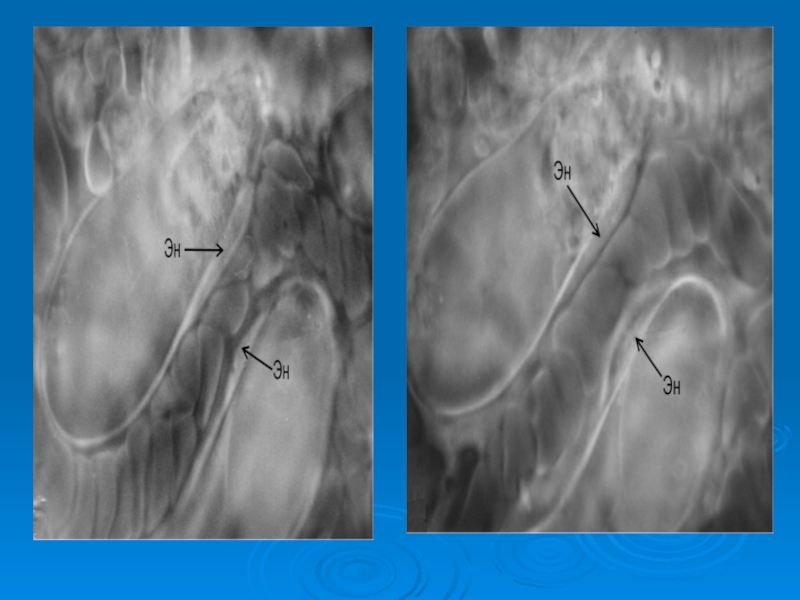

А, Б, В, Г,- нервные терминалы; Эн- эндотелий;

П- перицит; М- миокарди- альная клетка; ОВ- основное вещество соединительной ткани; К- коллагено-вые волокна; ТК- тучная клеткаСлайд 38СХЕМА РАЗВИТИЯ СИНДРОМА

«КАПИЛЛЯРНО-ТРОФИЧЕСКОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ»

НОРМАЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ ПРОНИЦАЕМОСТИ КАПИЛЛЯРОВ

ПАТОЛОГИЯ ПРОНИЦАЕМОСТИ

Основные патофизиологические

изменения

в органах и тканях: гипоксия и недостаточность

пластического обеспечения

Основные

морфологические изменения в органах и тканях (некроз, дистрофия, атрофия, склероз)

НАРУШЕНИЕ ФУНКЦИИ ОРГАНОВ И ТКАНЕЙ.

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ

Повышение I тип

Понижение II тип

Слайд 39Особенности микроциркуляции у детей

l. МИКРОЦИРКУЛЯЦИЯ У НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ:

Недостаточная капилляризация на

единицу плотности органа/ткани;

Преобладают капилляры магистрального типа;

Нередко отмечается атония стенок микрососудов,

повышенная их извилистость и деформация;Часто отмечаются явления адгезии и развитие сладж-синдрома

Слайд 40Особенности микроциркуляции у детей (продолжение)

ll. У детей до 3-х

лет отмечается тенденция к повышению посткапиллярного сопротивления, венозному застою. Следовательно

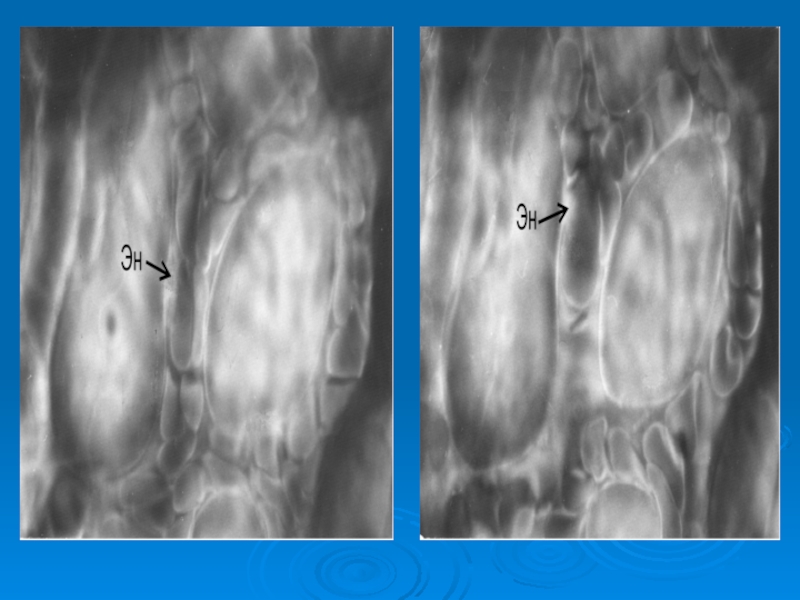

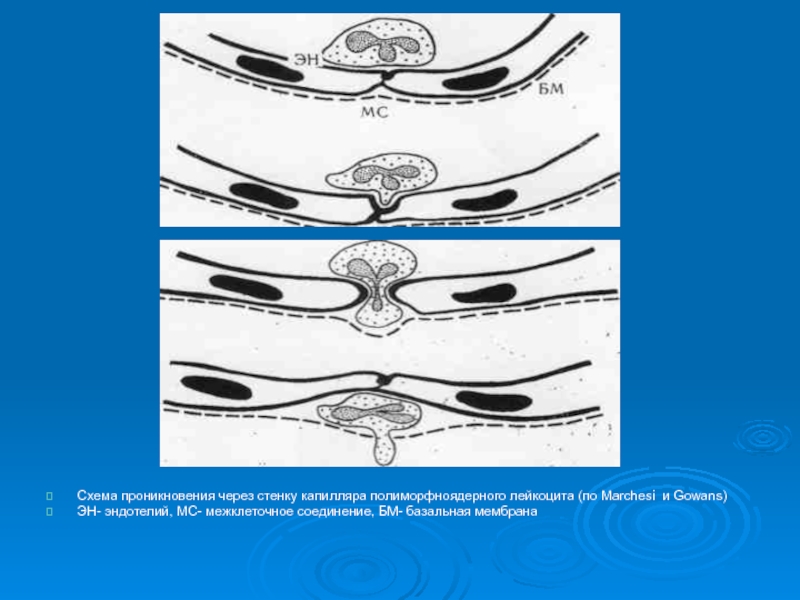

– снижены функциональные возможности микроциркуляции (ее адаптивные возможности) и связи с этим, ее большая, в сравнении со взрослыми, уязвимостьСлайд 46Схема проникновения через стенку капилляра полиморфноядерного лейкоцита (по Marchesi и

Gowans)

ЭН- эндотелий, МС- межклеточное соединение, БМ- базальная мембрана

Слайд 47Проникновение лимфоцита через стенку капилляра.

Л – лимфоцит; ЭН – эндотелиальная

клетка; БМ – базальная мембрана; МС – межклеточные соединения (по

Marchesi и Gowans, 1964)Слайд 48 Трехэтапная модель адгезии лейкоцитов к эндотелию (по Дж. Плейферу):

А- Соединение лейкоцитарного CD15 c E - селектином

приводит к замедлению и остановке нейтрофила, когда он “катится” по эндотелию; Б- Фиксированный лейкоцит активируется, взаимодействуя с молекулам эндотелия и с хемокинами, присутствующими на эндотелии; В- Активация лейкоцита приводит к экспрессии на его поверхности интегринов для связывания с ICAM-1, которые индуцируются при активации эндотелия.Слайд 50Нарушения регионарного (периферического, местного) кровообращения относят к типовым патологическим процессам

Их

вызывают различные этиологические факторы (диалектическое подчеркивание их типичности);

Они не зависят

от локализации и вида организма;Они характеризуются сходством механизмов развития патогенетическое единство);

Они отличаются сходством проявлений (симптоматическое единство)

Слайд 51

К регионарным расстройствам кровообращения относят следующие типовые патологические процессы: артериальная

гиперемия, венозная гиперемия, ишемия (местное малокровие), стаз, нарушения микроциркуляции

Слайд 52В состав функционального элемента, по А.М. Черноух, входят следующие структуры:

Кровеносные

капилляры (обменные сосуды);

Лимфатические сосуды;

Нервные волокна и окончания;

Элементы, образующие биологически активные

вещества;Специализированные (паренхиматозные) клетки;

Элементы соединительной ткани (околососудистое пространство, фибробласты и др. клетки);

Тучные клетки (выделяют гепарин, гистамин, серотонин и играют важную роль в регуляции кровотока в микрососудах).