Разделы презентаций

- Разное

- Английский язык

- Астрономия

- Алгебра

- Биология

- География

- Геометрия

- Детские презентации

- Информатика

- История

- Литература

- Математика

- Медицина

- Менеджмент

- Музыка

- МХК

- Немецкий язык

- ОБЖ

- Обществознание

- Окружающий мир

- Педагогика

- Русский язык

- Технология

- Физика

- Философия

- Химия

- Шаблоны, картинки для презентаций

- Экология

- Экономика

- Юриспруденция

Астрометрия от Гиппарха до HIPPARCOS

Содержание

- 1. Астрометрия от Гиппарха до HIPPARCOS

- 2. Историю астрометрии можно начать со времен

- 3. “Об обращении небесных сфер”Николай Коперник (1473-1543 гг)В

- 4. “Звезды - подобны Солнцу, вокруг которых также

- 5. Галилео Галилей (1564-1642) Ввел понятие инерциальной системы

- 6. Иоганн Кеплер (1571-1630)Звезды каталога Птолемея многократно перенаблюдались,

- 7. Закон всемирного тяготенияИсаак Ньютон (1643-1727)Оставался вопрос о

- 8. Разделим развитие астрономии вообще и астрометрии

- 9. Основными инструментами долгое время оставались применявшиеся еще в древности квадрант, астролябия и их модификации.

- 10. Армиллярная сфера Фердинандо

- 11. Астрономический телескоп в качестве визирного приспособления впервые

- 12. Во второй половине XVII века датский астроном

- 13. Дж. Брадлей в Гринвичской обсерватории провел в

- 14. Ф. Бессель в 20-е годы ХIХ в.

- 15. В.Я. Струве (1793-1864) - (сначала директор Дерптской

- 16. В России в 1839 году вошла в

- 17. Во второй половине ХIХ и начале ХХ

- 18. Первый Пулковский Каталог абсолютных прямых восхождений,

- 19. В 1840-80-е годы пулковские астрономы

- 20. В конце Х1Х - начале ХХ века

- 21. В конце Х1Х века возникло еще одно

- 22. Таким образом, астрометрия начала ХХ века -

- 23. С 1 января 1920 года из Пулково

- 24. А потом была Война 1941-1945 гг. Полностью

- 25. В мае 1954

- 26. Таким образом, на

- 27. К середине ХХ в. стало, однако,

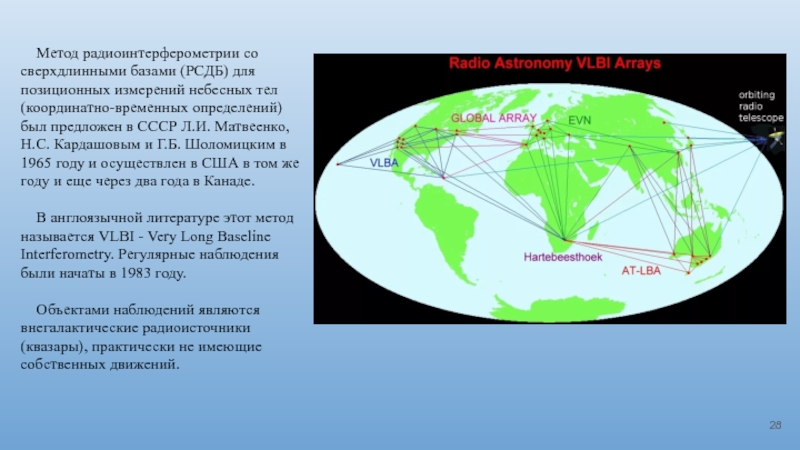

- 28. Метод радиоинтерферометрии со сверхдлинными базами (РСДБ) для

- 29. Постепенно работы по созданию радиоинтерферометрических систем

- 30. Новая cистема координат Pеализация

- 31. Парадокс Парадоксальность ситуации состоит в

- 32. В оптическом диапазоне новый уровень точности был

- 33. Спасибо за внимание!

- 34. Слайд 34

- 35. Слайд 35

- 36. Слайд 36

- 37. Проект предполагал выполнение трех задач:

- 38. В процессе обработки возникли трудности, т.к. HIPPARCOS

- 39. Опорная система координат в двух диапазонах

- 40. По решению ХХIV Генеральной Ассамблеи МАС в

- 41. Следующий каталог оптической династии - это будет

- 42. А что будет “Завтра”?

- 43. Скачать презентанцию

Слайды и текст этой презентации

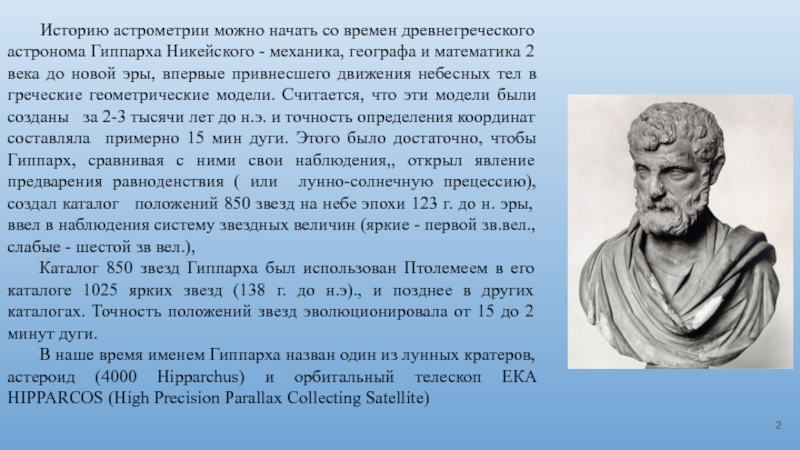

Слайд 2 Историю астрометрии можно начать со времен древнегреческого астронома Гиппарха

Никейского - механика, географа и математика 2 века до новой

эры, впервые привнесшего движения небесных тел в греческие геометрические модели. Считается, что эти модели были созданы за 2-3 тысячи лет до н.э. и точность определения координат составляла примерно 15 мин дуги. Этого было достаточно, чтобы Гиппарх, сравнивая с ними свои наблюдения,, открыл явление предварения равноденствия ( или лунно-солнечную прецессию), создал каталог положений 850 звезд на небе эпохи 123 г. до н. эры, ввел в наблюдения систему звездных величин (яркие - первой зв.вел., слабые - шестой зв вел.),Каталог 850 звезд Гиппарха был использован Птолемеем в его каталоге 1025 ярких звезд (138 г. до н.э)., и позднее в других каталогах. Точность положений звезд эволюционировала от 15 до 2 минут дуги.

В наше время именем Гиппарха назван один из лунных кратеров, астероид (4000 Hipparchus) и орбитальный телескоп ЕКА HIPPARCOS (High Precision Parallax Collecting Satellite)

Слайд 3“Об обращении небесных сфер”

Николай Коперник (1473-1543 гг)

В центре мира находится

Солнце, а вокруг него вращается Земля и другие планеты.

Слайд 4“Звезды - подобны Солнцу, вокруг которых также обращаются планеты”

Джордано Бруно

(1548-1600 гг.)

Развивая учение Коперника, говорил о множественности миров. Был осужден

церковью и сожжен на костре.Слайд 5

Галилео Галилей (1564-1642)

Ввел понятие инерциальной системы координат, т.е. системы

неподвижных звезд. Система удобна для сопоставления наблюдений положений небесных тел

в разные эпохи наблюдений, т.е. для изучений движений во Вселенной. Изготовил зрительную трубу и направил её на небо. Открыл горы на Луне, фазы Венеры, 4 спутника Юпитера, пятна на Солнце.Слайд 6Иоганн Кеплер (1571-1630)

Звезды каталога Птолемея многократно перенаблюдались, переиздавались в течение

нескольких веков и уже в Средние века достигли точности плюс

минус 2 минуты.Такова была и точность известных каталогов Улугбека (1437 г.), Тихо Браге (1601 г.), Яна Гевелия (1661 и 1701 гг.).

На основании этих наблюдений И. Кеплер

вывел законы движения планет. Сформулировал три закона “об обращении небесных сфер”.

Слайд 7Закон всемирного тяготения

Исаак Ньютон (1643-1727)

Оставался вопрос о силах, вызывающих движение

планет.

При допущении, что планеты находятся под воздействием притяжения Солнца, Ньютон

получил для их орбит кеплеровские эллипсы. Слайд 8 Разделим развитие астрономии вообще и астрометрии в частности, на

дотелескопическую и телескопическую эпохи. Основные достижения дотелескопической астрономии - это

открытие Иоганном Кеплером трех законов движения планет, которые, в свою очередь, были использованы Ньютоном для обоснования закона Всемирного тяготения.В эпоху великих географических открытий в ХV - ХVII вв. возникла потребность в методах практической астрономии - задача нахождения корабля в открытом море и картографирования огромных территорий поверхности Земли, проблема измерения времени и определения географических долгот.

Слайд 9Основными инструментами долгое время оставались применявшиеся еще в древности квадрант,

астролябия и их модификации.

Слайд 11Астрономический телескоп в качестве визирного приспособления впервые применил в 60-х

годах XVII в. Жан Пикар на Парижской обсерватории.

Жан Пикар (1620

- 1682) Созданный совместно с А. Озу нитяной микрометр с подвижными нитями Жан Пикар установил на инструментах Парижской обсерватории и использовал для измерения угловых диаметров Солнца, Луны и планет, а также угловых расстояний между близкими звездами. Высказал мысль, что Земля не имеет точной формы шара.

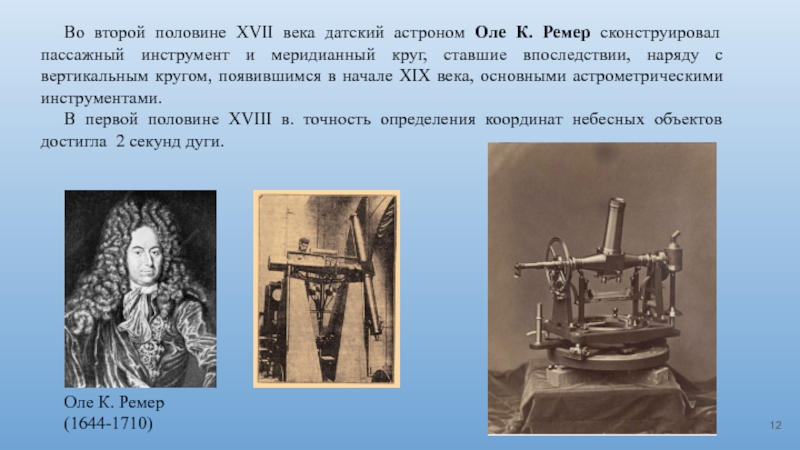

Слайд 12Во второй половине XVII века датский астроном Оле К. Ремер

сконструировал пассажный инструмент и меридианный круг, ставшие впоследствии, наряду с

вертикальным кругом, появившимся в начале ХIХ века, основными астрометрическими инструментами.В первой половине XVIII в. точность определения координат небесных объектов достигла 2 секунд дуги.

Оле К. Ремер

(1644-1710)

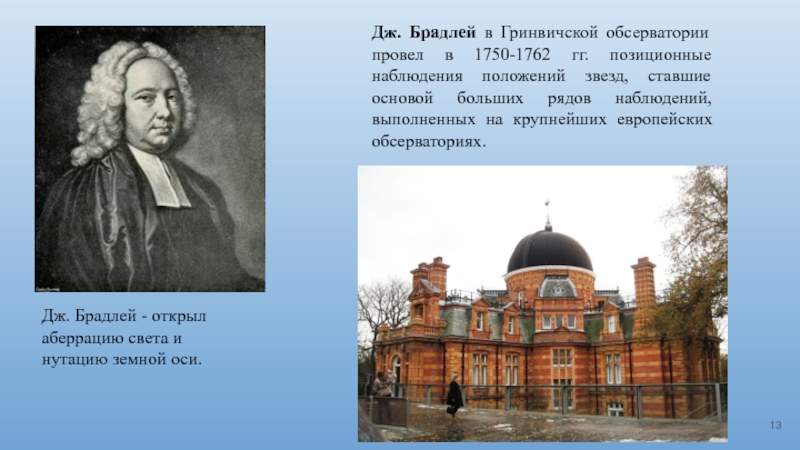

Слайд 13Дж. Брадлей в Гринвичской обсерватории провел в 1750-1762 гг. позиционные

наблюдения положений звезд, ставшие основой больших рядов наблюдений, выполненных на

крупнейших европейских обсерваториях.Дж. Брадлей - открыл аберрацию света и нутацию земной оси.

Слайд 14Ф. Бессель в 20-е годы ХIХ в. поставил задачу всестороннего

изучения инструментов и условий наблюдения с целью выявления, исследования и

учета систематических ошибок наблюдений. Этим Ф. Бессель определил дальнейшее развитие астрометрии, открыв и дав физическую интерпретацию основных редукций меридианной астрометрии, включая аберрацию и нутацию и создав, таким образом, теорию абсолютных меридианных наблюдений.Ф. Бессель

Слайд 15В.Я. Струве (1793-1864) - (сначала директор Дерптской Астрономической обсерватории) -

возглавил работы по измерению дуги меридиана длиной 25*20, по широте

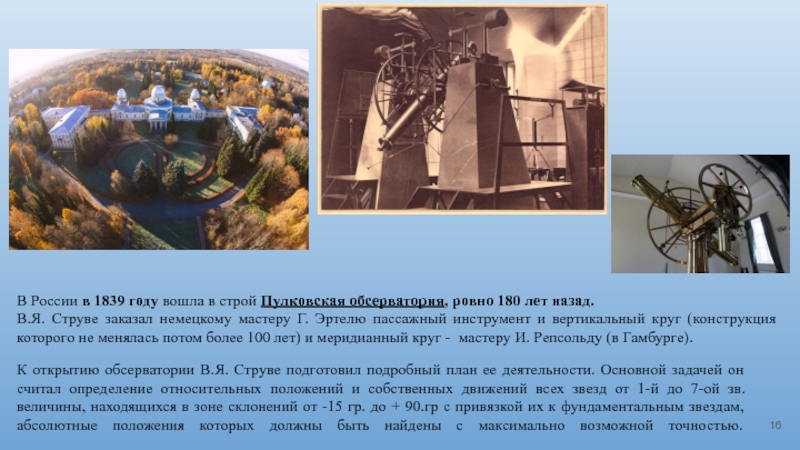

(дуга Струве-Теннера). Эта работа вошла в историю практической астрономии, т.к. была развита теория и практика методов астрометрии и астрометрических инструментов (появился “Универсал”).Слайд 16В России в 1839 году вошла в строй Пулковская обсерватория,

ровно 180 лет назад.

В.Я. Струве заказал немецкому мастеру Г. Эртелю

пассажный инструмент и вертикальный круг (конструкция которого не менялась потом более 100 лет) и меридианный круг - мастеру И. Репсольду (в Гамбурге). К открытию обсерватории В.Я. Струве подготовил подробный план ее деятельности. Основной задачей он считал определение относительных положений и собственных движений всех звезд от 1-й до 7-ой зв. величины, находящихся в зоне склонений от -15 гр. до + 90.гр с привязкой их к фундаментальным звездам, абсолютные положения которых должны быть найдены с максимально возможной точностью.

Слайд 17Во второй половине ХIХ и начале ХХ вв. была осознана

необходимость проведения астрономами всего мира скоординированных наблюдений в разных областях

астрономии.Германское Астрономическое общество организовало первое предприятие по созданию зонных каталогов AGK (Astronomischer Gesellschaft Katalog). Для этого требовалось сначала создать опорный каталог, в системе которого проводились бы все наблюдения. Каталог был создан в 1879 году и получил название FK. Это был первый каталог, положивший начало серии фундаментальных каталогов FK вплоть до каталога FK5.

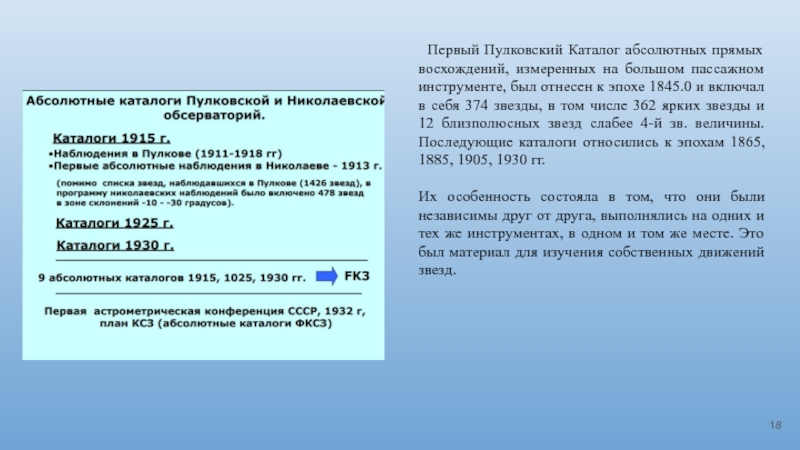

Слайд 18 Первый Пулковский Каталог абсолютных прямых восхождений, измеренных на большом

пассажном инструменте, был отнесен к эпохе 1845.0 и включал в

себя 374 звезды, в том числе 362 ярких звезды и 12 близполюсных звезд слабее 4-й зв. величины. Последующие каталоги относились к эпохам 1865, 1885, 1905, 1930 гг.Их особенность состояла в том, что они были независимы друг от друга, выполнялись на одних и тех же инструментах, в одном и том же месте. Это был материал для изучения собственных движений звезд.

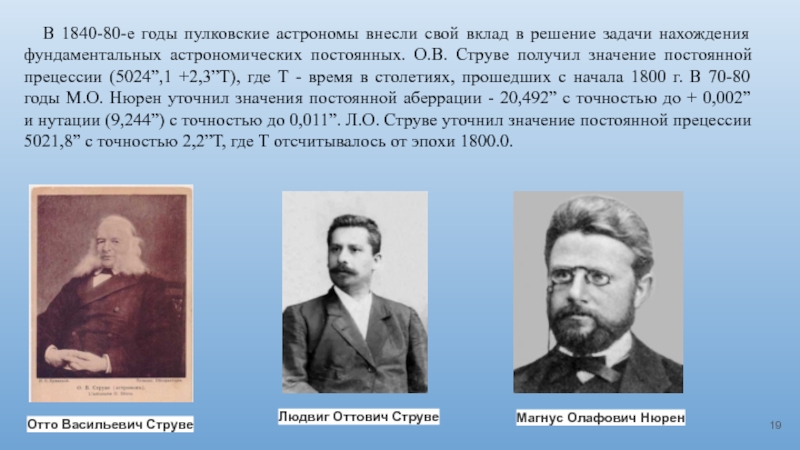

Слайд 19 В 1840-80-е годы пулковские астрономы внесли свой вклад

в решение задачи нахождения фундаментальных астрономических постоянных. О.В. Струве получил

значение постоянной прецессии (5024”,1 +2,3”Т), где Т - время в столетиях, прошедших с начала 1800 г. В 70-80 годы М.О. Нюрен уточнил значения постоянной аберрации - 20,492” с точностью до + 0,002” и нутации (9,244”) с точностью до 0,011”. Л.О. Струве уточнил значение постоянной прецессии 5021,8” с точностью 2,2”Т, где Т отсчитывалось от эпохи 1800.0.Людвиг Оттович Струве

Отто Васильевич Струве

Магнус Олафович Нюрен

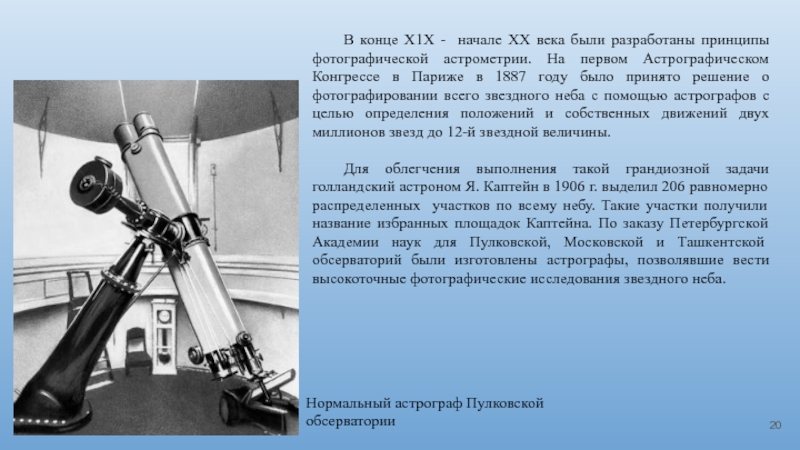

Слайд 20В конце Х1Х - начале ХХ века были разработаны принципы

фотографической астрометрии. На первом Астрографическом Конгрессе в Париже в 1887

году было принято решение о фотографировании всего звездного неба с помощью астрографов с целью определения положений и собственных движений двух миллионов звезд до 12-й звездной величины.Для облегчения выполнения такой грандиозной задачи голландский астроном Я. Каптейн в 1906 г. выделил 206 равномерно распределенных участков по всему небу. Такие участки получили название избранных площадок Каптейна. По заказу Петербургской Академии наук для Пулковской, Московской и Ташкентской обсерваторий были изготовлены астрографы, позволявшие вести высокоточные фотографические исследования звездного неба.

Нормальный астрограф Пулковской обсерватории

Слайд 21В конце Х1Х века возникло еще одно направление астрометрии. -

изучение изменяемости географических широт. С.К.Костинским был разработан способ определения координат

земных полюсов по данным об изменениях широт обсерваторий. Официально Международная Служба Широты (МСШ) была сформирована в 1898 году на конгрессе в Берлине. Были утверждены пункты, лежащие на одной широте (39 08) для непрерывного изучения изменений широт методом Талькотта с использованием однотипных инструментов. На территории России была организована станция в 1899 году вблизи города Чарджуя, который оказался на заданной широте.Дополнительно по программе МСШ стали работать обсерватории в Пулково, Москве, Казани, Ташкенте - не входившие в официальную сеть МСШ.

С.К. Костинский

Слайд 22Таким образом, астрометрия начала ХХ века - это преимущественно астрометрия,

использующая идеи Брадлея, открывшего аберрацию света и нутацию земной оси,

и Бесселя , - показавшего необходимость исследования инструментальных ошибок. Последующее развитие этих идей связано с Пулковской школой (фактически русско- немецкой), созданной В.Я.Струве, который добился наивысшей точности абсолютных наблюдений. Чуть позже эти же идеи получили развитие в работах берлинской школы Ауверса, а затем в каталогах Немецкого астрономического общества.К началу ХХ века был разработан план развития астрометрии на ближайшие десятилетия. Он содержал 3 основополагающие части:

построение инерциальной системы координат, точнее - близкой к инерциальной, т.е.неподвижной в пространстве и передвигающейся прямолинейно и равномерно без вращений и ускорений ;

определение поправок нуль-пунктов созданной системы координат на основе наблюдений больших планет и определения поправок к постоянной прецессии;

создание системы астрономических постоянных.

Слайд 23С 1 января 1920 года из Пулково начали передавать по

радио сигналы точного времени, а в 1924 г вышло Постановление

Совнаркома о создании Межведомственного Комитета Службы времени. Еще через 4 года начали публиковать сводные моменты времени. В 1931 году Службы времени были созданы в Москве в ГАИШ, ЦНИИГАиК, на обсерваториях в Ташкенте, чуть позже - в Николаеве. В Казани (АОЭ) А.И.Нефедьевой были составлены таблицы астрономической рефракции, в основу которых была положена принятая в СССР “стандартная” атмосфера. Активно работали обсерватории в Ташкенте, Иркутске, Благовещенске, Николаеве, Одессе, Киеве, Полтаве и др.В 1932 году в Пулково прошла Первая Всесоюзная астрометрическая конференция. К работе подключились обсерватории в Иркутске, Казани. Был создан ВНИИФТРИ.

Астрономическая Обсерватория

имени В. П. Энгельгардта

Слайд 24А потом была Война 1941-1945 гг. Полностью разрушена Пулковская обсерватория,

и лишь в 1954 году состоялось открытие возрожденной обсерватории.

Примерно

в то же время А.Я. Орлов создал Главную астрономическую обсерваторию АН Украины вблизи Киева (в Голосеевском лесу).Слайд 25

В мае 1954 года, т.е., через

22 года, состоялась 2-я Всесоюзная

Астрометрическая конференция. Предметом обсуждения стало

создание Каталога Слабых Звезд (КСЗ), программа фотографирования 10 избранных

малых планет (ИТА), определение собственных движений слабых звезд в 157

площадках северного неба с целью привязки системы КСЗ к далеким галактикам.

Потребовалось южное небо: с 1963 года пулковские астрономы 11 лет работали

в Чили.

Составлено 11 каталогов: SRS-южные опорные звезды, BS-яркие звезды,

DS - двойные звезды в зонах от -25 гр. до -90 гр.

Слайд 26 Таким образом, на протяжении почти 100

лет астрометрия была нацелена на

решение важной задачи - создания

инерциальной системы координат. Итогом колоссального труда нескольких поколений астрономов стала целая династия

каталогов FK ( или FC) : FC, NFK, FK3, FK4, FK5, полученных из наблюдений на

меридианных кругах и пассажных инструментах. Достигнутый уровень точности -

100-200 млсек дуги.

В составлении каталогов участвовали крупнейшие

обсерватории мира: Парижская, Гринвичская, Пулковская, Военно-морская

обсерватория США и др. Наиболее точная система строилась на сравнительно

небольшом числе звезд.

В последнем фундаментальном каталоге FK5 Basic

содержалось всего 1535 звезд, а затем первичная система распространялась

на большее число звезд: например, каталог PPM воспроизводил систему FK5 c

помощью 370 тысяч звезд.

Слайд 27 К середине ХХ в. стало, однако, ясно, что наземные

астрометрические наблюдения

достигли своего предела точности: 0,2 секунды дуги стали

пределом в первую очередь из-за влияния атмосферы, размывающей изображения звезд.,

Монополистом в решении фундаментальных задач оптическая астрометрия

оставалась лишь до середины ХХ века. Первый “удар” по этой монополии был нанесен

в 60-х годах, когда была введена шкала атомного времени. Формируемая

астрометристами шкала Всемирного времени потеряла свое значение “эталонного”

времени и стала использоваться только для изучения неравномерности вращения

Земли. А следующим ударом по монополии оптической астрометрии было появление РСДБ.

Слайд 28Метод радиоинтерферометрии со сверхдлинными базами (РСДБ) для позиционных измерений небесных

тел (координатно-временных определений) был предложен в СССР Л.И. Матвеенко, Н.С.

Кардашовым и Г.Б. Шоломицким в 1965 году и осуществлен в США в том же году и еще через два года в Канаде.В англоязычной литературе этот метод называется VLBI - Very Long Baseline Interferometry. Регулярные наблюдения были начаты в 1983 году.

Объектами наблюдений являются внегалактические радиоисточники (квазары), практически не имеющие собственных движений.

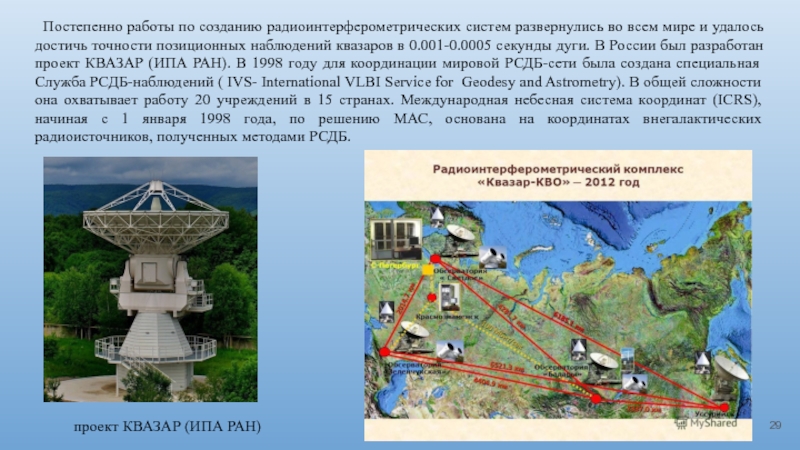

Слайд 29 Постепенно работы по созданию радиоинтерферометрических систем развернулись во всем

мире и удалось достичь точности позиционных наблюдений квазаров в 0.001-0.0005

секунды дуги. В России был разработан проект КВАЗАР (ИПА РАН). В 1998 году для координации мировой РСДБ-сети была создана специальная Служба РСДБ-наблюдений ( IVS- International VLBI Service for Geodesy and Astrometry). В общей сложности она охватывает работу 20 учреждений в 15 странах. Международная небесная система координат (ICRS), начиная с 1 января 1998 года, по решению МАС, основана на координатах внегалактических радиоисточников, полученных методами РСДБ.проект КВАЗАР (ИПА РАН)

Слайд 30 Новая cистема координат

Pеализация системы координат,

построенная на внегалактических радиоисточниках,получила название ICRF ( International Celestial Reference

Frame). Она сменила прежнюю концепцию системы отсчета,которая использовалась при построении каталога FK5 и его предшественников.Есть два преимущества новой системы отсчета:

реперные источники ICRF практически не имеют собственных движений

новая система не зависит от прецессионно-нутационного движения Земли. т.е.практически инерциальна.

Слайд 31Парадокс

Парадоксальность ситуации состоит в том, что метод

РСДБ позволяет изучать квазары и планету Земля , но закрывает

возможность исследования звезд. т.к. за исключением небольшого числа радиозвезд, обычные звезды не могут наблюдаться в радиодиапазоне.Низкую точность классических наземных наблюдений и недоступность радиоинтерферометрической системы отсчета в оптическом диапазоне можно преодолеть только методами космической астрометрии, т.е. наблюдать в космосе в оптическом диапазоне.

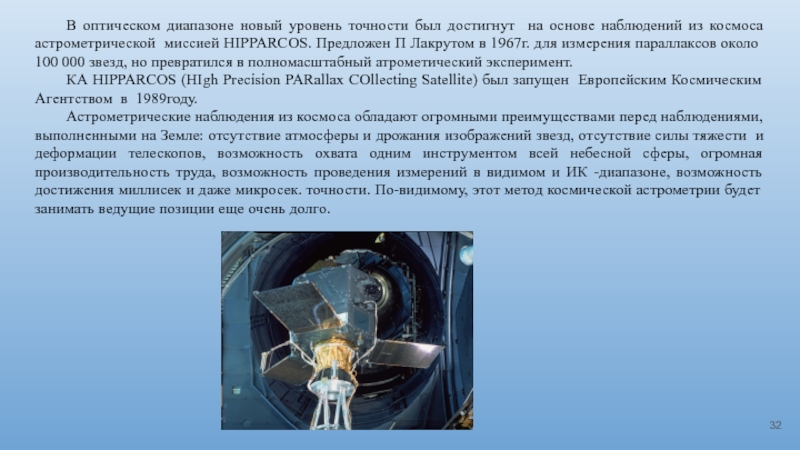

Слайд 32В оптическом диапазоне новый уровень точности был достигнут на основе

наблюдений из космоса астрометрической миссией HIPPARCOS. Предложен П Лакрутом в

1967г. для измерения параллаксов около 100 000 звезд, но превратился в полномасштабный атрометический эксперимент.КА HIPPARCOS (HIgh Precision PARallax COllecting Satellite) был запущен Европейским Космическим Агентством в 1989году.

Астрометрические наблюдения из космоса обладают огромными преимуществами перед наблюдениями, выполненными на Земле: отсутствие атмосферы и дрожания изображений звезд, отсутствие силы тяжести и деформации телескопов, возможность охвата одним инструментом всей небесной сферы, огромная производительность труда, возможность проведения измерений в видимом и ИК -диапазоне, возможность достижения миллисек и даже микросек. точности. По-видимому, этот метод космической астрометрии будет занимать ведущие позиции еще очень долго.

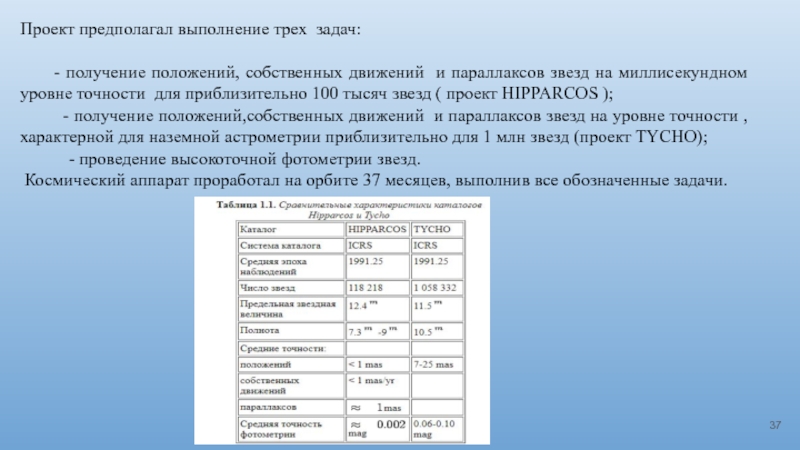

Слайд 37Проект предполагал выполнение трех задач:

- получение

положений, собственных движений и параллаксов звезд на миллисекундном уровне точности

для приблизительно 100 тысяч звезд ( проект HIPPARCOS );- получение положений,собственных движений и параллаксов звезд на уровне точности , характерной для наземной астрометрии приблизительно для 1 млн звезд (проект TYCHO);

- проведение высокоточной фотометрии звезд.

Космический аппарат проработал на орбите 37 месяцев, выполнив все обозначенные задачи.

Слайд 38В процессе обработки возникли трудности, т.к. HIPPARCOS измерял с большой

точностью только угловые расстояния между звездами. Поэтому привязка результатов наблюдений

к системе ICRF была выполнена с большой точностью с помощью довольно сложной системы отсчета, построенной на квазарах.В результате на свет появились два новых каталога: HIPPARCOS, содержащий измеренные с ошибкой порядка 1мсд координаты, собственные движения и параллаксы для 118218 звезд.

Второй каталог получил название TYCHO. В нем приводятся несколько менее точные данные для 1 058 332 звезд

Конечно, количество собранной информации о звездах в дотелескопическую эпоху было ничтожно мало по сравнению с тем, что дали наблюдения HIPPARCOS. Наибольший вклад в создание инерциальной (невращающейся) координатно-временной системы внесли астрометрические методы: меридианный, фотографический и развитый в середине ХХ века радиоинтерферометрический метод(РСДБ) со сверхдлинными базами. Каждый из этих методов составил целую эпоху в истории астрометрии.

Слайд 39Опорная система координат в двух диапазонах

В

настоящее время опорная система координат реализована в двух диапазонах: радиодиапазоне

и оптическом. Международная система ICRF в радиодиапазоне определяется принятыми положениями 608 внегалактических р/источников ( в большинстве квазаров), наблюдавшихся в течение 1979-1995гг.Точность системы поддерживается на уровне 0.2мс дуги, начало отсчета совпадает с барицентром Солнечной системы.Преемственность с фундаментальной системой координат ( каталога FK5) обеспечивается совпадением направления осей систем ICRF и FK5 на эпоху равноденствия J2000.0 (Эпоха FK5 ) и заданными стандартными моделями прецессии и нутации МАС и довольно сложно зафиксированным нуль-пунктом .

Слайд 40По решению ХХIV Генеральной Ассамблеи МАС в 2000 году была

введена во всеобщее употребление первая реализация ICRS в оптическом диапазоне

- каталог HCRF ( HIPPARCOS Celestial Reference Frame ). Он сменил прежнюю систему отсчета, которая задавалась каталогом FK5.При переходе от системы FK5 в систему каталога HIPPARCOS были проведены исследования систематических разностей , как это было и при переходе от FK4 к FR5 и вообще всегда.

После опубликования каталогов ГИППАРКОС (около 118000 звезд и ТИХО (около 106 тысяч) хлынул поток работ, выполненных в самых различных областях астрономии. Анализ показал, что среди около 1500 статей, где использовались данные Гиппаркоса (1996 - 2000гг), астрометрических работ только около 300. Остальные - по кинематике звезд, двойным и кратным звездам, звездным скоплениям, переменным звездам, шкалам расстояний в астрономии. звездной эволюции, химсоставу звезд и др.. Были измерены параллаксы около 100000 звезд.

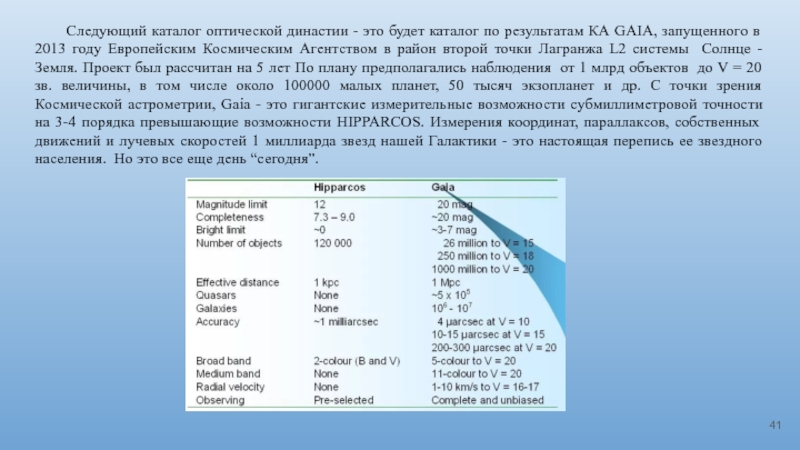

Слайд 41Следующий каталог оптической династии - это будет каталог по результатам

КА GAIA, запущенного в 2013 году Европейским Космическим Агентством в

район второй точки Лагранжа L2 системы Солнце - Земля. Проект был рассчитан на 5 лет По плану предполагались наблюдения от 1 млрд объектов до V = 20 зв. величины, в том числе около 100000 малых планет, 50 тысяч экзопланет и др. С точки зрения Космической астрометрии, Gaia - это гигантские измерительные возможности субмиллиметровой точности на 3-4 порядка превышающие возможности HIPPARCOS. Измерения координат, параллаксов, собственных движений и лучевых скоростей 1 миллиарда звезд нашей Галактики - это настоящая перепись ее звездного населения. Но это все еще день “сегодня”.Слайд 42 А что будет “Завтра”?

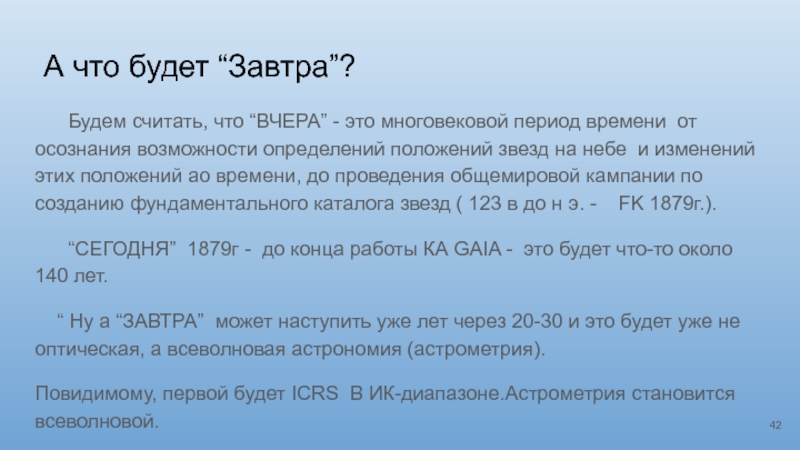

Будем считать,

что “ВЧЕРА” - это многовековой период времени от осознания возможности

определений положений звезд на небе и изменений этих положений ао времени, до проведения общемировой кампании по созданию фундаментального каталога звезд ( 123 в до н э. - FK 1879г.).“СЕГОДНЯ” 1879г - до конца работы КА GAIA - это будет что-то около 140 лет.

“ Ну а “ЗАВТРА” может наступить уже лет через 20-30 и это будет уже не оптическая, а всеволновая астрономия (астрометрия).

Повидимому, первой будет ICRS В ИК-диапазоне.Астрометрия становится всеволновой.