Разделы презентаций

- Разное

- Английский язык

- Астрономия

- Алгебра

- Биология

- География

- Геометрия

- Детские презентации

- Информатика

- История

- Литература

- Математика

- Медицина

- Менеджмент

- Музыка

- МХК

- Немецкий язык

- ОБЖ

- Обществознание

- Окружающий мир

- Педагогика

- Русский язык

- Технология

- Физика

- Философия

- Химия

- Шаблоны, картинки для презентаций

- Экология

- Экономика

- Юриспруденция

Электроэнцефалография (от греческого enkephalos — мозг и grapho — пишу)—раздел

Содержание

- 1. Электроэнцефалография (от греческого enkephalos — мозг и grapho — пишу)—раздел

- 2. Достоинства клинической электроэнцефалографии Объективность; возможность непосредственной регистрации

- 3. ПоказанияЭпилепсия. установить участки мозга, участвующие в запуске

- 4. Черепно-мозговые травмы (оценка степени тяжести и эффективности

- 5. Сущность методаЭЭГ применяется для исследования функциональной активности

- 6. Методика снятия ЭЭГ Электроэнцефалограмма (ЭЭГ)—кривая, получаемая

- 7. Для проведения ЭЭГ на голове фиксируются электроды,

- 8. Слайд 8

- 9. Слайд 9

- 10. Виды ЭЭГ-обследования: рутинная ЭЭГзапись дневного сна или

- 11. Помехи и артефакты при применении

- 12. Ритмы ЭЭГАльфа-ритм (α-ритм) — ритм ЭЭГ в полосе частот от

- 13. Бета-ритм (β-ритм) — ритм ЭЭГ в диапазоне от 14 до

- 14. Гамма-ритм (γ-ритм) — колебания потенциалов электроэнцефалограммы в диапазоне от 30 Гц

- 15. Дельта-ритм (δ-ритм) или дельта-волны . Состоит из высокоамплитудных (сотни микровольт) волн

- 16. Тета-ритм (θ-ритм) Частота 4—8 Гц, электрический потенциал 10 —

- 17. Каппа-ритм (κ-ритм, Кеннеди-ритм) — ритм ЭЭГ в полосе частот 8-12

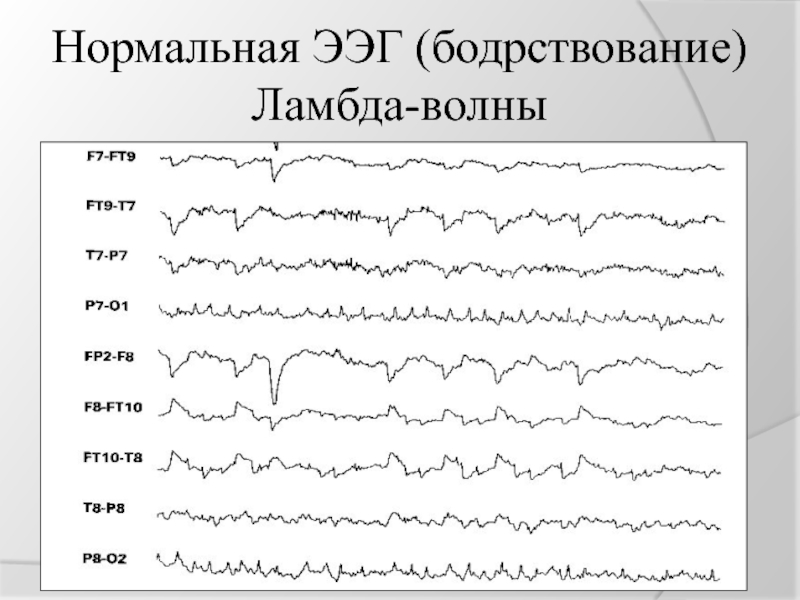

- 18. Лямбда-волны, лямбда-ритм — остроконечные волны с частотой 4-5 герц,

- 19. Мю-ритм (μ-ритм, роландический ритм, сенсомоторный ритм, аркоидный (arceau)

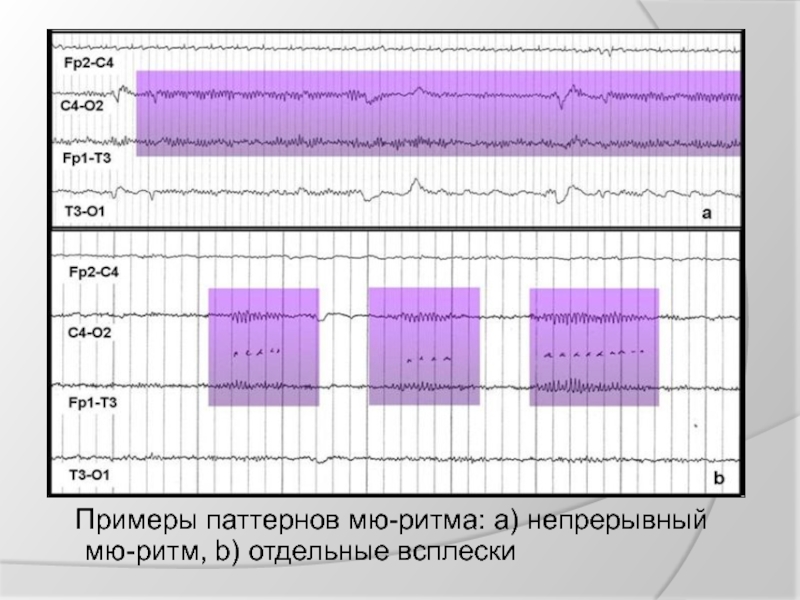

- 20. Примеры паттернов мю-ритма: а) непрерывный мю-ритм, b) отдельные всплески

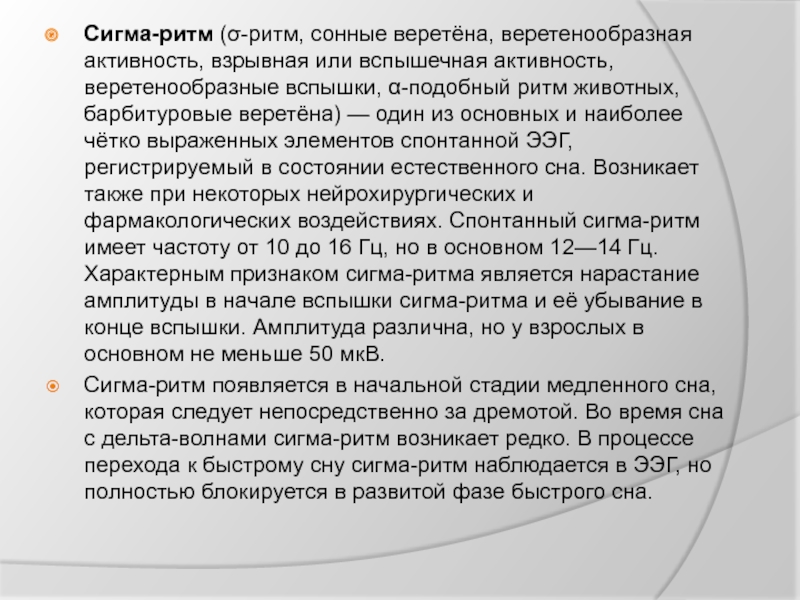

- 21. Сигма-ритм (σ-ритм, сонные веретёна, веретенообразная активность, взрывная или

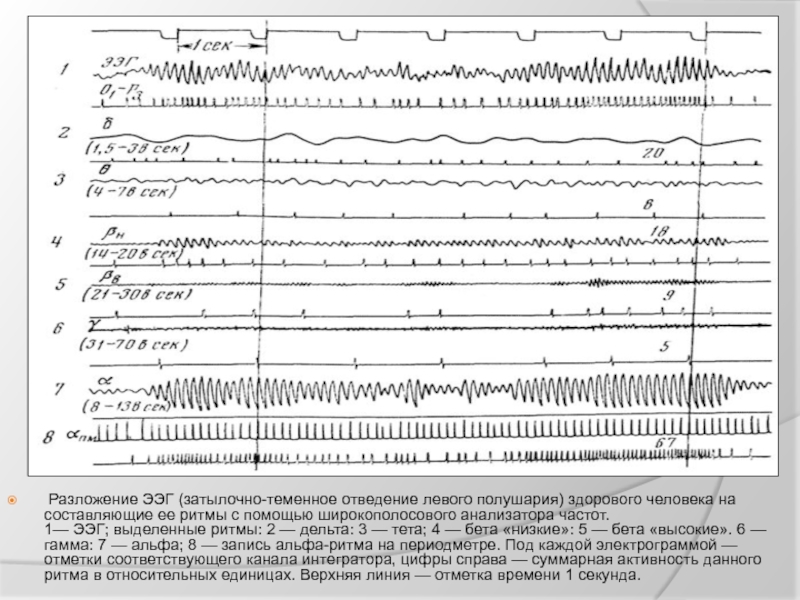

- 22. Разложение ЭЭГ (затылочно-теменное отведение левого полушария) здорового

- 23. Слайд 23

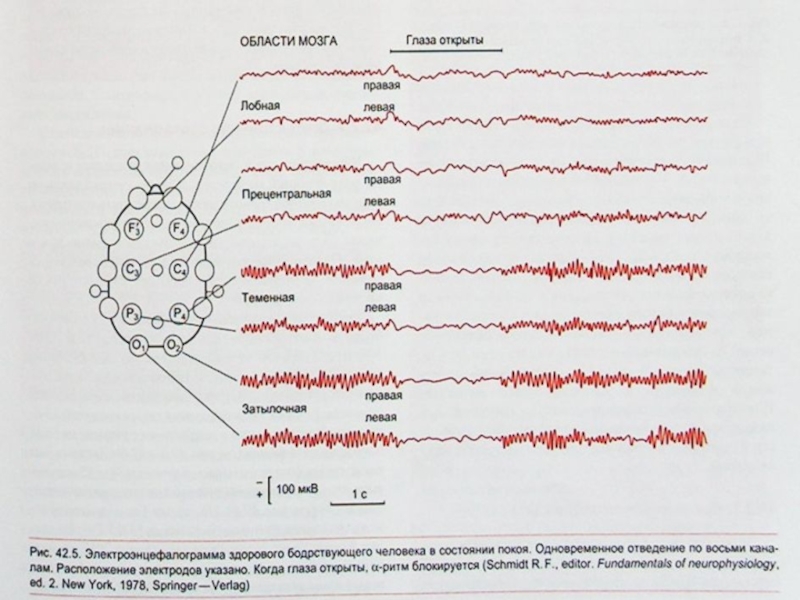

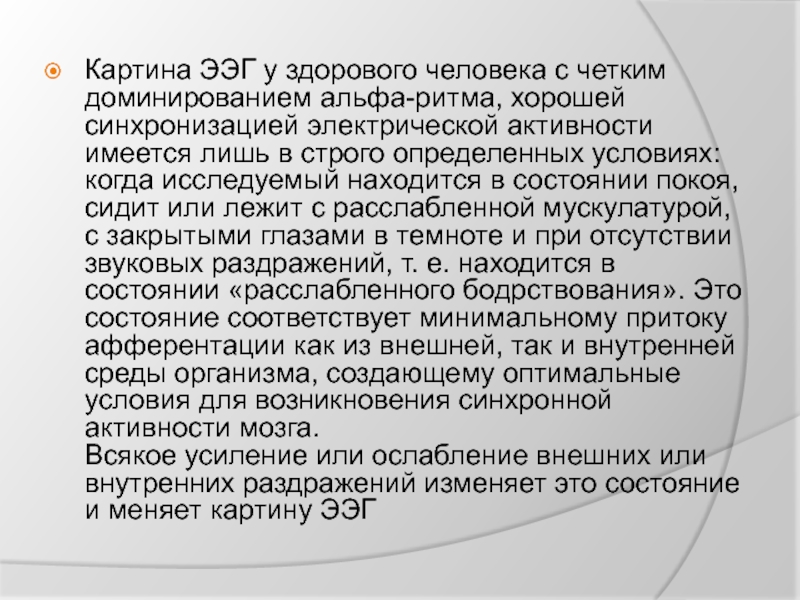

- 24. Картина ЭЭГ у здорового человека с четким

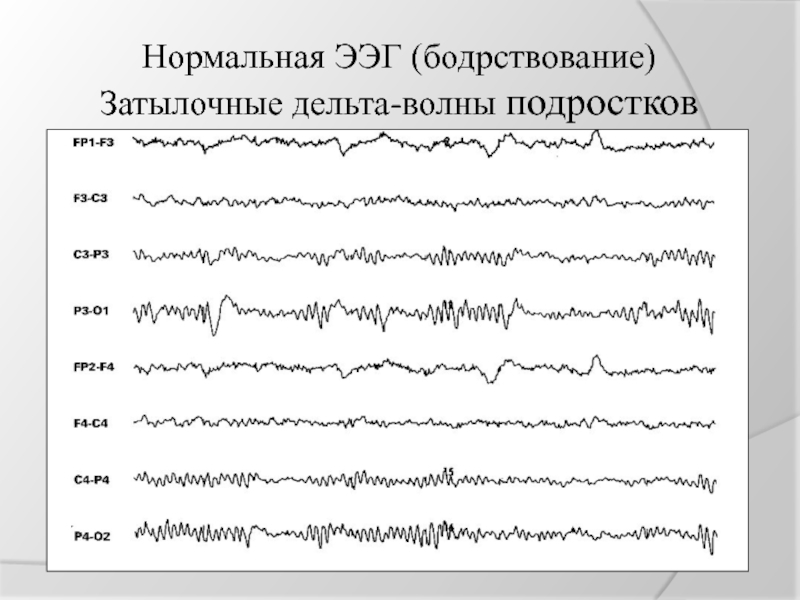

- 25. Нормальная ЭЭГ (бодрствование) Затылочные дельта-волны подростков

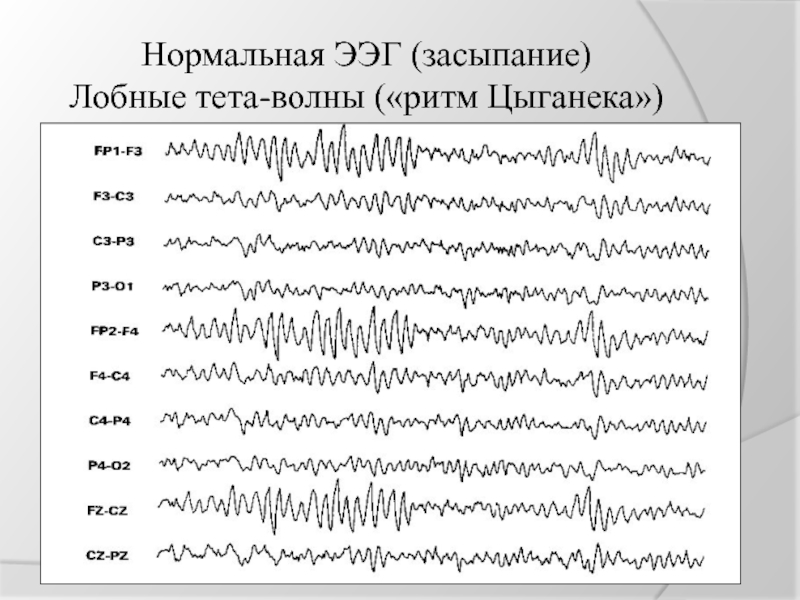

- 26. Нормальная ЭЭГ (засыпание) Лобные тета-волны («ритм Цыганека»)

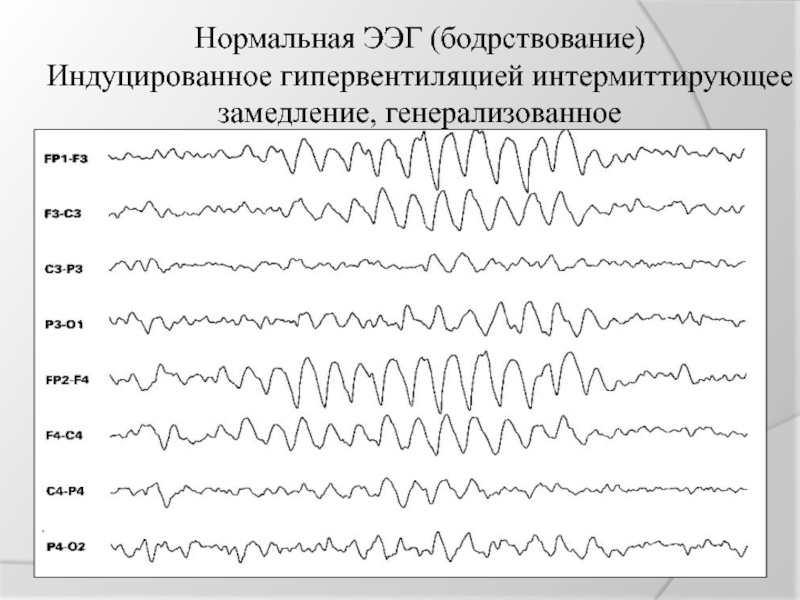

- 27. Нормальная ЭЭГ (бодрствование) Индуцированное гипервентиляцией интермиттирующее замедление, генерализованное

- 28. Нормальная ЭЭГ (бодрствование) Ламбда-волны

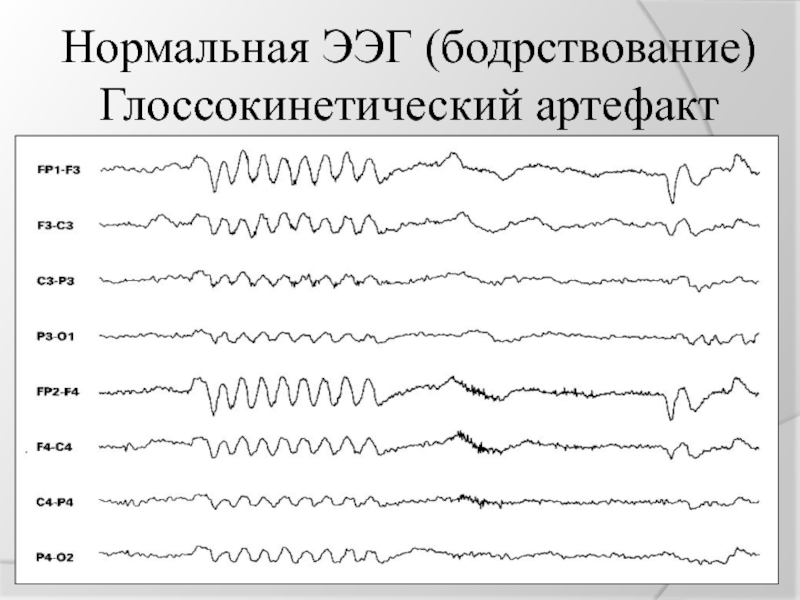

- 29. Нормальная ЭЭГ (бодрствование) Глоссокинетический артефакт

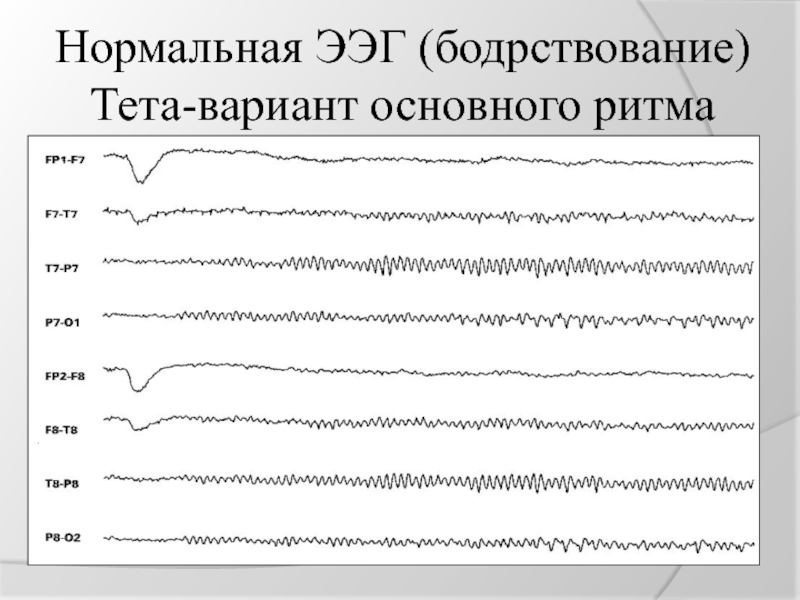

- 30. Нормальная ЭЭГ (бодрствование) Тета-вариант основного ритма

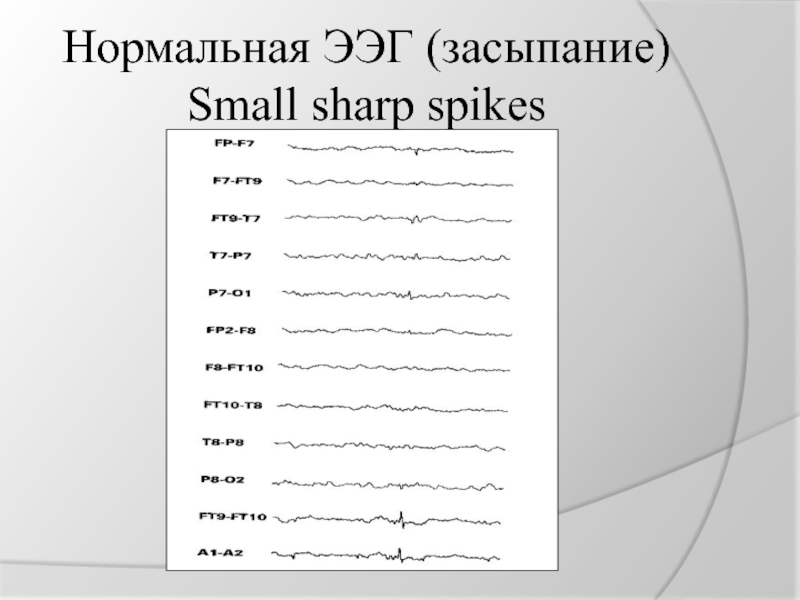

- 31. Нормальная ЭЭГ (засыпание) Small sharp spikes

- 32. Нормальная ЭЭГ (засыпание) 6 Гц позитивные спайки

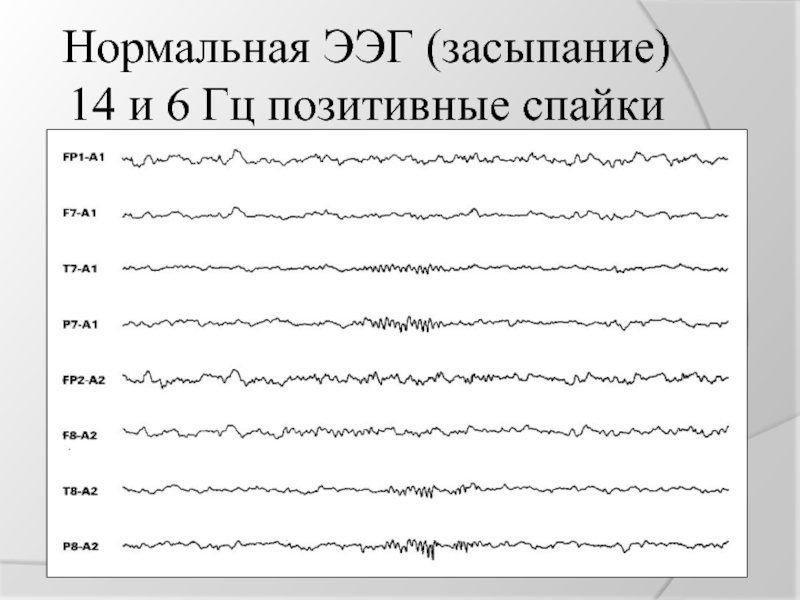

- 33. Нормальная ЭЭГ (засыпание) 14 и 6 Гц позитивные спайки

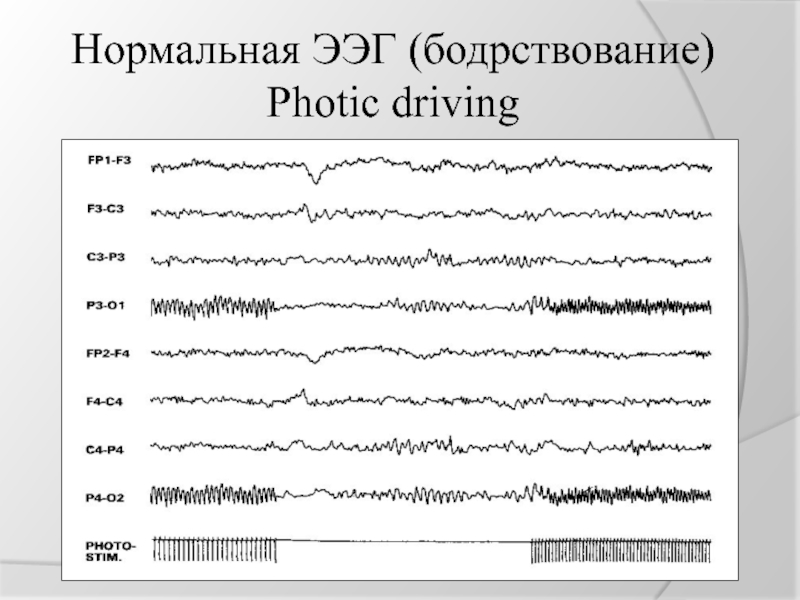

- 34. Нормальная ЭЭГ (бодрствование) Photic driving

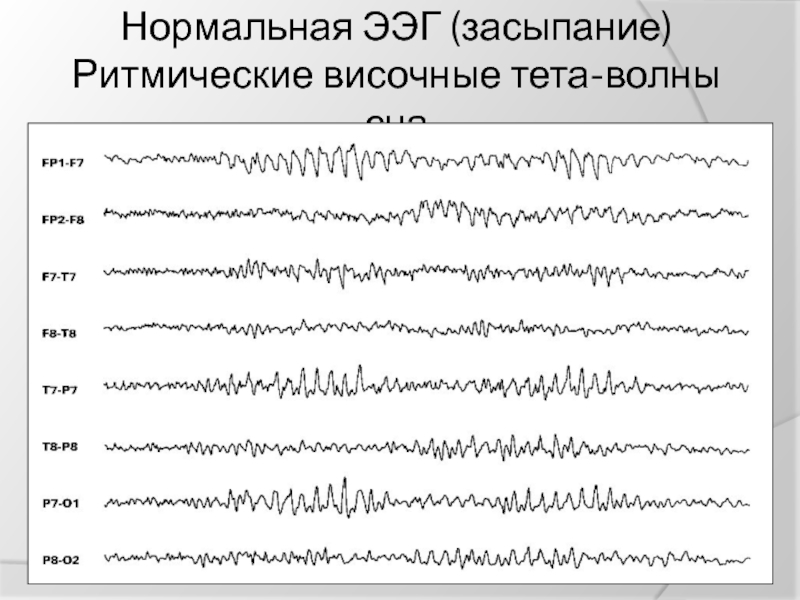

- 35. Нормальная ЭЭГ (засыпание) Ритмические височные тета-волны сна

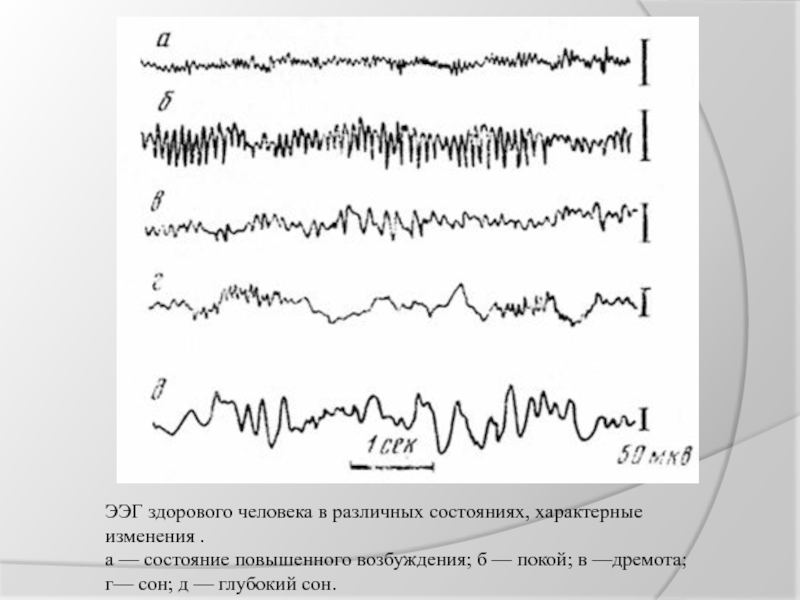

- 36. ЭЭГ здорового человека в различных состояниях, характерные

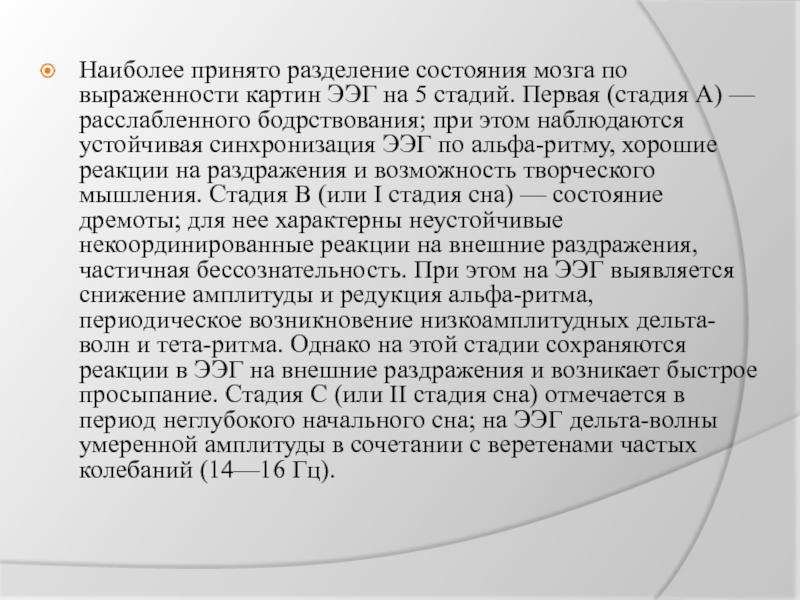

- 37. Наиболее принято разделение состояния мозга по выраженности

- 38. В период стадии D (III стадия сна)

- 39. К — комплекс на стадии D имеет

- 40. Также существует стадия «быстрого сна», или парадоксального

- 41. При глубоком сне. а также в состоянии

- 42. ЭЭГ при состоянии бодрствования (А), дремоты (Б)

- 43. Сон в отличие от патологических состояний —

- 44. Слайд 44

- 45. Реакции па раздражения в ЭЭГ можно разделить

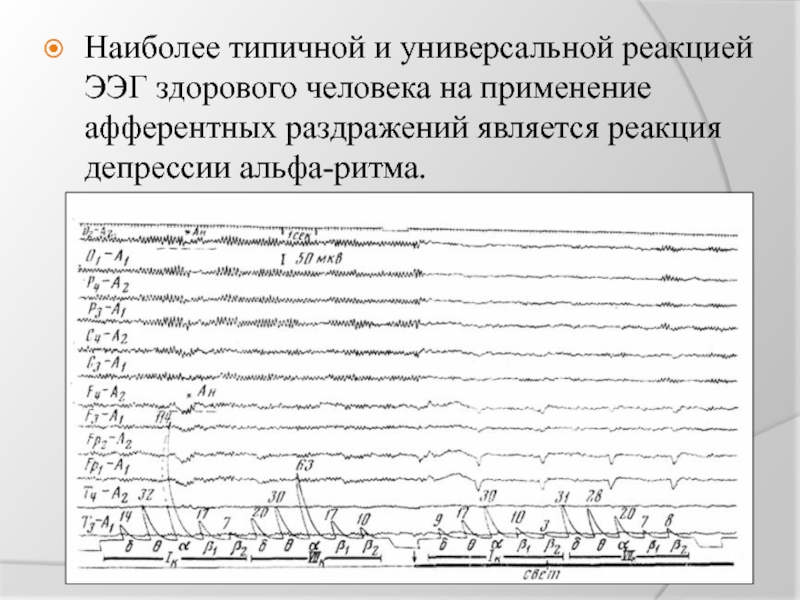

- 46. Наиболее типичной и универсальной реакцией ЭЭГ здорового человека на применение афферентных раздражений является реакция депрессии альфа-ритма.

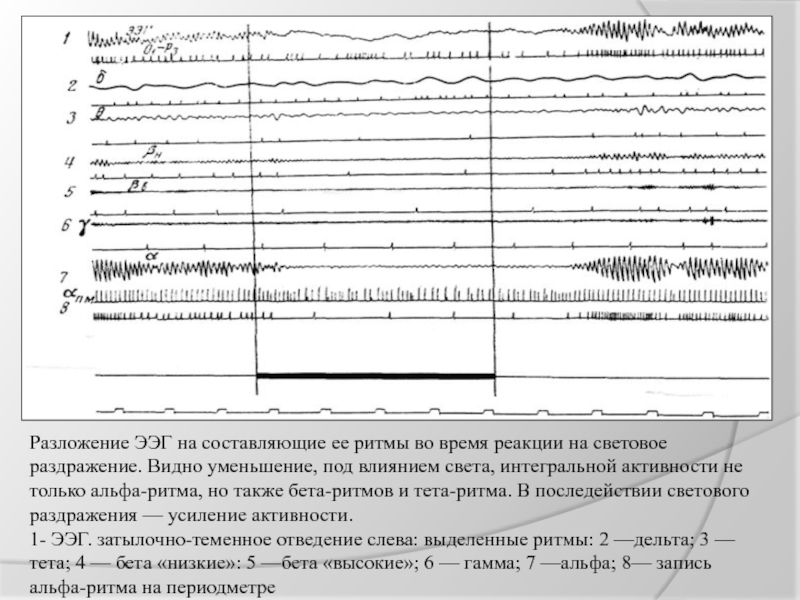

- 47. Разложение ЭЭГ на составляющие ее ритмы во

- 48. ВЫЗВАННЫЕ ПОТЕНЦИАЛЫПри одиночных раздражениях достаточной силы в

- 49. Вызванные потенциалы в ЭЭГ человека подразделяются на

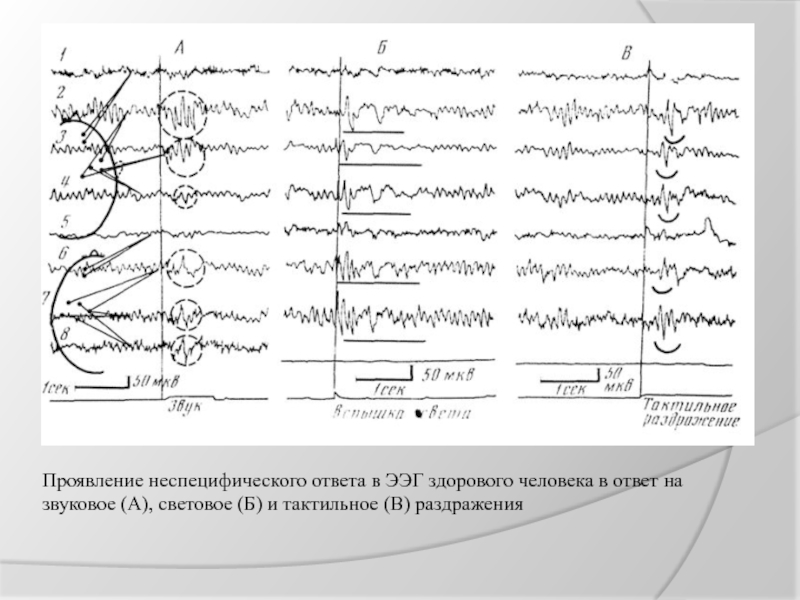

- 50. Проявление неспецифического ответа в ЭЭГ здорового человека

- 51. Эпилептичекие проявления на ЭЭГ (Gloor, 1977)Эпилептические спайки

- 52. Эпилептиформная активностьКратковременное вне связи с эпилептическими припадками

- 53. ЭПИЛЕПТИЧЕСКИЕ ПАТТЕРНЫ острая волна - паттерн продолжительностью

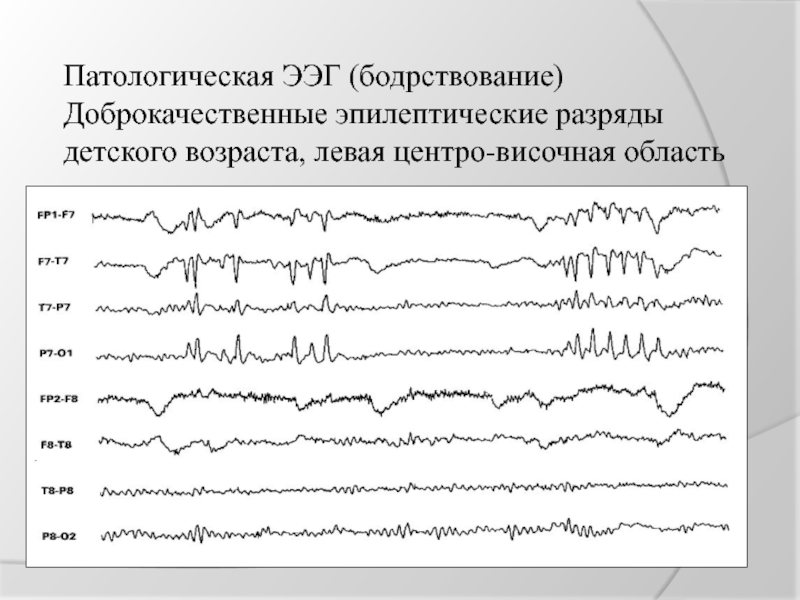

- 54. Патологическая ЭЭГ (бодрствование) Доброкачественные эпилептические разряды детского возраста, левая центро-височная область

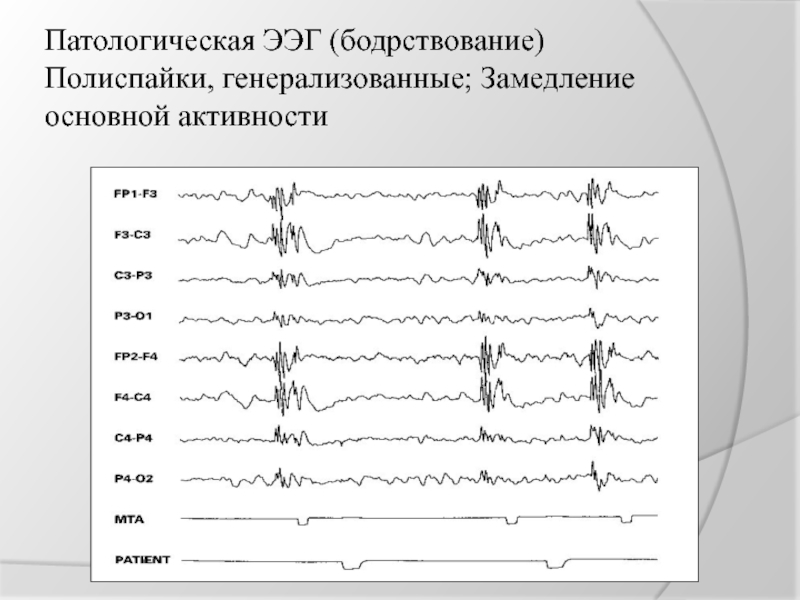

- 55. Патологическая ЭЭГ (засыпание) Спайки, мультирегиональные, правое и левое полушария

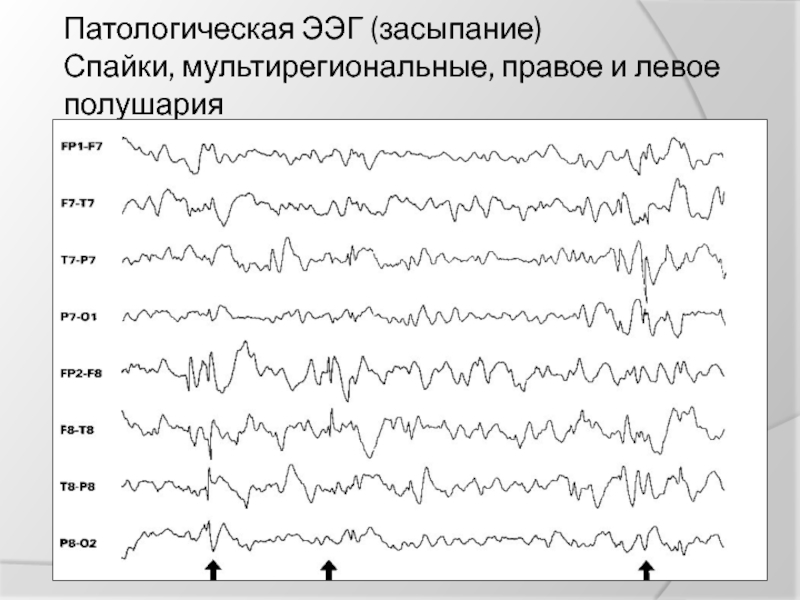

- 56. Патологическая ЭЭГ (бодрствование) Спайки, генерализованные Замедление основной активности

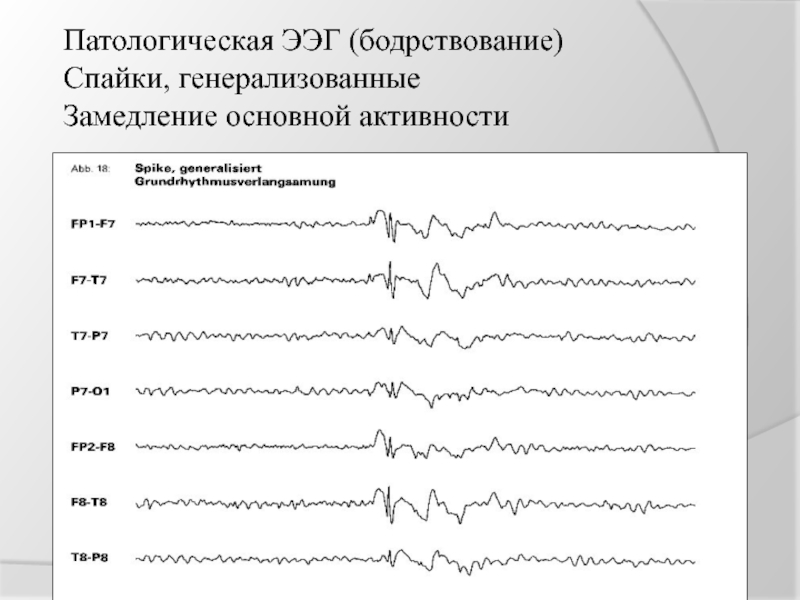

- 57. Патологическая ЭЭГ III (бодрствование) Комплексы «спайк-волна», генерализованные

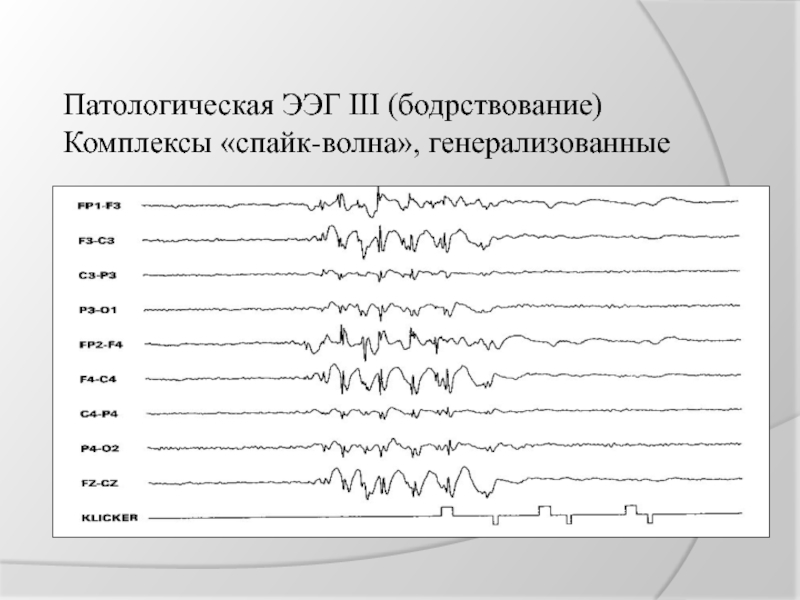

- 58. ЭПИЛЕПТИЧЕСКИЕ ПАТТЕРНЫ медленные комплексы «спайк-волна» - вспышки

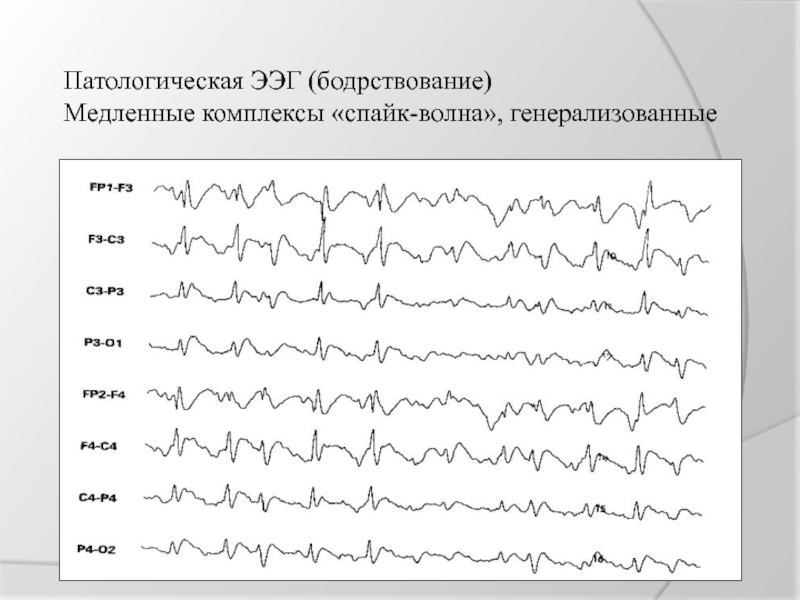

- 59. Патологическая ЭЭГ (бодрствование) Медленные комплексы «спайк-волна», генерализованные

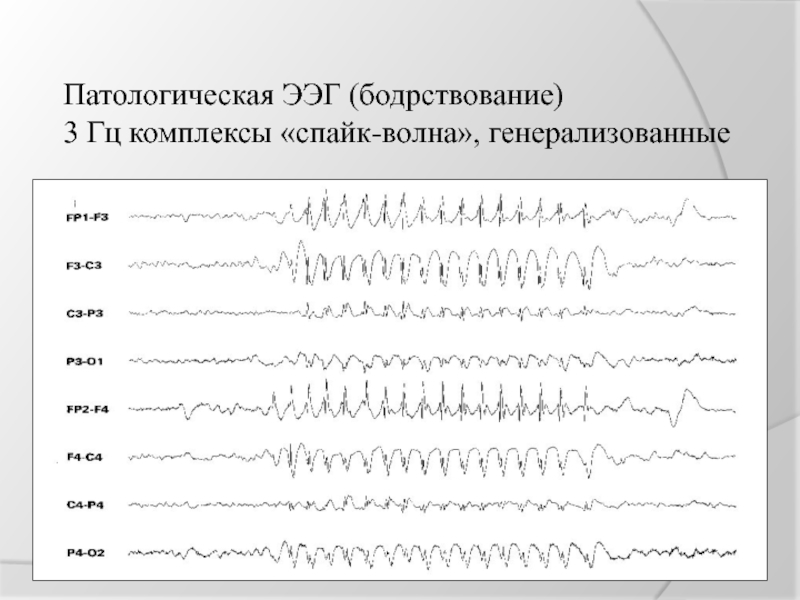

- 60. Патологическая ЭЭГ (бодрствование) 3 Гц комплексы «спайк-волна», генерализованные

- 61. Патологическая ЭЭГ (бодрствование) Полиспайки, генерализованные; Замедление основной активности

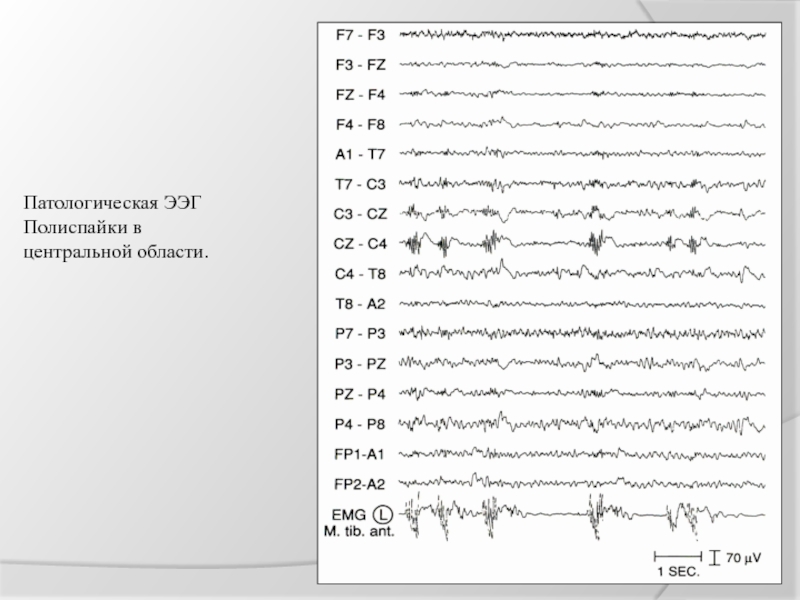

- 62. Патологическая ЭЭГПолиспайки в центральной области.

- 63. ЭПИЛЕПТИЧЕСКИЕ ПАТТЕРНЫ гипсаритмия - паттерн, характеризующийся генерализованной

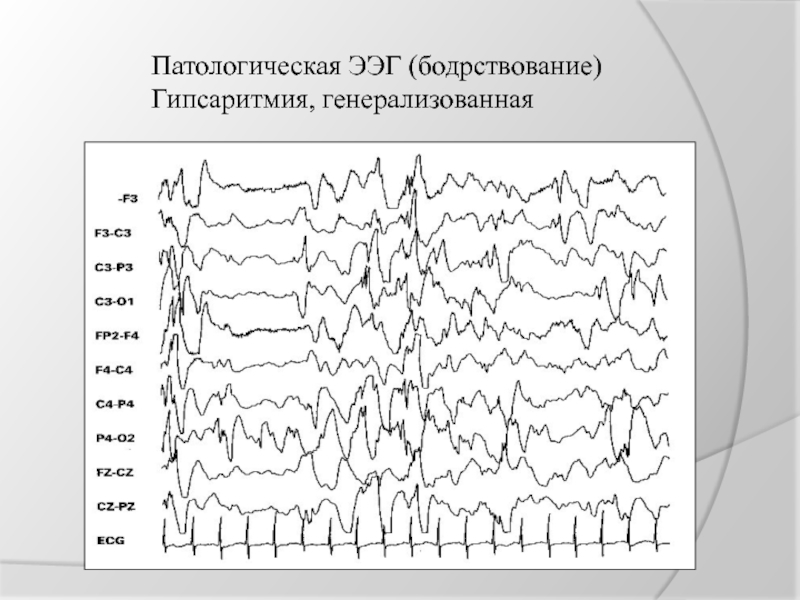

- 64. Патологическая ЭЭГ (бодрствование) Гипсаритмия, генерализованная

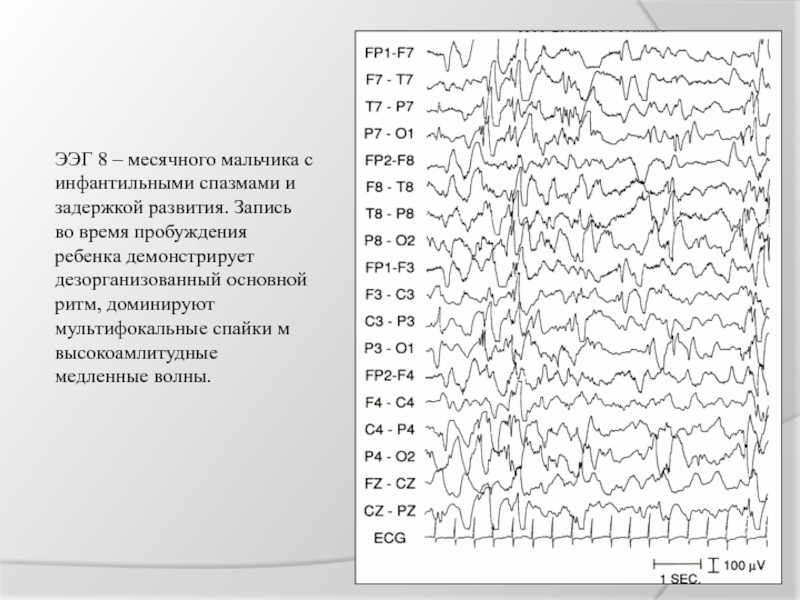

- 65. ЭЭГ 8 – месячного мальчика с инфантильными

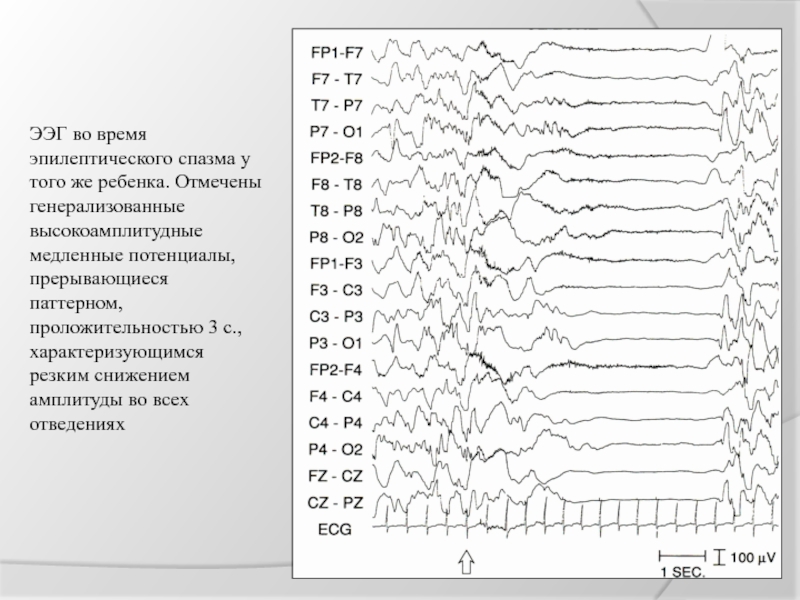

- 66. ЭЭГ во времяэпилептического спазма у того же

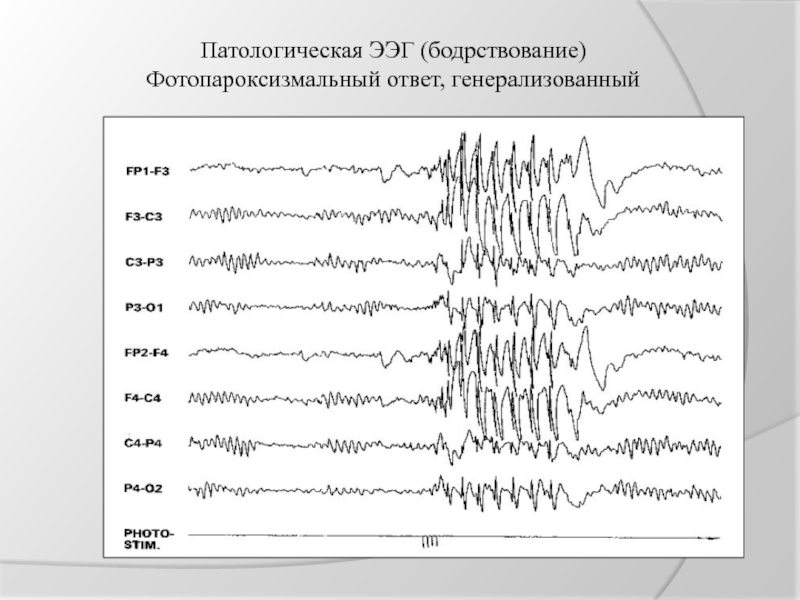

- 67. Патологическая ЭЭГ (бодрствование) Фотопароксизмальный ответ, генерализованный

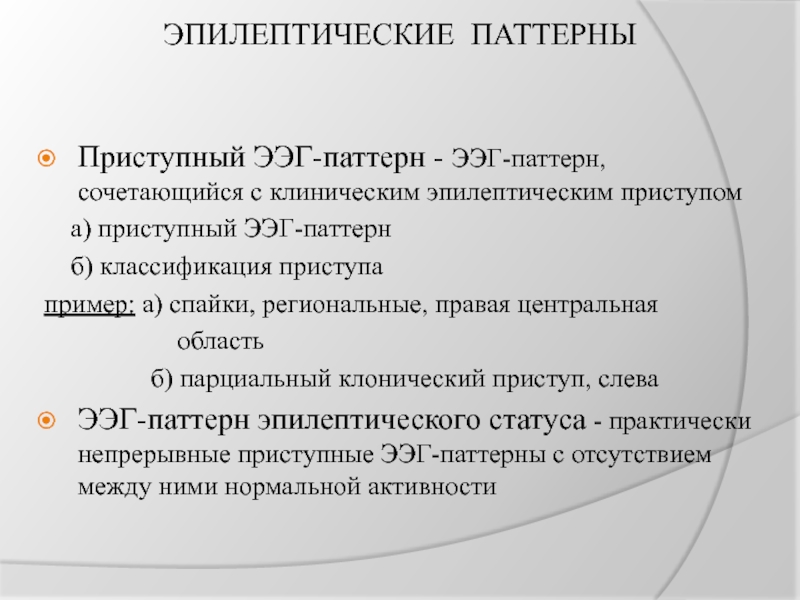

- 68. ЭПИЛЕПТИЧЕСКИЕ ПАТТЕРНЫ Приступный ЭЭГ-паттерн - ЭЭГ-паттерн, сочетающийся

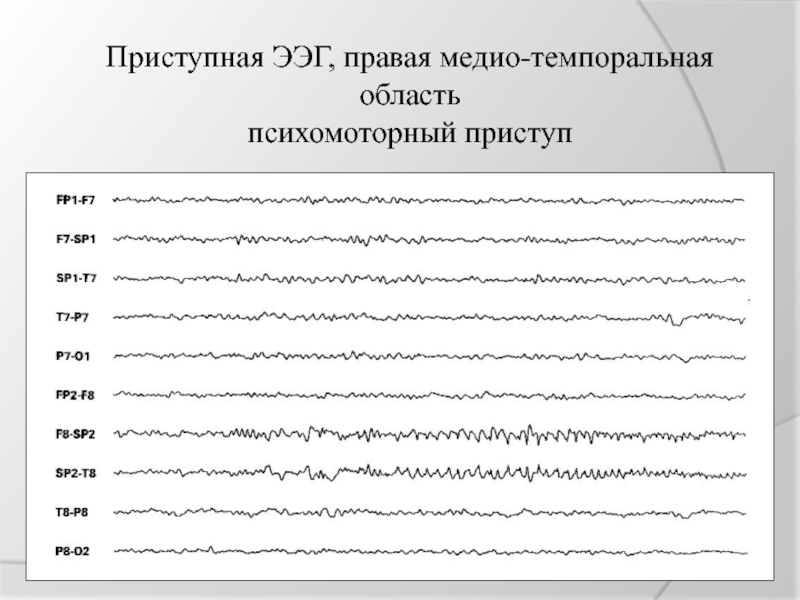

- 69. Приступная ЭЭГ, правая медио-темпоральная область психомоторный приступ

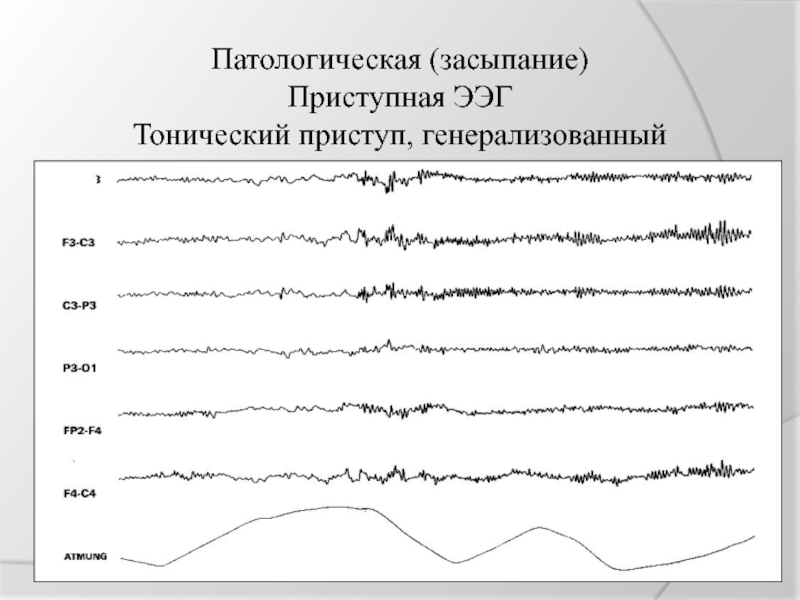

- 70. Патологическая (засыпание) Приступная ЭЭГ Тонический приступ, генерализованный

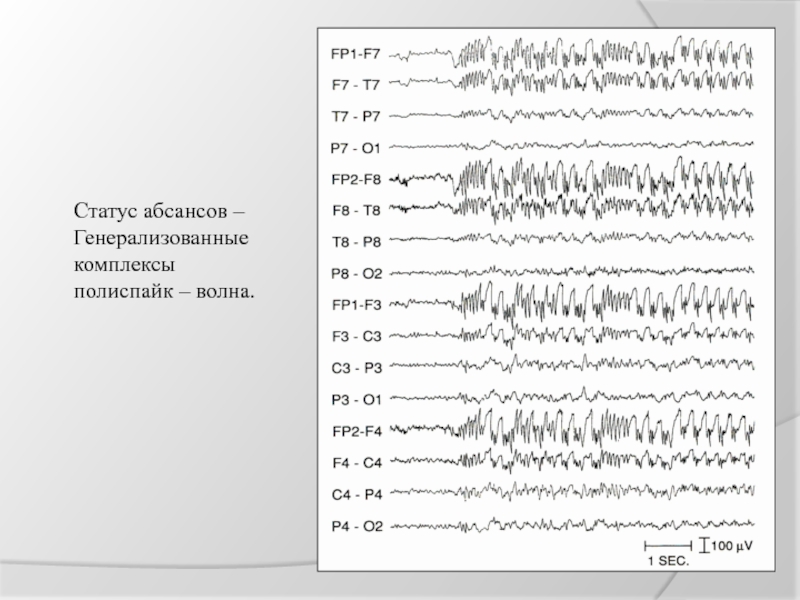

- 71. Статус абсансов – Генерализованныекомплексыполиспайк – волна.

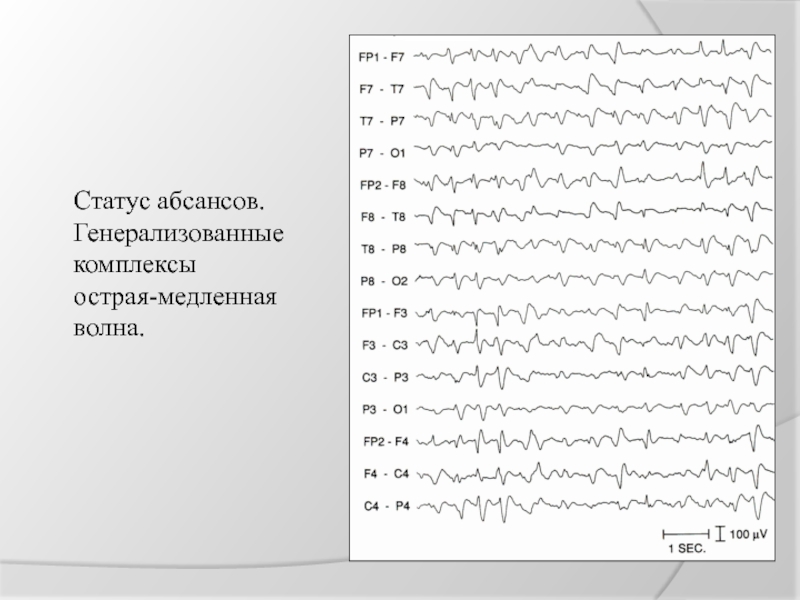

- 72. Статус абсансов. Генерализованные комплексы острая-медленная волна.

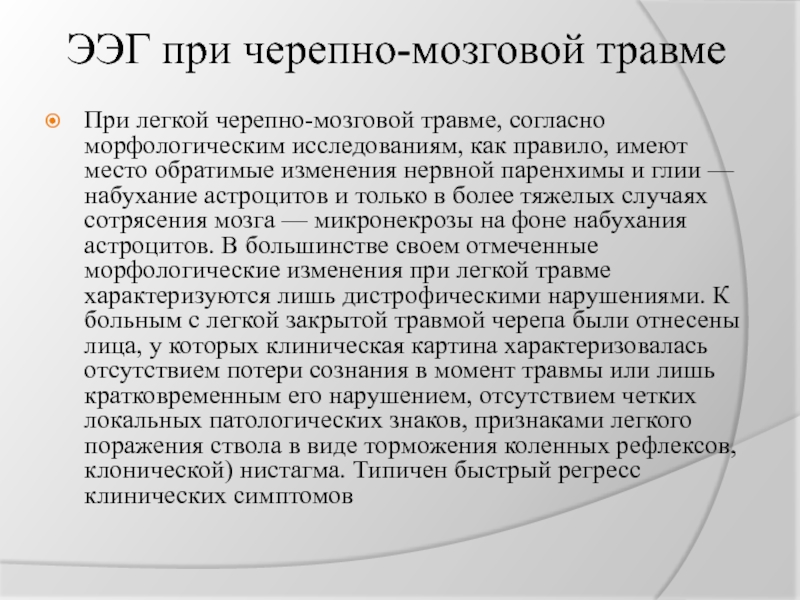

- 73. ЭЭГ при черепно-мозговой травме При легкой черепно-мозговой

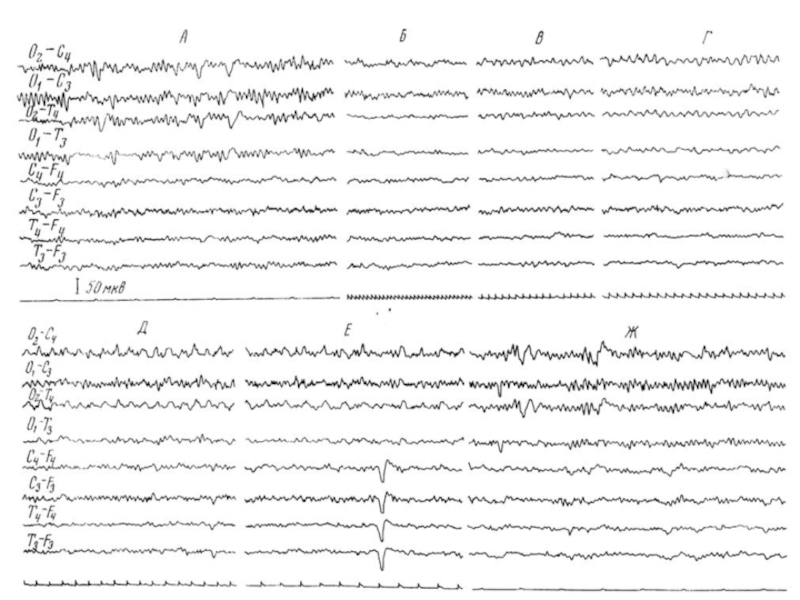

- 74. Для изменения фоновой ЭЭГ больных с легкой

- 75. Слайд 75

- 76. При тяжелой травме и травме средней степени

- 77. Изменения ЭЭГ в остром периоде после травмы

- 78. Картины ЭЭГ у больных с черепно-мозговой травмой

- 79. Слайд 79

- 80. Слайд 80

- 81. ЭЭГ при арахноидитах и арахноэнцефалитахПри арахноидитах на

- 82. Слайд 82

- 83. Слайд 83

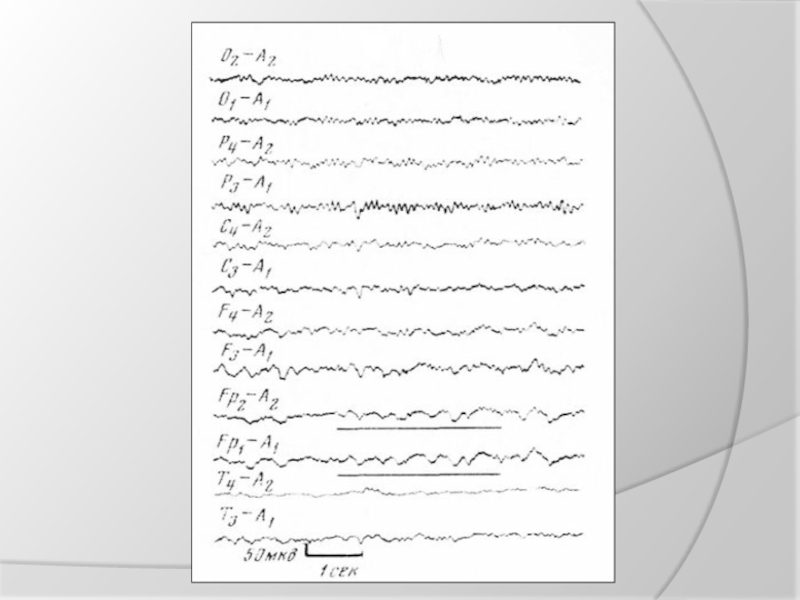

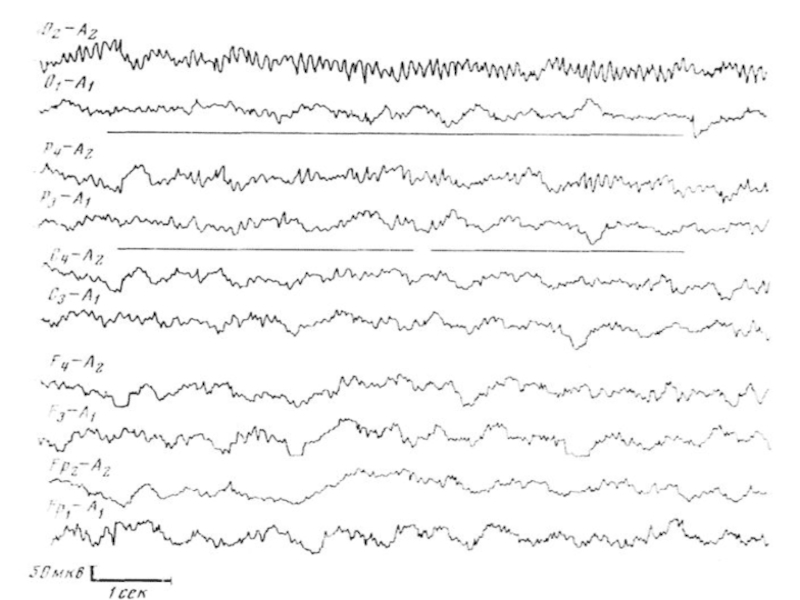

- 84. ЭЭГ при паразитарных формах поражения головного мозга

- 85. На ЭЭГ ряда больных могут отмечаться диффузные

- 86. Слайд 86

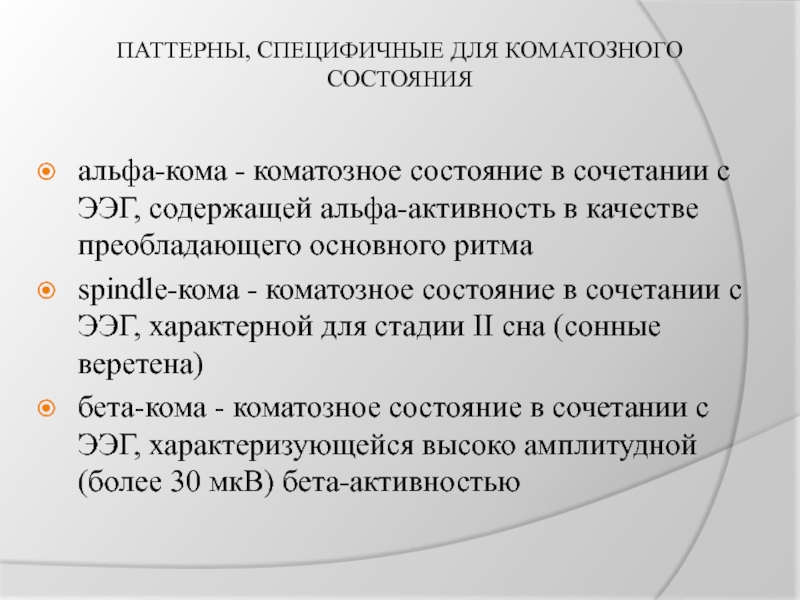

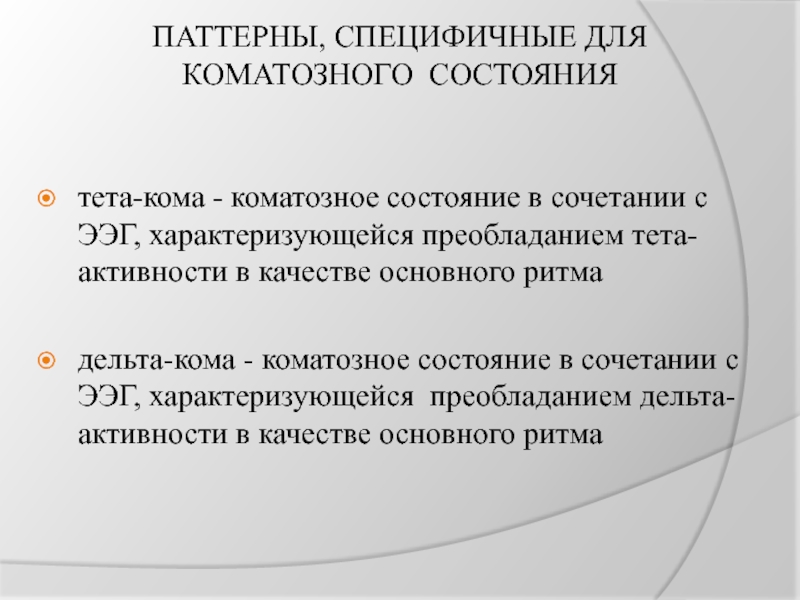

- 87. ПАТТЕРНЫ, СПЕЦИФИЧНЫЕ ДЛЯ КОМАТОЗНОГО СОСТОЯНИЯ альфа-кома -

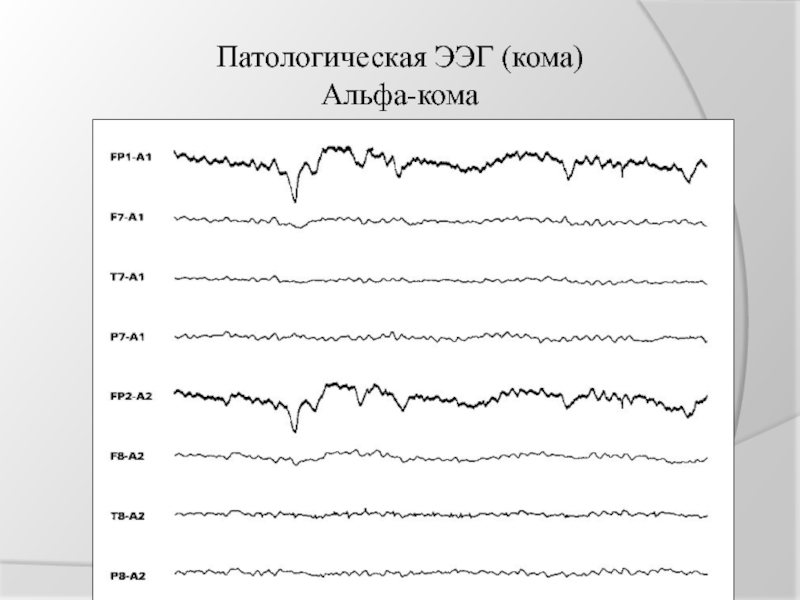

- 88. Патологическая ЭЭГ (кома) Альфа-кома

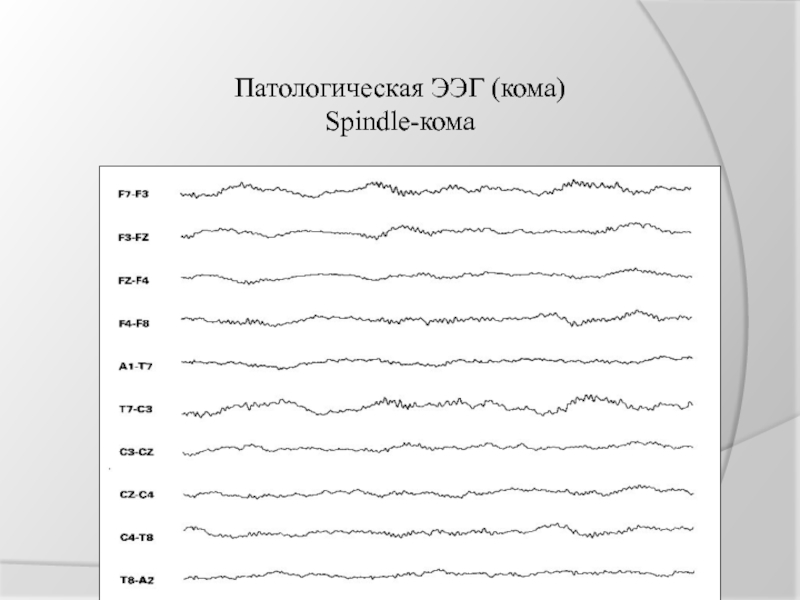

- 89. Патологическая ЭЭГ (кома) Spindle-кома

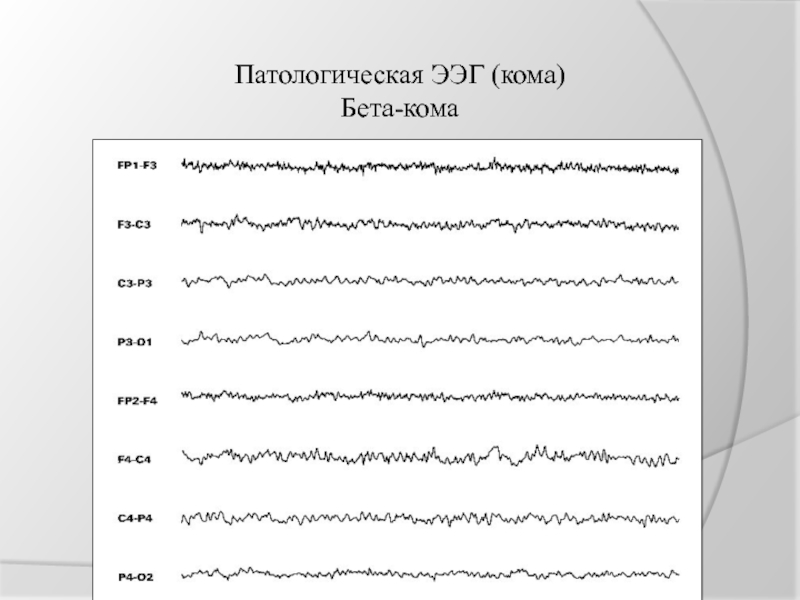

- 90. Патологическая ЭЭГ (кома) Бета-кома

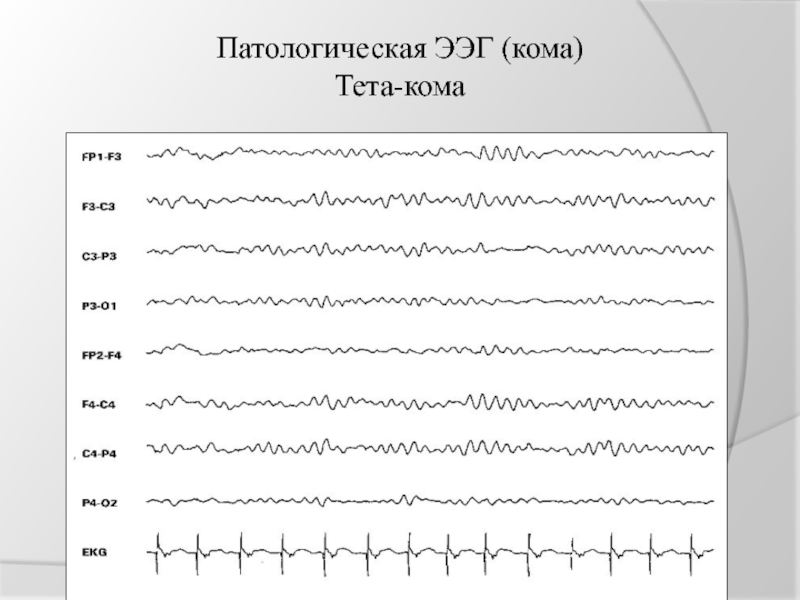

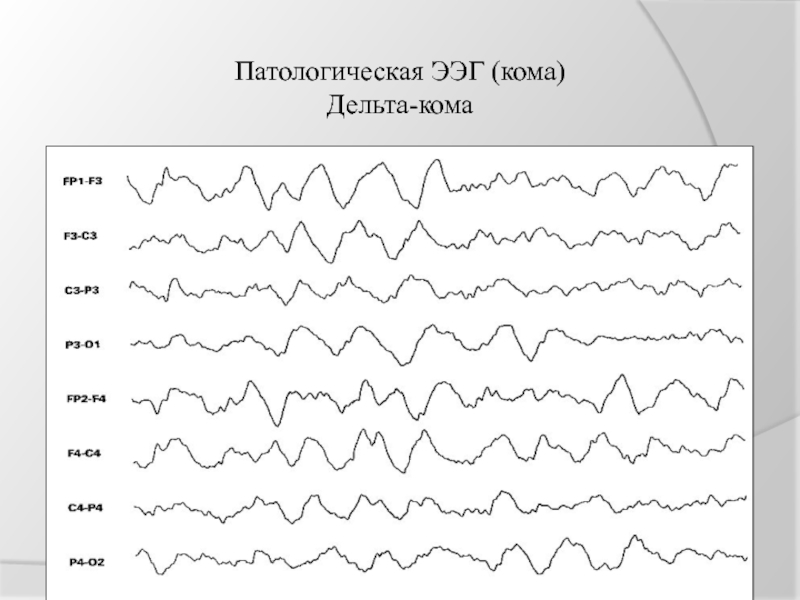

- 91. ПАТТЕРНЫ, СПЕЦИФИЧНЫЕ ДЛЯ КОМАТОЗНОГО СОСТОЯНИЯ тета-кома -

- 92. Патологическая ЭЭГ (кома) Тета-кома

- 93. Патологическая ЭЭГ (кома) Дельта-кома

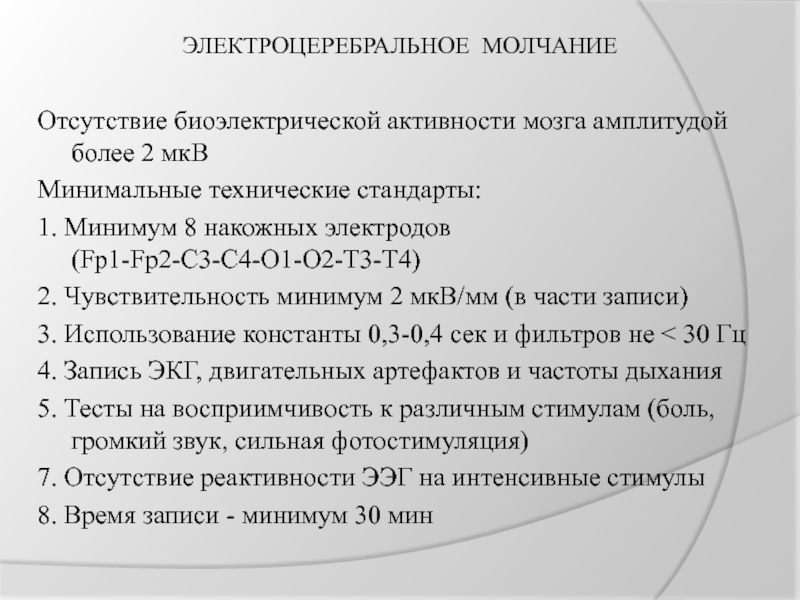

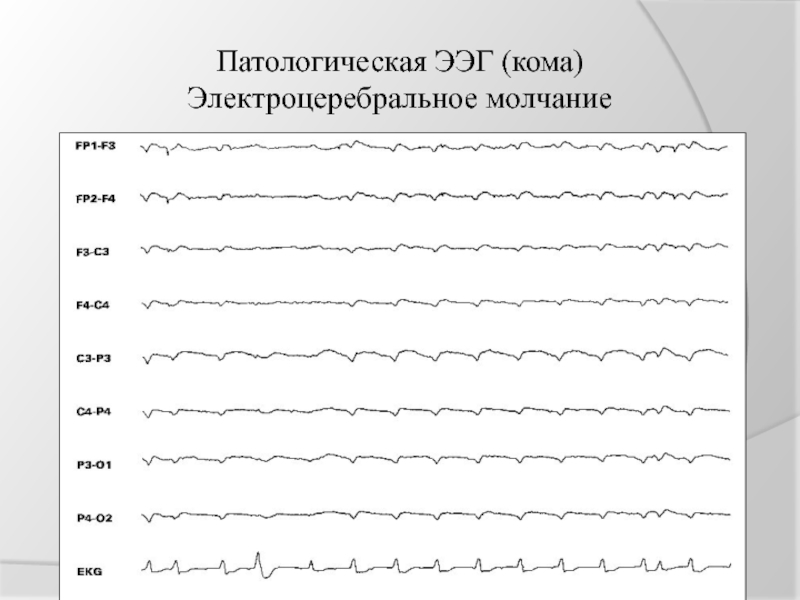

- 94. ЭЛЕКТРОЦЕРЕБРАЛЬНОЕ МОЛЧАНИЕ Отсутствие биоэлектрической активности мозга амплитудой

- 95. Патологическая ЭЭГ (кома) Электроцеребральное молчание

- 96. Спасибо за внимание!

- 97. Скачать презентанцию

Достоинства клинической электроэнцефалографии Объективность; возможность непосредственной регистрации показателей функционального состояния мозга; количественная оценка получаемых результатов; наблюдения в динамике, что необходимо для прогноза заболевания;Метод не связан с вмешательством в организм обследуемого.

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Электроэнцефалография (от греческого enkephalos— мозг и grapho — пишу)—раздел электрофизиологии

Слайд 2Достоинства клинической электроэнцефалографии

Объективность;

возможность непосредственной регистрации показателей функционального состояния

мозга;

количественная оценка получаемых результатов;

наблюдения в динамике, что необходимо

для прогноза заболевания;Метод не связан с вмешательством в организм обследуемого.

Слайд 3Показания

Эпилепсия. установить участки мозга, участвующие в запуске приступов, проследить за

эффектом действия лекарственных препаратов, решить вопрос о прекращении лекарственной терапии,

определить степень нарушения работы мозга в периоды когда нет приступов.Судорожные приступы неясного происхождения.

Нарушения сна пароксизмального характера.

Обмороки (синкопальные состояния).

Подозрение на наличие объемного процесса в головном мозге (с появлением методов нейровизуализации ЭЭГ утратила свое значение) .

Для уточнения диагноза пациентов с:

головными болями.

головокружениями.

неустойчивым артериальным давлением, гипертонической болезнью.

вегетососудистой дистонией.

вертебрально- базилярной недостаточностью при шейном остеохондрозе.

невротическими расстройствами.

Слайд 4Черепно-мозговые травмы (оценка степени тяжести и эффективности восстановления функции головного

мозга после перенесенной травмы). При повторных исследованиях ЭЭГ помогает оценить

скорость и полноту исчезновения признаков нарушения работы мозга. От этого зависит дальнейшее лечение.Состояния после нейрохирургических вмешательств.

Дисциркуляторная энцефалопатия,

Исследовать функциональное состояние мозга у людей, у которых структурные методы исследования (например, МРТ: метод магнитно-резонансной томографии) не выявляют патологии, но есть клинические проявления (например, при метаболической энцефалопатии).

Острые нарушения мозгового кровообращения (ранние и отдаленные последствия инсультов).

Воспалительные заболевания ЦНС (церебральный арахноидит, менингит, энцефалит).

Перинатальная патология нервной системы (ПП ЦНС у детей раннего и младшего детского возраста)

Задержка психо-речевого развития неясного происхождения.

Нарушения поведения пароксизмального характера (в том числе без нарушения сознания).

Эндокринная патология.

Слайд 5Сущность метода

ЭЭГ применяется для исследования функциональной активности мозга. Не предназначена

для диагностики органических поражений нервной системы, задачи которой успешно решают

современные методы нейровизуализации (компьютерная рентгеновская томография, ядерно-магнитно-резонансная томография, позитронно-эмиссионная томография)Регистрирует активность коры головного мозга

Отражает взаимодействие активирующих (ретикулярная формация среднего мозга и преоптические ядра переднего мозга) и тормозящих (нижние отделы моста мозга, продолговатый мозг и неспецифические ядра таламуса) структур мозга с корой больших полушарий

Нозологически неспецифична и не предназначена для установления клинического диагноза

Слайд 6Методика снятия ЭЭГ

Электроэнцефалограмма (ЭЭГ)—кривая, получаемая при регистрации колебаний электрических потенциалов

головного мозга через покровы черепа. Запись электрической активности непосредственно с

обнаженного мозга называется электрокортикограммой.Колебания потенциалов имеют амплитуду до 150 мкВ (1 мкВ = 10-6В) при средней величине 50 мкВ и лежат в частотном диапазоне от 0,3 до 1000 Гц (количество колебаний в секунду) с максимальным проявлением частоты 10 Гц.

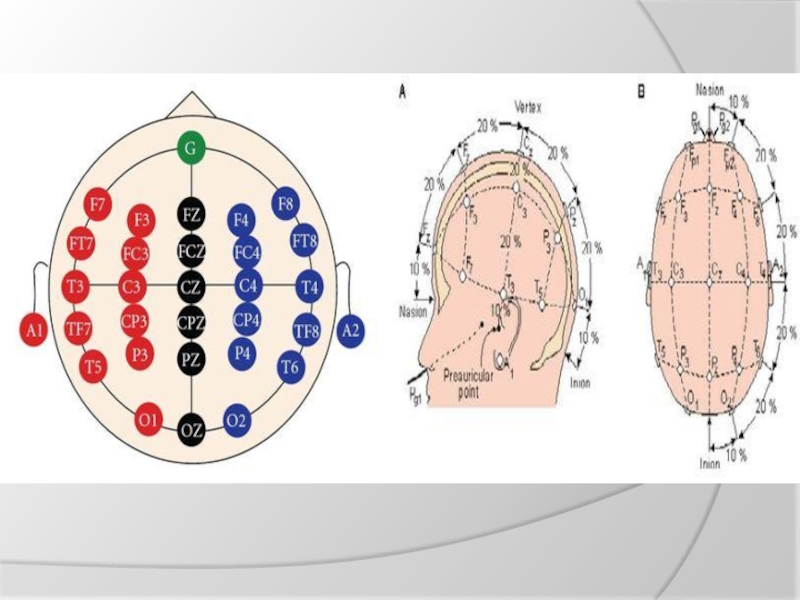

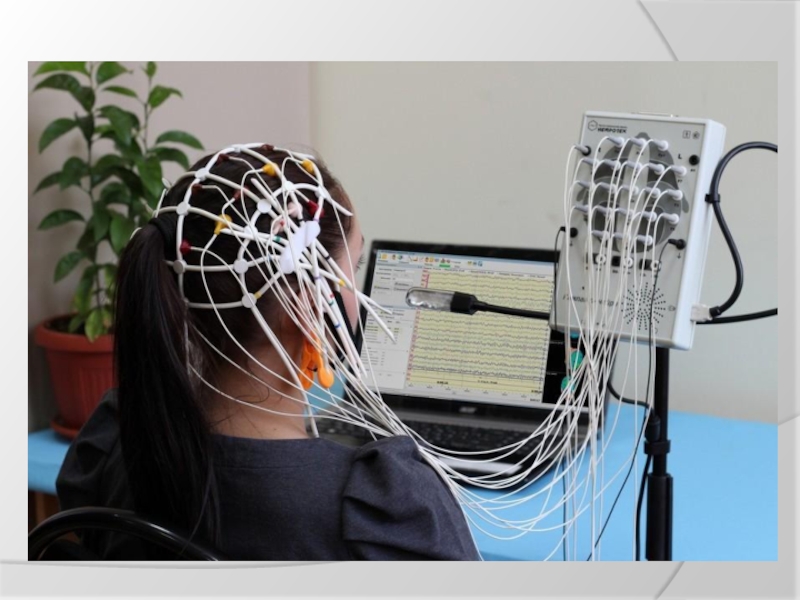

Слайд 7Для проведения ЭЭГ на голове фиксируются электроды, которые соединяются проводами

с электроэнцефалографом. Аппарат усиливает потенциалы, полученные с датчиков в сотни

тысяч раз и записывает их в память компьютера.Важное значение при регистрации ЭЭГ имеет расположение электродов, при этом электрическая активность одновременно регистрируемая с различных точек головы может сильно различаться. При записи ЭЭГ используют два основных метода: биполярный и монополярный. В первом случае оба электрода помещаются в электрически активные точки скальпа, во втором один из электродов располагается в точке, которая условно считается электрически нейтральной (мочка уха, переносица). При биполярной записи регистрируется ЭЭГ, представляющая результат взаимодействия двух электрически активных точек (например, лобного и затылочного отведений), при монополярной записи — активность какого-то одного отведения относительно электрически нейтральной точки (например, лобного или затылочного отведения относительно мочки уха). Выбор того или иного варианта записи зависит от целей исследования. В исследовательской практике шире используется монополярный вариант регистрации, поскольку он позволяет изучать изолированный вклад той или иной зоны мозга в изучаемый процесс.

Слайд 10Виды ЭЭГ-обследования:

рутинная ЭЭГ

запись дневного сна или ночного,

запись

суточной ЭЭГ

холтеровская или видео ЭЭГ

Провоцирующие пробы:

1. открывание-закрывание глаз

2. фотостимуляция.

3. гипервентиляция

4. фоностимуляция (применяется реже).

5. депривация сна.

6. стимуляция умственной активностиСлайд 11 Помехи и артефакты при применении регистрации ЭЭГ:

Электромагнитные помехи

(наводка сети переменного тока)

Артефакты движения электродов

Электромиограмма

Мигание глаз и движение глазных яблок (окулограмма)

Пульсация сосудов

Дыхательные движения

Глотательные движения

Кожно-гальваническая реакция

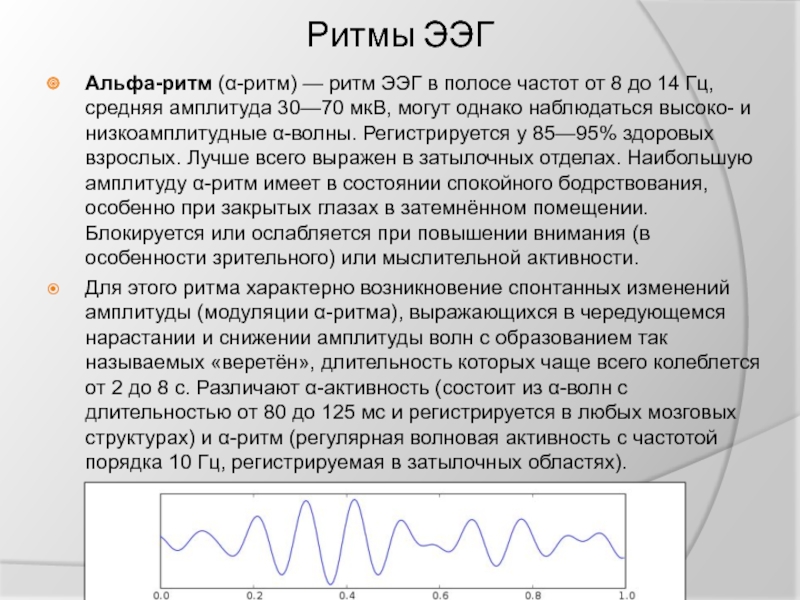

Слайд 12Ритмы ЭЭГ

Альфа-ритм (α-ритм) — ритм ЭЭГ в полосе частот от 8 до 14

Гц, средняя амплитуда 30—70 мкВ, могут однако наблюдаться высоко- и

низкоамплитудные α-волны. Регистрируется у 85—95% здоровых взрослых. Лучше всего выражен в затылочных отделах. Наибольшую амплитуду α-ритм имеет в состоянии спокойного бодрствования, особенно при закрытых глазах в затемнённом помещении. Блокируется или ослабляется при повышении внимания (в особенности зрительного) или мыслительной активности.Для этого ритма характерно возникновение спонтанных изменений амплитуды (модуляции α-ритма), выражающихся в чередующемся нарастании и снижении амплитуды волн с образованием так называемых «веретён», длительность которых чаще всего колеблется от 2 до 8 с. Различают α-активность (состоит из α-волн с длительностью от 80 до 125 мс и регистрируется в любых мозговых структурах) и α-ритм (регулярная волновая активность с частотой порядка 10 Гц, регистрируемая в затылочных областях).

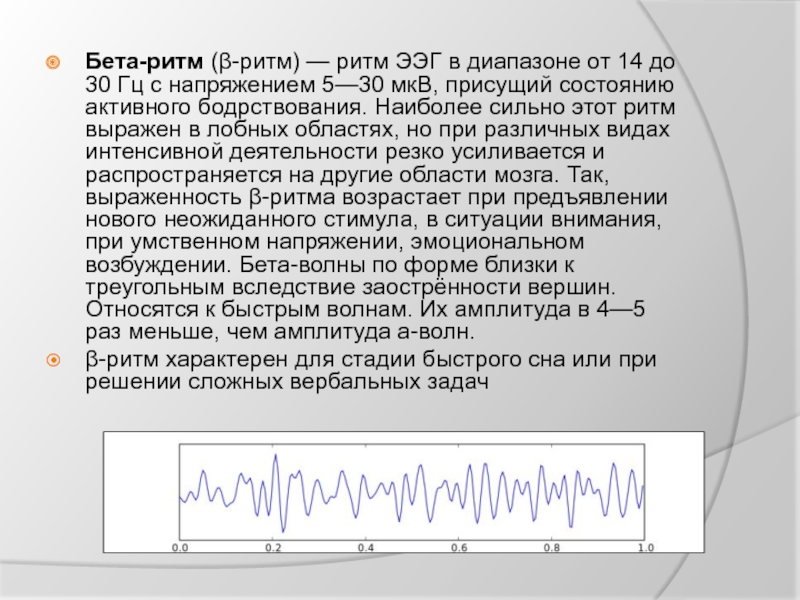

Слайд 13Бета-ритм (β-ритм) — ритм ЭЭГ в диапазоне от 14 до 30 Гц с напряжением 5—30 мкВ,

присущий состоянию активного бодрствования. Наиболее сильно этот ритм выражен в

лобных областях, но при различных видах интенсивной деятельности резко усиливается и распространяется на другие области мозга. Так, выраженность β-ритма возрастает при предъявлении нового неожиданного стимула, в ситуации внимания, при умственном напряжении, эмоциональном возбуждении. Бета-волны по форме близки к треугольным вследствие заострённости вершин. Относятся к быстрым волнам. Их амплитуда в 4—5 раз меньше, чем амплитуда а-волн.β-ритм характерен для стадии быстрого сна или при решении сложных вербальных задач

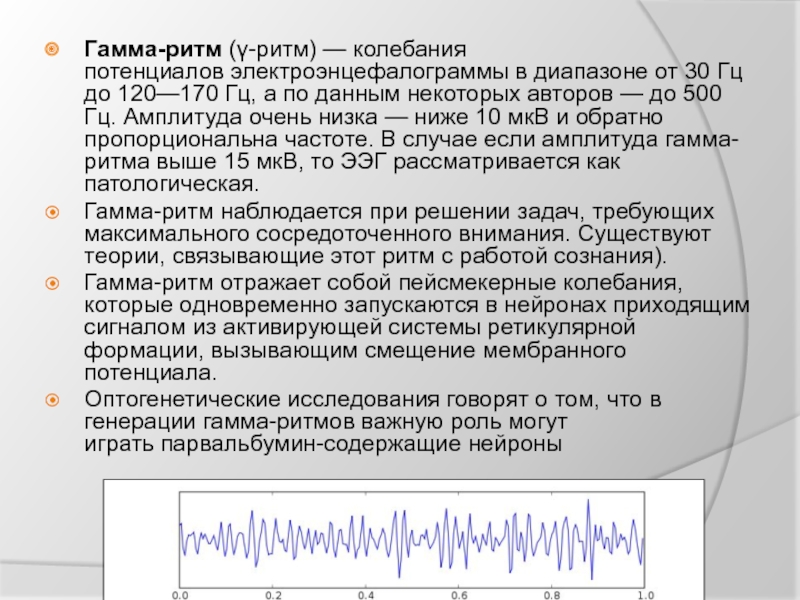

Слайд 14Гамма-ритм (γ-ритм) — колебания потенциалов электроэнцефалограммы в диапазоне от 30 Гц до 120—170 Гц,

а по данным некоторых авторов — до 500 Гц. Амплитуда очень

низка — ниже 10 мкВ и обратно пропорциональна частоте. В случае если амплитуда гамма-ритма выше 15 мкВ, то ЭЭГ рассматривается как патологическая.Гамма-ритм наблюдается при решении задач, требующих максимального сосредоточенного внимания. Существуют теории, связывающие этот ритм с работой сознания).

Гамма-ритм отражает собой пейсмекерные колебания, которые одновременно запускаются в нейронах приходящим сигналом из активирующей системы ретикулярной формации, вызывающим смещение мембранного потенциала.

Оптогенетические исследования говорят о том, что в генерации гамма-ритмов важную роль могут играть парвальбумин-содержащие нейроны

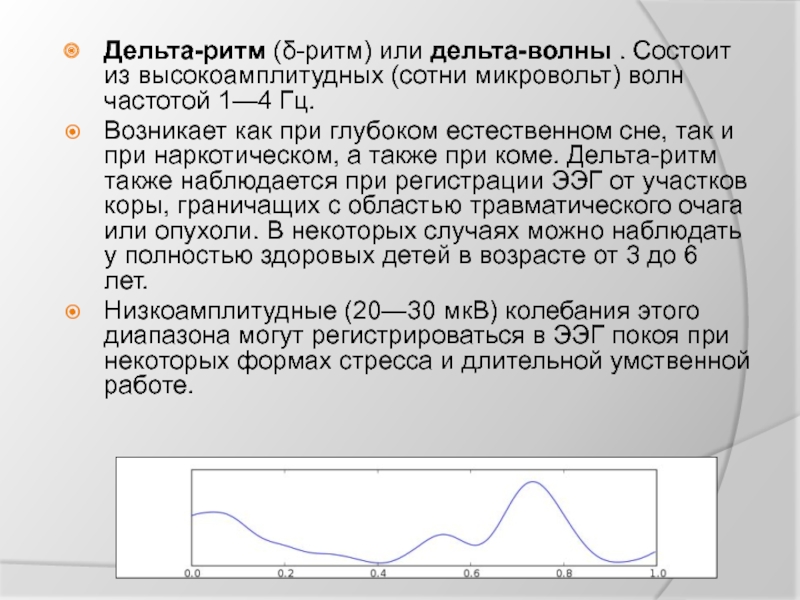

Слайд 15Дельта-ритм (δ-ритм) или дельта-волны . Состоит из высокоамплитудных (сотни микровольт) волн частотой 1—4 Гц.

Возникает как

при глубоком естественном сне, так и при наркотическом, а также при коме.

Дельта-ритм также наблюдается при регистрации ЭЭГ от участков коры, граничащих с областью травматического очага или опухоли. В некоторых случаях можно наблюдать у полностью здоровых детей в возрасте от 3 до 6 лет.Низкоамплитудные (20—30 мкВ) колебания этого диапазона могут регистрироваться в ЭЭГ покоя при некоторых формах стресса и длительной умственной работе.

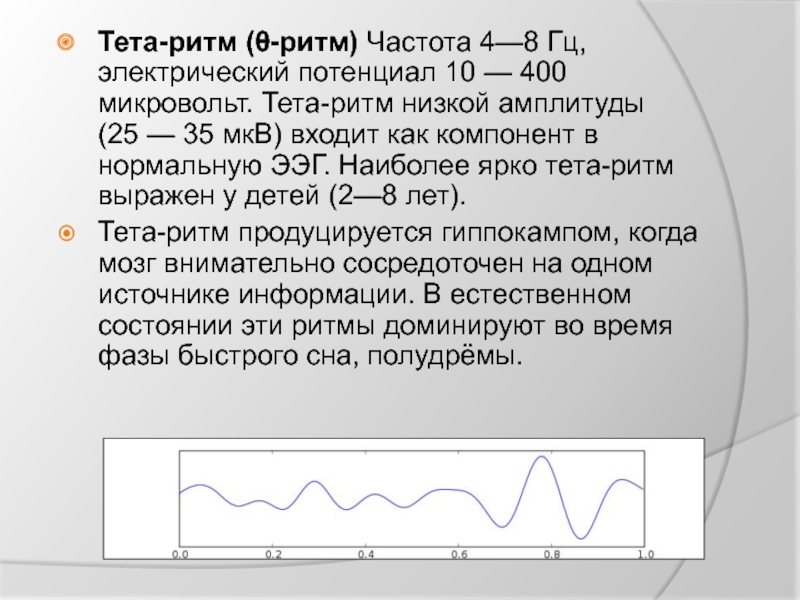

Слайд 16Тета-ритм (θ-ритм) Частота 4—8 Гц, электрический потенциал 10 — 400 микровольт. Тета-ритм

низкой амплитуды (25 — 35 мкВ) входит как компонент в нормальную ЭЭГ.

Наиболее ярко тета-ритм выражен у детей (2—8 лет).Тета-ритм продуцируется гиппокампом, когда мозг внимательно сосредоточен на одном источнике информации. В естественном состоянии эти ритмы доминируют во время фазы быстрого сна, полудрёмы.

Слайд 17Каппа-ритм (κ-ритм, Кеннеди-ритм) — ритм ЭЭГ в полосе частот 8-12 Гц и амплитудой

20-30 мкВ, регистрируемый в височной области. Как и в альфа-ритме колебания в

κ-ритме имеют веретенообразную форму. Каппа-ритм наблюдается при подавлении альфа-ритма в других областях в процессе умственной деятельности. Впервые описан Кеннеди в 1948 году.Лучше всего κ-ритм демонстрируется при регистрации между электродами, установленными у обоих глаз латеральнее наружного угла глазной щели.

В настоящее время нет единого мнения относительно мозгового происхождения данного ритма. В некоторых работах высказывалось предположение, что данный ритм является артефактом, связанным с движениями глаз.

Слайд 18Лямбда-волны, лямбда-ритм — остроконечные волны с частотой 4-5 герц, которые возникают в

затылочных областях коры, когда человек решает определенного типа зрительные задачи.

Лямбда-ритмы возникают только при открытых глазах, когда глаза человека совершают поисковые движения по предмету. Как только глаза фиксируются на определенной точке, лямбда-волны исчезают.Слайд 19Мю-ритм (μ-ритм, роландический ритм, сенсомоторный ритм, аркоидный (arceau) ритм, аркообразный (wicket)

ритм, гребенчатый ритм, дугообразный ритм) — периодические колебания биопотенциалов на частоте 8 — 13 Гц (чаще

всего 9 — 11 Гц). Мю-ритм локализован над моторной корой. μ-ритм активируется во время психической нагрузки и психического напряжения. Выполнение любых движений независимо от их структуры, силовой, временной, пространственных характеристик всегда сопровождается блокированием μ-ритма. Ритм также блокируется мысленным представлением движения, состоянием готовности к движению или тактильной стимуляцией. Мало реагирует на воздействия световых и звуковых раздражений.Слайд 21Сигма-ритм (σ-ритм, сонные веретёна, веретенообразная активность, взрывная или вспышечная активность, веретенообразные

вспышки, α-подобный ритм животных, барбитуровые веретёна) — один из основных

и наиболее чётко выраженных элементов спонтанной ЭЭГ, регистрируемый в состоянии естественного сна. Возникает также при некоторых нейрохирургических и фармакологических воздействиях. Спонтанный сигма-ритм имеет частоту от 10 до 16 Гц, но в основном 12—14 Гц. Характерным признаком сигма-ритма является нарастание амплитуды в начале вспышки сигма-ритма и её убывание в конце вспышки. Амплитуда различна, но у взрослых в основном не меньше 50 мкВ.Сигма-ритм появляется в начальной стадии медленного сна, которая следует непосредственно за дремотой. Во время сна с дельта-волнами сигма-ритм возникает редко. В процессе перехода к быстрому сну сигма-ритм наблюдается в ЭЭГ, но полностью блокируется в развитой фазе быстрого сна.

Слайд 22 Разложение ЭЭГ (затылочно-теменное отведение левого полушария) здорового человека на составляющие

ее ритмы с помощью широкополосового анализатора частот. 1— ЭЭГ; выделенные ритмы:

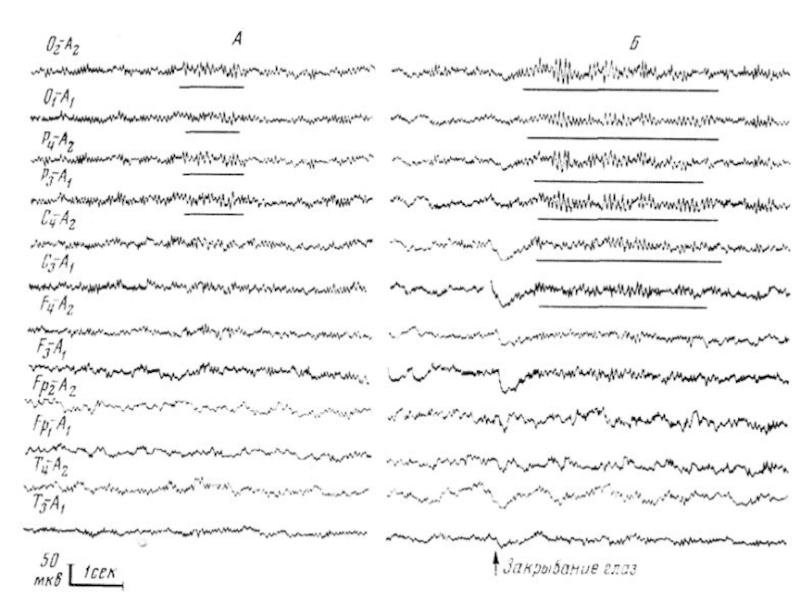

2 — дельта: 3 — тета; 4 — бета «низкие»: 5 — бета «высокие». 6 — гамма: 7 — альфа; 8 — запись альфа-ритма на периодметре. Под каждой электрограммой — отметки соответствующего канала интегратора, цифры справа — суммарная активность данного ритма в относительных единицах. Верхняя линия — отметка времени 1 секунда.Слайд 24Картина ЭЭГ у здорового человека с четким доминированием альфа-ритма, хорошей

синхронизацией электрической активности имеется лишь в строго определенных условиях: когда

исследуемый находится в состоянии покоя, сидит или лежит с расслабленной мускулатурой, с закрытыми глазами в темноте и при отсутствии звуковых раздражений, т. е. находится в состоянии «расслабленного бодрствования». Это состояние соответствует минимальному притоку афферентации как из внешней, так и внутренней среды организма, создающему оптимальные условия для возникновения синхронной активности мозга. Всякое усиление или ослабление внешних или внутренних раздражений изменяет это состояние и меняет картину ЭЭГСлайд 27Нормальная ЭЭГ (бодрствование)

Индуцированное гипервентиляцией интермиттирующее замедление, генерализованное

Слайд 36ЭЭГ здорового человека в различных состояниях, характерные изменения . а —

состояние повышенного возбуждения; б — покой; в —дремота; г— сон;

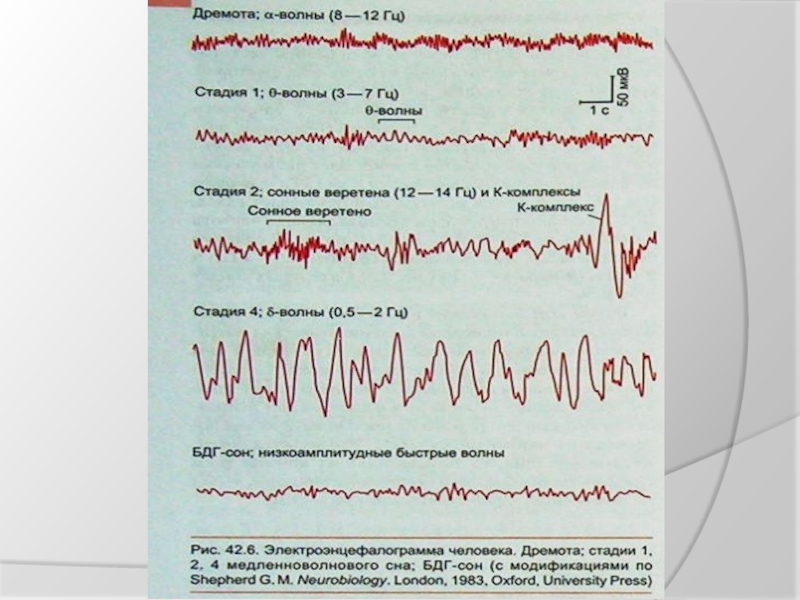

д — глубокий сон.Слайд 37Наиболее принято разделение состояния мозга по выраженности картин ЭЭГ на

5 стадий. Первая (стадия А) — расслабленного бодрствования; при этом

наблюдаются устойчивая синхронизация ЭЭГ по альфа-ритму, хорошие реакции на раздражения и возможность творческого мышления. Стадия В (или I стадия сна) — состояние дремоты; для нее характерны неустойчивые некоординированные реакции на внешние раздражения, частичная бессознательность. При этом на ЭЭГ выявляется снижение амплитуды и редукция альфа-ритма, периодическое возникновение низкоамплитудных дельта-волн и тета-ритма. Однако на этой стадии сохраняются реакции в ЭЭГ на внешние раздражения и возникает быстрое просыпание. Стадия С (или II стадия сна) отмечается в период неглубокого начального сна; на ЭЭГ дельта-волны умеренной амплитуды в сочетании с веретенами частых колебаний (14—16 Гц).Слайд 38В период стадии D (III стадия сна) дельта-волны становятся более

выраженными, выше по амплитуде, веретена частых ритмов встречаются реже. Пробуждение во

время стадий сна С и D имеет место только при сильных раздражениях. Во время стадий С и D внешние раздражения вызывают на ЭЭГ реакцию в форме так называемого К-комплекса, который па стадии С имеет вид группы острых волн с последующим веретеном ритмов с частотой альфа-бета. К-комплекс регистрируется наиболее четко в лобно-центральных отделах коры. На стадии С вслед за К-комплексом может выявиться альфа- ритм, и тогда человек просыпается.Слайд 39 К — комплекс на стадии D имеет вид группы высокоамплитудных

медленных волн и не сопровождается, как правило, ритмическими колебаниями. На

стадии Е (IV стадия сна) медленные волны регистрируются наиболее регулярно, хотя их амплитуда снижается. Для пробуждения в этой стадии сна требуется сильное раздражение. Электрографическая реакция (К-комплекс) на внешние раздражения проявляется только при большой силе стимула.Слайд 40Также существует стадия «быстрого сна», или парадоксального сна. На ЭЭГ

во время этой стадии преобладают частые колебания невысокой амплитуды, и

она, согласно последним исследованиям, по спектру, вычисленному на ЭВМ, сходна с ЭЭГ в стадии сна I. Для этой стадии сна характерно наличие движений глазных яблок.Слайд 41При глубоком сне. а также в состоянии длительного патологического сна

с полной утратой сознания ЭЭГ оказываются значительно измененными: нарушен альфа-ритм,

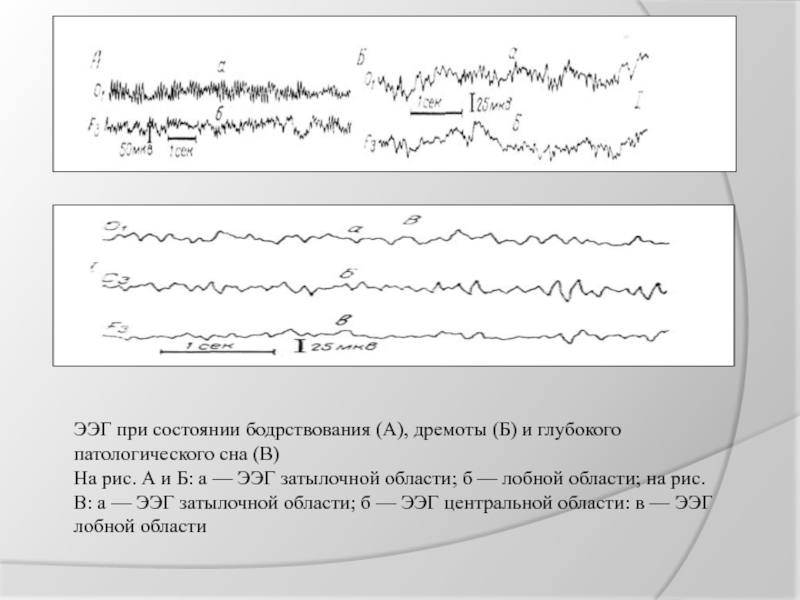

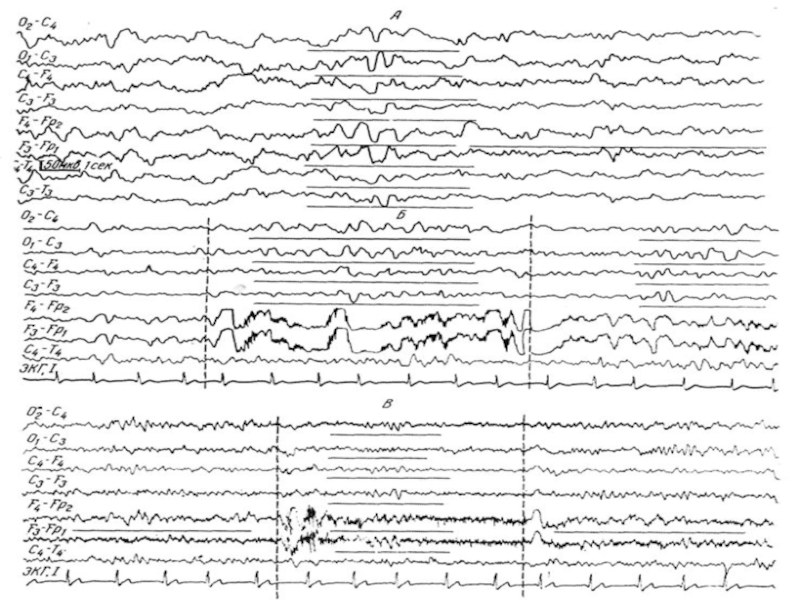

регистрируются полиморфные медленные волны относительно невысокой амплитуды. Автокорреляционный анализ в этом случае показывает, что при внешнем различии разных отведений ЭЭГ все они содержат периодические колебания одинаковой частоты—4,5 колебания в секунду. Таким образом, в состоянии глубокого сна, по данным анализа ЭЭГ, все отделы коры объединяются единым низким ритмом колебаний потенциалаСлайд 42ЭЭГ при состоянии бодрствования (А), дремоты (Б) и глубокого патологического

сна (В) На рис. А и Б: а — ЭЭГ затылочной

области; б — лобной области; на рис. В: а — ЭЭГ затылочной области; б — ЭЭГ центральной области: в — ЭЭГ лобной областиСлайд 43Сон в отличие от патологических состояний — полностью и быстро

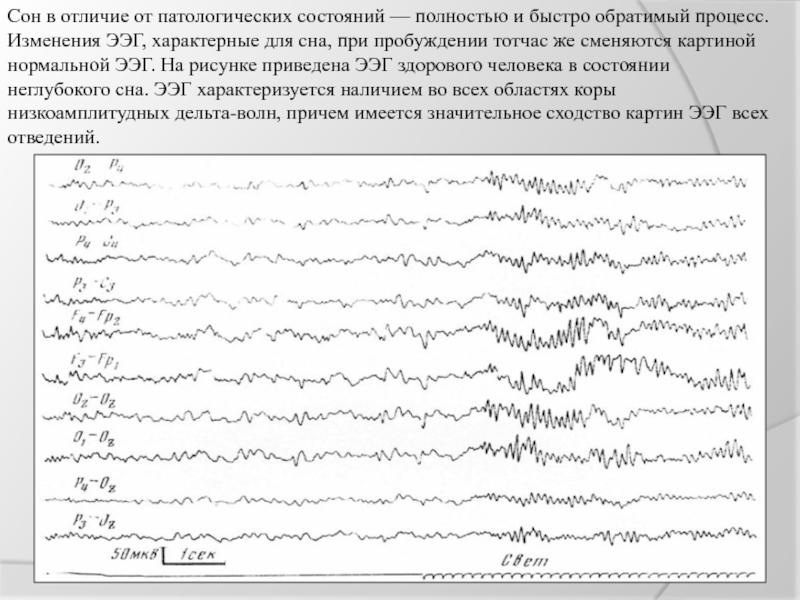

обратимый процесс. Изменения ЭЭГ, характерные для сна, при пробуждении тотчас

же сменяются картиной нормальной ЭЭГ. На рисунке приведена ЭЭГ здорового человека в состоянии неглубокого сна. ЭЭГ характеризуется наличием во всех областях коры низкоамплитудных дельта-волн, причем имеется значительное сходство картин ЭЭГ всех отведений.Слайд 45Реакции па раздражения в ЭЭГ можно разделить на две большие

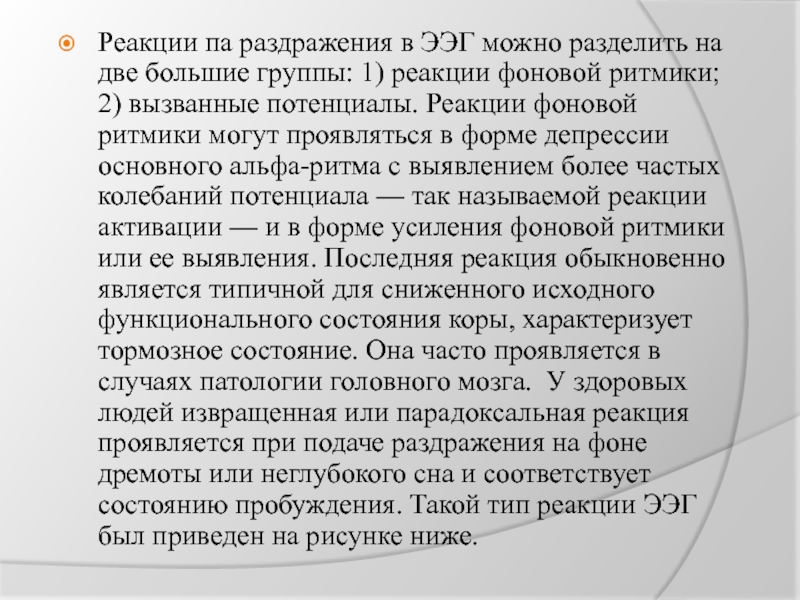

группы: 1) реакции фоновой ритмики; 2) вызванные потенциалы. Реакции фоновой

ритмики могут проявляться в форме депрессии основного альфа-ритма с выявлением более частых колебаний потенциала — так называемой реакции активации — и в форме усиления фоновой ритмики или ее выявления. Последняя реакция обыкновенно является типичной для сниженного исходного функционального состояния коры, характеризует тормозное состояние. Она часто проявляется в случаях патологии головного мозга. У здоровых людей извращенная или парадоксальная реакция проявляется при подаче раздражения на фоне дремоты или неглубокого сна и соответствует состоянию пробуждения. Такой тип реакции ЭЭГ был приведен на рисунке ниже.Слайд 46Наиболее типичной и универсальной реакцией ЭЭГ здорового человека на применение

афферентных раздражений является реакция депрессии альфа-ритма.

Слайд 47Разложение ЭЭГ на составляющие ее ритмы во время реакции на

световое раздражение. Видно уменьшение, под влиянием света, интегральной активности не

только альфа-ритма, но также бета-ритмов и тета-ритма. В последействии светового раздражения — усиление активности. 1- ЭЭГ. затылочно-теменное отведение слева: выделенные ритмы: 2 —дельта; 3 — тета; 4 — бета «низкие»: 5 —бета «высокие»; 6 — гамма; 7 —альфа; 8— запись альфа-ритма на периодметреСлайд 48ВЫЗВАННЫЕ ПОТЕНЦИАЛЫ

При одиночных раздражениях достаточной силы в отведениях от проекционных

зон коры возникают характерные колебания потенциала, названные вызванными потенциалами. Вызванные

потенциалы являются отражением последовательного возбуждения разных структур мозга, вызванного афферентной импульсацией. Вызванные потенциалы, возникающие в ответ на разные афферентные раздражения, имеют свою локализацию, форму или последовательность волн, разные латентные периоды.Слайд 49Вызванные потенциалы в ЭЭГ человека подразделяются на два типа: 1)

специфические, возникающие только на одно определенное раздражение и регистрирующиеся в

проекционных зонах коры того анализатора, к которому они адресованы (например, ответ на световую вспышку, возникающий в отведении от затылочной области коры); 2) неспецифические ответы, возникающие при раздражениях любой модальности (свет, звук, тактильное и т. д.) при отведении ЭЭГ от парасагиттально-центральной области — в области «вертекса», или макушки — в зоне конвергенции афферентных путей от раздражений разной модальности, проекционной зоне неспецифических таламических путей.Слайд 50Проявление неспецифического ответа в ЭЭГ здорового человека в ответ на

звуковое (А), световое (Б) и тактильное (В) раздражения

Слайд 51Эпилептичекие проявления на ЭЭГ (Gloor, 1977)

Эпилептические спайки или острые волны

–

это четко выделяющиеся из фоновой записи

паттерны несинусоидальной формы, чаще асимметричные, регистрирующиеся более чем над одним электродом.2. Большинство спайков и острых волн сменяется выраженным замедлением ритмики.

3. Четкие эпилептиформные разряды имеют двух- или трех- фазную форму, т. е. более сложную морфологию, чем высокоамплитудные фоновые ритмы.

Слайд 52Эпилептиформная активность

Кратковременное вне связи с эпилептическими припадками появление на ЭЭГ

волн или комплексов волн, отличных от фоновой активности, сходных с

встречающимися у больных эпилепсией (одиночные пики и острые волны; комплексы пиков и медленных волн, одиночные или множественные или появляющиеся в виде вспышек, длящиеся не более нескольких секунд); наличие этой формы активности еще не может служить достаточным основанием для постановки диагноза эпилепсии.Слайд 53ЭПИЛЕПТИЧЕСКИЕ ПАТТЕРНЫ

острая волна - паттерн продолжительностью 80-120 мс

доброкачественные эпилептические разряды

детского возраста - фокальные или мультифокальные острые волны, за которыми

следует негативная медленная волна, имеющие биполярное распределениеСпайк - паттерн продолжительностью менее 80 мс

комплекс «спайк-волна» - комплексы, не соответствующие критериям медленных или 3 Гц комплексов «спайк-волна»

Слайд 54 Патологическая ЭЭГ (бодрствование) Доброкачественные эпилептические разряды детского возраста, левая центро-височная

область

Слайд 58ЭПИЛЕПТИЧЕСКИЕ ПАТТЕРНЫ

медленные комплексы «спайк-волна» - вспышки комплексов «спайк-волна» или «острая-медленная

волна» частотой менее 2,5 Гц (минимум 1 вспышка длительностью более

3 сек)вспышки комплексов «спайк-волна» частотой 2,5 - 3,5 Гц (минимум 1 вспышка длительностью более 3 сек)

полиспайк - паттерн, состоящий из 3 и более спайков при частоте более 10 Гц

Слайд 61Патологическая ЭЭГ (бодрствование)

Полиспайки, генерализованные; Замедление основной активности

Слайд 63ЭПИЛЕПТИЧЕСКИЕ ПАТТЕРНЫ

гипсаритмия - паттерн, характеризующийся генерализованной продолжительной медленной активностью амплитудой

более 300 мкВ и билатеральными мультифокальными независимыми спайками

фотопароксизмальный ответ -

генерализованные эпилептические разряды, преобладающие в задних отделах и провоцируемые фотостимуляциейСлайд 65ЭЭГ 8 – месячного мальчика с инфантильными спазмами и задержкой

развития. Запись во время пробуждения ребенка демонстрирует дезорганизованный основной ритм,

доминируют мультифокальные спайки м высокоамлитудные медленные волны.Слайд 66ЭЭГ во время

эпилептического спазма у того же ребенка. Отмечены генерализованные

высокоамплитудные медленные потенциалы, прерывающиеся паттерном, проложительностью 3 с., характеризующимся резким

снижением амплитуды во всех отведенияхСлайд 68ЭПИЛЕПТИЧЕСКИЕ ПАТТЕРНЫ

Приступный ЭЭГ-паттерн - ЭЭГ-паттерн, сочетающийся с клиническим эпилептическим приступом

а) приступный ЭЭГ-паттерн

б) классификация приступа

пример: а) спайки,

региональные, правая центральнаяобласть

б) парциальный клонический приступ, слева

ЭЭГ-паттерн эпилептического статуса - практически непрерывные приступные ЭЭГ-паттерны с отсутствием между ними нормальной активности

Слайд 73ЭЭГ при черепно-мозговой травме

При легкой черепно-мозговой травме, согласно морфологическим исследованиям,

как правило, имеют место обратимые изменения нервной паренхимы и глии

— набухание астроцитов и только в более тяжелых случаях сотрясения мозга — микронекрозы на фоне набухания астроцитов. В большинстве своем отмеченные морфологические изменения при легкой травме характеризуются лишь дистрофическими нарушениями. К больным с легкой закрытой травмой черепа были отнесены лица, у которых клиническая картина характеризовалась отсутствием потери сознания в момент травмы или лишь кратковременным его нарушением, отсутствием четких локальных патологических знаков, признаками легкого поражения ствола в виде торможения коленных рефлексов, клонической) нистагма. Типичен быстрый регресс клинических симптомовСлайд 74Для изменения фоновой ЭЭГ больных с легкой черепно-мозговой травмой наиболее

типичны повышенная выраженность частых колебаний, наличие отдельных острых волн при

сохранности, но неравномерности альфа-ритма. На фоне таких общих изменений нередко выявлялись очаговые изменения ЭЭГ в форме острых волн или групп острых волн, реже в форме комплексов пик-волна в зоне приложения травмы. Дельта-волны и тета-ритм нетипичны для ЭЭГ этих больных. Характерным является то, что патологическая активность в форме высоких по амплитуде частых (бета) колебаний и острых волн более четко выявляется под влиянием функциональных нагрузок.Слайд 76При тяжелой травме и травме средней степени имеет место сложный

комплекс патоморфологических изменений мозга. Возникают первичные некрозы и дистрофии корковой

и субкортикальной локализации, очаги геморрагического инфаркта и тканевые контузии, изменения мозга вследствие быстро следующих реакций и повторных реакций, посттравматические некрозы вследствие спазмов сосудов и геморрагий с последующей аноксией и гипоксией. Нарушение водного и солевого обмена, токсическое воздействие продуктов распада нарушенных нервных элементов и форменных элементов крови приводят к отеку и набуханию клеток мозга. Клинически тяжелая травма и травма средней степени характеризуются прежде всего потерей сознания значительной длительности — от нескольких часов до нескольких суток и даже больше, с последующей посттравматической амнезией, стволовыми и очаговыми полушарными симптомами различной интенсивности. Как правило, регресс клинических симптомов носит затяжной характерСлайд 77Изменения ЭЭГ в остром периоде после травмы в зависимости от

массивности травматического поражения — вовлечения коры, подкорки и ствола мозга

могут иметь различный вид. В более легких случаях — при травме средней тяжести — отмечаются изменения альфа-ритма: его неравномерность, снижение, замедление ритма колебаний и нерезко выраженная патологическая дельта- и тета-активность. При более тяжелых состояниях отмечается появление дельта-волн различной амплитуды, периода и устойчивости и группы медленных волн. Проявление на ЭЭГ признаков вовлечения в патологический процесс ствола мозга. У больных с травмой значительной тяжести в клинической картине на первый план выступают симптомы поражения ствола, мозга.Слайд 78Картины ЭЭГ у больных с черепно-мозговой травмой с четким преобладанием

стволовых симптомов характеризуются тремя основными признаками: 1) изменения в ЭЭГ

проявляются всегда билатерально, синхронно в обоих полушариях; 2) патологическая электрическая активность выявляется волнообразно, периоды усиления патологических ритмов сменяются периодами их ослабления или переходом к нормальным корковым ритмам; 3) частота и амплитуда билатеральных вспышек патологической активности изменяются в зависимости от исходного фона ЭЭГ. Периодически возникающая в ЭЭГ тета-активность является наиболее характерным признаком вовлечения в патологический процесс стволовых отделов мозга у больных с черепно-мозговой травмойСлайд 81ЭЭГ при арахноидитах и арахноэнцефалитах

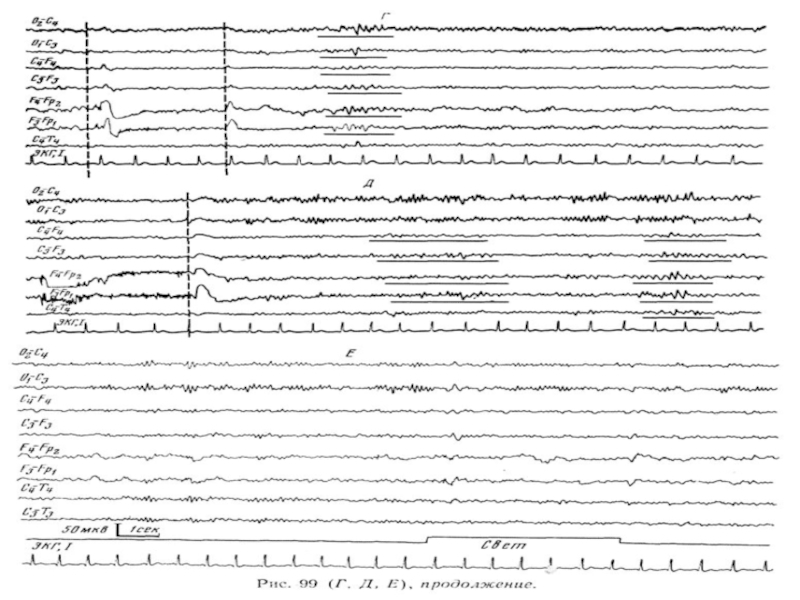

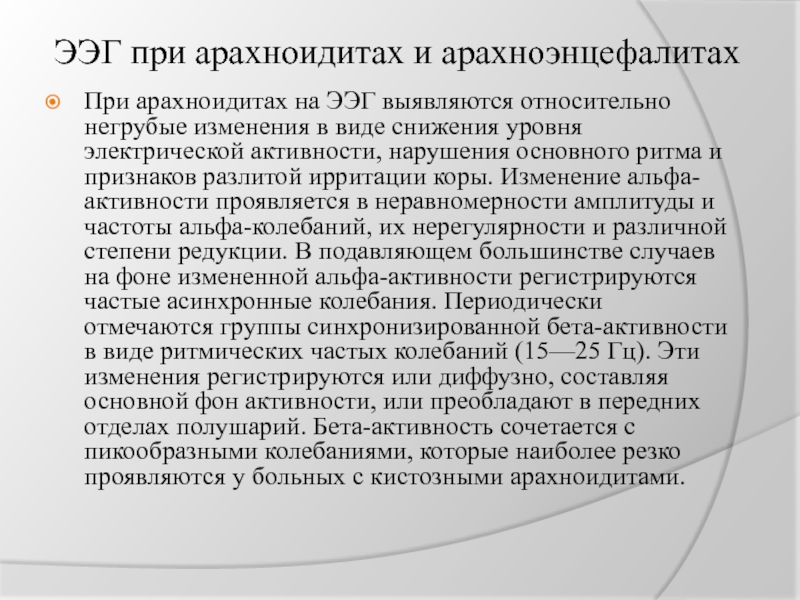

При арахноидитах на ЭЭГ выявляются относительно

негрубые изменения в виде снижения уровня электрической активности, нарушения основного

ритма и признаков разлитой ирритации коры. Изменение альфа-активности проявляется в неравномерности амплитуды и частоты альфа-колебаний, их нерегулярности и различной степени редукции. В подавляющем большинстве случаев на фоне измененной альфа-активности регистрируются частые асинхронные колебания. Периодически отмечаются группы синхронизированной бета-активности в виде ритмических частых колебаний (15—25 Гц). Эти изменения регистрируются или диффузно, составляя основной фон активности, или преобладают в передних отделах полушарий. Бета-активность сочетается с пикообразными колебаниями, которые наиболее резко проявляются у больных с кистозными арахноидитами.Слайд 84ЭЭГ при паразитарных формах поражения головного мозга

Характер и степень выраженности

патологических изменений на ЭЭГ этих больных отличаются большой вариабельностью и

в значительной степени определяются сроками заболевания. В начальной стадии ЭЭГ больных с паразитарными поражениями мозга, так же как и при воспалительных формах заболевания, характеризуется преимущественно ирритативными изменениями. Это обусловлено закономерно отмечающимися на указанной стадии симптомами раздражения мозговых оболочек. В более поздние сроки общемозговые изменения могут проявляться в виде диффузных дельта-волн, регистрирующихся на фоне различной степени редукции альфа-ритма.Слайд 85На ЭЭГ ряда больных могут отмечаться диффузные острые колебания эпилептоидного

характера. Как правило, такая форма изменений ЭЭГ наблюдается у больных

с эпилептическими припадками, являющимися сопутствующим симптомом заболевания. Очаговые изменения на ЭЭГ больных с цистицеркозом выявляются в небольшом проценте случаев. Это обусловлено тем, что у большинства больных наблюдается преимущественно множественная форма поражения цистицерками головного мозга. Локальные изменения в виде дельта-активности разной степени выраженности регистрируются лишь в случаях гнездного расположения цистицерков. У больных с эхинококками мозга очаговые изменения на ЭЭГ выявляются более часто. Эти изменения выражаются в виде медленных волн или эпилептоидных импульсов, регистрирующихся в зоне поражения.Слайд 87ПАТТЕРНЫ, СПЕЦИФИЧНЫЕ ДЛЯ КОМАТОЗНОГО СОСТОЯНИЯ

альфа-кома - коматозное состояние в сочетании

с ЭЭГ, содержащей альфа-активность в качестве преобладающего основного ритма

spindle-кома

- коматозное состояние в сочетании с ЭЭГ, характерной для стадии II сна (сонные веретена)бета-кома - коматозное состояние в сочетании с ЭЭГ, характеризующейся высоко амплитудной (более 30 мкВ) бета-активностью

Слайд 91ПАТТЕРНЫ, СПЕЦИФИЧНЫЕ ДЛЯ КОМАТОЗНОГО СОСТОЯНИЯ

тета-кома - коматозное состояние в сочетании

с ЭЭГ, характеризующейся преобладанием тета-активности в качестве основного ритма

дельта-кома -

коматозное состояние в сочетании с ЭЭГ, характеризующейся преобладанием дельта-активности в качестве основного ритма Слайд 94ЭЛЕКТРОЦЕРЕБРАЛЬНОЕ МОЛЧАНИЕ

Отсутствие биоэлектрической активности мозга амплитудой более 2 мкВ

Минимальные технические

стандарты:

1. Минимум 8 накожных электродов (Fp1-Fp2-C3-C4-O1-O2-T3-T4)

2. Чувствительность минимум 2 мкВ/мм

(в части записи)3. Использование константы 0,3-0,4 сек и фильтров не < 30 Гц

4. Запись ЭКГ, двигательных артефактов и частоты дыхания

5. Тесты на восприимчивость к различным стимулам (боль, громкий звук, сильная фотостимуляция)

7. Отсутствие реактивности ЭЭГ на интенсивные стимулы

8. Время записи - минимум 30 мин