Слайд 1Тема № 1.3.2. «Фазы развития и поражающие факторы чрезвычайных ситуаций

природного дорожно-транспортного, взрыво- и пожароопасного характера».

Старший научный сотрудник,

кандидат медицинских

наук

старший преподаватель кафедры

МЕЗИН АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ

ВОПРОСЫ:

Тестовый контроль.

1. Стадии (фазы) развития чрезвычайной ситуации любого типа.

2. Поражающие факторы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

3. Особенности воздействия на человека поражающих факторов при землетрясениях

4. Особенности воздействия на человека поражающих факторов при наводнениях.

5. Особенности воздействия на человека поражающих факторов при дорожно-транспортных катастрофах (транспортные средства, железная дорога).

Слайд 3Поражающие факторы чрезвычайных ситуаций

Основными видами последствий чрезвычайных ситуаций являются: разрушения,

заболевания, гибель, различного вида заражения (радиоактивное, химическое, бактериальное) и др.

Опасные и вредные факторы чрезвычайной ситуации, воздействуя на конкретную территорию с расположенными на ней населением, сооружениями, флорой и фауной, образуют очаг поражения.

При этом различают:

-простой очаг поражения - это очаг поражения, возникший под воздействием одного поражающего фактора

-сложный очаг поражения - это очаг поражения, образовавшийся в результате действия нескольких поражающих факторов

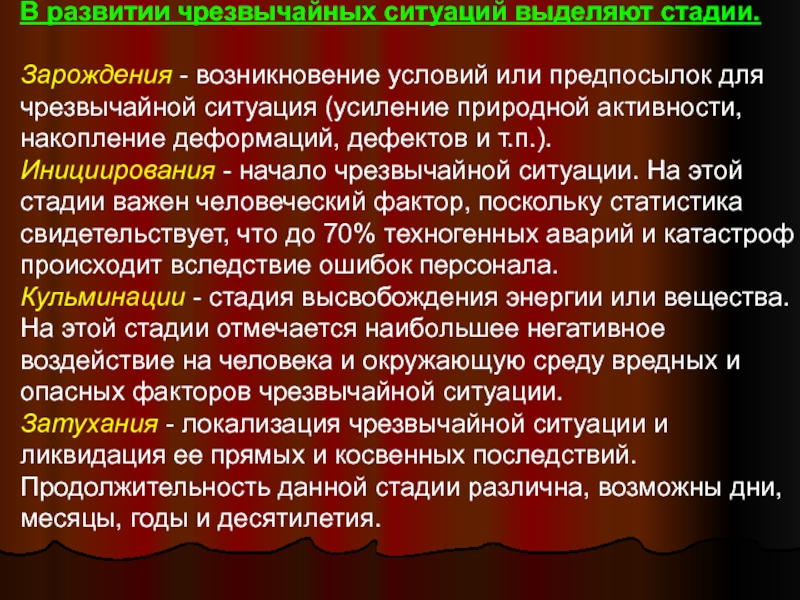

Слайд 4В развитии чрезвычайных ситуаций выделяют стадии.

Зарождения - возникновение условий или предпосылок

для чрезвычайной ситуация (усиление природной активности, накопление деформаций, дефектов и

т.п.).

Инициирования - начало чрезвычайной ситуации. На этой стадии важен человеческий фактор, поскольку статистика свидетельствует, что до 70% техногенных аварий и катастроф происходит вследствие ошибок персонала.

Кульминации - стадия высвобождения энергии или вещества. На этой стадии отмечается наибольшее негативное воздействие на человека и окружающую среду вредных и опасных факторов чрезвычайной ситуации.

Затухания - локализация чрезвычайной ситуации и ликвидация ее прямых и косвенных последствий. Продолжительность данной стадии различна, возможны дни, месяцы, годы и десятилетия.

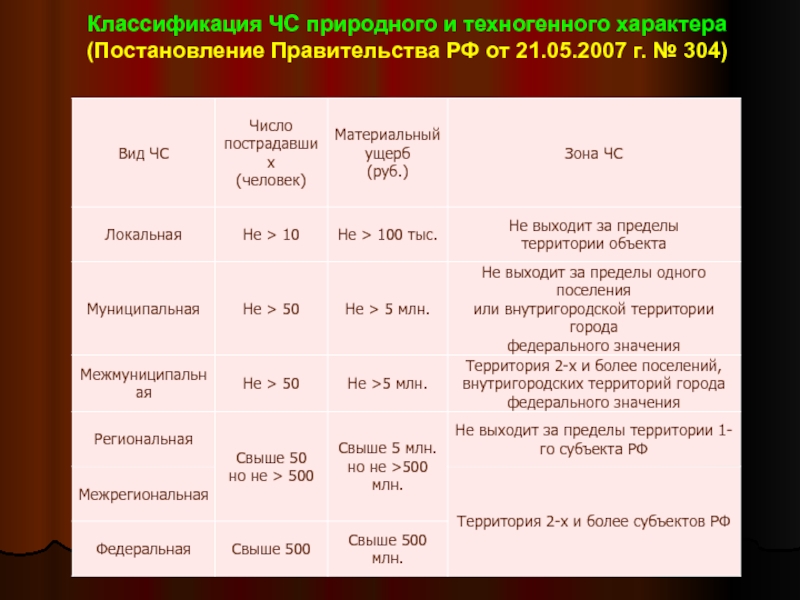

Слайд 5Классификация ЧС природного и техногенного характера

(Постановление Правительства РФ от 21.05.2007

г. № 304)

Слайд 6 Наземный транспорт подразделяется на автомобильный и железнодорожный и

водный.

Автомобильный транспорт сейчас — самый распространённый вид транспорта. Автомобильный транспорт

моложе железнодорожного и водного, первые автомобили появились в самом конце XIX.

Слайд 7Для проведения аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий происшествий на автотранспорте

необходимо иметь:

• средства тушения пожаров;

• инструменты и оборудование (приспособления,

машины) для подъема и перемещения тяжелых предметов, резки профильного металла, разжима (перекусывания) конструкций;

• средства поиска пострадавших и автотранспорта, освещения, связи, оказания первой медицинской помощи пострадавшим и их эвакуации;

• средства жизнеобеспечения для работы под водой, сбора и обеззараживания опасных веществ.

Слайд 8К работам по спасению пострадавших могут привлекаться следующие формирования:

• аварийно-спасательные,

противопожарные, аварийно-восстановительные и аварийно-технические; учреждения и службы органов исполнительной власти,

в том числе скорая медицинская помощь, подразделения медицины катастроф;

• силы и средства территориальных подсистем РСЧС и их звеньев.

Кроме того, в соответствии с Федеральным законом "Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей" от 22 августа 1995 г . № 151-ФЗ к спасению пострадавших в дорожно-транспортном происшествии могут привлекаться участники этого происшествия и, на добровольной основе, отдельные граждане, оказавшиеся в зоне происшествия.

Слайд 9 С целью повышения эффективности оказания помощи

пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях определяются зоны обслуживания (ответственности) аварийно-спасательных формирований,

которые устанавливаются ведомственной нормативной правовой документацией с учетом возможностей этих формирований.

Зоны обслуживания согласовываются с соответствующими комиссиями по чрезвычайным ситуациям субъектов Российской Федерации и муниципальных образований и отражаются в планах действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций соответствующих подсистем и звеньев РСЧС.

Слайд 10На практике при дорожно-транспортных происшествиях места выполнения аварийно-спасательных работ распределяются

в трех зонах. В первой зоне (в радиусе 5 метров

от объекта происшествия) находятся специалисты, непосредственно выполняющие работы по оказанию помощи пострадавшим.

Во второй зоне (в радиусе 10 метров) располагаются остальные члены спасательных групп, которые обеспечивают готовность к работе аварийно-спасательных средств.

В третьей зоне (в радиусе более 10 метров) располагаются средства доставки спасателей к месту происшествия, средства освещения и ограждения и другие аварийные технические средства.

Слайд 11 Нормы времени прибытия сил различных ведомств

определяются нормативными документами или комиссиями по чрезвычайным ситуациям субъектов Российской

Федерации и муниципальных образований для каждой зоны ответственности в соответствии с местными условиями.

В первую очередь оказывается помощь пострадавшим, которые не зажаты, а лишь блокированы в деформированном салоне и могут покинуть автомобиль через не застекленные оконные проемы, люки, двери самостоятельно или с помощью спасателей.

Слайд 12 Затем освобождаются зажатые части тел пострадавших.

В зависимости от конкретной обстановки осуществляется отгибание листового и профильного

металла, перекусывание стоек, перегородок, сидений. Проделываются лазы в корпусе, крыше, днище, в отдельных случаях крыша снимается полностью.

Для извлечения пострадавших из-под автомобиля производят приподнимание автомобиля с помощью грузоподъемных механизмов и приспособлений или осуществляют подкоп в грунте.

Слайд 13 При проведении аварийно-спасательных работ спасатели должны

быть постоянно готовы к тушению пожара, который может возникнуть при

работе, прежде всего, с электроинструментами. При аварии на автотранспорте, перевозящем опасные грузы

необходимо руководствоваться информацией, содержащейся в грузовых документах (аварийной карточке), а также информационными таблицами на транспортных средствах. Информационные таблицы содержат код экстренных мер, идентификационный номер опасного вещества по списку ООН и знак опасности.

Слайд 14 Знак опасности указывает на вид опасности

посредством использования пяти главных символов: бомба (взрыв); пламя (пожар); череп

и скрещенные кости (токсичность); трилистник (радиоактивность); жидкости, выливающиеся из двух стеклянных пробирок и поражающие руку (коррозия).

Эти символы дополняются четырьмя другими символами: окисляющие вещества (пламя над окружностью); невоспламеняющиеся нетоксичные газы (газовый баллон); инфекционные вещества (три полумесяца, наложенные на окружность); различные малоопасные вещества (семь вертикальных полос).

Слайд 15 Железнодорожный транспорт – это вид транспорта, который выполняет

перевозки пассажиров и грузов в вагонах по рельсовым путям.

Железнодорожный транспорт был одновременно и продуктом, и мотором промышленной революции. Возникнув в начале XIX века (первый паровоз был построен в 1804 году), к середине того же века он стал самым важным транспортом промышленных стран того времени.

Слайд 16Характерными особенностями железнодорожного транспорта являются:

• большая масса подвижного состава (общая

масса грузового поезда составляет 3 – 4 тыс. тонн, масса

пассажирского состава – около 1 тыс. тонн, масса одной цистерны – 80-100 тонн);

• высокая скорость передвижения состава (до 200 км/час), а экстренный тормозной путь составляет несколько сотен метров;

• наличие на пути следования опасных участков дорог (мосты, тоннели, спуски, подъемы, переезды, сортировочные горки);

• наличие электрического тока высокого напряжения (до 30 кВ);

• влияние человеческого фактора на причины аварии (управление локомотивом, комплектование состава, диспетчерское обслуживание);

• многообразие поражающих факторов и возможность их комбинированных сочетаний.

Слайд 17Аварийно-спасательные и другие неотложные работы при ликвидации аварий на железнодорожном

транспорте включают:

• сбор информации, разведку и оценку обстановки;

• определение границ

опасной зоны, её ограждение и оцепление;

• проведение аварийно-спасательных работ с целью оказания помощи пострадавшим;

• ликвидацию последствий аварии (локализация источника чрезвычайной ситуации, тушение пожара и др.);

• аварийно-восстановительные работы на электрических сетях и коммуникациях.

Слайд 18 При столкновениях, резкой остановке поезда и

переворачивании вагонов пассажирского поезда типичными травмами пассажиров являются ушибы, переломы,

сотрясения головного мозга, сдавливания. В таких случаях аварийно-спасательные работы включают:

• проникновение в вагон через входные двери, оконные проемы и специально проделанные люки;

• поиск пострадавших, их деблокирование и эвакуацию;

• оказание первой медицинской помощи пострадавшим.

Слайд 19 Особую опасность для пассажиров представляют пожары

в вагонах. Пожар в пассажирском вагоне очень быстро распространяется по

внутренней отделке, пустотам конструкции и вентиляции. Он может охватить один вагон за другим. Особенно быстро это происходит во время движения поезда, когда в течение 15-20 минут вагон полностью выгорает. Температура в горящем вагоне составляет порядка 950 °С. Время эвакуации пассажиров должно быть не более 2 минут.

Пожар на тепловозах осложняется наличием большого количества топлива (56 т) и смазочных материалов (1,5-2 т).

Слайд 20 Как показывает опыт, для ликвидации

последствий аварий на железнодорожном транспорте МПС России располагает достаточными силами

и средствами (на 17 дорогах в состав их сил, предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций, входят 304 восстановительных и 369 пожарных поездов). Поэтому, если авария устраняется в течение суток, привлечение сил и средств РСЧС, как правило, не требуется. В то же время, если авария связана с десятками погибших и сотнями пострадавших, когда требуется проведение сложных спасательных работ по извлечению людей из завалов и разрушенных конструкций вагонов, тогда использование дополнительных сил необходимо.

Слайд 21При возникновении крупных аварий и катастроф на железнодорожном транспорте целесообразно

назначать оперативную группу со следующими задачами:

• организация и непосредственное осуществление

в районе катастрофы непрерывного мониторинга обстановки, оценки масштабов и прогнозирования дальнейшего её развития;

• выработка предложений и принятие решений по локализации и ликвидации последствий катастрофы, защите населения и окружающей среды в зоне чрезвычайной ситуации;

• привлечение к работам всех имеющихся в наличии сил и средств, подготовка предложений об использовании всех видов ресурсов;

• организация и контроль оповещения населения, планирование и организация эвакуации населения из зоны чрезвычайной ситуации.

Слайд 22 Основными видами аварийно-спасательных работ при

авариях на железнодорожных переездах являются локализация и ликвидация воздействия вторичных

поражающих факторов, поиск и деблокирование людей, оказание поражённым первой медицинской помощи и их эвакуация.

При больших объемах аварийно-спасательных работ или возникших пожарах по приказу начальника отделения или начальника железной дороги к месту происшествия направляются восстановительные и пожарные поезда, действующие по соответствующему плану. Начальник восстановительного поезда по прибытии на место происшествия отвечает за выполнение оперативного плана восстановления движения в части подъема вагонов, восстановления энергосетей и линии связи. Эти работы выполняются немедленно с одной или двух сторон полотна, а также вне полотна – тягачами, тракторами и другими тяговыми средствами.

Слайд 23 Аварии с железнодорожным пассажирским транспортом,

приведшие к пожару, требуют применения для ликвидации их последствий специальных

пожарных поездов, пожарных частей и поисково-спасательных подразделений.

При таких пожарах поражающими факторами являются:

- высокая температура, быстро распространяющийся открытый огонь

- отравляющие вещества, возникающие в процессе горения.

Аварии железнодорожного транспорта, осуществляющего перевозку опасных грузов, могут приводить к пожарам, взрывам, химическому и биологическому заражению, радиоактивному загрязнению. Характерной особенностью этих чрезвычайных ситуаций являются значительные размеры и высокая скорость формирования очага поражения.

Слайд 24При спасении пострадавших в аварии при перевозке опасных грузов проводятся:

•

разведка и оценка обстановки, определение границы опасной зоны и её

ограждение;

• локализация и ликвидация последствий поражающих факторов;

• поиск пострадавших, обеспечение их средствами индивидуальной защиты и эвакуация из опасной зоны;

• оказание пострадавшим первой медицинской помощи;

• контроль содержания опасных веществ в воздухе, воде и почве.

Слайд 25Характеристика чрезвычайных ситуаций взрыво- и пожароопасного характера.

Характер последствий производственной аварии зависит от ее вида и масштаба,

особенностей предприятия и обстоятельств, при которых она произошла. Как правило, наиболее опасными следствиями крупных аварий являются взрывы и пожары, в результате которых разрушаются или повреждаются производственные или жилые здания, техника и оборудование, гибнут и получают различные поражения люди.

Объекты, на которых производятся, хранятся, транспортируются взрывоопасные продукты, называются взрыво- и пожароопасными объектами. К ним относится также железнодорожный и трубопроводный транспорт.

Слайд 26 Основными причинами, определяющими число потерь, являются:

масштабы пожара и мощность взрыва, характер и плотность застройки населенных

пунктов, огнестойкость зданий и сооружений, метеоусловия (скорость ветра, осадки и т.д.), время суток, плотность населения в зоне действия поражающих факторов и др. Особенно массовыми потери могут быть в местах скопления людей в закрытых помещениях (вагоны электропоездов и метро, театры, концертные залы, гостиницы, общежития и др.). При взрывах и пожарах в замкнутом пространстве (шахты, гостиницы и т.п.) почти у всех находящихся там людей возможны ожоги. У половины из них ожоги составят 20–60% поверхности тела, при этом у 25% пораженных термические ожоги кожи могут сочетаться с ожогами верхних дыхательных путей и у 12% — с механическими повреждениями.

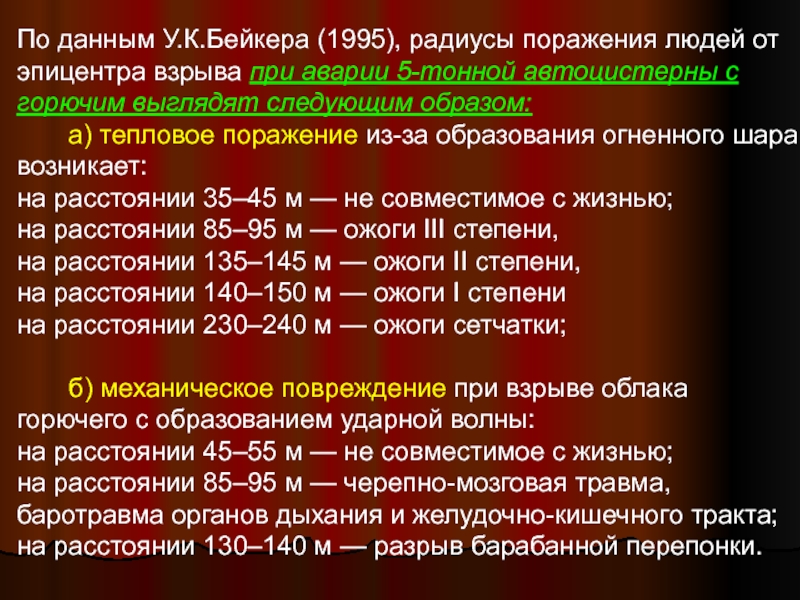

Слайд 27По данным У.К.Бейкера (1995), радиусы поражения людей от эпицентра взрыва

при аварии 5-тонной автоцистерны с горючим выглядят следующим образом:

а) тепловое поражение из-за образования огненного шара возникает:

на расстоянии 35–45 м — не совместимое с жизнью;

на расстоянии 85–95 м — ожоги III степени,

на расстоянии 135–145 м — ожоги II степени,

на расстоянии 140–150 м — ожоги I степени

на расстоянии 230–240 м — ожоги сетчатки;

б) механическое повреждение при взрыве облака горючего с образованием ударной волны:

на расстоянии 45–55 м — не совместимое с жизнью;

на расстоянии 85–95 м — черепно-мозговая травма, баротравма органов дыхания и желудочно-кишечного тракта;

на расстоянии 130–140 м — разрыв барабанной перепонки.

Слайд 28 Пожары в населенных пунктах

делят на отдельные (горит одно или несколько зданий), массовые (горит

до 20% зданий) и сплошные (горит до 90% зданий). Они возникают при нарушении правил техники безопасности, неисправности электропроводки, во время землетрясений, ураганов и т.д.

Пожары наносят большой материальный ущерб, вызывают ожоги и травмы (вторично), отравления угарным газом, оказывают на население отрицательное морально-психологическое воздействие.